2006年湖南省高考理综分析报告[下学期]

文档属性

| 名称 | 2006年湖南省高考理综分析报告[下学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 121.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2006-10-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

注重基础 考查能力

——2006年高考理科综合能力测试试卷试题分析报告

今年是我省实行3+X考试模式以来的第6年,也是恢复高考制度后第三十次高考,理科综合仍然由物理、化学、生物三门学科内容组成。三门学科考试内容互相独立,没有跨学科的题;试题的排列互相独立,I卷选择题按生物、化学、物理的顺序编排,II卷主观题按物理、化学、生物顺序编排,没有交叉。通观全卷,注重基础﹑注重能力是今年理综试卷的两大特点。

1.试卷的结构

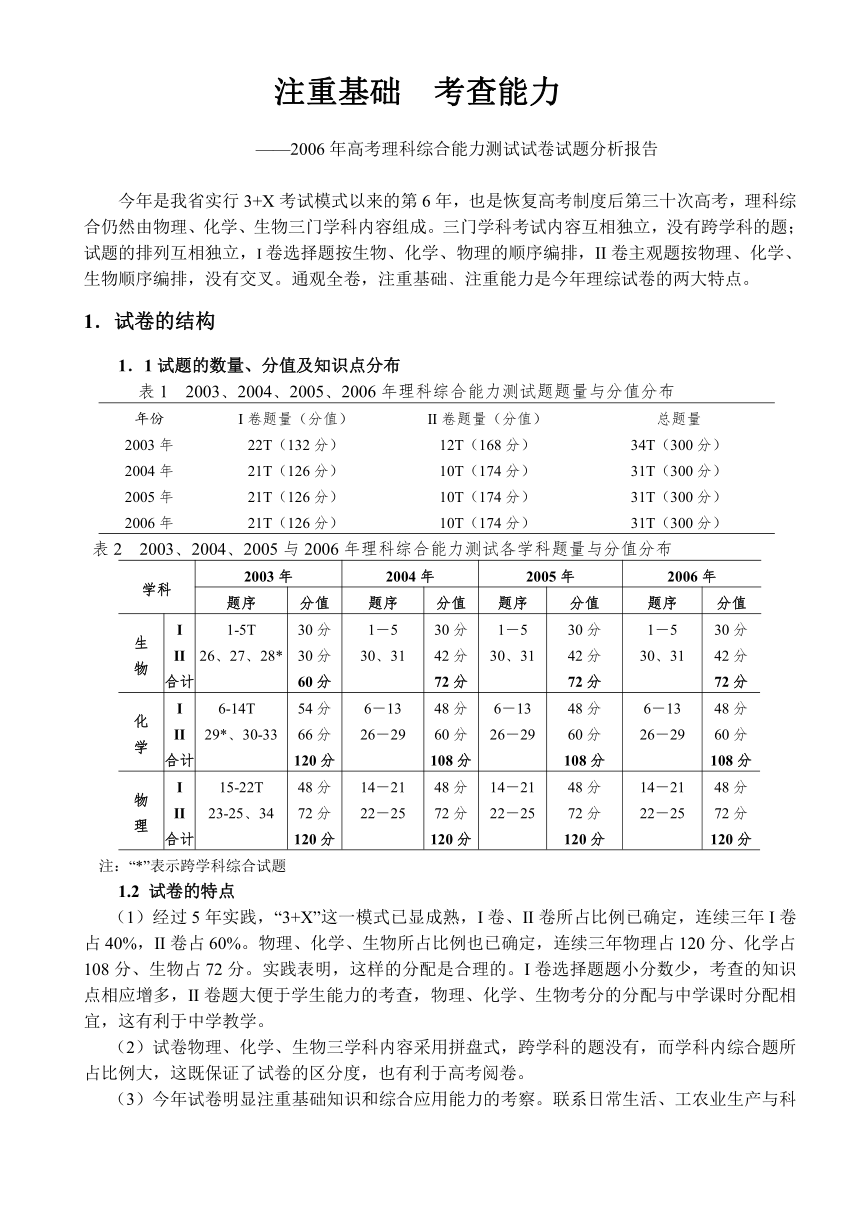

1.1试题的数量、分值及知识点分布

表1 2003、2004、2005、2006年理科综合能力测试题题量与分值分布

年份 I卷题量(分值) II卷题量(分值) 总题量

2003年 22T(132分) 12T(168分) 34T(300分)

2004年 21T(126分) 10T(174分) 31T(300分)

2005年 21T(126分) 10T(174分) 31T(300分)

2006年 21T(126分) 10T(174分) 31T(300分)

表2 2003、2004、2005与2006年理科综合能力测试各学科题量与分值分布

学科 2003年 2004年 2005年 2006年

题序 分值 题序 分值 题序 分值 题序 分值

生物 I 1-5T 30分 1-5 30分 1-5 30分 1-5 30分

II 26、27、28* 30分 30、31 42分 30、31 42分 30、31 42分

合计 60分 72分 72分 72分

化学 I 6-14T 54分 6-13 48分 6-13 48分 6-13 48分

II 29*、30-33 66分 26-29 60分 26-29 60分 26-29 60分

合计 120分 108分 108分 108分

物理 I 15-22T 48分 14-21 48分 14-21 48分 14-21 48分

II 23-25、34 72分 22-25 72分 22-25 72分 22-25 72分

合计 120分 120分 120分 120分

注:“*”表示跨学科综合试题

1.2 试卷的特点

(1)经过5年实践,“3+X”这一模式已显成熟,I卷、II卷所占比例已确定,连续三年I卷占40%,II卷占60%。物理、化学、生物所占比例也已确定,连续三年物理占120分、化学占108分、生物占72分。实践表明,这样的分配是合理的。I卷选择题题小分数少,考查的知识点相应增多,II卷题大便于学生能力的考查,物理、化学、生物考分的分配与中学课时分配相宜,这有利于中学教学。

(2)试卷物理、化学、生物三学科内容采用拼盘式,跨学科的题没有,而学科内综合题所占比例大,这既保证了试卷的区分度,也有利于高考阅卷。

(3)今年试卷明显注重基础知识和综合应用能力的考察。联系日常生活、工农业生产与科学前沿的题较多,注重考查考生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力。

(4)除生物个别试题难度增大外,今年理综全卷难度有所降低,实验题难度的降低较明显。

2.2006年理科综合能力测试试题分析

2.1物理试题分析

2.1.1 物理试题

理综I卷的第二大题为一多选题,8个小题均属物理内容,其中单选6道,双选2道,每小题6分,共48分,占物理总分40%。II卷一道实验题,3道计算题,共72分,占物理总分60%,12道题知识点分布广泛,占到考纲大知识点的76.4%。按易、中、难区分难度其比例大致为3:5:2。

经分析,今年物理试题具有以下特点:

(1)突出了物理基本概念、基本定律和基本技能的考查,考题既突出了力学和电学这两个重点,也顾及到热、光、原部分,所考知识均在教学大纲、考试大纲之列,偏题、怪题没有。

(2)试题难易区分度高,易、中、难三个台阶清楚,有利于考查出学生真实水平,有利于高校选拔学生。

(3)试题难度下降,最近几年理综物理部分得分不高,难度系数在0.3左右,明显难于同年生、化试题,不利于中学的物理教学。今年实验题比前几年的都容易,得分率有较大提高。我们认为这是应该的,中学实验条件差异很大,靠物理实验来提高区分度对农村边远较落后地区的学生是不公平的,多选题有6个单选,2个双选,没有3、4选,这也明显降低了题目的难度。

(4)试题力图考学生的能力,与日常生活、工农业生产、自然现象联系紧密,测量电表内阻、计算云层高度、计算煤块相对传输带的运动距离都是解决实际问题。解决这些问题靠学生对知识掌握的程度,靠学生的综合解决问题的能力,这些靠死记硬背和题海战术都是难以奏效的。注重考查学生能力,考查学生素质应是高考出题的一个方向。

(5)传统的木块、斜面、弹簧等内容减少了,坚持了与实际问题挂钩的方向,题目题干长,介绍背景材料多的这一时尚出题特点还在延续,计算题第25题、选择题第19题、第21题都有这样的特点。

2.1.2 物理试卷中存在的问题

(1)力学比重偏大,59分,几乎占一半,而又主要分布在质点运动学和牛顿运动定律方面。第24题是一纯质点运动的题,而第25题中又涉及牛顿定律。一个知识点在两个大题中重复考,影响了其他知识点的考查。

(2)题型陈旧、模型陈旧,传输带的题2003年考过,第22题测电表内阻也是一考再考,第25题小球在平行板中的运动也是一常见的模型,整个试卷没有反映出高中物理正在进行的新课程改革,新信息、新技术、新思路、新理念在卷面中几无反应。

(3)第23题过于简单,从内容到方法,都属于初中范围,说它是一个初中物理题可以,说它是一道初中数学题也无妨,降低难度是适当的,应在高中物理范围内降低。过于简单,成绩好的同学能一步就看出,若省掉一、两个中间过程,往往会落在只有结果没有过程的错误之中而失分。

(4)第24题标准答案给出了一个常规解,但此题解法达

7-8种之多,有些解法比标准解简单得多,像图示法,

只要画好运输带、煤块的速度曲线,计算三角形ABO

的面积就得到相对移动的长度:L=S1-S2=v0(t2-t1)/2。

有的干脆视为数学中的追及问题,相对距离是产

生在二者速度到达v0之前的加速阶段。直接用二者

加速阶段的位移之差取绝对值也可得到正确答案。

一个题目解法太多,难易相差又那么大,确给评分带来

很多麻烦,解题思路完全不同,难以用一个标准评分。

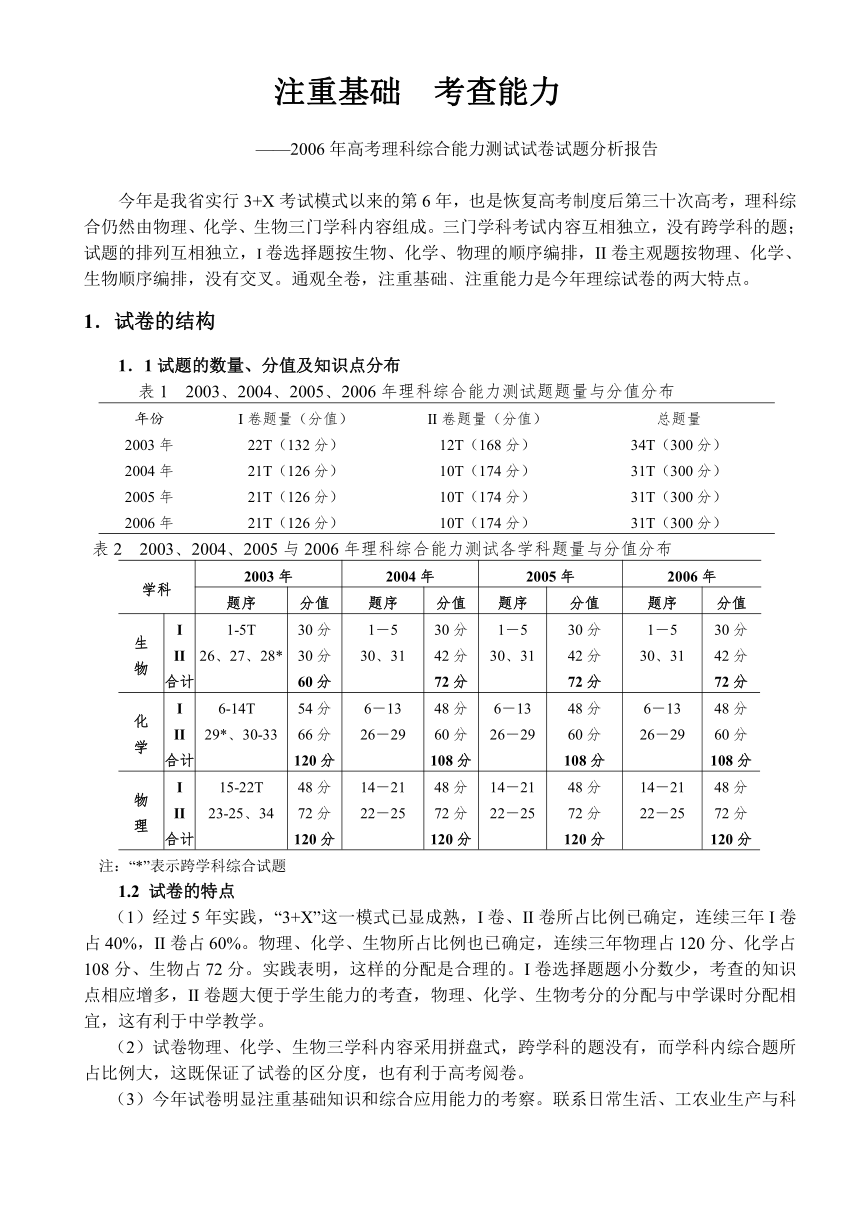

2.1.3 物理学科双向细目表

表 3 2006年理科综合测试物理学科双向明细表(满分120分)

知识内容 题序 题型 认知等级 赋分 合计

质点运动学 24 计算 C 19 力学部分:59分,占物理总分48.9%

力

牛顿运动定律 25 计算 C 6

万有引力与圆周运动 16 多选 B 6

动量与动量守恒 20 多选 B 6

物体的平衡

功与机械能

振动和波 19 多选 A 6

23 计算 B 16

分子动理论、热和功 18 多选 B 6 热学部分:6分,占物理总分5.0%

电场 25 计算 C 14 电学部分:32分,占物理总分26.6%

稳恒电流 22 实验 C 11

磁场 17 多选 B 6

交变电流

电磁感应 21 多选 B 6

电磁场与电磁波

光的本性 15 多选 A 6 光学部分:12分,占物理总分10%

22 实验 B 6

原子和原子核 14 多选 B 6 原子和原子核部分:6分,占物理总分5.0%

注:各能力层次分数百分率:A(了解)10%;B(理解)48.3%;C(应用)41.7%。考纲共有17个

大知识点,共考了13个知识点,占考纲规定内容的76.4%。

2.2化学试题分析

2.2.1化学试题题型构成

化学试题主要由单项选择题和填空题两种题型,其中单项选择题8题(48分),填空型题4个大题共计23个空(60分),共计108分。填空题这种题中出现了三种有特点的题,一种是有不定答案的题,第二种是实验设计题,另一种是化学计算题。这几种题型在以前高考化学试题中较少出现,直接指向当前新课程教学改革,考查学生对“双基”的掌握、对包括探究能力在内的各种能力的应用,体现了新课程教育理念,有可能在以后的考试中继续出现。

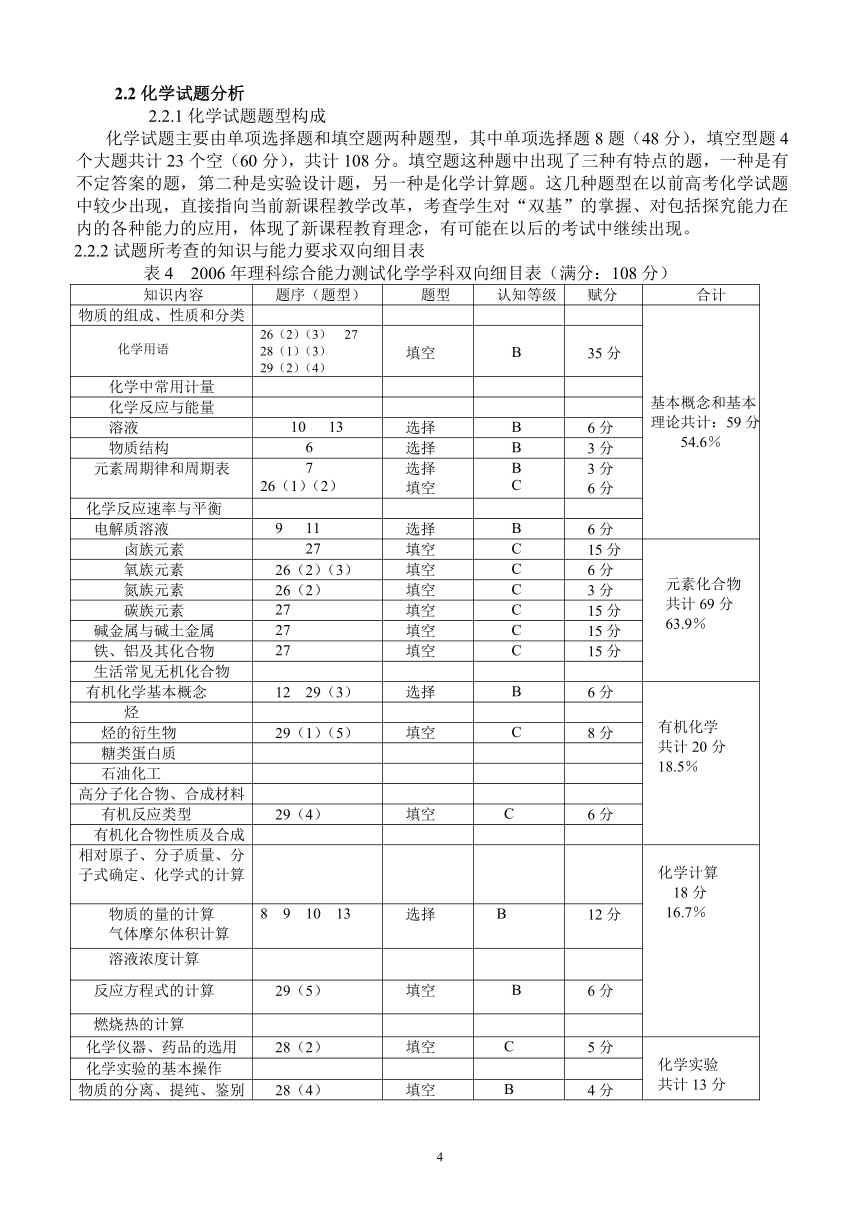

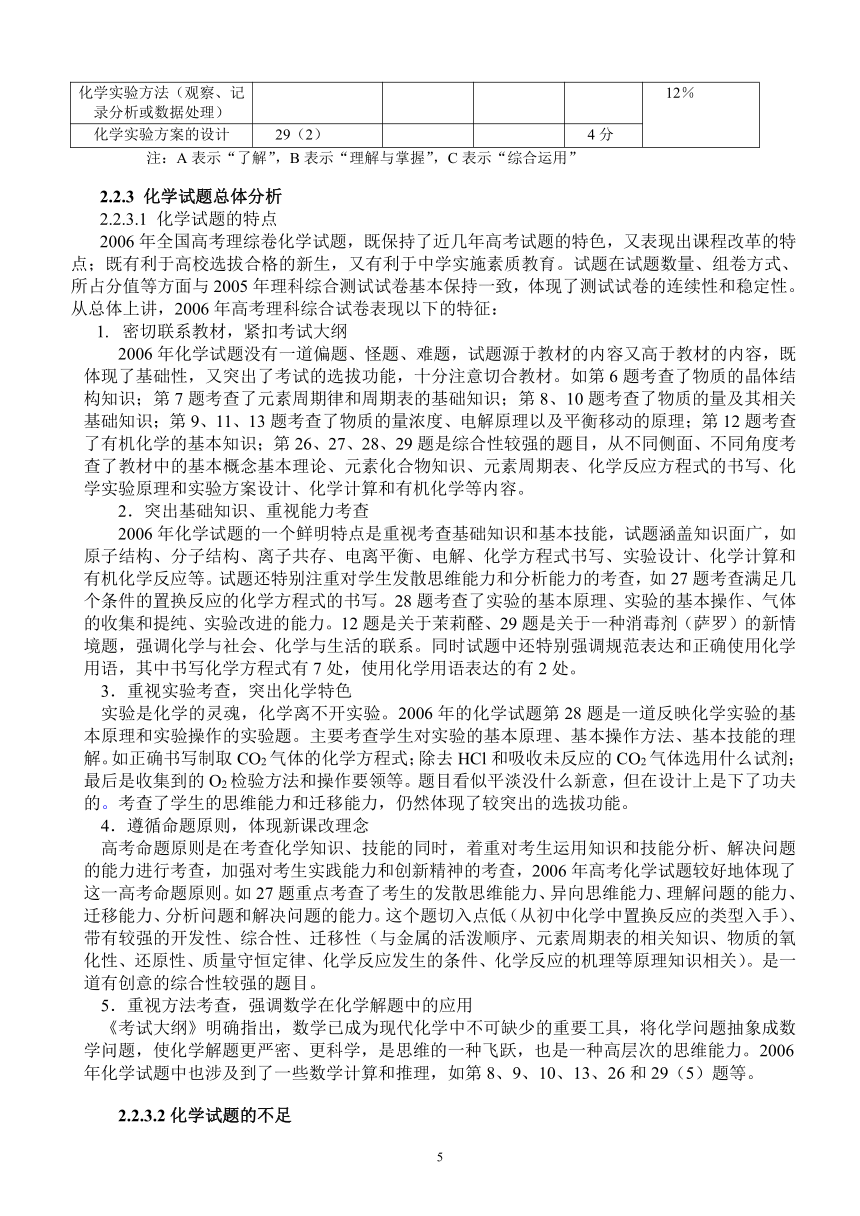

2.2.2试题所考查的知识与能力要求双向细目表

表4 2006年理科综合能力测试化学学科双向细目表(满分:108分)

知识内容 题序(题型) 题型 认知等级 赋分 合计

物质的组成、性质和分类 基本概念和基本理论共计:59分54.6%

化学用语 26(2)(3) 2728(1)(3)29(2)(4) 填空 B 35分

化学中常用计量

化学反应与能量

溶液 10 13 选择 B 6分

物质结构 6 选择 B 3分

元素周期律和周期表 7 26(1)(2) 选择填空 BC 3分6分

化学反应速率与平衡

电解质溶液 9 11 选择 B 6分

卤族元素 27 填空 C 15分 元素化合物共计69分63.9%

氧族元素 26(2)(3) 填空 C 6分

氮族元素 26(2) 填空 C 3分

碳族元素 27 填空 C 15分

碱金属与碱土金属 27 填空 C 15分

铁、铝及其化合物 27 填空 C 15分

生活常见无机化合物

有机化学基本概念 12 29(3) 选择 B 6分 有机化学 共计20分 18.5%

烃

烃的衍生物 29(1)(5) 填空 C 8分

糖类蛋白质

石油化工

高分子化合物、合成材料

有机反应类型 29(4) 填空 C 6分

有机化合物性质及合成

相对原子、分子质量、分子式确定、化学式的计算 化学计算 18分 16.7%

物质的量的计算气体摩尔体积计算 8 9 10 13 选择 B 12分

溶液浓度计算

反应方程式的计算 29(5) 填空 B 6分

燃烧热的计算

化学仪器、药品的选用 28(2) 填空 C 5分 化学实验 共计13分 12%

化学实验的基本操作

物质的分离、提纯、鉴别 28(4) 填空 B 4分

化学实验方法(观察、记录分析或数据处理)

化学实验方案的设计 29(2) 4分

注:A表示“了解”,B表示“理解与掌握”,C表示“综合运用”

2.2.3 化学试题总体分析

2.2.3.1 化学试题的特点

2006年全国高考理综卷化学试题,既保持了近几年高考试题的特色,又表现出课程改革的特点;既有利于高校选拔合格的新生,又有利于中学实施素质教育。试题在试题数量、组卷方式、所占分值等方面与2005年理科综合测试试卷基本保持一致,体现了测试试卷的连续性和稳定性。从总体上讲,2006年高考理科综合试卷表现以下的特征:

1. 密切联系教材,紧扣考试大纲

2006年化学试题没有一道偏题、怪题、难题,试题源于教材的内容又高于教材的内容,既体现了基础性,又突出了考试的选拔功能,十分注意切合教材。如第6题考查了物质的晶体结构知识;第7题考查了元素周期律和周期表的基础知识;第8、10题考查了物质的量及其相关基础知识;第9、11、13题考查了物质的量浓度、电解原理以及平衡移动的原理;第12题考查了有机化学的基本知识;第26、27、28、29题是综合性较强的题目,从不同侧面、不同角度考查了教材中的基本概念基本理论、元素化合物知识、元素周期表、化学反应方程式的书写、化学实验原理和实验方案设计、化学计算和有机化学等内容。

2.突出基础知识、重视能力考查

2006年化学试题的一个鲜明特点是重视考查基础知识和基本技能,试题涵盖知识面广,如原子结构、分子结构、离子共存、电离平衡、电解、化学方程式书写、实验设计、化学计算和有机化学反应等。试题还特别注重对学生发散思维能力和分析能力的考查,如27题考查满足几个条件的置换反应的化学方程式的书写。28题考查了实验的基本原理、实验的基本操作、气体的收集和提纯、实验改进的能力。12题是关于茉莉醛、29题是关于一种消毒剂(萨罗)的新情境题,强调化学与社会、化学与生活的联系。同时试题中还特别强调规范表达和正确使用化学用语,其中书写化学方程式有7处,使用化学用语表达的有2处。

3.重视实验考查,突出化学特色

实验是化学的灵魂,化学离不开实验。2006年的化学试题第28题是一道反映化学实验的基本原理和实验操作的实验题。主要考查学生对实验的基本原理、基本操作方法、基本技能的理解。如正确书写制取CO2气体的化学方程式;除去HCl和吸收未反应的CO2气体选用什么试剂;最后是收集到的O2检验方法和操作要领等。题目看似平淡没什么新意,但在设计上是下了功夫的。考查了学生的思维能力和迁移能力,仍然体现了较突出的选拔功能。

4.遵循命题原则,体现新课改理念

高考命题原则是在考查化学知识、技能的同时,着重对考生运用知识和技能分析、解决问题的能力进行考查,加强对考生实践能力和创新精神的考查,2006年高考化学试题较好地体现了这一高考命题原则。如27题重点考查了考生的发散思维能力、异向思维能力、理解问题的能力、迁移能力、分析问题和解决问题的能力。这个题切入点低(从初中化学中置换反应的类型入手)、带有较强的开发性、综合性、迁移性(与金属的活泼顺序、元素周期表的相关知识、物质的氧化性、还原性、质量守恒定律、化学反应发生的条件、化学反应的机理等原理知识相关)。是一道有创意的综合性较强的题目。

5.重视方法考查,强调数学在化学解题中的应用

《考试大纲》明确指出,数学已成为现代化学中不可缺少的重要工具,将化学问题抽象成数学问题,使化学解题更严密、更科学,是思维的一种飞跃,也是一种高层次的思维能力。2006年化学试题中也涉及到了一些数学计算和推理,如第8、9、10、13、26和29(5)题等。

2.2.3.2化学试题的不足

1. 与2005年理科综合测试题相同,II卷中较难的物理试题置于化学试题的前面,虽然有利于学生思维的连续运行,但对稳定学生情绪不利,对化学试题的解答有一定的影响。这种拼盘式的试卷对测试学生非智力因素有一定的作用,但对学生智力因素的考查有一定不良影响,主要是三门学科的思维方式有较大差异,学生思维容易产生疲劳和混乱,一门学科考不好,将影响另一学科的考试,因此影响学生正常能力的发挥。

2. 27题的区分度不大,三个置换反应考查的知识点较多,综合性强,能发挥学生的发散思维想象能力,但由于没有对试题的设计框架实行一定的限制,结果导致有可能出现的反应达到一百个左右,有些化学反应方程式从形式上看符合题意,但实际上违背化学反应的原理,或根本就不能反应,或实验条件十分苛刻超出中学内容的范畴,使阅卷工作带来了不少麻烦。再加上区分度不大,造成只有四种结果,15分、10分、5分和零分,对部分考生来说,不很公平。

3.理综试卷中化学试题本学科色彩较浓,与其他学科之间相互渗透几乎没有,没有体现综合的特色。再有试题的设计没有考虑到化学与社会、生活、工农业生产和现代科学技术之间的联系,基本上是由书本到书本。

4.2006年高考理科综合试卷中的问题申报

题目为:

1、 选择题

9.把分别盛有熔融的氯化钾、氯化镁、氯化铝的三个电解槽串联,在一定条件下通电一段时间后,析出钾、镁、铝的质量之比为

A.1:2:3 B.3:2:1 C.6:3:1 D.6:3:2

答案为:D.6:3:2

存在问题:

我们认为在题目所给条件下,电解无法进行,因此题目设计欠严密,理由如下:

(1)根据Pauling 电负性表数据:

(K)=0.82,(Mg)=1.31,(Al)=1.61,(Cl)=3.16,

可求的各化合物的电负性差分别为:

(KCl)=2.34,(MgCl2)=1.85,(AlCl3)=1.55

(2)根据化合物电负性差与化学键的关系可知:如果化合物中两原子的电负性差值大于1.7时,所形成的化合物为离子型化合物(离子晶体),电负性差值小于1.7时,相应的化学键为极性共价键,该分子为异核双原子分子。所以KCl、MgCl2为离子型化合物,而AlCl3为比较典型的共价化合物。

(3)根据中学化学教科书中的知识,共价化合物AlCl3在水溶液中和熔融状态下均不电离,因而不导电。而三个电解槽是相互串联的,因此电路不通,没有电解发生。

上述情况,是否会对基础扎实的考生会造成困扰,影响学生该题成绩的公正,报请国家考试委员会考虑。

2.3 生物试题分析

2.3.1生物试题题型构成

生物部分试题只有单项选择题和非选择题两种题型,其中单项选择题5个,非选择题共2个大题,总分依然为72分,其中选择题共30分,非选择题共42分,这与往年一样。

2.3.2 生物学科双向细目表

表 2006年理科综合测试生物学科双向细目表(满分:72分)

知识内容 题序 题型 认知等级 赋分

生命活动的调节 1 选择题 B 6

免疫 2 选择题 B 6

动物细胞工程 3 选择题 B 6

生态学 4 选择题 B 6

基因工程及遗传学 5 选择题 B 6

植物生理学 30 实验设计及分析题 C 22

遗传学 31 分析推断问答题 C 20

注:A—表示“了解”,B—表示“理解与掌握”,C—表示“综合运用”

其中:代谢部分共22分,占30.6%;生命活动的调节(包括免疫)部分共12分,占16.7%;遗传学部分共20分,占27.8%;生态学部分共6分,占8.3%;现代生物技术部分共12分,占16.7%。另外选修教材的内容共18分,占25%。细胞结构与功能、生物生殖与发育、微生物、生物进化等考纲中规定的主要考点板块均没有涉及。

2.3.3生物试题总体评价

2.3.3.1生物试题的特点

2006年生物试题在试题数量、题型比例、组卷方式、所占的分值等方面与2005年理科综合测试试卷保持一致,体现了测试试卷的持续性和稳定性。试题总体上与中学生物教学大纲一致,考查内容覆盖面较广,涉及了中学生物的主要内容,突出了其中的主干部分:生理学和遗传学。具体说:

(1)、选择题部分注重基础知识与基本技能的“双基”考查。与往年相比,今年的选择题相对更注重基础,试题内容基本源于教材,例如第1、2、3、5题,如果学生较好的掌握了教材上的基本概念和基本生物学原理,就能很快的作出正确的选择;只有第4题综合考查了学生的识图分析能力、逻辑思维能力、图文转换能力和综合分析判断能力。

(2)、非选择题部分特别注重在充分理解生物学基本概念和基本原理的基础上对学生进行能力的考查。第30、31题都具有很强的开放性,给予了学生充分

思考和分析的空间,这是今年的试题与往年相比最大的特点。

(3)试题与现代生物学的发展前沿紧密结合。例如:选择题第3、5题考查的内容均是现代生物技术的有关知识,虽然考查形式都比较基础和直接,但是这些正体现了当今生物学的发展前沿及学科价值。

(4)试题表现形式比较熟悉,都是常见题型,没有偏题、怪题,考查的考点也是常规考点,只有第31题第二问考查的细胞质遗传中正交与反交的问题是以往很少涉及的。

(5)试题注重对学生信息摄取能力和语言表述能力的考查。例如第4题,学生必须对题目提供的图形中所包含的信息进行准确的分析,才能作出选择;第30题,学生首先必须对实验目的、实验材料与用具以及已有的步骤和括号中的说明等信息进行分析整合,后面的实验思路才会出来。有了实验思路,这道题还不一定能得高分,因为要将实验步骤和结果分析表述清楚,必须要有很强的语言表述能力,从阅卷情况来分析,学生正是因为没有准确摄取题干信息和语言表述不到位或不清楚而造成大量失分;第31题的第四问,遗传学中这种考查形式其实很常见,学生也容易理解题目的要求,但表述清楚就比较困难了。

(6)试题注重对学生生物实验能力的考查。包括实验思想、实验方法、实验原则、实验基本技能和实验分析表述等。实验题年年都考,形式也大体相同,能力考查目标也是一致的,但今年的第30题,对学生的实验能力要求是很高的。

2.3.3.2生物试题存在的问题主要有:

(1)第30题偏难,而且题干表述也不很清楚,实验目的表述不明确,试题设置没有梯度,不能充分考查学生的能力。正因为这样,很多学生一开始就没有很好的把握题干的信息,实验思路出了问题而导致该题得零分,从阅卷情况来分析,不少学生正是这样而得了零分,22分呀!好题应是入口宽而出口窄,象31题就设计得比较好。

(2)实验考查题没有与教材实验很好的结合,近几年的生物高考实验题普遍存在这个问题,这将不利于中学生物教学过程中落实教学大纲规定的生物学实验教学。

(3)试题考查和呈现形式比较单一。在试题中,只出现了座标图的形式,其他如表格、模式图等形式均末出现。

(4)与生产实际联系太少,没有充分体现生物学解决生产、生活实际问题的价值。

3 答卷分析与评价

3.1 各题得分情况

表6 2006年理科综合测试II卷各科各题得分情况

物理(72分) 化学(60分) 生物(42分)

平均分 24.24 (P=0.34) 平均分 34.39(P=0.573) 平均分 14.35 (P=0.34)

题 序 22题 23题 24题 25题 26题 27题 28题 29题 30题 31题

满 分 17 16 19 20 15 15 15 15 22 20

平均分 6 . 54 7.14 7.08 3.48 6.82 7.85 9.43 10.29 6.64 7.71

难 度 0.385 0.446 0.373 0.174 0.72 0.52 0.63 0.49 0.302 0.386

平均总分 06年平均分 (05年平均分69.28,04年平均分83.12)

3.2物理答卷分析

第22题

22题 已阅总量 241123 抽卷总量 230123 平均分 6.54

分数 0 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17

试卷数 62270 11064 25272 4545 39231 5830 723 9491 1835 16903 11216 18552 23191

百分比 27% 5% 11% 2% 17% 3% 0% 4% 1% 7% 5% 8% 10%

本题由一道光学实验题(6分)和一道电学实验题(11分)组成,安排合理。光学题源于高三课本上学生实验“用双缝干涉测光的波长”,只要做过这个实验,选出正确答案是很容易的。电学题为一个设计性实验题,难度比以前几年有所降低。去年17分的平均分只有4.17分,而今年17分有6.54 分。该题原理简单,提示明了,只画电路原理图,降低了难度。答题的主要问题:

(1)该题有多达27%的零分,主要是部分同学基础差,用伏安法测电阻的原理都不甚了解,无法动笔,要么空白,要么乱画一通。(2)部分学生不能根据电表量程、测量时指针偏转要过半的要求来设计电路原理图,不能通过计算挑选合适电阻,从而完全失分。(3)表述混乱,电路中5个基本元件,有的同学丢三掉四,有的电表将V、mA标于圈外,有的让一横线贯穿电阻、电表、开关、电源,电路原理图上造成了短路,有的计算结果的数学表达式不规范,写为R1U/R1I-U。如此种种,失分的很多。

第23题

23题 已阅总量 245258 抽卷总量 243028 平均分 7.14

分数 0 5 10 14 15 16

试卷数 66220 95650 7357 2450 227 71124

百分比 27% 39% 3% 1% 0% 29%

这是一道很简单的声波反射题,通过爆炸声直接传播与云层反射传播到达观察者的时间差来计算云层高度。联系实际问题应说有点新意,但题目过于简单。答卷中出现的主要错误:(1)审题不清。题中“在水平地面上与观测者的距离”就以为是观测者头顶上云层内进行了一次爆炸。题目明明是声波,并给出了声速,但部分学生一见反射就认为是光,结果丢掉题给的声速而用光速计算造成不必要的错误。(2)因题简单,一眼能看出运算过程甚至运算结果,有的同学就省掉了一些必要的过程,造成丢分。例如时间乘以声速得距离,但两边约去声速的过程省掉,仅有一个时间的关系式(t2/2)2-(t1/2)2=(△t)2,成了时间满足勾股定理,这显然是错误的。(3)符号不用题中给定符号,造成混乱出错,有的不通过文字运算只有数字运算,一个公式都没有,只要错了一个数字,全题得零分。

第24题

24 已阅总量 184521 抽卷总量 153634 平均分 7.08

分数 0 1 2 3 4 5 6 7

试卷数 32984 6115 763 11470 21254 4102 3187 20059

百分比 21% 4% 0% 7% 14% 3% 2% 13%

分数 8 9 10 11 12 14 15 19

试卷数 4730 1552 6521 3094 1332 1265 12847 22329

百分比 3% 1% 4% 2% 1% 1% 8% 15%

这是一道纯力学题,涉及质点运动学和质点动力学、质点的相对运动等,可以从比较广的范围考察学生的基础知识、基本技能以及分析问题与解决问题的能力,这道题解法达7、8种,用不同解法难易大不相同,甚至有同学把其演化为一追及问题,当说明充分,也可得到满分,这样给评卷带来难度。再者本题常规有余,新意不够,过于陈旧。学生中出现的问题有:(1)审题不清,物理过程与物理情景不清,判断不出“a0>μg”,而分为“a0>μg”、“a0=μg”、“a0<μg”三种情况讨论,从而陷入误区,花了时间又丢了分。分不清传输带的位移s1与煤块位移s2的大小,而认为痕迹为L= s2 -s1,这样得不到正确答案。(2)在运用相对运动求解时(以传输带为参考系),对相对加速度,相对速度,相对位移不能始终把握好,一会儿相对传输带,一会儿相对地面,概念的混乱造成计算的混乱。(3)2003年考过一传输带的题目,是用功能原理求解的,一些同学定势思维,把功能原理又乱套在该题上。答案中不时有“μmgL=mv02/2”,“μmgL=(m+M)v02/2”的算式,是什么力给系统做功,传输带前段作加速运动,后段作匀速运动,外力应是变的,用μmg表示整个过程的外力显然是错误的。(4)有用作图法和追及法求解的,这两类解法简单,完全有别于部颁标准。但若一出错,将会全盘出错。再就是该题物理量比较多,有的同学一边解题一边用符号表示物理量,符号混淆导致错误。试题中有5个句号“。”,同时又有“a0”“v0”,结果许多学生把下标“0”与句号“。”混淆,造成不必要的错误。

第25题

25 已阅总量 192135 抽卷总量 169000 平均分 3.48

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

试卷数 90899 10052 9064 1668 7631 803 15481 741 2633 1150 2719

百分比 54% 6% 5% 1% 5% 0% 9% 0% 2% 1% 2%

分数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

试卷数 909 3611 603 5510 1138 2701 5565 707 944 4471

百分比 1% 2% 0% 3% 1% 2% 3% 0% 1% 3%

这是一道力电综合的题目,排在物理部分的最后面,分值高达20分。题干又长,许多考生出于对物理的惧怕对该题采取了放弃的态度,该题不下笔的达51%,加上完全做错的,零分卷竟达54%。该题涉及物理内容多,物理过程较为复杂,用宏观量表示微观量,由小球在平行板内往返运动的次数来求通过电源的总电量。题目难度大。该题平均得分仅3.48分,难度系数为0.174。该题有利提高区分度。该题主要出现的错误:(1)审题不清。整个物理过程、物理情景不能清楚的把握。例如小球上下运动时不考虑重力;忽略电路中电源的存在,认为小球碰一次板,板上会减少2αQ的电荷,碰两次板就减少2α2Q电荷……;小球上下碰一次,认为通过电源的电荷为4q;忽略题中要求电动势ε至少应大于多少。(2)造成该题错误最多的是符号的混淆。其中E、U、ε混淆;α、a、2混淆;q、g混淆,该题是一文字计算题,符号错了又怎能保证运算过程和答案不错呢。(3)从该题的答案,可明显看到学生考场上的紧张,把Q=Cε写成Q=C/ε或Q=ε/C;把n=T/(t1+t2)写成n= (t1+t2) / T……,学生非智力因素对高考的影响也是必须注意的。

3.3化学答卷分析

26题

试题分析与评价:

本题主要考查元素周期表和原子结构的知识。根据周期表中的短周期元素最外层电子数为1-8和题目给出的巳知条件,用简单的数学知识推断出这四种元素分别为氢、氮、氧和硫。由于这四种元素都属于短周期,是中学教学大纲要求学生必须掌握的知识,学生对这些元素的原子核外电子的排布的周期性和各元素性质的周期性变化掌握较好。因此,对于一般学生,只要能够运用简单的数学技能,即可以解答此题。

答题情况及分析:

该题第一、二空主要是考查学生对元素周期表短周期中各元素的原子结构知识是否掌握,而第三空则主要考查学生对中学化学中常见化合物以及从分子式中各元素原子个数之比推断其分子式的能力,都注重了对学生化学基本知识的考查,提醒中学教师在以后的教学中,应更加强对学生化学基本知识、解题基本技能的培训。

26题

26题 阅卷总量 245258 抽卷总数 207587 平均分 6.82 难度 0.72

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

试卷数 8493 6916 3495 11813 11585 4004 32209 8033 36076 78370

百分比 4% 3% 2% 6% 6% 2% 16% 4% 18% 39%

从本题得分分布可见,此题分数在中低段较均匀,得6、8、9三种分数的比率几乎达到73%。说明此题还是注重考查学生对“双基”的掌握,得分较高。

27题

试题分析与评价

命题充分地体现了现代教学理念—注重基础知识,培养创新能力。本题起点是基础知识中的置换反应概念,原子序数小于20的元素、元素在周期表中的位置及元素周期律,落点既可基础也可创新。本题重点考查了考生的发散思维能力、异向思维能力、理解问题的能力、迁移能力、分析问题和解决问题的能力。这个题切入点低(从初中化学中置换反应的类型入手)、带有较强的开发性、综合性、迁移性(与金属的活泼顺序、元素周期表的相关知识、物质的氧化性、还原性、质量守恒定律、化学反应发生的条件、化学反应的机理等原理知识相关),给学生一个很大的发挥空间。但本题的区分度不大,三个置换反应考查的知识点较多,综合性强,能发挥学生的发散思维想象能力,但由于没有对试题的设计框架实行一定的限制,结果导致有可能出现的反应达到一百个左右,有些化学反应方程式从形式上看符合题意,但实际上违背化学反应的原理,或根本就不能反应,或实验条件十分苛刻超出中学内容的范畴,使阅卷工作带来了不少麻烦。再加上区分度不大,造成只有两种结果,满分和零分,对部分考生来说,不很公平。

答题情况及分析

从全省考生作答分析,我省考生总体情况是:基础欠扎实,创新思维能力和发散思维能力不够强。

1.基础欠扎实: 主要表现有,①本题三个反应方程式完全可由中学化学教材中常见化学反应组合而成(如 H2S+Cl2=2HCl+S↓、 2F2+2H2O=4HF+O2、 2Mg+CO2=2MgO+C、 2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑……等等),但考生中能答出常见反应组合的不足10℅。②化学方程式书写错误较普遍,如氟气写成F,氟化氢写成FH,Mg写成mg,AlCl3写成Al(Cl)3、CO2写成CO2…等等,说明考生对化学反应方程式书写的基本功不扎实、不规范。③胡编乱造、缺乏化学理论依据和实验验证的化学式较多,如PCl4、PO3、MgC、 Si(SO4)2、P2(SO4)3、NaO2…等等,说明考生对常见化合物的相关知识和化合价知识掌握还存在不足。④化学反应方程式中经常出现原子序数大于19的元素,如Fe、Zn、Cu、Br2、I2、Ca、…等,说明考生不是审题不细心,就是对原子序数小于20的元素不熟悉。⑤书写化学反应方程式不配平,在全省的考生中反应物、生成物能正确书写但反应方程式不配平的约占10℅,说明考生对化学反应方程式书写步骤不熟练,质量守恒定律理解不透彻。

2. 创新思维能力和发散思维能力不够强:

主要表现有二点,①学生能根据氧化还原反应规律及元素周期律有创造性的书写中学化学中没有出现过的正确的化学反应方程式,如2Mg+SiO2=2MgO+Si、4Al+3SiO2=2Ai2O3+3Si、3Al+2NH3=2AlN+3H2、4Na+CO2=2Na2O+C、SiO2+2H2=Si+2H2O、Si+4NaOH=Na4SiO4+2H2…等等。②胡乱编造一些根本无道理的化学反应方程式,如:

O2+2NH3=2NO+3H2、 S+2HCl=H2S+Cl2、 S+2HCl=SCl2+H2↑ 2P+3H2SO4=P2(SO4)3+3H2↑、Mg+SiC=Si+MgC、 4Al+3Si(OH)4=4Al(OH)3+3Si等等。

27题

27题 阅卷总量 245258 抽样 187955 平均分 7.85 难度 0.52

分数 0 5 10 15

试卷数 31093 56293 59962 40607

百分比 17% 30% 32% 22%

此题分数只有0、5、10和15四个分数,分布较均匀,整体得分呈正态分布,有较好的区分度,能体现一定程度的选拔功能。但对于某一个化学方程式的书写,只有0分和5分(得分区间较大),没有区分度,这种设计值得商榷。

28题

试题分析与评价

此题为实验题,主要考查化学实验基本原理和基本操作,其中基本原理部分占三个小题共11分,基本操作占一个小题共4分。试题源于教材(包括初中教材)又不拘于教材,以证明过氧化钠可作供氧剂。把二氧化碳气体的制取、二氧化碳与过氧化钠反应产生氧气、气体的除杂、氧气的收集(排水法)以及如何检验氧气等知识有机地串联起来,符合考纲对学生理解化学实验原理、掌握化学实验的基本操作、提高化学实验能力考查的要求。试题考查的内容都是学生十分熟悉的常见知识和技能,题型也是普遍熟悉的,极具亲和力,易于下手。虽然试题看上去很平淡,但在设计上还是下了些功夫。提供的实验装置图很熟悉,但对各装置中所盛试剂则需要学生判断选择,而判断的关键“题眼”之一并不直接出现在题干中,而是出现在第(2)问中,这就要求学生必须具备全面分析试题并及时对思维进行迁移的能力,这使试题的选拔功能凸显出来。

答题情况及分析

第(1)问考查CO2气体制取的原理,虽然没有说明为实验室制取,但一般应选:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑(也可用稀硝酸)。失分情况:①由于没有考虑第(2)问中饱和NaHCO3溶液的作用而选择H2SO4(初中化学也强调了用CaCO3时不能用H2SO4)。②化学反应方程式未配平,如:CaCO3+HCl=CaCl2+H2O+CO2↑.③化学反应方程式书写不规范或漏写物质,如:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+O2;↑CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑。④相关化学反应方程式错误,如:CaCO3+2HCl=CACl2+H2↑+CO2↑等等。

笫(2)问分别考查CO2混有HCl怎样除去(亦饱和NaHCO3溶液在实验中的作用)、主体实验中CO2与Na2O2产生O2、O2中混有CO2怎样除去等实验原理。失分情况:主要为学生对C、D装置的理解出现错误而导致2、3、4、5空出错,如:把C装置理解为干燥CO2气体,那么O2的产生必然就只能在D中,出错率相当高。从形式上看似乎不需要水参与反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+ O2,其实反应过程为:Na2O2+H2O+CO2=Na2CO3+H2O2 ,2H2O2==2H2O+O2。这个错误反映了学生对反应原理的不理解。其次,学生对试剂的使用存在不熟悉之处,如:除CO2气体必须选择强碱溶液,Na2O2根本不存在溶液等。

笫(3)问只考查了CO2与过氧化钠的反应方程式。失分情况:①化学式错误,如:过氧化钠写成NaO2;碳酸钠写成NaCO3等等。②化学反应方程式计量数错误,如:4Na2O2+4CO2=4Na2CO3+2O2;Na2O2+CO2=Na2CO3+O2.③配平错误,如:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+3O2等等。

笫(4)问考查用排水法收集氧气时,如何检验所收集的气体为氧气的实验操作。失分情况:①把集满氧气的试管从水槽中取出时没有在水中堵住试管口。②没有用带有余烬的木条检验。③只有氧气的检验操作,而没有取出氧气的操作。④只有取出氧气的操作,而没有氧气的检验的操作。⑤语言文字表达不准确或有矛盾,如:用手扶住试管口;熄灭的火柴插入试管中,火柴复燃;带余烬的火柴插入试管中,集气瓶(试管)中的火柴点燃等等。另外,错别字太多,化学专用名词出现错别字也比较多,这些都是不应该的。⑥上述实验操作出现众多错误的主要因素还是各中学对化学实验的操作练习不够,许多学校根本不开展学生实验,就连演示实验也不能全部进行,希能引起各方面的高度重视。

28题

28题 阅卷总量 245258 统计数量 118944 平均分 9.43 难度 0.63

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

试卷数 6307 289 1999 4058 1435 4714 4260 6034 7974 19096 8497 21752 6942 11263 3008 11316

百分比 5% 0% 2% 3% 1% 4% 4% 5% 7% 16% 7% 18% 6% 9% 3% 10%

28题的得分分布非常均匀,区分度相当好,说明本题问题梯度设置合理,是四个题中设计得较好的题目,较好地体现了选拔的功能。

29题

试题分析与评价:

29大题是一道化学学科内综合性较强的试题,它将有机化学基础知识、化学实验的基本原理和技能、化学计算有机结合起来。不仅考查了有机化学主干知识的掌握,而且还特别注重能力考查。此题将化学与生活结合起来,考查萨罗这样一种消毒剂,要求根据分子式和分子模型写出结构简式,并经过将萨罗水解、分离和提纯后的产物,引伸出一系列的有机化学的基本类型的反应。考查了水杨酸的同分异构现象,考查了几种有机弱酸的相对强弱及其定性的判别方法、考查了水杨酸在一定条件下发生的银镜反应和加成反应,考查了酯化反应,最后还考查了根据化学反应方程式进行计算的能力,具有较强的综合性。能考查学生综合解题的能力、分析问题和解决问题的能力、知识迁移的能力、化学计算的能力等。具有较好的区分度,并能体现一定的选拔功能。

答题情况及分析

第一小题

要求学生根据模型写出结构简式

考生主要有以下几种错误:

1.苯环错误:

2. 位置错误:

2. 酯官能团错误:.

第二小题

要求学生设计实验说明水杨酸、碳酸、苯酚酸性之强弱。(用化学方程式表示)

主要错误如下:

1.

2.

3

4

第三小题

属限定条件下同分异构体的判断,要求学生能将羧基改写成醛基和羟基,然后连在苯环上,写出符合条件的同分异构体数目。

考生出现的错误数字很多。如:1、3、4、5、6、8和12等。还有数字书写不规范。

第四小题

是在第三问的基础上完成两个有机反应方程式,主要错误如下:

1.官能团位置错误

2.羟基书写错误

3.苯环加氢

4 .少写生成物水,多写氢,少写氢原子等。

5.反应类型错。如:氧化-还原反应、加氢反应和消去反应等。

第五小题

属化学基本计算,首先要求考生写出水杨酸和苯酚完全燃烧的化学方程式,然后列出X的计算式,考生出现的错误如下:

1.方程式不配平,或扩大整数倍。

2.单位不一致,物质的量与质量、气体体积没有换算。如:7x+6(n-x)=C

3x+3(n-x)=b

等错误式子。

3.没有抓住实质,列出了许多无用的式子。

4.没有理解题意。试图求出x的具体结果。如:x=0.0446c-6n

=0.0446c-0.0383a.

29题

29题 阅卷总量 245258 统计数量 81232 平均分 10.29 难度 0.49

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

试卷数 6667 3197 3395 4785 4899 2468 3725 2582 3294 2169 3089

百分比 8% 4% 4℅ 6% 6% 3% 5% 3% 4% 3% 4%

分数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

试卷数 2811 3152 3358 3002 4862 2880 5789 2176 6550 831 5551

百分比 3% 4% 4% 4% 6% 4% 7% `3% 8% 1% 7%

29题的得分分布也非常均匀,区分度相当好,说明本题问题梯度设置合理,是四个题中设计得较好的题目,较好地体现了选拔的功能。

3.4 生物答卷分析

30题:

试题分析与评价:

该题为实验题,其出题意图是考查考生的实验能力、对实验结果的分析能力、语言组织能力、全面分析问题的能力以及对植物生理学知识的掌握程度等。从能力和知识点考查结合的角度来讲,这道题的立意是比较好的,既考查了中学教材的主干知识——光合作用与呼吸作用,也考查了中学生物教学的一个主要能力目标——实验能力。但该题难度偏大,题干表述也不很清楚,实验目的表述不明确,试题设置没有梯度,不能充分考查学生的能力。要做好这道题,首先要理解实验的目的,即要验证植物叶片光合作用和呼吸作用过程中的气体代谢,然后要仔细了解提供的实验材料与用具中每一种材料及用具的作用,包括括号中的特殊说明(这很重要,这其实是给我们给定了一个考虑的范围和方向),例如材料与用具中提供了暗培养箱和日光灯,我们马上明白这是用来进行无光和有光处理而控制植物能不能进行光合作用的。再有是理解已有的两个步骤,也就是实验的前期处理,我们接下来的设计就只能在这个基础上进行,那么就给我们指明了实验设计的思路,并给了我们很好的提示,从这个意义上来讲,这道题并不是很难。

答题情况及分析:

从评卷的情况来看,此题得分偏低,抽样平均分只有6.64分,得满分的极少,零分卷比例相对较高(统计数据见下表),原因主要是①学生没有充分理解题目的信息,没有仔细审题,如很多学生没有仔细体会已有的两个步骤,而是另外再取叶片甚至是烟草幼苗置于暗培养箱和日光灯下;又如题目要求分析结果,但相当多的学生只描述了结果,却没有分析,还有题干交待了忽略无氧呼吸,但还有很多同学依然考虑了暗培养箱中无氧呼吸的问题等;②实验思路不清晰,如很多学生先将叶片置于暗培养箱中培养,然后再置于日光灯下培养,或者将一组置于暗培养箱中培养,另一组置于日光灯下培养,还有往已处理过的试管中通入氧气或二氧化碳的等等;③问题回答得不全面,语言描述不清楚,部分学生的语言组织能力较差。有同学回答问题时,文字叙述较多但比较泛泛而谈,不着边际,没有给出具体的知识点,还有不少学生思路清晰,结果分析正确,实验组也编了号,但却没有交待哪组是蒸馏水,哪组是NaHCO3溶液而无法得分;④分析不全面,如结果分析时,都只想到了实验组而没有想到对照组蒸馏水的结果分析,这一点是该题失分的一个主要原因。

30题

30题 已阅总量 137110 抽卷总数 34868份 平均分 6.64分

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

试卷数 2531 1578 1055 1572 2136 5703 6160 1331 1586 1161 3307 1432

百分比 7% 5% 3% 5% 6% 16% 18% 4% 5% 3% 9% 4%

分数 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

试卷数 1965 1398 1354 150 209 73 84 47 36 22 3

百分比 6% 4% 4% 4% 1% 0 0 0 0 0 0

曲线分布如图:

31题:

试题分析与评价:

该题是遗传学的综合分析题,与去年高考理综全国卷Ⅰ的第31题命题思路和能力考查目标很相似。出题意图是考查考生对遗传学知识点的掌握程度,以及考查考生的问题分析能力和逻辑推理能力。该题在设计上注意了难度梯度,层层递进,学生入手容易深入难,既保证了对基本知识点掌握程度的测试,又有利于在一定程度上选拔能力突出的学生,是一道成功的题。其中第1、2、3问的四个填空,是比较基础的,考生一般没什么问题。但是第4问,试题的考查层次一下子就提高了许多,对学生的能力要求比较高。要做好这一问,首先学生要仔细理解题目的条件,如“两个杂交组合”、“一代杂交实验”、“选用多对果蝇”、“性状表现”等,然后要理解题目的设问实际上包含了两个问题,即性状显隐性的推断和遗传类型的推断,相当于实验设计中的两个变量实验的设计,按照遗传学的基本原理,马上就可以想到两个变量就应有四个组合方式,于是答题思路就已经出来了,最后再组织语言表述出来就可以了。

答题情况及分析:

从评卷的情况来看,得分在2——6分左右的占多数,不少同学的得分能达到16-18分,但满分极少,零分卷较多,但空白卷很少(具体统计数据见下表)。

从答题情况来看,常见的错误如下:

①部分学生的遗传学基本概念,原理和遗传定律掌握不好。如有的同学把第2问的“正交和反交”写成了“正反杂交”或者是“正交或反交”等;还有第3问基因型种类数搞错;第4问根本无从下手,无法运用遗传学原理和定律解决实际问题等。②全面分析问题的能力不足。这是最突出的问题,很多同学并没有考虑到有四种情况需要讨论,往往只考虑了其中两种。③组织语言的能力差,语言表达能力有所欠缺。有的同学思路是清晰的,但表达很零乱,词不达意,表述不全面甚至前后矛盾等而造成失分。如有的同学将四种情况揉合成两种情况来表述等。④部分学生的审题能力较差,粗心大意。如只写杂交组合但没有预期结果,也有些给出多种组合但没有正确的;明明要求学生用性状来表达但很多同学却用的是遗传图解或基因型来表达等。

31题

31题 已阅总量 149465 抽卷总数 38444份 平均分 7.71分

得分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

试卷数 2541 476 4483 1188 3832 1373 4071 1663 3524 1409 3043

百分比 7% 1% 12% 3% 10% 4% 11% 4% 9% 4% 8%

得分数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

试卷数 913 3023 535 2496 220 2067 42 1352 8 185

百分比 2% 8% 1% 6% 1% 5% 0 4% 0 1%

曲线分布图如下:

4.高考试题对中学教与学的启示

4.1高考物理试题对中学物理教学的启示

(1)物理教学中,一定要把教学的重点放在基本概念、基本规律和基本技能上。纵观今年高考的物理试题,考查内容都是中学物理教学大纲、考试大纲要求掌握的基本内容。基本知识扎实、基本技能好的考生对基本题能很好解答,对难题能把握住题目要考什么,能仔细分析物理过程与物理情景,并正确运用相应规律解题。不要一味地去扣难题怪题,那种一年上完内容,二年做题应考是不可取的。总复习中,努力构建完整的知识结构体系,提高物理素质,才能在高考中取得好成绩。

(2)注重物理知识在生产、生活实际中的应用,注重物理基本规律与物理前沿知识的联系,培养学生发现问题,提出问题,分析问题,解决问题的能力。今年试题测电表内阻、测云层高度、测煤块痕迹、小球在平行板电容器中跳跃均是一些实际问题,只会死记硬背一些物理概念和规律,没领会实质,没把知识学懂学活是不能考好的。

(3)要加强实验能力的培养,今年电学实验题难度降低但仍有27%的零分,主要是实验思想未具备,实验原理未掌握。电表的选取,电路的设计,数据的处理,结果的表达都是由学生实验能力决定的。中学物理教学大纲要求的分组实验一定要做,没有经过实验训练的学生是不会考好的。

(4)在解题训练时,一定要注意解题规范。这包括①物理量符号一定要用题目中给定的。②解题先列方程,解得文字解,再代入数据得到最后结果。③电路图元件的表示、仪器的连接、符号的运用等都要规范,否则分扣完了,自己还认为正确。④数学表达式规范、有效数字处理好,这是一些小问题,平时训练不注意,考场上丢分很多,一定要养成好习惯。

4.2高考化学试题对中学化学教学的启示

4.2.1 对化学教学启示

1)树立新的教学理念,改变教学观念,坚持化学教学改革。今年高考化学试题与去年化学试题有明显的指向是要引导教学向新课程理念和新的教学观念上转。在教学中要充分发挥学生的主观能动作用,让学生主动构建知识。改变传统的“灌输式”、“题海式”教学方法,改变化学基础知识的教学中不注重学生知识的构建,而靠大量的习题来理解知识。加强基础知识和基本技能的教学,引导学生主动构建知识,培养学生进行科学探究的基本技能是中学化学教法改革的主要方向。

2)在教学中紧扣教材,扎扎实实上好新课,并能根据教材自编试题,改变“新课快点赶,复习加油干,试题拿来做”的题海战术。近几年高考中学生在基础知识方面失误严重的现象都说明这种教法无法真正培养学生能力,学生能力的培养成了“空中楼阁”,这些已经是老话题了,但中学教学中并没有吸取这些经验和教训,还是沿用旧的教学习惯,严重地阻碍了学生能力的发展。

3)准确理解学生能力培养。中学化学教学中,对学生能力的理解有一种错误的习惯,即认为通过解题,就可培养学生能力;学生考试分数高就是培养了学生的能力。真正的学生能力的培养并不完全是通过解答题目就行的,也并不是考试分数高就是学生能力强。每年的高考中,一些十分基础、并没有什么难度的题目学生做不好,或是连分子式都写不好的学生不在少数,恰恰表现出学生学习能力较差。其实,任何考试都会体现考查学生能力,也可以了解学校的教学及管理的一些问题,但问题是老问题年年存在,教育对学生能力培养途径单一,没有起到应有的作用,不管教学硬件如何改变,学生能力水平年年是在原地踏步,或是在走下坡路。因为能力的构成是多方面多因素的,学生能力培养应该通过多种途径和方式进行,单一的解题方式并不能培养学生全面的能力,教师改变教学观念和教学方法,真正从“帮助学生学习”的角度设计教学过程多形式、多模式教学,多方面培养学生能力。

4)重视实验教学,重视实验中学生基础探究能力的培养。实验始终是化学学科的主要内容,也是历年高考必考之内容,今年的化学试题更是对实验情有独钟,说明实验在化学学科中的重在地位。其实今年的考题不难也不偏,但学生得分却不理想,这也是历年遗传的老问题。中学教学中忽视化学实验的教学,学生在高考中吃亏不小。但年年吃亏的还是学生,学校只是与其他学校横向比较学生分数,不管学生是否有较强的能力。

5)注重化学研究方法在教学中的渗透,注重培养学生学习掌握一定的学习策略。2004、2005和2006年高考理科综合测试中都体现了科学研究方法的运用,2004年是考查过氧乙酸分析中的一些方法问题,2005年理科综合测试也在28题中考查学生科学研究方法的应用(确定所有二氧化碳被U形管中碱石灰所吸收),而2006年27题中三个置换反应考查的知识点较多,综合性强,能发挥学生的发散思维想象能力。因此,中学化学教学中要改变教学观念,不能只教学生化学知识,而要以知识为载体,让学生掌握基本的研究方法,提高学生科学探究能力。

4.2.2高考化学题对学生化学学习的启示

1)化学学习应注重基础知识和基本技能的掌握及其运用,注重教材内容的准确理解,注重基本化学技能的掌握,不应一味去做高难度题目。多年来,高考考生在基础知识和基本技能的考试内容中失分现象严重,说明学生对化学的基础知识掌握较差。

2)要形成正确的学习方法。注意教材内容的理解和掌握,学习时要动脑多动手,要注重理解化学的基本理论和基本概念,而不能只是记忆性地学习化学知识,靠大量的习题练习和死记硬背。注意阶段性的总结归纳,定时整理知识。注重知识学习的准确性和语言表达的准确性。

3)要注重基本科学研究方法的学习。随着课程改革的发展,基础的科学研究方法掌握愈来愈受重视,今年的考题也是去年考试方向的继续,都注重考查学生基本的科学研究方法,其实在学习中就是一些探究能力,以后的高考中,探究能力的考查将是一个主要的考查内容。学习过程中要学会提出问题,学会思维,勤于思维,对课堂学习的知识应多想为什么是这样的?这些知识在新的情景下如何运用等。

4)要养成科学的态度。科学态度一是指遵循事物发展的规律,实事求是。大部分的化学反应是在一定条件下进行的,特别是有机物的反应,条件不同其产物可能就不同,所以在学习中一定注意掌握化学反应的条件。历年的高考中,学生在写化学方程式时不写条件,或不知道需要什么条件,因而失去整题的分数。其二,在解答题目的过程中需时刻注意题目的条件,不能顾头不顾尾,做到一个题的后部分时,不注意题干的条件,凭自己记忆的知识解答问题。

5)养成良好的学习习惯。此处的良好学习习惯主要是指以下方面:一是书写规范:化学学科有一套严格而方便的语言符号系统,其表达的形式简单明了,但是有严格的规范,在用化学语言符号进行表述时,必须严格遵循这些规范,同时,化学学科有一套完整的专业词语,这些词语在化学科学中有规定的涵义,是不能写错的,如“酯化反应”就不能写成“脂化反应”,历年的高考中都有不少考生因化学符号和化学方程式写法不规范而失分。养成良好的学习习惯的另一个方面是指书写要整洁美观,其实这也是个人素质的具体体现,体现一个人对人对事的态度,而从科学的态度来说,写字太马虎,影响阅卷,更影响别人对自己的印象。在阅卷过程中,有些试卷写得马虎,无法识别,可能影响到试卷的成绩。因此,养成良好的学习习惯是十分重要的。

4.3今年高考生物试题对中学生物教学的启示

(1)从今年的试题来看,在中学教学过程中,应该加强对生物学基础知识和知识点的教学,回归教材,回归课本,注重基础,发展能力。

(2)从答题情况可以看出,在中学教学过程中,应该注重学生的语言组织能力和逻辑思维能力的培养和提高。对于30题和31题来说,尽管有相当一部分学生对基本的知识点掌握较好,但由于语言组织得比较混乱,逻辑思维能力较差,造成遗漏知识点而失分的现象比较普遍。

(3)要重视实验与探究能力的培养。教材基础实验的教学要到位,特别是教材基础实验的高三复习一方面要求理解所学实验、实习的内容,包括实验目的、原理、方法和操作步骤,掌握相关的操作技能,另一方面要能将这些实验、实习涉及的方法和技能进行综合的运用。还要注重挖掘教材潜在的实验与探究因素。生物学的知识是在观察、实验的基础上得出或通过实验得到实证的,教学时要多从实验角度想一想,这一结论是怎么得出的?我们有没有办法进行验证与探究?以加强实验的基本思想、方法以及实验题的解题技能、技巧的形成训练。

(4)在高三的复习教学中,要把构建完整知识体系的思想贯穿于整个复习过程中。多层次多角度的理解把握基础知识要点,构建知识体系,是贯穿整个复习中的主线。对知识体系的构建要通过师生共同努力,做到网络化、立体开放化和学生自身化。教师以每节考点知识为起点或平台,联系穿插相关章节内容,使知识结构合理化,让学生在消化记忆中构建知识框架,这种通过教师的引导,由个人融会各章节内容而完成的知识网络,便于迅速准确提取信息、处理信息,科学的解决问题。

(执笔:黄生训 熊士荣 张郃)

t/s

v/m.s-1

v0

t2

t1

0

B

c

A

PAGE

5

——2006年高考理科综合能力测试试卷试题分析报告

今年是我省实行3+X考试模式以来的第6年,也是恢复高考制度后第三十次高考,理科综合仍然由物理、化学、生物三门学科内容组成。三门学科考试内容互相独立,没有跨学科的题;试题的排列互相独立,I卷选择题按生物、化学、物理的顺序编排,II卷主观题按物理、化学、生物顺序编排,没有交叉。通观全卷,注重基础﹑注重能力是今年理综试卷的两大特点。

1.试卷的结构

1.1试题的数量、分值及知识点分布

表1 2003、2004、2005、2006年理科综合能力测试题题量与分值分布

年份 I卷题量(分值) II卷题量(分值) 总题量

2003年 22T(132分) 12T(168分) 34T(300分)

2004年 21T(126分) 10T(174分) 31T(300分)

2005年 21T(126分) 10T(174分) 31T(300分)

2006年 21T(126分) 10T(174分) 31T(300分)

表2 2003、2004、2005与2006年理科综合能力测试各学科题量与分值分布

学科 2003年 2004年 2005年 2006年

题序 分值 题序 分值 题序 分值 题序 分值

生物 I 1-5T 30分 1-5 30分 1-5 30分 1-5 30分

II 26、27、28* 30分 30、31 42分 30、31 42分 30、31 42分

合计 60分 72分 72分 72分

化学 I 6-14T 54分 6-13 48分 6-13 48分 6-13 48分

II 29*、30-33 66分 26-29 60分 26-29 60分 26-29 60分

合计 120分 108分 108分 108分

物理 I 15-22T 48分 14-21 48分 14-21 48分 14-21 48分

II 23-25、34 72分 22-25 72分 22-25 72分 22-25 72分

合计 120分 120分 120分 120分

注:“*”表示跨学科综合试题

1.2 试卷的特点

(1)经过5年实践,“3+X”这一模式已显成熟,I卷、II卷所占比例已确定,连续三年I卷占40%,II卷占60%。物理、化学、生物所占比例也已确定,连续三年物理占120分、化学占108分、生物占72分。实践表明,这样的分配是合理的。I卷选择题题小分数少,考查的知识点相应增多,II卷题大便于学生能力的考查,物理、化学、生物考分的分配与中学课时分配相宜,这有利于中学教学。

(2)试卷物理、化学、生物三学科内容采用拼盘式,跨学科的题没有,而学科内综合题所占比例大,这既保证了试卷的区分度,也有利于高考阅卷。

(3)今年试卷明显注重基础知识和综合应用能力的考察。联系日常生活、工农业生产与科学前沿的题较多,注重考查考生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力。

(4)除生物个别试题难度增大外,今年理综全卷难度有所降低,实验题难度的降低较明显。

2.2006年理科综合能力测试试题分析

2.1物理试题分析

2.1.1 物理试题

理综I卷的第二大题为一多选题,8个小题均属物理内容,其中单选6道,双选2道,每小题6分,共48分,占物理总分40%。II卷一道实验题,3道计算题,共72分,占物理总分60%,12道题知识点分布广泛,占到考纲大知识点的76.4%。按易、中、难区分难度其比例大致为3:5:2。

经分析,今年物理试题具有以下特点:

(1)突出了物理基本概念、基本定律和基本技能的考查,考题既突出了力学和电学这两个重点,也顾及到热、光、原部分,所考知识均在教学大纲、考试大纲之列,偏题、怪题没有。

(2)试题难易区分度高,易、中、难三个台阶清楚,有利于考查出学生真实水平,有利于高校选拔学生。

(3)试题难度下降,最近几年理综物理部分得分不高,难度系数在0.3左右,明显难于同年生、化试题,不利于中学的物理教学。今年实验题比前几年的都容易,得分率有较大提高。我们认为这是应该的,中学实验条件差异很大,靠物理实验来提高区分度对农村边远较落后地区的学生是不公平的,多选题有6个单选,2个双选,没有3、4选,这也明显降低了题目的难度。

(4)试题力图考学生的能力,与日常生活、工农业生产、自然现象联系紧密,测量电表内阻、计算云层高度、计算煤块相对传输带的运动距离都是解决实际问题。解决这些问题靠学生对知识掌握的程度,靠学生的综合解决问题的能力,这些靠死记硬背和题海战术都是难以奏效的。注重考查学生能力,考查学生素质应是高考出题的一个方向。

(5)传统的木块、斜面、弹簧等内容减少了,坚持了与实际问题挂钩的方向,题目题干长,介绍背景材料多的这一时尚出题特点还在延续,计算题第25题、选择题第19题、第21题都有这样的特点。

2.1.2 物理试卷中存在的问题

(1)力学比重偏大,59分,几乎占一半,而又主要分布在质点运动学和牛顿运动定律方面。第24题是一纯质点运动的题,而第25题中又涉及牛顿定律。一个知识点在两个大题中重复考,影响了其他知识点的考查。

(2)题型陈旧、模型陈旧,传输带的题2003年考过,第22题测电表内阻也是一考再考,第25题小球在平行板中的运动也是一常见的模型,整个试卷没有反映出高中物理正在进行的新课程改革,新信息、新技术、新思路、新理念在卷面中几无反应。

(3)第23题过于简单,从内容到方法,都属于初中范围,说它是一个初中物理题可以,说它是一道初中数学题也无妨,降低难度是适当的,应在高中物理范围内降低。过于简单,成绩好的同学能一步就看出,若省掉一、两个中间过程,往往会落在只有结果没有过程的错误之中而失分。

(4)第24题标准答案给出了一个常规解,但此题解法达

7-8种之多,有些解法比标准解简单得多,像图示法,

只要画好运输带、煤块的速度曲线,计算三角形ABO

的面积就得到相对移动的长度:L=S1-S2=v0(t2-t1)/2。

有的干脆视为数学中的追及问题,相对距离是产

生在二者速度到达v0之前的加速阶段。直接用二者

加速阶段的位移之差取绝对值也可得到正确答案。

一个题目解法太多,难易相差又那么大,确给评分带来

很多麻烦,解题思路完全不同,难以用一个标准评分。

2.1.3 物理学科双向细目表

表 3 2006年理科综合测试物理学科双向明细表(满分120分)

知识内容 题序 题型 认知等级 赋分 合计

质点运动学 24 计算 C 19 力学部分:59分,占物理总分48.9%

力

牛顿运动定律 25 计算 C 6

万有引力与圆周运动 16 多选 B 6

动量与动量守恒 20 多选 B 6

物体的平衡

功与机械能

振动和波 19 多选 A 6

23 计算 B 16

分子动理论、热和功 18 多选 B 6 热学部分:6分,占物理总分5.0%

电场 25 计算 C 14 电学部分:32分,占物理总分26.6%

稳恒电流 22 实验 C 11

磁场 17 多选 B 6

交变电流

电磁感应 21 多选 B 6

电磁场与电磁波

光的本性 15 多选 A 6 光学部分:12分,占物理总分10%

22 实验 B 6

原子和原子核 14 多选 B 6 原子和原子核部分:6分,占物理总分5.0%

注:各能力层次分数百分率:A(了解)10%;B(理解)48.3%;C(应用)41.7%。考纲共有17个

大知识点,共考了13个知识点,占考纲规定内容的76.4%。

2.2化学试题分析

2.2.1化学试题题型构成

化学试题主要由单项选择题和填空题两种题型,其中单项选择题8题(48分),填空型题4个大题共计23个空(60分),共计108分。填空题这种题中出现了三种有特点的题,一种是有不定答案的题,第二种是实验设计题,另一种是化学计算题。这几种题型在以前高考化学试题中较少出现,直接指向当前新课程教学改革,考查学生对“双基”的掌握、对包括探究能力在内的各种能力的应用,体现了新课程教育理念,有可能在以后的考试中继续出现。

2.2.2试题所考查的知识与能力要求双向细目表

表4 2006年理科综合能力测试化学学科双向细目表(满分:108分)

知识内容 题序(题型) 题型 认知等级 赋分 合计

物质的组成、性质和分类 基本概念和基本理论共计:59分54.6%

化学用语 26(2)(3) 2728(1)(3)29(2)(4) 填空 B 35分

化学中常用计量

化学反应与能量

溶液 10 13 选择 B 6分

物质结构 6 选择 B 3分

元素周期律和周期表 7 26(1)(2) 选择填空 BC 3分6分

化学反应速率与平衡

电解质溶液 9 11 选择 B 6分

卤族元素 27 填空 C 15分 元素化合物共计69分63.9%

氧族元素 26(2)(3) 填空 C 6分

氮族元素 26(2) 填空 C 3分

碳族元素 27 填空 C 15分

碱金属与碱土金属 27 填空 C 15分

铁、铝及其化合物 27 填空 C 15分

生活常见无机化合物

有机化学基本概念 12 29(3) 选择 B 6分 有机化学 共计20分 18.5%

烃

烃的衍生物 29(1)(5) 填空 C 8分

糖类蛋白质

石油化工

高分子化合物、合成材料

有机反应类型 29(4) 填空 C 6分

有机化合物性质及合成

相对原子、分子质量、分子式确定、化学式的计算 化学计算 18分 16.7%

物质的量的计算气体摩尔体积计算 8 9 10 13 选择 B 12分

溶液浓度计算

反应方程式的计算 29(5) 填空 B 6分

燃烧热的计算

化学仪器、药品的选用 28(2) 填空 C 5分 化学实验 共计13分 12%

化学实验的基本操作

物质的分离、提纯、鉴别 28(4) 填空 B 4分

化学实验方法(观察、记录分析或数据处理)

化学实验方案的设计 29(2) 4分

注:A表示“了解”,B表示“理解与掌握”,C表示“综合运用”

2.2.3 化学试题总体分析

2.2.3.1 化学试题的特点

2006年全国高考理综卷化学试题,既保持了近几年高考试题的特色,又表现出课程改革的特点;既有利于高校选拔合格的新生,又有利于中学实施素质教育。试题在试题数量、组卷方式、所占分值等方面与2005年理科综合测试试卷基本保持一致,体现了测试试卷的连续性和稳定性。从总体上讲,2006年高考理科综合试卷表现以下的特征:

1. 密切联系教材,紧扣考试大纲

2006年化学试题没有一道偏题、怪题、难题,试题源于教材的内容又高于教材的内容,既体现了基础性,又突出了考试的选拔功能,十分注意切合教材。如第6题考查了物质的晶体结构知识;第7题考查了元素周期律和周期表的基础知识;第8、10题考查了物质的量及其相关基础知识;第9、11、13题考查了物质的量浓度、电解原理以及平衡移动的原理;第12题考查了有机化学的基本知识;第26、27、28、29题是综合性较强的题目,从不同侧面、不同角度考查了教材中的基本概念基本理论、元素化合物知识、元素周期表、化学反应方程式的书写、化学实验原理和实验方案设计、化学计算和有机化学等内容。

2.突出基础知识、重视能力考查

2006年化学试题的一个鲜明特点是重视考查基础知识和基本技能,试题涵盖知识面广,如原子结构、分子结构、离子共存、电离平衡、电解、化学方程式书写、实验设计、化学计算和有机化学反应等。试题还特别注重对学生发散思维能力和分析能力的考查,如27题考查满足几个条件的置换反应的化学方程式的书写。28题考查了实验的基本原理、实验的基本操作、气体的收集和提纯、实验改进的能力。12题是关于茉莉醛、29题是关于一种消毒剂(萨罗)的新情境题,强调化学与社会、化学与生活的联系。同时试题中还特别强调规范表达和正确使用化学用语,其中书写化学方程式有7处,使用化学用语表达的有2处。

3.重视实验考查,突出化学特色

实验是化学的灵魂,化学离不开实验。2006年的化学试题第28题是一道反映化学实验的基本原理和实验操作的实验题。主要考查学生对实验的基本原理、基本操作方法、基本技能的理解。如正确书写制取CO2气体的化学方程式;除去HCl和吸收未反应的CO2气体选用什么试剂;最后是收集到的O2检验方法和操作要领等。题目看似平淡没什么新意,但在设计上是下了功夫的。考查了学生的思维能力和迁移能力,仍然体现了较突出的选拔功能。

4.遵循命题原则,体现新课改理念

高考命题原则是在考查化学知识、技能的同时,着重对考生运用知识和技能分析、解决问题的能力进行考查,加强对考生实践能力和创新精神的考查,2006年高考化学试题较好地体现了这一高考命题原则。如27题重点考查了考生的发散思维能力、异向思维能力、理解问题的能力、迁移能力、分析问题和解决问题的能力。这个题切入点低(从初中化学中置换反应的类型入手)、带有较强的开发性、综合性、迁移性(与金属的活泼顺序、元素周期表的相关知识、物质的氧化性、还原性、质量守恒定律、化学反应发生的条件、化学反应的机理等原理知识相关)。是一道有创意的综合性较强的题目。

5.重视方法考查,强调数学在化学解题中的应用

《考试大纲》明确指出,数学已成为现代化学中不可缺少的重要工具,将化学问题抽象成数学问题,使化学解题更严密、更科学,是思维的一种飞跃,也是一种高层次的思维能力。2006年化学试题中也涉及到了一些数学计算和推理,如第8、9、10、13、26和29(5)题等。

2.2.3.2化学试题的不足

1. 与2005年理科综合测试题相同,II卷中较难的物理试题置于化学试题的前面,虽然有利于学生思维的连续运行,但对稳定学生情绪不利,对化学试题的解答有一定的影响。这种拼盘式的试卷对测试学生非智力因素有一定的作用,但对学生智力因素的考查有一定不良影响,主要是三门学科的思维方式有较大差异,学生思维容易产生疲劳和混乱,一门学科考不好,将影响另一学科的考试,因此影响学生正常能力的发挥。

2. 27题的区分度不大,三个置换反应考查的知识点较多,综合性强,能发挥学生的发散思维想象能力,但由于没有对试题的设计框架实行一定的限制,结果导致有可能出现的反应达到一百个左右,有些化学反应方程式从形式上看符合题意,但实际上违背化学反应的原理,或根本就不能反应,或实验条件十分苛刻超出中学内容的范畴,使阅卷工作带来了不少麻烦。再加上区分度不大,造成只有四种结果,15分、10分、5分和零分,对部分考生来说,不很公平。

3.理综试卷中化学试题本学科色彩较浓,与其他学科之间相互渗透几乎没有,没有体现综合的特色。再有试题的设计没有考虑到化学与社会、生活、工农业生产和现代科学技术之间的联系,基本上是由书本到书本。

4.2006年高考理科综合试卷中的问题申报

题目为:

1、 选择题

9.把分别盛有熔融的氯化钾、氯化镁、氯化铝的三个电解槽串联,在一定条件下通电一段时间后,析出钾、镁、铝的质量之比为

A.1:2:3 B.3:2:1 C.6:3:1 D.6:3:2

答案为:D.6:3:2

存在问题:

我们认为在题目所给条件下,电解无法进行,因此题目设计欠严密,理由如下:

(1)根据Pauling 电负性表数据:

(K)=0.82,(Mg)=1.31,(Al)=1.61,(Cl)=3.16,

可求的各化合物的电负性差分别为:

(KCl)=2.34,(MgCl2)=1.85,(AlCl3)=1.55

(2)根据化合物电负性差与化学键的关系可知:如果化合物中两原子的电负性差值大于1.7时,所形成的化合物为离子型化合物(离子晶体),电负性差值小于1.7时,相应的化学键为极性共价键,该分子为异核双原子分子。所以KCl、MgCl2为离子型化合物,而AlCl3为比较典型的共价化合物。

(3)根据中学化学教科书中的知识,共价化合物AlCl3在水溶液中和熔融状态下均不电离,因而不导电。而三个电解槽是相互串联的,因此电路不通,没有电解发生。

上述情况,是否会对基础扎实的考生会造成困扰,影响学生该题成绩的公正,报请国家考试委员会考虑。

2.3 生物试题分析

2.3.1生物试题题型构成

生物部分试题只有单项选择题和非选择题两种题型,其中单项选择题5个,非选择题共2个大题,总分依然为72分,其中选择题共30分,非选择题共42分,这与往年一样。

2.3.2 生物学科双向细目表

表 2006年理科综合测试生物学科双向细目表(满分:72分)

知识内容 题序 题型 认知等级 赋分

生命活动的调节 1 选择题 B 6

免疫 2 选择题 B 6

动物细胞工程 3 选择题 B 6

生态学 4 选择题 B 6

基因工程及遗传学 5 选择题 B 6

植物生理学 30 实验设计及分析题 C 22

遗传学 31 分析推断问答题 C 20

注:A—表示“了解”,B—表示“理解与掌握”,C—表示“综合运用”

其中:代谢部分共22分,占30.6%;生命活动的调节(包括免疫)部分共12分,占16.7%;遗传学部分共20分,占27.8%;生态学部分共6分,占8.3%;现代生物技术部分共12分,占16.7%。另外选修教材的内容共18分,占25%。细胞结构与功能、生物生殖与发育、微生物、生物进化等考纲中规定的主要考点板块均没有涉及。

2.3.3生物试题总体评价

2.3.3.1生物试题的特点

2006年生物试题在试题数量、题型比例、组卷方式、所占的分值等方面与2005年理科综合测试试卷保持一致,体现了测试试卷的持续性和稳定性。试题总体上与中学生物教学大纲一致,考查内容覆盖面较广,涉及了中学生物的主要内容,突出了其中的主干部分:生理学和遗传学。具体说:

(1)、选择题部分注重基础知识与基本技能的“双基”考查。与往年相比,今年的选择题相对更注重基础,试题内容基本源于教材,例如第1、2、3、5题,如果学生较好的掌握了教材上的基本概念和基本生物学原理,就能很快的作出正确的选择;只有第4题综合考查了学生的识图分析能力、逻辑思维能力、图文转换能力和综合分析判断能力。

(2)、非选择题部分特别注重在充分理解生物学基本概念和基本原理的基础上对学生进行能力的考查。第30、31题都具有很强的开放性,给予了学生充分

思考和分析的空间,这是今年的试题与往年相比最大的特点。

(3)试题与现代生物学的发展前沿紧密结合。例如:选择题第3、5题考查的内容均是现代生物技术的有关知识,虽然考查形式都比较基础和直接,但是这些正体现了当今生物学的发展前沿及学科价值。

(4)试题表现形式比较熟悉,都是常见题型,没有偏题、怪题,考查的考点也是常规考点,只有第31题第二问考查的细胞质遗传中正交与反交的问题是以往很少涉及的。

(5)试题注重对学生信息摄取能力和语言表述能力的考查。例如第4题,学生必须对题目提供的图形中所包含的信息进行准确的分析,才能作出选择;第30题,学生首先必须对实验目的、实验材料与用具以及已有的步骤和括号中的说明等信息进行分析整合,后面的实验思路才会出来。有了实验思路,这道题还不一定能得高分,因为要将实验步骤和结果分析表述清楚,必须要有很强的语言表述能力,从阅卷情况来分析,学生正是因为没有准确摄取题干信息和语言表述不到位或不清楚而造成大量失分;第31题的第四问,遗传学中这种考查形式其实很常见,学生也容易理解题目的要求,但表述清楚就比较困难了。

(6)试题注重对学生生物实验能力的考查。包括实验思想、实验方法、实验原则、实验基本技能和实验分析表述等。实验题年年都考,形式也大体相同,能力考查目标也是一致的,但今年的第30题,对学生的实验能力要求是很高的。

2.3.3.2生物试题存在的问题主要有:

(1)第30题偏难,而且题干表述也不很清楚,实验目的表述不明确,试题设置没有梯度,不能充分考查学生的能力。正因为这样,很多学生一开始就没有很好的把握题干的信息,实验思路出了问题而导致该题得零分,从阅卷情况来分析,不少学生正是这样而得了零分,22分呀!好题应是入口宽而出口窄,象31题就设计得比较好。

(2)实验考查题没有与教材实验很好的结合,近几年的生物高考实验题普遍存在这个问题,这将不利于中学生物教学过程中落实教学大纲规定的生物学实验教学。

(3)试题考查和呈现形式比较单一。在试题中,只出现了座标图的形式,其他如表格、模式图等形式均末出现。

(4)与生产实际联系太少,没有充分体现生物学解决生产、生活实际问题的价值。

3 答卷分析与评价

3.1 各题得分情况

表6 2006年理科综合测试II卷各科各题得分情况

物理(72分) 化学(60分) 生物(42分)

平均分 24.24 (P=0.34) 平均分 34.39(P=0.573) 平均分 14.35 (P=0.34)

题 序 22题 23题 24题 25题 26题 27题 28题 29题 30题 31题

满 分 17 16 19 20 15 15 15 15 22 20

平均分 6 . 54 7.14 7.08 3.48 6.82 7.85 9.43 10.29 6.64 7.71

难 度 0.385 0.446 0.373 0.174 0.72 0.52 0.63 0.49 0.302 0.386

平均总分 06年平均分 (05年平均分69.28,04年平均分83.12)

3.2物理答卷分析

第22题

22题 已阅总量 241123 抽卷总量 230123 平均分 6.54

分数 0 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17

试卷数 62270 11064 25272 4545 39231 5830 723 9491 1835 16903 11216 18552 23191

百分比 27% 5% 11% 2% 17% 3% 0% 4% 1% 7% 5% 8% 10%

本题由一道光学实验题(6分)和一道电学实验题(11分)组成,安排合理。光学题源于高三课本上学生实验“用双缝干涉测光的波长”,只要做过这个实验,选出正确答案是很容易的。电学题为一个设计性实验题,难度比以前几年有所降低。去年17分的平均分只有4.17分,而今年17分有6.54 分。该题原理简单,提示明了,只画电路原理图,降低了难度。答题的主要问题:

(1)该题有多达27%的零分,主要是部分同学基础差,用伏安法测电阻的原理都不甚了解,无法动笔,要么空白,要么乱画一通。(2)部分学生不能根据电表量程、测量时指针偏转要过半的要求来设计电路原理图,不能通过计算挑选合适电阻,从而完全失分。(3)表述混乱,电路中5个基本元件,有的同学丢三掉四,有的电表将V、mA标于圈外,有的让一横线贯穿电阻、电表、开关、电源,电路原理图上造成了短路,有的计算结果的数学表达式不规范,写为R1U/R1I-U。如此种种,失分的很多。

第23题

23题 已阅总量 245258 抽卷总量 243028 平均分 7.14

分数 0 5 10 14 15 16

试卷数 66220 95650 7357 2450 227 71124

百分比 27% 39% 3% 1% 0% 29%

这是一道很简单的声波反射题,通过爆炸声直接传播与云层反射传播到达观察者的时间差来计算云层高度。联系实际问题应说有点新意,但题目过于简单。答卷中出现的主要错误:(1)审题不清。题中“在水平地面上与观测者的距离”就以为是观测者头顶上云层内进行了一次爆炸。题目明明是声波,并给出了声速,但部分学生一见反射就认为是光,结果丢掉题给的声速而用光速计算造成不必要的错误。(2)因题简单,一眼能看出运算过程甚至运算结果,有的同学就省掉了一些必要的过程,造成丢分。例如时间乘以声速得距离,但两边约去声速的过程省掉,仅有一个时间的关系式(t2/2)2-(t1/2)2=(△t)2,成了时间满足勾股定理,这显然是错误的。(3)符号不用题中给定符号,造成混乱出错,有的不通过文字运算只有数字运算,一个公式都没有,只要错了一个数字,全题得零分。

第24题

24 已阅总量 184521 抽卷总量 153634 平均分 7.08

分数 0 1 2 3 4 5 6 7

试卷数 32984 6115 763 11470 21254 4102 3187 20059

百分比 21% 4% 0% 7% 14% 3% 2% 13%

分数 8 9 10 11 12 14 15 19

试卷数 4730 1552 6521 3094 1332 1265 12847 22329

百分比 3% 1% 4% 2% 1% 1% 8% 15%

这是一道纯力学题,涉及质点运动学和质点动力学、质点的相对运动等,可以从比较广的范围考察学生的基础知识、基本技能以及分析问题与解决问题的能力,这道题解法达7、8种,用不同解法难易大不相同,甚至有同学把其演化为一追及问题,当说明充分,也可得到满分,这样给评卷带来难度。再者本题常规有余,新意不够,过于陈旧。学生中出现的问题有:(1)审题不清,物理过程与物理情景不清,判断不出“a0>μg”,而分为“a0>μg”、“a0=μg”、“a0<μg”三种情况讨论,从而陷入误区,花了时间又丢了分。分不清传输带的位移s1与煤块位移s2的大小,而认为痕迹为L= s2 -s1,这样得不到正确答案。(2)在运用相对运动求解时(以传输带为参考系),对相对加速度,相对速度,相对位移不能始终把握好,一会儿相对传输带,一会儿相对地面,概念的混乱造成计算的混乱。(3)2003年考过一传输带的题目,是用功能原理求解的,一些同学定势思维,把功能原理又乱套在该题上。答案中不时有“μmgL=mv02/2”,“μmgL=(m+M)v02/2”的算式,是什么力给系统做功,传输带前段作加速运动,后段作匀速运动,外力应是变的,用μmg表示整个过程的外力显然是错误的。(4)有用作图法和追及法求解的,这两类解法简单,完全有别于部颁标准。但若一出错,将会全盘出错。再就是该题物理量比较多,有的同学一边解题一边用符号表示物理量,符号混淆导致错误。试题中有5个句号“。”,同时又有“a0”“v0”,结果许多学生把下标“0”与句号“。”混淆,造成不必要的错误。

第25题

25 已阅总量 192135 抽卷总量 169000 平均分 3.48

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

试卷数 90899 10052 9064 1668 7631 803 15481 741 2633 1150 2719

百分比 54% 6% 5% 1% 5% 0% 9% 0% 2% 1% 2%

分数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

试卷数 909 3611 603 5510 1138 2701 5565 707 944 4471

百分比 1% 2% 0% 3% 1% 2% 3% 0% 1% 3%

这是一道力电综合的题目,排在物理部分的最后面,分值高达20分。题干又长,许多考生出于对物理的惧怕对该题采取了放弃的态度,该题不下笔的达51%,加上完全做错的,零分卷竟达54%。该题涉及物理内容多,物理过程较为复杂,用宏观量表示微观量,由小球在平行板内往返运动的次数来求通过电源的总电量。题目难度大。该题平均得分仅3.48分,难度系数为0.174。该题有利提高区分度。该题主要出现的错误:(1)审题不清。整个物理过程、物理情景不能清楚的把握。例如小球上下运动时不考虑重力;忽略电路中电源的存在,认为小球碰一次板,板上会减少2αQ的电荷,碰两次板就减少2α2Q电荷……;小球上下碰一次,认为通过电源的电荷为4q;忽略题中要求电动势ε至少应大于多少。(2)造成该题错误最多的是符号的混淆。其中E、U、ε混淆;α、a、2混淆;q、g混淆,该题是一文字计算题,符号错了又怎能保证运算过程和答案不错呢。(3)从该题的答案,可明显看到学生考场上的紧张,把Q=Cε写成Q=C/ε或Q=ε/C;把n=T/(t1+t2)写成n= (t1+t2) / T……,学生非智力因素对高考的影响也是必须注意的。

3.3化学答卷分析

26题

试题分析与评价:

本题主要考查元素周期表和原子结构的知识。根据周期表中的短周期元素最外层电子数为1-8和题目给出的巳知条件,用简单的数学知识推断出这四种元素分别为氢、氮、氧和硫。由于这四种元素都属于短周期,是中学教学大纲要求学生必须掌握的知识,学生对这些元素的原子核外电子的排布的周期性和各元素性质的周期性变化掌握较好。因此,对于一般学生,只要能够运用简单的数学技能,即可以解答此题。

答题情况及分析:

该题第一、二空主要是考查学生对元素周期表短周期中各元素的原子结构知识是否掌握,而第三空则主要考查学生对中学化学中常见化合物以及从分子式中各元素原子个数之比推断其分子式的能力,都注重了对学生化学基本知识的考查,提醒中学教师在以后的教学中,应更加强对学生化学基本知识、解题基本技能的培训。

26题

26题 阅卷总量 245258 抽卷总数 207587 平均分 6.82 难度 0.72

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

试卷数 8493 6916 3495 11813 11585 4004 32209 8033 36076 78370

百分比 4% 3% 2% 6% 6% 2% 16% 4% 18% 39%

从本题得分分布可见,此题分数在中低段较均匀,得6、8、9三种分数的比率几乎达到73%。说明此题还是注重考查学生对“双基”的掌握,得分较高。

27题

试题分析与评价

命题充分地体现了现代教学理念—注重基础知识,培养创新能力。本题起点是基础知识中的置换反应概念,原子序数小于20的元素、元素在周期表中的位置及元素周期律,落点既可基础也可创新。本题重点考查了考生的发散思维能力、异向思维能力、理解问题的能力、迁移能力、分析问题和解决问题的能力。这个题切入点低(从初中化学中置换反应的类型入手)、带有较强的开发性、综合性、迁移性(与金属的活泼顺序、元素周期表的相关知识、物质的氧化性、还原性、质量守恒定律、化学反应发生的条件、化学反应的机理等原理知识相关),给学生一个很大的发挥空间。但本题的区分度不大,三个置换反应考查的知识点较多,综合性强,能发挥学生的发散思维想象能力,但由于没有对试题的设计框架实行一定的限制,结果导致有可能出现的反应达到一百个左右,有些化学反应方程式从形式上看符合题意,但实际上违背化学反应的原理,或根本就不能反应,或实验条件十分苛刻超出中学内容的范畴,使阅卷工作带来了不少麻烦。再加上区分度不大,造成只有两种结果,满分和零分,对部分考生来说,不很公平。

答题情况及分析

从全省考生作答分析,我省考生总体情况是:基础欠扎实,创新思维能力和发散思维能力不够强。

1.基础欠扎实: 主要表现有,①本题三个反应方程式完全可由中学化学教材中常见化学反应组合而成(如 H2S+Cl2=2HCl+S↓、 2F2+2H2O=4HF+O2、 2Mg+CO2=2MgO+C、 2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑……等等),但考生中能答出常见反应组合的不足10℅。②化学方程式书写错误较普遍,如氟气写成F,氟化氢写成FH,Mg写成mg,AlCl3写成Al(Cl)3、CO2写成CO2…等等,说明考生对化学反应方程式书写的基本功不扎实、不规范。③胡编乱造、缺乏化学理论依据和实验验证的化学式较多,如PCl4、PO3、MgC、 Si(SO4)2、P2(SO4)3、NaO2…等等,说明考生对常见化合物的相关知识和化合价知识掌握还存在不足。④化学反应方程式中经常出现原子序数大于19的元素,如Fe、Zn、Cu、Br2、I2、Ca、…等,说明考生不是审题不细心,就是对原子序数小于20的元素不熟悉。⑤书写化学反应方程式不配平,在全省的考生中反应物、生成物能正确书写但反应方程式不配平的约占10℅,说明考生对化学反应方程式书写步骤不熟练,质量守恒定律理解不透彻。

2. 创新思维能力和发散思维能力不够强:

主要表现有二点,①学生能根据氧化还原反应规律及元素周期律有创造性的书写中学化学中没有出现过的正确的化学反应方程式,如2Mg+SiO2=2MgO+Si、4Al+3SiO2=2Ai2O3+3Si、3Al+2NH3=2AlN+3H2、4Na+CO2=2Na2O+C、SiO2+2H2=Si+2H2O、Si+4NaOH=Na4SiO4+2H2…等等。②胡乱编造一些根本无道理的化学反应方程式,如:

O2+2NH3=2NO+3H2、 S+2HCl=H2S+Cl2、 S+2HCl=SCl2+H2↑ 2P+3H2SO4=P2(SO4)3+3H2↑、Mg+SiC=Si+MgC、 4Al+3Si(OH)4=4Al(OH)3+3Si等等。

27题

27题 阅卷总量 245258 抽样 187955 平均分 7.85 难度 0.52

分数 0 5 10 15

试卷数 31093 56293 59962 40607

百分比 17% 30% 32% 22%

此题分数只有0、5、10和15四个分数,分布较均匀,整体得分呈正态分布,有较好的区分度,能体现一定程度的选拔功能。但对于某一个化学方程式的书写,只有0分和5分(得分区间较大),没有区分度,这种设计值得商榷。

28题

试题分析与评价

此题为实验题,主要考查化学实验基本原理和基本操作,其中基本原理部分占三个小题共11分,基本操作占一个小题共4分。试题源于教材(包括初中教材)又不拘于教材,以证明过氧化钠可作供氧剂。把二氧化碳气体的制取、二氧化碳与过氧化钠反应产生氧气、气体的除杂、氧气的收集(排水法)以及如何检验氧气等知识有机地串联起来,符合考纲对学生理解化学实验原理、掌握化学实验的基本操作、提高化学实验能力考查的要求。试题考查的内容都是学生十分熟悉的常见知识和技能,题型也是普遍熟悉的,极具亲和力,易于下手。虽然试题看上去很平淡,但在设计上还是下了些功夫。提供的实验装置图很熟悉,但对各装置中所盛试剂则需要学生判断选择,而判断的关键“题眼”之一并不直接出现在题干中,而是出现在第(2)问中,这就要求学生必须具备全面分析试题并及时对思维进行迁移的能力,这使试题的选拔功能凸显出来。

答题情况及分析

第(1)问考查CO2气体制取的原理,虽然没有说明为实验室制取,但一般应选:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑(也可用稀硝酸)。失分情况:①由于没有考虑第(2)问中饱和NaHCO3溶液的作用而选择H2SO4(初中化学也强调了用CaCO3时不能用H2SO4)。②化学反应方程式未配平,如:CaCO3+HCl=CaCl2+H2O+CO2↑.③化学反应方程式书写不规范或漏写物质,如:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+O2;↑CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑。④相关化学反应方程式错误,如:CaCO3+2HCl=CACl2+H2↑+CO2↑等等。

笫(2)问分别考查CO2混有HCl怎样除去(亦饱和NaHCO3溶液在实验中的作用)、主体实验中CO2与Na2O2产生O2、O2中混有CO2怎样除去等实验原理。失分情况:主要为学生对C、D装置的理解出现错误而导致2、3、4、5空出错,如:把C装置理解为干燥CO2气体,那么O2的产生必然就只能在D中,出错率相当高。从形式上看似乎不需要水参与反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+ O2,其实反应过程为:Na2O2+H2O+CO2=Na2CO3+H2O2 ,2H2O2==2H2O+O2。这个错误反映了学生对反应原理的不理解。其次,学生对试剂的使用存在不熟悉之处,如:除CO2气体必须选择强碱溶液,Na2O2根本不存在溶液等。

笫(3)问只考查了CO2与过氧化钠的反应方程式。失分情况:①化学式错误,如:过氧化钠写成NaO2;碳酸钠写成NaCO3等等。②化学反应方程式计量数错误,如:4Na2O2+4CO2=4Na2CO3+2O2;Na2O2+CO2=Na2CO3+O2.③配平错误,如:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+3O2等等。

笫(4)问考查用排水法收集氧气时,如何检验所收集的气体为氧气的实验操作。失分情况:①把集满氧气的试管从水槽中取出时没有在水中堵住试管口。②没有用带有余烬的木条检验。③只有氧气的检验操作,而没有取出氧气的操作。④只有取出氧气的操作,而没有氧气的检验的操作。⑤语言文字表达不准确或有矛盾,如:用手扶住试管口;熄灭的火柴插入试管中,火柴复燃;带余烬的火柴插入试管中,集气瓶(试管)中的火柴点燃等等。另外,错别字太多,化学专用名词出现错别字也比较多,这些都是不应该的。⑥上述实验操作出现众多错误的主要因素还是各中学对化学实验的操作练习不够,许多学校根本不开展学生实验,就连演示实验也不能全部进行,希能引起各方面的高度重视。

28题

28题 阅卷总量 245258 统计数量 118944 平均分 9.43 难度 0.63

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

试卷数 6307 289 1999 4058 1435 4714 4260 6034 7974 19096 8497 21752 6942 11263 3008 11316

百分比 5% 0% 2% 3% 1% 4% 4% 5% 7% 16% 7% 18% 6% 9% 3% 10%

28题的得分分布非常均匀,区分度相当好,说明本题问题梯度设置合理,是四个题中设计得较好的题目,较好地体现了选拔的功能。

29题

试题分析与评价:

29大题是一道化学学科内综合性较强的试题,它将有机化学基础知识、化学实验的基本原理和技能、化学计算有机结合起来。不仅考查了有机化学主干知识的掌握,而且还特别注重能力考查。此题将化学与生活结合起来,考查萨罗这样一种消毒剂,要求根据分子式和分子模型写出结构简式,并经过将萨罗水解、分离和提纯后的产物,引伸出一系列的有机化学的基本类型的反应。考查了水杨酸的同分异构现象,考查了几种有机弱酸的相对强弱及其定性的判别方法、考查了水杨酸在一定条件下发生的银镜反应和加成反应,考查了酯化反应,最后还考查了根据化学反应方程式进行计算的能力,具有较强的综合性。能考查学生综合解题的能力、分析问题和解决问题的能力、知识迁移的能力、化学计算的能力等。具有较好的区分度,并能体现一定的选拔功能。

答题情况及分析

第一小题

要求学生根据模型写出结构简式

考生主要有以下几种错误:

1.苯环错误:

2. 位置错误:

2. 酯官能团错误:.

第二小题

要求学生设计实验说明水杨酸、碳酸、苯酚酸性之强弱。(用化学方程式表示)

主要错误如下:

1.

2.

3

4

第三小题

属限定条件下同分异构体的判断,要求学生能将羧基改写成醛基和羟基,然后连在苯环上,写出符合条件的同分异构体数目。

考生出现的错误数字很多。如:1、3、4、5、6、8和12等。还有数字书写不规范。

第四小题

是在第三问的基础上完成两个有机反应方程式,主要错误如下:

1.官能团位置错误

2.羟基书写错误

3.苯环加氢

4 .少写生成物水,多写氢,少写氢原子等。

5.反应类型错。如:氧化-还原反应、加氢反应和消去反应等。

第五小题

属化学基本计算,首先要求考生写出水杨酸和苯酚完全燃烧的化学方程式,然后列出X的计算式,考生出现的错误如下:

1.方程式不配平,或扩大整数倍。

2.单位不一致,物质的量与质量、气体体积没有换算。如:7x+6(n-x)=C

3x+3(n-x)=b

等错误式子。

3.没有抓住实质,列出了许多无用的式子。

4.没有理解题意。试图求出x的具体结果。如:x=0.0446c-6n

=0.0446c-0.0383a.

29题

29题 阅卷总量 245258 统计数量 81232 平均分 10.29 难度 0.49

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

试卷数 6667 3197 3395 4785 4899 2468 3725 2582 3294 2169 3089

百分比 8% 4% 4℅ 6% 6% 3% 5% 3% 4% 3% 4%

分数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

试卷数 2811 3152 3358 3002 4862 2880 5789 2176 6550 831 5551

百分比 3% 4% 4% 4% 6% 4% 7% `3% 8% 1% 7%

29题的得分分布也非常均匀,区分度相当好,说明本题问题梯度设置合理,是四个题中设计得较好的题目,较好地体现了选拔的功能。

3.4 生物答卷分析

30题:

试题分析与评价:

该题为实验题,其出题意图是考查考生的实验能力、对实验结果的分析能力、语言组织能力、全面分析问题的能力以及对植物生理学知识的掌握程度等。从能力和知识点考查结合的角度来讲,这道题的立意是比较好的,既考查了中学教材的主干知识——光合作用与呼吸作用,也考查了中学生物教学的一个主要能力目标——实验能力。但该题难度偏大,题干表述也不很清楚,实验目的表述不明确,试题设置没有梯度,不能充分考查学生的能力。要做好这道题,首先要理解实验的目的,即要验证植物叶片光合作用和呼吸作用过程中的气体代谢,然后要仔细了解提供的实验材料与用具中每一种材料及用具的作用,包括括号中的特殊说明(这很重要,这其实是给我们给定了一个考虑的范围和方向),例如材料与用具中提供了暗培养箱和日光灯,我们马上明白这是用来进行无光和有光处理而控制植物能不能进行光合作用的。再有是理解已有的两个步骤,也就是实验的前期处理,我们接下来的设计就只能在这个基础上进行,那么就给我们指明了实验设计的思路,并给了我们很好的提示,从这个意义上来讲,这道题并不是很难。

答题情况及分析:

从评卷的情况来看,此题得分偏低,抽样平均分只有6.64分,得满分的极少,零分卷比例相对较高(统计数据见下表),原因主要是①学生没有充分理解题目的信息,没有仔细审题,如很多学生没有仔细体会已有的两个步骤,而是另外再取叶片甚至是烟草幼苗置于暗培养箱和日光灯下;又如题目要求分析结果,但相当多的学生只描述了结果,却没有分析,还有题干交待了忽略无氧呼吸,但还有很多同学依然考虑了暗培养箱中无氧呼吸的问题等;②实验思路不清晰,如很多学生先将叶片置于暗培养箱中培养,然后再置于日光灯下培养,或者将一组置于暗培养箱中培养,另一组置于日光灯下培养,还有往已处理过的试管中通入氧气或二氧化碳的等等;③问题回答得不全面,语言描述不清楚,部分学生的语言组织能力较差。有同学回答问题时,文字叙述较多但比较泛泛而谈,不着边际,没有给出具体的知识点,还有不少学生思路清晰,结果分析正确,实验组也编了号,但却没有交待哪组是蒸馏水,哪组是NaHCO3溶液而无法得分;④分析不全面,如结果分析时,都只想到了实验组而没有想到对照组蒸馏水的结果分析,这一点是该题失分的一个主要原因。

30题

30题 已阅总量 137110 抽卷总数 34868份 平均分 6.64分

分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

试卷数 2531 1578 1055 1572 2136 5703 6160 1331 1586 1161 3307 1432

百分比 7% 5% 3% 5% 6% 16% 18% 4% 5% 3% 9% 4%

分数 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

试卷数 1965 1398 1354 150 209 73 84 47 36 22 3

百分比 6% 4% 4% 4% 1% 0 0 0 0 0 0

曲线分布如图:

31题:

试题分析与评价:

该题是遗传学的综合分析题,与去年高考理综全国卷Ⅰ的第31题命题思路和能力考查目标很相似。出题意图是考查考生对遗传学知识点的掌握程度,以及考查考生的问题分析能力和逻辑推理能力。该题在设计上注意了难度梯度,层层递进,学生入手容易深入难,既保证了对基本知识点掌握程度的测试,又有利于在一定程度上选拔能力突出的学生,是一道成功的题。其中第1、2、3问的四个填空,是比较基础的,考生一般没什么问题。但是第4问,试题的考查层次一下子就提高了许多,对学生的能力要求比较高。要做好这一问,首先学生要仔细理解题目的条件,如“两个杂交组合”、“一代杂交实验”、“选用多对果蝇”、“性状表现”等,然后要理解题目的设问实际上包含了两个问题,即性状显隐性的推断和遗传类型的推断,相当于实验设计中的两个变量实验的设计,按照遗传学的基本原理,马上就可以想到两个变量就应有四个组合方式,于是答题思路就已经出来了,最后再组织语言表述出来就可以了。

答题情况及分析:

从评卷的情况来看,得分在2——6分左右的占多数,不少同学的得分能达到16-18分,但满分极少,零分卷较多,但空白卷很少(具体统计数据见下表)。

从答题情况来看,常见的错误如下:

①部分学生的遗传学基本概念,原理和遗传定律掌握不好。如有的同学把第2问的“正交和反交”写成了“正反杂交”或者是“正交或反交”等;还有第3问基因型种类数搞错;第4问根本无从下手,无法运用遗传学原理和定律解决实际问题等。②全面分析问题的能力不足。这是最突出的问题,很多同学并没有考虑到有四种情况需要讨论,往往只考虑了其中两种。③组织语言的能力差,语言表达能力有所欠缺。有的同学思路是清晰的,但表达很零乱,词不达意,表述不全面甚至前后矛盾等而造成失分。如有的同学将四种情况揉合成两种情况来表述等。④部分学生的审题能力较差,粗心大意。如只写杂交组合但没有预期结果,也有些给出多种组合但没有正确的;明明要求学生用性状来表达但很多同学却用的是遗传图解或基因型来表达等。

31题

31题 已阅总量 149465 抽卷总数 38444份 平均分 7.71分

得分数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

试卷数 2541 476 4483 1188 3832 1373 4071 1663 3524 1409 3043

百分比 7% 1% 12% 3% 10% 4% 11% 4% 9% 4% 8%

得分数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

试卷数 913 3023 535 2496 220 2067 42 1352 8 185

百分比 2% 8% 1% 6% 1% 5% 0 4% 0 1%

曲线分布图如下:

4.高考试题对中学教与学的启示

4.1高考物理试题对中学物理教学的启示

(1)物理教学中,一定要把教学的重点放在基本概念、基本规律和基本技能上。纵观今年高考的物理试题,考查内容都是中学物理教学大纲、考试大纲要求掌握的基本内容。基本知识扎实、基本技能好的考生对基本题能很好解答,对难题能把握住题目要考什么,能仔细分析物理过程与物理情景,并正确运用相应规律解题。不要一味地去扣难题怪题,那种一年上完内容,二年做题应考是不可取的。总复习中,努力构建完整的知识结构体系,提高物理素质,才能在高考中取得好成绩。

(2)注重物理知识在生产、生活实际中的应用,注重物理基本规律与物理前沿知识的联系,培养学生发现问题,提出问题,分析问题,解决问题的能力。今年试题测电表内阻、测云层高度、测煤块痕迹、小球在平行板电容器中跳跃均是一些实际问题,只会死记硬背一些物理概念和规律,没领会实质,没把知识学懂学活是不能考好的。

(3)要加强实验能力的培养,今年电学实验题难度降低但仍有27%的零分,主要是实验思想未具备,实验原理未掌握。电表的选取,电路的设计,数据的处理,结果的表达都是由学生实验能力决定的。中学物理教学大纲要求的分组实验一定要做,没有经过实验训练的学生是不会考好的。

(4)在解题训练时,一定要注意解题规范。这包括①物理量符号一定要用题目中给定的。②解题先列方程,解得文字解,再代入数据得到最后结果。③电路图元件的表示、仪器的连接、符号的运用等都要规范,否则分扣完了,自己还认为正确。④数学表达式规范、有效数字处理好,这是一些小问题,平时训练不注意,考场上丢分很多,一定要养成好习惯。

4.2高考化学试题对中学化学教学的启示

4.2.1 对化学教学启示

1)树立新的教学理念,改变教学观念,坚持化学教学改革。今年高考化学试题与去年化学试题有明显的指向是要引导教学向新课程理念和新的教学观念上转。在教学中要充分发挥学生的主观能动作用,让学生主动构建知识。改变传统的“灌输式”、“题海式”教学方法,改变化学基础知识的教学中不注重学生知识的构建,而靠大量的习题来理解知识。加强基础知识和基本技能的教学,引导学生主动构建知识,培养学生进行科学探究的基本技能是中学化学教法改革的主要方向。

2)在教学中紧扣教材,扎扎实实上好新课,并能根据教材自编试题,改变“新课快点赶,复习加油干,试题拿来做”的题海战术。近几年高考中学生在基础知识方面失误严重的现象都说明这种教法无法真正培养学生能力,学生能力的培养成了“空中楼阁”,这些已经是老话题了,但中学教学中并没有吸取这些经验和教训,还是沿用旧的教学习惯,严重地阻碍了学生能力的发展。

3)准确理解学生能力培养。中学化学教学中,对学生能力的理解有一种错误的习惯,即认为通过解题,就可培养学生能力;学生考试分数高就是培养了学生的能力。真正的学生能力的培养并不完全是通过解答题目就行的,也并不是考试分数高就是学生能力强。每年的高考中,一些十分基础、并没有什么难度的题目学生做不好,或是连分子式都写不好的学生不在少数,恰恰表现出学生学习能力较差。其实,任何考试都会体现考查学生能力,也可以了解学校的教学及管理的一些问题,但问题是老问题年年存在,教育对学生能力培养途径单一,没有起到应有的作用,不管教学硬件如何改变,学生能力水平年年是在原地踏步,或是在走下坡路。因为能力的构成是多方面多因素的,学生能力培养应该通过多种途径和方式进行,单一的解题方式并不能培养学生全面的能力,教师改变教学观念和教学方法,真正从“帮助学生学习”的角度设计教学过程多形式、多模式教学,多方面培养学生能力。

4)重视实验教学,重视实验中学生基础探究能力的培养。实验始终是化学学科的主要内容,也是历年高考必考之内容,今年的化学试题更是对实验情有独钟,说明实验在化学学科中的重在地位。其实今年的考题不难也不偏,但学生得分却不理想,这也是历年遗传的老问题。中学教学中忽视化学实验的教学,学生在高考中吃亏不小。但年年吃亏的还是学生,学校只是与其他学校横向比较学生分数,不管学生是否有较强的能力。

5)注重化学研究方法在教学中的渗透,注重培养学生学习掌握一定的学习策略。2004、2005和2006年高考理科综合测试中都体现了科学研究方法的运用,2004年是考查过氧乙酸分析中的一些方法问题,2005年理科综合测试也在28题中考查学生科学研究方法的应用(确定所有二氧化碳被U形管中碱石灰所吸收),而2006年27题中三个置换反应考查的知识点较多,综合性强,能发挥学生的发散思维想象能力。因此,中学化学教学中要改变教学观念,不能只教学生化学知识,而要以知识为载体,让学生掌握基本的研究方法,提高学生科学探究能力。

4.2.2高考化学题对学生化学学习的启示

1)化学学习应注重基础知识和基本技能的掌握及其运用,注重教材内容的准确理解,注重基本化学技能的掌握,不应一味去做高难度题目。多年来,高考考生在基础知识和基本技能的考试内容中失分现象严重,说明学生对化学的基础知识掌握较差。

2)要形成正确的学习方法。注意教材内容的理解和掌握,学习时要动脑多动手,要注重理解化学的基本理论和基本概念,而不能只是记忆性地学习化学知识,靠大量的习题练习和死记硬背。注意阶段性的总结归纳,定时整理知识。注重知识学习的准确性和语言表达的准确性。

3)要注重基本科学研究方法的学习。随着课程改革的发展,基础的科学研究方法掌握愈来愈受重视,今年的考题也是去年考试方向的继续,都注重考查学生基本的科学研究方法,其实在学习中就是一些探究能力,以后的高考中,探究能力的考查将是一个主要的考查内容。学习过程中要学会提出问题,学会思维,勤于思维,对课堂学习的知识应多想为什么是这样的?这些知识在新的情景下如何运用等。

4)要养成科学的态度。科学态度一是指遵循事物发展的规律,实事求是。大部分的化学反应是在一定条件下进行的,特别是有机物的反应,条件不同其产物可能就不同,所以在学习中一定注意掌握化学反应的条件。历年的高考中,学生在写化学方程式时不写条件,或不知道需要什么条件,因而失去整题的分数。其二,在解答题目的过程中需时刻注意题目的条件,不能顾头不顾尾,做到一个题的后部分时,不注意题干的条件,凭自己记忆的知识解答问题。

5)养成良好的学习习惯。此处的良好学习习惯主要是指以下方面:一是书写规范:化学学科有一套严格而方便的语言符号系统,其表达的形式简单明了,但是有严格的规范,在用化学语言符号进行表述时,必须严格遵循这些规范,同时,化学学科有一套完整的专业词语,这些词语在化学科学中有规定的涵义,是不能写错的,如“酯化反应”就不能写成“脂化反应”,历年的高考中都有不少考生因化学符号和化学方程式写法不规范而失分。养成良好的学习习惯的另一个方面是指书写要整洁美观,其实这也是个人素质的具体体现,体现一个人对人对事的态度,而从科学的态度来说,写字太马虎,影响阅卷,更影响别人对自己的印象。在阅卷过程中,有些试卷写得马虎,无法识别,可能影响到试卷的成绩。因此,养成良好的学习习惯是十分重要的。

4.3今年高考生物试题对中学生物教学的启示

(1)从今年的试题来看,在中学教学过程中,应该加强对生物学基础知识和知识点的教学,回归教材,回归课本,注重基础,发展能力。

(2)从答题情况可以看出,在中学教学过程中,应该注重学生的语言组织能力和逻辑思维能力的培养和提高。对于30题和31题来说,尽管有相当一部分学生对基本的知识点掌握较好,但由于语言组织得比较混乱,逻辑思维能力较差,造成遗漏知识点而失分的现象比较普遍。

(3)要重视实验与探究能力的培养。教材基础实验的教学要到位,特别是教材基础实验的高三复习一方面要求理解所学实验、实习的内容,包括实验目的、原理、方法和操作步骤,掌握相关的操作技能,另一方面要能将这些实验、实习涉及的方法和技能进行综合的运用。还要注重挖掘教材潜在的实验与探究因素。生物学的知识是在观察、实验的基础上得出或通过实验得到实证的,教学时要多从实验角度想一想,这一结论是怎么得出的?我们有没有办法进行验证与探究?以加强实验的基本思想、方法以及实验题的解题技能、技巧的形成训练。

(4)在高三的复习教学中,要把构建完整知识体系的思想贯穿于整个复习过程中。多层次多角度的理解把握基础知识要点,构建知识体系,是贯穿整个复习中的主线。对知识体系的构建要通过师生共同努力,做到网络化、立体开放化和学生自身化。教师以每节考点知识为起点或平台,联系穿插相关章节内容,使知识结构合理化,让学生在消化记忆中构建知识框架,这种通过教师的引导,由个人融会各章节内容而完成的知识网络,便于迅速准确提取信息、处理信息,科学的解决问题。

(执笔:黄生训 熊士荣 张郃)

t/s

v/m.s-1

v0

t2

t1

0

B

c

A

PAGE

5

同课章节目录