牢固掌握规律条件,细致分析物理过程[下学期]

文档属性

| 名称 | 牢固掌握规律条件,细致分析物理过程[下学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 256.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2006-05-27 07:45:00 | ||

图片预览

文档简介

牢固掌握规律条件,细致分析物理过程

解答“动量守恒、能量转化”问题之浅见

《高考》(理化生)发表

考点聚焦

“动量、机械能”在《考试大纲》中有8个知识考点,其中有7个知识点属于Ⅱ级要求,它不仅是高中物理力学部分的核心,也是历年高考命题的重点、热点和焦点,同时还是广大考生普遍感到棘手的难点之一. 本知识块涉及到的物理规律有两个定理:动量定理和动能定理;两大定律:动量守恒定律和机械能守恒定律 . 从规律建立的过程来看,前者是用分析方法得到的,即在已有的概念和定律基础上,运用数学工具推导出来的物理规律;后者是用综合方法得到的,即在大量实验事实和具体数据的基础上,通过归纳、总结,概括出的物理规律,因而在运用上述物理规律时,不仅要严格掌握规律的适用条件,而且还必须运用数学工具,本知识块所涉及的考题综合性更强,灵活性更大,能力要求更高 .

动量守恒与能量守恒贯穿于整个高中物理学习的始终,是联系各部分知识的主线.它不仅为解决力学问题开辟了两条新的重要途径—动量和能量的观点,同时也为我们分析问题和解决问题提供了重要依据, 它不仅适用于宏观物体的低速运动,也适用于微观现象和高速运动,应用十分广泛.守恒思想是物理学中极为重要的思想方法,是物理学研究的极高境界,是开启物理学大门的金钥匙,同样也是对考生进行方法教育和能力培养的重要方面.因此,两个守恒可谓高考物理的精华所在,重中之重,并且时常作为压轴题出现在物理试卷中.下面我们从几个不同的角度谈谈动量守恒定律和能量转化与守恒定律的应用.

本文以近年来的高考试题为例,通过思路点拨、分析解答、注意要点,来认识、理解、掌握动量守恒定律和能量转化与守恒定律在解决物理问题中的重要作用。

一、水平方向的动量、能量问题

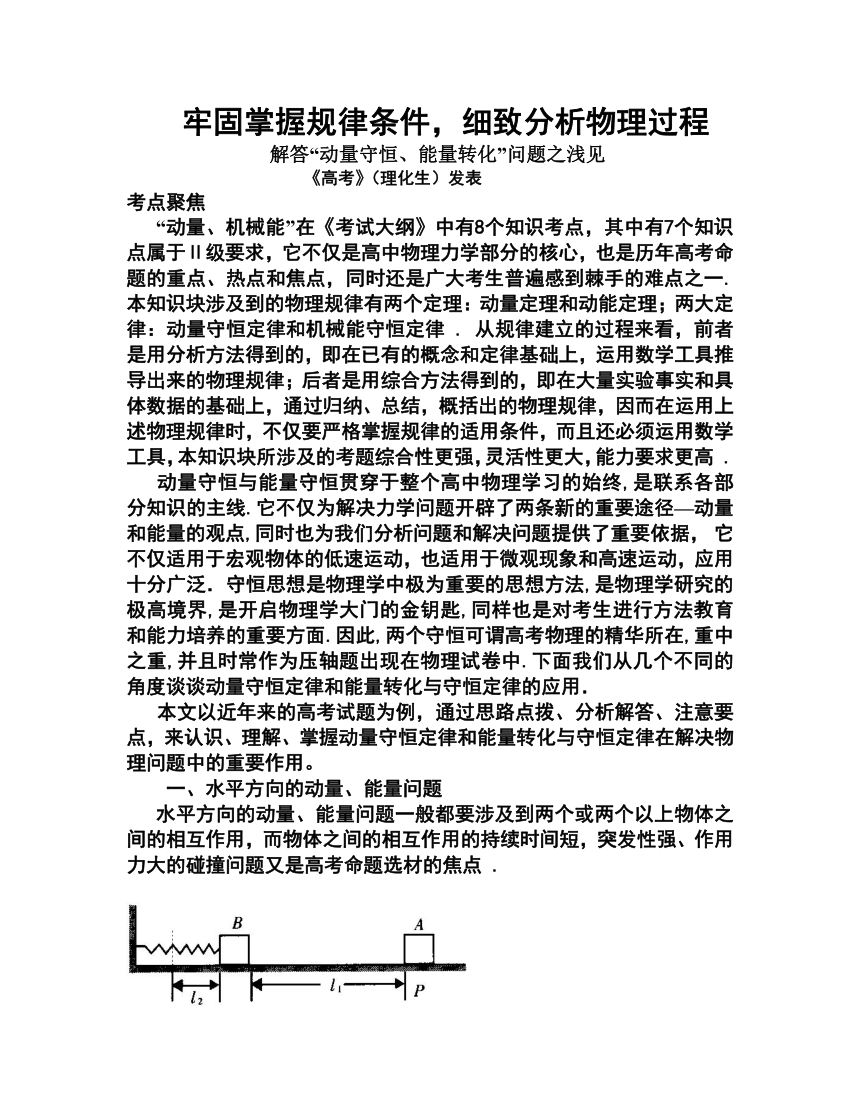

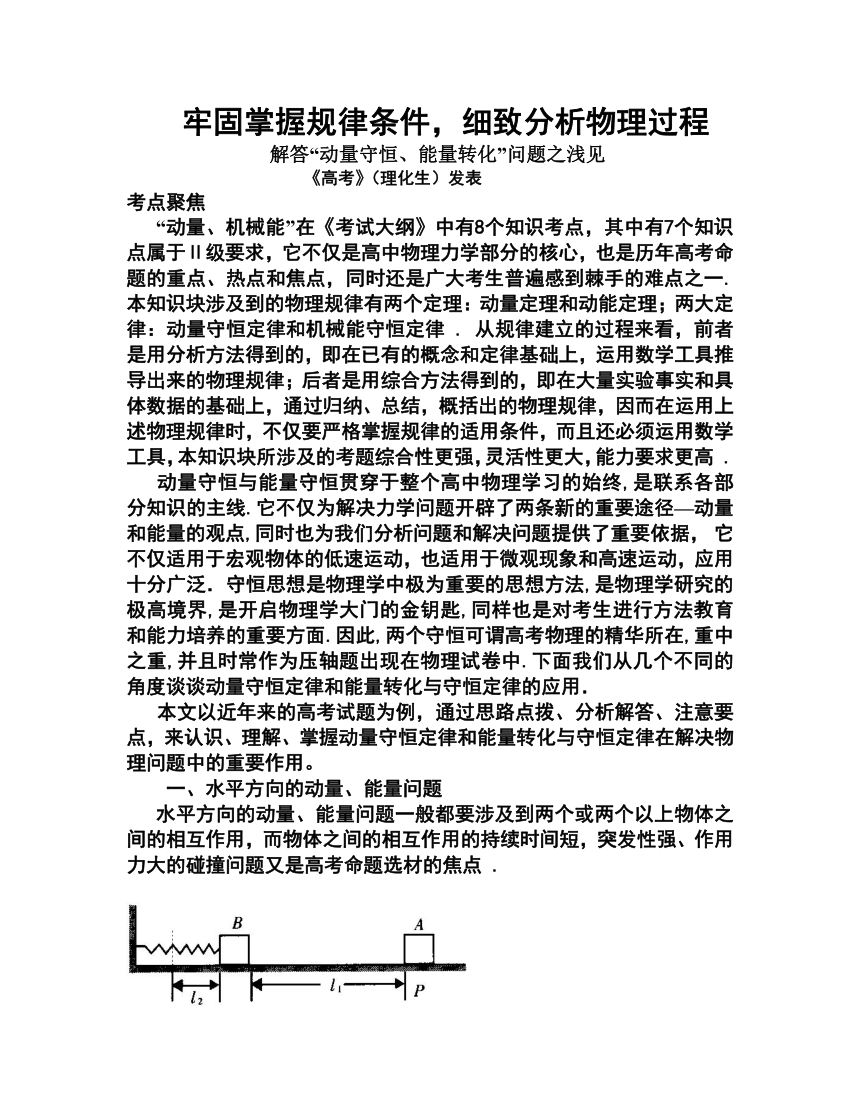

水平方向的动量、能量问题一般都要涉及到两个或两个以上物体之间的相互作用,而物体之间的相互作用的持续时间短,突发性强、作用力大的碰撞问题又是高考命题选材的焦点 .

【例1】 (2004年广东、广西物理卷) 图1中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态 .另一质量与B相同的滑块A,从导轨上的P点以某一初速度向B滑行,当A滑过距离时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后A、B紧贴在一起运动,但互不粘连 .已知最后A恰好返回到出发点P并停止 .滑块A和B与导轨的滑动摩擦因数都为,运动过程中弹簧最大形变量为,重力加速度为.求A从P出发时的初速度 .

【思路点拨】 本题是一道运动形式多变,过程比较复杂的机械运动问题,首先应仔细审题,弄清题目中涉及到研究对象有哪些?其次是分析研究对象的运动过程和运动形式;最后才能根据运动形式和过程选择解题方法和所用到的规律 .

研究对象:滑块A、B、弹簧

运动过程:(1)滑块A在滑动摩擦力的作用下作匀减速运动,运动的位移为;(2)滑块A与B发生完全非弹性碰撞,随后A、B一起向左先做变减速运动,当弹簧压缩至最短时,A、B一起向右做变加速运动;(3)当弹簧恢复到原长时,A、B开始分离,分离后,滑块A在滑动摩擦力的作用下做匀减速运动,运动后停在原出发点P,B在弹簧的弹力作用下做阻尼振动 .

【解析】 令滑块A、B的质量皆为m,滑块A从P点出发的初速度为v0,减速运动位移达l1时,速度为v1(碰前),由动能定理,得:

…………①

A与B发生碰撞,由于碰撞时间极短,A、B发生相互作用的内力远大于外力,碰撞前后满足动量守恒,设A、B碰后的共同速度为,有…………………②

碰撞后,滑块A、B先一起向左运动,当弹簧被压缩时,接着一起被弹回,向右做变减速运动;当弹簧恢复到原长时,A、B发生分离前的瞬时共同速度为,由动能定量,有:

………………③

当A、B分离后,滑块B在弹力和滑动摩擦力作用下做阻尼运动,滑块A在滑动摩擦力作用下,向右做匀减速运动到P点停止,由动能定理,得……………④

联立①②③④式,解得:

【注意要点】 本题考查考生的分析综合能力,考查范围在考试大纲中的“动量和机械能”部分 .从分析和解答可以看出,在所列4个方程式中,有3次用到动能定理(即功能关系),1次用到动量守恒定律,是典型的动量和能量问题 .只要仔细审题,认真分析运动过程,准确地把复杂问题分解成若干个简单过程,并根据简单过程,正确运用规律和方法,求解并不十分困难 .把复杂问题分解成若干个简单问题也是一种能力要求 .

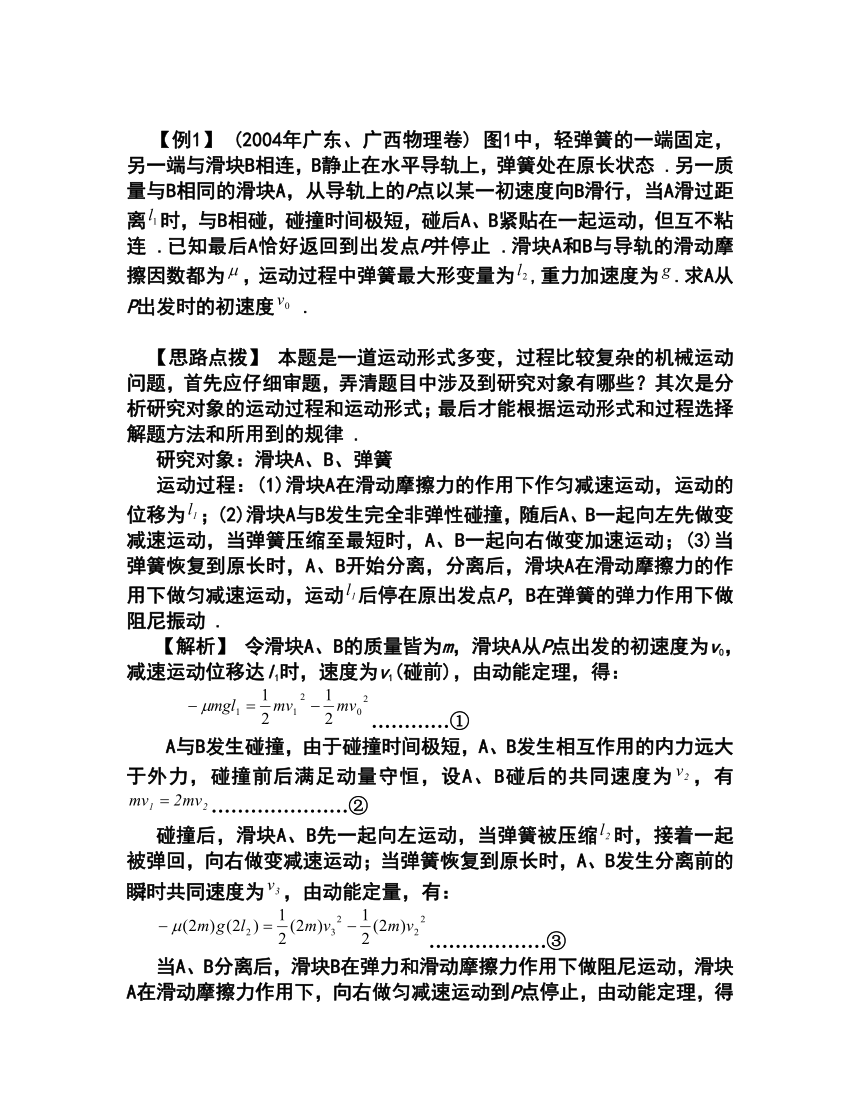

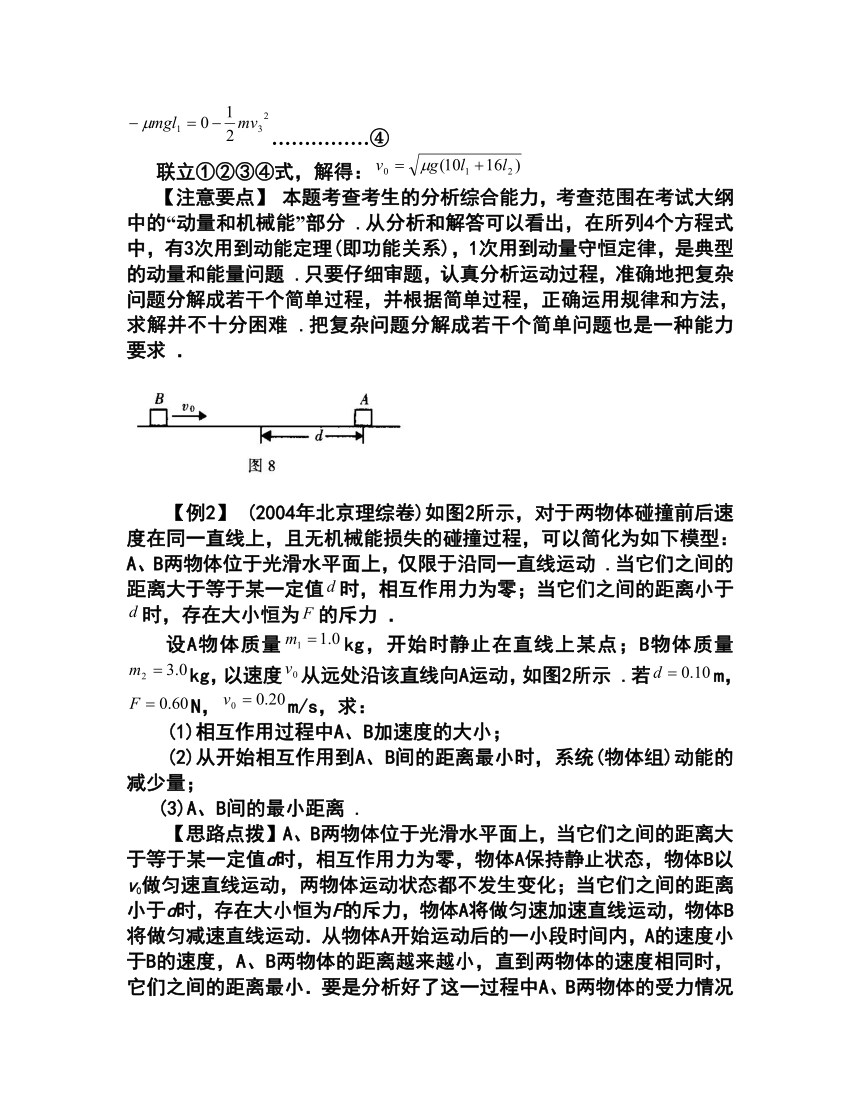

【例2】 (2004年北京理综卷)如图2所示,对于两物体碰撞前后速度在同一直线上,且无机械能损失的碰撞过程,可以简化为如下模型:A、B两物体位于光滑水平面上,仅限于沿同一直线运动 .当它们之间的距离大于等于某一定值时,相互作用力为零;当它们之间的距离小于时,存在大小恒为的斥力 .

设A物体质量kg,开始时静止在直线上某点;B物体质量kg,以速度从远处沿该直线向A运动,如图2所示 .若m,N,m/s,求:

(1)相互作用过程中A、B加速度的大小;

(2)从开始相互作用到A、B间的距离最小时,系统(物体组)动能的减少量;

(3)A、B间的最小距离 .

【思路点拨】A、B两物体位于光滑水平面上,当它们之间的距离大于等于某一定值d时,相互作用力为零,物体A保持静止状态,物体B以v0做匀速直线运动,两物体运动状态都不发生变化;当它们之间的距离小于d时,存在大小恒为F的斥力,物体A将做匀速加速直线运动,物体B将做匀减速直线运动.从物体A开始运动后的一小段时间内,A的速度小于B的速度,A、B两物体的距离越来越小,直到两物体的速度相同时,它们之间的距离最小.要是分析好了这一过程中A、B两物体的受力情况和运动情况,就不难应用动力学规律求解有关的物理问题.

【解析】(1)根据牛顿第二定律,

对物体A,其加速度为 a1==0.60m/s2

对物体B,其加速度为 a2==0.20m/s2

(2)A、B速度相同时,两者距离最近,由动量守恒定律

m 2v0=(m1+m2)v

v==0.15m/s

系统(物体组)动能的减少量ΔEk为

ΔEk==0.015J

(3)据匀变速直线运动规律

v1=a1t v2=v0-a2t

当v 1 =v 2时解得A、B两物体之间距离最近所用时间t=0.25s

S 1= a1t2 S2=v0t-a2t2

Δs=s 1+d-s2

将t=0.25s代入,解得A、B两者的最小距离为 Δs=0.075m

【注意要点】这是一道典型的两个物体相互作用的力学综合题.试题通过对牛顿运动定律、动量守恒定律和能量守恒定律的应用,考查了考生的理解能力、推理能力和分析综合能力.

当A、B两物体之间的距离小于d时,存在大小恒为F的斥力。A、B两物体所受的合外力大小都是F,根据牛顿第二定律考生不难求出A、B两物体的加速度a1、a2的大小.但考生要求出第二问和第三问时,就必须分析好物体的运动情况.

由此题可见,解决动力学问题的关键在于分析好物体受什么力 、做什么运动,然后选择适当的物理规律解决问题,这是解决动力学问题的基本思路.

【例3】 如图3所示,质量M=1kg的平板小车左端放着m=2kg的铁块,它与车之间的动摩擦因数=0.5.开始时车与铁块同以v0=6m/s的速度向右在光滑水平地面上前进,并使车与墙发生正碰.设碰撞时间极短,碰撞时无机械能损失,且车身足够长,欲使铁块始终不能与墙相碰.求:

(1) 铁块在小车上滑行的总路程;

(2)小车与墙第一次相碰后所走的总路程(g=10m/s2).

【思路点拨】 小车与墙壁碰撞并弹回的过程中,由于铁块与小车之间的相互作用力并不是冲力,铁块的运动状态并未发生显著变化,故铁块仍向右运动.这样小车受到向右的摩擦力作用而向左做匀减速运动,铁块向右做匀减速运动.二物体初速率相等,而铁块的加速度比小车小,故小车的速度先减小到零,此时铁块仍有向右的速度,因而使小车向右匀加速运动,然后两物体达共同速度.接着经历下一次碰撞.如此反复.由于系统克服摩擦力做功,不断消耗其动能,故最后的共同速度为零即系统将静止.

【解析】

(1) 对系统,由动能定理有

,代入数据,解得铁块在小车上滑行的总路程 s=5.4m.

小车每次与墙壁相碰都要受到墙的冲量,此过程中系统动量并不守恒.但在两次碰撞之间系统动量却是守恒的.设第1次与墙相碰后,在下一次碰撞前的共同速度为v1,…,第n次与墙相碰后,在下一次碰撞前的共同速度为vn.由动量守恒有

.

.

……

. (n=1,2,3,……)

则 代入数据有 .

设小车与墙第1次碰撞后到距墙最远的路程为s1,第(n-1)次碰撞后距墙最远的路程为sn-1,第n次碰撞后距墙最远的路程为sn.

则对小车由动能定理,在s1上有

,得;

同理,得 ,.

则.此即数列的公比q.

由等比数列求和公式,得小车运动的总路程 .

【注意要点】 本题要求车通过的总路程,运用了等比数列求和公式.这是符合高考考试说明考查学生运用数学解决物理问题的能力的.

如果本题中仅给出字母,那么解这类习题首先要进行讨论.例如本题中,若m>M,碰撞后系统总动量向右,小车不断与墙相碰,最后停在墙根处;若M≥m,与墙相碰后系统总动量向左,铁块与小车最终一起向左做匀速直线运动,而系统能量的损失转化为内能,因此可求得二者相对静止时铁块在小车上的位移Δs.

规定向左为正方向并设其共同速度为v.由动量守恒有 .

由能量守恒有 .

联立以上二式,可求得Δs .

【例4】(2005年高考广东物理18题)如图所示,两个完全相同的质量为m的木板A、B置于水平地面上,它们的间距s=2.88m。质量为2m,大小可忽略的物块C置于A板的左端。C与A之间的动摩擦因数为μ1=0.22,A、B与水平地面之间的动摩擦因数为μ2=0.10,最大静摩擦力可以认为等于滑动摩擦力。开始时,三个物体处于静止状态。现给C施加一个水平向右,大小为的恒力F,假定木板A、B碰撞时间极短且碰撞后粘连在一起,要使C最终不脱离木板,每块木板的长度至少应为多少?

【思路点拨】首先要分析C在A上的受力情况,然后判断C相对A的运动情形,C受到拉力F小于AC间最大静摩擦力,因此C相对A静止,A、C在F和地面对A的摩擦力作用下共同加速到与B相碰,该过程对A、C用动能定理,可得A、C与B碰前的共同速度v1,A、B相碰瞬间,A、B动量守恒,可求碰后A、B共同速度v2

A、B碰后,C在A、B上滑行的全过程中,A、B、C系统所受合外力为零,动量守恒,C到B右端时恰好达到共同速度,由A、B、C组成的系统动量守恒,因此可求A、B、C三者共同速度v3.C在AB上滑行全过程用能量守恒,便可求出每块木板的至少长度.

【解析】设AC间的滑动摩擦力为f1, A与地面间的滑动摩擦力大小为f2,则

f1=2μ1mg=0.44mg> ①

f2=3μ2mg =0.3mg< ②

故一开始A与C保持相对静止,在F的作用下向右加速运动.

设A碰撞B前A、C的共同速度为v1,则根据动能定理有:

(F-f2)s=(2m+m)v12 ③

H B碰撞瞬间,相互作用时间极短,内力的冲量远大于外力的冲量,设碰撞后A、B的速度为v2,由动量守恒定律有(因为在A、B碰撞瞬间, c与A的摩擦力产生的冲量与碰撞的撞击力产生的冲量相比可以忽略,故可以认为C的动量在A、B碰撞瞬间没有变化,即可认为C没有参与碰撞.)

mv1=(m+m)v2 ④

碰撞结束后,设三个物体达到共同速度为v3,在其三者相互作用过程中,设木板向前移动的位移为s1 ,设A、B与地面间的滑动摩擦力为f3 ,由题意知

f3=μ2(2m+m+m)g=0.4mg ⑤

选A、B、C三者为研究对象,则f3=-F ,即合外力为零,三者构成的系统动量守恒:

2m v1+(m+m)v2=(2m+m+m)v3 ⑥

对A、B系统,由动能定理有:

f1 s1-f3 s1= ⑦

设每块木板的长度至少为l,对C物体,由动能定理有:

F(2l+s1)-f1(2l+s1)= ⑧

由以上各式,代入数值解得:l=0.3m

【注意要点】本题在考查对摩擦力概念理解时既考查了静摩擦力又考查了滑动摩擦力,既考查了恒力作用又考查了变力作用,既考查了动量守恒定律的应用又考查了能量转化与守恒定律的应用,既考查了牛顿运动定律又考查了动能定理;在解题方法上既可以用动量守恒定律和动能定理联合求解,也可以用动量守恒定律与牛顿运动定律联合求解,还可以用动量守恒定律与平均速度联合求解。特别需要指出的是:只有学生能分析出“外力F等于系统受到的摩擦力f3”这个隐含条件,才能利用A、B、C三者组成的系统在碰撞过程中动量守恒来解答问题。这一点对于处于考试状态下的考生而言要求是很高的,只有同时具有思维的严密性和思维的大局观才有意识挖掘隐含条件并利用系统动量守恒.本题还可以利用牛顿运动定律、平均速度、相对运动等知识求解,同学们不妨试试看.

【例5】(2000年全国高考题) 在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”,这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似,两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平轨道上处于静止状态,在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图5所示,C与B发生碰撞并立即结成一个整体D,在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变,然后,A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连,过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失),已知A、B、C三球的质量均为m. 求:

(1)弹簧长度刚被锁定后A球的速度;

(2)在A球离开挡板P之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能.

【思路点拨】这道题可分为五个相互作用过程:I. C与B碰撞结合成整体D. 属短暂作用过程。碰前:C的速度为v0,B静止,碰后:BC具有相同速度v1. II. D与A作用至弹簧长度最短被锁定.属持续作用过程。 作用前:D的速度为v1,A静止,作用后:P和A具有相同速度v2. III. A球与挡板P发生碰撞. 碰前:D和A具有相同速度v2,碰后:A、D静止不动. IV. 解除锁定至弹簧伸长至原长. 作用前:A、D静止,弹簧具有一定弹性势能,作用后:A静止,D具有速度v3,弹簧为原长. V. A离开挡板P至弹簧伸长到最长. 作用前:A静止,D具有速度v3,弹簧为原长,作用后:A、D具有相同速度v4,弹簧具有一定弹性势能.

【解析】(1)设C球与B球粘结成D时,D的速度为v1,由动量守恒:有

mv0=(m+m)v1. 当弹簧压至最短时,D与A的速度相等. 设此速度为v2,由动量守恒:有2mv1=3mv2,由上两式得A的速度v2=v0.

(2)设弹簧长度被锁定后,贮存在弹簧中的势能为Ep,由能量守恒:有.撞击P后,A、D动能均为0. 解除锁定后,当弹簧刚恢复到自然长度时,势能全部转变为D的动能. 设D的速度为v3,则有.以后弹簧伸长,A球离开挡板P并获得速度. 当A、D速度相等时,弹簧伸至最长. 设此时的速度为v4,由动量守恒:

有. 当弹簧伸至最长时,其势能最大,设此势能为Ep/,由能量守恒:有,解以上各式得.

【注意要点】相互作用过程及同一过程初、末状态的确定,是成功应用动量守恒定律的前提,尤其是相互作用过程中涉及到能量的转化与守恒的问题.

二、竖直方向的动量、能量问题

竖直方向上的动量、能量问题往往比水平方向的动量、能量问题要复杂,其一受力复杂,研究对象比在水平面上多出了重力;其二运动形式复杂,研究对象的运动形式总伴随着自由落体运动、竖直上抛运动和变加速运动;其三运用动量定理或动量守恒定律时,必须考虑相互作用前后速度方向问题,即在方程式中正、负符号的确定问题,符号一错,答案便面目全非 .其四解答方法复杂,这类试题往往要用能量和能量守恒的观点统观解题全局,如果乱套运动学的规律和牛顿第二定律公式,就会使求解误入歧途 .

【例6】[2004年全国理综卷(II)]柴油打桩机的重锤由气缸、活塞等若干部件组成,气缸与活塞间有柴油与空气的混合物,在重锤与桩碰撞的过程中,通过压缩使混合物燃烧,产生高温高压气体,从而使桩向下运动,锤向上运动,现把柴油打桩机和打桩过程简化如下:

柴油打桩机重锤的质量为,锤在桩帽以上高度为处[如图6 ]从静止开始沿竖直轨道自由落下,打在质量为(包括桩帽)的钢筋混凝土桩子上. 同时,

柴油燃烧,产生猛烈推力,锤和桩分离,这一过程的时间极短 .随

后,桩在泥土中向下移动一距离 .已知锤反跳后到达最高点时,锤

与已停下的桩帽之间的距离也为h[如图6(b)].已知kg ,

kg,m,m,重力加速度10m/s2.

混合物的质量不计.设桩向下移动的过程中泥土对桩的作用力F是恒

力,求此力的大小 .

【思路点拨】本题的主要研究对象为锤和桩,涉及的物理过程有:

(1)重锤在仅受重力作用的自由落体运动;

(2)锤和桩的非弹性碰撞,由于柴油打桩机的推力作用,使锤和桩的碰撞时间极短,且重力为内力,远小于锤和桩之间的相互作用力,故在竖直方向上满足动量守恒的条件;

(3)锤与桩碰后,锤作竖直上抛运动;

(4)桩在碰后获得动能,在泥土恒定阻力F作用下做匀减速运动 .

【解析】设锤和桩碰前的速度为,由动量定理,,得,…①

碰后,锤作竖直上抛运动,且上升的高度为(h-l).

注意:不少考生错误认为锤上升的高度是h,其实锤与桩碰撞时间极短,可认为锤起跳位置即为碰撞位置,故由图(b)可知,锤上升的高度(h-l),确定这个高度的目的是为求出锤反跳时的起跳速度 .

对锤:由动能定理得:……② 得 ……③

设碰后桩向下的速度为,并选向下为正方向,由动量守恒定律得:

…………………………………………④

桩在碰后,受恒定阻力F作用,且在泥土中下移距离为l,由功能关系得:

…………………………………⑤

解①②③④⑤式得

代入数值,得 N

【注意要点】 本题将力学中的运动学、动力学,动量和能量、功能关系融为一体,考查考生分析和综合能力、题目涉及的过程较多,运动性质随着受力的变化而变化,其实一种运动形式与另一种运动形式界限十分清楚,但分析不仔细,过程不清楚,便会在运用规律上出错.如应用功能关系求解桩所受泥土阻力F时,遗漏了桩自身的重力Mg,主要原因是对动能定理中的合外力做功理解不深刻,掌握不牢固 .锤反跳向上运动上升的高度误记为h,其原因是对锤桩碰撞后,锤立即起跳的位置认识模糊 .本题在求解碰撞前后锤的速度时既可以用动能定理、机械能守恒定律求解,还可以用自由落体运动、竖直上抛运动的运动学公式求解,只要过程分析清楚,规律掌握牢固,解题方法也能融会贯通 .

【例7】(1997年全国高考25题) 质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹簧的下端固定在地上 .平衡时,弹簧的压缩量为x0,如图7所示,一物块从钢板正上方距离为3x0的A处自由落下,打在钢板上并立即与钢板一起向下运动,它们到达最低点后又立即向上运动 .已知物块质量亦为m时,它们恰能回到O点.若物块质量为2m,仍从A处自由落下,则物块与钢板回到O点时还具有向上的速度 .求物块向上运动到达的最高点与O点的距离 .

【思路点拨】试题涉及情景为两大物理过程,第一是质量为m的物块做自由落体运动与钢板碰撞的过程;第二是物块(质量为2m)和钢板发生相互作用的过程,第一过程包含有物块的自由落体,物块与钢板的碰撞,钢板在弹力作用下的振动和物块从O点竖直上抛等4个子过程;第二过程包含自由落体、碰撞,物块和钢板向下的变减速运动,钢板在弹力作用下的振动,物块的竖直上

抛运动等4个子过程 .而物块与钢板和弹簧碰撞使两大过程具有相同的初状态弹簧的弹性势能,因而弹簧的弹性势能EP把两大过程紧紧地联系起来 .

【解析】 设物块与钢板碰撞前瞬间的速度为v0,物块自由下落3x0,由机械能守恒定律,得 ………………①

物块与钢板碰撞,物块打在钢板上立即向下运动,说明碰撞时间极短,满足在竖直方向上动量守恒,并设物块和钢板碰后一起向下的速度为v1 , 有: mv0=(m+m)v1…………②

设物块与钢板刚碰完时弹簧的弹性势能为Ep,从碰后到物块、钢板一起上升到O点时,物块、钢板和弹簧组成的系统机械能守恒,由机械能守恒定律,得:

…………………………③

若物块质量为2m,物块与钢板碰后一起向下运动速度为v2,根据动量守恒定律,有

2mv0=3mv2……………………④

从碰后到物块和钢板回到O点过程中,设弹簧的弹性势能为,物块和钢板上升到O点时的速度为v,由机械能守恒定律,得:

………………⑤

从O点开始,物块和钢板开始分离,物块以速度v作竖直上抛运动,上升的最大高度为,且 ………………………………⑥ 解上述各式得:

【注意要点】 本题是一道多过程的动量和机械能守恒的综合题,突出考查考生对物理过程的分析和动量守恒、机械能守恒两个守恒定律的运用能力 .当年不少考生由于对物理过程分析不到位,对物块和钢板、弹簧之间的相互作用认识不深透,错误选用牛顿运动定律求解,其结果是写得越多,离题越远 .

开始物体做自由落体运动,满足机械能守恒;物体打在钢板上,并立刻与钢板一起向下运动,符合动量守恒,并且两者具有相同速度;压缩弹簧,再回到O点,满足机械能守恒。第二次物体与钢板在O点分离后,物体做竖直上抛运动,也满足机械能守恒。两种情况下,弹簧的初始压缩量都是x0,弹性势能不必具体求出,可列入方程,解方程时可消去。

【例8】(2002年高考广东物理19题)下面是一个物理演示实验,它显示:图8中自由下落的物体A和B经反弹后,B能上升到比初始位置高得多的地方。A是某种材料做成的实心球,质量m1=0.28kg ,在其顶部的凹坑中插着质量m2=0.10kg的木棍B,B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙。将此装置从A下端离地板的高度H=1.25m处由静止释放,实验中,A触地后在极短的时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上。求木棍B上升的高度。重力加速度g=10 m/s2 .

【思路点拨】这又是一道在竖直面上的两体问题,其物理过程分别为⑴A和B的自由落体运动过程,⑵A、B发生碰撞的过程,⑶木棍B竖直上抛运动过程。由自由落体运动可知,球A触地前的瞬间速度大小,从“B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙”和“A触地后在极短的时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上。”这两段文字中可知A、B发生碰撞的开始和终了时刻就在A开始反弹和B脱离球A开始上升,对“B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙”这句话的作用要理解为:其一应理解为A、B之间存在碰撞的可能性,在A反弹后经极短时间与B发生碰撞,碰撞时A、B的速度大小相等,方向相反。

【解析】设 A球触地时下落速度大小为v1 ,由自由落体运动规律,得v1= ① 方向竖直向下.A触地后在极短时间内反弹,反弹速度大小的大小仍为v1 ,反向竖直向上,再经极短时间与自由下落的B发生碰撞。由于B的下端与A顶部凹坑底间只有很小空隙,因此与A发生碰撞时,B的下落速度大小亦为v1 ,方向竖直向下,碰后,A的速度变为零,设与A碰后B竖直向上的速度大小为v2 ,设竖直向上为正方向,对A、B发生碰撞前的瞬间和木棍B脱离球A的这段过程,因碰撞时间极短,木棍B的重力远小于A、B之间的相互作用力,因而满足动量守恒条件,由动量守恒定律得

m1v1-m2v1=m2v2 ②

联立①②式解得

v2= ③

木棍B与球A碰后,B做竖直上抛运动,设B在竖直上抛运动中能达到的最大高度为h,对于木棍B,由机械能守恒定律得

④

将③式代入④式可得

⑤

将m1=0.28kg , m2=0.10kg ,H=1.25m代入⑤式,即得

h=4.05m ⑥

【注意要点】本题突出了考查考生的理解能力和综合分析能力。在审题时,分析出“A、B碰撞的初态和末态以及碰撞初态A、B的速度大小相等,方向相反。”是关键。

三、水平方向与竖直方向相联系的动量、能量问题

【例9】(2005年全国理综卷II第25题)质量为M的小物块A静止在离地面高h的水平桌面的边缘,质量为m的小物块B沿桌面向A运动以速度v0与之发生正碰(碰撞时间极短).碰后A离开桌面,其落地点离出发点的水平距离为L.碰后B反向运动.求B后退的距离。已知B与桌面间的动摩擦因数为.重力加速度为g .

【思路点拨】本题设及的物理过程和运动形式有:①物块B与A的之间发生的极短时间的正碰;②碰后物块A作平抛运动;③碰后物块B沿反方向作匀减速运动至静止。然后先根据平抛运动规律,求出物块A做平抛运动的的初速度,然后由动量守恒定律求出物块B的反向速度,最后根据动能定理求出物块B后退的距离。

【解析】根据题意画出示意图如图9所示,设AB碰后A的速度为v1,则物块A做平抛运动,由平抛运动规律,有

h=gt2 L=v1t

解得:v1=L ①

设碰后B的速度为v2 ,则对AB碰撞过程由动量守恒有

mv0=Mv1-mv2 ②

设B后退距离为s,对B后退直至停止过程,由动能定理:

μmgs=mv22 ③

由①②③解得:s=(+v02-)

【注意要点】通过阅读文字、理解题意、建立物体运动模型是解答本题的前提,在解题顺序上先根据平抛运动规律求解碰后物块A的速度大小,能为求解物块B后退的距离打开方便之门。有兴趣的同学还可以讨论物块B是否会滑离桌面及不滑离桌面的条件。

【例10】一质量为m的小滑块A沿斜坡由静止开始下滑,与一质量为km的静止在水平地面上的小滑块B发生正碰,如图10所示. 设碰撞是弹性的,且一切摩擦均不计.为使二者能且只能发生两次碰撞,则k的值应满足什么条件?

【思路点拨】本题涉及的运动形式和过程并不复杂,⑴滑块A从光滑斜坡上滑下,满足机械能守恒定律,滑块A的重力势能转化为动能;⑵滑块A滑到水平地面上与静止在的滑块B发生弹性正碰,A、B的碰撞满足动量守恒定律和动能守恒;⑶碰后A回到斜坡上再滑下与B碰撞;求满足A、B二者能且只能发生两次碰撞的k值条件。

【解析】取水平向右为正方向,设A与B碰前A的速度为v0 ,碰后A与B的速度分别为v1、v2 ,由动量守恒和动能(或机械能)守恒定律有:

mv0=mv1+kmv2 ①

②

由①②式解得

③

④

显然,v2>v1,为使A能回到坡上滑下来再与B发生碰撞,则要求v1<0 ,由此必使k>1 若要A从坡上滑下来并能追上B与之发生第二次碰撞, 应有-v1>v2 ,即>, 解得 k>3 ⑤

这时,A和B分别以速度-v1、v2发生第二次碰撞,并设A 和B碰后速度分别为v1 、v2 ,由动量和动能守恒定律有

m(-v1)+kmv2=m v1 +km v2 ⑥

⑦

解⑥⑦两式得:

v1 = ⑧ v2 = ⑨

为了避免A、B发生第三次碰撞,必须保证v1 >0 且v2 ≥-v1 ,即

≥- ⑩

由⑧⑨⑩式得:k2-10k+5=0 ⑾

解⑾式得: k= ⑿

由此可知:5-2≤k≥5+2 ⒀

综合⑤和⒀两式可得条件应为 3<k≤5+2

【注意要点】本题是一道考查考生分析综合能力和运用数学解决物理问题能力的好题。牢固把握能够发生第二次碰撞条件(-v1>v2)和不发生第三次碰撞条件(v1 >0 且v2 ≥-v1 )是正确求解此题的保证。

以上两例尽管涉及水平和竖直两个方向,但是发生碰撞现象仍然是一维的。前一例中竖直面上的物块A的平抛运动是为水平面上的碰撞引起的动量变化与转移而设计的,换句话说 ,正因为有水平面上的A、B碰撞,才有A的平抛运动产生;后一例中竖直斜面上A的运动是为有碰撞产生前提。

四、斜面方向的动量、能量问题

斜面方面的物体间的相互作用问题比水平方向和竖直方向的问题更为复杂,这种问题,不仅有沿斜方向的物体间的相互作用,而且有竖直方向的重力作用,还有垂直斜面方面弹力作用 .甚至有时还伴有电场力或磁场力的作用 .因而还涉及到电场能和磁场能的问题 .

【例11】如图11所示,质量分别为m1和m2的物块,分别以速度v1、v2沿固定斜面上的同一条直线向下匀速滑行,且v1>v2 .m2的右端安装有轻弹簧 .在它们发生相互作用后,两物块又分开.在m1和m2(包括弹簧)相互作用的过程中,下列说法中正确的是 ( )

A.由于有重力和摩擦力的作用,所以该过程不适用动量守恒定律

B.由于系统所受合外力为零,所以该过程一定适用动量守恒定律

C.当m1:m2的值足够大时,该过程一定适用动量守恒定律

D.当m1:m2的值足够小时,该过程一定适用动量守恒定律

【思路点拨】 该题的研究对象有物块1、物块2、轻弹簧、固定斜面 .运动状态与过程:m1、m2均在斜面上做匀速运动.由此可知物块受到斜面的滑动摩擦力与重力沿斜面方向的分力相平衡,由v1>v2知,m1必与安装有弹簧的m2发生碰撞,这种碰撞是沿斜面方向的 .

【解析】 要判断斜面上的这种碰撞过程是否适用动量守恒定律,要看系统在沿斜面方向所受到的合外力是否为零,或者系统受到的内力是否远大于外力 .选项A中,虽然物块受到重力和摩擦力,但重力沿斜面方向的分量与摩擦力是一对平衡力,垂直于斜面方向的重力分量与斜面支持力是一对平衡力,所以仅以此来判定不适用动量守恒理由是不充分的 .还要比较相互作用的m1、m2之间的内外是否远大于外力(摩擦力) .

选项B中,系统在碰撞前所受的合外力为零,但是在碰撞过程中,如果m1与m2碰撞,相互作用的弹力足使m1沿斜面向上运动,则m1受到的摩擦力方向沿斜面向下,系统受到的合外力就不为零,故该过程必不适用动量守恒定律;选项D中,若m1:m2的值足够小,说明m2>>m1,当m1与m2发生碰撞后,m1定会被反向弹回,即沿斜面向上运动,此时沿斜面的合外力不等于零,故不适用动量守恒定律,选项A、B、D的说法均错误 .而选项C中当m1:m2的值足够大时,说明m1>>m2,所以m1、m2碰后将都沿原来方向运动,满足系统所受合外力为零的条件,故A正确 .

【注意要点】 这是一道考查考生对动量守恒定律适用条件运用能力的试题,试题情景设置巧妙、隐含,对能否满足动量守恒定律的条件考查深刻到位,通过m1、m2比值的大小来控制摩擦力的方向,引起系统所受合外力的变化,系统动量是否守恒完全取决于系统所受到的合外力是否为零?因而也是一道考查对概念、规律的理解能力的试题 .

【例12】如图12所示,倾角为θ=30°的斜面固定于水平地面上,在斜面底端O处固定有一轻弹簧,斜面顶端足够高。斜面上OM段光滑,M点以上均粗糙。质量为m的物块A在M点恰好能静止,在离M点的距离为L的N点处,有一质量为2m的光滑物块B以速度v0=滑向物块A,若物块间每次碰撞(碰撞时间极短)后即紧靠在一起但不粘连,物块间、物块和弹簧间的碰撞均为正碰。求:

(1)物块A在M点上方时,离M点的最大距离s;

(2)系统产生的总内能E。

【思路点拨】试题描述的运动状态和物理过程有:①因为B物块是光滑的,沿斜面方向受到重力的分力作用,所以开始做以初速度为v0的匀减速运动;②B物块与A物块在M处发生碰撞;碰后物块A、B一起沿光滑斜面回到到M点,其速度大小与下滑时相同,方向沿斜面向上;③从M点起A、B分别以不同的加速度沿斜面作匀减速运动;④重复前述运动过程,直到A、B一起运动到M点且速度为零,对B物块开始运动到A、B一起运动到M点且速度为零的整个过程用能量转化与守恒定律可求出系统产生的总内能E。

【解析】(1)设物块B第一次和物块A碰前的速度为v1,碰后的共同速度为v2。物块B从N处运动到M点由动能定理有: ①

对物块B和物块A,在碰撞过程由动量守恒定律有:

2mv1=(2m+m)v2 ②

物块A、B从第一次在M点相碰后至再次回到M点的过程中机械能守恒,两物块速度大小不变,方向反向,其后物块A、B将作匀减速运动,设加速度分别设为a1、a2。

由牛顿第二定律有,对A: ma1=μmgcosθ+mgsinθ

对B: 2ma2=2mgsinθ

又由题意中物块A恰好静止可得:μmgcosθ=mgsinθ ③

得:a1 >a2

所以当A运动到最高处静止时,物块B还在向上减速运动,未与A相碰

对A从M到最高处由动能定理有:

由①②③④式得: s=2L/3

(2)物块A、B最终紧靠一起在OM间作往复运动,从物块B开始运动至A、B一起运动到M点且速度为零的过程中,由能量转化和守恒定律有:

所以系统产生的总内能 E=3mgL

【注意要点】本题是一道在斜面上发生碰撞的两体问题,弹簧在碰撞过程中只起中间媒介作用,与最终要求解的问题无关。在解答此题时要求同学们在仔细分析运动过程的前提下,灵活运用动量守恒定律、能量转化与能量守恒定律.从而考查考生对概念的理解和运动学规律的运用能力;来考查考生的分析综合能力 .由例11、例12的分析和解答,可看出,涉及到斜面方向的动量守恒和能量转化问题,在使用动量守恒定律规律解题时,必须紧紧抓住碰撞时间极短,碰撞时系统沿斜面方向所受到的内力远大于外力的前提条件,而满足这一条件的一般情形是,重力沿斜面的分量与摩擦力相比起碰撞时的内力小的多 .如果不满足这一条件,系统在斜面方向就要受外力作用,因而也就不能使用动量守恒规律 .

总之,高考试题无论那个方向的动量守恒定律的应用都是在一维情况下设计的,这是考试大纲中明文规定,是不容置疑的。由上述诸例可得动量守恒定律和能量转化与守恒定律考查的特点是:一.灵活性强,难度极大, 内容丰富,能力要求高,多次出现在两个守恒定律网络交汇的综合计算中;二.题型全,年年有,不回避重复考查,平均每年有2—3道题,是甑别考生能力的重要内容;三.两个守恒定律不论是从内容上看还是从方法上看都极易满足理科综合试题的要求,经常与牛顿运动定律、圆周运动、热学、电磁学和近代物理知识综合运用,在高考中所占份量相当大.因此,我们必须高度重视.在复习动量守恒和能量守恒时,对于动量守恒,首先要抓住定律的矢量性、瞬时性、同一性和同时性,强调矢量守恒的表述形式.对于能量守恒(包括机械能守恒),要牢牢抓住功是能量转化的量度这条主线,从多方面、多角度理解功的概念,强调其标量守恒的表述形式.在解题时,紧紧抓住两个守恒定律的纽带作用,正确分析物体之间相互作用的过程,建立准确的物理情景,针对某一物理过程确定状态,理清思路,抓住典型问题分析,寻求解题规律.众所周知,守恒思想是一种系统的方法,它最显著的特点是把由两个(或两个以上)物体组成的系统作为研究对象,从系统整体上进行研究.守恒定律就是某种整体特性的表现形式.因此,守恒定律的应用也就可以从整体上考虑.它犹如一柄利剑,可以回避许多中间过程细节,直接沟通细节发生变化的始未状态间的联系.这样,在运用两个守恒定律解题时,可以不涉及过程细节,只需要抓住关键状态,用动量守恒的规律把两个状态量联系起来,解决问题的思路相当简捷,计算也不繁琐,并能解决一些在中学阶段利用牛顿运动尚无法解决的问题.另外,在审题时,还应特别注重试题中的一些关键性语句,挖掘隐含条件,更要注意分析物理过程中的转折点.因为这些转折点不仅是不同规律的交汇点,也是各物理量的联系点.总之,一个系统的变化过程可能相当复杂,也可能有一些细节不甚清楚,但只要系统在变化过程中满足一定的守恒条件,则应用守恒定律解决此问题就是最为恰当的选择.

巩固训练

1、两个物体质量分别为和,它们与水平面间的动摩擦因数分别为和,开始时弹簧被两个物体压缩后用细线拉紧,如图所示,当烧断细线时,被压缩的弹簧弹开的两物体可以脱离弹簧,则 ( )

A.由于有摩擦力,所以系统动量一定不守恒

B.当时,弹开过程中系统动量守恒

C.和在刚脱离弹簧时的速度最大

D.在刚弹开的瞬间,和的加速度一定最大

【解析】 当烧断细线时,左边的物体受到向左的水平弹力和向右的摩擦力作用,右边的物体受到向有的水平弹力和向左的摩擦力作用,弹簧作用在两物体的弹力大小相等,方向相反,而摩擦力不仅与动摩擦因数有关,还与物体的质量有关.当水平面与物体的动摩擦因数跟其质量成反比时,两物体受到水平面的摩擦力也相等,因而此时系统受到的合外力为零,故弹开过程中系统的动量守恒.选项B是正确的,而选项A是不正确的.当两物体刚脱离弹簧瞬时 ,两物体受到水平面的摩擦力是静摩擦力,当物体开始滑动时受到的摩擦力是滑动摩擦力,两物体受到的合外力有由小变大的突变时刻,因而刚弹开的瞬间速度不是最大,加速度也不一定最大,所以选项CD都不正确.

【答案】 本题答案为B

2、(2004年天津理综卷) 如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动 .两球质量关系为,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6kg m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为,则

A.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为∶5

B.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10

C.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为∶5

D.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10

【分析】 设A、B球碰前速度分别为、,碰后速度分别为、,碰前动量分别为、;碰后动量分别为、,由题意知, A、B两球初动量大小相等,方向相同,都向右,且B球质量大于A球质量,所以 A球速度大于B球速度,若A球在右方,由于,故A、B两球永远不能相碰,由此可排选项C、D,其答案应在选项A、B中寻找 .再根据动量守恒定律,由系统动量守恒分别找出A、B球碰撞前后动量的改变量即可求解 .

【解答】 对A球:由-4kg m/s………………①

得=(-4+6) kg m/s=2kg m/s………………………………②

由以上计算知,A球动量减小,说明A球从左边追赶右边的B球,由于,故A球追上B球后与B球发生碰撞,碰撞中B球给A球以向左的冲量,且m/s …③

对A、B球:由动量守恒定律得:………………④

=(6+6-2)kg m/s=10kg m/s……⑤ 故 m/s……⑥

得 .

由上述分析和计算知,选项A正确 .

【点评】 本题考查考生对动量守恒定律的理解和运用,解答时要仔细审题,弄清题中的已知条件和要求的问题,然后可用假设法,判断A球在右方的不可能性,从而排除两个干扰选项,并确定A球在左方的大前提 .

3.质量为M的木块在水平面上处于静止状态,有一质量为m的子弹以水平速度v0击中木块并与其一起运动,若木块与水平面之间的动摩擦因数为,则木块在水平面上滑行的距离大小为多少?

某同学解题时列出了动量守恒方程:, ①

还列出了能量守恒方程: ②

并据此得出结论。这个结论正确吗?如结论正确,请求出经过并交待所列出的两个方程成立的条件;如果结论错误,请说明所列出的两个方程成立的条件并纠正错误。

【解析】结论错误。

方程①只适用于子弹与木块相互作用时间极短,地面滑动摩擦力冲量可以忽略不计时,方程②没有考虑子弹与木块碰撞时的能量损失,即

第二个方程应写为

与方程①联立解得

4、如图所示,A、B、C三物块质量均为m,置于光滑水平台面上,B、C间夹有已完全压紧不能再压缩的弹簧,两物块用细绳相连,使弹簧不能伸展,物块A以速度v0沿B、C连线方向向B运动,相碰后,A和B、C粘合在一起,然后连接B、C的细绳因受扰动而突然断开,弹簧伸展从而使C与A、B分离,脱离弹簧后C的速度为v0.

(1)求弹簧所释放的势能△E.

(2)若更换B、C间的弹簧,当物块A以速度v向B运动,物块C在脱离弹簧后的速度为2v0,则弹簧所释放的势能△E′是多少

(3)若情况(2)中的弹簧与情况(1)中的弹簧相同,为使物块C在脱离弹簧后的速度仍为2v0,A的初速度应为多大

【解析】此题是动量守恒、能量守恒完美结合的综合性很强的代表性试题,它的确是一道既能考查考生分析问题和解决问题的能力、又能拉开考生档次的压轴题.

(1)设A与B、C碰撞粘合后的共同速度为u1,C脱离弹簧后的A、B的共同速度为u2,第一阶段由动量守恒可得:

mv0=3mu1 ①

第二阶段由动量守恒可得:

3mu1=2mu2+mu0 ②

再由能量守恒得

(3m)u+Ep=(2m)u+mv ③

由①得u1=

由②得u2=0代入③,得Ep=mv

即△E=Ep=mv

(2)设与(1)中u1、u2、Ep相对应的量为u1′、u2′、Ep′,同理可得mv=3mu1′ ④

3mu1′=2mu2′+m(2v0) ⑤

(3m)u1′2+Ep′=(2m)u2′2+m(2v0)2⑥

由④⑤分别得u1′=, u2′=-v0

再代入⑥可得Ep′=m(v-6v0)2 ⑦

(3)以Ep′=Ep=mv代入⑦式

mv =m(v-6v0)2

解得v=8v0, v=4v0

以v=8v0代入④,由④⑤两式得

u1′=v0, u2′=3v0

因为u1′< u2′不合题意,所以v=8v0舍去,以v=4v0代入④,由④⑤联立得

u1′=v0, u2′=0

∵ u1′> u2′符合题意,即v=4v0

【点评】对于综合性很强的高考题,整个物理过程分成哪几个阶段,搞清每个阶段符合什么规律,是解答高考综合题的关键.本题是1995年上海高考试题的压轴题,它与2000年全国高考物理试题的压轴题(本文中的例5)有很多相似之处,训练时要通过比较,掌握此类试题的求解的通法,同时还要明确其中的区别,以防止定势思维的不利影响。

解答“动量守恒、能量转化”问题之浅见

《高考》(理化生)发表

考点聚焦

“动量、机械能”在《考试大纲》中有8个知识考点,其中有7个知识点属于Ⅱ级要求,它不仅是高中物理力学部分的核心,也是历年高考命题的重点、热点和焦点,同时还是广大考生普遍感到棘手的难点之一. 本知识块涉及到的物理规律有两个定理:动量定理和动能定理;两大定律:动量守恒定律和机械能守恒定律 . 从规律建立的过程来看,前者是用分析方法得到的,即在已有的概念和定律基础上,运用数学工具推导出来的物理规律;后者是用综合方法得到的,即在大量实验事实和具体数据的基础上,通过归纳、总结,概括出的物理规律,因而在运用上述物理规律时,不仅要严格掌握规律的适用条件,而且还必须运用数学工具,本知识块所涉及的考题综合性更强,灵活性更大,能力要求更高 .

动量守恒与能量守恒贯穿于整个高中物理学习的始终,是联系各部分知识的主线.它不仅为解决力学问题开辟了两条新的重要途径—动量和能量的观点,同时也为我们分析问题和解决问题提供了重要依据, 它不仅适用于宏观物体的低速运动,也适用于微观现象和高速运动,应用十分广泛.守恒思想是物理学中极为重要的思想方法,是物理学研究的极高境界,是开启物理学大门的金钥匙,同样也是对考生进行方法教育和能力培养的重要方面.因此,两个守恒可谓高考物理的精华所在,重中之重,并且时常作为压轴题出现在物理试卷中.下面我们从几个不同的角度谈谈动量守恒定律和能量转化与守恒定律的应用.

本文以近年来的高考试题为例,通过思路点拨、分析解答、注意要点,来认识、理解、掌握动量守恒定律和能量转化与守恒定律在解决物理问题中的重要作用。

一、水平方向的动量、能量问题

水平方向的动量、能量问题一般都要涉及到两个或两个以上物体之间的相互作用,而物体之间的相互作用的持续时间短,突发性强、作用力大的碰撞问题又是高考命题选材的焦点 .

【例1】 (2004年广东、广西物理卷) 图1中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态 .另一质量与B相同的滑块A,从导轨上的P点以某一初速度向B滑行,当A滑过距离时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后A、B紧贴在一起运动,但互不粘连 .已知最后A恰好返回到出发点P并停止 .滑块A和B与导轨的滑动摩擦因数都为,运动过程中弹簧最大形变量为,重力加速度为.求A从P出发时的初速度 .

【思路点拨】 本题是一道运动形式多变,过程比较复杂的机械运动问题,首先应仔细审题,弄清题目中涉及到研究对象有哪些?其次是分析研究对象的运动过程和运动形式;最后才能根据运动形式和过程选择解题方法和所用到的规律 .

研究对象:滑块A、B、弹簧

运动过程:(1)滑块A在滑动摩擦力的作用下作匀减速运动,运动的位移为;(2)滑块A与B发生完全非弹性碰撞,随后A、B一起向左先做变减速运动,当弹簧压缩至最短时,A、B一起向右做变加速运动;(3)当弹簧恢复到原长时,A、B开始分离,分离后,滑块A在滑动摩擦力的作用下做匀减速运动,运动后停在原出发点P,B在弹簧的弹力作用下做阻尼振动 .

【解析】 令滑块A、B的质量皆为m,滑块A从P点出发的初速度为v0,减速运动位移达l1时,速度为v1(碰前),由动能定理,得:

…………①

A与B发生碰撞,由于碰撞时间极短,A、B发生相互作用的内力远大于外力,碰撞前后满足动量守恒,设A、B碰后的共同速度为,有…………………②

碰撞后,滑块A、B先一起向左运动,当弹簧被压缩时,接着一起被弹回,向右做变减速运动;当弹簧恢复到原长时,A、B发生分离前的瞬时共同速度为,由动能定量,有:

………………③

当A、B分离后,滑块B在弹力和滑动摩擦力作用下做阻尼运动,滑块A在滑动摩擦力作用下,向右做匀减速运动到P点停止,由动能定理,得……………④

联立①②③④式,解得:

【注意要点】 本题考查考生的分析综合能力,考查范围在考试大纲中的“动量和机械能”部分 .从分析和解答可以看出,在所列4个方程式中,有3次用到动能定理(即功能关系),1次用到动量守恒定律,是典型的动量和能量问题 .只要仔细审题,认真分析运动过程,准确地把复杂问题分解成若干个简单过程,并根据简单过程,正确运用规律和方法,求解并不十分困难 .把复杂问题分解成若干个简单问题也是一种能力要求 .

【例2】 (2004年北京理综卷)如图2所示,对于两物体碰撞前后速度在同一直线上,且无机械能损失的碰撞过程,可以简化为如下模型:A、B两物体位于光滑水平面上,仅限于沿同一直线运动 .当它们之间的距离大于等于某一定值时,相互作用力为零;当它们之间的距离小于时,存在大小恒为的斥力 .

设A物体质量kg,开始时静止在直线上某点;B物体质量kg,以速度从远处沿该直线向A运动,如图2所示 .若m,N,m/s,求:

(1)相互作用过程中A、B加速度的大小;

(2)从开始相互作用到A、B间的距离最小时,系统(物体组)动能的减少量;

(3)A、B间的最小距离 .

【思路点拨】A、B两物体位于光滑水平面上,当它们之间的距离大于等于某一定值d时,相互作用力为零,物体A保持静止状态,物体B以v0做匀速直线运动,两物体运动状态都不发生变化;当它们之间的距离小于d时,存在大小恒为F的斥力,物体A将做匀速加速直线运动,物体B将做匀减速直线运动.从物体A开始运动后的一小段时间内,A的速度小于B的速度,A、B两物体的距离越来越小,直到两物体的速度相同时,它们之间的距离最小.要是分析好了这一过程中A、B两物体的受力情况和运动情况,就不难应用动力学规律求解有关的物理问题.

【解析】(1)根据牛顿第二定律,

对物体A,其加速度为 a1==0.60m/s2

对物体B,其加速度为 a2==0.20m/s2

(2)A、B速度相同时,两者距离最近,由动量守恒定律

m 2v0=(m1+m2)v

v==0.15m/s

系统(物体组)动能的减少量ΔEk为

ΔEk==0.015J

(3)据匀变速直线运动规律

v1=a1t v2=v0-a2t

当v 1 =v 2时解得A、B两物体之间距离最近所用时间t=0.25s

S 1= a1t2 S2=v0t-a2t2

Δs=s 1+d-s2

将t=0.25s代入,解得A、B两者的最小距离为 Δs=0.075m

【注意要点】这是一道典型的两个物体相互作用的力学综合题.试题通过对牛顿运动定律、动量守恒定律和能量守恒定律的应用,考查了考生的理解能力、推理能力和分析综合能力.

当A、B两物体之间的距离小于d时,存在大小恒为F的斥力。A、B两物体所受的合外力大小都是F,根据牛顿第二定律考生不难求出A、B两物体的加速度a1、a2的大小.但考生要求出第二问和第三问时,就必须分析好物体的运动情况.

由此题可见,解决动力学问题的关键在于分析好物体受什么力 、做什么运动,然后选择适当的物理规律解决问题,这是解决动力学问题的基本思路.

【例3】 如图3所示,质量M=1kg的平板小车左端放着m=2kg的铁块,它与车之间的动摩擦因数=0.5.开始时车与铁块同以v0=6m/s的速度向右在光滑水平地面上前进,并使车与墙发生正碰.设碰撞时间极短,碰撞时无机械能损失,且车身足够长,欲使铁块始终不能与墙相碰.求:

(1) 铁块在小车上滑行的总路程;

(2)小车与墙第一次相碰后所走的总路程(g=10m/s2).

【思路点拨】 小车与墙壁碰撞并弹回的过程中,由于铁块与小车之间的相互作用力并不是冲力,铁块的运动状态并未发生显著变化,故铁块仍向右运动.这样小车受到向右的摩擦力作用而向左做匀减速运动,铁块向右做匀减速运动.二物体初速率相等,而铁块的加速度比小车小,故小车的速度先减小到零,此时铁块仍有向右的速度,因而使小车向右匀加速运动,然后两物体达共同速度.接着经历下一次碰撞.如此反复.由于系统克服摩擦力做功,不断消耗其动能,故最后的共同速度为零即系统将静止.

【解析】

(1) 对系统,由动能定理有

,代入数据,解得铁块在小车上滑行的总路程 s=5.4m.

小车每次与墙壁相碰都要受到墙的冲量,此过程中系统动量并不守恒.但在两次碰撞之间系统动量却是守恒的.设第1次与墙相碰后,在下一次碰撞前的共同速度为v1,…,第n次与墙相碰后,在下一次碰撞前的共同速度为vn.由动量守恒有

.

.

……

. (n=1,2,3,……)

则 代入数据有 .

设小车与墙第1次碰撞后到距墙最远的路程为s1,第(n-1)次碰撞后距墙最远的路程为sn-1,第n次碰撞后距墙最远的路程为sn.

则对小车由动能定理,在s1上有

,得;

同理,得 ,.

则.此即数列的公比q.

由等比数列求和公式,得小车运动的总路程 .

【注意要点】 本题要求车通过的总路程,运用了等比数列求和公式.这是符合高考考试说明考查学生运用数学解决物理问题的能力的.

如果本题中仅给出字母,那么解这类习题首先要进行讨论.例如本题中,若m>M,碰撞后系统总动量向右,小车不断与墙相碰,最后停在墙根处;若M≥m,与墙相碰后系统总动量向左,铁块与小车最终一起向左做匀速直线运动,而系统能量的损失转化为内能,因此可求得二者相对静止时铁块在小车上的位移Δs.

规定向左为正方向并设其共同速度为v.由动量守恒有 .

由能量守恒有 .

联立以上二式,可求得Δs .

【例4】(2005年高考广东物理18题)如图所示,两个完全相同的质量为m的木板A、B置于水平地面上,它们的间距s=2.88m。质量为2m,大小可忽略的物块C置于A板的左端。C与A之间的动摩擦因数为μ1=0.22,A、B与水平地面之间的动摩擦因数为μ2=0.10,最大静摩擦力可以认为等于滑动摩擦力。开始时,三个物体处于静止状态。现给C施加一个水平向右,大小为的恒力F,假定木板A、B碰撞时间极短且碰撞后粘连在一起,要使C最终不脱离木板,每块木板的长度至少应为多少?

【思路点拨】首先要分析C在A上的受力情况,然后判断C相对A的运动情形,C受到拉力F小于AC间最大静摩擦力,因此C相对A静止,A、C在F和地面对A的摩擦力作用下共同加速到与B相碰,该过程对A、C用动能定理,可得A、C与B碰前的共同速度v1,A、B相碰瞬间,A、B动量守恒,可求碰后A、B共同速度v2

A、B碰后,C在A、B上滑行的全过程中,A、B、C系统所受合外力为零,动量守恒,C到B右端时恰好达到共同速度,由A、B、C组成的系统动量守恒,因此可求A、B、C三者共同速度v3.C在AB上滑行全过程用能量守恒,便可求出每块木板的至少长度.

【解析】设AC间的滑动摩擦力为f1, A与地面间的滑动摩擦力大小为f2,则

f1=2μ1mg=0.44mg> ①

f2=3μ2mg =0.3mg< ②

故一开始A与C保持相对静止,在F的作用下向右加速运动.

设A碰撞B前A、C的共同速度为v1,则根据动能定理有:

(F-f2)s=(2m+m)v12 ③

H B碰撞瞬间,相互作用时间极短,内力的冲量远大于外力的冲量,设碰撞后A、B的速度为v2,由动量守恒定律有(因为在A、B碰撞瞬间, c与A的摩擦力产生的冲量与碰撞的撞击力产生的冲量相比可以忽略,故可以认为C的动量在A、B碰撞瞬间没有变化,即可认为C没有参与碰撞.)

mv1=(m+m)v2 ④

碰撞结束后,设三个物体达到共同速度为v3,在其三者相互作用过程中,设木板向前移动的位移为s1 ,设A、B与地面间的滑动摩擦力为f3 ,由题意知

f3=μ2(2m+m+m)g=0.4mg ⑤

选A、B、C三者为研究对象,则f3=-F ,即合外力为零,三者构成的系统动量守恒:

2m v1+(m+m)v2=(2m+m+m)v3 ⑥

对A、B系统,由动能定理有:

f1 s1-f3 s1= ⑦

设每块木板的长度至少为l,对C物体,由动能定理有:

F(2l+s1)-f1(2l+s1)= ⑧

由以上各式,代入数值解得:l=0.3m

【注意要点】本题在考查对摩擦力概念理解时既考查了静摩擦力又考查了滑动摩擦力,既考查了恒力作用又考查了变力作用,既考查了动量守恒定律的应用又考查了能量转化与守恒定律的应用,既考查了牛顿运动定律又考查了动能定理;在解题方法上既可以用动量守恒定律和动能定理联合求解,也可以用动量守恒定律与牛顿运动定律联合求解,还可以用动量守恒定律与平均速度联合求解。特别需要指出的是:只有学生能分析出“外力F等于系统受到的摩擦力f3”这个隐含条件,才能利用A、B、C三者组成的系统在碰撞过程中动量守恒来解答问题。这一点对于处于考试状态下的考生而言要求是很高的,只有同时具有思维的严密性和思维的大局观才有意识挖掘隐含条件并利用系统动量守恒.本题还可以利用牛顿运动定律、平均速度、相对运动等知识求解,同学们不妨试试看.

【例5】(2000年全国高考题) 在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”,这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似,两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平轨道上处于静止状态,在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图5所示,C与B发生碰撞并立即结成一个整体D,在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变,然后,A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连,过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失),已知A、B、C三球的质量均为m. 求:

(1)弹簧长度刚被锁定后A球的速度;

(2)在A球离开挡板P之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能.

【思路点拨】这道题可分为五个相互作用过程:I. C与B碰撞结合成整体D. 属短暂作用过程。碰前:C的速度为v0,B静止,碰后:BC具有相同速度v1. II. D与A作用至弹簧长度最短被锁定.属持续作用过程。 作用前:D的速度为v1,A静止,作用后:P和A具有相同速度v2. III. A球与挡板P发生碰撞. 碰前:D和A具有相同速度v2,碰后:A、D静止不动. IV. 解除锁定至弹簧伸长至原长. 作用前:A、D静止,弹簧具有一定弹性势能,作用后:A静止,D具有速度v3,弹簧为原长. V. A离开挡板P至弹簧伸长到最长. 作用前:A静止,D具有速度v3,弹簧为原长,作用后:A、D具有相同速度v4,弹簧具有一定弹性势能.

【解析】(1)设C球与B球粘结成D时,D的速度为v1,由动量守恒:有

mv0=(m+m)v1. 当弹簧压至最短时,D与A的速度相等. 设此速度为v2,由动量守恒:有2mv1=3mv2,由上两式得A的速度v2=v0.

(2)设弹簧长度被锁定后,贮存在弹簧中的势能为Ep,由能量守恒:有.撞击P后,A、D动能均为0. 解除锁定后,当弹簧刚恢复到自然长度时,势能全部转变为D的动能. 设D的速度为v3,则有.以后弹簧伸长,A球离开挡板P并获得速度. 当A、D速度相等时,弹簧伸至最长. 设此时的速度为v4,由动量守恒:

有. 当弹簧伸至最长时,其势能最大,设此势能为Ep/,由能量守恒:有,解以上各式得.

【注意要点】相互作用过程及同一过程初、末状态的确定,是成功应用动量守恒定律的前提,尤其是相互作用过程中涉及到能量的转化与守恒的问题.

二、竖直方向的动量、能量问题

竖直方向上的动量、能量问题往往比水平方向的动量、能量问题要复杂,其一受力复杂,研究对象比在水平面上多出了重力;其二运动形式复杂,研究对象的运动形式总伴随着自由落体运动、竖直上抛运动和变加速运动;其三运用动量定理或动量守恒定律时,必须考虑相互作用前后速度方向问题,即在方程式中正、负符号的确定问题,符号一错,答案便面目全非 .其四解答方法复杂,这类试题往往要用能量和能量守恒的观点统观解题全局,如果乱套运动学的规律和牛顿第二定律公式,就会使求解误入歧途 .

【例6】[2004年全国理综卷(II)]柴油打桩机的重锤由气缸、活塞等若干部件组成,气缸与活塞间有柴油与空气的混合物,在重锤与桩碰撞的过程中,通过压缩使混合物燃烧,产生高温高压气体,从而使桩向下运动,锤向上运动,现把柴油打桩机和打桩过程简化如下:

柴油打桩机重锤的质量为,锤在桩帽以上高度为处[如图6 ]从静止开始沿竖直轨道自由落下,打在质量为(包括桩帽)的钢筋混凝土桩子上. 同时,

柴油燃烧,产生猛烈推力,锤和桩分离,这一过程的时间极短 .随

后,桩在泥土中向下移动一距离 .已知锤反跳后到达最高点时,锤

与已停下的桩帽之间的距离也为h[如图6(b)].已知kg ,

kg,m,m,重力加速度10m/s2.

混合物的质量不计.设桩向下移动的过程中泥土对桩的作用力F是恒

力,求此力的大小 .

【思路点拨】本题的主要研究对象为锤和桩,涉及的物理过程有:

(1)重锤在仅受重力作用的自由落体运动;

(2)锤和桩的非弹性碰撞,由于柴油打桩机的推力作用,使锤和桩的碰撞时间极短,且重力为内力,远小于锤和桩之间的相互作用力,故在竖直方向上满足动量守恒的条件;

(3)锤与桩碰后,锤作竖直上抛运动;

(4)桩在碰后获得动能,在泥土恒定阻力F作用下做匀减速运动 .

【解析】设锤和桩碰前的速度为,由动量定理,,得,…①

碰后,锤作竖直上抛运动,且上升的高度为(h-l).

注意:不少考生错误认为锤上升的高度是h,其实锤与桩碰撞时间极短,可认为锤起跳位置即为碰撞位置,故由图(b)可知,锤上升的高度(h-l),确定这个高度的目的是为求出锤反跳时的起跳速度 .

对锤:由动能定理得:……② 得 ……③

设碰后桩向下的速度为,并选向下为正方向,由动量守恒定律得:

…………………………………………④

桩在碰后,受恒定阻力F作用,且在泥土中下移距离为l,由功能关系得:

…………………………………⑤

解①②③④⑤式得

代入数值,得 N

【注意要点】 本题将力学中的运动学、动力学,动量和能量、功能关系融为一体,考查考生分析和综合能力、题目涉及的过程较多,运动性质随着受力的变化而变化,其实一种运动形式与另一种运动形式界限十分清楚,但分析不仔细,过程不清楚,便会在运用规律上出错.如应用功能关系求解桩所受泥土阻力F时,遗漏了桩自身的重力Mg,主要原因是对动能定理中的合外力做功理解不深刻,掌握不牢固 .锤反跳向上运动上升的高度误记为h,其原因是对锤桩碰撞后,锤立即起跳的位置认识模糊 .本题在求解碰撞前后锤的速度时既可以用动能定理、机械能守恒定律求解,还可以用自由落体运动、竖直上抛运动的运动学公式求解,只要过程分析清楚,规律掌握牢固,解题方法也能融会贯通 .

【例7】(1997年全国高考25题) 质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹簧的下端固定在地上 .平衡时,弹簧的压缩量为x0,如图7所示,一物块从钢板正上方距离为3x0的A处自由落下,打在钢板上并立即与钢板一起向下运动,它们到达最低点后又立即向上运动 .已知物块质量亦为m时,它们恰能回到O点.若物块质量为2m,仍从A处自由落下,则物块与钢板回到O点时还具有向上的速度 .求物块向上运动到达的最高点与O点的距离 .

【思路点拨】试题涉及情景为两大物理过程,第一是质量为m的物块做自由落体运动与钢板碰撞的过程;第二是物块(质量为2m)和钢板发生相互作用的过程,第一过程包含有物块的自由落体,物块与钢板的碰撞,钢板在弹力作用下的振动和物块从O点竖直上抛等4个子过程;第二过程包含自由落体、碰撞,物块和钢板向下的变减速运动,钢板在弹力作用下的振动,物块的竖直上

抛运动等4个子过程 .而物块与钢板和弹簧碰撞使两大过程具有相同的初状态弹簧的弹性势能,因而弹簧的弹性势能EP把两大过程紧紧地联系起来 .

【解析】 设物块与钢板碰撞前瞬间的速度为v0,物块自由下落3x0,由机械能守恒定律,得 ………………①

物块与钢板碰撞,物块打在钢板上立即向下运动,说明碰撞时间极短,满足在竖直方向上动量守恒,并设物块和钢板碰后一起向下的速度为v1 , 有: mv0=(m+m)v1…………②

设物块与钢板刚碰完时弹簧的弹性势能为Ep,从碰后到物块、钢板一起上升到O点时,物块、钢板和弹簧组成的系统机械能守恒,由机械能守恒定律,得:

…………………………③

若物块质量为2m,物块与钢板碰后一起向下运动速度为v2,根据动量守恒定律,有

2mv0=3mv2……………………④

从碰后到物块和钢板回到O点过程中,设弹簧的弹性势能为,物块和钢板上升到O点时的速度为v,由机械能守恒定律,得:

………………⑤

从O点开始,物块和钢板开始分离,物块以速度v作竖直上抛运动,上升的最大高度为,且 ………………………………⑥ 解上述各式得:

【注意要点】 本题是一道多过程的动量和机械能守恒的综合题,突出考查考生对物理过程的分析和动量守恒、机械能守恒两个守恒定律的运用能力 .当年不少考生由于对物理过程分析不到位,对物块和钢板、弹簧之间的相互作用认识不深透,错误选用牛顿运动定律求解,其结果是写得越多,离题越远 .

开始物体做自由落体运动,满足机械能守恒;物体打在钢板上,并立刻与钢板一起向下运动,符合动量守恒,并且两者具有相同速度;压缩弹簧,再回到O点,满足机械能守恒。第二次物体与钢板在O点分离后,物体做竖直上抛运动,也满足机械能守恒。两种情况下,弹簧的初始压缩量都是x0,弹性势能不必具体求出,可列入方程,解方程时可消去。

【例8】(2002年高考广东物理19题)下面是一个物理演示实验,它显示:图8中自由下落的物体A和B经反弹后,B能上升到比初始位置高得多的地方。A是某种材料做成的实心球,质量m1=0.28kg ,在其顶部的凹坑中插着质量m2=0.10kg的木棍B,B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙。将此装置从A下端离地板的高度H=1.25m处由静止释放,实验中,A触地后在极短的时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上。求木棍B上升的高度。重力加速度g=10 m/s2 .

【思路点拨】这又是一道在竖直面上的两体问题,其物理过程分别为⑴A和B的自由落体运动过程,⑵A、B发生碰撞的过程,⑶木棍B竖直上抛运动过程。由自由落体运动可知,球A触地前的瞬间速度大小,从“B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙”和“A触地后在极短的时间内反弹,且其速度大小不变;接着木棍B脱离球A开始上升,而球A恰好停留在地板上。”这两段文字中可知A、B发生碰撞的开始和终了时刻就在A开始反弹和B脱离球A开始上升,对“B只是松松地插在凹坑中,其下端与坑底之间有小空隙”这句话的作用要理解为:其一应理解为A、B之间存在碰撞的可能性,在A反弹后经极短时间与B发生碰撞,碰撞时A、B的速度大小相等,方向相反。

【解析】设 A球触地时下落速度大小为v1 ,由自由落体运动规律,得v1= ① 方向竖直向下.A触地后在极短时间内反弹,反弹速度大小的大小仍为v1 ,反向竖直向上,再经极短时间与自由下落的B发生碰撞。由于B的下端与A顶部凹坑底间只有很小空隙,因此与A发生碰撞时,B的下落速度大小亦为v1 ,方向竖直向下,碰后,A的速度变为零,设与A碰后B竖直向上的速度大小为v2 ,设竖直向上为正方向,对A、B发生碰撞前的瞬间和木棍B脱离球A的这段过程,因碰撞时间极短,木棍B的重力远小于A、B之间的相互作用力,因而满足动量守恒条件,由动量守恒定律得

m1v1-m2v1=m2v2 ②

联立①②式解得

v2= ③

木棍B与球A碰后,B做竖直上抛运动,设B在竖直上抛运动中能达到的最大高度为h,对于木棍B,由机械能守恒定律得

④

将③式代入④式可得

⑤

将m1=0.28kg , m2=0.10kg ,H=1.25m代入⑤式,即得

h=4.05m ⑥

【注意要点】本题突出了考查考生的理解能力和综合分析能力。在审题时,分析出“A、B碰撞的初态和末态以及碰撞初态A、B的速度大小相等,方向相反。”是关键。

三、水平方向与竖直方向相联系的动量、能量问题

【例9】(2005年全国理综卷II第25题)质量为M的小物块A静止在离地面高h的水平桌面的边缘,质量为m的小物块B沿桌面向A运动以速度v0与之发生正碰(碰撞时间极短).碰后A离开桌面,其落地点离出发点的水平距离为L.碰后B反向运动.求B后退的距离。已知B与桌面间的动摩擦因数为.重力加速度为g .

【思路点拨】本题设及的物理过程和运动形式有:①物块B与A的之间发生的极短时间的正碰;②碰后物块A作平抛运动;③碰后物块B沿反方向作匀减速运动至静止。然后先根据平抛运动规律,求出物块A做平抛运动的的初速度,然后由动量守恒定律求出物块B的反向速度,最后根据动能定理求出物块B后退的距离。

【解析】根据题意画出示意图如图9所示,设AB碰后A的速度为v1,则物块A做平抛运动,由平抛运动规律,有

h=gt2 L=v1t

解得:v1=L ①

设碰后B的速度为v2 ,则对AB碰撞过程由动量守恒有

mv0=Mv1-mv2 ②

设B后退距离为s,对B后退直至停止过程,由动能定理:

μmgs=mv22 ③

由①②③解得:s=(+v02-)

【注意要点】通过阅读文字、理解题意、建立物体运动模型是解答本题的前提,在解题顺序上先根据平抛运动规律求解碰后物块A的速度大小,能为求解物块B后退的距离打开方便之门。有兴趣的同学还可以讨论物块B是否会滑离桌面及不滑离桌面的条件。

【例10】一质量为m的小滑块A沿斜坡由静止开始下滑,与一质量为km的静止在水平地面上的小滑块B发生正碰,如图10所示. 设碰撞是弹性的,且一切摩擦均不计.为使二者能且只能发生两次碰撞,则k的值应满足什么条件?

【思路点拨】本题涉及的运动形式和过程并不复杂,⑴滑块A从光滑斜坡上滑下,满足机械能守恒定律,滑块A的重力势能转化为动能;⑵滑块A滑到水平地面上与静止在的滑块B发生弹性正碰,A、B的碰撞满足动量守恒定律和动能守恒;⑶碰后A回到斜坡上再滑下与B碰撞;求满足A、B二者能且只能发生两次碰撞的k值条件。

【解析】取水平向右为正方向,设A与B碰前A的速度为v0 ,碰后A与B的速度分别为v1、v2 ,由动量守恒和动能(或机械能)守恒定律有:

mv0=mv1+kmv2 ①

②

由①②式解得

③

④

显然,v2>v1,为使A能回到坡上滑下来再与B发生碰撞,则要求v1<0 ,由此必使k>1 若要A从坡上滑下来并能追上B与之发生第二次碰撞, 应有-v1>v2 ,即>, 解得 k>3 ⑤

这时,A和B分别以速度-v1、v2发生第二次碰撞,并设A 和B碰后速度分别为v1 、v2 ,由动量和动能守恒定律有

m(-v1)+kmv2=m v1 +km v2 ⑥

⑦

解⑥⑦两式得:

v1 = ⑧ v2 = ⑨

为了避免A、B发生第三次碰撞,必须保证v1 >0 且v2 ≥-v1 ,即

≥- ⑩

由⑧⑨⑩式得:k2-10k+5=0 ⑾

解⑾式得: k= ⑿

由此可知:5-2≤k≥5+2 ⒀

综合⑤和⒀两式可得条件应为 3<k≤5+2

【注意要点】本题是一道考查考生分析综合能力和运用数学解决物理问题能力的好题。牢固把握能够发生第二次碰撞条件(-v1>v2)和不发生第三次碰撞条件(v1 >0 且v2 ≥-v1 )是正确求解此题的保证。

以上两例尽管涉及水平和竖直两个方向,但是发生碰撞现象仍然是一维的。前一例中竖直面上的物块A的平抛运动是为水平面上的碰撞引起的动量变化与转移而设计的,换句话说 ,正因为有水平面上的A、B碰撞,才有A的平抛运动产生;后一例中竖直斜面上A的运动是为有碰撞产生前提。

四、斜面方向的动量、能量问题

斜面方面的物体间的相互作用问题比水平方向和竖直方向的问题更为复杂,这种问题,不仅有沿斜方向的物体间的相互作用,而且有竖直方向的重力作用,还有垂直斜面方面弹力作用 .甚至有时还伴有电场力或磁场力的作用 .因而还涉及到电场能和磁场能的问题 .

【例11】如图11所示,质量分别为m1和m2的物块,分别以速度v1、v2沿固定斜面上的同一条直线向下匀速滑行,且v1>v2 .m2的右端安装有轻弹簧 .在它们发生相互作用后,两物块又分开.在m1和m2(包括弹簧)相互作用的过程中,下列说法中正确的是 ( )

A.由于有重力和摩擦力的作用,所以该过程不适用动量守恒定律

B.由于系统所受合外力为零,所以该过程一定适用动量守恒定律

C.当m1:m2的值足够大时,该过程一定适用动量守恒定律

D.当m1:m2的值足够小时,该过程一定适用动量守恒定律

【思路点拨】 该题的研究对象有物块1、物块2、轻弹簧、固定斜面 .运动状态与过程:m1、m2均在斜面上做匀速运动.由此可知物块受到斜面的滑动摩擦力与重力沿斜面方向的分力相平衡,由v1>v2知,m1必与安装有弹簧的m2发生碰撞,这种碰撞是沿斜面方向的 .

【解析】 要判断斜面上的这种碰撞过程是否适用动量守恒定律,要看系统在沿斜面方向所受到的合外力是否为零,或者系统受到的内力是否远大于外力 .选项A中,虽然物块受到重力和摩擦力,但重力沿斜面方向的分量与摩擦力是一对平衡力,垂直于斜面方向的重力分量与斜面支持力是一对平衡力,所以仅以此来判定不适用动量守恒理由是不充分的 .还要比较相互作用的m1、m2之间的内外是否远大于外力(摩擦力) .

选项B中,系统在碰撞前所受的合外力为零,但是在碰撞过程中,如果m1与m2碰撞,相互作用的弹力足使m1沿斜面向上运动,则m1受到的摩擦力方向沿斜面向下,系统受到的合外力就不为零,故该过程必不适用动量守恒定律;选项D中,若m1:m2的值足够小,说明m2>>m1,当m1与m2发生碰撞后,m1定会被反向弹回,即沿斜面向上运动,此时沿斜面的合外力不等于零,故不适用动量守恒定律,选项A、B、D的说法均错误 .而选项C中当m1:m2的值足够大时,说明m1>>m2,所以m1、m2碰后将都沿原来方向运动,满足系统所受合外力为零的条件,故A正确 .

【注意要点】 这是一道考查考生对动量守恒定律适用条件运用能力的试题,试题情景设置巧妙、隐含,对能否满足动量守恒定律的条件考查深刻到位,通过m1、m2比值的大小来控制摩擦力的方向,引起系统所受合外力的变化,系统动量是否守恒完全取决于系统所受到的合外力是否为零?因而也是一道考查对概念、规律的理解能力的试题 .

【例12】如图12所示,倾角为θ=30°的斜面固定于水平地面上,在斜面底端O处固定有一轻弹簧,斜面顶端足够高。斜面上OM段光滑,M点以上均粗糙。质量为m的物块A在M点恰好能静止,在离M点的距离为L的N点处,有一质量为2m的光滑物块B以速度v0=滑向物块A,若物块间每次碰撞(碰撞时间极短)后即紧靠在一起但不粘连,物块间、物块和弹簧间的碰撞均为正碰。求:

(1)物块A在M点上方时,离M点的最大距离s;

(2)系统产生的总内能E。

【思路点拨】试题描述的运动状态和物理过程有:①因为B物块是光滑的,沿斜面方向受到重力的分力作用,所以开始做以初速度为v0的匀减速运动;②B物块与A物块在M处发生碰撞;碰后物块A、B一起沿光滑斜面回到到M点,其速度大小与下滑时相同,方向沿斜面向上;③从M点起A、B分别以不同的加速度沿斜面作匀减速运动;④重复前述运动过程,直到A、B一起运动到M点且速度为零,对B物块开始运动到A、B一起运动到M点且速度为零的整个过程用能量转化与守恒定律可求出系统产生的总内能E。

【解析】(1)设物块B第一次和物块A碰前的速度为v1,碰后的共同速度为v2。物块B从N处运动到M点由动能定理有: ①

对物块B和物块A,在碰撞过程由动量守恒定律有:

2mv1=(2m+m)v2 ②

物块A、B从第一次在M点相碰后至再次回到M点的过程中机械能守恒,两物块速度大小不变,方向反向,其后物块A、B将作匀减速运动,设加速度分别设为a1、a2。

由牛顿第二定律有,对A: ma1=μmgcosθ+mgsinθ

对B: 2ma2=2mgsinθ

又由题意中物块A恰好静止可得:μmgcosθ=mgsinθ ③

得:a1 >a2

所以当A运动到最高处静止时,物块B还在向上减速运动,未与A相碰

对A从M到最高处由动能定理有:

由①②③④式得: s=2L/3

(2)物块A、B最终紧靠一起在OM间作往复运动,从物块B开始运动至A、B一起运动到M点且速度为零的过程中,由能量转化和守恒定律有:

所以系统产生的总内能 E=3mgL

【注意要点】本题是一道在斜面上发生碰撞的两体问题,弹簧在碰撞过程中只起中间媒介作用,与最终要求解的问题无关。在解答此题时要求同学们在仔细分析运动过程的前提下,灵活运用动量守恒定律、能量转化与能量守恒定律.从而考查考生对概念的理解和运动学规律的运用能力;来考查考生的分析综合能力 .由例11、例12的分析和解答,可看出,涉及到斜面方向的动量守恒和能量转化问题,在使用动量守恒定律规律解题时,必须紧紧抓住碰撞时间极短,碰撞时系统沿斜面方向所受到的内力远大于外力的前提条件,而满足这一条件的一般情形是,重力沿斜面的分量与摩擦力相比起碰撞时的内力小的多 .如果不满足这一条件,系统在斜面方向就要受外力作用,因而也就不能使用动量守恒规律 .

总之,高考试题无论那个方向的动量守恒定律的应用都是在一维情况下设计的,这是考试大纲中明文规定,是不容置疑的。由上述诸例可得动量守恒定律和能量转化与守恒定律考查的特点是:一.灵活性强,难度极大, 内容丰富,能力要求高,多次出现在两个守恒定律网络交汇的综合计算中;二.题型全,年年有,不回避重复考查,平均每年有2—3道题,是甑别考生能力的重要内容;三.两个守恒定律不论是从内容上看还是从方法上看都极易满足理科综合试题的要求,经常与牛顿运动定律、圆周运动、热学、电磁学和近代物理知识综合运用,在高考中所占份量相当大.因此,我们必须高度重视.在复习动量守恒和能量守恒时,对于动量守恒,首先要抓住定律的矢量性、瞬时性、同一性和同时性,强调矢量守恒的表述形式.对于能量守恒(包括机械能守恒),要牢牢抓住功是能量转化的量度这条主线,从多方面、多角度理解功的概念,强调其标量守恒的表述形式.在解题时,紧紧抓住两个守恒定律的纽带作用,正确分析物体之间相互作用的过程,建立准确的物理情景,针对某一物理过程确定状态,理清思路,抓住典型问题分析,寻求解题规律.众所周知,守恒思想是一种系统的方法,它最显著的特点是把由两个(或两个以上)物体组成的系统作为研究对象,从系统整体上进行研究.守恒定律就是某种整体特性的表现形式.因此,守恒定律的应用也就可以从整体上考虑.它犹如一柄利剑,可以回避许多中间过程细节,直接沟通细节发生变化的始未状态间的联系.这样,在运用两个守恒定律解题时,可以不涉及过程细节,只需要抓住关键状态,用动量守恒的规律把两个状态量联系起来,解决问题的思路相当简捷,计算也不繁琐,并能解决一些在中学阶段利用牛顿运动尚无法解决的问题.另外,在审题时,还应特别注重试题中的一些关键性语句,挖掘隐含条件,更要注意分析物理过程中的转折点.因为这些转折点不仅是不同规律的交汇点,也是各物理量的联系点.总之,一个系统的变化过程可能相当复杂,也可能有一些细节不甚清楚,但只要系统在变化过程中满足一定的守恒条件,则应用守恒定律解决此问题就是最为恰当的选择.

巩固训练

1、两个物体质量分别为和,它们与水平面间的动摩擦因数分别为和,开始时弹簧被两个物体压缩后用细线拉紧,如图所示,当烧断细线时,被压缩的弹簧弹开的两物体可以脱离弹簧,则 ( )

A.由于有摩擦力,所以系统动量一定不守恒

B.当时,弹开过程中系统动量守恒

C.和在刚脱离弹簧时的速度最大

D.在刚弹开的瞬间,和的加速度一定最大

【解析】 当烧断细线时,左边的物体受到向左的水平弹力和向右的摩擦力作用,右边的物体受到向有的水平弹力和向左的摩擦力作用,弹簧作用在两物体的弹力大小相等,方向相反,而摩擦力不仅与动摩擦因数有关,还与物体的质量有关.当水平面与物体的动摩擦因数跟其质量成反比时,两物体受到水平面的摩擦力也相等,因而此时系统受到的合外力为零,故弹开过程中系统的动量守恒.选项B是正确的,而选项A是不正确的.当两物体刚脱离弹簧瞬时 ,两物体受到水平面的摩擦力是静摩擦力,当物体开始滑动时受到的摩擦力是滑动摩擦力,两物体受到的合外力有由小变大的突变时刻,因而刚弹开的瞬间速度不是最大,加速度也不一定最大,所以选项CD都不正确.

【答案】 本题答案为B

2、(2004年天津理综卷) 如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动 .两球质量关系为,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6kg m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为,则

A.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为∶5

B.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10

C.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为∶5

D.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10

【分析】 设A、B球碰前速度分别为、,碰后速度分别为、,碰前动量分别为、;碰后动量分别为、,由题意知, A、B两球初动量大小相等,方向相同,都向右,且B球质量大于A球质量,所以 A球速度大于B球速度,若A球在右方,由于,故A、B两球永远不能相碰,由此可排选项C、D,其答案应在选项A、B中寻找 .再根据动量守恒定律,由系统动量守恒分别找出A、B球碰撞前后动量的改变量即可求解 .

【解答】 对A球:由-4kg m/s………………①

得=(-4+6) kg m/s=2kg m/s………………………………②

由以上计算知,A球动量减小,说明A球从左边追赶右边的B球,由于,故A球追上B球后与B球发生碰撞,碰撞中B球给A球以向左的冲量,且m/s …③

对A、B球:由动量守恒定律得:………………④

=(6+6-2)kg m/s=10kg m/s……⑤ 故 m/s……⑥

得 .

由上述分析和计算知,选项A正确 .

【点评】 本题考查考生对动量守恒定律的理解和运用,解答时要仔细审题,弄清题中的已知条件和要求的问题,然后可用假设法,判断A球在右方的不可能性,从而排除两个干扰选项,并确定A球在左方的大前提 .

3.质量为M的木块在水平面上处于静止状态,有一质量为m的子弹以水平速度v0击中木块并与其一起运动,若木块与水平面之间的动摩擦因数为,则木块在水平面上滑行的距离大小为多少?

某同学解题时列出了动量守恒方程:, ①

还列出了能量守恒方程: ②

并据此得出结论。这个结论正确吗?如结论正确,请求出经过并交待所列出的两个方程成立的条件;如果结论错误,请说明所列出的两个方程成立的条件并纠正错误。

【解析】结论错误。

方程①只适用于子弹与木块相互作用时间极短,地面滑动摩擦力冲量可以忽略不计时,方程②没有考虑子弹与木块碰撞时的能量损失,即

第二个方程应写为

与方程①联立解得

4、如图所示,A、B、C三物块质量均为m,置于光滑水平台面上,B、C间夹有已完全压紧不能再压缩的弹簧,两物块用细绳相连,使弹簧不能伸展,物块A以速度v0沿B、C连线方向向B运动,相碰后,A和B、C粘合在一起,然后连接B、C的细绳因受扰动而突然断开,弹簧伸展从而使C与A、B分离,脱离弹簧后C的速度为v0.

(1)求弹簧所释放的势能△E.

(2)若更换B、C间的弹簧,当物块A以速度v向B运动,物块C在脱离弹簧后的速度为2v0,则弹簧所释放的势能△E′是多少

(3)若情况(2)中的弹簧与情况(1)中的弹簧相同,为使物块C在脱离弹簧后的速度仍为2v0,A的初速度应为多大

【解析】此题是动量守恒、能量守恒完美结合的综合性很强的代表性试题,它的确是一道既能考查考生分析问题和解决问题的能力、又能拉开考生档次的压轴题.

(1)设A与B、C碰撞粘合后的共同速度为u1,C脱离弹簧后的A、B的共同速度为u2,第一阶段由动量守恒可得:

mv0=3mu1 ①

第二阶段由动量守恒可得:

3mu1=2mu2+mu0 ②

再由能量守恒得

(3m)u+Ep=(2m)u+mv ③

由①得u1=

由②得u2=0代入③,得Ep=mv

即△E=Ep=mv

(2)设与(1)中u1、u2、Ep相对应的量为u1′、u2′、Ep′,同理可得mv=3mu1′ ④

3mu1′=2mu2′+m(2v0) ⑤

(3m)u1′2+Ep′=(2m)u2′2+m(2v0)2⑥

由④⑤分别得u1′=, u2′=-v0

再代入⑥可得Ep′=m(v-6v0)2 ⑦

(3)以Ep′=Ep=mv代入⑦式

mv =m(v-6v0)2

解得v=8v0, v=4v0

以v=8v0代入④,由④⑤两式得

u1′=v0, u2′=3v0

因为u1′< u2′不合题意,所以v=8v0舍去,以v=4v0代入④,由④⑤联立得

u1′=v0, u2′=0

∵ u1′> u2′符合题意,即v=4v0

【点评】对于综合性很强的高考题,整个物理过程分成哪几个阶段,搞清每个阶段符合什么规律,是解答高考综合题的关键.本题是1995年上海高考试题的压轴题,它与2000年全国高考物理试题的压轴题(本文中的例5)有很多相似之处,训练时要通过比较,掌握此类试题的求解的通法,同时还要明确其中的区别,以防止定势思维的不利影响。

同课章节目录