第7课《记念刘和珍君》

图片预览

文档简介

课件24张PPT。第7课

记念刘和珍君作者:鲁迅

选自《华盖集续编》 鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后目睹中国人的麻木愚昧,遂弃医从文,立志于医治国民精神上的疾病。

代表作有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《南腔北调集》等。

1918年,第一次用“鲁迅”这个笔名在《新青年》发表了中国第一篇白话小说《狂人日记》奠定了新文学运动的基石 。

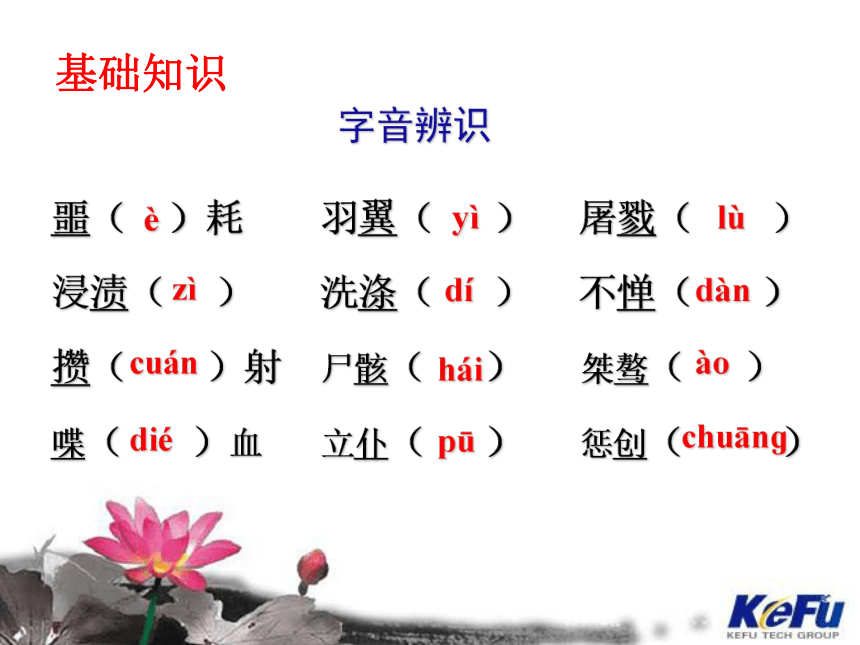

作者简介 1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。在这一惨案中,北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席刘和珍遇难了!刘和珍是鲁迅先生的学生,是位爱国的热血青年,她的牺牲给鲁迅先生带来了莫大的悲哀,而当时的反动文人还在一些刊物上发表文章对爱国青年进行污蔑、中伤,致使鲁迅先生悲愤之极,同年四月,写下了这篇纪念文章。写作背景 噩( )耗 羽翼( ) 屠戮( )

浸渍( ) 洗涤( ) 不惮( )

攒( )射 尸骸( ) 桀骜( )

喋( )血 立仆( ) 惩创( )èyìzìdícuánháiào字音辨识lùdàndiépūchuānɡ基础知识(1)深味:深深地体会。

(2)菲薄:①微薄(指数量少、质量次)。②瞧不起。课文是微薄的意思。

(3)喋血:流血满地。喋,血流出来的样子。

(4)浸渍:浸润,渗透。

(5)洋溢:(情绪、气氛等)充分流露。“血”不是抽象的情绪或气氛,课文中说“四十多个青年的血,洋溢在我的周围”,是用比拟手法形容悲愤之沉重。词语集释(6)黯然:情绪低落的样子,如黯然泪下、黯然神伤;也指阴暗的样子,如黯然无光。文中指忧伤的样子。

(7)惩创:惩罚,惩治。

(8)转辗:多写作“辗转”。课文中是翻滚的意思。

(9)攒射:集中射击。

(10)偏安:指封建王朝失去中原而苟安于仅存的部分领土。课文中“偏安于宗帽胡同”指的是暂时在宗帽胡同租赁房屋上课。(11)长歌当哭:意思是用写文章来代替哭泣。长歌,引吭高歌,这里指写文章。当,当作。

(12)百折不回:无论受多少挫折都不退缩,形容意志坚强。也说百折不挠。

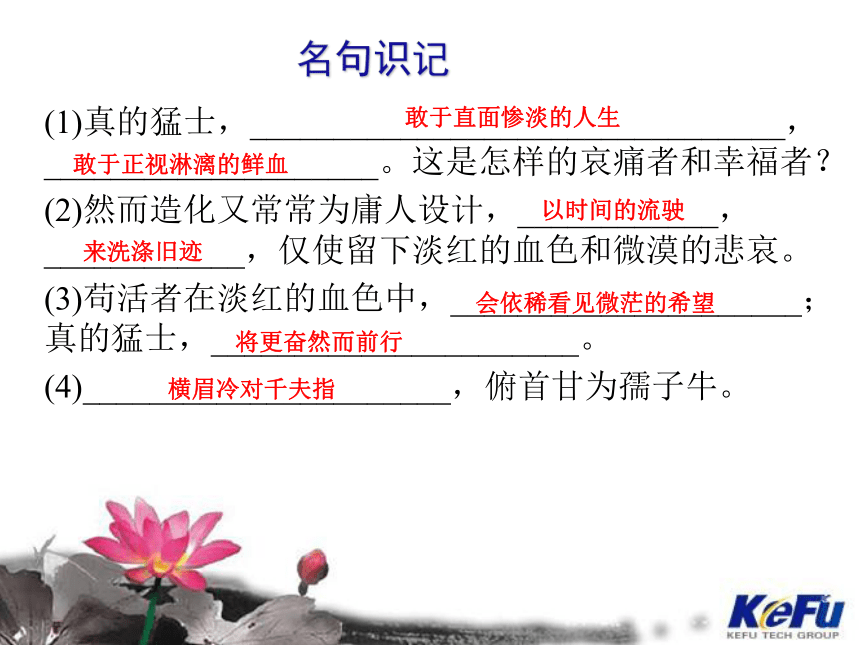

(13)殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑。(1)真的猛士,________________________________,____________________。这是怎样的哀痛者和幸福者?

(2)然而造化又常常为庸人设计,____________,____________,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。

(3)苟活者在淡红的血色中,_____________________;真的猛士,______________________。

(4)______________________,俯首甘为孺子牛。敢于直面惨淡的人生 敢于正视淋漓的鲜血 以时间的流驶 来洗涤旧迹 会依稀看见微茫的希望 将更奋然而前行 横眉冷对千夫指 名句识记课文主旨

本文通过悼念刘和珍,深刻地揭露北洋军阀政府屠杀爱国青年的滔天罪行,有力地抨击帮闲文人造谣诬蔑爱国青年的无耻卑劣,高度赞颂爱国青年临危不惧、团结友爱的崇高品质和大义凛然、殒身不恤的爱国精神,呼唤民众、激励猛士,抒发作者强烈的爱憎分明的感情。

写作缘由 1.2节

《记念刘和珍君》 “纪念”主体 3.4.5节

请愿的意义 6.7节

整体把握①预定《莽原》全年——“毅然”坚定追求进步思想②参加师大学潮斗争虑及母校

有责任感③前往执政府请愿,被杀害——“欣然”前往爱国热忱★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。 斗争精神温和善良“微笑”、“温和”“反抗”;“黯然”、“泣下”鲁迅对刘和珍的认识源于哪些事件?文章分析 课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?1.与反对派的凶残毒辣形成强烈的反差。

2.他脑海中永存刘和珍始终微笑的面容,流露出不相信不愿意她死的情感。表现极度的悲痛。

3.透出她的善良与纯真,爆发出作者对反动派的抨击和揭露。 那么鲁迅认为刘和珍牺牲的意义何在? 然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

1.既然作者反复强调“有写一点东西的必要”,为什么又说“我实在无话可说”?①青年的牺牲,使我悲痛万分艰于呼吸视听;

②所谓“文人学者”阴险论调,又使我的悲哀出离愤怒。

这样写既揭露了政府及其走狗的罪行,又表现了作家的愤怒和悲痛。 重点句赏析2.“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”为什么说是“哀痛者”又是“幸福者?“真的猛士”

“惨淡的人生”

“哀痛者”:

真正勇敢的革命者指反动派统治下的黑暗现实

是说明真的猛士看到民族的衰亡,社会的黑暗,人民的痛苦,看到爱国志士被杀戮,感到万分哀痛,所以说是“哀痛者”。同时,他们又为自己能为人民而死,重于泰山,因而感到莫大的幸福,无论是奋斗还是牺牲都是幸福的。

“幸福者”:3.“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。”这句话应如何理解?

此句从三个层次来揭露杀人者的凶残,而且层层递进。

第一层是“我”可以用最大的想象力来想象中国人的坏,足见其坏之劣;

第二层是即使如此,我还是没有想到杀人者会如此凶残;

第三层是即使料到了,也不相信。这三层意思最大限度地表达了作者对牺牲青年的同情,对杀人凶手的愤恨。4.“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。”这话应如何理解?

写出了三个女子临难从容,互相救助,同时揭露执政政府的屠杀、凶残和暴虐。5.在文中,“中国人”“庸人”“苟活者”“无恶意的闲人”“有恶意的闲人”各指什么样的人?

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。”这里的“中国人”是泛指所有的中国人,而不是特指“反动派”。

“庸人”即平庸之人,平平常常无所作为的人。

“苟活者”是指有一定是非观念,不忘怀烈士的死难而又没有行动起来的人们。6.如何理解第六节“煤”的比喻?

此处以煤的形成来比喻人类血战前行的历史。“煤的形成,当时用大量的木材”,以“大量的木材”来比喻人类社会在残酷斗争中流了大量的血,付出了很高的代价,“结果却是一小块”写由大量木材凝成的煤只是很小的部分,以此来比喻大量流血牺牲而换得的人类历史的前进只是一小步。同时,作者沉痛指出 “但请愿是不在其中的”,请愿并未推动历史前行。“更何况是徒手”,徒手请愿更不能推动历史,使之有任何进步。在貌似平淡的语言中,饱含了鲁迅深深的哀痛与惋惜之情。7.本文引用陶潜诗句有何作用?

文中引用的是《挽歌诗三首》中的第三首的最后四句。这是陶潜自挽之词,最后四句设想自己死了之后,“亲戚在送葬之后也许还能留下一点哀伤,至于别人则已唱过了挽歌,就算尽到了朋友的情谊了。人死了还有什么可说的呢?把自己的躯体葬在山里,和山在一起就行了。”鲁迅引用陶诗后说:“倘能如此,这也就够了。”这说明他主要借用“托体同山阿”一句,表示自己希望烈士的精神像高山一样永垂不朽,“永存微笑的和蔼的旧影”,以激励后死者向反动派作斗争。1.记叙、抒情和议论相结合,这是本文的一个突出特色。

记叙、抒情和议论是不同的语言表达方式。记叙是议论和抒情的基础。在记叙的基础上抒情,可以增强感染力;在记叙的基础上议论,可以揭示事物本质,深化文章主旨。写作特色2.运用反复、反语和对比、排比等手法,加强抒情和议论的效果,增强了文章的感染力。

综合运用多种修辞手法,可以增强文章的表现力。使用反复能够起到突出思想、强调感情、加强节拍的效果。文中多次采用反复的手法,使文章回环往复,具有一唱三叹的抒情效果。例如文章写到:“可是我实在无话可说”“那里还能有什么言语”(第一节),“我还有什么话可说呢”(第四节),“呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君”(第七节)等。这里是反复,同时也有反语,把作者“我还有要说的话”但“我说不出话”的悲痛和愤怒的感情渲染得更浓。让读者通过想象、联想去补充作者要说而说不出的话。 运用对比手法,可以造成强烈的反差,使读者憎恶扬善。本文中有人物自身的对比,如刘和珍“生活艰难”与“毅然预定《莽原》全年”的对比,表现她对真理的追求;有人物之间的对比,如女师大教员“准备陆续引退”与刘和珍“虑及母校前途,黯然至于泣下”的对比,衬托出烈士的崇高精神;有作者认识上的前后对比,如“我向来不惮以最坏的恶意来推测中国人”与认识到反动政府与“流言家”“竟会下劣凶残到这地步”的对比,揭露反动派的丑恶面目。3.多处运用警策的语言,含有深刻的哲理,收到强烈的艺术效果。

警策的语言具有凝练性、概括性和含蓄性,意味深长,加深人们对事物的认识和理解,启发人们沿着正确的道路前进。

例如:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”,这一铮铮作响的对偶句,启示人们不畏艰险,敢于面对黑暗的社会现实,勇敢战斗。又如以煤的形成比喻“人类的血战前行的历史”,生动贴切地化抽象为具象,指出徒手请愿只能招致无谓的牺牲,告诫人们一定要以暴力革命来代替请愿一类的斗争方式。这里寄寓了鲁迅沉痛的珍惜之情和谆谆教诲之意。

记念刘和珍君作者:鲁迅

选自《华盖集续编》 鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人。1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后目睹中国人的麻木愚昧,遂弃医从文,立志于医治国民精神上的疾病。

代表作有:小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《南腔北调集》等。

1918年,第一次用“鲁迅”这个笔名在《新青年》发表了中国第一篇白话小说《狂人日记》奠定了新文学运动的基石 。

作者简介 1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义支持下进兵关内,冯玉祥率领的国民军同奉军作战。日本帝国主义公开援助奉军,派军舰驶入大沽口,炮击国民军。3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿。段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤200余人,造成屠杀爱国人民的“三·一八”惨案。在这一惨案中,北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席刘和珍遇难了!刘和珍是鲁迅先生的学生,是位爱国的热血青年,她的牺牲给鲁迅先生带来了莫大的悲哀,而当时的反动文人还在一些刊物上发表文章对爱国青年进行污蔑、中伤,致使鲁迅先生悲愤之极,同年四月,写下了这篇纪念文章。写作背景 噩( )耗 羽翼( ) 屠戮( )

浸渍( ) 洗涤( ) 不惮( )

攒( )射 尸骸( ) 桀骜( )

喋( )血 立仆( ) 惩创( )èyìzìdícuánháiào字音辨识lùdàndiépūchuānɡ基础知识(1)深味:深深地体会。

(2)菲薄:①微薄(指数量少、质量次)。②瞧不起。课文是微薄的意思。

(3)喋血:流血满地。喋,血流出来的样子。

(4)浸渍:浸润,渗透。

(5)洋溢:(情绪、气氛等)充分流露。“血”不是抽象的情绪或气氛,课文中说“四十多个青年的血,洋溢在我的周围”,是用比拟手法形容悲愤之沉重。词语集释(6)黯然:情绪低落的样子,如黯然泪下、黯然神伤;也指阴暗的样子,如黯然无光。文中指忧伤的样子。

(7)惩创:惩罚,惩治。

(8)转辗:多写作“辗转”。课文中是翻滚的意思。

(9)攒射:集中射击。

(10)偏安:指封建王朝失去中原而苟安于仅存的部分领土。课文中“偏安于宗帽胡同”指的是暂时在宗帽胡同租赁房屋上课。(11)长歌当哭:意思是用写文章来代替哭泣。长歌,引吭高歌,这里指写文章。当,当作。

(12)百折不回:无论受多少挫折都不退缩,形容意志坚强。也说百折不挠。

(13)殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。殒,死亡。恤,顾虑。(1)真的猛士,________________________________,____________________。这是怎样的哀痛者和幸福者?

(2)然而造化又常常为庸人设计,____________,____________,仅使留下淡红的血色和微漠的悲哀。

(3)苟活者在淡红的血色中,_____________________;真的猛士,______________________。

(4)______________________,俯首甘为孺子牛。敢于直面惨淡的人生 敢于正视淋漓的鲜血 以时间的流驶 来洗涤旧迹 会依稀看见微茫的希望 将更奋然而前行 横眉冷对千夫指 名句识记课文主旨

本文通过悼念刘和珍,深刻地揭露北洋军阀政府屠杀爱国青年的滔天罪行,有力地抨击帮闲文人造谣诬蔑爱国青年的无耻卑劣,高度赞颂爱国青年临危不惧、团结友爱的崇高品质和大义凛然、殒身不恤的爱国精神,呼唤民众、激励猛士,抒发作者强烈的爱憎分明的感情。

写作缘由 1.2节

《记念刘和珍君》 “纪念”主体 3.4.5节

请愿的意义 6.7节

整体把握①预定《莽原》全年——“毅然”坚定追求进步思想②参加师大学潮斗争虑及母校

有责任感③前往执政府请愿,被杀害——“欣然”前往爱国热忱★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。 斗争精神温和善良“微笑”、“温和”“反抗”;“黯然”、“泣下”鲁迅对刘和珍的认识源于哪些事件?文章分析 课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?1.与反对派的凶残毒辣形成强烈的反差。

2.他脑海中永存刘和珍始终微笑的面容,流露出不相信不愿意她死的情感。表现极度的悲痛。

3.透出她的善良与纯真,爆发出作者对反动派的抨击和揭露。 那么鲁迅认为刘和珍牺牲的意义何在? 然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

1.既然作者反复强调“有写一点东西的必要”,为什么又说“我实在无话可说”?①青年的牺牲,使我悲痛万分艰于呼吸视听;

②所谓“文人学者”阴险论调,又使我的悲哀出离愤怒。

这样写既揭露了政府及其走狗的罪行,又表现了作家的愤怒和悲痛。 重点句赏析2.“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”为什么说是“哀痛者”又是“幸福者?“真的猛士”

“惨淡的人生”

“哀痛者”:

真正勇敢的革命者指反动派统治下的黑暗现实

是说明真的猛士看到民族的衰亡,社会的黑暗,人民的痛苦,看到爱国志士被杀戮,感到万分哀痛,所以说是“哀痛者”。同时,他们又为自己能为人民而死,重于泰山,因而感到莫大的幸福,无论是奋斗还是牺牲都是幸福的。

“幸福者”:3.“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。”这句话应如何理解?

此句从三个层次来揭露杀人者的凶残,而且层层递进。

第一层是“我”可以用最大的想象力来想象中国人的坏,足见其坏之劣;

第二层是即使如此,我还是没有想到杀人者会如此凶残;

第三层是即使料到了,也不相信。这三层意思最大限度地表达了作者对牺牲青年的同情,对杀人凶手的愤恨。4.“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。”这话应如何理解?

写出了三个女子临难从容,互相救助,同时揭露执政政府的屠杀、凶残和暴虐。5.在文中,“中国人”“庸人”“苟活者”“无恶意的闲人”“有恶意的闲人”各指什么样的人?

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。”这里的“中国人”是泛指所有的中国人,而不是特指“反动派”。

“庸人”即平庸之人,平平常常无所作为的人。

“苟活者”是指有一定是非观念,不忘怀烈士的死难而又没有行动起来的人们。6.如何理解第六节“煤”的比喻?

此处以煤的形成来比喻人类血战前行的历史。“煤的形成,当时用大量的木材”,以“大量的木材”来比喻人类社会在残酷斗争中流了大量的血,付出了很高的代价,“结果却是一小块”写由大量木材凝成的煤只是很小的部分,以此来比喻大量流血牺牲而换得的人类历史的前进只是一小步。同时,作者沉痛指出 “但请愿是不在其中的”,请愿并未推动历史前行。“更何况是徒手”,徒手请愿更不能推动历史,使之有任何进步。在貌似平淡的语言中,饱含了鲁迅深深的哀痛与惋惜之情。7.本文引用陶潜诗句有何作用?

文中引用的是《挽歌诗三首》中的第三首的最后四句。这是陶潜自挽之词,最后四句设想自己死了之后,“亲戚在送葬之后也许还能留下一点哀伤,至于别人则已唱过了挽歌,就算尽到了朋友的情谊了。人死了还有什么可说的呢?把自己的躯体葬在山里,和山在一起就行了。”鲁迅引用陶诗后说:“倘能如此,这也就够了。”这说明他主要借用“托体同山阿”一句,表示自己希望烈士的精神像高山一样永垂不朽,“永存微笑的和蔼的旧影”,以激励后死者向反动派作斗争。1.记叙、抒情和议论相结合,这是本文的一个突出特色。

记叙、抒情和议论是不同的语言表达方式。记叙是议论和抒情的基础。在记叙的基础上抒情,可以增强感染力;在记叙的基础上议论,可以揭示事物本质,深化文章主旨。写作特色2.运用反复、反语和对比、排比等手法,加强抒情和议论的效果,增强了文章的感染力。

综合运用多种修辞手法,可以增强文章的表现力。使用反复能够起到突出思想、强调感情、加强节拍的效果。文中多次采用反复的手法,使文章回环往复,具有一唱三叹的抒情效果。例如文章写到:“可是我实在无话可说”“那里还能有什么言语”(第一节),“我还有什么话可说呢”(第四节),“呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君”(第七节)等。这里是反复,同时也有反语,把作者“我还有要说的话”但“我说不出话”的悲痛和愤怒的感情渲染得更浓。让读者通过想象、联想去补充作者要说而说不出的话。 运用对比手法,可以造成强烈的反差,使读者憎恶扬善。本文中有人物自身的对比,如刘和珍“生活艰难”与“毅然预定《莽原》全年”的对比,表现她对真理的追求;有人物之间的对比,如女师大教员“准备陆续引退”与刘和珍“虑及母校前途,黯然至于泣下”的对比,衬托出烈士的崇高精神;有作者认识上的前后对比,如“我向来不惮以最坏的恶意来推测中国人”与认识到反动政府与“流言家”“竟会下劣凶残到这地步”的对比,揭露反动派的丑恶面目。3.多处运用警策的语言,含有深刻的哲理,收到强烈的艺术效果。

警策的语言具有凝练性、概括性和含蓄性,意味深长,加深人们对事物的认识和理解,启发人们沿着正确的道路前进。

例如:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”,这一铮铮作响的对偶句,启示人们不畏艰险,敢于面对黑暗的社会现实,勇敢战斗。又如以煤的形成比喻“人类的血战前行的历史”,生动贴切地化抽象为具象,指出徒手请愿只能招致无谓的牺牲,告诫人们一定要以暴力革命来代替请愿一类的斗争方式。这里寄寓了鲁迅沉痛的珍惜之情和谆谆教诲之意。