第10课《短新闻两篇》-别了,“不列颠尼亚”

文档属性

| 名称 | 第10课《短新闻两篇》-别了,“不列颠尼亚” |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-05-20 07:50:54 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。第10课

别了,

“不列颠尼亚”了解背景

《别了,“不列颠尼亚”》写于1997年7月1日,也就在那一天的零点,在中国,在香港发生了一件具有重大历史意义的事件,那便是香港在这一时刻又回到了祖国的怀抱。

《中英南京条约》使香港离开了祖国,变成了大英帝国的殖民地,150多年来,28任港督代表英国对香港进行统治。为了使香港回归,中国共产党人作出了许多努力,终于,1984年的《中英联合声明》使香港的回归指日可待,13年的漫长等待,让亿万中国人失去了许多,也得到了许多。当1997年7月1日零时这一庄严的时刻到来之际,哪一个中华儿女不热血沸腾呢?《别了,“不列颠尼亚”》就是在这样的一种背景下创作出来的。 “新闻”有广义和狭义之分。

广义的“新闻”泛指整个新闻事业;

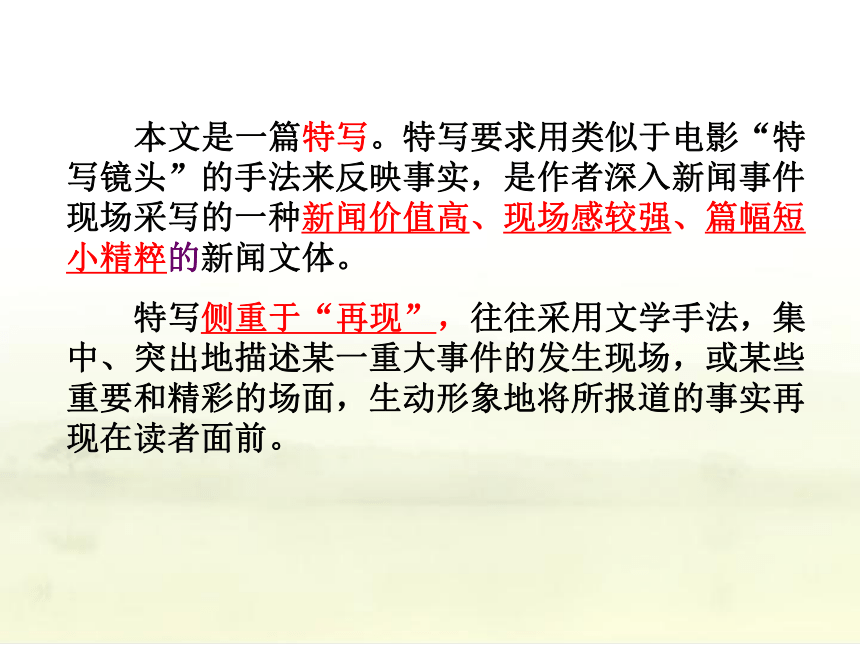

狭义的“新闻”则是指一种文体,包括消息、通讯、评论、特写、访问记等。它是反映新发生的、重要的、有意义的、能引起广泛兴趣的事实的特殊文体,“具有迅速、简短的特点,是一种最有效的宣传形式”。它是报纸、广播、电视常用体裁形式的总称。新闻常识 本文是一篇特写。特写要求用类似于电影“特写镜头”的手法来反映事实,是作者深入新闻事件现场采写的一种新闻价值高、现场感较强、篇幅短小精粹的新闻文体。

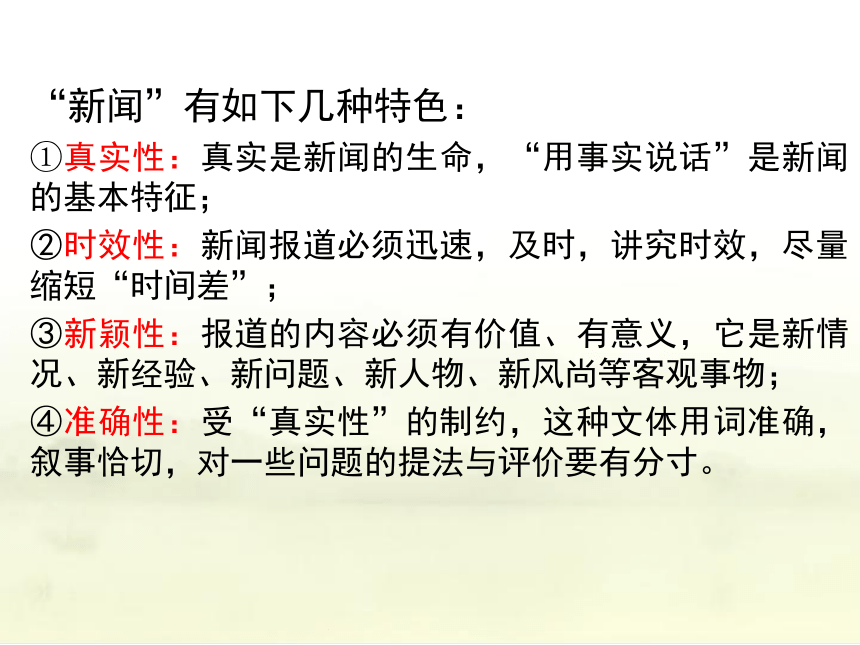

特写侧重于“再现”,往往采用文学手法,集中、突出地描述某一重大事件的发生现场,或某些重要和精彩的场面,生动形象地将所报道的事实再现在读者面前。“新闻”有如下几种特色:

①真实性:真实是新闻的生命,“用事实说话”是新闻的基本特征;

②时效性:新闻报道必须迅速,及时,讲究时效,尽量缩短“时间差”;

③新颖性:报道的内容必须有价值、有意义,它是新情况、新经验、新问题、新人物、新风尚等客观事物;

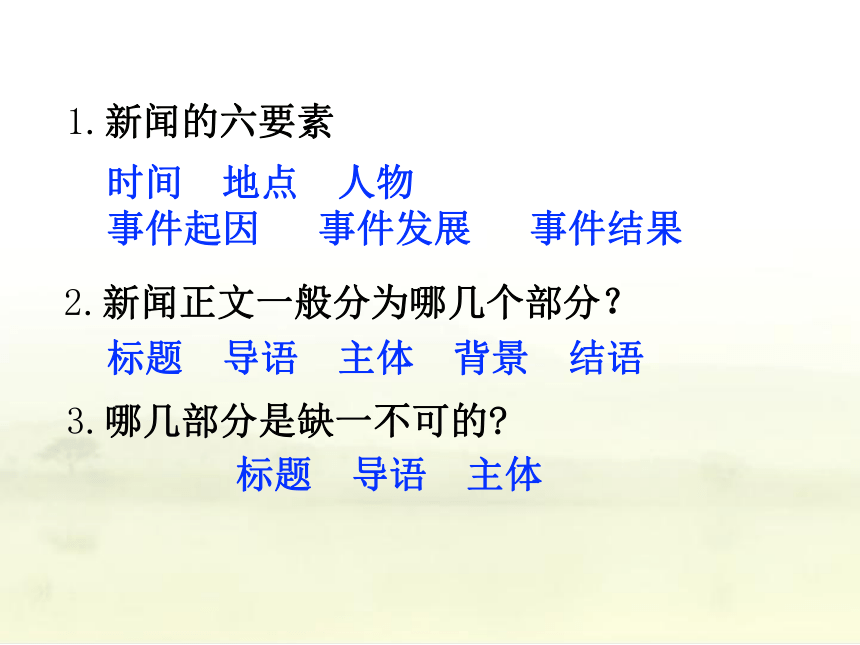

④准确性:受“真实性”的制约,这种文体用词准确,叙事恰切,对一些问题的提法与评价要有分寸。 2.新闻正文一般分为哪几个部分? 3.哪几部分是缺一不可的?1.新闻的六要素时间 地点 人物

事件起因 事件发展 事件结果标题 导语 主体 背景 结语标题 导语 主体如何理解标题?1.以英国皇家油轮“不列颠尼亚”号象征英国在香港的统治。

2.“别了”用委婉中略含嘲讽的口气,表明这种统治的结束。

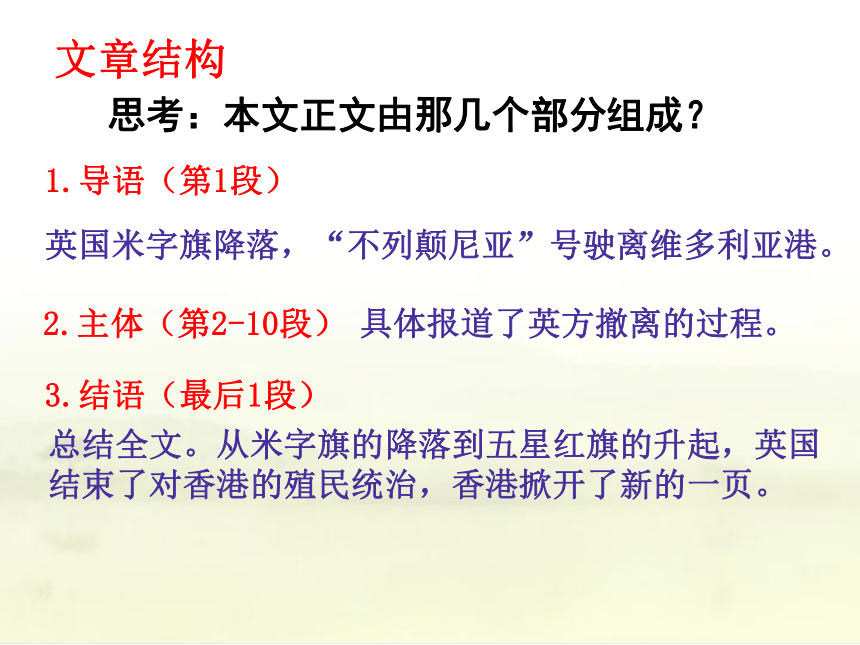

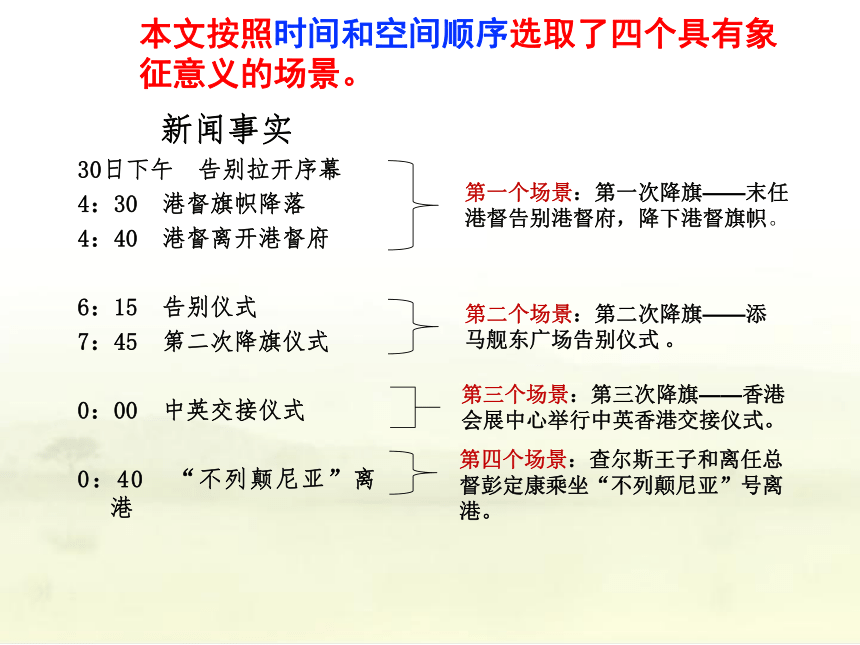

3.体现了逐渐强大的中国人民的民族自豪感。标题解读 本文报道了1997年7月1日中国政府恢复对香港行使主权,英国王子查尔斯和末任港督彭定康乘“不列颠尼亚”号撤离香港的事件。表达了中国人民对香港回归的欣喜之情。 文章报道了什么事件,表达了中国人民怎样的思想感情?整体感知思考:本文正文由那几个部分组成?1.导语(第1段) 2.主体(第2-10段)3.结语(最后1段)英国米字旗降落,“不列颠尼亚”号驶离维多利亚港。具体报道了英方撤离的过程。总结全文。从米字旗的降落到五星红旗的升起,英国结束了对香港的殖民统治,香港掀开了新的一页。文章结构 本文报道的是97香港回归,英国撤退时的几个重要场景。请同学们找出文中含有具体时间的句子,并且根据这些时间概括文中选取了哪几个具有象征意义的场景来报道这一重大事件。主体研读新闻事实

30日下午 告别拉开序幕

4:30 港督旗帜降落

4:40 港督离开港督府

6:15 告别仪式

7:45 第二次降旗仪式

0:00 中英交接仪式

0:40 “不列颠尼亚”离港

第一个场景:第一次降旗——末任港督告别港督府,降下港督旗帜。 第二个场景:第二次降旗——添马舰东广场告别仪式 。第三个场景:第三次降旗——香港会展中心举行中英香港交接仪式。第四个场景:查尔斯王子和离任总督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离港。 本文按照时间和空间顺序选取了四个具有象征意义的场景。思考:这些时间精确计时计分,衔接的非常紧密,为什么要这样写?1.新闻需要真实地记录历史事件。

2.急切地盼望着回归时刻的到来。

3.表现了扬眉吐气的中国人的民族自豪感。四个场景1.末任港督离府 2.告别仪式3.中英香港交接仪式4.“不列颠尼亚”离港 第一场景:6月30日下午4点30分至40分,末任港督彭定康告别港督府,降下港督旗帜。(第三自然段)彭定康和女儿离开总督府第二场景:6月30日下午6时15分至7点45分,在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,降下英国国旗。

(第五、六、七自然段)彭定康接过降下的旗帜为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”,但又是在蒙蒙细雨中?? “蒙蒙细雨”对“告别”的仪式的氛围起了渲染的作用。? 英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,可以说在中国香港的土地上,英国殖民统治的太阳陨落了,所以把英国告别仪式称为“日落仪式”。第三场景: 子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。

(第八自然段)第四场景:7月1日零点40分,在中国南海,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。 (第十自然段)讨论:文中三次写到降旗,各有什么意义? 第一次降旗——港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下

意义:这标志今后的香港再也不会由港督来统治。第二次降旗——港岛上的每天一度的降旗

平时,这一次降旗是很平常的,但这一次降旗,意义非常大。

意义:标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

第三次降旗——7月1日子夜时分的中英香港交接仪式的易帜

意义:标志着英国对香港长达一个半世纪的统治的结束,也标志着从此中华人民共和国将对香港恢复行使主权。

如何理解“大英帝国从海上来,又从海上去。” 短短的十三个字,运用对比手法,包含着无穷的意蕴:当年从海上耀武扬威地来,今天黯然地从海上离去。胜利的自豪之情,溢于言表。

找出和新闻事实相应的背景补充新闻事实

30日下午 告别拉开序幕

4:30 港督旗帜降落

4:40 港督离开港督府

6:15 告别仪式

7:45 第二次降旗仪式

0:00 中英交接仪式

0:40 “不列颠尼亚”离港

历史的回顾

→ 曾居住过25任港督的庭院

→ 每一位港督离任都举行降旗仪

→ 插叙港督府

→ 150多年的英国管治即将告终

→ 插叙156年前英国占领港岛, 今天降下了米字旗

→ 英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结

→ 从海上来,又从海上走现场与背景相结合(借景寓意)

对现场实景描写细致 (细节描写)

多处运用对比的表现手法(巧用对比)写作手法本文曾获:

第八届中国新闻奖一等奖

1997年新华社社级好稿

这篇新闻真实地再现了香港回归祖国怀抱这一历史时刻,作者选择独特新闻视角郑重地记录下这一历史时刻,含蓄地表达了一种祖国恢复对香港行使主权时的庄严与喜悦的心情。 总结东方之珠—香港维多利亚港夜景鸟瞰香港夜景香港码头香港红勘体育馆星光大道李小龙星光大道香港迪斯尼乐园香港地图

别了,

“不列颠尼亚”了解背景

《别了,“不列颠尼亚”》写于1997年7月1日,也就在那一天的零点,在中国,在香港发生了一件具有重大历史意义的事件,那便是香港在这一时刻又回到了祖国的怀抱。

《中英南京条约》使香港离开了祖国,变成了大英帝国的殖民地,150多年来,28任港督代表英国对香港进行统治。为了使香港回归,中国共产党人作出了许多努力,终于,1984年的《中英联合声明》使香港的回归指日可待,13年的漫长等待,让亿万中国人失去了许多,也得到了许多。当1997年7月1日零时这一庄严的时刻到来之际,哪一个中华儿女不热血沸腾呢?《别了,“不列颠尼亚”》就是在这样的一种背景下创作出来的。 “新闻”有广义和狭义之分。

广义的“新闻”泛指整个新闻事业;

狭义的“新闻”则是指一种文体,包括消息、通讯、评论、特写、访问记等。它是反映新发生的、重要的、有意义的、能引起广泛兴趣的事实的特殊文体,“具有迅速、简短的特点,是一种最有效的宣传形式”。它是报纸、广播、电视常用体裁形式的总称。新闻常识 本文是一篇特写。特写要求用类似于电影“特写镜头”的手法来反映事实,是作者深入新闻事件现场采写的一种新闻价值高、现场感较强、篇幅短小精粹的新闻文体。

特写侧重于“再现”,往往采用文学手法,集中、突出地描述某一重大事件的发生现场,或某些重要和精彩的场面,生动形象地将所报道的事实再现在读者面前。“新闻”有如下几种特色:

①真实性:真实是新闻的生命,“用事实说话”是新闻的基本特征;

②时效性:新闻报道必须迅速,及时,讲究时效,尽量缩短“时间差”;

③新颖性:报道的内容必须有价值、有意义,它是新情况、新经验、新问题、新人物、新风尚等客观事物;

④准确性:受“真实性”的制约,这种文体用词准确,叙事恰切,对一些问题的提法与评价要有分寸。 2.新闻正文一般分为哪几个部分? 3.哪几部分是缺一不可的?1.新闻的六要素时间 地点 人物

事件起因 事件发展 事件结果标题 导语 主体 背景 结语标题 导语 主体如何理解标题?1.以英国皇家油轮“不列颠尼亚”号象征英国在香港的统治。

2.“别了”用委婉中略含嘲讽的口气,表明这种统治的结束。

3.体现了逐渐强大的中国人民的民族自豪感。标题解读 本文报道了1997年7月1日中国政府恢复对香港行使主权,英国王子查尔斯和末任港督彭定康乘“不列颠尼亚”号撤离香港的事件。表达了中国人民对香港回归的欣喜之情。 文章报道了什么事件,表达了中国人民怎样的思想感情?整体感知思考:本文正文由那几个部分组成?1.导语(第1段) 2.主体(第2-10段)3.结语(最后1段)英国米字旗降落,“不列颠尼亚”号驶离维多利亚港。具体报道了英方撤离的过程。总结全文。从米字旗的降落到五星红旗的升起,英国结束了对香港的殖民统治,香港掀开了新的一页。文章结构 本文报道的是97香港回归,英国撤退时的几个重要场景。请同学们找出文中含有具体时间的句子,并且根据这些时间概括文中选取了哪几个具有象征意义的场景来报道这一重大事件。主体研读新闻事实

30日下午 告别拉开序幕

4:30 港督旗帜降落

4:40 港督离开港督府

6:15 告别仪式

7:45 第二次降旗仪式

0:00 中英交接仪式

0:40 “不列颠尼亚”离港

第一个场景:第一次降旗——末任港督告别港督府,降下港督旗帜。 第二个场景:第二次降旗——添马舰东广场告别仪式 。第三个场景:第三次降旗——香港会展中心举行中英香港交接仪式。第四个场景:查尔斯王子和离任总督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离港。 本文按照时间和空间顺序选取了四个具有象征意义的场景。思考:这些时间精确计时计分,衔接的非常紧密,为什么要这样写?1.新闻需要真实地记录历史事件。

2.急切地盼望着回归时刻的到来。

3.表现了扬眉吐气的中国人的民族自豪感。四个场景1.末任港督离府 2.告别仪式3.中英香港交接仪式4.“不列颠尼亚”离港 第一场景:6月30日下午4点30分至40分,末任港督彭定康告别港督府,降下港督旗帜。(第三自然段)彭定康和女儿离开总督府第二场景:6月30日下午6时15分至7点45分,在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,降下英国国旗。

(第五、六、七自然段)彭定康接过降下的旗帜为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”,但又是在蒙蒙细雨中?? “蒙蒙细雨”对“告别”的仪式的氛围起了渲染的作用。? 英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,可以说在中国香港的土地上,英国殖民统治的太阳陨落了,所以把英国告别仪式称为“日落仪式”。第三场景: 子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。

(第八自然段)第四场景:7月1日零点40分,在中国南海,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。 (第十自然段)讨论:文中三次写到降旗,各有什么意义? 第一次降旗——港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下

意义:这标志今后的香港再也不会由港督来统治。第二次降旗——港岛上的每天一度的降旗

平时,这一次降旗是很平常的,但这一次降旗,意义非常大。

意义:标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

第三次降旗——7月1日子夜时分的中英香港交接仪式的易帜

意义:标志着英国对香港长达一个半世纪的统治的结束,也标志着从此中华人民共和国将对香港恢复行使主权。

如何理解“大英帝国从海上来,又从海上去。” 短短的十三个字,运用对比手法,包含着无穷的意蕴:当年从海上耀武扬威地来,今天黯然地从海上离去。胜利的自豪之情,溢于言表。

找出和新闻事实相应的背景补充新闻事实

30日下午 告别拉开序幕

4:30 港督旗帜降落

4:40 港督离开港督府

6:15 告别仪式

7:45 第二次降旗仪式

0:00 中英交接仪式

0:40 “不列颠尼亚”离港

历史的回顾

→ 曾居住过25任港督的庭院

→ 每一位港督离任都举行降旗仪

→ 插叙港督府

→ 150多年的英国管治即将告终

→ 插叙156年前英国占领港岛, 今天降下了米字旗

→ 英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结

→ 从海上来,又从海上走现场与背景相结合(借景寓意)

对现场实景描写细致 (细节描写)

多处运用对比的表现手法(巧用对比)写作手法本文曾获:

第八届中国新闻奖一等奖

1997年新华社社级好稿

这篇新闻真实地再现了香港回归祖国怀抱这一历史时刻,作者选择独特新闻视角郑重地记录下这一历史时刻,含蓄地表达了一种祖国恢复对香港行使主权时的庄严与喜悦的心情。 总结东方之珠—香港维多利亚港夜景鸟瞰香港夜景香港码头香港红勘体育馆星光大道李小龙星光大道香港迪斯尼乐园香港地图