直线运动学案

图片预览

文档简介

第一章 直线运动

新课标要求

1.内容标准

(1)通过史实,初步了解近代实验科学产生的背景,认识实验对物理学发展的推动作用.

例1 了解亚里士多德关于力与运动的主要观点和研究方法.

例2 了解伽利略的实验研究工作,认识伽利略有关实验的科学思想和方法.

(2)通过对质点的认识,了解物理学研究中物理模型的特点,体会物理模型在探索自然规律中的作用.

例3认识在哪些情况下,可以把物体看成质点.

(3)经历匀变速直线运动的实验研究过程,理解位移、速度和加速度,了解匀变速直线运动的规律,体会实验在发现自然规律中的作用.

例4 用打点计时器、频闪照相或其他实验方法研究匀变速直线运动.

例5 通过史实,了解伽利略研究自由落体运动所用的实验和推理方法.

(4)能用公式和图像描述匀变速直线运动,体会数学在研究物理问题中的重要性.

2.活动建议

(1)通过实验研究质量相同、大小不同的物体在空气中下落的情况,从中了解空气对落体运动的影响.

(2)通过查找资料等方式,了解并讨论伽利略对物体运动的研究在科学发展和人类进步上的重大意义.

第一单元 运动的描述

考点解读 典型例题

知识要点一、质点1.质点:用来代替物体的有质量的点. 2.说明:(1)质点是一个理想化模型,实际上并不存在.(2) 物体可以简化成质点的情况:①物体各部分的运动情况都相同时(如平动).②物体的大小和形状对所研究问题的影响可以忽略不计的情况下(如研究地球的公转).③物体有转动,但转动对所研究的问题影响很小时(如研究小球从斜面上滚下的运动).即使是同一个物体,能否被简化为质点,也得依据问题的具体情况决定.(例1,针对练习1)二、参考系和坐标系1.参考系:在描述一个物体的运动时,用来作为标准的另外的物体.说明:(1)同一个物体,如果以不同的物体为参考系,观察结果可能不同.(2)参考系的选取是任意的,原则是以使研究物体的运动情况简单为原则;一般情况下如无说明,则以地面或相对地面静止的物体为参考系. 2.坐标系:为定量研究质点的位置及变化,在参考系上建立坐标系,如质点沿直线运动,以该直线为x轴;研究平面上的运动(如平抛运动)可建立直角坐标系.(例2,针对练习2)三、时刻和时间1.时刻:指的是某一瞬间,在时间轴上用—个确定的点表示.如“3s末”;和“4s初”.2.时间:是两个时刻间的一段间隔,在时间轴上用一段线段表示. 四、位置、位移和路程1.位置:质点所在空间对应的点.建立坐标系后用坐标来描述.2.位移:描述质点位置改变的物理量,是矢量,方向由初位置指向末位置,大小是从初位置到末位置的线段的长度.3.路程:物体运动轨迹的长度,是标量.说明:只有物体做单方向直线运动时,位移的大小才等于路程.(例3、4,针对练习3)五、速度与速率1. 速度:位移与发生这个位移所用时间的比值(v=),是矢量,方向与Δx的方向相同.2.瞬时速度与瞬时速率:瞬时速度指物体在某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹的切线方向,其大小叫瞬时速率,前者是矢量,后者是标量.3.平均速度与平均速率:在变速直线运动中,物体在某段时间的位移跟发生这段位移所用时间的比值叫平均速度(v=),是矢量,方向与位移方向相同;而物体在某段时间内运动的路程与所用时间的比值叫平均速率,是标量.说明:速度都是矢量,速率都是标量;速度描述物体运动的快慢及方向,而速率只能描述物体运动的快慢;瞬时速率就是瞬时速度的大小,但平均速率不一定等于平均速度的大小,只有在单方向直线运动中,平均速率才等于平均速度的大小,即位移大小等于路程时才相等.(例5、6,针对练习4、5)六、加速度1.物理意义:描述速度改变快慢及方向的物理量,是矢量.2.定义:速度的改变量跟发生这一改变所用时间的比值.3.公式:a= = 4.大小:等于单位时间内速度的改变量.5.方向:与速度改变量的方向相同.6.理解:要注意区别速度(v)、速度的改变(Δv)、速度的变化率().加速度的大小即,而加速度的方向即Δv的方向.(例7,针对练习6)疑难探究七.速度、速度变化量及加速度有哪些区别?速度等于位移跟时间的比值.它是位移对时间的变化率,描述物体运动的快慢和运动方向.也可以说是描述物体位置变化的快慢和位置变化的方向.速度的变化量是描述速度改变多少的,它等于物体的末速度和初速度的矢量差.它表示速度变化的大小和变化的方向,在匀加速直线运动中,速度变化的方向与初速度的方向相同;在匀减速直线运动中,速度的变化的方向与速度的方向相反.速度的变化与速度大小无必然联系.加速度是速度的变化与发生这一变化所用时间的比值.也就是速度对时间的变化率,在数值上等于单位时间内速度的变化.它描述的是速度变化的快慢和变化的方向.加速度的大小由速度变化的大小和发生这一变化所用时间的多少共同决定,与速度本身的大小以及速度变化的大小无必然联系.(例8,针对练习7) 【例1】在下列各运动的物体中,可视为质点的有( )A.做高低杠表演的体操运动员B.沿斜槽下滑的小钢球,研究它沿斜槽下滑的速度C.人造卫星,研究它绕地球的转动D.水平面上的木箱,研究它在水平力作用下是先滑动还是先滚动【例2】甲、乙、丙三人各乘一个热气球,甲看到楼房匀速上升,乙看到甲匀速上升,甲看到丙匀速上升,丙看到乙匀速下降,那么,从地面上看,甲、乙、丙的运动情况是 ( ) A.甲、乙匀速下降,v乙>v甲,丙停在空中 B.甲、乙匀速下降,v乙>v甲,丙匀速上升 C.甲、乙匀速下降,v乙>v甲,丙匀速下降,且v丙>v甲 D.以上说法均不正确【例3】一质点在x轴上运动,各个时刻的位置坐标如下表(质点在每一秒内都做单向直线运动),此质点开始运动后t/s012345x/m054-1-71(1)前几秒内位移最大?( )A.1 s B.2 sC.3 s D.4 s E.5 s(2)第几秒内的位移最大 ( )A.1 s B.2 sC.3 s D.4 s E.5 s【例4】某同学从学校的门口A处开始散步,先向南走了50m到达B处,再向东走了100m到达C处,最后又向北走了150m到达D处,则:(1)此人散步的总路程和位移各是多少 (2)要比较确切地表示这人散步过程中的各个位置,应采用什么数学手段较妥,分别应如何表示 (3)要比较确切地表示此人散步的位置变化,应用位移还是路程 【例5】(2001年全国高考题) 某测量员是这样利用回声测距离的:他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过1.00 s第一次听到回声,又经过0.50 s再次听到回声.已知声速为340 m/s,则两峭壁间的距离为_______________.【例6】(2002年春季上海高考题)火车第四次提速后,出现了“星级列车”,从其中的T14次列车时刻表可知,列车在蚌埠到济南区间段运行过程中的平均速率为_________km/h.T14次列车时刻表停靠站到达时刻开车时刻里程(km)上海…18∶000蚌埠22∶2622∶34484济南03∶1303∶21966北京08∶00…1463【例7】计算物体在下列时间段内的加速度(1)一辆汽车从车站出发做匀加速直线运动,经10 s速度达到108 km/h.(2)以40 m/s的速度运动的汽车,从某时刻起开始刹车,经8 s停下.(3)沿光滑水平地面以10 m/s运动的小球,撞墙后以原速度的大小反弹,与墙壁接触时间为0.2 s.【例8】下列关于速度和加速度的描述,正确的是( )A.加速度增大,速度一定增大B.速度改变量越大,加速度越大C.物体有加速度,速度就一定增大D.速度很大的物体,其加速度可以很小

____________________________________典型例题答案_______________________________________

【例1】解析:A中要欣赏的是运动员力与美的表演,或者是研究运动员的各种花样动作,若视为质点了,又欣赏什么、研究什么?小钢球下滑的速度与球的大小无关,可视作质点.研究人造卫星绕地球转动时,由于卫星的大小比起卫星到地球的距离小得多,所以卫星的形状、大小可以不考虑,可视为质点.木箱在水平力作用下是否滚动,与力在木箱上的作用点的位置有关,或者说与木箱的大小和形状有关,故此时不能把木箱看作质点.

答案:BC

说明:物体能否被抽象为质点模型,关键是看物体的形状和大小在所研究的问题中所起的作用,是不是达到了可以忽略的程度.通过质点模型的建立要注意学习和体会理想化方法的应用,这是物理学研究中经常采用的一种方法.

【例2】解析:楼房和地面相当于同一参考系,甲是匀速下降,乙看到甲匀速上升,说明乙匀速下降,且乙的速度v乙大于甲的速度v甲.甲看到丙匀速上升,有三种可能:(1)丙静止;(2)丙匀速上升;(3)丙匀速下降,且它们的速度v丙【答案】AB

说明:题干中描述的运动,选择的参照物不同,而A、B、C中描述的运动都是相对于地面的.

【例3】解析:在x坐标轴上找出t=0s;1s;2s;3s;4s;5s各时刻对应的位置,作出前1s;2s;3s;4s;5s内的位移,可见前4s内的位移最大,(1)中D正确;再作出第1s;2s;3s;4s;5s内的位移,可见第5s内的位移最大,(2)中E正确.

说明:要注意(1)(2)中指的时间间隔不同,(1)中前2s指的间间隔为2s,而(2)中第2s指的间间隔为1s.

【例4】解析:(1)此人的总路程为x/=(50+100+150)m=300m.

(画图如图所示,其位移为:

x=

且tanα=1 α=450即位移方向东偏北450

(2)应用直角坐标中的坐标表示,以A为坐标原点,向东为x正向,向北为y轴正向.B点为(O.-50),C(100,-0),D(100,100)

(3)应用位移准确表示人的位置变化.

说明:位移是描述物体位置变化的物理量,求位移时不但求大小,还要求方向.

【例5】解析:测量员第一次听到的声音是声波遇到较近的峭壁反射回的,则测量员到这一峭壁的距离为x1=vt1=×340×1.00 m = 170 m;第二次听到的声音是声波在另一个峭壁反射回的,所以测量员与另一峭壁的距离应为x2 =v(t1+t2) =×340×(1.00+0.50) m = 255 m,因此两峭壁间的距离为x = x1+x2 = 170 m+255 m = 425 m.

说明:这是一个联系实际的问题,解决此题的关键在于要搞清楚两次听到的声音是怎样造成的,建立起时间与路程(或位移)的关系.

【例6】解析:运动路程x = 966 km-484 km = 482 km,运行时间t = 4.65 h,则平均速率km/h = 103.66 km/h.

说明:(1)本题是以实际生活为背景编制的,涉及到的物理知识、方法都较为简单,但要能看懂实际的列车时刻表,会从时刻表中提取出所需的路程和时间,这也是解答此问题的关键.解答时要注意物理量的单位,这是容易出错的地方.

(2)题中所求平均速率在生活中常说成平均速度,但要明确教材说的平均速度是矢量,是位移跟所用时间的比值,而生活中所说的平均速度(平均速率)是标量,是路程跟所用时间的比值.

【例7】解析:由题中已知条件,统一单位,规定正方向后,根据加速度定义式,即可算出加速度.取速度的方向作为正方向.

(1)对汽车,v0 = 0,v = 108 km/h = 30 m/s,t = 10 s

a1 = = 3 m/s2

(2)对刹车后的汽车,v0 = 40 m/s,v= 0,t = 8 s

a2 = = -5 m/s2

式中的“-”号,表示汽车的速度在减小,即刹车后汽车的速度平均每秒减小5 m/s.

(3)对小球,v0 = 10 m/s,v =-10 m/s,t = 0.2 s

a3 = = -100 m/s2

式中的“-”号,表示小球的加速度方向与原速度方向相反.

说明:⑴速度和加速度都是矢量,计算时要注意方向性.对于一条直线上的矢量运算,最容易忽略的就是方向问题.处理一条直线上的矢量加减时,选定正方向后,可用“+”、“-”表示矢量的方向,与正方向相同的,为“+”,与正方向相反的,为“-”.

⑵通过本题,注意领会:物体运动速度大、速度变化量大,其加速度不一定大.

【例8】解析:加速度增大,说明速度变化的越来越快,若物体做减速运动,则速度减小得越来越快,故不能根据加速度增大来断定速度一定增大,A错.加速度除了跟速度改变量有关外,还与改变这一速度所用的时间有关,时间长,加速度也不一定大,故B错.物体有加速度,说明物体的速度有变化,存在一定的变化快慢程度,但不能表明速度是增大的,判断速度是否增大,要看速度方向与加速度方向的关系,故C错.空中做匀速高速飞行的飞机,速度可以很大,但加速度却可以很小,甚至为零,故D是正确的.

答案:D

说明:理解加速度的物理意义——描述物体速度变化快慢的物理量,这就既包含了速度变化,又包含了时间的因素,不能单纯地把加速度与速度放在一起讨论两者关系,两者是没有直接联系的.

________________________________________针对练习_________________________________

1.下列情况中的物体,可以看成质点的是( )

A.地球,在研究它绕太阳公转时

B.乒乓球,运动员在判断它的旋转方向而考虑选择合适的击球动作时

C.列车,在讨论它在两座城市间的运行时间时

D.短跑运动员,在终点裁判员判断他冲线时

2.(2002年上海)太阳从东边升起,西边落下,是地球上的自然现象,但在某些条件下,在纬度较高地区上空飞行的飞机上,旅客可以看到太阳从西边升起的奇妙现象.这些条件是( )

A.时间必须是在清晨,飞机正在由东向西飞行,飞机的速度必须较大

B.时间必须是在清晨,飞机正在由西向东飞行,飞机的速度必须较大

C.时间必须是在傍晚,飞机正在由东向西飞行,飞机的速度必须较大

D.时间必须是在傍晚,飞机正在由西向东飞行,飞机的速度不能太大

3.一位电脑爱好者设计了一个“猫捉老鼠”的动画游戏,如图1-1-1所示,在一个边长为a的大立方体木箱内的一个顶角G上,老鼠从猫的爪间逃出,选择了一条最短的路线奔向洞口A,则老鼠选择最短路线的长度为_________,从G到A的位移为___________.

4.某同学在百米赛跑中,以6m/s的速度从起跑线冲出,经50m处的速度为8.2m/s,在他跑完全程所用时间的中间时刻t=6.25s时速度为8.3m/s,最后以8.4m/s的速度冲过终点,则该同学的百米平均速度大小为_________m/s.

5.如图1-1-2所示.质点甲以8m/s的速度从0点沿ox轴正方向运动,质点乙从点(0,60)处开始做匀速运动,要使甲、乙在开始运动后10s在x轴相遇.乙的速度大小为_______m/s,方向与x轴正方向间的夹角为__________.

6.一个物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s,1s后速度的大小变为10 m/s,在这1 s内该物体的( )

A.速度变化的大小可能小于4 m/s

B.速度变化的大小可能大于10 m/s

C.加速度的大小可能小于4 m/s2

D.加速度的大小可能大于10 m/s2

7.下列所描述的运动中,可能的是( )

A.速度变化很大,加速度很小

B.速度变化方向为正,加速度方向为负

C.速度变化越来越快,加速度越来越小

D.速度越来越大,加速度越来越小

_____________________________________ 单元达标___________________________________

1.下列情形中的物体可以看作质点的是( )

A.跳水冠军郭晶晶在跳水比赛中

B.一枚硬币用力上抛,猜测它落地时正面朝上还是反面朝上

C.奥运会冠军邢慧娜在万米长跑中

D.花样滑冰运动员在比赛中

2.某人沿半径为50m的圆做圆周运动,已知他运动半个圆周用的时间是100s,则它在这段时间内的平均速度和平均速率分别是 ( )

A.1m/s,1m/s B.l.6m/s,1.6m/s

C.lm/s,l.6m/s D.1.6m/s,1m/s

3.一个做直线运动的物体,某时刻的速度是10m/s,那么这个物体 ( )

A.在这一时刻之前0.ls内的位移一定是lm

B.从这一时刻起ls内的位移一定是lOm

C.从这一时刻起lOs内的位移可能是5Om

D.如从这一时刻起开始匀速运动,那么它继续通过100m路程所需的时间一定是100s

4.一质点在x轴上运动,初速度vo>0,加速度a>0,当a的数值开始减小,则该质点( )

A.速度开始减小,直到加速度等于零为止

B.位移开始增加,直到加速度等于零为止

C.速度继续增大,直到加速度等于零为止

D.速度增大,加速度的方向和速度的方向相反

5.甲、乙、丙各乘一辆飞艇,甲看到楼房匀速上升,乙看到甲艇匀速上升,丙看到乙艇匀速下降,甲看到丙艇匀速上升,则甲、乙、丙三艇相对于地球的运动情况可能是( )

A.甲和乙匀速下降,且v乙>v甲,丙静止

B.甲和乙匀速下降,且v乙C.甲和乙匀速下降,且v乙>v甲,丙匀速下降

D.以上三种情况都不可能

6.物体沿直线由A运动到B,且知在A与B点的瞬时速度和AB间的平均速度均为lOkm/h,A与B间的距离是2Okm,由此,某同学得出如下结论,其中正确的是 ( )

A.在A点、B点和AB间,物体运动的快慢程度是相同的

B.物体在经过A点和B点时,每小时的位移是10Km

C.因为此物体由A到B需要2h,故物体一定做的是匀速运动

D.物体不一定是做匀速运动

7.一个物体初速度为零,加速度为l0m/s2,则( )

A.每秒内速度的增加量相等,都为lOm/s

B.相邻单位时间内平均速度差相等,都为lOm/s

C.3秒初的速度与2秒末的速度差为1Om/s

D.每秒末的速度是该秒初速度的l0倍

8.如图2一1一1所示为描述一个小球从水平桌面上方一点自由下落,与桌面经多次碰撞最后静止在桌面上的运动过程,则图线所示反映的是下列哪个物理量随时间的变化过程( )

A.位移 B.路程

C.速度 D.加速度

9.一物体沿正东方向以8m/s的速度匀速前进了8s,又以6m/s的速度向北匀速前进了6s,则这14s内物体的平均速度是多少

10.火车从甲站到乙站正常行驶的速度是60km/h.有一次火车从甲站开出,由于迟到了5s,司机把速度提高到72km/h才刚好正点到达乙站,求甲、乙两站的距离为多少 火车从甲站到乙站正常行驶的时间是多少

11.风沙的移动会带来很多灾难,而它与风速有很大的关系.森林对风有减速作用,具有防风固沙、防止水土流失、保持生态平衡等.已知两地间的风速差的平方与两地间的距离的2/3次方成正比.比例系数k,它是与森林有关的常量.若风吹到林区时的速度是v1=30m/s,要求减弱到v2=5m/s.比例系数k=25m/s2,则森林宽度d为多少?.

12.一修路工在s=100m的隧道中,突然发现一列火车出现在离右道口200m处,修路工恰在无论向右还是向左跑均能安全脱离危险的位置.问这位置离左出口的距离是多少 他奔跑的速度至少是火车速度的多少倍

第二单元 匀变速直线运动

考点解读 典型例题

1.匀速直线运动:物体沿直线运动,如果在相等的时间内通过的位移相等,这种运动就叫做匀速直线运动.2.匀变速直线运动:(1)概念:物体做直线运动,且加速度大小、方向都不变,这种运动叫做匀变速直线运动.(2)分类:分为匀加速直线运动和匀减速直线运动两类.加速度与速度方向相同时,物体做加速直线运动,加速度与速度方向相反时,物体做减速直线运动.(例1)3.一般的匀变速直线运动的规律:速度公式: ①位移公式:x=v0t+at2 ②速度与位移的关系:v 2-v 02=2ax ③平均速度计算式: ④ (例2,针对练习1)4.几个推论:⑴某段时间的中间时刻的速度⑵某段位移的中间位置的速度⑶两相邻的相等时间(T)内的位移之差等于恒量。即Δx==aT2该公式可用于测定加速度,也可作为判断初速度不为零的匀变速直线运动的重要条件。⑷初速度为零的匀加速直线运动的特点:(从运动开始时刻计时,且设t为时间单位)①ts末、2ts末、3ts末、…nts末瞬时速度之比为:v 1:v 2:v3:…vn=1 2 3 … n②ts内、2ts内、3ts内、…nts内位移之比为:x1 x2 x3 … xn=12 22 32 …n2③在连续相等的时间间隔内的位移之比为:xⅠ xⅡ xⅢ …:xN=1:3:5:…:(2n-1)④经过连续相同位移所用时间之比为:tⅠ∶tⅡ∶tⅢ∶…∶tN=1:():():… ()(例3、4,针对练习2)5.运用匀变速直线运动的规律来解题步骤:(1)根据题意,确定研究对象.(2)明确物体作什么运动,并且画出草图.(3)分析运动过程的特点,并选用反映其特点的公式.(4)建立一维坐标系,确定正方向,列出方程求解.(5)进行验算和讨论.(例5,针对练习3)疑难探究6.应用匀变速直线运动的公式解题时应注意哪些问题?(1)首先必须对物体的运动性质和运动过程进行分析和判断,看物体的运动是否为或可视为匀变速直线运动.(2)速度公式和位移公式都是矢量式,公式中涉及到的vo、v、a、x、t五个量中,除时间t外均为矢量,所以应用时要特别注意方向,要通过规定正方向赋予各量正负号,将各量连同正负号代入公式计算.通常选取初速度方向为正方向.(3)公式x=vot+at2是位移公式,利用该公式求得是位移,不是路程.对于往返型的匀变速直线运动,该公式对全程的各个时刻也都是适用的.(4)分析物体的运动问题,要养成画物体运动草图的习惯,并在图中标注出有关各量。这样将加深对物体运动过程的理解,有助于发现已知量和未知量之间的相互关系,迅速找到解题的突破口.(5)如果一个物体的运动包含几个阶段,就要分段分析,弄清物体在每段上的运动情况及遵循的规律.应特别注意各段交接处的速度往往是解题的关键.(6)末速度为零的匀减速直线运动可看成初速度为零、加速度相等的反向匀加速直线运动.(例6、例7,针对练习4)7.怎样处理追及和相遇类问题?两物体在同一直线上运动,往往涉及追及、相遇或避免碰撞等问题,此类问题的本质的条件就是看两物体能否同时到达空间的同一位置。求解的基本思路是:①分别对两物体研究;②画出运动过程示意图;③找出两物体运动的时间关系、速度关系、位移关系;④建立方程,求解结果,必要时进行讨论。(1)追及问题:追和被追的两物体的速度相等(同向运动)是能否追上及两者距离有极值的临界条件,常见的有下列两种情况:第一类──速度大者减速(如匀减速直线运动)追速度小者(如匀速运动):①当两者速度相等时,若追者位移仍小于被追者位移,则永远追不上,此时两者间有最小距离。②若两者位移相等,且两者速度相等时,则恰能追上,也是两者避免碰撞的临界条件。③若两者位移相等时,追者速度仍大于被追者的速度,则被追者还有一次追上追者的机会,其间速度相等时两者间距离有一个较大值。第二类──速度小者加速(如初速为零的匀加速直线运动)追速度大者(如匀速运动):①当两者速度相等时有最大距离。②若两者位移相等时,则追上.(2)相遇问题:①同向运动的两物体追上即相遇。②相向运动的物体,当各自发生的位移大小之和等于开始时两物体的距离时即相遇。(3)处理这类问题,也可以只用位移的关系列出x-t二次函数方程,利用判别式求x极值,或由有一组解、两组解、无解,确定是否相遇、相撞、相遇次数。(例8、9,针对练习5、6)8.运动的图象问题物理规律的表达除了用公式外,有的规律还用图像表达,优点是能形象、直观地反映物理量之间的函数关系,这也是物理中常用的一种方法。对图像的要求可概括记为:“一轴二线三斜率四面积”。(1)x-t图象:图1-2-2所示为四个运动物体的位移图象,试比较它们的运动情况.这四个物体的位移图象都是直线,其位移又都随时间增加,说明都向着同方向(位移的正方向)作匀速直线运动,只是其速度的大小和起始情况不同.a、b两物体从t=0开始,由原点出发向正方向作匀速直线运动.c物体在t=0时从位于原点前方x1处向正方向作匀速直线运动.d物体在时间t1才开始向正方向作匀速直线运动.由图中可知,任取相同时间△t,它们的位移△x大小不同:△xc>△xB>△xa>△xd,所以它们的速度大小关系为vc>vB>va>vd. (2)v-t图:①说出如图1-2-5中的各物体的运动情况。①是沿规定的正方向的匀加速直线运动;②是沿规定的正方向的匀减速直线运动;③是沿与规定的正方向的反方向的匀减速直线运动;④是沿规定的正方向的反方向的匀加速直线运动。②v-t图象的倾斜程度反映了物体加速度的大小.如图1-2-6所示,加速度,即加速度a等于v-t图象的斜率。由于匀变速直线运动的速度图象是一条倾斜直线,所以速度图象与横轴的夹角恒定,即加速度是一个恒量(大小和方向都不改变).而非匀变速直线运动的速度图象是一条曲线,所以图象与横轴的夹角在改变,即加速度不恒定.如图1—7所示,速度图象与横轴的夹角越来越小,表示加速度逐渐减小,即速度的变化率越来越慢.这里要注意,图1-2-7所表示的加速度虽逐渐减小,但速度却越来越大,这也体现了加速度与速度的区别.(例10、11,针对练习7、8) 【例1】某个向一个方向做直线运动的质点在前2s内通过的位移为4m,前4s内的位移为8m,前8s内位移为16m,则该质点的运动 ( )A.一定是匀速直线运动B.可能是匀速直线运动C.若是匀速直线运动,它的速度为2m/sD.若是匀速直线运动,它的速度为4m/s【例2】汽车以10m/s的速度行驶5min后突然刹车.如刹车过程做匀变速运动,加速度大小为5m/s2,则刹车后3s内汽车所走的距离是多少?【例3】如图1-1所示,三块完全相同的木块固定在地板上,一初速度为vo的子弹水平射穿第三块木板后速度恰好为零,设木板对子弹的阻力不随子弹的速度而变化,求子弹分别通过三块木板的时间之比。【例4】平直公路上有三根电线杆A、B、C间隔均为60 m,一辆汽车做匀变速直线运动,从A到B和从B到C所用时间分别为4 s和6 s,试求汽车经过A、B、C三根电线杆时的速度.【例5】以54km/h的速度行驶的火车,因故需要在中途停车,如果停留的时间是1min,刹车引起的加速度大小是30cm/s2,启动产生的加速度大小是50cm/s2,求火车因临时停车所延误的时间?【例6】(1999年全国高考题)一跳水运动员从离水面10m高的平台上向上跃起,举双臂直体离开台面,此时其重心位于从手到脚全长的中心,跃起后重心升高0.45m达到最高点.落水时身体竖直,手先入水(在此过程中运动员水平方向的运动忽略不计).从离开跳台到手触水面,他可用于完成空中动作的时间是_____s.(计算时,可把运动员看作全部质量集中在重心的质点.g取10m/s2,结果保留二位数字)【例7】某人站在高楼的平台边缘处,以vo=20m/s的初速度竖直向上抛出一石子,求抛出后石子通过距抛出点l5m处所需的时间(不计空气阻力g取l0m/s2)【例8】火车以速度v1匀速行驶,司机发现前方同轨道上相距x处有另一火车沿同方向以速度v2(对地,且v1>v2)做匀速运动,司机立即以加速度a紧急刹车,要使两车不相撞,a应满足什么条件 【例9】甲、乙两质点同时开始在彼此平行且靠近的两水平轨道上同方向运动,甲在前,乙在后,相距x,甲初速度为零,加速度为a,做匀加速直线运动,乙以速度v0做匀速直线运动,关于两质点在相遇前的运动,某同学作如下分析:设两质点相遇前,它们之间的距离为s,则x = a t 2 + x- v0 t,当t = 时,两质点间距离x有最小值,也就是两质点速度相等时,两质点之间距离最近.你觉得他的分析是否正确?如认为是正确的,请求出它们的最小距离;如认为是不正确的,请说明理由并作出正确分析.【例10】如图1-2-3所示位移图象,分别表示三个物体同时、同地、相向出发沿同一直线做直线运动的规律.试分析三个物体的运动情况.并回答:(1)从0~t0时刻三个物体发生的位移是否相同 经过的路程是否相同 (2)在t1时刻三个物体谁离出发点最远 【例11】一枚小火箭由地面竖直向上发射,55s后关闭发动机,其速度—时间图象如 图 1-2-4所示,问:(1)地面的重力加速度g=_________m/s2(2)火箭上升的最大高度h=________m.(3)火箭的整个飞行时间t总=________s

____________________________典型例题答案___________________________

【例1】解析:题中质点虽然在第一个2s、第二个2s内位移都是4m,在第一个4s、第二个4s内的位移都是8m,但不能保证质点在任意相等的时间(例如每个1s,每个0.15s)内的位移一定相等,因此不能确定质点在其轨迹上的每一点都在做匀速直线运动.本题正确选项是B、C.

答案:B、C

【例2】解析:因汽车刹车过程中做匀减速直线运动,初速度υ0=10m/s,a=-5m/s2。由υ=υ0+at知t=2s时汽车的速度即减为了零。所以刹车后3s内汽车在最后的1s是静止的。由此得刹车后3s内汽车所走的距离是

说明:解答本题容易出现错误的原因是没搞清楚刹车的实际过程.当速度减为零时,车与地面间就没有了相对运动,滑动摩擦力变为零,汽车的加速度也变为了零,就不再遵从匀变速直线运动的规律了.学习物理一定要注意理论联系实际,要学会对具体问题具体分析.

【例3】对末速度为零的匀减速直线运动,往往从逆向过程来处理(逆向思维法),即把运动过程的“末端”作为“初态”,反向去研究,看成反向的匀加速运动.子弹向右所做的匀减速直线运动逆过来考虑,就是初速度为零的向左的匀加速直线运动.设子弹穿过第1、2、3块木板所用时间分别为t1、t2、t3,根据初速度为零的匀加速运动的特点有t3: t2 t1=1: (): (),所以该题的解为t1: t2: t3= ():():1.

说明:上述解法的巧妙之处在于应用了以下两点:一是运动的等效性;二是初速度为零的匀加速直线运动的特点。

【例4】解析:设汽车在AB和BC段的平均速度(即各段中间时刻瞬时速度)分别为和,汽车加速度为a,设汽车速度方向为正方向,则v1=15m/s , v2=10m/s 所以

则有:

说明:这里用到了中间时刻瞬时速度等于这段时间内的平均速度,灵活运用匀变速运动的推论,会给计算带来方便.

【例5】解析:从刹车到停止所用时间

所经过的位移为m=375m

从启动到速度达到υ所用时间

所经过的位移为

x/==225m

火车停留时间:t0=60s

火车以速度υ通过上述两段位移所需时间为T==s=40s

所以延误时间为 △t=t+t/+t0-T=100s

说明:对匀减速直线运动中涉及到方向的问题时,可以只取其大小进行计算,但必须用文字说明或其它形式明确其方向

【例6】解析:起跳到最高点所用的时间:t1=

人从最高点到水面的高度是

h2=(10+0.45)m=10.45m

下落过程看成自由落体运动,时间为t2,则t2=

总时间为t=t1+t2=0.3s+1.446sl.7s.

说明:实际的人是有一定的大小和形状的,怎样根据问题的性质,将人合理地抽象为简化的物理模型,这是求解该题的关键.

【例7】解析:以抛出点为坐标原点,以竖直向上为坐标轴的正方向,由于位移是矢量,对应l5m的距离有正、负两个位移,一个在抛出点的上方,另一个在抛出点的下方,根据位移公式,有

将x1=15m和x2=-15m分别代入上式,即

15=20t-×10t2

解得t1=1s t2=3s

-15=20t-×10t2

解得t3=s,t4=(2-)s

显然t1、t2是上升和下降阶段通过抛出点上方l5m处所对应的两个时间,t3是下降阶段经过抛出点下方l5m处所用时间,由于t4<0不符合题意应舍去。本题答案有3个值,即t1=1s t2=3s t3=s

说明:本题物体运动具有双向可逆性,其双向运动中加速度恒定,解决此类问题的方法有全过程法,分段法,但用分段法较复杂,通过此题要深刻体会全程法的好处。

【例8】解析:后车刹车后虽做匀减速运动,但在其速度减小至与v2相等之前,两车的距离仍将逐渐减小;当后车速度减小至小于前车速度后,两车距离将逐渐增大。可见,当两车速度相等时,两车距离最近。若后车减速的加速度过小,则会出现后车速度减为与前车速度相等之前即追上前车,发生撞车事故;若后车加速度过大,则会出现后车速度减为与前车速度相等时仍未追上前车,就不会发生撞车事故;若后车加速度大小为某值时,恰能使两车在速度相等时后车追上前车,这正是两车恰不相撞的临界状态,此时对应的加速度即为两车不相撞的最小加速度。

解法一:设经时间t,恰追上而不相撞,则

v1t-aot2=v2t+x

v1-aot=v2

解之可得所以当 时,两车不会相撞。

解法二:两车间的距离Δx为

Δx =v1t-at2-v2t+x=at2+(v2-v1)t+x

两车不相撞Δx应有at2+(v2-v1)t+x≥0

由根的判别式,不相撞时应满足 (v2-v1)2-2ax≤0

由此得

【例9】解析:不正确.

在两质点相遇之前,它们之间的距离s也可能不断减小,直至x = 0(相遇),而不存

先变小后变大的情况,这完全取决于两质点之间的初始距离x与v0、a 之间的大小关系.

由x = v0 t - a t 2 可解得: t =.可见,若 v02 = 2ax,即x = ,

则t = .

当t ≤ 时,甲乙之间的距离x始终在减小,直至相遇(最小距离x =0),不会出现x最小的情况

当v02 < 2ax,即x > 时,甲与乙不可能相遇;在 t < 时,两质点间距离

会出现先变小后变大的情况,当 t = 时,两质点之间的距离最近:xmin= x-

【例10】解析:图象中三条线,有直有曲,但要清楚,图线并非物体运动的轨迹.由题可知三物体均做直线运动,区别在于:①做的是匀速直线运动;②、③做的是变速直线运动.

(1)0~t0内三个物体发生的位移均为x0,相同;①、②经过的路程也相同,③的路程最大,因为①、②一直沿同方向运动,③在t2时刻位移已大于x0,之后又调头回来到x0处.

(2)由图象可知,t1时刻三个物体发生的位移各不相同,易知x3>x1>x2即③离出发点最远.且t0之前一直是③在最前,②在最后,t0时刻三物体再次达同一位置,即相遇.

【例11】解析: 由图象可知 :

(1)火箭在 t=55s时关闭发动机 ,此时速度为

vB=240m/s

g=

(2)图线下的面积即为火箭上升的最大高度

h=8750m

(3)火箭上升 时 间 t1 =805

下落时间t2=

飞行总时间为

t总=80s十42.70s= 122.70s

说明:图象反映了两个量之间的变化规律,通过图象要提炼出已知条件,分析出物理运动的过程,然后选取合适的物理规律去处理问题

_______________________________针对练习___________________________

1.由于刹车,汽车以10m/s的速度开始匀减速运动,若第1s内的平均速度为9m/s,则汽车前6s的位移是多少?

2.如图1-2-8所示,在一个倾斜的长冰道上方,一群孩子排成队,每隔1s有一个小孩往下滑,一游客对者冰道上的孩子拍下一张照片,照片上有甲、乙、丙、丁四个孩子.他根据照片与实物的比例推算出乙与甲和乙与丙两孩子间的距离为12.5m和17.5m.请你据此求解下列问题:(g取10m/s2)

(1)拍照时,最下面的小孩丁的速度是多少

(2)拍照时,在小孩甲上面的冰道上下滑的小孩不会超过几个

3.一列长为1OOm 的列车以vo=20m/s的正常速率运行 ,当通过1000m 长的大桥时 ,列车必须以v1=10m/s的速度运行,在减速与加速的过程中,加速度大小均为 0.5m/s2,求列车因为过桥而延误的时间。

4.气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面。求物体刚脱离气球时气球的高度。(g=10m/s2)

5.A、B两列火车在同一轨道上同向行驶,A在前, 速度为vA=10m/s, B车在后速度vB=30m/s. 因大雾能见度低, B车在距A车500m时, 才发现前方有A车. 这时B车立即刹车, 但要经过1800m B车才能停止. 问:

(1) A车若仍按原速前进, 两车是否会相撞 若会相撞, 将在何时何地发生

(2) B车在刹车的同时发出信号, A车司机在收到信号1.5s后加速前进, 求A车的加速度多大时, 才能避免事故发生

6.甲、乙两物体在不同起点同时开始沿一直线同方向运动(如图1-2-9所示)。初始位置相距s=1020米,乙物体作匀速运动,v乙=25米/秒;甲物体由静止开始运动,最大速度vm可达30米/秒。要想甲刚好在第240秒末赶上乙,甲在达到最大速度前得以多大加速度作匀加速运动?

7.如图1-2-10是A、B两物体s-t图象,A、B两物体各做________运动;A、B在A出发后________s距坐标原点________m处相遇;在5秒末A、B的位置分别离坐标原点________m和________m;5 s内A、B的位移各为________m和________m.

8.某物体沿一直线运动,其v-t图象如图1-2-11所示,则下列说法中正确的是

A.第2s内和第3s内速度方向相反

B.第2s内和第3s内的加速度方向相反

C.第3s内速度方向与加速度方向相反

D.第5s内速度方向与加速度方向相反

___________________________________单元达标_________________________________

1.对于公式x=t (1),公式x=t (2)的适用条件,其正确说法是 ( )

A.(1)(2)两式都可解变速直线运动的位移

B.(1)(2)两式都只能解匀变速直线运动的位移

C.(1)式可解非匀变速直线运动的位移

D.(2)式不能解非匀变速直线运动的位移

2.作匀变速直线运动的物体,在t s内位移的大小只决定于 ( )

A.物体运动的加速度

B.物体运动的初速度

C.物体运动的平均速度

D.物体运动的末速度

3.甲、乙两汽车,速度相等,制动后做匀减速运动,甲在3s内前进8m停止,乙在制动后15s停止,则乙前进的距离为 ( )

A. 9m B.18m

C.40m D.72m

4.某质点的位移随时间而变化的关系式为x=4t+2t2,x与t的单位分别是米和秒,则质点的初速度和加速度分别是 ( )

A.4m/s 2m/s2 B.0 4m/s2

C.4m/s 4m/s2 D.4m/s 0

5.一物体自静止开始作加速度逐渐变大的加速运动,经过时间t,末速度变为v,则这段时间内的位移x ( )

A.等于vt B.等于vt

C.大于vt D.小于vt

6.作初速度为零的匀加速运动的物体,将其运动时间顺次分成1:2:3的三段,则每段时间内的位移之比为( )

A.1:3:5 B.1:4:9

C.1:8:27 D.1:16:81

7.一人从雪坡上匀加速下滑,他依次通过a、b、c三个标志旗,已知ab = 6 m,bc = 10 m,人通过ab和bc所用时间都等于2 s,则人过a、b、c三个标志旗的速度分别是( )

A.va = 2 m/s,vb = 3 m/s,vc = 4 m/s

B.va = 2 m/s,vb = 4 m/s,vc = 6 m/s

C.va = 3 m/s,vb = 4 m/s,vc = 5 m/s

D.va = 3 m/s,vb = 5 m/s,vc = 7 m/s

7. B 解析:bc-ab=aT2 a=1m/s2 vb==m/s=4m/s, vc=vb+aT=(4+1×2)m/s=6m/s va=vb-aT=(4-1×2)m/s=2m/s

8.汽车从静止开始先匀加速直线运动,当速度达到8m/s立即匀减速运动直至停止共经历时间10s,由此可以求出 ( )

A.汽车加速运动的时间

B.汽车的平均速度

C.汽车减速运动的距离

D.汽车运动的总距离为40m

9.市区内各路口处画有停车线,当信号灯黄灯开启时司机应开始刹车,红灯开启时车不能越停车线,否则违犯交通规则。设黄灯开启3秒红灯才开启。一汽车以36km/h的速度向路口驶来,司机看到黄灯开起立即操纵汽车减速装置,经0.5s汽车才开始减速(即反应时间)设刹车加速度大小为5m/s2,则黄灯刚亮时汽车距停车线多远开始操纵减速才不会违反交通规则?汽车停在停车线时,红灯亮了吗?

10. 某医院需将一位病人从一楼用电梯送到顶楼,已知一楼与顶楼的高度差是50 m.由于病情的原因,病人的加速度大小不允许超过0.50 m/s2假设电梯的加速度可以通过电脑随意调节,电梯的速度没有限制.

(1)电梯作怎样运动才能使病人从一楼到顶楼用的时间最短?

(2)计算病人从一楼到顶楼所用的最短时间.

11..乘客在地铁列车中能忍受的最大加速度是1.4 m/s2,已知两站相距560 m,求:

(1)列车在这两站间的行驶时间至少是多少?

(2)列车在这两站间的最大行驶速度是多少?

12.我国铁路上火车经过多次提速,火车的运行速度较大,而车轮与铁轨间的动摩擦因数又不大,所以飞驰的火车在发生险情紧急刹车后,到完全停下的制动距离是很大的.据实际测定,在某一直线路段,某列火车车速为86.4km/h时,制动距离为960m.(设火车刹车时受到的阻力不变.)

(1)求紧急刹车时火车的加速度大小.

(2)在同一路段,该列火车的行车速度提高到108km/h时,制动距离变为多少?

第三单元 重力作用下的直线运动

考点解读 典型例题

知识要点一、自由落体运动 1.定义:物体从静止开始下落,只在重力作用下的运动2.特点:初速度为零,加速度为g的匀加速运动3规律:初速度为零、加速度a=g的匀加速直线运动v=gth=v2=2gh从运动开始连续相等的时间内的位移之比为1:3:5:……连续相等的时间内的位移增加量相等:Δx=gt2(例题1,针对练习1)二、竖直上抛运动1.定义:物体以初速度v0竖直上抛后,只在重力作用下的运动.2.特点:上升过程是初速度为v0、加速度为g的匀减速直线运动;下落过程为自由落体运动.全过程为匀变速直线运动,属于广义匀减速直线运动类型.3.规律:广义匀减速直线运动的规律就是竖直上抛运动的运动规律(a=g)①速度公式:②位移公式:③平均速度公式:④速度与位移的关系: 竖直上抛运动上升阶段和下降阶段具有对称性:(1)速度对称:上升和下降经过同一位置时速度等大,反向.(2)时间对称:上升和下降过程经过同一段高度的上升时间和下降时间相等.竖直上抛的两个特征量:(1)上升的最大高度hm=(2)上升到最大高度的上升时间和从最大高度落回抛出点的下降时间相等,即:t上=t下=v0/g(例题2,针对练习2、3) 疑难探究三、怎样用广义匀减速直线运动整体分析竖直上抛运动?广义匀减速直线运动具有相同的特点:前段过程是末速度为零的匀减速直线运动,后段过程是初速度为零的反方向匀加速直线运动,因为加速度相同,所以这两个过程是逆过程,分段法即分两个过程进行计算,而之所以可以用整体法是因为全过程加速度方向始终与初速度方向相反,所以全过程可以看作一个匀变速直线运动.以竖直上抛为例:要特别注意v、v0、g、h等矢量的方向,一般取竖直向上为正方向,v0总是正值,上升过程g为正值,下降为负值;物体在抛出点以上h为正值,在抛出点以下h为负值.这样规定了正方向后,匀变速运动的规律适用于整个过程,可全程法处理竖直上抛类问题.(例题3,针对练习4) 【例1】在某建筑工地一座吊塔上,竖直悬挂一根长15m的铁链,在铁链的正下方,距铁链下端5m处有一观察点A,铁链突然自由下落,如图1-3-1铁链全部通过A点需多长时间 (g=10m/s2)【例2】某物体被竖直上抛,空气阻力不计.当它经过抛出点之上0.4米处时,速度为3米/秒,当它经过抛出点之下0.4米时,速度是多少 (g=10m/s2)【例3】一个气球以4 m/s的速度竖直上升,气球下面系着一个重物,当气球上升到下面的重物离地面217 m时,系重物的绳断了,问从这时起,重物经过多长时间落到地面?重物着地时速度多大

_________________________________________典型例题答案_______________________

【例1】解析:铁链自由下落过程中的示意图,如图1-3-1所示,所谓铁链全部通过A点,就是从铁链下端到达A点起(即到达Ⅱ位置),直到铁链的上端到达A点(即到达Ⅲ位置)所用的时间.

设从自由下落到铁链下端到达A点所用时为t1,从铁链下端到达A点到铁链上端到达A点所用时间为t2,则从I位置到Ⅱ位置过程

公式s=gt2得:

h=gt12 ①

从I位置到Ⅲ位置过程,有

L+h=g(tl+t2)2 ②

由①②t1=1s

t2=1s

【例2】解析:解法一:对竖直上抛物体,上抛速度与落回原地速度大小相等.因此,物体在抛出点之上0.4米处,上升或下降的速度大小都是3米/秒.若以抛出点之上0.4米处为初位置,下落速度3米/秒为初速度,物体从此点下落到抛出点之下0.4米处的位移为(0.4+0.4)米,那么所求速度就是这段时间的末速度.即:v2-vo2=2gh

v==m/s =5m/s.

解法二:物体高度为h1=0.4米时速度为v1,则v12-v02=2gh1

物体高度为h2= -0.4米时速度为v2,则

v22-v02=-2gh2;消去vo得:

v22—v12=2g(h1一h2)

∴v2=

=m/s

=5m/s.

答案:5m/s;

说明:竖直上抛运动有两个运动过程,解题时要考虑到这两个过程的对称性,而其运动方向有两个,因此要特别注意a、h的符号.

【例3】解析::如图1-3-2,绳未断时,重物随气球以4 m/s的速度匀速上升,绳断后由于惯性,物体将在离地h=217 m处以v0=4 m/s做竖直上抛运动.

解法1:分段法

绳断后重物上升的高度

h1==m=0.8 m

上升到最高点的时间

t1==s=0.4s

下降阶段:h1+h=

解得;t2==6.6 s

故从绳断到重物着地历时t=t1+t2=7 s

着地速度t2=gt2=10×6.6 m/s=66 m/s

解法2:整体法

h=v0t一gt2

取竖直向上为正方向。则h=-217 m

∴ -217=4t-×10t2

解得t=7 s或t=-6.2 s(舍去)

又vt=v0-gt=(4-l0×7) m/s =-66 m/s

负号表示速度方向竖直向下.

说明:竖直上抛运动有两种研究方法:分段法和整体法,用分段法求解,应重点寻找各段的速度、位移、时间等方面的关系,特别是前一阶段的末速度是相邻的下一段过程的初速度是求解这类题必须用到的.也可用整体法,要特别注意使用公式时,公式中的v、v0、g、h等矢量的方向.

___________________________________针对练习________________________________

1.水滴从屋檐自由落下,经过高度为1.8m的窗户历时0.2s.若不计空气阻力,g取10m/s2,则屋檐离窗顶有多高

2.在地面以20 m/s的初速度竖直上抛一物体,物体在2 s内两次通过空中的同一点A,则A点距地面的高度多大?(g=10 m/s2)

3.从20 m高的楼房的阳台上以20 m/s的初速度竖直向上抛出一重物,不计空气阻力,求小球运动到离抛出点15 m处所经历的时间可能是(g=10 m/s2) ( )

A.1 s B.2 s

C.3 s D.(2+) s

4.在竖直的井底,将一物块以llm/s的速度竖直地向上抛出,物体冲过井口再落到井口时被人接住,在被人接住前1s内物体的位移是4m,位移方向向上,不计空气阻力,g取l0m/s。,求:

(1)物体从抛出到被人接住所经历的时间.

(2)此竖直井的深度.

______________________________单元过关______________________________

1.关于自由落体运动,下列说法正确的是( )

A.物体竖直向下的运动就是自由落体运动

B.自由落体运动是初速度为零,加速度为g竖直向下的匀加速直线运动

C.物体只在重力作用下从静止开始的下落运动叫自由落体运动

D.当空气阻力的作用比较小,可以忽略不计时,物体自由下落可视为自由落体运动

2.自由下落的物体,它下落全程一半所用的时间和下落全程所用的时间之比是( )

A. B.2 C. D.

3.房檐滴水,每隔相等的时间积成一滴水下落,当第一滴水落地时,第五滴水刚好形成,观察到第四、五滴水之间的距离为lm,则房子的高度为( )

A.4m B.5m C.6m D.16m

4.甲物体的质量是乙物体质量的5倍,甲从H高处自由落下,乙从2H高处同时自由落下,下列说法正确的是( )

A.两物体下落过程中,同一时刻甲的速率比乙的大

B.下落1s末,它们的速度相等

C.各自下落1m,它们的速度相等

D.下落过程中甲的加速度比乙的大

5.一物体从H高处自由下落,当其速度达到着地时速度的一半时,下落的高度为( )

6.一物体以20m/s初速度竖直上抛,当速度大小变为10m/s时所经历的时间可以是(不计空气阻力,g取10m/s2) ( )

A.1s B.2s C.3s D.4s

7.为求一塔身的高度,从塔顶自由落下一石子.如果忽略空气对石子的影响,除了需要知道重力加速度外,还需知道中的哪一量即可求塔高 ( )

A.落地时的速度

B.第二秒末和第一秒末的速度

C.最初一秒钟的位移

D.最后一秒钟的位移

8.一个物体从某一高度做自由落体运动,已知它第一秒内的位移为它最后一秒内位移的一半,g取10 m/s2.则它开始下落时距地面的高度为( )

A.5 m B.11.25 m

C.20 m D.31.25 m

9.从某一高度相隔1 s先后释放两个相同的小球甲和乙、不计空气阻力,它们在空中的任一时刻( )

A.甲、乙两球距离越来越大,甲、乙两球速度之差越来越大

B.甲、乙两球距离始终保持不变,甲、乙两球速度之差保持不变

C.甲、乙两球的距离越来越大,但甲、乙两球速度之差保持不变

D.甲、乙两球的距离越来越小,甲、乙两球速度之差也越来越小

10.将一小球以初速度为v从地面竖直上抛后,经过4 s小球离地面高度为6 m,要使小球竖直上抛后经2 s达到相同高度,g取10 m/s2,不计阻力,则初速度v0应()

A.大于v B.小于v

C.等于v D.无法确定

11.气球上系一重物,以4m/s的速度匀速上升,当离地高9m时绳子断了,求:

(1)重物经多长时间落回地面

(2)重物落地时的速度多大 取g=l0m/s2

12.小石块A自塔顶自由下落2m时,小石块B从离塔顶8m处自由下落,两块石头同时落地,求塔高是多少 (g取10m/s2)

第四单元 实验 匀变速直线运动的实验研究

实验指导 典型例题

1.实验目的

(1)练习使用电磁打点计时器或电火花计时器.

(2)使用打点计时器探究小车速度随时间变化的规律.2. 实验原理

小车拖着纸带运动时,打点计时器就在纸带上打出一系列点.利用打点计时器的计时原理和纸带上点间位置的相对关系,找出运动物体在不同时刻的相对位置,利用平均速度公式v =可求某时刻对应的瞬时速度,并作v-t图象:以速度v为纵轴,以时间t为横轴建立直角坐标系.从图象可以看出,小车运动的v-t图象是一条直线,直线的斜率等于加速度的大小.(例题1)3. 实验器材: 电火花打点计时器或电磁打点计时器,一端附有滑轮的长木板,小车,纸带,细绳,钩码,刻度尺,导线,电源. 4. 探究过程(1)把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面. 把打点计时器固定在长木板上没有滑轮的一端,连接好电路.(2) 把一条细绳拴在小车上,使细绳跨过滑轮,下边拴上合适的钩码.把纸带穿过打点计时器,并把纸带的一端固定在小车的后面.(3) 把小车停在靠近打点计时器处,接通电源后,放开小车,让小车拖着纸带运动,打点计时器就在纸带上打下一列小点. 换上新纸带,重复实验三次.(4) 数据处理:用v-t图像法,先根据匀变速直线运动某段时间中点的瞬时速度等于这段时间的平均速度即vn=sn+sn+1/2T求出打第n个点时纸带的瞬时速度,然后作出v-t图像,图线的斜率即为物体运动的加速度:a=△v/△t.(例题2)5.注意事项(1) 要在钩码落地处放置软垫或砂箱,防止撞坏钩码.(2) 要在小车到达滑轮前用手按住它或放置泡沫塑料档板,防止车掉在地上或撞坏滑轮.(3) 开始释放小车时,应使小车靠近打点计时器.(4) 应该先接通电源,待打点计时器打点稳定后,再释放小车.(5) 小车另一端所挂的钩码个数要适当,避免加速度过大而使纸带上打的点太少,或者加速度太小,使各段位移无多大区别.(6) 选择一条理想的纸带,是指纸带上的点迹清晰.适当舍弃点子密集部分,适当选取计数点(计数点和计时点有区别),弄清楚所选的时间间隔T等于多少秒.6.误差分析本实验中参与计算的量有x和T,因此误差来源于x和T.调好打点计时器,由于电源频率很稳定,所以打点时间误差可忽略不计.在测量x时用毫米刻度尺,要求眼睛正对点和刻度尺,并且有时候也并非每两计数点间逐段测量长度为x1、x2、x3……,而是让刻度尺的零刻度对准第一个计数点0,分别测出各计数点1、2、3……到0点的距离d1、d2、d3……,此时vn=来求各点瞬时速度.(例题3) 【例题1】利用打点计时器测定物体的匀变速直线运动的加速度时,在纸带上打出一系列的点,如图1-4-1所示.设各相邻计数点之间距离分别为x1、x2、x3、x4,相邻计数点的时间间隔为T,则下列关系中正确的是 ( )A.x2- x1= aT2 B.x4- x1=3 aT2 C.x1=aT2 D.与计数点2对应的速度为v2=解析:对匀变速直线运动,任意两个连续相等时间内的位移差相等,即△x=aT2,故x2-xl= aT2,且x4-xl=(x4-x3)+(x3-x2)+(x2-x1)=3a T2.且纸带上往往因为开始的点比较密集.或不清楚,取计数点是从中间清晰的点选取,即第一个计数点瞬时速度往往不等于零,因此A、B正确,C不正确.同时纸带上某点的瞬时速度等于前、后两点间的平均速度,即vn=,故D选项正确,本题正确选项为A、B、D。【例题2】某同学在研究小车的运动实验中,获得一条点迹清楚的纸带,如图1-4-2所示,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,该同学选择了A、B、C、D、E、F六个计数点,测量数据如图中,单位是厘米.(1)试计算瞬时速度vB、vC、vD、vE各多大 (2)计算小车的加速度多大 解析:由图可知,相邻计数点的时间间隔T=2×0.02s=0.04s (1)由求瞬时速度的方法可得: vB==0.415m/s, vC==0.495m/svD==0.575m/svE==0.655m/s (2)画v-t图象,描点、拟合得到直线,由图象可得a=2.0m/s2【例题3】若实验中电源的频率高于正常频率,而实验者不知道,则计算出来的加速度值与正常值相比偏大还是偏小

解析:如果实验中电源的频率高于正常频率,而实验者不知道,则实验者在计算加速度时仍然按照正常频率计算,则一定会对结果造成偏差.

因为f实际>f正常,所以打点计时器打点的时间间隙T=1/f有T实际<T正常,打出的纸带上实际的点间距离差Δx实=a实·T实2,但由于实验者不知道的缘故,所以在计算时要用实际的位移差Δx实除以正常的时间间隔T正常的二次方,发生这个位移所用的时间没有这么大,因此,这种情况下,计算出的加速度比真实加速度的值偏小.

____________________________________单元达标________________________________

1.在下列给出的器材中,选出“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中所需的器材并填在横线上(填编号).

①打点计时器②天平③低压交流电源④低压直流电源⑤细绳和纸带⑥钩码和小车 ⑦秒表 ⑧一端有滑轮的长木板⑨刻度尺选出的器材是 ( )

A.①③③⑤⑥⑦ B.①③⑤⑥⑧⑨

C.①①⑤⑥⑧⑨ D.①⑤⑥⑦⑧⑨

2.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,算出小车经过各计数点的瞬时速度如下为了计算加速度,合理的方法是 ( )

A.根据任意两计数点的速度用公式a=△v/△t算出加速度

B根据实验数据画出v-t图象,量出其倾角θ,由公式a=tanθ求出加速度

C.根据实验数据画出v-t图象,由图线上相距较远的两点所对应的速度、时间用公式a=△v/△t算出加速度

D.依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度

3.“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,对于减小实验误差.下列方法有益的是 ( )

A.把每打五个点的时间间隔作为一个时间单位来选取计数点

B.使小车运动的加速度尽量小些

C.舍去纸带上密集的点,只利用点迹清晰、点间隔适当的那一部分进行测量、计算

D.选用各处平整程度、光滑程度相同的长木板做实验

4.(06海淀区)(1)为研究小球沿斜面滚下做匀加速运动的情况,某同学拍摄了一张在同一底片上多次曝光的闪光照片,拍摄时每隔0.1 s曝光一次,得到如图1-4-4所示的A、B……G记录小球一系列位置的照片,照片与实物尺寸大小的比例为1:10。用刻度尺测量,可以得出照片中小球位置A到位置G之间的距离为_______cm,通过测量和计算可以得出小球沿斜面滚下的加速度大小为________m/s2。

5.(06湖北省)某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带.他已在每条纸带上按每5个点取好一个计数点,即两计数点之间时间间隔为0.1s,依打点先后编为0,1,2,3,4,5.由于不小心,几条纸带都被撕断了,如图1-4-5所示.请根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:

(1)在B,C,D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应该是 ;

(2)打A纸带时,物体的加速度大小是 _________m/s2.

6.利用打点计时器可以测量重锤下落的加速度a的数值.如图1-4-6所示,根据打出的纸带,选取纸带上打出的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为,点A、C间的距离为,点C、E间的距离为,使用的交流电的频率为,根据这些条件计算重锤下落加速度a的表达式为a= .

7.(06全国第一次大联考)利用打点计时器所记录纸带来研究小车的运动情况,某学生实验中的记录纸带如图1-4-7所示,其中两点中间有四个点未画。已知所用电源的频率为50Hz,则小车运动的加速度a= ______m/s2,打P点时小车运动的速度v=_______。

8.(06南开中学模拟)小球沿光滑斜面向下运动,用每隔0.1s曝光一次的频闪照相机拍摄下不同时刻小球的位置照片如图1-4-8所示,选小球的五个连续位置A、B、C、D、E进行测量,测得距离s1、s2、s3、s4的数据如表格所示。

(1)斜面下滑的加速度的大小为__________________m/s2,斜面的倾角θ=________________.

(2上数据求出小球在位置A和位置E的速度vA=_______________, vE=______________.

9.做匀速直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电源的频率为50Hz,由纸带上打出的某一点开始,每5个点剪下一段纸带.按图1-4-9所示,每一段纸带的一端与x轴相重合,在左边与y轴平行,将纸带贴在坐标系中.

(1)仔细研究图1-4-9,找出小车在相邻相等时间内位移存在的关系.

(2)设△t=0.1s,请画出该小车的v-t图象.

(3)根据图象求其加速度.

10.图1-4-10表示用打点计时器记录小车的运动情况,开始时小车在光滑水平玻璃板上运动,后来在薄布面上做匀减速运动,所打出的纸带如图1-4-11所示(附有刻度尺),纸带上相邻两点对应的时间间隔为0.02 s.

从纸带上可以确定小车做匀减速运动的初速度是____ m/s,小车在布上运动的加速度大小是____m/s2.

章末整合

知识结构

_______________________体验新课标___________________

1.(06闸北区)一个质点正在作匀加速直线运动.用固定在地面上的照相机对该质点进行闪光照相.闪光时间间隔为1s.分析照片得到的数据,发现质点在第1次、第2次闪光的时间间隔内移动了2m;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了8m.由此可以求得 ( )

A. 第1次闪光时质点的速度.

B. 质点运动的加速度.

C. 从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移.

D. 质点运动的初速度.

2.(06浙江省第一次联考).一个小石子从离地某一高度处由静止自由落下. 某摄影爱好者恰好拍到了它下落的一段轨迹AB.该爱好者用直尺量出轨迹的长度,如图1-1所示.已知拍摄时用的曝光时间为1/1000 s , 则小石子出发点离A点约为( )

A.20 m B.10 m

C.6.5 cm D.45 m

3.(06张家港市期中)一人看到闪电12.3s后又听到雷声,已知空气中的声速约为330m/s~340m/s,光速为3×108m/s,于是他用12.3除以3很快估算出闪电发生位置到他的距离为4.1km。根据你所学的物理知识可以判断( )

A、这种估算方法是错误的,不可采用

B、这种估算方法可以比较准确地估算出闪电发生位置与观察者间的距离

C、这种估算方法没有考虑光的传播时间,结果误差很大

D、即使声速增大2倍以上,本题的估算结果依然正确

4.(06扬州调研)如图1-2是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮.

⑴假设脚踏板的转速为n r/s,则大齿轮的角速度是 rad/s.

⑵要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,还需要测量哪些量?答: .

⑶用上述量推导出自行车前进速度的表达式: .

5.(06东城区期末)上海磁悬浮列车已于2003年10月1日正式运营。据报道,列车从上海龙阳路车站到浦东机场车站,全程30km。列车开出后先加速,直到最高时速432km/h,然后保持最大速度行驶50s,即开始减速直到停止。假设列车启动和减速的加速度大小相等,且恒定,列车做直线运动。试由以上数据估算磁悬浮列车运行的平均速度的大小是多少?北京和天津之间的距离是120km,若以上海磁悬浮列车的运行方式行驶,最高时速和加速度都相同,由北京到天津要用多少时间?

6. (06崇明综合测试)我国航天局宣布,我国已启动“登月工程”,2007年之前将发射绕月飞行的飞船,2010年左右实现登月飞行。下面是与登月行动有关的一个问题。

人类为了探测距地球约30万公里的月球,发射了一辆四轮的登月探测小车,它能够在自动导航系统的控制下行走,且每隔10秒向地球发射一次信号,探测器上还装有两个相同的减速器(其中一个是备用的),这种减速器最多能使小车产生5米/秒2的加速度。

某次探测中,探测器的自动导航系统出现故障,探测器因匀速前进而不能避开正前方的障碍物,此时,地球上的科学家必须对探测器进行人工遥控操作。下表是控制中心的显示屏上的数据信息:

收到信号的时间 发射信号的时间 信号的内容

9时10分20秒 与前方障碍物相距52米

9时10分30秒 与前方障碍物相距32米

9时10分33秒 使小车以2米/秒2的加速度减速

9时10分40秒 与前方障碍物相距12米

已知控制中心信号发射和接受设备工作速度极快,科学家每次分析数据并输入命令最少需要3秒。

⑴请通过对上述数据分析,求出小车的运动速度。

⑵请通过对上述数据分析,判断减速器是否执行了减速命令。

⑶若减速器未执行减速命令,科学家需启动另一个备用减速器。欲使小车避免与障碍物相撞,备用减速器的加速度至少应设定为多少?

。

________________________________高考链接________________________________

1.(03年江苏春季)如图1-3所示,某质点沿半径为r的半圆弧由a点运动到b点,则它通过的位移和路程分别是( )

A.0;O B.2r,向东;πr

C.r,向东;πr D.2r,向东;2r

2. (06四川理综)2006年我国自行研制的“枭龙”战机04架在四川某地试飞成功。假设该战机起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v所需时间t,则起飞前的运动距离为( )

A.vt B.

C.2vt D.不能确定

3.(04广东9)一杂技演员,用一只手抛球,他每隔0.40s抛出一球,接到球便立即把球抛出,已知除抛、接球的时刻外,空中总有四个球,将球的运动看作是竖直方向的运动,球到达的最大高度是(高度从抛球点算起,取g=10m/s2)( )

A. 1.6m B. 2.4m

C.3.2m D.4.0m

4.(06广东)a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图1-4所示,下列说法正确的是( )

A.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度

B.20秒时,a、b两物体相距最远

C.60秒时,物体a在物体b的前方

D.40秒时,a、b两物体速度相等,相距200m

5.(00上海)速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下木块每次曝光时的位置,如图1-5所示,连续两次曝光的时间间隔是相等的,由图可知( )

A.在时刻t2以及时刻t5两木块速度相同。

B.在时刻t1两木块速度相同。

C.在时刻t3和时刻t4之间某瞬间两木块速度相同。

D.在时刻t4和时刻t5之间某瞬时两木块速度相同。

6.(06上海)伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动首次发现了匀加速运动的规律.伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应的路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图1-6所示,图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示___________.P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示_____________.

7. (06重庆理综)某同学用如图1-7所示装置测量重力加速度g,所用交流电频率为50 Hz。在所选纸带上取某点为0号计数点,然后每3个点取一个计数点,所以测量数据及其标记符号如图1-8所示。

该同学用两种方法处理数据(T为相邻两计数点的时间间隔):

方法A:由……,

取平均值g=8.667 m/s2;

方法B:由

取平均值g=8.673 m/s2。

从数据处理方法看,在s1、s2、s3、s4、s5、s6中,对实验结果起作用的,方法A中有__________;方法B中有__________。因此,选择方法___________(A或B)更合理,这样可以减少实验的__________(系统或偶然)误差。本实验误差的主要来源有____________(试举出两条)。

8.(2000上海高考)一架飞机水平匀速地在某同学头顶飞过,当他听到飞机的发动机声从头顶正上方传来时,发现飞机在他前上方约与地面与60°角的方向上,由此可估算出此飞机的速度约为声速的 __倍。

9.(01上海)如图1-9所示,图A是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度.图B中P1、P2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2分别是P1、P2由汽车反射回来的信号.设测速仪匀速扫描,P1、P2之间的时间间隔Δt = 1.0 s,超声波在空气中传播的速度是v = 340 m/s,若汽车是匀速行驶的,试根据图B求出:

(1) 汽车在接收到P1、P2两个信号的时间内前进的距离;

(2) 汽车的速度.

10.(05全国Ⅱ理综)原地起跳时,先屈腿下蹲,然后突然蹬地.从开始蹬地到离地是加速过程(视为匀加速),加速过程中重心上升的距离称为“加速距离”.离地后重心继续上升,在此过程中重心上升的最大距离称为“竖直高度”.现有下列数据:人原地上跳的“加速距离”d1 = 0.50 m,“竖直高度”h1 = 1.0 m;跳蚤原地上跳的“加速距离”d2 = 0.00080 m,“竖直高度”h2 = 0.l0 m.假想人具有与跳蚤相等的起跳加速度;而“加速距离”仍为0.50 m,则人上跳的“竖直高度”是多少

11.(06全国理综Ⅰ)天空有近似等高的浓云层。为了测量云层的高度,在水平地面上与观测者的距离为d = 3.0 km处进行一次爆炸,观测者听到由空气直接传来的爆炸声和由云层反射来的爆炸声时间上相差Δt = 6.0 s。试估算云层下表面的高度。已知空气中的声速v = km/s。

12.(06上海)辨析题:要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免因离心作用而偏出车道.求摩托车在直道上行驶所用的最短时间.有关数据见表格.

某同学是这样解的:要使摩托车所用时间最短,应先由静止加速到最大速度 V1=40 m/s,然后再减速到V2=20 m/s,

t1 = = …; t2 = = …;

t= t1 + t2

你认为这位同学的解法是否合理?若合理,请完成计算;若不合理,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果.

________________________新信息题扫描___________________

1.(06镇江市)一物体做匀变速直线运动.当t=0时,物体的速度大小为12m/s,方向向东;当t=2s时,物体的速度大小为8m/s,方向仍向东.当t为多少时,物体的速度大小变为2m/s?( )

A.3s B.5s C.7s D.9s

2.(06北交大附中).一辆警车在平直的公路上以40m/s的速度行驶,现在要到达前方某地时的速度也为40m/s,有三种行进方式:a一直匀速直线运动;b先减速再加速;c先加速再减速,则( )

A.a种方式先到达 B.b种方式先到达

C.c种方式先到达 D.条件不足,无法确定

3.(06滨州月考)一物体在AB两点的中点由静止开始运动(设AB长度足够长),其加速度如图1-10所示随时间变化。设向A的加速度为正方向,从t=0开始,则物体的运动情况 ( )

A.先向A后向B,再向A、向B、4s末静止在原位置

B.先向A后向B,再向A、向B、4s末静止在偏A侧的某点

C.先向A后向B,再向A、向B、4s末静止在偏B侧的某点

D.一直向A运动,4s末静止在偏向A侧的某点。

4.(06开封高中)一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动直到停下.开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为8m和6m.下列说法中正确的是( )

A.汽车在开始刹车后4s末停下

B.汽车在开始刹车后5s末停下

C.从开始刹车到停下,汽车的位移大小是20m

D.从开始刹车到停下,汽车的位移大小是20.25m

5..(甘肃名校06高三联考)跳伞运动员以5m/s的速度竖直匀速降落,在离地面h=10m的地方掉了一颗扣子,跳伞员比扣子晚着陆的时间为(扣子的阻力可忽略,g=10m/s2)( )

A.2s B.s

C.1s D.(2-)s

6.(06临川一中月考)一小物块从粗糙的斜面底端,以平行于斜面的初速度υ0沿斜面向上运动,则 ( )

A.斜面的倾角越小,物块上升的高度越大

B.斜面的倾角越大,物块上升的高度越大

C.物块的质量越小,上升的高度越大

D.物块的质量越大,上升的高度越大

7.(06南京市第一次模拟)小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图1-11所示,取g=10m/s2则( )

A.小球下落的最大的速度为5m/s

B.小球第一次反弹初速度的大小为3m/s

C.小球能弹起的最大高度为0.45m

D.小球能弹起的最大高度为1.25m

8.(06江苏淮阴)在军事演习中,某空降兵从飞机上跳下,先做自由落体运动,在t1时刻,速度达较大值v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以较小速度v2着地。他的速度图象如图1-12所示。下列关于该空降兵在0~t1或t1~t2时间内的的平均速度的结论正确的是( )

A.0~t1,

B.t1~t2,

C.t1~t2,

D.t1~t2,

9.(06普陀区第二学期质量调研)一滑块自左向右运动,现用频闪照相机在同一张底片上多次曝光,记录下滑块每次曝光时的位置,如图1-13所示.连续两次曝光的时间间隔为0.1 s,则:

(1)滑块的加速度大小为________m/s2;

(2)滑块在第1次曝光时的速度大小为________m/s。

10.(镇江市2005-2006)某人骑自行车以4m/s的速度匀速前进,某时刻在他前面7m处以10m/s的速度同向行驶的汽车开始关闭发动机,而以2m/s2的加速度减速前进,此人需要多长时间才能追上汽车?

11.(06江苏淮阴第一阶段)如图1-14所示,在一条平直的公路上有等间距的五个点A、B、C、D、E,相邻两点间距离为L=30m。一辆汽车在公路上做匀加速直线运动,经过这五个点,已知汽车(车头最前端)通过段和段所用时间分别为3s和2s。试求:

(1)汽车的加速度a的大小;

(2)汽车(车头最前端)经过E点时刻的速度vE的大小。

12.某航空母舰上的战斗机起飞过程中最大加速度是a=4.5m/s2飞机速度要达到v0=60m/s才能起飞,航空母舰甲板长L=289m,为使飞机安全起飞,航空母舰应以一定速度航行以保证起飞安全,求航空母舰的最小速度v是多少?(设飞机起飞对航空母舰的状态没有影响,飞机的运动可以看作匀加速运动)

某同学求解过程如下:

由运动学知识有 解得

代入数据后得到

经检查计算无误。该同学所得结论是否有错误或不完善之处?若有,请予以改正或补充。

第一单元 运动的描述

针对练习 1.AC 2.C 3. ; 4.8m/s 5.10;370 6.BD 7.AD

单元达标 1.C 2.C 3. CD 4. C 5. AC 6.D 7.AB 8.A 9.5.2m/s 10.500m 30s 11.25m 12.60m;

第二单元 匀变速直线运动

针对练习 1.25m 2.解析:(1)由x2-x1=at2得:

a=m/s2=5m/s2

v乙=m/s=15m/s

v丁=v乙+2at=(15+2×5×1)=25m/s

v甲=v乙-at=(15-5×1)m/s=10m/s

(2)至摄象时,甲滑动的时间是t甲=s=2s

可知甲上面有两个孩子.

3.65s 4.1275m

5.(1) B车开始刹车经31s在距开始刹车处810m两车相撞.

(2) A车做匀加速运动, 加速度至少为0.15m/s2时, 才能避免相撞.

6.a=2.5米/秒2

7.匀速 2.5 ;1.5 0; 4 0; -3、5

8.解析:第2s内即为第1s末至第2s末的一段时间,同理,第3s内即为第2s末至第3s末。由图象可知,第2s内和第3s内的速度均为正值,沿正方向,方向相同。第2s内图线的斜率为正值,第3s内图线的斜率为负值,说明加速度的方向相反。第5s内速度为负值,图线的斜率为正值,说明速度的方向与加速度的方向相反。

8.BCD

单元达标 1. CD 2. C 3. C 4. C 5. D 6. C 7.B 8.BD 9.15m, 因停车时间为2.5s故红灯还未亮

解析:汽车刹车距离为x,x=m=10m;汽车距停车线距离x/=10m+10×0.5m=15m , 因停车时间为Δt= (0.5+)s=2.5s<3s,故红灯还未亮

10.答案 (1)电梯先以允许的最大加速度0.50 m/s2加速上升,到达最大速度时,又以最大加速度0.50 m/s2减速上升,到达顶楼时速度刚好为0.这样所用的时间最短.(2)t = 20 s

解析:(1)电梯先以允许的最大加速度0.50 m/s2加速上升,到达最大速度时,又以最大加速度0.50 m/s2减速上升,到达顶楼时速度刚好为0.这样所用的时间最短.

(2)h=2×

t/=2t

由以上两式可解得t= 20 s

11.(1)t = 40 s,(2)v = 28 m/s.

解析:据题意,列车行以最大加速度a加速行驶至最大速度后,又以最大加速度a减速行驶直至停止,这两个过程所用的时间相等.如答图所示.则:

最大速度v = a t / 2 ,总位移x = v t / 2,

解得:t = 40 s,v = 28 m/s.

12.(1)0.3m/s2 (2)x2= 3×103 m

解析:(1)设列车紧急刹车时做匀减速直线运动,初速度为v1=86.4km/h=24m/s,末速度v=0,位移x1=960m,紧急刹车时加速度为a,

由速度——位移关系式得 - v12 = 2ax1

代入数据得加速度 a = -0.3m/x12

所以火车加速度大小为0.3m/s2

(2)火车初速度 v2=108km/h=30m/s

- v22 = 2ax22

代入数据得制动距离 x2= 3×103 m

第三单元 重力作用下的直线运动

针对练习 1.h=3.2m.

解析:设屋檐离窗顶高度为h,窗户高度l=1.8m,水滴到窗顶时速度为V0,水滴经过窗户的过程,由,

得

即

解之,得V0=8m/s

水滴从屋檐到窗顶的过程:

由2as=v2—v02得2gh= v02-0

即

∴h=3.2m

2.15m 3.ACD 4.(1)1.2s (2)6m

单元过关 1.B.C.D 2.C 3.D 4.B.C 5. B 6.A.C 7.A.D 8.B 9.C 10.B 11.(1)1.8s (2)14m/s

12. H=12.5m

解析:当小石块B开始下落时,小石块A的速度为:

小石块A已下落的时间为:

设当小石块B开始下落t2时间后。A、B同时落地,则在t2时间内,小石块A的位移

①

小石块B的位移为

②

由题意知:xA—xB=6 ③

塔高:H=+8 ④

以上四式联立可得:H=12.5

第四单元 实验 匀变速直线运动的实验研究

单元达标 1.B 2.B 3.ACD 4.9.60 (9.60±0.05均为正确); 4.0 5.C;0.6

6. 或者 7.(1)0.39 (2)0.0935 8.(1)0 arcsin0.11 (2)7m/s 1.21m/s

9.解析:(1)由图中所标纸带每段位移关系,可知在相邻相等时间内的位移差都相等。本题考虑误差原因后可近似认为△x=8.0cm.

(2)在图2—1_7中的x轴作为时间轴,以纸带的宽度表示相等的时间间隔T=0.1s;每段纸带最上端中点对应v轴上的速度恰好是每段时间中间时刻的瞬时速度,即vn=;因此可

以用纸带的长度表示每小段时间中间时刻的瞬时速度,将纸条上端中心各点连接起来,可得到v-t图象。如图2—1—8所示.

(3)利用图象求斜率或用△x=aT2均可得小车加速度a=0.08m/s2

答案:(1)相邻相等时间内位移都相等.

(2)如图2—1-8所示

(3)a=0.08m/s2

10.0.9 5

章末整合

体验新课标 1.ABC 2.A 3.B 4.⑴2πn ⑵大齿轮的半径r1,小齿轮的半径r2,后轮的半径r3. ⑶ 5. ⑴66.7m/s ⑵20min

6. 解:⑴ x1=52-32=20m t1=10s

v=x1/t1=2m/s

⑵ x2=32-12=20m

t2=10s v=x2/t2=2m/s

小车没有减速

⑶ t=x月地/c=1s

t总=1+3+1=5s

9时10分39秒小车与前方障碍物相距12米

9时10分44秒小车收到信号,小车又前进了x3=v t总=10m

此时小车与前方障碍物相距x4=2m a=V2/2x4=1m/s2

备用减速器的加速度大于1米/秒2就不会与障碍物相撞了

高考链接 1.B 2.B 3.C 4. 5. C 6. 7. S1,或S6 37.5,193.5

S1, S2, S3, S4, S5, S6或37.5,69.0,100.5,131.5,163.0,193.5

B

偶然

阻力[空气阻力,振针的阻力,限位孔的阻力,复写纸的阻力等],交流电频率波动,长度测量,数据处理方法等。

8. 0.58或/3 9.(1)17m/s (2)17.9m/s 10. 63m 11.2.0×103m 12.

新信息题扫描 1.BC 2.C 3.D 4.D 5.C 6..B 7.ABC 8.AD 9.1m/s2 0.15m/s 10.人追上汽车时应满足两者位移相等。由于汽车在人前方,设自行车速度v1=4m/s,汽车初速度v0=10m/s,加速度a=2m/s2,人经过t时间恰好追上,则有:

解得:t=7s,负值舍去.

7s不是本题的正确结果。实际上,上面所求是认为汽车继续反向运动再相遇的,因此,人追上汽车,应该是在汽车停下以后.

汽车停下经过距离为:

m .

人追上汽车时间:

11.解:

(1)段的平均速度

段的平均速度

(2)B点速度

解得.

12.解:该同学做法是错误的。

若航母匀速运动,以海水为参照物,在t时间内航空母舰和飞机的位移分别为x1和x2,由运动学知识得到x1=vt……………①

x2=vt+at2/2………②

x2- x1=L…………③

v0=v+at…………④

由以上4式解得 v=9m/s…⑤

x1

图1-1-

图

图1-1-1

图1-1-2

图1-1-1

x

图1-2-2

x

图1-2-6

图1-2-7

图1-2-5

图1-2-1

x/m

x0

图1-2-3

1-2-4

图1-2-8

图1-2-9

图1-2-10

图1-2-11

t/2

t

t

0

v

v/m.s-1

答图1-2-

图1-3-1

图1-3-2

图1-4-1

图1-4-2

图1-4-3

图1-4-4

30.0mm

0

A

36.0mm

1

2

B

48.1mm

4

5

C

54.0mm

4

5

D

60.2mm

4

5

图1-4-5

图1-4-6

S0

S1

S2

O

A

B

C

D

E

图1-4-7

E

D

C

B

A

x4

xs3

x2

x1

图1-4-8

x1(cm) x2(cm) x3(cm) x4(cm)

8.20 9.30 10.40 11.50

图1-4-9

图1-4-10

图1-4-11

图

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

图1-5

甲

乙

图1-6

图1-8

图1-7

n2

p1

p2

n1

图1-9

B

A

0

1

2

3

4

图1-10

图1-11

图1-12

图1-13

图1-14

PAGE

1

新课标要求

1.内容标准

(1)通过史实,初步了解近代实验科学产生的背景,认识实验对物理学发展的推动作用.

例1 了解亚里士多德关于力与运动的主要观点和研究方法.

例2 了解伽利略的实验研究工作,认识伽利略有关实验的科学思想和方法.

(2)通过对质点的认识,了解物理学研究中物理模型的特点,体会物理模型在探索自然规律中的作用.

例3认识在哪些情况下,可以把物体看成质点.

(3)经历匀变速直线运动的实验研究过程,理解位移、速度和加速度,了解匀变速直线运动的规律,体会实验在发现自然规律中的作用.

例4 用打点计时器、频闪照相或其他实验方法研究匀变速直线运动.

例5 通过史实,了解伽利略研究自由落体运动所用的实验和推理方法.

(4)能用公式和图像描述匀变速直线运动,体会数学在研究物理问题中的重要性.

2.活动建议

(1)通过实验研究质量相同、大小不同的物体在空气中下落的情况,从中了解空气对落体运动的影响.

(2)通过查找资料等方式,了解并讨论伽利略对物体运动的研究在科学发展和人类进步上的重大意义.

第一单元 运动的描述

考点解读 典型例题

知识要点一、质点1.质点:用来代替物体的有质量的点. 2.说明:(1)质点是一个理想化模型,实际上并不存在.(2) 物体可以简化成质点的情况:①物体各部分的运动情况都相同时(如平动).②物体的大小和形状对所研究问题的影响可以忽略不计的情况下(如研究地球的公转).③物体有转动,但转动对所研究的问题影响很小时(如研究小球从斜面上滚下的运动).即使是同一个物体,能否被简化为质点,也得依据问题的具体情况决定.(例1,针对练习1)二、参考系和坐标系1.参考系:在描述一个物体的运动时,用来作为标准的另外的物体.说明:(1)同一个物体,如果以不同的物体为参考系,观察结果可能不同.(2)参考系的选取是任意的,原则是以使研究物体的运动情况简单为原则;一般情况下如无说明,则以地面或相对地面静止的物体为参考系. 2.坐标系:为定量研究质点的位置及变化,在参考系上建立坐标系,如质点沿直线运动,以该直线为x轴;研究平面上的运动(如平抛运动)可建立直角坐标系.(例2,针对练习2)三、时刻和时间1.时刻:指的是某一瞬间,在时间轴上用—个确定的点表示.如“3s末”;和“4s初”.2.时间:是两个时刻间的一段间隔,在时间轴上用一段线段表示. 四、位置、位移和路程1.位置:质点所在空间对应的点.建立坐标系后用坐标来描述.2.位移:描述质点位置改变的物理量,是矢量,方向由初位置指向末位置,大小是从初位置到末位置的线段的长度.3.路程:物体运动轨迹的长度,是标量.说明:只有物体做单方向直线运动时,位移的大小才等于路程.(例3、4,针对练习3)五、速度与速率1. 速度:位移与发生这个位移所用时间的比值(v=),是矢量,方向与Δx的方向相同.2.瞬时速度与瞬时速率:瞬时速度指物体在某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹的切线方向,其大小叫瞬时速率,前者是矢量,后者是标量.3.平均速度与平均速率:在变速直线运动中,物体在某段时间的位移跟发生这段位移所用时间的比值叫平均速度(v=),是矢量,方向与位移方向相同;而物体在某段时间内运动的路程与所用时间的比值叫平均速率,是标量.说明:速度都是矢量,速率都是标量;速度描述物体运动的快慢及方向,而速率只能描述物体运动的快慢;瞬时速率就是瞬时速度的大小,但平均速率不一定等于平均速度的大小,只有在单方向直线运动中,平均速率才等于平均速度的大小,即位移大小等于路程时才相等.(例5、6,针对练习4、5)六、加速度1.物理意义:描述速度改变快慢及方向的物理量,是矢量.2.定义:速度的改变量跟发生这一改变所用时间的比值.3.公式:a= = 4.大小:等于单位时间内速度的改变量.5.方向:与速度改变量的方向相同.6.理解:要注意区别速度(v)、速度的改变(Δv)、速度的变化率().加速度的大小即,而加速度的方向即Δv的方向.(例7,针对练习6)疑难探究七.速度、速度变化量及加速度有哪些区别?速度等于位移跟时间的比值.它是位移对时间的变化率,描述物体运动的快慢和运动方向.也可以说是描述物体位置变化的快慢和位置变化的方向.速度的变化量是描述速度改变多少的,它等于物体的末速度和初速度的矢量差.它表示速度变化的大小和变化的方向,在匀加速直线运动中,速度变化的方向与初速度的方向相同;在匀减速直线运动中,速度的变化的方向与速度的方向相反.速度的变化与速度大小无必然联系.加速度是速度的变化与发生这一变化所用时间的比值.也就是速度对时间的变化率,在数值上等于单位时间内速度的变化.它描述的是速度变化的快慢和变化的方向.加速度的大小由速度变化的大小和发生这一变化所用时间的多少共同决定,与速度本身的大小以及速度变化的大小无必然联系.(例8,针对练习7) 【例1】在下列各运动的物体中,可视为质点的有( )A.做高低杠表演的体操运动员B.沿斜槽下滑的小钢球,研究它沿斜槽下滑的速度C.人造卫星,研究它绕地球的转动D.水平面上的木箱,研究它在水平力作用下是先滑动还是先滚动【例2】甲、乙、丙三人各乘一个热气球,甲看到楼房匀速上升,乙看到甲匀速上升,甲看到丙匀速上升,丙看到乙匀速下降,那么,从地面上看,甲、乙、丙的运动情况是 ( ) A.甲、乙匀速下降,v乙>v甲,丙停在空中 B.甲、乙匀速下降,v乙>v甲,丙匀速上升 C.甲、乙匀速下降,v乙>v甲,丙匀速下降,且v丙>v甲 D.以上说法均不正确【例3】一质点在x轴上运动,各个时刻的位置坐标如下表(质点在每一秒内都做单向直线运动),此质点开始运动后t/s012345x/m054-1-71(1)前几秒内位移最大?( )A.1 s B.2 sC.3 s D.4 s E.5 s(2)第几秒内的位移最大 ( )A.1 s B.2 sC.3 s D.4 s E.5 s【例4】某同学从学校的门口A处开始散步,先向南走了50m到达B处,再向东走了100m到达C处,最后又向北走了150m到达D处,则:(1)此人散步的总路程和位移各是多少 (2)要比较确切地表示这人散步过程中的各个位置,应采用什么数学手段较妥,分别应如何表示 (3)要比较确切地表示此人散步的位置变化,应用位移还是路程 【例5】(2001年全国高考题) 某测量员是这样利用回声测距离的:他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过1.00 s第一次听到回声,又经过0.50 s再次听到回声.已知声速为340 m/s,则两峭壁间的距离为_______________.【例6】(2002年春季上海高考题)火车第四次提速后,出现了“星级列车”,从其中的T14次列车时刻表可知,列车在蚌埠到济南区间段运行过程中的平均速率为_________km/h.T14次列车时刻表停靠站到达时刻开车时刻里程(km)上海…18∶000蚌埠22∶2622∶34484济南03∶1303∶21966北京08∶00…1463【例7】计算物体在下列时间段内的加速度(1)一辆汽车从车站出发做匀加速直线运动,经10 s速度达到108 km/h.(2)以40 m/s的速度运动的汽车,从某时刻起开始刹车,经8 s停下.(3)沿光滑水平地面以10 m/s运动的小球,撞墙后以原速度的大小反弹,与墙壁接触时间为0.2 s.【例8】下列关于速度和加速度的描述,正确的是( )A.加速度增大,速度一定增大B.速度改变量越大,加速度越大C.物体有加速度,速度就一定增大D.速度很大的物体,其加速度可以很小

____________________________________典型例题答案_______________________________________

【例1】解析:A中要欣赏的是运动员力与美的表演,或者是研究运动员的各种花样动作,若视为质点了,又欣赏什么、研究什么?小钢球下滑的速度与球的大小无关,可视作质点.研究人造卫星绕地球转动时,由于卫星的大小比起卫星到地球的距离小得多,所以卫星的形状、大小可以不考虑,可视为质点.木箱在水平力作用下是否滚动,与力在木箱上的作用点的位置有关,或者说与木箱的大小和形状有关,故此时不能把木箱看作质点.

答案:BC

说明:物体能否被抽象为质点模型,关键是看物体的形状和大小在所研究的问题中所起的作用,是不是达到了可以忽略的程度.通过质点模型的建立要注意学习和体会理想化方法的应用,这是物理学研究中经常采用的一种方法.

【例2】解析:楼房和地面相当于同一参考系,甲是匀速下降,乙看到甲匀速上升,说明乙匀速下降,且乙的速度v乙大于甲的速度v甲.甲看到丙匀速上升,有三种可能:(1)丙静止;(2)丙匀速上升;(3)丙匀速下降,且它们的速度v丙

说明:题干中描述的运动,选择的参照物不同,而A、B、C中描述的运动都是相对于地面的.

【例3】解析:在x坐标轴上找出t=0s;1s;2s;3s;4s;5s各时刻对应的位置,作出前1s;2s;3s;4s;5s内的位移,可见前4s内的位移最大,(1)中D正确;再作出第1s;2s;3s;4s;5s内的位移,可见第5s内的位移最大,(2)中E正确.

说明:要注意(1)(2)中指的时间间隔不同,(1)中前2s指的间间隔为2s,而(2)中第2s指的间间隔为1s.

【例4】解析:(1)此人的总路程为x/=(50+100+150)m=300m.

(画图如图所示,其位移为:

x=

且tanα=1 α=450即位移方向东偏北450

(2)应用直角坐标中的坐标表示,以A为坐标原点,向东为x正向,向北为y轴正向.B点为(O.-50),C(100,-0),D(100,100)

(3)应用位移准确表示人的位置变化.

说明:位移是描述物体位置变化的物理量,求位移时不但求大小,还要求方向.

【例5】解析:测量员第一次听到的声音是声波遇到较近的峭壁反射回的,则测量员到这一峭壁的距离为x1=vt1=×340×1.00 m = 170 m;第二次听到的声音是声波在另一个峭壁反射回的,所以测量员与另一峭壁的距离应为x2 =v(t1+t2) =×340×(1.00+0.50) m = 255 m,因此两峭壁间的距离为x = x1+x2 = 170 m+255 m = 425 m.

说明:这是一个联系实际的问题,解决此题的关键在于要搞清楚两次听到的声音是怎样造成的,建立起时间与路程(或位移)的关系.

【例6】解析:运动路程x = 966 km-484 km = 482 km,运行时间t = 4.65 h,则平均速率km/h = 103.66 km/h.

说明:(1)本题是以实际生活为背景编制的,涉及到的物理知识、方法都较为简单,但要能看懂实际的列车时刻表,会从时刻表中提取出所需的路程和时间,这也是解答此问题的关键.解答时要注意物理量的单位,这是容易出错的地方.

(2)题中所求平均速率在生活中常说成平均速度,但要明确教材说的平均速度是矢量,是位移跟所用时间的比值,而生活中所说的平均速度(平均速率)是标量,是路程跟所用时间的比值.

【例7】解析:由题中已知条件,统一单位,规定正方向后,根据加速度定义式,即可算出加速度.取速度的方向作为正方向.

(1)对汽车,v0 = 0,v = 108 km/h = 30 m/s,t = 10 s

a1 = = 3 m/s2

(2)对刹车后的汽车,v0 = 40 m/s,v= 0,t = 8 s

a2 = = -5 m/s2

式中的“-”号,表示汽车的速度在减小,即刹车后汽车的速度平均每秒减小5 m/s.

(3)对小球,v0 = 10 m/s,v =-10 m/s,t = 0.2 s

a3 = = -100 m/s2

式中的“-”号,表示小球的加速度方向与原速度方向相反.

说明:⑴速度和加速度都是矢量,计算时要注意方向性.对于一条直线上的矢量运算,最容易忽略的就是方向问题.处理一条直线上的矢量加减时,选定正方向后,可用“+”、“-”表示矢量的方向,与正方向相同的,为“+”,与正方向相反的,为“-”.

⑵通过本题,注意领会:物体运动速度大、速度变化量大,其加速度不一定大.

【例8】解析:加速度增大,说明速度变化的越来越快,若物体做减速运动,则速度减小得越来越快,故不能根据加速度增大来断定速度一定增大,A错.加速度除了跟速度改变量有关外,还与改变这一速度所用的时间有关,时间长,加速度也不一定大,故B错.物体有加速度,说明物体的速度有变化,存在一定的变化快慢程度,但不能表明速度是增大的,判断速度是否增大,要看速度方向与加速度方向的关系,故C错.空中做匀速高速飞行的飞机,速度可以很大,但加速度却可以很小,甚至为零,故D是正确的.

答案:D

说明:理解加速度的物理意义——描述物体速度变化快慢的物理量,这就既包含了速度变化,又包含了时间的因素,不能单纯地把加速度与速度放在一起讨论两者关系,两者是没有直接联系的.

________________________________________针对练习_________________________________

1.下列情况中的物体,可以看成质点的是( )

A.地球,在研究它绕太阳公转时

B.乒乓球,运动员在判断它的旋转方向而考虑选择合适的击球动作时

C.列车,在讨论它在两座城市间的运行时间时

D.短跑运动员,在终点裁判员判断他冲线时

2.(2002年上海)太阳从东边升起,西边落下,是地球上的自然现象,但在某些条件下,在纬度较高地区上空飞行的飞机上,旅客可以看到太阳从西边升起的奇妙现象.这些条件是( )

A.时间必须是在清晨,飞机正在由东向西飞行,飞机的速度必须较大

B.时间必须是在清晨,飞机正在由西向东飞行,飞机的速度必须较大

C.时间必须是在傍晚,飞机正在由东向西飞行,飞机的速度必须较大

D.时间必须是在傍晚,飞机正在由西向东飞行,飞机的速度不能太大

3.一位电脑爱好者设计了一个“猫捉老鼠”的动画游戏,如图1-1-1所示,在一个边长为a的大立方体木箱内的一个顶角G上,老鼠从猫的爪间逃出,选择了一条最短的路线奔向洞口A,则老鼠选择最短路线的长度为_________,从G到A的位移为___________.

4.某同学在百米赛跑中,以6m/s的速度从起跑线冲出,经50m处的速度为8.2m/s,在他跑完全程所用时间的中间时刻t=6.25s时速度为8.3m/s,最后以8.4m/s的速度冲过终点,则该同学的百米平均速度大小为_________m/s.

5.如图1-1-2所示.质点甲以8m/s的速度从0点沿ox轴正方向运动,质点乙从点(0,60)处开始做匀速运动,要使甲、乙在开始运动后10s在x轴相遇.乙的速度大小为_______m/s,方向与x轴正方向间的夹角为__________.

6.一个物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4m/s,1s后速度的大小变为10 m/s,在这1 s内该物体的( )

A.速度变化的大小可能小于4 m/s

B.速度变化的大小可能大于10 m/s

C.加速度的大小可能小于4 m/s2

D.加速度的大小可能大于10 m/s2

7.下列所描述的运动中,可能的是( )

A.速度变化很大,加速度很小

B.速度变化方向为正,加速度方向为负

C.速度变化越来越快,加速度越来越小

D.速度越来越大,加速度越来越小

_____________________________________ 单元达标___________________________________

1.下列情形中的物体可以看作质点的是( )

A.跳水冠军郭晶晶在跳水比赛中

B.一枚硬币用力上抛,猜测它落地时正面朝上还是反面朝上

C.奥运会冠军邢慧娜在万米长跑中

D.花样滑冰运动员在比赛中

2.某人沿半径为50m的圆做圆周运动,已知他运动半个圆周用的时间是100s,则它在这段时间内的平均速度和平均速率分别是 ( )

A.1m/s,1m/s B.l.6m/s,1.6m/s

C.lm/s,l.6m/s D.1.6m/s,1m/s

3.一个做直线运动的物体,某时刻的速度是10m/s,那么这个物体 ( )

A.在这一时刻之前0.ls内的位移一定是lm

B.从这一时刻起ls内的位移一定是lOm

C.从这一时刻起lOs内的位移可能是5Om

D.如从这一时刻起开始匀速运动,那么它继续通过100m路程所需的时间一定是100s

4.一质点在x轴上运动,初速度vo>0,加速度a>0,当a的数值开始减小,则该质点( )

A.速度开始减小,直到加速度等于零为止

B.位移开始增加,直到加速度等于零为止

C.速度继续增大,直到加速度等于零为止

D.速度增大,加速度的方向和速度的方向相反

5.甲、乙、丙各乘一辆飞艇,甲看到楼房匀速上升,乙看到甲艇匀速上升,丙看到乙艇匀速下降,甲看到丙艇匀速上升,则甲、乙、丙三艇相对于地球的运动情况可能是( )

A.甲和乙匀速下降,且v乙>v甲,丙静止

B.甲和乙匀速下降,且v乙

D.以上三种情况都不可能

6.物体沿直线由A运动到B,且知在A与B点的瞬时速度和AB间的平均速度均为lOkm/h,A与B间的距离是2Okm,由此,某同学得出如下结论,其中正确的是 ( )

A.在A点、B点和AB间,物体运动的快慢程度是相同的

B.物体在经过A点和B点时,每小时的位移是10Km

C.因为此物体由A到B需要2h,故物体一定做的是匀速运动

D.物体不一定是做匀速运动

7.一个物体初速度为零,加速度为l0m/s2,则( )

A.每秒内速度的增加量相等,都为lOm/s

B.相邻单位时间内平均速度差相等,都为lOm/s

C.3秒初的速度与2秒末的速度差为1Om/s

D.每秒末的速度是该秒初速度的l0倍

8.如图2一1一1所示为描述一个小球从水平桌面上方一点自由下落,与桌面经多次碰撞最后静止在桌面上的运动过程,则图线所示反映的是下列哪个物理量随时间的变化过程( )

A.位移 B.路程

C.速度 D.加速度

9.一物体沿正东方向以8m/s的速度匀速前进了8s,又以6m/s的速度向北匀速前进了6s,则这14s内物体的平均速度是多少

10.火车从甲站到乙站正常行驶的速度是60km/h.有一次火车从甲站开出,由于迟到了5s,司机把速度提高到72km/h才刚好正点到达乙站,求甲、乙两站的距离为多少 火车从甲站到乙站正常行驶的时间是多少

11.风沙的移动会带来很多灾难,而它与风速有很大的关系.森林对风有减速作用,具有防风固沙、防止水土流失、保持生态平衡等.已知两地间的风速差的平方与两地间的距离的2/3次方成正比.比例系数k,它是与森林有关的常量.若风吹到林区时的速度是v1=30m/s,要求减弱到v2=5m/s.比例系数k=25m/s2,则森林宽度d为多少?.

12.一修路工在s=100m的隧道中,突然发现一列火车出现在离右道口200m处,修路工恰在无论向右还是向左跑均能安全脱离危险的位置.问这位置离左出口的距离是多少 他奔跑的速度至少是火车速度的多少倍

第二单元 匀变速直线运动

考点解读 典型例题

1.匀速直线运动:物体沿直线运动,如果在相等的时间内通过的位移相等,这种运动就叫做匀速直线运动.2.匀变速直线运动:(1)概念:物体做直线运动,且加速度大小、方向都不变,这种运动叫做匀变速直线运动.(2)分类:分为匀加速直线运动和匀减速直线运动两类.加速度与速度方向相同时,物体做加速直线运动,加速度与速度方向相反时,物体做减速直线运动.(例1)3.一般的匀变速直线运动的规律:速度公式: ①位移公式:x=v0t+at2 ②速度与位移的关系:v 2-v 02=2ax ③平均速度计算式: ④ (例2,针对练习1)4.几个推论:⑴某段时间的中间时刻的速度⑵某段位移的中间位置的速度⑶两相邻的相等时间(T)内的位移之差等于恒量。即Δx==aT2该公式可用于测定加速度,也可作为判断初速度不为零的匀变速直线运动的重要条件。⑷初速度为零的匀加速直线运动的特点:(从运动开始时刻计时,且设t为时间单位)①ts末、2ts末、3ts末、…nts末瞬时速度之比为:v 1:v 2:v3:…vn=1 2 3 … n②ts内、2ts内、3ts内、…nts内位移之比为:x1 x2 x3 … xn=12 22 32 …n2③在连续相等的时间间隔内的位移之比为:xⅠ xⅡ xⅢ …:xN=1:3:5:…:(2n-1)④经过连续相同位移所用时间之比为:tⅠ∶tⅡ∶tⅢ∶…∶tN=1:():():… ()(例3、4,针对练习2)5.运用匀变速直线运动的规律来解题步骤:(1)根据题意,确定研究对象.(2)明确物体作什么运动,并且画出草图.(3)分析运动过程的特点,并选用反映其特点的公式.(4)建立一维坐标系,确定正方向,列出方程求解.(5)进行验算和讨论.(例5,针对练习3)疑难探究6.应用匀变速直线运动的公式解题时应注意哪些问题?(1)首先必须对物体的运动性质和运动过程进行分析和判断,看物体的运动是否为或可视为匀变速直线运动.(2)速度公式和位移公式都是矢量式,公式中涉及到的vo、v、a、x、t五个量中,除时间t外均为矢量,所以应用时要特别注意方向,要通过规定正方向赋予各量正负号,将各量连同正负号代入公式计算.通常选取初速度方向为正方向.(3)公式x=vot+at2是位移公式,利用该公式求得是位移,不是路程.对于往返型的匀变速直线运动,该公式对全程的各个时刻也都是适用的.(4)分析物体的运动问题,要养成画物体运动草图的习惯,并在图中标注出有关各量。这样将加深对物体运动过程的理解,有助于发现已知量和未知量之间的相互关系,迅速找到解题的突破口.(5)如果一个物体的运动包含几个阶段,就要分段分析,弄清物体在每段上的运动情况及遵循的规律.应特别注意各段交接处的速度往往是解题的关键.(6)末速度为零的匀减速直线运动可看成初速度为零、加速度相等的反向匀加速直线运动.(例6、例7,针对练习4)7.怎样处理追及和相遇类问题?两物体在同一直线上运动,往往涉及追及、相遇或避免碰撞等问题,此类问题的本质的条件就是看两物体能否同时到达空间的同一位置。求解的基本思路是:①分别对两物体研究;②画出运动过程示意图;③找出两物体运动的时间关系、速度关系、位移关系;④建立方程,求解结果,必要时进行讨论。(1)追及问题:追和被追的两物体的速度相等(同向运动)是能否追上及两者距离有极值的临界条件,常见的有下列两种情况:第一类──速度大者减速(如匀减速直线运动)追速度小者(如匀速运动):①当两者速度相等时,若追者位移仍小于被追者位移,则永远追不上,此时两者间有最小距离。②若两者位移相等,且两者速度相等时,则恰能追上,也是两者避免碰撞的临界条件。③若两者位移相等时,追者速度仍大于被追者的速度,则被追者还有一次追上追者的机会,其间速度相等时两者间距离有一个较大值。第二类──速度小者加速(如初速为零的匀加速直线运动)追速度大者(如匀速运动):①当两者速度相等时有最大距离。②若两者位移相等时,则追上.(2)相遇问题:①同向运动的两物体追上即相遇。②相向运动的物体,当各自发生的位移大小之和等于开始时两物体的距离时即相遇。(3)处理这类问题,也可以只用位移的关系列出x-t二次函数方程,利用判别式求x极值,或由有一组解、两组解、无解,确定是否相遇、相撞、相遇次数。(例8、9,针对练习5、6)8.运动的图象问题物理规律的表达除了用公式外,有的规律还用图像表达,优点是能形象、直观地反映物理量之间的函数关系,这也是物理中常用的一种方法。对图像的要求可概括记为:“一轴二线三斜率四面积”。(1)x-t图象:图1-2-2所示为四个运动物体的位移图象,试比较它们的运动情况.这四个物体的位移图象都是直线,其位移又都随时间增加,说明都向着同方向(位移的正方向)作匀速直线运动,只是其速度的大小和起始情况不同.a、b两物体从t=0开始,由原点出发向正方向作匀速直线运动.c物体在t=0时从位于原点前方x1处向正方向作匀速直线运动.d物体在时间t1才开始向正方向作匀速直线运动.由图中可知,任取相同时间△t,它们的位移△x大小不同:△xc>△xB>△xa>△xd,所以它们的速度大小关系为vc>vB>va>vd. (2)v-t图:①说出如图1-2-5中的各物体的运动情况。①是沿规定的正方向的匀加速直线运动;②是沿规定的正方向的匀减速直线运动;③是沿与规定的正方向的反方向的匀减速直线运动;④是沿规定的正方向的反方向的匀加速直线运动。②v-t图象的倾斜程度反映了物体加速度的大小.如图1-2-6所示,加速度,即加速度a等于v-t图象的斜率。由于匀变速直线运动的速度图象是一条倾斜直线,所以速度图象与横轴的夹角恒定,即加速度是一个恒量(大小和方向都不改变).而非匀变速直线运动的速度图象是一条曲线,所以图象与横轴的夹角在改变,即加速度不恒定.如图1—7所示,速度图象与横轴的夹角越来越小,表示加速度逐渐减小,即速度的变化率越来越慢.这里要注意,图1-2-7所表示的加速度虽逐渐减小,但速度却越来越大,这也体现了加速度与速度的区别.(例10、11,针对练习7、8) 【例1】某个向一个方向做直线运动的质点在前2s内通过的位移为4m,前4s内的位移为8m,前8s内位移为16m,则该质点的运动 ( )A.一定是匀速直线运动B.可能是匀速直线运动C.若是匀速直线运动,它的速度为2m/sD.若是匀速直线运动,它的速度为4m/s【例2】汽车以10m/s的速度行驶5min后突然刹车.如刹车过程做匀变速运动,加速度大小为5m/s2,则刹车后3s内汽车所走的距离是多少?【例3】如图1-1所示,三块完全相同的木块固定在地板上,一初速度为vo的子弹水平射穿第三块木板后速度恰好为零,设木板对子弹的阻力不随子弹的速度而变化,求子弹分别通过三块木板的时间之比。【例4】平直公路上有三根电线杆A、B、C间隔均为60 m,一辆汽车做匀变速直线运动,从A到B和从B到C所用时间分别为4 s和6 s,试求汽车经过A、B、C三根电线杆时的速度.【例5】以54km/h的速度行驶的火车,因故需要在中途停车,如果停留的时间是1min,刹车引起的加速度大小是30cm/s2,启动产生的加速度大小是50cm/s2,求火车因临时停车所延误的时间?【例6】(1999年全国高考题)一跳水运动员从离水面10m高的平台上向上跃起,举双臂直体离开台面,此时其重心位于从手到脚全长的中心,跃起后重心升高0.45m达到最高点.落水时身体竖直,手先入水(在此过程中运动员水平方向的运动忽略不计).从离开跳台到手触水面,他可用于完成空中动作的时间是_____s.(计算时,可把运动员看作全部质量集中在重心的质点.g取10m/s2,结果保留二位数字)【例7】某人站在高楼的平台边缘处,以vo=20m/s的初速度竖直向上抛出一石子,求抛出后石子通过距抛出点l5m处所需的时间(不计空气阻力g取l0m/s2)【例8】火车以速度v1匀速行驶,司机发现前方同轨道上相距x处有另一火车沿同方向以速度v2(对地,且v1>v2)做匀速运动,司机立即以加速度a紧急刹车,要使两车不相撞,a应满足什么条件 【例9】甲、乙两质点同时开始在彼此平行且靠近的两水平轨道上同方向运动,甲在前,乙在后,相距x,甲初速度为零,加速度为a,做匀加速直线运动,乙以速度v0做匀速直线运动,关于两质点在相遇前的运动,某同学作如下分析:设两质点相遇前,它们之间的距离为s,则x = a t 2 + x- v0 t,当t = 时,两质点间距离x有最小值,也就是两质点速度相等时,两质点之间距离最近.你觉得他的分析是否正确?如认为是正确的,请求出它们的最小距离;如认为是不正确的,请说明理由并作出正确分析.【例10】如图1-2-3所示位移图象,分别表示三个物体同时、同地、相向出发沿同一直线做直线运动的规律.试分析三个物体的运动情况.并回答:(1)从0~t0时刻三个物体发生的位移是否相同 经过的路程是否相同 (2)在t1时刻三个物体谁离出发点最远 【例11】一枚小火箭由地面竖直向上发射,55s后关闭发动机,其速度—时间图象如 图 1-2-4所示,问:(1)地面的重力加速度g=_________m/s2(2)火箭上升的最大高度h=________m.(3)火箭的整个飞行时间t总=________s

____________________________典型例题答案___________________________

【例1】解析:题中质点虽然在第一个2s、第二个2s内位移都是4m,在第一个4s、第二个4s内的位移都是8m,但不能保证质点在任意相等的时间(例如每个1s,每个0.15s)内的位移一定相等,因此不能确定质点在其轨迹上的每一点都在做匀速直线运动.本题正确选项是B、C.

答案:B、C

【例2】解析:因汽车刹车过程中做匀减速直线运动,初速度υ0=10m/s,a=-5m/s2。由υ=υ0+at知t=2s时汽车的速度即减为了零。所以刹车后3s内汽车在最后的1s是静止的。由此得刹车后3s内汽车所走的距离是

说明:解答本题容易出现错误的原因是没搞清楚刹车的实际过程.当速度减为零时,车与地面间就没有了相对运动,滑动摩擦力变为零,汽车的加速度也变为了零,就不再遵从匀变速直线运动的规律了.学习物理一定要注意理论联系实际,要学会对具体问题具体分析.

【例3】对末速度为零的匀减速直线运动,往往从逆向过程来处理(逆向思维法),即把运动过程的“末端”作为“初态”,反向去研究,看成反向的匀加速运动.子弹向右所做的匀减速直线运动逆过来考虑,就是初速度为零的向左的匀加速直线运动.设子弹穿过第1、2、3块木板所用时间分别为t1、t2、t3,根据初速度为零的匀加速运动的特点有t3: t2 t1=1: (): (),所以该题的解为t1: t2: t3= ():():1.

说明:上述解法的巧妙之处在于应用了以下两点:一是运动的等效性;二是初速度为零的匀加速直线运动的特点。

【例4】解析:设汽车在AB和BC段的平均速度(即各段中间时刻瞬时速度)分别为和,汽车加速度为a,设汽车速度方向为正方向,则v1=15m/s , v2=10m/s 所以

则有:

说明:这里用到了中间时刻瞬时速度等于这段时间内的平均速度,灵活运用匀变速运动的推论,会给计算带来方便.

【例5】解析:从刹车到停止所用时间

所经过的位移为m=375m

从启动到速度达到υ所用时间

所经过的位移为

x/==225m

火车停留时间:t0=60s

火车以速度υ通过上述两段位移所需时间为T==s=40s

所以延误时间为 △t=t+t/+t0-T=100s

说明:对匀减速直线运动中涉及到方向的问题时,可以只取其大小进行计算,但必须用文字说明或其它形式明确其方向

【例6】解析:起跳到最高点所用的时间:t1=

人从最高点到水面的高度是

h2=(10+0.45)m=10.45m

下落过程看成自由落体运动,时间为t2,则t2=

总时间为t=t1+t2=0.3s+1.446sl.7s.

说明:实际的人是有一定的大小和形状的,怎样根据问题的性质,将人合理地抽象为简化的物理模型,这是求解该题的关键.

【例7】解析:以抛出点为坐标原点,以竖直向上为坐标轴的正方向,由于位移是矢量,对应l5m的距离有正、负两个位移,一个在抛出点的上方,另一个在抛出点的下方,根据位移公式,有

将x1=15m和x2=-15m分别代入上式,即

15=20t-×10t2

解得t1=1s t2=3s

-15=20t-×10t2

解得t3=s,t4=(2-)s

显然t1、t2是上升和下降阶段通过抛出点上方l5m处所对应的两个时间,t3是下降阶段经过抛出点下方l5m处所用时间,由于t4<0不符合题意应舍去。本题答案有3个值,即t1=1s t2=3s t3=s

说明:本题物体运动具有双向可逆性,其双向运动中加速度恒定,解决此类问题的方法有全过程法,分段法,但用分段法较复杂,通过此题要深刻体会全程法的好处。

【例8】解析:后车刹车后虽做匀减速运动,但在其速度减小至与v2相等之前,两车的距离仍将逐渐减小;当后车速度减小至小于前车速度后,两车距离将逐渐增大。可见,当两车速度相等时,两车距离最近。若后车减速的加速度过小,则会出现后车速度减为与前车速度相等之前即追上前车,发生撞车事故;若后车加速度过大,则会出现后车速度减为与前车速度相等时仍未追上前车,就不会发生撞车事故;若后车加速度大小为某值时,恰能使两车在速度相等时后车追上前车,这正是两车恰不相撞的临界状态,此时对应的加速度即为两车不相撞的最小加速度。

解法一:设经时间t,恰追上而不相撞,则

v1t-aot2=v2t+x

v1-aot=v2

解之可得所以当 时,两车不会相撞。

解法二:两车间的距离Δx为

Δx =v1t-at2-v2t+x=at2+(v2-v1)t+x

两车不相撞Δx应有at2+(v2-v1)t+x≥0

由根的判别式,不相撞时应满足 (v2-v1)2-2ax≤0

由此得

【例9】解析:不正确.

在两质点相遇之前,它们之间的距离s也可能不断减小,直至x = 0(相遇),而不存

先变小后变大的情况,这完全取决于两质点之间的初始距离x与v0、a 之间的大小关系.

由x = v0 t - a t 2 可解得: t =.可见,若 v02 = 2ax,即x = ,

则t = .

当t ≤ 时,甲乙之间的距离x始终在减小,直至相遇(最小距离x =0),不会出现x最小的情况

当v02 < 2ax,即x > 时,甲与乙不可能相遇;在 t < 时,两质点间距离

会出现先变小后变大的情况,当 t = 时,两质点之间的距离最近:xmin= x-

【例10】解析:图象中三条线,有直有曲,但要清楚,图线并非物体运动的轨迹.由题可知三物体均做直线运动,区别在于:①做的是匀速直线运动;②、③做的是变速直线运动.

(1)0~t0内三个物体发生的位移均为x0,相同;①、②经过的路程也相同,③的路程最大,因为①、②一直沿同方向运动,③在t2时刻位移已大于x0,之后又调头回来到x0处.

(2)由图象可知,t1时刻三个物体发生的位移各不相同,易知x3>x1>x2即③离出发点最远.且t0之前一直是③在最前,②在最后,t0时刻三物体再次达同一位置,即相遇.

【例11】解析: 由图象可知 :

(1)火箭在 t=55s时关闭发动机 ,此时速度为

vB=240m/s

g=

(2)图线下的面积即为火箭上升的最大高度

h=8750m

(3)火箭上升 时 间 t1 =805

下落时间t2=

飞行总时间为

t总=80s十42.70s= 122.70s

说明:图象反映了两个量之间的变化规律,通过图象要提炼出已知条件,分析出物理运动的过程,然后选取合适的物理规律去处理问题

_______________________________针对练习___________________________

1.由于刹车,汽车以10m/s的速度开始匀减速运动,若第1s内的平均速度为9m/s,则汽车前6s的位移是多少?

2.如图1-2-8所示,在一个倾斜的长冰道上方,一群孩子排成队,每隔1s有一个小孩往下滑,一游客对者冰道上的孩子拍下一张照片,照片上有甲、乙、丙、丁四个孩子.他根据照片与实物的比例推算出乙与甲和乙与丙两孩子间的距离为12.5m和17.5m.请你据此求解下列问题:(g取10m/s2)

(1)拍照时,最下面的小孩丁的速度是多少

(2)拍照时,在小孩甲上面的冰道上下滑的小孩不会超过几个

3.一列长为1OOm 的列车以vo=20m/s的正常速率运行 ,当通过1000m 长的大桥时 ,列车必须以v1=10m/s的速度运行,在减速与加速的过程中,加速度大小均为 0.5m/s2,求列车因为过桥而延误的时间。

4.气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面。求物体刚脱离气球时气球的高度。(g=10m/s2)

5.A、B两列火车在同一轨道上同向行驶,A在前, 速度为vA=10m/s, B车在后速度vB=30m/s. 因大雾能见度低, B车在距A车500m时, 才发现前方有A车. 这时B车立即刹车, 但要经过1800m B车才能停止. 问:

(1) A车若仍按原速前进, 两车是否会相撞 若会相撞, 将在何时何地发生

(2) B车在刹车的同时发出信号, A车司机在收到信号1.5s后加速前进, 求A车的加速度多大时, 才能避免事故发生

6.甲、乙两物体在不同起点同时开始沿一直线同方向运动(如图1-2-9所示)。初始位置相距s=1020米,乙物体作匀速运动,v乙=25米/秒;甲物体由静止开始运动,最大速度vm可达30米/秒。要想甲刚好在第240秒末赶上乙,甲在达到最大速度前得以多大加速度作匀加速运动?

7.如图1-2-10是A、B两物体s-t图象,A、B两物体各做________运动;A、B在A出发后________s距坐标原点________m处相遇;在5秒末A、B的位置分别离坐标原点________m和________m;5 s内A、B的位移各为________m和________m.

8.某物体沿一直线运动,其v-t图象如图1-2-11所示,则下列说法中正确的是

A.第2s内和第3s内速度方向相反

B.第2s内和第3s内的加速度方向相反

C.第3s内速度方向与加速度方向相反

D.第5s内速度方向与加速度方向相反

___________________________________单元达标_________________________________

1.对于公式x=t (1),公式x=t (2)的适用条件,其正确说法是 ( )

A.(1)(2)两式都可解变速直线运动的位移

B.(1)(2)两式都只能解匀变速直线运动的位移

C.(1)式可解非匀变速直线运动的位移

D.(2)式不能解非匀变速直线运动的位移

2.作匀变速直线运动的物体,在t s内位移的大小只决定于 ( )

A.物体运动的加速度

B.物体运动的初速度

C.物体运动的平均速度

D.物体运动的末速度

3.甲、乙两汽车,速度相等,制动后做匀减速运动,甲在3s内前进8m停止,乙在制动后15s停止,则乙前进的距离为 ( )

A. 9m B.18m

C.40m D.72m

4.某质点的位移随时间而变化的关系式为x=4t+2t2,x与t的单位分别是米和秒,则质点的初速度和加速度分别是 ( )

A.4m/s 2m/s2 B.0 4m/s2

C.4m/s 4m/s2 D.4m/s 0

5.一物体自静止开始作加速度逐渐变大的加速运动,经过时间t,末速度变为v,则这段时间内的位移x ( )

A.等于vt B.等于vt

C.大于vt D.小于vt

6.作初速度为零的匀加速运动的物体,将其运动时间顺次分成1:2:3的三段,则每段时间内的位移之比为( )

A.1:3:5 B.1:4:9

C.1:8:27 D.1:16:81

7.一人从雪坡上匀加速下滑,他依次通过a、b、c三个标志旗,已知ab = 6 m,bc = 10 m,人通过ab和bc所用时间都等于2 s,则人过a、b、c三个标志旗的速度分别是( )

A.va = 2 m/s,vb = 3 m/s,vc = 4 m/s

B.va = 2 m/s,vb = 4 m/s,vc = 6 m/s

C.va = 3 m/s,vb = 4 m/s,vc = 5 m/s

D.va = 3 m/s,vb = 5 m/s,vc = 7 m/s

7. B 解析:bc-ab=aT2 a=1m/s2 vb==m/s=4m/s, vc=vb+aT=(4+1×2)m/s=6m/s va=vb-aT=(4-1×2)m/s=2m/s

8.汽车从静止开始先匀加速直线运动,当速度达到8m/s立即匀减速运动直至停止共经历时间10s,由此可以求出 ( )

A.汽车加速运动的时间

B.汽车的平均速度

C.汽车减速运动的距离

D.汽车运动的总距离为40m

9.市区内各路口处画有停车线,当信号灯黄灯开启时司机应开始刹车,红灯开启时车不能越停车线,否则违犯交通规则。设黄灯开启3秒红灯才开启。一汽车以36km/h的速度向路口驶来,司机看到黄灯开起立即操纵汽车减速装置,经0.5s汽车才开始减速(即反应时间)设刹车加速度大小为5m/s2,则黄灯刚亮时汽车距停车线多远开始操纵减速才不会违反交通规则?汽车停在停车线时,红灯亮了吗?

10. 某医院需将一位病人从一楼用电梯送到顶楼,已知一楼与顶楼的高度差是50 m.由于病情的原因,病人的加速度大小不允许超过0.50 m/s2假设电梯的加速度可以通过电脑随意调节,电梯的速度没有限制.

(1)电梯作怎样运动才能使病人从一楼到顶楼用的时间最短?

(2)计算病人从一楼到顶楼所用的最短时间.

11..乘客在地铁列车中能忍受的最大加速度是1.4 m/s2,已知两站相距560 m,求:

(1)列车在这两站间的行驶时间至少是多少?

(2)列车在这两站间的最大行驶速度是多少?

12.我国铁路上火车经过多次提速,火车的运行速度较大,而车轮与铁轨间的动摩擦因数又不大,所以飞驰的火车在发生险情紧急刹车后,到完全停下的制动距离是很大的.据实际测定,在某一直线路段,某列火车车速为86.4km/h时,制动距离为960m.(设火车刹车时受到的阻力不变.)

(1)求紧急刹车时火车的加速度大小.

(2)在同一路段,该列火车的行车速度提高到108km/h时,制动距离变为多少?

第三单元 重力作用下的直线运动

考点解读 典型例题

知识要点一、自由落体运动 1.定义:物体从静止开始下落,只在重力作用下的运动2.特点:初速度为零,加速度为g的匀加速运动3规律:初速度为零、加速度a=g的匀加速直线运动v=gth=v2=2gh从运动开始连续相等的时间内的位移之比为1:3:5:……连续相等的时间内的位移增加量相等:Δx=gt2(例题1,针对练习1)二、竖直上抛运动1.定义:物体以初速度v0竖直上抛后,只在重力作用下的运动.2.特点:上升过程是初速度为v0、加速度为g的匀减速直线运动;下落过程为自由落体运动.全过程为匀变速直线运动,属于广义匀减速直线运动类型.3.规律:广义匀减速直线运动的规律就是竖直上抛运动的运动规律(a=g)①速度公式:②位移公式:③平均速度公式:④速度与位移的关系: 竖直上抛运动上升阶段和下降阶段具有对称性:(1)速度对称:上升和下降经过同一位置时速度等大,反向.(2)时间对称:上升和下降过程经过同一段高度的上升时间和下降时间相等.竖直上抛的两个特征量:(1)上升的最大高度hm=(2)上升到最大高度的上升时间和从最大高度落回抛出点的下降时间相等,即:t上=t下=v0/g(例题2,针对练习2、3) 疑难探究三、怎样用广义匀减速直线运动整体分析竖直上抛运动?广义匀减速直线运动具有相同的特点:前段过程是末速度为零的匀减速直线运动,后段过程是初速度为零的反方向匀加速直线运动,因为加速度相同,所以这两个过程是逆过程,分段法即分两个过程进行计算,而之所以可以用整体法是因为全过程加速度方向始终与初速度方向相反,所以全过程可以看作一个匀变速直线运动.以竖直上抛为例:要特别注意v、v0、g、h等矢量的方向,一般取竖直向上为正方向,v0总是正值,上升过程g为正值,下降为负值;物体在抛出点以上h为正值,在抛出点以下h为负值.这样规定了正方向后,匀变速运动的规律适用于整个过程,可全程法处理竖直上抛类问题.(例题3,针对练习4) 【例1】在某建筑工地一座吊塔上,竖直悬挂一根长15m的铁链,在铁链的正下方,距铁链下端5m处有一观察点A,铁链突然自由下落,如图1-3-1铁链全部通过A点需多长时间 (g=10m/s2)【例2】某物体被竖直上抛,空气阻力不计.当它经过抛出点之上0.4米处时,速度为3米/秒,当它经过抛出点之下0.4米时,速度是多少 (g=10m/s2)【例3】一个气球以4 m/s的速度竖直上升,气球下面系着一个重物,当气球上升到下面的重物离地面217 m时,系重物的绳断了,问从这时起,重物经过多长时间落到地面?重物着地时速度多大

_________________________________________典型例题答案_______________________

【例1】解析:铁链自由下落过程中的示意图,如图1-3-1所示,所谓铁链全部通过A点,就是从铁链下端到达A点起(即到达Ⅱ位置),直到铁链的上端到达A点(即到达Ⅲ位置)所用的时间.

设从自由下落到铁链下端到达A点所用时为t1,从铁链下端到达A点到铁链上端到达A点所用时间为t2,则从I位置到Ⅱ位置过程

公式s=gt2得:

h=gt12 ①

从I位置到Ⅲ位置过程,有

L+h=g(tl+t2)2 ②

由①②t1=1s

t2=1s

【例2】解析:解法一:对竖直上抛物体,上抛速度与落回原地速度大小相等.因此,物体在抛出点之上0.4米处,上升或下降的速度大小都是3米/秒.若以抛出点之上0.4米处为初位置,下落速度3米/秒为初速度,物体从此点下落到抛出点之下0.4米处的位移为(0.4+0.4)米,那么所求速度就是这段时间的末速度.即:v2-vo2=2gh

v==m/s =5m/s.

解法二:物体高度为h1=0.4米时速度为v1,则v12-v02=2gh1

物体高度为h2= -0.4米时速度为v2,则

v22-v02=-2gh2;消去vo得:

v22—v12=2g(h1一h2)

∴v2=

=m/s

=5m/s.

答案:5m/s;

说明:竖直上抛运动有两个运动过程,解题时要考虑到这两个过程的对称性,而其运动方向有两个,因此要特别注意a、h的符号.

【例3】解析::如图1-3-2,绳未断时,重物随气球以4 m/s的速度匀速上升,绳断后由于惯性,物体将在离地h=217 m处以v0=4 m/s做竖直上抛运动.

解法1:分段法

绳断后重物上升的高度

h1==m=0.8 m

上升到最高点的时间

t1==s=0.4s

下降阶段:h1+h=

解得;t2==6.6 s

故从绳断到重物着地历时t=t1+t2=7 s

着地速度t2=gt2=10×6.6 m/s=66 m/s

解法2:整体法

h=v0t一gt2

取竖直向上为正方向。则h=-217 m

∴ -217=4t-×10t2

解得t=7 s或t=-6.2 s(舍去)

又vt=v0-gt=(4-l0×7) m/s =-66 m/s

负号表示速度方向竖直向下.

说明:竖直上抛运动有两种研究方法:分段法和整体法,用分段法求解,应重点寻找各段的速度、位移、时间等方面的关系,特别是前一阶段的末速度是相邻的下一段过程的初速度是求解这类题必须用到的.也可用整体法,要特别注意使用公式时,公式中的v、v0、g、h等矢量的方向.

___________________________________针对练习________________________________

1.水滴从屋檐自由落下,经过高度为1.8m的窗户历时0.2s.若不计空气阻力,g取10m/s2,则屋檐离窗顶有多高

2.在地面以20 m/s的初速度竖直上抛一物体,物体在2 s内两次通过空中的同一点A,则A点距地面的高度多大?(g=10 m/s2)

3.从20 m高的楼房的阳台上以20 m/s的初速度竖直向上抛出一重物,不计空气阻力,求小球运动到离抛出点15 m处所经历的时间可能是(g=10 m/s2) ( )

A.1 s B.2 s

C.3 s D.(2+) s

4.在竖直的井底,将一物块以llm/s的速度竖直地向上抛出,物体冲过井口再落到井口时被人接住,在被人接住前1s内物体的位移是4m,位移方向向上,不计空气阻力,g取l0m/s。,求:

(1)物体从抛出到被人接住所经历的时间.

(2)此竖直井的深度.

______________________________单元过关______________________________

1.关于自由落体运动,下列说法正确的是( )

A.物体竖直向下的运动就是自由落体运动

B.自由落体运动是初速度为零,加速度为g竖直向下的匀加速直线运动

C.物体只在重力作用下从静止开始的下落运动叫自由落体运动

D.当空气阻力的作用比较小,可以忽略不计时,物体自由下落可视为自由落体运动

2.自由下落的物体,它下落全程一半所用的时间和下落全程所用的时间之比是( )

A. B.2 C. D.

3.房檐滴水,每隔相等的时间积成一滴水下落,当第一滴水落地时,第五滴水刚好形成,观察到第四、五滴水之间的距离为lm,则房子的高度为( )

A.4m B.5m C.6m D.16m

4.甲物体的质量是乙物体质量的5倍,甲从H高处自由落下,乙从2H高处同时自由落下,下列说法正确的是( )

A.两物体下落过程中,同一时刻甲的速率比乙的大

B.下落1s末,它们的速度相等

C.各自下落1m,它们的速度相等

D.下落过程中甲的加速度比乙的大

5.一物体从H高处自由下落,当其速度达到着地时速度的一半时,下落的高度为( )

6.一物体以20m/s初速度竖直上抛,当速度大小变为10m/s时所经历的时间可以是(不计空气阻力,g取10m/s2) ( )

A.1s B.2s C.3s D.4s

7.为求一塔身的高度,从塔顶自由落下一石子.如果忽略空气对石子的影响,除了需要知道重力加速度外,还需知道中的哪一量即可求塔高 ( )

A.落地时的速度

B.第二秒末和第一秒末的速度

C.最初一秒钟的位移

D.最后一秒钟的位移

8.一个物体从某一高度做自由落体运动,已知它第一秒内的位移为它最后一秒内位移的一半,g取10 m/s2.则它开始下落时距地面的高度为( )

A.5 m B.11.25 m

C.20 m D.31.25 m

9.从某一高度相隔1 s先后释放两个相同的小球甲和乙、不计空气阻力,它们在空中的任一时刻( )

A.甲、乙两球距离越来越大,甲、乙两球速度之差越来越大

B.甲、乙两球距离始终保持不变,甲、乙两球速度之差保持不变

C.甲、乙两球的距离越来越大,但甲、乙两球速度之差保持不变

D.甲、乙两球的距离越来越小,甲、乙两球速度之差也越来越小

10.将一小球以初速度为v从地面竖直上抛后,经过4 s小球离地面高度为6 m,要使小球竖直上抛后经2 s达到相同高度,g取10 m/s2,不计阻力,则初速度v0应()

A.大于v B.小于v

C.等于v D.无法确定

11.气球上系一重物,以4m/s的速度匀速上升,当离地高9m时绳子断了,求:

(1)重物经多长时间落回地面

(2)重物落地时的速度多大 取g=l0m/s2

12.小石块A自塔顶自由下落2m时,小石块B从离塔顶8m处自由下落,两块石头同时落地,求塔高是多少 (g取10m/s2)

第四单元 实验 匀变速直线运动的实验研究

实验指导 典型例题

1.实验目的

(1)练习使用电磁打点计时器或电火花计时器.

(2)使用打点计时器探究小车速度随时间变化的规律.2. 实验原理

小车拖着纸带运动时,打点计时器就在纸带上打出一系列点.利用打点计时器的计时原理和纸带上点间位置的相对关系,找出运动物体在不同时刻的相对位置,利用平均速度公式v =可求某时刻对应的瞬时速度,并作v-t图象:以速度v为纵轴,以时间t为横轴建立直角坐标系.从图象可以看出,小车运动的v-t图象是一条直线,直线的斜率等于加速度的大小.(例题1)3. 实验器材: 电火花打点计时器或电磁打点计时器,一端附有滑轮的长木板,小车,纸带,细绳,钩码,刻度尺,导线,电源. 4. 探究过程(1)把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面. 把打点计时器固定在长木板上没有滑轮的一端,连接好电路.(2) 把一条细绳拴在小车上,使细绳跨过滑轮,下边拴上合适的钩码.把纸带穿过打点计时器,并把纸带的一端固定在小车的后面.(3) 把小车停在靠近打点计时器处,接通电源后,放开小车,让小车拖着纸带运动,打点计时器就在纸带上打下一列小点. 换上新纸带,重复实验三次.(4) 数据处理:用v-t图像法,先根据匀变速直线运动某段时间中点的瞬时速度等于这段时间的平均速度即vn=sn+sn+1/2T求出打第n个点时纸带的瞬时速度,然后作出v-t图像,图线的斜率即为物体运动的加速度:a=△v/△t.(例题2)5.注意事项(1) 要在钩码落地处放置软垫或砂箱,防止撞坏钩码.(2) 要在小车到达滑轮前用手按住它或放置泡沫塑料档板,防止车掉在地上或撞坏滑轮.(3) 开始释放小车时,应使小车靠近打点计时器.(4) 应该先接通电源,待打点计时器打点稳定后,再释放小车.(5) 小车另一端所挂的钩码个数要适当,避免加速度过大而使纸带上打的点太少,或者加速度太小,使各段位移无多大区别.(6) 选择一条理想的纸带,是指纸带上的点迹清晰.适当舍弃点子密集部分,适当选取计数点(计数点和计时点有区别),弄清楚所选的时间间隔T等于多少秒.6.误差分析本实验中参与计算的量有x和T,因此误差来源于x和T.调好打点计时器,由于电源频率很稳定,所以打点时间误差可忽略不计.在测量x时用毫米刻度尺,要求眼睛正对点和刻度尺,并且有时候也并非每两计数点间逐段测量长度为x1、x2、x3……,而是让刻度尺的零刻度对准第一个计数点0,分别测出各计数点1、2、3……到0点的距离d1、d2、d3……,此时vn=来求各点瞬时速度.(例题3) 【例题1】利用打点计时器测定物体的匀变速直线运动的加速度时,在纸带上打出一系列的点,如图1-4-1所示.设各相邻计数点之间距离分别为x1、x2、x3、x4,相邻计数点的时间间隔为T,则下列关系中正确的是 ( )A.x2- x1= aT2 B.x4- x1=3 aT2 C.x1=aT2 D.与计数点2对应的速度为v2=解析:对匀变速直线运动,任意两个连续相等时间内的位移差相等,即△x=aT2,故x2-xl= aT2,且x4-xl=(x4-x3)+(x3-x2)+(x2-x1)=3a T2.且纸带上往往因为开始的点比较密集.或不清楚,取计数点是从中间清晰的点选取,即第一个计数点瞬时速度往往不等于零,因此A、B正确,C不正确.同时纸带上某点的瞬时速度等于前、后两点间的平均速度,即vn=,故D选项正确,本题正确选项为A、B、D。【例题2】某同学在研究小车的运动实验中,获得一条点迹清楚的纸带,如图1-4-2所示,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,该同学选择了A、B、C、D、E、F六个计数点,测量数据如图中,单位是厘米.(1)试计算瞬时速度vB、vC、vD、vE各多大 (2)计算小车的加速度多大 解析:由图可知,相邻计数点的时间间隔T=2×0.02s=0.04s (1)由求瞬时速度的方法可得: vB==0.415m/s, vC==0.495m/svD==0.575m/svE==0.655m/s (2)画v-t图象,描点、拟合得到直线,由图象可得a=2.0m/s2【例题3】若实验中电源的频率高于正常频率,而实验者不知道,则计算出来的加速度值与正常值相比偏大还是偏小

解析:如果实验中电源的频率高于正常频率,而实验者不知道,则实验者在计算加速度时仍然按照正常频率计算,则一定会对结果造成偏差.

因为f实际>f正常,所以打点计时器打点的时间间隙T=1/f有T实际<T正常,打出的纸带上实际的点间距离差Δx实=a实·T实2,但由于实验者不知道的缘故,所以在计算时要用实际的位移差Δx实除以正常的时间间隔T正常的二次方,发生这个位移所用的时间没有这么大,因此,这种情况下,计算出的加速度比真实加速度的值偏小.

____________________________________单元达标________________________________

1.在下列给出的器材中,选出“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中所需的器材并填在横线上(填编号).

①打点计时器②天平③低压交流电源④低压直流电源⑤细绳和纸带⑥钩码和小车 ⑦秒表 ⑧一端有滑轮的长木板⑨刻度尺选出的器材是 ( )

A.①③③⑤⑥⑦ B.①③⑤⑥⑧⑨

C.①①⑤⑥⑧⑨ D.①⑤⑥⑦⑧⑨

2.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,算出小车经过各计数点的瞬时速度如下为了计算加速度,合理的方法是 ( )

A.根据任意两计数点的速度用公式a=△v/△t算出加速度

B根据实验数据画出v-t图象,量出其倾角θ,由公式a=tanθ求出加速度

C.根据实验数据画出v-t图象,由图线上相距较远的两点所对应的速度、时间用公式a=△v/△t算出加速度

D.依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度

3.“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,对于减小实验误差.下列方法有益的是 ( )

A.把每打五个点的时间间隔作为一个时间单位来选取计数点

B.使小车运动的加速度尽量小些

C.舍去纸带上密集的点,只利用点迹清晰、点间隔适当的那一部分进行测量、计算

D.选用各处平整程度、光滑程度相同的长木板做实验

4.(06海淀区)(1)为研究小球沿斜面滚下做匀加速运动的情况,某同学拍摄了一张在同一底片上多次曝光的闪光照片,拍摄时每隔0.1 s曝光一次,得到如图1-4-4所示的A、B……G记录小球一系列位置的照片,照片与实物尺寸大小的比例为1:10。用刻度尺测量,可以得出照片中小球位置A到位置G之间的距离为_______cm,通过测量和计算可以得出小球沿斜面滚下的加速度大小为________m/s2。

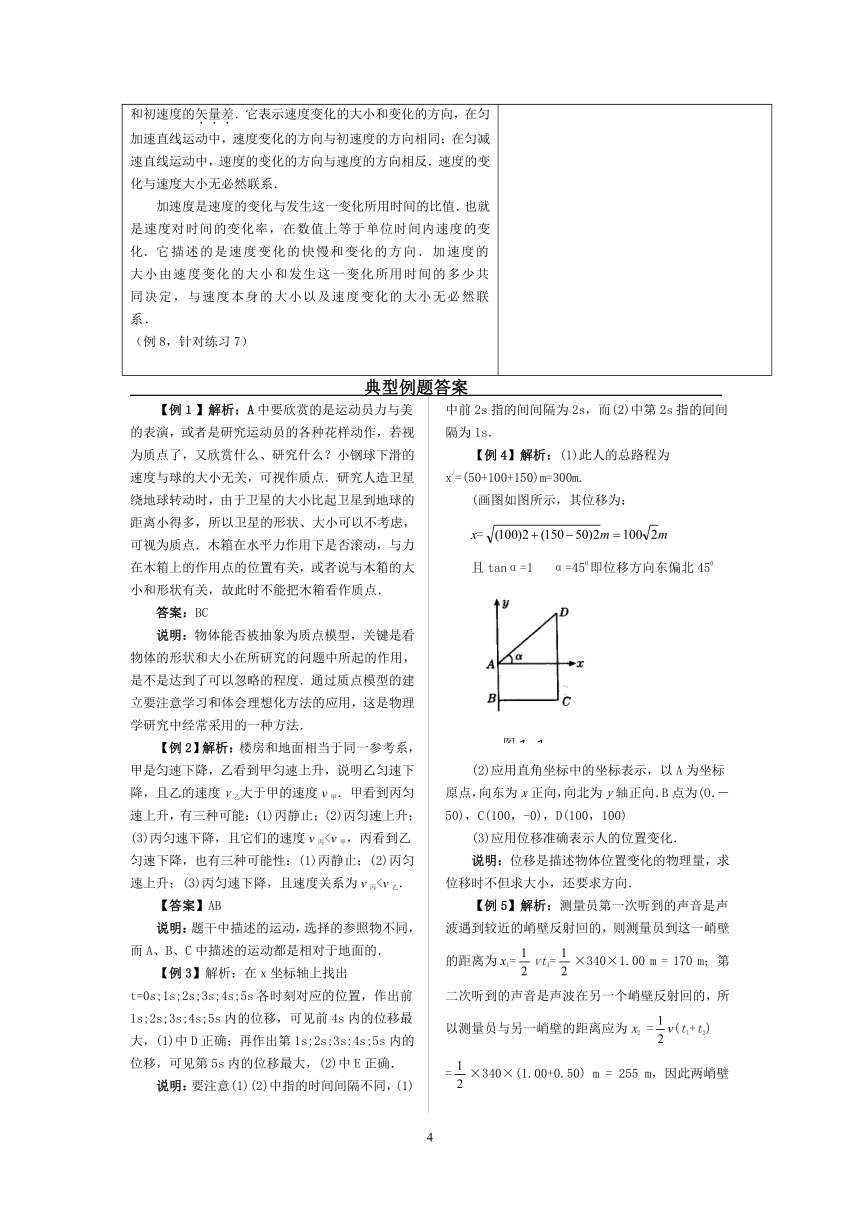

5.(06湖北省)某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带.他已在每条纸带上按每5个点取好一个计数点,即两计数点之间时间间隔为0.1s,依打点先后编为0,1,2,3,4,5.由于不小心,几条纸带都被撕断了,如图1-4-5所示.请根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:

(1)在B,C,D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应该是 ;

(2)打A纸带时,物体的加速度大小是 _________m/s2.

6.利用打点计时器可以测量重锤下落的加速度a的数值.如图1-4-6所示,根据打出的纸带,选取纸带上打出的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为,点A、C间的距离为,点C、E间的距离为,使用的交流电的频率为,根据这些条件计算重锤下落加速度a的表达式为a= .

7.(06全国第一次大联考)利用打点计时器所记录纸带来研究小车的运动情况,某学生实验中的记录纸带如图1-4-7所示,其中两点中间有四个点未画。已知所用电源的频率为50Hz,则小车运动的加速度a= ______m/s2,打P点时小车运动的速度v=_______。

8.(06南开中学模拟)小球沿光滑斜面向下运动,用每隔0.1s曝光一次的频闪照相机拍摄下不同时刻小球的位置照片如图1-4-8所示,选小球的五个连续位置A、B、C、D、E进行测量,测得距离s1、s2、s3、s4的数据如表格所示。

(1)斜面下滑的加速度的大小为__________________m/s2,斜面的倾角θ=________________.

(2上数据求出小球在位置A和位置E的速度vA=_______________, vE=______________.

9.做匀速直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电源的频率为50Hz,由纸带上打出的某一点开始,每5个点剪下一段纸带.按图1-4-9所示,每一段纸带的一端与x轴相重合,在左边与y轴平行,将纸带贴在坐标系中.

(1)仔细研究图1-4-9,找出小车在相邻相等时间内位移存在的关系.

(2)设△t=0.1s,请画出该小车的v-t图象.

(3)根据图象求其加速度.

10.图1-4-10表示用打点计时器记录小车的运动情况,开始时小车在光滑水平玻璃板上运动,后来在薄布面上做匀减速运动,所打出的纸带如图1-4-11所示(附有刻度尺),纸带上相邻两点对应的时间间隔为0.02 s.

从纸带上可以确定小车做匀减速运动的初速度是____ m/s,小车在布上运动的加速度大小是____m/s2.

章末整合

知识结构

_______________________体验新课标___________________

1.(06闸北区)一个质点正在作匀加速直线运动.用固定在地面上的照相机对该质点进行闪光照相.闪光时间间隔为1s.分析照片得到的数据,发现质点在第1次、第2次闪光的时间间隔内移动了2m;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了8m.由此可以求得 ( )

A. 第1次闪光时质点的速度.

B. 质点运动的加速度.

C. 从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移.

D. 质点运动的初速度.

2.(06浙江省第一次联考).一个小石子从离地某一高度处由静止自由落下. 某摄影爱好者恰好拍到了它下落的一段轨迹AB.该爱好者用直尺量出轨迹的长度,如图1-1所示.已知拍摄时用的曝光时间为1/1000 s , 则小石子出发点离A点约为( )

A.20 m B.10 m

C.6.5 cm D.45 m

3.(06张家港市期中)一人看到闪电12.3s后又听到雷声,已知空气中的声速约为330m/s~340m/s,光速为3×108m/s,于是他用12.3除以3很快估算出闪电发生位置到他的距离为4.1km。根据你所学的物理知识可以判断( )

A、这种估算方法是错误的,不可采用

B、这种估算方法可以比较准确地估算出闪电发生位置与观察者间的距离

C、这种估算方法没有考虑光的传播时间,结果误差很大

D、即使声速增大2倍以上,本题的估算结果依然正确

4.(06扬州调研)如图1-2是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮.

⑴假设脚踏板的转速为n r/s,则大齿轮的角速度是 rad/s.

⑵要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,还需要测量哪些量?答: .

⑶用上述量推导出自行车前进速度的表达式: .

5.(06东城区期末)上海磁悬浮列车已于2003年10月1日正式运营。据报道,列车从上海龙阳路车站到浦东机场车站,全程30km。列车开出后先加速,直到最高时速432km/h,然后保持最大速度行驶50s,即开始减速直到停止。假设列车启动和减速的加速度大小相等,且恒定,列车做直线运动。试由以上数据估算磁悬浮列车运行的平均速度的大小是多少?北京和天津之间的距离是120km,若以上海磁悬浮列车的运行方式行驶,最高时速和加速度都相同,由北京到天津要用多少时间?

6. (06崇明综合测试)我国航天局宣布,我国已启动“登月工程”,2007年之前将发射绕月飞行的飞船,2010年左右实现登月飞行。下面是与登月行动有关的一个问题。

人类为了探测距地球约30万公里的月球,发射了一辆四轮的登月探测小车,它能够在自动导航系统的控制下行走,且每隔10秒向地球发射一次信号,探测器上还装有两个相同的减速器(其中一个是备用的),这种减速器最多能使小车产生5米/秒2的加速度。

某次探测中,探测器的自动导航系统出现故障,探测器因匀速前进而不能避开正前方的障碍物,此时,地球上的科学家必须对探测器进行人工遥控操作。下表是控制中心的显示屏上的数据信息:

收到信号的时间 发射信号的时间 信号的内容

9时10分20秒 与前方障碍物相距52米

9时10分30秒 与前方障碍物相距32米

9时10分33秒 使小车以2米/秒2的加速度减速

9时10分40秒 与前方障碍物相距12米

已知控制中心信号发射和接受设备工作速度极快,科学家每次分析数据并输入命令最少需要3秒。

⑴请通过对上述数据分析,求出小车的运动速度。

⑵请通过对上述数据分析,判断减速器是否执行了减速命令。

⑶若减速器未执行减速命令,科学家需启动另一个备用减速器。欲使小车避免与障碍物相撞,备用减速器的加速度至少应设定为多少?

。

________________________________高考链接________________________________

1.(03年江苏春季)如图1-3所示,某质点沿半径为r的半圆弧由a点运动到b点,则它通过的位移和路程分别是( )

A.0;O B.2r,向东;πr

C.r,向东;πr D.2r,向东;2r

2. (06四川理综)2006年我国自行研制的“枭龙”战机04架在四川某地试飞成功。假设该战机起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v所需时间t,则起飞前的运动距离为( )

A.vt B.

C.2vt D.不能确定

3.(04广东9)一杂技演员,用一只手抛球,他每隔0.40s抛出一球,接到球便立即把球抛出,已知除抛、接球的时刻外,空中总有四个球,将球的运动看作是竖直方向的运动,球到达的最大高度是(高度从抛球点算起,取g=10m/s2)( )

A. 1.6m B. 2.4m

C.3.2m D.4.0m

4.(06广东)a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图1-4所示,下列说法正确的是( )

A.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度

B.20秒时,a、b两物体相距最远

C.60秒时,物体a在物体b的前方

D.40秒时,a、b两物体速度相等,相距200m

5.(00上海)速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下木块每次曝光时的位置,如图1-5所示,连续两次曝光的时间间隔是相等的,由图可知( )

A.在时刻t2以及时刻t5两木块速度相同。

B.在时刻t1两木块速度相同。

C.在时刻t3和时刻t4之间某瞬间两木块速度相同。

D.在时刻t4和时刻t5之间某瞬时两木块速度相同。

6.(06上海)伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动首次发现了匀加速运动的规律.伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应的路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图1-6所示,图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示___________.P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示_____________.

7. (06重庆理综)某同学用如图1-7所示装置测量重力加速度g,所用交流电频率为50 Hz。在所选纸带上取某点为0号计数点,然后每3个点取一个计数点,所以测量数据及其标记符号如图1-8所示。

该同学用两种方法处理数据(T为相邻两计数点的时间间隔):

方法A:由……,

取平均值g=8.667 m/s2;

方法B:由

取平均值g=8.673 m/s2。

从数据处理方法看,在s1、s2、s3、s4、s5、s6中,对实验结果起作用的,方法A中有__________;方法B中有__________。因此,选择方法___________(A或B)更合理,这样可以减少实验的__________(系统或偶然)误差。本实验误差的主要来源有____________(试举出两条)。

8.(2000上海高考)一架飞机水平匀速地在某同学头顶飞过,当他听到飞机的发动机声从头顶正上方传来时,发现飞机在他前上方约与地面与60°角的方向上,由此可估算出此飞机的速度约为声速的 __倍。

9.(01上海)如图1-9所示,图A是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度.图B中P1、P2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2分别是P1、P2由汽车反射回来的信号.设测速仪匀速扫描,P1、P2之间的时间间隔Δt = 1.0 s,超声波在空气中传播的速度是v = 340 m/s,若汽车是匀速行驶的,试根据图B求出:

(1) 汽车在接收到P1、P2两个信号的时间内前进的距离;

(2) 汽车的速度.

10.(05全国Ⅱ理综)原地起跳时,先屈腿下蹲,然后突然蹬地.从开始蹬地到离地是加速过程(视为匀加速),加速过程中重心上升的距离称为“加速距离”.离地后重心继续上升,在此过程中重心上升的最大距离称为“竖直高度”.现有下列数据:人原地上跳的“加速距离”d1 = 0.50 m,“竖直高度”h1 = 1.0 m;跳蚤原地上跳的“加速距离”d2 = 0.00080 m,“竖直高度”h2 = 0.l0 m.假想人具有与跳蚤相等的起跳加速度;而“加速距离”仍为0.50 m,则人上跳的“竖直高度”是多少

11.(06全国理综Ⅰ)天空有近似等高的浓云层。为了测量云层的高度,在水平地面上与观测者的距离为d = 3.0 km处进行一次爆炸,观测者听到由空气直接传来的爆炸声和由云层反射来的爆炸声时间上相差Δt = 6.0 s。试估算云层下表面的高度。已知空气中的声速v = km/s。

12.(06上海)辨析题:要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免因离心作用而偏出车道.求摩托车在直道上行驶所用的最短时间.有关数据见表格.

某同学是这样解的:要使摩托车所用时间最短,应先由静止加速到最大速度 V1=40 m/s,然后再减速到V2=20 m/s,

t1 = = …; t2 = = …;

t= t1 + t2

你认为这位同学的解法是否合理?若合理,请完成计算;若不合理,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果.

________________________新信息题扫描___________________

1.(06镇江市)一物体做匀变速直线运动.当t=0时,物体的速度大小为12m/s,方向向东;当t=2s时,物体的速度大小为8m/s,方向仍向东.当t为多少时,物体的速度大小变为2m/s?( )

A.3s B.5s C.7s D.9s

2.(06北交大附中).一辆警车在平直的公路上以40m/s的速度行驶,现在要到达前方某地时的速度也为40m/s,有三种行进方式:a一直匀速直线运动;b先减速再加速;c先加速再减速,则( )

A.a种方式先到达 B.b种方式先到达

C.c种方式先到达 D.条件不足,无法确定

3.(06滨州月考)一物体在AB两点的中点由静止开始运动(设AB长度足够长),其加速度如图1-10所示随时间变化。设向A的加速度为正方向,从t=0开始,则物体的运动情况 ( )

A.先向A后向B,再向A、向B、4s末静止在原位置

B.先向A后向B,再向A、向B、4s末静止在偏A侧的某点

C.先向A后向B,再向A、向B、4s末静止在偏B侧的某点

D.一直向A运动,4s末静止在偏向A侧的某点。

4.(06开封高中)一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动直到停下.开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为8m和6m.下列说法中正确的是( )

A.汽车在开始刹车后4s末停下

B.汽车在开始刹车后5s末停下

C.从开始刹车到停下,汽车的位移大小是20m

D.从开始刹车到停下,汽车的位移大小是20.25m

5..(甘肃名校06高三联考)跳伞运动员以5m/s的速度竖直匀速降落,在离地面h=10m的地方掉了一颗扣子,跳伞员比扣子晚着陆的时间为(扣子的阻力可忽略,g=10m/s2)( )

A.2s B.s

C.1s D.(2-)s

6.(06临川一中月考)一小物块从粗糙的斜面底端,以平行于斜面的初速度υ0沿斜面向上运动,则 ( )

A.斜面的倾角越小,物块上升的高度越大

B.斜面的倾角越大,物块上升的高度越大

C.物块的质量越小,上升的高度越大

D.物块的质量越大,上升的高度越大

7.(06南京市第一次模拟)小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图1-11所示,取g=10m/s2则( )

A.小球下落的最大的速度为5m/s

B.小球第一次反弹初速度的大小为3m/s

C.小球能弹起的最大高度为0.45m

D.小球能弹起的最大高度为1.25m

8.(06江苏淮阴)在军事演习中,某空降兵从飞机上跳下,先做自由落体运动,在t1时刻,速度达较大值v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以较小速度v2着地。他的速度图象如图1-12所示。下列关于该空降兵在0~t1或t1~t2时间内的的平均速度的结论正确的是( )

A.0~t1,

B.t1~t2,

C.t1~t2,

D.t1~t2,

9.(06普陀区第二学期质量调研)一滑块自左向右运动,现用频闪照相机在同一张底片上多次曝光,记录下滑块每次曝光时的位置,如图1-13所示.连续两次曝光的时间间隔为0.1 s,则:

(1)滑块的加速度大小为________m/s2;

(2)滑块在第1次曝光时的速度大小为________m/s。

10.(镇江市2005-2006)某人骑自行车以4m/s的速度匀速前进,某时刻在他前面7m处以10m/s的速度同向行驶的汽车开始关闭发动机,而以2m/s2的加速度减速前进,此人需要多长时间才能追上汽车?

11.(06江苏淮阴第一阶段)如图1-14所示,在一条平直的公路上有等间距的五个点A、B、C、D、E,相邻两点间距离为L=30m。一辆汽车在公路上做匀加速直线运动,经过这五个点,已知汽车(车头最前端)通过段和段所用时间分别为3s和2s。试求:

(1)汽车的加速度a的大小;

(2)汽车(车头最前端)经过E点时刻的速度vE的大小。

12.某航空母舰上的战斗机起飞过程中最大加速度是a=4.5m/s2飞机速度要达到v0=60m/s才能起飞,航空母舰甲板长L=289m,为使飞机安全起飞,航空母舰应以一定速度航行以保证起飞安全,求航空母舰的最小速度v是多少?(设飞机起飞对航空母舰的状态没有影响,飞机的运动可以看作匀加速运动)

某同学求解过程如下:

由运动学知识有 解得

代入数据后得到

经检查计算无误。该同学所得结论是否有错误或不完善之处?若有,请予以改正或补充。

第一单元 运动的描述

针对练习 1.AC 2.C 3. ; 4.8m/s 5.10;370 6.BD 7.AD

单元达标 1.C 2.C 3. CD 4. C 5. AC 6.D 7.AB 8.A 9.5.2m/s 10.500m 30s 11.25m 12.60m;

第二单元 匀变速直线运动

针对练习 1.25m 2.解析:(1)由x2-x1=at2得:

a=m/s2=5m/s2

v乙=m/s=15m/s

v丁=v乙+2at=(15+2×5×1)=25m/s

v甲=v乙-at=(15-5×1)m/s=10m/s

(2)至摄象时,甲滑动的时间是t甲=s=2s

可知甲上面有两个孩子.

3.65s 4.1275m

5.(1) B车开始刹车经31s在距开始刹车处810m两车相撞.

(2) A车做匀加速运动, 加速度至少为0.15m/s2时, 才能避免相撞.

6.a=2.5米/秒2

7.匀速 2.5 ;1.5 0; 4 0; -3、5

8.解析:第2s内即为第1s末至第2s末的一段时间,同理,第3s内即为第2s末至第3s末。由图象可知,第2s内和第3s内的速度均为正值,沿正方向,方向相同。第2s内图线的斜率为正值,第3s内图线的斜率为负值,说明加速度的方向相反。第5s内速度为负值,图线的斜率为正值,说明速度的方向与加速度的方向相反。

8.BCD

单元达标 1. CD 2. C 3. C 4. C 5. D 6. C 7.B 8.BD 9.15m, 因停车时间为2.5s故红灯还未亮

解析:汽车刹车距离为x,x=m=10m;汽车距停车线距离x/=10m+10×0.5m=15m , 因停车时间为Δt= (0.5+)s=2.5s<3s,故红灯还未亮

10.答案 (1)电梯先以允许的最大加速度0.50 m/s2加速上升,到达最大速度时,又以最大加速度0.50 m/s2减速上升,到达顶楼时速度刚好为0.这样所用的时间最短.(2)t = 20 s

解析:(1)电梯先以允许的最大加速度0.50 m/s2加速上升,到达最大速度时,又以最大加速度0.50 m/s2减速上升,到达顶楼时速度刚好为0.这样所用的时间最短.

(2)h=2×

t/=2t

由以上两式可解得t= 20 s

11.(1)t = 40 s,(2)v = 28 m/s.

解析:据题意,列车行以最大加速度a加速行驶至最大速度后,又以最大加速度a减速行驶直至停止,这两个过程所用的时间相等.如答图所示.则:

最大速度v = a t / 2 ,总位移x = v t / 2,

解得:t = 40 s,v = 28 m/s.

12.(1)0.3m/s2 (2)x2= 3×103 m

解析:(1)设列车紧急刹车时做匀减速直线运动,初速度为v1=86.4km/h=24m/s,末速度v=0,位移x1=960m,紧急刹车时加速度为a,

由速度——位移关系式得 - v12 = 2ax1

代入数据得加速度 a = -0.3m/x12

所以火车加速度大小为0.3m/s2

(2)火车初速度 v2=108km/h=30m/s

- v22 = 2ax22

代入数据得制动距离 x2= 3×103 m

第三单元 重力作用下的直线运动

针对练习 1.h=3.2m.

解析:设屋檐离窗顶高度为h,窗户高度l=1.8m,水滴到窗顶时速度为V0,水滴经过窗户的过程,由,

得

即

解之,得V0=8m/s

水滴从屋檐到窗顶的过程:

由2as=v2—v02得2gh= v02-0

即

∴h=3.2m

2.15m 3.ACD 4.(1)1.2s (2)6m

单元过关 1.B.C.D 2.C 3.D 4.B.C 5. B 6.A.C 7.A.D 8.B 9.C 10.B 11.(1)1.8s (2)14m/s

12. H=12.5m

解析:当小石块B开始下落时,小石块A的速度为:

小石块A已下落的时间为:

设当小石块B开始下落t2时间后。A、B同时落地,则在t2时间内,小石块A的位移

①

小石块B的位移为

②

由题意知:xA—xB=6 ③

塔高:H=+8 ④

以上四式联立可得:H=12.5

第四单元 实验 匀变速直线运动的实验研究

单元达标 1.B 2.B 3.ACD 4.9.60 (9.60±0.05均为正确); 4.0 5.C;0.6

6. 或者 7.(1)0.39 (2)0.0935 8.(1)0 arcsin0.11 (2)7m/s 1.21m/s

9.解析:(1)由图中所标纸带每段位移关系,可知在相邻相等时间内的位移差都相等。本题考虑误差原因后可近似认为△x=8.0cm.

(2)在图2—1_7中的x轴作为时间轴,以纸带的宽度表示相等的时间间隔T=0.1s;每段纸带最上端中点对应v轴上的速度恰好是每段时间中间时刻的瞬时速度,即vn=;因此可

以用纸带的长度表示每小段时间中间时刻的瞬时速度,将纸条上端中心各点连接起来,可得到v-t图象。如图2—1—8所示.

(3)利用图象求斜率或用△x=aT2均可得小车加速度a=0.08m/s2

答案:(1)相邻相等时间内位移都相等.

(2)如图2—1-8所示

(3)a=0.08m/s2

10.0.9 5

章末整合

体验新课标 1.ABC 2.A 3.B 4.⑴2πn ⑵大齿轮的半径r1,小齿轮的半径r2,后轮的半径r3. ⑶ 5. ⑴66.7m/s ⑵20min

6. 解:⑴ x1=52-32=20m t1=10s

v=x1/t1=2m/s

⑵ x2=32-12=20m

t2=10s v=x2/t2=2m/s

小车没有减速

⑶ t=x月地/c=1s

t总=1+3+1=5s

9时10分39秒小车与前方障碍物相距12米

9时10分44秒小车收到信号,小车又前进了x3=v t总=10m

此时小车与前方障碍物相距x4=2m a=V2/2x4=1m/s2

备用减速器的加速度大于1米/秒2就不会与障碍物相撞了

高考链接 1.B 2.B 3.C 4. 5. C 6. 7. S1,或S6 37.5,193.5

S1, S2, S3, S4, S5, S6或37.5,69.0,100.5,131.5,163.0,193.5

B

偶然

阻力[空气阻力,振针的阻力,限位孔的阻力,复写纸的阻力等],交流电频率波动,长度测量,数据处理方法等。

8. 0.58或/3 9.(1)17m/s (2)17.9m/s 10. 63m 11.2.0×103m 12.

新信息题扫描 1.BC 2.C 3.D 4.D 5.C 6..B 7.ABC 8.AD 9.1m/s2 0.15m/s 10.人追上汽车时应满足两者位移相等。由于汽车在人前方,设自行车速度v1=4m/s,汽车初速度v0=10m/s,加速度a=2m/s2,人经过t时间恰好追上,则有:

解得:t=7s,负值舍去.

7s不是本题的正确结果。实际上,上面所求是认为汽车继续反向运动再相遇的,因此,人追上汽车,应该是在汽车停下以后.

汽车停下经过距离为:

m .

人追上汽车时间:

11.解:

(1)段的平均速度

段的平均速度

(2)B点速度

解得.

12.解:该同学做法是错误的。

若航母匀速运动,以海水为参照物,在t时间内航空母舰和飞机的位移分别为x1和x2,由运动学知识得到x1=vt……………①

x2=vt+at2/2………②

x2- x1=L…………③

v0=v+at…………④

由以上4式解得 v=9m/s…⑤

x1

图1-1-

图

图1-1-1

图1-1-2

图1-1-1

x

图1-2-2

x

图1-2-6

图1-2-7

图1-2-5

图1-2-1

x/m

x0

图1-2-3

1-2-4

图1-2-8

图1-2-9

图1-2-10

图1-2-11

t/2

t

t

0

v

v/m.s-1

答图1-2-

图1-3-1

图1-3-2

图1-4-1

图1-4-2

图1-4-3

图1-4-4

30.0mm

0

A

36.0mm

1

2

B

48.1mm

4

5

C

54.0mm

4

5

D

60.2mm

4

5

图1-4-5

图1-4-6

S0

S1

S2

O

A

B

C

D

E

图1-4-7

E

D

C

B

A

x4

xs3

x2

x1

图1-4-8

x1(cm) x2(cm) x3(cm) x4(cm)

8.20 9.30 10.40 11.50

图1-4-9

图1-4-10

图1-4-11

图

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

图1-5

甲

乙

图1-6

图1-8

图1-7

n2

p1

p2

n1

图1-9

B

A

0

1

2

3

4

图1-10

图1-11

图1-12

图1-13

图1-14

PAGE

1

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)