浙教版九年级科学中考复习课件:科学分块探究专题

文档属性

| 名称 | 浙教版九年级科学中考复习课件:科学分块探究专题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2018-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件220张PPT。第五篇 科学探究

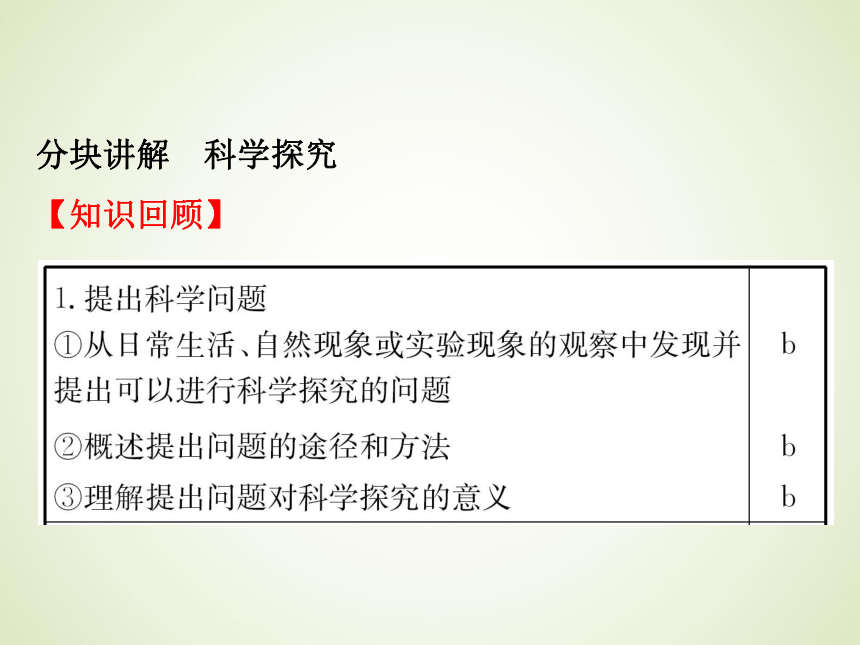

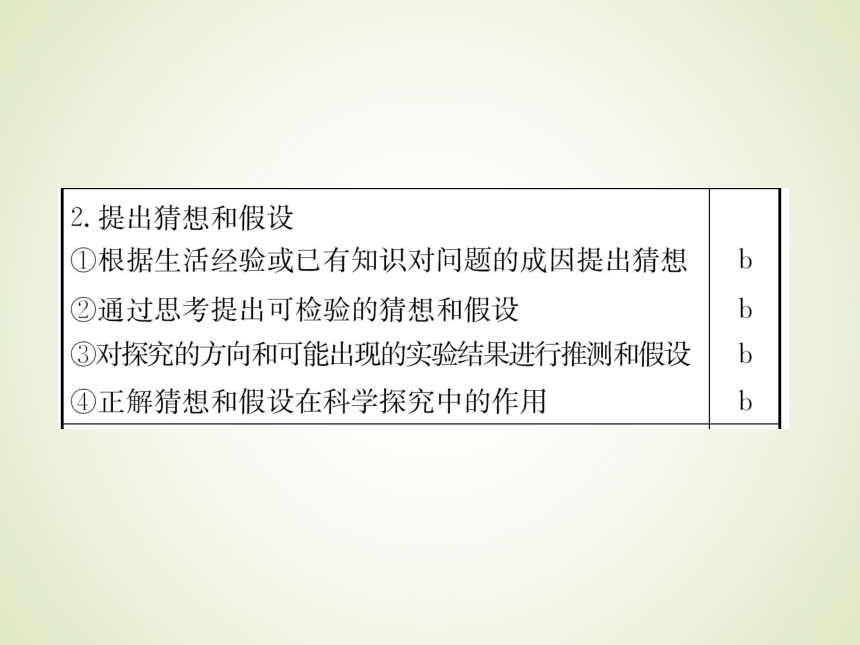

科学分块探究专题分块讲解 科学探究

【知识回顾】

1.科学探究的重要性:

(1)科学的核心是_____。

(2)科学探究是学习科学的一种重要方法。

(3)科学探究也是现代科学教材中一个重要的组成部

分。探究2.科学探究的基本过程:

(1)科学探究的一般基本过程为:提出问题→_________

_______→制定计划或实验方案→进行实验或调查获取

___________→检验与评价(得出结论)→合作与交流。

(2)科学探究的过程是一个严肃、认真且相当复杂的

过程,具体问题应具体解决。建立猜测和假设事实与证据3.科学探究的重点:在进行科学探究时经常需要控制

变量,即在研究事物与某个因素的关系时,必须保持

其他与该事物可能相关的因素_____。相同分块一 物理分块知识探究题

【基础落实】

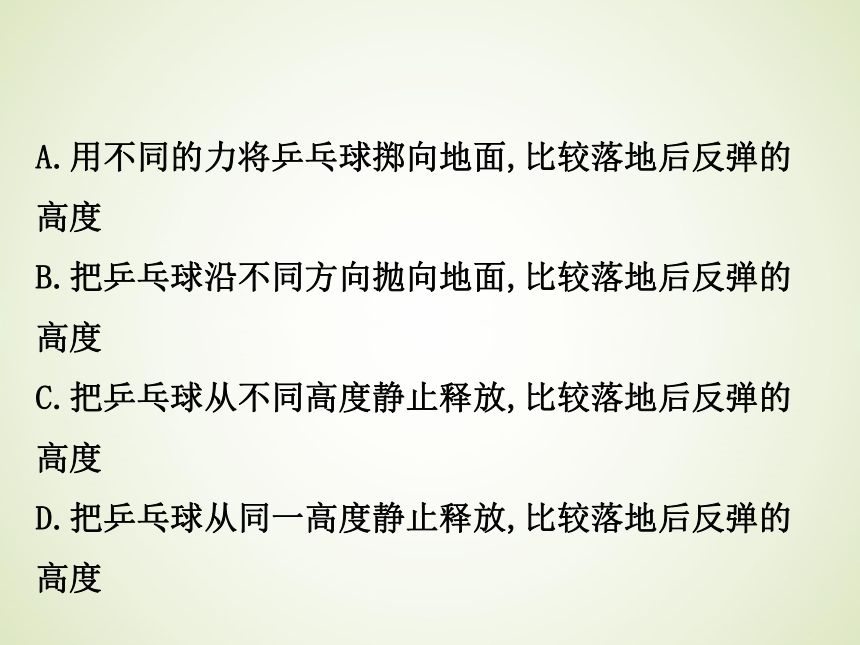

1.(2015·衢州)乒乓球的直径加大后,国际乒联又改

变了制作乒乓球的材料,目的是提高乒乓球比赛的观

赏性。小柯认为乒乓球材料的改变,是为了减弱乒乓

球的弹性。他用材料不同、其他条件相同的乒乓球设

计了以下实验验证方案,其中最合理的是 ( )DA.用不同的力将乒乓球掷向地面,比较落地后反弹的高度

B.把乒乓球沿不同方向抛向地面,比较落地后反弹的高度

C.把乒乓球从不同高度静止释放,比较落地后反弹的高度

D.把乒乓球从同一高度静止释放,比较落地后反弹的高度解析 A.把材料不同的乒乓球用不同的力掷向地面,不能控制球的初速度相同,无法根据反弹后落地高度比较弹性大小,故A错误;B.把材料不同的乒乓球沿不同方向抛向地面,没有控制球的抛出速度相等,不能根据落地后反弹的高度判断弹性大小,故B错误;C.把材料不同的乒乓球在不同高度由静止释放,没有控制高度相等,故C错误;D.把材料不同的乒乓球在同一高度由静止释放,控制了球的初始高度相同,比较落地后反弹的高度,可以判断球的弹性大小,故D正确。2.(2015·威海)如图1表示体重大致相同的滑雪者和

步行者在雪地里行走的情景,为了探究他们对雪地压

力的作用效果,现利用海绵、小桌、砝码进行模拟研

究,应选择图2中的哪几种情形 ( )BA.甲与乙 B.乙与丙 C.甲与丙 D.以上都不对解析 由题知,体重大致相同的滑雪者和步行者,对雪

地的压力大致相同,滑雪板比人的鞋子的受力面积大

得多,故步行者在雪地里行走时,人对雪地的压强大,

所以下陷的程度深,这说明压力的作用效果与受力面

积有关,研究压力的作用效果与受力面积是否有关,应

控制压力相同而受力面积不同,由图示可知,甲与乙受

力面积相同,压力不同,不符合题意;甲与丙,受力面积不同,压力也不同,没有控制变量,故不符合题意;乙与丙,压力相同而受力面积不同,可以研究压力的作用效果与受力面积是否有关。

3.(2017·襄阳)小亮做“测量襄阳某品牌酒密度”的实验。

(1)进行了如图所示的四项操作:

A.用天平测出空烧杯的质量;

B.将酒倒入烧杯中,用天平测出烧杯和酒的总质量;

C.将烧杯中酒的一部分倒入量筒,测出这部分酒的体积;D.用天平测出烧杯和剩余酒的质量。

以上操作步骤中有一步是多余的,多余的一步是__(填

序号)。

A(2)由图可知待测酒的体积是___cm3,密度是

_________kg/m3。400.92×103解析 (1)实验中只要能测出倒出酒的质量和体积,再

根据密度公式 就可以求出酒的密度,所以测量

空烧杯的质量是多余的,即步骤A是多余的。(2)由B图

可知,烧杯和酒的总质量为m1=50 g+20 g+10 g+1.8 g

=81.8 g,由D图可知,烧杯和剩余酒的总质量为m2=

20 g +20 g+5 g=45 g,倒出酒的质量为m=m1-m2=

81.8 g-45 g =36.8 g,由C图可知,倒出酒的体积为

V=40 cm3, =0.92 g/cm3=0.92×103 kg/m3。【要点精讲】

要点1 选择题型探究题

【重要提示】

解此类题的关键是控制单一变量,设置对照实验的。一个探究实验中只能有一个实验变量,其他因素均处于相同理想状态,这样便于排除因其他因素的存在而影响、干扰实验结果的可能。【例1】(2017·怀化)如图中是探究电磁铁磁性强弱与电流大小关系的是 ( )解析 图A中是奥斯特实验的装置,说明了电流周围存在磁场,故A不符合题意;图B中没有电源,但有灵敏电流计,是探究电磁感应现象的装置,故B不符合题意;图C中有电源,是研究磁场对电流作用的装置,故C不符合题意;图D中电磁铁和滑动变阻器串联,通过调节滑片改变电路中的电流,即研究电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系,故D符合题意;故应选D。答案 D【变式训练1】

(2016·绍兴)控制变量是一种常用的科学方法,下列实验中变量控制不合理的是 ( )解析 A.探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系时,

将两个匝数不同的线圈串联,保证了通过的电流相同,

此选项正确。B.研究压力作用效果与压力大小关系时,

要控制受力面积;研究压力作用效果与受力面积关系

时,要控制压力,题目中两个量都不同,此选项错误。

C.摩擦力大小与压力和接触面粗糙程度都有关系。研

究摩擦力与压力大小关系时,要保持接触面粗糙程度相同,此选项正确。D.只有有生命的种子才有呼吸作用,将浸水的种子和煮熟的种子进行对比,可以得到种子存在呼吸作用的条件,此选项正确。

答案 B要点2 综合实验探究题

【重要提示】

本类题考查学生科学探究的能力,解答此类题时要明确实验目的,确定实验变量,控制单一变量,设置对照实验。运用控制变量法探究某个因素的影响时,要只改变该因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响。【例2】(2017·衡阳)在“探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关”的实验中:(1)如图所示实验中为了测量滑动摩擦力大小,应用弹簧测力计沿水平方向________拉动木块,测得的实验数据如下:?分析 ____________(选题序号)两次实验数据,可以得出滑动摩擦力大小与接触面压力的关系,它们的关系为:______________________________________。?(2)一个实验小组对测量摩擦力大小的方案进行了改进:将轻质弹簧测力计一端固定,另一端勾住木块,木块下面是一块长木板。如图乙所示,实验时拉着长木板沿水平方向向右运动,读出弹簧测力计示数即可测出木块所受摩擦力大小。这种改进的好处是?______

_____________________________(写一种即可)。?解析 (1)测量滑动摩擦力的依据是二力平衡,所以要让木块处于平衡状态匀速直线运动,所以要匀速拉动木块;探究滑动摩擦力与接触面压力的关系就要保证接触面粗糙程度不相同,而接触面的压力不相同,所以选择1和2两次实验数据。(2)使用图乙这种方法无论怎样拉动木板,木块均能保持静止,并且木块和木板之间的摩擦属于滑动摩擦,这样就更方便控制木块处于平衡状态,弹簧测力计是静止的,读数更加方便。答案 (1)匀速 1和2 接触面粗糙程度相同时,压力越大滑动摩擦力越大

(2)弹簧测力计静止更方便读出弹簧测力计示数(或木块静止比匀速直线运动更容易控制和操作)【变式训练2】

(2017·广元)如图甲所示是小张“探究物体的动能与哪些因素有关”的实验装置。(1)小张让大小不同的实心钢球从同一斜面上相同的高度处由静止滚下,在水平面上运动并推动木块移动,是为了探究动能大小与______的关系。?(2)同班同学小红发现,木块被钢球撞击后移动的距离没有其他同学的明显,认为是木块太重导致滑动摩擦力过大的原因造成。为了验证猜测,小红设计了如图乙所示“探究滑动摩擦力与压力大小关系”的实验,当接触面粗糙程度不变,用弹簧测力计拉动木块匀速直线运动时,通过多次实验得到了表格中的相关数据,请你根据表中数据帮她分析并得出,滑动摩擦力f与压力F之间的数量关系式为____________________。?解析 (1)影响动能大小的两个因素是质量和速度,小明选用大小不同钢球,故质量不同,从同一斜面的同一高度由静止滚下,那么它们的速度相同,故该实验是为了探究动能大小与质量的关系。(2)根据表格中数据F=2 N时,f1=0.6 N,当F=3 N时,f1=0.9 N,则由此知f1=0.3F;滑动摩擦力的大小等于拉力的大小,即弹簧测力计的示数大小,故滑动摩擦力的大小与压力之间的表达式为:f=0.3F。答案 (1)质量 (2)f=0.3F【例3】(2016·大连)小明在探究“物距和物高一定时,物体经小孔所成像的高度和像距的关系”时,所用的实验器材有:用发光二极管做成的物体、有小孔的方纸板、用半透明塑料膜做成的屏、量程为0~30 cm的直尺。实验装置的示意图如图所示。(1)该实验应该在较________(选填“亮”或“暗”)的环境下进行。?

(2)记录的实验数据如表,请在方格纸上画出像高与物距的关系图像。(3)根据图像,得出的探究结论是:______________

__________________________________________。?(4)另一名同学在做实验时,更换了部分实验器材,其实验装置的示意图如图所示。外筒(足够长)用不透明的材料制成,左端开有小孔;内筒(内径约14 cm)的筒壁用不透明的材料制成,左端用半透明塑料膜做屏,并可以在外筒中自由地拉出或推入,其他器材不变。和小明使用的装置相比较,请说出该同学用这样的装置做实验的好处和不足(各写一条即可)。好处______;?

不足__________________。?解析 (1)本实验探究“物距和物高一定时,物体经小孔所成的像的高度和像距的关系”时,发光二极管是成像物体,在明亮的环境中,发光二极管和明亮环境的对比度降低,成像不太清晰,故该实验应该在较暗的环境下效果更好。(2)根据表格中的数据描点,并用平滑的线连接起来,见下图:

(3)由表格上的数据可知,像的高度随像到小孔距离的增大而增大,且像的高度与像到小孔距离的比值是一个定值,所以得出的探究结论是:在物距和物高一定时,物体经小孔所成像的高度和像距成正比。(4)另一名同学所用的实验装置,左端用半透明塑料膜做屏可以在外筒中自由地拉出或推入,可以很方便地改变像距;外筒(足够长)用不透明的材料制成,不受外界实验环境亮暗的影响,便于观察所成的像;但是由于左端用半透明塑料膜做成的屏在外筒里面,不方便测量像高。答案 (1)暗 (2)见上图 (3)在物距和物高一定时,物体经小孔所成像的高度和像距成正比 (4)方便改变像距 像高不方便测量【变式训练3】

(2017·岳阳)小明利用如图实验装置探究“电流跟电压的关系”,电源电压恒为3 V,电阻R阻值为5 Ω,滑动变阻器标有“20 Ω 1 A”字样。(1)请用笔画线代替导线将图中实物电路连接完整。

(2)刚连完最后一根导线,发现两电表指针立即发生偏转,其原因可能是________(只填序号)。?

A.开关未断开

B.滑动变阻器短路

C.电阻R断路(3)解决问题后,闭合开关,调节滑动变阻器,小明得到五组数据(如表):

①获得第3组实验数据后,要想得到第4组数据,应将滑片P向________(选填“A”或“B”)端移动;?

②分析论证时,同组小丽通过计算,认为表中有一组可能是错误的,请指出她认为错误的数据组次及原因?

________________________________________。?③排除错误数据后,分析可得:电阻一定时,导体中的电流跟导体两端电压成________比。?解析 (1)连接电路的连线如图所示

(2)答案A符合题意,正确。

(3)①电压表的示数由1.5 V调节为2 V,滑片P应向A端

调节,电阻减小,电流增大,定值电阻两端电压也增大;

②第1次数据错误。原因是,当电阻中的电流I=0.1 A

时,电流中的等效电阻R总= =30 Ω,而电路中

实际最大电阻R=R1+R2=5 Ω+20 Ω=25 Ω,所以错误;

③电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。答案 (1)见解析图 (2)A (3)①A ②第1次,电流不可能为0.1 A ③正【综合运用】

控制变量与探究性实验;液体压强的影响因素、

电流的磁效应、影响摩擦力的因素【重要提示】

考查了液体压强的影响因素、电流的磁效应、影响摩擦力的因素等知识,是一道综合题。【例】(2017·衢州)小柯利用实验角的器材开展了下列实验。根据要求回答问题:

(1)如图甲,将液体压强计的金属盒放入水里,并不断改变金属盒在水中的深度,观察U 形玻璃管两边液面的高度差,这样做是想研究_______________。?(2)如图乙,在直导线下方放置一枚小磁针,当导线中有电流通过时,磁针发生偏转,表明通电导线周围存在磁场;如果导线下方不放小磁针,当导线中有电流通过时,则该通电导线周围______________(选填“存在”或“不存在”)磁场。?(3)如图丙,在测量滑动摩擦力的实验中,水平桌面上的物块,受到2 N水平向右的拉力F,做匀速直线运动。当拉力F大小变为4 N时,物块受到的摩擦力为______

N。?解析 (1)将液体压强计的金属盒放入水里,并不断改变金属盒在水中的深度,是控制液体的密度相同,改变深度,是探究液体的压强与深度的关系。

(2)通电导线周围存在磁场,与放还是不放小磁针无关。(3)物块做匀速直线运动,处于平衡状态,拉力和摩擦力是一对平衡力,大小相等即F=f=2 N,当拉力F大小变为4 N时,物体的压力不变,接触面的粗糙程度不变,摩擦力不变,仍为2 N。

答案 (1)液体内部压强与深度的关系 (2)存在 (3)2【变式训练】

(2016·湖州)小明在学习物体浮沉条件时,由于调制食盐水密度的操作不够精准,导致实验中鸡蛋很难悬浮在食盐水中。于是他对实验进行了改进:分别用量筒和烧杯等器材配制了三杯不同质量分数的酒精溶液,其中图甲B烧杯中的酒精与水的体积比为9∶6。用注射器吸取密度为0.9 g/cm3的食用油,分别在三杯酒精溶液中部注射一团油滴,一段时间后,如图甲所示。再过一段时间后,小明观察到油滴所处的状态如图乙所示。为此,他做了如下探究:

【提出问题】_________________________。?

【建立假设】假设一:可能是油滴的密度变小了。

假设二:可能是酒精溶液的密度变大了。【实验方案】针对“假设一”的实验:用注射器吸取图乙任一烧杯中的油滴,将油滴注入到某一溶液中,观察其浮沉状况。

针对“假设二”的实验:先测定酒精溶液密度为ρ1,敞口放置一段时间后再次测定它的密度为ρ2,比较ρ1和ρ2的大小。【得出结论】油滴密度不变,酒精溶液密度变大。

请回答:

(1)根据小明所作的假设,推测小明所提的问题是:

?________________________________________??

(2)针对“假设一”的实验中,某一溶液是_________。

(3)小明经过思考,对“酒精溶液密度变大”这一结论作出合理的解释,即_________________________。??解析 (1)由图中现象可提出的猜想:①油滴沉浮变化

的原因是什么?②为什么下沉的油滴会悬浮?③为什么

悬浮的油滴会漂浮?(2)为了确定油滴的密度是否变化,

可以将图乙任一烧杯中的油滴,注入到和原来油滴密

度相同的液体中,即密度为0.9 g/cm3的液体中。如果

油滴仍悬浮,则说明油滴的密度不变;若油滴上浮,说

明油滴的密度变小;若油滴下沉,则说明油滴的密度变大。(3)酒精溶液是由水和酒精组成,由于酒精蒸发比水快,过一段时间后,酒精的比例变少,使得酒精溶液的密度变大。

答案 (1)油滴沉浮变化的原因是什么 (2)密度为0.9 g/cm3的液体 (3)酒精蒸发比水快【实验探究】

探究型实验综合题

【重要提示】

考查了二力平衡的条件、重心的变化、作用点与漂浮情况的探究,实验的猜想和分析实验数据得出结论以及利用结论解决问题的能力,利用控制变量法分析数据得出结论是关键。【例】(2017·宁波)为何漂浮在水面上的竹筷一般都是横躺着而不是竖直的,这一现象引起了小科的思考。

【思考】漂浮在水面上的竹筷只受到重力和浮力的作用,因为它们是一对________力。所以竹筷应该能够竖直地静止在水面上,但事实并不如此。?【实验】小科以内含金属块的中空细塑料管模拟竹筷进行实验探究。如图所示,把一个质盘适当的金属块,固定在一根底端封闭的中空细塑料管内的不同位置后,分别轻轻地竖直放到水和浓盐水中,观察它是否能始终保持竖直。观察到的实验现象如表:【分析】(1)把金属块和塑料管视为一个物体,金属块位置的改变,会改变物体的____________位置。相同条件下这一位置越低,细管在液体中能竖直漂浮的可能性越大。?

(2)分析金属块固定在c点时,细管放入水和浓盐水中时的实验现象可知相同条件下,浮力作用点的位置相对细管底端越________(选填“高”或“低”),细管在液体中能竖直漂浮的可能性越大。?其实,上述实验现象还需要用杠杆、能的转化等知识来解释,有待于继续研究……解析 漂浮在水面上的竹筷只受到重力和浮力的作用,这两个力大小相等、方向相反、同一直线、作用在同一物体上,是一对平衡力;

(1)把金属块和塑料管视为一个物体,金属块在塑料管中的位置不相同,则塑料管这个整体的重心就会发生变化,金属块的位置越低,重心就越低。(2)金属块固定在c点时,细管放入水中能漂浮,在浓盐水中不能漂浮;细管在水中和浓盐水中所受的浮力是相同的,根据阿基米德原理F浮=G排=m排g=ρ液gV排可知,浓盐水的密度大于水的密度,则细管在盐水中排开的盐水的体积要小于排开的水的体积,即在水中细管所受的浮力的作用点要高一些;即作用点越高,越容易漂浮。答案 平衡 (1)重心 (2)高【易错警示】

运动和静止的相对性,“机翼”获得的升力与仰角的关系

【重要提示】

考查了运动和静止的相对性、控制变量法的使用,要求认真审题,物体间的运动是相对的,要研究“机翼”获得的升力与仰角的关系,就要保持其他条件不变,只改变“机翼”的仰角大小,根据现象得出相应的结论。【例】(2016·陕西)在某兴趣小组的同学观察到:

①飞机在起飞和航行时机翼的仰角不同;②飞机越大其

机翼越大。他们想探究“机翼获得升力的大小与机翼

仰角、机翼面积有什么关系?”(注:机翼仰角为机翼

下表面与水平面的夹角,机翼面积指机翼在水平面上

投影的面积)他们利用塑料泡沫等材料自制了三个质

量相同、形状相同、面积不同的机翼模型,把圆柱形空心笔杆穿过“机翼”并固定在“机翼”上,将一根金属杆从笔杆中穿过并上下固定,确保“机翼”能沿金属杆在竖直方向移动。将“机翼”挂在测力计的下方,实验装置如图所示。

(1)用鼓风机对着“机翼”吹风模拟飞机在空中飞行。当鼓风机向右吹风时,以气流为对照物,飞机向_____飞升。?

(2)为了研究“机翼”获得的升力与仰角的关系,他们对同一个“机翼”吹风,并保持风速不变,只改变“机翼”__________的大小,观察并记录测力计的示数;在其他条件相同时,更换面积不同的“机翼”重复上述实验。实验记录如表。?(每次吹风前测力计示数均为3.5 N)

①在上述实验中,吹风前后测力计示数的________即为“机翼”获得升力的大小。?

②通过分析数据可以得出结论:当质量、形状、机翼面积和风速相同时,仰角增大,获得的升力______(选填“一定”或“不一定”)增大;当质量、形状、仰角和风速相同时,机翼面积越大,获得的升力______。?(3)实验时,“机翼”沿金属杆上升,金属杆对笔杆有向____________的摩擦力,因此测得的升力应_____ “机翼”实际获得的升力。?解析 (1)当鼓风机向右吹风时,空气向右运动,以气流为参照物,飞机向左飞升。

(2)为了研究“机翼”获得的升力与仰角的关系,他们对同一个“机翼”吹风,并保持风速不变,只改变“机翼”仰角的大小,观察并记录测力计的示数,在其他条件相同时,更换面积不同的“机翼”重复上述实验;①在上述实验中,“机翼”获得升力的大小等于吹风前后测力计示数的变化量(或差值、减小量);

②由表中数据可知,当质量、形状、机翼面积和风速相同时,仰角增大,获得的升力有时大、有时小,所以获得的升力不一定增大;当质量、形状、仰角和风速相同时,机翼面积越大,获得的升力越大;(3)实验时,“机翼”受到向上的升力,沿金属杆上升,由于金属杆对笔杆有向下的摩擦力,用弹簧测力计测得的升力小于“机翼”实际获得的升力。

【易错警示】 从题中获取有用信息,因为考查的知识点不明确容易发生错误。解题时要求认真审题,利用控制变量法解答。答案 (1)左 (2)仰角 ①变化量(或差值、减小量)

②不一定 越大 (3)下 小于分块二 化学分块知识探究题

【基础落实】

1.(2017·邵阳)下列有关实验现象的描述正确的是

( )

A.红磷在空气中燃烧,产生大量白烟

B.硫在空气中燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰

C.木炭在氧气中燃烧、发出白光,生成二氧化碳

D.铁在空气中剧烈燃烧、火星四射,生成黑色固体A解析 红磷在空气中燃烧,生成五氧化二磷,观察到白烟产生,A正确;硫在空气中燃烧,发出微弱的淡蓝色火焰,B错误;木炭在氧气中燃烧,生成二氧化碳,这是结论而非现象,C错误;铁在空气中不燃烧,在氧气中才可以燃烧,D错误。2.(2015·温州)法拉第曾以《蜡烛的故事》为题为青

少年连续开展了多次报告。下表列举了报告中涉及的

问题及对问题的回答,其中“对问题的回答”属于

“设计实验方案”的是 ( )D解析 根据题意回答内容应该是个实验设计方案,故为D。【要点精讲】

要点 综合实验探究题

【重要提示】

本类题考查学生科学探究的能力,解答此类题时要明确实验目的,确定实验变量,控制单一变量,设置对照实验。运用控制变量法探究某个因素的影响时,要只改变该因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响。【例1】(2017·丽水)许多科学发现从重视微小差异开始。科学家瑞利和拉姆塞正是重视氮气密度的微小差异,才最终发现了稀有气体氩气。材料一:1892年瑞利发现,在相同条件下,由空气中除去氧气、二氧化碳、水蒸气和灰尘后获得的氮气,其密度为1.257 2克/升;由含氮化合物反应并除去水蒸气后获得的氮气(NH4NO2==== N2↑+2H2O),其密度为

1.250 5克/升,两者密度差值虽小,却完全超出了实验误差范围。材料二:1894年4月瑞利和拉姆塞开始用如图装置进行“清除空气中氮气”的实验研究:在倒立圆底烧瓶内引入两根金属导线,通电使瓶中空气里的氧气和氮气生成氮的氧化物,用碱液来吸收生成的氮的氧化物和原有的二氧化碳气体。并从气体进口不断向瓶内补充氧气,使反应持续进行。材料三:瑞利和拉姆塞又设计了另一实验装置,将上述实验所得的气体干燥后,通过红热的铜粉来除去其中的氧气,得到少量的剩余气体,对剩余气体做光谱分析得知,这是一种未知的气体,并测得其密度约是氮气的1.5倍。1894年8月13日他们共同宣布:发现了一种未知气体,并命名为氩气。材料四:1898年拉姆塞等人利用不同的物质沸点不同,又发现了氪气、氖气、氙气。

根据上述材料,回答下列问题:

(1)与纯净氮气密度值更接近的是由?___________

获得的氮气密度值(填“空气中”或“含氮化合物反应”)。

(2)实验中不断向瓶内补充氧气的目的是?________

______________________________________。?(3)在当时实验条件下,很难利用化学反应除去氩气,获知“未知气体”中还有其他气体存在,其理由是

?________________________________________。?解析 (1)由两种方法获得的氮气的密度值相比较可知,由含氮化合物反应获得的氮气密度值更接近纯净氮气密度值。(2)要得到更准确的氮气密度值,需将氮气反应完全,故实验中不断向瓶内补充氧气的目的是使瓶内氮气反应完全。(3)在当时实验条件下,很难利用化学反应除去氩气,获知“未知气体”中还有其他气体存在,其理由是氩气化学性质很不活泼,“未知气体”中其他气体的化学性质与氩气相近。答案 (1)含氮化合物反应 (2)使瓶内氮气反应完全 (3)氩气化学性质很不活泼,“未知气体”中其他气体的化学性质与氩气相近。【变式训练1】

(2017·邵阳)如图为测定空气中氧气含量的实验装置,下列做法合理的是 ( )A.用过量的红磷进行实验

B.红磷点燃后,缓慢伸入瓶中并塞紧橡皮塞

C.红磷熄灭后,立即打开止水夹

D.用木炭代替红磷进行实验解析 用过量的红磷进行实验可以使密闭容器中的氧气充分反应,故A正确;红磷点燃后,应迅速伸入瓶中并塞紧橡皮塞,避免造成误差,故B错误;红磷熄灭后,应冷却到室温再打开止水夹,否则会造成流入集气瓶中的水偏少产生误差,故C错误;木炭和氧气反应生成二氧化碳气体,故D错误。答案 A【例2】(2017·浙江)科学课上。老师告诉学生“能发生复分解反应的两种盐通常是可溶的”。有“通常”就有“例外”,能否找到某些可溶性盐和难溶性盐发生复分解反应的证据呢?科学兴趣小组进行了探究。【查阅资料】①水溶液中的复分解反应一般朝着溶液中离子浓度(单位体积溶液中离子数目的多少)减小的方向进行。

②了解到某些难溶性盐的溶解能力和颜色。【实验取证】取一支试管,加AgNO3溶液,再加入过量NaCl溶液,有白色沉淀生成。再往该试管中加入少量KI溶液,白色沉淀转化为黄色沉淀。【分析讨论】(1)为什么要加入过量的NaCl溶液?请说明理由_______________________________。?

(2)写出加入少量KI溶液后发生反应的化学方程式

_______________________________________。?

(3)该反应能发生的原因是AgI在水中的溶解能力__________AgCl(选填“大于”“等于”或“小于”)。?【得出结论】某些可溶性盐和难溶性盐之间能发生复分解反应。解析 【查阅资料】①水溶液中的复分解反应一般朝

着溶液中离子浓度减少的方向进行。②了解某些难溶

性盐的溶解能力和颜色。【实验取证】取一支试管,

加入少量AgNO3溶液,再加入过量NaCl溶液,有白色沉

淀生成。再往该试管中加入少量KI溶液,白色沉淀转

化为黄色沉淀。【分析讨论】(1)为什么要加入过量

的NaCl溶液?理由是若AgNO3过量,AgI沉淀可能是过量AgNO3与KI反应生成的,无法说明该反应一定发生。

(2)加入少量KI溶液后发生反应的化学方程式是AgCl+KI====AgI↓+KCl。(3)该反应能发生的原因是AgI在水中的溶解能力小于AgCl。

答案 (1)若AgNO3过量,AgI沉淀可能是过量AgNO3与KI反应生成的,无法说明该反应一定发生

(2)AgCl+KI====AgI↓+KCl (3)小于【变式训练2】

(2015·湖州)小明同学学习了氢氧化钙和氢氧化钠的化学性质后知道:氢氧化钙和氢氧化钠都能与二氧化碳发生反应,二氧化碳通入石灰水中能产生明显的现象。于是小明同学提出了一个问题:_____________??小明同学联想到在做“固体碘溶解在酒精中”的实验时,酒精作为溶剂,能溶解固体碘。酒精能否溶解氢氧化钠和碳酸钠呢?小明查阅资料并通过实验获知:氢氧化钠不与酒精发生化学反应,但能溶解在酒精中形成无色、透明的溶液。氢氧化钠的酒精溶液与氢氧化钠的水溶液化学性质相似。碳酸钠不与酒精反应也不溶于酒精。至此,小明同学对自己提出的问题有了清晰的解决方案。

(1)小明同学的解决方案是____________________。?

(2)写出解决方案中涉及的化学方程式:?_________

___________________________________________。?解析 由题干“氢氧化钙和氢氧化钠都能与二氧化碳反应,二氧化碳通入石灰水中能产生明显的现象”可以联想到:能否让二氧化碳与氢氧化钠反应产生明显的现象。(1)由于氢氧化钠不与酒精发生化学反应,但能溶解在酒精中形成无色、透明的溶液。氢氧化钠的酒精溶液与氢氧化钠的水溶液化学性质相似。碳酸钠不与酒精反应也不溶于酒精,所以将二氧化碳通入氢氧化钠的酒精溶液中,生成的碳酸钠不与酒精反应也不溶于酒精,会有晶体析出。(2)氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,化学方程式为CO2+2NaOH====Na2CO3+H2O。答案 能否让二氧化碳与氢氧化钠反应产生明显的现象

(1)将二氧化碳通入氢氧化钠的酒精溶液中

(2)CO2+2NaOH====Na2CO3+H2O【例3】(2017·衢州)整理实验器材时,小柯将还在反应的锌和稀硫酸的残留物,倒入有少量硫酸铜溶液的废液缸中,观察到锌粒表面产生气泡的速度大大加快。对此,他十分好奇:与硫酸铜溶液混合怎么会加快锌和稀硫酸的反应速度?查阅资料:①相互接触的两种活动性不同的金属,同时放入酸中,活动性较强的金属与酸反应产生氢气的速度会大大加快。 ②硫酸铜对锌和稀硫酸反应没有催化作用。

小柯根据下表进行实验,观察并记录现象。(1)第一组实验中“?”处的数据应为________。?

(2)为了定量比较产生气体的快慢,可以测量“收集相同体积的氢气所需的时间”或测量______________,?

然后进行比较。(3)请推测与废液缸中少量硫酸铜溶液混合后,锌粒与稀硫酸反应速度加快的原因_____________________

__________________________________________。?解析 (1)根据对照组设置的方法可知“?”应填20。(2)为了定量比较产生气体的快慢,可以测量“收集相同体积的氢气所需的时间”或测量相同时间收集到氢气(气体)的体积。(3)由信息可推知加快的原因是硫酸铜与锌发生置换反应产生的铜附着在锌粒表面,加快了锌与稀硫酸的反应速度。答案 (1)20

(2)相同时间收集到氢气(气体)的体积

(3)硫酸铜与锌发生置换反应产生的铜附着在锌粒表面,加快了锌与稀硫酸的反应速度【变式训练3】

(2017·聊城)某化学兴趣小组的同学,为了比较金属R与铁、铜的金属活动性强弱,进行如下探究活动:

【查阅资料】铁的活动性比铜强。

【进行猜想】对三种金属的活动性顺序做出如下猜想:

猜想一:R>Fe>Cu;猜想二:___________________;?

猜想三:Fe>Cu>R【收集证据】为了验证哪一种猜想成立,甲、乙、丙三位同学分别展开实验探究。写出铁丝在氧气中燃烧的化学方程式?_____________

___________________________________________。?【交流反思】三位同学交流讨论后认为,比较金属活动性强弱的方法有多种。

【归纳总结】他们总结得出比较金属活动性强弱的常见方法有:

(1)金属与氧气反应的难易和剧烈程度。

(2)金属与酸溶液是否反应或反应的剧烈程度。

(3)金属与________是否反应。?解析 【进行猜想】根据已知的猜想以及金属活动性顺序可知,猜想二为Fe>R>Cu。

【收集证据】根据实验结论确定甲中主要现象:R的表面出现一层红色物质;乙中主要现象:R丝表面产生气泡速率比铁丝表面产生气泡速率快;丙中主要现象:铁丝在空气中不燃烧。【归纳总结】(3)还可以根据金属与盐溶液是否反应

来比较金属活动性强弱。

答案 【进行猜想】Fe>R>Cu

【收集证据】R的表面出现一层红色物质 快 不燃烧

3Fe+2O2 Fe3O4 【归纳总结】(3)盐溶液【实验探究】

【例】(2017·金华)已知某混合气体由H2、CO和CO2三种气体组成。为验证该混合气体成分,科学研究小组的同学经过讨论,设计了如图1所示的实验方案。资料:无水硫酸铜是白色粉末,能吸收水分,并能与其反应生成蓝色的五水硫酸铜。

根据方案回答下列问题:

(1)装置C在实验中的作用是_________________。?

(2)仅根据D装置中黑色粉末变红这一现象,能否证明混合气体中一定存在CO?请判断并说明理由: ________________________________________。?(3)小丁根据装置E中出现白色硫酸铜粉末变成蓝色的实验现象,得出该混合气体中有氢气存在的结论。你认为结论是否可靠?若可靠,请说明理由;若不可靠,请对图1实验装置提出改进意见:____________________ ____________________________________________。(4)图1方案中B装置可用来吸收CO2但没有现象。为证明CO2和NaOH能发生反应,小丁又设计了图2所示的方案。则图2方案中所加试剂X应该是_____________。?解析 (1)装置B的作用是吸收除去二氧化碳,故装置

C在实验中的作用是检验CO2是否除尽。

(2)仅根据D装置中黑色粉末变红这一现象,不能证明混合气体中一定存在CO,理由是氢气也能还原氧化铜。(3)因为从C装置中通入的气体可能是湿润的气体。为避免干扰可在装置CD之间加一个干燥的装置。

(4)因为BaCl2溶液不与二氧化碳反应,故通入二氧化碳无明显现象。二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠,碳酸钠与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,故试剂X应该是BaCl2和NaOH。答案 (1)检验CO2是否除尽 (2)不能,因为氢气也能还原氧化铜(合理即可) (3)不可靠,应在CD之间加一个干燥的装置(合理即可) (4)BaCl2和NaOH【易错警示】

物质的组成成分,常见气体的检验

【例】(2017·长沙)某同学为了探究木炭和氧化铜在高温条件下生成的气体产物的成分,提出了如下猜想:

a.可能是二氧化碳;

b.可能是一氧化碳。并设计如图所示装置进行实验,预期的实验现象及结论如下:

Ⅰ.若澄清的石灰水变浑浊,则气体为二氧化碳;

Ⅱ.若澄清的石灰水不变浑浊,则气体为一氧化碳。请你分析并回答:

(1)该同学的猜想是否严谨?请你说明理由:_______;?

________________________________________。?

(2)设计一个实验,验证(1)中你的理由。请简述你的实验方案___________________________。?

(3)该实验装置存在的缺陷是____________。?

(4)反应结束时,停止实验的操作步骤是_________。?(5)实验后发现试管①内壁上附着不易用试管刷洗净的固体生成物,清洗试管①的方法是__________。?解析 (1)据质量守恒定律,反应前后元素的种类不变,

所以碳和氧化铜反应后的气体产物还可能是CO和CO2

的混合物。(2)先将混合气体通入澄清石灰水,观察石

灰水是否变浑浊验证二氧化碳,再通入足量NaOH溶液

将二氧化碳吸收,再通入浓硫酸进行干燥,最后通过盛

装CuO的硬质玻璃管加热,观察现象,若CuO变红则证明

有一氧化碳。(3)一氧化碳是空气污染物,应添加尾气处理装置。(4)先将导管移出水面,再熄灭酒精灯,否则易导致水倒流使试管炸裂。(5)试管①内壁上附着不易用试管刷洗净的固体生成物,是二氧化碳和氢氧化钙反应生成的碳酸钙沉淀,碳酸钙和盐酸反应生成易溶于水的氯化钙,所以试管①用足量稀盐酸清洗。

答案 (1)不严谨 气体产物可能是CO和CO2的混合物

(2)先将混合气体通入澄清石灰水,再通入足量NaOH溶液,再通入浓硫酸进行干燥,最后通过盛装CuO的硬质玻璃管加热,观察现象,若澄清石灰水变浑浊,CuO变红则气体为CO2和CO的混合物

(3)没有尾气处理装置

(4)先将导管移出水面,再熄灭酒精灯

(5)用足量稀盐酸清洗分块三 生物分块知识探究题

【基础落实】

1.(2016·阜阳)前进中学某班生物兴趣小组的同学为

了探究“光对鼠妇生活的影响”,设置了一组对照实

验。以下几组对照,符合他们实验要求的是 ( )

A.阴暗潮湿与阴暗干燥 B.阴暗潮湿与明亮潮湿

C.阴暗潮湿与明亮干燥 D.明亮潮湿与明亮干燥B解析 对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此探究“光对鼠妇生活的影响”的唯一变量是光。除光不同外,其他条件都应该相同且适宜,如鼠妇的数量、湿度等。因此应该设置阴暗潮湿与明亮潮湿两种环境进行对照。2.(2016·宁波)下列实验或活动中,目的与步骤或方

法不相符的是 ( )A解析 在观察洋葱表皮细胞时,先对显微镜进行对光,对光时转动反光镜是为了使光线通过通光孔进入镜筒,通过目镜看到一个明亮的圆形视野,A错误;淀粉遇碘液变蓝,是淀粉的特性,所以叶片脱色,漂洗后加碘液,可检验是否有淀粉生成,B正确;观察和解剖花时,用解剖刀将子房纵切,这样可以观察子房内的胚珠,C正确;蒸腾作用是水分从活的植物体内以水蒸气的形式散失到大气中,为防止量筒内的水蒸发干扰实验效果,可在水面上加一层油防止量筒内水分蒸发,D正确。【要点精讲】

要点 综合实验探究题

【重要提示】

本类题考查学生科学探究的能力,解答此类题时要明确实验目的,确定实验变量,控制单一变量,设置对照实验。运用控制变量法探究某个因素的影响时,要只改变该因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响。《绿叶在光下制造有机物》的实验要点:光合作用需要光、光合作用制造淀粉、淀粉遇碘变蓝色,酒精溶解叶片中的叶绿素。关键是确定控制实验变量、设置对照实验。绿叶在光下制造有机物的实验步骤:暗处理→选叶遮光→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色。【例1】(2016·黄冈)某小组的同学在进行有关植物的光合作用的探究时,设计了如图三个装置,其中植物、培养液、隔板、光照、温度等条件都完全相同。装置中玻璃隔板与钟罩之间用凡士林密封,实验前,已将三个装置中的植物放在黑暗处一昼夜(即“饥饿”处理),请据图回答问题:(1)实验前把装置中的植物放在黑暗处一昼夜的目的是______________________________________。?

(2)图中三个实验装置可以形成__________组对照实验。?

(3)光照几小时后,同学们将甲、乙、丙装置内植物的叶片进行脱色处理后,滴加碘液发现不会变蓝的叶片是取自____________装置。?(4)实验后,小侯同学观察发现甲、乙、丙中培养液分别减少50 mL、48 mL、48 mL,你认为这些水分主要用于植物的____________________。?

(5)通过多次重复本实验后可得出的结论是植物的光合作用需要_____________________。?解析 (1)实验前把装置中的植物放在黑暗处一昼夜,

目的是将叶片中原有的淀粉运走耗尽。为了排除原有

淀粉的干扰,放到黑暗处一昼夜,植物不能进行光合作

用,只进行呼吸作用消耗淀粉,原来的淀粉消耗完后,

就不会干扰实验,使实验结果更加明显。(2)在研究一

种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件

不同以外,其他条件都相同的实验,叫对照实验。一组对照实验只能有一个变量,甲与乙的变量是二氧化碳,

目的是探究光合作用的原料是二氧化碳;甲与丙的变

量是光,目的是探究光合作用的条件是光。(3)由于乙

装置,使植物所处的环境没有二氧化碳,而二氧化碳是

进行光合作用的原料之一,所以乙装置内的植物由于

缺乏原料而不能正常进行光合作用,不能产生淀粉,因

此遇碘不能变蓝色。丙缺乏植物光合作用的条件——光,不能正常进行光合作用,不能产生淀粉,因此遇碘不能变蓝色。因此叶片不会变蓝的是乙、丙。(4)植物通过根从土壤中吸收水分,吸收来的水只有大约1%当做光合作用的原料被植物体利用,大约99%都通过绿色植物的蒸腾作用以水蒸气的形式散发到大气中去了。 (5)通过多次重复本实验后可得出的结论是植物的光合作用需要光和二氧化碳。答案 (1)将叶片中原有的淀粉运走耗尽 (2)2 (3)乙、丙 (4)蒸腾作用

(5)二氧化碳和光【变式训练1】

(2016·齐齐哈尔)在“绿叶在光下制造有机物”的实验中,操作如下,请结合所学知识回答下列问题:(1)把盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是?__

________________________________________。?

(2)从实验中可以看出,叶片的见光部分遇到碘液__________(填“变蓝”或“不变蓝”),说明叶片的见光部分产生了____________,进而说明______是绿色植物制作有机物不可缺少的条件。?解析 (1)在“绿叶在光下制造有机物”的实验中,把

盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是:把叶片中

的淀粉运走耗尽(以免对实验结果产生影响),这样实

验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制

造的,而不能是叶片在实验前贮存。(2)淀粉遇碘变蓝

色。为了检验光合作用是否产生淀粉,所以图(6)中滴

加的液体是碘液。酒精溶解叶片中的叶绿素为了脱去叶绿素,因此图(4)小烧杯中的液体是酒精,若生物兴趣小组同学的操作步骤完全正确,那么在图(7)中可以观察到的实验现象是遮光部分没有变蓝,而未遮光部分变蓝,这说明淀粉是光合作用的产物,该实验现象还可以证明光是光合作用的必要条件。

答案 (1)把叶片中的淀粉运走耗尽

(2)变蓝 淀粉 光【重要提示】

(1)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组,没有处理的就是对照组。(2)唾液中的唾液淀粉酶将馒头中的淀粉分解成麦芽糖;淀粉遇碘变蓝色是淀粉的特性,因此常用碘液来验证淀粉的存在。【例2】(2016·沈阳)针对“唾液对淀粉具有化学性消化作用吗?”这一问题,“阳光”生物学兴趣小组进行了如下实验,请将下列探究活动的有关内容填写完整。(1)取两支相同的洁净试管,分别标记为1号、2号,各加入2毫升淀粉糊。(2)在1号试管中加入2毫升清水,在2号试管中加入2毫升__________________,目的是控制单一变量,设置____________实验。?

(3)将两支试管充分振荡,使试管内的物质混合均匀,这相当于口腔中________(填字母,A.舌或B.牙齿)的搅拌作用。?(4)把两支试管同时放入37 ℃的温水中,5分钟后取出两支试管,各滴加2滴碘液,摇匀。观察到的现象是__________号试管不变蓝,因为淀粉已经被分解。?

(5)分析结果,得出结论:口腔中的______________对淀粉有化学性消化作用。?解析 (2)探究“唾液对淀粉具有化学性消化作用

吗? ”唯一的变量是唾液,因此在1号试管中加入2毫

升清水,在2号试管中加入2毫升唾液,目的是控制单一

变量,设置对照实验。(3)将两支试管充分振荡,使试

管内的物质混合均匀,这相当于口腔中舌的搅拌作用。

(4)把两支试管同时放入37 ℃的温水中,5分钟后取出

两支试管,各滴加2滴碘液,摇匀,观察到的现象是2号试管不变蓝,因为淀粉已经被分解。(5)分析结果,得出结论:口腔中的唾液(或唾液淀粉酶)对淀粉有化学性消化作用。

答案 (2)唾液 对照 (3)A (4)2

(5)唾液(或唾液淀粉酶)【变式训练2】

(2016·贺州)某生物兴趣小组在探究“馒头在口腔中的变化”时,设计的实验方案如表: 根据表格内容完成下列问题:

(1)若选用①和②号试管进行实验,其实验变量是__________,主要探究_______________________

________________________,观察到②号试管的实验现象是__?_____________________________。?(2)若探究牙齿的咀嚼对馒头的消化作用,应选用①和③号试管进行实验,那么X处放入的是___________

_________________________________________。?解析 (1)①、②号试管是以唾液为变量形成的一组

对照实验,目的是探究唾液对淀粉的消化作用,①号不

变蓝,原因是唾液中含有唾液淀粉酶,它能促进淀粉的

分解,把淀粉分解成麦芽糖,麦芽糖遇碘不变蓝,②号

变蓝,原因是清水不消化淀粉。(2)为了确保实验结果

只是由实验变量的不同引起的,就应当使实验环境中

除实验变量不同外,其他条件都相同。要探究牙齿的咀嚼对馒头的消化作用,就要以牙齿的咀嚼为变量设置对照实验,以①、③号试管形成对照实验,X处放入的是适量的馒头块。

答案 (1)唾液 唾液对淀粉的消化作用 变蓝

(2)适量的馒头块【综合运用】

生态系统,食物链

【重要提示】

生物群落与无机环境形成的统一整体称为生态系统。生态系统中,生产者与消费者之间通过吃与被吃关系形成食物链。正确理解生态系统及食物链的组成是解答此类题的关键。【例】(2016·盐城)生物兴趣小组的同学们为了探究某种细菌的分解作用,先将甲、乙两组落叶分别进行灭菌处理,再将甲组放在无菌条件下培养,乙组接种该细菌后放在无菌条件下培养,请你帮助他们一起分析此探究实验:(1)实验前,必须先将__________(填“同一种”或“不同种”)树的落叶分成等量的甲、乙两组,实验过程中滴加蒸馏水,使树叶保持湿润。?

(2)该实验的实验变量是______________。?(3)经过一段时间后,________组的树叶会出现腐烂现象,说明该细菌对落叶有分解作用。?

(4)如果将灭菌处理后的甲、乙两组都放在自然条件下培养:__________(填“能”或“不能”)得到预期的结果,原因是__________________。?解析 (1)对照实验要求除控制变量不同外,其他条件均相同,所以实验前,必须选用同一种树叶。(2)先将甲、乙两组落叶分别进行灭菌处理,再将甲组放在无菌条件下培养,乙组接种该细菌后放在无菌条件下培养,所以实验变量是细菌的有无。(3)经过一段时间后,乙组树叶会被细菌腐烂分解,说明该细菌对落叶有分解作用。(4)如果将灭菌处理后的甲、乙两组都放在自然条件下培养,不能得到预期效果,因为空气中会有很多杂菌,造成变量不唯一,影响实验效果。答案 (1)同一种 (2)细菌 (3)乙 (4)不能 自然界还有其他细菌、真菌,变量不唯一【实验探究】

探究镉的危害

【例】(2016·永州)近年某地再现镉含量超标大米的报道。为探究镉的危害,某班的学生进行了如下实验:

(一)该同学提出的问题:重金属元素镉对人类有多大的危害呢?(二)实验过程:

(1)取32只体重为30 g,生理状态、健康状况基本相同的小鼠随机平均分成4组,雌雄各半,并编号A、B、C、D

(2)用生理盐水配制不同浓度的镉溶液,然后分别用配制的溶液对小鼠进行灌胃实验,其结果如表(3)实验结论:

根据表中数据分析,随镉含量的增加,小鼠的死亡率__________,说明镉含量越高,对人体的危害_____。?(三)请根据上述实验设计回答下列问题:

(1)该同学设置A组的目的是__________________。?

该实验的实验变量是_______________________。?

(2)为了控制单一变量,32只小鼠灌胃前后的生活条件须__________(填“相同”或“不同”)。?

(3)该实验设计分4组进行,每组样品都选用8只小鼠,主要是为了减少误差,避免出现_______________。?(4)“浪费粮食是可耻的”,于是该同学用“镉大米”喂鸡,但镉通过食物链最终不断在人体内_________,仍然会对人体造成危害。?解析 (二)(3)实验结论:“根据表中数据分析,随镉含量的增加”,小鼠的死亡率升高,说明镉含量越高,对人体的危害越大。(三)(1)实验中“取32只体重为30 g,生理状态、健康

状况基本相同的小鼠随机平均分成4组,雌雄各半”,

“用生理盐水配制不同浓度的镉溶液,然后分别用配

制的溶液对小鼠进行灌胃实验”,4组唯一不同的量是

只含不同浓度镉的生理盐水,其他条件相同,所以该实

验的变量是含不同浓度镉的生理盐水。(2)为了控制

单一变量,32只小鼠灌胃前后的生活条件必须相同。(3)该实验设计分4组进行,每组样品都选用8只小鼠,主要是为了减少误差,避免出现偶然性。(4)有些有毒物质,如镉,具有化学性质稳定且不易分解、在生物体内积累而不易排出等特点,所以有毒物质沿食物链流动逐级积累,该同学用镉大米喂鸡,但镉通过食物链(水稻→鸡→人)最终不断在人体内富集,仍然会对人体造成危害。答案 (二)(3)升高 越大 (三)(1)形成对照实验 含不同浓度镉的生理盐水 (2)相同 (3)偶然性

(4)富集【易错警示】

探究胃的消化过程以及消化液的特点

【例】(2017·绍兴)食物在胃里是如何消化的?

(1)历史上,针对动物的胃是只能研磨食物进行物理消化,还是能同时进行化学消化的问题有过争议。斯帕兰扎尼等科学家进行了实验:将一块肉装在由金属丝制成的小笼里,然后让鹰吞食这个小笼,过一段时间,将小笼从鹰体内取出。如果胃在进行物理性消化的同时,也能进行化学性消化,科学家应该观察到的现象是________________。?(2)为了研究胃内能进行化学性消化的液体是一直存在的,还是在进食后的消化过程中才产生的,有人设计了以下两个实验:

实验甲:取一群人一晚饥饿,早餐前进行胃内成分分析,早餐后的胃内容物,再进行成分分析。实验乙:取一个人一晚饥饿,早餐前进行胃内成分分析,早餐后的胃内容物,再进行成分分析。你认为哪种实验设计更合理,并说明理由:________________________________。?(3)有同学猜想,可能胃内液体不能对不同营养素都进行一样的消化,准备以面包、脂肪块和蛋白块进行实验,请简述你的实验方案:?___________________

_______________________________________。?(4)同学们查阅文献资料发现,人体的胃液中存在胃蛋白酶。为了研究pH对胃蛋白酶催化作用的影响,他们在适宜的温度下,以蛋白块为材料进行了实验,结果如图所示,从中可以得到的结论是?__________________

_______________________________________。?解析 (1)若发生化学消化,则铁笼中的肉块能被消化,则现象为肉块消失或明显变小。

(2)实验甲更合理,选取实验对象充足,样本数大,偶然性小。

(3)设计实验方案:取同样大小(同样质量)的面包、脂肪块和蛋白块,切成同样大小的小块,浸泡在相同胃液里,观察消失情况(或观察消失的时间长短)。(4)观察图可看出胃蛋白酶的催化作用与pH有关。当pH约等于2时,胃蛋白酶的催化作用最强。答案 (1)肉块消失或明显变小

(2)实验甲,样本数大,偶然性小。(合理答案均可)

(3)取同样大小(同样质量)的面包、脂肪块和蛋白块,切成同样大小的小块,浸泡在相同胃液里,观察消失情况(或观察消失的时间长短)(4)胃蛋白酶的催化作用与pH有关。当pH约等于2时,胃蛋白酶的催化作用最强

易错点:酶是一种特殊的蛋白质,是一种生物催化剂,它具有专一性、高效性,其催化效率受温度和酸碱度的影响。酶在胃的消化过程中的作用及胃液的pH值都有关系。

科学分块探究专题分块讲解 科学探究

【知识回顾】

1.科学探究的重要性:

(1)科学的核心是_____。

(2)科学探究是学习科学的一种重要方法。

(3)科学探究也是现代科学教材中一个重要的组成部

分。探究2.科学探究的基本过程:

(1)科学探究的一般基本过程为:提出问题→_________

_______→制定计划或实验方案→进行实验或调查获取

___________→检验与评价(得出结论)→合作与交流。

(2)科学探究的过程是一个严肃、认真且相当复杂的

过程,具体问题应具体解决。建立猜测和假设事实与证据3.科学探究的重点:在进行科学探究时经常需要控制

变量,即在研究事物与某个因素的关系时,必须保持

其他与该事物可能相关的因素_____。相同分块一 物理分块知识探究题

【基础落实】

1.(2015·衢州)乒乓球的直径加大后,国际乒联又改

变了制作乒乓球的材料,目的是提高乒乓球比赛的观

赏性。小柯认为乒乓球材料的改变,是为了减弱乒乓

球的弹性。他用材料不同、其他条件相同的乒乓球设

计了以下实验验证方案,其中最合理的是 ( )DA.用不同的力将乒乓球掷向地面,比较落地后反弹的高度

B.把乒乓球沿不同方向抛向地面,比较落地后反弹的高度

C.把乒乓球从不同高度静止释放,比较落地后反弹的高度

D.把乒乓球从同一高度静止释放,比较落地后反弹的高度解析 A.把材料不同的乒乓球用不同的力掷向地面,不能控制球的初速度相同,无法根据反弹后落地高度比较弹性大小,故A错误;B.把材料不同的乒乓球沿不同方向抛向地面,没有控制球的抛出速度相等,不能根据落地后反弹的高度判断弹性大小,故B错误;C.把材料不同的乒乓球在不同高度由静止释放,没有控制高度相等,故C错误;D.把材料不同的乒乓球在同一高度由静止释放,控制了球的初始高度相同,比较落地后反弹的高度,可以判断球的弹性大小,故D正确。2.(2015·威海)如图1表示体重大致相同的滑雪者和

步行者在雪地里行走的情景,为了探究他们对雪地压

力的作用效果,现利用海绵、小桌、砝码进行模拟研

究,应选择图2中的哪几种情形 ( )BA.甲与乙 B.乙与丙 C.甲与丙 D.以上都不对解析 由题知,体重大致相同的滑雪者和步行者,对雪

地的压力大致相同,滑雪板比人的鞋子的受力面积大

得多,故步行者在雪地里行走时,人对雪地的压强大,

所以下陷的程度深,这说明压力的作用效果与受力面

积有关,研究压力的作用效果与受力面积是否有关,应

控制压力相同而受力面积不同,由图示可知,甲与乙受

力面积相同,压力不同,不符合题意;甲与丙,受力面积不同,压力也不同,没有控制变量,故不符合题意;乙与丙,压力相同而受力面积不同,可以研究压力的作用效果与受力面积是否有关。

3.(2017·襄阳)小亮做“测量襄阳某品牌酒密度”的实验。

(1)进行了如图所示的四项操作:

A.用天平测出空烧杯的质量;

B.将酒倒入烧杯中,用天平测出烧杯和酒的总质量;

C.将烧杯中酒的一部分倒入量筒,测出这部分酒的体积;D.用天平测出烧杯和剩余酒的质量。

以上操作步骤中有一步是多余的,多余的一步是__(填

序号)。

A(2)由图可知待测酒的体积是___cm3,密度是

_________kg/m3。400.92×103解析 (1)实验中只要能测出倒出酒的质量和体积,再

根据密度公式 就可以求出酒的密度,所以测量

空烧杯的质量是多余的,即步骤A是多余的。(2)由B图

可知,烧杯和酒的总质量为m1=50 g+20 g+10 g+1.8 g

=81.8 g,由D图可知,烧杯和剩余酒的总质量为m2=

20 g +20 g+5 g=45 g,倒出酒的质量为m=m1-m2=

81.8 g-45 g =36.8 g,由C图可知,倒出酒的体积为

V=40 cm3, =0.92 g/cm3=0.92×103 kg/m3。【要点精讲】

要点1 选择题型探究题

【重要提示】

解此类题的关键是控制单一变量,设置对照实验的。一个探究实验中只能有一个实验变量,其他因素均处于相同理想状态,这样便于排除因其他因素的存在而影响、干扰实验结果的可能。【例1】(2017·怀化)如图中是探究电磁铁磁性强弱与电流大小关系的是 ( )解析 图A中是奥斯特实验的装置,说明了电流周围存在磁场,故A不符合题意;图B中没有电源,但有灵敏电流计,是探究电磁感应现象的装置,故B不符合题意;图C中有电源,是研究磁场对电流作用的装置,故C不符合题意;图D中电磁铁和滑动变阻器串联,通过调节滑片改变电路中的电流,即研究电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系,故D符合题意;故应选D。答案 D【变式训练1】

(2016·绍兴)控制变量是一种常用的科学方法,下列实验中变量控制不合理的是 ( )解析 A.探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系时,

将两个匝数不同的线圈串联,保证了通过的电流相同,

此选项正确。B.研究压力作用效果与压力大小关系时,

要控制受力面积;研究压力作用效果与受力面积关系

时,要控制压力,题目中两个量都不同,此选项错误。

C.摩擦力大小与压力和接触面粗糙程度都有关系。研

究摩擦力与压力大小关系时,要保持接触面粗糙程度相同,此选项正确。D.只有有生命的种子才有呼吸作用,将浸水的种子和煮熟的种子进行对比,可以得到种子存在呼吸作用的条件,此选项正确。

答案 B要点2 综合实验探究题

【重要提示】

本类题考查学生科学探究的能力,解答此类题时要明确实验目的,确定实验变量,控制单一变量,设置对照实验。运用控制变量法探究某个因素的影响时,要只改变该因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响。【例2】(2017·衡阳)在“探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关”的实验中:(1)如图所示实验中为了测量滑动摩擦力大小,应用弹簧测力计沿水平方向________拉动木块,测得的实验数据如下:?分析 ____________(选题序号)两次实验数据,可以得出滑动摩擦力大小与接触面压力的关系,它们的关系为:______________________________________。?(2)一个实验小组对测量摩擦力大小的方案进行了改进:将轻质弹簧测力计一端固定,另一端勾住木块,木块下面是一块长木板。如图乙所示,实验时拉着长木板沿水平方向向右运动,读出弹簧测力计示数即可测出木块所受摩擦力大小。这种改进的好处是?______

_____________________________(写一种即可)。?解析 (1)测量滑动摩擦力的依据是二力平衡,所以要让木块处于平衡状态匀速直线运动,所以要匀速拉动木块;探究滑动摩擦力与接触面压力的关系就要保证接触面粗糙程度不相同,而接触面的压力不相同,所以选择1和2两次实验数据。(2)使用图乙这种方法无论怎样拉动木板,木块均能保持静止,并且木块和木板之间的摩擦属于滑动摩擦,这样就更方便控制木块处于平衡状态,弹簧测力计是静止的,读数更加方便。答案 (1)匀速 1和2 接触面粗糙程度相同时,压力越大滑动摩擦力越大

(2)弹簧测力计静止更方便读出弹簧测力计示数(或木块静止比匀速直线运动更容易控制和操作)【变式训练2】

(2017·广元)如图甲所示是小张“探究物体的动能与哪些因素有关”的实验装置。(1)小张让大小不同的实心钢球从同一斜面上相同的高度处由静止滚下,在水平面上运动并推动木块移动,是为了探究动能大小与______的关系。?(2)同班同学小红发现,木块被钢球撞击后移动的距离没有其他同学的明显,认为是木块太重导致滑动摩擦力过大的原因造成。为了验证猜测,小红设计了如图乙所示“探究滑动摩擦力与压力大小关系”的实验,当接触面粗糙程度不变,用弹簧测力计拉动木块匀速直线运动时,通过多次实验得到了表格中的相关数据,请你根据表中数据帮她分析并得出,滑动摩擦力f与压力F之间的数量关系式为____________________。?解析 (1)影响动能大小的两个因素是质量和速度,小明选用大小不同钢球,故质量不同,从同一斜面的同一高度由静止滚下,那么它们的速度相同,故该实验是为了探究动能大小与质量的关系。(2)根据表格中数据F=2 N时,f1=0.6 N,当F=3 N时,f1=0.9 N,则由此知f1=0.3F;滑动摩擦力的大小等于拉力的大小,即弹簧测力计的示数大小,故滑动摩擦力的大小与压力之间的表达式为:f=0.3F。答案 (1)质量 (2)f=0.3F【例3】(2016·大连)小明在探究“物距和物高一定时,物体经小孔所成像的高度和像距的关系”时,所用的实验器材有:用发光二极管做成的物体、有小孔的方纸板、用半透明塑料膜做成的屏、量程为0~30 cm的直尺。实验装置的示意图如图所示。(1)该实验应该在较________(选填“亮”或“暗”)的环境下进行。?

(2)记录的实验数据如表,请在方格纸上画出像高与物距的关系图像。(3)根据图像,得出的探究结论是:______________

__________________________________________。?(4)另一名同学在做实验时,更换了部分实验器材,其实验装置的示意图如图所示。外筒(足够长)用不透明的材料制成,左端开有小孔;内筒(内径约14 cm)的筒壁用不透明的材料制成,左端用半透明塑料膜做屏,并可以在外筒中自由地拉出或推入,其他器材不变。和小明使用的装置相比较,请说出该同学用这样的装置做实验的好处和不足(各写一条即可)。好处______;?

不足__________________。?解析 (1)本实验探究“物距和物高一定时,物体经小孔所成的像的高度和像距的关系”时,发光二极管是成像物体,在明亮的环境中,发光二极管和明亮环境的对比度降低,成像不太清晰,故该实验应该在较暗的环境下效果更好。(2)根据表格中的数据描点,并用平滑的线连接起来,见下图:

(3)由表格上的数据可知,像的高度随像到小孔距离的增大而增大,且像的高度与像到小孔距离的比值是一个定值,所以得出的探究结论是:在物距和物高一定时,物体经小孔所成像的高度和像距成正比。(4)另一名同学所用的实验装置,左端用半透明塑料膜做屏可以在外筒中自由地拉出或推入,可以很方便地改变像距;外筒(足够长)用不透明的材料制成,不受外界实验环境亮暗的影响,便于观察所成的像;但是由于左端用半透明塑料膜做成的屏在外筒里面,不方便测量像高。答案 (1)暗 (2)见上图 (3)在物距和物高一定时,物体经小孔所成像的高度和像距成正比 (4)方便改变像距 像高不方便测量【变式训练3】

(2017·岳阳)小明利用如图实验装置探究“电流跟电压的关系”,电源电压恒为3 V,电阻R阻值为5 Ω,滑动变阻器标有“20 Ω 1 A”字样。(1)请用笔画线代替导线将图中实物电路连接完整。

(2)刚连完最后一根导线,发现两电表指针立即发生偏转,其原因可能是________(只填序号)。?

A.开关未断开

B.滑动变阻器短路

C.电阻R断路(3)解决问题后,闭合开关,调节滑动变阻器,小明得到五组数据(如表):

①获得第3组实验数据后,要想得到第4组数据,应将滑片P向________(选填“A”或“B”)端移动;?

②分析论证时,同组小丽通过计算,认为表中有一组可能是错误的,请指出她认为错误的数据组次及原因?

________________________________________。?③排除错误数据后,分析可得:电阻一定时,导体中的电流跟导体两端电压成________比。?解析 (1)连接电路的连线如图所示

(2)答案A符合题意,正确。

(3)①电压表的示数由1.5 V调节为2 V,滑片P应向A端

调节,电阻减小,电流增大,定值电阻两端电压也增大;

②第1次数据错误。原因是,当电阻中的电流I=0.1 A

时,电流中的等效电阻R总= =30 Ω,而电路中

实际最大电阻R=R1+R2=5 Ω+20 Ω=25 Ω,所以错误;

③电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。答案 (1)见解析图 (2)A (3)①A ②第1次,电流不可能为0.1 A ③正【综合运用】

控制变量与探究性实验;液体压强的影响因素、

电流的磁效应、影响摩擦力的因素【重要提示】

考查了液体压强的影响因素、电流的磁效应、影响摩擦力的因素等知识,是一道综合题。【例】(2017·衢州)小柯利用实验角的器材开展了下列实验。根据要求回答问题:

(1)如图甲,将液体压强计的金属盒放入水里,并不断改变金属盒在水中的深度,观察U 形玻璃管两边液面的高度差,这样做是想研究_______________。?(2)如图乙,在直导线下方放置一枚小磁针,当导线中有电流通过时,磁针发生偏转,表明通电导线周围存在磁场;如果导线下方不放小磁针,当导线中有电流通过时,则该通电导线周围______________(选填“存在”或“不存在”)磁场。?(3)如图丙,在测量滑动摩擦力的实验中,水平桌面上的物块,受到2 N水平向右的拉力F,做匀速直线运动。当拉力F大小变为4 N时,物块受到的摩擦力为______

N。?解析 (1)将液体压强计的金属盒放入水里,并不断改变金属盒在水中的深度,是控制液体的密度相同,改变深度,是探究液体的压强与深度的关系。

(2)通电导线周围存在磁场,与放还是不放小磁针无关。(3)物块做匀速直线运动,处于平衡状态,拉力和摩擦力是一对平衡力,大小相等即F=f=2 N,当拉力F大小变为4 N时,物体的压力不变,接触面的粗糙程度不变,摩擦力不变,仍为2 N。

答案 (1)液体内部压强与深度的关系 (2)存在 (3)2【变式训练】

(2016·湖州)小明在学习物体浮沉条件时,由于调制食盐水密度的操作不够精准,导致实验中鸡蛋很难悬浮在食盐水中。于是他对实验进行了改进:分别用量筒和烧杯等器材配制了三杯不同质量分数的酒精溶液,其中图甲B烧杯中的酒精与水的体积比为9∶6。用注射器吸取密度为0.9 g/cm3的食用油,分别在三杯酒精溶液中部注射一团油滴,一段时间后,如图甲所示。再过一段时间后,小明观察到油滴所处的状态如图乙所示。为此,他做了如下探究:

【提出问题】_________________________。?

【建立假设】假设一:可能是油滴的密度变小了。

假设二:可能是酒精溶液的密度变大了。【实验方案】针对“假设一”的实验:用注射器吸取图乙任一烧杯中的油滴,将油滴注入到某一溶液中,观察其浮沉状况。

针对“假设二”的实验:先测定酒精溶液密度为ρ1,敞口放置一段时间后再次测定它的密度为ρ2,比较ρ1和ρ2的大小。【得出结论】油滴密度不变,酒精溶液密度变大。

请回答:

(1)根据小明所作的假设,推测小明所提的问题是:

?________________________________________??

(2)针对“假设一”的实验中,某一溶液是_________。

(3)小明经过思考,对“酒精溶液密度变大”这一结论作出合理的解释,即_________________________。??解析 (1)由图中现象可提出的猜想:①油滴沉浮变化

的原因是什么?②为什么下沉的油滴会悬浮?③为什么

悬浮的油滴会漂浮?(2)为了确定油滴的密度是否变化,

可以将图乙任一烧杯中的油滴,注入到和原来油滴密

度相同的液体中,即密度为0.9 g/cm3的液体中。如果

油滴仍悬浮,则说明油滴的密度不变;若油滴上浮,说

明油滴的密度变小;若油滴下沉,则说明油滴的密度变大。(3)酒精溶液是由水和酒精组成,由于酒精蒸发比水快,过一段时间后,酒精的比例变少,使得酒精溶液的密度变大。

答案 (1)油滴沉浮变化的原因是什么 (2)密度为0.9 g/cm3的液体 (3)酒精蒸发比水快【实验探究】

探究型实验综合题

【重要提示】

考查了二力平衡的条件、重心的变化、作用点与漂浮情况的探究,实验的猜想和分析实验数据得出结论以及利用结论解决问题的能力,利用控制变量法分析数据得出结论是关键。【例】(2017·宁波)为何漂浮在水面上的竹筷一般都是横躺着而不是竖直的,这一现象引起了小科的思考。

【思考】漂浮在水面上的竹筷只受到重力和浮力的作用,因为它们是一对________力。所以竹筷应该能够竖直地静止在水面上,但事实并不如此。?【实验】小科以内含金属块的中空细塑料管模拟竹筷进行实验探究。如图所示,把一个质盘适当的金属块,固定在一根底端封闭的中空细塑料管内的不同位置后,分别轻轻地竖直放到水和浓盐水中,观察它是否能始终保持竖直。观察到的实验现象如表:【分析】(1)把金属块和塑料管视为一个物体,金属块位置的改变,会改变物体的____________位置。相同条件下这一位置越低,细管在液体中能竖直漂浮的可能性越大。?

(2)分析金属块固定在c点时,细管放入水和浓盐水中时的实验现象可知相同条件下,浮力作用点的位置相对细管底端越________(选填“高”或“低”),细管在液体中能竖直漂浮的可能性越大。?其实,上述实验现象还需要用杠杆、能的转化等知识来解释,有待于继续研究……解析 漂浮在水面上的竹筷只受到重力和浮力的作用,这两个力大小相等、方向相反、同一直线、作用在同一物体上,是一对平衡力;

(1)把金属块和塑料管视为一个物体,金属块在塑料管中的位置不相同,则塑料管这个整体的重心就会发生变化,金属块的位置越低,重心就越低。(2)金属块固定在c点时,细管放入水中能漂浮,在浓盐水中不能漂浮;细管在水中和浓盐水中所受的浮力是相同的,根据阿基米德原理F浮=G排=m排g=ρ液gV排可知,浓盐水的密度大于水的密度,则细管在盐水中排开的盐水的体积要小于排开的水的体积,即在水中细管所受的浮力的作用点要高一些;即作用点越高,越容易漂浮。答案 平衡 (1)重心 (2)高【易错警示】

运动和静止的相对性,“机翼”获得的升力与仰角的关系

【重要提示】

考查了运动和静止的相对性、控制变量法的使用,要求认真审题,物体间的运动是相对的,要研究“机翼”获得的升力与仰角的关系,就要保持其他条件不变,只改变“机翼”的仰角大小,根据现象得出相应的结论。【例】(2016·陕西)在某兴趣小组的同学观察到:

①飞机在起飞和航行时机翼的仰角不同;②飞机越大其

机翼越大。他们想探究“机翼获得升力的大小与机翼

仰角、机翼面积有什么关系?”(注:机翼仰角为机翼

下表面与水平面的夹角,机翼面积指机翼在水平面上

投影的面积)他们利用塑料泡沫等材料自制了三个质

量相同、形状相同、面积不同的机翼模型,把圆柱形空心笔杆穿过“机翼”并固定在“机翼”上,将一根金属杆从笔杆中穿过并上下固定,确保“机翼”能沿金属杆在竖直方向移动。将“机翼”挂在测力计的下方,实验装置如图所示。

(1)用鼓风机对着“机翼”吹风模拟飞机在空中飞行。当鼓风机向右吹风时,以气流为对照物,飞机向_____飞升。?

(2)为了研究“机翼”获得的升力与仰角的关系,他们对同一个“机翼”吹风,并保持风速不变,只改变“机翼”__________的大小,观察并记录测力计的示数;在其他条件相同时,更换面积不同的“机翼”重复上述实验。实验记录如表。?(每次吹风前测力计示数均为3.5 N)

①在上述实验中,吹风前后测力计示数的________即为“机翼”获得升力的大小。?

②通过分析数据可以得出结论:当质量、形状、机翼面积和风速相同时,仰角增大,获得的升力______(选填“一定”或“不一定”)增大;当质量、形状、仰角和风速相同时,机翼面积越大,获得的升力______。?(3)实验时,“机翼”沿金属杆上升,金属杆对笔杆有向____________的摩擦力,因此测得的升力应_____ “机翼”实际获得的升力。?解析 (1)当鼓风机向右吹风时,空气向右运动,以气流为参照物,飞机向左飞升。

(2)为了研究“机翼”获得的升力与仰角的关系,他们对同一个“机翼”吹风,并保持风速不变,只改变“机翼”仰角的大小,观察并记录测力计的示数,在其他条件相同时,更换面积不同的“机翼”重复上述实验;①在上述实验中,“机翼”获得升力的大小等于吹风前后测力计示数的变化量(或差值、减小量);

②由表中数据可知,当质量、形状、机翼面积和风速相同时,仰角增大,获得的升力有时大、有时小,所以获得的升力不一定增大;当质量、形状、仰角和风速相同时,机翼面积越大,获得的升力越大;(3)实验时,“机翼”受到向上的升力,沿金属杆上升,由于金属杆对笔杆有向下的摩擦力,用弹簧测力计测得的升力小于“机翼”实际获得的升力。

【易错警示】 从题中获取有用信息,因为考查的知识点不明确容易发生错误。解题时要求认真审题,利用控制变量法解答。答案 (1)左 (2)仰角 ①变化量(或差值、减小量)

②不一定 越大 (3)下 小于分块二 化学分块知识探究题

【基础落实】

1.(2017·邵阳)下列有关实验现象的描述正确的是

( )

A.红磷在空气中燃烧,产生大量白烟

B.硫在空气中燃烧,发出明亮的蓝紫色火焰

C.木炭在氧气中燃烧、发出白光,生成二氧化碳

D.铁在空气中剧烈燃烧、火星四射,生成黑色固体A解析 红磷在空气中燃烧,生成五氧化二磷,观察到白烟产生,A正确;硫在空气中燃烧,发出微弱的淡蓝色火焰,B错误;木炭在氧气中燃烧,生成二氧化碳,这是结论而非现象,C错误;铁在空气中不燃烧,在氧气中才可以燃烧,D错误。2.(2015·温州)法拉第曾以《蜡烛的故事》为题为青

少年连续开展了多次报告。下表列举了报告中涉及的

问题及对问题的回答,其中“对问题的回答”属于

“设计实验方案”的是 ( )D解析 根据题意回答内容应该是个实验设计方案,故为D。【要点精讲】

要点 综合实验探究题

【重要提示】

本类题考查学生科学探究的能力,解答此类题时要明确实验目的,确定实验变量,控制单一变量,设置对照实验。运用控制变量法探究某个因素的影响时,要只改变该因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响。【例1】(2017·丽水)许多科学发现从重视微小差异开始。科学家瑞利和拉姆塞正是重视氮气密度的微小差异,才最终发现了稀有气体氩气。材料一:1892年瑞利发现,在相同条件下,由空气中除去氧气、二氧化碳、水蒸气和灰尘后获得的氮气,其密度为1.257 2克/升;由含氮化合物反应并除去水蒸气后获得的氮气(NH4NO2==== N2↑+2H2O),其密度为

1.250 5克/升,两者密度差值虽小,却完全超出了实验误差范围。材料二:1894年4月瑞利和拉姆塞开始用如图装置进行“清除空气中氮气”的实验研究:在倒立圆底烧瓶内引入两根金属导线,通电使瓶中空气里的氧气和氮气生成氮的氧化物,用碱液来吸收生成的氮的氧化物和原有的二氧化碳气体。并从气体进口不断向瓶内补充氧气,使反应持续进行。材料三:瑞利和拉姆塞又设计了另一实验装置,将上述实验所得的气体干燥后,通过红热的铜粉来除去其中的氧气,得到少量的剩余气体,对剩余气体做光谱分析得知,这是一种未知的气体,并测得其密度约是氮气的1.5倍。1894年8月13日他们共同宣布:发现了一种未知气体,并命名为氩气。材料四:1898年拉姆塞等人利用不同的物质沸点不同,又发现了氪气、氖气、氙气。

根据上述材料,回答下列问题:

(1)与纯净氮气密度值更接近的是由?___________

获得的氮气密度值(填“空气中”或“含氮化合物反应”)。

(2)实验中不断向瓶内补充氧气的目的是?________

______________________________________。?(3)在当时实验条件下,很难利用化学反应除去氩气,获知“未知气体”中还有其他气体存在,其理由是

?________________________________________。?解析 (1)由两种方法获得的氮气的密度值相比较可知,由含氮化合物反应获得的氮气密度值更接近纯净氮气密度值。(2)要得到更准确的氮气密度值,需将氮气反应完全,故实验中不断向瓶内补充氧气的目的是使瓶内氮气反应完全。(3)在当时实验条件下,很难利用化学反应除去氩气,获知“未知气体”中还有其他气体存在,其理由是氩气化学性质很不活泼,“未知气体”中其他气体的化学性质与氩气相近。答案 (1)含氮化合物反应 (2)使瓶内氮气反应完全 (3)氩气化学性质很不活泼,“未知气体”中其他气体的化学性质与氩气相近。【变式训练1】

(2017·邵阳)如图为测定空气中氧气含量的实验装置,下列做法合理的是 ( )A.用过量的红磷进行实验

B.红磷点燃后,缓慢伸入瓶中并塞紧橡皮塞

C.红磷熄灭后,立即打开止水夹

D.用木炭代替红磷进行实验解析 用过量的红磷进行实验可以使密闭容器中的氧气充分反应,故A正确;红磷点燃后,应迅速伸入瓶中并塞紧橡皮塞,避免造成误差,故B错误;红磷熄灭后,应冷却到室温再打开止水夹,否则会造成流入集气瓶中的水偏少产生误差,故C错误;木炭和氧气反应生成二氧化碳气体,故D错误。答案 A【例2】(2017·浙江)科学课上。老师告诉学生“能发生复分解反应的两种盐通常是可溶的”。有“通常”就有“例外”,能否找到某些可溶性盐和难溶性盐发生复分解反应的证据呢?科学兴趣小组进行了探究。【查阅资料】①水溶液中的复分解反应一般朝着溶液中离子浓度(单位体积溶液中离子数目的多少)减小的方向进行。

②了解到某些难溶性盐的溶解能力和颜色。【实验取证】取一支试管,加AgNO3溶液,再加入过量NaCl溶液,有白色沉淀生成。再往该试管中加入少量KI溶液,白色沉淀转化为黄色沉淀。【分析讨论】(1)为什么要加入过量的NaCl溶液?请说明理由_______________________________。?

(2)写出加入少量KI溶液后发生反应的化学方程式

_______________________________________。?

(3)该反应能发生的原因是AgI在水中的溶解能力__________AgCl(选填“大于”“等于”或“小于”)。?【得出结论】某些可溶性盐和难溶性盐之间能发生复分解反应。解析 【查阅资料】①水溶液中的复分解反应一般朝

着溶液中离子浓度减少的方向进行。②了解某些难溶

性盐的溶解能力和颜色。【实验取证】取一支试管,

加入少量AgNO3溶液,再加入过量NaCl溶液,有白色沉

淀生成。再往该试管中加入少量KI溶液,白色沉淀转

化为黄色沉淀。【分析讨论】(1)为什么要加入过量

的NaCl溶液?理由是若AgNO3过量,AgI沉淀可能是过量AgNO3与KI反应生成的,无法说明该反应一定发生。

(2)加入少量KI溶液后发生反应的化学方程式是AgCl+KI====AgI↓+KCl。(3)该反应能发生的原因是AgI在水中的溶解能力小于AgCl。

答案 (1)若AgNO3过量,AgI沉淀可能是过量AgNO3与KI反应生成的,无法说明该反应一定发生

(2)AgCl+KI====AgI↓+KCl (3)小于【变式训练2】

(2015·湖州)小明同学学习了氢氧化钙和氢氧化钠的化学性质后知道:氢氧化钙和氢氧化钠都能与二氧化碳发生反应,二氧化碳通入石灰水中能产生明显的现象。于是小明同学提出了一个问题:_____________??小明同学联想到在做“固体碘溶解在酒精中”的实验时,酒精作为溶剂,能溶解固体碘。酒精能否溶解氢氧化钠和碳酸钠呢?小明查阅资料并通过实验获知:氢氧化钠不与酒精发生化学反应,但能溶解在酒精中形成无色、透明的溶液。氢氧化钠的酒精溶液与氢氧化钠的水溶液化学性质相似。碳酸钠不与酒精反应也不溶于酒精。至此,小明同学对自己提出的问题有了清晰的解决方案。

(1)小明同学的解决方案是____________________。?

(2)写出解决方案中涉及的化学方程式:?_________

___________________________________________。?解析 由题干“氢氧化钙和氢氧化钠都能与二氧化碳反应,二氧化碳通入石灰水中能产生明显的现象”可以联想到:能否让二氧化碳与氢氧化钠反应产生明显的现象。(1)由于氢氧化钠不与酒精发生化学反应,但能溶解在酒精中形成无色、透明的溶液。氢氧化钠的酒精溶液与氢氧化钠的水溶液化学性质相似。碳酸钠不与酒精反应也不溶于酒精,所以将二氧化碳通入氢氧化钠的酒精溶液中,生成的碳酸钠不与酒精反应也不溶于酒精,会有晶体析出。(2)氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,化学方程式为CO2+2NaOH====Na2CO3+H2O。答案 能否让二氧化碳与氢氧化钠反应产生明显的现象

(1)将二氧化碳通入氢氧化钠的酒精溶液中

(2)CO2+2NaOH====Na2CO3+H2O【例3】(2017·衢州)整理实验器材时,小柯将还在反应的锌和稀硫酸的残留物,倒入有少量硫酸铜溶液的废液缸中,观察到锌粒表面产生气泡的速度大大加快。对此,他十分好奇:与硫酸铜溶液混合怎么会加快锌和稀硫酸的反应速度?查阅资料:①相互接触的两种活动性不同的金属,同时放入酸中,活动性较强的金属与酸反应产生氢气的速度会大大加快。 ②硫酸铜对锌和稀硫酸反应没有催化作用。

小柯根据下表进行实验,观察并记录现象。(1)第一组实验中“?”处的数据应为________。?

(2)为了定量比较产生气体的快慢,可以测量“收集相同体积的氢气所需的时间”或测量______________,?

然后进行比较。(3)请推测与废液缸中少量硫酸铜溶液混合后,锌粒与稀硫酸反应速度加快的原因_____________________

__________________________________________。?解析 (1)根据对照组设置的方法可知“?”应填20。(2)为了定量比较产生气体的快慢,可以测量“收集相同体积的氢气所需的时间”或测量相同时间收集到氢气(气体)的体积。(3)由信息可推知加快的原因是硫酸铜与锌发生置换反应产生的铜附着在锌粒表面,加快了锌与稀硫酸的反应速度。答案 (1)20

(2)相同时间收集到氢气(气体)的体积

(3)硫酸铜与锌发生置换反应产生的铜附着在锌粒表面,加快了锌与稀硫酸的反应速度【变式训练3】

(2017·聊城)某化学兴趣小组的同学,为了比较金属R与铁、铜的金属活动性强弱,进行如下探究活动:

【查阅资料】铁的活动性比铜强。

【进行猜想】对三种金属的活动性顺序做出如下猜想:

猜想一:R>Fe>Cu;猜想二:___________________;?

猜想三:Fe>Cu>R【收集证据】为了验证哪一种猜想成立,甲、乙、丙三位同学分别展开实验探究。写出铁丝在氧气中燃烧的化学方程式?_____________

___________________________________________。?【交流反思】三位同学交流讨论后认为,比较金属活动性强弱的方法有多种。

【归纳总结】他们总结得出比较金属活动性强弱的常见方法有:

(1)金属与氧气反应的难易和剧烈程度。

(2)金属与酸溶液是否反应或反应的剧烈程度。

(3)金属与________是否反应。?解析 【进行猜想】根据已知的猜想以及金属活动性顺序可知,猜想二为Fe>R>Cu。

【收集证据】根据实验结论确定甲中主要现象:R的表面出现一层红色物质;乙中主要现象:R丝表面产生气泡速率比铁丝表面产生气泡速率快;丙中主要现象:铁丝在空气中不燃烧。【归纳总结】(3)还可以根据金属与盐溶液是否反应

来比较金属活动性强弱。

答案 【进行猜想】Fe>R>Cu

【收集证据】R的表面出现一层红色物质 快 不燃烧

3Fe+2O2 Fe3O4 【归纳总结】(3)盐溶液【实验探究】

【例】(2017·金华)已知某混合气体由H2、CO和CO2三种气体组成。为验证该混合气体成分,科学研究小组的同学经过讨论,设计了如图1所示的实验方案。资料:无水硫酸铜是白色粉末,能吸收水分,并能与其反应生成蓝色的五水硫酸铜。

根据方案回答下列问题:

(1)装置C在实验中的作用是_________________。?

(2)仅根据D装置中黑色粉末变红这一现象,能否证明混合气体中一定存在CO?请判断并说明理由: ________________________________________。?(3)小丁根据装置E中出现白色硫酸铜粉末变成蓝色的实验现象,得出该混合气体中有氢气存在的结论。你认为结论是否可靠?若可靠,请说明理由;若不可靠,请对图1实验装置提出改进意见:____________________ ____________________________________________。(4)图1方案中B装置可用来吸收CO2但没有现象。为证明CO2和NaOH能发生反应,小丁又设计了图2所示的方案。则图2方案中所加试剂X应该是_____________。?解析 (1)装置B的作用是吸收除去二氧化碳,故装置

C在实验中的作用是检验CO2是否除尽。

(2)仅根据D装置中黑色粉末变红这一现象,不能证明混合气体中一定存在CO,理由是氢气也能还原氧化铜。(3)因为从C装置中通入的气体可能是湿润的气体。为避免干扰可在装置CD之间加一个干燥的装置。

(4)因为BaCl2溶液不与二氧化碳反应,故通入二氧化碳无明显现象。二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠,碳酸钠与氯化钡反应生成碳酸钡沉淀,故试剂X应该是BaCl2和NaOH。答案 (1)检验CO2是否除尽 (2)不能,因为氢气也能还原氧化铜(合理即可) (3)不可靠,应在CD之间加一个干燥的装置(合理即可) (4)BaCl2和NaOH【易错警示】

物质的组成成分,常见气体的检验

【例】(2017·长沙)某同学为了探究木炭和氧化铜在高温条件下生成的气体产物的成分,提出了如下猜想:

a.可能是二氧化碳;

b.可能是一氧化碳。并设计如图所示装置进行实验,预期的实验现象及结论如下:

Ⅰ.若澄清的石灰水变浑浊,则气体为二氧化碳;

Ⅱ.若澄清的石灰水不变浑浊,则气体为一氧化碳。请你分析并回答:

(1)该同学的猜想是否严谨?请你说明理由:_______;?

________________________________________。?

(2)设计一个实验,验证(1)中你的理由。请简述你的实验方案___________________________。?

(3)该实验装置存在的缺陷是____________。?

(4)反应结束时,停止实验的操作步骤是_________。?(5)实验后发现试管①内壁上附着不易用试管刷洗净的固体生成物,清洗试管①的方法是__________。?解析 (1)据质量守恒定律,反应前后元素的种类不变,

所以碳和氧化铜反应后的气体产物还可能是CO和CO2

的混合物。(2)先将混合气体通入澄清石灰水,观察石

灰水是否变浑浊验证二氧化碳,再通入足量NaOH溶液

将二氧化碳吸收,再通入浓硫酸进行干燥,最后通过盛

装CuO的硬质玻璃管加热,观察现象,若CuO变红则证明

有一氧化碳。(3)一氧化碳是空气污染物,应添加尾气处理装置。(4)先将导管移出水面,再熄灭酒精灯,否则易导致水倒流使试管炸裂。(5)试管①内壁上附着不易用试管刷洗净的固体生成物,是二氧化碳和氢氧化钙反应生成的碳酸钙沉淀,碳酸钙和盐酸反应生成易溶于水的氯化钙,所以试管①用足量稀盐酸清洗。

答案 (1)不严谨 气体产物可能是CO和CO2的混合物

(2)先将混合气体通入澄清石灰水,再通入足量NaOH溶液,再通入浓硫酸进行干燥,最后通过盛装CuO的硬质玻璃管加热,观察现象,若澄清石灰水变浑浊,CuO变红则气体为CO2和CO的混合物

(3)没有尾气处理装置

(4)先将导管移出水面,再熄灭酒精灯

(5)用足量稀盐酸清洗分块三 生物分块知识探究题

【基础落实】

1.(2016·阜阳)前进中学某班生物兴趣小组的同学为

了探究“光对鼠妇生活的影响”,设置了一组对照实

验。以下几组对照,符合他们实验要求的是 ( )

A.阴暗潮湿与阴暗干燥 B.阴暗潮湿与明亮潮湿

C.阴暗潮湿与明亮干燥 D.明亮潮湿与明亮干燥B解析 对照实验所要探究的条件就是实验的唯一变量,因此探究“光对鼠妇生活的影响”的唯一变量是光。除光不同外,其他条件都应该相同且适宜,如鼠妇的数量、湿度等。因此应该设置阴暗潮湿与明亮潮湿两种环境进行对照。2.(2016·宁波)下列实验或活动中,目的与步骤或方

法不相符的是 ( )A解析 在观察洋葱表皮细胞时,先对显微镜进行对光,对光时转动反光镜是为了使光线通过通光孔进入镜筒,通过目镜看到一个明亮的圆形视野,A错误;淀粉遇碘液变蓝,是淀粉的特性,所以叶片脱色,漂洗后加碘液,可检验是否有淀粉生成,B正确;观察和解剖花时,用解剖刀将子房纵切,这样可以观察子房内的胚珠,C正确;蒸腾作用是水分从活的植物体内以水蒸气的形式散失到大气中,为防止量筒内的水蒸发干扰实验效果,可在水面上加一层油防止量筒内水分蒸发,D正确。【要点精讲】

要点 综合实验探究题

【重要提示】

本类题考查学生科学探究的能力,解答此类题时要明确实验目的,确定实验变量,控制单一变量,设置对照实验。运用控制变量法探究某个因素的影响时,要只改变该因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响。《绿叶在光下制造有机物》的实验要点:光合作用需要光、光合作用制造淀粉、淀粉遇碘变蓝色,酒精溶解叶片中的叶绿素。关键是确定控制实验变量、设置对照实验。绿叶在光下制造有机物的实验步骤:暗处理→选叶遮光→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色。【例1】(2016·黄冈)某小组的同学在进行有关植物的光合作用的探究时,设计了如图三个装置,其中植物、培养液、隔板、光照、温度等条件都完全相同。装置中玻璃隔板与钟罩之间用凡士林密封,实验前,已将三个装置中的植物放在黑暗处一昼夜(即“饥饿”处理),请据图回答问题:(1)实验前把装置中的植物放在黑暗处一昼夜的目的是______________________________________。?

(2)图中三个实验装置可以形成__________组对照实验。?

(3)光照几小时后,同学们将甲、乙、丙装置内植物的叶片进行脱色处理后,滴加碘液发现不会变蓝的叶片是取自____________装置。?(4)实验后,小侯同学观察发现甲、乙、丙中培养液分别减少50 mL、48 mL、48 mL,你认为这些水分主要用于植物的____________________。?

(5)通过多次重复本实验后可得出的结论是植物的光合作用需要_____________________。?解析 (1)实验前把装置中的植物放在黑暗处一昼夜,

目的是将叶片中原有的淀粉运走耗尽。为了排除原有

淀粉的干扰,放到黑暗处一昼夜,植物不能进行光合作

用,只进行呼吸作用消耗淀粉,原来的淀粉消耗完后,

就不会干扰实验,使实验结果更加明显。(2)在研究一

种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件

不同以外,其他条件都相同的实验,叫对照实验。一组对照实验只能有一个变量,甲与乙的变量是二氧化碳,

目的是探究光合作用的原料是二氧化碳;甲与丙的变

量是光,目的是探究光合作用的条件是光。(3)由于乙

装置,使植物所处的环境没有二氧化碳,而二氧化碳是

进行光合作用的原料之一,所以乙装置内的植物由于

缺乏原料而不能正常进行光合作用,不能产生淀粉,因

此遇碘不能变蓝色。丙缺乏植物光合作用的条件——光,不能正常进行光合作用,不能产生淀粉,因此遇碘不能变蓝色。因此叶片不会变蓝的是乙、丙。(4)植物通过根从土壤中吸收水分,吸收来的水只有大约1%当做光合作用的原料被植物体利用,大约99%都通过绿色植物的蒸腾作用以水蒸气的形式散发到大气中去了。 (5)通过多次重复本实验后可得出的结论是植物的光合作用需要光和二氧化碳。答案 (1)将叶片中原有的淀粉运走耗尽 (2)2 (3)乙、丙 (4)蒸腾作用

(5)二氧化碳和光【变式训练1】

(2016·齐齐哈尔)在“绿叶在光下制造有机物”的实验中,操作如下,请结合所学知识回答下列问题:(1)把盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是?__

________________________________________。?

(2)从实验中可以看出,叶片的见光部分遇到碘液__________(填“变蓝”或“不变蓝”),说明叶片的见光部分产生了____________,进而说明______是绿色植物制作有机物不可缺少的条件。?解析 (1)在“绿叶在光下制造有机物”的实验中,把

盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜的目的是:把叶片中

的淀粉运走耗尽(以免对实验结果产生影响),这样实

验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制

造的,而不能是叶片在实验前贮存。(2)淀粉遇碘变蓝

色。为了检验光合作用是否产生淀粉,所以图(6)中滴

加的液体是碘液。酒精溶解叶片中的叶绿素为了脱去叶绿素,因此图(4)小烧杯中的液体是酒精,若生物兴趣小组同学的操作步骤完全正确,那么在图(7)中可以观察到的实验现象是遮光部分没有变蓝,而未遮光部分变蓝,这说明淀粉是光合作用的产物,该实验现象还可以证明光是光合作用的必要条件。

答案 (1)把叶片中的淀粉运走耗尽

(2)变蓝 淀粉 光【重要提示】

(1)对照实验:在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验。根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力。一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组,没有处理的就是对照组。(2)唾液中的唾液淀粉酶将馒头中的淀粉分解成麦芽糖;淀粉遇碘变蓝色是淀粉的特性,因此常用碘液来验证淀粉的存在。【例2】(2016·沈阳)针对“唾液对淀粉具有化学性消化作用吗?”这一问题,“阳光”生物学兴趣小组进行了如下实验,请将下列探究活动的有关内容填写完整。(1)取两支相同的洁净试管,分别标记为1号、2号,各加入2毫升淀粉糊。(2)在1号试管中加入2毫升清水,在2号试管中加入2毫升__________________,目的是控制单一变量,设置____________实验。?

(3)将两支试管充分振荡,使试管内的物质混合均匀,这相当于口腔中________(填字母,A.舌或B.牙齿)的搅拌作用。?(4)把两支试管同时放入37 ℃的温水中,5分钟后取出两支试管,各滴加2滴碘液,摇匀。观察到的现象是__________号试管不变蓝,因为淀粉已经被分解。?

(5)分析结果,得出结论:口腔中的______________对淀粉有化学性消化作用。?解析 (2)探究“唾液对淀粉具有化学性消化作用

吗? ”唯一的变量是唾液,因此在1号试管中加入2毫

升清水,在2号试管中加入2毫升唾液,目的是控制单一

变量,设置对照实验。(3)将两支试管充分振荡,使试

管内的物质混合均匀,这相当于口腔中舌的搅拌作用。

(4)把两支试管同时放入37 ℃的温水中,5分钟后取出

两支试管,各滴加2滴碘液,摇匀,观察到的现象是2号试管不变蓝,因为淀粉已经被分解。(5)分析结果,得出结论:口腔中的唾液(或唾液淀粉酶)对淀粉有化学性消化作用。

答案 (2)唾液 对照 (3)A (4)2

(5)唾液(或唾液淀粉酶)【变式训练2】

(2016·贺州)某生物兴趣小组在探究“馒头在口腔中的变化”时,设计的实验方案如表: 根据表格内容完成下列问题:

(1)若选用①和②号试管进行实验,其实验变量是__________,主要探究_______________________

________________________,观察到②号试管的实验现象是__?_____________________________。?(2)若探究牙齿的咀嚼对馒头的消化作用,应选用①和③号试管进行实验,那么X处放入的是___________

_________________________________________。?解析 (1)①、②号试管是以唾液为变量形成的一组

对照实验,目的是探究唾液对淀粉的消化作用,①号不

变蓝,原因是唾液中含有唾液淀粉酶,它能促进淀粉的

分解,把淀粉分解成麦芽糖,麦芽糖遇碘不变蓝,②号

变蓝,原因是清水不消化淀粉。(2)为了确保实验结果

只是由实验变量的不同引起的,就应当使实验环境中

除实验变量不同外,其他条件都相同。要探究牙齿的咀嚼对馒头的消化作用,就要以牙齿的咀嚼为变量设置对照实验,以①、③号试管形成对照实验,X处放入的是适量的馒头块。

答案 (1)唾液 唾液对淀粉的消化作用 变蓝

(2)适量的馒头块【综合运用】

生态系统,食物链

【重要提示】

生物群落与无机环境形成的统一整体称为生态系统。生态系统中,生产者与消费者之间通过吃与被吃关系形成食物链。正确理解生态系统及食物链的组成是解答此类题的关键。【例】(2016·盐城)生物兴趣小组的同学们为了探究某种细菌的分解作用,先将甲、乙两组落叶分别进行灭菌处理,再将甲组放在无菌条件下培养,乙组接种该细菌后放在无菌条件下培养,请你帮助他们一起分析此探究实验:(1)实验前,必须先将__________(填“同一种”或“不同种”)树的落叶分成等量的甲、乙两组,实验过程中滴加蒸馏水,使树叶保持湿润。?

(2)该实验的实验变量是______________。?(3)经过一段时间后,________组的树叶会出现腐烂现象,说明该细菌对落叶有分解作用。?

(4)如果将灭菌处理后的甲、乙两组都放在自然条件下培养:__________(填“能”或“不能”)得到预期的结果,原因是__________________。?解析 (1)对照实验要求除控制变量不同外,其他条件均相同,所以实验前,必须选用同一种树叶。(2)先将甲、乙两组落叶分别进行灭菌处理,再将甲组放在无菌条件下培养,乙组接种该细菌后放在无菌条件下培养,所以实验变量是细菌的有无。(3)经过一段时间后,乙组树叶会被细菌腐烂分解,说明该细菌对落叶有分解作用。(4)如果将灭菌处理后的甲、乙两组都放在自然条件下培养,不能得到预期效果,因为空气中会有很多杂菌,造成变量不唯一,影响实验效果。答案 (1)同一种 (2)细菌 (3)乙 (4)不能 自然界还有其他细菌、真菌,变量不唯一【实验探究】

探究镉的危害

【例】(2016·永州)近年某地再现镉含量超标大米的报道。为探究镉的危害,某班的学生进行了如下实验:

(一)该同学提出的问题:重金属元素镉对人类有多大的危害呢?(二)实验过程:

(1)取32只体重为30 g,生理状态、健康状况基本相同的小鼠随机平均分成4组,雌雄各半,并编号A、B、C、D

(2)用生理盐水配制不同浓度的镉溶液,然后分别用配制的溶液对小鼠进行灌胃实验,其结果如表(3)实验结论:

根据表中数据分析,随镉含量的增加,小鼠的死亡率__________,说明镉含量越高,对人体的危害_____。?(三)请根据上述实验设计回答下列问题:

(1)该同学设置A组的目的是__________________。?

该实验的实验变量是_______________________。?

(2)为了控制单一变量,32只小鼠灌胃前后的生活条件须__________(填“相同”或“不同”)。?

(3)该实验设计分4组进行,每组样品都选用8只小鼠,主要是为了减少误差,避免出现_______________。?(4)“浪费粮食是可耻的”,于是该同学用“镉大米”喂鸡,但镉通过食物链最终不断在人体内_________,仍然会对人体造成危害。?解析 (二)(3)实验结论:“根据表中数据分析,随镉含量的增加”,小鼠的死亡率升高,说明镉含量越高,对人体的危害越大。(三)(1)实验中“取32只体重为30 g,生理状态、健康

状况基本相同的小鼠随机平均分成4组,雌雄各半”,

“用生理盐水配制不同浓度的镉溶液,然后分别用配

制的溶液对小鼠进行灌胃实验”,4组唯一不同的量是

只含不同浓度镉的生理盐水,其他条件相同,所以该实

验的变量是含不同浓度镉的生理盐水。(2)为了控制

单一变量,32只小鼠灌胃前后的生活条件必须相同。(3)该实验设计分4组进行,每组样品都选用8只小鼠,主要是为了减少误差,避免出现偶然性。(4)有些有毒物质,如镉,具有化学性质稳定且不易分解、在生物体内积累而不易排出等特点,所以有毒物质沿食物链流动逐级积累,该同学用镉大米喂鸡,但镉通过食物链(水稻→鸡→人)最终不断在人体内富集,仍然会对人体造成危害。答案 (二)(3)升高 越大 (三)(1)形成对照实验 含不同浓度镉的生理盐水 (2)相同 (3)偶然性

(4)富集【易错警示】

探究胃的消化过程以及消化液的特点

【例】(2017·绍兴)食物在胃里是如何消化的?

(1)历史上,针对动物的胃是只能研磨食物进行物理消化,还是能同时进行化学消化的问题有过争议。斯帕兰扎尼等科学家进行了实验:将一块肉装在由金属丝制成的小笼里,然后让鹰吞食这个小笼,过一段时间,将小笼从鹰体内取出。如果胃在进行物理性消化的同时,也能进行化学性消化,科学家应该观察到的现象是________________。?(2)为了研究胃内能进行化学性消化的液体是一直存在的,还是在进食后的消化过程中才产生的,有人设计了以下两个实验:

实验甲:取一群人一晚饥饿,早餐前进行胃内成分分析,早餐后的胃内容物,再进行成分分析。实验乙:取一个人一晚饥饿,早餐前进行胃内成分分析,早餐后的胃内容物,再进行成分分析。你认为哪种实验设计更合理,并说明理由:________________________________。?(3)有同学猜想,可能胃内液体不能对不同营养素都进行一样的消化,准备以面包、脂肪块和蛋白块进行实验,请简述你的实验方案:?___________________

_______________________________________。?(4)同学们查阅文献资料发现,人体的胃液中存在胃蛋白酶。为了研究pH对胃蛋白酶催化作用的影响,他们在适宜的温度下,以蛋白块为材料进行了实验,结果如图所示,从中可以得到的结论是?__________________

_______________________________________。?解析 (1)若发生化学消化,则铁笼中的肉块能被消化,则现象为肉块消失或明显变小。

(2)实验甲更合理,选取实验对象充足,样本数大,偶然性小。

(3)设计实验方案:取同样大小(同样质量)的面包、脂肪块和蛋白块,切成同样大小的小块,浸泡在相同胃液里,观察消失情况(或观察消失的时间长短)。(4)观察图可看出胃蛋白酶的催化作用与pH有关。当pH约等于2时,胃蛋白酶的催化作用最强。答案 (1)肉块消失或明显变小

(2)实验甲,样本数大,偶然性小。(合理答案均可)

(3)取同样大小(同样质量)的面包、脂肪块和蛋白块,切成同样大小的小块,浸泡在相同胃液里,观察消失情况(或观察消失的时间长短)(4)胃蛋白酶的催化作用与pH有关。当pH约等于2时,胃蛋白酶的催化作用最强

易错点:酶是一种特殊的蛋白质,是一种生物催化剂,它具有专一性、高效性,其催化效率受温度和酸碱度的影响。酶在胃的消化过程中的作用及胃液的pH值都有关系。

同课章节目录