力与运动复习学案

图片预览

文档简介

运动与力复习学案

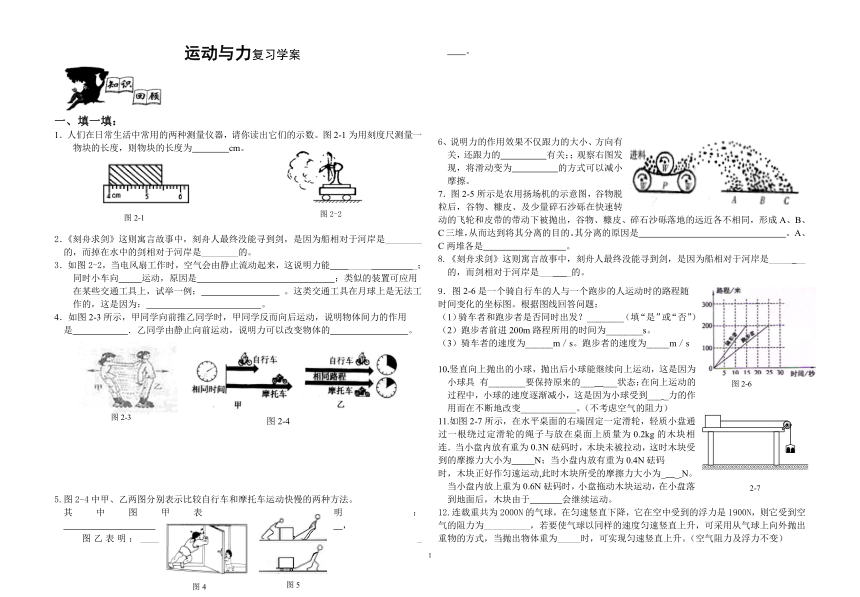

一、填一填:

1.人们在日常生活中常用的两种测量仪器,请你读出它们的示数。图2-1为用刻度尺测量一物块的长度,则物块的长度为 cm。

2.《刻舟求剑》这则寓言故事中,刻舟人最终没能寻到剑,是因为船相对于河岸是________的,而掉在水中的剑相对于河岸是________的。

3.如图2-2,当电风扇工作时,空气会由静止流动起来,这说明力能 _____ _;同时小车向 运动,原因是 ;类似的装置可应用在某些交通工具上,试举一例: 。这类交通工具在月球上是无法工作的,这是因为: 。

4.如图2-3所示,甲同学向前推乙同学时,甲同学反而向后运动,说明物体间力的作用是 .乙同学由静止向前运动,说明力可以改变物体的 。

5.图2-4中甲、乙两图分别表示比较自行车和摩托车运动快慢的两种方法。

其中图甲表明: ,

图乙表明:____ _ 。

6、说明力的作用效果不仅跟力的大小、方向有关,还跟力的 有关;;观察右图发现,将滑动变为 的方式可以减小摩擦。

7.图2-5所示是农用扬场机的示意图,谷物脱粒后,谷物、糠皮、及少量碎石沙砾在快速转动的飞轮和皮带的带动下被抛出,谷物、糠皮、碎石沙砾落地的远近各不相同,形成A、B、C三堆,从而达到将其分离的目的。其分离的原因是 。 A、C两堆各是 。

8.《刻舟求剑》这则寓言故事中,刻舟人最终没能寻到剑,是因为船相对于河岸是_____ __的,而剑相对于河岸是___ _的。

9.图2-6是一个骑自行车的人与一个跑步的人运动时的路程随

时间变化的坐标图。根据图线回答问题:

(1)骑车者和跑步者是否同时出发?________(填“是”或“否”)

(2)跑步者前进200m路程所用的时间为________s。

(3)骑车者的速度为______m/s。跑步者的速度为_____m/s

10.竖直向上抛出的小球,抛出后小球能继续向上运动,这是因为小球具 有________要保持原来的___ ___状态;在向上运动的过程中,小球的速度逐渐减小,这是因为小球受到___ _力的作用而在不断地改变____________。(不考虑空气的阻力)

11.如图2-7所示,在水平桌面的右端固定一定滑轮,轻质小盘通 过一根绕过定滑轮的绳子与放在桌面上质量为0.2kg的木块相连.当小盘内放有重为0.3N砝码时,木块未被拉动,这时木块受到的摩擦力大小为 N;当小盘内放有重为0.4N砝码

时,木块正好作匀速运动,此时木块所受的摩擦力大小为_ _ N。当小盘内放上重为0.6N砝码时,小盘拖动木块运动,在小盘落到地面后,木块由于 会继续运动。

12.连载重共为2000N的气球,在匀速竖直下降,它在空中受到的浮力是1900N,则它受到空气的阻力为__________,若要使气球以同样的速度匀速竖直上升,可采用从气球上向外抛出重物的方式,当抛出物体重为_____时,可实现匀速竖直上升。(空气阻力及浮力不变)

13.2003年10月15至16日,我国成功地发射并回收了“神舟”五号载人飞船。返回舱返回地球时,在距地面1.2m高处,反冲发动机向地面喷火,飞船进一步减速,最后落地。请写出这一过程中包含的两条力学知识。

第一条 ;

第二条 。

14.如图2-14是福娃小运动员踢足球时的情景,请你对此提出两个与物理有关的问题,并解答.

问题1: ____________________________;

解答: _____________________ __;

问题2: _____________________ ____;

解答: ______________ __ _.

二、选一选:

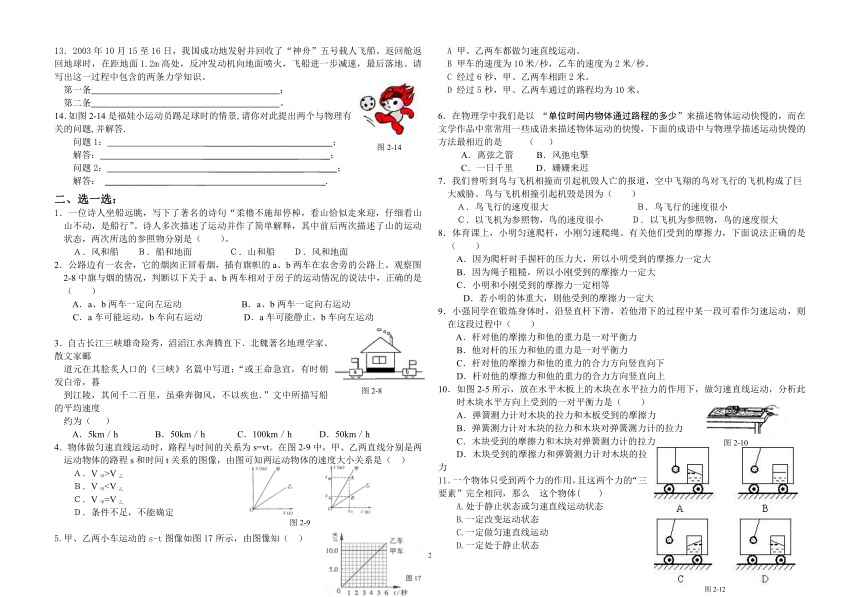

1.一位诗人坐船远眺,写下了著名的诗句“柔橹不施却停棹,看山恰似走来迎,仔细看山山不动,是船行”。诗人多次描述了运动并作了简单解释,其中前后两次描述了山的运动状态,两次所选的参照物分别是( )。

A.风和船 B.船和地面 C.山和船 D.风和地面

2.公路边有一农舍,它的烟囱正冒着烟,插有旗帜的a、b两车在农舍旁的公路上。观察图2-8中旗与烟的情况,判断以下关于a、b两车相对于房子的运动情况的说法中,正确的是( )

A.a、b两车一定向左运动 B.a、b两车一定向右运动

C.a车可能运动,b车向右运动 D.a车可能静止,b车向左运动

3.自古长江三峡雄奇险秀,滔滔江水奔腾直下.北魏著名地理学家、散文家郦

道元在其脍炙人口的《三峡》名篇中写道:“或王命急宣,有时朝发白帝,暮

到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也.”文中所描写船的平均速度

约为( )

A.5km/h B.50km/h C.100km/h D.50km/h

4.物体做匀速直线运动时,路程与时间的关系为s=vt。在图2-9中,甲、乙两直线分别是两运动物体的路程s和时间t关系的图像,由图可知两运动物体的速度大小关系是( )

A.V甲>V乙

B.V甲C.V甲=V乙

D.条件不足,不能确定

5.甲、乙两小车运动的s-t图像如图17所示,由图像知( )

A 甲、乙两车都做匀速直线运动。

B 甲车的速度为10米/秒,乙车的速度为2米/秒。

C 经过6秒,甲、乙两车相距2米。

D 经过5秒,甲、乙两车通过的路程均为10米。

6.在物理学中我们是以 “单位时间内物体通过路程的多少”来描述物体运动快慢的,而在文学作品中常常用一些成语来描述物体运动的快慢,下面的成语中与物理学描述运动快慢的方法最相近的是 ( )

A.离弦之箭 B.风弛电擎

C.一日千里 D.姗姗来迟

7.我们曾听到鸟与飞机相撞而引起机毁人亡的报道,空中飞翔的鸟对飞行的飞机构成了巨大威胁。鸟与飞机相撞引起机毁是因为( )

A.鸟飞行的速度很大 B.鸟飞行的速度很小

C.以飞机为参照物,鸟的速度很小 D.以飞机为参照物,鸟的速度很大

8.体育课上,小明匀速爬杆,小刚匀速爬绳。有关他们受到的摩擦力,下面说法正确的是( )

A.因为爬杆时手握杆的压力大,所以小明受到的摩擦力一定大

B.因为绳子粗糙,所以小刚受到的摩擦力一定大

C.小明和小刚受到的摩擦力一定相等

D.若小明的体重大,则他受到的摩擦力一定大

9.小强同学在锻炼身体时,沿竖直杆下滑,若他滑下的过程中某一段可看作匀速运动,则在这段过程中( )

A.杆对他的摩擦力和他的重力是一对平衡力

B.他对杆的压力和他的重力是一对平衡力

C.杆对他的摩擦力和他的重力的合力方向竖直向下

D.杆对他的摩擦力和他的重力的合力方向竖直向上

10.如图2-5所示,放在水平木板上的木块在水平拉力的作用下,做匀速直线运动,分析此时木块水平方向上受到的一对平衡力是( )

A.弹簧测力计对木块的拉力和木板受到的摩擦力

B.弹簧测力计对木块的拉力和木块对弹簧测力计的拉力

C.木块受到的摩擦力和木块对弹簧测力计的拉力

D.木块受到的摩擦力和弹簧测力计对木块的拉力

11.一个物体只受到两个力的作用,且这两个力的“三要素”完全相同,那么 这个物体( )

A.处于静止状态或匀速直线运动状态

B.一定改变运动状态

C.一定做匀速直线运动

D.一定处于静止状态

12.安全气囊是现代轿车上一项新技术装置,安装在轿车方向盘内,特定情况下会“蹦”出来,以保护人体免受硬物撞击而受伤,如图2-13所示。在下列哪种情况下,它最有可能蹦出来

A.轿车在高速公路上行驶时

B.轿车在盘山公路上缓慢行进时

C.轿车前端与其他物体发生猛烈碰撞时

D.轿车启动时

13.放在一辆足够长的表面光滑的平板车上的两个物体,质量分别为M和m,随车一起在水平方向上作匀速直线运动,如图2-5所示,当车突然停止时,这两个物体将(不考虑空气阻力)( )

A.一定不会相碰 B.若M=m才相碰

C.若M>m一定会相碰 D.若M<m,一定不相碰

14.图2-12中表示的是小车做变速运动时车内悬挂的小球和杯中水面稳定后的情况,其中符合实际情况的是 ( )

15.关于运动和力,下列说法中正确的是 ( )

A. 力是使物体保持静止的原因

B. 力是维持物体运动的原因

C. 力是改变物体运动状态的原因

D. 物体受力作用时才会运动

16.滑冰运动员用力推冰场周围的扶栏时,扶栏未动,而他却远离扶栏而去;运动员离开扶栏后,并没有再用力蹬冰面仍然能滑很远,要解释这些现象,可利用下列知识中 ( )

①物体间力的作用是相互的.②力是改变物体状态的原因.③一切物体都有惯性

A.①② B.②③

C.①③ D.①②③

17.使重100N的物体在水平桌面上以0.5m/s的速度做匀速直线运动,已知物体受到的摩擦力的大小为20N,则水平拉力的大小是( )

A、10N。 B、80N。 C、20N。 D、120N。

18.下列现象与惯性无关的是( )

A.跳远运动员助跑一段距离才起跳

B.百米赛跑运动员到达终点不能马上停下来

C.举重运动员把杠铃举在空中不动

D.踢出去的足球继续向前飞行

19.小明骑自行车在沱江河堤上沿河岸向下游行驶,感觉无风,但堤上柳树的枝叶却在随风飘动,此时的风向是 ( )

A.向下游 B.向上游

C.向河对岸 D.从对岸吹过来

20.在匀速行驶的汽车上,放有一满盆水,当汽车紧急刹车时,盆中的水将 ( )

A.向车头方向洒出 B.向车尾方向洒出

C.洒出的方向不定 D.不会洒出

三、画一画

1.画出图2-6中足球被运动员踢出后受力的示意图(不计空气阻力)。

2.画出下图中静止在水面上的小球的受力示意图,并标注力的符号.

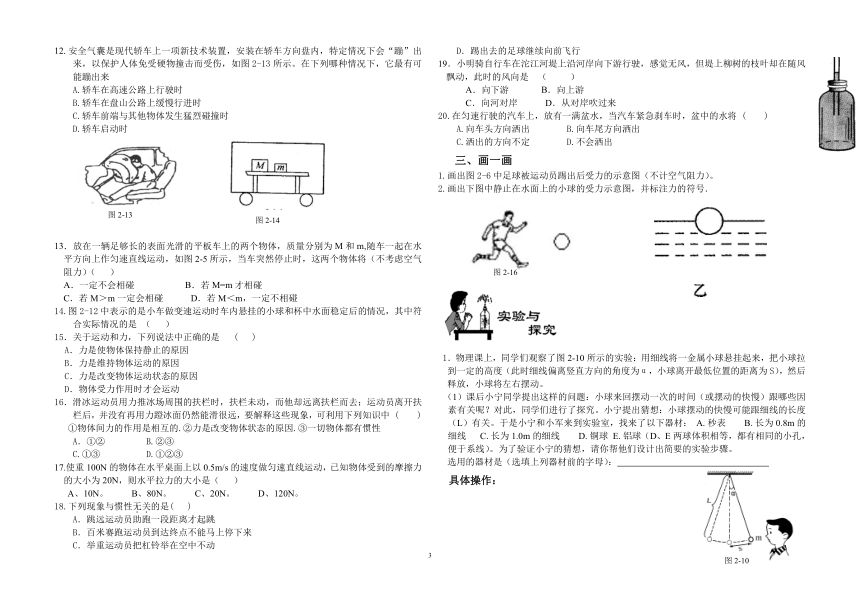

1.物理课上,同学们观察了图2-10所示的实验:用细线将一金属小球悬挂起来,把小球拉到一定的高度(此时细线偏离竖直方向的角度为α,小球离开最低位置的距离为S),然后释放,小球将左右摆动。

(1)课后小宁同学提出这样的问题:小球来回摆动一次的时间(或摆动的快慢)跟哪些因素有关呢?对此,同学们进行了探究。小宁提出猜想:小球摆动的快慢可能跟细线的长度(L)有关。于是小宁和小军来到实验室,找来了以下器材: A.秒表 B.长为0.8m的细线 C.长为1.0m的细线 D.铜球 E.铝球(D、E两球体积相等,都有相同的小孔,便于系线)。为了验证小宁的猜想,请你帮他们设计出简要的实验步骤。

选用的器材是(选填上列器材前的字母):

具体操作:

(2)对小宁提出的问题,除了他的猜想外,请你再提出两个猜想:

①

②

2.一个椭圆形厚玻璃瓶中灌满水,把细玻璃管通过带孔的橡皮塞插入玻璃瓶中(如右图).用双手挤压玻璃瓶,我们看到的现象是________ _______,这一

现象说明 。

3.电影、电视中,我们常见到主人公某中学决定利用校内两座楼之间的一块空地新建一个篮球场,如图2-11所示。设计场地时,为了防止球员冲出端线因收不住脚而撞到墙上,必须在球场端线到房子之间留有足够的距离。怎样确定这段距离呢

某研究性学习小组的同学进行了探究。

首先,他们请教了体育老师,了解到,人在跑步时,从接收停止信号到停稳所通过的距离叫停稳距离s,它包括两个阶段:第一,从接收停止跑步信号到大脑指挥躯体制动要经过一段时间称为反应时间,通过的距离称为反应距离;第二,制动后还会向前冲一段距离才能停稳,这段距离叫缓冲距离。

接着,他们设计了探究方案,并以本班同学为研究

对象,测出各同学的跑步速度v、反应时间t和缓冲

距离s′。

最后,对收集到的各项数据进行分析时发现,研究对象的跑步速度、反应时间、缓冲距离各不相同。问:

(1)运动员在跑步制动后,还会向前冲一段距离是由于___ 的原因。

(2)停稳距离;与跑步速度v、反应时间t、缓冲距离s′的关系式是:s=__________。

(3)研究小组经过分析、讨论认为:球场端线到房子之间的距离应以运动员从脚踩端线接收停止信号开始到停稳所通过的距离来确定。为了科学地计算这段距离,应在收集到的各项目的众多数据中,筛选出其中________的速度、_______的反应时间和________的缓冲距离,进行计算才有参考价值。

(4)假设,经过你的计算,从球场端线到楼之间的距离太短,容易产生安全问题。为保证这个场地的使用安全,你有什么好的建议

。

4.金属丝被拉断时拉力的大小和什么因素有

关?某同学在一台拉力机通过实验来探究这

个问题。这台拉力机可以逐渐增大固定在该

机器上金属丝的拉力,可以读出金属丝拉断

时的拉力大小。

实验能提供的金属丝有下表所列的9个品

种(每个品种有许多根),根据有关猜想请选

择实验的金属丝。

(1)猜想一:相同材料的金属丝被拉断时,其拉力大小与金属丝长度无关。为验证猜想一应选用的金属丝为 、 、

(2)猜想二:相同材料的金属丝拉断时单位横截面积所受拉力相同。在猜想一已获得验证的情况下,为验证猜想二,应选用的金属丝为 、 、 。

(3)猜想三:不同材料的金属丝拉断时,其单位横截面积所受的拉力不同。

在猜想一、猜想二都获得验证的情况下,为验证猜想三,应选用的金属丝为 、 、 。

5.小明发现大卡车起动比小轿车慢,他想是不是质量越大起动越慢呢 于是小明把小车静止放在光滑的水平面上,用3N的力水平向右拉,测出2S后小车的速度,改变小车的质量,得到几组小车质量与速度的数据:1Kg小车速度为6m/s,2Kg小车速度为3 m/s,3Kg小车速度为

2 m/s

(1)请你在图12中从A点开始画出拉力的示意图.

(2)请你在虚线框内设计一个表格,并将实验数据填入表格。

(3)如果小车的质量增加到4kg,小车的速度应为_____ m/s。

(4)从数据可以看出质量越大的小车越难起动,小明想到物体保持运动状态不变的性质叫惯性,那么物体惯性大小与质量的关系是____________。

6.图2-11所示是某同学探究牛顿第一定律的实验方案,试根据探究方案回答下列问题:

(1)同一小车分三次从斜面的同一高度滑下,采用同一高度的目的是为了使小车在水平面上开始运动时,具有相同 ;

(2)小车在 表面上滑行的最远;

(3)从这个实验中得出的结论是 。

(4)在这个实验中涉及到了两个非常重要的科学研究方法,这两个方法分别是 ; 。

7.图2-15是一个演示物体具有惯性的实验装置,其中有小砝码、小木片、固定在底座上的支柱和弹性钢片。请你说出:在演示物体具有惯性的整个实验过程中,你观察到的两个物理现象及其对应的物理知识。

例如:物理现象:小木片飞出后,小砝码在支柱上保持静止物理知识:小砝码具有惯性

⑴物理现象:

物理知识: 。

⑵物理现象:

物理知识: 。

8.拿生、熟鸡蛋各一个,不要将其打破,你能否利用惯性的知识判断哪一个是生鸡蛋,哪一个是熟鸡蛋。将你的方法写下来,并简要说明理由。

三、综合题

1.从如图2-13所示的三幅图中,请你总结出一条

它们共同包含的物理知识:

2.近年来,玉林市区与周边城镇的道路相继改建成一、二级公路,大大地促讲了经济发展,给人们出行带来了方便。遗憾的是在某些岔路口,人车相撞的交通事故有所增加。有人猜想事故的出现与行人横过公路时的错误判断有关。

(1) 如图2-9所示,某同学准备横过公路时,正好有一辆汽车从距岔路口1O0m处以72km/h的速度驶过来,如果公路宽12m,问该同学以1.2m/s的正常步行速度能否在汽车到达岔路口前完全通过公路

(2) 为了减少在岔路口发生人车相撞事故,请你分别向交警部门(或公路建设部门)、汽车司机和过路的行人,各提一项合理的建议。

往上海方向(里程:237km)

车次 到达时间(镇江) 开车时间(镇江) 终点站(上海)

T131 09:43 09:45 12:31

D413 10:04 10:06 11:53

3.小星利用节假日到上海去看望奶奶,他来到镇江火车站看到列车运行时刻表的一部分如图所示,他比较了特快T131和动车组“和谐号”D413的运行时间后,决定乘坐动车组“和谐号”D413前往上海.若两列车均正常运行,试问:

(1)动车组“和谐号”D413比特快T131少运行多少时间?

(2)动车组“和谐号”D413从镇江到上海的运行过程中的平均速度为多少米/秒?合多少千米/时?

4.“腾云驾雾”的镜头,其拍摄过程是这样的;演员做出某种姿势或动作,剧组人员将画有山、川、云、雾的布景快速向后拉动,同时用排风扇迎着演员吹风,使演员衣襟向后飘风,这样,播映时便会出现“腾云驾雾”的镜头,想想看,这样做为什么可以给观众以逼真的感觉?

5.在小说《镜花缘》中,宝云问奶公家乡有什么趣闻?奶公说:“前几天刮了一阵大风,把咱家的一口井突然吹到墙外去了”,你相信吗?为什么?

巧取桌布

在光滑的桌面上铺上光滑一些的桌布,桌布上放两个盛有水(或牛奶)的杯子。请你的家人参与实验,看谁能够不用手拿杯子,不许弄洒水(或牛奶),把桌布取出来。如果他们不能做,请你表演给他们看,并用惯性的知识解释你的实验。

爱迪生巧测灯泡容积

爱迪生是美国伟大的发明家,他一生中曾获得1093项发明专利。这一成就的获得与他那科学、灵活、具有创造性的思想方法有重要的关系。通过下面的一件小事例,足可看出科学方法的重要性。

有一天,爱迪生叫他的助手们想办法测出一只灯泡的容积。好长时间过去了,却没有一个人来报告结果。他带着疑惑走进了实验室,发现助手们一个个都忙得不亦乐乎,有的在画图,有的在测量,有的在紧张地做着高等数学运算。看到爱迪生进来后,他们异口同声地说:太难了,到现在还没算出结果。爱迪生笑了笑,不慌不忙地拿了一只还没有封装的灯泡,然后在灯泡中装满了水,再将灯泡中的水全部倒入量筒中,测出量筒中水的体积也就得到了灯泡的容积。

在爱迪生的测量中,包含了一个重要的思想方法——转换法,它是将不容易直接测量的量(如灯泡的容积)转换为容易直接测量的量(如水的体积)进行测量。本节测量导体的电阻时所用的间接测量法,也是转换思想的一种应用。

我们在学习初中物理知识的过程中,有很多地方用到了转换法。你还记得有哪些吗?

理想实验与理想实验法

理想实验是研究物理规律的一种重要的思想方法,它以大量可靠的事实为基础,以真实的实验为原型,通过合理的推理得出物理规律。理想实验能深刻地揭示物理规律的本质,著名的伽利略理想化斜面实验,就是根据“两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面”的可靠事实,将斜面理想化为无摩擦的光滑斜面,在这个理想化条件下,小球在斜面上滚动时没有能量损失,小球从一个斜面滚下,在第二个斜面上升高到原来的高度。逐渐减小第二个斜面的倾角,直至变成水平面,最终小球将在光滑的水平面上做匀速直线运动。从而揭示了“运动和力”的正确关系。

英国物理学家牛顿曾经研究过这样一个问题,如图2-14,牛顿当年所绘制的草图,他发现:从高山上用不同的水平速度抛出物体,抛出速度越大,落地点就离山脚越远。那么,当速度足够大时,物体将如何运动呢?

当时牛顿无法使物体达到很大的速度,但他从“水平抛出的物体总会偏离抛出方向落回地面”,以及“抛出速度越大,落地点就离山脚越远”这些真实的现象,运用伽利略对斜面进行理想化斜面的方法,对自己的发现进行理想化——当水平抛出物体的速度足够大,结合物体受重力作用,通过科学的推测得出了一个重要的结论:当水平抛出的物体速度足够大时,物体就永远不会落到地面上,它将绕地球旋转。现代科技领域中应用这个结论制成了人造地球卫星或宇宙飞船。

在“研究声音的传播”实验中,如图2-15所示,现有的抽气设备总是很难将玻璃罩内抽成真空状态,但是,我们将实验条件理想化后,通过推理,仍然可以得出“声音不能在真空中传播”这一结论。实验中,在逐渐抽出玻璃罩内的空气时,我们听到的铃声越来越小。从而看出“声音的传播”随“空气的稀薄程度”的变化趋势:空气越稀薄,声音传播越困难.再把这种趋势进行理想化―――若瓶内没有空气(真空),将不能传声。得到“真空不能传声”的结论.

理想实验就是在实验事实的基础上,将事实进行理想化,通过合理推理,得出不能直接通过实验验证结论的研究问题的方法。其中,能够从所见到的事实中,归纳、发现某一现象变化的“趋势”是推理的关键。

你还能想起还有什么实验用到了“理想实验法”吗?

图2-9

图2-1

图2-10

图2-2

图2-13

图2-10

图2-14

图2-8

图2-13

图2-14

图2-16

图2-11

图2-9

图2-14

图2-15

图2-5

图2-12

图2-4

图2-12

金属丝名称 金属丝材料 长度/cm 横截面积mm2

A 铜 10 0.5

B 铜 10 1

C 铜 10 1.5

D 铜 20 0.5

E 铜 20 1.5

F 铜 30 0.5

G 铁 20 0.5

H 铝 30 1.5

图2-11

图2-3

图2-16

图2-6

2-7

图5

图4

PAGE

1

一、填一填:

1.人们在日常生活中常用的两种测量仪器,请你读出它们的示数。图2-1为用刻度尺测量一物块的长度,则物块的长度为 cm。

2.《刻舟求剑》这则寓言故事中,刻舟人最终没能寻到剑,是因为船相对于河岸是________的,而掉在水中的剑相对于河岸是________的。

3.如图2-2,当电风扇工作时,空气会由静止流动起来,这说明力能 _____ _;同时小车向 运动,原因是 ;类似的装置可应用在某些交通工具上,试举一例: 。这类交通工具在月球上是无法工作的,这是因为: 。

4.如图2-3所示,甲同学向前推乙同学时,甲同学反而向后运动,说明物体间力的作用是 .乙同学由静止向前运动,说明力可以改变物体的 。

5.图2-4中甲、乙两图分别表示比较自行车和摩托车运动快慢的两种方法。

其中图甲表明: ,

图乙表明:____ _ 。

6、说明力的作用效果不仅跟力的大小、方向有关,还跟力的 有关;;观察右图发现,将滑动变为 的方式可以减小摩擦。

7.图2-5所示是农用扬场机的示意图,谷物脱粒后,谷物、糠皮、及少量碎石沙砾在快速转动的飞轮和皮带的带动下被抛出,谷物、糠皮、碎石沙砾落地的远近各不相同,形成A、B、C三堆,从而达到将其分离的目的。其分离的原因是 。 A、C两堆各是 。

8.《刻舟求剑》这则寓言故事中,刻舟人最终没能寻到剑,是因为船相对于河岸是_____ __的,而剑相对于河岸是___ _的。

9.图2-6是一个骑自行车的人与一个跑步的人运动时的路程随

时间变化的坐标图。根据图线回答问题:

(1)骑车者和跑步者是否同时出发?________(填“是”或“否”)

(2)跑步者前进200m路程所用的时间为________s。

(3)骑车者的速度为______m/s。跑步者的速度为_____m/s

10.竖直向上抛出的小球,抛出后小球能继续向上运动,这是因为小球具 有________要保持原来的___ ___状态;在向上运动的过程中,小球的速度逐渐减小,这是因为小球受到___ _力的作用而在不断地改变____________。(不考虑空气的阻力)

11.如图2-7所示,在水平桌面的右端固定一定滑轮,轻质小盘通 过一根绕过定滑轮的绳子与放在桌面上质量为0.2kg的木块相连.当小盘内放有重为0.3N砝码时,木块未被拉动,这时木块受到的摩擦力大小为 N;当小盘内放有重为0.4N砝码

时,木块正好作匀速运动,此时木块所受的摩擦力大小为_ _ N。当小盘内放上重为0.6N砝码时,小盘拖动木块运动,在小盘落到地面后,木块由于 会继续运动。

12.连载重共为2000N的气球,在匀速竖直下降,它在空中受到的浮力是1900N,则它受到空气的阻力为__________,若要使气球以同样的速度匀速竖直上升,可采用从气球上向外抛出重物的方式,当抛出物体重为_____时,可实现匀速竖直上升。(空气阻力及浮力不变)

13.2003年10月15至16日,我国成功地发射并回收了“神舟”五号载人飞船。返回舱返回地球时,在距地面1.2m高处,反冲发动机向地面喷火,飞船进一步减速,最后落地。请写出这一过程中包含的两条力学知识。

第一条 ;

第二条 。

14.如图2-14是福娃小运动员踢足球时的情景,请你对此提出两个与物理有关的问题,并解答.

问题1: ____________________________;

解答: _____________________ __;

问题2: _____________________ ____;

解答: ______________ __ _.

二、选一选:

1.一位诗人坐船远眺,写下了著名的诗句“柔橹不施却停棹,看山恰似走来迎,仔细看山山不动,是船行”。诗人多次描述了运动并作了简单解释,其中前后两次描述了山的运动状态,两次所选的参照物分别是( )。

A.风和船 B.船和地面 C.山和船 D.风和地面

2.公路边有一农舍,它的烟囱正冒着烟,插有旗帜的a、b两车在农舍旁的公路上。观察图2-8中旗与烟的情况,判断以下关于a、b两车相对于房子的运动情况的说法中,正确的是( )

A.a、b两车一定向左运动 B.a、b两车一定向右运动

C.a车可能运动,b车向右运动 D.a车可能静止,b车向左运动

3.自古长江三峡雄奇险秀,滔滔江水奔腾直下.北魏著名地理学家、散文家郦

道元在其脍炙人口的《三峡》名篇中写道:“或王命急宣,有时朝发白帝,暮

到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也.”文中所描写船的平均速度

约为( )

A.5km/h B.50km/h C.100km/h D.50km/h

4.物体做匀速直线运动时,路程与时间的关系为s=vt。在图2-9中,甲、乙两直线分别是两运动物体的路程s和时间t关系的图像,由图可知两运动物体的速度大小关系是( )

A.V甲>V乙

B.V甲

D.条件不足,不能确定

5.甲、乙两小车运动的s-t图像如图17所示,由图像知( )

A 甲、乙两车都做匀速直线运动。

B 甲车的速度为10米/秒,乙车的速度为2米/秒。

C 经过6秒,甲、乙两车相距2米。

D 经过5秒,甲、乙两车通过的路程均为10米。

6.在物理学中我们是以 “单位时间内物体通过路程的多少”来描述物体运动快慢的,而在文学作品中常常用一些成语来描述物体运动的快慢,下面的成语中与物理学描述运动快慢的方法最相近的是 ( )

A.离弦之箭 B.风弛电擎

C.一日千里 D.姗姗来迟

7.我们曾听到鸟与飞机相撞而引起机毁人亡的报道,空中飞翔的鸟对飞行的飞机构成了巨大威胁。鸟与飞机相撞引起机毁是因为( )

A.鸟飞行的速度很大 B.鸟飞行的速度很小

C.以飞机为参照物,鸟的速度很小 D.以飞机为参照物,鸟的速度很大

8.体育课上,小明匀速爬杆,小刚匀速爬绳。有关他们受到的摩擦力,下面说法正确的是( )

A.因为爬杆时手握杆的压力大,所以小明受到的摩擦力一定大

B.因为绳子粗糙,所以小刚受到的摩擦力一定大

C.小明和小刚受到的摩擦力一定相等

D.若小明的体重大,则他受到的摩擦力一定大

9.小强同学在锻炼身体时,沿竖直杆下滑,若他滑下的过程中某一段可看作匀速运动,则在这段过程中( )

A.杆对他的摩擦力和他的重力是一对平衡力

B.他对杆的压力和他的重力是一对平衡力

C.杆对他的摩擦力和他的重力的合力方向竖直向下

D.杆对他的摩擦力和他的重力的合力方向竖直向上

10.如图2-5所示,放在水平木板上的木块在水平拉力的作用下,做匀速直线运动,分析此时木块水平方向上受到的一对平衡力是( )

A.弹簧测力计对木块的拉力和木板受到的摩擦力

B.弹簧测力计对木块的拉力和木块对弹簧测力计的拉力

C.木块受到的摩擦力和木块对弹簧测力计的拉力

D.木块受到的摩擦力和弹簧测力计对木块的拉力

11.一个物体只受到两个力的作用,且这两个力的“三要素”完全相同,那么 这个物体( )

A.处于静止状态或匀速直线运动状态

B.一定改变运动状态

C.一定做匀速直线运动

D.一定处于静止状态

12.安全气囊是现代轿车上一项新技术装置,安装在轿车方向盘内,特定情况下会“蹦”出来,以保护人体免受硬物撞击而受伤,如图2-13所示。在下列哪种情况下,它最有可能蹦出来

A.轿车在高速公路上行驶时

B.轿车在盘山公路上缓慢行进时

C.轿车前端与其他物体发生猛烈碰撞时

D.轿车启动时

13.放在一辆足够长的表面光滑的平板车上的两个物体,质量分别为M和m,随车一起在水平方向上作匀速直线运动,如图2-5所示,当车突然停止时,这两个物体将(不考虑空气阻力)( )

A.一定不会相碰 B.若M=m才相碰

C.若M>m一定会相碰 D.若M<m,一定不相碰

14.图2-12中表示的是小车做变速运动时车内悬挂的小球和杯中水面稳定后的情况,其中符合实际情况的是 ( )

15.关于运动和力,下列说法中正确的是 ( )

A. 力是使物体保持静止的原因

B. 力是维持物体运动的原因

C. 力是改变物体运动状态的原因

D. 物体受力作用时才会运动

16.滑冰运动员用力推冰场周围的扶栏时,扶栏未动,而他却远离扶栏而去;运动员离开扶栏后,并没有再用力蹬冰面仍然能滑很远,要解释这些现象,可利用下列知识中 ( )

①物体间力的作用是相互的.②力是改变物体状态的原因.③一切物体都有惯性

A.①② B.②③

C.①③ D.①②③

17.使重100N的物体在水平桌面上以0.5m/s的速度做匀速直线运动,已知物体受到的摩擦力的大小为20N,则水平拉力的大小是( )

A、10N。 B、80N。 C、20N。 D、120N。

18.下列现象与惯性无关的是( )

A.跳远运动员助跑一段距离才起跳

B.百米赛跑运动员到达终点不能马上停下来

C.举重运动员把杠铃举在空中不动

D.踢出去的足球继续向前飞行

19.小明骑自行车在沱江河堤上沿河岸向下游行驶,感觉无风,但堤上柳树的枝叶却在随风飘动,此时的风向是 ( )

A.向下游 B.向上游

C.向河对岸 D.从对岸吹过来

20.在匀速行驶的汽车上,放有一满盆水,当汽车紧急刹车时,盆中的水将 ( )

A.向车头方向洒出 B.向车尾方向洒出

C.洒出的方向不定 D.不会洒出

三、画一画

1.画出图2-6中足球被运动员踢出后受力的示意图(不计空气阻力)。

2.画出下图中静止在水面上的小球的受力示意图,并标注力的符号.

1.物理课上,同学们观察了图2-10所示的实验:用细线将一金属小球悬挂起来,把小球拉到一定的高度(此时细线偏离竖直方向的角度为α,小球离开最低位置的距离为S),然后释放,小球将左右摆动。

(1)课后小宁同学提出这样的问题:小球来回摆动一次的时间(或摆动的快慢)跟哪些因素有关呢?对此,同学们进行了探究。小宁提出猜想:小球摆动的快慢可能跟细线的长度(L)有关。于是小宁和小军来到实验室,找来了以下器材: A.秒表 B.长为0.8m的细线 C.长为1.0m的细线 D.铜球 E.铝球(D、E两球体积相等,都有相同的小孔,便于系线)。为了验证小宁的猜想,请你帮他们设计出简要的实验步骤。

选用的器材是(选填上列器材前的字母):

具体操作:

(2)对小宁提出的问题,除了他的猜想外,请你再提出两个猜想:

①

②

2.一个椭圆形厚玻璃瓶中灌满水,把细玻璃管通过带孔的橡皮塞插入玻璃瓶中(如右图).用双手挤压玻璃瓶,我们看到的现象是________ _______,这一

现象说明 。

3.电影、电视中,我们常见到主人公某中学决定利用校内两座楼之间的一块空地新建一个篮球场,如图2-11所示。设计场地时,为了防止球员冲出端线因收不住脚而撞到墙上,必须在球场端线到房子之间留有足够的距离。怎样确定这段距离呢

某研究性学习小组的同学进行了探究。

首先,他们请教了体育老师,了解到,人在跑步时,从接收停止信号到停稳所通过的距离叫停稳距离s,它包括两个阶段:第一,从接收停止跑步信号到大脑指挥躯体制动要经过一段时间称为反应时间,通过的距离称为反应距离;第二,制动后还会向前冲一段距离才能停稳,这段距离叫缓冲距离。

接着,他们设计了探究方案,并以本班同学为研究

对象,测出各同学的跑步速度v、反应时间t和缓冲

距离s′。

最后,对收集到的各项数据进行分析时发现,研究对象的跑步速度、反应时间、缓冲距离各不相同。问:

(1)运动员在跑步制动后,还会向前冲一段距离是由于___ 的原因。

(2)停稳距离;与跑步速度v、反应时间t、缓冲距离s′的关系式是:s=__________。

(3)研究小组经过分析、讨论认为:球场端线到房子之间的距离应以运动员从脚踩端线接收停止信号开始到停稳所通过的距离来确定。为了科学地计算这段距离,应在收集到的各项目的众多数据中,筛选出其中________的速度、_______的反应时间和________的缓冲距离,进行计算才有参考价值。

(4)假设,经过你的计算,从球场端线到楼之间的距离太短,容易产生安全问题。为保证这个场地的使用安全,你有什么好的建议

。

4.金属丝被拉断时拉力的大小和什么因素有

关?某同学在一台拉力机通过实验来探究这

个问题。这台拉力机可以逐渐增大固定在该

机器上金属丝的拉力,可以读出金属丝拉断

时的拉力大小。

实验能提供的金属丝有下表所列的9个品

种(每个品种有许多根),根据有关猜想请选

择实验的金属丝。

(1)猜想一:相同材料的金属丝被拉断时,其拉力大小与金属丝长度无关。为验证猜想一应选用的金属丝为 、 、

(2)猜想二:相同材料的金属丝拉断时单位横截面积所受拉力相同。在猜想一已获得验证的情况下,为验证猜想二,应选用的金属丝为 、 、 。

(3)猜想三:不同材料的金属丝拉断时,其单位横截面积所受的拉力不同。

在猜想一、猜想二都获得验证的情况下,为验证猜想三,应选用的金属丝为 、 、 。

5.小明发现大卡车起动比小轿车慢,他想是不是质量越大起动越慢呢 于是小明把小车静止放在光滑的水平面上,用3N的力水平向右拉,测出2S后小车的速度,改变小车的质量,得到几组小车质量与速度的数据:1Kg小车速度为6m/s,2Kg小车速度为3 m/s,3Kg小车速度为

2 m/s

(1)请你在图12中从A点开始画出拉力的示意图.

(2)请你在虚线框内设计一个表格,并将实验数据填入表格。

(3)如果小车的质量增加到4kg,小车的速度应为_____ m/s。

(4)从数据可以看出质量越大的小车越难起动,小明想到物体保持运动状态不变的性质叫惯性,那么物体惯性大小与质量的关系是____________。

6.图2-11所示是某同学探究牛顿第一定律的实验方案,试根据探究方案回答下列问题:

(1)同一小车分三次从斜面的同一高度滑下,采用同一高度的目的是为了使小车在水平面上开始运动时,具有相同 ;

(2)小车在 表面上滑行的最远;

(3)从这个实验中得出的结论是 。

(4)在这个实验中涉及到了两个非常重要的科学研究方法,这两个方法分别是 ; 。

7.图2-15是一个演示物体具有惯性的实验装置,其中有小砝码、小木片、固定在底座上的支柱和弹性钢片。请你说出:在演示物体具有惯性的整个实验过程中,你观察到的两个物理现象及其对应的物理知识。

例如:物理现象:小木片飞出后,小砝码在支柱上保持静止物理知识:小砝码具有惯性

⑴物理现象:

物理知识: 。

⑵物理现象:

物理知识: 。

8.拿生、熟鸡蛋各一个,不要将其打破,你能否利用惯性的知识判断哪一个是生鸡蛋,哪一个是熟鸡蛋。将你的方法写下来,并简要说明理由。

三、综合题

1.从如图2-13所示的三幅图中,请你总结出一条

它们共同包含的物理知识:

2.近年来,玉林市区与周边城镇的道路相继改建成一、二级公路,大大地促讲了经济发展,给人们出行带来了方便。遗憾的是在某些岔路口,人车相撞的交通事故有所增加。有人猜想事故的出现与行人横过公路时的错误判断有关。

(1) 如图2-9所示,某同学准备横过公路时,正好有一辆汽车从距岔路口1O0m处以72km/h的速度驶过来,如果公路宽12m,问该同学以1.2m/s的正常步行速度能否在汽车到达岔路口前完全通过公路

(2) 为了减少在岔路口发生人车相撞事故,请你分别向交警部门(或公路建设部门)、汽车司机和过路的行人,各提一项合理的建议。

往上海方向(里程:237km)

车次 到达时间(镇江) 开车时间(镇江) 终点站(上海)

T131 09:43 09:45 12:31

D413 10:04 10:06 11:53

3.小星利用节假日到上海去看望奶奶,他来到镇江火车站看到列车运行时刻表的一部分如图所示,他比较了特快T131和动车组“和谐号”D413的运行时间后,决定乘坐动车组“和谐号”D413前往上海.若两列车均正常运行,试问:

(1)动车组“和谐号”D413比特快T131少运行多少时间?

(2)动车组“和谐号”D413从镇江到上海的运行过程中的平均速度为多少米/秒?合多少千米/时?

4.“腾云驾雾”的镜头,其拍摄过程是这样的;演员做出某种姿势或动作,剧组人员将画有山、川、云、雾的布景快速向后拉动,同时用排风扇迎着演员吹风,使演员衣襟向后飘风,这样,播映时便会出现“腾云驾雾”的镜头,想想看,这样做为什么可以给观众以逼真的感觉?

5.在小说《镜花缘》中,宝云问奶公家乡有什么趣闻?奶公说:“前几天刮了一阵大风,把咱家的一口井突然吹到墙外去了”,你相信吗?为什么?

巧取桌布

在光滑的桌面上铺上光滑一些的桌布,桌布上放两个盛有水(或牛奶)的杯子。请你的家人参与实验,看谁能够不用手拿杯子,不许弄洒水(或牛奶),把桌布取出来。如果他们不能做,请你表演给他们看,并用惯性的知识解释你的实验。

爱迪生巧测灯泡容积

爱迪生是美国伟大的发明家,他一生中曾获得1093项发明专利。这一成就的获得与他那科学、灵活、具有创造性的思想方法有重要的关系。通过下面的一件小事例,足可看出科学方法的重要性。

有一天,爱迪生叫他的助手们想办法测出一只灯泡的容积。好长时间过去了,却没有一个人来报告结果。他带着疑惑走进了实验室,发现助手们一个个都忙得不亦乐乎,有的在画图,有的在测量,有的在紧张地做着高等数学运算。看到爱迪生进来后,他们异口同声地说:太难了,到现在还没算出结果。爱迪生笑了笑,不慌不忙地拿了一只还没有封装的灯泡,然后在灯泡中装满了水,再将灯泡中的水全部倒入量筒中,测出量筒中水的体积也就得到了灯泡的容积。

在爱迪生的测量中,包含了一个重要的思想方法——转换法,它是将不容易直接测量的量(如灯泡的容积)转换为容易直接测量的量(如水的体积)进行测量。本节测量导体的电阻时所用的间接测量法,也是转换思想的一种应用。

我们在学习初中物理知识的过程中,有很多地方用到了转换法。你还记得有哪些吗?

理想实验与理想实验法

理想实验是研究物理规律的一种重要的思想方法,它以大量可靠的事实为基础,以真实的实验为原型,通过合理的推理得出物理规律。理想实验能深刻地揭示物理规律的本质,著名的伽利略理想化斜面实验,就是根据“两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面”的可靠事实,将斜面理想化为无摩擦的光滑斜面,在这个理想化条件下,小球在斜面上滚动时没有能量损失,小球从一个斜面滚下,在第二个斜面上升高到原来的高度。逐渐减小第二个斜面的倾角,直至变成水平面,最终小球将在光滑的水平面上做匀速直线运动。从而揭示了“运动和力”的正确关系。

英国物理学家牛顿曾经研究过这样一个问题,如图2-14,牛顿当年所绘制的草图,他发现:从高山上用不同的水平速度抛出物体,抛出速度越大,落地点就离山脚越远。那么,当速度足够大时,物体将如何运动呢?

当时牛顿无法使物体达到很大的速度,但他从“水平抛出的物体总会偏离抛出方向落回地面”,以及“抛出速度越大,落地点就离山脚越远”这些真实的现象,运用伽利略对斜面进行理想化斜面的方法,对自己的发现进行理想化——当水平抛出物体的速度足够大,结合物体受重力作用,通过科学的推测得出了一个重要的结论:当水平抛出的物体速度足够大时,物体就永远不会落到地面上,它将绕地球旋转。现代科技领域中应用这个结论制成了人造地球卫星或宇宙飞船。

在“研究声音的传播”实验中,如图2-15所示,现有的抽气设备总是很难将玻璃罩内抽成真空状态,但是,我们将实验条件理想化后,通过推理,仍然可以得出“声音不能在真空中传播”这一结论。实验中,在逐渐抽出玻璃罩内的空气时,我们听到的铃声越来越小。从而看出“声音的传播”随“空气的稀薄程度”的变化趋势:空气越稀薄,声音传播越困难.再把这种趋势进行理想化―――若瓶内没有空气(真空),将不能传声。得到“真空不能传声”的结论.

理想实验就是在实验事实的基础上,将事实进行理想化,通过合理推理,得出不能直接通过实验验证结论的研究问题的方法。其中,能够从所见到的事实中,归纳、发现某一现象变化的“趋势”是推理的关键。

你还能想起还有什么实验用到了“理想实验法”吗?

图2-9

图2-1

图2-10

图2-2

图2-13

图2-10

图2-14

图2-8

图2-13

图2-14

图2-16

图2-11

图2-9

图2-14

图2-15

图2-5

图2-12

图2-4

图2-12

金属丝名称 金属丝材料 长度/cm 横截面积mm2

A 铜 10 0.5

B 铜 10 1

C 铜 10 1.5

D 铜 20 0.5

E 铜 20 1.5

F 铜 30 0.5

G 铁 20 0.5

H 铝 30 1.5

图2-11

图2-3

图2-16

图2-6

2-7

图5

图4

PAGE

1