人教版初中物理八年级下册第九章第一节9.1压强 实验教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版初中物理八年级下册第九章第一节9.1压强 实验教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 564.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2018-05-24 15:58:11 | ||

图片预览

文档简介

第九章 第一节 压强 教学设计

学情分析:

1、本节内容是在学生已经具备力学初步知识(概念、三要素、作用效果、示意图)的基础上进行学习的,并可以通过类比前面学过的比较物体运动快慢的方法及速度的比值定义法帮助学生理解压强的概念。

2、八年级学生对实验探究环节已经有一定的认识,对控制变量法的研究方法也比较熟悉,通过本节的探究活动培养学生进行猜想、设计实验、收集信息、分析归纳和合作交流等能力,让学生进一步熟悉探究性学习的方法,使学生的物理核心素养水平得到提升与发展。

教材分析:

压强知识是初中物理知识的重要内容,在日常生活、生产以及工程技术等方面有着非常广泛的应用。本节内容是本章的知识核心,也为后续的液体压强、大气压强以及流体压强的学习奠定基础,因此,进行好压强的教学是搞好本章教学的关键。

教学目标:

1、知识与技能

(1)正确认识压力及与重力的关系。

(2)正确理解压强的概念、计算公式和单位,并能用压强的计算公式进行简单计算。

(3)通过探究实验,知道压力的作用效果与哪些因素有关。

2、过程与方法

(1)通过实验探究进一步理解科学探究的基本过程;

(2)通过实验探究、初步理解物理学中研究问题的常用方法—控制变量法。

(3)在压强概念的学习中,理解比值定义的方法。

3、情感·态度·价值观

通过实验探究,激发学生学习物理的兴趣,使学生认识科学方法的重要性,体验到科学探究的快乐,培养学生实事求是的科学态度和崇尚科学的精神。

教学重点:

探究影响压力作用效果的因素;压强的概念

教学难点:

比值定义法定义压强

课时设计:

共2课时,第1课时:压强;第2课时:怎样减小或增大压强

教学媒体与准备:

多媒体课件、一头削尖的铅笔、若干瓶水、塑料袋、压力小桌、海绵、沙子、若干个200g砝码、橡皮泥、布绳(分组实验)

教学方法:观察法、启发法、讨论法、探究法、比较归纳法

教学过程:

课题

第九章 第一节 压强(第1课时)

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

创设情境

实验引入

引导学生观察,并分析原因

1、播放一段视频:沙滩上的脚印

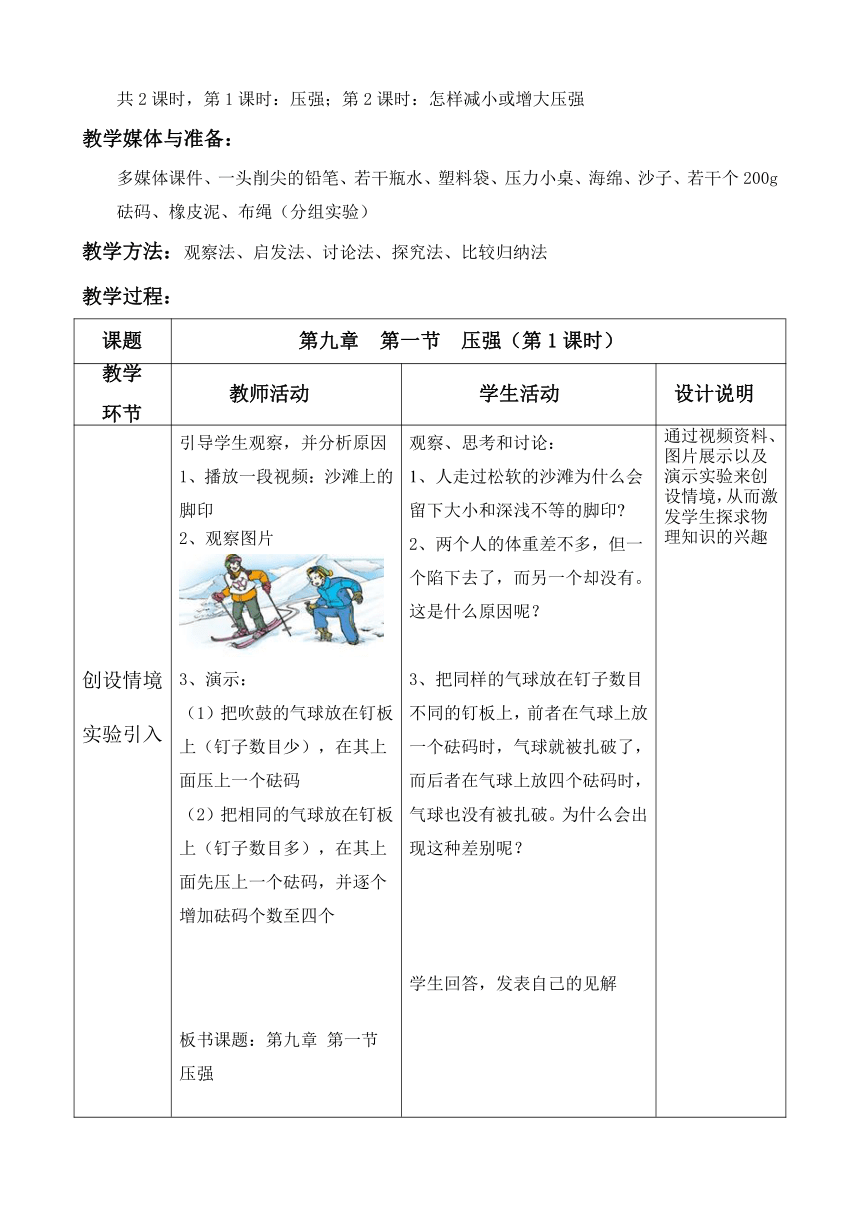

2、观察图片

3、演示:

(1)把吹鼓的气球放在钉板上(钉子数目少),在其上面压上一个砝码

(2)把相同的气球放在钉板上(钉子数目多),在其上面先压上一个砝码,并逐个增加砝码个数至四个

板书课题:第九章 第一节 压强

观察、思考和讨论:

1、人走过松软的沙滩为什么会留下大小和深浅不等的脚印?

2、两个人的体重差不多,但一个陷下去了,而另一个却没有。这是什么原因呢?

3、把同样的气球放在钉子数目不同的钉板上,前者在气球上放一个砝码时,气球就被扎破了,而后者在气球上放四个砝码时,气球也没有被扎破。为什么会出现这种差别呢?

学生回答,发表自己的见解

通过视频资料、图片展示以及演示实验来创设情境,从而激发学生探求物理知识的兴趣

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

新课

教学

总结:以上现象中,人对沙滩、人对滑雪板及雪地、砝码对气球以及气球对钉板都施加了一种作用力,我们把它叫做压力。

(板书 一、压力)

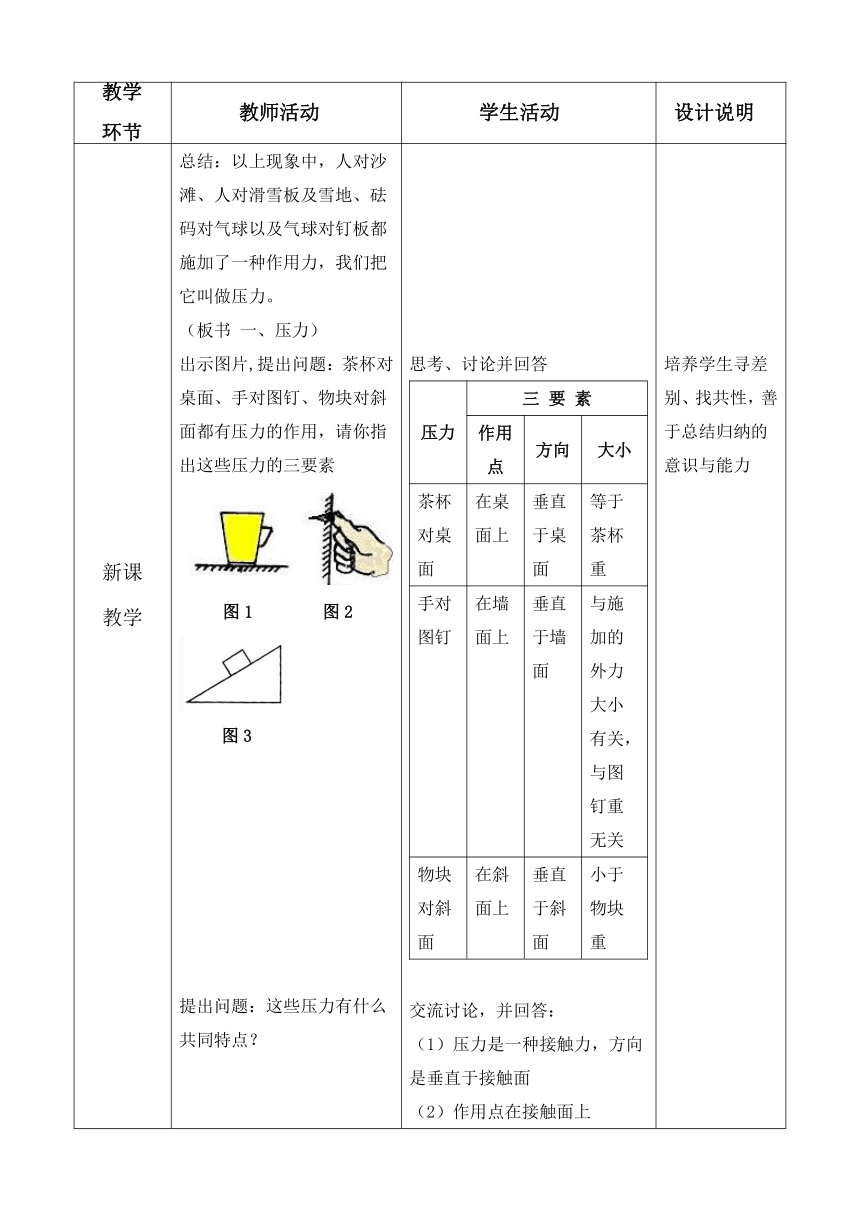

出示图片,提出问题:茶杯对桌面、手对图钉、物块对斜面都有压力的作用,请你指出这些压力的三要素

图1 图2

图3

提出问题:这些压力有什么共同特点?

思考、讨论并回答

压力

三 要 素

作用点

方向

大小

茶杯对桌面

在桌面上

垂直于桌面

等于茶杯重

手对图钉

在墙面上

垂直于墙面

与施加的外力大小有关,与图钉重无关

物块对斜面

在斜面上

垂直于斜面

小于物块重

交流讨论,并回答:

(1)压力是一种接触力,方向是垂直于接触面

(2)作用点在接触面上

培养学生寻差别、找共性,善于总结归纳的意识与能力

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

新课

教学

学生

体验

给出压力概念:压力是由于物体间的相互挤压而垂直作用于接触面上的力。符号F(板书 1、定义:是由于物体间的相互挤压而垂直作用于接触面上的力 符号F)

画出压力的示意图,教师指导

提出问题:压力与重力有什么区别与联系?

总结压力与重力的关系:压力和重力是性质完全不同的两个力,它们有时有关,有时无关。有些压力是由于物体受重力作用产生的,而有些压力的产生则是外力作用的结果。压力的大小并不一定都等于重力,只有放在水平面上的物体对支持面的压力大小才等于物体所受的重力。

(板书 2、与重力的关系:只有放在水平面上的物体对支持面的压力大小才等于物体所受的重力)

(3)是由于物体间的相互挤压而产生的

学生完成

思考、讨论,发表见解

聆听

做到新旧知识的联系

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

学生

体验

提问:压力的作用效果是什么?

出示活动1,让学生体验压力的作用效果

提问:两个手指的受力是否相同?形变程度(手指的凹陷程度)一样吗?感觉有何不同?

出示活动2,让学生体验压力的作用效果

提问:当手提起装有很多瓶水的塑料袋时,手会有什么感觉?用什么方法可以使这种感觉得到舒缓?

在学生切身体验的基础上,

回答:使物体发生形变

学生实践体验

回答:两个手指的受力是相同的,但发生的形变不同,笔尖一端发生的形变较大(凹陷的更多),且扎得较痛。

学生实践体验

回答:有勒手疼痛的感觉。

方法有:

1、用另一只手在下面托着;

2、两个人合提

3、把袋口平摊展开

4、把水分放在两个袋里,用两只手分别提

5、垫上一块布

······

思考、讨论,发表见解:

通过学生的亲身实践,激发学生的探究热情;

同时体现“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念,让学生认识到物理就在我们身边

调动学生学习的积极性,培养学生进行科学猜想的能力和发散思维

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

提出

问题

进行

猜想

设计

实验

实验

探究

交流

分享

引导学生进行猜想:压力的作用效果与什么因素有关?

引导学生思考:

1、压力的作用效果如何体现?如何进行比较?

2、采用什么方法来分别研究两个因素对压力作用效果的影响呢?

请同学们选择合适的器材分组设计

教师巡回指导,直至探究活动结束

调动学生的积极性,鼓励学生展示探究成果,要求如下:

说明你选用的实验器材

1、与压力的大小有关;

2、与受力面积的大小有关;

回答:

1、观察受压面的凹陷程度;凹陷得越多,说明压力的作用效果越明显

2、控制变量法:

①在研究压力作用效果与压力大小关系时,应保证受力面积相同。即在受力面积相同时,改变压力的大小,观察受压面的凹陷程度

②在研究压力作用效果与受力面积关系时,应保证压力相同。

即在压力大小相同时,改变受力面积的大小,观察受压面的凹陷程度

分组设计实验方案

学生根据自己设计的实验方案进行分组探究,通过比较实验现象归纳得出结论。

各小组按要求进行展示成果:

实例1:实验器材:压力小桌、砝码、海绵(或沙子);

使学生认识到科学方法的重要性,同时加深学生对控制变量法的理解与运用

培养学生自主学习和合作探究的能力

让学生经历科学探究过程,

培养学生的探索精神和实践能力

给每个学生都提供展示自己

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

2、请你和大家分享你的探究过程

3、你得到的结论是什么?

实验步骤:第一次:把小桌的腿朝下放在海绵(或沙子)上,观察海绵(或沙子)的凹陷程度;第二次:再把一个砝码放在小桌上,观察海绵(或沙子)的凹陷程度。第三次:把小桌翻过来,桌面朝下,把相同质量的砝码放在小桌上,观察海绵(或沙子)的凹陷程度。对比第一、二两次实验发现,第二次比第一次凹陷的更多一些。由此得出:当受力面积相同时,压力的作用效果与压力的大小有关。压力越大时,压力的作用效果越明显。对比第二、三两次实验发现,第二次比第三次凹陷的更多一些。由此得出:当压力相同时,压力的作用效果与受力面积的大小有关。受力面积越小时,压力的作用效果越明显。

实例2:实验器材:布绳、橡皮泥、砝码;

实验步骤及结论:

第一次:把布绳平展开后套在橡皮泥某一位置上,并在其下端挂上一个砝码,观察橡皮泥的凹陷程度;第二次:把刚才的布绳套在该橡皮泥上另一不同位置上,并在其下端加挂一个砝码,观察

的机会与平台,让人人体验和享受到成功的喜悦,培养学生的自信心

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

归纳

总结

建立

概念

总结:压力的作用效果与压力和受力面积的大小有关。当压力相同时,受力面积越小,压强越大;受力面积越大,压强越小。当受力面积相同时,压力越大,压强越大;压力越小,压强越小。(板书 3、影响压力作用效果的因素:①压力的大小②受力面积的大小)

引导学生思考:若两个物体受到的压力和受力面积都不相同,那么如何比较压力的作用效果呢?你能想出几种方法?如:有A、B两物体都放在水平地面上,物体A重30N,其底面积为10cm2,物体B重15N,其底面积为3cm2,那么哪个物体对地面压力的作用效果明显呢?(提示:类比比较物体运动快慢的方法及速度概念的定义方法)

刚才我们利用压力与受力面积的比值来定量的描述压力的作用效果,我们给这个比值起个新名字叫压强。压强就是表示压力作用效果的物

橡皮泥的凹陷程度。第三次:把布绳卷细后套在该橡皮泥上又一不同位置上,并有其下端挂上相同质量的两个砝码,观察其凹陷程度。(结论略)

1、思考并回答:

两种方法: ①取相同的面积比压力 ②取相同的压力比面积,

即采用求比值的方法进行比较。

2、学生计算,得出答案

聆听,识记

通过类比比较物体运动快慢的两种方法和速度的比值定义法帮助学生建立压强概念,并通过计算增强学生的感性认识,帮助学生理解压强概念

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

理量。(板书 二、压强

1、物理意义:压强是表示压力作用效果的物理量)

给出压强概念:压强是指物体所受压力的大小与受力面积之比。

如果用p表示压强、F表示压力、S表示受力面积,则压强

压强在数值上等于物体单位面积所受的压力,压强越大,压力产生的效果越明显。

(板书:2、定义:物体所受压力的大小与受力面积之比

计算公式 )

提问:根据压强的公式,压强的单位应该是什么?

法国有一位著名的物理学家名叫帕斯卡,他虽没有受过正规的学校教育,但他的勤奋好学和刻苦钻研精神使得他在压强和流体静力学研究领域取得了很大的成就。人们为了纪念他,用他的名字

思考并回答:

压力的单位是N,面积的单位是m2,所以压强的单位应该是N/m2。

对学生进行物理学史教育,培养学生积极向上的科学态度与精神

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

知识应用解决问题

来命名压强的单位,把N/m2用帕斯卡这一专用的名称来代替,帕斯卡简称帕,符号:Pa。1 Pa = 1 N/m2

(板书 4、单位:帕斯卡,简称帕,符号:Pa 1Pa=1 N/m2 )

1、出示例题:

水平桌面上放一本书,书所受的重力为3 N,与桌面的接触面积为5×10-2 m2,计算书对桌面的压强。

引导学生进行分析并完成计算,纠正计算过程中出现的错误,解题过程见下:

解:书放在水平桌面上时,书对桌面的压力等于它的重力,

即F=G=3 N

桌面的受力面积

S=5×10-2 m2

所以压强

2、引导学生分析前面视频、图片和演示实验涉及到的现象及产生差别的原因

思考、分析并完成计算

多媒体展示

培养学生思考和分析问题的思路与方法,并且做到学以致用

做到前后呼应,培养学生分析和解决实际问题的能力

课堂小结

布置作业

引导学生回顾这节课的收获

学生代表积极发言,畅谈这节课的收获

促进知识的梳理和总结,从而帮助学生形成完整的知识体系

板书设计

第九章 第一节 压强

一、压力

1、定义:是由于物体间的相互挤压而垂直作用于接触面上的力。 符号F

2、与重力的关系:只有放在水平面上的物体对支持面的压力大小才等于物体所受的重力

3、影响压力作用效果的因素:①压力的大小 ②受力面积的大小

二、压强

1、物理意义:是表示压力作用效果的物理量

2、定义:物体所受压力的大小与受力面积之比。符号p

3、计算公式: p——压强——Pa(N/m2)

F——压力——N

S——受力面积——m2

4、单位:帕斯卡,简称帕,符号:Pa

课后反思

压强是本章教学的重点,本节课是基于落实课程三维目标和以培养学生探究能力为主线而设计的,在教学过程中注重研究方法和分析思路的教学,从情境的创设到课堂提问、实践活动的设计都考虑到了学生的智能水平,尽量贴近学生的生活实际来引发共鸣,多给学生创造展示自己的机会,最大限度地调动学生学习的主动性和积极性。不足:1、在自主探究环节还是应给学生多提供丰富多样的实验器材和足够的时间,让学生对物理知识做到正确和透彻的理解,让他们知其然也知其所以然 2、鼓励学生联系生活、生产实际多举实例,利用学到的物理知识解决实际问题,做到学用的统一

学情分析:

1、本节内容是在学生已经具备力学初步知识(概念、三要素、作用效果、示意图)的基础上进行学习的,并可以通过类比前面学过的比较物体运动快慢的方法及速度的比值定义法帮助学生理解压强的概念。

2、八年级学生对实验探究环节已经有一定的认识,对控制变量法的研究方法也比较熟悉,通过本节的探究活动培养学生进行猜想、设计实验、收集信息、分析归纳和合作交流等能力,让学生进一步熟悉探究性学习的方法,使学生的物理核心素养水平得到提升与发展。

教材分析:

压强知识是初中物理知识的重要内容,在日常生活、生产以及工程技术等方面有着非常广泛的应用。本节内容是本章的知识核心,也为后续的液体压强、大气压强以及流体压强的学习奠定基础,因此,进行好压强的教学是搞好本章教学的关键。

教学目标:

1、知识与技能

(1)正确认识压力及与重力的关系。

(2)正确理解压强的概念、计算公式和单位,并能用压强的计算公式进行简单计算。

(3)通过探究实验,知道压力的作用效果与哪些因素有关。

2、过程与方法

(1)通过实验探究进一步理解科学探究的基本过程;

(2)通过实验探究、初步理解物理学中研究问题的常用方法—控制变量法。

(3)在压强概念的学习中,理解比值定义的方法。

3、情感·态度·价值观

通过实验探究,激发学生学习物理的兴趣,使学生认识科学方法的重要性,体验到科学探究的快乐,培养学生实事求是的科学态度和崇尚科学的精神。

教学重点:

探究影响压力作用效果的因素;压强的概念

教学难点:

比值定义法定义压强

课时设计:

共2课时,第1课时:压强;第2课时:怎样减小或增大压强

教学媒体与准备:

多媒体课件、一头削尖的铅笔、若干瓶水、塑料袋、压力小桌、海绵、沙子、若干个200g砝码、橡皮泥、布绳(分组实验)

教学方法:观察法、启发法、讨论法、探究法、比较归纳法

教学过程:

课题

第九章 第一节 压强(第1课时)

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

创设情境

实验引入

引导学生观察,并分析原因

1、播放一段视频:沙滩上的脚印

2、观察图片

3、演示:

(1)把吹鼓的气球放在钉板上(钉子数目少),在其上面压上一个砝码

(2)把相同的气球放在钉板上(钉子数目多),在其上面先压上一个砝码,并逐个增加砝码个数至四个

板书课题:第九章 第一节 压强

观察、思考和讨论:

1、人走过松软的沙滩为什么会留下大小和深浅不等的脚印?

2、两个人的体重差不多,但一个陷下去了,而另一个却没有。这是什么原因呢?

3、把同样的气球放在钉子数目不同的钉板上,前者在气球上放一个砝码时,气球就被扎破了,而后者在气球上放四个砝码时,气球也没有被扎破。为什么会出现这种差别呢?

学生回答,发表自己的见解

通过视频资料、图片展示以及演示实验来创设情境,从而激发学生探求物理知识的兴趣

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

新课

教学

总结:以上现象中,人对沙滩、人对滑雪板及雪地、砝码对气球以及气球对钉板都施加了一种作用力,我们把它叫做压力。

(板书 一、压力)

出示图片,提出问题:茶杯对桌面、手对图钉、物块对斜面都有压力的作用,请你指出这些压力的三要素

图1 图2

图3

提出问题:这些压力有什么共同特点?

思考、讨论并回答

压力

三 要 素

作用点

方向

大小

茶杯对桌面

在桌面上

垂直于桌面

等于茶杯重

手对图钉

在墙面上

垂直于墙面

与施加的外力大小有关,与图钉重无关

物块对斜面

在斜面上

垂直于斜面

小于物块重

交流讨论,并回答:

(1)压力是一种接触力,方向是垂直于接触面

(2)作用点在接触面上

培养学生寻差别、找共性,善于总结归纳的意识与能力

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

新课

教学

学生

体验

给出压力概念:压力是由于物体间的相互挤压而垂直作用于接触面上的力。符号F(板书 1、定义:是由于物体间的相互挤压而垂直作用于接触面上的力 符号F)

画出压力的示意图,教师指导

提出问题:压力与重力有什么区别与联系?

总结压力与重力的关系:压力和重力是性质完全不同的两个力,它们有时有关,有时无关。有些压力是由于物体受重力作用产生的,而有些压力的产生则是外力作用的结果。压力的大小并不一定都等于重力,只有放在水平面上的物体对支持面的压力大小才等于物体所受的重力。

(板书 2、与重力的关系:只有放在水平面上的物体对支持面的压力大小才等于物体所受的重力)

(3)是由于物体间的相互挤压而产生的

学生完成

思考、讨论,发表见解

聆听

做到新旧知识的联系

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

学生

体验

提问:压力的作用效果是什么?

出示活动1,让学生体验压力的作用效果

提问:两个手指的受力是否相同?形变程度(手指的凹陷程度)一样吗?感觉有何不同?

出示活动2,让学生体验压力的作用效果

提问:当手提起装有很多瓶水的塑料袋时,手会有什么感觉?用什么方法可以使这种感觉得到舒缓?

在学生切身体验的基础上,

回答:使物体发生形变

学生实践体验

回答:两个手指的受力是相同的,但发生的形变不同,笔尖一端发生的形变较大(凹陷的更多),且扎得较痛。

学生实践体验

回答:有勒手疼痛的感觉。

方法有:

1、用另一只手在下面托着;

2、两个人合提

3、把袋口平摊展开

4、把水分放在两个袋里,用两只手分别提

5、垫上一块布

······

思考、讨论,发表见解:

通过学生的亲身实践,激发学生的探究热情;

同时体现“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念,让学生认识到物理就在我们身边

调动学生学习的积极性,培养学生进行科学猜想的能力和发散思维

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

提出

问题

进行

猜想

设计

实验

实验

探究

交流

分享

引导学生进行猜想:压力的作用效果与什么因素有关?

引导学生思考:

1、压力的作用效果如何体现?如何进行比较?

2、采用什么方法来分别研究两个因素对压力作用效果的影响呢?

请同学们选择合适的器材分组设计

教师巡回指导,直至探究活动结束

调动学生的积极性,鼓励学生展示探究成果,要求如下:

说明你选用的实验器材

1、与压力的大小有关;

2、与受力面积的大小有关;

回答:

1、观察受压面的凹陷程度;凹陷得越多,说明压力的作用效果越明显

2、控制变量法:

①在研究压力作用效果与压力大小关系时,应保证受力面积相同。即在受力面积相同时,改变压力的大小,观察受压面的凹陷程度

②在研究压力作用效果与受力面积关系时,应保证压力相同。

即在压力大小相同时,改变受力面积的大小,观察受压面的凹陷程度

分组设计实验方案

学生根据自己设计的实验方案进行分组探究,通过比较实验现象归纳得出结论。

各小组按要求进行展示成果:

实例1:实验器材:压力小桌、砝码、海绵(或沙子);

使学生认识到科学方法的重要性,同时加深学生对控制变量法的理解与运用

培养学生自主学习和合作探究的能力

让学生经历科学探究过程,

培养学生的探索精神和实践能力

给每个学生都提供展示自己

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

2、请你和大家分享你的探究过程

3、你得到的结论是什么?

实验步骤:第一次:把小桌的腿朝下放在海绵(或沙子)上,观察海绵(或沙子)的凹陷程度;第二次:再把一个砝码放在小桌上,观察海绵(或沙子)的凹陷程度。第三次:把小桌翻过来,桌面朝下,把相同质量的砝码放在小桌上,观察海绵(或沙子)的凹陷程度。对比第一、二两次实验发现,第二次比第一次凹陷的更多一些。由此得出:当受力面积相同时,压力的作用效果与压力的大小有关。压力越大时,压力的作用效果越明显。对比第二、三两次实验发现,第二次比第三次凹陷的更多一些。由此得出:当压力相同时,压力的作用效果与受力面积的大小有关。受力面积越小时,压力的作用效果越明显。

实例2:实验器材:布绳、橡皮泥、砝码;

实验步骤及结论:

第一次:把布绳平展开后套在橡皮泥某一位置上,并在其下端挂上一个砝码,观察橡皮泥的凹陷程度;第二次:把刚才的布绳套在该橡皮泥上另一不同位置上,并在其下端加挂一个砝码,观察

的机会与平台,让人人体验和享受到成功的喜悦,培养学生的自信心

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

归纳

总结

建立

概念

总结:压力的作用效果与压力和受力面积的大小有关。当压力相同时,受力面积越小,压强越大;受力面积越大,压强越小。当受力面积相同时,压力越大,压强越大;压力越小,压强越小。(板书 3、影响压力作用效果的因素:①压力的大小②受力面积的大小)

引导学生思考:若两个物体受到的压力和受力面积都不相同,那么如何比较压力的作用效果呢?你能想出几种方法?如:有A、B两物体都放在水平地面上,物体A重30N,其底面积为10cm2,物体B重15N,其底面积为3cm2,那么哪个物体对地面压力的作用效果明显呢?(提示:类比比较物体运动快慢的方法及速度概念的定义方法)

刚才我们利用压力与受力面积的比值来定量的描述压力的作用效果,我们给这个比值起个新名字叫压强。压强就是表示压力作用效果的物

橡皮泥的凹陷程度。第三次:把布绳卷细后套在该橡皮泥上又一不同位置上,并有其下端挂上相同质量的两个砝码,观察其凹陷程度。(结论略)

1、思考并回答:

两种方法: ①取相同的面积比压力 ②取相同的压力比面积,

即采用求比值的方法进行比较。

2、学生计算,得出答案

聆听,识记

通过类比比较物体运动快慢的两种方法和速度的比值定义法帮助学生建立压强概念,并通过计算增强学生的感性认识,帮助学生理解压强概念

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

理量。(板书 二、压强

1、物理意义:压强是表示压力作用效果的物理量)

给出压强概念:压强是指物体所受压力的大小与受力面积之比。

如果用p表示压强、F表示压力、S表示受力面积,则压强

压强在数值上等于物体单位面积所受的压力,压强越大,压力产生的效果越明显。

(板书:2、定义:物体所受压力的大小与受力面积之比

计算公式 )

提问:根据压强的公式,压强的单位应该是什么?

法国有一位著名的物理学家名叫帕斯卡,他虽没有受过正规的学校教育,但他的勤奋好学和刻苦钻研精神使得他在压强和流体静力学研究领域取得了很大的成就。人们为了纪念他,用他的名字

思考并回答:

压力的单位是N,面积的单位是m2,所以压强的单位应该是N/m2。

对学生进行物理学史教育,培养学生积极向上的科学态度与精神

教学

环节

教师活动

学生活动

设计说明

知识应用解决问题

来命名压强的单位,把N/m2用帕斯卡这一专用的名称来代替,帕斯卡简称帕,符号:Pa。1 Pa = 1 N/m2

(板书 4、单位:帕斯卡,简称帕,符号:Pa 1Pa=1 N/m2 )

1、出示例题:

水平桌面上放一本书,书所受的重力为3 N,与桌面的接触面积为5×10-2 m2,计算书对桌面的压强。

引导学生进行分析并完成计算,纠正计算过程中出现的错误,解题过程见下:

解:书放在水平桌面上时,书对桌面的压力等于它的重力,

即F=G=3 N

桌面的受力面积

S=5×10-2 m2

所以压强

2、引导学生分析前面视频、图片和演示实验涉及到的现象及产生差别的原因

思考、分析并完成计算

多媒体展示

培养学生思考和分析问题的思路与方法,并且做到学以致用

做到前后呼应,培养学生分析和解决实际问题的能力

课堂小结

布置作业

引导学生回顾这节课的收获

学生代表积极发言,畅谈这节课的收获

促进知识的梳理和总结,从而帮助学生形成完整的知识体系

板书设计

第九章 第一节 压强

一、压力

1、定义:是由于物体间的相互挤压而垂直作用于接触面上的力。 符号F

2、与重力的关系:只有放在水平面上的物体对支持面的压力大小才等于物体所受的重力

3、影响压力作用效果的因素:①压力的大小 ②受力面积的大小

二、压强

1、物理意义:是表示压力作用效果的物理量

2、定义:物体所受压力的大小与受力面积之比。符号p

3、计算公式: p——压强——Pa(N/m2)

F——压力——N

S——受力面积——m2

4、单位:帕斯卡,简称帕,符号:Pa

课后反思

压强是本章教学的重点,本节课是基于落实课程三维目标和以培养学生探究能力为主线而设计的,在教学过程中注重研究方法和分析思路的教学,从情境的创设到课堂提问、实践活动的设计都考虑到了学生的智能水平,尽量贴近学生的生活实际来引发共鸣,多给学生创造展示自己的机会,最大限度地调动学生学习的主动性和积极性。不足:1、在自主探究环节还是应给学生多提供丰富多样的实验器材和足够的时间,让学生对物理知识做到正确和透彻的理解,让他们知其然也知其所以然 2、鼓励学生联系生活、生产实际多举实例,利用学到的物理知识解决实际问题,做到学用的统一