历史必修Ⅰ人民版4.1新中国初期的政治建设优秀教学课件(21张)

文档属性

| 名称 | 历史必修Ⅰ人民版4.1新中国初期的政治建设优秀教学课件(21张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-05-27 15:27:46 | ||

图片预览

文档简介

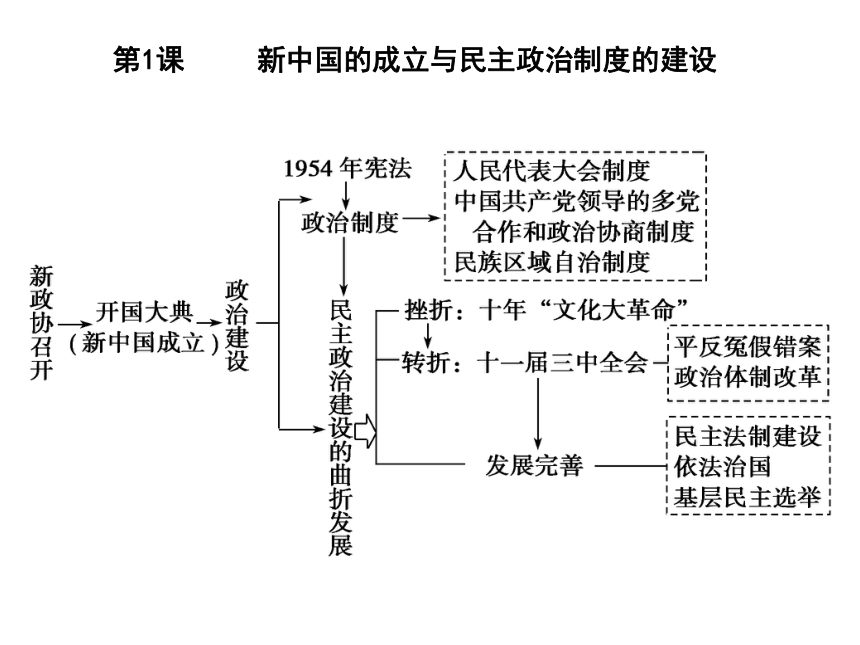

课件21张PPT。 必修一 专题4

第1课时 新中国的成立与民主政治制度的建设【高考要求】

新政协的召开;

中华人民共和国的成立;

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的形成;

人民代表大会制度的创立;

民族区域自治制度的建立。

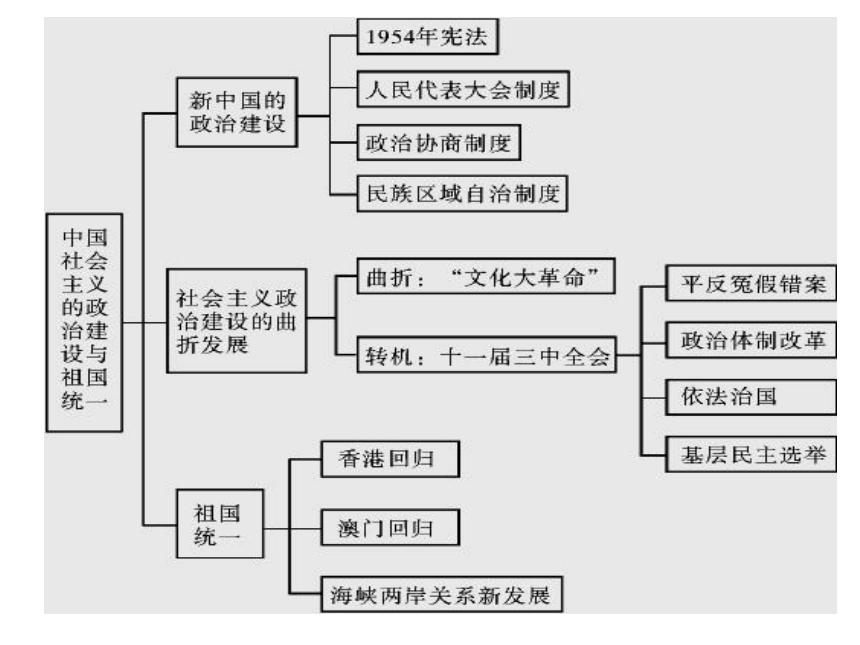

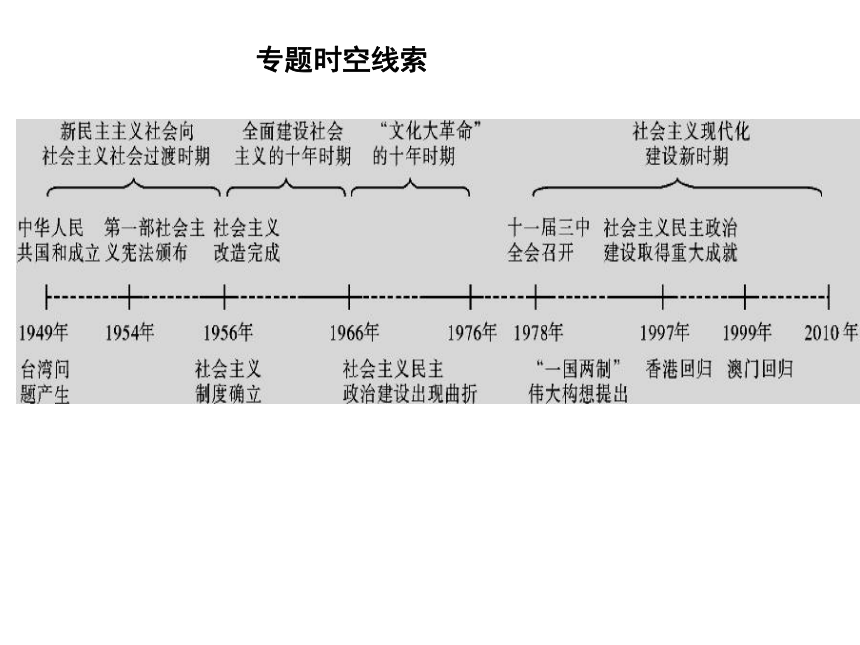

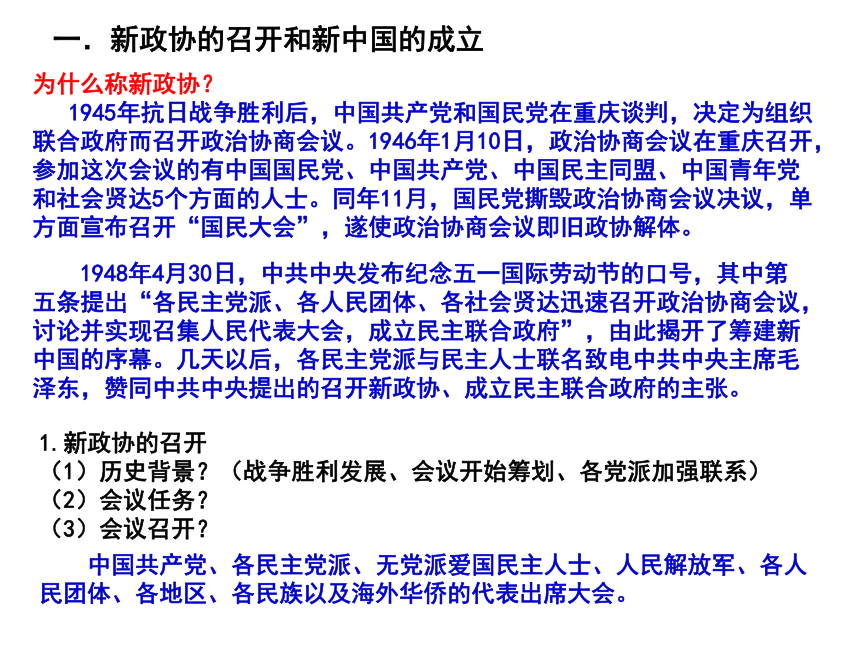

专题时空线索 第1课 新中国的成立与民主政治制度的建设 1948年4月30日,中共中央发布纪念五一国际劳动节的口号,其中第五条提出“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”,由此揭开了筹建新中国的序幕。几天以后,各民主党派与民主人士联名致电中共中央主席毛泽东,赞同中共中央提出的召开新政协、成立民主联合政府的主张。 一.新政协的召开和新中国的成立1.新政协的召开

(1)历史背景?(战争胜利发展、会议开始筹划、各党派加强联系)

(2)会议任务?

(3)会议召开? 中国共产党、各民主党派、无党派爱国民主人士、人民解放军、各人民团体、各地区、各民族以及海外华侨的代表出席大会。 为什么称新政协?

1945年抗日战争胜利后,中国共产党和国民党在重庆谈判,决定为组织联合政府而召开政治协商会议。1946年1月10日,政治协商会议在重庆召开,参加这次会议的有中国国民党、中国共产党、中国民主同盟、中国青年党和社会贤达5个方面的人士。同年11月,国民党撕毁政治协商会议决议,单方面宣布召开“国民大会”,遂使政治协商会议即旧政协解体。 (4)会议内容:

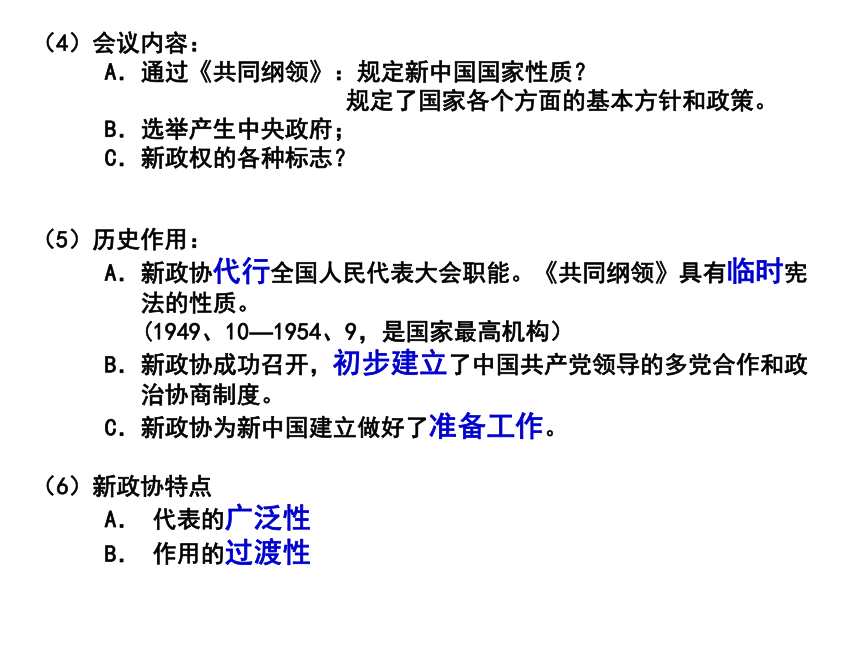

A.通过《共同纲领》:规定新中国国家性质?

规定了国家各个方面的基本方针和政策。

B.选举产生中央政府;

C.新政权的各种标志?(5)历史作用:

A.新政协代行全国人民代表大会职能。《共同纲领》具有临时宪

法的性质。

(1949、10—1954、9,是国家最高机构)

B.新政协成功召开,初步建立了中国共产党领导的多党合作和政

治协商制度。

C.新政协为新中国建立做好了准备工作。

(6)新政协特点

A. 代表的广泛性

B. 作用的过渡性2.新中国的成立

1949、10、1,中央人民政府举行第一次全体会议,接受《共同纲

领》为施政纲领。

下午,举行开国大典。宣告新中国成立。

历史意义(国内意义):

A.标志中国结束半殖民地半封建社会,成为真正的独立主权国家,

揭开历史新纪元。(开始向社会主义过渡)

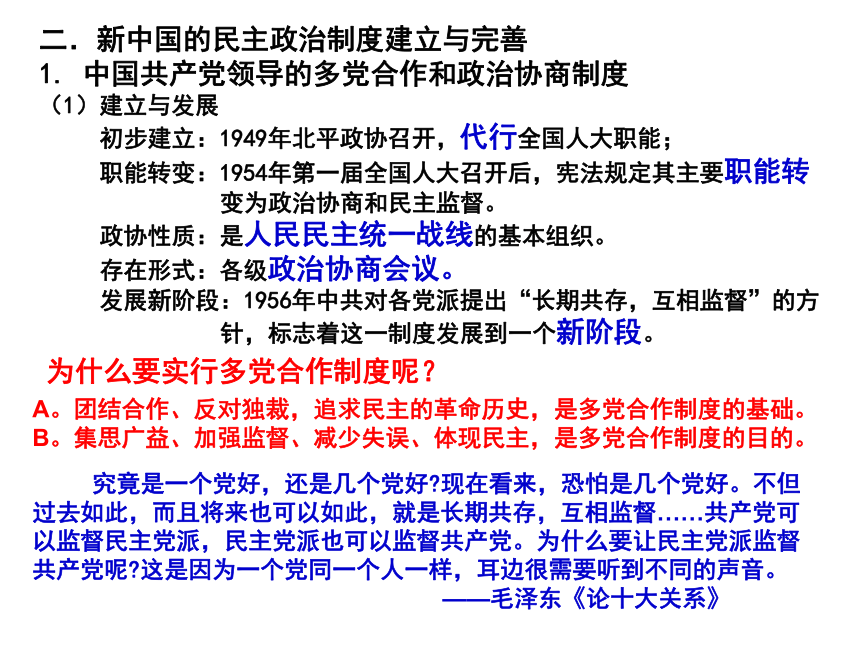

B.为新中国民主政治建设奠定基础。二.新中国的民主政治制度建立与完善

1. 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

(1)建立与发展

初步建立:1949年北平政协召开,代行全国人大职能;

职能转变:1954年第一届全国人大召开后,宪法规定其主要职能转

变为政治协商和民主监督。

政协性质:是人民民主统一战线的基本组织。

存在形式:各级政治协商会议。

发展新阶段:1956年中共对各党派提出“长期共存,互相监督”的方

针,标志着这一制度发展到一个新阶段。为什么要实行多党合作制度呢?A。团结合作、反对独裁,追求民主的革命历史,是多党合作制度的基础。

B。集思广益、加强监督、减少失误、体现民主,是多党合作制度的目的。 究竟是一个党好,还是几个党好?现在看来,恐怕是几个党好。不但过去如此,而且将来也可以如此,就是长期共存,互相监督……共产党可以监督民主党派,民主党派也可以监督共产党。为什么要让民主党派监督共产党呢?这是因为一个党同一个人一样,耳边很需要听到不同的声音。

——毛泽东《论十大关系》 国民党元老邵力子曾深有感触地说:“我体会到中国共产党和各民主党派‘长期共存,互相监督’方针的提出不是偶然的……我愿意在这个方针下,尽力联系原国民党及与原国民党有历史联系的社会中上层人士,团结在政府的周围,进一步发挥统一战线应有的作用。” (2)地位与作用

A.是我国基本政治制度。既体现我国民主特色,也体现我国

政党政治特点。

B.团结了各党派的力量,在恢复发展国民经济、巩固新生的人民政权、实现社会主义改造等方面发挥了重要作用。 民主建国会中央主任委员黄炎培,在国民党统治时期不愿在政府中任职。新中国建立后,他欣然就任政务院副总理兼轻工业部部长。他儿子问他为什么年过七旬却做起官来了,他回答说:人民政府,是人民的政府,是自家的政府。自家的事,需要人做时,自家不应该不做,是做事,不是做官。我国多党合作制的特点?

(1)政党地位:

在多党合作的关系中,中国共产党是处于政治领导地位的唯一政党,这种领导地位是经过几十年的实践而为全国人民和各民主党派公认的,彼此在法律上是平等的,组织上是独立的。

(2)政党关系:

政治上是密切合作关系,共产党不是独揽政权,民主党也不同于其它国家的在野党,二者是政治合作,共产党执政、各民主党派共同参政的关系。

(3)合作基础:

坚持社会主义道路是多党合作的政治基础。

(4)合作方式:

中国人民政治协商会议是最重要的组织形式,是中国共产党与各民主党派合作的重要渠道和场所、参政议政的舞台。2.人民代表大会制度

(1)建立过程

1949年,新政协《共同纲领》规定:人民行使国家政权的机关为

各级人民代表大会和各级人民政府。各级人民代表大会由人

民用普选方法产生。国家最高政权机关为全国人民代表大会。

1953年,地方各级人民代表大会召开,为全国人大召开奠定法律基

础和组织基础;

1954年,第一届全国人民代表大会在北京召开,主要任务是制定新

中国的宪法。它的召开标志人民代表大会制度在全国确立。

(2)54年宪法

主要内容:A。中国国家性质是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的

人民民主国家;

B.根本政治制度是全国人民代表大会制度。

宪法特点:体现了人民民主和社会主义两大原则;

是新中国第一部社会主义类型的宪法。

(3)地位与作用

A.是我国的根本政治制度。

B.进一步调动广大人民的建设新中国的积极性。促进社会主义各项事

业的建设。人民政协和人民代表大会的比较

1.二者的联系:

都是具有中国特色社会主义民主的重要形式。

2.二者的区别

(1)性质不同。人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是统一战线的组织形式,它不是国家机构。人民代表大会是我国的国家权力机关,代表人民统一行使国家权力。

(2)职能不同。人民政协的职能主要是政治协商、民主监督和参政议政。人大的职能是履行立法权、任免权、决定权和监督权等。

(3)产生和组成方式不同。人民政协由协商产生,即由上届委员会协商决定,由中国共产党、各民主党派、无党派民主人士、人民团体、各少数民族和各界代表、台湾同胞、港澳同胞和归国华侨的代表以及特邀人士组成。人民代表大会由人大代表组成。3.民族区域自治制度(1)制度含义:

就是在中央政府的统一领导下,各少数民族聚居的地区设立自治区域和自治机关,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权利。(2)实行原因: 中国历史上民族发展在地区上是互相交叉的……汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。这样就形成各民族杂居的现象,而一个民族完全聚居在一个地方的比较少,甚至极少。历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使人们这个民族大家庭得到了解放。在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互动,求得共同的发展,共同的繁荣。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》 (3)实行目的:

既保证国家统一,又充分体现民族平等和团结。 (4)实行原则:

平等、团结、共同繁荣。

(5)建立与发展:

1949年新政协的《共同纲领》规定实行民族的区域自治;

1954年宪法正式确立了民族区域自治制度。

(6)五大自治区:

内蒙(1947年),新疆(55年)、广西、宁夏、西藏(1965年)。

(7)地位与作用

地位:是我国基本政治制度。既体现我国民主特色,也体现我国

的民族政策。

作用:满足了当家作主愿望,实现了民族平等,保证了祖国统一

和民族团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步。 各少数民族聚居的地方,应实行民族区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域的大小,分别建立各族民族自治机关。各民族杂居的地方及民族自治区内,各民族在当地政权机关中均应有相当名额的代表。

——《共同纲领》 宁夏回族

自治区1958新疆维吾尔自治区1955内蒙古自治区1947西藏自治区1965广西壮族自治区1958我国民主政治制度的内容和特点? 人民代表大会制度

根本政治制度

(国家政体)中共领导的多党合作和政治协商制度

基本政治制度

(政党政治)民族区域自治制度

基本政治制度

(民族政策)中华人民共和国宪法以不同的史观看待现代中国政治制度

1.文明史观——从文明的多元化认识中国的政治建设之路

世界是丰富多彩的。各国文明的多样性,是人类社会的基本特征,也是人类文明进步的动力,应尊重各国的历史文化、社会制度和发展模式,承认世界多样性的现实,以包容的胸怀对待文明间的差异。每个国家都有权根据本国国情选择适合自己的社会制度和发展模式,有权保护、发展适合自己的社会文明。

2.现代化史观——从历史发展进程认识中国政治民主化

中国近现代一直在不断追求政治民主化,建立真正的民主国家。维新派的资产阶级的君主立宪制度——孙中山的资产阶级的民主共和制度——中国共产党的人民民主国家著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”材料中的“第一次”从侧面反映出新社会的政治生活和社会变革具有

①平等性 ②广泛性 ③继承性 ④深刻性

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④小张翻阅旧报纸,发现 1949 年 9 月 30 日《人民日报》头版特大粗黑标题报道:“中国人民政协制定人民大宪章。”下列对此报道分析正确的是

A.反映了中国首部社会主义宪法诞生的事实

B.“人民大宪章”应该是“共同纲领”的排版失误

C.“中国人民政协”应是“全国人民代表大会”之误

D.“人民大宪章”的提法反映了“共同纲领”的性质和地位美国学者约翰·奈斯比特在他的著作《中国大趋势》一书中反复强调,民主的含义就是“人民说了算”、“人民是统治者”、“民主意味着人民统治国家”。下列选项中最能反映这一观点的是

A.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 B.民族区域自治制度

C.人民代表大会制度 D.依法治国的方略

20 世纪 50 年代是中国共产党人在夺取全国政权以后,开始按照自己的理想建设全新的社会政治制度的第一个阶段。下列关于 1955 年我国社会状况描述错误的是

A.社会主义改造还未完成

B.西藏自治区还没有设立

C.政协会议作为统一战线组织继续存在

D.《共同纲领》起着临时宪法的作用下图是中华人民共和国某时期政权组织结构示意图。中央人民政府委员会①接受中国人民政治协商会议全体会议的领导 ②具有新民主主义政权性质

③依据《中华人民共和国宪法》履行职权 ④领导完成了社会主义改造

A.①② B.②④ C.①③ D.③④某学校组织了一次主题为“和睦大家庭”的民族关系图片展,展览内容按20世纪的不同年代分为若干板块,在60年代板块中可能展出的图片是

A.《共同纲领》封面 B.新中国第一部宪法片断

C. 西藏自治区成立大会 D.内蒙古自治区成立30周年庆典

第1课时 新中国的成立与民主政治制度的建设【高考要求】

新政协的召开;

中华人民共和国的成立;

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的形成;

人民代表大会制度的创立;

民族区域自治制度的建立。

专题时空线索 第1课 新中国的成立与民主政治制度的建设 1948年4月30日,中共中央发布纪念五一国际劳动节的口号,其中第五条提出“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”,由此揭开了筹建新中国的序幕。几天以后,各民主党派与民主人士联名致电中共中央主席毛泽东,赞同中共中央提出的召开新政协、成立民主联合政府的主张。 一.新政协的召开和新中国的成立1.新政协的召开

(1)历史背景?(战争胜利发展、会议开始筹划、各党派加强联系)

(2)会议任务?

(3)会议召开? 中国共产党、各民主党派、无党派爱国民主人士、人民解放军、各人民团体、各地区、各民族以及海外华侨的代表出席大会。 为什么称新政协?

1945年抗日战争胜利后,中国共产党和国民党在重庆谈判,决定为组织联合政府而召开政治协商会议。1946年1月10日,政治协商会议在重庆召开,参加这次会议的有中国国民党、中国共产党、中国民主同盟、中国青年党和社会贤达5个方面的人士。同年11月,国民党撕毁政治协商会议决议,单方面宣布召开“国民大会”,遂使政治协商会议即旧政协解体。 (4)会议内容:

A.通过《共同纲领》:规定新中国国家性质?

规定了国家各个方面的基本方针和政策。

B.选举产生中央政府;

C.新政权的各种标志?(5)历史作用:

A.新政协代行全国人民代表大会职能。《共同纲领》具有临时宪

法的性质。

(1949、10—1954、9,是国家最高机构)

B.新政协成功召开,初步建立了中国共产党领导的多党合作和政

治协商制度。

C.新政协为新中国建立做好了准备工作。

(6)新政协特点

A. 代表的广泛性

B. 作用的过渡性2.新中国的成立

1949、10、1,中央人民政府举行第一次全体会议,接受《共同纲

领》为施政纲领。

下午,举行开国大典。宣告新中国成立。

历史意义(国内意义):

A.标志中国结束半殖民地半封建社会,成为真正的独立主权国家,

揭开历史新纪元。(开始向社会主义过渡)

B.为新中国民主政治建设奠定基础。二.新中国的民主政治制度建立与完善

1. 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

(1)建立与发展

初步建立:1949年北平政协召开,代行全国人大职能;

职能转变:1954年第一届全国人大召开后,宪法规定其主要职能转

变为政治协商和民主监督。

政协性质:是人民民主统一战线的基本组织。

存在形式:各级政治协商会议。

发展新阶段:1956年中共对各党派提出“长期共存,互相监督”的方

针,标志着这一制度发展到一个新阶段。为什么要实行多党合作制度呢?A。团结合作、反对独裁,追求民主的革命历史,是多党合作制度的基础。

B。集思广益、加强监督、减少失误、体现民主,是多党合作制度的目的。 究竟是一个党好,还是几个党好?现在看来,恐怕是几个党好。不但过去如此,而且将来也可以如此,就是长期共存,互相监督……共产党可以监督民主党派,民主党派也可以监督共产党。为什么要让民主党派监督共产党呢?这是因为一个党同一个人一样,耳边很需要听到不同的声音。

——毛泽东《论十大关系》 国民党元老邵力子曾深有感触地说:“我体会到中国共产党和各民主党派‘长期共存,互相监督’方针的提出不是偶然的……我愿意在这个方针下,尽力联系原国民党及与原国民党有历史联系的社会中上层人士,团结在政府的周围,进一步发挥统一战线应有的作用。” (2)地位与作用

A.是我国基本政治制度。既体现我国民主特色,也体现我国

政党政治特点。

B.团结了各党派的力量,在恢复发展国民经济、巩固新生的人民政权、实现社会主义改造等方面发挥了重要作用。 民主建国会中央主任委员黄炎培,在国民党统治时期不愿在政府中任职。新中国建立后,他欣然就任政务院副总理兼轻工业部部长。他儿子问他为什么年过七旬却做起官来了,他回答说:人民政府,是人民的政府,是自家的政府。自家的事,需要人做时,自家不应该不做,是做事,不是做官。我国多党合作制的特点?

(1)政党地位:

在多党合作的关系中,中国共产党是处于政治领导地位的唯一政党,这种领导地位是经过几十年的实践而为全国人民和各民主党派公认的,彼此在法律上是平等的,组织上是独立的。

(2)政党关系:

政治上是密切合作关系,共产党不是独揽政权,民主党也不同于其它国家的在野党,二者是政治合作,共产党执政、各民主党派共同参政的关系。

(3)合作基础:

坚持社会主义道路是多党合作的政治基础。

(4)合作方式:

中国人民政治协商会议是最重要的组织形式,是中国共产党与各民主党派合作的重要渠道和场所、参政议政的舞台。2.人民代表大会制度

(1)建立过程

1949年,新政协《共同纲领》规定:人民行使国家政权的机关为

各级人民代表大会和各级人民政府。各级人民代表大会由人

民用普选方法产生。国家最高政权机关为全国人民代表大会。

1953年,地方各级人民代表大会召开,为全国人大召开奠定法律基

础和组织基础;

1954年,第一届全国人民代表大会在北京召开,主要任务是制定新

中国的宪法。它的召开标志人民代表大会制度在全国确立。

(2)54年宪法

主要内容:A。中国国家性质是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的

人民民主国家;

B.根本政治制度是全国人民代表大会制度。

宪法特点:体现了人民民主和社会主义两大原则;

是新中国第一部社会主义类型的宪法。

(3)地位与作用

A.是我国的根本政治制度。

B.进一步调动广大人民的建设新中国的积极性。促进社会主义各项事

业的建设。人民政协和人民代表大会的比较

1.二者的联系:

都是具有中国特色社会主义民主的重要形式。

2.二者的区别

(1)性质不同。人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是统一战线的组织形式,它不是国家机构。人民代表大会是我国的国家权力机关,代表人民统一行使国家权力。

(2)职能不同。人民政协的职能主要是政治协商、民主监督和参政议政。人大的职能是履行立法权、任免权、决定权和监督权等。

(3)产生和组成方式不同。人民政协由协商产生,即由上届委员会协商决定,由中国共产党、各民主党派、无党派民主人士、人民团体、各少数民族和各界代表、台湾同胞、港澳同胞和归国华侨的代表以及特邀人士组成。人民代表大会由人大代表组成。3.民族区域自治制度(1)制度含义:

就是在中央政府的统一领导下,各少数民族聚居的地区设立自治区域和自治机关,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权利。(2)实行原因: 中国历史上民族发展在地区上是互相交叉的……汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。这样就形成各民族杂居的现象,而一个民族完全聚居在一个地方的比较少,甚至极少。历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘苦结成了战斗友谊,使人们这个民族大家庭得到了解放。在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作、民族互动,求得共同的发展,共同的繁荣。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》 (3)实行目的:

既保证国家统一,又充分体现民族平等和团结。 (4)实行原则:

平等、团结、共同繁荣。

(5)建立与发展:

1949年新政协的《共同纲领》规定实行民族的区域自治;

1954年宪法正式确立了民族区域自治制度。

(6)五大自治区:

内蒙(1947年),新疆(55年)、广西、宁夏、西藏(1965年)。

(7)地位与作用

地位:是我国基本政治制度。既体现我国民主特色,也体现我国

的民族政策。

作用:满足了当家作主愿望,实现了民族平等,保证了祖国统一

和民族团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步。 各少数民族聚居的地方,应实行民族区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域的大小,分别建立各族民族自治机关。各民族杂居的地方及民族自治区内,各民族在当地政权机关中均应有相当名额的代表。

——《共同纲领》 宁夏回族

自治区1958新疆维吾尔自治区1955内蒙古自治区1947西藏自治区1965广西壮族自治区1958我国民主政治制度的内容和特点? 人民代表大会制度

根本政治制度

(国家政体)中共领导的多党合作和政治协商制度

基本政治制度

(政党政治)民族区域自治制度

基本政治制度

(民族政策)中华人民共和国宪法以不同的史观看待现代中国政治制度

1.文明史观——从文明的多元化认识中国的政治建设之路

世界是丰富多彩的。各国文明的多样性,是人类社会的基本特征,也是人类文明进步的动力,应尊重各国的历史文化、社会制度和发展模式,承认世界多样性的现实,以包容的胸怀对待文明间的差异。每个国家都有权根据本国国情选择适合自己的社会制度和发展模式,有权保护、发展适合自己的社会文明。

2.现代化史观——从历史发展进程认识中国政治民主化

中国近现代一直在不断追求政治民主化,建立真正的民主国家。维新派的资产阶级的君主立宪制度——孙中山的资产阶级的民主共和制度——中国共产党的人民民主国家著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”材料中的“第一次”从侧面反映出新社会的政治生活和社会变革具有

①平等性 ②广泛性 ③继承性 ④深刻性

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④小张翻阅旧报纸,发现 1949 年 9 月 30 日《人民日报》头版特大粗黑标题报道:“中国人民政协制定人民大宪章。”下列对此报道分析正确的是

A.反映了中国首部社会主义宪法诞生的事实

B.“人民大宪章”应该是“共同纲领”的排版失误

C.“中国人民政协”应是“全国人民代表大会”之误

D.“人民大宪章”的提法反映了“共同纲领”的性质和地位美国学者约翰·奈斯比特在他的著作《中国大趋势》一书中反复强调,民主的含义就是“人民说了算”、“人民是统治者”、“民主意味着人民统治国家”。下列选项中最能反映这一观点的是

A.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 B.民族区域自治制度

C.人民代表大会制度 D.依法治国的方略

20 世纪 50 年代是中国共产党人在夺取全国政权以后,开始按照自己的理想建设全新的社会政治制度的第一个阶段。下列关于 1955 年我国社会状况描述错误的是

A.社会主义改造还未完成

B.西藏自治区还没有设立

C.政协会议作为统一战线组织继续存在

D.《共同纲领》起着临时宪法的作用下图是中华人民共和国某时期政权组织结构示意图。中央人民政府委员会①接受中国人民政治协商会议全体会议的领导 ②具有新民主主义政权性质

③依据《中华人民共和国宪法》履行职权 ④领导完成了社会主义改造

A.①② B.②④ C.①③ D.③④某学校组织了一次主题为“和睦大家庭”的民族关系图片展,展览内容按20世纪的不同年代分为若干板块,在60年代板块中可能展出的图片是

A.《共同纲领》封面 B.新中国第一部宪法片断

C. 西藏自治区成立大会 D.内蒙古自治区成立30周年庆典

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭