机械振动和机械波教材分析及教学建议

文档属性

| 名称 | 机械振动和机械波教材分析及教学建议 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 262.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2008-08-29 20:54:00 | ||

图片预览

文档简介

课件71张PPT。《机械振动》、《机械波》东阳中学 马沪乡 08.2.22教材分析

教学建议机械振动 教材分析及教学建议

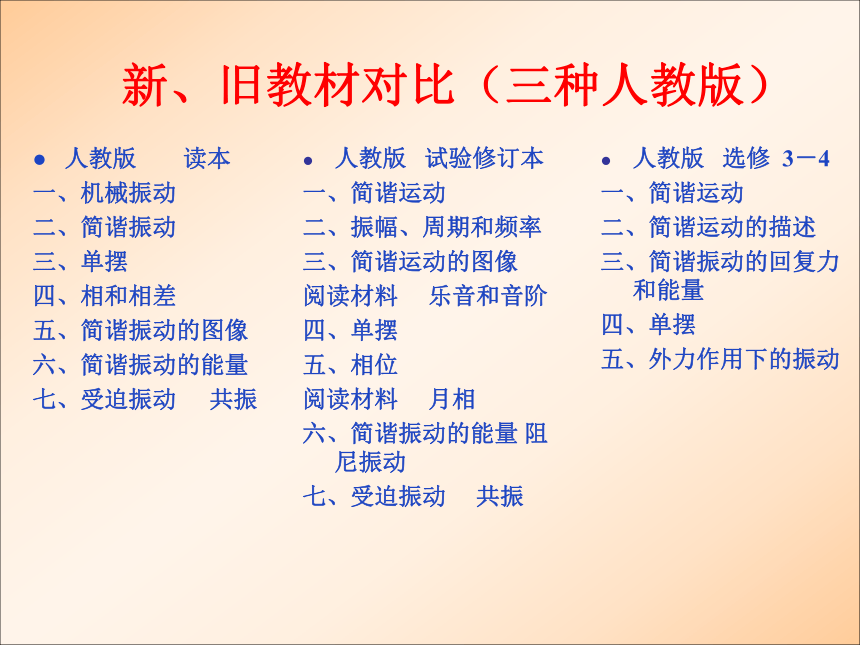

新、旧教材对比(三种人教版)人教版 读本

一、机械振动

二、简谐振动

三、单摆

四、相和相差

五、简谐振动的图像

六、简谐振动的能量

七、受迫振动 共振人教版 试验修订本

一、简谐运动

二、振幅、周期和频率

三、简谐运动的图像

阅读材料 乐音和音阶

四、单摆

五、相位

阅读材料 月相

六、简谐振动的能量 阻尼振动

七、受迫振动 共振人教版 选修 3-4

一、简谐运动

二、简谐运动的描述

三、简谐振动的回复力和能量

四、单摆

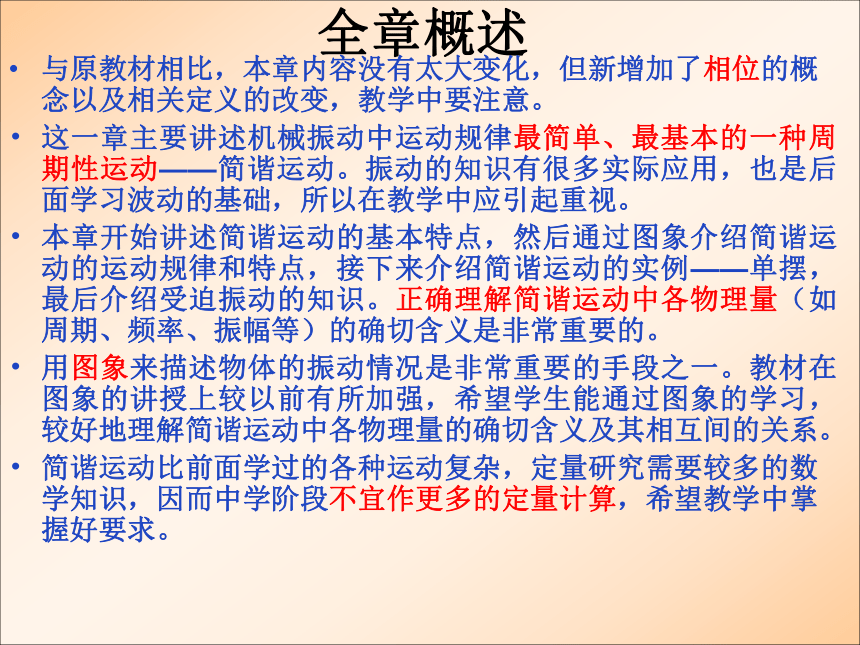

五、外力作用下的振动全章概述 与原教材相比,本章内容没有太大变化,但新增加了相位的概念以及相关定义的改变,教学中要注意。

这一章主要讲述机械振动中运动规律最简单、最基本的一种周期性运动——简谐运动。振动的知识有很多实际应用,也是后面学习波动的基础,所以在教学中应引起重视。

本章开始讲述简谐运动的基本特点,然后通过图象介绍简谐运动的运动规律和特点,接下来介绍简谐运动的实例——单摆,最后介绍受迫振动的知识。正确理解简谐运动中各物理量(如周期、频率、振幅等)的确切含义是非常重要的。

用图象来描述物体的振动情况是非常重要的手段之一。教材在图象的讲授上较以前有所加强,希望学生能通过图象的学习,较好地理解简谐运动中各物理量的确切含义及其相互间的关系。

简谐运动比前面学过的各种运动复杂,定量研究需要较多的数学知识,因而中学阶段不宜作更多的定量计算,希望教学中掌握好要求。 教材分析和教学建议课时分配

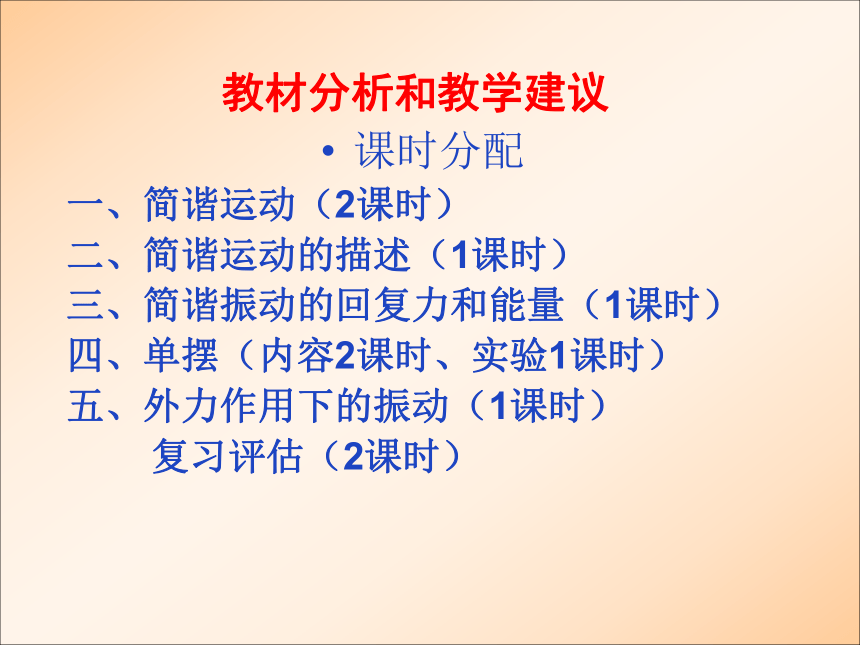

一、简谐运动(2课时)

二、简谐运动的描述(1课时)

三、简谐振动的回复力和能量(1课时)

四、单摆(内容2课时、实验1课时)

五、外力作用下的振动(1课时)

复习评估(2课时)

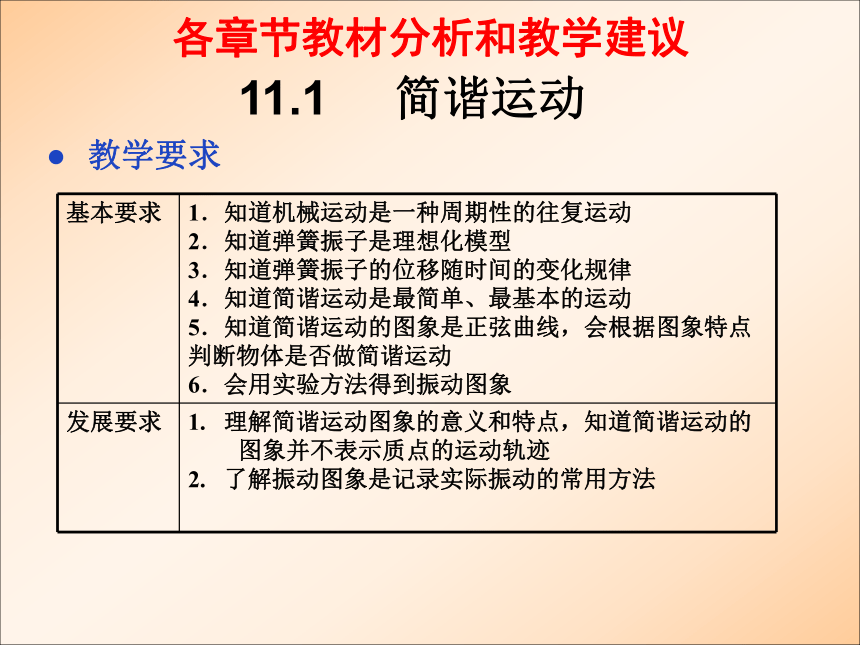

各章节教材分析和教学建议 11.1 简谐运动

教学要求

教学重点、难点

理解简谐运动的位移-时间图象 ,根据简谐运动的图象弄清各时刻质点的位移、路程及运动方向。 学生疑点

弹簧振子的运动轨迹与位移-时间图象的关系

学生易错点

简谐运动中质点的位移、振动方向教学建议

引入:介绍、播放生活中的一些振动的例子,找出共同点,引出机械振动的定义。

新课教学:

1、弹簧振子 介绍概念时,突出弹簧振子是一种理想化模型,这是一种常用的物理方法

2、弹簧振子的位移-时间图象

(a) 强调坐标位置、方向和原点的确立,让学生清楚振子位移的大小、方向的意义。

(b)用频闪照相的方法来显示振子在不同时刻的位置。让学生理解振子的位移时间图象,即x-t图象。 在这教师要讲明因为摄像底片从下向上匀速运动,底片运动的距离与时间成正比。因此,可用底片运动的距离代表时间轴。振子的频闪照片反映了不同时刻振子离开平衡位置的位移,也就是位移随时间变化的规律。 (在这可适当强调这不是轨迹图线)

振动物体的位移与运动学中的位移含义不同,振子的位移总是相对于平衡位置而言的,即初位置是平衡位置,末位置是振子所在的位置。因而振子对平衡位置的位移方向始终背离平衡位置。

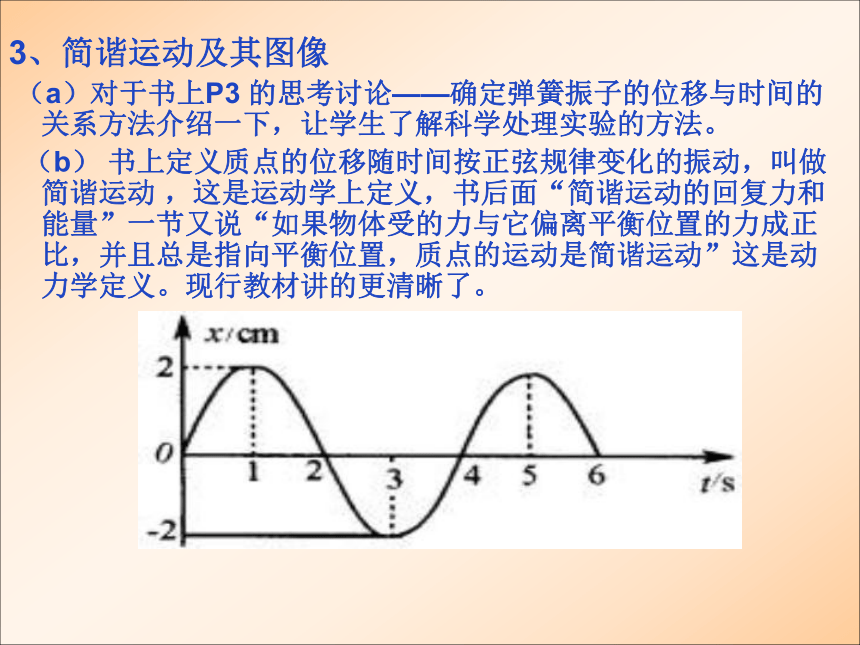

3、简谐运动及其图像

(a)对于书上P3 的思考讨论——确定弹簧振子的位移与时间的关系方法介绍一下,让学生了解科学处理实验的方法。

(b) 书上定义质点的位移随时间按正弦规律变化的振动,叫做简谐运动 ,这是运动学上定义,书后面“简谐运动的回复力和能量”一节又说“如果物体受的力与它偏离平衡位置的力成正比,并且总是指向平衡位置,质点的运动是简谐运动”这是动力学定义。现行教材讲的更清晰了。

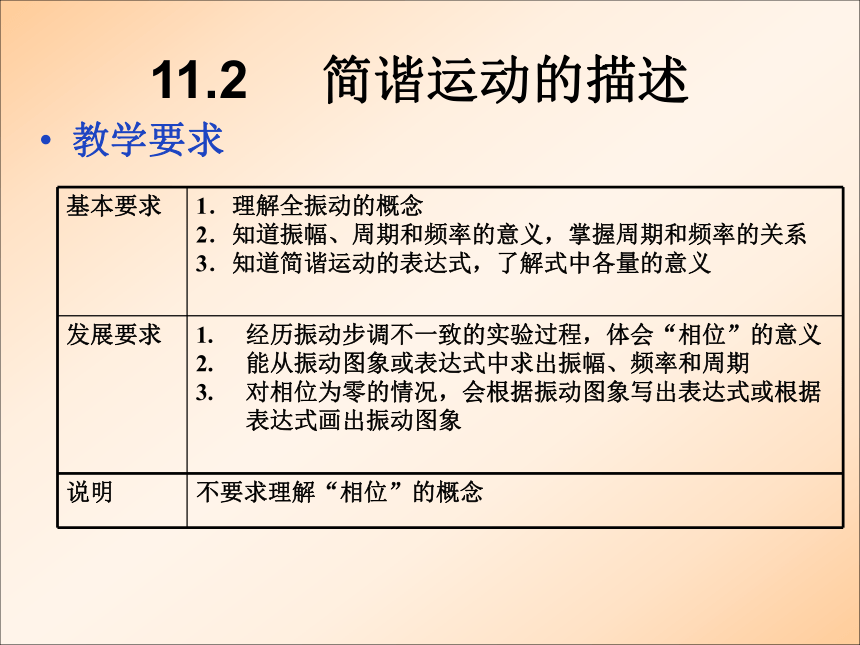

11.2 简谐运动的描述教学要求

教学建议

1.振幅(振动能量)和频率、周期(振动快慢) 让学生明确上述物理量的确切含义,并能描述一次全振动的确切过程。教学重点、难点

1.描述简谐运动的物理量、公式

2.初相和相位差概念 学生疑点

初相和相位差

学生易错点

振幅和位移、初相和相位差2.相位

相位的概念对理解简谐运动及其合成有着非常重要的作用,是学习交变电流及波动的基础,教学中应给予充分的重视.同时也应注意,相位的概念比较抽象,学生理解起来可能会有一些难度,教师应根据学生的情况把握好教学要求.

可以引入两相同的单摆:(1)将摆球向同一侧拉离平衡位置达相同偏角后同时释放,它们的振幅相同,周期相同,并且可观察到它们运动的步调一致.(2)将摆球向相反一侧拉离平衡位置达最大偏角后释放,它们虽振幅、周期相同,但可观察到它们运动的步调不一致.体会相位的意义以及同相、反相。 3.简谐运动的表达式

直接引入简谐运动表达式,可以利用下面的图引导学生和交流电表达式进行类比,加深印象。 要求学生记住公式并能理解相关物理量的含义。对一般学生来说,能理解相位的物理意义,识别位移公式中各量的含义就可以了,所以教材对这部分的叙述比较简单,以防止给学生造成过重的负担.如果学生基础好,教师也可以介绍参考圆的方法,帮助学生更深入地理解相位的概念. 3.简谐运动的表达式

(1).简谐运动的振动方程:我们称简谐运动的位移随时间变化的关系式为振动方程(位移方程).

(2).圆频率:振动方程中的ω叫做圆频率(相当于匀速圆周运动中的角速度),也叫做角频率,它与周期或频率之间的关系为 。

(3).相位的定义:我们把振动方程中正弦(或余弦)函数符号后面相当于角度的量 ,叫做振动的相位,相位也叫位相、周相,或简称为相.

【注意】同一个振动用不同函数表示时相位不同.

(1)相位 是随时间变化的一个变量

(2)t=0时的相位, 叫做初相位,简称初相.

(3)相位每增加 ,就意味着完成了一次全振动.4.相位差:顾名思义,是指两个相位之差,在实际中经常用到的是两个具有相同频率的简谐运动的相位差,反映出两简谐运动的步调差异.

设两简谐运动A和B的振动方程分别为:

它们的相位差为。

可见,其相位差恰等于它们的初相之差,因为初相是确定的,所以对频率相同的两个简谐运动有确定的相位差.称B的相比A的相超前,或A的相比B的相落后 ,则称B的相比A的落后 ,或A的相比B的相超前.

(1)同相:相位差为零,一般地为 =2nл.(n=0,1,2,3,…)

(2)反相:相位差为л ,一般地为 =(2n+1)л (n=0,1, )

【注意】比较相位或计算相位差时,要用同种函数来表示振动方程.

5. 运用图象、公式描述简谐运动

可以结合图像、公式让学生练习处理简谐运动以及相位问题11.3 简谐运动的回复力和能量教学要求

教学建议

1.简谐运动的回复力

对于简谐运动的动力学定义,回复力中各物理量和符号一定要讲授透彻。教学重点、难点

简谐运动回复力 学生疑点

回复力与合力

学生易错点

回复力与合力2.简谐运动的能量

以水平弹簧振子理想模型为例,结合实物图,图表分析,完全可以让学生自主得出一个周期内能量怎样转化,意识到机械能的守恒。

教师强调

(l)在振动的一个周期内,动能和势能间完成两次周期性的转化。

(2)振动势能可以为重力势能(例如单摆),可以是弹性势能(例如水平方向振动的弹簧振子),也可以是重力势能和弹性势能之和(例如沿竖直方向振动的弹簧振子),我们约定振动势能是以平衡位置为零势能位置。

(3)振动能量是指振动的动能和势能的总和,在简谐运动过程中振动能量保持不变。

(4)要求学生具有由实物图和x-t图分析振子能量转化的能力。

11.4 单摆教学要求

教学重点、难点

单摆的周期公式 学生疑点

学生易错点

摆长和摆线长教学建议

1.单摆

(1)单摆放在简谐运动的图象后面讲授,在学生借助图象对简谐运动有了一定程度的了解后,再将受力和运动情况较为复杂的单摆作为简谐运动的一个特例来研究,可能会更有利于学生学习.

(2)让学生理解单摆是理想模型。

(3)单摆的受力和运动情况较弹簧振子复杂,教学中应该注意使学生领会课本中“在研究摆球沿圆弧运动情况时,可以不考虑与摆球运动方向垂直的力,而只考虑沿摆球运动方向的力”的含义,使学生明确单摆的回复力是沿圆弧切线方向的分力Gsinθ,不是重力和绳子拉力的合力.

(4)在单摆的教学中,注意让学生了解单摆做简谐运动的条件,并体会物理学中常用的近似方法.

单摆的摆角越小,其运动越接近简谐运动.多数老教材中常给出单摆做简谐运动的条件是摆角小于5°,而在实际中摆角小于5°的单摆,其运动细节很难观察.因此,课本在测单摆的周期的实验中说明,可在摆角为10°的情况下研究单摆的运动情况,此时由于角度近似而引起的相对误差为15%左右,在中学阶段是可以的.而且新教材中已经把条件改为小于10°.

(5)对于重点内容通过课堂练习巩固加深印象。本课难点在于力的分析上,由教师画好受力分析图,可用彩粉笔标示,同时引导学生看书,这部分内容老教材属于A类要求及了解内容,只要使大部分学生能明白基本过程即可,新教材提高了要求.

2.单摆的周期

(1)可以提问:决定单摆振动周期的因素有哪些?让学生进行猜想 ,然后通过对比实验得出结论。

(2)对于书上“探究单摆周期与摆长的关系”可以让学生在实验——得出数据——猜想结论——计算、验证猜想的过程中体会物理规律得出的一般步骤。3.实验:探究单摆周期与摆长的关系

P16-P17与现行教材相比,“实验:用单摆测重力加速度”变为“实验:探究单摆周期与摆长的关系”。可先由教师做实验,定性确定影响周期的因素;然后由学生做实验,定量探究周期T与摆长L的关系。

要说明两点

(1)再次遇到通过作图判断两个量的关系的方法(不是线性化成线性关系)

(2)科学方法——在惠更斯年代,周期公式不是推导出来的,也不是单纯实验数据的归纳,但实验的启示十分重要。

11.5 外力作用下的振动教学要求

教学重点、难点

对受迫振动、阻尼振动、共振等概念的理解 学生疑点

固有频率、受迫振动的频率

学生易错点

受迫振动和共振 教学建议

1.教学中应该充分发挥实验的作用,使学生理解物体在做受迫振动时其频率跟驱动力频率的关系,以及受迫振动的频率与物体固有频率接近时,振动的特点。

2.记住共振图线对于学生更好了解共振是有帮助的。

3.在做共振实验时,如果条件有限的话可以让学生观看实验视频。

4.注意引导学生多思考共振在实际中的应用(如乐器的共鸣箱等)以及减振的做法,培养学生理论联系实际的能力和良好的科学素养。

5.可以举例让学生明白同一个振动按分类可有多种叫法

6.引导阅读课后关于共振的材料可以培养学生学习兴趣。机械波 教材分析及教学建议 人教版 读本

8.机械振动在媒质中的传播——机械波

9.波长、频率和波速之间的关系

10.波的图像

11.波的干涉

12.波的衍射人教版 试验修订本

1.波的形成和传播

2.波的图像

3.波长、频率和波速

4.波的反射和折射

阅读材料 混响

5.波的衍射

6.波的干涉

7.驻波

8.多普勒效应

9.次声波和超声波人教版 选修 3-4

1.波的形成和传播

2.波的图像

3.波长、频率和波速

4.波的反射和折射

5.波的衍射

6.波的干涉

7.多普勒效应新、旧教材对比(三种人教版)全章概述 本章基本上继承了老教材的知识结构和体系,在章节上对原有教材进行了增删,虽然由九节改为七节,把“驻波”和“次声波和超声波”删除,但把“波的反射和折射”改成必学,并增加了波面的知识和惠更斯原理,反而难度有一定上升,教学中应注意重难点。教材中采用更多的实验和插图便于教学和阅读,课堂中应加强学生的自主学习。教材分析和教学建议课时分配

1.波的形成和传播(1课时)

2.波的图像(2课时)

3.波长、频率和波速(2课时)

4.波的反射和折射(1课时)

5.波的衍射(1课时)

6.波的干涉(1课时)

7.多普勒效应(1课时)

复习评估 (2课时)

各章节教材分析和教学建议12.1 波的形成和传播

教学要求

教学重点、难点

机械波的形成过程 学生疑点

波动是怎样形成的

学生易错点

介质中质点是否随波迁移 教学建议

1、整体知识结构与过去基本相似

2、讲解波动离不开振动,而有关振动的知识是在以前讲的,学生可能遗忘,可根据学生实际进行适当复习

3、波是一种重要而又普遍的运动形式,也是高中物理学习的一个难点.课本对波的概念没有由定义出发,而是从单个绳波开始,讲解波的产生和传播,通过比喻、模拟和多幅图片,使学生比较形象地、步步深入地认识波的形成,明确波是传递能量的一种方式.学生对波的认识和理解需要一个过程,教学中不可急于求成,注意不要过多在概念上讨论,而要多举学生常见的或易于了解的实例、比喻或模拟,帮助学生逐步体会和理解.

多借助图像、仪器、视频辅助教学,可以更多让学生得出结论

教学中注意

1、机械波是机械振动这种运动形式的传播,介质的质点本身不会沿着波的传播方向离去,这点要向学生反复强调.波动和振动有密切联系,振动是波动的基础,但波动与振动是不同的,不能混淆.

2、波是振动状态的传播,也是能量的传播,同时,波是信息的载体。波在传播运动形式的同时,也传递能量和信息.这一重要结论,要使学生通过学习明确起来。

3、振动状态的传播形成“波”动。所以有时也把“振动在……上传播”说成“波在……上传播”。

4、机械波传播的机理:介质质点的相互作用

5、纵波和横波相比,以横波为主,书中多数例子都是横波

12.2 波的图像教学要求

教学建议

1、教材内容基本没有改变,删除了纵波的图像,教学中注意掌握

2、教学中注意波动图像和振动图像的区别

3、通过习题教学和波的图象的动态分析帮助学生记忆

教学重点、难点

波的图象的物理意义 学生疑点

波的图象与质点振动图象的区别

学生易错点

波的图象与质点振动图象 的混淆教学中注意

1、讲清楚波的图像的物理意义、用途,并学会画出图像。

2、可以列表对比波的图像和振动图像区别

包括对象(整体与个体)、坐标、意义(时刻与一段时间)、用途

3、让学生学会画出下一时刻波形图(课后练习)。12.3 波长、频率和波速教学要求

教学重点、难点

理解波长、频率和波速的物理意义及公式v=λf的含义 学生疑点

波速是否与频率有关?

学生易错点

v、f、λ三个量的关系 教学建议

1.新教材中波长定义用相位来定义,更科学、准确。可以结合老教材的定义加以说明。

2.波长、频率和波速的关系十分有用,要求学生掌握.除了记住公式外,可以让学生弄清这样两点:波源每做一次全振动,它就向外传出一个波长的波;每经过一个周期,波就向前传播一个波长的距离.

3.学生应该能从波的图象上确定波长和振幅,并从波的传播方向判断质点的运动方向.但是不要求讨论△t>T时的各种波形.

4. 在教学中注意让学生清楚波的三要素是由什么决定。

5.在习题中可适当处理机械波中常见的多解性问题,但不宜过深。12.4 波的反射和折射教学要求

教学重点、难点

1、波的反射和折射规律

2、波线、波面的概念 学生疑点

波折射的原理

学生易错点

波线、波面 教学建议

1、本节相对于老教材多了波面、波线和惠更斯原理,值得注意。教师要讲解清楚,但教材要求不高,学生理解原理即可,不用深抠。

2、惠更斯原理要求学生有较强的理解想象能力,教师要借助画图、多媒体教学,帮助学生加深印象。一、波动中的几个概念1.波线波的传播方向为波线。2.波面振动相位相同的各点组成的曲面。3.波前某一时刻波动所达到最前方的各点所连成的曲面。平面波球面波 介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源,而在其后的任意时刻,这些子波的包络就是新的波前.二 、惠更斯原理根据惠更斯原理,只要知道某一时刻的波阵面就可以用几何做图法确定下一时刻的波阵面。因此这一原理又就惠更斯作图法,它在很大程度上解决了波的传播方向问题。1)反射线、入射线和界面的法线在同一平面内;反射定律三、波的反射与折射 当波传播到两种介质的分界面时,一部分反射形成反射波,另一部分进入介质形成折射波。用惠更斯原理解释波的反射在时刻t,波阵面与图面的交线AA3到达图示的位置,A点和界面相遇。此后AA3上个点将依次到达界面。做出此时刻界面上各点发出的子波的包迹。因为波在同一介质中传播,速度不变,所以在 时刻,从A、B1、B2、发出的子波的半径分别是d,2d/3,d/3。其中 这些子波的包迹面也是与图面垂直的平面。它与图面的交线为B3D,而且,DB3=AA3。做垂直于此波阵面的直线,即得反射线。与入射波阵面AA3垂直的线称为入射线。结论1)反射线、入射线和界面的法线在同一平面内;折射定律由惠更斯原理,A、A3为同一波面上的两点, A、A3点达到界面发射子波,经?t后, A3点发射的子波到达界面处B3点,A点的到达B点。用惠更斯原理解释波的折射时刻 t时刻 t+△tv1/v2为第二种介质相对第一种介质的折射率。12.5 波的衍射教学要求

教学重点、难点

波发生明显衍射现象的条件

学生疑点

波发生明显衍射现象的条件

学生易错点

波发生明显衍射现象的条件容易记错教学建议

1、教师要讲清衍射是波特有的现象,强调产生明显衍射的条件,以及会用惠更斯原理解释衍射。

2、做实验和利用图片对于学生认识衍射现象很有帮助,教学中要注意创造条件做好实验,并充分利用课本提供的图片讲解.突出实验中观察到的“特殊”现象,帮助学生从观察实验和图片中归纳出结论.

3、对于衍射现象,在高中阶段不从理论上进行讨论,因此,不要引导学生探究“为什么波会发生衍射”,“为什么发生显著衍射现象的条件是障碍物比波长小”等类问题.

4、播放一些衍射的课件录像,有助学生理解和提高兴趣,可以让学生自己解释看见、听见的现象。12.6 波的干涉教学要求

教学重点、难点

产生稳定干涉现象的条件

学生疑点

产生稳定干涉现象的条件:相差恒定的含义

学生易错点

振动加强点和位移始终最大,振动加强线和波峰 教学建议

1、波的干涉实质上是波的一种特殊的叠加现象,所以理解波的叠加现象是认识波的干涉现象的基础.这里关键是理解两列波相遇而发生叠加时,对某一质点来说,它每一时刻振动的总位移,都等于该时刻两列波在该质点引起的位移的矢量和.

2、在学生理解波的叠加的基础上,再进一步说明在特殊情况下,即当两列波的频率相同时,叠加的结果就会出现稳定的特殊图样(即“干涉图样”)——某些点两列波引起的振动始终加强,某些点两列波引起的振动始终减弱,并且加强点与减弱点相互间隔.这就是干涉现象.

3、对于干涉现象的理解,需要一定的空间想象力,有的学生一下子不容易理解,应适当给予指点.有条件的,还可借助多种教学手段(如多张图片,计算机模拟等),尽可能形象、直观地帮助学生理解和想象.

4、与对衍射现象的要求相同,高中阶段对干涉现象也不从理论上进行讨论.教学中要注意掌握教学要求,避免增加难度.如课本中只是就产生干涉的特殊情况,即振源的振动步调相同(同相位)的情况叙述了波的干涉,而没有强调“相干条件”,教学中也不宜补充.

5、在波的干涉现象中,应注意对“总是振动加强”和“总是振动减弱”的理解.振动加强是指该处质点的振幅增大,或者说相干的两列波在该处分别引起的位移总是同向,故总位移等于两个分位移相加,从而振动加强.振动减弱是指该处质点的振幅减小,或者说相干的两列波在该处分别引起的位移总是反向,故质点的总位移等于两个分位移之差,从而振动减弱;并且要注意振动加强的质点和振动减弱的质点都在按一定的振幅做简谐运动,所以在某些时刻,振动加强的质点也要通过平衡位置,此时它的位移为零,并不是说它的位移总是最大. 12.7 多普勒效应 教学要求

教学重点、难点

多普勒效应产生的原因

学生疑点

声源和物体间发生相对运动就一定能产生多普勒效应吗?

学生易错点

声源和物体间发生相互靠近或者远离时声音频率的变化 教学建议

1、本节主要以声波为例介绍多普勒效应.它比较常见,易于为学生接受,而且只对多普勒效应做定性的分析说明,使学生对多普勒效应有初步的了解,教学中要注意不宜引伸.

2、多普勒效应是在波源与观察者之间有相对运动时产生的现象,这比波动现象又复杂了一些.要理解多普勒效应,学生必须先知道波源的频率与观察者接收到的频率的区别,这是学习本节的关键.

3、相比老教材课本用“模拟实验排队过人”的方法,帮助学生想象观察者远离波源时,接收到的频率减小的道理,以理解多普勒效应,教学中可引导学生思考.

4、多普勒效应在现代生产和生活中有广泛的应用,除了课本中提到的,还可根据实际情况补充介绍一些应用实例,以开阔眼界和引起兴趣。 5、几个概念

波源的频率:单位时间内波源发出完整波的个数

观察者接收到的频率:处于介质中的“观察者”在单位时间内接收到的完整波的个数

把握好以下几点

1.声源相对静止,声源单位时间内发出的波数与观察者所接收到的波数

2.声源与观察者相对靠近,声源单位时间内发出的波数与观察者所接收到的波数

3.声源与观察者相对远离,声源单位时间内发出的波数与观察者所接收到的波数

一、机械振动

二、简谐振动

三、单摆

四、相和相差

五、简谐振动的图像

六、简谐振动的能量

七、受迫振动 共振人教版 试验修订本

一、简谐运动

二、振幅、周期和频率

三、简谐运动的图像

阅读材料 乐音和音阶

四、单摆

五、相位

阅读材料 月相

六、简谐振动的能量 阻尼振动

七、受迫振动 共振人教版 选修 3-4

一、简谐运动

二、简谐运动的描述

三、简谐振动的回复力和能量

四、单摆

五、外力作用下的振动全章概述 与原教材相比,本章内容没有太大变化,但新增加了相位的概念以及相关定义的改变,教学中要注意。

这一章主要讲述机械振动中运动规律最简单、最基本的一种周期性运动——简谐运动。振动的知识有很多实际应用,也是后面学习波动的基础,所以在教学中应引起重视。

本章开始讲述简谐运动的基本特点,然后通过图象介绍简谐运动的运动规律和特点,接下来介绍简谐运动的实例——单摆,最后介绍受迫振动的知识。正确理解简谐运动中各物理量(如周期、频率、振幅等)的确切含义是非常重要的。

用图象来描述物体的振动情况是非常重要的手段之一。教材在图象的讲授上较以前有所加强,希望学生能通过图象的学习,较好地理解简谐运动中各物理量的确切含义及其相互间的关系。

简谐运动比前面学过的各种运动复杂,定量研究需要较多的数学知识,因而中学阶段不宜作更多的定量计算,希望教学中掌握好要求。 教材分析和教学建议课时分配

一、简谐运动(2课时)

二、简谐运动的描述(1课时)

三、简谐振动的回复力和能量(1课时)

四、单摆(内容2课时、实验1课时)

五、外力作用下的振动(1课时)

复习评估(2课时)

各章节教材分析和教学建议 11.1 简谐运动

教学要求

教学重点、难点

理解简谐运动的位移-时间图象 ,根据简谐运动的图象弄清各时刻质点的位移、路程及运动方向。 学生疑点

弹簧振子的运动轨迹与位移-时间图象的关系

学生易错点

简谐运动中质点的位移、振动方向教学建议

引入:介绍、播放生活中的一些振动的例子,找出共同点,引出机械振动的定义。

新课教学:

1、弹簧振子 介绍概念时,突出弹簧振子是一种理想化模型,这是一种常用的物理方法

2、弹簧振子的位移-时间图象

(a) 强调坐标位置、方向和原点的确立,让学生清楚振子位移的大小、方向的意义。

(b)用频闪照相的方法来显示振子在不同时刻的位置。让学生理解振子的位移时间图象,即x-t图象。 在这教师要讲明因为摄像底片从下向上匀速运动,底片运动的距离与时间成正比。因此,可用底片运动的距离代表时间轴。振子的频闪照片反映了不同时刻振子离开平衡位置的位移,也就是位移随时间变化的规律。 (在这可适当强调这不是轨迹图线)

振动物体的位移与运动学中的位移含义不同,振子的位移总是相对于平衡位置而言的,即初位置是平衡位置,末位置是振子所在的位置。因而振子对平衡位置的位移方向始终背离平衡位置。

3、简谐运动及其图像

(a)对于书上P3 的思考讨论——确定弹簧振子的位移与时间的关系方法介绍一下,让学生了解科学处理实验的方法。

(b) 书上定义质点的位移随时间按正弦规律变化的振动,叫做简谐运动 ,这是运动学上定义,书后面“简谐运动的回复力和能量”一节又说“如果物体受的力与它偏离平衡位置的力成正比,并且总是指向平衡位置,质点的运动是简谐运动”这是动力学定义。现行教材讲的更清晰了。

11.2 简谐运动的描述教学要求

教学建议

1.振幅(振动能量)和频率、周期(振动快慢) 让学生明确上述物理量的确切含义,并能描述一次全振动的确切过程。教学重点、难点

1.描述简谐运动的物理量、公式

2.初相和相位差概念 学生疑点

初相和相位差

学生易错点

振幅和位移、初相和相位差2.相位

相位的概念对理解简谐运动及其合成有着非常重要的作用,是学习交变电流及波动的基础,教学中应给予充分的重视.同时也应注意,相位的概念比较抽象,学生理解起来可能会有一些难度,教师应根据学生的情况把握好教学要求.

可以引入两相同的单摆:(1)将摆球向同一侧拉离平衡位置达相同偏角后同时释放,它们的振幅相同,周期相同,并且可观察到它们运动的步调一致.(2)将摆球向相反一侧拉离平衡位置达最大偏角后释放,它们虽振幅、周期相同,但可观察到它们运动的步调不一致.体会相位的意义以及同相、反相。 3.简谐运动的表达式

直接引入简谐运动表达式,可以利用下面的图引导学生和交流电表达式进行类比,加深印象。 要求学生记住公式并能理解相关物理量的含义。对一般学生来说,能理解相位的物理意义,识别位移公式中各量的含义就可以了,所以教材对这部分的叙述比较简单,以防止给学生造成过重的负担.如果学生基础好,教师也可以介绍参考圆的方法,帮助学生更深入地理解相位的概念. 3.简谐运动的表达式

(1).简谐运动的振动方程:我们称简谐运动的位移随时间变化的关系式为振动方程(位移方程).

(2).圆频率:振动方程中的ω叫做圆频率(相当于匀速圆周运动中的角速度),也叫做角频率,它与周期或频率之间的关系为 。

(3).相位的定义:我们把振动方程中正弦(或余弦)函数符号后面相当于角度的量 ,叫做振动的相位,相位也叫位相、周相,或简称为相.

【注意】同一个振动用不同函数表示时相位不同.

(1)相位 是随时间变化的一个变量

(2)t=0时的相位, 叫做初相位,简称初相.

(3)相位每增加 ,就意味着完成了一次全振动.4.相位差:顾名思义,是指两个相位之差,在实际中经常用到的是两个具有相同频率的简谐运动的相位差,反映出两简谐运动的步调差异.

设两简谐运动A和B的振动方程分别为:

它们的相位差为。

可见,其相位差恰等于它们的初相之差,因为初相是确定的,所以对频率相同的两个简谐运动有确定的相位差.称B的相比A的相超前,或A的相比B的相落后 ,则称B的相比A的落后 ,或A的相比B的相超前.

(1)同相:相位差为零,一般地为 =2nл.(n=0,1,2,3,…)

(2)反相:相位差为л ,一般地为 =(2n+1)л (n=0,1, )

【注意】比较相位或计算相位差时,要用同种函数来表示振动方程.

5. 运用图象、公式描述简谐运动

可以结合图像、公式让学生练习处理简谐运动以及相位问题11.3 简谐运动的回复力和能量教学要求

教学建议

1.简谐运动的回复力

对于简谐运动的动力学定义,回复力中各物理量和符号一定要讲授透彻。教学重点、难点

简谐运动回复力 学生疑点

回复力与合力

学生易错点

回复力与合力2.简谐运动的能量

以水平弹簧振子理想模型为例,结合实物图,图表分析,完全可以让学生自主得出一个周期内能量怎样转化,意识到机械能的守恒。

教师强调

(l)在振动的一个周期内,动能和势能间完成两次周期性的转化。

(2)振动势能可以为重力势能(例如单摆),可以是弹性势能(例如水平方向振动的弹簧振子),也可以是重力势能和弹性势能之和(例如沿竖直方向振动的弹簧振子),我们约定振动势能是以平衡位置为零势能位置。

(3)振动能量是指振动的动能和势能的总和,在简谐运动过程中振动能量保持不变。

(4)要求学生具有由实物图和x-t图分析振子能量转化的能力。

11.4 单摆教学要求

教学重点、难点

单摆的周期公式 学生疑点

学生易错点

摆长和摆线长教学建议

1.单摆

(1)单摆放在简谐运动的图象后面讲授,在学生借助图象对简谐运动有了一定程度的了解后,再将受力和运动情况较为复杂的单摆作为简谐运动的一个特例来研究,可能会更有利于学生学习.

(2)让学生理解单摆是理想模型。

(3)单摆的受力和运动情况较弹簧振子复杂,教学中应该注意使学生领会课本中“在研究摆球沿圆弧运动情况时,可以不考虑与摆球运动方向垂直的力,而只考虑沿摆球运动方向的力”的含义,使学生明确单摆的回复力是沿圆弧切线方向的分力Gsinθ,不是重力和绳子拉力的合力.

(4)在单摆的教学中,注意让学生了解单摆做简谐运动的条件,并体会物理学中常用的近似方法.

单摆的摆角越小,其运动越接近简谐运动.多数老教材中常给出单摆做简谐运动的条件是摆角小于5°,而在实际中摆角小于5°的单摆,其运动细节很难观察.因此,课本在测单摆的周期的实验中说明,可在摆角为10°的情况下研究单摆的运动情况,此时由于角度近似而引起的相对误差为15%左右,在中学阶段是可以的.而且新教材中已经把条件改为小于10°.

(5)对于重点内容通过课堂练习巩固加深印象。本课难点在于力的分析上,由教师画好受力分析图,可用彩粉笔标示,同时引导学生看书,这部分内容老教材属于A类要求及了解内容,只要使大部分学生能明白基本过程即可,新教材提高了要求.

2.单摆的周期

(1)可以提问:决定单摆振动周期的因素有哪些?让学生进行猜想 ,然后通过对比实验得出结论。

(2)对于书上“探究单摆周期与摆长的关系”可以让学生在实验——得出数据——猜想结论——计算、验证猜想的过程中体会物理规律得出的一般步骤。3.实验:探究单摆周期与摆长的关系

P16-P17与现行教材相比,“实验:用单摆测重力加速度”变为“实验:探究单摆周期与摆长的关系”。可先由教师做实验,定性确定影响周期的因素;然后由学生做实验,定量探究周期T与摆长L的关系。

要说明两点

(1)再次遇到通过作图判断两个量的关系的方法(不是线性化成线性关系)

(2)科学方法——在惠更斯年代,周期公式不是推导出来的,也不是单纯实验数据的归纳,但实验的启示十分重要。

11.5 外力作用下的振动教学要求

教学重点、难点

对受迫振动、阻尼振动、共振等概念的理解 学生疑点

固有频率、受迫振动的频率

学生易错点

受迫振动和共振 教学建议

1.教学中应该充分发挥实验的作用,使学生理解物体在做受迫振动时其频率跟驱动力频率的关系,以及受迫振动的频率与物体固有频率接近时,振动的特点。

2.记住共振图线对于学生更好了解共振是有帮助的。

3.在做共振实验时,如果条件有限的话可以让学生观看实验视频。

4.注意引导学生多思考共振在实际中的应用(如乐器的共鸣箱等)以及减振的做法,培养学生理论联系实际的能力和良好的科学素养。

5.可以举例让学生明白同一个振动按分类可有多种叫法

6.引导阅读课后关于共振的材料可以培养学生学习兴趣。机械波 教材分析及教学建议 人教版 读本

8.机械振动在媒质中的传播——机械波

9.波长、频率和波速之间的关系

10.波的图像

11.波的干涉

12.波的衍射人教版 试验修订本

1.波的形成和传播

2.波的图像

3.波长、频率和波速

4.波的反射和折射

阅读材料 混响

5.波的衍射

6.波的干涉

7.驻波

8.多普勒效应

9.次声波和超声波人教版 选修 3-4

1.波的形成和传播

2.波的图像

3.波长、频率和波速

4.波的反射和折射

5.波的衍射

6.波的干涉

7.多普勒效应新、旧教材对比(三种人教版)全章概述 本章基本上继承了老教材的知识结构和体系,在章节上对原有教材进行了增删,虽然由九节改为七节,把“驻波”和“次声波和超声波”删除,但把“波的反射和折射”改成必学,并增加了波面的知识和惠更斯原理,反而难度有一定上升,教学中应注意重难点。教材中采用更多的实验和插图便于教学和阅读,课堂中应加强学生的自主学习。教材分析和教学建议课时分配

1.波的形成和传播(1课时)

2.波的图像(2课时)

3.波长、频率和波速(2课时)

4.波的反射和折射(1课时)

5.波的衍射(1课时)

6.波的干涉(1课时)

7.多普勒效应(1课时)

复习评估 (2课时)

各章节教材分析和教学建议12.1 波的形成和传播

教学要求

教学重点、难点

机械波的形成过程 学生疑点

波动是怎样形成的

学生易错点

介质中质点是否随波迁移 教学建议

1、整体知识结构与过去基本相似

2、讲解波动离不开振动,而有关振动的知识是在以前讲的,学生可能遗忘,可根据学生实际进行适当复习

3、波是一种重要而又普遍的运动形式,也是高中物理学习的一个难点.课本对波的概念没有由定义出发,而是从单个绳波开始,讲解波的产生和传播,通过比喻、模拟和多幅图片,使学生比较形象地、步步深入地认识波的形成,明确波是传递能量的一种方式.学生对波的认识和理解需要一个过程,教学中不可急于求成,注意不要过多在概念上讨论,而要多举学生常见的或易于了解的实例、比喻或模拟,帮助学生逐步体会和理解.

多借助图像、仪器、视频辅助教学,可以更多让学生得出结论

教学中注意

1、机械波是机械振动这种运动形式的传播,介质的质点本身不会沿着波的传播方向离去,这点要向学生反复强调.波动和振动有密切联系,振动是波动的基础,但波动与振动是不同的,不能混淆.

2、波是振动状态的传播,也是能量的传播,同时,波是信息的载体。波在传播运动形式的同时,也传递能量和信息.这一重要结论,要使学生通过学习明确起来。

3、振动状态的传播形成“波”动。所以有时也把“振动在……上传播”说成“波在……上传播”。

4、机械波传播的机理:介质质点的相互作用

5、纵波和横波相比,以横波为主,书中多数例子都是横波

12.2 波的图像教学要求

教学建议

1、教材内容基本没有改变,删除了纵波的图像,教学中注意掌握

2、教学中注意波动图像和振动图像的区别

3、通过习题教学和波的图象的动态分析帮助学生记忆

教学重点、难点

波的图象的物理意义 学生疑点

波的图象与质点振动图象的区别

学生易错点

波的图象与质点振动图象 的混淆教学中注意

1、讲清楚波的图像的物理意义、用途,并学会画出图像。

2、可以列表对比波的图像和振动图像区别

包括对象(整体与个体)、坐标、意义(时刻与一段时间)、用途

3、让学生学会画出下一时刻波形图(课后练习)。12.3 波长、频率和波速教学要求

教学重点、难点

理解波长、频率和波速的物理意义及公式v=λf的含义 学生疑点

波速是否与频率有关?

学生易错点

v、f、λ三个量的关系 教学建议

1.新教材中波长定义用相位来定义,更科学、准确。可以结合老教材的定义加以说明。

2.波长、频率和波速的关系十分有用,要求学生掌握.除了记住公式外,可以让学生弄清这样两点:波源每做一次全振动,它就向外传出一个波长的波;每经过一个周期,波就向前传播一个波长的距离.

3.学生应该能从波的图象上确定波长和振幅,并从波的传播方向判断质点的运动方向.但是不要求讨论△t>T时的各种波形.

4. 在教学中注意让学生清楚波的三要素是由什么决定。

5.在习题中可适当处理机械波中常见的多解性问题,但不宜过深。12.4 波的反射和折射教学要求

教学重点、难点

1、波的反射和折射规律

2、波线、波面的概念 学生疑点

波折射的原理

学生易错点

波线、波面 教学建议

1、本节相对于老教材多了波面、波线和惠更斯原理,值得注意。教师要讲解清楚,但教材要求不高,学生理解原理即可,不用深抠。

2、惠更斯原理要求学生有较强的理解想象能力,教师要借助画图、多媒体教学,帮助学生加深印象。一、波动中的几个概念1.波线波的传播方向为波线。2.波面振动相位相同的各点组成的曲面。3.波前某一时刻波动所达到最前方的各点所连成的曲面。平面波球面波 介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源,而在其后的任意时刻,这些子波的包络就是新的波前.二 、惠更斯原理根据惠更斯原理,只要知道某一时刻的波阵面就可以用几何做图法确定下一时刻的波阵面。因此这一原理又就惠更斯作图法,它在很大程度上解决了波的传播方向问题。1)反射线、入射线和界面的法线在同一平面内;反射定律三、波的反射与折射 当波传播到两种介质的分界面时,一部分反射形成反射波,另一部分进入介质形成折射波。用惠更斯原理解释波的反射在时刻t,波阵面与图面的交线AA3到达图示的位置,A点和界面相遇。此后AA3上个点将依次到达界面。做出此时刻界面上各点发出的子波的包迹。因为波在同一介质中传播,速度不变,所以在 时刻,从A、B1、B2、发出的子波的半径分别是d,2d/3,d/3。其中 这些子波的包迹面也是与图面垂直的平面。它与图面的交线为B3D,而且,DB3=AA3。做垂直于此波阵面的直线,即得反射线。与入射波阵面AA3垂直的线称为入射线。结论1)反射线、入射线和界面的法线在同一平面内;折射定律由惠更斯原理,A、A3为同一波面上的两点, A、A3点达到界面发射子波,经?t后, A3点发射的子波到达界面处B3点,A点的到达B点。用惠更斯原理解释波的折射时刻 t时刻 t+△tv1/v2为第二种介质相对第一种介质的折射率。12.5 波的衍射教学要求

教学重点、难点

波发生明显衍射现象的条件

学生疑点

波发生明显衍射现象的条件

学生易错点

波发生明显衍射现象的条件容易记错教学建议

1、教师要讲清衍射是波特有的现象,强调产生明显衍射的条件,以及会用惠更斯原理解释衍射。

2、做实验和利用图片对于学生认识衍射现象很有帮助,教学中要注意创造条件做好实验,并充分利用课本提供的图片讲解.突出实验中观察到的“特殊”现象,帮助学生从观察实验和图片中归纳出结论.

3、对于衍射现象,在高中阶段不从理论上进行讨论,因此,不要引导学生探究“为什么波会发生衍射”,“为什么发生显著衍射现象的条件是障碍物比波长小”等类问题.

4、播放一些衍射的课件录像,有助学生理解和提高兴趣,可以让学生自己解释看见、听见的现象。12.6 波的干涉教学要求

教学重点、难点

产生稳定干涉现象的条件

学生疑点

产生稳定干涉现象的条件:相差恒定的含义

学生易错点

振动加强点和位移始终最大,振动加强线和波峰 教学建议

1、波的干涉实质上是波的一种特殊的叠加现象,所以理解波的叠加现象是认识波的干涉现象的基础.这里关键是理解两列波相遇而发生叠加时,对某一质点来说,它每一时刻振动的总位移,都等于该时刻两列波在该质点引起的位移的矢量和.

2、在学生理解波的叠加的基础上,再进一步说明在特殊情况下,即当两列波的频率相同时,叠加的结果就会出现稳定的特殊图样(即“干涉图样”)——某些点两列波引起的振动始终加强,某些点两列波引起的振动始终减弱,并且加强点与减弱点相互间隔.这就是干涉现象.

3、对于干涉现象的理解,需要一定的空间想象力,有的学生一下子不容易理解,应适当给予指点.有条件的,还可借助多种教学手段(如多张图片,计算机模拟等),尽可能形象、直观地帮助学生理解和想象.

4、与对衍射现象的要求相同,高中阶段对干涉现象也不从理论上进行讨论.教学中要注意掌握教学要求,避免增加难度.如课本中只是就产生干涉的特殊情况,即振源的振动步调相同(同相位)的情况叙述了波的干涉,而没有强调“相干条件”,教学中也不宜补充.

5、在波的干涉现象中,应注意对“总是振动加强”和“总是振动减弱”的理解.振动加强是指该处质点的振幅增大,或者说相干的两列波在该处分别引起的位移总是同向,故总位移等于两个分位移相加,从而振动加强.振动减弱是指该处质点的振幅减小,或者说相干的两列波在该处分别引起的位移总是反向,故质点的总位移等于两个分位移之差,从而振动减弱;并且要注意振动加强的质点和振动减弱的质点都在按一定的振幅做简谐运动,所以在某些时刻,振动加强的质点也要通过平衡位置,此时它的位移为零,并不是说它的位移总是最大. 12.7 多普勒效应 教学要求

教学重点、难点

多普勒效应产生的原因

学生疑点

声源和物体间发生相对运动就一定能产生多普勒效应吗?

学生易错点

声源和物体间发生相互靠近或者远离时声音频率的变化 教学建议

1、本节主要以声波为例介绍多普勒效应.它比较常见,易于为学生接受,而且只对多普勒效应做定性的分析说明,使学生对多普勒效应有初步的了解,教学中要注意不宜引伸.

2、多普勒效应是在波源与观察者之间有相对运动时产生的现象,这比波动现象又复杂了一些.要理解多普勒效应,学生必须先知道波源的频率与观察者接收到的频率的区别,这是学习本节的关键.

3、相比老教材课本用“模拟实验排队过人”的方法,帮助学生想象观察者远离波源时,接收到的频率减小的道理,以理解多普勒效应,教学中可引导学生思考.

4、多普勒效应在现代生产和生活中有广泛的应用,除了课本中提到的,还可根据实际情况补充介绍一些应用实例,以开阔眼界和引起兴趣。 5、几个概念

波源的频率:单位时间内波源发出完整波的个数

观察者接收到的频率:处于介质中的“观察者”在单位时间内接收到的完整波的个数

把握好以下几点

1.声源相对静止,声源单位时间内发出的波数与观察者所接收到的波数

2.声源与观察者相对靠近,声源单位时间内发出的波数与观察者所接收到的波数

3.声源与观察者相对远离,声源单位时间内发出的波数与观察者所接收到的波数