第3课 《西游记》——孙悟空大战红孩儿

文档属性

| 名称 | 第3课 《西游记》——孙悟空大战红孩儿 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-05-31 15:47:36 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。第二单元 谈神说鬼寄幽怀第3课 《西游记》

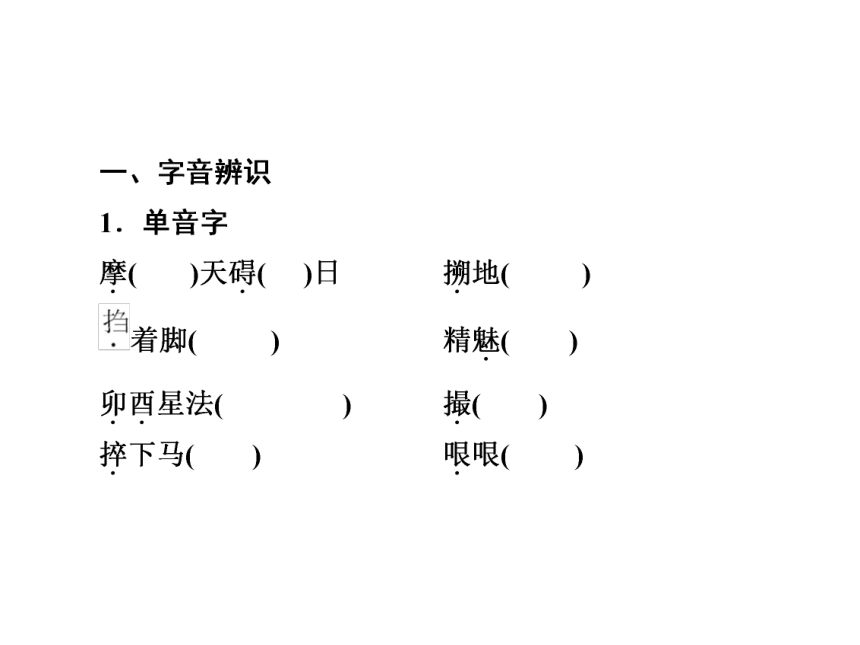

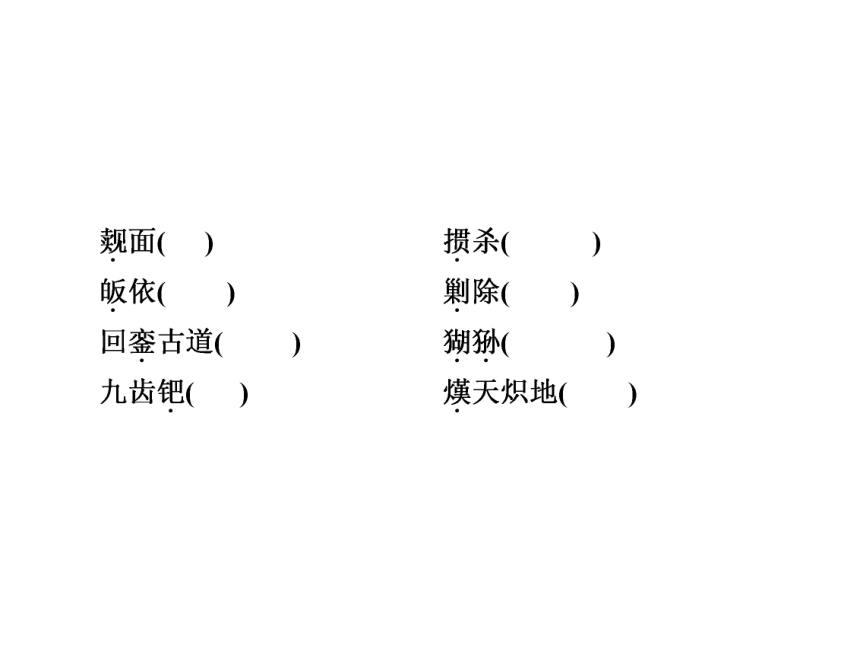

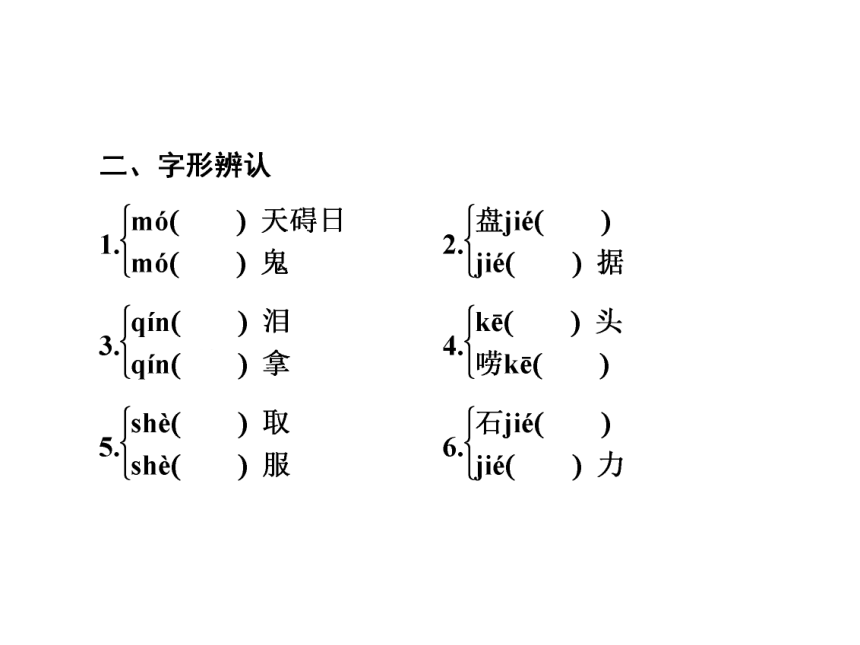

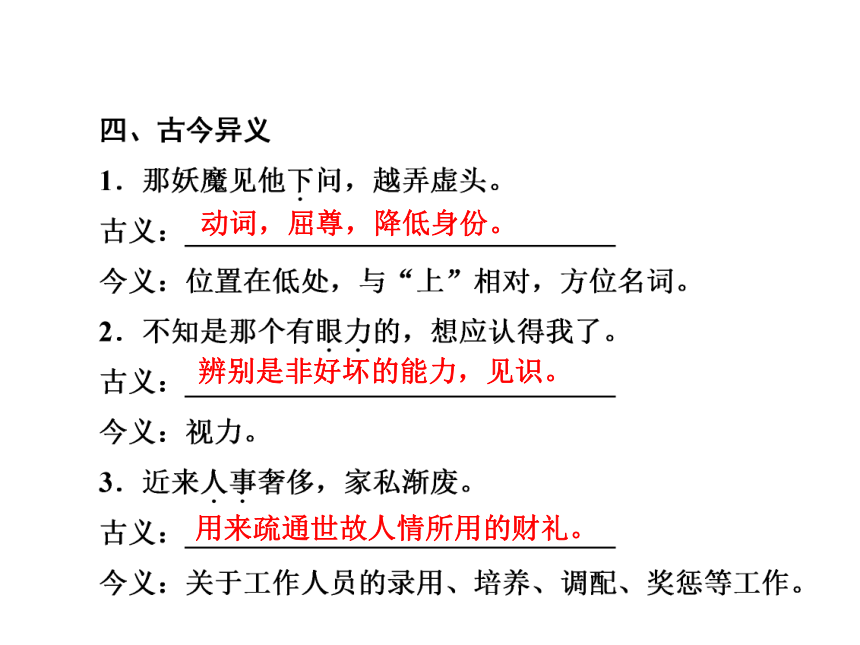

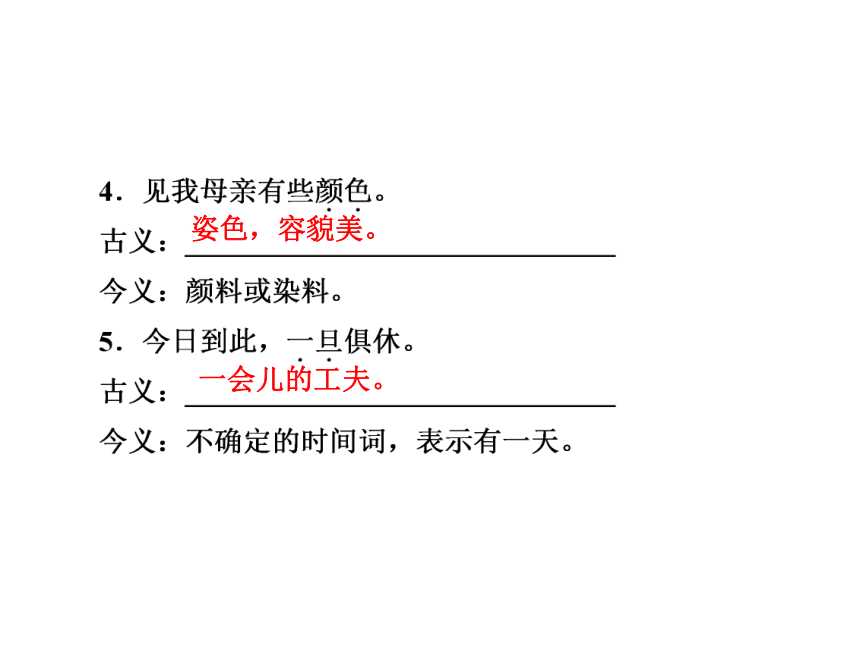

——孙悟空大战红孩儿动词,屈尊,降低身份。 辨别是非好坏的能力,见识。 用来疏通世故人情所用的财礼。 姿色,容貌美。 一会儿的工夫。 六、词语积累

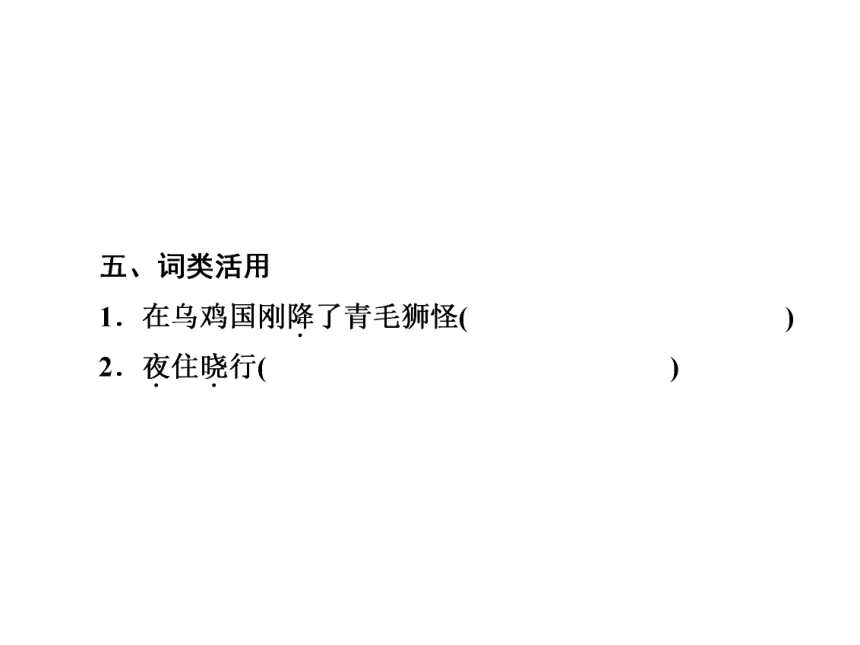

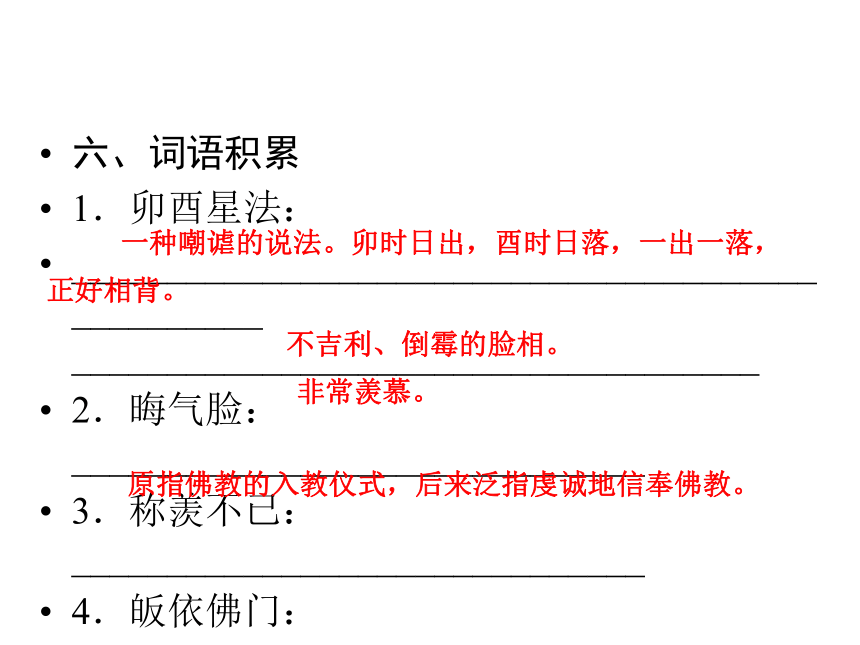

1.卯酉星法:

_________________________________________________ ____________________________________

2.晦气脸:______________________________

3.称羡不已:______________________________

4.皈依佛门:

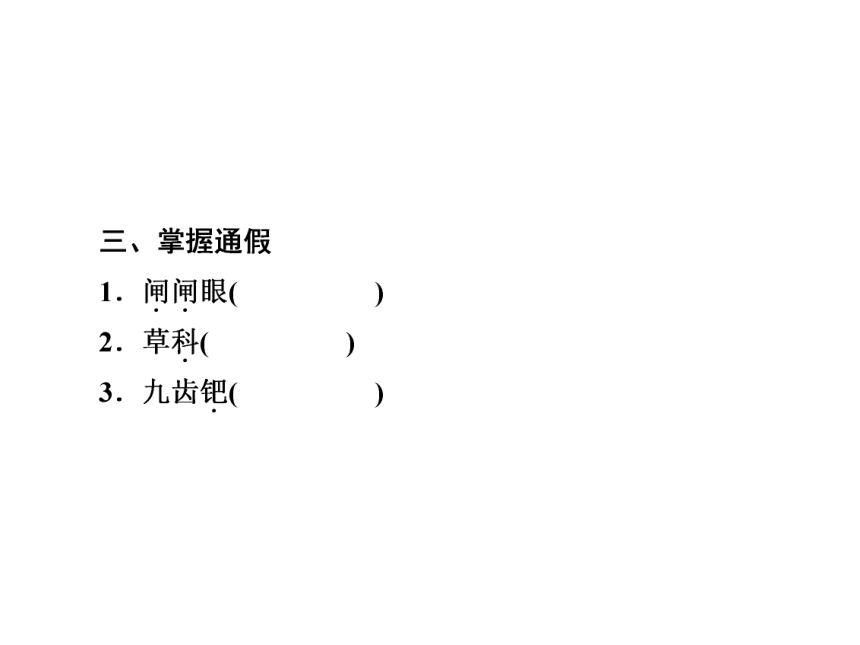

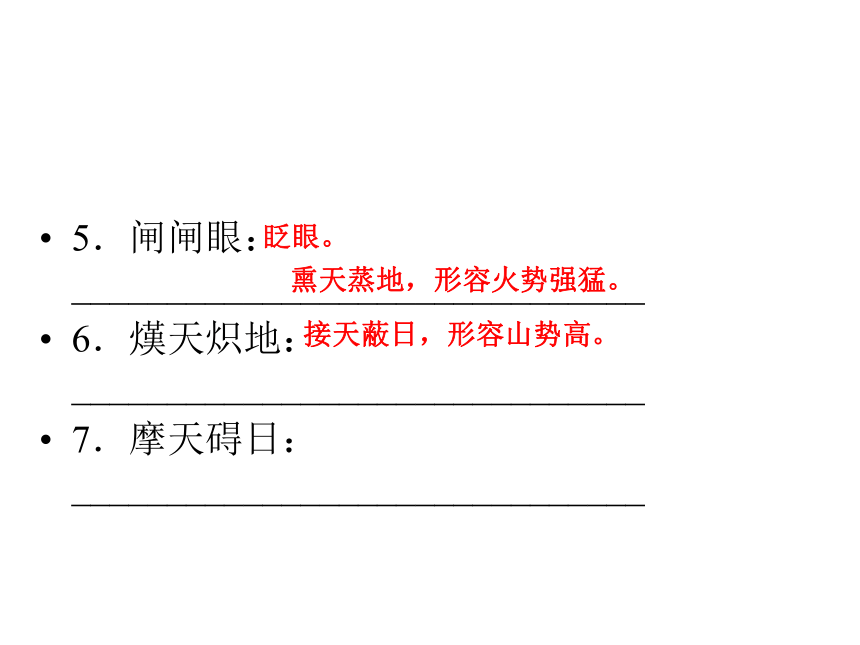

__________________________________________________一种嘲谑的说法。卯时日出,酉时日落,一出一落, 正好相背。 不吉利、倒霉的脸相。 非常羡慕。 原指佛教的入教仪式,后来泛指虔诚地信奉佛教。 5.闸闸眼:______________________________

6.熯天炽地:______________________________

7.摩天碍日:______________________________眨眼。 熏天蒸地,形容火势强猛。 接天蔽日,形容山势高。 一、走近作者二、相关情节

牛魔王和孙悟空早在花果山上就已结成了兄弟,当孙悟空皈依佛门保护唐僧西天取经的时候,牛魔王及其“家属”却给他带来了麻烦,八十一难中,和牛魔王直接、间接相关的就有四难。课文节选的部分叙述了牛魔王的儿子红孩儿给唐僧师徒制造磨难,而孙悟空最终凭借观音的力量收伏红孩儿,这也成为后文火焰山借芭蕉扇、破儿洞取落胎泉颇费周折的起因。三、知识链接

名家评《西游记》

1.茅盾评《西游记》

在幻想小说中,茅盾最喜欢看的是《西游记》,这也是他小时候看的第一部小说。他对《西游记》的喜爱一直保持了很长时间,曾反复阅读。茅盾说,《西游记》的优点不在于“想象的瑰奇”,而在于书中的神仙精怪都非常富于人情味,而且又诙谐。由于同样的原因,茅盾也喜欢看《聊斋志异》中的一些篇目。

茅盾总结说,那些“扎根于现实的幻想的作品,因其诡谲而恣肆,常比直写现实生活者更为动人”。2.毛泽东评《西游记》

《西游记》第28回“花果山群猴聚义,黑松林三藏逢魔”,吴承恩在这一回中写孙悟空回花果山,把千余来犯人马打得血染尸横,并鼓掌大笑道:“快活!自从归顺唐僧,他每每劝我道:‘千日行善,善犹不足;一日行恶,恶常有余。’此言果然不差。我跟着他打杀几个妖精,他就怪我行凶,今日来家,却结果了这许多性命。”孙悟空的这段话,毛泽东在阅读的时候,用铅笔批注道:“‘千日行善,善犹不足;一日行恶,恶常有余。’乡愿思想也。孙悟空的思想与此相反,他是不信这样的,即是说作者吴承恩不信这些。他的行善即是除恶,他的除恶即是行善。所谓‘此言果然不差’,便是这样认识的。”(《毛泽东读文史古籍批语集》第74~75页)“乡愿”源于《论语·阳货》:“乡愿,德之贼也。”乡愿就是不问是非的好好先生的人生哲学,唐僧的思想言行就是乡愿思想的最典型的表现。毛泽东对唐僧的这种处世哲学是反对的,所以极力称赞除恶求善的孙悟空。一、本文主旨

《西游记》通过幻想的形式,成功地塑造了神话英雄孙悟空的艺术形象,曲折地反映了当时的社会矛盾和斗争,歌颂了人民群众对一切邪恶势力的反抗精神和不屈不挠的斗争精神,反映出封建制度下人们的追求和向往。而且通过对神魔世界的描写,曲折地揭露和抨击了封建社会的丑恶现实和统治阶级的昏庸、残暴及罪恶。

《孙悟空大战红孩儿》表现了孙悟空蔑视权威、不畏强暴、除恶务尽的战斗精神,寄托了作者济世匡时的愿望。二、结构图解孙

悟

空

大

战

红

孩

儿 1.本文的主要情节是怎样的?

点拨:本文写红孩儿和孙悟空斗智斗勇,情节曲折复杂。

先是红孩儿听说唐僧到此,想吃掉唐僧,却不料被孙悟空识破了行踪。红孩儿“以善迷他”,“哄得他心迷惑”,却还是未能找到下手机会。红孩儿假扮七岁顽童,高呼救命,又幸亏孙悟空精明,唐僧虽肉眼凡胎,不识好歹,却也未上当。但如此三番五次,激化了孙悟空与唐僧的矛盾。红孩儿最终凭借编造谎言,骗取唐僧的信任,并且顺顺当当地要孙悟空驮他。接着,两个人开始了角力,红孩儿弄了重身法,想压住孙悟空,孙悟空却把他所借的尸骸摔了个粉碎。借着孙悟空发怒的空儿,红孩儿弄了一阵旋风,将唐僧摄了去。两个人的矛盾彻底激化,暗地里的斗智斗勇变成真刀真枪的战斗。单纯从实力上,红孩儿并不是孙悟空的对手,但红孩儿的三昧真火练得精纯,孙悟空找不到红孩儿的踪影,只得败下阵来;后来在观音菩萨的帮助下,制服了红孩儿。2.从大战红孩儿的故事中,可以看出孙悟空是一个什么样的人物形象?

点拨:孙悟空是一个“三位一体”的人物,在他的身上,猴性、人性和神性完美地结合在一起。他首先具有猴的特点,“毛脸雷公嘴”,一副猴子相,喜欢吃桃子,做事总是毛毛糙糙,还有红红的屁股,永远变不去的尾巴等,都体现了猴子的特点。在课文中,他“将身一纵,跳上那巅险峰头”,则表现了猴子的机灵敏捷。其次,他是一个神,有着七十二变、筋斗云等无穷的神通,能够呼风唤雨,随意召唤天神地仙。再次,他具有一个凡人的性格特征。他很自信,当三藏在马上心惊时,他一再表示“只管走路,莫再多心。老孙自有防护”。他时时细心警惕,才使得红孩儿一直没有下手的机会。他还幽默诙谐,当唐僧问道是什么人在叫时,他偷换概念回答说:“师父只管走路,莫缠甚么‘人轿’……也没个人抬你。”既化解了唐僧的紧张,又转移了唐僧的注意力。他也有凡人的一些缺点:容易急躁、冲动,当师父被掳走后,心急之后,也赌气说过散伙的话;私下寻找师父,却“没个音信”时,也会通过舞动棍棒,随处乱打发泄一通。点拨:借助于谐音,由“人叫”孙悟空想出了“人轿”“骡轿”“明轿”“睡轿”,他一心要岔开话题,转移唐僧的注意力。

面对唐僧的斥责,孙悟空不急不躁,通过对事情大小、轻重的比较,说出了自己的担心。

小说中孙悟空这样的话语比比皆是,一则表现了他对唐僧的忠心耿耿;二则表现了他处事机智灵活,说话幽默风趣,也与他猴子的精灵古怪相吻合。(2)八戒听说,扛住行者道:“哥哥,这等一个小孩子家,你只管盘诘他怎的!他说得是,强盗只打劫他些浮财,莫成连房屋田产也劫得去?若与他亲戚们说了,我们纵有广大食肠,也吃不了他十亩田价。救他下来罢。”

八戒道:“正是,趁早散了,各寻头路,多少是好。那西天路无穷无尽,几时能到得!”

八戒暗想道:“不好啊,行者溜撒,一时间丢个破绽,哄那妖魔钻进来,一铁棒打倒,就没了我的功劳。……”你看他抖擞精神,举着九齿钯,在空里,望妖精劈头就筑。八戒慌了道:“哥哥,不停当!这一钻在火里,莫想得活;把老猪弄做个烧熟的,加上香料,尽他受用哩!快走!快走!”说声走,他也不顾行者,跑过涧去了。

点拨:充分地运用语言、动作和一定的心理描写来刻画人物形象,揭示人物的思想性格是《西游记》的一大艺术特色。在此,个性化的语言、动作将猪八戒贪吃、愚笨、喜欢贪小便宜、狭隘自私、关键时候只想到自己等一系列性格弱点淋漓尽致地表现出来,从而将一个栩栩如生的形象生动地展现在我们面前。这些性格中的弱点不仅没有损害到他的形象,反而使他的形象更加可爱。4.总体上讲,本文的语言有何特色?

点拨:语言上风格多变,形式多样。选文的语言有散文,有诗词,说唱相间,文白交错,汲取了民间说唱和方言口语的精华,具有流利明快、诙谐风趣、简洁生动的特点。写人物寥寥几笔便能神采焕发,揭示出人物微妙的心理活动;叙述故事脉络清晰,干净利落,极少有拖泥带水之处,表现了作者驾驭语言的能力。点拨:1.《西游记》写的是神幻世界,但目的是讽刺现实,你认为课文反映了怎样的社会现实?

探究:孙悟空偕猪八戒与沙悟净保护唐三藏前往西天取经,一路跋山涉水,饱受风霜之苦。但唐僧肉眼凡胎,不识妖神,又给取经增添了难度,讽刺了某些上级官员不学无术、瞎指挥、外行领导内行、颠倒是非的丑恶现实。如本文孙悟空再三地劝阻唐僧解救红孩儿,唐僧非但不听,反而用师道逼迫悟空背起红孩儿,最终自己被红孩儿掳去。

再者,红孩儿的父母分别是牛魔王、罗刹女,有着强大的背景和后盾,《西游记》中其他一些妖精魔怪也属此类,背后都与天上神仙有瓜葛和牵连,致使悟空最后只能放过他们,讽刺了封建社会中官官相护、以权谋私的黑暗现实。2.《西游记》这部神话小说,蕴涵着人生成功的真理和奥妙,被称为中国本土最流行的“成功学”。那么,从《西游记》取经人物身上,你能看到要想取得成功必须具备怎样的素质、精神?

探究:孙悟空——与生俱来的内在力量。孙悟空追求自由、乐观积极,自觉地肩负和承担责任,敢于和善于斗争、无私无畏、不屈不挠、情义真诚、除恶无情、战无不胜……这种表现我们从成就伟大的人物身上都有分明的感受。猪悟能——俭朴、勤奋的生活生存能力。八戒的内涵就是人在生活中必须自力更生、自食其力。人只能以八戒的态度去生活,才能保持为人的诚实和本色,而不会因为自己在艰苦奋斗中滋生的消极而堕落。

龙马——坚定的意志力。当一个人的心神能集中于自己的活动的时候,他就能真正投身于自己的事务并能从中发现和体悟出技巧、奥妙和真理,以至获得洞见、发明和创造。沙悟净——镇定自若、不卑不亢的稳定的心理能力。当被身边的人咒骂的时候,应当具有沉着、镇静和泰然的心理能力,这样不仅能洞悉对方,同时也能照见自己,从而能使自己作出最有利于自己的反应。

唐僧——心之所系的人生愿望。一个人有了确定的人生愿望,才会自觉地做出恰当的行动,任何一个有所成就的人都是因为内心有一个确定的人生愿望引导着自己。后来被如来佛祖暗中选中去西天取经,并赐宝物三件,即袈裟、九环锡杖、紧箍儿咒。唐僧举止文雅,性情和善,佛经造诣极高。他西行取经遇到九九八十一难,始终痴心不改,在孙悟空、猪八戒、沙和尚的辅佐下,历经千辛万苦,终于从西天大雷音寺取回三十五部真经,为弘扬佛教作出了巨大贡献,他的历史功绩至今还为人们津津乐道。打败天宫十万天兵天将,又自不量力地与如来佛祖斗法,被压在五行山下五百多年。后来经观世音菩萨点化,保护唐僧西天取经,三打白骨精,收服红孩儿,熄灭火焰山,一路上降魔伏妖,历经九九八十一难,取回真经,终成正果。他疾恶如仇,不怕困难,坚韧不拔,英勇无畏,取经后被封为斗战胜佛。唐僧西去取经路过云栈洞,猪八戒被孙悟空收伏,从此成为孙悟空的好帮手,一同保护唐僧西天取经。八戒性格温和,憨厚单纯,力气大,但又好吃懒做,爱占小便宜,贪图女色,经常为妖怪的美色所迷,难分敌我。他对师兄言听计从,对师父忠心耿耿,为唐僧西天取经立下了汗马功劳,是个被人们喜爱同情的喜剧人物。他身上有两件宝,一件是菩萨葫芦,一件是九个骷髅组成的项圈。后来,他用九个骷髅作为九宫,把菩萨葫芦安放在其中,成为法船,稳似轻舟。沙和尚保护唐僧西天取经的路上,任劳任怨,忠心不二,取经后被封为金身罗汉。没有了妖魔的取经之路

我只是一介书生,所以难免卖点书呆子气。每每看《西游记》,总觉得既然孙大圣可以日行千里,为何不背着唐僧一步西天,也省得一路上千辛万苦,还有这妖那精的惦记着唐僧肉。如果一步西天,倒也爽快,只是师徒几人的关系恐怕也只能停留在“酒肉朋友”的层次上了。所谓“患难见真情”,八戒虽色,却处处念叨着师傅,偷了个西瓜还不忘分给师傅半个;沙僧虽傻,却任劳任怨,甘心做大伙儿的下手;悟空虽狂,可师傅有难,不也是不顾生死、降妖除魔吗?战场上结下的友情才是钢铁铸成的啊!倘若一切都太容易,那悟空充其量只是个开路的,沙僧充其量只是个脚夫,八戒逗逗大家开心而已,便是一个太无趣的故事了。如果一步西天,唐僧倒是可以省去一路的担惊受怕和搅扰,安心地吃斋念佛,朝发夕至,取回佛经。可所谓“出门长见识”,唐僧若只随徒儿们在云里雾里日行千里,又怎知这天底下人间的百态?敝人不才,未曾念过佛经,可也听说佛从人间来,人间酸甜苦辣尝尽,才换来“佛”超脱尘世的感悟,写入佛经,贻养后人。不经历千难万险,唐僧又怎能真正领悟这佛经的精深蕴意?阳光总在风雨后啊!真的可以一步西天,佛经取回,又怎么样呢?抑或,难道西天之行仅仅为了取回几本经书吗?没有遇上白骨精,没有进过盘丝洞,又怎知世间的险恶?没有住过高老庄,没有下过龙王庙,又怎知世间的冷暖?人性中的怯懦如何除去,人性中的恶性如何摆脱?至性如何养成,高僧如何修炼?倘没有这一路历尽艰难的感悟,又怎可获得?

我们活在世上,总希望找这样的捷径,那样的捷径,叹为“一步登天”才是最大的财富。我们厌恶过程而只求所谓的结果,我们不管它是“猪肚”还是“蛇肚”,除了“豹尾”,我们什么也不要。所以今天我们还要防什么作弊,防什么替考,防什么徇私舞弊,防什么假冒伪劣。

倘若每个人的心中都有一条取经之路,以开放的心态迎接磨难,迎接考验;倘若每个人看到的不仅是鲜花掌声围绕的“豹尾”,更祈求一个丰富多彩的“猪肚”,那我们得到的又岂止是那几句赞美之词呢?

没有了妖魔的取经之路,是一条南辕北辙的路。

点评:一篇好文章,应该追求“三独”——独立思考、独家发现、独特表达。这三点,《没有了妖魔的取经之路》都做到了。首先,面对“凤头、猪肚、豹尾”这个话题,该考生想到了“厌恶过程而只求所谓的结果”的时弊,又想到了“西天取经”的故事可以作为自由发挥的由头,这就充分体现了他的“独立思考”。取经之路为什么少不得妖魔?作者的认识有三点——“患难见真情”“出门长见识”“征程即真经”,这无疑是他的“独家发现”。至于“独特表达”,就更鲜明了。文章既有浓郁的杂文味,又是相当规范的议论文。三个分论点层层递进,很有见解,很有力度;结尾处则眼观现实,痛下针砭。作者文笔洒脱,有时大词小用,有时举重若轻;有时粗俗,有时典雅,和谐交融,相得益彰,真可谓“嬉笑怒骂,皆成文章”。谢谢观看!

——孙悟空大战红孩儿动词,屈尊,降低身份。 辨别是非好坏的能力,见识。 用来疏通世故人情所用的财礼。 姿色,容貌美。 一会儿的工夫。 六、词语积累

1.卯酉星法:

_________________________________________________ ____________________________________

2.晦气脸:______________________________

3.称羡不已:______________________________

4.皈依佛门:

__________________________________________________一种嘲谑的说法。卯时日出,酉时日落,一出一落, 正好相背。 不吉利、倒霉的脸相。 非常羡慕。 原指佛教的入教仪式,后来泛指虔诚地信奉佛教。 5.闸闸眼:______________________________

6.熯天炽地:______________________________

7.摩天碍日:______________________________眨眼。 熏天蒸地,形容火势强猛。 接天蔽日,形容山势高。 一、走近作者二、相关情节

牛魔王和孙悟空早在花果山上就已结成了兄弟,当孙悟空皈依佛门保护唐僧西天取经的时候,牛魔王及其“家属”却给他带来了麻烦,八十一难中,和牛魔王直接、间接相关的就有四难。课文节选的部分叙述了牛魔王的儿子红孩儿给唐僧师徒制造磨难,而孙悟空最终凭借观音的力量收伏红孩儿,这也成为后文火焰山借芭蕉扇、破儿洞取落胎泉颇费周折的起因。三、知识链接

名家评《西游记》

1.茅盾评《西游记》

在幻想小说中,茅盾最喜欢看的是《西游记》,这也是他小时候看的第一部小说。他对《西游记》的喜爱一直保持了很长时间,曾反复阅读。茅盾说,《西游记》的优点不在于“想象的瑰奇”,而在于书中的神仙精怪都非常富于人情味,而且又诙谐。由于同样的原因,茅盾也喜欢看《聊斋志异》中的一些篇目。

茅盾总结说,那些“扎根于现实的幻想的作品,因其诡谲而恣肆,常比直写现实生活者更为动人”。2.毛泽东评《西游记》

《西游记》第28回“花果山群猴聚义,黑松林三藏逢魔”,吴承恩在这一回中写孙悟空回花果山,把千余来犯人马打得血染尸横,并鼓掌大笑道:“快活!自从归顺唐僧,他每每劝我道:‘千日行善,善犹不足;一日行恶,恶常有余。’此言果然不差。我跟着他打杀几个妖精,他就怪我行凶,今日来家,却结果了这许多性命。”孙悟空的这段话,毛泽东在阅读的时候,用铅笔批注道:“‘千日行善,善犹不足;一日行恶,恶常有余。’乡愿思想也。孙悟空的思想与此相反,他是不信这样的,即是说作者吴承恩不信这些。他的行善即是除恶,他的除恶即是行善。所谓‘此言果然不差’,便是这样认识的。”(《毛泽东读文史古籍批语集》第74~75页)“乡愿”源于《论语·阳货》:“乡愿,德之贼也。”乡愿就是不问是非的好好先生的人生哲学,唐僧的思想言行就是乡愿思想的最典型的表现。毛泽东对唐僧的这种处世哲学是反对的,所以极力称赞除恶求善的孙悟空。一、本文主旨

《西游记》通过幻想的形式,成功地塑造了神话英雄孙悟空的艺术形象,曲折地反映了当时的社会矛盾和斗争,歌颂了人民群众对一切邪恶势力的反抗精神和不屈不挠的斗争精神,反映出封建制度下人们的追求和向往。而且通过对神魔世界的描写,曲折地揭露和抨击了封建社会的丑恶现实和统治阶级的昏庸、残暴及罪恶。

《孙悟空大战红孩儿》表现了孙悟空蔑视权威、不畏强暴、除恶务尽的战斗精神,寄托了作者济世匡时的愿望。二、结构图解孙

悟

空

大

战

红

孩

儿 1.本文的主要情节是怎样的?

点拨:本文写红孩儿和孙悟空斗智斗勇,情节曲折复杂。

先是红孩儿听说唐僧到此,想吃掉唐僧,却不料被孙悟空识破了行踪。红孩儿“以善迷他”,“哄得他心迷惑”,却还是未能找到下手机会。红孩儿假扮七岁顽童,高呼救命,又幸亏孙悟空精明,唐僧虽肉眼凡胎,不识好歹,却也未上当。但如此三番五次,激化了孙悟空与唐僧的矛盾。红孩儿最终凭借编造谎言,骗取唐僧的信任,并且顺顺当当地要孙悟空驮他。接着,两个人开始了角力,红孩儿弄了重身法,想压住孙悟空,孙悟空却把他所借的尸骸摔了个粉碎。借着孙悟空发怒的空儿,红孩儿弄了一阵旋风,将唐僧摄了去。两个人的矛盾彻底激化,暗地里的斗智斗勇变成真刀真枪的战斗。单纯从实力上,红孩儿并不是孙悟空的对手,但红孩儿的三昧真火练得精纯,孙悟空找不到红孩儿的踪影,只得败下阵来;后来在观音菩萨的帮助下,制服了红孩儿。2.从大战红孩儿的故事中,可以看出孙悟空是一个什么样的人物形象?

点拨:孙悟空是一个“三位一体”的人物,在他的身上,猴性、人性和神性完美地结合在一起。他首先具有猴的特点,“毛脸雷公嘴”,一副猴子相,喜欢吃桃子,做事总是毛毛糙糙,还有红红的屁股,永远变不去的尾巴等,都体现了猴子的特点。在课文中,他“将身一纵,跳上那巅险峰头”,则表现了猴子的机灵敏捷。其次,他是一个神,有着七十二变、筋斗云等无穷的神通,能够呼风唤雨,随意召唤天神地仙。再次,他具有一个凡人的性格特征。他很自信,当三藏在马上心惊时,他一再表示“只管走路,莫再多心。老孙自有防护”。他时时细心警惕,才使得红孩儿一直没有下手的机会。他还幽默诙谐,当唐僧问道是什么人在叫时,他偷换概念回答说:“师父只管走路,莫缠甚么‘人轿’……也没个人抬你。”既化解了唐僧的紧张,又转移了唐僧的注意力。他也有凡人的一些缺点:容易急躁、冲动,当师父被掳走后,心急之后,也赌气说过散伙的话;私下寻找师父,却“没个音信”时,也会通过舞动棍棒,随处乱打发泄一通。点拨:借助于谐音,由“人叫”孙悟空想出了“人轿”“骡轿”“明轿”“睡轿”,他一心要岔开话题,转移唐僧的注意力。

面对唐僧的斥责,孙悟空不急不躁,通过对事情大小、轻重的比较,说出了自己的担心。

小说中孙悟空这样的话语比比皆是,一则表现了他对唐僧的忠心耿耿;二则表现了他处事机智灵活,说话幽默风趣,也与他猴子的精灵古怪相吻合。(2)八戒听说,扛住行者道:“哥哥,这等一个小孩子家,你只管盘诘他怎的!他说得是,强盗只打劫他些浮财,莫成连房屋田产也劫得去?若与他亲戚们说了,我们纵有广大食肠,也吃不了他十亩田价。救他下来罢。”

八戒道:“正是,趁早散了,各寻头路,多少是好。那西天路无穷无尽,几时能到得!”

八戒暗想道:“不好啊,行者溜撒,一时间丢个破绽,哄那妖魔钻进来,一铁棒打倒,就没了我的功劳。……”你看他抖擞精神,举着九齿钯,在空里,望妖精劈头就筑。八戒慌了道:“哥哥,不停当!这一钻在火里,莫想得活;把老猪弄做个烧熟的,加上香料,尽他受用哩!快走!快走!”说声走,他也不顾行者,跑过涧去了。

点拨:充分地运用语言、动作和一定的心理描写来刻画人物形象,揭示人物的思想性格是《西游记》的一大艺术特色。在此,个性化的语言、动作将猪八戒贪吃、愚笨、喜欢贪小便宜、狭隘自私、关键时候只想到自己等一系列性格弱点淋漓尽致地表现出来,从而将一个栩栩如生的形象生动地展现在我们面前。这些性格中的弱点不仅没有损害到他的形象,反而使他的形象更加可爱。4.总体上讲,本文的语言有何特色?

点拨:语言上风格多变,形式多样。选文的语言有散文,有诗词,说唱相间,文白交错,汲取了民间说唱和方言口语的精华,具有流利明快、诙谐风趣、简洁生动的特点。写人物寥寥几笔便能神采焕发,揭示出人物微妙的心理活动;叙述故事脉络清晰,干净利落,极少有拖泥带水之处,表现了作者驾驭语言的能力。点拨:1.《西游记》写的是神幻世界,但目的是讽刺现实,你认为课文反映了怎样的社会现实?

探究:孙悟空偕猪八戒与沙悟净保护唐三藏前往西天取经,一路跋山涉水,饱受风霜之苦。但唐僧肉眼凡胎,不识妖神,又给取经增添了难度,讽刺了某些上级官员不学无术、瞎指挥、外行领导内行、颠倒是非的丑恶现实。如本文孙悟空再三地劝阻唐僧解救红孩儿,唐僧非但不听,反而用师道逼迫悟空背起红孩儿,最终自己被红孩儿掳去。

再者,红孩儿的父母分别是牛魔王、罗刹女,有着强大的背景和后盾,《西游记》中其他一些妖精魔怪也属此类,背后都与天上神仙有瓜葛和牵连,致使悟空最后只能放过他们,讽刺了封建社会中官官相护、以权谋私的黑暗现实。2.《西游记》这部神话小说,蕴涵着人生成功的真理和奥妙,被称为中国本土最流行的“成功学”。那么,从《西游记》取经人物身上,你能看到要想取得成功必须具备怎样的素质、精神?

探究:孙悟空——与生俱来的内在力量。孙悟空追求自由、乐观积极,自觉地肩负和承担责任,敢于和善于斗争、无私无畏、不屈不挠、情义真诚、除恶无情、战无不胜……这种表现我们从成就伟大的人物身上都有分明的感受。猪悟能——俭朴、勤奋的生活生存能力。八戒的内涵就是人在生活中必须自力更生、自食其力。人只能以八戒的态度去生活,才能保持为人的诚实和本色,而不会因为自己在艰苦奋斗中滋生的消极而堕落。

龙马——坚定的意志力。当一个人的心神能集中于自己的活动的时候,他就能真正投身于自己的事务并能从中发现和体悟出技巧、奥妙和真理,以至获得洞见、发明和创造。沙悟净——镇定自若、不卑不亢的稳定的心理能力。当被身边的人咒骂的时候,应当具有沉着、镇静和泰然的心理能力,这样不仅能洞悉对方,同时也能照见自己,从而能使自己作出最有利于自己的反应。

唐僧——心之所系的人生愿望。一个人有了确定的人生愿望,才会自觉地做出恰当的行动,任何一个有所成就的人都是因为内心有一个确定的人生愿望引导着自己。后来被如来佛祖暗中选中去西天取经,并赐宝物三件,即袈裟、九环锡杖、紧箍儿咒。唐僧举止文雅,性情和善,佛经造诣极高。他西行取经遇到九九八十一难,始终痴心不改,在孙悟空、猪八戒、沙和尚的辅佐下,历经千辛万苦,终于从西天大雷音寺取回三十五部真经,为弘扬佛教作出了巨大贡献,他的历史功绩至今还为人们津津乐道。打败天宫十万天兵天将,又自不量力地与如来佛祖斗法,被压在五行山下五百多年。后来经观世音菩萨点化,保护唐僧西天取经,三打白骨精,收服红孩儿,熄灭火焰山,一路上降魔伏妖,历经九九八十一难,取回真经,终成正果。他疾恶如仇,不怕困难,坚韧不拔,英勇无畏,取经后被封为斗战胜佛。唐僧西去取经路过云栈洞,猪八戒被孙悟空收伏,从此成为孙悟空的好帮手,一同保护唐僧西天取经。八戒性格温和,憨厚单纯,力气大,但又好吃懒做,爱占小便宜,贪图女色,经常为妖怪的美色所迷,难分敌我。他对师兄言听计从,对师父忠心耿耿,为唐僧西天取经立下了汗马功劳,是个被人们喜爱同情的喜剧人物。他身上有两件宝,一件是菩萨葫芦,一件是九个骷髅组成的项圈。后来,他用九个骷髅作为九宫,把菩萨葫芦安放在其中,成为法船,稳似轻舟。沙和尚保护唐僧西天取经的路上,任劳任怨,忠心不二,取经后被封为金身罗汉。没有了妖魔的取经之路

我只是一介书生,所以难免卖点书呆子气。每每看《西游记》,总觉得既然孙大圣可以日行千里,为何不背着唐僧一步西天,也省得一路上千辛万苦,还有这妖那精的惦记着唐僧肉。如果一步西天,倒也爽快,只是师徒几人的关系恐怕也只能停留在“酒肉朋友”的层次上了。所谓“患难见真情”,八戒虽色,却处处念叨着师傅,偷了个西瓜还不忘分给师傅半个;沙僧虽傻,却任劳任怨,甘心做大伙儿的下手;悟空虽狂,可师傅有难,不也是不顾生死、降妖除魔吗?战场上结下的友情才是钢铁铸成的啊!倘若一切都太容易,那悟空充其量只是个开路的,沙僧充其量只是个脚夫,八戒逗逗大家开心而已,便是一个太无趣的故事了。如果一步西天,唐僧倒是可以省去一路的担惊受怕和搅扰,安心地吃斋念佛,朝发夕至,取回佛经。可所谓“出门长见识”,唐僧若只随徒儿们在云里雾里日行千里,又怎知这天底下人间的百态?敝人不才,未曾念过佛经,可也听说佛从人间来,人间酸甜苦辣尝尽,才换来“佛”超脱尘世的感悟,写入佛经,贻养后人。不经历千难万险,唐僧又怎能真正领悟这佛经的精深蕴意?阳光总在风雨后啊!真的可以一步西天,佛经取回,又怎么样呢?抑或,难道西天之行仅仅为了取回几本经书吗?没有遇上白骨精,没有进过盘丝洞,又怎知世间的险恶?没有住过高老庄,没有下过龙王庙,又怎知世间的冷暖?人性中的怯懦如何除去,人性中的恶性如何摆脱?至性如何养成,高僧如何修炼?倘没有这一路历尽艰难的感悟,又怎可获得?

我们活在世上,总希望找这样的捷径,那样的捷径,叹为“一步登天”才是最大的财富。我们厌恶过程而只求所谓的结果,我们不管它是“猪肚”还是“蛇肚”,除了“豹尾”,我们什么也不要。所以今天我们还要防什么作弊,防什么替考,防什么徇私舞弊,防什么假冒伪劣。

倘若每个人的心中都有一条取经之路,以开放的心态迎接磨难,迎接考验;倘若每个人看到的不仅是鲜花掌声围绕的“豹尾”,更祈求一个丰富多彩的“猪肚”,那我们得到的又岂止是那几句赞美之词呢?

没有了妖魔的取经之路,是一条南辕北辙的路。

点评:一篇好文章,应该追求“三独”——独立思考、独家发现、独特表达。这三点,《没有了妖魔的取经之路》都做到了。首先,面对“凤头、猪肚、豹尾”这个话题,该考生想到了“厌恶过程而只求所谓的结果”的时弊,又想到了“西天取经”的故事可以作为自由发挥的由头,这就充分体现了他的“独立思考”。取经之路为什么少不得妖魔?作者的认识有三点——“患难见真情”“出门长见识”“征程即真经”,这无疑是他的“独家发现”。至于“独特表达”,就更鲜明了。文章既有浓郁的杂文味,又是相当规范的议论文。三个分论点层层递进,很有见解,很有力度;结尾处则眼观现实,痛下针砭。作者文笔洒脱,有时大词小用,有时举重若轻;有时粗俗,有时典雅,和谐交融,相得益彰,真可谓“嬉笑怒骂,皆成文章”。谢谢观看!

同课章节目录