第11课 《呼兰河传》——小团圆媳妇之死

文档属性

| 名称 | 第11课 《呼兰河传》——小团圆媳妇之死 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-05-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。第六单元 女性的声音第11课 《呼兰河传》

——小团圆媳妇之死张爱玲不悲天悯人,或许这是她为了保护自己而采取的一种超脱或逃避的方式。萧红是悲天悯人的,她不懂得如何保护自己不受戕害;她一样能把握人情世态,一样能细致描摹,但是,她更投入,情感灌注,融入对故乡风貌、故乡邻人的描绘中,尽管语言偏冷,但处处可见她的悲悯情怀。 三、词语辨析

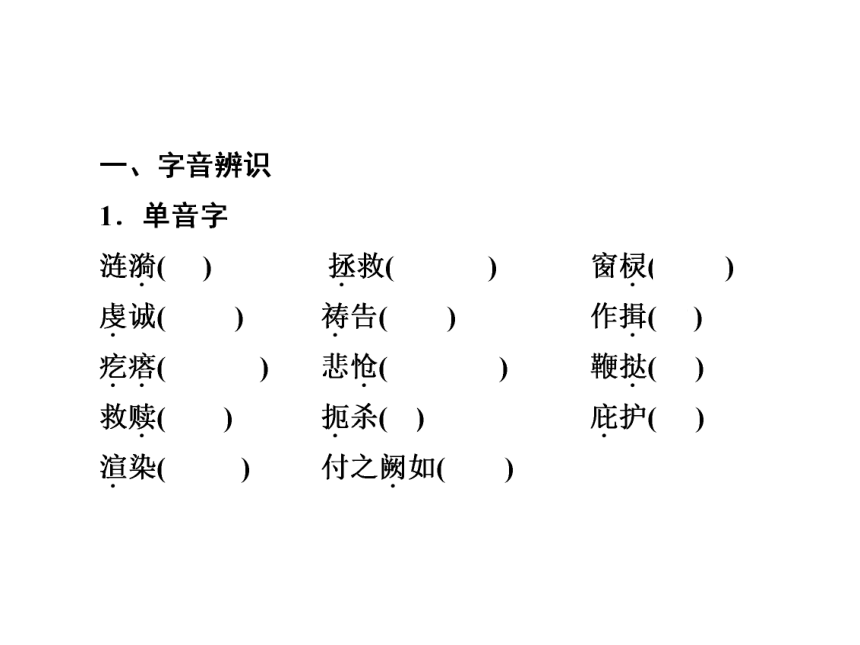

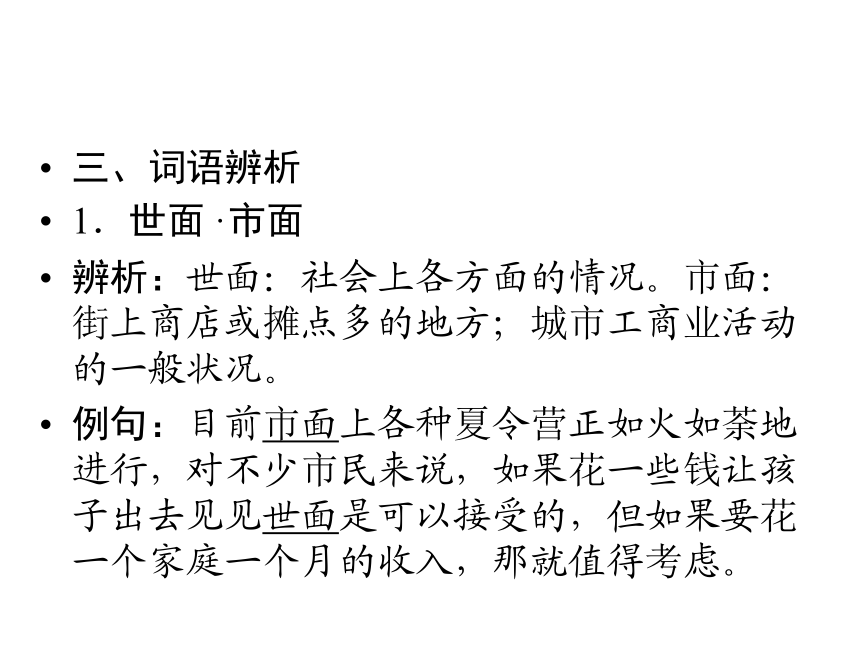

1.世面·市面

辨析:世面:社会上各方面的情况。市面:街上商店或摊点多的地方;城市工商业活动的一般状况。

例句:目前市面上各种夏令营正如火如荼地进行,对不少市民来说,如果花一些钱让孩子出去见见世面是可以接受的,但如果要花一个家庭一个月的收入,那就值得考虑。

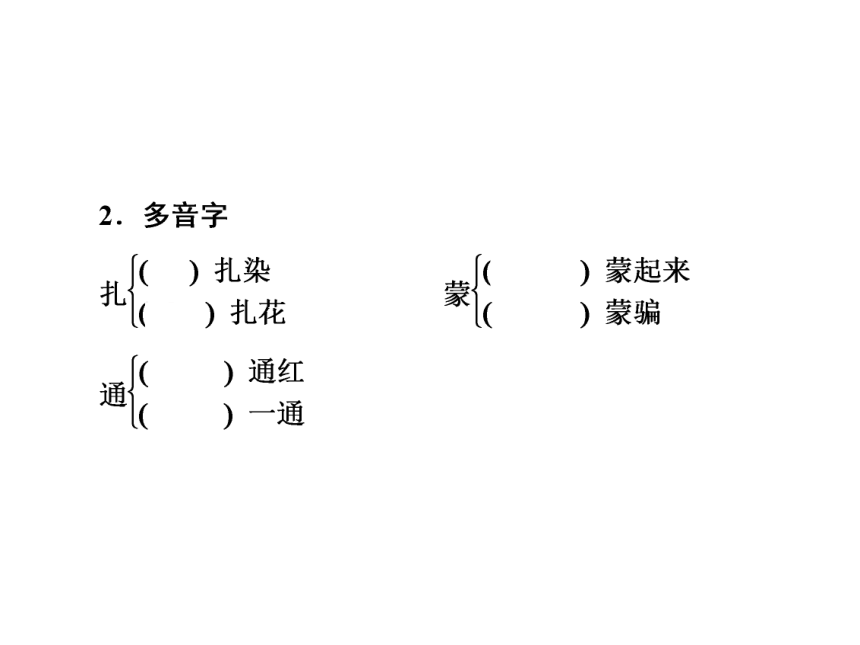

2.工夫·功夫

辨析:工夫:指时间;空闲时间。功夫:指本领;造诣。

例句:《苏乞儿》号称“中国首部功夫3D影片”,自然在“功夫”二字上做足了工夫,也是全片最大的卖点。四、词语积累

1.战战兢兢:

__________________________________________________

2.络绎不绝:

__________________________________________________

3.探头探脑:

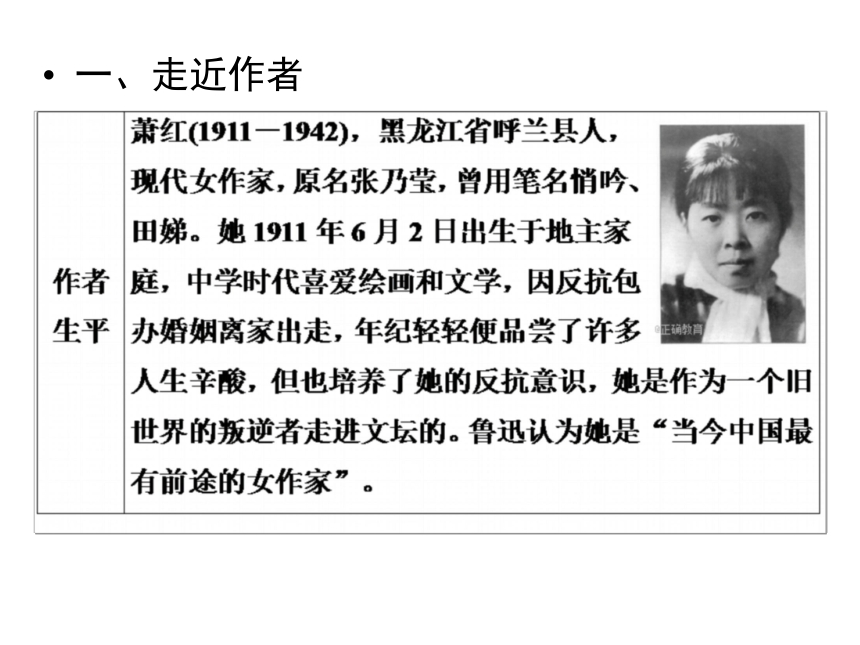

__________________________________________________形容因害怕而微微发抖的样子或小心谨慎的样子。 形容(人、马、车、船等)前后相接,连续不断。 不断探头看,多形容鬼鬼祟祟地窥探。 一、走近作者二、相关情节

本课所节选的有关“小团圆媳妇之死”这一部分,是小说第五章的第五至第十节。第五章讲“我”的邻居之一老胡家的故事,小团圆媳妇是老胡家买来的童养媳,是个12岁的小姑娘,刚来的时候健康活泼,但是由于过分大方,不合世俗,常遭婆婆无端打骂,左右邻居也都支持这种行为,小团圆媳妇被折磨得生了病,老胡家听信跳大神的话,用开水洗澡的办法来给小团圆媳妇治病,很多人都来看热闹。节选的文字就是从这里开始的。跳大神的把她放在缸里用滚热的水浇,给她“洗澡”,终于将小团圆媳妇折磨致死。

三、知识链接

东北作家群

东北作家群指的是1931年“九一八”事变后,陆续流亡到关内的东北籍青年作家。因为他们身受日寇侵略之苦,便满怀对侵略者的愤恨,对可爱家乡的怀念,描写东北人民的生活和他们英勇的抗日斗争。其中以萧军的《八月的乡村》和萧红的《生死场》为代表性作品。一、本文主旨

萧红的《呼兰河传》是她对故乡与童年的追忆和留恋,也浸透了她的忧伤。她笔下的上个世纪三四十年代东北小镇呼兰河的风土人情,承载了她对历史惰性与国民劣根性的忧患,真实而生动地再现了当地老百姓平凡、卑琐、落后的生活现状和得过且过、平庸、愚昧的精神状态。

节选部分写小团圆媳妇之死,毫不留情地揭示出北方农村在封建思想长期毒害下的病态:人们喜欢做看客,喜欢摧残一切违反传统的人和事,极度轻视做人的基本权利,对鬼神及荒谬思想的敬畏,集中表现了全书的主旨。貌似不动声色的平静叙述中有凌厉,有深深的忧愤。二、结构图解

点拨:浓墨重彩写洗澡、烧替身,从侧面详写人们埋葬小团圆媳妇之后的言行,是为了突出表现主题——小城人的麻木、残忍和愚昧。前面写“我”看出小团圆媳妇没有病,仍是从侧面表现小城人的愚昧。后面写老胡家在小团圆媳妇死后的凄惨状况,深刻揭示出老胡家既是害人者又是被害者的悲剧命运。点拨:描写死寂的环境是为了渲染气氛,象征社会现实。像小团圆媳妇这样的弱小者的生死,除了满足看客们猎奇的心理,给他们的痛苦乏味的生活添一点佐料外,不会引起什么波澜。在这样的死寂社会中,她只配悄无声息地来,再悄无声息地离开。她在这个巨大的死湖中显得微不足道,她的有无,自然也就可以忽略不计。

愚昧的害人者在戕害别人的生命时,自认为是替天地行公道,替社会护伦常,带着神圣的救人使命,自然内心不会有任何内疚和忏悔。小团圆媳妇的婆婆这个面慈心软、节俭本分的人竟做出如此凶残的事还心安理得,让我们觉得之所以会有病态的人,是因为整个社会就是个病态的社会。点拨:一是小团圆媳妇。她只有12岁,天真、活泼却不谙世事。洗澡前,她“笑呵呵”的,“用手指甲弹着”玻璃球,小姑娘好玩的天性暴露无遗,在婆婆不在旁边时,几次“想要坐起来在炕上弹这玻璃球”,并且跟“我”说着“就要洗澡了”的话,多么天真可爱的形象, 可这样一个小姑娘很快就遭受了当众洗澡的侮辱和折磨以致失去性命,成为小城人们愚昧、麻木精神下的牺牲品。二是围观洗澡的人。小团圆媳妇并没有病,可是婆婆却请来大神为她治病,引来众多热心的围观者,他们“到底是开了眼界,见了世面,总算是不无所得的”。婆婆的“善举”和二婶三姨的“善心”背后是一种怎样的荒谬:传统文化的受害者用套住自己的枷锁又去劈杀别人,在自己流血的同时手上又沾着别人的血污,而这种残忍的行为却是以极其真诚的善良态度进行的。这里的一切杀戮都是平静而安然地发生的,发生了就好像没有发生一样,这是怎样一个病态的民族灵魂木然的悲寂世界!在这样的世界中依然有着清醒的人:“我”与“祖父”。“我”的眼光是清澈的,只有“我”知道小团圆媳妇“没有病”,愿意和她玩,但“我”却是无力的,只是一个毫无作用的“旁观者”。“祖父”的目光也是敏锐的,他清楚地知道“好好的孩子快让他们捉弄死了”“二月让他搬家”,可在强大的传统习俗下,“祖父”的清醒与行动又是如此脆弱。“我”的无力,“祖父”的无可奈何,使得呼兰河人救赎变得无望,小说也因此弥漫着无可奈何的微茫的悲哀,正因为此,萧红笔下的乡土社会及人的生存状态笼罩上了极其凝重的悲剧色彩。点拨:(1)写“笑”是为了写出她生命最初的美丽和茁壮,以及她孩童般的天真与烂漫,还有她对生命本能的欲求和热望。(2)写她的“想玩”和“哭叫”是为了说明健康的快乐的女孩因为生命力的强盛,因为性格的直率,被婆婆打出了毛病,接着被庸医、“云游真人”、跳大神的等不断折磨、摧残,终于死去了。这样写更突出生命的被蔑视、被践踏,更能表达作者的悲怆和苦痛。点拨:(1)第一人称视角,文中的“我”以一个儿童的眼光,洞彻了整个过程的细节及其可笑可悲的荒谬:没病的被认定为有病,既害人又救人的热心看客,视别人的生命如鸡狗又对自己的卑贱生命充满信心与珍惜,害人者下场同样凄凉,种种荒谬弥漫成一片一片浓重的悲凉。以儿童的眼光来看,更显示出其不正常以及清醒者的无力和无助。

(2)对比手法的应用。有活力的被扼杀,思想僵腐的人在维持着秩序,掌握着别人的命运;冷漠围观、助纣为虐的人又是救人的人;孩子的一眼看穿与成人的愚昧可笑……多处对比极有力地突出了国民的丑陋。

(3)浓墨重彩的渲染。对重点内容(洗澡)的渲染极深刻地表现了人性被扭曲、异化的程度,对环境的渲染入木三分地刻画了社会的特征。1.你在阅读《小团圆媳妇之死》的过程中,感觉到作者叙述时的心境了吗?这是一种什么样的心境?你可不可以从原文找内容作佐证?

探究:荒寒、冷寂。觉得心灵落到了一个没有一点人性一点温暖的非人间。以当众洗澡段落为例:人世间没有比这更残酷的刑法了,偏偏这样施刑还打着治病的幌子,在小团圆媳妇的苦苦挣扎中,众人快意着,他们却又不是十恶不赦的坏人。小团圆媳妇没有反抗的力量,甚至连反抗的理由都没有。而“我”只能以童年的视角,被隔离在人群之外,静静地观看这个死亡的过程。以一个成年人对于生命的理解,对于人类社会的理解,又作为一个女性,作为一个失去孩子的母亲,她对人类对弱小孩子的态度尤为敏感。所以她既写出了大家生命意识的麻木,更表现了一种悲天悯人的情怀,而这情怀中又透射着深入骨髓的寒冷,这种寒冷贯穿全文。

2.有人说《呼兰河传》是诗化小说,是散文小说,你觉得呢?请从结构、语言、内容等方面谈谈你的认识。

探究:(1)从结构上来说,它没有中心情节,人物和故事都是片段的、零碎的,结构略显得松散,人物典型刻画也不太够。但却能合成一个整体,形散神聚,以作者悲天悯人的眼光与灵魂来贯穿,并有着散文诗般的跳跃和音乐的节奏。 (2)从语言上看。①富有浓重情感色彩。如:“满天星光,满屋月亮,人生何如,为什么这么悲凉?”②富有美感。“蜻蜓是金的,蚂蚱是绿的,蜂子则是嗡嗡地飞着,满身绒毛,落到一朵花上,胖圆圆的就如一个小毛球似的不动了。在园里边明晃晃的,红的红,绿的绿,新鲜漂亮。”③修辞的多样化。例如描写老胡家请大神给小团圆媳妇治病时有这样一句:“于是就又跳神赶鬼,看香,扶乩,老胡家闹得非常热闹,传为一时之盛。若有不去看跳神赶鬼的,竟被指为落伍。”作者通过嘲弄、讽刺、夸饰,抒发了强烈的憎恶和痛心。描写不是落在情节上,而是落在感受上。 (3)从内容上看。对风俗的描绘:跳大神、唱秧歌、放河灯、野台子戏、四月十八娘娘庙大会。这些不无蒙昧的习俗,在萧红笔下,有着诗的色彩。对人的描绘:写冯歪嘴子,在别人绝望的眼光里,“一看见他的大儿子会拉着小驴饮水了,他就立刻把那含着眼泪的眼睛笑了起来”。充满了诗意的情怀。

(4)从线索的贯穿上。作品没有明显的叙事脉络,而是以“悲凉”“凄凉”为统摄,情节在作者哀怨深沉的情感语流中向前推进,甚或已退到了诗外。

萧红从独特的审美角度创造了优美的小说意境,并形成了自己多彩而奇特的抒情风格。 《呼兰河传》中的人物

1.洋医生

在呼兰河城最有名的十字街上,“有金银首饰店、布庄、油盐店、茶庄、药店,也有拔牙的洋医生”。同处于一片蓝天下,同针对一样的呼兰河人开放,而洋医生却过着相比之下寂寞得多的生活——到那里去拔牙的寥寥无几,以致生活没法维持,她兼做了收生婆。原因何在呢?因为她的门前的招牌上“画着特别大的有量米的斗那么大的一排牙齿”,而不是像其他的药店只挂上医生的名字就算了。那牌子上的牙齿太大了,使呼兰河人“有点莫名其妙,怪害怕的”。有人说过,做生意的应该懂得一些心理学。洋医生之所以生意清淡得可怜,大概就在于她不善于去分析呼兰河人的心理吧。呼兰河人是有强烈的传统继承责任感的。不符合传统和常规的,他们不接受;他们也很胆小,对于他们没见过的东西“怪害怕的”。因为洋医生不懂得这一点,竟敢标新立异地挂个那样的招牌,以致吓跑了顾客,所以洋医生也是咎由自取。2.王寡妇

卖豆芽的王寡妇“一年一年地卖着豆芽菜,平静无事,过着安详的日子”。她的独子死了,“她还是平平静静地活着”;她的疯病犯过之后,“她还是平平静静地活着”。她之所以平静,是因为呼兰河人“对生、老、病、死,都没有什么表示”。“生了就任其自然地长大,长大就长大,长不大也就算了。”“人活着是为了吃饭穿衣。”“人死了就完了。”他们对自己的生、老、病、死都不当回事,何况是他人的呢?又何况是讨饭人、叫花子的呢?3.祖父

不会理财的祖父总是“自由自在地一天闲着”,“我想,幸好我长大了,我三岁了,不然祖父该多寂寞”。寂寞的祖父“天天使用一种方法抓掉了孩子的帽子,这未免可笑”,可是即使这样,“每当祖父这样做一次的时候,祖父和孩子们都一齐笑得不得了,好像这戏还是第一次演似的”。在这短暂的快乐之后,我们感受最多的是祖父的难以摆脱的寂寞。

他身为老太爷,本应乐享天年的但正因为他是老太爷,厨子给他更多的是吹捧,有二伯给他更多的是敬畏,冯歪嘴子给他的同样是低等人对上层的尊敬。因此,他无法抹去他和这些人之间的隔膜——阶级的隔膜。所以,他的寂寞也就无法消除。4.有二伯

可以这样说,有二伯的寂寞外现在他性情的古怪上。他喜欢和动物说话,“他一和人在一起,他就一句话没有了,就是有话也是很古怪的,使人听了常常不得要领”。当别人热闹地讲着闲话的时候,“只有有二伯一声不响地坐着”。从总体上说,有二伯不是个沉默寡言的人。即使在夜深人静的时候,他也常常自己跟自己说话。在人面前他所表现出来的沉默是有他自身和社会的原因的。从他自身来说,他不是一个普通的下人,他身上本来流淌着“上等人”的血液,所以他自视高人一等,不屑于放低身份和其他下等人一样心甘情愿地过活,但是社会的现实使别人并不这样高看他。在别人的眼里,他的的确确是个下人,所以他们所表现出来的对有二伯的些微的尊敬,也只是为了一时的高兴而假装出来的。就是孩子也乐于利用这一点来取乐。因此,有二伯处于绝对的寂寞之中。当他想利用上吊、跳井来博取别人的一点同情,而且也消除他的一些寂寞,但最终以失败而告终时,他也就再也无力回天了。5.冯歪嘴子

冯歪嘴子在见不着天日的磨房里生活,虽然与后院“只隔了一张窗子”,却“像关着多远似的”,竟不知黄瓜长了多大了,也不知西红柿是否红了。他大声地和窗外的人说话,可听者却往往偷偷地溜走,剩下他一人在那里面继续说着。其实,听者也就是寂寞的人们,诸如祖父,诸如厨子,诸如有二伯。但是他们却不能利用这样的机会去交流。原因何在?

因为他们之间没有共同的话题可以深入地探讨,因为他们的心窗也像磨房的小窗一样被一些障碍阻隔着,难以轻易开启。他们都有他们自己的生活,他们几乎没有直接的利益冲突,“老死不相往来”也是完全可以办到的。或许在他们的心目中,这样的交流是多余的,而各自去为自己的事奔波,才是正事,自己去品尝自己的寂寞才是理所当然的。在萧红墓前的五分钟讲演

郭沫若

年轻的朋友们:

讲演对于我倒不是件难事,然而要不多不少恰好“五分钟”,却使我感到困难。而主席又只要我作“五分钟”的滩头讲演,让你们好早点跳下海去,作你们青春的畅泳。

我想,本来我可以这么开始我的讲演:“各位先生,各位女士,请大家沉默五分钟!”于是当大家沉默到五分钟的时候,我便说:“沉默毕,我的讲演完了。”大家假如要反诘我:“你向我们作五分钟的讲演,为什么叫我们沉默五分钟呢?”我可以理直气壮地回答:“朋友,人们不是说‘沉默胜于雄辩’吗?”

本来我可以这么开始我的讲演的,但是当我听了刚才X先生两分钟的讲演,太漂亮了!他说:“人民的作家萧红女士一生为人民解放事业奔走,到头来死在这南国的海边,伙伴们把她埋在这浅水湾上,今天,围绕在她周围的都是年轻人,今后的日子里,不知有多少年轻人来围绕着她。朋友们!我们是年轻人,我们没有悲伤,我们没有感慨,请大家向萧红女士鼓掌。”太好了,我的五分钟讲演只好改变计划了,让我把年轻人引申来说一下吧。年轻人之所以为年轻人,并不是单看年纪轻,假如是单看年纪轻,我们倒看见有好些年纪轻轻的人,却已经成了老腐败,老顽固,甚至活的木乃伊——虽然还活着,但早已死了,而且死了几千年。

反过来我们在历史上也看见有好些年纪老的人,精神并不老,甚至有的人死了几千年,而一直都还像活着的年轻人一样。所以一个人的年轻不年轻,并不是专看生理上的年龄,而主要的还是看精神上的年龄。便是“年轻精神”充分的,虽老而不死;“年轻精神”丧失的,虽年轻而人已死了。那么,什么是年轻精神的品质呢?

第一,是真理的追求者。他是一张白纸,毫无成见地去接受客观真理;他如饥似渴地请人指教,虚心坦怀地受人指教;他肯向一切学习,以养成他的智慧。这是年轻精神的第一特征。

第二,是博爱的实践者。他大公无私,好打抱不平,决不或很少为自己打算,是切实地有着人饥己饥、人溺己溺的怀抱,而为他人服务。这是年轻精神的第二特征。第三,是勇敢的战士。他不怕任何艰难困苦,他富于弹性,倒下去立刻跳起来,碰伤了舐干血迹,若无其事,他以牺牲自我的意志征服一切。这是年轻精神的第三特征。

这三种年轻精神的特征,每一个年轻人都是有的,假如他把这些特征保持着,并扩大着,那他便永远年轻,就是死了也还年轻;假如他把这些特征失掉,比如年纪轻,便做狗腿子的事,那他不仅不年轻,而且老早是一个死鬼了。

就在这样的认识之下,我们向“年轻精神”饱满的青年朋友们学习,使自己年轻,使中国年轻。点评:这篇讲演是在青年女作家萧红墓前的讲话,郭沫若满怀着对萧红的怀念和哀悼之情,引出“人应该有个年轻的精神”的主题。这个主题是富有哲理性的。人由少到老,由生到死,这是谁也无法抗拒的自然规律,然而郭沫若认为“年轻精神”可以使人超过短暂的生理年龄走向精神生命的永恒。因此在语言上作者非常清楚地表达了自己的爱憎。首先,作者从反面痛斥那些“老腐败、老顽固”后,又从正面热烈赞扬“年纪老”但“精神并不老”的人,从而顺理成章地提出了“一个人的年轻不年轻,并不是专看生理上的年龄,而主要的还是看精神上的年龄”的主题。其次,作者对“年轻精神”品质的三点论述也褒贬分明、情理交融。他对“真理的追求者”“博爱的实践者”“勇敢的战士”用饱含深情的语言予以高度赞扬,而对那“年纪轻,便做狗腿子的事”的人,则痛斥之“不仅不年轻,而且老早是一个死鬼了”。谢谢观看!

——小团圆媳妇之死张爱玲不悲天悯人,或许这是她为了保护自己而采取的一种超脱或逃避的方式。萧红是悲天悯人的,她不懂得如何保护自己不受戕害;她一样能把握人情世态,一样能细致描摹,但是,她更投入,情感灌注,融入对故乡风貌、故乡邻人的描绘中,尽管语言偏冷,但处处可见她的悲悯情怀。 三、词语辨析

1.世面·市面

辨析:世面:社会上各方面的情况。市面:街上商店或摊点多的地方;城市工商业活动的一般状况。

例句:目前市面上各种夏令营正如火如荼地进行,对不少市民来说,如果花一些钱让孩子出去见见世面是可以接受的,但如果要花一个家庭一个月的收入,那就值得考虑。

2.工夫·功夫

辨析:工夫:指时间;空闲时间。功夫:指本领;造诣。

例句:《苏乞儿》号称“中国首部功夫3D影片”,自然在“功夫”二字上做足了工夫,也是全片最大的卖点。四、词语积累

1.战战兢兢:

__________________________________________________

2.络绎不绝:

__________________________________________________

3.探头探脑:

__________________________________________________形容因害怕而微微发抖的样子或小心谨慎的样子。 形容(人、马、车、船等)前后相接,连续不断。 不断探头看,多形容鬼鬼祟祟地窥探。 一、走近作者二、相关情节

本课所节选的有关“小团圆媳妇之死”这一部分,是小说第五章的第五至第十节。第五章讲“我”的邻居之一老胡家的故事,小团圆媳妇是老胡家买来的童养媳,是个12岁的小姑娘,刚来的时候健康活泼,但是由于过分大方,不合世俗,常遭婆婆无端打骂,左右邻居也都支持这种行为,小团圆媳妇被折磨得生了病,老胡家听信跳大神的话,用开水洗澡的办法来给小团圆媳妇治病,很多人都来看热闹。节选的文字就是从这里开始的。跳大神的把她放在缸里用滚热的水浇,给她“洗澡”,终于将小团圆媳妇折磨致死。

三、知识链接

东北作家群

东北作家群指的是1931年“九一八”事变后,陆续流亡到关内的东北籍青年作家。因为他们身受日寇侵略之苦,便满怀对侵略者的愤恨,对可爱家乡的怀念,描写东北人民的生活和他们英勇的抗日斗争。其中以萧军的《八月的乡村》和萧红的《生死场》为代表性作品。一、本文主旨

萧红的《呼兰河传》是她对故乡与童年的追忆和留恋,也浸透了她的忧伤。她笔下的上个世纪三四十年代东北小镇呼兰河的风土人情,承载了她对历史惰性与国民劣根性的忧患,真实而生动地再现了当地老百姓平凡、卑琐、落后的生活现状和得过且过、平庸、愚昧的精神状态。

节选部分写小团圆媳妇之死,毫不留情地揭示出北方农村在封建思想长期毒害下的病态:人们喜欢做看客,喜欢摧残一切违反传统的人和事,极度轻视做人的基本权利,对鬼神及荒谬思想的敬畏,集中表现了全书的主旨。貌似不动声色的平静叙述中有凌厉,有深深的忧愤。二、结构图解

点拨:浓墨重彩写洗澡、烧替身,从侧面详写人们埋葬小团圆媳妇之后的言行,是为了突出表现主题——小城人的麻木、残忍和愚昧。前面写“我”看出小团圆媳妇没有病,仍是从侧面表现小城人的愚昧。后面写老胡家在小团圆媳妇死后的凄惨状况,深刻揭示出老胡家既是害人者又是被害者的悲剧命运。点拨:描写死寂的环境是为了渲染气氛,象征社会现实。像小团圆媳妇这样的弱小者的生死,除了满足看客们猎奇的心理,给他们的痛苦乏味的生活添一点佐料外,不会引起什么波澜。在这样的死寂社会中,她只配悄无声息地来,再悄无声息地离开。她在这个巨大的死湖中显得微不足道,她的有无,自然也就可以忽略不计。

愚昧的害人者在戕害别人的生命时,自认为是替天地行公道,替社会护伦常,带着神圣的救人使命,自然内心不会有任何内疚和忏悔。小团圆媳妇的婆婆这个面慈心软、节俭本分的人竟做出如此凶残的事还心安理得,让我们觉得之所以会有病态的人,是因为整个社会就是个病态的社会。点拨:一是小团圆媳妇。她只有12岁,天真、活泼却不谙世事。洗澡前,她“笑呵呵”的,“用手指甲弹着”玻璃球,小姑娘好玩的天性暴露无遗,在婆婆不在旁边时,几次“想要坐起来在炕上弹这玻璃球”,并且跟“我”说着“就要洗澡了”的话,多么天真可爱的形象, 可这样一个小姑娘很快就遭受了当众洗澡的侮辱和折磨以致失去性命,成为小城人们愚昧、麻木精神下的牺牲品。二是围观洗澡的人。小团圆媳妇并没有病,可是婆婆却请来大神为她治病,引来众多热心的围观者,他们“到底是开了眼界,见了世面,总算是不无所得的”。婆婆的“善举”和二婶三姨的“善心”背后是一种怎样的荒谬:传统文化的受害者用套住自己的枷锁又去劈杀别人,在自己流血的同时手上又沾着别人的血污,而这种残忍的行为却是以极其真诚的善良态度进行的。这里的一切杀戮都是平静而安然地发生的,发生了就好像没有发生一样,这是怎样一个病态的民族灵魂木然的悲寂世界!在这样的世界中依然有着清醒的人:“我”与“祖父”。“我”的眼光是清澈的,只有“我”知道小团圆媳妇“没有病”,愿意和她玩,但“我”却是无力的,只是一个毫无作用的“旁观者”。“祖父”的目光也是敏锐的,他清楚地知道“好好的孩子快让他们捉弄死了”“二月让他搬家”,可在强大的传统习俗下,“祖父”的清醒与行动又是如此脆弱。“我”的无力,“祖父”的无可奈何,使得呼兰河人救赎变得无望,小说也因此弥漫着无可奈何的微茫的悲哀,正因为此,萧红笔下的乡土社会及人的生存状态笼罩上了极其凝重的悲剧色彩。点拨:(1)写“笑”是为了写出她生命最初的美丽和茁壮,以及她孩童般的天真与烂漫,还有她对生命本能的欲求和热望。(2)写她的“想玩”和“哭叫”是为了说明健康的快乐的女孩因为生命力的强盛,因为性格的直率,被婆婆打出了毛病,接着被庸医、“云游真人”、跳大神的等不断折磨、摧残,终于死去了。这样写更突出生命的被蔑视、被践踏,更能表达作者的悲怆和苦痛。点拨:(1)第一人称视角,文中的“我”以一个儿童的眼光,洞彻了整个过程的细节及其可笑可悲的荒谬:没病的被认定为有病,既害人又救人的热心看客,视别人的生命如鸡狗又对自己的卑贱生命充满信心与珍惜,害人者下场同样凄凉,种种荒谬弥漫成一片一片浓重的悲凉。以儿童的眼光来看,更显示出其不正常以及清醒者的无力和无助。

(2)对比手法的应用。有活力的被扼杀,思想僵腐的人在维持着秩序,掌握着别人的命运;冷漠围观、助纣为虐的人又是救人的人;孩子的一眼看穿与成人的愚昧可笑……多处对比极有力地突出了国民的丑陋。

(3)浓墨重彩的渲染。对重点内容(洗澡)的渲染极深刻地表现了人性被扭曲、异化的程度,对环境的渲染入木三分地刻画了社会的特征。1.你在阅读《小团圆媳妇之死》的过程中,感觉到作者叙述时的心境了吗?这是一种什么样的心境?你可不可以从原文找内容作佐证?

探究:荒寒、冷寂。觉得心灵落到了一个没有一点人性一点温暖的非人间。以当众洗澡段落为例:人世间没有比这更残酷的刑法了,偏偏这样施刑还打着治病的幌子,在小团圆媳妇的苦苦挣扎中,众人快意着,他们却又不是十恶不赦的坏人。小团圆媳妇没有反抗的力量,甚至连反抗的理由都没有。而“我”只能以童年的视角,被隔离在人群之外,静静地观看这个死亡的过程。以一个成年人对于生命的理解,对于人类社会的理解,又作为一个女性,作为一个失去孩子的母亲,她对人类对弱小孩子的态度尤为敏感。所以她既写出了大家生命意识的麻木,更表现了一种悲天悯人的情怀,而这情怀中又透射着深入骨髓的寒冷,这种寒冷贯穿全文。

2.有人说《呼兰河传》是诗化小说,是散文小说,你觉得呢?请从结构、语言、内容等方面谈谈你的认识。

探究:(1)从结构上来说,它没有中心情节,人物和故事都是片段的、零碎的,结构略显得松散,人物典型刻画也不太够。但却能合成一个整体,形散神聚,以作者悲天悯人的眼光与灵魂来贯穿,并有着散文诗般的跳跃和音乐的节奏。 (2)从语言上看。①富有浓重情感色彩。如:“满天星光,满屋月亮,人生何如,为什么这么悲凉?”②富有美感。“蜻蜓是金的,蚂蚱是绿的,蜂子则是嗡嗡地飞着,满身绒毛,落到一朵花上,胖圆圆的就如一个小毛球似的不动了。在园里边明晃晃的,红的红,绿的绿,新鲜漂亮。”③修辞的多样化。例如描写老胡家请大神给小团圆媳妇治病时有这样一句:“于是就又跳神赶鬼,看香,扶乩,老胡家闹得非常热闹,传为一时之盛。若有不去看跳神赶鬼的,竟被指为落伍。”作者通过嘲弄、讽刺、夸饰,抒发了强烈的憎恶和痛心。描写不是落在情节上,而是落在感受上。 (3)从内容上看。对风俗的描绘:跳大神、唱秧歌、放河灯、野台子戏、四月十八娘娘庙大会。这些不无蒙昧的习俗,在萧红笔下,有着诗的色彩。对人的描绘:写冯歪嘴子,在别人绝望的眼光里,“一看见他的大儿子会拉着小驴饮水了,他就立刻把那含着眼泪的眼睛笑了起来”。充满了诗意的情怀。

(4)从线索的贯穿上。作品没有明显的叙事脉络,而是以“悲凉”“凄凉”为统摄,情节在作者哀怨深沉的情感语流中向前推进,甚或已退到了诗外。

萧红从独特的审美角度创造了优美的小说意境,并形成了自己多彩而奇特的抒情风格。 《呼兰河传》中的人物

1.洋医生

在呼兰河城最有名的十字街上,“有金银首饰店、布庄、油盐店、茶庄、药店,也有拔牙的洋医生”。同处于一片蓝天下,同针对一样的呼兰河人开放,而洋医生却过着相比之下寂寞得多的生活——到那里去拔牙的寥寥无几,以致生活没法维持,她兼做了收生婆。原因何在呢?因为她的门前的招牌上“画着特别大的有量米的斗那么大的一排牙齿”,而不是像其他的药店只挂上医生的名字就算了。那牌子上的牙齿太大了,使呼兰河人“有点莫名其妙,怪害怕的”。有人说过,做生意的应该懂得一些心理学。洋医生之所以生意清淡得可怜,大概就在于她不善于去分析呼兰河人的心理吧。呼兰河人是有强烈的传统继承责任感的。不符合传统和常规的,他们不接受;他们也很胆小,对于他们没见过的东西“怪害怕的”。因为洋医生不懂得这一点,竟敢标新立异地挂个那样的招牌,以致吓跑了顾客,所以洋医生也是咎由自取。2.王寡妇

卖豆芽的王寡妇“一年一年地卖着豆芽菜,平静无事,过着安详的日子”。她的独子死了,“她还是平平静静地活着”;她的疯病犯过之后,“她还是平平静静地活着”。她之所以平静,是因为呼兰河人“对生、老、病、死,都没有什么表示”。“生了就任其自然地长大,长大就长大,长不大也就算了。”“人活着是为了吃饭穿衣。”“人死了就完了。”他们对自己的生、老、病、死都不当回事,何况是他人的呢?又何况是讨饭人、叫花子的呢?3.祖父

不会理财的祖父总是“自由自在地一天闲着”,“我想,幸好我长大了,我三岁了,不然祖父该多寂寞”。寂寞的祖父“天天使用一种方法抓掉了孩子的帽子,这未免可笑”,可是即使这样,“每当祖父这样做一次的时候,祖父和孩子们都一齐笑得不得了,好像这戏还是第一次演似的”。在这短暂的快乐之后,我们感受最多的是祖父的难以摆脱的寂寞。

他身为老太爷,本应乐享天年的但正因为他是老太爷,厨子给他更多的是吹捧,有二伯给他更多的是敬畏,冯歪嘴子给他的同样是低等人对上层的尊敬。因此,他无法抹去他和这些人之间的隔膜——阶级的隔膜。所以,他的寂寞也就无法消除。4.有二伯

可以这样说,有二伯的寂寞外现在他性情的古怪上。他喜欢和动物说话,“他一和人在一起,他就一句话没有了,就是有话也是很古怪的,使人听了常常不得要领”。当别人热闹地讲着闲话的时候,“只有有二伯一声不响地坐着”。从总体上说,有二伯不是个沉默寡言的人。即使在夜深人静的时候,他也常常自己跟自己说话。在人面前他所表现出来的沉默是有他自身和社会的原因的。从他自身来说,他不是一个普通的下人,他身上本来流淌着“上等人”的血液,所以他自视高人一等,不屑于放低身份和其他下等人一样心甘情愿地过活,但是社会的现实使别人并不这样高看他。在别人的眼里,他的的确确是个下人,所以他们所表现出来的对有二伯的些微的尊敬,也只是为了一时的高兴而假装出来的。就是孩子也乐于利用这一点来取乐。因此,有二伯处于绝对的寂寞之中。当他想利用上吊、跳井来博取别人的一点同情,而且也消除他的一些寂寞,但最终以失败而告终时,他也就再也无力回天了。5.冯歪嘴子

冯歪嘴子在见不着天日的磨房里生活,虽然与后院“只隔了一张窗子”,却“像关着多远似的”,竟不知黄瓜长了多大了,也不知西红柿是否红了。他大声地和窗外的人说话,可听者却往往偷偷地溜走,剩下他一人在那里面继续说着。其实,听者也就是寂寞的人们,诸如祖父,诸如厨子,诸如有二伯。但是他们却不能利用这样的机会去交流。原因何在?

因为他们之间没有共同的话题可以深入地探讨,因为他们的心窗也像磨房的小窗一样被一些障碍阻隔着,难以轻易开启。他们都有他们自己的生活,他们几乎没有直接的利益冲突,“老死不相往来”也是完全可以办到的。或许在他们的心目中,这样的交流是多余的,而各自去为自己的事奔波,才是正事,自己去品尝自己的寂寞才是理所当然的。在萧红墓前的五分钟讲演

郭沫若

年轻的朋友们:

讲演对于我倒不是件难事,然而要不多不少恰好“五分钟”,却使我感到困难。而主席又只要我作“五分钟”的滩头讲演,让你们好早点跳下海去,作你们青春的畅泳。

我想,本来我可以这么开始我的讲演:“各位先生,各位女士,请大家沉默五分钟!”于是当大家沉默到五分钟的时候,我便说:“沉默毕,我的讲演完了。”大家假如要反诘我:“你向我们作五分钟的讲演,为什么叫我们沉默五分钟呢?”我可以理直气壮地回答:“朋友,人们不是说‘沉默胜于雄辩’吗?”

本来我可以这么开始我的讲演的,但是当我听了刚才X先生两分钟的讲演,太漂亮了!他说:“人民的作家萧红女士一生为人民解放事业奔走,到头来死在这南国的海边,伙伴们把她埋在这浅水湾上,今天,围绕在她周围的都是年轻人,今后的日子里,不知有多少年轻人来围绕着她。朋友们!我们是年轻人,我们没有悲伤,我们没有感慨,请大家向萧红女士鼓掌。”太好了,我的五分钟讲演只好改变计划了,让我把年轻人引申来说一下吧。年轻人之所以为年轻人,并不是单看年纪轻,假如是单看年纪轻,我们倒看见有好些年纪轻轻的人,却已经成了老腐败,老顽固,甚至活的木乃伊——虽然还活着,但早已死了,而且死了几千年。

反过来我们在历史上也看见有好些年纪老的人,精神并不老,甚至有的人死了几千年,而一直都还像活着的年轻人一样。所以一个人的年轻不年轻,并不是专看生理上的年龄,而主要的还是看精神上的年龄。便是“年轻精神”充分的,虽老而不死;“年轻精神”丧失的,虽年轻而人已死了。那么,什么是年轻精神的品质呢?

第一,是真理的追求者。他是一张白纸,毫无成见地去接受客观真理;他如饥似渴地请人指教,虚心坦怀地受人指教;他肯向一切学习,以养成他的智慧。这是年轻精神的第一特征。

第二,是博爱的实践者。他大公无私,好打抱不平,决不或很少为自己打算,是切实地有着人饥己饥、人溺己溺的怀抱,而为他人服务。这是年轻精神的第二特征。第三,是勇敢的战士。他不怕任何艰难困苦,他富于弹性,倒下去立刻跳起来,碰伤了舐干血迹,若无其事,他以牺牲自我的意志征服一切。这是年轻精神的第三特征。

这三种年轻精神的特征,每一个年轻人都是有的,假如他把这些特征保持着,并扩大着,那他便永远年轻,就是死了也还年轻;假如他把这些特征失掉,比如年纪轻,便做狗腿子的事,那他不仅不年轻,而且老早是一个死鬼了。

就在这样的认识之下,我们向“年轻精神”饱满的青年朋友们学习,使自己年轻,使中国年轻。点评:这篇讲演是在青年女作家萧红墓前的讲话,郭沫若满怀着对萧红的怀念和哀悼之情,引出“人应该有个年轻的精神”的主题。这个主题是富有哲理性的。人由少到老,由生到死,这是谁也无法抗拒的自然规律,然而郭沫若认为“年轻精神”可以使人超过短暂的生理年龄走向精神生命的永恒。因此在语言上作者非常清楚地表达了自己的爱憎。首先,作者从反面痛斥那些“老腐败、老顽固”后,又从正面热烈赞扬“年纪老”但“精神并不老”的人,从而顺理成章地提出了“一个人的年轻不年轻,并不是专看生理上的年龄,而主要的还是看精神上的年龄”的主题。其次,作者对“年轻精神”品质的三点论述也褒贬分明、情理交融。他对“真理的追求者”“博爱的实践者”“勇敢的战士”用饱含深情的语言予以高度赞扬,而对那“年纪轻,便做狗腿子的事”的人,则痛斥之“不仅不年轻,而且老早是一个死鬼了”。谢谢观看!

同课章节目录