第12课 《长恨歌》——围炉夜话

文档属性

| 名称 | 第12课 《长恨歌》——围炉夜话 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-05-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件48张PPT。第六单元 女性的声音第12课 《长恨歌》——围炉夜话马来西亚的《星洲日报》将“第一届世界华文文学奖”授予王安忆,致词给予《长恨歌》较高的评价:“王安忆的《长恨歌》,描写的不只是一座城市,而是将这座城市写成一个在历史研究或个人经验上很难感受到的一种视野。这样的大手笔,在目前的世界小说界是非常罕见的,它可以说是一部史诗。” 三、词语辨析

1.发掘·挖掘

辨析:发掘:挖掘深埋在地下的东西。挖掘:具体挖的动作,也可用在抽象事物方面。

例句:世界上最大最古老、所载文物最多的宋代沉船“南海一号”的发掘为世人瞩目,挖掘沉船活动在水下进行,以便完整地保护出土文物。2.沉湎·沉溺

辨析:沉湎:比喻潜心于某事物或处于某种境界或思维活动中,深深迷恋着,无法自拔。沉溺:指陷入不良的境地,不能自拔,多指生活习惯方面,含贬义。

例句:明星不会让自己在孤独里沉湎下去,却企图通过热闹和刺激来调解内心的孤独感。他们需要一个永不落幕的舞台,他们是演说者和表演者,沉溺于并不真实的焰火。四、词语积累

1.美轮美奂:

_______________________________________________

2.脱颖而出:__________________________________

3.如数家珍:

_____________________________________________________________________________________________________

4.恍然若梦:__________________________________

5.不计前嫌:__________________________________

6.唱反调:__________________________________好像在梦中一般。

不计较以前的嫌隙,指大度和解。

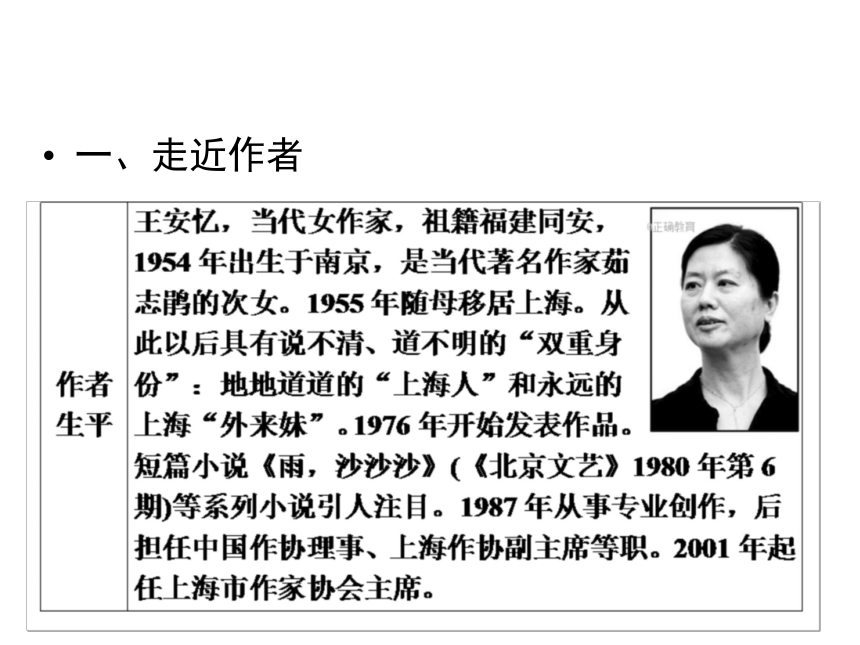

提出相反的主张,采取相反的行动。形容新屋高大美观,也形容装饰、布置等美好漂亮。 比喻人的才能全部显示出来。 像数自己家里的珍宝一样,形容对列举的事物或叙述的故事十分熟悉。一、走近作者二、相关情节

与本文相关的情节是:做了金丝雀的“三小姐”王琦瑶在上海解放后,被迫到邬桥避难。但她意识到自己已不能与上海分开,便又回到上海,隐姓埋名,在最普通的“平安里”定居下来。政权的更替改变了她的命运,但是并没有改变她的生活。她在“平安里”的屋子里,渐渐聚集起资产阶级的故人——严家师母、表弟毛毛娘舅,以及无产阶级混血儿萨沙这样的闲人。他们打牌、聊天、喝下午茶,自然免不了打情骂俏……课文就是描述了王琦瑶在“平安里”的这段生活。三、知识链接

女性小说的发展及特点:

20世纪20年代初,“五四”时期开始出现一批女作家如庐隐、冰心、陈衡哲等。

20世纪30~40年代,以丁玲、萧红、张爱玲为代表。

1949~1966年,在战争、家庭一类社会性、革命性主题下,中国女作家作品呈现“中性化”。“文革”以后女性创作开始重新复苏。

女性文学的特点:

主要表现是女性作家充分的性别意识与性别自觉。

1.以女性的眼光洞悉自我,反思自身的本质、生命的意义及社会的地位和价值。

2.从女性立场出发审视外部世界,并对它加以女性生命特色的理解和把握。一、本文主旨

《围炉夜话》部分写在激烈动荡的年代里,王琦瑶等四个闲人在“螺丝壳”里经营着他们由吃、穿、闲聊和简单的游戏组成的“精雕细作的人生”。身份特殊的王琦瑶却有着上海普通市民的智慧——在大时代里埋头于自己生计的智慧,王琦瑶对细节、对生计的认真,普遍存在于上海市民身上,在这一方面,王琦瑶是一个有些极端化的典型,甚至可以说,她是上海精神的象征——战争和革命都不曾将上海的历史切断,正如激烈动荡的时代影响了王琦瑶她们“螺丝壳”里的精雕细作的人生一样。二、结构图解点拨:作者描写的这些人的日常生活,这些琐屑的细节,能体现出他们在踏踏实实、本本分分的“芯子”里的生活,正是这样一个个围炉而坐的琐屑日子,填补了时代的裂缝。

作者试图通过这样一种细密的对日常生活的描述,进行另一种书写历史的方法。在作者看来,王琦瑶从选美的舞台上下来,走进“平安里”的屋子,屋子里的这些人,从资产阶级的严家师母、毛毛娘舅渐渐换成了怀旧的“老克腊”、觊觎黄金的长脚等人,这就是作者认识到的历史。点拨:一方面,王琦瑶本是上海典型的弄堂女儿,1957年,历史的大背景似乎无声无息,看不到那种明显的痕迹,而事实上,历史的力量正在王琦瑶的身上发生着作用。繁华落尽,过往残存的,就正体现在她们的追忆和对吃与穿的讲究上,它变成了“一种精雕细作的人生的快乐”,收缩成“螺丝壳”与“井底之蛙式”的生活状态。这种琐屑也充分说明了她们对生活依然葆有一份难能可贵的矜持与热情。就是“白果的苦香,有一种穿透力,从许多种有名或无名的气息中脱颖而出,带着点醒世的意思,也不去管它”。虽然明知时间留不住,却还是要努力,让日子有滋有味起来。那也便是“严师母”所无限感慨的——“要说做人,最是体现在穿衣上的,它是做人的兴趣和精神,是最要紧的”。这一种挽留的姿势,让人生有了“哀而不伤”的味道,倒也难得。

另一方面,历史的翻转,岁月的流逝,让王琦瑶与严师母们都拥有了一种更平和的心态。“他们全都不计前嫌,好得像一个人似的,弄不懂为什么要彼此生隙,好都好不过来了。”没有名利之争,也就没有耍心眼、藏心机的必要,在最闲来无事的日子里,和和暖暖地互相安慰着。点拨:(1)采用纯叙述性的语言格调。在这篇小说中,人物对话没有用“她说……”这样的形式,而是把它变成纯叙述性的话语,由作者之口说出。这种纯叙述性的语言让作者更自由地阐述她的世界观,更充实地表现她的心灵世界,更淋漓尽致地议论生活。(2)采用陌生化的语言。陌生化是指对常规常识的偏离,造成语言理解和感受上的陌生感。如“它不看远,只看近,把时间掰开揉碎了过的,是可以把短暂的人生延长”,“他们一边说明天见,一边心里不愿意今夜结束,明天再好,也是个未知未到。今夜就在眼前,抓一把则在手中”。这两个句子中,作者通过“掰开揉碎”、“抓一把则在手中”,使抽象的时间达到一种具体化的呈现。又如“暮色流进窗户”句中“暮色”与“流”的陌生搭配,把“暮色”比喻成液体,生动地描绘了暮色渐渐降临的过程。陌生化可以化平淡为神奇,化平常为新异,从而增加了作品含蓄蕴藉的意味。点拨:本文用细腻的笔触刻画了一个极细微的围炉夜话的场景:“王琦瑶在炉边用一盘小磨磨糯米粉”,萨沙舀米,毛毛娘舅摇磨,严师母发出指令,四个人一边从容地工作,一边谈论着或吃或穿的无关紧要的话题;天黑时,他们则在炉火上放了铁锅,炒夏天晒干的西瓜子,闻着各种食物散发出的气息,用琐屑的话语填满他们生活的缝隙。这些琐碎的描写正是作者在整部小说选材中的一个缩影,一个片段。在《长恨歌》中,作者通过王琦瑶写了几十年的历史,或者是通过几十年的历史写了王琦瑶的命运。作者笔下的历史不是我们通常习惯于关注的与重大政治事件紧密联系的历史,而是作为时间的历史。她极力渲染的是各个历史时期弥漫于空气中的不同气味、不同氛围、不同的来自感官的特征,她努力捕捉的,是各个历史时期特定的个人的生存面目、精神依赖、价值取向,由于投向历史的视点不是政治、不是历史变迁中存在的政治成分,而是作为时间、年代的历史,及历史中的个人,故而,她笔下的历史与个人显得特别平实、真切、贴近,两者的交融也因之更加和谐,从而给人一种浑然一体的饱满、浑厚感。

王安忆以细节呈现的日常生活,对抗着编年史的宏大叙述,用小说的形式实践了另一种书写历史的方法。这使得王安忆能撇开政治动荡与经济变迁的表象,直入时间的本质与内核。如何理解萨沙和严师母的对话?

探究:萨沙感叹“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,并非悲悯农民的艰辛,而是赞叹各种吃食做法的复杂辛苦。这种感叹里含有对这种生活的赞美和满足。萨沙的感叹引出严师母对穿的见解,这个见解自然有她的身份、经历,她所留恋的时代所赋予的不同于其他人的特殊性,是有些极端化的,但也更为典型地表现出了王琦瑶们(上海)的精神内核——埋头于生计,专心致志地经营着自己的生活,越是琐屑,越是认真,不关心社会和时代,精明、自我欣赏,甚至自恋、怀旧,这就是上海人的特质,也是上海精神的特质,由此构成了上海稳定而特殊的历史。王琦瑶的一举一动,一颦一笑,她的吃、穿、用以及爱好都流溢出难以言说的韵味。她任人摆布地在程先生的包装下成为家喻户晓的“沪上淑媛”,从此拉开了她传奇一生的序幕,她半推半就地成为叱咤风云的李主任的金屋阿娇。在潜意识里,她喜欢有人为她操持命运而自己落得清闲自在,可是在无常的世事中男人常常比女人还要软弱,他们总是先被打倒,被击败,而女人却能坚韧地继续漫长艰辛的生命之途。在“文革”中程先生无法忍受非人的屈辱,抛下他深爱一生的女人结束了自己的生命。李主任在解放前夕为了保全性命仓皇逃离,最终坠机而亡。康明逊更无法与王琦瑶相比,他尽管近在咫尺却不敢认自己的女儿。王琦瑶孤身一人挣扎着把女儿养大。在《长恨歌》里,王安忆一边有意识地希求着男性的坚强来呵护天生需要保护的女人,一边又深深失望于男人无法承担这样的责任,恰似柔弱的女子王琦瑶在风雨飘摇的孤苦境地中如走钢丝一般左右保持着平衡,保护着自己。因此可以说,是王安忆让王琦瑶完成了一个女人的梦,王琦瑶在对命运的无奈抗争中显示出王安忆对现代男性的失望和对现代女性的赞同,她为男人悲哀,为女人喝彩。文坛母女花——茹志鹃和王安忆

文坛上历来是不乏两代人一同投身于文学的例子,而这亦是其中之一。对这对母女花的了解先源于王安忆,第一次得知王安忆之母茹志鹃也是位优秀的作家颇为出乎意料,但转念一想,这大概对王安忆的文学道路也是有所影响的吧。某作家曾在文章中回忆初次见到母女俩的场景:“王安忆竟当着她妈妈的面,说茹志鹃是一贯站在党的政策立场上进行创作的,茹志鹃对此并不生气也不反驳,只是微笑无言,当时我很惊讶于王的泼辣和茹之宽厚,想来母女情深,说不定茹因欣赏王之脱颖而出而深感自豪呢!”显然,茹志鹃的稳重谦虚、豁达大度与王安忆的机敏锋芒、开放洒脱形成鲜明而强烈的对比。茹志鹃,1925年生于上海。童年和少年对茹志鹃来说,没有欢乐可言。直到参加了新四军,从小做家庭手工、漂泊流浪、住孤儿院的她才第一次享受到相亲相爱、情同骨肉的温暖情谊。回顾峥嵘岁月,展望新生活,她满怀激奋,整个社会在她眼里一片光明。1950年开始,她情不自禁地执笔写作了。她是一名新中国的歌手,她的作品是一曲曲光明的颂歌。然而,她万万想不到,“文化大革命”的狂飙突起,她的头上会骤然间被扣上几顶大帽子,什么“专写中间人物”、“反重大题材”、“反火药味”,她成了“文艺黑线人物”。她后来也写道:“‘文化大革命’以前,我带着一种比较真诚的、天真的、纯洁而简单的眼光来看世界,所以我看一切都很美好,都应该歌颂。……而经过‘文化大革命’以后,我的脑子比较复杂了。社会上的许多事情也复杂了,看问题不那么简单化了。”经历了迷惘、痛苦、思索、激愤、盼望,她终于迎来了十月的金秋,也迎来了自己创作生涯的第二个春天。相形之下,王安忆所走的道路显然要比她的母亲平坦。初中毕业后,她主动要求“插队落户闹革命”去。在条件艰苦的淮北农村,她跟着农民起早摸黑地战天斗地,肩上套着绳索拉犁,在滴水成冰的严冬挥舞铁锹挖河。在“广阔天地”大干了3年后,她因一技之长而去了地区文工团,拉了6年的小提琴,总是不停地下厂矿、基层、农村演出,住旅馆,坐火车、汽车,排练。这些丰富的生活经历对王安忆来说是笔财富。她后来创作的《尾声》《这个鬼团》《小院琐记》等小说,就取材于她这段时间的生活。

从文学作品上来看,茹志鹃“文革”前的作品大都以真人真事为背景,具有色彩柔和、情调优美的独特风格,善于截取日常生活片断,对人物心理活动的刻画细致入微,犹如一支支动人的抒情曲。她较多描写的是成长中的普通人,善于根据人物的性格特点、生活环境和经历,去挖掘人物思想深处的闪光点,让读者看到人物成长的社会、历史原因。茹志鹃在新时期的小说则取材于沸腾的时代生活。在艺术形式上并不满足于自己驾驭自如的技巧,不固守已经形成的风格,而是为了表现新内容的需要,勇于开拓新路。评论家黄秋耘曾用“从微笑到沉思”这一形象化的语言,概括茹志鹃“文革”前后创作上的变化。她的《儿女情》、《失去舵的小船》,含着一种深邃的哲理含义,我看到的是对人的尊重,对人的价值的充分肯定。1990年初茹志鹃担任中国作协上海分会理事,作品渐渐少了,这是中国作家的特殊规律。窃以为真正有创作潜力的作家最好不担任主要领导职务为好。从茹志鹃的创作道路看,不论早期的微笑还是后期的沉思,都受到广大读者的欢迎,温存中透出辛辣,热情里蕴含冷峻。总说“青出于蓝而胜于蓝”,想来总是一代胜过一代的。王安忆在她的创作前期,以擅长写知青题材驰誉文坛,在创作中她与笔下人物合而为一,从中寄予了对生活的追求与向往,表现了青年人在那个特定的历史时期的迷惘、苦恼以及始终没有失去的希望。王安忆常能从平凡的事物中揭示出发人深思的重大问题,她这段时间的小说感情的表露真切自然,以细致地镂刻人物内心世界见长。而访美归来后,王安忆的小说,在我看来,无论是在题材,还是在审美趣味、美学风格方面,与她前期的小说相比,都出现了某种超越。她开始试图从文化这一层面去分析现实生活,从一定的文化价值观出发,对现实作文化的观照。拿1998年发表的《隐居的时代》来说,我们看到的是插队知青的文学生活,是一个县城中学来历特殊的老师们,这些都再清楚不过地表明,在大一统的意志下和荒漠时期,精神需求,对美的敏感,知识和文化,潜藏和隐居到了地理的夹缝和历史的角落里,这样的夹缝和角落不仅使得它们避免流失散尽,保留下相传承继的文明火种,而且,它们也多多少少改变了他们栖身的所在——一种新的、外来的因素,“很不起眼地嵌在这些偏僻的历史的墙缝里,慢慢地长了进去,成为它的一部分”。——就像下乡的医疗队和黄医师,“它微妙地影响了一个村庄的性质”。在王安忆的这一系列小说中,我们读到了内在的舒缓和从容。叙述者不是强迫叙述行为去经历一次虚拟的冒险,或者硬要叙述行为无中生有地创造出某种新的可能性。不,不是这样,叙述回归到平常的状态,它不需要刻意表现自己,突出自己的存在。当“写什么”和“怎么写”孰轻孰重成为问题的时候,“偏执”就难免要发生了。而在王安忆这里,叙述与叙述对象是合一的,因为在根本上,王安忆秉承一种朴素的小说观念:“小说这东西,难就难在它是现实生活的艺术,所以必须在现实中找寻它的审美性质,也就是寻找生活的形式。现在,我就找到了我们的村庄。”提到王安忆,总不免想到她母亲对她的影响,对此,王安忆的回答是:“我不希望把我和妈妈在文学上扯在一起;我就是我,在这一点上,我是独立的。”的确,我想她是对的。茹志鹃、王安忆,她们的文学在很多方面有着相似,也许是源于某种血脉相承的东西,也许是女性作家的共通。但她们终究是不同的两个人,不同的生活经历,不同的思想底蕴,让我们看到的是不同的,但同样精彩的作品。

是的,我们不得不承认,这是文坛之花,清新、柔美的母女花。点评:在上海作家中,王安忆一直是个独特的存在。她的不断给人惊喜的写作,她的寂寞独行的探索,她对文学时尚、媒体喧嚣冷静断然的处置方式,都让她的读者既钦佩又捉摸不定。钦佩的是她的才气,她的探索勇气,她对严肃文学的执著;捉摸不定的是她的“傲气”,她的拒绝“热闹”的姿态,她不轻易接受采访的冷然……不愿重复自己。拒绝时尚和喧嚣。对写作以外的东西不善经营。喜欢精神历险。敏感、多思、谨慎……总之在很多人眼里,王安忆无法归位,王安忆特立独行。王安忆永远是未知大于已知。谢谢观看!

1.发掘·挖掘

辨析:发掘:挖掘深埋在地下的东西。挖掘:具体挖的动作,也可用在抽象事物方面。

例句:世界上最大最古老、所载文物最多的宋代沉船“南海一号”的发掘为世人瞩目,挖掘沉船活动在水下进行,以便完整地保护出土文物。2.沉湎·沉溺

辨析:沉湎:比喻潜心于某事物或处于某种境界或思维活动中,深深迷恋着,无法自拔。沉溺:指陷入不良的境地,不能自拔,多指生活习惯方面,含贬义。

例句:明星不会让自己在孤独里沉湎下去,却企图通过热闹和刺激来调解内心的孤独感。他们需要一个永不落幕的舞台,他们是演说者和表演者,沉溺于并不真实的焰火。四、词语积累

1.美轮美奂:

_______________________________________________

2.脱颖而出:__________________________________

3.如数家珍:

_____________________________________________________________________________________________________

4.恍然若梦:__________________________________

5.不计前嫌:__________________________________

6.唱反调:__________________________________好像在梦中一般。

不计较以前的嫌隙,指大度和解。

提出相反的主张,采取相反的行动。形容新屋高大美观,也形容装饰、布置等美好漂亮。 比喻人的才能全部显示出来。 像数自己家里的珍宝一样,形容对列举的事物或叙述的故事十分熟悉。一、走近作者二、相关情节

与本文相关的情节是:做了金丝雀的“三小姐”王琦瑶在上海解放后,被迫到邬桥避难。但她意识到自己已不能与上海分开,便又回到上海,隐姓埋名,在最普通的“平安里”定居下来。政权的更替改变了她的命运,但是并没有改变她的生活。她在“平安里”的屋子里,渐渐聚集起资产阶级的故人——严家师母、表弟毛毛娘舅,以及无产阶级混血儿萨沙这样的闲人。他们打牌、聊天、喝下午茶,自然免不了打情骂俏……课文就是描述了王琦瑶在“平安里”的这段生活。三、知识链接

女性小说的发展及特点:

20世纪20年代初,“五四”时期开始出现一批女作家如庐隐、冰心、陈衡哲等。

20世纪30~40年代,以丁玲、萧红、张爱玲为代表。

1949~1966年,在战争、家庭一类社会性、革命性主题下,中国女作家作品呈现“中性化”。“文革”以后女性创作开始重新复苏。

女性文学的特点:

主要表现是女性作家充分的性别意识与性别自觉。

1.以女性的眼光洞悉自我,反思自身的本质、生命的意义及社会的地位和价值。

2.从女性立场出发审视外部世界,并对它加以女性生命特色的理解和把握。一、本文主旨

《围炉夜话》部分写在激烈动荡的年代里,王琦瑶等四个闲人在“螺丝壳”里经营着他们由吃、穿、闲聊和简单的游戏组成的“精雕细作的人生”。身份特殊的王琦瑶却有着上海普通市民的智慧——在大时代里埋头于自己生计的智慧,王琦瑶对细节、对生计的认真,普遍存在于上海市民身上,在这一方面,王琦瑶是一个有些极端化的典型,甚至可以说,她是上海精神的象征——战争和革命都不曾将上海的历史切断,正如激烈动荡的时代影响了王琦瑶她们“螺丝壳”里的精雕细作的人生一样。二、结构图解点拨:作者描写的这些人的日常生活,这些琐屑的细节,能体现出他们在踏踏实实、本本分分的“芯子”里的生活,正是这样一个个围炉而坐的琐屑日子,填补了时代的裂缝。

作者试图通过这样一种细密的对日常生活的描述,进行另一种书写历史的方法。在作者看来,王琦瑶从选美的舞台上下来,走进“平安里”的屋子,屋子里的这些人,从资产阶级的严家师母、毛毛娘舅渐渐换成了怀旧的“老克腊”、觊觎黄金的长脚等人,这就是作者认识到的历史。点拨:一方面,王琦瑶本是上海典型的弄堂女儿,1957年,历史的大背景似乎无声无息,看不到那种明显的痕迹,而事实上,历史的力量正在王琦瑶的身上发生着作用。繁华落尽,过往残存的,就正体现在她们的追忆和对吃与穿的讲究上,它变成了“一种精雕细作的人生的快乐”,收缩成“螺丝壳”与“井底之蛙式”的生活状态。这种琐屑也充分说明了她们对生活依然葆有一份难能可贵的矜持与热情。就是“白果的苦香,有一种穿透力,从许多种有名或无名的气息中脱颖而出,带着点醒世的意思,也不去管它”。虽然明知时间留不住,却还是要努力,让日子有滋有味起来。那也便是“严师母”所无限感慨的——“要说做人,最是体现在穿衣上的,它是做人的兴趣和精神,是最要紧的”。这一种挽留的姿势,让人生有了“哀而不伤”的味道,倒也难得。

另一方面,历史的翻转,岁月的流逝,让王琦瑶与严师母们都拥有了一种更平和的心态。“他们全都不计前嫌,好得像一个人似的,弄不懂为什么要彼此生隙,好都好不过来了。”没有名利之争,也就没有耍心眼、藏心机的必要,在最闲来无事的日子里,和和暖暖地互相安慰着。点拨:(1)采用纯叙述性的语言格调。在这篇小说中,人物对话没有用“她说……”这样的形式,而是把它变成纯叙述性的话语,由作者之口说出。这种纯叙述性的语言让作者更自由地阐述她的世界观,更充实地表现她的心灵世界,更淋漓尽致地议论生活。(2)采用陌生化的语言。陌生化是指对常规常识的偏离,造成语言理解和感受上的陌生感。如“它不看远,只看近,把时间掰开揉碎了过的,是可以把短暂的人生延长”,“他们一边说明天见,一边心里不愿意今夜结束,明天再好,也是个未知未到。今夜就在眼前,抓一把则在手中”。这两个句子中,作者通过“掰开揉碎”、“抓一把则在手中”,使抽象的时间达到一种具体化的呈现。又如“暮色流进窗户”句中“暮色”与“流”的陌生搭配,把“暮色”比喻成液体,生动地描绘了暮色渐渐降临的过程。陌生化可以化平淡为神奇,化平常为新异,从而增加了作品含蓄蕴藉的意味。点拨:本文用细腻的笔触刻画了一个极细微的围炉夜话的场景:“王琦瑶在炉边用一盘小磨磨糯米粉”,萨沙舀米,毛毛娘舅摇磨,严师母发出指令,四个人一边从容地工作,一边谈论着或吃或穿的无关紧要的话题;天黑时,他们则在炉火上放了铁锅,炒夏天晒干的西瓜子,闻着各种食物散发出的气息,用琐屑的话语填满他们生活的缝隙。这些琐碎的描写正是作者在整部小说选材中的一个缩影,一个片段。在《长恨歌》中,作者通过王琦瑶写了几十年的历史,或者是通过几十年的历史写了王琦瑶的命运。作者笔下的历史不是我们通常习惯于关注的与重大政治事件紧密联系的历史,而是作为时间的历史。她极力渲染的是各个历史时期弥漫于空气中的不同气味、不同氛围、不同的来自感官的特征,她努力捕捉的,是各个历史时期特定的个人的生存面目、精神依赖、价值取向,由于投向历史的视点不是政治、不是历史变迁中存在的政治成分,而是作为时间、年代的历史,及历史中的个人,故而,她笔下的历史与个人显得特别平实、真切、贴近,两者的交融也因之更加和谐,从而给人一种浑然一体的饱满、浑厚感。

王安忆以细节呈现的日常生活,对抗着编年史的宏大叙述,用小说的形式实践了另一种书写历史的方法。这使得王安忆能撇开政治动荡与经济变迁的表象,直入时间的本质与内核。如何理解萨沙和严师母的对话?

探究:萨沙感叹“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,并非悲悯农民的艰辛,而是赞叹各种吃食做法的复杂辛苦。这种感叹里含有对这种生活的赞美和满足。萨沙的感叹引出严师母对穿的见解,这个见解自然有她的身份、经历,她所留恋的时代所赋予的不同于其他人的特殊性,是有些极端化的,但也更为典型地表现出了王琦瑶们(上海)的精神内核——埋头于生计,专心致志地经营着自己的生活,越是琐屑,越是认真,不关心社会和时代,精明、自我欣赏,甚至自恋、怀旧,这就是上海人的特质,也是上海精神的特质,由此构成了上海稳定而特殊的历史。王琦瑶的一举一动,一颦一笑,她的吃、穿、用以及爱好都流溢出难以言说的韵味。她任人摆布地在程先生的包装下成为家喻户晓的“沪上淑媛”,从此拉开了她传奇一生的序幕,她半推半就地成为叱咤风云的李主任的金屋阿娇。在潜意识里,她喜欢有人为她操持命运而自己落得清闲自在,可是在无常的世事中男人常常比女人还要软弱,他们总是先被打倒,被击败,而女人却能坚韧地继续漫长艰辛的生命之途。在“文革”中程先生无法忍受非人的屈辱,抛下他深爱一生的女人结束了自己的生命。李主任在解放前夕为了保全性命仓皇逃离,最终坠机而亡。康明逊更无法与王琦瑶相比,他尽管近在咫尺却不敢认自己的女儿。王琦瑶孤身一人挣扎着把女儿养大。在《长恨歌》里,王安忆一边有意识地希求着男性的坚强来呵护天生需要保护的女人,一边又深深失望于男人无法承担这样的责任,恰似柔弱的女子王琦瑶在风雨飘摇的孤苦境地中如走钢丝一般左右保持着平衡,保护着自己。因此可以说,是王安忆让王琦瑶完成了一个女人的梦,王琦瑶在对命运的无奈抗争中显示出王安忆对现代男性的失望和对现代女性的赞同,她为男人悲哀,为女人喝彩。文坛母女花——茹志鹃和王安忆

文坛上历来是不乏两代人一同投身于文学的例子,而这亦是其中之一。对这对母女花的了解先源于王安忆,第一次得知王安忆之母茹志鹃也是位优秀的作家颇为出乎意料,但转念一想,这大概对王安忆的文学道路也是有所影响的吧。某作家曾在文章中回忆初次见到母女俩的场景:“王安忆竟当着她妈妈的面,说茹志鹃是一贯站在党的政策立场上进行创作的,茹志鹃对此并不生气也不反驳,只是微笑无言,当时我很惊讶于王的泼辣和茹之宽厚,想来母女情深,说不定茹因欣赏王之脱颖而出而深感自豪呢!”显然,茹志鹃的稳重谦虚、豁达大度与王安忆的机敏锋芒、开放洒脱形成鲜明而强烈的对比。茹志鹃,1925年生于上海。童年和少年对茹志鹃来说,没有欢乐可言。直到参加了新四军,从小做家庭手工、漂泊流浪、住孤儿院的她才第一次享受到相亲相爱、情同骨肉的温暖情谊。回顾峥嵘岁月,展望新生活,她满怀激奋,整个社会在她眼里一片光明。1950年开始,她情不自禁地执笔写作了。她是一名新中国的歌手,她的作品是一曲曲光明的颂歌。然而,她万万想不到,“文化大革命”的狂飙突起,她的头上会骤然间被扣上几顶大帽子,什么“专写中间人物”、“反重大题材”、“反火药味”,她成了“文艺黑线人物”。她后来也写道:“‘文化大革命’以前,我带着一种比较真诚的、天真的、纯洁而简单的眼光来看世界,所以我看一切都很美好,都应该歌颂。……而经过‘文化大革命’以后,我的脑子比较复杂了。社会上的许多事情也复杂了,看问题不那么简单化了。”经历了迷惘、痛苦、思索、激愤、盼望,她终于迎来了十月的金秋,也迎来了自己创作生涯的第二个春天。相形之下,王安忆所走的道路显然要比她的母亲平坦。初中毕业后,她主动要求“插队落户闹革命”去。在条件艰苦的淮北农村,她跟着农民起早摸黑地战天斗地,肩上套着绳索拉犁,在滴水成冰的严冬挥舞铁锹挖河。在“广阔天地”大干了3年后,她因一技之长而去了地区文工团,拉了6年的小提琴,总是不停地下厂矿、基层、农村演出,住旅馆,坐火车、汽车,排练。这些丰富的生活经历对王安忆来说是笔财富。她后来创作的《尾声》《这个鬼团》《小院琐记》等小说,就取材于她这段时间的生活。

从文学作品上来看,茹志鹃“文革”前的作品大都以真人真事为背景,具有色彩柔和、情调优美的独特风格,善于截取日常生活片断,对人物心理活动的刻画细致入微,犹如一支支动人的抒情曲。她较多描写的是成长中的普通人,善于根据人物的性格特点、生活环境和经历,去挖掘人物思想深处的闪光点,让读者看到人物成长的社会、历史原因。茹志鹃在新时期的小说则取材于沸腾的时代生活。在艺术形式上并不满足于自己驾驭自如的技巧,不固守已经形成的风格,而是为了表现新内容的需要,勇于开拓新路。评论家黄秋耘曾用“从微笑到沉思”这一形象化的语言,概括茹志鹃“文革”前后创作上的变化。她的《儿女情》、《失去舵的小船》,含着一种深邃的哲理含义,我看到的是对人的尊重,对人的价值的充分肯定。1990年初茹志鹃担任中国作协上海分会理事,作品渐渐少了,这是中国作家的特殊规律。窃以为真正有创作潜力的作家最好不担任主要领导职务为好。从茹志鹃的创作道路看,不论早期的微笑还是后期的沉思,都受到广大读者的欢迎,温存中透出辛辣,热情里蕴含冷峻。总说“青出于蓝而胜于蓝”,想来总是一代胜过一代的。王安忆在她的创作前期,以擅长写知青题材驰誉文坛,在创作中她与笔下人物合而为一,从中寄予了对生活的追求与向往,表现了青年人在那个特定的历史时期的迷惘、苦恼以及始终没有失去的希望。王安忆常能从平凡的事物中揭示出发人深思的重大问题,她这段时间的小说感情的表露真切自然,以细致地镂刻人物内心世界见长。而访美归来后,王安忆的小说,在我看来,无论是在题材,还是在审美趣味、美学风格方面,与她前期的小说相比,都出现了某种超越。她开始试图从文化这一层面去分析现实生活,从一定的文化价值观出发,对现实作文化的观照。拿1998年发表的《隐居的时代》来说,我们看到的是插队知青的文学生活,是一个县城中学来历特殊的老师们,这些都再清楚不过地表明,在大一统的意志下和荒漠时期,精神需求,对美的敏感,知识和文化,潜藏和隐居到了地理的夹缝和历史的角落里,这样的夹缝和角落不仅使得它们避免流失散尽,保留下相传承继的文明火种,而且,它们也多多少少改变了他们栖身的所在——一种新的、外来的因素,“很不起眼地嵌在这些偏僻的历史的墙缝里,慢慢地长了进去,成为它的一部分”。——就像下乡的医疗队和黄医师,“它微妙地影响了一个村庄的性质”。在王安忆的这一系列小说中,我们读到了内在的舒缓和从容。叙述者不是强迫叙述行为去经历一次虚拟的冒险,或者硬要叙述行为无中生有地创造出某种新的可能性。不,不是这样,叙述回归到平常的状态,它不需要刻意表现自己,突出自己的存在。当“写什么”和“怎么写”孰轻孰重成为问题的时候,“偏执”就难免要发生了。而在王安忆这里,叙述与叙述对象是合一的,因为在根本上,王安忆秉承一种朴素的小说观念:“小说这东西,难就难在它是现实生活的艺术,所以必须在现实中找寻它的审美性质,也就是寻找生活的形式。现在,我就找到了我们的村庄。”提到王安忆,总不免想到她母亲对她的影响,对此,王安忆的回答是:“我不希望把我和妈妈在文学上扯在一起;我就是我,在这一点上,我是独立的。”的确,我想她是对的。茹志鹃、王安忆,她们的文学在很多方面有着相似,也许是源于某种血脉相承的东西,也许是女性作家的共通。但她们终究是不同的两个人,不同的生活经历,不同的思想底蕴,让我们看到的是不同的,但同样精彩的作品。

是的,我们不得不承认,这是文坛之花,清新、柔美的母女花。点评:在上海作家中,王安忆一直是个独特的存在。她的不断给人惊喜的写作,她的寂寞独行的探索,她对文学时尚、媒体喧嚣冷静断然的处置方式,都让她的读者既钦佩又捉摸不定。钦佩的是她的才气,她的探索勇气,她对严肃文学的执著;捉摸不定的是她的“傲气”,她的拒绝“热闹”的姿态,她不轻易接受采访的冷然……不愿重复自己。拒绝时尚和喧嚣。对写作以外的东西不善经营。喜欢精神历险。敏感、多思、谨慎……总之在很多人眼里,王安忆无法归位,王安忆特立独行。王安忆永远是未知大于已知。谢谢观看!

同课章节目录