第18课 《红高粱》——罗汉大爷

文档属性

| 名称 | 第18课 《红高粱》——罗汉大爷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-05-31 19:51:20 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。第九单元 烽火岁月第18课 《红高粱》——罗汉大爷

三、词语辨析

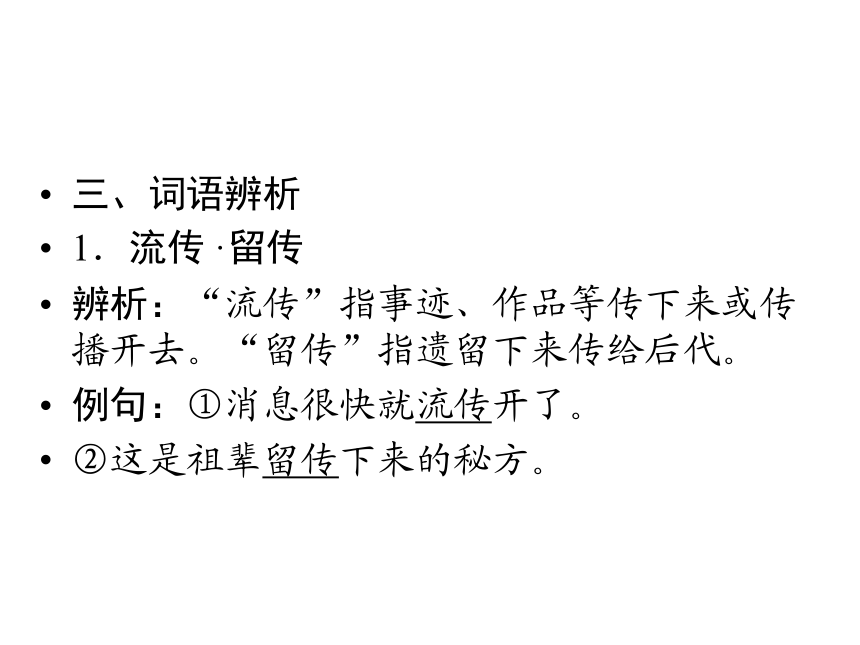

1.流传·留传

辨析:“流传”指事迹、作品等传下来或传播开去。“留传”指遗留下来传给后代。

例句:①消息很快就流传开了。

②这是祖辈留传下来的秘方。

2.祈求·乞求

辨析:“祈求”指恳切地希望或请求。“乞求”指请求给予。

例句:每年七夕,姑娘们要举行各种乞巧仪式,虔诚地乞求织女神赋予她们聪慧的巧手,祈求自己能够得到美满爱情的姻缘巧配。四、词语积累

1.踉踉跄跄:__________________________________

2.吃里扒外:

________________________________________________

3.树碑立传:

________________________________________________________________________________________________________

4.花容月貌:__________________________________走路不稳。 受着这一方的好处,暗地里为那一方尽力。“扒”也作“爬”。原指把某人生平事迹刻在石碑上或写成传记加以颂扬,现在比喻通过某种途径树立人的威信,抬高个人声望(含贬义)。形容女子美丽的容貌。

5.胆战心惊:__________________________________

6.鬼鬼祟祟:__________________________________

7.忘恩负义:

_________________________________________________形容非常害怕。

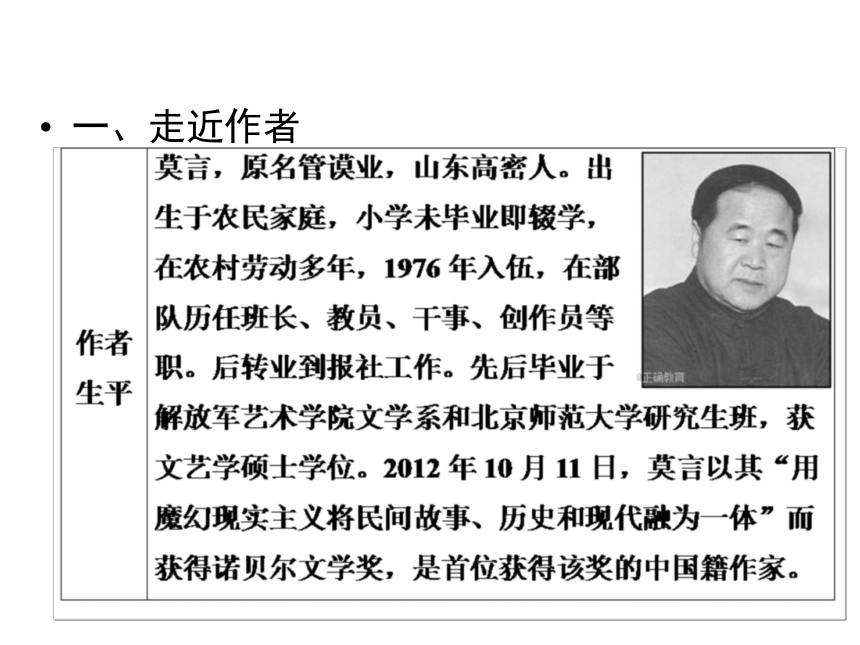

偷偷摸摸,不光明正大。忘掉别人对自己的恩情,做出对不起别人的事。 一、走近作者二、相关情节

节选部分前的情节是:土匪司令余占鳌(我爷爷)带着儿子豆官和自己的队伍,在公路旁边的高粱地里等待伏击日本鬼子的车队。

节选部分重点表现的是“罗汉大爷”从忍气吞声、沉默温驯,一个普通得不能再普通的农民,转变为一个愤怒、仇恨的反抗者的故事。课文节选的情节是:余占鳌等人在公路边埋伏,追述奶奶拉着余占鳌和另一支抗日队伍(国民党系统的冷队长)一起喝掺有罗汉大爷血的高粱酒,共同盟誓,为罗汉大爷报仇,打日本鬼子;再追述罗汉大爷是怎样被日本鬼子活活剥皮杀害的。从罗汉大爷被日本人命令残酷剥皮而死开始,到余占鳌愤而拉起土匪队伍在胶平公路边上伏击日本汽车队,发动了一场全部由土匪和村民参加的民间战斗,体现出一种民间自发地为生存而奋起反抗的暴力欲望,弱化了历史战争所具有的政治色彩,将其还原成一种自然主义式的生存斗争。三、知识链接

魔幻现实主义

魔幻现实主义的原则是“变现实为幻想而不失其真”。莫言的作品中充满着幻象,这种幻象充满着浪漫色彩和诗的意境。这种美学效果的产生,依赖于作家运用童话、寓言的手法,把幻象与现实糅合在一起,精确地表现出人物的内心世界以及作者的主观世界奇特的心理过程,这也构成了莫言小说“忧郁的主调”之下“一方面是凄楚、苍凉、沉滞、压抑,另一方面则是欢乐、激情、狂喜、抗争”的独特的叙事风格。《红高粱》中奶奶弥留之际的幻象描写精彩之极,在蓝天、白云、红高粱的交相辉映下,“一群雪白的野鸽子”飞临奶奶的身边,“用宽大的笑容回报着奶奶弥留之际对生命的留恋和热爱”。 作者用三个大段落的诗一般的语言,从天上到地下,从近景到远景,从现时到童年……来抒写这一诗境般的幻象,空间和时间以及描写视角的不断转换,使得作品具有一种朦胧的美感,较为准确地表现出奶奶那种执著顽强的生命意识和对大自然的热爱之情,同时也充分表现出奶奶和“几百个衣衫褴褛的乡亲们”红高粱般的民族气节与生存意识。

倘使把鸽子作为一种象征物,那么对自由的渴望便与奶奶一生的追求相契合。这种童话寓言式的象征描写模式恰恰又增强了整个作品诗意的感染力。一、本文主旨

《罗汉大爷》是《红高粱》的精彩片断之一,文中塑造了罗汉大爷由忍到反抗的变化过程。《红高粱》与一般的战争小说和革命小说不同,它的重心不在战争的场面或者克敌制胜的谋略,而是在对热烈奔放的生命力的表现和歌颂上。在日本鬼子到来之前,“我爷爷”和“我奶奶”的结合,本身就是生命力的释放和飞扬。可以说,面对日寇的残暴,罗汉大爷、“我爷爷”和“我奶奶”所表现出来的顽强的生存意志和不屈的斗争精神,正是源于这种生命力,源于这种对自由的生命和生活的热爱。火红的高粱、浓烈的高粱酒就是这种激情的象征,他们和这片生机勃勃而又不乏野性和传奇色彩的土地已经融为一体。二、结构图解点拨:课文一开头,作者就把视角拉到现在,用倒叙的办法,追溯那段不平常的历史。作者对老太太的山东快书和杜撰的县志的记载,都吊足了读者的胃口,让读者等待着英雄们的出场。时间的流逝让曾经的一切都变成了传说,罗汉大爷也是读者期待中的一个英雄。但是,当读者跟随着作者的文字来到几十年前,才发现作者好像是故意和读者开了一个小小的玩笑。没有想象中的传奇和浪漫,作者用了少见的冷静笔触,为读者展示了残酷的现实。罗汉大爷几乎没有怎么反抗,就被日本鬼子和伪军带到了工地上。面对监工的藤条和充满霉气的米饭,罗汉大爷只有忍受的份儿。罗汉大爷只是一个忠厚老实的农民,正是日本鬼子毁掉了他安宁而自由的生活,而后来的反抗也正是为了重新夺回这种生活。因此,罗汉大爷“跑的念头越来越强烈。他惦记着十几里外的村子里,属于他的那个酒香扑鼻的院落”。后来罗汉大爷又落到日本鬼子的手里,但这次他没有屈服,他捍卫了自己的尊严。罗汉大爷无愧于英雄的称号。点拨:①“我”是一个隔了大半个世纪的事后叙述者。在历史和现实之间形成一种断裂又共时的生命感受。

②“我”又是一个小说的穿插者,便于叙事、抒情。

③“我”穿插文中,能够频繁地、富有跳跃性地进行时间切换,使时间、空间交叉在一起,产生一种美妙而陌生的诱惑力。3.试分析罗汉大爷这一人物形象。

点拨:点拨:虽然这篇选文相对全篇而言,要写得更为冷静、严酷,叙事和对话的成分也多一些,但在语言上仍然保持了饱满、富于感性和冲击力的特色。写罗汉大爷在烈日和藤条下劳动的场景,会让读者感到“切肤之痛”,仿佛这些痛也同样在折磨着读者一般。更为精彩的是写罗汉大爷夜里逃跑成功来到河堤上的情景,“清冷的掺杂着高粱汁液的自由空气进入他的鼻孔、肺叶、肠胃”,重获自由的感觉仿佛已然渗入身体里的每一个角落,让读者也感到无比的真切。因为自由不是别的,首先是身体的自由。

小说以现代书面语为主,也大量使用口语、方言词汇、文言词汇、城市流行语以及某些社会科学的专业术语,使得语言具有很强的表现力。点拨:①环境烘托,凸显人物弱点。

罗汉大爷是个普通的农民。他为东家做事,眼界小得和一般的百姓没有什么区别。当日本人要牵走东家的骡子时,罗汉大爷表现得低三下四、卑贱低劣,毫无男子汉的刚猛之气。小说里写道:“罗汉大爷一次一次地扑向那个解缰绳的小个子伪军,但一次一次地都被那个大个子伪军用枪筒子戳退。初夏天气,罗汉大爷只穿一件单衫,袒露的胸膛上布满被枪口戳出的紫红圆圈。”罗汉大爷太过软弱,在日伪的枪口下,他敢怒而不敢言,被人骂做“老混蛋”也“一气不吭”;当日本人要他牵骡子走时,他也只能选择屈从。在工地干活这一段,作者进一步对罗汉大爷的窝囊、猥琐做了细致刻画。他挨了别人的鞭子也不敢吱声,受了各种气后甚至还“泪眼模糊”。这哪里有一点英雄的样子?莫言这样缓慢的叙述节奏难免让性急的读者感到憋闷,但正是因为有着残酷环境的充分烘托、铺垫,我们才能相信这样的描写是真实而又刻薄的生活存在。罗汉大爷的弱点因为有环境阴冷的基调而变得可信,也与后文罗汉大爷的反抗形成充分的对照。②情节暗示,强化人物成长。

罗汉大爷的性格在短短的几千字中是有所变化的。莫言让我们相信,人是环境的产物,有什么样的环境就会有什么样的人。罗汉大爷在故事的开端和发展部分,依然是个平凡的农民。他只顾着念叨自己的小本本,要为东家卖命。在监工的皮鞭下,他忍气吞声,对拿着抽人藤条的监工心存恐惧。“罗汉大爷一见这笑脸,脑子立刻就糊涂了。”这种恐惧病症是在恶劣的生存环境中产生的,是一个机体正常的人在特定情境下正常的条件反射。但这种恐惧伴着情节的发展逐渐消失殆尽,罗汉大爷在逃跑的中年人的激励下,鼓足勇气逃脱了牢笼。当他为那两头忘恩负义的骡子而激荡起复仇的火焰时,他已经完成了一次人格的提炼和升华。“你怕了吗?畜生!你的威风呢?”罗汉大爷骂的是骡子,但我们从他的语言里明显地能够品悟出另一重人事的含义。因为有了语意双关,我们对作品内容的品读就变得深刻而丰富了。

罗汉大爷的倔强在他对骡子处以惩戒时表现得淋漓尽致,他的血性男儿的秉性得到了充足的刻画。当然,我们从这个情节的暗示里,已经看到了罗汉大爷作为平民英雄刚直勇猛的一面,这是一次人格在危难中的精神洗礼。罗汉大爷用自己的行为捍卫了自己的尊严,从而完成了自身由懦弱到奋争的真正成长。③多重对比,打造真实人性。

小说为了表现罗汉大爷的真实生存和成长状态,运用了多处对比手法。比如罗汉大爷先前的退缩忍让和后来的刚强勇猛,中年人的果敢机智、奶奶的聪明机警、伪军的凶狠残忍和监工的蛮横无理等,都可以作为罗汉大爷的成长背景来看待。尤其是这样的多重对比,使罗汉大爷形象的真实性得到深刻的确认,也推动了小说情节的逐层递进式的发展。“那边狗叫人喧,天亮了,从东边的高粱地里,露出了一弧血红的朝阳,阳光正正地照着罗汉大爷半张着的黑洞洞的嘴。”结尾一段描写,成为罗汉大爷完成人格成长与塑造的结论性表述。1.罗汉大爷逃生后,为什么又回去拉骡子?为什么最后又铲倒骡子?

探究:这两头黑骡子是东家的,平时由他负责照看,忠诚于东家的罗汉大爷在听到骡子的叫声后,不由自主地跑回去,想把骡子牵回来还给东家。

当罗汉大爷想去解救自己的患难“伙伴”时,却遭到骡子的狠踢。这让罗汉大爷感到愤怒,他骂道:“好两个畜生!”“你这个忘恩负义吃里扒外的混账东西!你这个里通外国的狗杂种!”这时的骡子在罗汉大爷眼里,与汉奸、伪军、监工无异,难怪他要用铁锹铲倒骡子。2.比较课文中对县志记载的刘罗汉的抗日事迹和作者自己考证的事迹之间的区别,结合课后的赏析部分,说说作者这样写的目的何在。

探究:小说的文本和“县志”,哪个叙述的是“事实呢”?作者虚构了两种“事实”让读者评判,作者当然偏向文本的“事实”。“县志”的陈述,是对革命战争以及其中人物传统的“定义”,是历史教科书似的“事实”。而作者却要颠覆这样的“事实”,颠覆以往对“战争”“英雄”的定义,从战争的微观舞台——民间的视角,建构自己的叙述与评价体系,还“战争”“英雄”本来的面目(当然这样的“面目”也是作者自己的判断)。这也是对历史的一种思考吧。她看清了父母包办婚姻的罪恶性,于是,当得知单家父子被杀,酒房被烧,她毫无内疚之心,反而重整旗鼓与杀死自己丈夫的仇人共同生活。她为了报复余占鳌的移情,甘愿委身于“黑眼”。她为了获得爱情,对“我爷爷”及其婚外恋情人(恋儿)进行疯狂的报复。但奶奶在战场上又以不畏生死的态度体现出女性的光辉形象。正如她临终时的对天呼喊:“天,什么叫贞洁?什么叫正道?什么是善良?什么是邪恶?你一直没有告诉过我,我只有按着我自己的想法去办,我爱幸福,我爱力量,我爱美,我的身体是我的,我为自己做主,我不怕罪,不怕罚,我不怕进你的十八层地狱。我该做的都做了,该干的都干了,我什么都不怕。但我不想死,我要活,我要多看几眼这个世界,我的天哪……”她的身上很难看到传统妇女所具有的“优秀品格”,但我们又能感觉到她是可爱的,正像文中所说“她老人家不仅仅是抗日英雄,也是个性解放的先驱,妇女自立的典范”。“我爷爷”也同样是这样一个善与恶的结合体,但是,小说的字里行间流露出作者对“我爷爷”的肯定和自豪。究其原因,是“我爷爷”身上散发着顽强生命力的光辉。“我爷爷”为了健康的性爱杀死单家父子,为了复仇杀死冷麻子,为了弄到打鬼子的枪支又去绑架胶高支队的领导人江小脚和冷支队。他是土匪,也是抗日的大英雄,他是顺世的贼首,也是乱世的枭雄,他生命的血液里流淌的是自由的精神。“我爷爷”说:“谁是土匪,谁不是土匪,能打日本鬼子就是中国的大英雄。”《红高粱》:莫言的感官王国

“高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋、最超脱最世俗、最圣洁最龌龊、最英雄好汉最王八蛋、最能喝酒最能爱的地方。生存在这块土地上的我的父老乡亲们,喜食高粱,每年都大量种植。”

与其说《红高粱》是一部小说,不如说它是一幅被鲜红色染成的壮美画卷,山东高密东北乡的风物人情被深刻地刻画于其中。这片土地上的男女老幼,在日本侵华期间奋起反击,狂野的生命力张扬在东北乡血红的天地之间。在话语方式方面,《红高粱》以语言的极端表现达到艺术审美,令人过目不忘。文本语言丑则极丑,美则极美,具有强烈冲击力。当你被优美的辞藻托上天空时,又被粗鄙的语言甩向地面。《红高粱》的审丑倾向主要体现在赤裸裸的暴力描写上,最令人记忆犹新的便是刘罗汉被活剥人皮的一幕,大篇幅的描写甚至会使人产生不适感:“父亲对我说,罗汉大爷脸皮被剥掉后,不成形状的嘴还呜呜噜噜地响着,一串一串鲜红的小血珠从他酱色的头皮上往下流。孙五已经不像人,他的刀法是那么精细,把一张皮剥得完整无缺。大爷被剥成一个肉核后,肚子里的肠子蠢蠢欲动,一群群葱绿的苍蝇满天飞舞。”如此细致的描写,把当时情状活生生展现在面前,或许当读者感到恶心反胃才是真正达到描写目的。作者也正是借由这种暴力书写,激起读者对敌方(日军)暴行的极度仇恨。文本中也不乏文字优雅之处,这绝大多数集中在对红高粱的描述上:“八月深秋,无边无际的高粱红成汪洋的血海。高粱高密辉煌,高粱凄婉可人,高粱爱情激荡。秋风苍凉,阳光很旺,瓦蓝的天上游荡着一朵朵丰满的白云,高粱上滑动着一朵朵丰满白云的紫红色影子……一轮明月冉冉升起,遍地高粱肃然默立,高粱穗子浸在月光里,像蘸过水银,汩汩生辉……”而奶奶中弹倒地后以万字计的临终抒情与回忆,将这种美的描写推向极致,达到悲壮的境界。

可以说,莫言极限的话语方式严重颠覆了正统,尤其是在坚守中庸风雅的中国文化背景下,独具开拓精神。也正是他的话语方式,淋漓尽致地重建了一个生命意识强烈的世界。

点评:创新是文学作品的生命。正如文章论述的那样,莫言正是用自己独特的语言,传达出了他对生活的思考和感受,为读者创造了一系列鲜明的人物形象。虽然本文侧重评价了小说语言,但是,语言是思想的外壳,我们只有细心感悟生活,才能产生有个人风格的语言。谢谢观看!

三、词语辨析

1.流传·留传

辨析:“流传”指事迹、作品等传下来或传播开去。“留传”指遗留下来传给后代。

例句:①消息很快就流传开了。

②这是祖辈留传下来的秘方。

2.祈求·乞求

辨析:“祈求”指恳切地希望或请求。“乞求”指请求给予。

例句:每年七夕,姑娘们要举行各种乞巧仪式,虔诚地乞求织女神赋予她们聪慧的巧手,祈求自己能够得到美满爱情的姻缘巧配。四、词语积累

1.踉踉跄跄:__________________________________

2.吃里扒外:

________________________________________________

3.树碑立传:

________________________________________________________________________________________________________

4.花容月貌:__________________________________走路不稳。 受着这一方的好处,暗地里为那一方尽力。“扒”也作“爬”。原指把某人生平事迹刻在石碑上或写成传记加以颂扬,现在比喻通过某种途径树立人的威信,抬高个人声望(含贬义)。形容女子美丽的容貌。

5.胆战心惊:__________________________________

6.鬼鬼祟祟:__________________________________

7.忘恩负义:

_________________________________________________形容非常害怕。

偷偷摸摸,不光明正大。忘掉别人对自己的恩情,做出对不起别人的事。 一、走近作者二、相关情节

节选部分前的情节是:土匪司令余占鳌(我爷爷)带着儿子豆官和自己的队伍,在公路旁边的高粱地里等待伏击日本鬼子的车队。

节选部分重点表现的是“罗汉大爷”从忍气吞声、沉默温驯,一个普通得不能再普通的农民,转变为一个愤怒、仇恨的反抗者的故事。课文节选的情节是:余占鳌等人在公路边埋伏,追述奶奶拉着余占鳌和另一支抗日队伍(国民党系统的冷队长)一起喝掺有罗汉大爷血的高粱酒,共同盟誓,为罗汉大爷报仇,打日本鬼子;再追述罗汉大爷是怎样被日本鬼子活活剥皮杀害的。从罗汉大爷被日本人命令残酷剥皮而死开始,到余占鳌愤而拉起土匪队伍在胶平公路边上伏击日本汽车队,发动了一场全部由土匪和村民参加的民间战斗,体现出一种民间自发地为生存而奋起反抗的暴力欲望,弱化了历史战争所具有的政治色彩,将其还原成一种自然主义式的生存斗争。三、知识链接

魔幻现实主义

魔幻现实主义的原则是“变现实为幻想而不失其真”。莫言的作品中充满着幻象,这种幻象充满着浪漫色彩和诗的意境。这种美学效果的产生,依赖于作家运用童话、寓言的手法,把幻象与现实糅合在一起,精确地表现出人物的内心世界以及作者的主观世界奇特的心理过程,这也构成了莫言小说“忧郁的主调”之下“一方面是凄楚、苍凉、沉滞、压抑,另一方面则是欢乐、激情、狂喜、抗争”的独特的叙事风格。《红高粱》中奶奶弥留之际的幻象描写精彩之极,在蓝天、白云、红高粱的交相辉映下,“一群雪白的野鸽子”飞临奶奶的身边,“用宽大的笑容回报着奶奶弥留之际对生命的留恋和热爱”。 作者用三个大段落的诗一般的语言,从天上到地下,从近景到远景,从现时到童年……来抒写这一诗境般的幻象,空间和时间以及描写视角的不断转换,使得作品具有一种朦胧的美感,较为准确地表现出奶奶那种执著顽强的生命意识和对大自然的热爱之情,同时也充分表现出奶奶和“几百个衣衫褴褛的乡亲们”红高粱般的民族气节与生存意识。

倘使把鸽子作为一种象征物,那么对自由的渴望便与奶奶一生的追求相契合。这种童话寓言式的象征描写模式恰恰又增强了整个作品诗意的感染力。一、本文主旨

《罗汉大爷》是《红高粱》的精彩片断之一,文中塑造了罗汉大爷由忍到反抗的变化过程。《红高粱》与一般的战争小说和革命小说不同,它的重心不在战争的场面或者克敌制胜的谋略,而是在对热烈奔放的生命力的表现和歌颂上。在日本鬼子到来之前,“我爷爷”和“我奶奶”的结合,本身就是生命力的释放和飞扬。可以说,面对日寇的残暴,罗汉大爷、“我爷爷”和“我奶奶”所表现出来的顽强的生存意志和不屈的斗争精神,正是源于这种生命力,源于这种对自由的生命和生活的热爱。火红的高粱、浓烈的高粱酒就是这种激情的象征,他们和这片生机勃勃而又不乏野性和传奇色彩的土地已经融为一体。二、结构图解点拨:课文一开头,作者就把视角拉到现在,用倒叙的办法,追溯那段不平常的历史。作者对老太太的山东快书和杜撰的县志的记载,都吊足了读者的胃口,让读者等待着英雄们的出场。时间的流逝让曾经的一切都变成了传说,罗汉大爷也是读者期待中的一个英雄。但是,当读者跟随着作者的文字来到几十年前,才发现作者好像是故意和读者开了一个小小的玩笑。没有想象中的传奇和浪漫,作者用了少见的冷静笔触,为读者展示了残酷的现实。罗汉大爷几乎没有怎么反抗,就被日本鬼子和伪军带到了工地上。面对监工的藤条和充满霉气的米饭,罗汉大爷只有忍受的份儿。罗汉大爷只是一个忠厚老实的农民,正是日本鬼子毁掉了他安宁而自由的生活,而后来的反抗也正是为了重新夺回这种生活。因此,罗汉大爷“跑的念头越来越强烈。他惦记着十几里外的村子里,属于他的那个酒香扑鼻的院落”。后来罗汉大爷又落到日本鬼子的手里,但这次他没有屈服,他捍卫了自己的尊严。罗汉大爷无愧于英雄的称号。点拨:①“我”是一个隔了大半个世纪的事后叙述者。在历史和现实之间形成一种断裂又共时的生命感受。

②“我”又是一个小说的穿插者,便于叙事、抒情。

③“我”穿插文中,能够频繁地、富有跳跃性地进行时间切换,使时间、空间交叉在一起,产生一种美妙而陌生的诱惑力。3.试分析罗汉大爷这一人物形象。

点拨:点拨:虽然这篇选文相对全篇而言,要写得更为冷静、严酷,叙事和对话的成分也多一些,但在语言上仍然保持了饱满、富于感性和冲击力的特色。写罗汉大爷在烈日和藤条下劳动的场景,会让读者感到“切肤之痛”,仿佛这些痛也同样在折磨着读者一般。更为精彩的是写罗汉大爷夜里逃跑成功来到河堤上的情景,“清冷的掺杂着高粱汁液的自由空气进入他的鼻孔、肺叶、肠胃”,重获自由的感觉仿佛已然渗入身体里的每一个角落,让读者也感到无比的真切。因为自由不是别的,首先是身体的自由。

小说以现代书面语为主,也大量使用口语、方言词汇、文言词汇、城市流行语以及某些社会科学的专业术语,使得语言具有很强的表现力。点拨:①环境烘托,凸显人物弱点。

罗汉大爷是个普通的农民。他为东家做事,眼界小得和一般的百姓没有什么区别。当日本人要牵走东家的骡子时,罗汉大爷表现得低三下四、卑贱低劣,毫无男子汉的刚猛之气。小说里写道:“罗汉大爷一次一次地扑向那个解缰绳的小个子伪军,但一次一次地都被那个大个子伪军用枪筒子戳退。初夏天气,罗汉大爷只穿一件单衫,袒露的胸膛上布满被枪口戳出的紫红圆圈。”罗汉大爷太过软弱,在日伪的枪口下,他敢怒而不敢言,被人骂做“老混蛋”也“一气不吭”;当日本人要他牵骡子走时,他也只能选择屈从。在工地干活这一段,作者进一步对罗汉大爷的窝囊、猥琐做了细致刻画。他挨了别人的鞭子也不敢吱声,受了各种气后甚至还“泪眼模糊”。这哪里有一点英雄的样子?莫言这样缓慢的叙述节奏难免让性急的读者感到憋闷,但正是因为有着残酷环境的充分烘托、铺垫,我们才能相信这样的描写是真实而又刻薄的生活存在。罗汉大爷的弱点因为有环境阴冷的基调而变得可信,也与后文罗汉大爷的反抗形成充分的对照。②情节暗示,强化人物成长。

罗汉大爷的性格在短短的几千字中是有所变化的。莫言让我们相信,人是环境的产物,有什么样的环境就会有什么样的人。罗汉大爷在故事的开端和发展部分,依然是个平凡的农民。他只顾着念叨自己的小本本,要为东家卖命。在监工的皮鞭下,他忍气吞声,对拿着抽人藤条的监工心存恐惧。“罗汉大爷一见这笑脸,脑子立刻就糊涂了。”这种恐惧病症是在恶劣的生存环境中产生的,是一个机体正常的人在特定情境下正常的条件反射。但这种恐惧伴着情节的发展逐渐消失殆尽,罗汉大爷在逃跑的中年人的激励下,鼓足勇气逃脱了牢笼。当他为那两头忘恩负义的骡子而激荡起复仇的火焰时,他已经完成了一次人格的提炼和升华。“你怕了吗?畜生!你的威风呢?”罗汉大爷骂的是骡子,但我们从他的语言里明显地能够品悟出另一重人事的含义。因为有了语意双关,我们对作品内容的品读就变得深刻而丰富了。

罗汉大爷的倔强在他对骡子处以惩戒时表现得淋漓尽致,他的血性男儿的秉性得到了充足的刻画。当然,我们从这个情节的暗示里,已经看到了罗汉大爷作为平民英雄刚直勇猛的一面,这是一次人格在危难中的精神洗礼。罗汉大爷用自己的行为捍卫了自己的尊严,从而完成了自身由懦弱到奋争的真正成长。③多重对比,打造真实人性。

小说为了表现罗汉大爷的真实生存和成长状态,运用了多处对比手法。比如罗汉大爷先前的退缩忍让和后来的刚强勇猛,中年人的果敢机智、奶奶的聪明机警、伪军的凶狠残忍和监工的蛮横无理等,都可以作为罗汉大爷的成长背景来看待。尤其是这样的多重对比,使罗汉大爷形象的真实性得到深刻的确认,也推动了小说情节的逐层递进式的发展。“那边狗叫人喧,天亮了,从东边的高粱地里,露出了一弧血红的朝阳,阳光正正地照着罗汉大爷半张着的黑洞洞的嘴。”结尾一段描写,成为罗汉大爷完成人格成长与塑造的结论性表述。1.罗汉大爷逃生后,为什么又回去拉骡子?为什么最后又铲倒骡子?

探究:这两头黑骡子是东家的,平时由他负责照看,忠诚于东家的罗汉大爷在听到骡子的叫声后,不由自主地跑回去,想把骡子牵回来还给东家。

当罗汉大爷想去解救自己的患难“伙伴”时,却遭到骡子的狠踢。这让罗汉大爷感到愤怒,他骂道:“好两个畜生!”“你这个忘恩负义吃里扒外的混账东西!你这个里通外国的狗杂种!”这时的骡子在罗汉大爷眼里,与汉奸、伪军、监工无异,难怪他要用铁锹铲倒骡子。2.比较课文中对县志记载的刘罗汉的抗日事迹和作者自己考证的事迹之间的区别,结合课后的赏析部分,说说作者这样写的目的何在。

探究:小说的文本和“县志”,哪个叙述的是“事实呢”?作者虚构了两种“事实”让读者评判,作者当然偏向文本的“事实”。“县志”的陈述,是对革命战争以及其中人物传统的“定义”,是历史教科书似的“事实”。而作者却要颠覆这样的“事实”,颠覆以往对“战争”“英雄”的定义,从战争的微观舞台——民间的视角,建构自己的叙述与评价体系,还“战争”“英雄”本来的面目(当然这样的“面目”也是作者自己的判断)。这也是对历史的一种思考吧。她看清了父母包办婚姻的罪恶性,于是,当得知单家父子被杀,酒房被烧,她毫无内疚之心,反而重整旗鼓与杀死自己丈夫的仇人共同生活。她为了报复余占鳌的移情,甘愿委身于“黑眼”。她为了获得爱情,对“我爷爷”及其婚外恋情人(恋儿)进行疯狂的报复。但奶奶在战场上又以不畏生死的态度体现出女性的光辉形象。正如她临终时的对天呼喊:“天,什么叫贞洁?什么叫正道?什么是善良?什么是邪恶?你一直没有告诉过我,我只有按着我自己的想法去办,我爱幸福,我爱力量,我爱美,我的身体是我的,我为自己做主,我不怕罪,不怕罚,我不怕进你的十八层地狱。我该做的都做了,该干的都干了,我什么都不怕。但我不想死,我要活,我要多看几眼这个世界,我的天哪……”她的身上很难看到传统妇女所具有的“优秀品格”,但我们又能感觉到她是可爱的,正像文中所说“她老人家不仅仅是抗日英雄,也是个性解放的先驱,妇女自立的典范”。“我爷爷”也同样是这样一个善与恶的结合体,但是,小说的字里行间流露出作者对“我爷爷”的肯定和自豪。究其原因,是“我爷爷”身上散发着顽强生命力的光辉。“我爷爷”为了健康的性爱杀死单家父子,为了复仇杀死冷麻子,为了弄到打鬼子的枪支又去绑架胶高支队的领导人江小脚和冷支队。他是土匪,也是抗日的大英雄,他是顺世的贼首,也是乱世的枭雄,他生命的血液里流淌的是自由的精神。“我爷爷”说:“谁是土匪,谁不是土匪,能打日本鬼子就是中国的大英雄。”《红高粱》:莫言的感官王国

“高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋、最超脱最世俗、最圣洁最龌龊、最英雄好汉最王八蛋、最能喝酒最能爱的地方。生存在这块土地上的我的父老乡亲们,喜食高粱,每年都大量种植。”

与其说《红高粱》是一部小说,不如说它是一幅被鲜红色染成的壮美画卷,山东高密东北乡的风物人情被深刻地刻画于其中。这片土地上的男女老幼,在日本侵华期间奋起反击,狂野的生命力张扬在东北乡血红的天地之间。在话语方式方面,《红高粱》以语言的极端表现达到艺术审美,令人过目不忘。文本语言丑则极丑,美则极美,具有强烈冲击力。当你被优美的辞藻托上天空时,又被粗鄙的语言甩向地面。《红高粱》的审丑倾向主要体现在赤裸裸的暴力描写上,最令人记忆犹新的便是刘罗汉被活剥人皮的一幕,大篇幅的描写甚至会使人产生不适感:“父亲对我说,罗汉大爷脸皮被剥掉后,不成形状的嘴还呜呜噜噜地响着,一串一串鲜红的小血珠从他酱色的头皮上往下流。孙五已经不像人,他的刀法是那么精细,把一张皮剥得完整无缺。大爷被剥成一个肉核后,肚子里的肠子蠢蠢欲动,一群群葱绿的苍蝇满天飞舞。”如此细致的描写,把当时情状活生生展现在面前,或许当读者感到恶心反胃才是真正达到描写目的。作者也正是借由这种暴力书写,激起读者对敌方(日军)暴行的极度仇恨。文本中也不乏文字优雅之处,这绝大多数集中在对红高粱的描述上:“八月深秋,无边无际的高粱红成汪洋的血海。高粱高密辉煌,高粱凄婉可人,高粱爱情激荡。秋风苍凉,阳光很旺,瓦蓝的天上游荡着一朵朵丰满的白云,高粱上滑动着一朵朵丰满白云的紫红色影子……一轮明月冉冉升起,遍地高粱肃然默立,高粱穗子浸在月光里,像蘸过水银,汩汩生辉……”而奶奶中弹倒地后以万字计的临终抒情与回忆,将这种美的描写推向极致,达到悲壮的境界。

可以说,莫言极限的话语方式严重颠覆了正统,尤其是在坚守中庸风雅的中国文化背景下,独具开拓精神。也正是他的话语方式,淋漓尽致地重建了一个生命意识强烈的世界。

点评:创新是文学作品的生命。正如文章论述的那样,莫言正是用自己独特的语言,传达出了他对生活的思考和感受,为读者创造了一系列鲜明的人物形象。虽然本文侧重评价了小说语言,但是,语言是思想的外壳,我们只有细心感悟生活,才能产生有个人风格的语言。谢谢观看!

同课章节目录