第14课明朝的统治 (69PPT)

图片预览

文档简介

课件69张PPT。 《凤阳花鼓》

说凤阳,道凤阳,

凤阳是个好地方,

自从有了朱元璋,

十年倒有九年荒。安徽民谣明清时期:统一多民族国家的

巩固与发展第14课 明朝的统治学习目标1.了解明朝建立的相关史实,识记朱元璋强化皇权的措施,知道明朝经济的发展;

2.掌握明朝的八股取士,理解其影响;

3.理解朱元璋强化皇权的原因和影响,认识这是中国封建社会逐步走向衰落在政治上的表现。学习重点、难点1.重点:明太祖加强君权的措施。

2.难点:八股取士的消极影响。社会背景:材料:“堂堂大元,奸佞专权……官法滥,刑法重,黎民怨……贼做官、官做贼,混贤愚,哀哉可怜。”——《醉太平小令》

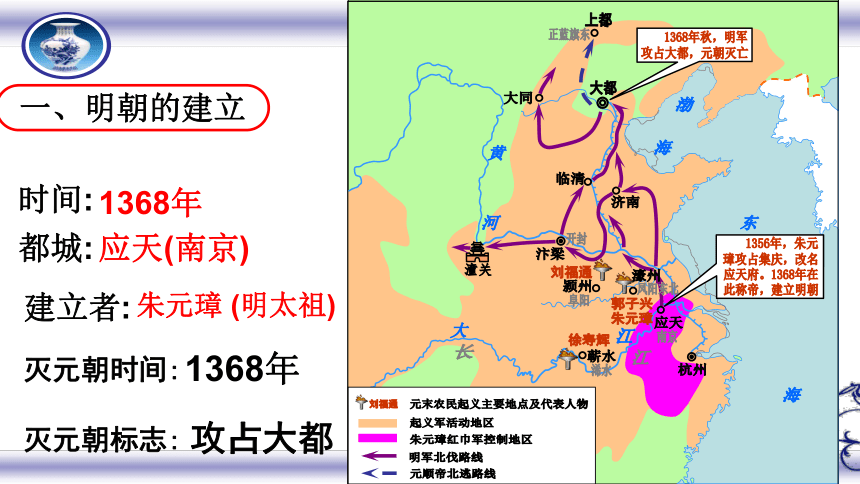

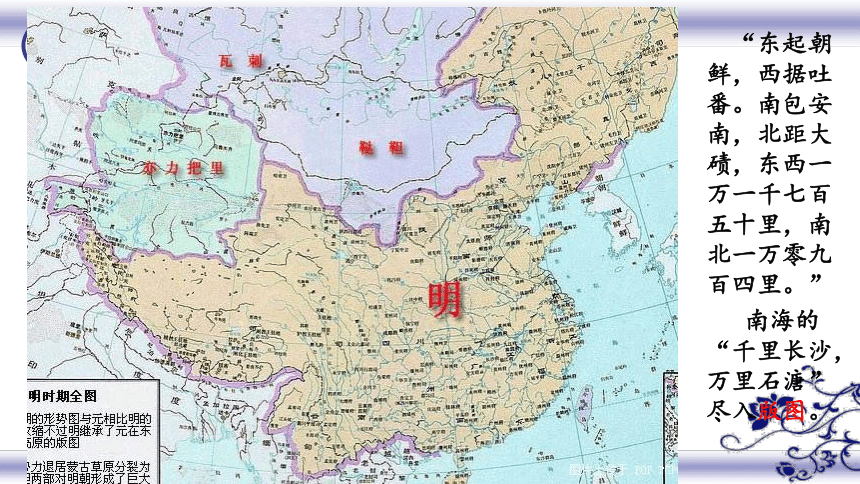

上述材料反映了元朝末年怎样的社会状况?政治腐败,社会动荡,民不聊生。王侯本无种,英雄不问出处! 从牧童到孤儿,从孤儿到和尚,从和尚到士兵,从士兵到普通将领,从普通将领到坐镇一方的军事统帅,从坐镇一方的军事统帅再到君临天下的一代帝王。这一系列在世人看来根本不可能的角色转变在朱元璋身上变成了现实。 朱元璋出生于安徽,家境贫困,从小给地主放牧牛羊。17岁那年,父母、大哥都死于灾荒和瘟疫,他只好出家到一座寺庙当和尚。元末农民起义爆发后,寺庙被战火烧毁,他就投奔起义军,由于朱元璋足智多谋,作战勇敢,几年后成为这支起义军的首领。他率领队伍南征北战,建立了明朝。大都临清济南汴梁开封颍州阜阳凤阳东北应天南京杭州潼关蕲水浠水大同上都正蓝旗东渤海海东黄河大江江长濠州刘福通元末农民起义主要地点及代表人物起义军活动地区朱元璋红巾军控制地区明军北伐路线元顺帝北逃路线一、明朝的建立 “东起朝鲜,西据吐番。南包安南,北距大碛,东西一万一千七百五十里,南北一万零九百四里。”

南海的“千里长沙,万里石溏”尽入版图。 洪武十三年(1380)

正月,丞相胡惟庸称其旧

宅井里涌出醴泉,此为

祥瑞,并借此邀请明太

祖朱元璋前来观赏。朱

元璋欣然前往,走到西

华门时,太监云奇紧拉

住缰绳,急不能言,拼

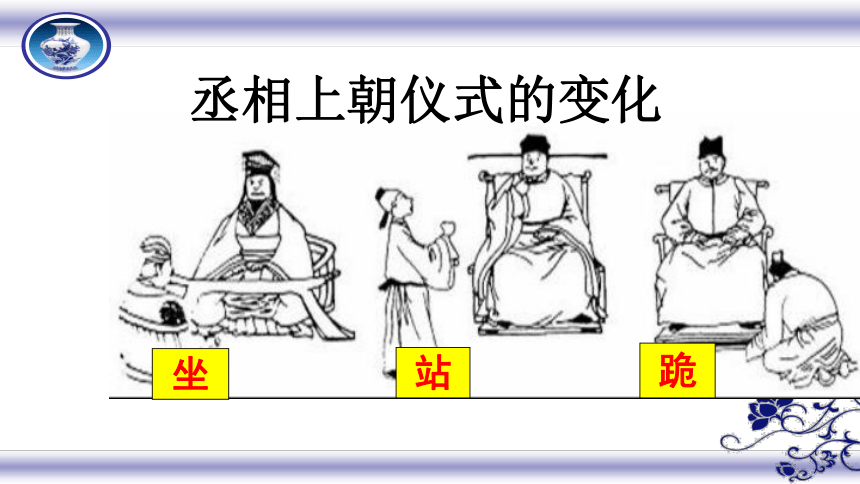

命指向胡家。朱元璋感觉事态严重,结果发现胡惟庸家藏有士兵。太祖大怒,以“枉法诬贤”、“蠹害政治”等罪名,当天处死胡惟庸等。同时藉辞穷追其友好,包括开国第一功臣韩国公李善长等大批元勋宿将皆受株连,牵连致死者三万余人,史称胡惟庸案。1.读史料:胡惟庸案2.读材料,结合课本知识,说说朱元璋强化皇权的历史原因。 朱元璋认为,元朝灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。丞相上朝仪式的变化坐站跪

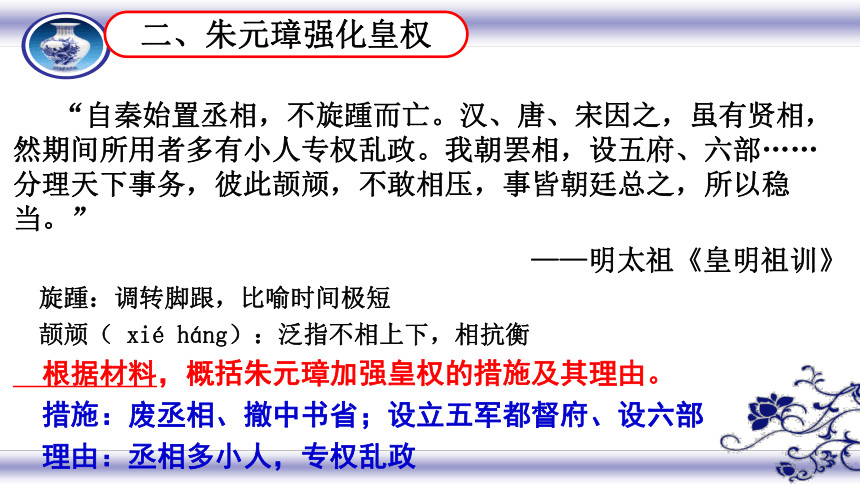

“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然期间所用者多有小人专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……分理天下事务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”

——明太祖《皇明祖训》

旋踵:调转脚跟,比喻时间极短

颉颃( xié háng):泛指不相上下,相抗衡

根据材料,概括朱元璋加强皇权的措施及其理由。

措施:废丞相、撤中书省;设立五军都督府、设六部

理由:丞相多小人,专权乱政二、朱元璋强化皇权以史为鉴 胡惟庸案

洪武十三年正月,丞相胡惟庸称他家的旧宅井里涌出了醴(lǐ )泉,他称这是大明的祥瑞,并邀请明太祖前来观赏。朱元璋欣然前往,走到西华门时,一个名叫云奇的太监突然冲到皇帝的车马前,紧拉住缰绳,急的说不出话来。可是他始终指着胡惟庸家的方向。朱元璋感到事情蹊跷,调查后发现胡惟庸家墙道里都藏着士兵,刀枪林立。于是立即下令将胡惟庸逮捕,当天即处死。 胡惟庸案前后株连竟达十馀年之久,诛杀了三万馀人。

从此,相权被彻底剥夺,中国政治制度进一步走向君主专制。2.强化皇权的目的

措施:二、朱元璋强化皇权1.强化皇权的原因元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。为了巩固统治 1.积极恢复发展社会经济,

2.从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。3.官制改革——政治方面在地方

①朱元璋取消行中书省,设立“三司”废行省,设三司

②朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室(分封诸王的目的)。取消行省,设三司布政使司(民政和财政)按察使司(司法)都指挥使司(军务)中央地方分封诸王,监控地方,巩固皇室。3.官制改革——政治方面 在中央,朱元璋为进一步集中权力(目的),废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六的职权,并使六部直接向皇帝负责。思考:行省制度始于什么朝代?丞相设立于什么朝代?皇帝中央左丞相——(中书省)——右丞相地方( 行 省 )布政司—民政按察司—刑狱都司—军政吏部户部礼部兵部刑部工部六部三司明朝唐朝秦朝中央行政管理体制皇 帝丞 相吏 户 礼 兵 刑 工改制前改制后中 央行中书省布政使司(民政和财政)

按察使司(司法)

都指挥使司(军务)改制前改制后问题思考

朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?权力的分权与制衡,通过分散中央与地方的权力,防止朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”

-《明太祖实录》

朱元璋立下这条祖训的目的何在?草拟诏书:防止朝臣和地方官员专权,从而加强皇权。据统计,洪武17年9月14日至21日,内外诸司送到皇宫的章奏1160件,共3291件事。平均算来,朱元璋每天处理批审的公文多达165余份,处理的事务多达470件。

-钱穆《中国历代政治得失》不是朕睡不着,是朕没有时间睡啊!办法:设置殿阁大学士(内阁制度)阅读材料,思考:朱元璋为什么会面对如此多的奏章?有什么办法可以解决此问题? 朱元璋独揽大权以后,每天都要处理很多公务,即使日理万机也难以应付。他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。相关史事 为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。3.官制改革——军事方面监视百官想主意 朱元璋:“宋爱卿,你昨晚喝酒了没有?”

宋濂(战战兢兢):“喝了。”

朱元璋:“请了哪些客、吃了什么菜?”

宋濂:“请了御史、将军8人。吃的是海鱼、山菜等12道菜,还有一碗珍珠汤。”

朱元璋(阴笑):“全对。宋爱卿没有骗我。”

宋濂吓出一身冷汗,暗道:“好险、好险。”结合所学知识,宋濂为什么会吓出一身冷汗?谈一谈朱元璋为什么说宋濂没有骗他?谁在监视他?锦衣卫二、朱元璋强化皇权目的: 为监视官民4.设立厂卫特务机构职能:特点:由皇帝直接指挥,不受法律的约束。掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民 设立锦衣卫,有利于皇帝对臣民的监视和侦查,加强了君权,对维护中央集权起到了一定的作用;但这种特务统治使得臣民们终日诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。

锦衣卫校尉金牌 锦衣卫指挥使腰牌东厂,明成祖在北京东安门北东厂胡同成立的特务机构,由宦官负责,权力在锦衣卫之上。掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,

保护皇帝,镇压官民。①朱元璋设立锦衣卫。②明成祖设立东厂。设立厂卫机构知识拓展 廷杖

明太祖时,为提高皇帝的权威,采用“廷杖”惩处大臣。大臣的进谏如果触怒了皇帝,或是大臣有过失,就要在殿廷上或午门外受到廷杖的处罚,被锦衣卫用木棒打屁股。遭廷杖的大臣在众目睽睽之下受到羞辱,有的甚至被当场打死。如明世宗时,有一次被廷杖的大臣达134人,其中有16人被打死。侵犯了人民的人身自由权、隐私权、名誉权等。设立特务机构,有利于皇帝对臣民的监视和侦查,加强了君权。对维护中央集权起到了一定的作用;但使臣民终日诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。时京官每旦入朝,必与妻子诀,及暮无事则相庆,以为又活一日。

—《稗史汇编》

5.一系列改革措施的影响(或作用)

地方和中央的各个部门,既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,这样就使皇权高度集中,君主专制大为加强。

朱元璋以明朝祖宗的身份立下“祖制”,明确规子子孙不得改变他的做法。隋朝创立隋炀帝设进士科,标志科举制诞生。唐朝完善唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目。

武则天创立殿试,亲自面试考生。宋朝发展大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。明朝 ???忆一忆:科举制的发展史1.考试范围和答题标准

①背景:明朝提倡尊孔崇儒

目的:加强对思想的控制

②考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;

③答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。否则,考生就会被认为是离经叛道,即使文章做得再好,也不可能录取。三、科举考试的变化考试范围:

答题观点:

答题格式:

“四书” “五经”《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

《大学》《中庸》《论语》《孟子》

以朱熹《四书集注》为标准八股文八

股

取

士禁锢思想,培养皇帝旨意的顺从者。影响 科举考试的变化 童生

↓(州县院试)

秀才

↓(省级乡试)

举人

↓(中央会试)

贡生(殿试)

进士 三、科举考试的变化明朝乡试试卷↓ 2.答题格式 所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入题、出题、起股、中股、后股、束股、落下十个部分组成。三、科举考试的变化八股取士的最大危害在于:

钳制了思想,抑制了人们的创造性思维。3.“八股取士”的弊端

八股文内容空疏,形式呆板,又脱离实际,禁锢思想。应试的人为了被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的顺从者。积极:考试形式标准化,利于规范考试。

消极:禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。秀才考试,有七种比喻:

刚入场时,光着脚提着篮子像乞丐一样。

点名时,官员呵斥随从责骂,像是对待囚犯。

等到进了号房,每个洞口都伸出个脑袋,每个房间都露出一双光脚,好像秋后的冷蜂。

到考完试出场时,神情萎靡不振,感到天地也变了颜色,好像出笼的病鸟。

等到期盼捷报时,风吹草动都心惊肉跳,梦想幻出,一会儿作中举得意的梦想,则顷刻间楼阁都建成了;一会儿作落第失意的假想,则瞬息间自己的骸骨都已经腐烂了。这种时候坐立不安,真好像被拴起来的猴子。

忽然间报信的骑马飞快传入,报条中没有自己,此时神色,突然变得像死人一样,就像是吃了毒物的苍蝇,弄他也没有感觉。

刚失意时心灰意冷,大骂主考官没长眼睛,应考失败了,势必把桌上的文具物件都烧毁;烧毁了还不解恨,再用脚踏碎;踏碎了也不解恨,再把碎物扔到臭水沟中。从此以后 披散头发入山,面向石壁,心想今后再有拿人‘且夫’、‘尝谓’这样的文章给我看,一定抄起枪棒来把他赶跑。

没过多久,考试后的挫折感淡忘了,气也渐渐消了,手又渐渐发痒了,于是又像一只倾巢覆卵的斑鸠,重新衔木营巢,从头孵窝。

——蒲松龄《聊斋志异·王子安》(译文)秀才们的心路历程明朝时期,考生作弊以夹带居多,这是为什么?你认为这样考能选拔出怎样的人才?废丞相和中书省,设六部;

设五军都督府取消行中书省,设立“三司”设立锦衣卫,监视官民“八股取士”;考“四书”“五经”,写八股文使皇权高度集中,君主专制大为加强分散行省的权力,巩固皇权禁锢思想,抑制了创造性思维,阻碍了中国科技文化的进步发展元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致二、朱元璋强化皇权材料三:八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。

----- 顾炎武 材料一: 废除丞相制度15年后,明太祖得意的总结道“我朝罢相设五府、六部… …等衙门,分理天下庶务彼此颉颃(xié háng),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。” -----《明太祖实录》材料二:罢丞相不设,析中书省政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。???????????? ——引自某史书《职官志》阅读材料,思考:朱元璋强化皇权的举措会产生怎样的影响?(提示:积极和消极)利:防止大臣专权,巩固明朝统治, 有利于社会稳定和经济的发展。弊:

1.政策皆出皇帝之手,容易出现失误,国家命运有赖于皇帝的个人素质;

2.束缚了思想,抑制知识分子的创新性思维;

3.阻碍思想文化进步、科技的发展。“八股之害等于焚书。而败坏人才,有甚于咸阳之郊----”

---(明末学者)顾炎武禁锢思想,摧残人才。“读书人,最不济;烂时文,烂似泥---三句承题,两句破题,摆尾摇头,便道是圣门高第,可知道‘三通’‘四史’是何等文章,汉祖、唐宗是哪朝皇帝?”

----(清)徐大椿 八股取士对我国的思想、科技、文化发展造成了严重危害!是近代中国落后于西方的重要因素之一。

中国科技创新的奠基人科学技术是第一生产力发展高科技,实现产业化。科教兴国及可持续发展积极推进科技创新战略 科技兴则民族兴,

科技强则国家强 。四、经济的发展 明朝时,农业、手工业和商业,在前代的基础上继续发展。(概况)

1.农业的发展表现

明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。玉米 甘薯 马铃薯四、经济的发展2.手工业的发展

棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。

苏州是明代的丝织业中心。

景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,花纹优美,畅销海内外。丝织品山茶禽鸟图

景德镇青花瓷明嘉靖青花花

鸟纹梅瓶 明缂丝仇英水

阁鸣琴图局部 明缂丝宜春

帖子嵗朝图 3.商品经济的活跃(图为北京城《皇都积胜图》)

明朝的商品经济,也相当活跃。北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。上面两图晋商故里,下面两图微商故里朱元璋强化皇权明朝的建立考试内容:四书、五经科举考试的变化答题观点:《四书集注》1368年朱元璋建明朝,定都应天厂卫制度:锦衣卫和东厂在地方:废行中书省,设三司在中央:废丞相和中书省,权分六部答题格式:八股文经济的

发展农业:引进原产美洲的农作物手工业:棉纺织业;制瓷业(景德镇青花瓷)商业:商帮出现(晋商、徽商)明朝的统治明朝建立强化

中央

集权

政治

军事

思想文化

影响

经济地方:

中央:

特务机构: 农业:

手工业:

商业: 课堂小结 背景:

时间:

建立者:

都城: 元末政治腐败1368年朱元璋应天府

(南京)废行省,设三司;分封藩王废丞相和中书省,权分六部锦衣卫(明成祖设东厂)分散兵权,分五军都督府,权力归兵部科举:八股取士皇权高度集中,君主专制大为加强引进南美洲的新产品棉纺织业(南方推向北方)

丝织业(苏州)

制瓷业(景德镇)商业城市北京和南京、商帮皇权高度集中君主专制大为加强。基础巩固

AD1.不属于明朝统治者为加强君权而采取的措施是( )

A.分封子孙到各地做藩王

B.废行中书省,设三司

C.设立锦衣卫、东厂等特务机构

D.明朝科举考试实行“八股取士”

2、明代知识分子想参加科举,必须复习的内容( )

A.唐诗 B.宋词 C.四大名著 D.四书五经

3、花生、土豆、等农作物是在哪个朝代被引进中国的( )

A、魏晋南北朝 B、唐朝 C、明朝 D、 清朝

4、明代时,盛产青花瓷并且畅销海内外的是( )

A、苏州 B、景德镇 C、长安 D、北京CB5. 如果你是明朝一地方官员,有事上京参见朱元璋皇帝,应去( ) A.南京???? B.北京???? C.西安???? D.洛阳

6. 明太祖设立的特务机构是(?? ) A.东厂?? B.西厂?????C.锦衣卫????D.内阁

7.明代从外国引进的主要农作物是( )

①玉米 ②甘薯 ③马铃薯 ④花生⑤向日葵

A.①②③④ B.①③④⑤

C.①②④⑤ D.①②③④⑤

8.人们常用“一人之下,万人之上”来形容宰相的地位。我国古代宰相制度的创设和废除分别是( )

A.秦朝和明朝 B.汉朝和明朝

C.秦朝和清朝 D.唐朝和清朝AACD选择题被明朝万历皇帝钦笔御批“第一甲第一名”的状元赵秉忠的殿试卷子,成为我国现存唯一的状元卷。该卷肯定涉及哪些内容

A.经济政策 B.时事评论

C.诗词歌赋 D.四书五经知识巩固选择题国子监祭酒宋讷有一天在家生闷气,监视他的人认为有可能是对皇上不满,就偷偷地把他生气的样子画了下来,交给了朱元璋。监视国子监祭酒宋讷的人应该隶属

A.中书省 B.行中书省

C.锦衣卫 D.按察使司 填空题朱元璋为进一步集中权力,在中央,废除了以往长期存在的___________和 中书省,使六部直接向__________负责。丞相制度皇帝1. 电视连续剧《宰相刘罗锅》播出之后,人们认识了清朝官吏刘墉。但是,有历史学家认为这个电视剧名犯了错误,他的理由最有可能是( )

A、刘墉不是驼背,所以不能称为“刘罗锅”。

B、丞相制度早在明太祖时已经被废除,所以称“宰相刘罗锅”会误导观众。

C、刘墉不是驼背,也不是宰相,所以剧名错误。

D、他没有理由,只不过是哗众取宠。

B课堂检测我会做阅读下列材料: 罢丞相不设,析中书省政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。???????????? ——引自某史书《职官志》 请回答:

(1)这是??? 朝官制的变化,文中的“帝”指????????? 。 (2)材料中的“六部”指哪六部?六部的最高长官对谁负责?

(3)材料中“帝自操威柄”是什么意思?

(4)上述史料所说的机构变化起了什么作用? 明明太祖吏、户、礼、兵、刑、工;皇帝国家大事的决定权归皇帝。使皇权高度集中,君主专制大为加强。1.“洪武皇帝……希望牢牢将权力抓在自己手中,并试图独自处理国家大事。但是这样的工作负担被证明是无法承担的……”造成洪武皇帝工作负担沉重局面的原因主要是( )

A.丞相制度的废除 B.军机处的设立

C.文字狱的兴起 D.东厂的设置

达标测评A2.明史专家吴晗在《朱元璋》一书中写道:“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。”君臣关系从坐而站而跪这一现象 说明( )

A.丞相权力被六部分割 B.中央的权力日益向帝王集中

C.设立了锦衣卫、东厂 D.中央对地方的管理日益加强B3. 明清时期我国的封建君主专制制度进一步强化。下列属于明朝统治者从思想上加强对人民控制的措施是( )

A.“焚书坑儒” B.大兴“文字狱”

C.“八股取士” D.“罢黜百家,独尊儒术”

c4.某校历史兴趣小组准备开展以“明朝加强专制统治”为主题的探究活动,下列符合主题的有( )

①废丞相,设三司 ②设置厂卫制度 ③八股取士④设三省六部制

A.①②④ B.②③④

C.①③④ D.①②③

D5.专制主义中央集权制度自产生以来,封建帝王采取多种措施不断强化与完善。下列加强专制主义中央集权的措施,按时间顺序排列正确的是( )

①汉武帝推行“推恩令” ②秦始皇推行郡县制 ③忽必烈推行行省制 ④明太祖废除丞相

A.②①③④ B.③②①④

C.③①②④ D.④③②①、

A6.明朝前期国力强盛,对外交往频繁,有利于经济的发展。以下内容能够反映明朝经济发展的有( )

①引进玉米、甘薯等作物 ②景德镇成为制瓷中心,盛产青花瓷 ③商品经济空前活跃,出现许多较大商业城市 ④富人积极从事商业活动,出现了有名的商帮

A.①②③④ B.②③④ C.①③④D.①②③

A

说凤阳,道凤阳,

凤阳是个好地方,

自从有了朱元璋,

十年倒有九年荒。安徽民谣明清时期:统一多民族国家的

巩固与发展第14课 明朝的统治学习目标1.了解明朝建立的相关史实,识记朱元璋强化皇权的措施,知道明朝经济的发展;

2.掌握明朝的八股取士,理解其影响;

3.理解朱元璋强化皇权的原因和影响,认识这是中国封建社会逐步走向衰落在政治上的表现。学习重点、难点1.重点:明太祖加强君权的措施。

2.难点:八股取士的消极影响。社会背景:材料:“堂堂大元,奸佞专权……官法滥,刑法重,黎民怨……贼做官、官做贼,混贤愚,哀哉可怜。”——《醉太平小令》

上述材料反映了元朝末年怎样的社会状况?政治腐败,社会动荡,民不聊生。王侯本无种,英雄不问出处! 从牧童到孤儿,从孤儿到和尚,从和尚到士兵,从士兵到普通将领,从普通将领到坐镇一方的军事统帅,从坐镇一方的军事统帅再到君临天下的一代帝王。这一系列在世人看来根本不可能的角色转变在朱元璋身上变成了现实。 朱元璋出生于安徽,家境贫困,从小给地主放牧牛羊。17岁那年,父母、大哥都死于灾荒和瘟疫,他只好出家到一座寺庙当和尚。元末农民起义爆发后,寺庙被战火烧毁,他就投奔起义军,由于朱元璋足智多谋,作战勇敢,几年后成为这支起义军的首领。他率领队伍南征北战,建立了明朝。大都临清济南汴梁开封颍州阜阳凤阳东北应天南京杭州潼关蕲水浠水大同上都正蓝旗东渤海海东黄河大江江长濠州刘福通元末农民起义主要地点及代表人物起义军活动地区朱元璋红巾军控制地区明军北伐路线元顺帝北逃路线一、明朝的建立 “东起朝鲜,西据吐番。南包安南,北距大碛,东西一万一千七百五十里,南北一万零九百四里。”

南海的“千里长沙,万里石溏”尽入版图。 洪武十三年(1380)

正月,丞相胡惟庸称其旧

宅井里涌出醴泉,此为

祥瑞,并借此邀请明太

祖朱元璋前来观赏。朱

元璋欣然前往,走到西

华门时,太监云奇紧拉

住缰绳,急不能言,拼

命指向胡家。朱元璋感觉事态严重,结果发现胡惟庸家藏有士兵。太祖大怒,以“枉法诬贤”、“蠹害政治”等罪名,当天处死胡惟庸等。同时藉辞穷追其友好,包括开国第一功臣韩国公李善长等大批元勋宿将皆受株连,牵连致死者三万余人,史称胡惟庸案。1.读史料:胡惟庸案2.读材料,结合课本知识,说说朱元璋强化皇权的历史原因。 朱元璋认为,元朝灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。丞相上朝仪式的变化坐站跪

“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然期间所用者多有小人专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……分理天下事务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”

——明太祖《皇明祖训》

旋踵:调转脚跟,比喻时间极短

颉颃( xié háng):泛指不相上下,相抗衡

根据材料,概括朱元璋加强皇权的措施及其理由。

措施:废丞相、撤中书省;设立五军都督府、设六部

理由:丞相多小人,专权乱政二、朱元璋强化皇权以史为鉴 胡惟庸案

洪武十三年正月,丞相胡惟庸称他家的旧宅井里涌出了醴(lǐ )泉,他称这是大明的祥瑞,并邀请明太祖前来观赏。朱元璋欣然前往,走到西华门时,一个名叫云奇的太监突然冲到皇帝的车马前,紧拉住缰绳,急的说不出话来。可是他始终指着胡惟庸家的方向。朱元璋感到事情蹊跷,调查后发现胡惟庸家墙道里都藏着士兵,刀枪林立。于是立即下令将胡惟庸逮捕,当天即处死。 胡惟庸案前后株连竟达十馀年之久,诛杀了三万馀人。

从此,相权被彻底剥夺,中国政治制度进一步走向君主专制。2.强化皇权的目的

措施:二、朱元璋强化皇权1.强化皇权的原因元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致。为了巩固统治 1.积极恢复发展社会经济,

2.从地方到中央全面改革官制,以强化皇权。3.官制改革——政治方面在地方

①朱元璋取消行中书省,设立“三司”废行省,设三司

②朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室(分封诸王的目的)。取消行省,设三司布政使司(民政和财政)按察使司(司法)都指挥使司(军务)中央地方分封诸王,监控地方,巩固皇室。3.官制改革——政治方面 在中央,朱元璋为进一步集中权力(目的),废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六的职权,并使六部直接向皇帝负责。思考:行省制度始于什么朝代?丞相设立于什么朝代?皇帝中央左丞相——(中书省)——右丞相地方( 行 省 )布政司—民政按察司—刑狱都司—军政吏部户部礼部兵部刑部工部六部三司明朝唐朝秦朝中央行政管理体制皇 帝丞 相吏 户 礼 兵 刑 工改制前改制后中 央行中书省布政使司(民政和财政)

按察使司(司法)

都指挥使司(军务)改制前改制后问题思考

朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?权力的分权与制衡,通过分散中央与地方的权力,防止朝臣和地方官员专权,从而加强了皇权“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相,臣下敢有奏请立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”

-《明太祖实录》

朱元璋立下这条祖训的目的何在?草拟诏书:防止朝臣和地方官员专权,从而加强皇权。据统计,洪武17年9月14日至21日,内外诸司送到皇宫的章奏1160件,共3291件事。平均算来,朱元璋每天处理批审的公文多达165余份,处理的事务多达470件。

-钱穆《中国历代政治得失》不是朕睡不着,是朕没有时间睡啊!办法:设置殿阁大学士(内阁制度)阅读材料,思考:朱元璋为什么会面对如此多的奏章?有什么办法可以解决此问题? 朱元璋独揽大权以后,每天都要处理很多公务,即使日理万机也难以应付。他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。相关史事 为分散兵权(目的),朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权(作用)。3.官制改革——军事方面监视百官想主意 朱元璋:“宋爱卿,你昨晚喝酒了没有?”

宋濂(战战兢兢):“喝了。”

朱元璋:“请了哪些客、吃了什么菜?”

宋濂:“请了御史、将军8人。吃的是海鱼、山菜等12道菜,还有一碗珍珠汤。”

朱元璋(阴笑):“全对。宋爱卿没有骗我。”

宋濂吓出一身冷汗,暗道:“好险、好险。”结合所学知识,宋濂为什么会吓出一身冷汗?谈一谈朱元璋为什么说宋濂没有骗他?谁在监视他?锦衣卫二、朱元璋强化皇权目的: 为监视官民4.设立厂卫特务机构职能:特点:由皇帝直接指挥,不受法律的约束。掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民 设立锦衣卫,有利于皇帝对臣民的监视和侦查,加强了君权,对维护中央集权起到了一定的作用;但这种特务统治使得臣民们终日诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。

锦衣卫校尉金牌 锦衣卫指挥使腰牌东厂,明成祖在北京东安门北东厂胡同成立的特务机构,由宦官负责,权力在锦衣卫之上。掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,

保护皇帝,镇压官民。①朱元璋设立锦衣卫。②明成祖设立东厂。设立厂卫机构知识拓展 廷杖

明太祖时,为提高皇帝的权威,采用“廷杖”惩处大臣。大臣的进谏如果触怒了皇帝,或是大臣有过失,就要在殿廷上或午门外受到廷杖的处罚,被锦衣卫用木棒打屁股。遭廷杖的大臣在众目睽睽之下受到羞辱,有的甚至被当场打死。如明世宗时,有一次被廷杖的大臣达134人,其中有16人被打死。侵犯了人民的人身自由权、隐私权、名誉权等。设立特务机构,有利于皇帝对臣民的监视和侦查,加强了君权。对维护中央集权起到了一定的作用;但使臣民终日诚惶诚恐,唯命是从,凡事按部就班,不求进取;同时,这种做法也使法律受到严重破坏。司法机构起不到应有的作用。时京官每旦入朝,必与妻子诀,及暮无事则相庆,以为又活一日。

—《稗史汇编》

5.一系列改革措施的影响(或作用)

地方和中央的各个部门,既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,这样就使皇权高度集中,君主专制大为加强。

朱元璋以明朝祖宗的身份立下“祖制”,明确规子子孙不得改变他的做法。隋朝创立隋炀帝设进士科,标志科举制诞生。唐朝完善唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目。

武则天创立殿试,亲自面试考生。宋朝发展大幅度增加科举取士名额,提高进士地位。明朝 ???忆一忆:科举制的发展史1.考试范围和答题标准

①背景:明朝提倡尊孔崇儒

目的:加强对思想的控制

②考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;

③答题标准:考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。否则,考生就会被认为是离经叛道,即使文章做得再好,也不可能录取。三、科举考试的变化考试范围:

答题观点:

答题格式:

“四书” “五经”《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

《大学》《中庸》《论语》《孟子》

以朱熹《四书集注》为标准八股文八

股

取

士禁锢思想,培养皇帝旨意的顺从者。影响 科举考试的变化 童生

↓(州县院试)

秀才

↓(省级乡试)

举人

↓(中央会试)

贡生(殿试)

进士 三、科举考试的变化明朝乡试试卷↓ 2.答题格式 所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入题、出题、起股、中股、后股、束股、落下十个部分组成。三、科举考试的变化八股取士的最大危害在于:

钳制了思想,抑制了人们的创造性思维。3.“八股取士”的弊端

八股文内容空疏,形式呆板,又脱离实际,禁锢思想。应试的人为了被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的顺从者。积极:考试形式标准化,利于规范考试。

消极:禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。秀才考试,有七种比喻:

刚入场时,光着脚提着篮子像乞丐一样。

点名时,官员呵斥随从责骂,像是对待囚犯。

等到进了号房,每个洞口都伸出个脑袋,每个房间都露出一双光脚,好像秋后的冷蜂。

到考完试出场时,神情萎靡不振,感到天地也变了颜色,好像出笼的病鸟。

等到期盼捷报时,风吹草动都心惊肉跳,梦想幻出,一会儿作中举得意的梦想,则顷刻间楼阁都建成了;一会儿作落第失意的假想,则瞬息间自己的骸骨都已经腐烂了。这种时候坐立不安,真好像被拴起来的猴子。

忽然间报信的骑马飞快传入,报条中没有自己,此时神色,突然变得像死人一样,就像是吃了毒物的苍蝇,弄他也没有感觉。

刚失意时心灰意冷,大骂主考官没长眼睛,应考失败了,势必把桌上的文具物件都烧毁;烧毁了还不解恨,再用脚踏碎;踏碎了也不解恨,再把碎物扔到臭水沟中。从此以后 披散头发入山,面向石壁,心想今后再有拿人‘且夫’、‘尝谓’这样的文章给我看,一定抄起枪棒来把他赶跑。

没过多久,考试后的挫折感淡忘了,气也渐渐消了,手又渐渐发痒了,于是又像一只倾巢覆卵的斑鸠,重新衔木营巢,从头孵窝。

——蒲松龄《聊斋志异·王子安》(译文)秀才们的心路历程明朝时期,考生作弊以夹带居多,这是为什么?你认为这样考能选拔出怎样的人才?废丞相和中书省,设六部;

设五军都督府取消行中书省,设立“三司”设立锦衣卫,监视官民“八股取士”;考“四书”“五经”,写八股文使皇权高度集中,君主专制大为加强分散行省的权力,巩固皇权禁锢思想,抑制了创造性思维,阻碍了中国科技文化的进步发展元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致二、朱元璋强化皇权材料三:八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。

----- 顾炎武 材料一: 废除丞相制度15年后,明太祖得意的总结道“我朝罢相设五府、六部… …等衙门,分理天下庶务彼此颉颃(xié háng),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。” -----《明太祖实录》材料二:罢丞相不设,析中书省政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。???????????? ——引自某史书《职官志》阅读材料,思考:朱元璋强化皇权的举措会产生怎样的影响?(提示:积极和消极)利:防止大臣专权,巩固明朝统治, 有利于社会稳定和经济的发展。弊:

1.政策皆出皇帝之手,容易出现失误,国家命运有赖于皇帝的个人素质;

2.束缚了思想,抑制知识分子的创新性思维;

3.阻碍思想文化进步、科技的发展。“八股之害等于焚书。而败坏人才,有甚于咸阳之郊----”

---(明末学者)顾炎武禁锢思想,摧残人才。“读书人,最不济;烂时文,烂似泥---三句承题,两句破题,摆尾摇头,便道是圣门高第,可知道‘三通’‘四史’是何等文章,汉祖、唐宗是哪朝皇帝?”

----(清)徐大椿 八股取士对我国的思想、科技、文化发展造成了严重危害!是近代中国落后于西方的重要因素之一。

中国科技创新的奠基人科学技术是第一生产力发展高科技,实现产业化。科教兴国及可持续发展积极推进科技创新战略 科技兴则民族兴,

科技强则国家强 。四、经济的发展 明朝时,农业、手工业和商业,在前代的基础上继续发展。(概况)

1.农业的发展表现

明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。玉米 甘薯 马铃薯四、经济的发展2.手工业的发展

棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。

苏州是明代的丝织业中心。

景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,花纹优美,畅销海内外。丝织品山茶禽鸟图

景德镇青花瓷明嘉靖青花花

鸟纹梅瓶 明缂丝仇英水

阁鸣琴图局部 明缂丝宜春

帖子嵗朝图 3.商品经济的活跃(图为北京城《皇都积胜图》)

明朝的商品经济,也相当活跃。北京和南京是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的晋商、安徽的徽商。上面两图晋商故里,下面两图微商故里朱元璋强化皇权明朝的建立考试内容:四书、五经科举考试的变化答题观点:《四书集注》1368年朱元璋建明朝,定都应天厂卫制度:锦衣卫和东厂在地方:废行中书省,设三司在中央:废丞相和中书省,权分六部答题格式:八股文经济的

发展农业:引进原产美洲的农作物手工业:棉纺织业;制瓷业(景德镇青花瓷)商业:商帮出现(晋商、徽商)明朝的统治明朝建立强化

中央

集权

政治

军事

思想文化

影响

经济地方:

中央:

特务机构: 农业:

手工业:

商业: 课堂小结 背景:

时间:

建立者:

都城: 元末政治腐败1368年朱元璋应天府

(南京)废行省,设三司;分封藩王废丞相和中书省,权分六部锦衣卫(明成祖设东厂)分散兵权,分五军都督府,权力归兵部科举:八股取士皇权高度集中,君主专制大为加强引进南美洲的新产品棉纺织业(南方推向北方)

丝织业(苏州)

制瓷业(景德镇)商业城市北京和南京、商帮皇权高度集中君主专制大为加强。基础巩固

AD1.不属于明朝统治者为加强君权而采取的措施是( )

A.分封子孙到各地做藩王

B.废行中书省,设三司

C.设立锦衣卫、东厂等特务机构

D.明朝科举考试实行“八股取士”

2、明代知识分子想参加科举,必须复习的内容( )

A.唐诗 B.宋词 C.四大名著 D.四书五经

3、花生、土豆、等农作物是在哪个朝代被引进中国的( )

A、魏晋南北朝 B、唐朝 C、明朝 D、 清朝

4、明代时,盛产青花瓷并且畅销海内外的是( )

A、苏州 B、景德镇 C、长安 D、北京CB5. 如果你是明朝一地方官员,有事上京参见朱元璋皇帝,应去( ) A.南京???? B.北京???? C.西安???? D.洛阳

6. 明太祖设立的特务机构是(?? ) A.东厂?? B.西厂?????C.锦衣卫????D.内阁

7.明代从外国引进的主要农作物是( )

①玉米 ②甘薯 ③马铃薯 ④花生⑤向日葵

A.①②③④ B.①③④⑤

C.①②④⑤ D.①②③④⑤

8.人们常用“一人之下,万人之上”来形容宰相的地位。我国古代宰相制度的创设和废除分别是( )

A.秦朝和明朝 B.汉朝和明朝

C.秦朝和清朝 D.唐朝和清朝AACD选择题被明朝万历皇帝钦笔御批“第一甲第一名”的状元赵秉忠的殿试卷子,成为我国现存唯一的状元卷。该卷肯定涉及哪些内容

A.经济政策 B.时事评论

C.诗词歌赋 D.四书五经知识巩固选择题国子监祭酒宋讷有一天在家生闷气,监视他的人认为有可能是对皇上不满,就偷偷地把他生气的样子画了下来,交给了朱元璋。监视国子监祭酒宋讷的人应该隶属

A.中书省 B.行中书省

C.锦衣卫 D.按察使司 填空题朱元璋为进一步集中权力,在中央,废除了以往长期存在的___________和 中书省,使六部直接向__________负责。丞相制度皇帝1. 电视连续剧《宰相刘罗锅》播出之后,人们认识了清朝官吏刘墉。但是,有历史学家认为这个电视剧名犯了错误,他的理由最有可能是( )

A、刘墉不是驼背,所以不能称为“刘罗锅”。

B、丞相制度早在明太祖时已经被废除,所以称“宰相刘罗锅”会误导观众。

C、刘墉不是驼背,也不是宰相,所以剧名错误。

D、他没有理由,只不过是哗众取宠。

B课堂检测我会做阅读下列材料: 罢丞相不设,析中书省政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。???????????? ——引自某史书《职官志》 请回答:

(1)这是??? 朝官制的变化,文中的“帝”指????????? 。 (2)材料中的“六部”指哪六部?六部的最高长官对谁负责?

(3)材料中“帝自操威柄”是什么意思?

(4)上述史料所说的机构变化起了什么作用? 明明太祖吏、户、礼、兵、刑、工;皇帝国家大事的决定权归皇帝。使皇权高度集中,君主专制大为加强。1.“洪武皇帝……希望牢牢将权力抓在自己手中,并试图独自处理国家大事。但是这样的工作负担被证明是无法承担的……”造成洪武皇帝工作负担沉重局面的原因主要是( )

A.丞相制度的废除 B.军机处的设立

C.文字狱的兴起 D.东厂的设置

达标测评A2.明史专家吴晗在《朱元璋》一书中写道:“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。”君臣关系从坐而站而跪这一现象 说明( )

A.丞相权力被六部分割 B.中央的权力日益向帝王集中

C.设立了锦衣卫、东厂 D.中央对地方的管理日益加强B3. 明清时期我国的封建君主专制制度进一步强化。下列属于明朝统治者从思想上加强对人民控制的措施是( )

A.“焚书坑儒” B.大兴“文字狱”

C.“八股取士” D.“罢黜百家,独尊儒术”

c4.某校历史兴趣小组准备开展以“明朝加强专制统治”为主题的探究活动,下列符合主题的有( )

①废丞相,设三司 ②设置厂卫制度 ③八股取士④设三省六部制

A.①②④ B.②③④

C.①③④ D.①②③

D5.专制主义中央集权制度自产生以来,封建帝王采取多种措施不断强化与完善。下列加强专制主义中央集权的措施,按时间顺序排列正确的是( )

①汉武帝推行“推恩令” ②秦始皇推行郡县制 ③忽必烈推行行省制 ④明太祖废除丞相

A.②①③④ B.③②①④

C.③①②④ D.④③②①、

A6.明朝前期国力强盛,对外交往频繁,有利于经济的发展。以下内容能够反映明朝经济发展的有( )

①引进玉米、甘薯等作物 ②景德镇成为制瓷中心,盛产青花瓷 ③商品经济空前活跃,出现许多较大商业城市 ④富人积极从事商业活动,出现了有名的商帮

A.①②③④ B.②③④ C.①③④D.①②③

A

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源