声音的产生和传播

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

声音的产生和传播

一、填空题

1、排纵队时,如果你看到自己前面的一位同学挡住了前面所有的人,队就排直了,这可以用_____________________来解释;发生雷电时,先看到闪电,后听到雷声,是由于_______________________ _.

2、如图甲所示,敲响的音叉接触水面能溅起水花,说明声音是由于物体的 产生的;如图乙,鱼儿能听见拍手声,说明 可以传播声音。

3、音乐厅正确音乐会,男中音在放声高歌,女高音轻声伴唱,又有多种乐器伴奏,这时男中音的________比女高音的大,而女高音的________比男中音的高。音乐会的声音我们听起来有丰富的立体感,这主要是由于人的听觉具有________效应。

4、物体虽然振动,但以下情况中我们却听不到声音,在声源和人耳之间 (填“有”或“没有”)传播声音的介质;声源振动的频率高于 Hz或低于 Hz;传入人耳的声音太小,其声强级小于 dB。

5、北宋的沈括在其《梦溪笔谈》中记载着:行军宿营,士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能尽早听到夜袭敌人的马蹄声,这是利用固体比气体传播声音速度 __(填“快”或“慢”)。

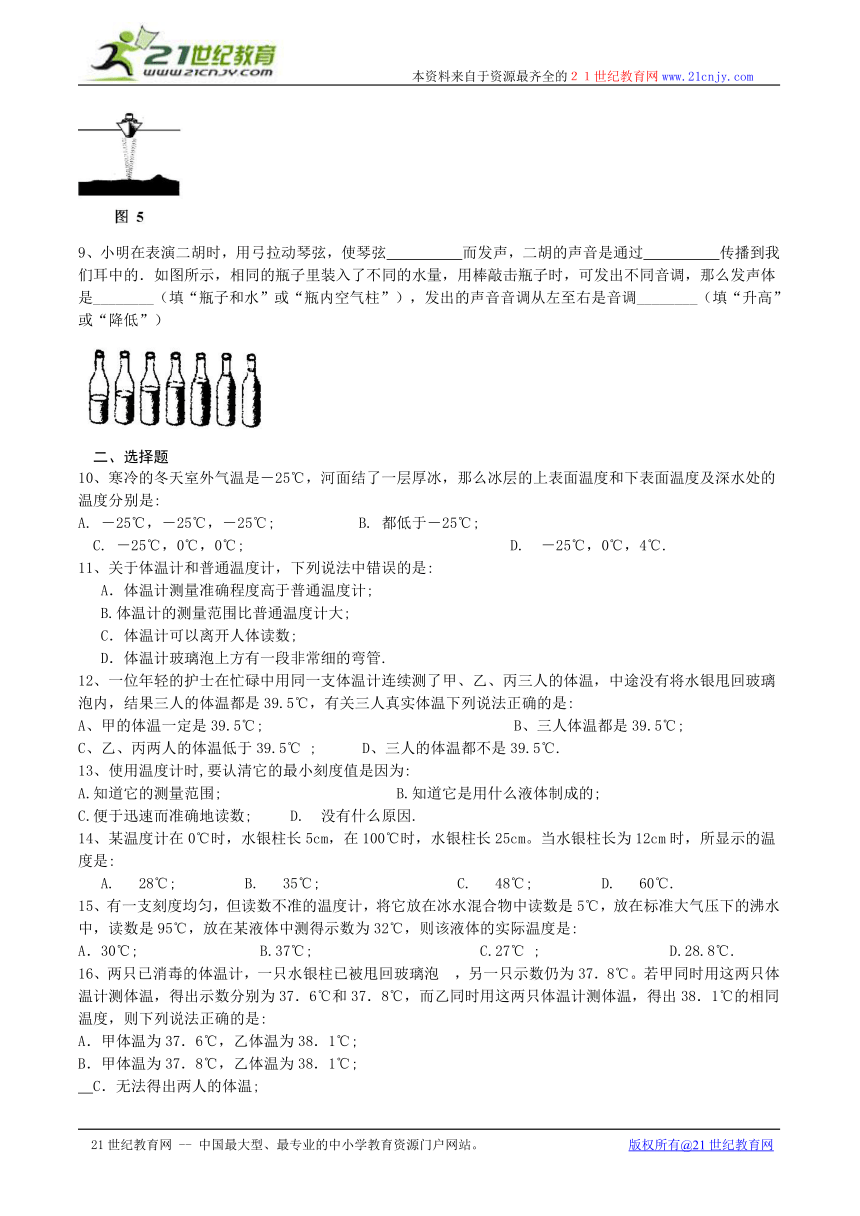

6、图1为汶川地震时震源的能量以波的形式向外传播示意图,美国等国外地震台也探测到我国地震,是由于它接收震源发出的 波。地震波分两种波,使地面的物体上下振动,而另一种横波,使地面物体在水平方向振动,纵波可先让悬挂的物体或地面物体跳动起来,横波可使地表物体倾倒,这说明波在传递的过程中也是 传递的过程,生活中利用这一特性的例子有 (举一例)。

7、小明在演奏二胡时,用弓拉动琴弦,使琴弦 而发声;小明不断用手指去控制琴弦长度,这样做的目的是为了改变声音 ; 二胡的声音是通过 传播到我们耳中的。为了改善室内的居住环境,建筑师在设计窗户时常采用双层真空玻璃,这样做的主要优点是:________________________。

8、根据回声定位的原理,科学家发明了声呐. 利用声呐系统,人们可以探知海洋的深度,绘出水下数千米处的地形图. 若用超声测位仪向海底垂直发射声波,如图5所示,经过4s后收到回波.此处海底的深度为 m.(已知声音在海水中传播速度是1500m/s

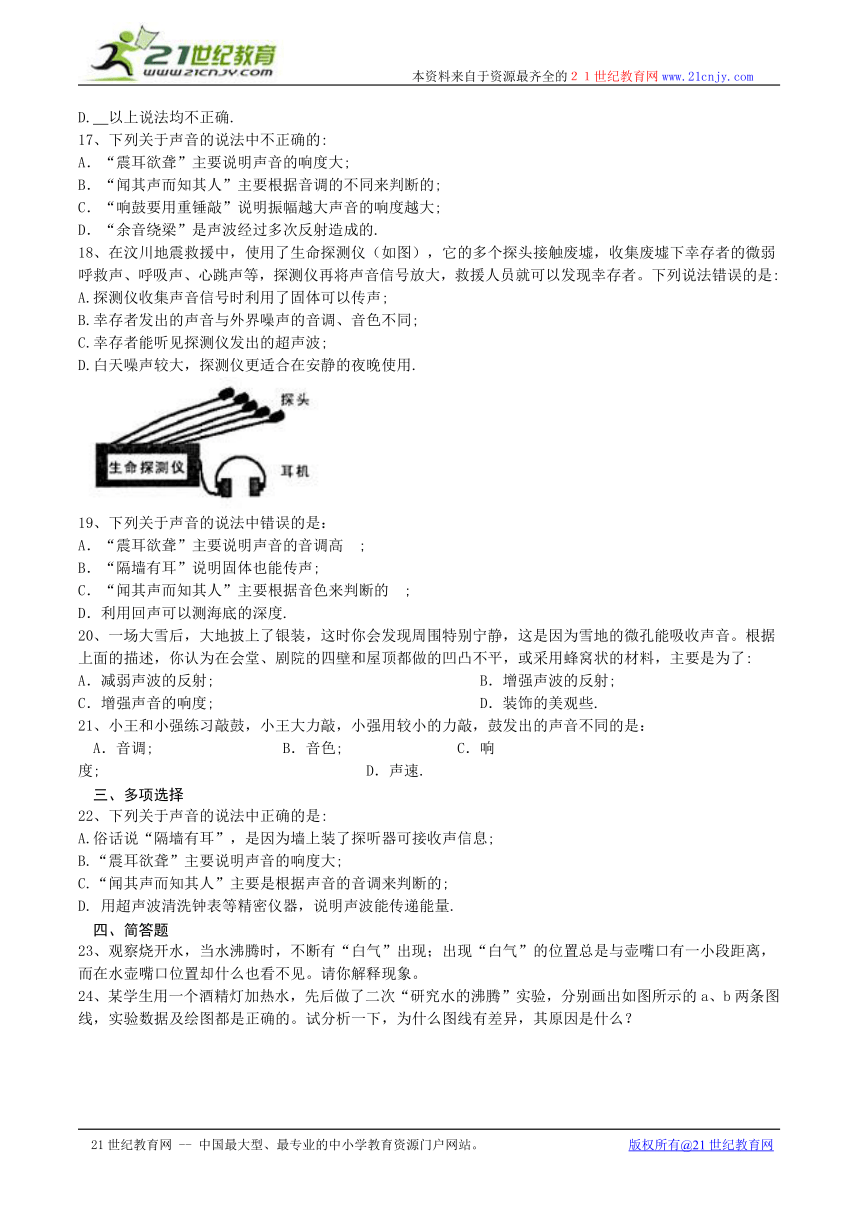

9、小明在表演二胡时,用弓拉动琴弦,使琴弦 而发声,二胡的声音是通过 传播到我们耳中的.如图所示,相同的瓶子里装入了不同的水量,用棒敲击瓶子时,可发出不同音调,那么发声体是________(填“瓶子和水”或“瓶内空气柱”),发出的声音音调从左至右是音调________(填“升高”或“降低”)

二、选择题

10、寒冷的冬天室外气温是-25℃,河面结了一层厚冰,那么冰层的上表面温度和下表面温度及深水处的温度分别是:

A. -25℃,-25℃,-25℃; B. 都低于-25℃;

C. -25℃,0℃,0℃; D. -25℃,0℃,4℃.

11、关于体温计和普通温度计,下列说法中错误的是:

A.体温计测量准确程度高于普通温度计;

B.体温计的测量范围比普通温度计大;

C.体温计可以离开人体读数;

D.体温计玻璃泡上方有一段非常细的弯管.

12、一位年轻的护士在忙碌中用同一支体温计连续测了甲、乙、丙三人的体温,中途没有将水银甩回玻璃泡内,结果三人的体温都是39.5℃,有关三人真实体温下列说法正确的是:

A、甲的体温一定是39.5℃; B、三人体温都是39.5℃;

C、乙、丙两人的体温低于39.5℃ ; D、三人的体温都不是39.5℃.

13、使用温度计时,要认清它的最小刻度值是因为:

A.知道它的测量范围; B.知道它是用什么液体制成的;

C.便于迅速而准确地读数; D. 没有什么原因.

14、某温度计在0℃时,水银柱长5cm,在100℃时,水银柱长25cm。当水银柱长为12cm时,所显示的温度是:

A. 28℃; B. 35℃; C. 48℃; D. 60℃.

15、有一支刻度均匀,但读数不准的温度计,将它放在冰水混合物中读数是5℃,放在标准大气压下的沸水中,读数是95℃,放在某液体中测得示数为32℃,则该液体的实际温度是:

A.30℃; B.37℃; C.27℃ ; D.28.8℃.

16、两只已消毒的体温计,一只水银柱已被甩回玻璃泡 ,另一只示数仍为37.8℃。若甲同时用这两只体温计测体温,得出示数分别为37.6℃和37.8℃,而乙同时用这两只体温计测体温,得出38.1℃的相同温度,则下列说法正确的是:

A.甲体温为37.6℃,乙体温为38.1℃;

B.甲体温为37.8℃,乙体温为38.1℃;

C.无法得出两人的体温;

D. 以上说法均不正确.

17、下列关于声音的说法中不正确的:

A.“震耳欲聋”主要说明声音的响度大;

B.“闻其声而知其人”主要根据音调的不同来判断的;

C.“响鼓要用重锤敲”说明振幅越大声音的响度越大;

D.“余音绕梁”是声波经过多次反射造成的.

18、在汶川地震救援中,使用了生命探测仪(如图),它的多个探头接触废墟,收集废墟下幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪再将声音信号放大,救援人员就可以发现幸存者。下列说法错误的是:

A.探测仪收集声音信号时利用了固体可以传声;

B.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同;

C.幸存者能听见探测仪发出的超声波;

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用.

19、下列关于声音的说法中错误的是:

A.“震耳欲聋”主要说明声音的音调高 ;

B.“隔墙有耳”说明固体也能传声;

C.“闻其声而知其人”主要根据音色来判断的 ;

D.利用回声可以测海底的深度.

20、一场大雪后,大地披上了银装,这时你会发现周围特别宁静,这是因为雪地的微孔能吸收声音。根据上面的描述,你认为在会堂、剧院的四壁和屋顶都做的凹凸不平,或采用蜂窝状的材料,主要是为了:

A.减弱声波的反射; B.增强声波的反射;

C.增强声音的响度; D.装饰的美观些.

21、小王和小强练习敲鼓,小王大力敲,小强用较小的力敲,鼓发出的声音不同的是:

A.音调; B.音色; C.响度; D.声速.

三、多项选择

22、下列关于声音的说法中正确的是:

A.俗话说“隔墙有耳”,是因为墙上装了探听器可接收声信息;

B.“震耳欲聋”主要说明声音的响度大;

C.“闻其声而知其人”主要是根据声音的音调来判断的;

D. 用超声波清洗钟表等精密仪器,说明声波能传递能量.

四、简答题

23、观察烧开水,当水沸腾时,不断有“白气”出现;出现“白气”的位置总是与壶嘴口有一小段距离,而在水壶嘴口位置却什么也看不见。请你解释现象。

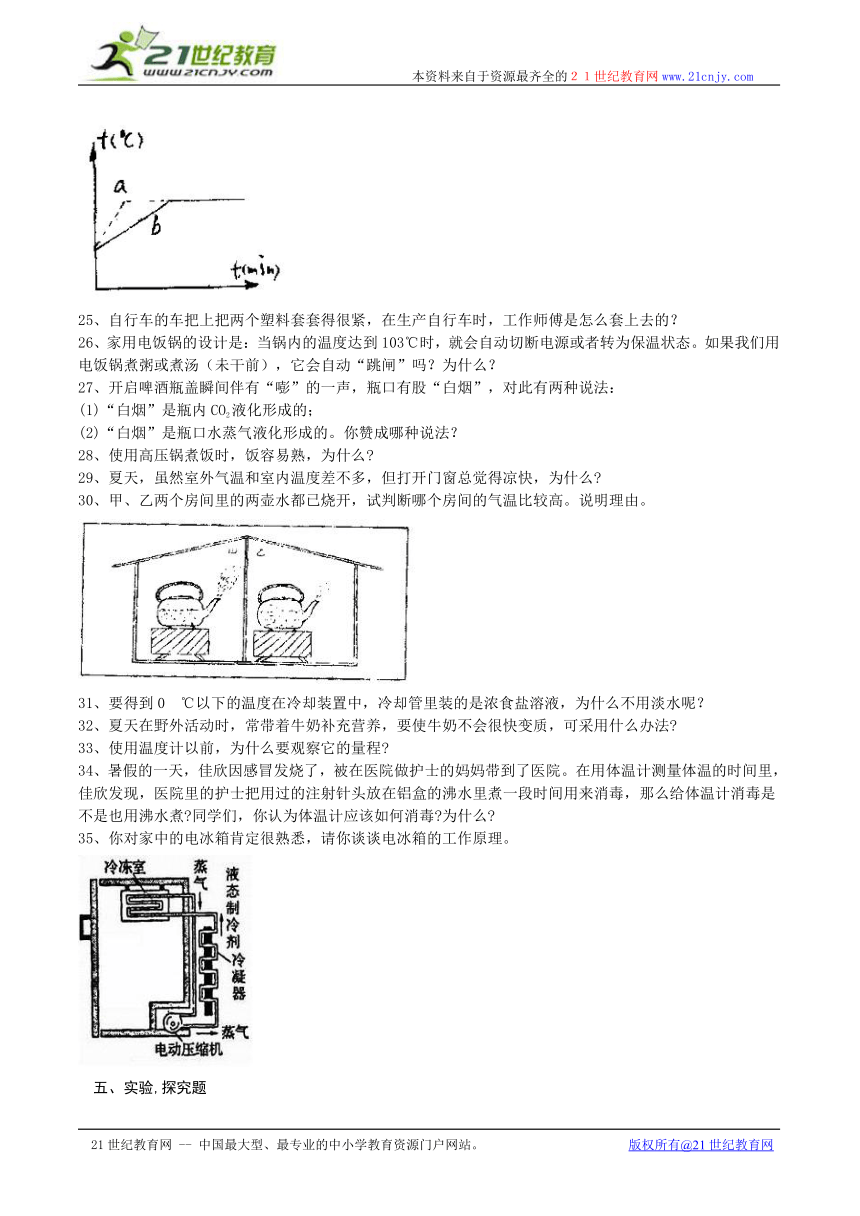

24、某学生用一个酒精灯加热水,先后做了二次“研究水的沸腾”实验,分别画出如图所示的a、b两条图线,实验数据及绘图都是正确的。试分析一下,为什么图线有差异,其原因是什么?

25、自行车的车把上把两个塑料套套得很紧,在生产自行车时,工作师傅是怎么套上去的?

26、家用电饭锅的设计是:当锅内的温度达到103℃时,就会自动切断电源或者转为保温状态。如果我们用电饭锅煮粥或煮汤(未干前),它会自动“跳闸”吗?为什么?

27、开启啤酒瓶盖瞬间伴有“嘭”的一声,瓶口有股“白烟”,对此有两种说法:

(1)“白烟”是瓶内CO2液化形成的;

(2)“白烟”是瓶口水蒸气液化形成的。你赞成哪种说法?

28、使用高压锅煮饭时,饭容易熟,为什么

29、夏天,虽然室外气温和室内温度差不多,但打开门窗总觉得凉快,为什么

30、甲、乙两个房间里的两壶水都已烧开,试判断哪个房间的气温比较高。说明理由。

31、要得到0 ℃以下的温度在冷却装置中,冷却管里装的是浓食盐溶液,为什么不用淡水呢?

32、夏天在野外活动时,常带着牛奶补充营养,要使牛奶不会很快变质,可采用什么办法

33、使用温度计以前,为什么要观察它的量程

34、暑假的一天,佳欣因感冒发烧了,被在医院做护士的妈妈带到了医院。在用体温计测量体温的时间里,佳欣发现,医院里的护士把用过的注射针头放在铝盒的沸水里煮一段时间用来消毒,那么给体温计消毒是不是也用沸水煮 同学们,你认为体温计应该如何消毒 为什么

35、你对家中的电冰箱肯定很熟悉,请你谈谈电冰箱的工作原理。

五、实验,探究题

(每空? 分,共? 分)

36、衡衡同学在爸爸车库边上看到竖起的一只装油的铁皮桶,他好奇地在桶不同部位敲了几下,注意到发出的声音有差别。于是衡衡决定探究为何敲桶不同部位声音有差别?

(1)衡衡敲桶的上部时,听到声音比较清脆悦耳;敲打桶的下端时,声音比较沉闷沙哑,于是他明白桶上边发声的音调比桶下边发声的音调 (填“高”或“低”)。他通过思考判断出:桶内的油是不满的,这说明声音可以传递 。

(2)他继续进行探究,当他敲打桶发声时,用手摸了摸桶壁,感觉桶在动,这说明桶发声的原因是桶壁在 ,他再根据物理课学到的:音调的高低与物体振动的

有关。于是他猜想可能是下面装了油,振动时受油的阻碍作用,下部振动得较 ,上部没有浸到油,振动就较 (填“快”或“慢”)导致的桶上、下部发出的声音音调不同。

37、如图7所示,用尺子作乐器探究决定音调高低的因素,把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动的快慢,改变钢尺伸出桌边的长度,再次拨动,使钢尺每次的振动幅度大致相同。实验发现:○1尺子伸出桌面的长度越长振动越 ,发出声音的音调越 ;○2尺子伸出桌面的长度越短振动越 ,发出声音的音调越 。由此可得出结论:音调的高低与 有关

38、如图所示,用力敲响音叉,并用悬挂的塑料球接触发声的叉股,我们看到的现象是 ,此现象说明 ;塑料球的作用是

39、为了探究声音的产生条件,有人建议利用以下几个实验现象

甲:放在钟罩内的闹钟正在响铃,把钟罩内的空气抽出一些后,铃声明显减弱;

乙:使正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花;

丙:吹笛子时,手指按住不同的孔便会发出不同的声音;

丁:在吊着的大钟上固定一支细小的笔,把钟敲响后,让笔尖在纸上迅速滑过,可以在纸上画出一条来回弯曲的细线。

你认为,能说明声音产生条件的实验现象是哪个或哪几个?其它的现象虽然不能说明声音产生的条件,但是分别说明了什么问题.

40、小明同学为了探究“蜜蜂靠什么发声?”她剪去蜜蜂的双翅,蜜蜂仍然发出“嗡嗡”的声音,结果表明:蜜蜂并不是靠____________发声。她用大头针捅破了蜜蜂翅膀下的小黑点,蜜蜂就不发声了。小明认为蜜蜂的发声器官就是小黑点,不管小明的发现是否正确,我们应该学习她的____________。

参考答案

一、填空题

1、光的直线传播;光在空气中的传播速度比声在空气中的传播速度快。

2、振动;水(空气,液体)。

3、响度 音调

4、没有;20000,20;0。

5、快

6、次声 能量 超声碎石

7、振动 音调(或频率) 空气(介质) 阻断噪声传播(隔音、隔热或真空不能传声等)

8、3000

9、空气;瓶子和水;降低。

二、选择题

10、D

11、B

12、A

13、C

14、B

15、A

16、A

17、B

18、C

19、A

20、A

21、C

三、多项选择

22、BD

四、简答题

23、因为水沸腾产生的大量水蒸气遇冷液化成悬浮在周围的小水珠即“白气”;因为壶嘴附近温度较高,刚出壶嘴的水蒸气并没有液化,所以看不到“白气”,离壶嘴一段距离后,温度相对较低,所以水蒸气发生液化形成看得见的“白气”。

24、原因有

①两次实验时,水的多少不相同

②两次酒精灯的火焰大小不相同

所以两次达到沸点的时间不相同

25、答案:把塑料套放在热水中加热,使套孔直径变大,当大于车把上的钢管直径时,把把套套在钢管上,等温度下降时,把套就紧紧地套在了车把上.

26、不会。因为水在沸腾时,其温度会低于103℃,而且会保持不变。

27、

正确答案:赞成第二种说法。

解析:为了在喝啤酒时让其中的麦液能起泡沫,需用加压的方法把CO2气体液化而溶入其中。CO2在常温下是以气体形态存在的,开启啤酒瓶盖时,CO2液体变成气体而喷出,因此CO2液体需吸收热。而瓶口有的那股“白烟”是液体形成的雾状,并不是气体。CO2液体吸收的这些热只可能是由空气提供,其中水蒸气会放出热后而液化成了小水珠,出现了“白烟”。

28、①锅内气压高于外部大气压;

②沸点升高.

29、开窗能通风,使汗液蒸发加快,蒸发吸热也加快,所以会感到凉快.

30、乙房间的温度高,因为当两壶水都烧开时,水蒸气从壶嘴中冒处,当水蒸气遇冷时就会发生液化,乙房间温度较高,液化现象不如甲房间明显。

31、答案:淡水的凝固点是0 ℃,而盐水的凝固点低于0 ℃.淡水中掺有盐等杂质时,凝固点可以低于0 ℃.

32、方法一:将牛奶放在保温瓶中保温;

方法二:放在冰块上降温;

方法三:用湿毛巾将牛奶包起来,通过水的蒸发吸热来降温。

【分析】 要使牛奶不变质,只要想办法保持牛奶的温度不升高或适当降低即可。

33、答案:若被测温度超过温度计最大刻度,会把温度计胀破;若被测温度低于温度计的最小刻度,会测不出数值,所以在使用温度计以前,要观察它的量程.

34、答案:给体温计消毒,应该采用酒精擦拭体温计的做法,既消除了污物,又杀菌。不能采用沸水煮的消毒方法,因为体温计所能测量的最高温度是42 ℃,而沸水的温度为100 ℃,远远超过了体温计的测量范围,若将体温计放在沸水中煮,玻璃管里的液体就会急剧膨胀,将体温计炸裂,引发危险。

解析:体温计的测量范围是35~42 ℃,而一标准大气压下沸水的温度为100 ℃,远远超过了体温计的测量范围,若将体温计放在沸水中煮,体温计会炸裂。

35、电冰箱利用了叫做氟利昂的物质(致冷剂)作为热的“搬运工”,把冰箱冷冻室里的“热”,搬运到了冰箱的外面。氟利昂是一种既容易汽化,又容易液化的物质。工作时电动压缩机使氟利昂蒸气压缩并把它压入冰箱外的冷凝器管里,在这里蒸气变成液体并放热,这些热被周围的空气带走。冷凝器里的液态氟利昂,经过一段很细的毛细管进入冰箱内冷冻室的管子里,在这里迅速汽化吸热,使冰箱内温度降低。生成的蒸气又被压缩机抽走,压入冷凝器,再液化并把冰箱内带来的热放出。氟利昂这样循环流动,冰箱冷冻室里就可以保持相当低的温度。

五、实验,探究题

36、(1)高 信息 (2) 振动 频率 慢 快

37、慢;低;快;高;频率;

38、塑料球被弹开; 物体的振动产生声音;把叉股的振动放大。

39、(1)乙和丁

(2)甲说明了真空不能传声

丙说明:频率越大,音调越高

40、翅膀振动 勇于猜想和探究的精神

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

声音的产生和传播

一、填空题

1、排纵队时,如果你看到自己前面的一位同学挡住了前面所有的人,队就排直了,这可以用_____________________来解释;发生雷电时,先看到闪电,后听到雷声,是由于_______________________ _.

2、如图甲所示,敲响的音叉接触水面能溅起水花,说明声音是由于物体的 产生的;如图乙,鱼儿能听见拍手声,说明 可以传播声音。

3、音乐厅正确音乐会,男中音在放声高歌,女高音轻声伴唱,又有多种乐器伴奏,这时男中音的________比女高音的大,而女高音的________比男中音的高。音乐会的声音我们听起来有丰富的立体感,这主要是由于人的听觉具有________效应。

4、物体虽然振动,但以下情况中我们却听不到声音,在声源和人耳之间 (填“有”或“没有”)传播声音的介质;声源振动的频率高于 Hz或低于 Hz;传入人耳的声音太小,其声强级小于 dB。

5、北宋的沈括在其《梦溪笔谈》中记载着:行军宿营,士兵枕着牛皮制的箭筒睡在地上,能尽早听到夜袭敌人的马蹄声,这是利用固体比气体传播声音速度 __(填“快”或“慢”)。

6、图1为汶川地震时震源的能量以波的形式向外传播示意图,美国等国外地震台也探测到我国地震,是由于它接收震源发出的 波。地震波分两种波,使地面的物体上下振动,而另一种横波,使地面物体在水平方向振动,纵波可先让悬挂的物体或地面物体跳动起来,横波可使地表物体倾倒,这说明波在传递的过程中也是 传递的过程,生活中利用这一特性的例子有 (举一例)。

7、小明在演奏二胡时,用弓拉动琴弦,使琴弦 而发声;小明不断用手指去控制琴弦长度,这样做的目的是为了改变声音 ; 二胡的声音是通过 传播到我们耳中的。为了改善室内的居住环境,建筑师在设计窗户时常采用双层真空玻璃,这样做的主要优点是:________________________。

8、根据回声定位的原理,科学家发明了声呐. 利用声呐系统,人们可以探知海洋的深度,绘出水下数千米处的地形图. 若用超声测位仪向海底垂直发射声波,如图5所示,经过4s后收到回波.此处海底的深度为 m.(已知声音在海水中传播速度是1500m/s

9、小明在表演二胡时,用弓拉动琴弦,使琴弦 而发声,二胡的声音是通过 传播到我们耳中的.如图所示,相同的瓶子里装入了不同的水量,用棒敲击瓶子时,可发出不同音调,那么发声体是________(填“瓶子和水”或“瓶内空气柱”),发出的声音音调从左至右是音调________(填“升高”或“降低”)

二、选择题

10、寒冷的冬天室外气温是-25℃,河面结了一层厚冰,那么冰层的上表面温度和下表面温度及深水处的温度分别是:

A. -25℃,-25℃,-25℃; B. 都低于-25℃;

C. -25℃,0℃,0℃; D. -25℃,0℃,4℃.

11、关于体温计和普通温度计,下列说法中错误的是:

A.体温计测量准确程度高于普通温度计;

B.体温计的测量范围比普通温度计大;

C.体温计可以离开人体读数;

D.体温计玻璃泡上方有一段非常细的弯管.

12、一位年轻的护士在忙碌中用同一支体温计连续测了甲、乙、丙三人的体温,中途没有将水银甩回玻璃泡内,结果三人的体温都是39.5℃,有关三人真实体温下列说法正确的是:

A、甲的体温一定是39.5℃; B、三人体温都是39.5℃;

C、乙、丙两人的体温低于39.5℃ ; D、三人的体温都不是39.5℃.

13、使用温度计时,要认清它的最小刻度值是因为:

A.知道它的测量范围; B.知道它是用什么液体制成的;

C.便于迅速而准确地读数; D. 没有什么原因.

14、某温度计在0℃时,水银柱长5cm,在100℃时,水银柱长25cm。当水银柱长为12cm时,所显示的温度是:

A. 28℃; B. 35℃; C. 48℃; D. 60℃.

15、有一支刻度均匀,但读数不准的温度计,将它放在冰水混合物中读数是5℃,放在标准大气压下的沸水中,读数是95℃,放在某液体中测得示数为32℃,则该液体的实际温度是:

A.30℃; B.37℃; C.27℃ ; D.28.8℃.

16、两只已消毒的体温计,一只水银柱已被甩回玻璃泡 ,另一只示数仍为37.8℃。若甲同时用这两只体温计测体温,得出示数分别为37.6℃和37.8℃,而乙同时用这两只体温计测体温,得出38.1℃的相同温度,则下列说法正确的是:

A.甲体温为37.6℃,乙体温为38.1℃;

B.甲体温为37.8℃,乙体温为38.1℃;

C.无法得出两人的体温;

D. 以上说法均不正确.

17、下列关于声音的说法中不正确的:

A.“震耳欲聋”主要说明声音的响度大;

B.“闻其声而知其人”主要根据音调的不同来判断的;

C.“响鼓要用重锤敲”说明振幅越大声音的响度越大;

D.“余音绕梁”是声波经过多次反射造成的.

18、在汶川地震救援中,使用了生命探测仪(如图),它的多个探头接触废墟,收集废墟下幸存者的微弱呼救声、呼吸声、心跳声等,探测仪再将声音信号放大,救援人员就可以发现幸存者。下列说法错误的是:

A.探测仪收集声音信号时利用了固体可以传声;

B.幸存者发出的声音与外界噪声的音调、音色不同;

C.幸存者能听见探测仪发出的超声波;

D.白天噪声较大,探测仪更适合在安静的夜晚使用.

19、下列关于声音的说法中错误的是:

A.“震耳欲聋”主要说明声音的音调高 ;

B.“隔墙有耳”说明固体也能传声;

C.“闻其声而知其人”主要根据音色来判断的 ;

D.利用回声可以测海底的深度.

20、一场大雪后,大地披上了银装,这时你会发现周围特别宁静,这是因为雪地的微孔能吸收声音。根据上面的描述,你认为在会堂、剧院的四壁和屋顶都做的凹凸不平,或采用蜂窝状的材料,主要是为了:

A.减弱声波的反射; B.增强声波的反射;

C.增强声音的响度; D.装饰的美观些.

21、小王和小强练习敲鼓,小王大力敲,小强用较小的力敲,鼓发出的声音不同的是:

A.音调; B.音色; C.响度; D.声速.

三、多项选择

22、下列关于声音的说法中正确的是:

A.俗话说“隔墙有耳”,是因为墙上装了探听器可接收声信息;

B.“震耳欲聋”主要说明声音的响度大;

C.“闻其声而知其人”主要是根据声音的音调来判断的;

D. 用超声波清洗钟表等精密仪器,说明声波能传递能量.

四、简答题

23、观察烧开水,当水沸腾时,不断有“白气”出现;出现“白气”的位置总是与壶嘴口有一小段距离,而在水壶嘴口位置却什么也看不见。请你解释现象。

24、某学生用一个酒精灯加热水,先后做了二次“研究水的沸腾”实验,分别画出如图所示的a、b两条图线,实验数据及绘图都是正确的。试分析一下,为什么图线有差异,其原因是什么?

25、自行车的车把上把两个塑料套套得很紧,在生产自行车时,工作师傅是怎么套上去的?

26、家用电饭锅的设计是:当锅内的温度达到103℃时,就会自动切断电源或者转为保温状态。如果我们用电饭锅煮粥或煮汤(未干前),它会自动“跳闸”吗?为什么?

27、开启啤酒瓶盖瞬间伴有“嘭”的一声,瓶口有股“白烟”,对此有两种说法:

(1)“白烟”是瓶内CO2液化形成的;

(2)“白烟”是瓶口水蒸气液化形成的。你赞成哪种说法?

28、使用高压锅煮饭时,饭容易熟,为什么

29、夏天,虽然室外气温和室内温度差不多,但打开门窗总觉得凉快,为什么

30、甲、乙两个房间里的两壶水都已烧开,试判断哪个房间的气温比较高。说明理由。

31、要得到0 ℃以下的温度在冷却装置中,冷却管里装的是浓食盐溶液,为什么不用淡水呢?

32、夏天在野外活动时,常带着牛奶补充营养,要使牛奶不会很快变质,可采用什么办法

33、使用温度计以前,为什么要观察它的量程

34、暑假的一天,佳欣因感冒发烧了,被在医院做护士的妈妈带到了医院。在用体温计测量体温的时间里,佳欣发现,医院里的护士把用过的注射针头放在铝盒的沸水里煮一段时间用来消毒,那么给体温计消毒是不是也用沸水煮 同学们,你认为体温计应该如何消毒 为什么

35、你对家中的电冰箱肯定很熟悉,请你谈谈电冰箱的工作原理。

五、实验,探究题

(每空? 分,共? 分)

36、衡衡同学在爸爸车库边上看到竖起的一只装油的铁皮桶,他好奇地在桶不同部位敲了几下,注意到发出的声音有差别。于是衡衡决定探究为何敲桶不同部位声音有差别?

(1)衡衡敲桶的上部时,听到声音比较清脆悦耳;敲打桶的下端时,声音比较沉闷沙哑,于是他明白桶上边发声的音调比桶下边发声的音调 (填“高”或“低”)。他通过思考判断出:桶内的油是不满的,这说明声音可以传递 。

(2)他继续进行探究,当他敲打桶发声时,用手摸了摸桶壁,感觉桶在动,这说明桶发声的原因是桶壁在 ,他再根据物理课学到的:音调的高低与物体振动的

有关。于是他猜想可能是下面装了油,振动时受油的阻碍作用,下部振动得较 ,上部没有浸到油,振动就较 (填“快”或“慢”)导致的桶上、下部发出的声音音调不同。

37、如图7所示,用尺子作乐器探究决定音调高低的因素,把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动的快慢,改变钢尺伸出桌边的长度,再次拨动,使钢尺每次的振动幅度大致相同。实验发现:○1尺子伸出桌面的长度越长振动越 ,发出声音的音调越 ;○2尺子伸出桌面的长度越短振动越 ,发出声音的音调越 。由此可得出结论:音调的高低与 有关

38、如图所示,用力敲响音叉,并用悬挂的塑料球接触发声的叉股,我们看到的现象是 ,此现象说明 ;塑料球的作用是

39、为了探究声音的产生条件,有人建议利用以下几个实验现象

甲:放在钟罩内的闹钟正在响铃,把钟罩内的空气抽出一些后,铃声明显减弱;

乙:使正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花;

丙:吹笛子时,手指按住不同的孔便会发出不同的声音;

丁:在吊着的大钟上固定一支细小的笔,把钟敲响后,让笔尖在纸上迅速滑过,可以在纸上画出一条来回弯曲的细线。

你认为,能说明声音产生条件的实验现象是哪个或哪几个?其它的现象虽然不能说明声音产生的条件,但是分别说明了什么问题.

40、小明同学为了探究“蜜蜂靠什么发声?”她剪去蜜蜂的双翅,蜜蜂仍然发出“嗡嗡”的声音,结果表明:蜜蜂并不是靠____________发声。她用大头针捅破了蜜蜂翅膀下的小黑点,蜜蜂就不发声了。小明认为蜜蜂的发声器官就是小黑点,不管小明的发现是否正确,我们应该学习她的____________。

参考答案

一、填空题

1、光的直线传播;光在空气中的传播速度比声在空气中的传播速度快。

2、振动;水(空气,液体)。

3、响度 音调

4、没有;20000,20;0。

5、快

6、次声 能量 超声碎石

7、振动 音调(或频率) 空气(介质) 阻断噪声传播(隔音、隔热或真空不能传声等)

8、3000

9、空气;瓶子和水;降低。

二、选择题

10、D

11、B

12、A

13、C

14、B

15、A

16、A

17、B

18、C

19、A

20、A

21、C

三、多项选择

22、BD

四、简答题

23、因为水沸腾产生的大量水蒸气遇冷液化成悬浮在周围的小水珠即“白气”;因为壶嘴附近温度较高,刚出壶嘴的水蒸气并没有液化,所以看不到“白气”,离壶嘴一段距离后,温度相对较低,所以水蒸气发生液化形成看得见的“白气”。

24、原因有

①两次实验时,水的多少不相同

②两次酒精灯的火焰大小不相同

所以两次达到沸点的时间不相同

25、答案:把塑料套放在热水中加热,使套孔直径变大,当大于车把上的钢管直径时,把把套套在钢管上,等温度下降时,把套就紧紧地套在了车把上.

26、不会。因为水在沸腾时,其温度会低于103℃,而且会保持不变。

27、

正确答案:赞成第二种说法。

解析:为了在喝啤酒时让其中的麦液能起泡沫,需用加压的方法把CO2气体液化而溶入其中。CO2在常温下是以气体形态存在的,开启啤酒瓶盖时,CO2液体变成气体而喷出,因此CO2液体需吸收热。而瓶口有的那股“白烟”是液体形成的雾状,并不是气体。CO2液体吸收的这些热只可能是由空气提供,其中水蒸气会放出热后而液化成了小水珠,出现了“白烟”。

28、①锅内气压高于外部大气压;

②沸点升高.

29、开窗能通风,使汗液蒸发加快,蒸发吸热也加快,所以会感到凉快.

30、乙房间的温度高,因为当两壶水都烧开时,水蒸气从壶嘴中冒处,当水蒸气遇冷时就会发生液化,乙房间温度较高,液化现象不如甲房间明显。

31、答案:淡水的凝固点是0 ℃,而盐水的凝固点低于0 ℃.淡水中掺有盐等杂质时,凝固点可以低于0 ℃.

32、方法一:将牛奶放在保温瓶中保温;

方法二:放在冰块上降温;

方法三:用湿毛巾将牛奶包起来,通过水的蒸发吸热来降温。

【分析】 要使牛奶不变质,只要想办法保持牛奶的温度不升高或适当降低即可。

33、答案:若被测温度超过温度计最大刻度,会把温度计胀破;若被测温度低于温度计的最小刻度,会测不出数值,所以在使用温度计以前,要观察它的量程.

34、答案:给体温计消毒,应该采用酒精擦拭体温计的做法,既消除了污物,又杀菌。不能采用沸水煮的消毒方法,因为体温计所能测量的最高温度是42 ℃,而沸水的温度为100 ℃,远远超过了体温计的测量范围,若将体温计放在沸水中煮,玻璃管里的液体就会急剧膨胀,将体温计炸裂,引发危险。

解析:体温计的测量范围是35~42 ℃,而一标准大气压下沸水的温度为100 ℃,远远超过了体温计的测量范围,若将体温计放在沸水中煮,体温计会炸裂。

35、电冰箱利用了叫做氟利昂的物质(致冷剂)作为热的“搬运工”,把冰箱冷冻室里的“热”,搬运到了冰箱的外面。氟利昂是一种既容易汽化,又容易液化的物质。工作时电动压缩机使氟利昂蒸气压缩并把它压入冰箱外的冷凝器管里,在这里蒸气变成液体并放热,这些热被周围的空气带走。冷凝器里的液态氟利昂,经过一段很细的毛细管进入冰箱内冷冻室的管子里,在这里迅速汽化吸热,使冰箱内温度降低。生成的蒸气又被压缩机抽走,压入冷凝器,再液化并把冰箱内带来的热放出。氟利昂这样循环流动,冰箱冷冻室里就可以保持相当低的温度。

五、实验,探究题

36、(1)高 信息 (2) 振动 频率 慢 快

37、慢;低;快;高;频率;

38、塑料球被弹开; 物体的振动产生声音;把叉股的振动放大。

39、(1)乙和丁

(2)甲说明了真空不能传声

丙说明:频率越大,音调越高

40、翅膀振动 勇于猜想和探究的精神

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录