24唐诗二首作业课件

图片预览

文档简介

课件31张PPT。24 唐诗二首字词盘点

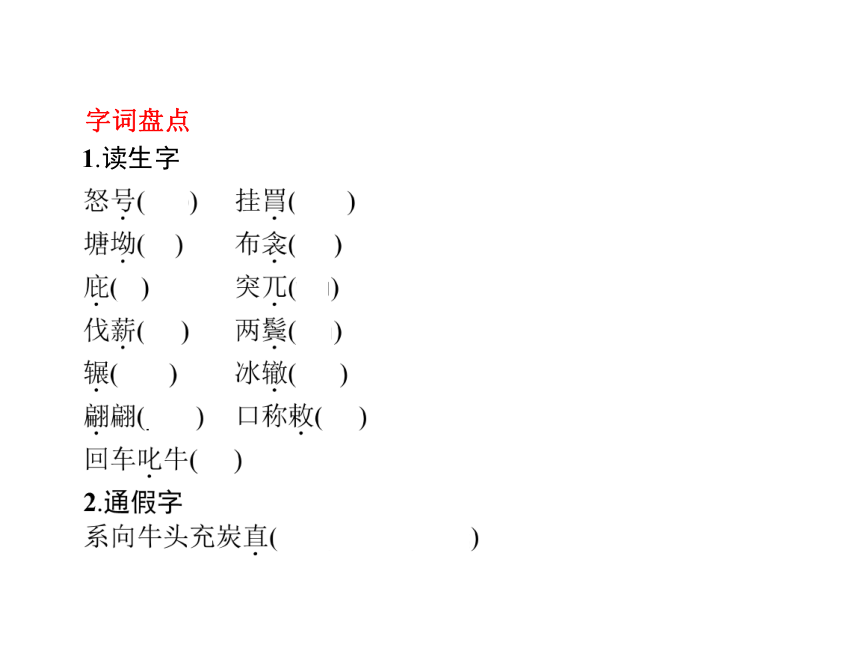

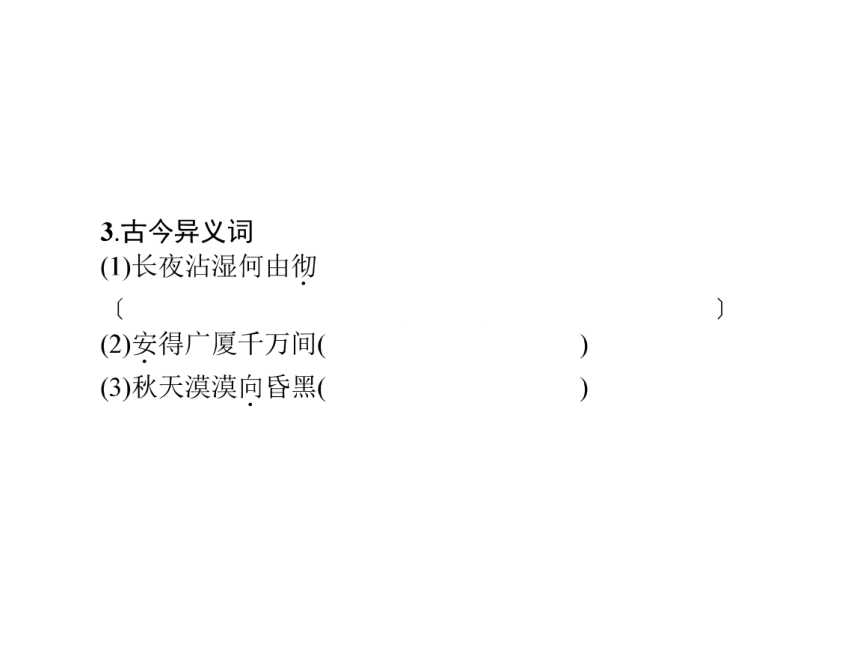

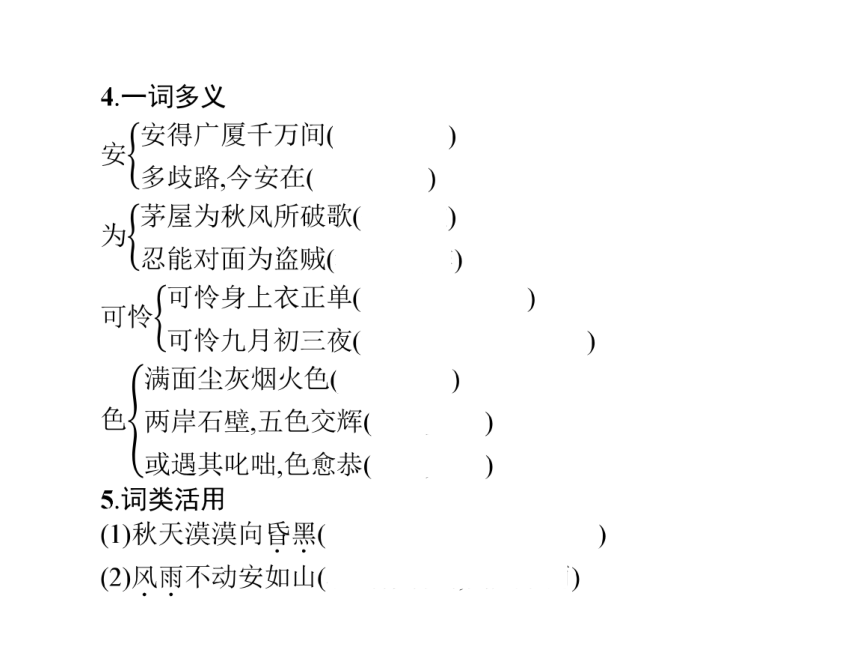

1.读生字6.特殊句式

(1)省略句

卷我屋上三重茅(句首省略主语“秋风”)

(2)被动句

茅屋为秋风所破歌(“为……所”是被动句的标志)

(3)宾语前置

长夜沾湿何由彻(正常语序为“长夜沾湿由何彻”)作家作品

杜甫(712—770),字子美,祖籍襄阳(今湖北襄阳),迁居巩县(今属河南),一度居住在长安城南少陵附近,自称少陵野老,官至检校工部员外郎,世称杜工部。唐代现实主义诗人,被称为“诗圣”。有《杜工部集》。

白居易(772—846),字乐天,号香山居士,祖籍太原,生于河南新郑。是唐代诗人。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。写作背景

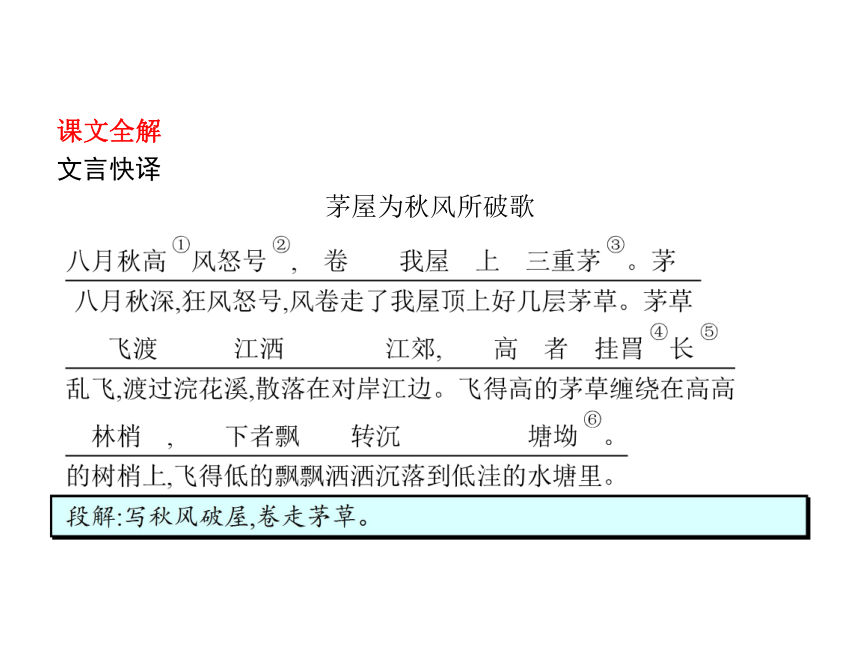

《茅屋为秋风所破歌》:公元759年岁末,安史之乱还未平定,杜甫一家辗转流浪到了成都,在成都西郊浣花溪畔找了一块荒地,盖了一所茅屋,暂时结束了颠沛流离的生活,有了一个栖身之所。茅屋的建造很不容易,事事都需要亲戚朋友的帮助。不料到了第二年八月,大风破屋,大雨又至。诗人由自身遭遇联想到战乱以来的万方多难,长夜难眠,感慨万千,写下了这首千古传诵的诗篇。

《卖炭翁》:白居易写作《新乐府》是在元和初年,这正是宫市为害最深的时候。他对宫市有十分的了解,对人民又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》。主题思想

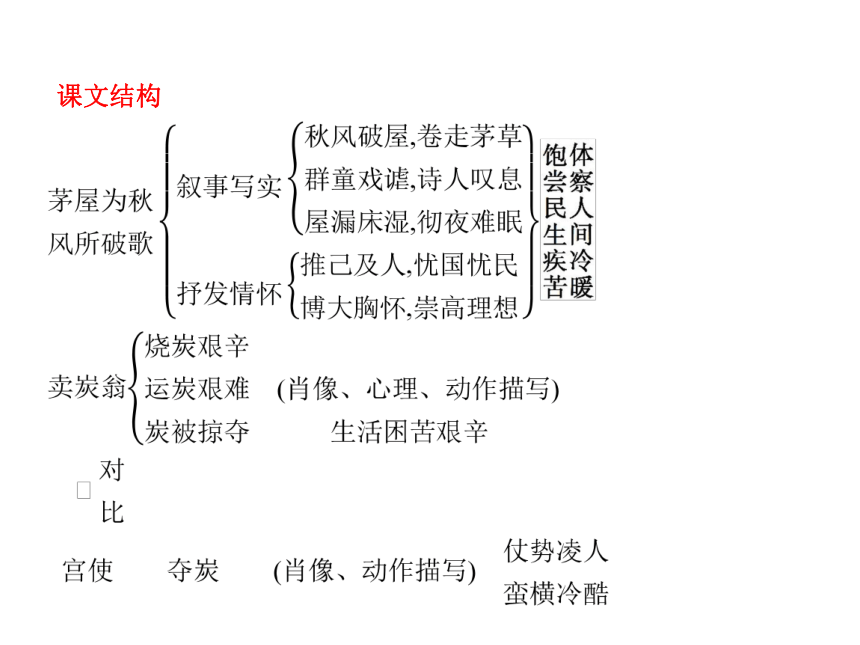

《茅屋为秋风所破歌》:诗歌描述了茅屋遭受风卷雨淋的情景,诗人由个人的痛苦想到了饱经战乱、至今仍流离失所的广大人民,表现了诗人关心民生疾苦的宽广胸怀和崇高理想。

《卖炭翁》:通过记叙一个卖炭老翁辛苦劳动所得最终被宫使掠夺一空的遭遇,揭露了宫市的罪恶和统治阶级的残暴,同时也表现了作者对下层劳动人民的深切同情。课文结构 课文全解

文言快译

茅屋为秋风所破歌字词快解

①秋高:秋深。

②号:叫。

③三重茅:多层茅草。三,表示多。

④挂罥:挂着,挂住。罥,挂结。

⑤长:高。

⑥沉塘坳:沉到池塘水中。塘坳,低洼积水的地方(即池塘)。坳,水势低的地方。

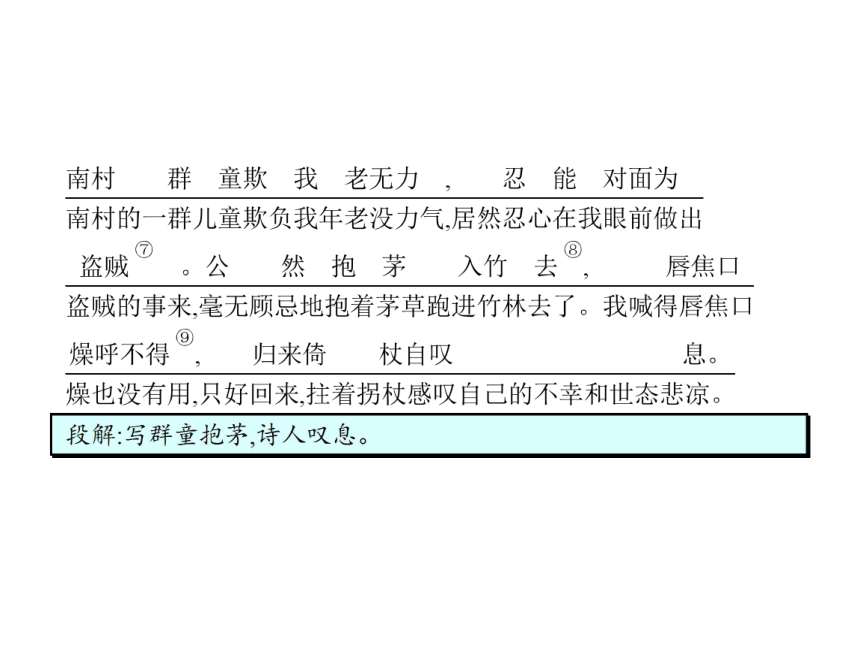

⑦忍能对面为盗贼:竟然狠心这样当面做盗窃的事。能,如此,这样。

⑧入竹去:走进竹林。竹,竹林。

⑨呼不得:喝止不住。

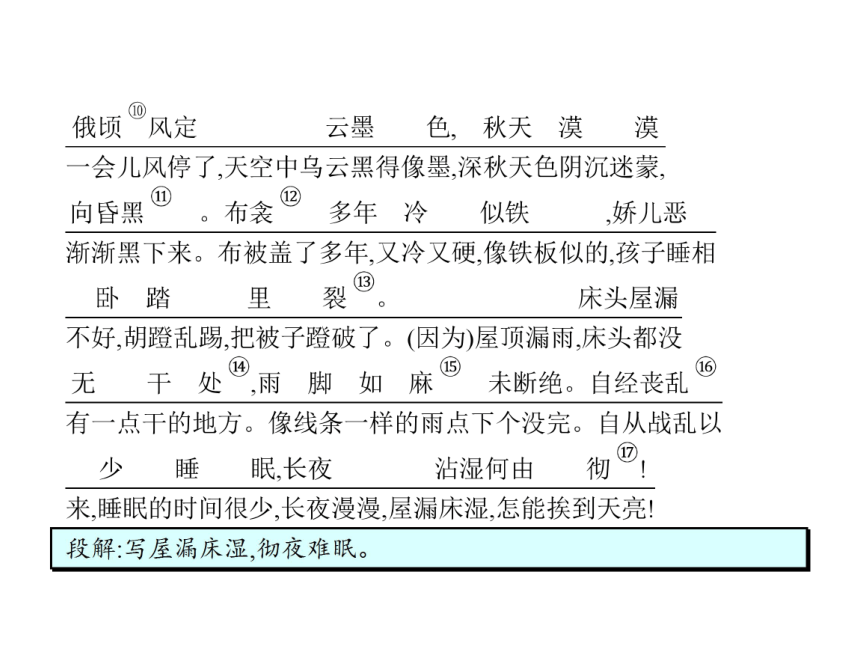

⑩俄顷:一会儿。字词快解

①卖炭翁:此篇是组诗《新乐府》中的第三十二首,诗人有自注云:“《卖炭翁》,苦宫市也。”唐德宗贞元末,宫中派宦官到民间市场强行买物,名为“宫市”,实为掠夺。

②伐:砍伐。

③薪:木柴。

④南山:终南山,属秦岭山脉,在长安城南。

⑤烟火色:烟熏色的脸。此处突出卖炭翁的辛劳。

⑥苍苍:灰白。

⑦何所营:做什么用。营,谋求、需求。

⑧可怜:使人怜悯。

⑨愿:希望。

⑩辙:车轮滚过地面碾出的痕迹。问题探究2问题探究1问题探究3问题探究4《茅屋为秋风所破歌》中第一节是怎样描绘风雨肆虐情景的?诗人为什么要作这样的描绘?

“风怒号”从听觉上突出了秋风之狂,“卷”从视觉上形象地写出了秋风之肆虐。“飞”“渡”“洒”“飘转”等词写出了秋风对茅屋的破坏。这样的描绘为后文写屋漏遇雨、自己的境遇之惨蓄势。

以小见大,推己及人,表现诗人忧国忧民的济世情怀。问题探究2问题探究1问题探究3问题探究4怎样理解“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”一句诗人要表达的深刻含义?(重点)

表达作者推己及人,希望天下寒士都居“广夏”,都能安居乐业的思想感情,表达了诗人关心民生疾苦的博大胸怀、忧国忧民的深沉情感。

思路点拨本句是全诗的主旨句,诗人推己及人,表现出忧国忧民的济世情怀。问题探究2问题探究1问题探究3问题探究4“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”这句话从什么角度刻画卖炭翁?

这是心理描写。自己身上“衣正单”,“衣单”总该盼天气暖和吧,可老人却“愿天寒”,希望天更冷些。因为老人知道:天暖,炭就贱了;天寒,炭价就会更高一些。为了炭价高一点,他宁愿自己受冻。

这种矛盾反常的心理活动,深刻地揭示了卖炭老人的悲惨处境。问题探究2问题探究1问题探究3问题探究4《卖炭翁》一文多处运用对比手法,请找出并分析其作用。(难点)

“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”对比,写出了宫使掠夺的残酷;“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊,劳动者的艰辛,宫使的得意忘形、骄横无理,揭露了唐代“宫市”的罪恶;“衣正单”与“愿天寒”对比,写出卖炭翁买衣食的迫切心情及艰难处境。

思路点拨探究本诗运用的写作手法——对比写法,从诗中找出相关诗句加以分析即可。一 《茅屋为秋风所破歌》分为四节,试概括每节的内容,并说说其中蕴含着诗人怎样的思想感情。

参考答案:第一节,写秋风破屋的情景,表现诗人焦灼、苦痛的心情。第二节,写对“群童抱茅”的感叹,表现诗人悲叹群童抱草,屋破难修的无可奈何的心情。第三节,写屋破又遭连夜雨的苦况,烘托出诗人凄恻愁惨的心境。第四节,诗人从切身体验推己及人,以天下之忧为忧,渴望有广厦千万间为天下贫寒之士解除痛苦,甚至想以个人的牺牲来换取天下寒士的欢颜,表现诗人舍己为人、至死无悔的高尚情怀。

二 《卖炭翁》讲述了一个什么故事?揭露了怎样的社会现实?

参考答案:《卖炭翁》忠实记录了宦官强行抢夺卖炭翁一车炭的故事。揭露了老百姓承受剥削阶级肆意剥削的现实,揭露了当时社会的黑暗。三 两首诗中都有不少精彩的描写,如《茅屋为秋风所破歌》中对恶劣天气和生活环境的描写,《卖炭翁》中对卖炭老人肖像、心理、动作的描写。试结合具体诗句做简要分析。

参考答案:《茅屋为秋风所破歌》中“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”一方面是说茅屋破旧,另一方面也暗示了天气的恶劣。“怒号”写风势之大,“卷”“三重”写受害之重。“三重”不是确数,是“多重”的意思。下面“飞”“洒”“挂罥”“飘转”“沉”等动词细致地写出了风吹茅草的情状,读者不难体味出诗人焦灼、苦痛的心情。又如第三节诗写屋破又遭连夜雨的苦况。“俄顷”二句不仅浓墨渲染出阴沉黑暗的雨前景象,也烘托出诗人凄恻愁惨的心境。“布衾”二句,写布被使用多年,已变得“冷似铁”了,又被娇儿踏破。“床头”二句,写大雨给诗人全家造成的灾难。“自经”二句,表明自安史之乱以来,诗人因忧国忧民,早已难以入眠,更何况“长夜沾湿”,又怎么能挨到天亮呢?诗人彻夜难眠,浮想联翩,由此时联想到丧乱以来,由风雨飘摇的茅屋联想到国家和人民,为下文作好铺垫。《卖炭翁》外貌描写:“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”——写出卖炭翁的生存状态,劳动艰辛、年岁已高。

心理描写:“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”写出卖炭翁孤苦无助,急于通过卖炭获取生活资料,“可怜”两字表现出作者对卖炭翁的同情。

动作描写:“伐薪烧炭”“晓驾炭车辗冰辙”写出卖炭翁劳动的艰辛和卖炭的不易。四 背诵这两首诗。

参考答案:略。五 任选一首诗,发挥想象,增加一些细节,改写成一则小故事。

附《卖炭翁》

冬天的一个夜晚,北风嗥叫着,摇撼着终南山上的一座小茅屋,仿佛要把它吞下。

一位白发苍苍的老人正在炭窑边烧炭。火光映亮了他的脸,古铜色的脸,上面沾满了灰尘,那一道道深深的皱纹,记载着生活的艰辛。他正用那双浑浊的眼睛,盯着黑暗的夜空,心里不住地祷告:苍天啊,快下场雪吧,让我的炭卖个好价钱,换点粮食,买件棉衣,家里已揭不开锅了。

等炭烧好以后,他从炭窑里扒出炭,装上牛车,用黑得像木炭一样的手抚摸着牛头,说:“老牛啊,这两天委屈你了。等天明,咱们赶集去,卖了炭也好好喂你一顿。”这时,老人那久已不见笑意的脸上露出一丝苦笑。夜,深了;风,刮得更猛了;天,也更加阴暗了。

不知什么时候,老人被冻醒了。他朝窗外一看,啊,真的下雪了。他连忙拂去身上盖的稻草,走到门外。雪足有一尺深。老人不顾冻得发抖的身子,竟仰天呼喊起来:“苍天有眼,再冷些吧!”……

老人顶风冒雪,拖着疲惫的身子赶着牛车来到了集市的南门外。他满身的泥水,脸冻得紫红,眉须结着冰碴。他蹲在雪地上,闭着眼,想歇一歇。是啊,赶了几十里的山路,路又滑又陡,人够乏的,牛也累了。

突然,丁当、丁当,传来马铃声。老人睁开了眼。猛然,他像被马蜂蜇了一下,睡意一下子全消失了,眼里充满了惊恐。啊,横行霸道的黄衣使者和白衫儿又来了。他连忙赶起牛车,掉头想走,可已经来不及了,两匹高头大马拦住了他的去路。黄衣使者坐在马上,手里拿着圣旨,命令说:“卖炭老头儿听着,皇宫需要炭。来人,把炭车给我拉走。”一个公差饿虎般地扑上来,把炭车向北面的皇宫拉去。“啊,大人,大人,使不得呀!我指望这车炭换饭吃啊!开开恩吧!”“哼,你竟敢抗旨不遵?”“啊不,不。”老人嗫嚅着。白衫儿凑上来说:“还是识点时务,快点把炭送到皇宫中去吧!否则,你就是抗旨!你还要命吗?”

黄衣使者骑马走了,卖炭翁眼睁睁地看着自己辛辛苦苦烧出的一千多斤炭被白白拉走,心里像刀绞一般。一会儿,牛车空着回来了,牛头上系着半匹红纱一丈绫。“这就是一车炭的价钱吗?啊,苍天,可叫我怎么活下去啊?!”老人悲愤地呼喊着,踉踉跄跄,昏倒在牛车旁……

风卷着地上的残雪,呼啸着……

1.读生字6.特殊句式

(1)省略句

卷我屋上三重茅(句首省略主语“秋风”)

(2)被动句

茅屋为秋风所破歌(“为……所”是被动句的标志)

(3)宾语前置

长夜沾湿何由彻(正常语序为“长夜沾湿由何彻”)作家作品

杜甫(712—770),字子美,祖籍襄阳(今湖北襄阳),迁居巩县(今属河南),一度居住在长安城南少陵附近,自称少陵野老,官至检校工部员外郎,世称杜工部。唐代现实主义诗人,被称为“诗圣”。有《杜工部集》。

白居易(772—846),字乐天,号香山居士,祖籍太原,生于河南新郑。是唐代诗人。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。写作背景

《茅屋为秋风所破歌》:公元759年岁末,安史之乱还未平定,杜甫一家辗转流浪到了成都,在成都西郊浣花溪畔找了一块荒地,盖了一所茅屋,暂时结束了颠沛流离的生活,有了一个栖身之所。茅屋的建造很不容易,事事都需要亲戚朋友的帮助。不料到了第二年八月,大风破屋,大雨又至。诗人由自身遭遇联想到战乱以来的万方多难,长夜难眠,感慨万千,写下了这首千古传诵的诗篇。

《卖炭翁》:白居易写作《新乐府》是在元和初年,这正是宫市为害最深的时候。他对宫市有十分的了解,对人民又有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》。主题思想

《茅屋为秋风所破歌》:诗歌描述了茅屋遭受风卷雨淋的情景,诗人由个人的痛苦想到了饱经战乱、至今仍流离失所的广大人民,表现了诗人关心民生疾苦的宽广胸怀和崇高理想。

《卖炭翁》:通过记叙一个卖炭老翁辛苦劳动所得最终被宫使掠夺一空的遭遇,揭露了宫市的罪恶和统治阶级的残暴,同时也表现了作者对下层劳动人民的深切同情。课文结构 课文全解

文言快译

茅屋为秋风所破歌字词快解

①秋高:秋深。

②号:叫。

③三重茅:多层茅草。三,表示多。

④挂罥:挂着,挂住。罥,挂结。

⑤长:高。

⑥沉塘坳:沉到池塘水中。塘坳,低洼积水的地方(即池塘)。坳,水势低的地方。

⑦忍能对面为盗贼:竟然狠心这样当面做盗窃的事。能,如此,这样。

⑧入竹去:走进竹林。竹,竹林。

⑨呼不得:喝止不住。

⑩俄顷:一会儿。字词快解

①卖炭翁:此篇是组诗《新乐府》中的第三十二首,诗人有自注云:“《卖炭翁》,苦宫市也。”唐德宗贞元末,宫中派宦官到民间市场强行买物,名为“宫市”,实为掠夺。

②伐:砍伐。

③薪:木柴。

④南山:终南山,属秦岭山脉,在长安城南。

⑤烟火色:烟熏色的脸。此处突出卖炭翁的辛劳。

⑥苍苍:灰白。

⑦何所营:做什么用。营,谋求、需求。

⑧可怜:使人怜悯。

⑨愿:希望。

⑩辙:车轮滚过地面碾出的痕迹。问题探究2问题探究1问题探究3问题探究4《茅屋为秋风所破歌》中第一节是怎样描绘风雨肆虐情景的?诗人为什么要作这样的描绘?

“风怒号”从听觉上突出了秋风之狂,“卷”从视觉上形象地写出了秋风之肆虐。“飞”“渡”“洒”“飘转”等词写出了秋风对茅屋的破坏。这样的描绘为后文写屋漏遇雨、自己的境遇之惨蓄势。

以小见大,推己及人,表现诗人忧国忧民的济世情怀。问题探究2问题探究1问题探究3问题探究4怎样理解“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”一句诗人要表达的深刻含义?(重点)

表达作者推己及人,希望天下寒士都居“广夏”,都能安居乐业的思想感情,表达了诗人关心民生疾苦的博大胸怀、忧国忧民的深沉情感。

思路点拨本句是全诗的主旨句,诗人推己及人,表现出忧国忧民的济世情怀。问题探究2问题探究1问题探究3问题探究4“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”这句话从什么角度刻画卖炭翁?

这是心理描写。自己身上“衣正单”,“衣单”总该盼天气暖和吧,可老人却“愿天寒”,希望天更冷些。因为老人知道:天暖,炭就贱了;天寒,炭价就会更高一些。为了炭价高一点,他宁愿自己受冻。

这种矛盾反常的心理活动,深刻地揭示了卖炭老人的悲惨处境。问题探究2问题探究1问题探究3问题探究4《卖炭翁》一文多处运用对比手法,请找出并分析其作用。(难点)

“一车炭,千余斤”与“半匹红纱一丈绫”对比,写出了宫使掠夺的残酷;“牛困人饥”与“翩翩两骑”对比,反衬出劳动者与统治者境遇的悬殊,劳动者的艰辛,宫使的得意忘形、骄横无理,揭露了唐代“宫市”的罪恶;“衣正单”与“愿天寒”对比,写出卖炭翁买衣食的迫切心情及艰难处境。

思路点拨探究本诗运用的写作手法——对比写法,从诗中找出相关诗句加以分析即可。一 《茅屋为秋风所破歌》分为四节,试概括每节的内容,并说说其中蕴含着诗人怎样的思想感情。

参考答案:第一节,写秋风破屋的情景,表现诗人焦灼、苦痛的心情。第二节,写对“群童抱茅”的感叹,表现诗人悲叹群童抱草,屋破难修的无可奈何的心情。第三节,写屋破又遭连夜雨的苦况,烘托出诗人凄恻愁惨的心境。第四节,诗人从切身体验推己及人,以天下之忧为忧,渴望有广厦千万间为天下贫寒之士解除痛苦,甚至想以个人的牺牲来换取天下寒士的欢颜,表现诗人舍己为人、至死无悔的高尚情怀。

二 《卖炭翁》讲述了一个什么故事?揭露了怎样的社会现实?

参考答案:《卖炭翁》忠实记录了宦官强行抢夺卖炭翁一车炭的故事。揭露了老百姓承受剥削阶级肆意剥削的现实,揭露了当时社会的黑暗。三 两首诗中都有不少精彩的描写,如《茅屋为秋风所破歌》中对恶劣天气和生活环境的描写,《卖炭翁》中对卖炭老人肖像、心理、动作的描写。试结合具体诗句做简要分析。

参考答案:《茅屋为秋风所破歌》中“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”一方面是说茅屋破旧,另一方面也暗示了天气的恶劣。“怒号”写风势之大,“卷”“三重”写受害之重。“三重”不是确数,是“多重”的意思。下面“飞”“洒”“挂罥”“飘转”“沉”等动词细致地写出了风吹茅草的情状,读者不难体味出诗人焦灼、苦痛的心情。又如第三节诗写屋破又遭连夜雨的苦况。“俄顷”二句不仅浓墨渲染出阴沉黑暗的雨前景象,也烘托出诗人凄恻愁惨的心境。“布衾”二句,写布被使用多年,已变得“冷似铁”了,又被娇儿踏破。“床头”二句,写大雨给诗人全家造成的灾难。“自经”二句,表明自安史之乱以来,诗人因忧国忧民,早已难以入眠,更何况“长夜沾湿”,又怎么能挨到天亮呢?诗人彻夜难眠,浮想联翩,由此时联想到丧乱以来,由风雨飘摇的茅屋联想到国家和人民,为下文作好铺垫。《卖炭翁》外貌描写:“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”——写出卖炭翁的生存状态,劳动艰辛、年岁已高。

心理描写:“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”写出卖炭翁孤苦无助,急于通过卖炭获取生活资料,“可怜”两字表现出作者对卖炭翁的同情。

动作描写:“伐薪烧炭”“晓驾炭车辗冰辙”写出卖炭翁劳动的艰辛和卖炭的不易。四 背诵这两首诗。

参考答案:略。五 任选一首诗,发挥想象,增加一些细节,改写成一则小故事。

附《卖炭翁》

冬天的一个夜晚,北风嗥叫着,摇撼着终南山上的一座小茅屋,仿佛要把它吞下。

一位白发苍苍的老人正在炭窑边烧炭。火光映亮了他的脸,古铜色的脸,上面沾满了灰尘,那一道道深深的皱纹,记载着生活的艰辛。他正用那双浑浊的眼睛,盯着黑暗的夜空,心里不住地祷告:苍天啊,快下场雪吧,让我的炭卖个好价钱,换点粮食,买件棉衣,家里已揭不开锅了。

等炭烧好以后,他从炭窑里扒出炭,装上牛车,用黑得像木炭一样的手抚摸着牛头,说:“老牛啊,这两天委屈你了。等天明,咱们赶集去,卖了炭也好好喂你一顿。”这时,老人那久已不见笑意的脸上露出一丝苦笑。夜,深了;风,刮得更猛了;天,也更加阴暗了。

不知什么时候,老人被冻醒了。他朝窗外一看,啊,真的下雪了。他连忙拂去身上盖的稻草,走到门外。雪足有一尺深。老人不顾冻得发抖的身子,竟仰天呼喊起来:“苍天有眼,再冷些吧!”……

老人顶风冒雪,拖着疲惫的身子赶着牛车来到了集市的南门外。他满身的泥水,脸冻得紫红,眉须结着冰碴。他蹲在雪地上,闭着眼,想歇一歇。是啊,赶了几十里的山路,路又滑又陡,人够乏的,牛也累了。

突然,丁当、丁当,传来马铃声。老人睁开了眼。猛然,他像被马蜂蜇了一下,睡意一下子全消失了,眼里充满了惊恐。啊,横行霸道的黄衣使者和白衫儿又来了。他连忙赶起牛车,掉头想走,可已经来不及了,两匹高头大马拦住了他的去路。黄衣使者坐在马上,手里拿着圣旨,命令说:“卖炭老头儿听着,皇宫需要炭。来人,把炭车给我拉走。”一个公差饿虎般地扑上来,把炭车向北面的皇宫拉去。“啊,大人,大人,使不得呀!我指望这车炭换饭吃啊!开开恩吧!”“哼,你竟敢抗旨不遵?”“啊不,不。”老人嗫嚅着。白衫儿凑上来说:“还是识点时务,快点把炭送到皇宫中去吧!否则,你就是抗旨!你还要命吗?”

黄衣使者骑马走了,卖炭翁眼睁睁地看着自己辛辛苦苦烧出的一千多斤炭被白白拉走,心里像刀绞一般。一会儿,牛车空着回来了,牛头上系着半匹红纱一丈绫。“这就是一车炭的价钱吗?啊,苍天,可叫我怎么活下去啊?!”老人悲愤地呼喊着,踉踉跄跄,昏倒在牛车旁……

风卷着地上的残雪,呼啸着……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读