2018-2019学年高二语文粤教版必修4课件:第7课 《红楼梦》的情节波澜(节选)

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高二语文粤教版必修4课件:第7课 《红楼梦》的情节波澜(节选) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

“开谈不说《红楼梦》,读尽诗书也枉然。”

不读就是人生的极大遗憾,《红楼梦》,这部旷世奇书,这部中国文学史的无价珍宝,引领了一代又一代的人们去发现它的秘密。它的魅力值得所有的人去关注和探究。如果你喜欢它,那么就好好地投入它的怀抱吧!

好了歌

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!

古今将相在何方?荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好,只有金银忘不了!

终朝只恨聚无多,及至多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了!

君生日日说恩情,君死又随人去了。

世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!

痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了?

微感言:_____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

1.花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?

2.侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

3.乱哄哄你方唱罢我登场,反认他乡是故乡。

4.机关算尽太聪明,反误了卿卿性命。

5.一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。

6.偷得梨蕊三分白,借得梅花一缕魂。

7.假作真时真亦假,无为有处有还无。

8.世事洞明皆学问,人情练达即文章。

一、审美视窗

反封建的斗士——贾宝玉

贾宝玉不好读书,只喜玩物,因此有

人说他是不学无术;贾宝玉心直口快,

不避忌讳,有人说他鲁莽无礼;贾宝玉

喜好女孩,混于内帏,于是有人说他是

好色之徒。

宝玉不喜欢读书,因为他不想考取

功名,不想混迹于污浊不堪的官场;宝

玉口无遮拦,因为他不拘礼数,他要自

由,他不愿为封建礼教所束缚;宝玉与大观园中姐妹交往甚厚,因为他很重视男女平等,至少他不像他的父亲或其他叔伯一样把自己的位置摆得很高,让自己凌驾于女性之上。宝玉与女孩子们——不管亲戚们也好,侍从们也罢,一视同仁。宝玉有一颗封建卫道士们没有的民主之心。

贾宝玉就是贾宝玉,他是《红楼梦》中一个少有的斗士。

莎士比亚笔下也有一个势单力薄但顽强不屈的战士,他就是哈姆莱特。哈姆莱特与贾宝玉是生活在两个世界中的人,但他们却面临着几乎相同的命运——被封建势力消灭或反抗。哈姆莱特最终倒在了封建卫道士的剑下。贾宝玉的境况与他相比可就差距甚远了。贾宝玉手无缚鸡之力,他唯一

的反抗方式就是无力的控诉和看似疯疯傻傻的行为,但他依然可以算一位反封建的斗士。

【注】 贾宝玉,中国古典小说《红楼梦》中的主要人物,由神瑛侍者脱胎而成,出生时口含一块玉,是贾府的宝贝。他曾说“女儿都是水做的骨肉”,从小在女儿堆里长大,喜欢亲近女孩儿,与林黛玉的爱情是世间少有的真纯之爱。他思想的核心是平等待人,尊重个性,主张各人按照自己的意志自由生活。在他心眼里,人只有真假、善恶、美丑的划分。

吴功正,当代学者,江苏如皋人。1967年毕业于南京师范大学中文系,中国作家协会会员。

二、写作背景

本文属于小说评论,选自《红楼梦学刊》1981年第3辑。作者以“宝玉挨打”这一重要事件为例,论证了《红楼梦》善于在平淡生活中掀波澜、层层铺垫、推向高潮的情节设计特点。

文学评论

文学评论又叫“文艺评论”,既指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又指反映这种研究成果的一种文章样式。

文学评论的任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,培养和提高读者的艺术欣赏能力和健康的艺术情趣。

文学评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

三、文体知识

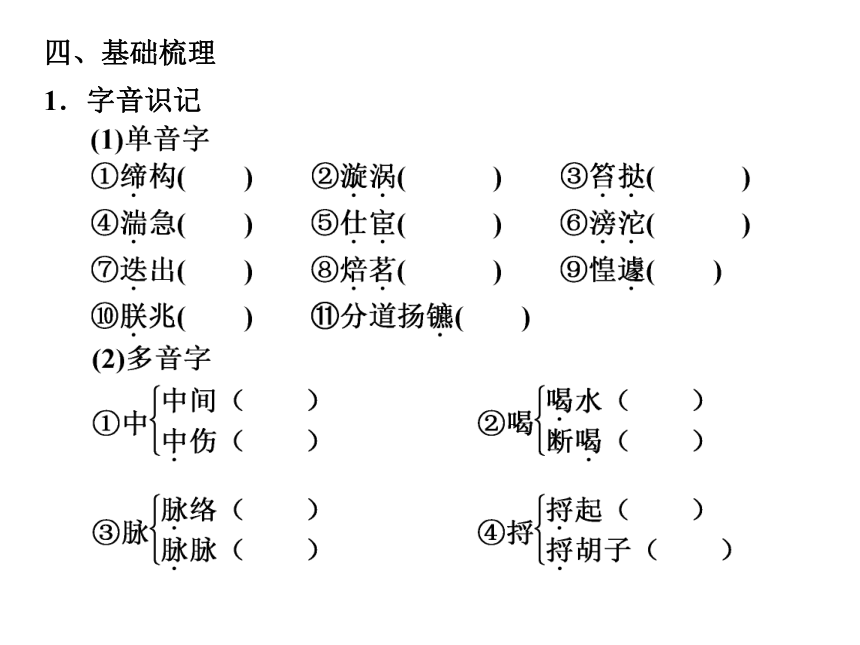

四、基础梳理

1.字音识记

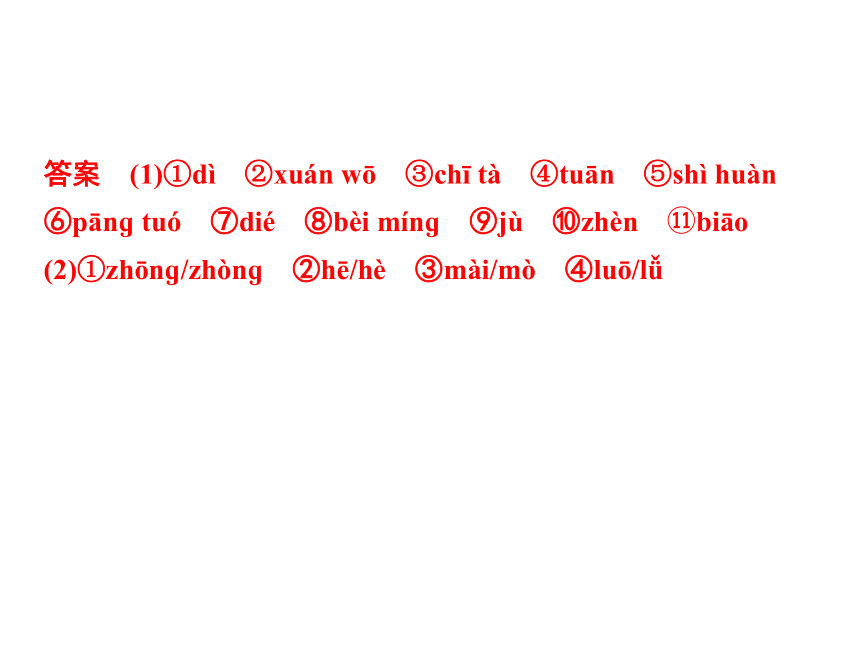

答案 (1)①dì ②xuán wō ③chī tà ④tuān ⑤shì huàn ⑥pānɡ tuó ⑦dié ⑧bèi mínɡ ⑨jù ⑩zhèn biāo

(2)①zhōnɡ/zhònɡ ②hē/hè ③mài/mò ④luō/lǚ

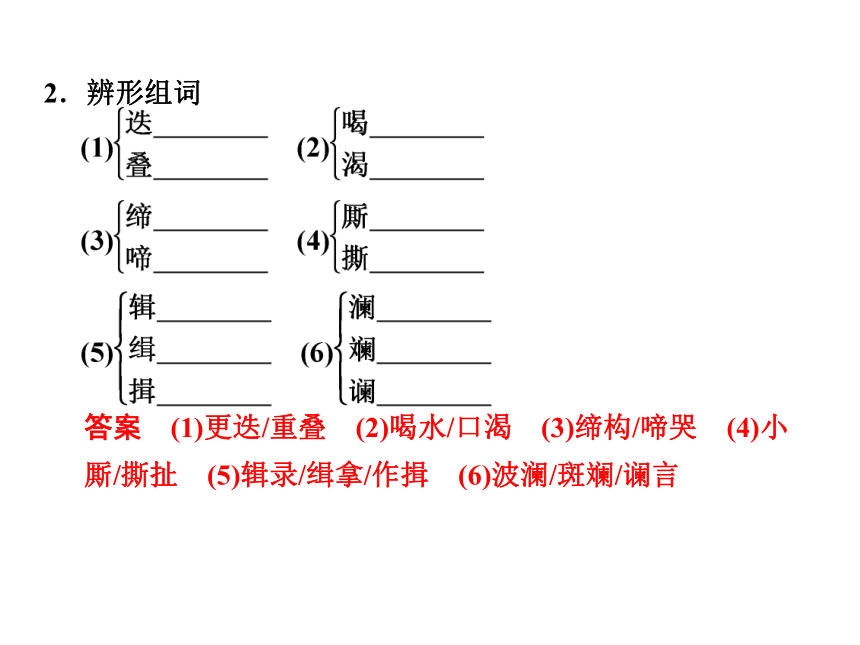

2.辨形组词

答案 (1)更迭/重叠 (2)喝水/口渴 (3)缔构/啼哭 (4)小厮/撕扯 (5)辑录/缉拿/作揖 (6)波澜/斑斓/谰言

3.近义词辨析

(1)启示·启事

启示:启发提示,使有所感悟。启事:为了说明某事而登载在媒体上或张贴在墙壁上的文字。

例句:①我丢失了一个钱包,写了张寻物________。

②读完《极限人生》后,我受到很大的________。

(2)偶然·偶尔

偶然:事理上不一定要发生而发生的,超出一般规律的。偶尔:间或,有时候(相对于“经常”)。

例句:①我闲暇时喜欢听音乐,__________也打打扑克。

②平时管理不严,出现这种事故绝非__________。

答案 (1)①启事 ②启示 (2)①偶尔 ②偶然

4.词语解释

(1)如坐针毡:______________________________________

(2)天造地设: _____________________________________

(3)分道扬镳: _____________________________________

(4)不可或失: _____________________________________

(5)飞短流长: _____________________________________

(6)垂头耷耳: _____________________________________

(7)语失伦次: _____________________________________

(8)不速之客: _____________________________________

答案 (1)像坐在有针的毡子上一样,形容心神不宁。(2)自然形成而合乎理想。(3)指分道而行,比喻因目标不同而各奔前程。文中指创作方式不落俗套。(4)不可缺少。或,稍微。(5)亦作“蜚短流长”。散布谣言,中伤他人。飞,散布。(6)精神不振、神情萎靡的样子。耷,下垂。(7)话讲得很乱,没有条理层次。(8)指没有邀请而自己来的客人。速,邀请。

一、文本助读

这篇文学评论探讨了《红楼梦》安排情节波澜的经验,指出其引人入胜之处在于曹雪芹善于营造情节波澜,善于运用自然运动与社会生活运动的规律设计波澜。这是中国古典小说的美学追求,也是《红楼梦》艺术创造上的突出特点和优点。

【结构图示】

《红楼梦》的情节波澜(节选)

二、小组合作

1.作者运用了怎样的比喻来评价《红楼梦》?(用文中原话回答)

答:______________________________________________

答案 《红楼梦》是一座富丽堂皇、精工细巧的艺术大厦,我们看到了缔构者的匠心。《红楼梦》是一条天造地设的江流,我们看到了它的波澜。

2.本文是一篇对文学巨著《红楼梦》进行评论的文章,非同一般的议论文。纵观全文,说说作者在构思行文上有什么特点。

答: ______________________________________________

答案 (1)本文思路清晰,结构严谨。采用“总分”式论证结构,先总说《红楼梦》情节设计的独特性,然后从三个方面具体分析其特点。(2)综合运用多种论证方法,叙议结合。主要运用例证法。

三、师生探究

1.以“不肖种种大承笞挞”为例,作者重点论述了“宝玉挨打”情节设计的什么特点?具体是从哪几个方面进行阐述的?

答: ______________________________________________高潮。

答案 “宝玉挨打”情节设计的主要特点:层层铺垫,推举高潮。

具体从三方面阐述:(1)高潮的形成有必然性(有社会必然性和情节必然性);(2)高潮的组织有层次感(情节波澜起伏隐显,脉络分明,渐次而又迭进地推举上去);(3)高潮的发生有偶然性(偶然性在实际上为必然性的高潮到来发挥了很大作用)。

2.试分析本文是怎样运用例证法证明论点的。

答:______________________________________________

答案 文章说:“为挽狂澜于既倒,支撑残厦之将倾,贾府的统治者在贾宝玉刚生下后就为他铺设了一条仕途

经济的青云大道。”然后举例:“早在第九回,贾政就给私塾捎话:‘只是先把《四书》一齐讲明背熟,是最要紧的。’”

作者认为“文学作品的高潮作为完整的矛盾运动中的重要阶段,具有前因后果、相互勾连的逻辑层次”。接着就举例说明,“金钏儿投井,雨村临门,是高潮的导因;忠顺王府索人是高潮的诱因;贾环的飞短流长、造谣中伤是高潮的直接发因”。

由此可见,作者在引述例子时,有引述具体的例子,也有引述概括的例子,用具体的例子还是用概括的例子是由论述的需要而定的,但所举的事例必须是典型的,而且与观点要有必然的联系。

3.作者认为《红楼梦》怎样具有了“吸引的力量”?

答: ______________________________________________

答案 《红楼梦》以日常生活作为艺术的表现对象,细致地、现实主义地描写了生活的全部复杂内容,广泛深入地反映社会的面貌。同时又以独特的形式安排情节,善于在平淡生活中掀波澜,这样就使这部小说获得了“吸引的力量”。

一曲红楼,万声叹息

舒芜先生在给《红楼梦》作序的时候曾经说过:“《红楼梦》的可贵不仅在于文学价值的高深,更是因为《金陵十二钗》唱出了封建末期女性的觉醒。”

一曲红楼,万声叹息。是那样世态炎凉,贫富悬殊,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的社会,而这样的社会黑暗的形成根源即是阶级的不平等,人性的不纯真,更是性别地位的不公正。红楼一梦,写尽了大观园的繁盛,写尽了豆蔻年华的热烈,亦写尽了这所有盛大繁华掩盖之下因男尊女卑而

一、阅读延伸

引起的重重悲剧。那样一个个灵动鲜活的生命,有纯洁善良的心灵,有感动世间的美丽,有字字珠玑的清好词工,却只能在那个被成年男子控制之下的凄冷社会里唱出一曲又一曲的悲歌:被折磨致死的迎春,青春守寡的李纨,远嫁的探春,孤守青灯泥佛的惜春,含冤而死的秦可卿,跳井而死的金钏儿……这样的红楼,这万般叹息,是为那个男尊女卑的社会而潸然泪下的感慨,对这个人情淡薄世间的无情鞭笞。

一曲红楼,万声叹息。这叹息不仅是对大观园里所有女性的怜惜和同情,更是为女性觉醒而高歌的铿锵之词。小小大观园是当时社会的一个缩影。这“温柔富贵乡”里有勾心斗角,有凶残强暴,有尊卑之分;在这样“烈火烹油”的世界里人们可以清楚地看到许多清新的形象,不为世俗所染,

用高洁的姿态冷眼旁观。而林黛玉便是这些鲜活形象的最好代表,这位仙姝在大观园里既是主又是客,这特殊的地位使她清醒地看到世间的各样清寂,大观园“游丝软系飘香榭”的热闹在她眼里只是“风刀霜剑严相逼”的惊寒。所以她会认识到自身的可贵,会为自己贞洁的爱情而努力,所以她会在听到曲中唱词“如花美眷,似水流年”的时候仿佛置身凡尘之外,为女性的尊贵而动容。这样的红楼,这样的万般叹息,将世间生灵的觉醒寄寓于一园之中,却让人们看到燎原星火带来的欣喜。

一曲红楼,万声叹息。曹雪芹用看尽沧桑的老眼,墨香四溢却又锐利的笔尖在这红楼集积所有情思,感叹了黑暗与觉醒,道尽了那个世界的种种流连……

【赏析】 从文章写法来说,本文仅仅是根据《红楼梦》这个个案,分析了女性在当时所遭受的不公,“小小大观园是当时社会的一个缩影”,用这个句子扣住话题,这样的文章显得构思相当简单,立意也不能说有多出众。文章之所以获得满分,原因是作者巧妙调动了自身的知识积累和语言积累,有很多考生能够熟知文章中写林黛玉的词句,而作者却能够自由而灵活地信手拈来,旧瓶装新酒,老话题就显出新意来了。而“一曲红楼,万声叹息”的复沓,使文章余韵绵绵,令人从《红楼梦》个案中延伸出无穷思绪,显示出作者良好的写作功底。

运用类比 巧妙说理

本文运用大量类比,说理巧妙。

如:①江河东流,时见湍急夺路,时见缓缓流淌,时见静练平展,时见波涛起伏,这是自然的运动规律。社会生活的运动规律也是如此。②高潮的组织有层次感。云是雨的朕兆,从乌云一片到黑云翻滚到电劈雷轰直到大雨滂沱,很有层次。同理,文学作品的高潮作为完整的矛盾运动中的重要阶段,具有前因后果、相互勾连的逻辑层次。

他山之石,可以攻玉。就事论事,就理分析,有时很难把道理讲得清楚,分析深刻。如果变换角度,巧借“他山之石”,巧于说理,则可达到事半功倍、通俗易懂的效果。通俗地

二、写法迁移

说,就是采用类比说理之法,借用性质相同或相近、读者熟悉的具体事例巧妙比较,让读者触类旁通、由此及彼地领悟其中深奥抽象的道理。

【我来练笔】

请你以“读书方法及效果”为话题,写一段文字,要求采用我们熟悉的现象作类比。150字左右。

答:_____________________________________________

答案 (示例)读书就跟到博物馆参观一样。你可以“精读”,从头到尾只待在一间展览室里,研究一两样东西;你也可以“浏览”,到处走走,遇到感兴趣的,就多读一下展品的说明。读书也可以像是参加“发现之旅”的比赛。大家拼命读,拼命冲,比谁读得多,谁考得好。只是到头来,很可能没见到多少,没学到多少,徒然得个虚名,既浪费了时间又搞坏了身体。

“开谈不说《红楼梦》,读尽诗书也枉然。”

不读就是人生的极大遗憾,《红楼梦》,这部旷世奇书,这部中国文学史的无价珍宝,引领了一代又一代的人们去发现它的秘密。它的魅力值得所有的人去关注和探究。如果你喜欢它,那么就好好地投入它的怀抱吧!

好了歌

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!

古今将相在何方?荒冢一堆草没了。

世人都晓神仙好,只有金银忘不了!

终朝只恨聚无多,及至多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了!

君生日日说恩情,君死又随人去了。

世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!

痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了?

微感言:_____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

1.花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?

2.侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

3.乱哄哄你方唱罢我登场,反认他乡是故乡。

4.机关算尽太聪明,反误了卿卿性命。

5.一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。

6.偷得梨蕊三分白,借得梅花一缕魂。

7.假作真时真亦假,无为有处有还无。

8.世事洞明皆学问,人情练达即文章。

一、审美视窗

反封建的斗士——贾宝玉

贾宝玉不好读书,只喜玩物,因此有

人说他是不学无术;贾宝玉心直口快,

不避忌讳,有人说他鲁莽无礼;贾宝玉

喜好女孩,混于内帏,于是有人说他是

好色之徒。

宝玉不喜欢读书,因为他不想考取

功名,不想混迹于污浊不堪的官场;宝

玉口无遮拦,因为他不拘礼数,他要自

由,他不愿为封建礼教所束缚;宝玉与大观园中姐妹交往甚厚,因为他很重视男女平等,至少他不像他的父亲或其他叔伯一样把自己的位置摆得很高,让自己凌驾于女性之上。宝玉与女孩子们——不管亲戚们也好,侍从们也罢,一视同仁。宝玉有一颗封建卫道士们没有的民主之心。

贾宝玉就是贾宝玉,他是《红楼梦》中一个少有的斗士。

莎士比亚笔下也有一个势单力薄但顽强不屈的战士,他就是哈姆莱特。哈姆莱特与贾宝玉是生活在两个世界中的人,但他们却面临着几乎相同的命运——被封建势力消灭或反抗。哈姆莱特最终倒在了封建卫道士的剑下。贾宝玉的境况与他相比可就差距甚远了。贾宝玉手无缚鸡之力,他唯一

的反抗方式就是无力的控诉和看似疯疯傻傻的行为,但他依然可以算一位反封建的斗士。

【注】 贾宝玉,中国古典小说《红楼梦》中的主要人物,由神瑛侍者脱胎而成,出生时口含一块玉,是贾府的宝贝。他曾说“女儿都是水做的骨肉”,从小在女儿堆里长大,喜欢亲近女孩儿,与林黛玉的爱情是世间少有的真纯之爱。他思想的核心是平等待人,尊重个性,主张各人按照自己的意志自由生活。在他心眼里,人只有真假、善恶、美丑的划分。

吴功正,当代学者,江苏如皋人。1967年毕业于南京师范大学中文系,中国作家协会会员。

二、写作背景

本文属于小说评论,选自《红楼梦学刊》1981年第3辑。作者以“宝玉挨打”这一重要事件为例,论证了《红楼梦》善于在平淡生活中掀波澜、层层铺垫、推向高潮的情节设计特点。

文学评论

文学评论又叫“文艺评论”,既指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又指反映这种研究成果的一种文章样式。

文学评论的任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,培养和提高读者的艺术欣赏能力和健康的艺术情趣。

文学评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

三、文体知识

四、基础梳理

1.字音识记

答案 (1)①dì ②xuán wō ③chī tà ④tuān ⑤shì huàn ⑥pānɡ tuó ⑦dié ⑧bèi mínɡ ⑨jù ⑩zhèn biāo

(2)①zhōnɡ/zhònɡ ②hē/hè ③mài/mò ④luō/lǚ

2.辨形组词

答案 (1)更迭/重叠 (2)喝水/口渴 (3)缔构/啼哭 (4)小厮/撕扯 (5)辑录/缉拿/作揖 (6)波澜/斑斓/谰言

3.近义词辨析

(1)启示·启事

启示:启发提示,使有所感悟。启事:为了说明某事而登载在媒体上或张贴在墙壁上的文字。

例句:①我丢失了一个钱包,写了张寻物________。

②读完《极限人生》后,我受到很大的________。

(2)偶然·偶尔

偶然:事理上不一定要发生而发生的,超出一般规律的。偶尔:间或,有时候(相对于“经常”)。

例句:①我闲暇时喜欢听音乐,__________也打打扑克。

②平时管理不严,出现这种事故绝非__________。

答案 (1)①启事 ②启示 (2)①偶尔 ②偶然

4.词语解释

(1)如坐针毡:______________________________________

(2)天造地设: _____________________________________

(3)分道扬镳: _____________________________________

(4)不可或失: _____________________________________

(5)飞短流长: _____________________________________

(6)垂头耷耳: _____________________________________

(7)语失伦次: _____________________________________

(8)不速之客: _____________________________________

答案 (1)像坐在有针的毡子上一样,形容心神不宁。(2)自然形成而合乎理想。(3)指分道而行,比喻因目标不同而各奔前程。文中指创作方式不落俗套。(4)不可缺少。或,稍微。(5)亦作“蜚短流长”。散布谣言,中伤他人。飞,散布。(6)精神不振、神情萎靡的样子。耷,下垂。(7)话讲得很乱,没有条理层次。(8)指没有邀请而自己来的客人。速,邀请。

一、文本助读

这篇文学评论探讨了《红楼梦》安排情节波澜的经验,指出其引人入胜之处在于曹雪芹善于营造情节波澜,善于运用自然运动与社会生活运动的规律设计波澜。这是中国古典小说的美学追求,也是《红楼梦》艺术创造上的突出特点和优点。

【结构图示】

《红楼梦》的情节波澜(节选)

二、小组合作

1.作者运用了怎样的比喻来评价《红楼梦》?(用文中原话回答)

答:______________________________________________

答案 《红楼梦》是一座富丽堂皇、精工细巧的艺术大厦,我们看到了缔构者的匠心。《红楼梦》是一条天造地设的江流,我们看到了它的波澜。

2.本文是一篇对文学巨著《红楼梦》进行评论的文章,非同一般的议论文。纵观全文,说说作者在构思行文上有什么特点。

答: ______________________________________________

答案 (1)本文思路清晰,结构严谨。采用“总分”式论证结构,先总说《红楼梦》情节设计的独特性,然后从三个方面具体分析其特点。(2)综合运用多种论证方法,叙议结合。主要运用例证法。

三、师生探究

1.以“不肖种种大承笞挞”为例,作者重点论述了“宝玉挨打”情节设计的什么特点?具体是从哪几个方面进行阐述的?

答: ______________________________________________高潮。

答案 “宝玉挨打”情节设计的主要特点:层层铺垫,推举高潮。

具体从三方面阐述:(1)高潮的形成有必然性(有社会必然性和情节必然性);(2)高潮的组织有层次感(情节波澜起伏隐显,脉络分明,渐次而又迭进地推举上去);(3)高潮的发生有偶然性(偶然性在实际上为必然性的高潮到来发挥了很大作用)。

2.试分析本文是怎样运用例证法证明论点的。

答:______________________________________________

答案 文章说:“为挽狂澜于既倒,支撑残厦之将倾,贾府的统治者在贾宝玉刚生下后就为他铺设了一条仕途

经济的青云大道。”然后举例:“早在第九回,贾政就给私塾捎话:‘只是先把《四书》一齐讲明背熟,是最要紧的。’”

作者认为“文学作品的高潮作为完整的矛盾运动中的重要阶段,具有前因后果、相互勾连的逻辑层次”。接着就举例说明,“金钏儿投井,雨村临门,是高潮的导因;忠顺王府索人是高潮的诱因;贾环的飞短流长、造谣中伤是高潮的直接发因”。

由此可见,作者在引述例子时,有引述具体的例子,也有引述概括的例子,用具体的例子还是用概括的例子是由论述的需要而定的,但所举的事例必须是典型的,而且与观点要有必然的联系。

3.作者认为《红楼梦》怎样具有了“吸引的力量”?

答: ______________________________________________

答案 《红楼梦》以日常生活作为艺术的表现对象,细致地、现实主义地描写了生活的全部复杂内容,广泛深入地反映社会的面貌。同时又以独特的形式安排情节,善于在平淡生活中掀波澜,这样就使这部小说获得了“吸引的力量”。

一曲红楼,万声叹息

舒芜先生在给《红楼梦》作序的时候曾经说过:“《红楼梦》的可贵不仅在于文学价值的高深,更是因为《金陵十二钗》唱出了封建末期女性的觉醒。”

一曲红楼,万声叹息。是那样世态炎凉,贫富悬殊,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的社会,而这样的社会黑暗的形成根源即是阶级的不平等,人性的不纯真,更是性别地位的不公正。红楼一梦,写尽了大观园的繁盛,写尽了豆蔻年华的热烈,亦写尽了这所有盛大繁华掩盖之下因男尊女卑而

一、阅读延伸

引起的重重悲剧。那样一个个灵动鲜活的生命,有纯洁善良的心灵,有感动世间的美丽,有字字珠玑的清好词工,却只能在那个被成年男子控制之下的凄冷社会里唱出一曲又一曲的悲歌:被折磨致死的迎春,青春守寡的李纨,远嫁的探春,孤守青灯泥佛的惜春,含冤而死的秦可卿,跳井而死的金钏儿……这样的红楼,这万般叹息,是为那个男尊女卑的社会而潸然泪下的感慨,对这个人情淡薄世间的无情鞭笞。

一曲红楼,万声叹息。这叹息不仅是对大观园里所有女性的怜惜和同情,更是为女性觉醒而高歌的铿锵之词。小小大观园是当时社会的一个缩影。这“温柔富贵乡”里有勾心斗角,有凶残强暴,有尊卑之分;在这样“烈火烹油”的世界里人们可以清楚地看到许多清新的形象,不为世俗所染,

用高洁的姿态冷眼旁观。而林黛玉便是这些鲜活形象的最好代表,这位仙姝在大观园里既是主又是客,这特殊的地位使她清醒地看到世间的各样清寂,大观园“游丝软系飘香榭”的热闹在她眼里只是“风刀霜剑严相逼”的惊寒。所以她会认识到自身的可贵,会为自己贞洁的爱情而努力,所以她会在听到曲中唱词“如花美眷,似水流年”的时候仿佛置身凡尘之外,为女性的尊贵而动容。这样的红楼,这样的万般叹息,将世间生灵的觉醒寄寓于一园之中,却让人们看到燎原星火带来的欣喜。

一曲红楼,万声叹息。曹雪芹用看尽沧桑的老眼,墨香四溢却又锐利的笔尖在这红楼集积所有情思,感叹了黑暗与觉醒,道尽了那个世界的种种流连……

【赏析】 从文章写法来说,本文仅仅是根据《红楼梦》这个个案,分析了女性在当时所遭受的不公,“小小大观园是当时社会的一个缩影”,用这个句子扣住话题,这样的文章显得构思相当简单,立意也不能说有多出众。文章之所以获得满分,原因是作者巧妙调动了自身的知识积累和语言积累,有很多考生能够熟知文章中写林黛玉的词句,而作者却能够自由而灵活地信手拈来,旧瓶装新酒,老话题就显出新意来了。而“一曲红楼,万声叹息”的复沓,使文章余韵绵绵,令人从《红楼梦》个案中延伸出无穷思绪,显示出作者良好的写作功底。

运用类比 巧妙说理

本文运用大量类比,说理巧妙。

如:①江河东流,时见湍急夺路,时见缓缓流淌,时见静练平展,时见波涛起伏,这是自然的运动规律。社会生活的运动规律也是如此。②高潮的组织有层次感。云是雨的朕兆,从乌云一片到黑云翻滚到电劈雷轰直到大雨滂沱,很有层次。同理,文学作品的高潮作为完整的矛盾运动中的重要阶段,具有前因后果、相互勾连的逻辑层次。

他山之石,可以攻玉。就事论事,就理分析,有时很难把道理讲得清楚,分析深刻。如果变换角度,巧借“他山之石”,巧于说理,则可达到事半功倍、通俗易懂的效果。通俗地

二、写法迁移

说,就是采用类比说理之法,借用性质相同或相近、读者熟悉的具体事例巧妙比较,让读者触类旁通、由此及彼地领悟其中深奥抽象的道理。

【我来练笔】

请你以“读书方法及效果”为话题,写一段文字,要求采用我们熟悉的现象作类比。150字左右。

答:_____________________________________________

答案 (示例)读书就跟到博物馆参观一样。你可以“精读”,从头到尾只待在一间展览室里,研究一两样东西;你也可以“浏览”,到处走走,遇到感兴趣的,就多读一下展品的说明。读书也可以像是参加“发现之旅”的比赛。大家拼命读,拼命冲,比谁读得多,谁考得好。只是到头来,很可能没见到多少,没学到多少,徒然得个虚名,既浪费了时间又搞坏了身体。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》