2018-2019学年高二语文粤教版必修4课件:第15课 劝学(节选)

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高二语文粤教版必修4课件:第15课 劝学(节选) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。培根曾说过“知识就是力量”,高尔基有“书籍是人类进步的阶梯”的名言。那么,获取知识的途径是什么?答案只有一个,那就是勤学苦读。那么如何学习呢?两千多年前的荀子在《劝学》中就精辟论述了学习的重要性及正确的学习方法、态度,《劝学》成了一篇激励后世之人勤学刻度的醒世之作。 谈勤奋

大家肯定都听到过“勤能补拙”这个成语,意思是说,通过勤奋,可以弥补先天的不足。许多有着伟大成就的人,都和勤奋有着不解之缘。

在我们的生活中,有许多少年神童。他们小小年纪,就能歌善舞或对事物有着高超的见解。可是,他们沉浸在大人们的夸奖中,不努力,不奋斗,最终成了一群碌碌无为的人,谁也看不出他们和别人的区别。而有些人,他们没有聪颖的天资,也没有过人的智商。可他们踏踏实实地向目标努力,向前程迈进。最终,他们成功了。天分,是起跑时的领先,而勤奋决定了跑步时的速度。勤奋,让踏实肯干的人跑到了终点,取得了成功的奖杯。

所以,文学家说“勤奋是打开文学殿堂之门的一把钥匙”,科学家说“勤奋能使人聪明”,政治家说“勤奋是实现理想的基石”。微感言:_____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________1.少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。 ——杜荀鹤

2.旧书不厌百回读,熟读深思子自知。 ——苏轼

3.问渠那得清如许?为有源头活水来。 ——朱熹

4.盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。

——陶渊明

5.非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。 ——荀子一、作者视窗

“后圣”荀子

荀子,战国末期杰出的唯物主义政论家、

思想家、教育家、文学家。如果有这么多后

人永生也难以企及的“家”,仍然不能尊之为

圣,那我只能慨叹“圣”之所以为“圣”,

是因为这个职称名额非常有限。同抱不平的

还有章太炎先生,他认为荀子为“圣”当之无愧,还给他起了个名字叫“后圣”,以太炎先生的才学名望尚不能激起波澜,也就遑论别人了。也难怪,其时封建社会已趋式微,新学蓬勃而起,谁还有闲暇为荀子正名?现代人孜孜以求成为什么“家”,说到底只是虚名,荀子在世时兴许认为不值一

哂,弃之如敝屣。那还是用他的业绩来说话吧。荀子反对天命、鬼神迷信之说,主张礼法兼治,平政爱民,举贤纳士。他提出强本节用、开源节流的发展经济的《富国》说,成为他之后两千多年来封建社会治国理财的金科玉律。他的《成相篇》、《赋篇》首开我国说唱文学和赋两种文学之先河,建立起独有的博大精深的哲学、地理、政治、军事、教育、文学、语言的思想体系。近代史学家称荀子为集先秦诸子百家之大成,开一代师风的旷世大儒,谭嗣同认为:“秦汉以后中国封建社会的统治思想不是孔孟之教,而是荀学。”

【注】 荀子(约前313—前238),名况,战国末期赵国思想家、教育家。当时人们尊称他荀卿。汉代著作因避汉宣帝刘询讳,写作孙卿。曾两度到当时齐国的文化中心稷下游学,曾任齐国祭酒(学宫领袖),还到过秦国,拜见秦昭王,后来到楚国,任兰陵令。公元前238年失官,家居逝世,葬在兰陵。韩非和李斯都是他的学生。

荀子是先秦儒家的最后一位代表人物,先秦唯物主义的集大成者。提出“性恶论”“天行有常”和“人定胜天”的朴素唯物论,影响深远。

今存《荀子》32篇,内容涉及哲学、政治、治学多方面,是古代论说文成熟的标志。《荀子》为文的特点,在于“雄浑”。其学问渊博精深,所以行文气魄宏大雄浑,有包容诸家的气概。二、写作背景

战国时期,奴隶制度进一步崩溃,封建制度逐步形成,社会经历着划时代的变革。许多思想家从不同的立场和角度出发,对当时的社会变革发表不同的主张,并逐渐形成了墨家、儒家、道家等不同的学说,历史上称之为“诸子百家”。“诸子百家”纷纷著书立说,宣传自己的主张,出现了“百家争鸣”的局面。战国时儒家的重要代表人物是孟子和荀子。荀子从“人性恶”的观点出发,说明人的知识、道德不是先天赋予的,而是经过后天的学习、教育,逐步培养的。只有懂得了礼义,人性才能改变。因此,他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。他写《劝学》就是为了勉励人们学习“积善成德”,成为君子。三、基础梳理

1.字音识记

答案 (1)diàn (2)liǎo (3)róu (4)ɡǎo pù (5)qì(6)yú (7)jí (8)kuǐ (9)qí jì (10)qiè (11)nú

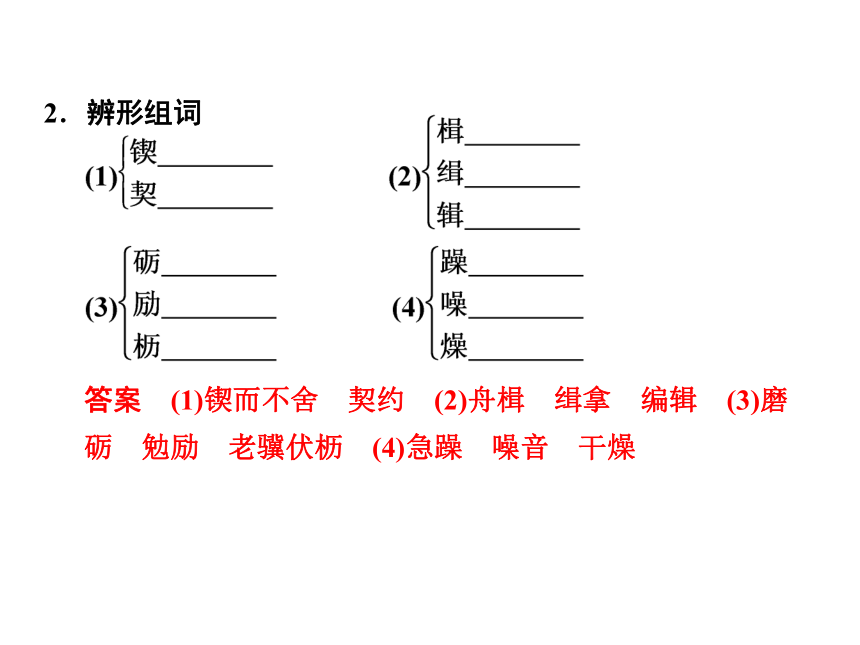

2.辨形组词

答案 (1)锲而不舍 契约 (2)舟楫 缉拿 编辑 (3)磨砺 勉励 老骥伏枥 (4)急躁 噪音 干燥

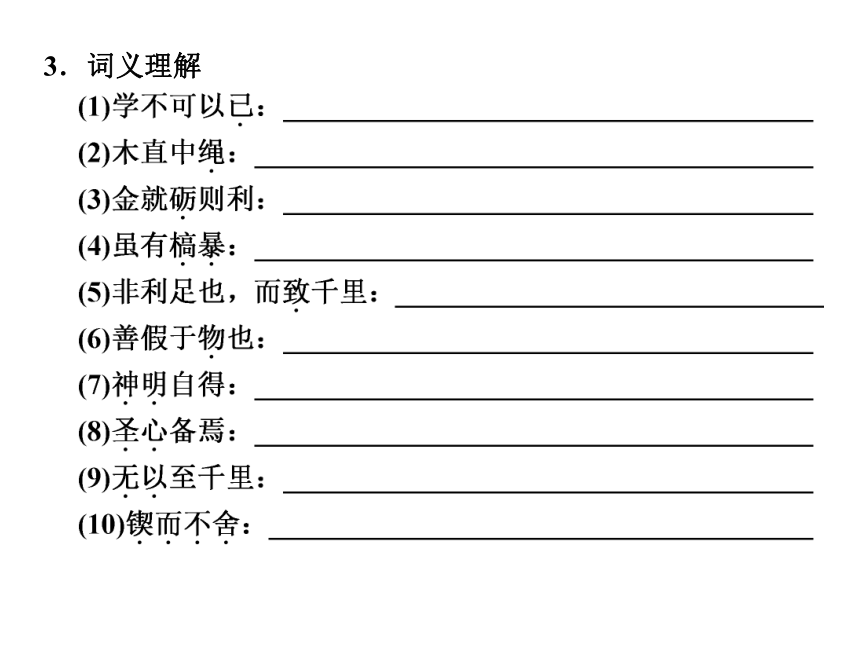

3.词义理解

答案 (1)停止,结束。(2)木工用以取直的墨线。(3)磨刀石。(4)曝晒。(5)到达。(6)外物,指各种客观条件。(7)人的智慧。(8)通达事理的思维。(9)没有用来……的(办法)。(10)雕刻一件东西,一直刻下去不放手,比喻做事情能坚持到底,不半途而废。也形容有恒心,有毅力。4.识记文言实词和虚词

答案 ①通“煣”,用火烤来使木材弯曲。②“有”通“又”;“暴”通“曝”,曝晒。③通“智”,理智。④通“性”,本性。

(2)一词多义

答案 ①听,听到/见闻、学识/声誉、名声 ②向远处看/盼望/名望、声望/月圆之时,指农历每月十五 ③凭借,借助/假装/给予/借 ④横渡/终止、停止/隔断、隔绝不通的/非常(3)虚词归纳

答案 ①指示代词兼语气词,于此,从这里/疑问代词,哪里/代词,它 ②介词,比/介词,从/介词,向/介词,到 ③连词,表修饰,不译/连词,表转折,可是,却/连词,表递进,并且/连词,表并列,和/连词,表承接,然后,就四、文白对译

一、文本助读

本文围绕“学不可以已”这个中心论点,运用大量比喻,分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题。荀子强调学习的作用,所提倡的虚心求教、学无止境、循序渐进、坚持不懈、专心致志等,都是学习经验的总结,值得我们借鉴。

【结构图示】

二、小组合作

【重点词句梳理】

1.词类活用

答案 (1)名词作动词,游水 (2)名词作状语,每日 (3)名词作状语,向上;向下 (4)动词的使动用法,用火烤来使木材弯曲 (5)数词作形容词,专一

2.古今异义

答案 (1)特指长江、黄河 (2)广泛地学习 (3)爪子和牙齿 (4)藏身 (5)两个词,因为/心思3.特殊句式

(1)虽有槁暴,不复挺者, 使之然也:_______________

(2)登高而招,臂非加长也:__________________________

(3)蚓无爪牙之利,筋骨之强:________________________

(4)青,取之于蓝,而青于蓝:________________________

(5)冰,水为之,而寒于水:__________________________

答案 (1)~(2)判断句 (3)定语后置句 (4)~(5)状语后置句4.翻译句子

(1)假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

译文:____________________________________________

(2)积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

译文:____________________________________________

答案 (1)借助车马(前进)的人,不是善于走路,却能到达千里之外;借助船只的人,并不是善于游泳,却能够横渡江河。

(2)堆土成为高山,风雨自然会从那里兴起;积水成为深渊,蛟龙自然会在那里生长;积累善行养成好的品德,达到很高的境界,通达事理的思维就具备了。三、师生探究

1.本文标题为“劝学”,“学”顾名思义指“学习”,但生活中可以学习的东西很多,荀子是在劝人们学习什么呢?

答: ______________________________________________

答案 荀子说:“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”联系前面的文字,可知这是荀子通过一组比喻得出的结论。从这一点上看,荀子是在劝人们学习做人。在荀子看来,学习可以改造人们恶的本性,可以提高人们的品德修养。所以,荀子劝人们重视品德的学习,加强道德的修养。2.本文是一篇具有浓厚人文特色的文章,从开篇到结尾始终都把“人”放在重要的位置上进行论述,“人”实质上是本文反复吟咏的主旋律。文中写了哪些“人”?

答: ______________________________________________

答案 文中写了“君子”和“吾”两类人。君子“博学而日参省乎己”“善假于物”;吾“尝终日而思”“跂而望”,知道不如“须臾之所学”“登高之博见”,知道“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”的效果,但“吾”比“君子”的境界要低一层。

荀子认为,人的本性是恶的,只有用教育来陶冶,用礼法来约束,才能抑“恶”扬“善”。3.运用比喻论证是本文的一大写作特点,也是本文的亮点,请结合具体内容说说比喻论证的作用。

答: ______________________________________________

答案 本文运用大量生活中常见的喻体,采用博喻,使文章更生动,更有气势。同类事物设喻,可从相同的角度铺陈渲染,反复说明问题,强调观点。如用“跂而望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”五个比喻说明“善假于物”的道理;用“积土成山”“积水成渊”“积善成德”来说明积累的道理等。这样,抽象的道理具体化,深刻的道理形象化,使读者获得清晰而深刻的印象,更增强了文章的说服力。而千变万化的句式,读来毫无板滞之感。4.孔子说:“学而不思则罔。”而荀子却说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”应该如何看待这两种观点?

答: ______________________________________________

答案 两位儒家大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”说明学习需要和思考结合起来。荀子的“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”的观点并不是否定思考,而是否定只是坐在房子里苦思冥想的做法。他强调利用外界事物,向实际学习。他将“终日思”与“须臾学”作对比,雄辩地证明了空想不如“善假于物”的学习。把“所学”与“善假于物”联系起来,说明学习的目的是认识客观事物的规律并利用这些规律改造客观世界。一、阅读延伸

寂寞荀子(节选)

王善鹏

荀子很寂寞,也很无奈,从他那荒凉的陵墓可以看得出来。

在我名不见经传的故乡,竟沉睡着一位影响了中华民族一代又一代炎黄子孙的圣贤,这使我不由得感到自豪,随即又不安起来。

我开始埋怨家乡的父老,在我们这片贫瘠的土地上,有如此显赫的人物,我们既没有尽地主之谊,更没有表现出鲁南人的热情豪放,而是无情地把这位客人抛到荒郊野外。荀子墓位于兰陵镇东南两公里处,墓地东邻横山山脉,这就注定了荀子墓的地理位置在山麓洼地。荀子墓西邻城南王庄,所谓城,已经不是先生在位时那个曾经辉煌的兰陵城了,如今的兰陵,属于山东省苍山县的一个镇,除了李白在《客中行》里赞誉过的那个美酒厂还艰难地支撑着兰陵的门面,已经看不出当年兰陵城任何的蛛丝马迹了。

荀子墓长满了野草,周围有几棵瘦弱的洋槐,既没有楼阁庙宇,又没有苍松翠柏。逢年过节或许没有人烧香祭奠,至今给人的感觉仍是凄凉。

荀子远离喧嚣,被世间的尘埃湮没。

……相对于李白来说,荀子是个地道的兰陵人,他曾两度就任兰陵令,在位十八年,走遍了兰陵的山山水水,政绩卓著,内治外联,实惠于民,政平而民安。

宋朝徽宗皇帝非常敬重荀子,曾下令建造荀子庙,荀子庙年久失修,早已倾圮。明朝诗人李晔专程来兰陵拜谒荀子墓,见荀子墓孤寂荒凉,感慨万千,曾赋诗一首:“古冢萧萧鞠狐兔,路人指点荀卿墓。当时文采凌星虹,此日荒凉卧烟雾。卧烟雾,秋黄昏,苍苍荆棘如云屯。野花发尽无人到,惟有蛛丝罗墓门。”道光二十一年(1841)清政府曾补建荀子墓碑一座,光绪三十年又立“楚兰陵令荀卿之墓”碑。1977年被公布为第一批省级重点保护单位,苍山县革委会另立保护标志碑一座。我想起了荀子的另一篇文章,“人有三不祥:幼而不肯事长,贱而不肯事贵,不肖而不肯事贤,是人之三不祥也。人有三必穷:为上则不能爱下,为下则好非其上,是人之一必穷也;乡则不若,偝则谩之,是人之二必穷也;知行浅薄,曲直有以相县矣,然而仁人不能推,知士不能明,是人之三必穷也。……”

我定眼看看兰陵人,再次瞻仰荀子墓,竟无言以对。【赏析】 荀子是寂寞的。所谓“高处不胜寒”,荀子的“高”在于其思想,在于其才学。荀子在“同行”中,比不得孔子、孟子;在“同乡”中,比不得一个后生王思玷;在长眠之地,却叫一个外乡人李白抢了风头。但寂寞也不无好处。他没有崇拜者,于是也就没有狂热的崇拜者变为商品,他只是在一个远离喧闹的地方很安静地思考着,不必担心哪一天被人们从坟墓里拖出来与孔方兄“喜结连理”。二、写法迁移

对比手法

在对比手法的运用上,本文很有特色。如在说明学习要善于积累时,作者先后以“骐骥”与“驽马”、“朽木”与“金石”作对比。说明“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍”“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”,充分显示出“不舍”对于学习的重大意义。在阐述学习要专心致志的道理时,作者又用“蚓”和“蟹”作对比,前者“无爪牙之利,筋骨之强”,却能“上食埃土,下饮黄泉”,后者虽有“六跪而二螯”,却“非蛇鳝之穴无可寄托”。道理何在?就在于前者“用心一也”,后者“用心躁也”。鲜明的对比,增强了文章的说服力。 正反对比,是将两种性质相反或有差异的事物进行比较,在中学议论文写作中的应用十分广泛。它是一种求异的思维方式,形式上是一正一反、一阴一阳、一实一虚,在内容上是真与假、好与坏、美与丑、善与恶、对与错等对立的两方作对比来发议论和抒发感情。

【我来练笔】

请以“成功”为话题,写一个片段阐述你的观点。要求运用对比手法。300字左右。

答:_____________________________________________

答案 (示例)说到成功,人们有一个错误观念:成功只等于成名。有人认为,只有扭转乾坤的壮举,才算是成功的举动;有人认为,只有领袖、名人、称得上“家”的人,才算是成功者;有人则干脆断言,世界上没有一个成功者,因为人生的最终结局是悲剧——后人肯定会超越前人。这实在是一种可怕的自卑。

其实不然,我认为成功只是一种感受,一种自我意识的主观感受。如果我们把自己的每一点进步,哪怕只是微小的进步,都看作是一次成功,都认认真真地品味一番,那么,幸福和快乐就会常伴在我们身边,我们的人生也就会因此而变得格外地丰富和生动。不是吗?作为一名学生,他考试及格了,成绩提高了,这是成功,应该感到高兴;作为一位农民,他播下的种子发芽了,庄稼收割了,这也是成功,也应该感到高兴;在更多的时候,成功无须旁人认可,更不需要别人来裁判;我们也不要把成功的刻度画得太高,不要把成功看得过于神圣。

大家肯定都听到过“勤能补拙”这个成语,意思是说,通过勤奋,可以弥补先天的不足。许多有着伟大成就的人,都和勤奋有着不解之缘。

在我们的生活中,有许多少年神童。他们小小年纪,就能歌善舞或对事物有着高超的见解。可是,他们沉浸在大人们的夸奖中,不努力,不奋斗,最终成了一群碌碌无为的人,谁也看不出他们和别人的区别。而有些人,他们没有聪颖的天资,也没有过人的智商。可他们踏踏实实地向目标努力,向前程迈进。最终,他们成功了。天分,是起跑时的领先,而勤奋决定了跑步时的速度。勤奋,让踏实肯干的人跑到了终点,取得了成功的奖杯。

所以,文学家说“勤奋是打开文学殿堂之门的一把钥匙”,科学家说“勤奋能使人聪明”,政治家说“勤奋是实现理想的基石”。微感言:_____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________1.少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。 ——杜荀鹤

2.旧书不厌百回读,熟读深思子自知。 ——苏轼

3.问渠那得清如许?为有源头活水来。 ——朱熹

4.盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。

——陶渊明

5.非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。 ——荀子一、作者视窗

“后圣”荀子

荀子,战国末期杰出的唯物主义政论家、

思想家、教育家、文学家。如果有这么多后

人永生也难以企及的“家”,仍然不能尊之为

圣,那我只能慨叹“圣”之所以为“圣”,

是因为这个职称名额非常有限。同抱不平的

还有章太炎先生,他认为荀子为“圣”当之无愧,还给他起了个名字叫“后圣”,以太炎先生的才学名望尚不能激起波澜,也就遑论别人了。也难怪,其时封建社会已趋式微,新学蓬勃而起,谁还有闲暇为荀子正名?现代人孜孜以求成为什么“家”,说到底只是虚名,荀子在世时兴许认为不值一

哂,弃之如敝屣。那还是用他的业绩来说话吧。荀子反对天命、鬼神迷信之说,主张礼法兼治,平政爱民,举贤纳士。他提出强本节用、开源节流的发展经济的《富国》说,成为他之后两千多年来封建社会治国理财的金科玉律。他的《成相篇》、《赋篇》首开我国说唱文学和赋两种文学之先河,建立起独有的博大精深的哲学、地理、政治、军事、教育、文学、语言的思想体系。近代史学家称荀子为集先秦诸子百家之大成,开一代师风的旷世大儒,谭嗣同认为:“秦汉以后中国封建社会的统治思想不是孔孟之教,而是荀学。”

【注】 荀子(约前313—前238),名况,战国末期赵国思想家、教育家。当时人们尊称他荀卿。汉代著作因避汉宣帝刘询讳,写作孙卿。曾两度到当时齐国的文化中心稷下游学,曾任齐国祭酒(学宫领袖),还到过秦国,拜见秦昭王,后来到楚国,任兰陵令。公元前238年失官,家居逝世,葬在兰陵。韩非和李斯都是他的学生。

荀子是先秦儒家的最后一位代表人物,先秦唯物主义的集大成者。提出“性恶论”“天行有常”和“人定胜天”的朴素唯物论,影响深远。

今存《荀子》32篇,内容涉及哲学、政治、治学多方面,是古代论说文成熟的标志。《荀子》为文的特点,在于“雄浑”。其学问渊博精深,所以行文气魄宏大雄浑,有包容诸家的气概。二、写作背景

战国时期,奴隶制度进一步崩溃,封建制度逐步形成,社会经历着划时代的变革。许多思想家从不同的立场和角度出发,对当时的社会变革发表不同的主张,并逐渐形成了墨家、儒家、道家等不同的学说,历史上称之为“诸子百家”。“诸子百家”纷纷著书立说,宣传自己的主张,出现了“百家争鸣”的局面。战国时儒家的重要代表人物是孟子和荀子。荀子从“人性恶”的观点出发,说明人的知识、道德不是先天赋予的,而是经过后天的学习、教育,逐步培养的。只有懂得了礼义,人性才能改变。因此,他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。他写《劝学》就是为了勉励人们学习“积善成德”,成为君子。三、基础梳理

1.字音识记

答案 (1)diàn (2)liǎo (3)róu (4)ɡǎo pù (5)qì(6)yú (7)jí (8)kuǐ (9)qí jì (10)qiè (11)nú

2.辨形组词

答案 (1)锲而不舍 契约 (2)舟楫 缉拿 编辑 (3)磨砺 勉励 老骥伏枥 (4)急躁 噪音 干燥

3.词义理解

答案 (1)停止,结束。(2)木工用以取直的墨线。(3)磨刀石。(4)曝晒。(5)到达。(6)外物,指各种客观条件。(7)人的智慧。(8)通达事理的思维。(9)没有用来……的(办法)。(10)雕刻一件东西,一直刻下去不放手,比喻做事情能坚持到底,不半途而废。也形容有恒心,有毅力。4.识记文言实词和虚词

答案 ①通“煣”,用火烤来使木材弯曲。②“有”通“又”;“暴”通“曝”,曝晒。③通“智”,理智。④通“性”,本性。

(2)一词多义

答案 ①听,听到/见闻、学识/声誉、名声 ②向远处看/盼望/名望、声望/月圆之时,指农历每月十五 ③凭借,借助/假装/给予/借 ④横渡/终止、停止/隔断、隔绝不通的/非常(3)虚词归纳

答案 ①指示代词兼语气词,于此,从这里/疑问代词,哪里/代词,它 ②介词,比/介词,从/介词,向/介词,到 ③连词,表修饰,不译/连词,表转折,可是,却/连词,表递进,并且/连词,表并列,和/连词,表承接,然后,就四、文白对译

一、文本助读

本文围绕“学不可以已”这个中心论点,运用大量比喻,分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题。荀子强调学习的作用,所提倡的虚心求教、学无止境、循序渐进、坚持不懈、专心致志等,都是学习经验的总结,值得我们借鉴。

【结构图示】

二、小组合作

【重点词句梳理】

1.词类活用

答案 (1)名词作动词,游水 (2)名词作状语,每日 (3)名词作状语,向上;向下 (4)动词的使动用法,用火烤来使木材弯曲 (5)数词作形容词,专一

2.古今异义

答案 (1)特指长江、黄河 (2)广泛地学习 (3)爪子和牙齿 (4)藏身 (5)两个词,因为/心思3.特殊句式

(1)虽有槁暴,不复挺者, 使之然也:_______________

(2)登高而招,臂非加长也:__________________________

(3)蚓无爪牙之利,筋骨之强:________________________

(4)青,取之于蓝,而青于蓝:________________________

(5)冰,水为之,而寒于水:__________________________

答案 (1)~(2)判断句 (3)定语后置句 (4)~(5)状语后置句4.翻译句子

(1)假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

译文:____________________________________________

(2)积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

译文:____________________________________________

答案 (1)借助车马(前进)的人,不是善于走路,却能到达千里之外;借助船只的人,并不是善于游泳,却能够横渡江河。

(2)堆土成为高山,风雨自然会从那里兴起;积水成为深渊,蛟龙自然会在那里生长;积累善行养成好的品德,达到很高的境界,通达事理的思维就具备了。三、师生探究

1.本文标题为“劝学”,“学”顾名思义指“学习”,但生活中可以学习的东西很多,荀子是在劝人们学习什么呢?

答: ______________________________________________

答案 荀子说:“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”联系前面的文字,可知这是荀子通过一组比喻得出的结论。从这一点上看,荀子是在劝人们学习做人。在荀子看来,学习可以改造人们恶的本性,可以提高人们的品德修养。所以,荀子劝人们重视品德的学习,加强道德的修养。2.本文是一篇具有浓厚人文特色的文章,从开篇到结尾始终都把“人”放在重要的位置上进行论述,“人”实质上是本文反复吟咏的主旋律。文中写了哪些“人”?

答: ______________________________________________

答案 文中写了“君子”和“吾”两类人。君子“博学而日参省乎己”“善假于物”;吾“尝终日而思”“跂而望”,知道不如“须臾之所学”“登高之博见”,知道“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”的效果,但“吾”比“君子”的境界要低一层。

荀子认为,人的本性是恶的,只有用教育来陶冶,用礼法来约束,才能抑“恶”扬“善”。3.运用比喻论证是本文的一大写作特点,也是本文的亮点,请结合具体内容说说比喻论证的作用。

答: ______________________________________________

答案 本文运用大量生活中常见的喻体,采用博喻,使文章更生动,更有气势。同类事物设喻,可从相同的角度铺陈渲染,反复说明问题,强调观点。如用“跂而望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”五个比喻说明“善假于物”的道理;用“积土成山”“积水成渊”“积善成德”来说明积累的道理等。这样,抽象的道理具体化,深刻的道理形象化,使读者获得清晰而深刻的印象,更增强了文章的说服力。而千变万化的句式,读来毫无板滞之感。4.孔子说:“学而不思则罔。”而荀子却说:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。”应该如何看待这两种观点?

答: ______________________________________________

答案 两位儒家大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不思则罔,思而不学则殆”说明学习需要和思考结合起来。荀子的“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”的观点并不是否定思考,而是否定只是坐在房子里苦思冥想的做法。他强调利用外界事物,向实际学习。他将“终日思”与“须臾学”作对比,雄辩地证明了空想不如“善假于物”的学习。把“所学”与“善假于物”联系起来,说明学习的目的是认识客观事物的规律并利用这些规律改造客观世界。一、阅读延伸

寂寞荀子(节选)

王善鹏

荀子很寂寞,也很无奈,从他那荒凉的陵墓可以看得出来。

在我名不见经传的故乡,竟沉睡着一位影响了中华民族一代又一代炎黄子孙的圣贤,这使我不由得感到自豪,随即又不安起来。

我开始埋怨家乡的父老,在我们这片贫瘠的土地上,有如此显赫的人物,我们既没有尽地主之谊,更没有表现出鲁南人的热情豪放,而是无情地把这位客人抛到荒郊野外。荀子墓位于兰陵镇东南两公里处,墓地东邻横山山脉,这就注定了荀子墓的地理位置在山麓洼地。荀子墓西邻城南王庄,所谓城,已经不是先生在位时那个曾经辉煌的兰陵城了,如今的兰陵,属于山东省苍山县的一个镇,除了李白在《客中行》里赞誉过的那个美酒厂还艰难地支撑着兰陵的门面,已经看不出当年兰陵城任何的蛛丝马迹了。

荀子墓长满了野草,周围有几棵瘦弱的洋槐,既没有楼阁庙宇,又没有苍松翠柏。逢年过节或许没有人烧香祭奠,至今给人的感觉仍是凄凉。

荀子远离喧嚣,被世间的尘埃湮没。

……相对于李白来说,荀子是个地道的兰陵人,他曾两度就任兰陵令,在位十八年,走遍了兰陵的山山水水,政绩卓著,内治外联,实惠于民,政平而民安。

宋朝徽宗皇帝非常敬重荀子,曾下令建造荀子庙,荀子庙年久失修,早已倾圮。明朝诗人李晔专程来兰陵拜谒荀子墓,见荀子墓孤寂荒凉,感慨万千,曾赋诗一首:“古冢萧萧鞠狐兔,路人指点荀卿墓。当时文采凌星虹,此日荒凉卧烟雾。卧烟雾,秋黄昏,苍苍荆棘如云屯。野花发尽无人到,惟有蛛丝罗墓门。”道光二十一年(1841)清政府曾补建荀子墓碑一座,光绪三十年又立“楚兰陵令荀卿之墓”碑。1977年被公布为第一批省级重点保护单位,苍山县革委会另立保护标志碑一座。我想起了荀子的另一篇文章,“人有三不祥:幼而不肯事长,贱而不肯事贵,不肖而不肯事贤,是人之三不祥也。人有三必穷:为上则不能爱下,为下则好非其上,是人之一必穷也;乡则不若,偝则谩之,是人之二必穷也;知行浅薄,曲直有以相县矣,然而仁人不能推,知士不能明,是人之三必穷也。……”

我定眼看看兰陵人,再次瞻仰荀子墓,竟无言以对。【赏析】 荀子是寂寞的。所谓“高处不胜寒”,荀子的“高”在于其思想,在于其才学。荀子在“同行”中,比不得孔子、孟子;在“同乡”中,比不得一个后生王思玷;在长眠之地,却叫一个外乡人李白抢了风头。但寂寞也不无好处。他没有崇拜者,于是也就没有狂热的崇拜者变为商品,他只是在一个远离喧闹的地方很安静地思考着,不必担心哪一天被人们从坟墓里拖出来与孔方兄“喜结连理”。二、写法迁移

对比手法

在对比手法的运用上,本文很有特色。如在说明学习要善于积累时,作者先后以“骐骥”与“驽马”、“朽木”与“金石”作对比。说明“骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍”“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”,充分显示出“不舍”对于学习的重大意义。在阐述学习要专心致志的道理时,作者又用“蚓”和“蟹”作对比,前者“无爪牙之利,筋骨之强”,却能“上食埃土,下饮黄泉”,后者虽有“六跪而二螯”,却“非蛇鳝之穴无可寄托”。道理何在?就在于前者“用心一也”,后者“用心躁也”。鲜明的对比,增强了文章的说服力。 正反对比,是将两种性质相反或有差异的事物进行比较,在中学议论文写作中的应用十分广泛。它是一种求异的思维方式,形式上是一正一反、一阴一阳、一实一虚,在内容上是真与假、好与坏、美与丑、善与恶、对与错等对立的两方作对比来发议论和抒发感情。

【我来练笔】

请以“成功”为话题,写一个片段阐述你的观点。要求运用对比手法。300字左右。

答:_____________________________________________

答案 (示例)说到成功,人们有一个错误观念:成功只等于成名。有人认为,只有扭转乾坤的壮举,才算是成功的举动;有人认为,只有领袖、名人、称得上“家”的人,才算是成功者;有人则干脆断言,世界上没有一个成功者,因为人生的最终结局是悲剧——后人肯定会超越前人。这实在是一种可怕的自卑。

其实不然,我认为成功只是一种感受,一种自我意识的主观感受。如果我们把自己的每一点进步,哪怕只是微小的进步,都看作是一次成功,都认认真真地品味一番,那么,幸福和快乐就会常伴在我们身边,我们的人生也就会因此而变得格外地丰富和生动。不是吗?作为一名学生,他考试及格了,成绩提高了,这是成功,应该感到高兴;作为一位农民,他播下的种子发芽了,庄稼收割了,这也是成功,也应该感到高兴;在更多的时候,成功无须旁人认可,更不需要别人来裁判;我们也不要把成功的刻度画得太高,不要把成功看得过于神圣。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》