人教版初中化学第七单元 《燃料及其利用》单元检测题(含解析答案)

文档属性

| 名称 | 人教版初中化学第七单元 《燃料及其利用》单元检测题(含解析答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 70.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2018-06-12 10:35:38 | ||

图片预览

文档简介

第七单元 《燃料及其利用》单元检测题

一、单选题(每小题只有一个正确答案)

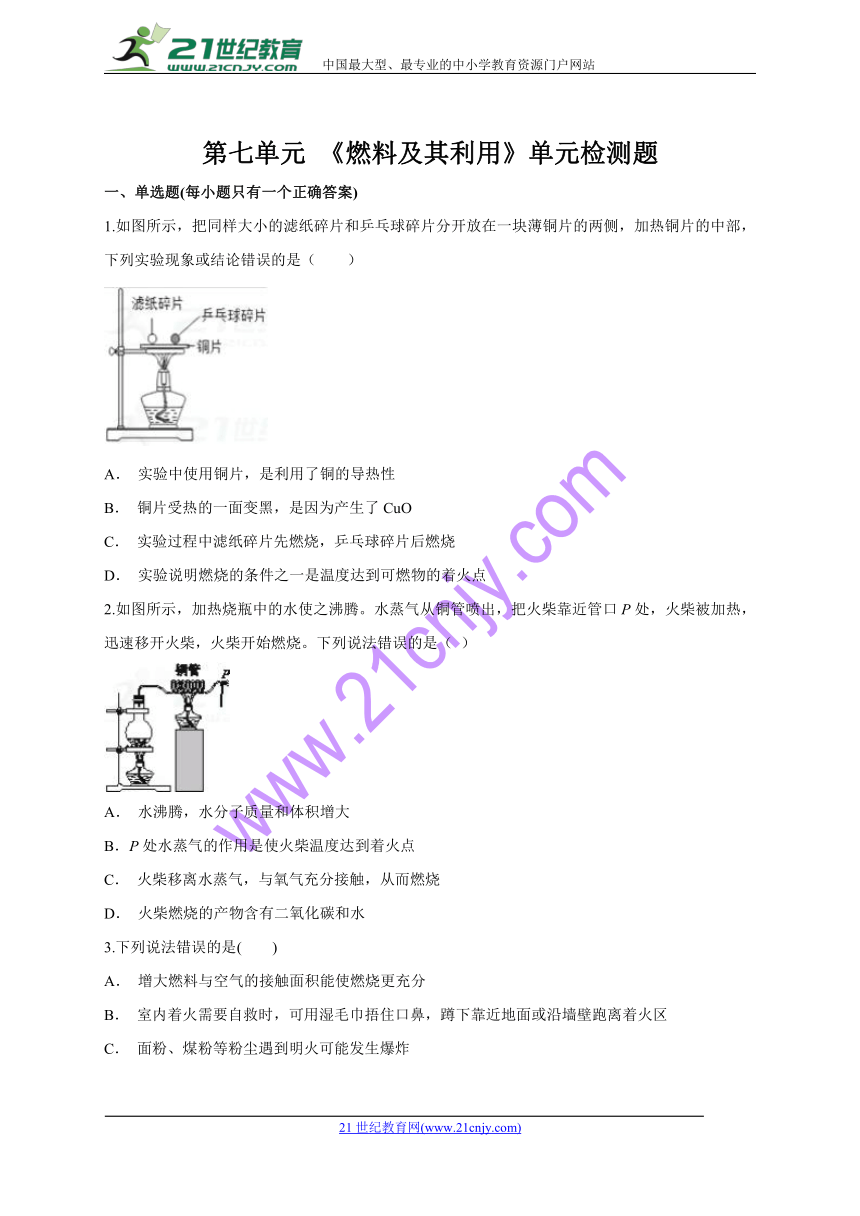

1.如图所示,把同样大小的滤纸碎片和乒乓球碎片分开放在一块薄铜片的两侧,加热铜片的中部,下列实验现象或结论错误的是( )21世纪教育网版权所有

A. 实验中使用铜片,是利用了铜的导热性

B. 铜片受热的一面变黑,是因为产生了CuO

C. 实验过程中滤纸碎片先燃烧,乒乓球碎片后燃烧

D. 实验说明燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点

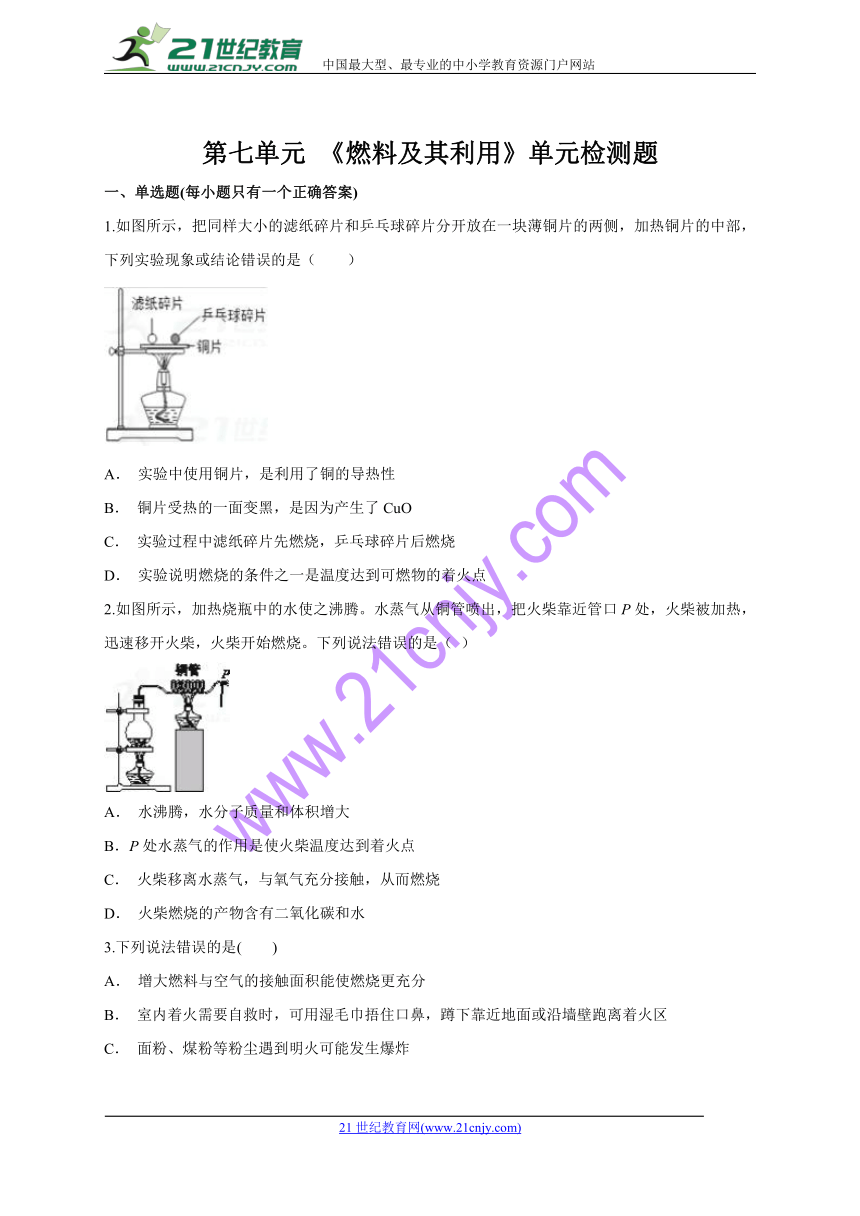

2.如图所示,加热烧瓶中的水使之沸腾。水蒸气从铜管喷出,把火柴靠近管口P处,火柴被加热,迅速移开火柴,火柴开始燃烧。下列说法错误的是( )21教育网

A. 水沸腾,水分子质量和体积增大

B.P处水蒸气的作用是使火柴温度达到着火点

C. 火柴移离水蒸气,与氧气充分接触,从而燃烧

D. 火柴燃烧的产物含有二氧化碳和水

3.下列说法错误的是( )

A. 增大燃料与空气的接触面积能使燃烧更充分

B. 室内着火需要自救时,可用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区

C. 面粉、煤粉等粉尘遇到明火可能发生爆炸

D. “釜底抽薪”是利用了隔绝空气的灭火原理

4.氢气是21世纪极具开发前景的新能源之一,理由是( )

①燃烧热值高 ②原料资源丰富 ③贮存和运输时安全性高 ④燃烧产物无污染

A. ①②③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①③④

5.用灯帽盖灭酒精灯,其主要灭火原理是( )

A. 隔绝空气

B. 清除可燃物

C. 降低酒精灯的着火点

D. 使温度降到酒精的着火点以下

6.我们的衣食住行中都蕴含着丰富的化学知识,下列说法中正确的是( )

A. 衣料中的蚕丝和涤纶都属于合成有机高分子材料

B. 加碘食盐和铁强化酱油都可以补充人体必需的微量元素

C. 建筑高楼大厦时用到的钢是纯净物

D. 用液化石油气代替汽油作汽车燃料,不会造成空气污染

7.生活中处处蕴含着化学知识。下列说法正确的是( )

A. 家用电器着火,立即用水泼灭

B. 碳酸氢钠能用于治疗胃酸过多

C. 发令枪中红磷燃烧时产生大量“白雾”

D. 生铁和钢都是铁合金,在用途上没有区别

8.下列变化过程中,会吸收热量的是( )

A. 硝酸铵固体溶于水

B. 氢氧化钠固体溶于水

C. 木炭燃烧

D. 金属镁和稀盐酸反应

9.“珍惜地球资源,改变发展方式”是当今世界的主题。针对这一主题下列表达正确的是( )

A. 地球上水含量非常丰富,无需节约,可以任意使用

B. 世界上没有真正的垃圾,只有放错地方的资源

C. 煤、石油、天然气属于可再生资源,取之不尽,用之不竭

D. “西气东输”输送的是CO,它是一种清洁能源

10.“低碳生活”是指生活中要减少能量消耗,从而降低碳,特别是二氧化碳的排放量。下列做法不属于“低碳生活”方式的是( )21cnjy.com

A. 大量使用节能技术和节能用具

B. 汽车使用乙醇等清洁燃料

C. 使用一次性塑料制品

D. 广泛使用太阳能和风能等清洁能源

11.2015年5月,某养老院发生火灾,导致38人遇难,造成了严重的人员伤亡事故。下列自救措施中,你认为不合理的是( )21·cn·jy·com

A. 室内起火,不要急于打开所有门窗

B. 赶快乘电梯逃生

C. 如果火势不大,可根据起火原因选择合适的方法或灭火器材将火扑灭

D. 拨打火警电话并到窗口呼救

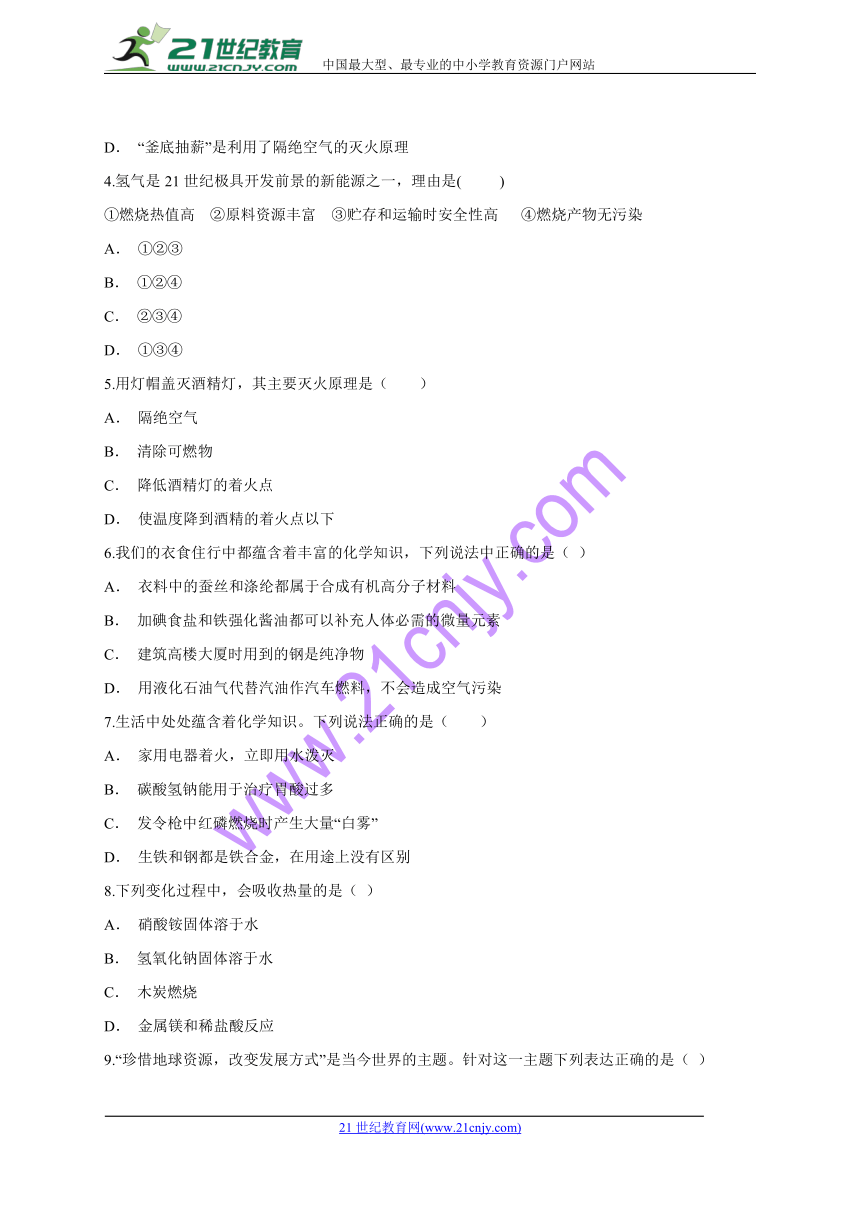

12.通常情况下,燃烧需要三个条件,如下图所示。下图所示的实验中,能证明可燃物燃烧与温度有关的是( )www.21-cn-jy.com

A. ②④

B. ②③

C. ①③

D. ①④

13.古语道:“人要实,火要虚。”此话的意思是说:做人必须脚踏实地,才能事业有成;燃烧木柴需要架空,才能燃烧更旺。从燃烧的条件看,“火要虚”的实质是( )21·世纪*教育网

A. 增大可燃物的热值

B. 提高空气中氧气的含量

C. 提高可燃物的着火点

D. 增大可燃物与空气的接触面积

14.下列过程需要吸收热量的是( )

A. 甲烷在空气中燃烧

B. 碳酸钙受热分解

C. 镁条溶于盐酸

D. 浓硫酸与水混合

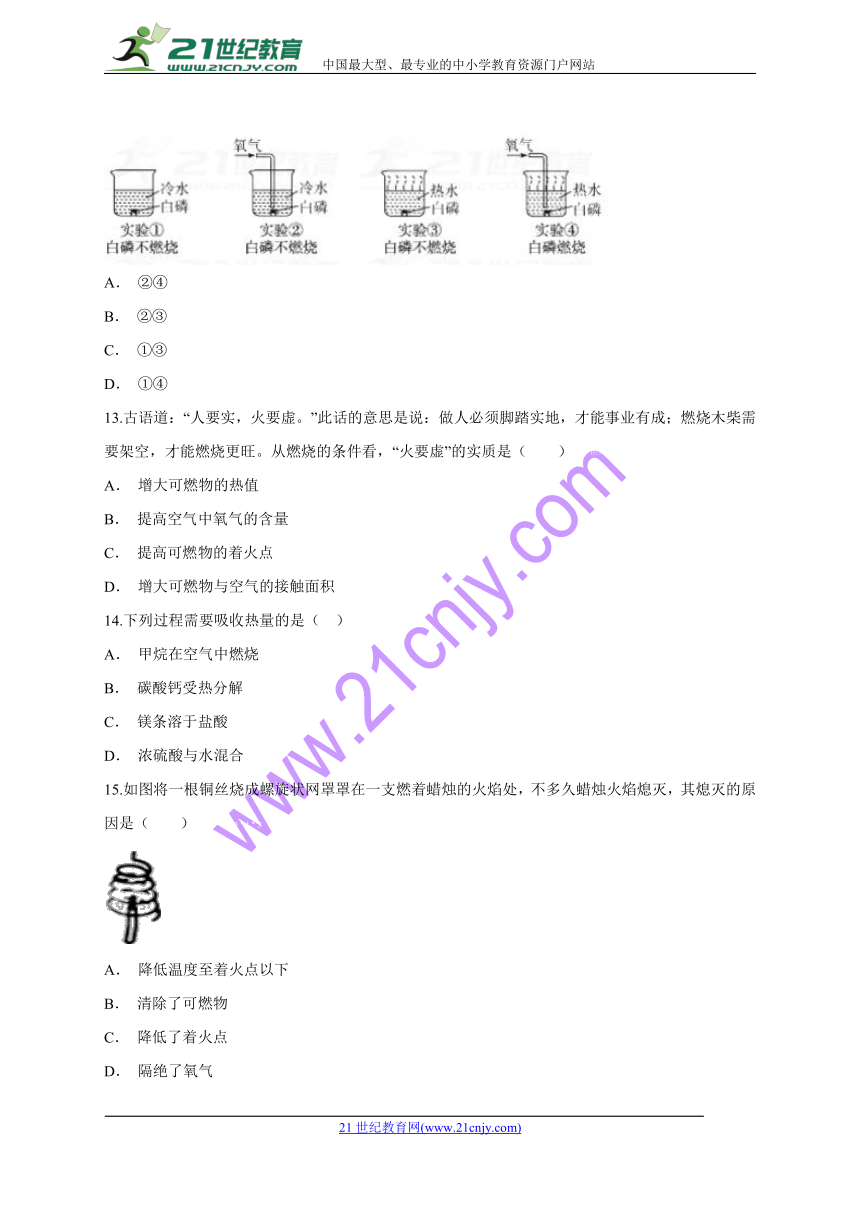

15.如图将一根铜丝烧成螺旋状网罩罩在一支燃着蜡烛的火焰处,不多久蜡烛火焰熄灭,其熄灭的原因是( )2·1·c·n·j·y

A. 降低温度至着火点以下

B. 清除了可燃物

C. 降低了着火点

D. 隔绝了氧气

三、填空题

16.汽车方便了人们的出行,氢能源汽车备受人们关注。

(1)目前,多数汽车使用的燃料是汽油或柴油。为减少汽车尾气对空气的污染,可采取使用(或安装)_____________装置使有害气体转化为无害物质等措施;www-2-1-cnjy-com

(2)氢能源汽车在行驶过程中的能量转化是从______能开始,最终转化为______能。氢能源有本身无毒、原料来源广、可再生、___________________等优点(填一点)。2-1-c-n-j-y

(3)某些汽车轮胎是由合成材料和金属材料复合而成的。

其中使用的合成材料,主要利用它的_________等性能(填字母)。

A.耐高温、高弹性 B.透气性好、耐磨 C.密度小、熔点低

其中使用的金属材料一般为铁合金,主要利用它的_________等性能(填字母)。

A.导热性好 B.绝缘性好 C.硬度大

17.现代社会对能源的需求量越来越大,能源的开发和利用备受人类关注。

(1)化石燃料包括煤、_________和天然气。化石燃料燃烧排放的气体会污染环境,其中含有形成酸雨的主要气体,其化学式为_________。【来源:21·世纪·教育·网】

(2)开发和利用新能源是解决能源问题的重要途径。下列利用了新能源的是(填字母序号)。

A.风力发电 B.太阳能飞机

18.利用能源,节约能源,保护环境是我们共同关注的社会问题。

(1)正常雨水的pH约为5.6,原因是______.当雨水的pH______5.6(填“>”、“<”或“=”)时,就被称为酸雨。

(2)化石燃料——煤的燃烧是导致酸雨形成的主要原因,所以现在人们尽可能使用更清洁的能源——天然气做燃料.天然气燃烧不充分时火焰就显黄色或有黑烟,这时可调大气灶______(填“空气”或“燃气”)进入量或调小气灶________(填“空气”或“燃气”)进入量。

(3)在汽油中掺入一定量乙醇制成乙醇汽油,燃烧时会降低对环境的污染。请写出乙醇完全燃烧时的化学方程式__________________________________

19.如图所示,将白磷和红磷分装于Y形试管的2个支管中,管口系牢小气球,将2个支管同时伸入相同深度的热水中。

(1)能燃烧的是________________________处,该处燃着的磷会很快熄灭,原因可能是___________(填序号)。

A.温度降低 B.氧气耗尽 C.管内产生了二氧化碳气体

(2)管口的小气球可防止____________(填化学式)进入空气,从而使该实验绿色化。

20.煤、石油、天然气等化石燃料是不可再生能源。植物在光照条件和叶绿素催化作用下发生的光合作用可产生比较丰富的可再生资源,其化学方程式为_______________。

氢气是理想的“绿色能源”,其燃烧热值高、产物无污染。除了以燃烧释放热能这种转化方式外,它还能以图中所示的原理装置将_______能转化为________能,这种能量转换效率高,该“氢氧燃料电池”中反应的化学方程式为__________。

答案解析

1.【答案】C

【解析】A.金属有良好的导电性,实验中使用铜片,是利用了铜的导热性使滤纸碎片和乒乓球碎片燃烧,正确;

B.铜在加热的条件下会与氧气反应生成氧化铜,故正确;

C.滤纸碎片和乒乓球碎片都与氧气接触,在加热过程中,由于乒乓球碎片的着火点较低,首先燃烧起来,故错误;

D.滤纸碎片和乒乓球碎片都与氧气接触,在加热过程中,由于乒乓球碎片的着火点较低,首先燃烧起来,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点,故正确。

2.【答案】A

【解析】A.分子间有一定的间隔,物质分子间的间隔受热时增大,物质的体积就变大,遇冷时缩小,物质的体积就变小。所以,水的沸腾现象是温度升高,分子间的间隔增大。在这一变化中,分子的体积、质量、分子本身都没有变化,故错误;

B.水蒸气从铜管中冒出时温度较高能够使火柴达到着火点,故正确;

C.在铜管口水蒸气多,而氧气少,所以移离蒸气是为了有充足的氧气,从而燃烧,故正确;

D.火柴中含有碳、氢元素,燃烧的产物含有二氧化碳和水,故正确。

3.【答案】D

【解析】“釜底抽薪”釜指锅,薪指柴草,从锅底部抽走柴草,是利用了移走可燃物灭火的原理。

4.【答案】B

【解析】氢气具有三大优点:①氢资源丰富,②氢气燃烧放出的热量多,③氢气燃烧产物是水不污染空气,其他燃料会造成大气污染或温室效应。

5.【答案】A

【解析】A.用灯帽盖灭酒精灯的火焰,是利用了隔绝氧气的灭火原理,故选项正确;

B.用灯帽盖灭酒精灯的火焰,是利用了隔绝氧气的灭火原理,而不是清除可燃物,故选项错误;

C.用灯帽盖灭酒精灯的火焰,是利用了隔绝氧气的灭火原理,可燃物的着火点一般是不变的,不能降低可燃物的着火点,故选项错误;

D.用灯帽盖灭酒精灯的火焰,是利用了隔绝氧气的灭火原理,而不是降低可燃物的温度,故选项错误。

6.【答案】B

【解析】A.衣料中的蚕丝是天然纤维,涤纶属于人工合成的有机高分子材料,选项错误;B.加碘食盐中的碘和铁强化酱油的铁都属于人体必需的微量元素,选项正确;C.钢是铁的合金,含有多种物质,属于混合物,选项错误;D.液化石油气中含有碳、氢、氧、硫、氮等,会造成酸雨等空气污染,选项错误,故选B。

7.【答案】B

【解析】A.电器着火,首先应切断电源,为防止触电,不能用水扑灭,故选项说法错误;

B.碳酸氢钠能与胃酸中的盐酸反应,可用于治疗胃酸过多,故选项说法正确;

C.发令枪中红磷燃烧时产生大量的白烟,而不是白雾,故选项说法错误;

D.生铁和钢都是铁合金,钢具有更加优良的性能,在生产、生活中用途更为广泛,故选项说法错误。

8.【答案】A

【解析】吸收热量即变化时温度会降低,对各选项的反应认真分析结合实验实际解决。 A.NH4NO3固体溶于水会吸收大量的热,使溶液温度降低;B.氢氧化钠固体溶于水是放出大量的热,C.木炭燃烧放热, D.金属镁和稀盐酸反应也是放热的。

9.【答案】B

【解析】A.地球上水含量虽然丰富,但可直接利用的淡水资源紧张,要爱护水资源,不能任意使用,更不能随意浪费,A是错误的;世界上没有真正的垃圾,只有放错地方的资源,B正确的;煤、石油、天然气属于不可再生资源,这些化石燃料都是有限的,C是错误的;“西气东输”输送的是CH4,D是错误的。

10.【答案】C

【解析】根据“低碳生活”是指生活中要减少能量消耗,从而降低碳,特别是二氧化碳的排放量,A选项大量使用节能技术和节能用具是低碳生活;B选项汽车使用乙醇等清洁燃料可减少二氧化碳的排放,是低碳生活;C选项使用一次性塑料制品,与低碳生活无关;D选项广泛使用太阳能和风能等清洁能源能减少二氧化碳的排放,是低碳生活,故答案选择C。

11.【答案】B

【解析】火灾发生时,消防人员首先要切断电源,若乘电梯逃生可能被困在电梯内不能脱身,造成危险。

12.【答案】A

【解析】A.②中白磷没有燃烧因为温度没有达到着火点,④中白磷燃烧因为温度达到了着火点,②④对比能证明可燃物燃烧与温度有关;B.②中白磷没有燃烧因为温度没有达到着火点,③中白磷虽然温度达到了着火点但是没有燃烧,所以②③不能证明可燃物燃烧与温度有关; C.①中白磷不燃烧有两个原因:温度没有达到着火点,也没有与氧气接触,③③中白磷也没燃烧,①③不能证明可燃物燃烧与温度有关; D.①中白磷不燃烧有两个原因:温度没有达到着火点,也没有与氧气接触,①④对比不能充分证明可燃物燃烧与温度有关。

故选择A。

13.【答案】D

【解析】燃烧条件之一是与氧气接触,“火要虚”是使可燃物与氧气接触面积增大,燃烧变得更剧烈。

14.【答案】B

【解析】A.燃烧是可燃物与空气中氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应,所以甲烷在空气中燃烧,是放热反应;B.碳酸钙受热分解需要吸收热量;C.镁条溶于盐酸,发生化学反应,同时放出大量的热;D.浓硫酸稀释时会放出大量的热,故选B。

15.【答案】A

【解析】仔细对照燃烧的条件可以得出:可燃物蜡烛仍然存在,铜丝也并没有隔绝空气,只能是可燃物的温度降低了,因为冷的铜丝可以很快地把蜡烛燃烧产生的热量传递到空气中去,所以A是正确的,物质的着火点是不能降低的,C是错误的。

16.【答案】(1)催化净化 (2)化学(或氢) 机械

燃烧产物是水,不污染空气(或热值高)

(3)A C

【解析】催化净化装置可将汽车尾气中的有害气体转化为无害物质,氢能源汽车在行驶过程中的能量转化是从化学能开始,最终转化为机械能。汽车轮胎要满足在路上行走的需要,所以材料要求耐高温、高弹性,金属材料要硬度大。

17.【答案】(1)石油;SO2、NO2(2)AB

【解析】(1)化石燃料包括煤、石油和天然气。化石燃料燃烧排放的气体会污染环境,其中含有形成酸雨的主要气体,主要是硫和氮的氧化物,为SO2、NO2。

18.【答案】(1)空气中的二氧化碳与雨水反应生成了碳酸;<;

(2)空气;燃气;

(3)C2H5OH+3O22CO2+3H2O;

【解析】(1)二氧化碳和水反应生成的碳酸,碳酸显酸性,所以正常雨水的PH小于7;其pH约为5.6,而酸雨是pH小于5.6的与水;

(2)天然气不完全燃烧而产生黑烟,如果调大空气的量(增加氧气的量)或减小天然气的进入量,两种方式都可以使天然气充分燃烧,可以减少黑烟的产生,对环保有一定好处;

(3)酒精燃烧会生成二氧化碳和水。其方程式为:C2H5OH+3O22CO2+3H2O;

19.【答案】(1)a B (2)P2O5

【解析】根据燃烧的条件可确定只有Y形试管的白磷才能满足条件燃烧,燃烧会消耗氧气,氧气没有了就会停止燃烧,磷燃烧会产生大量的白烟P2O5会污染空气,所以小气球防止白烟进入空气。

20.【答案】6H2O+6CO2C6H12O6+6O2;化学;电;2H2+O22H2O

【解析】依据植物光合作用的原料、生成物及反应条件,完整书写化学方程式

6H2O+6CO2CC6H12O6+6O2;氢氧燃料电池能将化学能转化为电能,服务人类;反应方程式为氢气和氧气生成水:2H2+O22H2O。

一、单选题(每小题只有一个正确答案)

1.如图所示,把同样大小的滤纸碎片和乒乓球碎片分开放在一块薄铜片的两侧,加热铜片的中部,下列实验现象或结论错误的是( )21世纪教育网版权所有

A. 实验中使用铜片,是利用了铜的导热性

B. 铜片受热的一面变黑,是因为产生了CuO

C. 实验过程中滤纸碎片先燃烧,乒乓球碎片后燃烧

D. 实验说明燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点

2.如图所示,加热烧瓶中的水使之沸腾。水蒸气从铜管喷出,把火柴靠近管口P处,火柴被加热,迅速移开火柴,火柴开始燃烧。下列说法错误的是( )21教育网

A. 水沸腾,水分子质量和体积增大

B.P处水蒸气的作用是使火柴温度达到着火点

C. 火柴移离水蒸气,与氧气充分接触,从而燃烧

D. 火柴燃烧的产物含有二氧化碳和水

3.下列说法错误的是( )

A. 增大燃料与空气的接触面积能使燃烧更充分

B. 室内着火需要自救时,可用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区

C. 面粉、煤粉等粉尘遇到明火可能发生爆炸

D. “釜底抽薪”是利用了隔绝空气的灭火原理

4.氢气是21世纪极具开发前景的新能源之一,理由是( )

①燃烧热值高 ②原料资源丰富 ③贮存和运输时安全性高 ④燃烧产物无污染

A. ①②③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①③④

5.用灯帽盖灭酒精灯,其主要灭火原理是( )

A. 隔绝空气

B. 清除可燃物

C. 降低酒精灯的着火点

D. 使温度降到酒精的着火点以下

6.我们的衣食住行中都蕴含着丰富的化学知识,下列说法中正确的是( )

A. 衣料中的蚕丝和涤纶都属于合成有机高分子材料

B. 加碘食盐和铁强化酱油都可以补充人体必需的微量元素

C. 建筑高楼大厦时用到的钢是纯净物

D. 用液化石油气代替汽油作汽车燃料,不会造成空气污染

7.生活中处处蕴含着化学知识。下列说法正确的是( )

A. 家用电器着火,立即用水泼灭

B. 碳酸氢钠能用于治疗胃酸过多

C. 发令枪中红磷燃烧时产生大量“白雾”

D. 生铁和钢都是铁合金,在用途上没有区别

8.下列变化过程中,会吸收热量的是( )

A. 硝酸铵固体溶于水

B. 氢氧化钠固体溶于水

C. 木炭燃烧

D. 金属镁和稀盐酸反应

9.“珍惜地球资源,改变发展方式”是当今世界的主题。针对这一主题下列表达正确的是( )

A. 地球上水含量非常丰富,无需节约,可以任意使用

B. 世界上没有真正的垃圾,只有放错地方的资源

C. 煤、石油、天然气属于可再生资源,取之不尽,用之不竭

D. “西气东输”输送的是CO,它是一种清洁能源

10.“低碳生活”是指生活中要减少能量消耗,从而降低碳,特别是二氧化碳的排放量。下列做法不属于“低碳生活”方式的是( )21cnjy.com

A. 大量使用节能技术和节能用具

B. 汽车使用乙醇等清洁燃料

C. 使用一次性塑料制品

D. 广泛使用太阳能和风能等清洁能源

11.2015年5月,某养老院发生火灾,导致38人遇难,造成了严重的人员伤亡事故。下列自救措施中,你认为不合理的是( )21·cn·jy·com

A. 室内起火,不要急于打开所有门窗

B. 赶快乘电梯逃生

C. 如果火势不大,可根据起火原因选择合适的方法或灭火器材将火扑灭

D. 拨打火警电话并到窗口呼救

12.通常情况下,燃烧需要三个条件,如下图所示。下图所示的实验中,能证明可燃物燃烧与温度有关的是( )www.21-cn-jy.com

A. ②④

B. ②③

C. ①③

D. ①④

13.古语道:“人要实,火要虚。”此话的意思是说:做人必须脚踏实地,才能事业有成;燃烧木柴需要架空,才能燃烧更旺。从燃烧的条件看,“火要虚”的实质是( )21·世纪*教育网

A. 增大可燃物的热值

B. 提高空气中氧气的含量

C. 提高可燃物的着火点

D. 增大可燃物与空气的接触面积

14.下列过程需要吸收热量的是( )

A. 甲烷在空气中燃烧

B. 碳酸钙受热分解

C. 镁条溶于盐酸

D. 浓硫酸与水混合

15.如图将一根铜丝烧成螺旋状网罩罩在一支燃着蜡烛的火焰处,不多久蜡烛火焰熄灭,其熄灭的原因是( )2·1·c·n·j·y

A. 降低温度至着火点以下

B. 清除了可燃物

C. 降低了着火点

D. 隔绝了氧气

三、填空题

16.汽车方便了人们的出行,氢能源汽车备受人们关注。

(1)目前,多数汽车使用的燃料是汽油或柴油。为减少汽车尾气对空气的污染,可采取使用(或安装)_____________装置使有害气体转化为无害物质等措施;www-2-1-cnjy-com

(2)氢能源汽车在行驶过程中的能量转化是从______能开始,最终转化为______能。氢能源有本身无毒、原料来源广、可再生、___________________等优点(填一点)。2-1-c-n-j-y

(3)某些汽车轮胎是由合成材料和金属材料复合而成的。

其中使用的合成材料,主要利用它的_________等性能(填字母)。

A.耐高温、高弹性 B.透气性好、耐磨 C.密度小、熔点低

其中使用的金属材料一般为铁合金,主要利用它的_________等性能(填字母)。

A.导热性好 B.绝缘性好 C.硬度大

17.现代社会对能源的需求量越来越大,能源的开发和利用备受人类关注。

(1)化石燃料包括煤、_________和天然气。化石燃料燃烧排放的气体会污染环境,其中含有形成酸雨的主要气体,其化学式为_________。【来源:21·世纪·教育·网】

(2)开发和利用新能源是解决能源问题的重要途径。下列利用了新能源的是(填字母序号)。

A.风力发电 B.太阳能飞机

18.利用能源,节约能源,保护环境是我们共同关注的社会问题。

(1)正常雨水的pH约为5.6,原因是______.当雨水的pH______5.6(填“>”、“<”或“=”)时,就被称为酸雨。

(2)化石燃料——煤的燃烧是导致酸雨形成的主要原因,所以现在人们尽可能使用更清洁的能源——天然气做燃料.天然气燃烧不充分时火焰就显黄色或有黑烟,这时可调大气灶______(填“空气”或“燃气”)进入量或调小气灶________(填“空气”或“燃气”)进入量。

(3)在汽油中掺入一定量乙醇制成乙醇汽油,燃烧时会降低对环境的污染。请写出乙醇完全燃烧时的化学方程式__________________________________

19.如图所示,将白磷和红磷分装于Y形试管的2个支管中,管口系牢小气球,将2个支管同时伸入相同深度的热水中。

(1)能燃烧的是________________________处,该处燃着的磷会很快熄灭,原因可能是___________(填序号)。

A.温度降低 B.氧气耗尽 C.管内产生了二氧化碳气体

(2)管口的小气球可防止____________(填化学式)进入空气,从而使该实验绿色化。

20.煤、石油、天然气等化石燃料是不可再生能源。植物在光照条件和叶绿素催化作用下发生的光合作用可产生比较丰富的可再生资源,其化学方程式为_______________。

氢气是理想的“绿色能源”,其燃烧热值高、产物无污染。除了以燃烧释放热能这种转化方式外,它还能以图中所示的原理装置将_______能转化为________能,这种能量转换效率高,该“氢氧燃料电池”中反应的化学方程式为__________。

答案解析

1.【答案】C

【解析】A.金属有良好的导电性,实验中使用铜片,是利用了铜的导热性使滤纸碎片和乒乓球碎片燃烧,正确;

B.铜在加热的条件下会与氧气反应生成氧化铜,故正确;

C.滤纸碎片和乒乓球碎片都与氧气接触,在加热过程中,由于乒乓球碎片的着火点较低,首先燃烧起来,故错误;

D.滤纸碎片和乒乓球碎片都与氧气接触,在加热过程中,由于乒乓球碎片的着火点较低,首先燃烧起来,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点,故正确。

2.【答案】A

【解析】A.分子间有一定的间隔,物质分子间的间隔受热时增大,物质的体积就变大,遇冷时缩小,物质的体积就变小。所以,水的沸腾现象是温度升高,分子间的间隔增大。在这一变化中,分子的体积、质量、分子本身都没有变化,故错误;

B.水蒸气从铜管中冒出时温度较高能够使火柴达到着火点,故正确;

C.在铜管口水蒸气多,而氧气少,所以移离蒸气是为了有充足的氧气,从而燃烧,故正确;

D.火柴中含有碳、氢元素,燃烧的产物含有二氧化碳和水,故正确。

3.【答案】D

【解析】“釜底抽薪”釜指锅,薪指柴草,从锅底部抽走柴草,是利用了移走可燃物灭火的原理。

4.【答案】B

【解析】氢气具有三大优点:①氢资源丰富,②氢气燃烧放出的热量多,③氢气燃烧产物是水不污染空气,其他燃料会造成大气污染或温室效应。

5.【答案】A

【解析】A.用灯帽盖灭酒精灯的火焰,是利用了隔绝氧气的灭火原理,故选项正确;

B.用灯帽盖灭酒精灯的火焰,是利用了隔绝氧气的灭火原理,而不是清除可燃物,故选项错误;

C.用灯帽盖灭酒精灯的火焰,是利用了隔绝氧气的灭火原理,可燃物的着火点一般是不变的,不能降低可燃物的着火点,故选项错误;

D.用灯帽盖灭酒精灯的火焰,是利用了隔绝氧气的灭火原理,而不是降低可燃物的温度,故选项错误。

6.【答案】B

【解析】A.衣料中的蚕丝是天然纤维,涤纶属于人工合成的有机高分子材料,选项错误;B.加碘食盐中的碘和铁强化酱油的铁都属于人体必需的微量元素,选项正确;C.钢是铁的合金,含有多种物质,属于混合物,选项错误;D.液化石油气中含有碳、氢、氧、硫、氮等,会造成酸雨等空气污染,选项错误,故选B。

7.【答案】B

【解析】A.电器着火,首先应切断电源,为防止触电,不能用水扑灭,故选项说法错误;

B.碳酸氢钠能与胃酸中的盐酸反应,可用于治疗胃酸过多,故选项说法正确;

C.发令枪中红磷燃烧时产生大量的白烟,而不是白雾,故选项说法错误;

D.生铁和钢都是铁合金,钢具有更加优良的性能,在生产、生活中用途更为广泛,故选项说法错误。

8.【答案】A

【解析】吸收热量即变化时温度会降低,对各选项的反应认真分析结合实验实际解决。 A.NH4NO3固体溶于水会吸收大量的热,使溶液温度降低;B.氢氧化钠固体溶于水是放出大量的热,C.木炭燃烧放热, D.金属镁和稀盐酸反应也是放热的。

9.【答案】B

【解析】A.地球上水含量虽然丰富,但可直接利用的淡水资源紧张,要爱护水资源,不能任意使用,更不能随意浪费,A是错误的;世界上没有真正的垃圾,只有放错地方的资源,B正确的;煤、石油、天然气属于不可再生资源,这些化石燃料都是有限的,C是错误的;“西气东输”输送的是CH4,D是错误的。

10.【答案】C

【解析】根据“低碳生活”是指生活中要减少能量消耗,从而降低碳,特别是二氧化碳的排放量,A选项大量使用节能技术和节能用具是低碳生活;B选项汽车使用乙醇等清洁燃料可减少二氧化碳的排放,是低碳生活;C选项使用一次性塑料制品,与低碳生活无关;D选项广泛使用太阳能和风能等清洁能源能减少二氧化碳的排放,是低碳生活,故答案选择C。

11.【答案】B

【解析】火灾发生时,消防人员首先要切断电源,若乘电梯逃生可能被困在电梯内不能脱身,造成危险。

12.【答案】A

【解析】A.②中白磷没有燃烧因为温度没有达到着火点,④中白磷燃烧因为温度达到了着火点,②④对比能证明可燃物燃烧与温度有关;B.②中白磷没有燃烧因为温度没有达到着火点,③中白磷虽然温度达到了着火点但是没有燃烧,所以②③不能证明可燃物燃烧与温度有关; C.①中白磷不燃烧有两个原因:温度没有达到着火点,也没有与氧气接触,③③中白磷也没燃烧,①③不能证明可燃物燃烧与温度有关; D.①中白磷不燃烧有两个原因:温度没有达到着火点,也没有与氧气接触,①④对比不能充分证明可燃物燃烧与温度有关。

故选择A。

13.【答案】D

【解析】燃烧条件之一是与氧气接触,“火要虚”是使可燃物与氧气接触面积增大,燃烧变得更剧烈。

14.【答案】B

【解析】A.燃烧是可燃物与空气中氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应,所以甲烷在空气中燃烧,是放热反应;B.碳酸钙受热分解需要吸收热量;C.镁条溶于盐酸,发生化学反应,同时放出大量的热;D.浓硫酸稀释时会放出大量的热,故选B。

15.【答案】A

【解析】仔细对照燃烧的条件可以得出:可燃物蜡烛仍然存在,铜丝也并没有隔绝空气,只能是可燃物的温度降低了,因为冷的铜丝可以很快地把蜡烛燃烧产生的热量传递到空气中去,所以A是正确的,物质的着火点是不能降低的,C是错误的。

16.【答案】(1)催化净化 (2)化学(或氢) 机械

燃烧产物是水,不污染空气(或热值高)

(3)A C

【解析】催化净化装置可将汽车尾气中的有害气体转化为无害物质,氢能源汽车在行驶过程中的能量转化是从化学能开始,最终转化为机械能。汽车轮胎要满足在路上行走的需要,所以材料要求耐高温、高弹性,金属材料要硬度大。

17.【答案】(1)石油;SO2、NO2(2)AB

【解析】(1)化石燃料包括煤、石油和天然气。化石燃料燃烧排放的气体会污染环境,其中含有形成酸雨的主要气体,主要是硫和氮的氧化物,为SO2、NO2。

18.【答案】(1)空气中的二氧化碳与雨水反应生成了碳酸;<;

(2)空气;燃气;

(3)C2H5OH+3O22CO2+3H2O;

【解析】(1)二氧化碳和水反应生成的碳酸,碳酸显酸性,所以正常雨水的PH小于7;其pH约为5.6,而酸雨是pH小于5.6的与水;

(2)天然气不完全燃烧而产生黑烟,如果调大空气的量(增加氧气的量)或减小天然气的进入量,两种方式都可以使天然气充分燃烧,可以减少黑烟的产生,对环保有一定好处;

(3)酒精燃烧会生成二氧化碳和水。其方程式为:C2H5OH+3O22CO2+3H2O;

19.【答案】(1)a B (2)P2O5

【解析】根据燃烧的条件可确定只有Y形试管的白磷才能满足条件燃烧,燃烧会消耗氧气,氧气没有了就会停止燃烧,磷燃烧会产生大量的白烟P2O5会污染空气,所以小气球防止白烟进入空气。

20.【答案】6H2O+6CO2C6H12O6+6O2;化学;电;2H2+O22H2O

【解析】依据植物光合作用的原料、生成物及反应条件,完整书写化学方程式

6H2O+6CO2CC6H12O6+6O2;氢氧燃料电池能将化学能转化为电能,服务人类;反应方程式为氢气和氧气生成水:2H2+O22H2O。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件