高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:《大学》节选

文档属性

| 名称 | 高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:《大学》节选 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 432.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。第四单元 修 齐 治 平

第4课 《大学》节选【词句积淀】

一、字音辨识

恶恶臭( )( ) 好好色( )( )

忿懥( ) 哀矜( ) 偾事( )

恤孤( ) 絜矩( ) 慎乎德( )

答案:wù è hào hǎo zhì jīn fèn xù xié shèn﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒二、熟语积累

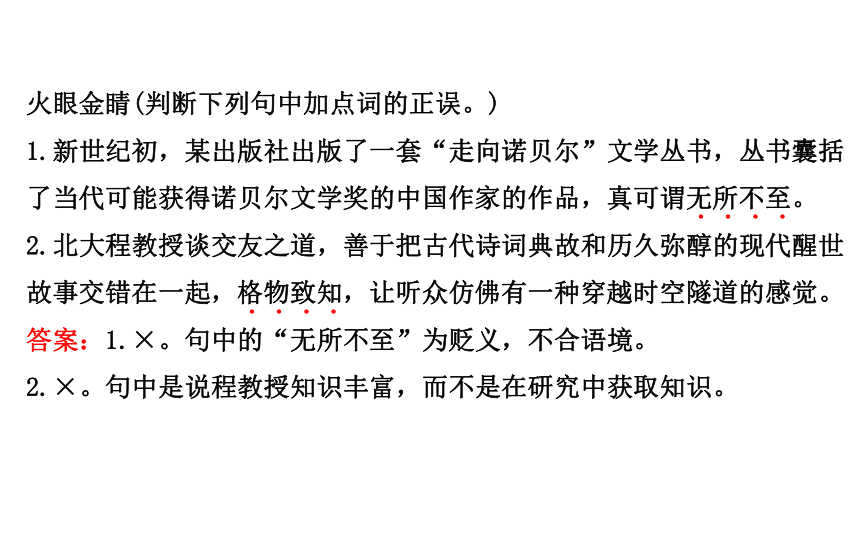

1.无所不至:没有达不到的地方;凡能做的都做到了(用于坏事)。

2.心不在焉:心思不在这里。指不专心,精神不集中。

3.食不知味:形容心里有事,吃东西都不知道滋味。

4.听而不闻:听了却像没听见一样,形容漠不关心。

5.格物致知:推究事物的原理从而获取知识。

6.一言偾事:一句话可以败坏事业。火眼金睛(判断下列句中加点词的正误。)

1.新世纪初,某出版社出版了一套“走向诺贝尔”文学丛书,丛书囊括

了当代可能获得诺贝尔文学奖的中国作家的作品,真可谓无所不至。

2.北大程教授谈交友之道,善于把古代诗词典故和历久弥醇的现代醒世

故事交错在一起,格物致知,让听众仿佛有一种穿越时空隧道的感觉。

答案:1.×。句中的“无所不至”为贬义,不合语境。

2.×。句中是说程教授知识丰富,而不是在研究中获取知识。三、名句默写

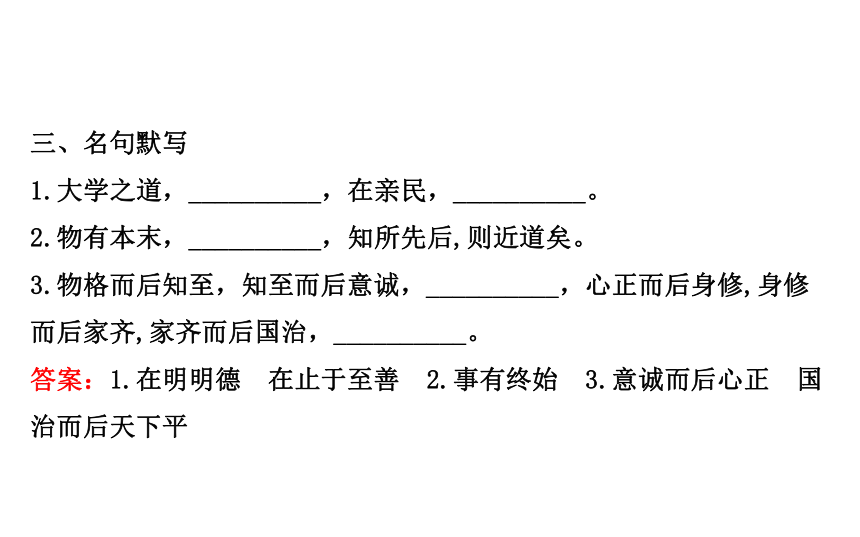

1.大学之道,__________,在亲民,__________。

2.物有本末,__________,知所先后,则近道矣。

3.物格而后知至,知至而后意诚,__________,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,__________。

答案:1.在明明德 在止于至善 2.事有终始 3.意诚而后心正 国治而后天下平 【文言归类】

一、通假字

1.此之谓自谦(“_______”通“_______”,_______)

2.上恤孤而民不倍(“_______”通“_______”,_______)

答案:1.谦 慊 满足 2.倍 背 违背二、一词多义

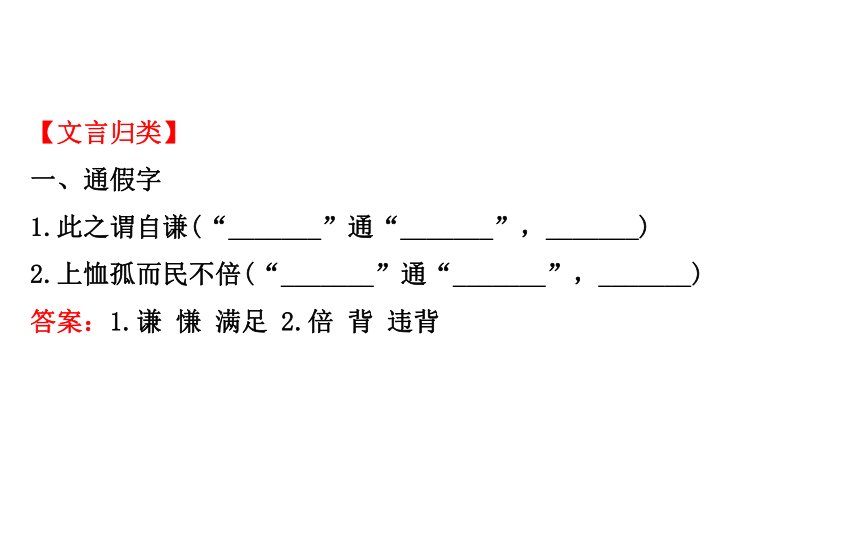

1.知

答案:动词,知道/名词,知识/动词,了解/动词,识别/名词,通“智”,智慧知止而后有定( )

先致其知( )

君何以知燕王(《廉颇蔺相如列传》)( )

其真不知马也(《马说》)( )

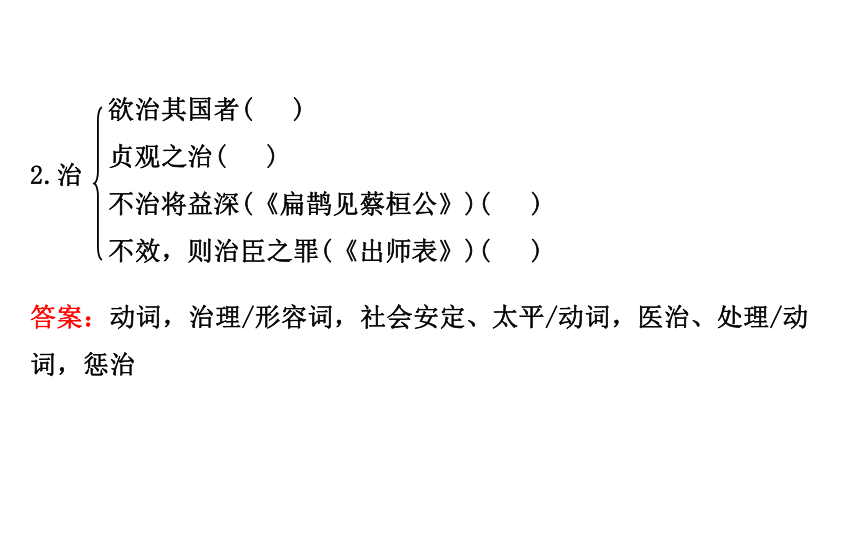

则知明而行无过矣(《劝学》)( )2.治

答案:动词,治理/形容词,社会安定、太平/动词,医治、处理/动词,惩治欲治其国者( )

贞观之治( )

不治将益深(《扁鹊见蔡桓公》)( )

不效,则治臣之罪(《出师表》)( )3.薄

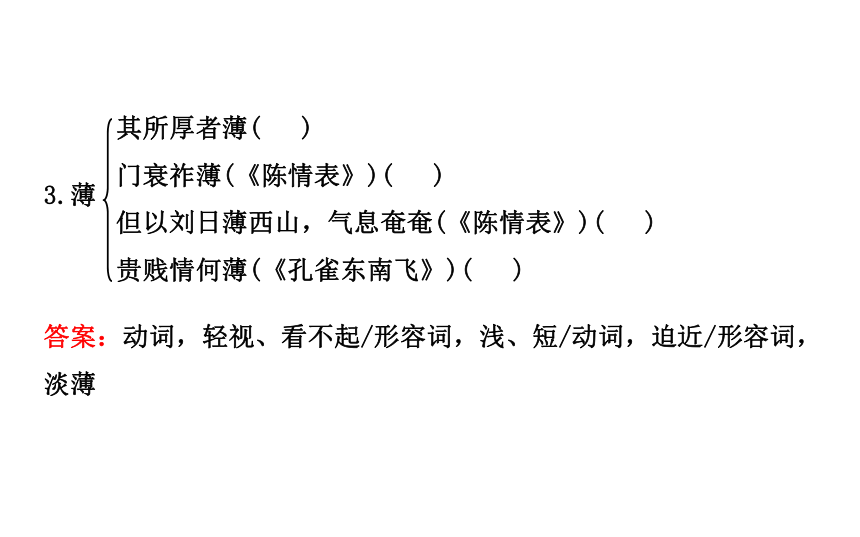

答案:动词,轻视、看不起/形容词,浅、短/动词,迫近/形容词,淡薄其所厚者薄( )

门衰祚薄(《陈情表》)( )

但以刘日薄西山,气息奄奄(《陈情表》)( )

贵贱情何薄(《孔雀东南飞》)( )三、指出下列加点词的活用类型并释义

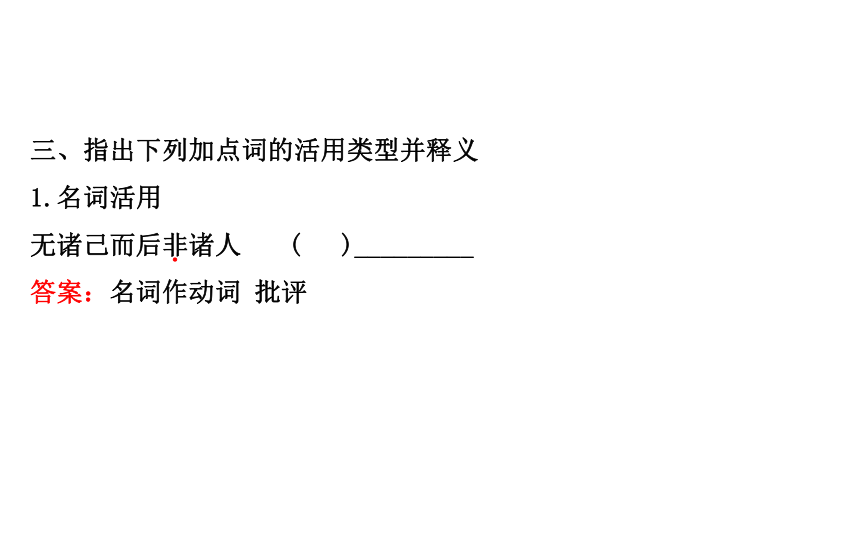

1.名词活用

无诸己而后非诸人 ( )_________

答案:名词作动词 批评﹒2.形容词活用

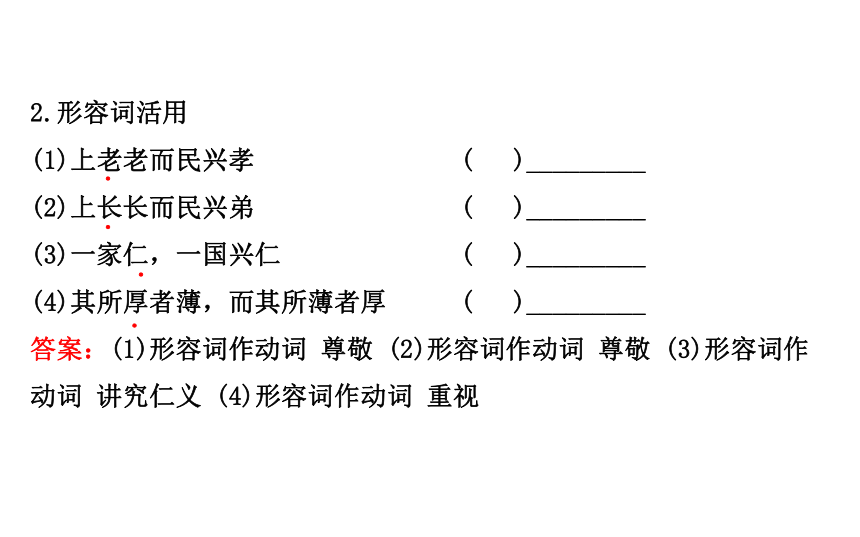

(1)上老老而民兴孝 ( )_________

(2)上长长而民兴弟 ( )_________

(3)一家仁,一国兴仁 ( )_________

(4)其所厚者薄,而其所薄者厚 ( )_________

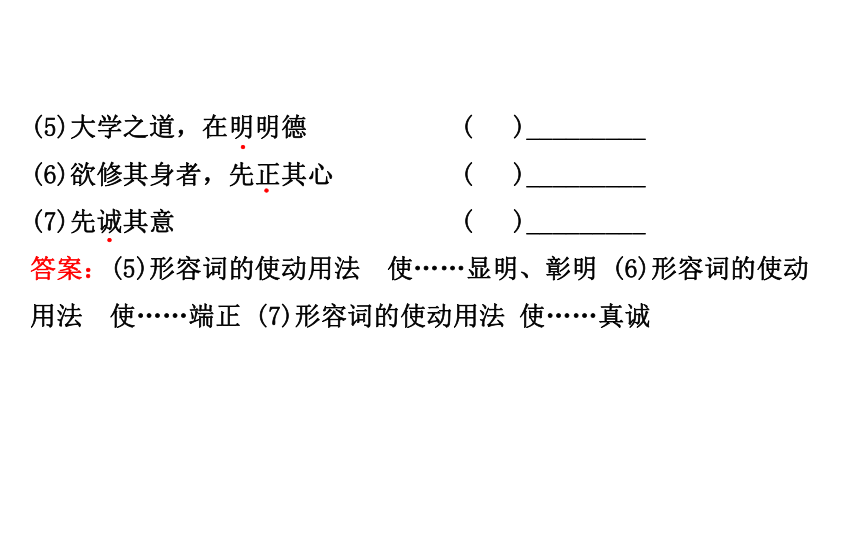

答案:(1)形容词作动词 尊敬 (2)形容词作动词 尊敬 (3)形容词作动词 讲究仁义 (4)形容词作动词 重视﹒﹒﹒﹒(5)大学之道,在明明德 ( )_________

(6)欲修其身者,先正其心 ( )_________

(7)先诚其意 ( )_________

答案:(5)形容词的使动用法 使……显明、彰明 (6)形容词的使动用法 使……端正 (7)形容词的使动用法 使……真诚﹒﹒﹒四、古今异义

故君子不出家而成教于国

古义:__________________

今义:离开家庭到庙宇里去做僧尼或道士

答案:走出家门﹒﹒五、判断下列文言句式的类型并翻译

1.德者,本也;财者,末也。( )

翻译:_____________________________________________

2.此谓修身在正其心。( )

翻译:_____________________________________________

答案:1.判断句。“……者,……也”是判断句的标志德是根本,财是枝末。

2.判断句。语意判断句这就是修养自身品性必须要先端正自己的心思的道理。3.未之有也。( )

翻译:_____________________________________________

4.尧、舜帅天下以仁。( )

翻译:_____________________________________________

5.此谓诚于中,形于外。( )

翻译:_____________________________________________

答案:3.宾语前置句。否定句中宾语“之”前置于“有”前这样的事情是没有的。

4.状语后置句。状语“以仁”置于“帅”后尧、舜用仁爱统治天下。5.状语后置句。状语“于中”“于外”置于“诚”“形”后这就叫作内心的真实一定会表现到外表上来。【语句品评】

1.大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

【句意品读】“大学之道”,就是把人天生的固有的善性发挥出来;并且要推己及人,让别人也“去其旧染之污”,使其重新做人;使“明德”“亲民”达到至善至美的境地,使整个社会的道德趋于完善。

“明德”“亲民”“至善”三者构成了从低到高、从个体到群体的层层递进的完整体系,开篇开宗明义,表达了儒家主张的德政目的。【知行启迪】古人云:“士有百行,以德为首。”作为中学生更不能只重学问而轻视道德,要懂得真善美,懂得自己肩负的社会责任。要从自己做起,不断地匡正自己的道德素养,并以此来感染身边的人。2.上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍。

【句意品读】以身作则和“上行下效”是做人最基本的原则和道理。如果领导者尊敬老人,尊重长辈,体恤救济孤儿,老百姓亦会跟着去做。

【知行启迪】_____________________________________________

_________________________________________________________参考示例:品德高尚的人总是实行以身作则、推己及人的“絜矩之道”。青年人是民族和国家的希望和未来,更应以道德为准绳,凡事要以身作则,并推己及人。 【备选链接】

1.欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意。

【句意品读】儒家认为,人心受到愤激、恐惧、好乐、忧患等情绪的影响会不得其正,而心必须有所诚求,才能不乱而正。

由于意真诚、心端正,个人道德完善,家庭中形成父慈子孝的关系,治国、平天下的政治理想也就实现了。

【知行启迪】“心正”“意诚”是做人做事的根本。事实上,每个人都想立业建功,心正意诚者往往能“穷则独善其心,达则兼善天下”,而心不正意不诚者往往成为家庭、民族、国家的罪人。2.此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。

【句意品读】人们的外表与内心往往是一致的,平时不好的意念、想法总能在行为中表现出来。

与小人不同,君子就是在个人独自居处的时候,也能自觉地严于律己,谨慎地对待自己的所思所行,防止有违道德的欲念和行为发生。【知行启迪】在享受现代物质文明的成果时,有些人经受不住各种诱惑,从此抛弃了自己的道德操守,“慎独”就是挂在心头的警言,是阻止人陷进罪恶泥潭的一把保护伞,是提升修养的一个好方法。

我们要拥有一份主动认识自身的自省意识,一份对主体觉醒所必备的忧患意识,这对于形成“慎独”至关重要。自省是要进行认真思考和反省,知道什么是善,什么是恶,什么事应当做,什么事不该做。【精要研习】

1.《大学》所展示的儒学的“三纲”“八目”分别是什么?在现代社会是否仍有其意义?

【明确】 (2)两千多年来,它铸造了一代又一代中国知识分子的人格心理,时至今日,仍然在发挥着潜移默化的作用。

“格、致、诚、正、修、齐、治、平”的观念总是或隐或显地在影响着我们的思想,左右着我们的行动,使你最终发现,自己的人生历程也不过是在这儒学的进修阶梯上或近或远地展开。2.《大学》讨论了个人修养与治国、平天下的关系,你对这种关系是怎样理解的?

【明确】《大学》一文反复强调个人的道德修养,说明修己是治人的前提,修己的目的是治国平天下,强调治国平天下和个人道德修养的一致性。

有了对世间万物的研究,就获得了对真理的认识,认识了真理,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,明明德的个人修养问题就解决了。 在此基础上,就要“亲民”,推己及人,使天下人都能够明明德,也就是齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治平,就都达到“至善”的目标。

提高个人修养,是治国平天下的前提和基础;治国平天下,是以提高个人修养为途径,为条件的。3.你是怎样理解“君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人”这句话的含意的?这种观点在今天有哪些现实意义?

【明确】(1)含意:品德高尚的人自己身上具备了美德,然后再要求别人拥有美德;首先要去掉自己身上的不足,然后再去批评责备他人。也就是说,要提高别人的道德水平,首先要提高自己的道德水平,要要求别人,首先要要求自己。它体现了儒家注重内向用功、律己甚严的内省的修养方法。

(2)现实意义:这种方法在现代仍然是有现实意义的,它告诫我们,不能要求别人甚严,而要求自己甚宽。这对于人与人之间的日常交往,都有着深刻的启示。 【备选要点】

《大学》采用了递进式的论证方法,论述严谨,剖析深刻,请举例加以分析。

【明确】本文采用了很多递进式论述的方法,使说理显得严谨清晰,分析问题层层深入、步步深扣,彰显了强大的逻辑力量。例如:

“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。” 这个论述,先是由大到小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。再由小至大,条目之间是因果关系:物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。这种递进式的论述把各个条目之间的关系表达得清楚明白,脉络清晰条理,可谓剖析深刻,逻辑严密。 【探究平台】

请探究“君子慎独”这一观点在今天的意义。

我的观点:_______________________________________________

_________________________________________________________参考示例:《大学》中,将“君子慎独”作为意念真诚的发端。只有意念真诚,表里如一,襟怀坦荡,才会走得正,行得直。这一观点对我们今天仍然具有指导意义。

“慎独”就是要求人在无人监督的情况下,依然能遵守道德规范。在大庭广众之中,我们也许能够约束自己的言行,但独自一人时,却不一定能够遵守规则。其实,“慎独”的核心是诚信和道德自律。我们要在有无人知晓、有无人监督时都同样注意自身的言行举止,绝不因为无人知晓而肆意妄为,也不能因为有人知晓而做表面文章。

第4课 《大学》节选【词句积淀】

一、字音辨识

恶恶臭( )( ) 好好色( )( )

忿懥( ) 哀矜( ) 偾事( )

恤孤( ) 絜矩( ) 慎乎德( )

答案:wù è hào hǎo zhì jīn fèn xù xié shèn﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒二、熟语积累

1.无所不至:没有达不到的地方;凡能做的都做到了(用于坏事)。

2.心不在焉:心思不在这里。指不专心,精神不集中。

3.食不知味:形容心里有事,吃东西都不知道滋味。

4.听而不闻:听了却像没听见一样,形容漠不关心。

5.格物致知:推究事物的原理从而获取知识。

6.一言偾事:一句话可以败坏事业。火眼金睛(判断下列句中加点词的正误。)

1.新世纪初,某出版社出版了一套“走向诺贝尔”文学丛书,丛书囊括

了当代可能获得诺贝尔文学奖的中国作家的作品,真可谓无所不至。

2.北大程教授谈交友之道,善于把古代诗词典故和历久弥醇的现代醒世

故事交错在一起,格物致知,让听众仿佛有一种穿越时空隧道的感觉。

答案:1.×。句中的“无所不至”为贬义,不合语境。

2.×。句中是说程教授知识丰富,而不是在研究中获取知识。三、名句默写

1.大学之道,__________,在亲民,__________。

2.物有本末,__________,知所先后,则近道矣。

3.物格而后知至,知至而后意诚,__________,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,__________。

答案:1.在明明德 在止于至善 2.事有终始 3.意诚而后心正 国治而后天下平 【文言归类】

一、通假字

1.此之谓自谦(“_______”通“_______”,_______)

2.上恤孤而民不倍(“_______”通“_______”,_______)

答案:1.谦 慊 满足 2.倍 背 违背二、一词多义

1.知

答案:动词,知道/名词,知识/动词,了解/动词,识别/名词,通“智”,智慧知止而后有定( )

先致其知( )

君何以知燕王(《廉颇蔺相如列传》)( )

其真不知马也(《马说》)( )

则知明而行无过矣(《劝学》)( )2.治

答案:动词,治理/形容词,社会安定、太平/动词,医治、处理/动词,惩治欲治其国者( )

贞观之治( )

不治将益深(《扁鹊见蔡桓公》)( )

不效,则治臣之罪(《出师表》)( )3.薄

答案:动词,轻视、看不起/形容词,浅、短/动词,迫近/形容词,淡薄其所厚者薄( )

门衰祚薄(《陈情表》)( )

但以刘日薄西山,气息奄奄(《陈情表》)( )

贵贱情何薄(《孔雀东南飞》)( )三、指出下列加点词的活用类型并释义

1.名词活用

无诸己而后非诸人 ( )_________

答案:名词作动词 批评﹒2.形容词活用

(1)上老老而民兴孝 ( )_________

(2)上长长而民兴弟 ( )_________

(3)一家仁,一国兴仁 ( )_________

(4)其所厚者薄,而其所薄者厚 ( )_________

答案:(1)形容词作动词 尊敬 (2)形容词作动词 尊敬 (3)形容词作动词 讲究仁义 (4)形容词作动词 重视﹒﹒﹒﹒(5)大学之道,在明明德 ( )_________

(6)欲修其身者,先正其心 ( )_________

(7)先诚其意 ( )_________

答案:(5)形容词的使动用法 使……显明、彰明 (6)形容词的使动用法 使……端正 (7)形容词的使动用法 使……真诚﹒﹒﹒四、古今异义

故君子不出家而成教于国

古义:__________________

今义:离开家庭到庙宇里去做僧尼或道士

答案:走出家门﹒﹒五、判断下列文言句式的类型并翻译

1.德者,本也;财者,末也。( )

翻译:_____________________________________________

2.此谓修身在正其心。( )

翻译:_____________________________________________

答案:1.判断句。“……者,……也”是判断句的标志德是根本,财是枝末。

2.判断句。语意判断句这就是修养自身品性必须要先端正自己的心思的道理。3.未之有也。( )

翻译:_____________________________________________

4.尧、舜帅天下以仁。( )

翻译:_____________________________________________

5.此谓诚于中,形于外。( )

翻译:_____________________________________________

答案:3.宾语前置句。否定句中宾语“之”前置于“有”前这样的事情是没有的。

4.状语后置句。状语“以仁”置于“帅”后尧、舜用仁爱统治天下。5.状语后置句。状语“于中”“于外”置于“诚”“形”后这就叫作内心的真实一定会表现到外表上来。【语句品评】

1.大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

【句意品读】“大学之道”,就是把人天生的固有的善性发挥出来;并且要推己及人,让别人也“去其旧染之污”,使其重新做人;使“明德”“亲民”达到至善至美的境地,使整个社会的道德趋于完善。

“明德”“亲民”“至善”三者构成了从低到高、从个体到群体的层层递进的完整体系,开篇开宗明义,表达了儒家主张的德政目的。【知行启迪】古人云:“士有百行,以德为首。”作为中学生更不能只重学问而轻视道德,要懂得真善美,懂得自己肩负的社会责任。要从自己做起,不断地匡正自己的道德素养,并以此来感染身边的人。2.上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍。

【句意品读】以身作则和“上行下效”是做人最基本的原则和道理。如果领导者尊敬老人,尊重长辈,体恤救济孤儿,老百姓亦会跟着去做。

【知行启迪】_____________________________________________

_________________________________________________________参考示例:品德高尚的人总是实行以身作则、推己及人的“絜矩之道”。青年人是民族和国家的希望和未来,更应以道德为准绳,凡事要以身作则,并推己及人。 【备选链接】

1.欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意。

【句意品读】儒家认为,人心受到愤激、恐惧、好乐、忧患等情绪的影响会不得其正,而心必须有所诚求,才能不乱而正。

由于意真诚、心端正,个人道德完善,家庭中形成父慈子孝的关系,治国、平天下的政治理想也就实现了。

【知行启迪】“心正”“意诚”是做人做事的根本。事实上,每个人都想立业建功,心正意诚者往往能“穷则独善其心,达则兼善天下”,而心不正意不诚者往往成为家庭、民族、国家的罪人。2.此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。

【句意品读】人们的外表与内心往往是一致的,平时不好的意念、想法总能在行为中表现出来。

与小人不同,君子就是在个人独自居处的时候,也能自觉地严于律己,谨慎地对待自己的所思所行,防止有违道德的欲念和行为发生。【知行启迪】在享受现代物质文明的成果时,有些人经受不住各种诱惑,从此抛弃了自己的道德操守,“慎独”就是挂在心头的警言,是阻止人陷进罪恶泥潭的一把保护伞,是提升修养的一个好方法。

我们要拥有一份主动认识自身的自省意识,一份对主体觉醒所必备的忧患意识,这对于形成“慎独”至关重要。自省是要进行认真思考和反省,知道什么是善,什么是恶,什么事应当做,什么事不该做。【精要研习】

1.《大学》所展示的儒学的“三纲”“八目”分别是什么?在现代社会是否仍有其意义?

【明确】 (2)两千多年来,它铸造了一代又一代中国知识分子的人格心理,时至今日,仍然在发挥着潜移默化的作用。

“格、致、诚、正、修、齐、治、平”的观念总是或隐或显地在影响着我们的思想,左右着我们的行动,使你最终发现,自己的人生历程也不过是在这儒学的进修阶梯上或近或远地展开。2.《大学》讨论了个人修养与治国、平天下的关系,你对这种关系是怎样理解的?

【明确】《大学》一文反复强调个人的道德修养,说明修己是治人的前提,修己的目的是治国平天下,强调治国平天下和个人道德修养的一致性。

有了对世间万物的研究,就获得了对真理的认识,认识了真理,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,明明德的个人修养问题就解决了。 在此基础上,就要“亲民”,推己及人,使天下人都能够明明德,也就是齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治平,就都达到“至善”的目标。

提高个人修养,是治国平天下的前提和基础;治国平天下,是以提高个人修养为途径,为条件的。3.你是怎样理解“君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人”这句话的含意的?这种观点在今天有哪些现实意义?

【明确】(1)含意:品德高尚的人自己身上具备了美德,然后再要求别人拥有美德;首先要去掉自己身上的不足,然后再去批评责备他人。也就是说,要提高别人的道德水平,首先要提高自己的道德水平,要要求别人,首先要要求自己。它体现了儒家注重内向用功、律己甚严的内省的修养方法。

(2)现实意义:这种方法在现代仍然是有现实意义的,它告诫我们,不能要求别人甚严,而要求自己甚宽。这对于人与人之间的日常交往,都有着深刻的启示。 【备选要点】

《大学》采用了递进式的论证方法,论述严谨,剖析深刻,请举例加以分析。

【明确】本文采用了很多递进式论述的方法,使说理显得严谨清晰,分析问题层层深入、步步深扣,彰显了强大的逻辑力量。例如:

“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。” 这个论述,先是由大到小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。再由小至大,条目之间是因果关系:物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。这种递进式的论述把各个条目之间的关系表达得清楚明白,脉络清晰条理,可谓剖析深刻,逻辑严密。 【探究平台】

请探究“君子慎独”这一观点在今天的意义。

我的观点:_______________________________________________

_________________________________________________________参考示例:《大学》中,将“君子慎独”作为意念真诚的发端。只有意念真诚,表里如一,襟怀坦荡,才会走得正,行得直。这一观点对我们今天仍然具有指导意义。

“慎独”就是要求人在无人监督的情况下,依然能遵守道德规范。在大庭广众之中,我们也许能够约束自己的言行,但独自一人时,却不一定能够遵守规则。其实,“慎独”的核心是诚信和道德自律。我们要在有无人知晓、有无人监督时都同样注意自身的言行举止,绝不因为无人知晓而肆意妄为,也不能因为有人知晓而做表面文章。

同课章节目录