高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:《求谏》

文档属性

| 名称 | 高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:《求谏》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 377.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-13 07:33:00 | ||

图片预览

文档简介

课件24张PPT。第六单元 家国天下

第6课 求 谏【词句积淀】

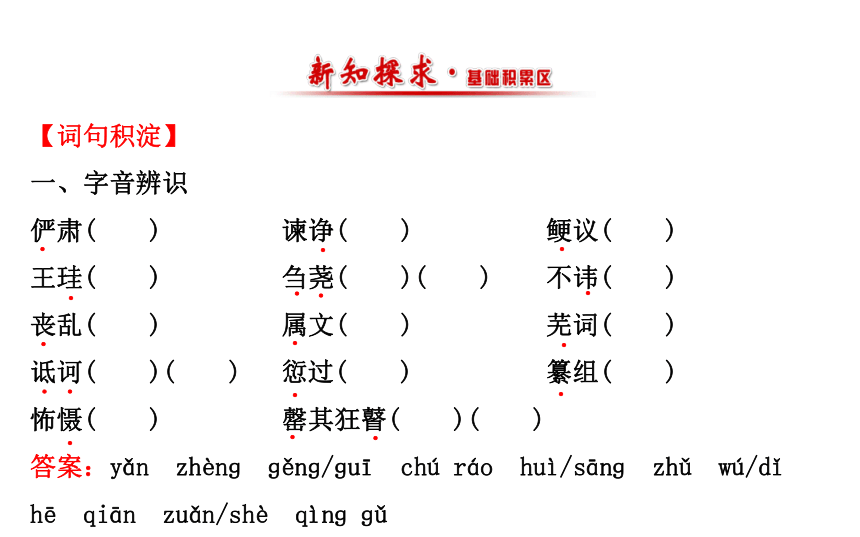

一、字音辨识

俨肃( ) 谏诤( ) 鲠议( )

王珪( ) 刍荛( )( ) 不讳( )

丧乱( ) 属文( ) 芜词( )

诋诃( )( ) 愆过( ) 纂组( )

怖慑( ) 罄其狂瞽( )( )

答案:yǎn zhènɡ ɡěnɡ/ɡuī chú ráo huì/sānɡ zhǔ wú/dǐ hē qiān zuǎn/shè qìnɡ ɡǔ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒二、熟语积累

一日万机:指政务繁忙,每天处理大量的事情。三、名句默写

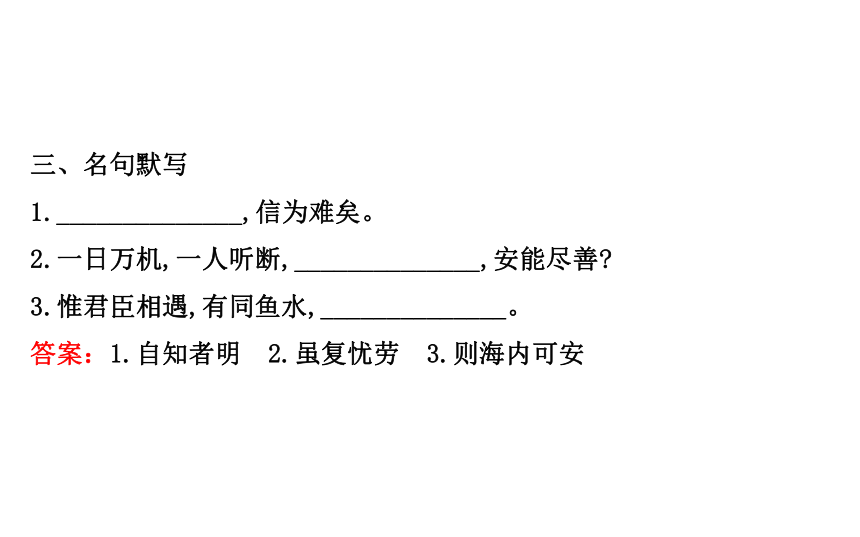

1.______________,信为难矣。

2.一日万机,一人听断,______________,安能尽善?

3.惟君臣相遇,有同鱼水,______________。

答案:1.自知者明 2.虽复忧劳 3.则海内可安【文言归类】

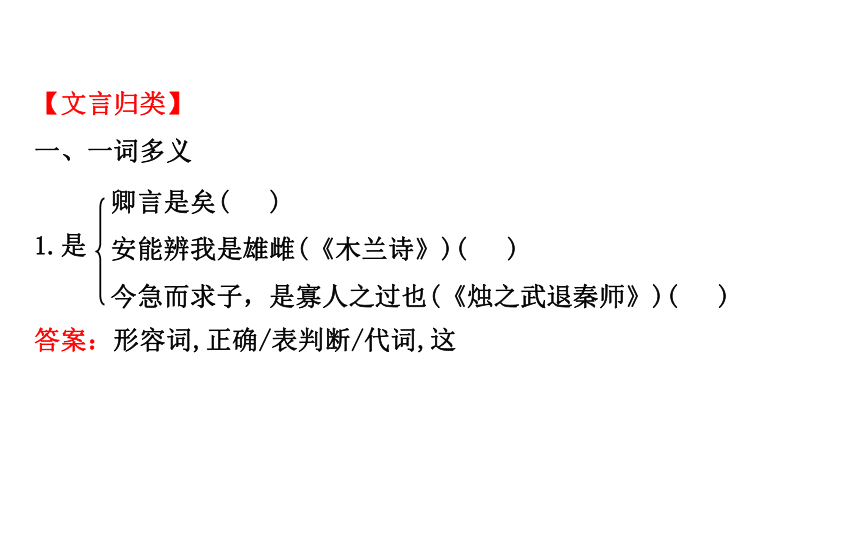

一、一词多义

1.是

答案:形容词,正确/表判断/代词,这卿言是矣( )

安能辨我是雄雌(《木兰诗》)( )

今急而求子,是寡人之过也(《烛之武退秦师》)( )2.则

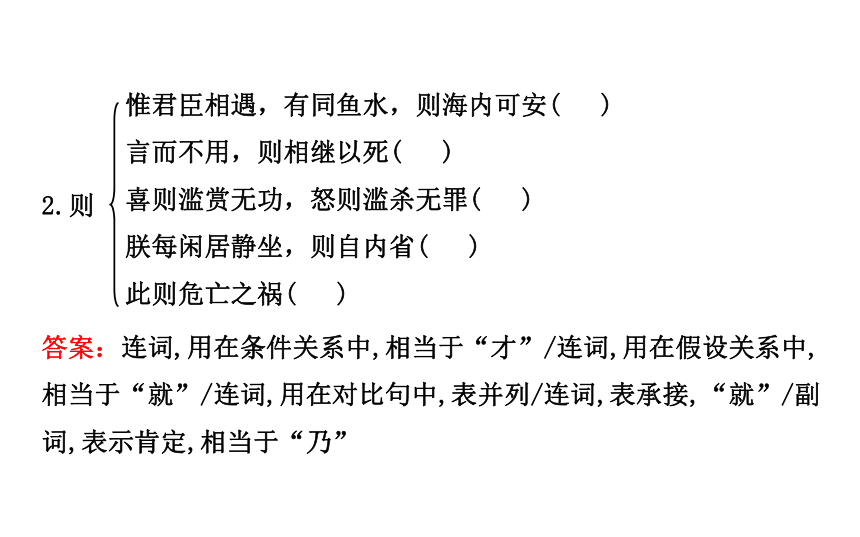

答案:连词,用在条件关系中,相当于“才”/连词,用在假设关系中,相当于“就”/连词,用在对比句中,表并列/连词,表承接,“就”/副词,表示肯定,相当于“乃”惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安( )

言而不用,则相继以死( )

喜则滥赏无功,怒则滥杀无罪( )

朕每闲居静坐,则自内省( )

此则危亡之祸( )3.或

答案:副词,有时/连词,或者/代词,有的人/副词,或许或有人臣谏事( )

或在其渐,或已将终( )

或以为死,或以为亡(《陈涉世家》)( )

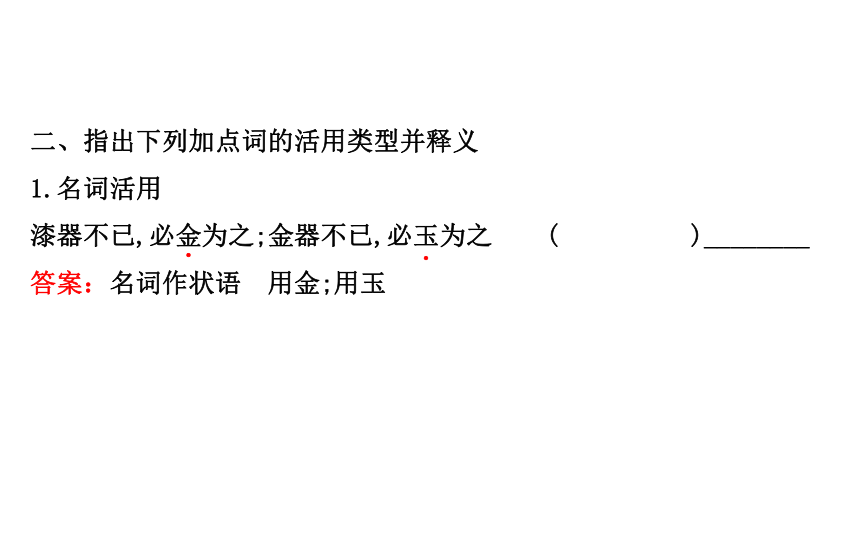

云霞明灭或可睹(《梦游天姥吟留别》)( )二、指出下列加点词的活用类型并释义

1.名词活用

漆器不已,必金为之;金器不已,必玉为之 ( )________

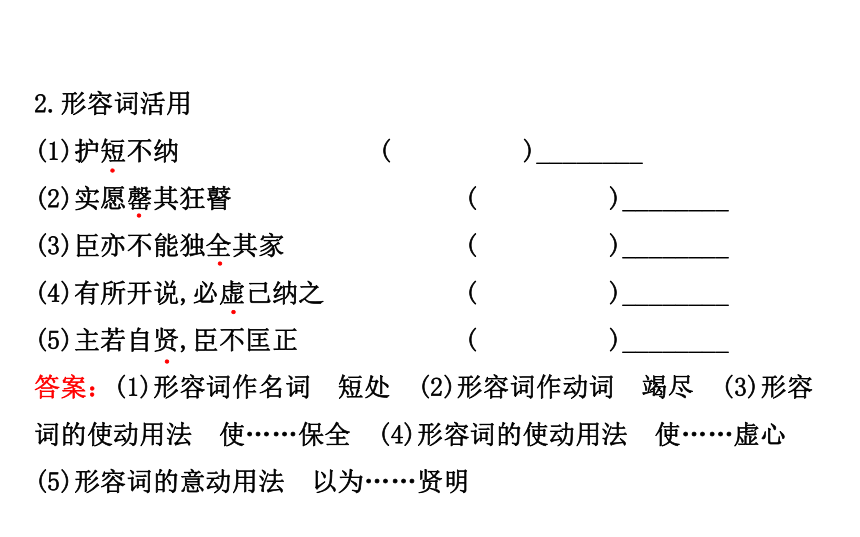

答案:名词作状语 用金;用玉 ﹒﹒2.形容词活用

(1)护短不纳 ( )________

(2)实愿罄其狂瞽 ( )________

(3)臣亦不能独全其家 ( )________

(4)有所开说,必虚己纳之 ( )________

(5)主若自贤,臣不匡正 ( )________

答案:(1)形容词作名词 短处 (2)形容词作动词 竭尽 (3)形容词的使动用法 使……保全 (4)形容词的使动用法 使……虚心 (5)形容词的意动用法 以为……贤明﹒﹒﹒﹒﹒三、古今异义

1.百僚进见者,皆失其举措

古义:________________ 今义:举动;措施

2.每见人奏事,必假颜色

古义:_______________

今义:由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象

3.惟君臣相遇

古义:________________ 今义:遇见彼此

答案:1.举止 2.脸色 3.相互对待﹒﹒﹒﹒﹒﹒四、判断下列文言句式的类型并翻译。

1.虞世基等,寻亦诛死。 ( )

翻译:__________________________________________

2.恒恐上不称天心,下为百姓所怨。 ( )

翻译:?__________________________________________

答案: 1.被动句。语意被动句。 虞世基等人,不久也被诛杀。

2.被动句。“为……所”为标志的被动句。 常常害怕对上不能使上天称心如意,对下被百姓怨恨。3.又比见人来奏事者,多有怖慑。 ( )

翻译:________________________________________________

4.百僚进见者,皆失其举措。 ( )

翻译:?________________________________________________

答案:3.定语后置句。定语“来奏事”置于中心词“人”后。 此外近来见到来奏事的人,大多显得心怀恐惧。

4.定语后置句。定语“进见”置于中心词“百僚”后。 百官中觐见的人,(见到他)都会慌了手脚而举止失当。【语句品评】

1.人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。

【句意品读】从一面明镜中,可以观察到一个人的容颜。因此,一个人想

看到自己的面容,必须要有一面明镜。人非圣贤,得失很难自我察觉。特

别是一国之君,要想知道自己的过失,必须借助于忠臣这面镜子。

【知行启迪】人贵有自知之明,自身的缺点和错误,有时候自己很难发现,

别人发现并指出来了,这是对自己有好处的事情,我们应虚心接受绝不能

因为别人的话不中听,或者认为别人的话揭了自己的短,而拒不接受。2.所以诤臣必谏其渐,及其满盈,无所复谏。

【句意品读】人的贪欲是无穷无尽的,因此,在事情刚有苗头时,就必须进谏,做到防微杜渐;如果等到事情发展到一定的程度,小错误演化成大错误,再进谏也没有用了。

【知行启迪】______________________________________________

__________________________________________________________参考示例:人生在世,面对着各种诱惑,人不但要不断地反思自己的言行,谨慎地思虑自己的言行,还要及时理智地接纳汲取别人的意见和建议,将错误或弊端消灭在萌芽状态。【备选链接】

1.自古帝王多任情喜怒,喜则滥赏无功,怒则滥杀无罪。是以天下丧乱,莫不由此。

【句意品读】自古以来很多帝王高兴的时候就滥赏没有功劳的人,发怒的时候就滥杀没有罪的人,全凭自己的喜好怨恨行事,缺乏冷静和理性,导致天下大乱。唐太宗“夙夜未尝不以此为心”,鼓励臣子尽情进谏,以此来监督自己,克制情绪,因此理性治国。

【知行启迪】喜怒无常是无能的表现,真正有魄力、有威信的领导者要坚守原则,公平公正,就事论事,不迁怒于无辜之人。同时能广开言路,学会倾听,虚心诚恳地了解别人的想法。2.惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安。

【句意品读】本句用比喻的论证手法,阐述了国家安定的条件和道理。奸邪的臣子辅佐正直的君王,和正直的臣子辅佐不贤能的国君,都不可能使国家太平。只有正直之君遇上忠正之臣,如同鱼得到水,这样才可以使天下安定。

【知行启迪】一个人不可能单独完成所有的工作或任务,都需要高效的协作。特别是在国家治理方面,领导者只有和群众搞好关系,在一个相同的奋斗目标下结成具有稳固关系的利益共同体,团结一致,才能把局面开创好。【精要研习】

1.唐太宗是在什么背景下求谏的?求谏的目的是什么?

【明确】唐太宗发现自己上朝时过于严肃,文武百官都害怕他,举止失常。官员们个个为求自保,不敢直陈意见。于是,他就改变做法,放下皇帝的架子,摆出一副虚心请教的神态,希望听到属下的谏诤之词。

其实,他求谏的目的,并非着眼于人民疾苦,而是总结历史教训,维护唐王朝的统治,其根本是从整个统治阶级的利益出发的。2.唐太宗对于纳谏有着怎样的认识?

【明确】唐太宗参加了推翻隋朝的斗争,从自己的经验出发,他深深地懂得要想保住刚刚建立的大唐江山,必须广开言路,虚心纳谏,实行开明的政策,为此,他以隋炀帝拒谏饰非为鉴,虚怀若谷,从谏如流,避免和纠正了许多错误。3.从课文中,我们可看出唐太宗是一个怎样的人?

【明确】(1)勤于政事:他希望得到大臣的规谏,以匡救自己的过失,对此“夙夜未尝不以此为心”。

(2)虚怀若谷:为了求谏,“每见人奏事,必假颜色”。为了防止大臣因恐惧堵塞言路,“每有谏者”,纵使不合他的心思,也“不以为忤”。

(3)宽厚体谅:对大臣进谏时的心情和处境表示理解,努力创造一种君臣相得的良好氛围。

(4)处事谨慎:时常将前代帝王覆亡的教训挂在嘴边,提醒自己和大臣。【备选要点】

唐太宗在论述“纳谏”时采用了什么样的论证方法?试举例加以说明。

【明确】采用的论证方法有:

(1)比喻论证:如“惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安”“常念魏徵随事谏正,多中朕失,如明镜鉴形,美恶必见”。

(2)类比论证:如“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣”。

(3)假设论证:如“主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎”。 (4)对比论证:如“如属文之士,伎巧之徒,皆自谓己长,他人不及。若名工文匠,商略诋诃,芜词拙迹,于是乃见”。

(5)事实论证:如“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡,虞世基等,寻亦诛死”。【探究平台】

《求谏》中所反映的谏官制度在当今有何积极意义?

我的观点:________________________________________________

_________________________________________________________?参考示例:任贤纳谏,是唐太宗实行的各项制度政策中最重要的一条。也正是这种虚己纳谏与任贤使能的做法,才减少了君主一人专权可能产生的弊政,从政治上促进了“贞观之治”的出现。因此,大臣的忠直敢言与君主的开怀纳谏一向被看作是古代政体运作的理想状态。

在当今社会,我们在坚持共产党的领导的同时,更要发挥各民主党派参政议政的作用,倾听他们的建议与要求,共同搞好社会主义现代化建设,从而开创繁荣昌盛的新局面。

第6课 求 谏【词句积淀】

一、字音辨识

俨肃( ) 谏诤( ) 鲠议( )

王珪( ) 刍荛( )( ) 不讳( )

丧乱( ) 属文( ) 芜词( )

诋诃( )( ) 愆过( ) 纂组( )

怖慑( ) 罄其狂瞽( )( )

答案:yǎn zhènɡ ɡěnɡ/ɡuī chú ráo huì/sānɡ zhǔ wú/dǐ hē qiān zuǎn/shè qìnɡ ɡǔ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒二、熟语积累

一日万机:指政务繁忙,每天处理大量的事情。三、名句默写

1.______________,信为难矣。

2.一日万机,一人听断,______________,安能尽善?

3.惟君臣相遇,有同鱼水,______________。

答案:1.自知者明 2.虽复忧劳 3.则海内可安【文言归类】

一、一词多义

1.是

答案:形容词,正确/表判断/代词,这卿言是矣( )

安能辨我是雄雌(《木兰诗》)( )

今急而求子,是寡人之过也(《烛之武退秦师》)( )2.则

答案:连词,用在条件关系中,相当于“才”/连词,用在假设关系中,相当于“就”/连词,用在对比句中,表并列/连词,表承接,“就”/副词,表示肯定,相当于“乃”惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安( )

言而不用,则相继以死( )

喜则滥赏无功,怒则滥杀无罪( )

朕每闲居静坐,则自内省( )

此则危亡之祸( )3.或

答案:副词,有时/连词,或者/代词,有的人/副词,或许或有人臣谏事( )

或在其渐,或已将终( )

或以为死,或以为亡(《陈涉世家》)( )

云霞明灭或可睹(《梦游天姥吟留别》)( )二、指出下列加点词的活用类型并释义

1.名词活用

漆器不已,必金为之;金器不已,必玉为之 ( )________

答案:名词作状语 用金;用玉 ﹒﹒2.形容词活用

(1)护短不纳 ( )________

(2)实愿罄其狂瞽 ( )________

(3)臣亦不能独全其家 ( )________

(4)有所开说,必虚己纳之 ( )________

(5)主若自贤,臣不匡正 ( )________

答案:(1)形容词作名词 短处 (2)形容词作动词 竭尽 (3)形容词的使动用法 使……保全 (4)形容词的使动用法 使……虚心 (5)形容词的意动用法 以为……贤明﹒﹒﹒﹒﹒三、古今异义

1.百僚进见者,皆失其举措

古义:________________ 今义:举动;措施

2.每见人奏事,必假颜色

古义:_______________

今义:由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象

3.惟君臣相遇

古义:________________ 今义:遇见彼此

答案:1.举止 2.脸色 3.相互对待﹒﹒﹒﹒﹒﹒四、判断下列文言句式的类型并翻译。

1.虞世基等,寻亦诛死。 ( )

翻译:__________________________________________

2.恒恐上不称天心,下为百姓所怨。 ( )

翻译:?__________________________________________

答案: 1.被动句。语意被动句。 虞世基等人,不久也被诛杀。

2.被动句。“为……所”为标志的被动句。 常常害怕对上不能使上天称心如意,对下被百姓怨恨。3.又比见人来奏事者,多有怖慑。 ( )

翻译:________________________________________________

4.百僚进见者,皆失其举措。 ( )

翻译:?________________________________________________

答案:3.定语后置句。定语“来奏事”置于中心词“人”后。 此外近来见到来奏事的人,大多显得心怀恐惧。

4.定语后置句。定语“进见”置于中心词“百僚”后。 百官中觐见的人,(见到他)都会慌了手脚而举止失当。【语句品评】

1.人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。

【句意品读】从一面明镜中,可以观察到一个人的容颜。因此,一个人想

看到自己的面容,必须要有一面明镜。人非圣贤,得失很难自我察觉。特

别是一国之君,要想知道自己的过失,必须借助于忠臣这面镜子。

【知行启迪】人贵有自知之明,自身的缺点和错误,有时候自己很难发现,

别人发现并指出来了,这是对自己有好处的事情,我们应虚心接受绝不能

因为别人的话不中听,或者认为别人的话揭了自己的短,而拒不接受。2.所以诤臣必谏其渐,及其满盈,无所复谏。

【句意品读】人的贪欲是无穷无尽的,因此,在事情刚有苗头时,就必须进谏,做到防微杜渐;如果等到事情发展到一定的程度,小错误演化成大错误,再进谏也没有用了。

【知行启迪】______________________________________________

__________________________________________________________参考示例:人生在世,面对着各种诱惑,人不但要不断地反思自己的言行,谨慎地思虑自己的言行,还要及时理智地接纳汲取别人的意见和建议,将错误或弊端消灭在萌芽状态。【备选链接】

1.自古帝王多任情喜怒,喜则滥赏无功,怒则滥杀无罪。是以天下丧乱,莫不由此。

【句意品读】自古以来很多帝王高兴的时候就滥赏没有功劳的人,发怒的时候就滥杀没有罪的人,全凭自己的喜好怨恨行事,缺乏冷静和理性,导致天下大乱。唐太宗“夙夜未尝不以此为心”,鼓励臣子尽情进谏,以此来监督自己,克制情绪,因此理性治国。

【知行启迪】喜怒无常是无能的表现,真正有魄力、有威信的领导者要坚守原则,公平公正,就事论事,不迁怒于无辜之人。同时能广开言路,学会倾听,虚心诚恳地了解别人的想法。2.惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安。

【句意品读】本句用比喻的论证手法,阐述了国家安定的条件和道理。奸邪的臣子辅佐正直的君王,和正直的臣子辅佐不贤能的国君,都不可能使国家太平。只有正直之君遇上忠正之臣,如同鱼得到水,这样才可以使天下安定。

【知行启迪】一个人不可能单独完成所有的工作或任务,都需要高效的协作。特别是在国家治理方面,领导者只有和群众搞好关系,在一个相同的奋斗目标下结成具有稳固关系的利益共同体,团结一致,才能把局面开创好。【精要研习】

1.唐太宗是在什么背景下求谏的?求谏的目的是什么?

【明确】唐太宗发现自己上朝时过于严肃,文武百官都害怕他,举止失常。官员们个个为求自保,不敢直陈意见。于是,他就改变做法,放下皇帝的架子,摆出一副虚心请教的神态,希望听到属下的谏诤之词。

其实,他求谏的目的,并非着眼于人民疾苦,而是总结历史教训,维护唐王朝的统治,其根本是从整个统治阶级的利益出发的。2.唐太宗对于纳谏有着怎样的认识?

【明确】唐太宗参加了推翻隋朝的斗争,从自己的经验出发,他深深地懂得要想保住刚刚建立的大唐江山,必须广开言路,虚心纳谏,实行开明的政策,为此,他以隋炀帝拒谏饰非为鉴,虚怀若谷,从谏如流,避免和纠正了许多错误。3.从课文中,我们可看出唐太宗是一个怎样的人?

【明确】(1)勤于政事:他希望得到大臣的规谏,以匡救自己的过失,对此“夙夜未尝不以此为心”。

(2)虚怀若谷:为了求谏,“每见人奏事,必假颜色”。为了防止大臣因恐惧堵塞言路,“每有谏者”,纵使不合他的心思,也“不以为忤”。

(3)宽厚体谅:对大臣进谏时的心情和处境表示理解,努力创造一种君臣相得的良好氛围。

(4)处事谨慎:时常将前代帝王覆亡的教训挂在嘴边,提醒自己和大臣。【备选要点】

唐太宗在论述“纳谏”时采用了什么样的论证方法?试举例加以说明。

【明确】采用的论证方法有:

(1)比喻论证:如“惟君臣相遇,有同鱼水,则海内可安”“常念魏徵随事谏正,多中朕失,如明镜鉴形,美恶必见”。

(2)类比论证:如“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣”。

(3)假设论证:如“主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎”。 (4)对比论证:如“如属文之士,伎巧之徒,皆自谓己长,他人不及。若名工文匠,商略诋诃,芜词拙迹,于是乃见”。

(5)事实论证:如“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡,虞世基等,寻亦诛死”。【探究平台】

《求谏》中所反映的谏官制度在当今有何积极意义?

我的观点:________________________________________________

_________________________________________________________?参考示例:任贤纳谏,是唐太宗实行的各项制度政策中最重要的一条。也正是这种虚己纳谏与任贤使能的做法,才减少了君主一人专权可能产生的弊政,从政治上促进了“贞观之治”的出现。因此,大臣的忠直敢言与君主的开怀纳谏一向被看作是古代政体运作的理想状态。

在当今社会,我们在坚持共产党的领导的同时,更要发挥各民主党派参政议政的作用,倾听他们的建议与要求,共同搞好社会主义现代化建设,从而开创繁荣昌盛的新局面。

同课章节目录