高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:《日知录》三则

文档属性

| 名称 | 高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:《日知录》三则 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 361.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-13 07:36:52 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。第九单元 经 世 致 用

第9课 《日知录》三则【词句积淀】

一、字音辨识

无稽( ) 剿袭( ) 谀佞( )

诸子( ) 舛漏( ) 潢潦( )

襟裾( ) 名誉( ) 摭华( )

答案:jī chāo nìnɡ/zhū chuǎn huánɡ/jū yù zhí﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒二、熟语积累

1.自成一家:指在某种学问上或技艺上有独创的见解或独特的做法,能自成体系。

2.一家之言:指有独特见解、自成体系的学术论述,也泛指一个学派或个人的理论、说法。

3.华而不实:指花开得好看,但不结果实。比喻外表好看,内容空虚。火眼金睛(判断下列句中加点词的正误。)

1.苏轼擅长书法,他取法颜真卿,但能自成一家,与蔡襄、黄庭坚、

米芾并称宋代四大家。

2.父亲代表我们全家在家族会上发表了看法,并强调说:“这是我们

一家经过讨论后决定的一家之言”。

3.做工作要扎扎实实,讲求实效,不要华而不实,夸夸其谈。

答案: 1. √。 2.×。望文生义 3.√。三、名句默写

1.__________,曰明道也,纪政事也,察民隐也,乐道人之善也。

2.其必古人之所未及就,__________,而后为之,庶乎其传也与?

3. 谓文章止于润身,__________。

答案:1.文之不可绝于天地间者 2.后世之所不可无 3.政事可以及物 【文言归类】

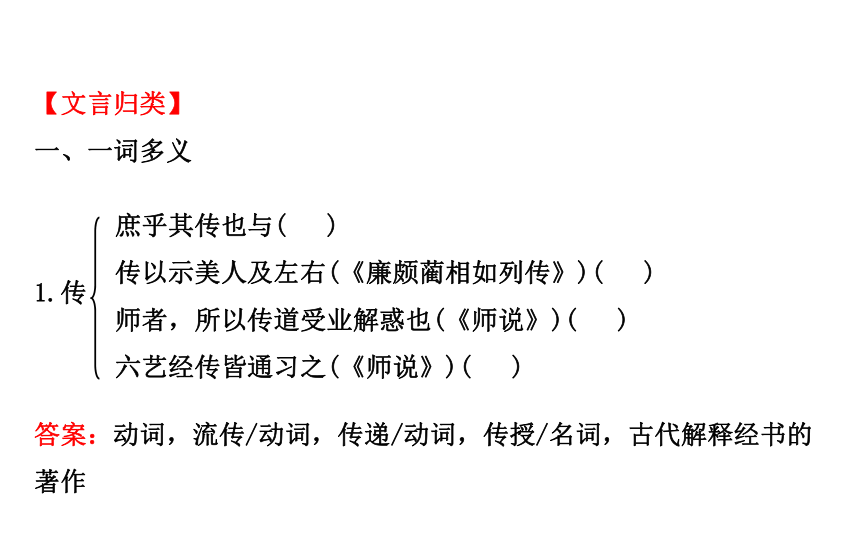

一、一词多义

1.传

答案:动词,流传/动词,传递/动词,传授/名词,古代解释经书的著作庶乎其传也与( )

传以示美人及左右(《廉颇蔺相如列传》)( )

师者,所以传道受业解惑也(《师说》)( )

六艺经传皆通习之(《师说》)( )2.通

答案:动词,通晓/动词,通行、通过/副词,普遍/量词,遍固有不识经术,不通古今( )

初极狭,才通人(《桃花源记》)( )

六艺经传皆通习之(《师说》)( )

著我绣夹裙,事事四五通(《孔雀东南飞并序》)( )3.识

答案:名词,见识/动词,认识/动词,识别、辨认/动词,记住士当以器识为先( )

相逢何必曾相识(《琵琶行并序》)( )

独其为文犹可识,曰“花山”(《游褒禅山记》)( )

默而识之,学而不厌(《论语·述而》)( )4.观

答案:动词,观看/动词,观察、审察/动词,观赏/名词,景象无足观矣( )

由此观之,王之蔽甚矣(《邹忌讽齐王纳谏》) ( )

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖(《岳阳楼记》) ( )

而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远(《游褒禅山

记》) ( )5.止

答案:动词,停留/动词,停住、中断进程/动词,挽留谓文章止于润身( )

一狼得骨止,一狼仍从(《狼》)( )

蔺相如固止之(《廉颇蔺相如列传》)( )6.望

答案:动词,希望/动词,观察/名词,希望/名词,声望况望多名誉( )

吾令人望其气(《鸿门宴》)( )

则请立太子为王,以绝秦望(《廉颇蔺相如列传》)( )

先达德隆望尊(《送东阳马生序》)( )二、指出下列加点词的活用类型并释义

1.名词活用

(1)人不通古今,马牛而襟裾 ( )____________

(2)然则以文人名于世 ( )____________

(3)摭我华而不实我实 ( )____________

(4)朝满夕已除 ( )____________

答案:(1)名词作动词 穿衣服 (2)名词作动词 出名 (3)名词作动词 汲取 (4)名词作状语 在早晨 在晚上 ﹒﹒﹒﹒2.动词活用

察民隐也 ( )____________

3.形容词活用

曰明道也 ( )____________

4.其他活用

一号为文人 ( )____________

答案:2.(1)动词作名词 隐情 3.形容词作动词 阐明 4.数词作副词

一旦﹒﹒﹒三、古今异义

1.一号为文人

古义:____________________

今义:表示次序第一或等级第一位

2.空同大以为不平矣

古义:____________________

今义:不公平;因不公平的事而愤怒或不满

答案:1.两个词,“一”为“一旦”;“号”为“称,称为”

2.不以为然3.欧阳永叔与学者言

古义:_____________

今义:指在学术上有一定成就的人

答案:求学的人四、判断下列文言句式的类型并翻译。

1.人不通古今,马牛而襟裾。( )

翻译:___________________________________

2.若此者,有损于己,无益于人。( )

翻译:___________________________________

答案: 1.判断句、定语后置句。语意判断句,定语“襟裾”置于中心语“马牛”后。人不通晓古今,就像是穿衣服的马牛。

2. 状语后置句。状语“于己”“于人”置于中心词“有损”“无益”后。像这类文章,于己有害,于人无益。3.行身陷不义。( )

翻译:___________________________________

4.庶乎其传也与?( )

翻译:___________________________________

答案:3.省略句。“陷”后省略介词“于”。自身行为陷 (于) 不义之中。

4. 固定句式,“庶乎……与”表示猜测,相当于“大概(或许)……吧”。或许才能流传下来吧?【语句品评】

1.若此者,有益于天下,有益于将来。

【句意品读】能阐明事理,记述政事,体察民情,乐于称道别人的善行的书“功在当代,利在千秋”。

【知行启迪】一本好书,不应仅仅为读者呈现一场视觉盛宴,更应该引领读者走进作者所呈现的世界,使读者在阅读的同时,全身心地投入到每一个情景中去,用心聆听作者的心灵感悟;一本好书,应该让读者看到一个不同的世界,发现藏匿在身边的每一个小幸福,勇敢鞭挞生活中的不公与邪恶。写出一本好书是件“功德”。2.其必古人之所未及就,后世之所不可无,而后为之,庶乎其传也与?

【句意品读】好的文学作品不是拼凑而成的,而是需要作家的深思熟虑、苦思冥想,在自身深厚的知识修养的基础上找到独特的视角,然后厚积薄发,这样的作品才具有独特的见解,具有长期效应。

【知行启迪】创新独特意味着能别出心裁地做出前人未曾做过的事,有社会价值意味着创造的结果或产品具有实用价值或学术价值、道德价值、审美价值等。因此,知识经验的量的多少并不足以决定创造性思维的水平,对知识理解的深度以及知识经验的组织方式对创造性具有重要影响,我们需要具备创造能力。3.人不通古今,马牛而襟裾。

【句意品读】人活在世上,如果仅仅满足于自身的物质要求,就与动物没有实际上的区别;人应当在精神层面上有所追求,应师从先贤哲人,在修养身心上有所成就和追求。

【知行启迪】______________________________________________

__________________________________________________________参考示例:人是会思想的动物,人活在世上就应该懂得做人的基本道理,懂得人活在社会上的权利和责任,懂得社会道德伦理,懂得自己的人生意义与价值,懂得什么是真善美什么又是假恶丑,懂得人与人之间、人与社会之间、人与自然界之间的和谐关系,懂得付出与收获的关系等等,懂得这些做人的道理,才能更好地为人处世,成为真正的人。

我们应该学习做人的道理,积极进取,修养自己的品德,提高自身素质,做一个高素质的人。 【精要研习】

1.简述“文之不可绝于天地间者”的四个理由。

【明确】明治乱之理、纪政治得失、察民间隐情、彰美德善行。“明治乱”是阐明为政理论,“纪政事”是记录为政事迹,“察民隐”是体察民心,“乐道人善”是体悟人情。2.《著书之难》与《文人之多》两则在立论上有什么相同之处与不同之处?

【明确】《著书之难》与《文人之多》两则的立论有异有同。

(1)不同之处:《著书之难》以著书为话题,从正面立论,说“难”是高标准严要求,是为了与“后人之书”的“易”做对比。《文人之多》是以人为话题,从反面立论,说假“文人”多,正是要揭示真“文人”少。

(2)相同之处:《著书之难》与《文人之多》所强调的主旨具有一致性,借用司马迁的话来说就是“通古今之变,成一家之言”。3.怎样评价顾炎武“经世致用”的思想?

【明确】(1)顾炎武以“经世致用”为其信念,《文须有益于天下》强调文以载道,文以纪事,文以揭示民间疾苦、称扬善行,从正面立论,从反面申述,旗帜鲜明地主张作文要经世致用。

(2)《著书之难》析古剖今,提出“必古人之所未及就,后世之所不可无”的著述标准,主张独创,反对急功近利,实际上还是在提倡治学不为空言,要切合实际,期于有用。 (3)《文人之多》主张“识经术”“通古今”,去华就实,从养器识的角度强调修身的重要性。作者认为,唐宋以后,著作泛滥,文人之多,文风浮华,都是人们的思想观念出了问题,所以首先要端正创作态度。 【探究平台】

顾炎武所提出的“文须有益于天下”在今天有什么现实积极意义?

我的观点:_______________________________________________

_________________________________________________________参考示例:现今社会下,“文须有益于天下”也显得尤为重要。为了社会的发展、和谐、稳定,我们就应当多讲“于社会有益之事”。在政治上思想上形成合力,为社会主义现代化建设增添自己的力量。国家和谐,人民安居乐业,社会才能长足发展。不利于天下的话语徒说无益,只能成为社会主义现代化建设的不和谐音符。所以我们应提倡顾炎武所说的“文须有益于天下”的主张。

第9课 《日知录》三则【词句积淀】

一、字音辨识

无稽( ) 剿袭( ) 谀佞( )

诸子( ) 舛漏( ) 潢潦( )

襟裾( ) 名誉( ) 摭华( )

答案:jī chāo nìnɡ/zhū chuǎn huánɡ/jū yù zhí﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒二、熟语积累

1.自成一家:指在某种学问上或技艺上有独创的见解或独特的做法,能自成体系。

2.一家之言:指有独特见解、自成体系的学术论述,也泛指一个学派或个人的理论、说法。

3.华而不实:指花开得好看,但不结果实。比喻外表好看,内容空虚。火眼金睛(判断下列句中加点词的正误。)

1.苏轼擅长书法,他取法颜真卿,但能自成一家,与蔡襄、黄庭坚、

米芾并称宋代四大家。

2.父亲代表我们全家在家族会上发表了看法,并强调说:“这是我们

一家经过讨论后决定的一家之言”。

3.做工作要扎扎实实,讲求实效,不要华而不实,夸夸其谈。

答案: 1. √。 2.×。望文生义 3.√。三、名句默写

1.__________,曰明道也,纪政事也,察民隐也,乐道人之善也。

2.其必古人之所未及就,__________,而后为之,庶乎其传也与?

3. 谓文章止于润身,__________。

答案:1.文之不可绝于天地间者 2.后世之所不可无 3.政事可以及物 【文言归类】

一、一词多义

1.传

答案:动词,流传/动词,传递/动词,传授/名词,古代解释经书的著作庶乎其传也与( )

传以示美人及左右(《廉颇蔺相如列传》)( )

师者,所以传道受业解惑也(《师说》)( )

六艺经传皆通习之(《师说》)( )2.通

答案:动词,通晓/动词,通行、通过/副词,普遍/量词,遍固有不识经术,不通古今( )

初极狭,才通人(《桃花源记》)( )

六艺经传皆通习之(《师说》)( )

著我绣夹裙,事事四五通(《孔雀东南飞并序》)( )3.识

答案:名词,见识/动词,认识/动词,识别、辨认/动词,记住士当以器识为先( )

相逢何必曾相识(《琵琶行并序》)( )

独其为文犹可识,曰“花山”(《游褒禅山记》)( )

默而识之,学而不厌(《论语·述而》)( )4.观

答案:动词,观看/动词,观察、审察/动词,观赏/名词,景象无足观矣( )

由此观之,王之蔽甚矣(《邹忌讽齐王纳谏》) ( )

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖(《岳阳楼记》) ( )

而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远(《游褒禅山

记》) ( )5.止

答案:动词,停留/动词,停住、中断进程/动词,挽留谓文章止于润身( )

一狼得骨止,一狼仍从(《狼》)( )

蔺相如固止之(《廉颇蔺相如列传》)( )6.望

答案:动词,希望/动词,观察/名词,希望/名词,声望况望多名誉( )

吾令人望其气(《鸿门宴》)( )

则请立太子为王,以绝秦望(《廉颇蔺相如列传》)( )

先达德隆望尊(《送东阳马生序》)( )二、指出下列加点词的活用类型并释义

1.名词活用

(1)人不通古今,马牛而襟裾 ( )____________

(2)然则以文人名于世 ( )____________

(3)摭我华而不实我实 ( )____________

(4)朝满夕已除 ( )____________

答案:(1)名词作动词 穿衣服 (2)名词作动词 出名 (3)名词作动词 汲取 (4)名词作状语 在早晨 在晚上 ﹒﹒﹒﹒2.动词活用

察民隐也 ( )____________

3.形容词活用

曰明道也 ( )____________

4.其他活用

一号为文人 ( )____________

答案:2.(1)动词作名词 隐情 3.形容词作动词 阐明 4.数词作副词

一旦﹒﹒﹒三、古今异义

1.一号为文人

古义:____________________

今义:表示次序第一或等级第一位

2.空同大以为不平矣

古义:____________________

今义:不公平;因不公平的事而愤怒或不满

答案:1.两个词,“一”为“一旦”;“号”为“称,称为”

2.不以为然3.欧阳永叔与学者言

古义:_____________

今义:指在学术上有一定成就的人

答案:求学的人四、判断下列文言句式的类型并翻译。

1.人不通古今,马牛而襟裾。( )

翻译:___________________________________

2.若此者,有损于己,无益于人。( )

翻译:___________________________________

答案: 1.判断句、定语后置句。语意判断句,定语“襟裾”置于中心语“马牛”后。人不通晓古今,就像是穿衣服的马牛。

2. 状语后置句。状语“于己”“于人”置于中心词“有损”“无益”后。像这类文章,于己有害,于人无益。3.行身陷不义。( )

翻译:___________________________________

4.庶乎其传也与?( )

翻译:___________________________________

答案:3.省略句。“陷”后省略介词“于”。自身行为陷 (于) 不义之中。

4. 固定句式,“庶乎……与”表示猜测,相当于“大概(或许)……吧”。或许才能流传下来吧?【语句品评】

1.若此者,有益于天下,有益于将来。

【句意品读】能阐明事理,记述政事,体察民情,乐于称道别人的善行的书“功在当代,利在千秋”。

【知行启迪】一本好书,不应仅仅为读者呈现一场视觉盛宴,更应该引领读者走进作者所呈现的世界,使读者在阅读的同时,全身心地投入到每一个情景中去,用心聆听作者的心灵感悟;一本好书,应该让读者看到一个不同的世界,发现藏匿在身边的每一个小幸福,勇敢鞭挞生活中的不公与邪恶。写出一本好书是件“功德”。2.其必古人之所未及就,后世之所不可无,而后为之,庶乎其传也与?

【句意品读】好的文学作品不是拼凑而成的,而是需要作家的深思熟虑、苦思冥想,在自身深厚的知识修养的基础上找到独特的视角,然后厚积薄发,这样的作品才具有独特的见解,具有长期效应。

【知行启迪】创新独特意味着能别出心裁地做出前人未曾做过的事,有社会价值意味着创造的结果或产品具有实用价值或学术价值、道德价值、审美价值等。因此,知识经验的量的多少并不足以决定创造性思维的水平,对知识理解的深度以及知识经验的组织方式对创造性具有重要影响,我们需要具备创造能力。3.人不通古今,马牛而襟裾。

【句意品读】人活在世上,如果仅仅满足于自身的物质要求,就与动物没有实际上的区别;人应当在精神层面上有所追求,应师从先贤哲人,在修养身心上有所成就和追求。

【知行启迪】______________________________________________

__________________________________________________________参考示例:人是会思想的动物,人活在世上就应该懂得做人的基本道理,懂得人活在社会上的权利和责任,懂得社会道德伦理,懂得自己的人生意义与价值,懂得什么是真善美什么又是假恶丑,懂得人与人之间、人与社会之间、人与自然界之间的和谐关系,懂得付出与收获的关系等等,懂得这些做人的道理,才能更好地为人处世,成为真正的人。

我们应该学习做人的道理,积极进取,修养自己的品德,提高自身素质,做一个高素质的人。 【精要研习】

1.简述“文之不可绝于天地间者”的四个理由。

【明确】明治乱之理、纪政治得失、察民间隐情、彰美德善行。“明治乱”是阐明为政理论,“纪政事”是记录为政事迹,“察民隐”是体察民心,“乐道人善”是体悟人情。2.《著书之难》与《文人之多》两则在立论上有什么相同之处与不同之处?

【明确】《著书之难》与《文人之多》两则的立论有异有同。

(1)不同之处:《著书之难》以著书为话题,从正面立论,说“难”是高标准严要求,是为了与“后人之书”的“易”做对比。《文人之多》是以人为话题,从反面立论,说假“文人”多,正是要揭示真“文人”少。

(2)相同之处:《著书之难》与《文人之多》所强调的主旨具有一致性,借用司马迁的话来说就是“通古今之变,成一家之言”。3.怎样评价顾炎武“经世致用”的思想?

【明确】(1)顾炎武以“经世致用”为其信念,《文须有益于天下》强调文以载道,文以纪事,文以揭示民间疾苦、称扬善行,从正面立论,从反面申述,旗帜鲜明地主张作文要经世致用。

(2)《著书之难》析古剖今,提出“必古人之所未及就,后世之所不可无”的著述标准,主张独创,反对急功近利,实际上还是在提倡治学不为空言,要切合实际,期于有用。 (3)《文人之多》主张“识经术”“通古今”,去华就实,从养器识的角度强调修身的重要性。作者认为,唐宋以后,著作泛滥,文人之多,文风浮华,都是人们的思想观念出了问题,所以首先要端正创作态度。 【探究平台】

顾炎武所提出的“文须有益于天下”在今天有什么现实积极意义?

我的观点:_______________________________________________

_________________________________________________________参考示例:现今社会下,“文须有益于天下”也显得尤为重要。为了社会的发展、和谐、稳定,我们就应当多讲“于社会有益之事”。在政治上思想上形成合力,为社会主义现代化建设增添自己的力量。国家和谐,人民安居乐业,社会才能长足发展。不利于天下的话语徒说无益,只能成为社会主义现代化建设的不和谐音符。所以我们应提倡顾炎武所说的“文须有益于天下”的主张。

同课章节目录