高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:《朱子语类》三则

文档属性

| 名称 | 高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:《朱子语类》三则 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 415.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-13 07:38:29 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第七单元 天理人欲

第7课 《朱子语类》三则

【词句积淀】

一、字音辨识

着意( ) 愦愦( ) 芜秽( )( )

恁地( ) 剖判( ) 不肖( )

昏塞( ) 札定脚( ) 战战兢兢( )

答案:zhuó kuì wú huì nèn pōu xiào sè zhá jīnɡ

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

二、熟语积累

1.战战兢兢:战战:恐惧的样子;兢兢:小心谨慎的样子。形容因害怕而微微发抖的样子。也形容小心谨慎的样子。

2.如履薄冰:像走在薄冰上一样。比喻行事极为谨慎,存有戒心。

火眼金睛(判断下列句中加点词的正误。)

1.有志气的青年在困难面前一定十分沉着,想办法加以克服,而不会

战战兢兢,被困难吓倒。 ( )

2.国际金融危机给世界经济带来了极大冲击,曾经富庶的大西洋某岛

国如今经济状况已如履薄冰,濒临“国家破产”的边缘。 ( )

答案:1.√ 2.× 所指对象错误。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

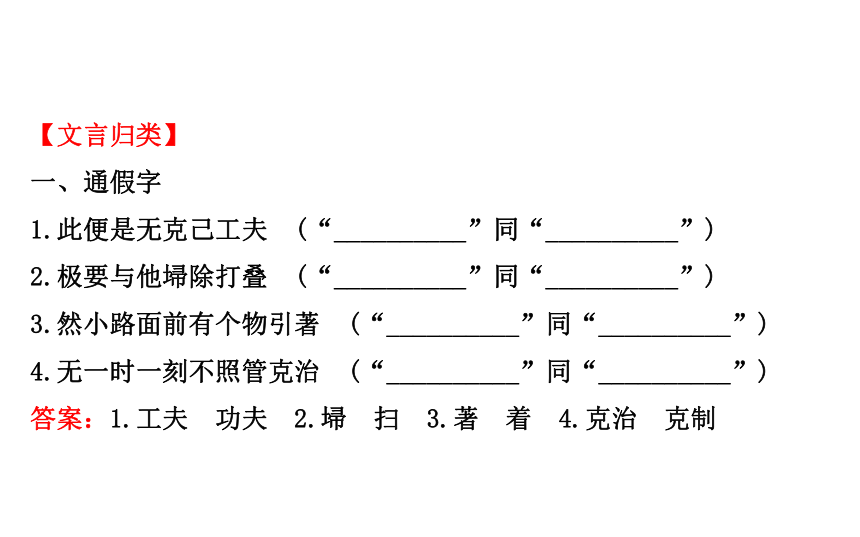

【文言归类】

一、通假字

1.此便是无克己工夫 (“__________”同“__________”)

2.极要与他埽除打叠 (“__________”同“__________”)

3.然小路面前有个物引著 (“__________”同“__________”)

4.无一时一刻不照管克治 (“__________”同“__________”)

答案:1.工夫 功夫 2.埽 扫 3.著 着 4.克治 克制

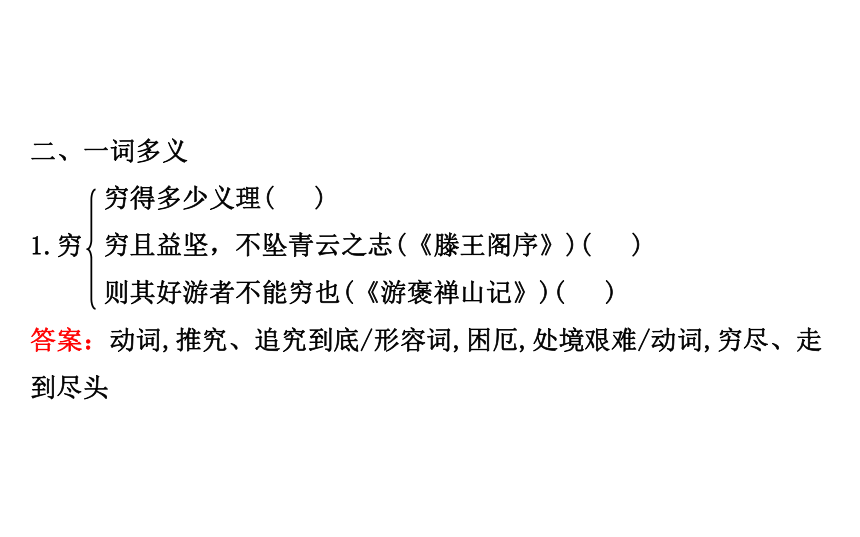

二、一词多义

1.穷

答案:动词,推究、追究到底/形容词,困厄,处境艰难/动词,穷尽、走到尽头

穷得多少义理( )

穷且益坚,不坠青云之志(《滕王阁序》)( )

则其好游者不能穷也(《游褒禅山记》)( )

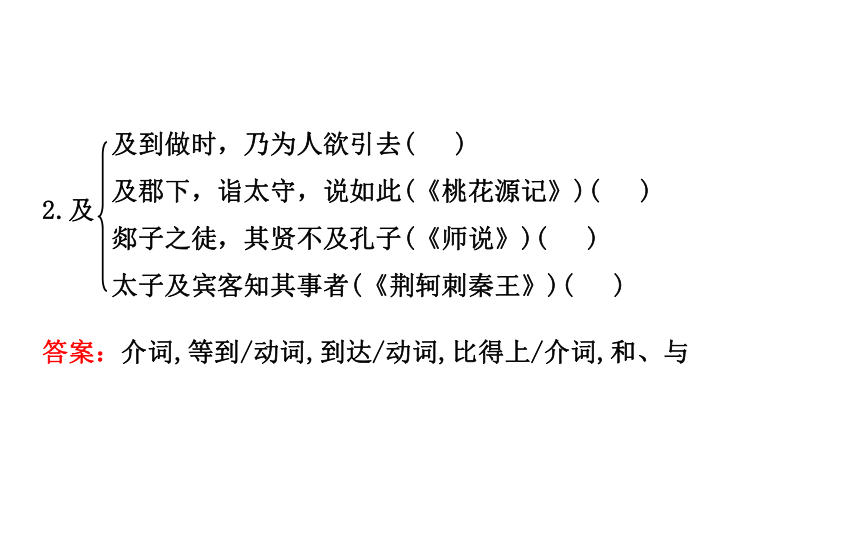

2.及

答案:介词,等到/动词,到达/动词,比得上/介词,和、与

及到做时,乃为人欲引去( )

及郡下,诣太守,说如此(《桃花源记》)( )

郯子之徒,其贤不及孔子(《师说》)( )

太子及宾客知其事者(《荆轲刺秦王》)( )

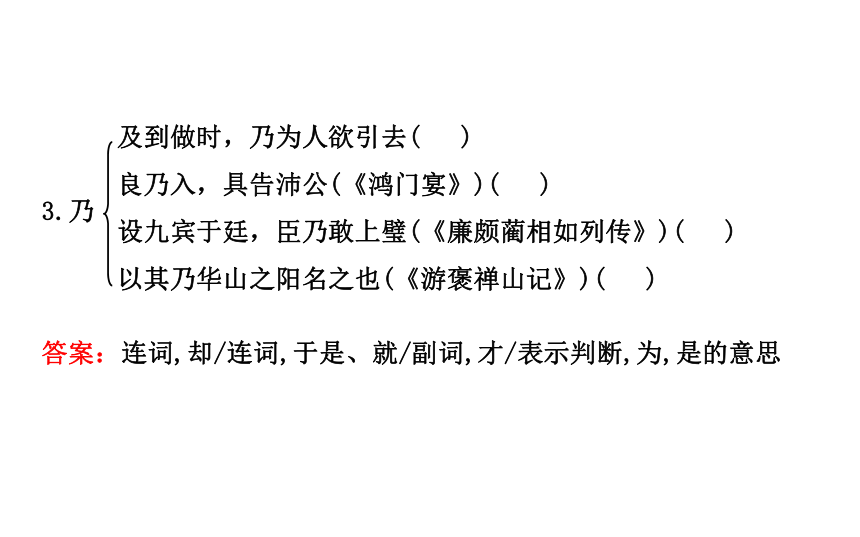

3.乃

答案:连词,却/连词,于是、就/副词,才/表示判断,为,是的意思

及到做时,乃为人欲引去( )

良乃入,具告沛公(《鸿门宴》)( )

设九宾于廷,臣乃敢上璧(《廉颇蔺相如列传》)( )

以其乃华山之阳名之也(《游褒禅山记》)( )

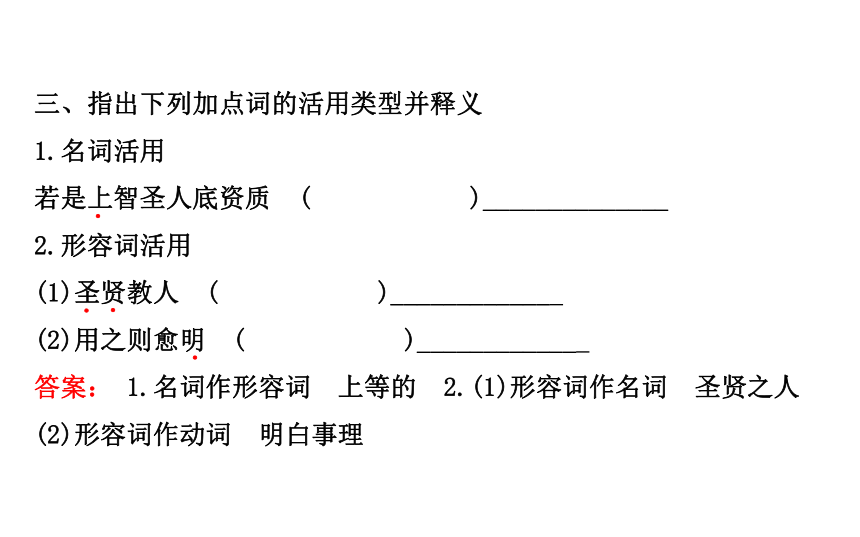

三、指出下列加点词的活用类型并释义

1.名词活用

若是上智圣人底资质 ( )______________

2.形容词活用

(1)圣贤教人 ( )____________

(2)用之则愈明 ( )____________

答案: 1.名词作形容词 上等的 2.(1)形容词作名词 圣贤之人 (2)形容词作动词 明白事理

﹒

﹒

﹒

﹒

四、古今异义

1.古之学者为己

古义: _______________________

今义:指在学术上有一定成就的人

2.且须分个内外

古义: _______________________

今义:方位词。内部和外部,里面和外面

答案:1.学习的人 2.“内”指通过学习提升自己,“外”指学习是为了炫耀自己

﹒

﹒

﹒

﹒

3.若是中人之资质

古义: __________________________________

今义:为双方介绍买卖、调解纠纷等并做见证的人;在身材、相貌、智力等方面居于中等的人

4.须大段著力

古义: __________________________________

今义:大部分,形容数量多,重要的、主要的

答案:3.一般人,普通人 4.仔细

﹒

﹒

﹒

﹒

五、判断下列文言句式的类型并翻译。

1.此便是天理人欲交战之机。 ( )

翻译: _____________________________________________

2.乃为人欲引去。 ( )

翻译: _____________________________________________

答案:1.判断句。“是”为判断句的标志。 这就是天理和人欲交锋的关键。 2.被动句。“为”为被动句的标志。 却被人的欲望牵引而去。

3.君子喻于义。 ( )

翻译: ______________________________________________

4.此须明理以先之,勇猛以行之。 ( )

翻译: ______________________________________________

答案:3.状语后置句。状语“于义”置于谓语“喻”后。 品德高尚的人懂得理义。

4.状语后置句。状语“以先之”置于谓语“明理”后。 这(就要求)必须先明白事理,(然后)勇猛地去做。

5.仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ( )

翻译: ______________________________________________

答案:固定句式,“不亦……乎”表反问,可译为“不……吗 ” 以实现仁德于天下为己任,不是很沉重吗 到死才能停止,不是很遥远吗

【语句品评】

1.读书须读到不忍舍处,方是见得真味。若读之数过,略晓其义即厌之,欲别求书看,则是于此一卷书犹未得趣也。

【句意品读】常言道:“好书不厌百回读。”朱熹认为,书须精读,反复读,深思,不贪多,要勤奋。因为只有通读精读,才能掌握书中的义理,即真味;只有从反复诵读入手,才能真正把书读通、读透。他还特别指出不好的读书习惯,“读之数过,略晓其义即厌之”,读得不深不透,也就是说没有弄懂书中的真趣。

【知行启迪】若要把握书中的精髓,就要勤学苦思;若浅尝辄止,就不能掌握义理、获得知识。在信息爆炸的当代,若要扩大知识面,一目十行、观其大意的速读也是必不可缺的能力。精读与泛读有机结合才是高效的读书法。

2.问:“寻常遇事时,也知此为天理,彼为人欲。及到做时,乃为人欲引去,事已却悔,如何 ”曰:“此便是无克己工夫。这样处,极要与他埽除打叠,方得。”

【句意品读】理与欲的问题,就是道德规范与人的物质欲望之间的关系。天理与人欲是对立的,人欲横行则天理灭,因此在日常生活中用儒家的道德伦理学说去规范人的行为,也就是“存天理、灭人欲”。

【知行启迪】重拾中国传统儒家的“节欲”观,则将大有益于人们对自我节制欲求问题的思考,具有重要的现实意义。当今世界人类生存环境的危机,追根究底,是由于人们对自己欲望的无限度放纵和追求。许多贪官私欲无度,身陷囹圄,就是因为无“克己工夫”,不时常打扫心灵尘埃的缘故。

3.今人只一言一动,一步一趋,便有个为义为利在里。从这边便是为义,从那边便是为利;向内便是入圣贤之域,向外便是趋愚不肖之途。

【句意品读】重义轻利是儒家的一贯立场,朱熹把义利问题等同于理欲问题,把孔孟关于义利的关系从理学的角度做了进一步的论证。在他看来,一个人要加强道德修养,主要的就是要严守义利之分别。

【知行启迪】____________________________________________

_______________________________________________________

参考示例:儒家的“义利观”对中国社会历史的发展有着积极的影响,但也有一些消极的影响。当今社会,二者之间更需要协调,一味地强调“义”或一味强调“利”都是不合时宜的,找准义与利的结合点,发挥这两者的积极作用,只有在“义”与“利”之间求和谐,才有利于社会的发展,促进时代的进步。

【精要研习】

1.第一则讲了一种怎样的读书方法 请结合具体的内容加以分析。

【明确】

2.圣人、贤人、普通人在天理、人欲之间是如何选择的 应如何看待

【明确】

圣人 自然存天理而行,即在理欲问题上依天理而行

贤人 先分辨再行动,即明辨天理后行动

普通人 克制私欲而行,即需要用力克制自己的欲望,依照天理行事

态度:对于理欲之辨的问题要谨慎对待,这样才能达到道德修养的最终目标

3.本则门人向朱熹问的是关于读书的问题,朱熹却回答义利之辨,是否答非所问 为什么

【明确】并不是答非所问。

读书首先要明辨义利,是“为人”还是“为己”,是为了成圣成贤,还是趋于愚昧不肖,这是读书的原则。所以,整段语录也是和读书密切相关的,他说的是读书的一个原则性问题。

【探究平台】

《朱子语录》集中体现了理学的思想,阅读下面材料,概括理学思想的

进步之处。

朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无

度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是

公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、

义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是

正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,

又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。

根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹

“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

我的观点:

答案:进步之处:理学思想具有忧患意识,关注国家政治;崇尚道德,强调道德对社会的重要性;主张力行,具有务实倾向。

第七单元 天理人欲

第7课 《朱子语类》三则

【词句积淀】

一、字音辨识

着意( ) 愦愦( ) 芜秽( )( )

恁地( ) 剖判( ) 不肖( )

昏塞( ) 札定脚( ) 战战兢兢( )

答案:zhuó kuì wú huì nèn pōu xiào sè zhá jīnɡ

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

二、熟语积累

1.战战兢兢:战战:恐惧的样子;兢兢:小心谨慎的样子。形容因害怕而微微发抖的样子。也形容小心谨慎的样子。

2.如履薄冰:像走在薄冰上一样。比喻行事极为谨慎,存有戒心。

火眼金睛(判断下列句中加点词的正误。)

1.有志气的青年在困难面前一定十分沉着,想办法加以克服,而不会

战战兢兢,被困难吓倒。 ( )

2.国际金融危机给世界经济带来了极大冲击,曾经富庶的大西洋某岛

国如今经济状况已如履薄冰,濒临“国家破产”的边缘。 ( )

答案:1.√ 2.× 所指对象错误。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【文言归类】

一、通假字

1.此便是无克己工夫 (“__________”同“__________”)

2.极要与他埽除打叠 (“__________”同“__________”)

3.然小路面前有个物引著 (“__________”同“__________”)

4.无一时一刻不照管克治 (“__________”同“__________”)

答案:1.工夫 功夫 2.埽 扫 3.著 着 4.克治 克制

二、一词多义

1.穷

答案:动词,推究、追究到底/形容词,困厄,处境艰难/动词,穷尽、走到尽头

穷得多少义理( )

穷且益坚,不坠青云之志(《滕王阁序》)( )

则其好游者不能穷也(《游褒禅山记》)( )

2.及

答案:介词,等到/动词,到达/动词,比得上/介词,和、与

及到做时,乃为人欲引去( )

及郡下,诣太守,说如此(《桃花源记》)( )

郯子之徒,其贤不及孔子(《师说》)( )

太子及宾客知其事者(《荆轲刺秦王》)( )

3.乃

答案:连词,却/连词,于是、就/副词,才/表示判断,为,是的意思

及到做时,乃为人欲引去( )

良乃入,具告沛公(《鸿门宴》)( )

设九宾于廷,臣乃敢上璧(《廉颇蔺相如列传》)( )

以其乃华山之阳名之也(《游褒禅山记》)( )

三、指出下列加点词的活用类型并释义

1.名词活用

若是上智圣人底资质 ( )______________

2.形容词活用

(1)圣贤教人 ( )____________

(2)用之则愈明 ( )____________

答案: 1.名词作形容词 上等的 2.(1)形容词作名词 圣贤之人 (2)形容词作动词 明白事理

﹒

﹒

﹒

﹒

四、古今异义

1.古之学者为己

古义: _______________________

今义:指在学术上有一定成就的人

2.且须分个内外

古义: _______________________

今义:方位词。内部和外部,里面和外面

答案:1.学习的人 2.“内”指通过学习提升自己,“外”指学习是为了炫耀自己

﹒

﹒

﹒

﹒

3.若是中人之资质

古义: __________________________________

今义:为双方介绍买卖、调解纠纷等并做见证的人;在身材、相貌、智力等方面居于中等的人

4.须大段著力

古义: __________________________________

今义:大部分,形容数量多,重要的、主要的

答案:3.一般人,普通人 4.仔细

﹒

﹒

﹒

﹒

五、判断下列文言句式的类型并翻译。

1.此便是天理人欲交战之机。 ( )

翻译: _____________________________________________

2.乃为人欲引去。 ( )

翻译: _____________________________________________

答案:1.判断句。“是”为判断句的标志。 这就是天理和人欲交锋的关键。 2.被动句。“为”为被动句的标志。 却被人的欲望牵引而去。

3.君子喻于义。 ( )

翻译: ______________________________________________

4.此须明理以先之,勇猛以行之。 ( )

翻译: ______________________________________________

答案:3.状语后置句。状语“于义”置于谓语“喻”后。 品德高尚的人懂得理义。

4.状语后置句。状语“以先之”置于谓语“明理”后。 这(就要求)必须先明白事理,(然后)勇猛地去做。

5.仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ( )

翻译: ______________________________________________

答案:固定句式,“不亦……乎”表反问,可译为“不……吗 ” 以实现仁德于天下为己任,不是很沉重吗 到死才能停止,不是很遥远吗

【语句品评】

1.读书须读到不忍舍处,方是见得真味。若读之数过,略晓其义即厌之,欲别求书看,则是于此一卷书犹未得趣也。

【句意品读】常言道:“好书不厌百回读。”朱熹认为,书须精读,反复读,深思,不贪多,要勤奋。因为只有通读精读,才能掌握书中的义理,即真味;只有从反复诵读入手,才能真正把书读通、读透。他还特别指出不好的读书习惯,“读之数过,略晓其义即厌之”,读得不深不透,也就是说没有弄懂书中的真趣。

【知行启迪】若要把握书中的精髓,就要勤学苦思;若浅尝辄止,就不能掌握义理、获得知识。在信息爆炸的当代,若要扩大知识面,一目十行、观其大意的速读也是必不可缺的能力。精读与泛读有机结合才是高效的读书法。

2.问:“寻常遇事时,也知此为天理,彼为人欲。及到做时,乃为人欲引去,事已却悔,如何 ”曰:“此便是无克己工夫。这样处,极要与他埽除打叠,方得。”

【句意品读】理与欲的问题,就是道德规范与人的物质欲望之间的关系。天理与人欲是对立的,人欲横行则天理灭,因此在日常生活中用儒家的道德伦理学说去规范人的行为,也就是“存天理、灭人欲”。

【知行启迪】重拾中国传统儒家的“节欲”观,则将大有益于人们对自我节制欲求问题的思考,具有重要的现实意义。当今世界人类生存环境的危机,追根究底,是由于人们对自己欲望的无限度放纵和追求。许多贪官私欲无度,身陷囹圄,就是因为无“克己工夫”,不时常打扫心灵尘埃的缘故。

3.今人只一言一动,一步一趋,便有个为义为利在里。从这边便是为义,从那边便是为利;向内便是入圣贤之域,向外便是趋愚不肖之途。

【句意品读】重义轻利是儒家的一贯立场,朱熹把义利问题等同于理欲问题,把孔孟关于义利的关系从理学的角度做了进一步的论证。在他看来,一个人要加强道德修养,主要的就是要严守义利之分别。

【知行启迪】____________________________________________

_______________________________________________________

参考示例:儒家的“义利观”对中国社会历史的发展有着积极的影响,但也有一些消极的影响。当今社会,二者之间更需要协调,一味地强调“义”或一味强调“利”都是不合时宜的,找准义与利的结合点,发挥这两者的积极作用,只有在“义”与“利”之间求和谐,才有利于社会的发展,促进时代的进步。

【精要研习】

1.第一则讲了一种怎样的读书方法 请结合具体的内容加以分析。

【明确】

2.圣人、贤人、普通人在天理、人欲之间是如何选择的 应如何看待

【明确】

圣人 自然存天理而行,即在理欲问题上依天理而行

贤人 先分辨再行动,即明辨天理后行动

普通人 克制私欲而行,即需要用力克制自己的欲望,依照天理行事

态度:对于理欲之辨的问题要谨慎对待,这样才能达到道德修养的最终目标

3.本则门人向朱熹问的是关于读书的问题,朱熹却回答义利之辨,是否答非所问 为什么

【明确】并不是答非所问。

读书首先要明辨义利,是“为人”还是“为己”,是为了成圣成贤,还是趋于愚昧不肖,这是读书的原则。所以,整段语录也是和读书密切相关的,他说的是读书的一个原则性问题。

【探究平台】

《朱子语录》集中体现了理学的思想,阅读下面材料,概括理学思想的

进步之处。

朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无

度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是

公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、

义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是

正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,

又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。

根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹

“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

我的观点:

答案:进步之处:理学思想具有忧患意识,关注国家政治;崇尚道德,强调道德对社会的重要性;主张力行,具有务实倾向。

同课章节目录