高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:第2单元 相关读物—《孟子见梁惠王 胠箧》

文档属性

| 名称 | 高二语文人教版选修《中国文化经典研读》课件:第2单元 相关读物—《孟子见梁惠王 胠箧》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 370.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。相关读物

孟子见梁惠王 胠箧【词句积淀】

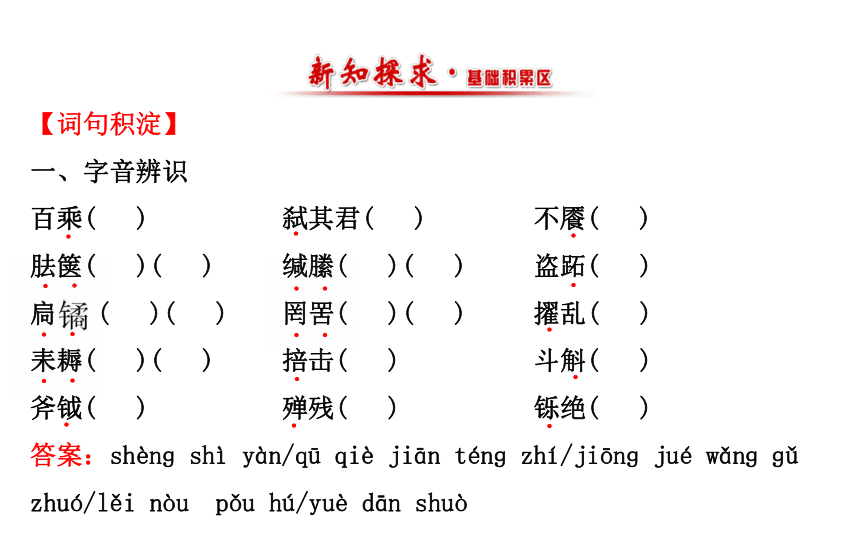

一、字音辨识

百乘( ) 弑其君( ) 不餍( )

胠箧( )( ) 缄縢( )( ) 盗跖( )

扃 ( )( ) 罔罟( )( ) 擢乱( )

耒耨( )( ) 掊击( ) 斗斛( )

斧钺( ) 殚残( ) 铄绝( )

答案:shènɡ shì yàn/qū qiè jiān ténɡ zhí/jiōnɡ jué wǎnɡ ɡǔ zhuó/lěi nòu pǒu hú/yuè dān shuò﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒二、熟语积累

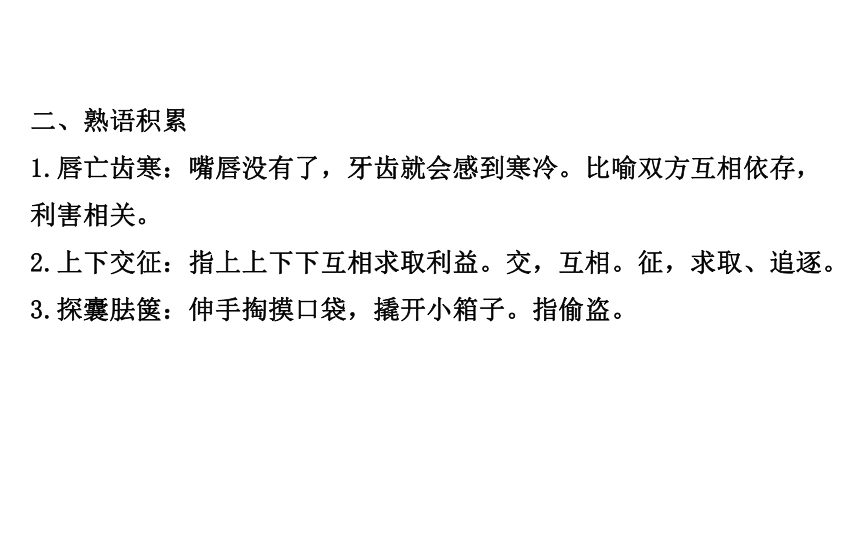

1.唇亡齿寒:嘴唇没有了,牙齿就会感到寒冷。比喻双方互相依存,利害相关。

2.上下交征:指上上下下互相求取利益。交,互相。征,求取、追逐。

3.探囊胠箧:伸手掏摸口袋,撬开小箱子。指偷盗。三、名句默写

1.故曰:________________,国之利器不可以示人。

2.故尝试论之,________________,有不为大盗积者乎?

3.未有仁而遗其亲者也;________________。

4.________________,鲁酒薄而邯郸围,圣人生而大盗起。

5.________________,窃国者为诸侯。

答案:1.鱼不可脱于渊 2.世俗之所谓知者 3.未有义而后其君者也4.唇竭则齿寒 5.彼窃钩者诛【文言归类】

一、通假字

1.将为胠箧、探囊、发匮之盗而为守备(“_____”同“_____”)

2.然则乡之所谓知者(“_____”通“_____”,_____)

3.罔罟之所布(“_____”同“_____”)

4.阖四竟之内(“_____”同“_____”,_____)

5.子胥靡(“_____”通“_____”)

6.擿玉毁珠(“_____”通“_____”,_____)

答案:1.匮 柜 2.乡 向 先前,从前 3.罔 网 4.竟 境 疆界 5.靡 糜

6.擿 掷 扔掉二、一词多义

1.遗

答案:动词,遗弃、抛弃/形容词,遗留,专指死者留下的/动词,遗失、丢失/动词,送给/名词,遗失、遗漏的东西未有仁而遗其亲者也( )

深追先帝遗诏(《出师表》)( )

秦无亡矢遗镞之费(《过秦论》)( )

使人遗赵王书(《廉颇蔺相如列传》)( )

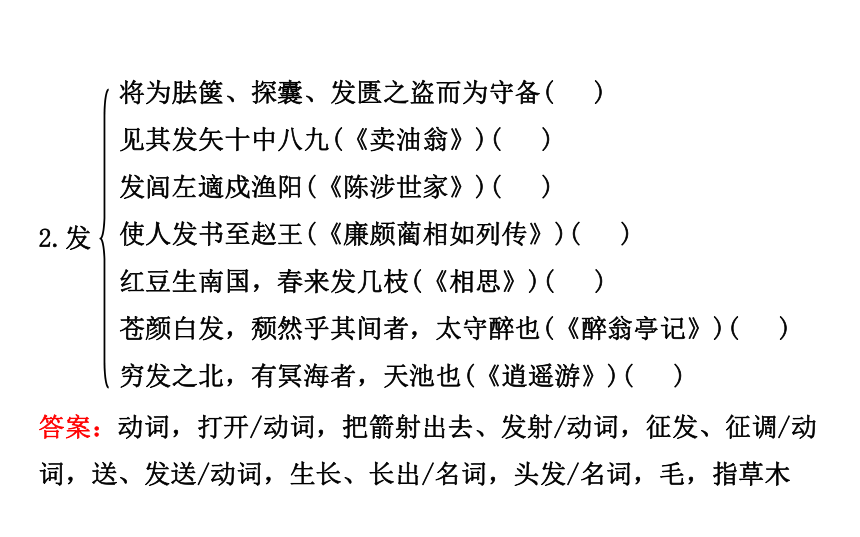

路不拾遗( )2.发

答案:动词,打开/动词,把箭射出去、发射/动词,征发、征调/动词,送、发送/动词,生长、长出/名词,头发/名词,毛,指草木将为胠箧、探囊、发匮之盗而为守备( )

见其发矢十中八九(《卖油翁》)( )

发闾左適戍渔阳(《陈涉世家》)( )

使人发书至赵王(《廉颇蔺相如列传》)( )

红豆生南国,春来发几枝(《相思》)( )

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也(《醉翁亭记》)( )

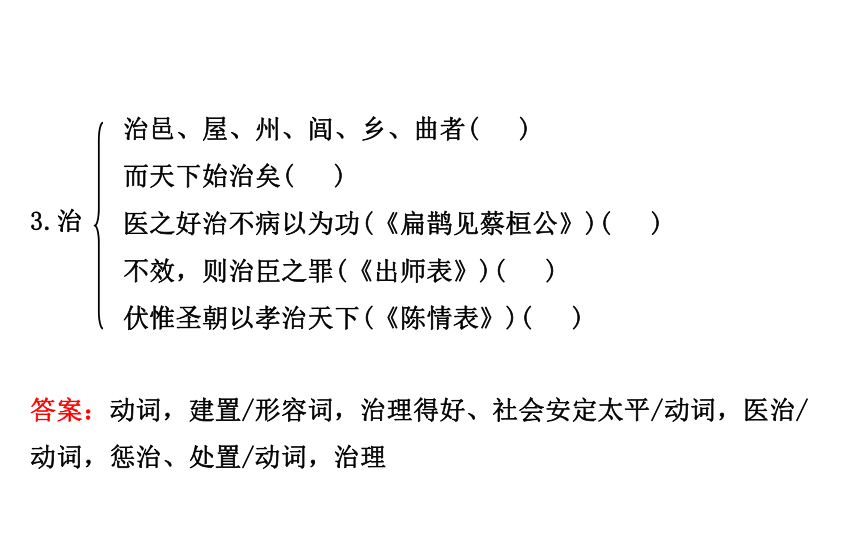

穷发之北,有冥海者,天池也(《逍遥游》)( )3.治

答案:动词,建置/形容词,治理得好、社会安定太平/动词,医治/动词,惩治、处置/动词,治理治邑、屋、州、闾、乡、曲者( )

而天下始治矣( )

医之好治不病以为功(《扁鹊见蔡桓公》)( )

不效,则治臣之罪(《出师表》)( )

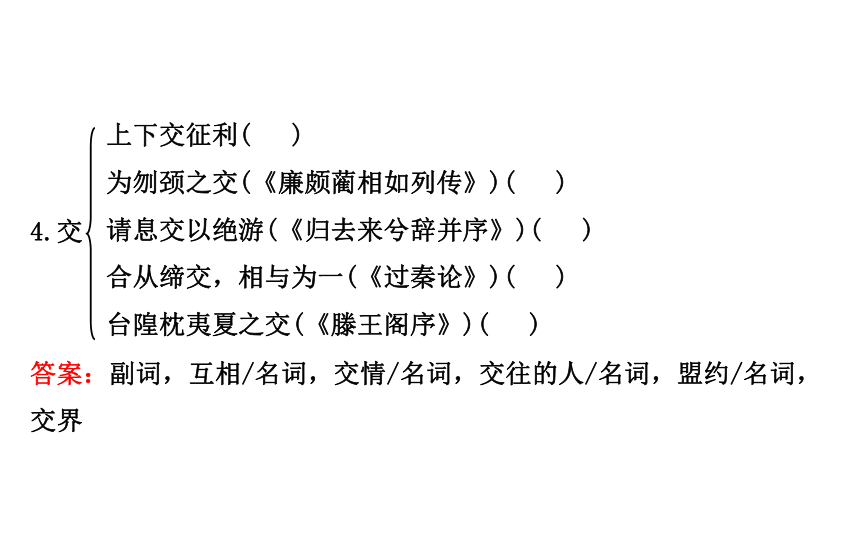

伏惟圣朝以孝治天下(《陈情表》)( )4.交

答案:副词,互相/名词,交情/名词,交往的人/名词,盟约/名词,交界上下交征利( )

为刎颈之交(《廉颇蔺相如列传》)( )

请息交以绝游(《归去来兮辞并序》)( )

合从缔交,相与为一(《过秦论》)( )

台隍枕夷夏之交(《滕王阁序》)( )5.独

答案:副词,仅、只有/副词,单独/副词,表反问,难道/名词,年老没有子的人所盗者岂独其国邪( )

沛公则置车骑,脱身独骑(《鸿门宴》)( )

独畏廉将军哉(《廉颇蔺相如列传》)( )

鳏寡孤独( )6.固

答案:动词,加固/形容词,牢固/形容词,坚决,坚持/名词,险要的地势/副词,本来,原来固扃 ( )

唯恐缄縢、扃 之不固也( )

蔺相如固止之(《廉颇蔺相如列传》)( )

秦孝公据崤函之固(《过秦论》)( )

生乎吾前,其闻道也固先乎吾(《师说》)( )三、指出下列加点词的活用类型并释义

1.名词活用

(1)曷尝不法圣人哉 ( )___________

(2)皆外立其德而爚乱天下者也 ( )___________

(3)亦将有以利吾国乎 ( )___________

(4)苟为后义而先利 ( )___________

答案:(1)名词作动词 效法 (2)名词作状语 对外 (3)名词的使动用法 使……得利 (4)名词的意动用法 以……为后;以……为先﹒﹒﹒﹒﹒2.形容词活用

(1)而身处尧舜之安 ( )________

(2)不远千里而来 ( )________

答案:(1)形容词作名词 安稳的地位 (2)形容词的意动用法 以……为远﹒﹒四、古今异义

1.灭文章,散五采,胶离朱之目

古义:____________________

今义:多指篇幅不很长的单篇作品

2.跖不得圣人之道不行

古义:____________________

今义:不可以,不中用,不好;接近于死亡;程度极深,不得了

答案: 1.文辞,文饰 2.不能行窃五、判断下列文言句式的类型并翻译。

1.此世俗之所谓知也。( )

翻译:__________________________________________________

2.彼圣人者,天下之利器也,非所以明天下也。( )

翻译:__________________________________________________

答案: 1.判断句。“此……也”是判断句的标志。这就是一般人所说的聪明做法。

2.判断句。“……者,……也”是判断句的标志。那些所谓的圣人,就是治理天下的利器,是不可以用来明示天下的。3.昔者龙逢斩,比干剖,苌弘胣,子胥靡。( )

翻译:_______________________________________________

4.何以利吾国?( )

翻译:_______________________________________________

答案:3.被动句。语意被动句。从前龙逢被斩首,比干被剖心,苌弘被车裂,子胥被抛尸江中任其糜烂。

4.宾语前置句。宾语“何”前置于介词“以”前。怎样使我的国家得利?5.何适而无有道邪?( )

翻译:_______________________________________________

6.天下未之有也。( )

翻译:_______________________________________________

答案: 5.宾语前置句。宾语“何”前置于动词“适”前。到什么地方会没有规矩和准绳呢?

6.宾语前置句。宾语“之”前置于动词“有”前。天下是没有的。7.故跖之徒问于跖曰。( )

翻译:___________________________________________________

8.不夺不餍。( )

翻译:___________________________________________________

答案:7.状语后置句。状语“于跖”置于谓语“问”后。因而盗跖的门徒向盗跖问道。

8.省略句,“不夺”前后分别省略主语和宾语。(他们)不夺取(国君的地位和利益)是绝对不会满足的。【语句品评】

1.故尝试论之,世俗之所谓知者,有不为大盗积者乎?所谓圣者,有不为大盗守者乎?

【句意品读】人们熟知的那些智者、圣人,他们为社会或国家做出了重大的贡献,为社会或国家积累了大量的精神和物质财富;但他们的成果却往往被“大盗”盗取和利用。

【知行启迪】庄子的这一观点存在一定的合理性。圣人之道不仅有利于善人,也能给“大盗”带来好处。联系当今社会,比如人情事理本是我们礼仪之邦文明的象征,但也产生了各种各样的潜规则。2.未有仁而遗其亲者也;未有义而后其君者也。

【句意品读】没有一个有仁心却遗弃父母的人,没有一个讲道义却把君王摆在次要位置上的人。即怀有仁义之心的人不会遗弃父母,不会怠慢君王之所急。孟子极力推崇仁义,认为仁义是维系人心的基础。

【知行启迪】______________________________________________

__________________________________________________________参考示例:如果人人都知廉耻,讲道义,就不会有“老而不养”“亲而不奉”的社会悲剧,一个家庭就会和谐融洽,国家之间就会和平共处。所以,道义是这个社会长治久安的基石。【备选链接】

唇竭则齿寒,鲁酒薄而邯郸围,圣人生而大盗起。

【句意品读】“唇竭则齿寒”与“圣人生而大盗起”是关系比喻:就像唇齿依存一样,圣人大盗也是相依存的。“鲁酒薄而邯郸围”与“圣人生而大盗起”是类比推理:鲁酒薄而邯郸围,本无直接关系的二者却有了必然的联系,正像鲁酒薄造成了邯郸围,圣人无意于起大盗,但大盗就是因圣人而起。

【知行启迪】在现实社会中,人与人的交往会越来越密切,相互之间的依存关系也会越来越紧密,这就需要我们携手共进,发挥各自的长处,营建和谐社会。 【精要研习】

1.孟子是否要人们完全不考虑“利”,放弃“利”呢?请说说你对孟子义利观的理解。

【明确】(1)孟子积极肯定了人皆有物利需求,认为这种物利需求从根本上说是必然的、合理的。

(2)物利和道德是相关相联的、相生相长的。孟子指出,在物质达到一定水平时,务必加强道德教育,加强人伦道德观念的培养。

总之,孟子并没有因义而否定利,他认为应该先义后利,以义为先。2.孟子的“义利观”,在今天还有没有现实意义?

【明确】在孟子看来,只追求利益,会使人忽略对道德的培养和完善,使行动失去合乎义的准绳。

个人的“利”,只要不损害别人的利益,并且和集体、国家的“利”在大方向上一致,追求它就是合理的。

在市场经济条件下,“利”多指的是“利益”和“金钱”等,很多人获取了很多物质财富,但是精神空虚,忽略了精神层面的追求。孟子的“义利观”对我们今天公民的道德规范建设具有借鉴意义。3.《胠箧》一文是怎样论述中心的?这样安排有什么好处?

【明确】本文的中心论点是阐述庄子所主张的“绝圣弃知”的思想。

这一观点正式提出是在课文的最后一段。

文章一开头从日常的生活经验出发,引出惊人之论:生活中人们

眼里的聪明做法,岂不是为大盗积聚做准备吗?第二段将此结论推

广、提升,用反问句的形式指出:所有的智者、圣人都是在为大盗积

聚、准备啊!接下来第三段为了使圣知之法成为大盗的工具的意旨表

达得更显豁,文章假设了一段盗跖和他手下的对话,并由此指出,圣

人之道不仅有利于善人,也能给大盗带来好处。但毕竟天下善人少而不善的人多,所以推论起来,坏人从圣人那里得到的好处更多,“圣人之利天下也少,而害天下也多”,由此推论出“圣人生而大盗起”的判断,进而得出:打倒圣人,释放盗贼,那么天下就太平了。第四段先重申圣人“已死”、大盗不起的意思,然后从反面指出“圣人不死,大盗不止”。第五段总结以上论述,提出“绝圣弃知”的主旨,并全面地陈述有关主张。

作者在论述中把自己“绝圣弃知”的主张放在文章的最后部分,不仅使全文的论述层次清楚,而且层间构成层进关系。这种在逐步推进中亮出自己的主张的写法,能够使自己的立论建立在更加坚实的说理基础上,增强了文章的说服力。 【备选要点】

试结合《胠箧》一文,分析庄子散文的艺术特色。

【明确】(1)庄子散文想象丰富,构思奇特,意境雄阔,具有浓厚的浪漫主义色彩。

《胠箧》中写道,“谷虚而川竭,丘夷而渊实。圣人已死,则大盗不起,天下平而无故矣。圣人不死,大盗不止”,这段描述充分展示了庄子在行文中丰富的想象力和奇特的构思,运用比兴,读来引人入胜。 (2)庄子行文笔法抑扬捭阖,变化万千,欲行则行,欲止则止,形散而神不散。

文中先讲龙逢、比干、苌弘、子胥等贤者皆遭杀戮,又云“为之斗斛以量之,则并与斗斛而窃之;为之权衡以称之,则并与权衡而窃之;为之符玺而信之,则并与符玺而窃之;为之仁义以矫之,则并与仁义而窃之”,缘何?盖因“窃钩者诛,窃国者为诸侯”!庄子为揭示此观点,采用了引证、比喻、议论、抒情等手法,包罗万象、上古下今,令人眼花缭乱,传神地表达了他深刻的思想性,使哲理性的文章充满了文学情趣。

孟子见梁惠王 胠箧【词句积淀】

一、字音辨识

百乘( ) 弑其君( ) 不餍( )

胠箧( )( ) 缄縢( )( ) 盗跖( )

扃 ( )( ) 罔罟( )( ) 擢乱( )

耒耨( )( ) 掊击( ) 斗斛( )

斧钺( ) 殚残( ) 铄绝( )

答案:shènɡ shì yàn/qū qiè jiān ténɡ zhí/jiōnɡ jué wǎnɡ ɡǔ zhuó/lěi nòu pǒu hú/yuè dān shuò﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒二、熟语积累

1.唇亡齿寒:嘴唇没有了,牙齿就会感到寒冷。比喻双方互相依存,利害相关。

2.上下交征:指上上下下互相求取利益。交,互相。征,求取、追逐。

3.探囊胠箧:伸手掏摸口袋,撬开小箱子。指偷盗。三、名句默写

1.故曰:________________,国之利器不可以示人。

2.故尝试论之,________________,有不为大盗积者乎?

3.未有仁而遗其亲者也;________________。

4.________________,鲁酒薄而邯郸围,圣人生而大盗起。

5.________________,窃国者为诸侯。

答案:1.鱼不可脱于渊 2.世俗之所谓知者 3.未有义而后其君者也4.唇竭则齿寒 5.彼窃钩者诛【文言归类】

一、通假字

1.将为胠箧、探囊、发匮之盗而为守备(“_____”同“_____”)

2.然则乡之所谓知者(“_____”通“_____”,_____)

3.罔罟之所布(“_____”同“_____”)

4.阖四竟之内(“_____”同“_____”,_____)

5.子胥靡(“_____”通“_____”)

6.擿玉毁珠(“_____”通“_____”,_____)

答案:1.匮 柜 2.乡 向 先前,从前 3.罔 网 4.竟 境 疆界 5.靡 糜

6.擿 掷 扔掉二、一词多义

1.遗

答案:动词,遗弃、抛弃/形容词,遗留,专指死者留下的/动词,遗失、丢失/动词,送给/名词,遗失、遗漏的东西未有仁而遗其亲者也( )

深追先帝遗诏(《出师表》)( )

秦无亡矢遗镞之费(《过秦论》)( )

使人遗赵王书(《廉颇蔺相如列传》)( )

路不拾遗( )2.发

答案:动词,打开/动词,把箭射出去、发射/动词,征发、征调/动词,送、发送/动词,生长、长出/名词,头发/名词,毛,指草木将为胠箧、探囊、发匮之盗而为守备( )

见其发矢十中八九(《卖油翁》)( )

发闾左適戍渔阳(《陈涉世家》)( )

使人发书至赵王(《廉颇蔺相如列传》)( )

红豆生南国,春来发几枝(《相思》)( )

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也(《醉翁亭记》)( )

穷发之北,有冥海者,天池也(《逍遥游》)( )3.治

答案:动词,建置/形容词,治理得好、社会安定太平/动词,医治/动词,惩治、处置/动词,治理治邑、屋、州、闾、乡、曲者( )

而天下始治矣( )

医之好治不病以为功(《扁鹊见蔡桓公》)( )

不效,则治臣之罪(《出师表》)( )

伏惟圣朝以孝治天下(《陈情表》)( )4.交

答案:副词,互相/名词,交情/名词,交往的人/名词,盟约/名词,交界上下交征利( )

为刎颈之交(《廉颇蔺相如列传》)( )

请息交以绝游(《归去来兮辞并序》)( )

合从缔交,相与为一(《过秦论》)( )

台隍枕夷夏之交(《滕王阁序》)( )5.独

答案:副词,仅、只有/副词,单独/副词,表反问,难道/名词,年老没有子的人所盗者岂独其国邪( )

沛公则置车骑,脱身独骑(《鸿门宴》)( )

独畏廉将军哉(《廉颇蔺相如列传》)( )

鳏寡孤独( )6.固

答案:动词,加固/形容词,牢固/形容词,坚决,坚持/名词,险要的地势/副词,本来,原来固扃 ( )

唯恐缄縢、扃 之不固也( )

蔺相如固止之(《廉颇蔺相如列传》)( )

秦孝公据崤函之固(《过秦论》)( )

生乎吾前,其闻道也固先乎吾(《师说》)( )三、指出下列加点词的活用类型并释义

1.名词活用

(1)曷尝不法圣人哉 ( )___________

(2)皆外立其德而爚乱天下者也 ( )___________

(3)亦将有以利吾国乎 ( )___________

(4)苟为后义而先利 ( )___________

答案:(1)名词作动词 效法 (2)名词作状语 对外 (3)名词的使动用法 使……得利 (4)名词的意动用法 以……为后;以……为先﹒﹒﹒﹒﹒2.形容词活用

(1)而身处尧舜之安 ( )________

(2)不远千里而来 ( )________

答案:(1)形容词作名词 安稳的地位 (2)形容词的意动用法 以……为远﹒﹒四、古今异义

1.灭文章,散五采,胶离朱之目

古义:____________________

今义:多指篇幅不很长的单篇作品

2.跖不得圣人之道不行

古义:____________________

今义:不可以,不中用,不好;接近于死亡;程度极深,不得了

答案: 1.文辞,文饰 2.不能行窃五、判断下列文言句式的类型并翻译。

1.此世俗之所谓知也。( )

翻译:__________________________________________________

2.彼圣人者,天下之利器也,非所以明天下也。( )

翻译:__________________________________________________

答案: 1.判断句。“此……也”是判断句的标志。这就是一般人所说的聪明做法。

2.判断句。“……者,……也”是判断句的标志。那些所谓的圣人,就是治理天下的利器,是不可以用来明示天下的。3.昔者龙逢斩,比干剖,苌弘胣,子胥靡。( )

翻译:_______________________________________________

4.何以利吾国?( )

翻译:_______________________________________________

答案:3.被动句。语意被动句。从前龙逢被斩首,比干被剖心,苌弘被车裂,子胥被抛尸江中任其糜烂。

4.宾语前置句。宾语“何”前置于介词“以”前。怎样使我的国家得利?5.何适而无有道邪?( )

翻译:_______________________________________________

6.天下未之有也。( )

翻译:_______________________________________________

答案: 5.宾语前置句。宾语“何”前置于动词“适”前。到什么地方会没有规矩和准绳呢?

6.宾语前置句。宾语“之”前置于动词“有”前。天下是没有的。7.故跖之徒问于跖曰。( )

翻译:___________________________________________________

8.不夺不餍。( )

翻译:___________________________________________________

答案:7.状语后置句。状语“于跖”置于谓语“问”后。因而盗跖的门徒向盗跖问道。

8.省略句,“不夺”前后分别省略主语和宾语。(他们)不夺取(国君的地位和利益)是绝对不会满足的。【语句品评】

1.故尝试论之,世俗之所谓知者,有不为大盗积者乎?所谓圣者,有不为大盗守者乎?

【句意品读】人们熟知的那些智者、圣人,他们为社会或国家做出了重大的贡献,为社会或国家积累了大量的精神和物质财富;但他们的成果却往往被“大盗”盗取和利用。

【知行启迪】庄子的这一观点存在一定的合理性。圣人之道不仅有利于善人,也能给“大盗”带来好处。联系当今社会,比如人情事理本是我们礼仪之邦文明的象征,但也产生了各种各样的潜规则。2.未有仁而遗其亲者也;未有义而后其君者也。

【句意品读】没有一个有仁心却遗弃父母的人,没有一个讲道义却把君王摆在次要位置上的人。即怀有仁义之心的人不会遗弃父母,不会怠慢君王之所急。孟子极力推崇仁义,认为仁义是维系人心的基础。

【知行启迪】______________________________________________

__________________________________________________________参考示例:如果人人都知廉耻,讲道义,就不会有“老而不养”“亲而不奉”的社会悲剧,一个家庭就会和谐融洽,国家之间就会和平共处。所以,道义是这个社会长治久安的基石。【备选链接】

唇竭则齿寒,鲁酒薄而邯郸围,圣人生而大盗起。

【句意品读】“唇竭则齿寒”与“圣人生而大盗起”是关系比喻:就像唇齿依存一样,圣人大盗也是相依存的。“鲁酒薄而邯郸围”与“圣人生而大盗起”是类比推理:鲁酒薄而邯郸围,本无直接关系的二者却有了必然的联系,正像鲁酒薄造成了邯郸围,圣人无意于起大盗,但大盗就是因圣人而起。

【知行启迪】在现实社会中,人与人的交往会越来越密切,相互之间的依存关系也会越来越紧密,这就需要我们携手共进,发挥各自的长处,营建和谐社会。 【精要研习】

1.孟子是否要人们完全不考虑“利”,放弃“利”呢?请说说你对孟子义利观的理解。

【明确】(1)孟子积极肯定了人皆有物利需求,认为这种物利需求从根本上说是必然的、合理的。

(2)物利和道德是相关相联的、相生相长的。孟子指出,在物质达到一定水平时,务必加强道德教育,加强人伦道德观念的培养。

总之,孟子并没有因义而否定利,他认为应该先义后利,以义为先。2.孟子的“义利观”,在今天还有没有现实意义?

【明确】在孟子看来,只追求利益,会使人忽略对道德的培养和完善,使行动失去合乎义的准绳。

个人的“利”,只要不损害别人的利益,并且和集体、国家的“利”在大方向上一致,追求它就是合理的。

在市场经济条件下,“利”多指的是“利益”和“金钱”等,很多人获取了很多物质财富,但是精神空虚,忽略了精神层面的追求。孟子的“义利观”对我们今天公民的道德规范建设具有借鉴意义。3.《胠箧》一文是怎样论述中心的?这样安排有什么好处?

【明确】本文的中心论点是阐述庄子所主张的“绝圣弃知”的思想。

这一观点正式提出是在课文的最后一段。

文章一开头从日常的生活经验出发,引出惊人之论:生活中人们

眼里的聪明做法,岂不是为大盗积聚做准备吗?第二段将此结论推

广、提升,用反问句的形式指出:所有的智者、圣人都是在为大盗积

聚、准备啊!接下来第三段为了使圣知之法成为大盗的工具的意旨表

达得更显豁,文章假设了一段盗跖和他手下的对话,并由此指出,圣

人之道不仅有利于善人,也能给大盗带来好处。但毕竟天下善人少而不善的人多,所以推论起来,坏人从圣人那里得到的好处更多,“圣人之利天下也少,而害天下也多”,由此推论出“圣人生而大盗起”的判断,进而得出:打倒圣人,释放盗贼,那么天下就太平了。第四段先重申圣人“已死”、大盗不起的意思,然后从反面指出“圣人不死,大盗不止”。第五段总结以上论述,提出“绝圣弃知”的主旨,并全面地陈述有关主张。

作者在论述中把自己“绝圣弃知”的主张放在文章的最后部分,不仅使全文的论述层次清楚,而且层间构成层进关系。这种在逐步推进中亮出自己的主张的写法,能够使自己的立论建立在更加坚实的说理基础上,增强了文章的说服力。 【备选要点】

试结合《胠箧》一文,分析庄子散文的艺术特色。

【明确】(1)庄子散文想象丰富,构思奇特,意境雄阔,具有浓厚的浪漫主义色彩。

《胠箧》中写道,“谷虚而川竭,丘夷而渊实。圣人已死,则大盗不起,天下平而无故矣。圣人不死,大盗不止”,这段描述充分展示了庄子在行文中丰富的想象力和奇特的构思,运用比兴,读来引人入胜。 (2)庄子行文笔法抑扬捭阖,变化万千,欲行则行,欲止则止,形散而神不散。

文中先讲龙逢、比干、苌弘、子胥等贤者皆遭杀戮,又云“为之斗斛以量之,则并与斗斛而窃之;为之权衡以称之,则并与权衡而窃之;为之符玺而信之,则并与符玺而窃之;为之仁义以矫之,则并与仁义而窃之”,缘何?盖因“窃钩者诛,窃国者为诸侯”!庄子为揭示此观点,采用了引证、比喻、议论、抒情等手法,包罗万象、上古下今,令人眼花缭乱,传神地表达了他深刻的思想性,使哲理性的文章充满了文学情趣。

同课章节目录