水龙吟登建康赏心亭 课件(共80张PPT)

文档属性

| 名称 | 水龙吟登建康赏心亭 课件(共80张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 675.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件80张PPT。水龙吟

登建康赏心亭西江月·遣兴 辛弃疾 醉里且贪欢笑,要愁那得工夫。近来始觉古人书。信著全无是处。

昨夜松边醉倒,问松我醉何如。只疑松动要来扶。以手推松曰去。西江月·遣兴 辛弃疾 醉里且贪欢笑,要愁那得工夫。近来始觉古人书。信著全无是处。

昨夜松边醉倒,问松我醉何如。只疑松动要来扶。以手推松曰去。 这首词题目是“遣兴”。从词的字面看,好像是抒写悠闲的心情。但骨子里却透露出他那不满现实的思想感情和倔强的生活态度。 作者简介 辛弃疾(1140-1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东)人,南宋豪放派词人,人称词中之龙,与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

辛弃疾出生时,中原已为金兵占领。二十一岁参加抗金义军,不久归南宋,历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。辛弃疾的词题材广泛,善于运用典故,以文为词;词风以豪放为主;心中常怀不平是他的特点。

作品集为《稼轩长短句》 。 辛弃疾有强烈的“英雄情结”——以英雄自许、以英雄许人。文如其人,这在他的词作中就表现为慷慨淋漓、气高天下的词风。

辛弃疾的仕途一直不得意。作为一个志在恢复的主战派,却一直生活在南宋投降派的阴影下,报国无门、壮志难酬的抑郁与苦闷甚至悲愤,始终在其词作中展现。作者简介写作背景 《水龙吟 登建康赏心亭 》作于淳熙元年(1174)辛弃疾在建康任江东安抚司参议官时。这时,他自江东率领人马来到南宋已有十多年了,却一直没有受到朝廷的重用。朝廷只给他一些地方官当当,决不肯让他带兵去抗金复国。在这种境遇下他深感受压抑,内心充满了愤懑不平。当为了消愁解闷而登上赏心亭时,面对这大好江山,反而是无限感慨涌上心头,遂写下了这首慷慨、激昂的抒情词。1、读准字音

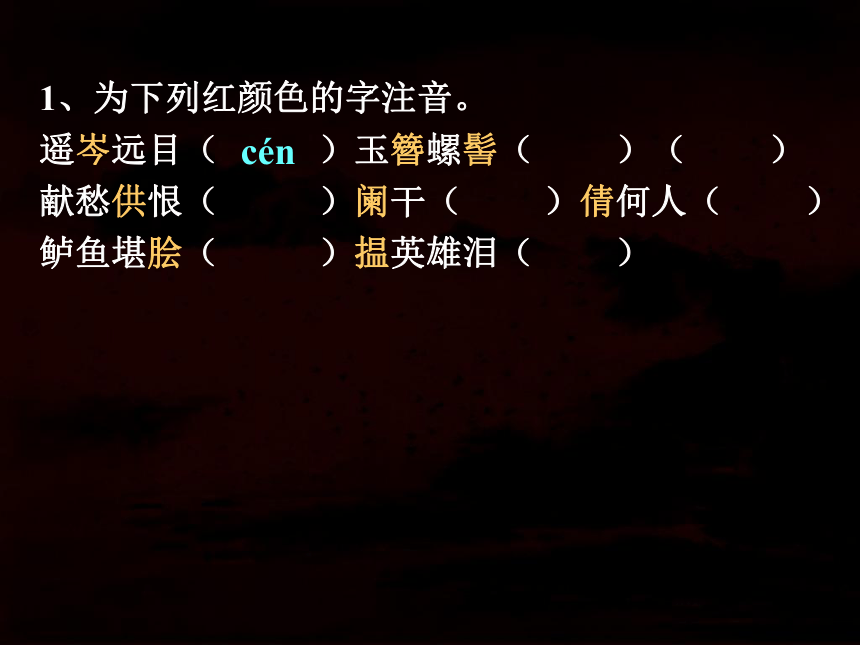

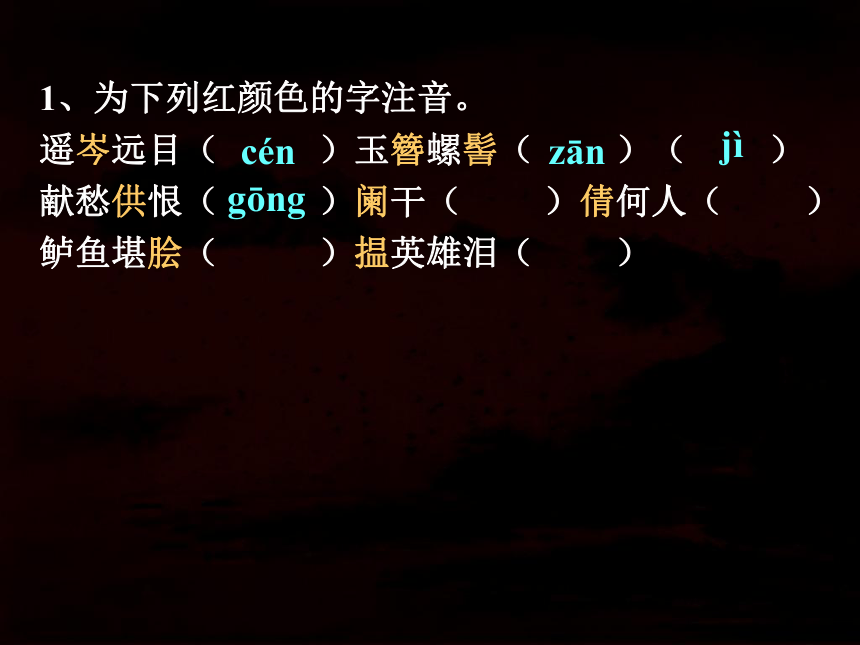

2、读出节奏诵读作品 整体感知1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

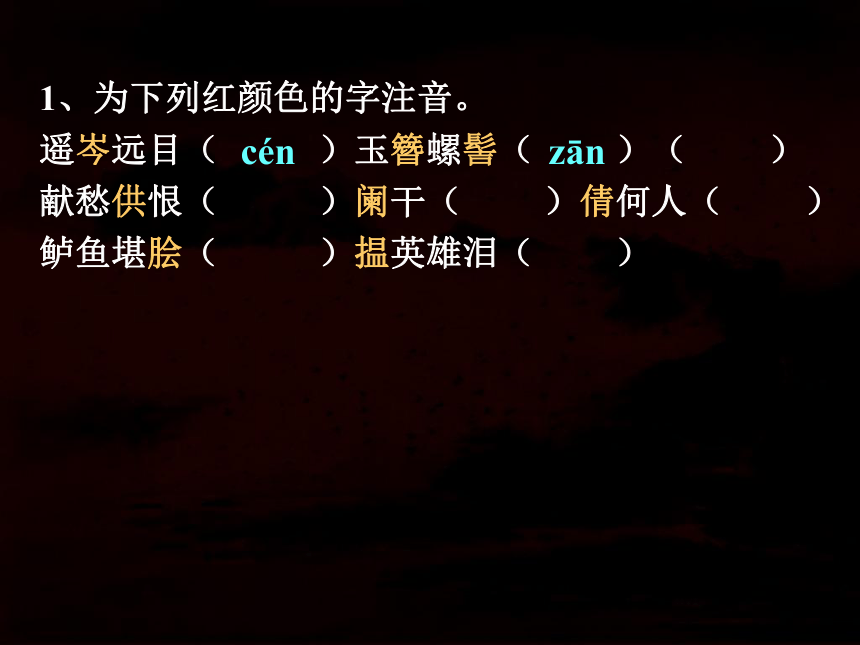

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cén1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzān1、为下列红颜色的字注音。

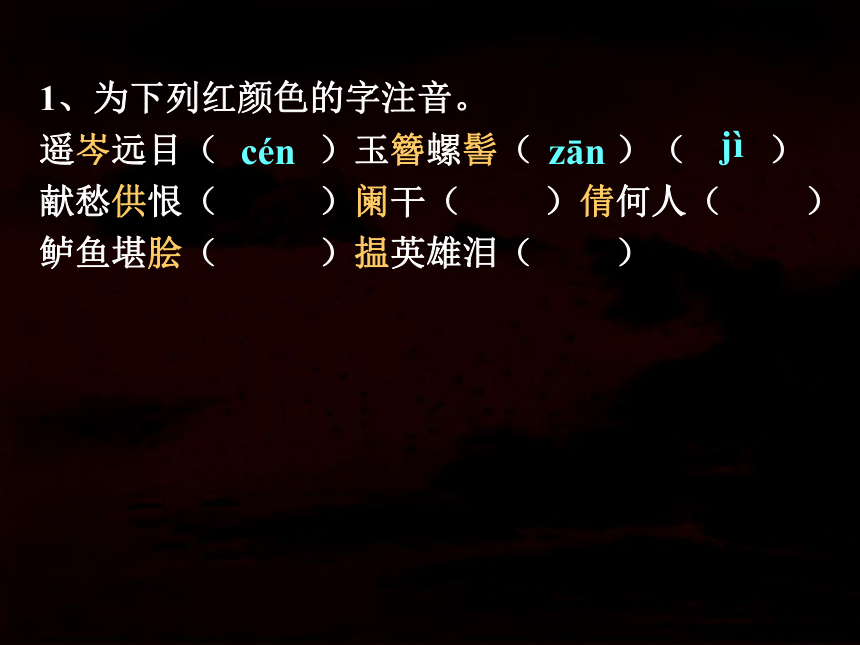

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjì1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng 1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lán1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lánqìan1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lánqìankuài1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lánqìankuàiwèn1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lánqìankuàiwèn2、读出节奏

①把∕吴钩∕看了,栏杆∕拍遍,无人∕会,登临∕意。

②倩∕何人、唤取∕红巾翠袖,揾∕英雄泪!1.直译上片。

2.思考:这首词的上片描绘了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情? 楚天千里清秋,水随天去秋无际。哪些意象?有哪些特点?楚天千里清秋,水随天去秋无际。长天哪些意象?有哪些特点?楚天千里清秋,水随天去秋无际。长天秋水哪些意象?有哪些特点?楚天千里清秋,水随天去秋无际。长天秋水 开篇写景,但这景意境是宏大壮阔的。

大家想象一下:遥看辽阔无边的楚天之下,千里弥漫清爽秋气,横无际涯的秋色,浩浩汤汤的滚滚长江流向天边,秋色无边无际 。哪些意象?有哪些特点?此三句写什么?诗人的情感如何?为何如此呢?遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。 远山此三句写什么?诗人的情感如何?为何如此呢?遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。 远山此三句写什么?诗人的情感如何?为何如此呢?遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。 此三句,是写山。“遥岑”即远山。

忧愁和愤恨。远山此三句写什么?诗人的情感如何?为何如此呢? 举目远眺,那一层层、一叠叠的远山,有的很像美人头上插戴的玉簪,有的很像美人头上螺旋形的发髻,景色算上美景,但只能引起词人的忧愁和愤恨。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。 此三句,是写山。“遥岑”即远山。

忧愁和愤恨。 3、诗人见如此壮美的远山,又是秋高气爽之时,为何诗人说远山在“献愁供恨”? 3、诗人见如此壮美的远山,又是秋高气爽之时,为何诗人说远山在“献愁供恨”?

这是移情及物的手法。 3、诗人见如此壮美的远山,又是秋高气爽之时,为何诗人说远山在“献愁供恨”?

这是移情及物的手法。

那么词人的愁恨为何,又何因而至? 3、诗人见如此壮美的远山,又是秋高气爽之时,为何诗人说远山在“献愁供恨”?

这是移情及物的手法。

那么词人的愁恨为何,又何因而至?

词中没有正面交代,但结合登临时地情景,可以意会得到。北望是江淮前线,效力无由;再远即中原旧疆,收复无日。南望则山河虽好,无奈仅存半壁;朝廷主和,志士不得其位,即思进取,却力不得伸,报国无门。以上种种,是恨之深、愁之大者。借言远山之献供,抒发内心负担。《题临安邸》

宋·林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休。

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州! 4、“落日楼头,断鸿声里,江南游子。”哪些意象?这些意象有何深意?

★ 这三句,虽然仍是写景,但无一语不是喻情。“落日”“断鸿” 4、“落日楼头,断鸿声里,江南游子。”哪些意象?这些意象有何深意?

★ 这三句,虽然仍是写景,但无一语不是喻情。

本是日日皆见之景,辛弃疾用“落日”二字,比喻南宋国势衰颓。“落日”“断鸿” 4、“落日楼头,断鸿声里,江南游子。”哪些意象?这些意象有何深意?

★ 这三句,虽然仍是写景,但无一语不是喻情。

本是日日皆见之景,辛弃疾用“落日”二字,比喻南宋国势衰颓。

是失群的孤雁,比喻自己飘零的身世和孤寂的心境。 “落日”“断鸿” 4、“落日楼头,断鸿声里,江南游子。”哪些意象?这些意象有何深意?

★ 这三句,虽然仍是写景,但无一语不是喻情。

本是日日皆见之景,辛弃疾用“落日”二字,比喻南宋国势衰颓。

是失群的孤雁,比喻自己飘零的身世和孤寂的心境。 夕阳快要西沉,孤雁的声声哀鸣不时传到赏心亭上,更加引起了作者对远在北方的故乡的思念。“落日”“断鸿”这里的“游子”又是指谁呢?这里的“游子”又是指谁呢?

游子指辛弃疾自己。辛弃疾渡江淮归南宋,原是以宋朝为自己的故国,以江南为自己的家乡的。可是南宋统冶集团根本无北伐收复失地之意,也不把像辛弃疾一样的有志之士看作自己人,对他一直采取猜忌排挤的态度,致使辛弃疾觉得他在江南真的成了游子了。 把吴钩看了, 栏杆拍遍,

无人会,

登临意。 2.词人除了写景,还写到了自己的行为,你能找出一些富有表现力的动词吗?它们又表达了词人怎样的情感呢?把吴钩看了, 栏杆拍遍,

无人会,

登临意。 看、拍、会、登 看、拍、会、登

“吴钩”本是战场杀敌之锐器,现在却闲置身旁,烘托词人空有满腔雄心壮志,却是英雄无用武之地的苦闷。 看、拍、会、登

“吴钩”本是战场杀敌之锐器,现在却闲置身旁,烘托词人空有满腔雄心壮志,却是英雄无用武之地的苦闷。

“栏杆拍遍”是胸中说不出的抑郁苦闷之气,借拍打栏杆来发泄,雄心壮志无处施展的急切悲愤的情态。 看、拍、会、登

“吴钩”本是战场杀敌之锐器,现在却闲置身旁,烘托词人空有满腔雄心壮志,却是英雄无用武之地的苦闷。

“栏杆拍遍”是胸中说不出的抑郁苦闷之气,借拍打栏杆来发泄,雄心壮志无处施展的急切悲愤的情态。 “无人会、登临意”感叹自己空有恢复中原的抱负,而南宋统治集团中却无人是知己。上片小结上片: 上片小结景色:江天、山景、 落日、断鸿、游子 上片: 上片小结景色:江天、山景、 落日、断鸿、游子 动作:看、拍、会、登? 上片: 上片小结景色:江天、山景、 落日、断鸿、游子 动作:看、拍、会、登? 上片: 主要表现手法:

寓情于景

比喻 上片小结景色:江天、山景、 落日、断鸿、游子 动作:看、拍、会、登? 上片: 主要表现手法:

寓情于景

比喻 报国无路,

壮志难酬的悲愤之情上片小结 3. 在前两个典故中,辛弃疾是怎样的态度?从哪些词语可以看出来?辛弃疾借用桓温的典故想要说明什么?(1)休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未? 西晋张翰,字季鹰,在洛阳做官,见秋风起,想到家乡的味美的鲈鱼,于是弃官回乡。

——《晋书·张翰传》(1)休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未? 西晋张翰,字季鹰,在洛阳做官,见秋风起,想到家乡的味美的鲈鱼,于是弃官回乡。

——《晋书·张翰传》 借张翰来自比,不过却是反用其意。既表明自己很难忘怀时事、弃官还乡。还写了有家难归的乡思,并抒发了对金人、南宋朝廷的激愤,确实收到了一石三鸟的效果。“乡思”与前面的“游子”呼应,是“落日”、“断鸿”背景里“游子”的真情流露。 (1)休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?(2)求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。 三国时许汜去看望陈登,陈登对他很冷淡,独自睡在大床上,叫他睡下床。后来许汜把这事告诉刘备,刘备说:“天下大乱,你忘怀国事,求田问舍,陈登当然瞧不起你,如果是我,我将睡在百尺高楼,叫你睡地下,岂止相差上下床呢?” —— 《三国志·陈登传》(2)求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。 三国时许汜去看望陈登,陈登对他很冷淡,独自睡在大床上,叫他睡下床。后来许汜把这事告诉刘备,刘备说:“天下大乱,你忘怀国事,求田问舍,陈登当然瞧不起你,如果是我,我将睡在百尺高楼,叫你睡地下,岂止相差上下床呢?” —— 《三国志·陈登传》(2)求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。 刘郎在这里泛指有大志的人,这个典故用在这里是说他既不学为吃鲈鱼而还乡的张季鹰,也不学求田问舍的许汜,“怕应羞见”中的“怕应”二字是词人为许汜设想,表示怀疑:你这样的小人,有何颜面去见刘备那样的英雄人物?表达了对英雄的追慕,折射出了辛弃疾的雄心壮志。 (3)可惜流年,忧愁风雨,树犹如此! 《世说新语·言语》载,桓温北伐,经过金城,见自己过去种的柳树已经长到几围粗,便感慨地说:“树犹如此,人何以堪?”意思是说树已经长得这么高大了,人怎么能不老呢?(3)可惜流年,忧愁风雨,树犹如此! 《世说新语·言语》载,桓温北伐,经过金城,见自己过去种的柳树已经长到几围粗,便感慨地说:“树犹如此,人何以堪?”意思是说树已经长得这么高大了,人怎么能不老呢?(3)可惜流年,忧愁风雨,树犹如此! 流年,即年光如流;风雨,指国家在风雨飘摇之中。“树犹如此”指辛弃疾对国事飘摇,时光流逝,北伐无期,恢复中原的夙愿不能实现的忧惧。 3. 在前两个典故中,辛弃疾是怎样的态度?从哪些词语可以看出来?辛弃疾借用桓温的典故想要说明什么? 从“休说”“怕应羞见”可以看出辛弃疾对张翰和许汜是不赞同的,辛弃疾希望去收复失地,抗击金兵,洗雪国耻。用桓温的典故,词人表达了自己已经渐渐衰老,可是祖国仍处在飘摇的风雨中,自己杀敌报国的壮志却难以实现的痛苦心情。 3. 在前两个典故中,辛弃疾是怎样的态度?从哪些词语可以看出来?辛弃疾借用桓温的典故想要说明什么? 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 思考 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝思考 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝—乡思、仇恨 、激愤 思考 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝—乡思、仇恨 、激愤 思考—鄙夷自私自利、胸无大志 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝—乡思、仇恨 、激愤 —为国为民思考—鄙夷自私自利、胸无大志 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝—乡思、仇恨 、激愤 —为国为民—控诉当朝、哀叹虚掷年华思考—鄙夷自私自利、胸无大志 “倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?”表达了作者怎样的心情?思考 “倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?”表达了作者怎样的心情? 写辛弃疾自伤不能实现理想,又叹无知己,得不到同情与慰藉的孤寂。思考下片: 下片小结下片: 张翰 —乐于归隐

许汜 —谋取私利?

刘备 —雄才大略

桓温 —叹时光流逝 下片小结下片: 张翰 —乐于归隐

许汜 —谋取私利?

刘备 —雄才大略

桓温 —叹时光流逝 用典 —

为国为民下片小结归纳总结 上片所写景物,是作者登临时即目所见,从中引出漂泊南方、渴望报国,而无用武之地的幽愤。归纳总结 上片所写景物,是作者登临时即目所见,从中引出漂泊南方、渴望报国,而无用武之地的幽愤。归纳总结 下片述怀言志,三个典故叠用,表达了丰富而复杂的情感内涵,体现了稼轩词擅长用典的特色。 上片所写景物,是作者登临时即目所见,从中引出漂泊南方、渴望报国,而无用武之地的幽愤。 这首词作者通过写登建康赏心亭的所见所感,抒发作者收复失地,统一祖国的雄心壮志和功业未成的苦闷心情,表现对南宋统治者苟且偷安的批判,表达深沉的爱国之情。归纳总结 下片述怀言志,三个典故叠用,表达了丰富而复杂的情感内涵,体现了稼轩词擅长用典的特色。

“诸君尚守和戎策,志士虚捐少壮年”

——陆游 辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的;辛弃疾的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。当他再也没有机会奔走沙场,只能泪洒宣纸,为历史留下一声声悲愤的呼喊……

——梁衡 那是一个战乱频繁的时代,那是一个秋风萧瑟的日子,一位满腹雄心壮志的词人,登上建康赏心亭的高台,眺望着北方大片被金人铁蹄践踏的国土,心中感慨万千,深情的吟诵… …

再读课文1、背诵默写全词。

2、读辛弃疾课外诗词。作 业

登建康赏心亭西江月·遣兴 辛弃疾 醉里且贪欢笑,要愁那得工夫。近来始觉古人书。信著全无是处。

昨夜松边醉倒,问松我醉何如。只疑松动要来扶。以手推松曰去。西江月·遣兴 辛弃疾 醉里且贪欢笑,要愁那得工夫。近来始觉古人书。信著全无是处。

昨夜松边醉倒,问松我醉何如。只疑松动要来扶。以手推松曰去。 这首词题目是“遣兴”。从词的字面看,好像是抒写悠闲的心情。但骨子里却透露出他那不满现实的思想感情和倔强的生活态度。 作者简介 辛弃疾(1140-1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东)人,南宋豪放派词人,人称词中之龙,与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

辛弃疾出生时,中原已为金兵占领。二十一岁参加抗金义军,不久归南宋,历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。辛弃疾的词题材广泛,善于运用典故,以文为词;词风以豪放为主;心中常怀不平是他的特点。

作品集为《稼轩长短句》 。 辛弃疾有强烈的“英雄情结”——以英雄自许、以英雄许人。文如其人,这在他的词作中就表现为慷慨淋漓、气高天下的词风。

辛弃疾的仕途一直不得意。作为一个志在恢复的主战派,却一直生活在南宋投降派的阴影下,报国无门、壮志难酬的抑郁与苦闷甚至悲愤,始终在其词作中展现。作者简介写作背景 《水龙吟 登建康赏心亭 》作于淳熙元年(1174)辛弃疾在建康任江东安抚司参议官时。这时,他自江东率领人马来到南宋已有十多年了,却一直没有受到朝廷的重用。朝廷只给他一些地方官当当,决不肯让他带兵去抗金复国。在这种境遇下他深感受压抑,内心充满了愤懑不平。当为了消愁解闷而登上赏心亭时,面对这大好江山,反而是无限感慨涌上心头,遂写下了这首慷慨、激昂的抒情词。1、读准字音

2、读出节奏诵读作品 整体感知1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cén1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzān1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjì1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng 1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lán1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lánqìan1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lánqìankuài1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lánqìankuàiwèn1、为下列红颜色的字注音。

遥岑远目( )玉簪螺髻( )( )

献愁供恨( )阑干( )倩何人( )

鲈鱼堪脍( )揾英雄泪( )cénzānjìgōng lánqìankuàiwèn2、读出节奏

①把∕吴钩∕看了,栏杆∕拍遍,无人∕会,登临∕意。

②倩∕何人、唤取∕红巾翠袖,揾∕英雄泪!1.直译上片。

2.思考:这首词的上片描绘了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情? 楚天千里清秋,水随天去秋无际。哪些意象?有哪些特点?楚天千里清秋,水随天去秋无际。长天哪些意象?有哪些特点?楚天千里清秋,水随天去秋无际。长天秋水哪些意象?有哪些特点?楚天千里清秋,水随天去秋无际。长天秋水 开篇写景,但这景意境是宏大壮阔的。

大家想象一下:遥看辽阔无边的楚天之下,千里弥漫清爽秋气,横无际涯的秋色,浩浩汤汤的滚滚长江流向天边,秋色无边无际 。哪些意象?有哪些特点?此三句写什么?诗人的情感如何?为何如此呢?遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。 远山此三句写什么?诗人的情感如何?为何如此呢?遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。 远山此三句写什么?诗人的情感如何?为何如此呢?遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。 此三句,是写山。“遥岑”即远山。

忧愁和愤恨。远山此三句写什么?诗人的情感如何?为何如此呢? 举目远眺,那一层层、一叠叠的远山,有的很像美人头上插戴的玉簪,有的很像美人头上螺旋形的发髻,景色算上美景,但只能引起词人的忧愁和愤恨。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。 此三句,是写山。“遥岑”即远山。

忧愁和愤恨。 3、诗人见如此壮美的远山,又是秋高气爽之时,为何诗人说远山在“献愁供恨”? 3、诗人见如此壮美的远山,又是秋高气爽之时,为何诗人说远山在“献愁供恨”?

这是移情及物的手法。 3、诗人见如此壮美的远山,又是秋高气爽之时,为何诗人说远山在“献愁供恨”?

这是移情及物的手法。

那么词人的愁恨为何,又何因而至? 3、诗人见如此壮美的远山,又是秋高气爽之时,为何诗人说远山在“献愁供恨”?

这是移情及物的手法。

那么词人的愁恨为何,又何因而至?

词中没有正面交代,但结合登临时地情景,可以意会得到。北望是江淮前线,效力无由;再远即中原旧疆,收复无日。南望则山河虽好,无奈仅存半壁;朝廷主和,志士不得其位,即思进取,却力不得伸,报国无门。以上种种,是恨之深、愁之大者。借言远山之献供,抒发内心负担。《题临安邸》

宋·林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休。

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州! 4、“落日楼头,断鸿声里,江南游子。”哪些意象?这些意象有何深意?

★ 这三句,虽然仍是写景,但无一语不是喻情。“落日”“断鸿” 4、“落日楼头,断鸿声里,江南游子。”哪些意象?这些意象有何深意?

★ 这三句,虽然仍是写景,但无一语不是喻情。

本是日日皆见之景,辛弃疾用“落日”二字,比喻南宋国势衰颓。“落日”“断鸿” 4、“落日楼头,断鸿声里,江南游子。”哪些意象?这些意象有何深意?

★ 这三句,虽然仍是写景,但无一语不是喻情。

本是日日皆见之景,辛弃疾用“落日”二字,比喻南宋国势衰颓。

是失群的孤雁,比喻自己飘零的身世和孤寂的心境。 “落日”“断鸿” 4、“落日楼头,断鸿声里,江南游子。”哪些意象?这些意象有何深意?

★ 这三句,虽然仍是写景,但无一语不是喻情。

本是日日皆见之景,辛弃疾用“落日”二字,比喻南宋国势衰颓。

是失群的孤雁,比喻自己飘零的身世和孤寂的心境。 夕阳快要西沉,孤雁的声声哀鸣不时传到赏心亭上,更加引起了作者对远在北方的故乡的思念。“落日”“断鸿”这里的“游子”又是指谁呢?这里的“游子”又是指谁呢?

游子指辛弃疾自己。辛弃疾渡江淮归南宋,原是以宋朝为自己的故国,以江南为自己的家乡的。可是南宋统冶集团根本无北伐收复失地之意,也不把像辛弃疾一样的有志之士看作自己人,对他一直采取猜忌排挤的态度,致使辛弃疾觉得他在江南真的成了游子了。 把吴钩看了, 栏杆拍遍,

无人会,

登临意。 2.词人除了写景,还写到了自己的行为,你能找出一些富有表现力的动词吗?它们又表达了词人怎样的情感呢?把吴钩看了, 栏杆拍遍,

无人会,

登临意。 看、拍、会、登 看、拍、会、登

“吴钩”本是战场杀敌之锐器,现在却闲置身旁,烘托词人空有满腔雄心壮志,却是英雄无用武之地的苦闷。 看、拍、会、登

“吴钩”本是战场杀敌之锐器,现在却闲置身旁,烘托词人空有满腔雄心壮志,却是英雄无用武之地的苦闷。

“栏杆拍遍”是胸中说不出的抑郁苦闷之气,借拍打栏杆来发泄,雄心壮志无处施展的急切悲愤的情态。 看、拍、会、登

“吴钩”本是战场杀敌之锐器,现在却闲置身旁,烘托词人空有满腔雄心壮志,却是英雄无用武之地的苦闷。

“栏杆拍遍”是胸中说不出的抑郁苦闷之气,借拍打栏杆来发泄,雄心壮志无处施展的急切悲愤的情态。 “无人会、登临意”感叹自己空有恢复中原的抱负,而南宋统治集团中却无人是知己。上片小结上片: 上片小结景色:江天、山景、 落日、断鸿、游子 上片: 上片小结景色:江天、山景、 落日、断鸿、游子 动作:看、拍、会、登? 上片: 上片小结景色:江天、山景、 落日、断鸿、游子 动作:看、拍、会、登? 上片: 主要表现手法:

寓情于景

比喻 上片小结景色:江天、山景、 落日、断鸿、游子 动作:看、拍、会、登? 上片: 主要表现手法:

寓情于景

比喻 报国无路,

壮志难酬的悲愤之情上片小结 3. 在前两个典故中,辛弃疾是怎样的态度?从哪些词语可以看出来?辛弃疾借用桓温的典故想要说明什么?(1)休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未? 西晋张翰,字季鹰,在洛阳做官,见秋风起,想到家乡的味美的鲈鱼,于是弃官回乡。

——《晋书·张翰传》(1)休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未? 西晋张翰,字季鹰,在洛阳做官,见秋风起,想到家乡的味美的鲈鱼,于是弃官回乡。

——《晋书·张翰传》 借张翰来自比,不过却是反用其意。既表明自己很难忘怀时事、弃官还乡。还写了有家难归的乡思,并抒发了对金人、南宋朝廷的激愤,确实收到了一石三鸟的效果。“乡思”与前面的“游子”呼应,是“落日”、“断鸿”背景里“游子”的真情流露。 (1)休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?(2)求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。 三国时许汜去看望陈登,陈登对他很冷淡,独自睡在大床上,叫他睡下床。后来许汜把这事告诉刘备,刘备说:“天下大乱,你忘怀国事,求田问舍,陈登当然瞧不起你,如果是我,我将睡在百尺高楼,叫你睡地下,岂止相差上下床呢?” —— 《三国志·陈登传》(2)求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。 三国时许汜去看望陈登,陈登对他很冷淡,独自睡在大床上,叫他睡下床。后来许汜把这事告诉刘备,刘备说:“天下大乱,你忘怀国事,求田问舍,陈登当然瞧不起你,如果是我,我将睡在百尺高楼,叫你睡地下,岂止相差上下床呢?” —— 《三国志·陈登传》(2)求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。 刘郎在这里泛指有大志的人,这个典故用在这里是说他既不学为吃鲈鱼而还乡的张季鹰,也不学求田问舍的许汜,“怕应羞见”中的“怕应”二字是词人为许汜设想,表示怀疑:你这样的小人,有何颜面去见刘备那样的英雄人物?表达了对英雄的追慕,折射出了辛弃疾的雄心壮志。 (3)可惜流年,忧愁风雨,树犹如此! 《世说新语·言语》载,桓温北伐,经过金城,见自己过去种的柳树已经长到几围粗,便感慨地说:“树犹如此,人何以堪?”意思是说树已经长得这么高大了,人怎么能不老呢?(3)可惜流年,忧愁风雨,树犹如此! 《世说新语·言语》载,桓温北伐,经过金城,见自己过去种的柳树已经长到几围粗,便感慨地说:“树犹如此,人何以堪?”意思是说树已经长得这么高大了,人怎么能不老呢?(3)可惜流年,忧愁风雨,树犹如此! 流年,即年光如流;风雨,指国家在风雨飘摇之中。“树犹如此”指辛弃疾对国事飘摇,时光流逝,北伐无期,恢复中原的夙愿不能实现的忧惧。 3. 在前两个典故中,辛弃疾是怎样的态度?从哪些词语可以看出来?辛弃疾借用桓温的典故想要说明什么? 从“休说”“怕应羞见”可以看出辛弃疾对张翰和许汜是不赞同的,辛弃疾希望去收复失地,抗击金兵,洗雪国耻。用桓温的典故,词人表达了自己已经渐渐衰老,可是祖国仍处在飘摇的风雨中,自己杀敌报国的壮志却难以实现的痛苦心情。 3. 在前两个典故中,辛弃疾是怎样的态度?从哪些词语可以看出来?辛弃疾借用桓温的典故想要说明什么? 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 思考 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝思考 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝—乡思、仇恨 、激愤 思考 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝—乡思、仇恨 、激愤 思考—鄙夷自私自利、胸无大志 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝—乡思、仇恨 、激愤 —为国为民思考—鄙夷自私自利、胸无大志 与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人和哪些事呢?根据典故谈谈词人有哪些“登临意”? 张翰 —念鱼归隐

(否定)

许汜 —谋取私利

(否定)

刘备 —雄才大略

桓温 —时光流逝—乡思、仇恨 、激愤 —为国为民—控诉当朝、哀叹虚掷年华思考—鄙夷自私自利、胸无大志 “倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?”表达了作者怎样的心情?思考 “倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪?”表达了作者怎样的心情? 写辛弃疾自伤不能实现理想,又叹无知己,得不到同情与慰藉的孤寂。思考下片: 下片小结下片: 张翰 —乐于归隐

许汜 —谋取私利?

刘备 —雄才大略

桓温 —叹时光流逝 下片小结下片: 张翰 —乐于归隐

许汜 —谋取私利?

刘备 —雄才大略

桓温 —叹时光流逝 用典 —

为国为民下片小结归纳总结 上片所写景物,是作者登临时即目所见,从中引出漂泊南方、渴望报国,而无用武之地的幽愤。归纳总结 上片所写景物,是作者登临时即目所见,从中引出漂泊南方、渴望报国,而无用武之地的幽愤。归纳总结 下片述怀言志,三个典故叠用,表达了丰富而复杂的情感内涵,体现了稼轩词擅长用典的特色。 上片所写景物,是作者登临时即目所见,从中引出漂泊南方、渴望报国,而无用武之地的幽愤。 这首词作者通过写登建康赏心亭的所见所感,抒发作者收复失地,统一祖国的雄心壮志和功业未成的苦闷心情,表现对南宋统治者苟且偷安的批判,表达深沉的爱国之情。归纳总结 下片述怀言志,三个典故叠用,表达了丰富而复杂的情感内涵,体现了稼轩词擅长用典的特色。

“诸君尚守和戎策,志士虚捐少壮年”

——陆游 辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的;辛弃疾的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。当他再也没有机会奔走沙场,只能泪洒宣纸,为历史留下一声声悲愤的呼喊……

——梁衡 那是一个战乱频繁的时代,那是一个秋风萧瑟的日子,一位满腹雄心壮志的词人,登上建康赏心亭的高台,眺望着北方大片被金人铁蹄践踏的国土,心中感慨万千,深情的吟诵… …

再读课文1、背诵默写全词。

2、读辛弃疾课外诗词。作 业