《王好战-请以战喻》ppt课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 《王好战-请以战喻》ppt课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 498.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-18 08:03:31 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。 挟泰山以超北海,此不能也,非不为也。

为老人折枝,是不为

也,非不能也。第一课:王好战,请以战喻《孟子》江西省安义中学 李云红孟子简介孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“民贵君轻”、反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。

由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。孟子特点1、富有气势。

孟子为人自傲自负,锋芒毕露,好辩而且善辩,动辄与人言辞交锋,必欲争胜。文章不仅从逻辑上说理,且具有强烈的感彩,咄咄逼人,磅礴而来。在论辩中,孟子感情毕露,说理批驳,气势凌人,偏激的言辞、幽默的讽刺,甚至破口大骂,都反映了他激越的情感和刚直的个性。其门人公都子对他说:“外人皆称夫子好辩。”孟子回答说:“我岂好辩哉?不得已也!”孟子确实是为了推行自己的政治主张,对付那班见利忘义、嗜杀不仁的统治者,才施展他的辩才。 52、长于譬喻。 孟子在论辩中常用比喻,把抽象的道理用具体生动的形象表现出来,具有极大的艺术感染力。如“五十步笑百步”、“齐人有一妻一妾”、“日攘一鸡”、“揠苗助长”、“缘木求鱼”等贴切的比喻。3、浩然之气的风格特征。

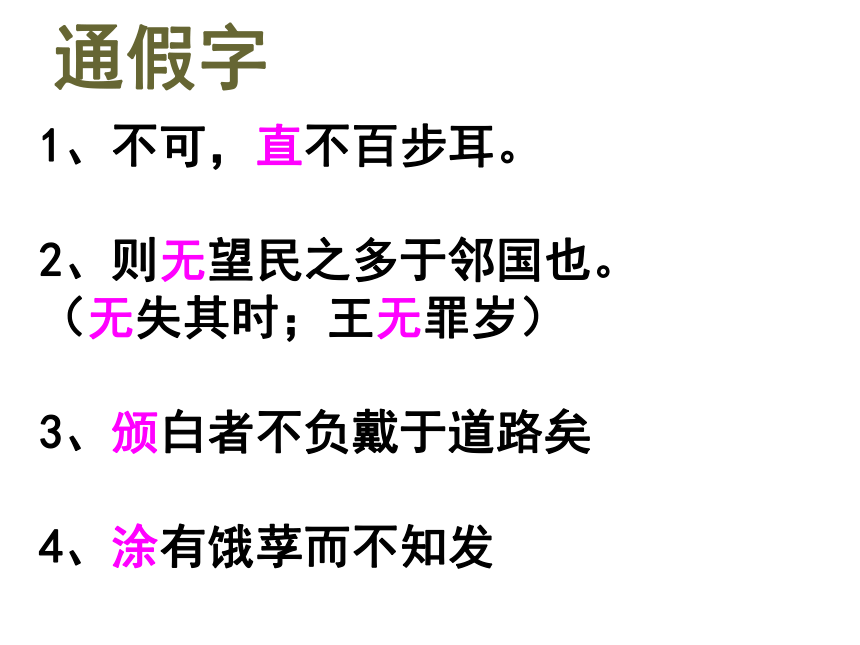

这源于孟子人格修养的力量,对仁义道德经久不懈的自我修养,久而久之,这种修养升华出一种至大至刚、充塞与天地之间的“浩然之气”。在精神上首先压倒对方,能够做到藐视政治权贵,鄙夷物质贪欲,气概不凡,刚正不阿,无私无畏。《孟子》简介 《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。孟子第一则回顾读准下列字音王好( )战hào弃甲曳( )兵yè数( )罟( )不入洿( )池ɡǔwū衣( )帛( )鸡豚( )狗彘( )之畜( )túnzhì庠( )序xiánɡ饿殍( ) piǎoyìcùbó然而不王( )者wànɡxù移其粟( )于河内sù申之以孝悌( )tì通假字1、不可,直不百步耳。

2、则无望民之多于邻国也。

(无失其时;王无罪岁)

3、颁白者不负戴于道路矣

4、涂有饿莩而不知发词类活用1、填然鼓之

2、树之以桑

3、五十者可以衣帛矣

4、然而不王者

5、是使民养生丧死无憾也

6、王无罪岁名词活用动词7、谨庠序之教

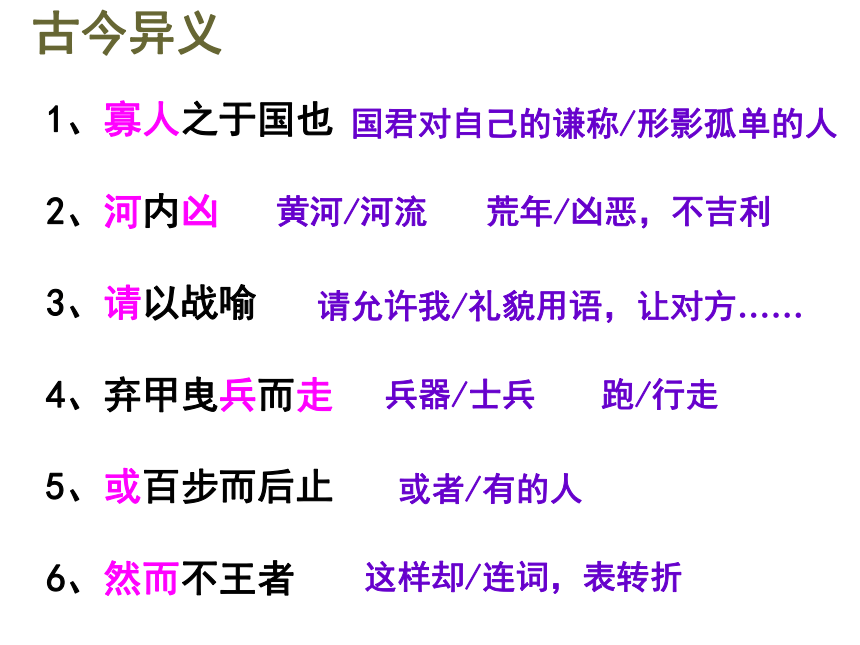

8、是使民养生丧死无憾也形容词活用动词动词作名词古今异义1、寡人之于国也

2、河内凶

3、请以战喻

4、弃甲曳兵而走

5、或百步而后止

6、然而不王者国君对自己的谦称/形影孤单的人黄河/河流荒年/凶恶,不吉利请允许我/礼貌用语,让对方……兵器/士兵跑/行走或者/有的人这样却/连词,表转折找出实行“王道”的七种措施的句子①不违农时,谷不可胜食也。

②数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也

③斧斤以时入山林,材木不可胜用也。④五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣⑤鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。⑥百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣。⑦谨库序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

讨论:孟子否定了魏国及邻国之政,那么

他的理想政治—“仁政”的具体内容是什么?

不违农时(农)保护鱼类(渔)按时砍伐(林)不可胜食不可胜用鼓励养蚕(纺)繁兴六畜(牧)生产粮食(农)

兴办教育

保民教民王道

之始王道

之成

旨在阐述统治者想使民加多应有的态度:应反省自己,清除虐政,施行仁政。孟子在最后一层旨在说明什么?孟子第二则 齐人有一妻一妾而处室者,其良人出,则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮食者,则尽富贵也。 处室:住在一起。

良人:古时妻子对丈夫的称呼。

餍:满足、饱食。

反:通“返”。

所与饮食者:与他在一起吃喝 的人。

富贵:形作名,富贵的人 齐国有一个人,家里有一妻一妾生活在一起。(她们的)丈夫出去,就一定吃饱了酒肉才回家。他妻子问他跟他一起吃喝的是些什么人,(他)就说全都是些有钱有势的人 其妻告其妾曰:“良人出,则必餍酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来,吾将瞷良人之所之也其:指良人。

未尝:不曾。

显者:有名望的人。

瞷(jiàn)良人之所之:暗中看他所去的地方。瞷,窥视,暗中看。前一个“之”是助词,消独,后一个“之”是动词。所之,所去的地方。 他妻子告诉他的妾说:“丈夫出去,就一定吃饱了酒肉才回家;问他跟他一起吃喝的是些什么人,他说都是些有钱有势的人,但我们家不曾有有地位有声望的人来过,我要暗中看看他去些什么地方。” 蚤起,施从良人之所之,遍国中无与立谈者。卒之东郭墦间,之祭者乞其余;不足,又顾而之他——此其为餍足之道也。 蚤:通“早”

施(yí):通“迤”,斜行这里指暗中跟踪

从:跟随

卒,最后 之:去、往 东郭:城之东门外 墦间:坟墓间

之祭者:走向祭祀先人的人

乞其余:乞讨祭祀剩下来的酒肉

顾:回过头看、环视

其:大概第二天早上起来,(妻子)就暗中跟随丈夫,整个都城里没一个人站着和他讲话的人。最后他到了东门外的墓地里,走向祭祀先人的人,向他们乞讨祭祀剩下来的酒肉;不够吃,又环顾四周,走向其他的人,这大概是他吃饱喝足的办法。其妻归,告其妾,曰:“良人者,所仰望而终身也,今若此。”与其妾讪其良人,而相泣于中庭,而良人未之知也,施施从外来,骄其妻妾。 仰望:依靠、指望。

讪(shàn):讥讽

相泣:相向涕泣

未之知:宾语前置

施施(yíyí):喜悦自得的

样子

骄:轻视。 他的妻子回到家里,告诉他的妾说:“丈夫,是(我们)一生依靠的人,现在却像这样的!”(于是)跟他的妾一起大骂她们的丈夫,并且在庭院中面对面哭泣,可是丈夫并不知道这些,得意洋洋地从外面回来,傲视他的妻和妾。由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也,而不相泣者,几希矣。 由:介词,从

之:音节助词

则:那么

之:定语后置的标志

所以……者:用来……的方法

利达:显达

希:通“稀”,少。 译文:(如果)从君子的角度看,那些用来求取升官发财的方法,使他们的妻妾不感到羞耻而相对泣于中庭的人,是很少见的!一、齐人对妻子的夸口

二、妻子的怀疑与妻妾商议

三、妻子的追踪和真相的披露

四、妻妾的羞愧和哭骂

五、“良人”无耻得意的丑相 概括情节纲要 1、第一段是故事的发生和发展。其中“良人出,则必餍酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也”重复了一遍,为什么? 明确:突出这一现象,显示其不同一般,令人生疑。 2、哪一句点出了齐人可疑的关键?明确:而未尝有显者来3、第二段是故事的高潮,揭示了齐人的本来面目。他本来是怎样的一个人?明确:社会地位低下,不与任何人交往,是一个不知廉耻的乞丐。 4、第三段是故事的结局,写了哪两方面的内容? 明确:1、妻妾的羞惭愤恨。

2、齐人恬不知耻的丑态。 5、如果结尾改为齐人一到家就被妻妾揭穿真相,臭骂一顿,这样改好不好? 明确:不好。让齐人浑然不觉,自己蒙在鼓里却还以为别人被自己蒙在鼓里,兴冲冲地继续吹嘘夸耀,这就产生出强烈的戏剧效果,增强了讽刺性。 指责社会上那些用龌龊的手段谋求富贵显达的人,连他们自己的妻妾都感到无地自容。本则寓言内

容是什么?孟子第三则戴盈之曰:“什一,去关市之征,今兹未能,请轻之,以待来年,然后已,何如? 什一: 十分之一

去:除去,废除

征:动作名,征收的赋税

今兹:今年

轻:形容使动,使…减轻

以:表目的

已:停止 戴盈之说:“让国君实行十分之一的税率,让国君废除关卡和市场的征税,今年,请让我不能做到,请让国君减轻赋税和关市之征,来等到明年再全部废止,怎么样?” 孟子曰:“今有人日攘其邻之鸡者,或告之曰:是非君子之道!’曰:‘请损之,月攘一鸡,以待来年,然后已。’如知其非义,斯速已矣,何待来年?”日:名作状,每天

攘:窃取,偷

或:有人

道:道义,正道

损:减少

如:如果

其:代指国君征收苛税的办法 译文:孟子说:“现在有人每天偷邻居家的一只鸡,有人告诉他说:‘这不是君子的正道!’他说:‘请让我减少偷鸡的数量,每月偷一只,来等到明年停止偷鸡。’如果你知道国君征收苛重的赋税不合道义,就应该迅速停止,为什么要等到明年呢?”运用偷鸡者知道自己的行为不符合道义却不能停止,来讽刺宋国君臣知道赋税苛重不符合道义却要等到明年才改变,显示宋国君臣不施“仁政”,不关心

民生的道理本则内容

是什么?孟子第四则卒然( )

沛然( )

嗜杀( )

枯槁( )

恶乎定( ) cùpèishìgǎowū 战国时期,诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城” “弑君三十六,亡国五十二” 一部春秋就是一部战争史。在春秋三百年里,“战伐侵功不可胜数”。在战国期间战争频繁,仅大规模的战争即达222次。战国名将白起长平之战坑赵卒40万,所到之处,杀人盈城,尸骨遍野,头颅成山,血流成河。成为古今中外战争史上最残酷的杀害战俘的行为。鬼谷子的弟子孙膑和庞涓两人的私怨,使两国人民深受战火之苦。由此我们就可以想象得出当时的社会是一个什么样的世界。

孟子一针见血的指出“春秋无义战”连年的战争导致人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。背景 面对这样的局面,圣人之心在滴血。在那个强者争霸,弱者受苦,生灵涂炭的年代里,孟子心痛得四处奔走呼唤,他在列国间疲惫地奔波,马不停蹄从一个国家奔向另一个国家宣传他的仁政主张。他想用他的仁政,开明政治,将人民从水深火热之中拯救出来。本文就是记录了他不远千里来进谏梁惠王的情况。孟子见梁襄王。出, 语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。“卒然问曰:‘天下恶乎定?’ “吾对曰:‘定于一。’。‘孰能一之?’“对曰:‘不嗜杀人者能一之。‘孰能与之?’ 语:告诉

望:从远处看

就:靠近,接近

畏:使人敬畏

卒:通“猝”,突然

定于一:安定于统一 嗜:爱好

与:动词,亲附 译文:孟子拜见梁襄王,出来,告诉别人说“远远看他不像个国君的样子(没有国君的威仪),接近他也看不到使人敬畏的地方。“他突然问道:‘天下怎样才能安定?’我回答说:‘天下安定在于统一天下。’‘谁能统一天下呢?’我对他说:‘不喜欢杀人的国君能统一天下。’‘谁会归附他呢?’ “对曰:‘天下莫不与也。王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣!其如是,孰能御之?夫:那

槁:干枯

油然:云盛的样子

作:兴起

沛然:雨势大的样子

浡然:兴起的样子

之:语气助词无义

其:禾苗 如:像

御:抵挡 译文: “我又回答:‘天下没有不归附他的。大王您知道那禾苗生长的情况吗?七八月间(如果)发生干旱,禾苗就要枯槁了。(如果)天上乌云密布,哗啦啦地下起一场大雨,那禾苗就会茂盛地生长起来。禾苗像这样的话,谁能阻档它的生长呢? 今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?’”人牧:指统治百姓的国君

引领:伸长脖子

而:表修饰

望:期待

诚:果真

由:通“犹”好像

沛然:气势盛大的样子 译文:现在那天下的国君,没有一个不喜欢杀人的。如果有不喜欢杀人的国君,那么天下的老百姓都会伸长脖子殷切地期待着他了。果真像这样,老百姓就归附他,就像水流向低处一样,哗啦啦的气势盛大,谁又能够阻挡他们呢?” 1、讨论:本文的中心句是哪一句?不嗜杀人者能一之动词,统一。翻译:不喜欢杀人的国君能统一天下。2、文中用了怎样的寓言故事?

遇旱而枯槁遇雨而兴盛百姓遇暴政而痛苦遇仁政而归之禾苗大水流向低处百姓归附施行仁政——获得民心——统一天下3、讨论:孟子是怎样看待梁襄王的?望之不似人君,就之不见所畏焉。卒然问曰缺乏威严沉着的人君气度流露出惶惑,表现出涉世不深的窘态。 梁襄王的三句问话: “天下恶乎定?”

“孰能一之?”

“孰能与之?”“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣”反映了孟子主张要用“仁政”来获得民心,从而统一天下的仁政思想。本则内容

是什么?通观全文四则: 孟子说理的方法主要是什么?“寓言和比喻”

关于“寓言”:一般认为,寓言就是带有劝诫或讽刺性质的故事,通常是用假托的故事来说明某个道理或教训。写法

探究使抽象的变为具体;

使深奥的变为浅显;

比直接说理更美妙、更诱人。

为老人折枝,是不为

也,非不能也。第一课:王好战,请以战喻《孟子》江西省安义中学 李云红孟子简介孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“民贵君轻”、反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。

由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。孟子特点1、富有气势。

孟子为人自傲自负,锋芒毕露,好辩而且善辩,动辄与人言辞交锋,必欲争胜。文章不仅从逻辑上说理,且具有强烈的感彩,咄咄逼人,磅礴而来。在论辩中,孟子感情毕露,说理批驳,气势凌人,偏激的言辞、幽默的讽刺,甚至破口大骂,都反映了他激越的情感和刚直的个性。其门人公都子对他说:“外人皆称夫子好辩。”孟子回答说:“我岂好辩哉?不得已也!”孟子确实是为了推行自己的政治主张,对付那班见利忘义、嗜杀不仁的统治者,才施展他的辩才。 52、长于譬喻。 孟子在论辩中常用比喻,把抽象的道理用具体生动的形象表现出来,具有极大的艺术感染力。如“五十步笑百步”、“齐人有一妻一妾”、“日攘一鸡”、“揠苗助长”、“缘木求鱼”等贴切的比喻。3、浩然之气的风格特征。

这源于孟子人格修养的力量,对仁义道德经久不懈的自我修养,久而久之,这种修养升华出一种至大至刚、充塞与天地之间的“浩然之气”。在精神上首先压倒对方,能够做到藐视政治权贵,鄙夷物质贪欲,气概不凡,刚正不阿,无私无畏。《孟子》简介 《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。孟子第一则回顾读准下列字音王好( )战hào弃甲曳( )兵yè数( )罟( )不入洿( )池ɡǔwū衣( )帛( )鸡豚( )狗彘( )之畜( )túnzhì庠( )序xiánɡ饿殍( ) piǎoyìcùbó然而不王( )者wànɡxù移其粟( )于河内sù申之以孝悌( )tì通假字1、不可,直不百步耳。

2、则无望民之多于邻国也。

(无失其时;王无罪岁)

3、颁白者不负戴于道路矣

4、涂有饿莩而不知发词类活用1、填然鼓之

2、树之以桑

3、五十者可以衣帛矣

4、然而不王者

5、是使民养生丧死无憾也

6、王无罪岁名词活用动词7、谨庠序之教

8、是使民养生丧死无憾也形容词活用动词动词作名词古今异义1、寡人之于国也

2、河内凶

3、请以战喻

4、弃甲曳兵而走

5、或百步而后止

6、然而不王者国君对自己的谦称/形影孤单的人黄河/河流荒年/凶恶,不吉利请允许我/礼貌用语,让对方……兵器/士兵跑/行走或者/有的人这样却/连词,表转折找出实行“王道”的七种措施的句子①不违农时,谷不可胜食也。

②数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也

③斧斤以时入山林,材木不可胜用也。④五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣⑤鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。⑥百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣。⑦谨库序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

讨论:孟子否定了魏国及邻国之政,那么

他的理想政治—“仁政”的具体内容是什么?

不违农时(农)保护鱼类(渔)按时砍伐(林)不可胜食不可胜用鼓励养蚕(纺)繁兴六畜(牧)生产粮食(农)

兴办教育

保民教民王道

之始王道

之成

旨在阐述统治者想使民加多应有的态度:应反省自己,清除虐政,施行仁政。孟子在最后一层旨在说明什么?孟子第二则 齐人有一妻一妾而处室者,其良人出,则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮食者,则尽富贵也。 处室:住在一起。

良人:古时妻子对丈夫的称呼。

餍:满足、饱食。

反:通“返”。

所与饮食者:与他在一起吃喝 的人。

富贵:形作名,富贵的人 齐国有一个人,家里有一妻一妾生活在一起。(她们的)丈夫出去,就一定吃饱了酒肉才回家。他妻子问他跟他一起吃喝的是些什么人,(他)就说全都是些有钱有势的人 其妻告其妾曰:“良人出,则必餍酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来,吾将瞷良人之所之也其:指良人。

未尝:不曾。

显者:有名望的人。

瞷(jiàn)良人之所之:暗中看他所去的地方。瞷,窥视,暗中看。前一个“之”是助词,消独,后一个“之”是动词。所之,所去的地方。 他妻子告诉他的妾说:“丈夫出去,就一定吃饱了酒肉才回家;问他跟他一起吃喝的是些什么人,他说都是些有钱有势的人,但我们家不曾有有地位有声望的人来过,我要暗中看看他去些什么地方。” 蚤起,施从良人之所之,遍国中无与立谈者。卒之东郭墦间,之祭者乞其余;不足,又顾而之他——此其为餍足之道也。 蚤:通“早”

施(yí):通“迤”,斜行这里指暗中跟踪

从:跟随

卒,最后 之:去、往 东郭:城之东门外 墦间:坟墓间

之祭者:走向祭祀先人的人

乞其余:乞讨祭祀剩下来的酒肉

顾:回过头看、环视

其:大概第二天早上起来,(妻子)就暗中跟随丈夫,整个都城里没一个人站着和他讲话的人。最后他到了东门外的墓地里,走向祭祀先人的人,向他们乞讨祭祀剩下来的酒肉;不够吃,又环顾四周,走向其他的人,这大概是他吃饱喝足的办法。其妻归,告其妾,曰:“良人者,所仰望而终身也,今若此。”与其妾讪其良人,而相泣于中庭,而良人未之知也,施施从外来,骄其妻妾。 仰望:依靠、指望。

讪(shàn):讥讽

相泣:相向涕泣

未之知:宾语前置

施施(yíyí):喜悦自得的

样子

骄:轻视。 他的妻子回到家里,告诉他的妾说:“丈夫,是(我们)一生依靠的人,现在却像这样的!”(于是)跟他的妾一起大骂她们的丈夫,并且在庭院中面对面哭泣,可是丈夫并不知道这些,得意洋洋地从外面回来,傲视他的妻和妾。由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也,而不相泣者,几希矣。 由:介词,从

之:音节助词

则:那么

之:定语后置的标志

所以……者:用来……的方法

利达:显达

希:通“稀”,少。 译文:(如果)从君子的角度看,那些用来求取升官发财的方法,使他们的妻妾不感到羞耻而相对泣于中庭的人,是很少见的!一、齐人对妻子的夸口

二、妻子的怀疑与妻妾商议

三、妻子的追踪和真相的披露

四、妻妾的羞愧和哭骂

五、“良人”无耻得意的丑相 概括情节纲要 1、第一段是故事的发生和发展。其中“良人出,则必餍酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也”重复了一遍,为什么? 明确:突出这一现象,显示其不同一般,令人生疑。 2、哪一句点出了齐人可疑的关键?明确:而未尝有显者来3、第二段是故事的高潮,揭示了齐人的本来面目。他本来是怎样的一个人?明确:社会地位低下,不与任何人交往,是一个不知廉耻的乞丐。 4、第三段是故事的结局,写了哪两方面的内容? 明确:1、妻妾的羞惭愤恨。

2、齐人恬不知耻的丑态。 5、如果结尾改为齐人一到家就被妻妾揭穿真相,臭骂一顿,这样改好不好? 明确:不好。让齐人浑然不觉,自己蒙在鼓里却还以为别人被自己蒙在鼓里,兴冲冲地继续吹嘘夸耀,这就产生出强烈的戏剧效果,增强了讽刺性。 指责社会上那些用龌龊的手段谋求富贵显达的人,连他们自己的妻妾都感到无地自容。本则寓言内

容是什么?孟子第三则戴盈之曰:“什一,去关市之征,今兹未能,请轻之,以待来年,然后已,何如? 什一: 十分之一

去:除去,废除

征:动作名,征收的赋税

今兹:今年

轻:形容使动,使…减轻

以:表目的

已:停止 戴盈之说:“让国君实行十分之一的税率,让国君废除关卡和市场的征税,今年,请让我不能做到,请让国君减轻赋税和关市之征,来等到明年再全部废止,怎么样?” 孟子曰:“今有人日攘其邻之鸡者,或告之曰:是非君子之道!’曰:‘请损之,月攘一鸡,以待来年,然后已。’如知其非义,斯速已矣,何待来年?”日:名作状,每天

攘:窃取,偷

或:有人

道:道义,正道

损:减少

如:如果

其:代指国君征收苛税的办法 译文:孟子说:“现在有人每天偷邻居家的一只鸡,有人告诉他说:‘这不是君子的正道!’他说:‘请让我减少偷鸡的数量,每月偷一只,来等到明年停止偷鸡。’如果你知道国君征收苛重的赋税不合道义,就应该迅速停止,为什么要等到明年呢?”运用偷鸡者知道自己的行为不符合道义却不能停止,来讽刺宋国君臣知道赋税苛重不符合道义却要等到明年才改变,显示宋国君臣不施“仁政”,不关心

民生的道理本则内容

是什么?孟子第四则卒然( )

沛然( )

嗜杀( )

枯槁( )

恶乎定( ) cùpèishìgǎowū 战国时期,诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城” “弑君三十六,亡国五十二” 一部春秋就是一部战争史。在春秋三百年里,“战伐侵功不可胜数”。在战国期间战争频繁,仅大规模的战争即达222次。战国名将白起长平之战坑赵卒40万,所到之处,杀人盈城,尸骨遍野,头颅成山,血流成河。成为古今中外战争史上最残酷的杀害战俘的行为。鬼谷子的弟子孙膑和庞涓两人的私怨,使两国人民深受战火之苦。由此我们就可以想象得出当时的社会是一个什么样的世界。

孟子一针见血的指出“春秋无义战”连年的战争导致人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。背景 面对这样的局面,圣人之心在滴血。在那个强者争霸,弱者受苦,生灵涂炭的年代里,孟子心痛得四处奔走呼唤,他在列国间疲惫地奔波,马不停蹄从一个国家奔向另一个国家宣传他的仁政主张。他想用他的仁政,开明政治,将人民从水深火热之中拯救出来。本文就是记录了他不远千里来进谏梁惠王的情况。孟子见梁襄王。出, 语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。“卒然问曰:‘天下恶乎定?’ “吾对曰:‘定于一。’。‘孰能一之?’“对曰:‘不嗜杀人者能一之。‘孰能与之?’ 语:告诉

望:从远处看

就:靠近,接近

畏:使人敬畏

卒:通“猝”,突然

定于一:安定于统一 嗜:爱好

与:动词,亲附 译文:孟子拜见梁襄王,出来,告诉别人说“远远看他不像个国君的样子(没有国君的威仪),接近他也看不到使人敬畏的地方。“他突然问道:‘天下怎样才能安定?’我回答说:‘天下安定在于统一天下。’‘谁能统一天下呢?’我对他说:‘不喜欢杀人的国君能统一天下。’‘谁会归附他呢?’ “对曰:‘天下莫不与也。王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣!其如是,孰能御之?夫:那

槁:干枯

油然:云盛的样子

作:兴起

沛然:雨势大的样子

浡然:兴起的样子

之:语气助词无义

其:禾苗 如:像

御:抵挡 译文: “我又回答:‘天下没有不归附他的。大王您知道那禾苗生长的情况吗?七八月间(如果)发生干旱,禾苗就要枯槁了。(如果)天上乌云密布,哗啦啦地下起一场大雨,那禾苗就会茂盛地生长起来。禾苗像这样的话,谁能阻档它的生长呢? 今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?’”人牧:指统治百姓的国君

引领:伸长脖子

而:表修饰

望:期待

诚:果真

由:通“犹”好像

沛然:气势盛大的样子 译文:现在那天下的国君,没有一个不喜欢杀人的。如果有不喜欢杀人的国君,那么天下的老百姓都会伸长脖子殷切地期待着他了。果真像这样,老百姓就归附他,就像水流向低处一样,哗啦啦的气势盛大,谁又能够阻挡他们呢?” 1、讨论:本文的中心句是哪一句?不嗜杀人者能一之动词,统一。翻译:不喜欢杀人的国君能统一天下。2、文中用了怎样的寓言故事?

遇旱而枯槁遇雨而兴盛百姓遇暴政而痛苦遇仁政而归之禾苗大水流向低处百姓归附施行仁政——获得民心——统一天下3、讨论:孟子是怎样看待梁襄王的?望之不似人君,就之不见所畏焉。卒然问曰缺乏威严沉着的人君气度流露出惶惑,表现出涉世不深的窘态。 梁襄王的三句问话: “天下恶乎定?”

“孰能一之?”

“孰能与之?”“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣”反映了孟子主张要用“仁政”来获得民心,从而统一天下的仁政思想。本则内容

是什么?通观全文四则: 孟子说理的方法主要是什么?“寓言和比喻”

关于“寓言”:一般认为,寓言就是带有劝诫或讽刺性质的故事,通常是用假托的故事来说明某个道理或教训。写法

探究使抽象的变为具体;

使深奥的变为浅显;

比直接说理更美妙、更诱人。

同课章节目录