第一节 空气的成分 第一课时课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一节 空气的成分 第一课时课件(39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2018-06-16 14:56:53 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。猜 谜 语空气一物到处有,用棒赶不走;

眼睛看不见,手摸也没有;

咀嚼无滋味,没它活不久。想一想 : 空气无色无味,不易觉察,你能用一个简单的实验或实例来说明空气确实存在吗? 1)空集气瓶在盛满水的水槽中向下压

——集气瓶内的水无法上升到顶部。

2)空集气瓶在盛满水的水槽中侧立

——有气泡冒出。

3)扁的密实袋开袋后抖动,然后封好

——双手挤压,有压力

4)扇子朝脸扇、树叶在动 ———有风

5)给车胎打气 ———轮胎涨起来

获取结论:

空气是客观存在的。 下列事实说明空气中含有哪些成分?

(1)炒脆的瓜子放一段时间后便不脆了。

(2)敞口放置的石灰水,过一段时间后便浑浊。水蒸气二氧化碳(3)在一空瓶中放入燃烧的木条后,盖严, 然后放入

一只小虫,再盖严,根据现象并分析原因。

氧气第四单元 我们周围的空气第一节 空气的成分第一课时 【知识与技能】

??????? 1. 认识空气,了解空气的组成。

??????? 2. 能从生活经验出发,对空气的成分进行合理的推测,并能利用教师提供的简单仪器和药品,对空气的成分进行科学探究。在探究过程中初步学会简单的实验设计,学会观察实验现象并加以描述,对相关实验现象能给出合理的解释。

??????? 【过程与方法】

??????? 1. 认识科学探究的意义和基本方法;在探究中能提出问题,并设计简单实验解决问题。

??????? 2. 初步学会用观察、实验的方法获取信息,并从实验信息中得出科学的结论。

??????? 3. 在探究过程中,能主动与人交流、讨论,清晰的表达出自己的观点,??????? 逐步形成良好的学习习惯和科学的学习方法。

??????? 【情感、态度与价值观】

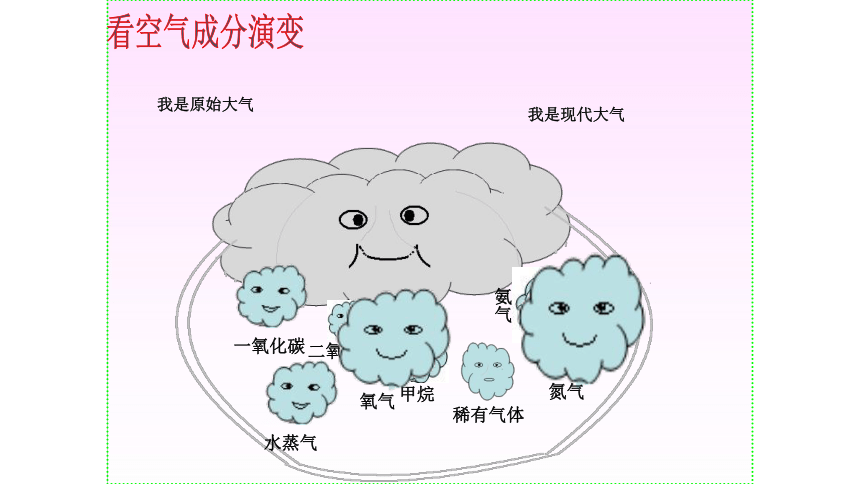

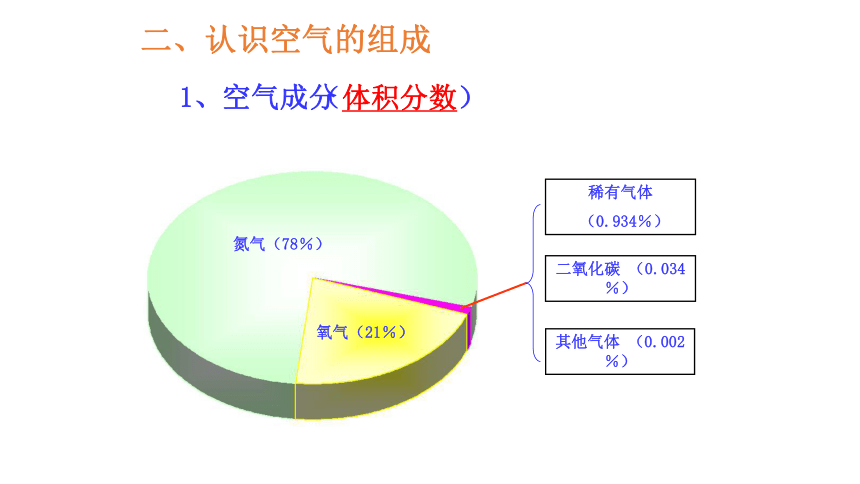

??????? 使学生在实验探究过程中,体验科学探究带来的快乐,保持和增强对生活中科学现象的好奇心和探究欲,发展学习化学的兴趣;引导学生树立实事求是、严谨的科学态度。 甲烷氨气一氧化碳氮气稀有气体二氧化碳氧气我是原始大气我是现代大气水蒸气看空气成分演变舍勒和普利斯特里都独立地发现并制得氧气。空气成分的发现史舍勒普利斯特里一、拉瓦锡(1743—1794)二百多年前,法国化学家拉瓦锡最早运用天平作为研究化学的工具 1892年,英国科学家瑞利在测定氮气的密度时,发现从空气中得到的氮气每升质量为1.2572g,而从含氮化合物制得的氮气每升质量为1.2560g,他没有忽略这微小的差异,继续研究,最终和科学家拉姆塞发现了新的气体—氩气,被称为“第三位小数点的胜利”。在后来的几年中,科学家又发现了其它稀有气体。二、认识空气的组成稀有气体

(0.934%)其他气体 (0.002%)二氧化碳 (0.034%)1、空气成分氮气(78%)氧气(21%)(体积分数)一般说来,空气的成分是比较固定的。标准状况下,空气的密度为 1.293克/升 提出问题:怎样通过实验来测定空气中氧气的含量吗?思路:除去氧气,减少的体积就是氧气的体积。 1775年,拉瓦锡通过实验测得空气中氧气约占总体积的1/5 追寻科学家的足迹汞原理:在密闭容器中,用化学方法把一定量的空气中的氧气消耗掉,测出空气减少的体积即氧气的体积。汞反应原理:汞+氧气 →氧化汞加热取一定量的空气A.除去氧气,测剩余气体的体积B.除去其它气体,测氧气的体积C. …….性质不同如何测定空气中氧气的含量? 需要解决

的 问 题实验目的 (测什么) 实验原理(怎么测)实验装置(在哪测) 做创新实验怎样测出气体减少体积呢?(1)利用有刻度的容器测出气体减小体积。

(2)使水进入密闭容器内,测定进入的水的体积。 实验设计思路 : 实验装置实验步骤反应原理信息:氧气是化学性质比较活泼的气体,在加热或点燃的条件下能与许多物质发生化学反应;氮气是化学性质比较稳定的气体,一般不与其他物质发生反应。测定空气中氧气的含量选择只能消耗氧气的物质不产生新气体的化学反应密闭装置2、 +氧气 氧化铜(固体)

+氧气 水 + 二氧化碳

+氧气 氧化镁(固体)

镁+氮气 氮化镁(固体)

+氧气 五氧化二磷(固体)

+氧气 二氧化碳点燃点燃点燃点燃点燃实验药品A.D.测定空气中氧气的含量 ①所选物质只能与空气中的氧气反应。 ②生成物一般不能为气体。铜B.石蜡C.镁磷E.碳要求: 练习:要除去某密闭容器里空气中的氧气,得到较为纯净的氮气,可以用燃烧的方法除去氧气,最好选用下列物质中的

A.硫 B.木炭 C.磷 D.甲烷(CH4)( c )(1)、空气中氧气体积测定的原理利用某些物质能与空气中氧气且只与氧气反应,生成物一般不能是气体,从而使密闭容器内气体压强变小,利用有刻度的容器测出气体减小体积,或者使水进入密闭容器内,测定进入的水的体积即为被消耗的空气中氧气体积。(2)利用铜与氧气反应测定空气中氧气的含量 实验装置 实验探究 4-1实验原理 铜+氧气 氧化铜2.检验气密性1. 连接仪器①实 验 步 骤

做创新实验4如图所示:在另一支具支试管中装入铜粉,塞上橡胶塞,用小气球密封硬质玻璃管的右端。移动注射器活塞,在注射器中留下一定体积的气体,记录体积后插入橡胶塞中。根据酒精灯的高度,将试管固定在铁架台上3.将一支具支试管注满水,塞上橡胶塞。然后打开橡胶塞,将水倒入量筒中,记录体积。②实验现象:③实验结论:

铜粉由红变黑氧气约占空气体积的1/5.实 验 步 骤

做创新实验装置内气体体积减少约1/55.加热铜粉部位,同时不断推拉注射器。6.停止加热后 ,待试管冷却至室温,将气球内的气体全部挤入注射器内。待注射器稳定后,记录注射器内气体的体积?使氧气与铜反应充分?测量准确【探究讨论】

1.在实验过程中,为什么要不断推拉注射器活塞?

提示:这是为了确保铜丝与空气充分接触,将密闭装置中的氧气完全消耗,保证了实验数据的客观性。 2.实验结束后,密闭装置中剩余气体具有怎样的化学性质?

提示:剩余的气体为氧气被消耗后的气体,氧气能和铜反应,

而剩余的气体不能和铜发生反应。

3.反应结束停止加热后,为什么要冷却至室温再读取剩余气体

的体积数值?

提示:防止气体因受热膨胀而造成剩余气体体积偏大,

导致测量结果偏小。

注意:(如果操作不当,对实验结果有何影响?)④冷却到室温读数。

⑤装置冷却后应将气球内气体全部挤入硬质玻璃管中。①装置不漏气;②铜粉足量且反应时间足够;③不断推拉注射器的活塞;问题讨论

④误差分析:在氧气含量测定实验中,哪些环节可能造成误差,如何避免或减少这些误差?a.装置漏气b.铜粉量不足c.未等装置冷却读数d.反应时间较短,没有充分反应e、未达到反应温度(加热的温度低,铜没有充分与氧气反应 )

f、装置冷却后,未将气球内气体挤入具支试管中?、实验原理:红磷在封闭的容器内充分燃烧,消耗了空气中的氧气,生成五氧化二磷固体,容器内压强减小,水面上升约1/5,从而确定空气中氧气的体积分数。(3)利用红磷燃烧测定空气中氧气含量的实验氧气真空瓶内压强变小,水倒吸水红磷燃烧消耗氧气,生成固体五氧 化二磷?实验现象:a、发出黄色火焰,产生大量白烟;c、等到燃烧停止,冷却后,瓶内水面上升了约1/5体积 ?实验原理:(即反应文字表达式)b、放出热量;b、氧气具有助燃性,剩余4/5体积的气体不能燃烧,也不能燃烧。

C、剩余4/5体积的气体难溶于水。④实验结论:a、氧气约占空气总体积的1/5。想一想

1.根据实验现象,分析瓶内剩余气体具有怎样的性质? 答:不能燃烧,也不能支持燃烧;不能溶于水2、红磷燃烧后生成的“大量白烟”可以说“大量白雾”吗?答:不能,烟是固体微粒;雾是小液滴。⑤实验成功的关键:a、装置不能漏气;b、集气瓶中加少量水(防止高温熔融物使瓶底炸裂)c、红磷应过量d、点燃红磷后要立即伸入集气瓶中,并塞紧塞子e、待红磷冷却后,打开弹簧夹⑥误差分析:在实验中如果进入水的体积小于集气瓶总体积的1/5,会有什么原因呢?(2)装置漏气;(5)燃烧一定程度时,瓶内氧气含量小, 红磷不能继续燃烧。答:a、未冷却至室温便打开止水夹;b、装置漏气;c、红磷的量不足;d、导气管右端未先注满水;e、燃烧一定程度时,瓶内氧气含量小,

红磷不能继续燃烧。(系统误差)分析归纳请根据观察到的实验现象,与同学讨论回答下列问题.※红磷在集气瓶中未能全部燃烧,是因为 。※红磷熄灭后,为什么要等到集气瓶冷却到室温后再打开弹簧夹?※点燃红磷后为什么要将燃烧匙迅速伸入集气瓶内并塞紧橡皮塞?讨论: 能否用木炭、硫、镁代替红磷做实验?1、不能,因为木炭、硫燃烧生成了气体,会弥补反应所消耗的氧气的体积,压强无明显变化。

2、镁不仅与氧气发生反应还可与空气中的氮气和二氧化碳反应。 稀有气体的发现

英国化学家雷利发现从空气中分离得到的氮气密度是1.2 5 7 2克/升, 分解含氮物质所得的氮气密度是

1 .2 5 0 8克/升,为什么前者密度要大些呢?是不是其中还有较重的不活泼气体?英国化学家拉姆塞在雷利的基础上发现氦、氖、氪、氩、氙等稀有气体。 学伟人精神问题:两个数据不一样,哪个更准确?为什么?

我没有什么特别的才能,不过喜欢寻根问底的研究问题罢了

——爱因斯坦中考瞭望如图所示的装置粗略地测量中氧气的体积分数,图中上方玻璃管(预先固定好)中部有一可左右移动的活塞,活塞左端管内密封有空气,活塞右端的玻璃管口跟空气连通,实验开始前处在刻度5cm处。

1.向烧杯内加入适量水,与生石灰反应的目的是( )

2.可观察到玻璃管内开始发生的现象:白磷(足量)( )

活塞现向( )(左、右)移动。

3.实验结束,恢复常温,活塞停在约( )cm处,据此得处结论是( ) 提供热量

供白磷燃烧燃烧,有白烟右4氧气约占空气体积的1/5 关闭止水夹a、b、c,使过量的红磷和木炭分别在盛有空气的等容积的甲、乙两瓶中同时燃烧,如图所示,试回答:

(1)燃烧停止并冷却,若打开止水夹a、c后观察到的现象是________,原因是________

(2)若打开止水夹b、c后观察到的现象

是________ ,原因是________

(3)若先打开止水夹a、b,然后打开c观察到的

现象是______________ ,

原因是_________________.水进入左瓶

耗氧,生成固体, 气压减小没什么变化耗氧,产生气体,气压不变

水进入两瓶

耗氧,气压总体减小

迁移升华

眼睛看不见,手摸也没有;

咀嚼无滋味,没它活不久。想一想 : 空气无色无味,不易觉察,你能用一个简单的实验或实例来说明空气确实存在吗? 1)空集气瓶在盛满水的水槽中向下压

——集气瓶内的水无法上升到顶部。

2)空集气瓶在盛满水的水槽中侧立

——有气泡冒出。

3)扁的密实袋开袋后抖动,然后封好

——双手挤压,有压力

4)扇子朝脸扇、树叶在动 ———有风

5)给车胎打气 ———轮胎涨起来

获取结论:

空气是客观存在的。 下列事实说明空气中含有哪些成分?

(1)炒脆的瓜子放一段时间后便不脆了。

(2)敞口放置的石灰水,过一段时间后便浑浊。水蒸气二氧化碳(3)在一空瓶中放入燃烧的木条后,盖严, 然后放入

一只小虫,再盖严,根据现象并分析原因。

氧气第四单元 我们周围的空气第一节 空气的成分第一课时 【知识与技能】

??????? 1. 认识空气,了解空气的组成。

??????? 2. 能从生活经验出发,对空气的成分进行合理的推测,并能利用教师提供的简单仪器和药品,对空气的成分进行科学探究。在探究过程中初步学会简单的实验设计,学会观察实验现象并加以描述,对相关实验现象能给出合理的解释。

??????? 【过程与方法】

??????? 1. 认识科学探究的意义和基本方法;在探究中能提出问题,并设计简单实验解决问题。

??????? 2. 初步学会用观察、实验的方法获取信息,并从实验信息中得出科学的结论。

??????? 3. 在探究过程中,能主动与人交流、讨论,清晰的表达出自己的观点,??????? 逐步形成良好的学习习惯和科学的学习方法。

??????? 【情感、态度与价值观】

??????? 使学生在实验探究过程中,体验科学探究带来的快乐,保持和增强对生活中科学现象的好奇心和探究欲,发展学习化学的兴趣;引导学生树立实事求是、严谨的科学态度。 甲烷氨气一氧化碳氮气稀有气体二氧化碳氧气我是原始大气我是现代大气水蒸气看空气成分演变舍勒和普利斯特里都独立地发现并制得氧气。空气成分的发现史舍勒普利斯特里一、拉瓦锡(1743—1794)二百多年前,法国化学家拉瓦锡最早运用天平作为研究化学的工具 1892年,英国科学家瑞利在测定氮气的密度时,发现从空气中得到的氮气每升质量为1.2572g,而从含氮化合物制得的氮气每升质量为1.2560g,他没有忽略这微小的差异,继续研究,最终和科学家拉姆塞发现了新的气体—氩气,被称为“第三位小数点的胜利”。在后来的几年中,科学家又发现了其它稀有气体。二、认识空气的组成稀有气体

(0.934%)其他气体 (0.002%)二氧化碳 (0.034%)1、空气成分氮气(78%)氧气(21%)(体积分数)一般说来,空气的成分是比较固定的。标准状况下,空气的密度为 1.293克/升 提出问题:怎样通过实验来测定空气中氧气的含量吗?思路:除去氧气,减少的体积就是氧气的体积。 1775年,拉瓦锡通过实验测得空气中氧气约占总体积的1/5 追寻科学家的足迹汞原理:在密闭容器中,用化学方法把一定量的空气中的氧气消耗掉,测出空气减少的体积即氧气的体积。汞反应原理:汞+氧气 →氧化汞加热取一定量的空气A.除去氧气,测剩余气体的体积B.除去其它气体,测氧气的体积C. …….性质不同如何测定空气中氧气的含量? 需要解决

的 问 题实验目的 (测什么) 实验原理(怎么测)实验装置(在哪测) 做创新实验怎样测出气体减少体积呢?(1)利用有刻度的容器测出气体减小体积。

(2)使水进入密闭容器内,测定进入的水的体积。 实验设计思路 : 实验装置实验步骤反应原理信息:氧气是化学性质比较活泼的气体,在加热或点燃的条件下能与许多物质发生化学反应;氮气是化学性质比较稳定的气体,一般不与其他物质发生反应。测定空气中氧气的含量选择只能消耗氧气的物质不产生新气体的化学反应密闭装置2、 +氧气 氧化铜(固体)

+氧气 水 + 二氧化碳

+氧气 氧化镁(固体)

镁+氮气 氮化镁(固体)

+氧气 五氧化二磷(固体)

+氧气 二氧化碳点燃点燃点燃点燃点燃实验药品A.D.测定空气中氧气的含量 ①所选物质只能与空气中的氧气反应。 ②生成物一般不能为气体。铜B.石蜡C.镁磷E.碳要求: 练习:要除去某密闭容器里空气中的氧气,得到较为纯净的氮气,可以用燃烧的方法除去氧气,最好选用下列物质中的

A.硫 B.木炭 C.磷 D.甲烷(CH4)( c )(1)、空气中氧气体积测定的原理利用某些物质能与空气中氧气且只与氧气反应,生成物一般不能是气体,从而使密闭容器内气体压强变小,利用有刻度的容器测出气体减小体积,或者使水进入密闭容器内,测定进入的水的体积即为被消耗的空气中氧气体积。(2)利用铜与氧气反应测定空气中氧气的含量 实验装置 实验探究 4-1实验原理 铜+氧气 氧化铜2.检验气密性1. 连接仪器①实 验 步 骤

做创新实验4如图所示:在另一支具支试管中装入铜粉,塞上橡胶塞,用小气球密封硬质玻璃管的右端。移动注射器活塞,在注射器中留下一定体积的气体,记录体积后插入橡胶塞中。根据酒精灯的高度,将试管固定在铁架台上3.将一支具支试管注满水,塞上橡胶塞。然后打开橡胶塞,将水倒入量筒中,记录体积。②实验现象:③实验结论:

铜粉由红变黑氧气约占空气体积的1/5.实 验 步 骤

做创新实验装置内气体体积减少约1/55.加热铜粉部位,同时不断推拉注射器。6.停止加热后 ,待试管冷却至室温,将气球内的气体全部挤入注射器内。待注射器稳定后,记录注射器内气体的体积?使氧气与铜反应充分?测量准确【探究讨论】

1.在实验过程中,为什么要不断推拉注射器活塞?

提示:这是为了确保铜丝与空气充分接触,将密闭装置中的氧气完全消耗,保证了实验数据的客观性。 2.实验结束后,密闭装置中剩余气体具有怎样的化学性质?

提示:剩余的气体为氧气被消耗后的气体,氧气能和铜反应,

而剩余的气体不能和铜发生反应。

3.反应结束停止加热后,为什么要冷却至室温再读取剩余气体

的体积数值?

提示:防止气体因受热膨胀而造成剩余气体体积偏大,

导致测量结果偏小。

注意:(如果操作不当,对实验结果有何影响?)④冷却到室温读数。

⑤装置冷却后应将气球内气体全部挤入硬质玻璃管中。①装置不漏气;②铜粉足量且反应时间足够;③不断推拉注射器的活塞;问题讨论

④误差分析:在氧气含量测定实验中,哪些环节可能造成误差,如何避免或减少这些误差?a.装置漏气b.铜粉量不足c.未等装置冷却读数d.反应时间较短,没有充分反应e、未达到反应温度(加热的温度低,铜没有充分与氧气反应 )

f、装置冷却后,未将气球内气体挤入具支试管中?、实验原理:红磷在封闭的容器内充分燃烧,消耗了空气中的氧气,生成五氧化二磷固体,容器内压强减小,水面上升约1/5,从而确定空气中氧气的体积分数。(3)利用红磷燃烧测定空气中氧气含量的实验氧气真空瓶内压强变小,水倒吸水红磷燃烧消耗氧气,生成固体五氧 化二磷?实验现象:a、发出黄色火焰,产生大量白烟;c、等到燃烧停止,冷却后,瓶内水面上升了约1/5体积 ?实验原理:(即反应文字表达式)b、放出热量;b、氧气具有助燃性,剩余4/5体积的气体不能燃烧,也不能燃烧。

C、剩余4/5体积的气体难溶于水。④实验结论:a、氧气约占空气总体积的1/5。想一想

1.根据实验现象,分析瓶内剩余气体具有怎样的性质? 答:不能燃烧,也不能支持燃烧;不能溶于水2、红磷燃烧后生成的“大量白烟”可以说“大量白雾”吗?答:不能,烟是固体微粒;雾是小液滴。⑤实验成功的关键:a、装置不能漏气;b、集气瓶中加少量水(防止高温熔融物使瓶底炸裂)c、红磷应过量d、点燃红磷后要立即伸入集气瓶中,并塞紧塞子e、待红磷冷却后,打开弹簧夹⑥误差分析:在实验中如果进入水的体积小于集气瓶总体积的1/5,会有什么原因呢?(2)装置漏气;(5)燃烧一定程度时,瓶内氧气含量小, 红磷不能继续燃烧。答:a、未冷却至室温便打开止水夹;b、装置漏气;c、红磷的量不足;d、导气管右端未先注满水;e、燃烧一定程度时,瓶内氧气含量小,

红磷不能继续燃烧。(系统误差)分析归纳请根据观察到的实验现象,与同学讨论回答下列问题.※红磷在集气瓶中未能全部燃烧,是因为 。※红磷熄灭后,为什么要等到集气瓶冷却到室温后再打开弹簧夹?※点燃红磷后为什么要将燃烧匙迅速伸入集气瓶内并塞紧橡皮塞?讨论: 能否用木炭、硫、镁代替红磷做实验?1、不能,因为木炭、硫燃烧生成了气体,会弥补反应所消耗的氧气的体积,压强无明显变化。

2、镁不仅与氧气发生反应还可与空气中的氮气和二氧化碳反应。 稀有气体的发现

英国化学家雷利发现从空气中分离得到的氮气密度是1.2 5 7 2克/升, 分解含氮物质所得的氮气密度是

1 .2 5 0 8克/升,为什么前者密度要大些呢?是不是其中还有较重的不活泼气体?英国化学家拉姆塞在雷利的基础上发现氦、氖、氪、氩、氙等稀有气体。 学伟人精神问题:两个数据不一样,哪个更准确?为什么?

我没有什么特别的才能,不过喜欢寻根问底的研究问题罢了

——爱因斯坦中考瞭望如图所示的装置粗略地测量中氧气的体积分数,图中上方玻璃管(预先固定好)中部有一可左右移动的活塞,活塞左端管内密封有空气,活塞右端的玻璃管口跟空气连通,实验开始前处在刻度5cm处。

1.向烧杯内加入适量水,与生石灰反应的目的是( )

2.可观察到玻璃管内开始发生的现象:白磷(足量)( )

活塞现向( )(左、右)移动。

3.实验结束,恢复常温,活塞停在约( )cm处,据此得处结论是( ) 提供热量

供白磷燃烧燃烧,有白烟右4氧气约占空气体积的1/5 关闭止水夹a、b、c,使过量的红磷和木炭分别在盛有空气的等容积的甲、乙两瓶中同时燃烧,如图所示,试回答:

(1)燃烧停止并冷却,若打开止水夹a、c后观察到的现象是________,原因是________

(2)若打开止水夹b、c后观察到的现象

是________ ,原因是________

(3)若先打开止水夹a、b,然后打开c观察到的

现象是______________ ,

原因是_________________.水进入左瓶

耗氧,生成固体, 气压减小没什么变化耗氧,产生气体,气压不变

水进入两瓶

耗氧,气压总体减小

迁移升华

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质