物理:1.1《静电现象与电荷守恒》教案(沪科版选修3-1)

文档属性

| 名称 | 物理:1.1《静电现象与电荷守恒》教案(沪科版选修3-1) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 47.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2009-07-17 16:11:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

1.1 静电现象与电荷守恒

一、新课标要求

(一)知识与技能

知道各种起电方法及实质,认识元电荷,掌握电荷守恒定律的内容。

(二)过程与方法

结合具体事实理解概念及定律,化抽象为具体。

(三)情感、态度与价值观

体会生活中的静电现象,提高抽象思维水平。培养学生对实验的观察和分析的能力

二、教学重点

掌握电荷的基本性质与电荷守恒定律。

三、教学难点

电荷基本性质与电荷守恒定律的理解及应用。

四、教学方法

实验归纳法

五、教学用具:

静电感应演示器、玻璃棒、丝绸,多媒体辅助教学设备

教学过程

(一)引入新课

教师:初中学过自然界有几种电荷,它们间的相互作用如何?电荷的多少用什么表示?

学生:自然界只存在两种电荷,同种电荷互相排斥,异种电荷相互吸引.电荷的多少是用电荷量来表示。

出示练习题(利用多媒体)

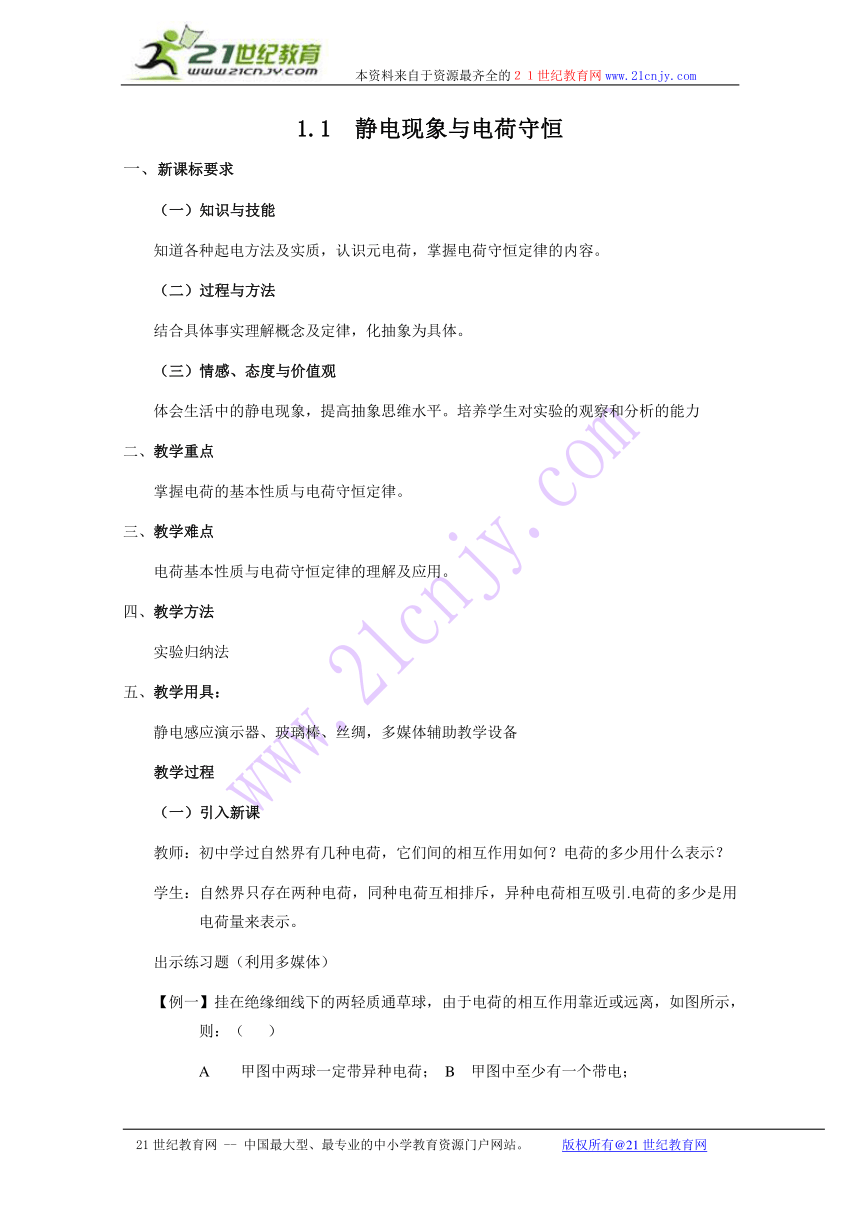

【例一】挂在绝缘细线下的两轻质通草球,由于电荷的相互作用靠近或远离,如图所示,则:( )

A 甲图中两球一定带异种电荷; B 甲图中至少有一个带电;

C 乙图中两球一定带同种电荷; D 乙图中两球可能只有一个带电。

答案:BC

教师:一般情况下物体不带电,不带电的物体内是否存在电荷?如何使物体带电?

学生:不带电的物体内存在电荷,且存在等量正、负电荷,在物体内中和,对外不显电性。用摩擦的方法可以使物体带电,用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒带负电。另外还可以让物体接触带电。

教师:摩擦起电和接触带电的实质是什么?

学生:一个物体失去一些电子而带正电,另一个物体得到这些电子而带负电。

引入:在复习初中内容基础上,进一步再来看有没有别的方法使物体带电?物体带电的实质是什么?今天这节课就来学习这些问题:

(二)进行新课

1.电荷

教师活动:引导学生阅读教材有关物质内部微观结构的描述,思考和回答问题:

(1)物质的微观结构是怎样的?摩擦起电的原因是什么?

(2)什么是自由电子,金属成为导体的原因是什么?

学生活动:积极阅读教材,思考并回答问题。

点评:培养学生通过阅读教材独立获取知识的能力。通过学生回答问题培养学生的语言表达能力。

教师活动:提出问题:除了摩擦起电,还有没有可以使物体带上电的方法?

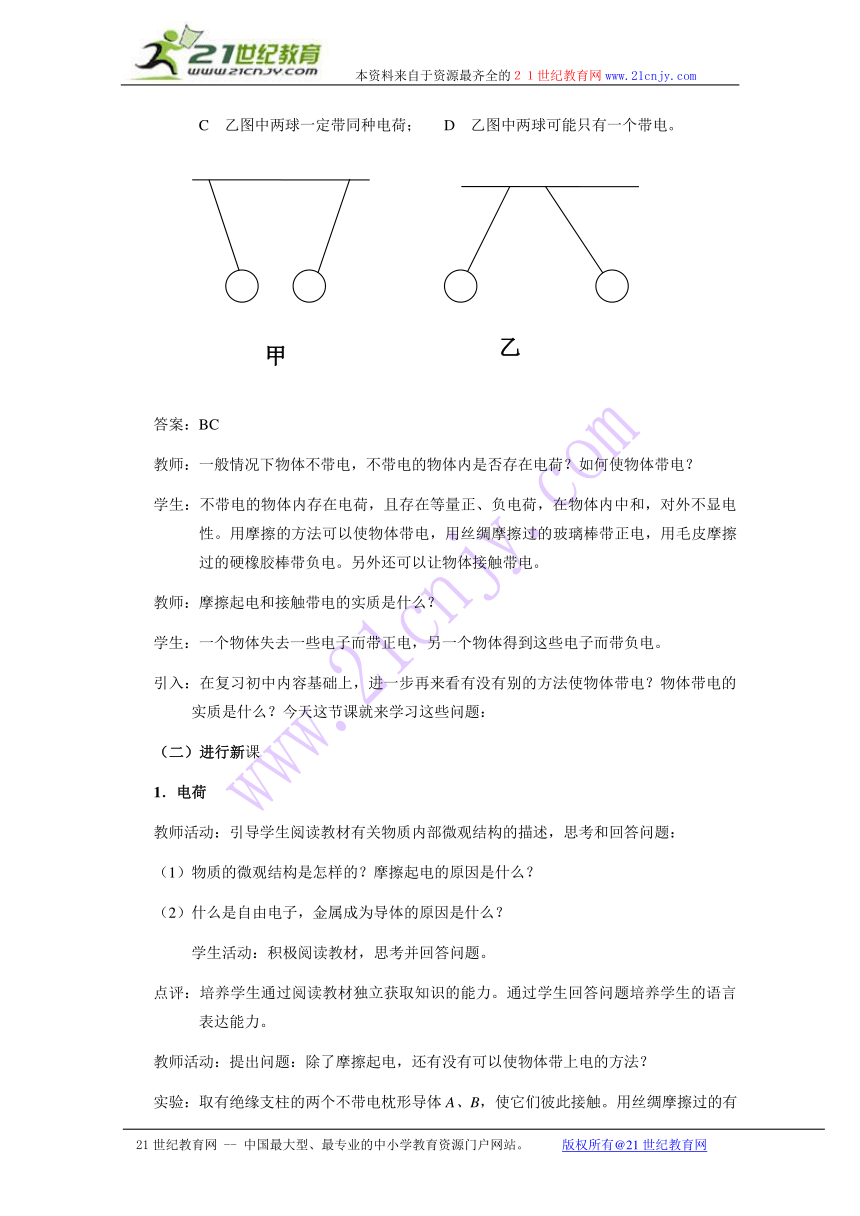

实验:取有绝缘支柱的两个不带电枕形导体A、B,使它们彼此接触。用丝绸摩擦过的有机玻璃棒反复多次接触球形导体C,使之带正电。将C移近A,用与有机玻璃棒摩擦过的丝绸分别靠近A、B。(如图所示)

[现象]线绸靠近B,而远离A.?

[学生得出]B带正电,A带负电。

[问题]如将A、B分开,再移走C,A、B带电情况如何?

[学生答]A仍带负电,B仍带正电.?

[演示证明]将A、B分开,用与玻璃棒摩擦过的丝绸检验,学生回答正确。

[问题]将A、B接触,它们是否带电?这说明什么?

[学生答]不带电,说明接触前A、B带等量异种电荷,接触后等量异种电荷中和。

[演示证明]使A、B接触,仍用与玻璃棒摩擦过的丝绸检验,学生回答正确。

[问题]若先把C移走,再将A、B分开呢?

[学生答]A、B不带电。

[演示证明]把C移走,将A、B分开,用与玻璃棒摩擦过的丝绸检验,学生回答正确.

[师问]为什么?

[学生答]因为将C移走,A上负电荷、B上正电荷不再受C上电荷作用,而使A、B所带电荷重新恢复原状,在导体内中和而不带电。

教师活动:引导学生分析前面的现象,总结得出静电感应的概念。

静电感应:将电荷移近不带电的导体,可以使导体带电,这种现象叫做静电感应。利用静电感应使物体带电的过程,叫感应起电。

[结论]不仅摩擦起电和接触带电可以使物体带电,静电感应也可使物体带电。

教师活动:静电感应的实质是什么?是不是创造了电荷?

学生活动:分析并回答:当带电球C移近不带电导体A、B时,导体上自由电子被吸引过来,使导体A、B带上了等量的异种电荷,即使电荷从物体一部分转移到另一部分。在感应起电的过程中并没有创造电荷。

教师活动:联系摩擦起电的实质,思考使物体带电的实质是什么?

学生活动:使物体带电,不是创造了电荷,而是使物体中的正、负电荷分开。

[教师引导学生思考,出示投影片]

【例二】把两个完全相同的金属球A和B接触一下,再分开一段距离,发现两球之间相互排斥则A、B两球原来的带电情况可能是( )

A.带有等量异种电荷 B.带有不等量异种电荷

C.带有等量同种电荷 D.一个带电,另一个不带电

答案:BCD

2.电荷守恒定律

电荷守恒定律:电荷既不能创造,也不能消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷的总量保持不变。

教师活动:引导学生阅读教材第4页有关内容,了解电荷守恒定律的另一表述:

一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和总是保持不变。

过渡:这是物理学中重要的基本定律之一。通过前面的学习,清楚了物体带电的本质,而一个带电体究竟带多少电?经过大量实验证明,所有带电体的电荷量或者等于电荷量e或者是电荷量e的整数倍。

3.元电荷

教师活动:引导学生阅读教材,思考问题:

(1)电荷的多少如何表示?它的单位是什么?

(2)什么是元电荷?一个电子就是一个元电荷吗?

(3)元电荷的数值是多少?它的数值最早是由哪位物理学家测定的?

(4)什么是比荷?电子的比荷是多少?

学生活动:思考并回答老师的问题。

(三)课堂总结、点评

教师活动:让学生概括总结本节的内容。请一个同学到黑板上总结,其他同学在笔记本上总结,然后请同学评价黑板上的小结内容。

学生活动:认真总结概括本节内容,并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结和自己的小结,看谁的更好,好在什么地方。

点评:总结课堂内容,培养学生概括总结能力。

教师要放开,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自己的知识框架。

(四)思考探究

关于静电感应现象的应用

【例三】如图所示,原来不带电的绝缘金属导体MN,在其两端下面都悬挂着金属验电箔;若使带负电的绝缘金属球A靠近导体的M端,可能看到的现象是( )

A 只有M端验电箔张开 B 只有N端验电箔张开

C 两端的验电箔都张开 D 两端的验电箔都不张开

答案:C

电荷守恒定律的应用、元电荷

【例四】有两个完全相同的带电绝缘金属小球 A、B,分别带有电量QA= -6.4×10-9C,QB=-3.2×10-9C,让两绝缘金属小球接触,在接触过程中,电子如何转移并转移了多少?

解析 当两小球接触时,带电量少的负电荷先被中和,剩余的正电荷再重新分配。由于两小球相同,剩余正电荷必均分,即接触后两小球带电量

C

在接触过程中,电子由B球转移到A球,不仅将自身电荷中和,且继续转移,使B球带 的正电,这样,共转移的电子电量为

C

转移的电子数

创新应用

【例五】有三个完全一样的绝缘金属球,A球带的电量为q,B、C均不带电,现要使B球带的电量为3q/8, 应该怎么办

【例六】有A、B、C三个用绝缘柱支持的 相同导体球, A带正电, B和C不带电,讨论用 什么办法能使:

(1)B、C都带正电;

(2)B、C带等量的异种电荷。

课余作业

书面完成P5“问题与练习”第2、3题;思考并回答第1、4题。

甲

乙

N M A

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

1.1 静电现象与电荷守恒

一、新课标要求

(一)知识与技能

知道各种起电方法及实质,认识元电荷,掌握电荷守恒定律的内容。

(二)过程与方法

结合具体事实理解概念及定律,化抽象为具体。

(三)情感、态度与价值观

体会生活中的静电现象,提高抽象思维水平。培养学生对实验的观察和分析的能力

二、教学重点

掌握电荷的基本性质与电荷守恒定律。

三、教学难点

电荷基本性质与电荷守恒定律的理解及应用。

四、教学方法

实验归纳法

五、教学用具:

静电感应演示器、玻璃棒、丝绸,多媒体辅助教学设备

教学过程

(一)引入新课

教师:初中学过自然界有几种电荷,它们间的相互作用如何?电荷的多少用什么表示?

学生:自然界只存在两种电荷,同种电荷互相排斥,异种电荷相互吸引.电荷的多少是用电荷量来表示。

出示练习题(利用多媒体)

【例一】挂在绝缘细线下的两轻质通草球,由于电荷的相互作用靠近或远离,如图所示,则:( )

A 甲图中两球一定带异种电荷; B 甲图中至少有一个带电;

C 乙图中两球一定带同种电荷; D 乙图中两球可能只有一个带电。

答案:BC

教师:一般情况下物体不带电,不带电的物体内是否存在电荷?如何使物体带电?

学生:不带电的物体内存在电荷,且存在等量正、负电荷,在物体内中和,对外不显电性。用摩擦的方法可以使物体带电,用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒带负电。另外还可以让物体接触带电。

教师:摩擦起电和接触带电的实质是什么?

学生:一个物体失去一些电子而带正电,另一个物体得到这些电子而带负电。

引入:在复习初中内容基础上,进一步再来看有没有别的方法使物体带电?物体带电的实质是什么?今天这节课就来学习这些问题:

(二)进行新课

1.电荷

教师活动:引导学生阅读教材有关物质内部微观结构的描述,思考和回答问题:

(1)物质的微观结构是怎样的?摩擦起电的原因是什么?

(2)什么是自由电子,金属成为导体的原因是什么?

学生活动:积极阅读教材,思考并回答问题。

点评:培养学生通过阅读教材独立获取知识的能力。通过学生回答问题培养学生的语言表达能力。

教师活动:提出问题:除了摩擦起电,还有没有可以使物体带上电的方法?

实验:取有绝缘支柱的两个不带电枕形导体A、B,使它们彼此接触。用丝绸摩擦过的有机玻璃棒反复多次接触球形导体C,使之带正电。将C移近A,用与有机玻璃棒摩擦过的丝绸分别靠近A、B。(如图所示)

[现象]线绸靠近B,而远离A.?

[学生得出]B带正电,A带负电。

[问题]如将A、B分开,再移走C,A、B带电情况如何?

[学生答]A仍带负电,B仍带正电.?

[演示证明]将A、B分开,用与玻璃棒摩擦过的丝绸检验,学生回答正确。

[问题]将A、B接触,它们是否带电?这说明什么?

[学生答]不带电,说明接触前A、B带等量异种电荷,接触后等量异种电荷中和。

[演示证明]使A、B接触,仍用与玻璃棒摩擦过的丝绸检验,学生回答正确。

[问题]若先把C移走,再将A、B分开呢?

[学生答]A、B不带电。

[演示证明]把C移走,将A、B分开,用与玻璃棒摩擦过的丝绸检验,学生回答正确.

[师问]为什么?

[学生答]因为将C移走,A上负电荷、B上正电荷不再受C上电荷作用,而使A、B所带电荷重新恢复原状,在导体内中和而不带电。

教师活动:引导学生分析前面的现象,总结得出静电感应的概念。

静电感应:将电荷移近不带电的导体,可以使导体带电,这种现象叫做静电感应。利用静电感应使物体带电的过程,叫感应起电。

[结论]不仅摩擦起电和接触带电可以使物体带电,静电感应也可使物体带电。

教师活动:静电感应的实质是什么?是不是创造了电荷?

学生活动:分析并回答:当带电球C移近不带电导体A、B时,导体上自由电子被吸引过来,使导体A、B带上了等量的异种电荷,即使电荷从物体一部分转移到另一部分。在感应起电的过程中并没有创造电荷。

教师活动:联系摩擦起电的实质,思考使物体带电的实质是什么?

学生活动:使物体带电,不是创造了电荷,而是使物体中的正、负电荷分开。

[教师引导学生思考,出示投影片]

【例二】把两个完全相同的金属球A和B接触一下,再分开一段距离,发现两球之间相互排斥则A、B两球原来的带电情况可能是( )

A.带有等量异种电荷 B.带有不等量异种电荷

C.带有等量同种电荷 D.一个带电,另一个不带电

答案:BCD

2.电荷守恒定律

电荷守恒定律:电荷既不能创造,也不能消灭,只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,电荷的总量保持不变。

教师活动:引导学生阅读教材第4页有关内容,了解电荷守恒定律的另一表述:

一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和总是保持不变。

过渡:这是物理学中重要的基本定律之一。通过前面的学习,清楚了物体带电的本质,而一个带电体究竟带多少电?经过大量实验证明,所有带电体的电荷量或者等于电荷量e或者是电荷量e的整数倍。

3.元电荷

教师活动:引导学生阅读教材,思考问题:

(1)电荷的多少如何表示?它的单位是什么?

(2)什么是元电荷?一个电子就是一个元电荷吗?

(3)元电荷的数值是多少?它的数值最早是由哪位物理学家测定的?

(4)什么是比荷?电子的比荷是多少?

学生活动:思考并回答老师的问题。

(三)课堂总结、点评

教师活动:让学生概括总结本节的内容。请一个同学到黑板上总结,其他同学在笔记本上总结,然后请同学评价黑板上的小结内容。

学生活动:认真总结概括本节内容,并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结和自己的小结,看谁的更好,好在什么地方。

点评:总结课堂内容,培养学生概括总结能力。

教师要放开,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自己的知识框架。

(四)思考探究

关于静电感应现象的应用

【例三】如图所示,原来不带电的绝缘金属导体MN,在其两端下面都悬挂着金属验电箔;若使带负电的绝缘金属球A靠近导体的M端,可能看到的现象是( )

A 只有M端验电箔张开 B 只有N端验电箔张开

C 两端的验电箔都张开 D 两端的验电箔都不张开

答案:C

电荷守恒定律的应用、元电荷

【例四】有两个完全相同的带电绝缘金属小球 A、B,分别带有电量QA= -6.4×10-9C,QB=-3.2×10-9C,让两绝缘金属小球接触,在接触过程中,电子如何转移并转移了多少?

解析 当两小球接触时,带电量少的负电荷先被中和,剩余的正电荷再重新分配。由于两小球相同,剩余正电荷必均分,即接触后两小球带电量

C

在接触过程中,电子由B球转移到A球,不仅将自身电荷中和,且继续转移,使B球带 的正电,这样,共转移的电子电量为

C

转移的电子数

创新应用

【例五】有三个完全一样的绝缘金属球,A球带的电量为q,B、C均不带电,现要使B球带的电量为3q/8, 应该怎么办

【例六】有A、B、C三个用绝缘柱支持的 相同导体球, A带正电, B和C不带电,讨论用 什么办法能使:

(1)B、C都带正电;

(2)B、C带等量的异种电荷。

课余作业

书面完成P5“问题与练习”第2、3题;思考并回答第1、4题。

甲

乙

N M A

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一章 电荷的相互作用

- 1.1静电现象与电荷守恒

- 1.2探究电荷相互作用规律

- 1.3静电与生活

- 第二章 电场与示波器

- 2.1探究电场的力的性质

- 2.2研究电场的能的性质( 一)

- 2.3研究电场的能的性质( 二)

- 2.4电容器 电容

- 2.5探究电子束在示波管中的运动

- 第三章 从电表电路到集成电路

- 3.1学会使用多用电表

- 3.2研究电流、电压和电阻

- 3.3探究电阻定律

- 3.4多表电表电路分析与设计

- 3.5逻辑电路与集成电路

- 第四章 探究闭合电路欧姆定律

- 4.1探究闭合电路欧姆定律

- 4.2测量电源的电动势和内阻

- 4.3典型案例分析

- 4.4电路中的能量转化与守恒

- 第五章 磁场与回旋加速器

- 5.1磁与人类文明

- 5.2怎样描述磁场

- 5.3探究电流周围的磁场

- 5.4探究安培力

- 5.5探究洛仑兹力

- 5.6洛仑兹力与现代科技