人教版高中语文必修3第5课杜甫诗三首(共87张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修3第5课杜甫诗三首(共87张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-26 07:51:55 | ||

图片预览

文档简介

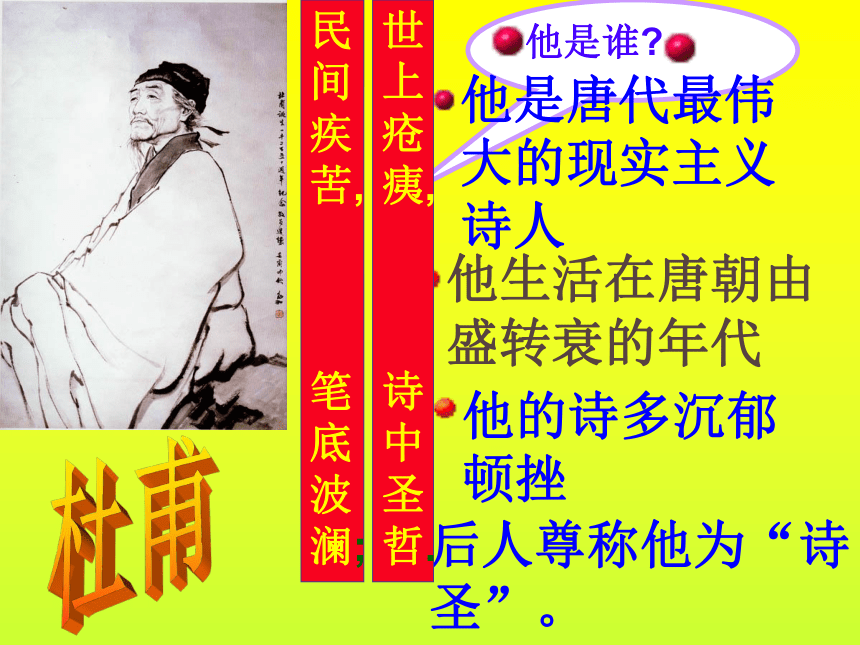

课件87张PPT。杜甫民间疾苦,

笔底波澜;世上疮痍,

诗中圣哲.江畔独步寻花 黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。 留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。绝句

两个黄鹂鸣翠柳,

一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,

门泊东吴万里船。 赠李白

秋来相顾尚飘蓬,

未就丹砂愧葛洪。

痛饮狂歌空度日,

飞扬跋扈为谁雄江南逢李龟年

岐王宅里寻常见

崔九堂前几度闻

正是江南好风景

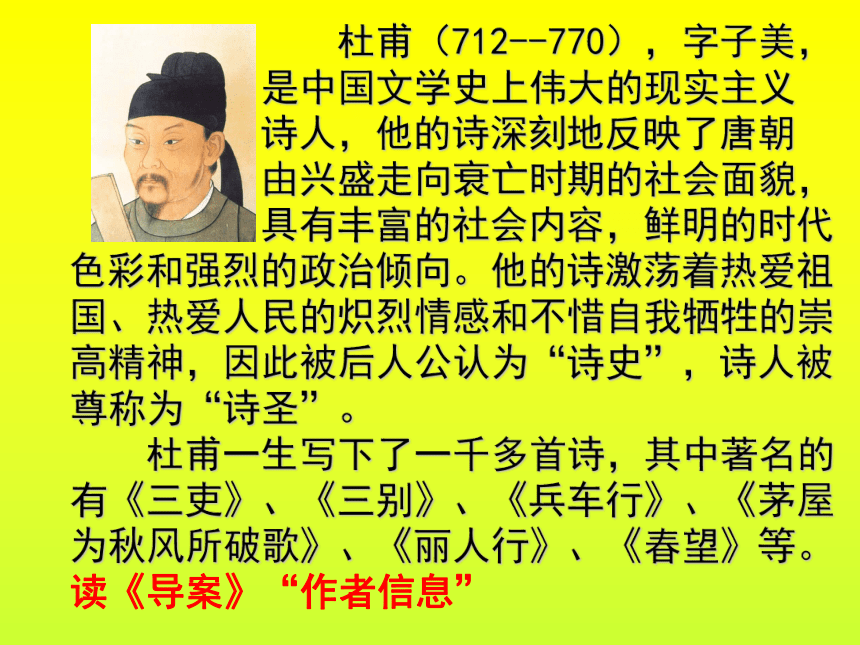

落花时节又逢君民间疾苦,笔底波澜;世上疮痍,诗中圣哲。(郭沫若) 草堂留后世,诗圣著千秋(朱德) 满眼河山,大地早非唐李有;一腔君国,草堂犹是杜陵春。 -----杜甫 杜甫(712--770),字子美,

是中国文学史上伟大的现实主义

诗人,他的诗深刻地反映了唐朝

由兴盛走向衰亡时期的社会面貌,

具有丰富的社会内容,鲜明的时代色彩和强烈的政治倾向。他的诗激荡着热爱祖国、热爱人民的炽烈情感和不惜自我牺牲的崇高精神,因此被后人公认为“诗史”,诗人被尊称为“诗圣”。

杜甫一生写下了一千多首诗,其中著名的有《三吏》、《三别》、《兵车行》、《茅屋为秋风所破歌》、《丽人行》、《春望》等。

读《导案》“作者信息” 李白 “诗仙”

白居易 “诗魔”“诗王”

诗狂--贺知章

诗佛--王维

诗鬼—李贺

诗神--苏轼

1.了解诗人杜甫及本诗的写作背景,把握诗歌的主要内容,背诵并默写这三首诗。(重点)

2.学习借景抒情的手法,结合背景揣摩诗人的思想情感。(难点)

3.感悟诗人积极进取的精神和忧国忧民的情怀,做有理想、有道德的人。 (重点)岱宗( ) 未了( ) 决眦( )

搔( ) 簪( ) 逾墙( )

邺城( ) 戍( ) 老妪( )

幽咽( ) 烽火( )dàiliǎozìsāozānyúYèshùyùyèfēnɡ 《望岳》——杜甫题目解说“望”是远远地看,“岳”是指高大的山,本文指泰山。读《导案》“背景回放1”岱宗夫如何? 齐鲁青未了。 造化钟神秀, 阴阳割昏晓。 荡胸生曾云, 决眦入归鸟。 会当凌绝顶, 一览众山小。(写远望泰山的整体形象)(写近望泰山的秀美高大)(写细望泰山的景物、诗人感受)层层云升腾,涤荡心胸;

飞鸟归山,映入眼帘;(写诗人心底的愿望 )望 岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。即泰山,旧时认为泰山为五岳之首,为众山所宗。发语词,无实在意义,强调疑问语气指山色不尽【句解】泰山到底怎么样呢?它苍翠的山色掩映在齐鲁大地上连绵不尽。1.首联运用了什么修辞方法?有什么作用? 运用了设问,自问自答,写远望所见,借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸地的形象,写出了泰山占地面积之广、气势之大。造化钟神秀,阴阳割昏晓。指天地、大自然聚集山的北面山的南面【句解】大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮,一面昏暗,截然不同。【品析】颔联写近望中所见。上句虚写,下句实写。“钟”字将大自然人格化,写出了造物主对泰山的钟爱。2.赏析“阴阳割昏晓”中的“割”字之妙。 “割”字炼得极好,从山的北面来看,阳光就像被一把硕大无比的刀把泰山切成南北两面,突出了泰山遮天蔽日的形象。荡胸生曾云,决眦入归鸟。【句解】(望着)层云叠起,不禁心胸摇荡,目送归鸟入巢,眼角几乎要裂开。【品析】颈联写诗人细望泰山时所见实景——云和鸟。泰山极高,白日里可以望见山腰间的团团云气,层出不穷;又极幽深,黄昏时可以望见归巢的鸟儿渐渐隐入山谷中。诗人抓住两个细节,表达了心情的激荡和眼界的开阔。曾:通“层”会当凌绝顶,一览众山小。终当,终要登【句解】一定要登上泰山的顶峰,放眼望去,所有的山就都显得矮小了。【品析】尾联写由望岳产生的极望之情。“凌”字表现了诗人登临泰山顶峰的决心和坚毅豪迈的气概。3.尾联是本诗的主旨句,你从中感受到了作者怎样的情感? 尾联是整首诗的主旨句,化用孔子“登泰山而小天下”的名言,表现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。望岳翻译 泰山到底怎么样?在齐鲁大地上,那青翠的山色没有尽头。大自然把神奇秀丽的景色都汇聚在泰山,山南和山北的天色被分割为一明一暗两部分。 山中的浮云一层层地生发出来,心胸因此得到洗涤,薄暮时分,归巢的山鸟正远远地从高空掠过,只有睁大眼睛才能看得清楚。 一定要登上泰山最高峰,俯首一览,众山匍匐在山脚下是那么渺小。2.这首诗表达了怎样的思想感情? 热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年昂扬向上、积极进取的远大抱负。1.《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。 首联远望,颔联近望,

颈联细望,尾联极望。 此诗后人称为歌咏泰山的“绝唱”,并刻石为碑,立在山麓。你认为她堪称“绝唱”吗?为什么?如:

“荡胸生曾云,决眦入归鸟”含蓄蕴藉,意在言外,诗人凝望泰山“曾云”“归鸟”,不觉时间已久,连眼睛都酸困了,这不正流露了诗人对泰山情有独钟,热爱有加吗? “会当凌绝顶,一览众山小”意蕴丰厚,有一种哲理美。它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言,它激励着我们在人生的道路上勇往直前。

…… 1.望岳中写泰山之大,连绵不断的诗句是:

岱宗夫如何?齐鲁青未了。 2.表现泰山神奇秀丽,极言泰山之高峻的诗句造化钟神秀,阴阳割昏晓” 1.对这首诗理解不恰当的是( )A、“岱宗夫如何”句,作者用拟人手法把泰山比拟为一个顶天立地的大丈夫--“岱宗夫”。

B、“造化钟神秀”句,意思是说泰山是天地间一切神奇、秀丽的结晶。“钟”是“聚集”的意思,一个“钟”字将大自然写得时分有情。

C、“齐鲁青未了”句,是说在齐鲁广大区域内都能望见泰山的青色,以距离之远来烘托出泰山之高,别出心裁地写出泰山遮天蔽日的形象。

D、“阴阳割昏晓”中“割”字写出了泰山的高大,突出了泰山遮天蔽日的形象。

A对《望岳》赏析有误的一项是:( ) A.诗人由实望泰山而产生登临意愿,于是想象登临泰山绝顶的景象和心理感受。B.诗的第二句,作者没有用笔墨去勾画泰山是多么高大,而是写泰山占地多么广大,以距离广远衬托山势高俊,用笔不凡。C.第三句话中的"造化"是运气、福气的意思,这句是说神奇秀美都聚集在此,实为泰山的运气。D.全是格调高亢,尤其是七.八两句,表现了诗人勇攀高峰,俯视一切的雄心和气概,读来催人奋进。C 《望岳》一诗,诗人从不同角度描绘了泰山的高峻雄奇,以泰山和诗人的志向做对比,以山之雄伟烘托诗人志向之远大,表达了一种高瞻远瞩的气魄,体现了诗人青年时代积极向上的进取精神。望 岳气象雄伟 胸怀博大写景远望——巍峨高大

近望——神奇秀丽抒情凝望——心胸荡漾

愿望——勇攀绝顶春 望 春 望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

诗人“春望”“望”的是什么?望京城长安破败之景。望能收到家人来信报平安。望能顺利到达灵武,酬报国之志。望官军早日收复京城,中兴国运。诗中塑造了一位怎样的诗人形象? 本诗塑造了一位面对春城败象,心念国家兴衰,思家恋亲,老泪纵横,白发萧疏,忧心如焚的诗人形象;是感时恨别的形象,是忧国思亲的形象。你最喜欢其中哪句诗?为什么?名句:国破山河在,城春草木深诗中常使用反衬手法,即以甲物之是来衬乙物之非。杜甫的《春望》开头两句就使用了这一手法,试作简要分析。 “国”是指都城,即长安--是政治、经济、文化的中心,其繁华热闹可以想见。但是,目前的长安,惟有山河存在,这不就意味着过去的繁华都城已被叛军糟蹋殆尽,剩下的只有山山水水了吗?春天来了,城里到处都是“草木深”,不就意味着人烟稀少才让草木丛生吗?名句简析“感时花溅泪,恨别鸟惊心”

诗人睹物伤怀,见到开放的鲜花,禁不住悲怆落泪,听到鸟儿的啼叫,也禁不住魂悸心惊。通常,诗人们往往用春天的繁花似锦,百鸟齐鸣来衬托心情的愉悦和欢畅,可是在这里,花好似在落泪,鸟仿佛受惊骇。用来表现诗人的悲伤和愁苦。

2、“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句,课本注解为:感伤国事,看到美丽的花儿都禁不住落泪;伤心离别,听到婉转的鸟鸣都害怕。还有一种通行的解释是:这是拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因世间的离别而惊心。两种解释虽有区别,但精神是相通的。体会一下作者的感情,说说你的理解。 两种解释,一是触景生情,一是移情于物,并无本质区别。名句:烽火连三月,家书抵万金 与父母天各一方这么多年,虽时时通电话,但仍有咫尺天涯之感,来自大洋彼岸的每一封家书每一张照片,都令我爱不释手,百看不厌,实有“烽火连三月,家书抵万金”的境界。

假如以“家书抵万金”为题说几句话,你想说些什么?

春 望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。国都,指长安【句解】长安城已经沦陷,山河依旧存在,春天的都城草木丛生。感伤国事,伤心离别,看到那美丽的花儿反而痛哭流泪,听到那婉转的鸟鸣反而心惊胆寒。【品析】写出了国都在战火中的破败,痛切地表达了诗人忧国伤时的感情。陷落烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。喻指战火【句解】战火连绵,整整三月不断,(家人的音信断绝)一封家信抵得上万金。满头白发而今越抓越稀少,稀疏难绾,简直连簪子也插不了。【品析】尾联中“搔”字是对诗人想解愁而不得的细节描写,传达内心的忧国思家之情。这两联表达了诗人对家人的强烈思念和对自己的哀叹。相当,值抓,挠稀疏简直一种束发的首饰1.首联写出了什么内容?在全诗中有何作用? 句句景语皆情语。昔日繁华的长安,竟被毁到残破不堪的地步,实在令作者痛彻心扉。首联在内容上交代了写作背景,为下文抒情做了铺垫。2.颔联运用了什么修辞方法?有什么作用? 颔联在上联描写的基础上,运用了拟人的修辞方法,抒发了对离别的伤感,字字痛彻心扉,悲伤之情跃然纸上。3.尾联运用了什么描写?有什么好处? 运用了细节描写。诗人以生活的一个细节——因焦虑而频频搔首,刻画了一个典型的忧国思家者的形象,表现了诗人复杂的内心世界。 《春望》一诗形象地描述了诗人困居长安时的所见、所闻、所感,抒发了忧国思家的情感,反映了诗人热爱国家、眷念亲人的美好情操。春 望忧国思家望京感慨国都破——草木深(见)

花溅泪——鸟惊心(感)思念家人烽火连——家书少(盼)

白发稀——不胜簪(思)石壕吏石壕吏

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇

出门看。傍晚越过跑 不说征兵,而说“捉人”,可见当时兵役之苦、人民处境之艰难凶险。 吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!大声吆喝凶狠啼哭痛苦听到(指投宿的诗人听到老妇哭诉)三个儿子活着的、生存的人暂且语言描写:这是老妇的血泪之诉,反映了战争的残酷和当时民不聊生的真实情况。室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。家中再也出来进去虽然衰弱、衰微准备语言描写:再诉家境,孙儿幼小,媳妇衣不蔽体,老妇为了保护家人,自己站出来应役,表明战争给人民带来的深重灾难。夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。停止,消失踏上前行的路途课文可以分为三层:

第一层(1):故事的开端,写“致词”的由来:诗人日暮投宿,夜遇差役捉人,烘托紧张气氛。

第二层(2、3):故事的发展和高潮,写老妇人一家在战乱中的悲惨境况。

第三层(4):故事结局,写老妇人被抓走后这一家的凄苦情况,照应开头。1.第1段首句交代了什么? 交代了故事发生的时间、地点、背景。“有吏夜捉人”是总领句。【第一层(1)】2.“老翁逾墙走”一句有什么作用? “逾墙走”,写出了差吏夜捉壮丁,百姓惶恐不安的景象,渲染了紧张的气氛。1.怎样理解“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”这一句? “呼”与“怒”,“啼”与“苦”,一方如虎似狼,一方哀婉可怜,对比鲜明地指出了阶级压迫的严重,极其形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾,加重了感彩,有力地渲染出差吏如虎似狼的蛮横气势。【第二层(2、3)】2.为什么第3段都是老妇的述说? 这里隐去了差吏的问话,而以答代问,老妇人的话句句都是差吏逼出来的,总之,差吏的“怒”贯穿在老妇陈情的全过程中,其凶横残暴不言而喻。“独”字暗示了什么? “独”字暗示了老妇已被带走,老翁已回到家中。仅一个“独”字,凄苦、悲愤尽在不言中。【第三层(4)】 《石壕吏》一诗,诗人通过记叙亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露了封建统治者的残暴,反映了唐代“安史之乱”引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。石壕吏揭露封建统治

反映深重灾难

同情劳动人民开端——投石壕村?

发展——老妇哭述?

高潮——老妇应役?

结局——作别老翁荡胸生曾云( )◆通假字通“层”,层叠◆古今异义国破山河在( )

家书抵万金( )

浑欲不胜簪( )

老翁逾墙走( )古义:国都 今义:国家古义:信 今义:装订成册的著作古义:简直 今义:浑浊;糊涂古义:跑 今义:行走出入无完裙( )

有孙母未去( )

天明登前途( )

听妇前致词( )古义:泛指衣服 今义:专指裙子古义:离开 今义:与“来”相对古义:前面的路 今义:以后的发展状况古义:对……说话

今义:指举行某种仪式时说的勉励、感谢、祝贺、悼念之类的话◆一词多义岱宗夫如何( )

吏呼一何怒( )二男新战死( )

客舍青青柳色新( )代词,与“如”连用,“怎么样”副词,多么副词,最近形容词,新鲜、清新吏呼一何怒( )

一男附书至( )与“何”连用,多么数词,一个◆词类活用一览众山小( )

有吏夜捉人( )

恨别鸟惊心( )形容词的意动用法,以……为小名词做状语,在夜里动词的使动用法,使……惊动◆文言句式倒装句:

荡胸生曾云(主谓倒装,应是“生曾云荡胸”)“三吏”是“三别”是《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》《新婚别》《垂老别》《无家别》

听准字音

听出节奏

听出感情听读要求暮投石壕( )村,有吏夜捉人。 老翁逾( )墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦! 听妇前致词:三男邺( )城戍( )。 一男附书至,二男新战死。 存者且偷生,死者长已矣! 室中更无人, 惟有乳下孙。 有孙母未去,出入无完裙( )。 老妪( )力虽衰,请从吏夜归, 急应( )河阳役,犹得备晨炊。 夜久语声绝,如闻泣幽咽( )。 天明登前途,独与老翁别。háo yúyèshùqúnyìngyèYù听读诗歌石壕吏/ 暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。石壕吏译读诗歌 暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。石壕吏译读诗歌 投:投宿

逾:越过一何:多么前致词:

走上前去(对差役)说话新:最近偷生: 苟且活着已:停止

这里引申为完结无完裙: 没有完整的衣服

裙, 这里泛指衣服应: 应征犹得: 还能够幽咽: 形容低微断续的哭声我 --------老翁---------吏 ---------妇人--------投宿、

独与老翁别逾墙逃跑致词、

被逼应征夜捉人开端发展结局高潮

三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。------丧子之苦------困窘之苦------应征之苦 在表现官吏时,你认为哪几个词最富表现力?捉、呼、怒夜、夜久插上想象的翅膀:

老妇的话不是一口气说出来的,而是吏一步步逼问出来的。试据此想象吏与老妇对话的情景。石壕吏:________________

老妪:三男邺城戍。一男附书至,二男新

战死。存者且偷生,死者长已矣!

石壕吏:____________________________

老妪:室中更无人。

石壕吏:____________________________

老妪:惟有乳下孙。

石壕吏:____________________________

老妪:有孙母未去,出入无完裙。

石壕吏:____________________________

老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河

阳役,犹得备晨炊。汝家有男丁否? __________尚有他人否?内室是何人?一定还有人!还有他人否?石壕吏视频故事欣赏 在这苦难的现场,杜甫做了些什么?从文中哪些诗句可以看出?听---------夜久、幽咽、独言简意深,凄清绵绵无尽请思考并回答1、从内容看这是一篇叙事诗,记叙的时间、地点、事件分别是什么?

2、文中主要人物是谁?

3、为什么是“捉人”还是“夜晚”?

4、最终抓到人没有?

5、这两个人物出场各自态度反应如何? 时间:晚上 地点:老妇人家里(百姓) 事件:官吏抓壮丁。老妇人和官吏。夜晚老百姓都在家里,白天躲避战乱和抓丁。抓走了老妇人,到河阳军中做饭。吏呼一何怒,妇啼一何苦。请思考并回答6、思考妇人交代的内容,可分几层意思?7、自请服役时老妇人心理真实想法是什么? 8、有人读完文章说显然老妇人致辞的三层意思是一口气表达出来的,你怎么认为? 9、如果用文中一句话概括全文,应该是哪句? 三层:战争惨烈;家境困难;自请服役。 自请服役也暗示掩护老翁和儿媳的心理。 不是,是官吏再三逼迫的 有吏夜捉人 休息一下 杜甫,字 , 代伟大的 诗人,他的诗作总体上反映了唐王朝有盛而衰的变化过程,号称 “ ”,他本人也被后世尊称为 “ ”。

因一度在长安城南少陵附近居住,曾自称“ ”,世称“ ” ,又因一度挂着检校工部员外郎的官衔,后人也称之为“ ”,著有《 》战争会给人民带来数不清的疾苦,

道不完的灾难,

我们要珍惜和平,

保卫和平,

让白鸽飞遍全球,

让全世界的人民生活在和平安定的幸福之中

笔底波澜;世上疮痍,

诗中圣哲.江畔独步寻花 黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。 留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。绝句

两个黄鹂鸣翠柳,

一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,

门泊东吴万里船。 赠李白

秋来相顾尚飘蓬,

未就丹砂愧葛洪。

痛饮狂歌空度日,

飞扬跋扈为谁雄江南逢李龟年

岐王宅里寻常见

崔九堂前几度闻

正是江南好风景

落花时节又逢君民间疾苦,笔底波澜;世上疮痍,诗中圣哲。(郭沫若) 草堂留后世,诗圣著千秋(朱德) 满眼河山,大地早非唐李有;一腔君国,草堂犹是杜陵春。 -----杜甫 杜甫(712--770),字子美,

是中国文学史上伟大的现实主义

诗人,他的诗深刻地反映了唐朝

由兴盛走向衰亡时期的社会面貌,

具有丰富的社会内容,鲜明的时代色彩和强烈的政治倾向。他的诗激荡着热爱祖国、热爱人民的炽烈情感和不惜自我牺牲的崇高精神,因此被后人公认为“诗史”,诗人被尊称为“诗圣”。

杜甫一生写下了一千多首诗,其中著名的有《三吏》、《三别》、《兵车行》、《茅屋为秋风所破歌》、《丽人行》、《春望》等。

读《导案》“作者信息” 李白 “诗仙”

白居易 “诗魔”“诗王”

诗狂--贺知章

诗佛--王维

诗鬼—李贺

诗神--苏轼

1.了解诗人杜甫及本诗的写作背景,把握诗歌的主要内容,背诵并默写这三首诗。(重点)

2.学习借景抒情的手法,结合背景揣摩诗人的思想情感。(难点)

3.感悟诗人积极进取的精神和忧国忧民的情怀,做有理想、有道德的人。 (重点)岱宗( ) 未了( ) 决眦( )

搔( ) 簪( ) 逾墙( )

邺城( ) 戍( ) 老妪( )

幽咽( ) 烽火( )dàiliǎozìsāozānyúYèshùyùyèfēnɡ 《望岳》——杜甫题目解说“望”是远远地看,“岳”是指高大的山,本文指泰山。读《导案》“背景回放1”岱宗夫如何? 齐鲁青未了。 造化钟神秀, 阴阳割昏晓。 荡胸生曾云, 决眦入归鸟。 会当凌绝顶, 一览众山小。(写远望泰山的整体形象)(写近望泰山的秀美高大)(写细望泰山的景物、诗人感受)层层云升腾,涤荡心胸;

飞鸟归山,映入眼帘;(写诗人心底的愿望 )望 岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。即泰山,旧时认为泰山为五岳之首,为众山所宗。发语词,无实在意义,强调疑问语气指山色不尽【句解】泰山到底怎么样呢?它苍翠的山色掩映在齐鲁大地上连绵不尽。1.首联运用了什么修辞方法?有什么作用? 运用了设问,自问自答,写远望所见,借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸地的形象,写出了泰山占地面积之广、气势之大。造化钟神秀,阴阳割昏晓。指天地、大自然聚集山的北面山的南面【句解】大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮,一面昏暗,截然不同。【品析】颔联写近望中所见。上句虚写,下句实写。“钟”字将大自然人格化,写出了造物主对泰山的钟爱。2.赏析“阴阳割昏晓”中的“割”字之妙。 “割”字炼得极好,从山的北面来看,阳光就像被一把硕大无比的刀把泰山切成南北两面,突出了泰山遮天蔽日的形象。荡胸生曾云,决眦入归鸟。【句解】(望着)层云叠起,不禁心胸摇荡,目送归鸟入巢,眼角几乎要裂开。【品析】颈联写诗人细望泰山时所见实景——云和鸟。泰山极高,白日里可以望见山腰间的团团云气,层出不穷;又极幽深,黄昏时可以望见归巢的鸟儿渐渐隐入山谷中。诗人抓住两个细节,表达了心情的激荡和眼界的开阔。曾:通“层”会当凌绝顶,一览众山小。终当,终要登【句解】一定要登上泰山的顶峰,放眼望去,所有的山就都显得矮小了。【品析】尾联写由望岳产生的极望之情。“凌”字表现了诗人登临泰山顶峰的决心和坚毅豪迈的气概。3.尾联是本诗的主旨句,你从中感受到了作者怎样的情感? 尾联是整首诗的主旨句,化用孔子“登泰山而小天下”的名言,表现了诗人不怕困难,敢于攀登,俯视一切的雄心和气概。望岳翻译 泰山到底怎么样?在齐鲁大地上,那青翠的山色没有尽头。大自然把神奇秀丽的景色都汇聚在泰山,山南和山北的天色被分割为一明一暗两部分。 山中的浮云一层层地生发出来,心胸因此得到洗涤,薄暮时分,归巢的山鸟正远远地从高空掠过,只有睁大眼睛才能看得清楚。 一定要登上泰山最高峰,俯首一览,众山匍匐在山脚下是那么渺小。2.这首诗表达了怎样的思想感情? 热情地赞美了泰山高大雄伟的气势和神奇秀丽的景色,也透露了诗人早年昂扬向上、积极进取的远大抱负。1.《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。 首联远望,颔联近望,

颈联细望,尾联极望。 此诗后人称为歌咏泰山的“绝唱”,并刻石为碑,立在山麓。你认为她堪称“绝唱”吗?为什么?如:

“荡胸生曾云,决眦入归鸟”含蓄蕴藉,意在言外,诗人凝望泰山“曾云”“归鸟”,不觉时间已久,连眼睛都酸困了,这不正流露了诗人对泰山情有独钟,热爱有加吗? “会当凌绝顶,一览众山小”意蕴丰厚,有一种哲理美。它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言,它激励着我们在人生的道路上勇往直前。

…… 1.望岳中写泰山之大,连绵不断的诗句是:

岱宗夫如何?齐鲁青未了。 2.表现泰山神奇秀丽,极言泰山之高峻的诗句造化钟神秀,阴阳割昏晓” 1.对这首诗理解不恰当的是( )A、“岱宗夫如何”句,作者用拟人手法把泰山比拟为一个顶天立地的大丈夫--“岱宗夫”。

B、“造化钟神秀”句,意思是说泰山是天地间一切神奇、秀丽的结晶。“钟”是“聚集”的意思,一个“钟”字将大自然写得时分有情。

C、“齐鲁青未了”句,是说在齐鲁广大区域内都能望见泰山的青色,以距离之远来烘托出泰山之高,别出心裁地写出泰山遮天蔽日的形象。

D、“阴阳割昏晓”中“割”字写出了泰山的高大,突出了泰山遮天蔽日的形象。

A对《望岳》赏析有误的一项是:( ) A.诗人由实望泰山而产生登临意愿,于是想象登临泰山绝顶的景象和心理感受。B.诗的第二句,作者没有用笔墨去勾画泰山是多么高大,而是写泰山占地多么广大,以距离广远衬托山势高俊,用笔不凡。C.第三句话中的"造化"是运气、福气的意思,这句是说神奇秀美都聚集在此,实为泰山的运气。D.全是格调高亢,尤其是七.八两句,表现了诗人勇攀高峰,俯视一切的雄心和气概,读来催人奋进。C 《望岳》一诗,诗人从不同角度描绘了泰山的高峻雄奇,以泰山和诗人的志向做对比,以山之雄伟烘托诗人志向之远大,表达了一种高瞻远瞩的气魄,体现了诗人青年时代积极向上的进取精神。望 岳气象雄伟 胸怀博大写景远望——巍峨高大

近望——神奇秀丽抒情凝望——心胸荡漾

愿望——勇攀绝顶春 望 春 望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

诗人“春望”“望”的是什么?望京城长安破败之景。望能收到家人来信报平安。望能顺利到达灵武,酬报国之志。望官军早日收复京城,中兴国运。诗中塑造了一位怎样的诗人形象? 本诗塑造了一位面对春城败象,心念国家兴衰,思家恋亲,老泪纵横,白发萧疏,忧心如焚的诗人形象;是感时恨别的形象,是忧国思亲的形象。你最喜欢其中哪句诗?为什么?名句:国破山河在,城春草木深诗中常使用反衬手法,即以甲物之是来衬乙物之非。杜甫的《春望》开头两句就使用了这一手法,试作简要分析。 “国”是指都城,即长安--是政治、经济、文化的中心,其繁华热闹可以想见。但是,目前的长安,惟有山河存在,这不就意味着过去的繁华都城已被叛军糟蹋殆尽,剩下的只有山山水水了吗?春天来了,城里到处都是“草木深”,不就意味着人烟稀少才让草木丛生吗?名句简析“感时花溅泪,恨别鸟惊心”

诗人睹物伤怀,见到开放的鲜花,禁不住悲怆落泪,听到鸟儿的啼叫,也禁不住魂悸心惊。通常,诗人们往往用春天的繁花似锦,百鸟齐鸣来衬托心情的愉悦和欢畅,可是在这里,花好似在落泪,鸟仿佛受惊骇。用来表现诗人的悲伤和愁苦。

2、“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句,课本注解为:感伤国事,看到美丽的花儿都禁不住落泪;伤心离别,听到婉转的鸟鸣都害怕。还有一种通行的解释是:这是拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因世间的离别而惊心。两种解释虽有区别,但精神是相通的。体会一下作者的感情,说说你的理解。 两种解释,一是触景生情,一是移情于物,并无本质区别。名句:烽火连三月,家书抵万金 与父母天各一方这么多年,虽时时通电话,但仍有咫尺天涯之感,来自大洋彼岸的每一封家书每一张照片,都令我爱不释手,百看不厌,实有“烽火连三月,家书抵万金”的境界。

假如以“家书抵万金”为题说几句话,你想说些什么?

春 望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。国都,指长安【句解】长安城已经沦陷,山河依旧存在,春天的都城草木丛生。感伤国事,伤心离别,看到那美丽的花儿反而痛哭流泪,听到那婉转的鸟鸣反而心惊胆寒。【品析】写出了国都在战火中的破败,痛切地表达了诗人忧国伤时的感情。陷落烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。喻指战火【句解】战火连绵,整整三月不断,(家人的音信断绝)一封家信抵得上万金。满头白发而今越抓越稀少,稀疏难绾,简直连簪子也插不了。【品析】尾联中“搔”字是对诗人想解愁而不得的细节描写,传达内心的忧国思家之情。这两联表达了诗人对家人的强烈思念和对自己的哀叹。相当,值抓,挠稀疏简直一种束发的首饰1.首联写出了什么内容?在全诗中有何作用? 句句景语皆情语。昔日繁华的长安,竟被毁到残破不堪的地步,实在令作者痛彻心扉。首联在内容上交代了写作背景,为下文抒情做了铺垫。2.颔联运用了什么修辞方法?有什么作用? 颔联在上联描写的基础上,运用了拟人的修辞方法,抒发了对离别的伤感,字字痛彻心扉,悲伤之情跃然纸上。3.尾联运用了什么描写?有什么好处? 运用了细节描写。诗人以生活的一个细节——因焦虑而频频搔首,刻画了一个典型的忧国思家者的形象,表现了诗人复杂的内心世界。 《春望》一诗形象地描述了诗人困居长安时的所见、所闻、所感,抒发了忧国思家的情感,反映了诗人热爱国家、眷念亲人的美好情操。春 望忧国思家望京感慨国都破——草木深(见)

花溅泪——鸟惊心(感)思念家人烽火连——家书少(盼)

白发稀——不胜簪(思)石壕吏石壕吏

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇

出门看。傍晚越过跑 不说征兵,而说“捉人”,可见当时兵役之苦、人民处境之艰难凶险。 吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!大声吆喝凶狠啼哭痛苦听到(指投宿的诗人听到老妇哭诉)三个儿子活着的、生存的人暂且语言描写:这是老妇的血泪之诉,反映了战争的残酷和当时民不聊生的真实情况。室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。家中再也出来进去虽然衰弱、衰微准备语言描写:再诉家境,孙儿幼小,媳妇衣不蔽体,老妇为了保护家人,自己站出来应役,表明战争给人民带来的深重灾难。夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。停止,消失踏上前行的路途课文可以分为三层:

第一层(1):故事的开端,写“致词”的由来:诗人日暮投宿,夜遇差役捉人,烘托紧张气氛。

第二层(2、3):故事的发展和高潮,写老妇人一家在战乱中的悲惨境况。

第三层(4):故事结局,写老妇人被抓走后这一家的凄苦情况,照应开头。1.第1段首句交代了什么? 交代了故事发生的时间、地点、背景。“有吏夜捉人”是总领句。【第一层(1)】2.“老翁逾墙走”一句有什么作用? “逾墙走”,写出了差吏夜捉壮丁,百姓惶恐不安的景象,渲染了紧张的气氛。1.怎样理解“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”这一句? “呼”与“怒”,“啼”与“苦”,一方如虎似狼,一方哀婉可怜,对比鲜明地指出了阶级压迫的严重,极其形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾,加重了感彩,有力地渲染出差吏如虎似狼的蛮横气势。【第二层(2、3)】2.为什么第3段都是老妇的述说? 这里隐去了差吏的问话,而以答代问,老妇人的话句句都是差吏逼出来的,总之,差吏的“怒”贯穿在老妇陈情的全过程中,其凶横残暴不言而喻。“独”字暗示了什么? “独”字暗示了老妇已被带走,老翁已回到家中。仅一个“独”字,凄苦、悲愤尽在不言中。【第三层(4)】 《石壕吏》一诗,诗人通过记叙亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露了封建统治者的残暴,反映了唐代“安史之乱”引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。石壕吏揭露封建统治

反映深重灾难

同情劳动人民开端——投石壕村?

发展——老妇哭述?

高潮——老妇应役?

结局——作别老翁荡胸生曾云( )◆通假字通“层”,层叠◆古今异义国破山河在( )

家书抵万金( )

浑欲不胜簪( )

老翁逾墙走( )古义:国都 今义:国家古义:信 今义:装订成册的著作古义:简直 今义:浑浊;糊涂古义:跑 今义:行走出入无完裙( )

有孙母未去( )

天明登前途( )

听妇前致词( )古义:泛指衣服 今义:专指裙子古义:离开 今义:与“来”相对古义:前面的路 今义:以后的发展状况古义:对……说话

今义:指举行某种仪式时说的勉励、感谢、祝贺、悼念之类的话◆一词多义岱宗夫如何( )

吏呼一何怒( )二男新战死( )

客舍青青柳色新( )代词,与“如”连用,“怎么样”副词,多么副词,最近形容词,新鲜、清新吏呼一何怒( )

一男附书至( )与“何”连用,多么数词,一个◆词类活用一览众山小( )

有吏夜捉人( )

恨别鸟惊心( )形容词的意动用法,以……为小名词做状语,在夜里动词的使动用法,使……惊动◆文言句式倒装句:

荡胸生曾云(主谓倒装,应是“生曾云荡胸”)“三吏”是“三别”是《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》《新婚别》《垂老别》《无家别》

听准字音

听出节奏

听出感情听读要求暮投石壕( )村,有吏夜捉人。 老翁逾( )墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦! 听妇前致词:三男邺( )城戍( )。 一男附书至,二男新战死。 存者且偷生,死者长已矣! 室中更无人, 惟有乳下孙。 有孙母未去,出入无完裙( )。 老妪( )力虽衰,请从吏夜归, 急应( )河阳役,犹得备晨炊。 夜久语声绝,如闻泣幽咽( )。 天明登前途,独与老翁别。háo yúyèshùqúnyìngyèYù听读诗歌石壕吏/ 暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。石壕吏译读诗歌 暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。石壕吏译读诗歌 投:投宿

逾:越过一何:多么前致词:

走上前去(对差役)说话新:最近偷生: 苟且活着已:停止

这里引申为完结无完裙: 没有完整的衣服

裙, 这里泛指衣服应: 应征犹得: 还能够幽咽: 形容低微断续的哭声我 --------老翁---------吏 ---------妇人--------投宿、

独与老翁别逾墙逃跑致词、

被逼应征夜捉人开端发展结局高潮

三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。------丧子之苦------困窘之苦------应征之苦 在表现官吏时,你认为哪几个词最富表现力?捉、呼、怒夜、夜久插上想象的翅膀:

老妇的话不是一口气说出来的,而是吏一步步逼问出来的。试据此想象吏与老妇对话的情景。石壕吏:________________

老妪:三男邺城戍。一男附书至,二男新

战死。存者且偷生,死者长已矣!

石壕吏:____________________________

老妪:室中更无人。

石壕吏:____________________________

老妪:惟有乳下孙。

石壕吏:____________________________

老妪:有孙母未去,出入无完裙。

石壕吏:____________________________

老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河

阳役,犹得备晨炊。汝家有男丁否? __________尚有他人否?内室是何人?一定还有人!还有他人否?石壕吏视频故事欣赏 在这苦难的现场,杜甫做了些什么?从文中哪些诗句可以看出?听---------夜久、幽咽、独言简意深,凄清绵绵无尽请思考并回答1、从内容看这是一篇叙事诗,记叙的时间、地点、事件分别是什么?

2、文中主要人物是谁?

3、为什么是“捉人”还是“夜晚”?

4、最终抓到人没有?

5、这两个人物出场各自态度反应如何? 时间:晚上 地点:老妇人家里(百姓) 事件:官吏抓壮丁。老妇人和官吏。夜晚老百姓都在家里,白天躲避战乱和抓丁。抓走了老妇人,到河阳军中做饭。吏呼一何怒,妇啼一何苦。请思考并回答6、思考妇人交代的内容,可分几层意思?7、自请服役时老妇人心理真实想法是什么? 8、有人读完文章说显然老妇人致辞的三层意思是一口气表达出来的,你怎么认为? 9、如果用文中一句话概括全文,应该是哪句? 三层:战争惨烈;家境困难;自请服役。 自请服役也暗示掩护老翁和儿媳的心理。 不是,是官吏再三逼迫的 有吏夜捉人 休息一下 杜甫,字 , 代伟大的 诗人,他的诗作总体上反映了唐王朝有盛而衰的变化过程,号称 “ ”,他本人也被后世尊称为 “ ”。

因一度在长安城南少陵附近居住,曾自称“ ”,世称“ ” ,又因一度挂着检校工部员外郎的官衔,后人也称之为“ ”,著有《 》战争会给人民带来数不清的疾苦,

道不完的灾难,

我们要珍惜和平,

保卫和平,

让白鸽飞遍全球,

让全世界的人民生活在和平安定的幸福之中