4.5 水循环与水资源 教学设计 (沪粤版八年级)

文档属性

| 名称 | 4.5 水循环与水资源 教学设计 (沪粤版八年级) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 38.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2009-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

水循环与水资源

1.教学目标

◆知识与技能

⑴能用水的三态变化解释自然界的一些水循环现象。

⑵知道水在生活、生产技术中的应用,了解水对人类生存的意义。

◆过程与方法

⑶通过观察图片,阅读资料,了解地球上水循环的过程和重要意义。

◆情感态度与价值观

⑷通过对自然界中水循环的了解,感受自然现象的美妙与和谐,培养学生热爱自然,热爱生活的情操。

⑸通过调查当地水资源的利用等活动,增强关心环境和节约用水的意识。

2.教材说明

本节课主要介绍了自然界的水循环,利用水的三态变化分析云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成,感受自然现象的美妙与和谐,引导学生了解我国水资源的现状,认识水对于人类的重要意义,从而使学生树立环保意识和节水意识。

前几节介绍了6种物态变化,而本节教材让学生运用这些知识解释云和雨等自然现象的成因,认识地球上水循环的过程,既是对前面知识的综合,又拓展了学生的视野。

本节的编写思路是:首先通过图片(图4-38)让学生感知自然界中的水在进行着周而复始的循环,再综合运用物态变化的知识,分析自然界中的水循环的具体过程和成因;然后从水循环拓展开去,以图文并茂的形式,引发学生认识水资源,了解水的珍贵;最后通过图例说明:人们不合理地利用水资源,将会给人类带来灾难,所以要保护水资源,节约用水。

旧教材没有这部分内容,新教材打破以往只重视知识体系的编排思路,通过水循环将物态变化的知识综合在了一起,另外“水循环”和“水资源”与第一节谈到的“全球变温”相呼应,引导学生关注人类的生存环境和可持续发展,培养学生的环保意识、节水意识,树立科学发展观。

本节教学重点:本节内容既为学生综合运用物态变化的知识搭建了一个平台,也是培养学生情感态度价值观的极好素材.分析云、雨、雹、雪、雾、露、霜等自然现象的成因,增强学生环境的意识和节水意识,是本节教学的重点。

本节教学难点:云、雨、雹、雪、雾、露、霜等自然现象的形成,涉及到多种物态变化,正确区分并合理解释它们的成因,是本节教学的难点。

3.教学建议

本节课没有新的概念,是前几节知识的综合运用,教学时可开放教学空间,让学生通过阅读教材、查询资料、交流讨论等方式,进行自主合作学习。

关于课的引入,教师可以先吟诵唐代诗人李白的著名诗句:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,引起学生的注意,然后提出:那么水是不是从“天上”来的呢?水奔流到海之后是不是“不复回”了呢?学生对这两个问题肯定会有一番争论,在原有知识、经验的基础上,最后会逐渐达成共识,即地球上的水是不断循环的。

还可利用多媒体播放一些画面:辽阔的大海,飘荡的白云,皑皑的雪山,奔腾的江河……;同时配以画外音:地球上的水处于不停地运动、变化之中,地球是一个巨大的水循环系统。

为了激发学生的兴趣,也可以做一个“空中生水”的小实验:事先用冰箱的冷冻室冷冻一瓶易拉罐(里面最好结冰),上课时把刚从冰箱取出不久的易拉罐展示给学生,用干燥的毛巾将外壁擦干,学生观察到罐的外壁又出现了水珠。启发学生思考:外壁的水是从哪里来的?空气中的水蒸气又是从哪里来的?根据学生的回答引入:自然界中也存在类似的水循环的过程。

自然界中的水循环

教材通过图4-38及相关文字,说明地球上水循环的大体过程,引发学生对相关问题的思考,激发学习兴趣。

在具体教学中,可组织学生阅读教材后,回答下列问题:

①地球上的水是通过什么途径进入大气层的?(江海湖泊中的水蒸发,变成水蒸气进入大气层。)

②大气中的水又通过什么途径回到地球?(大气中的水蒸气冷却后,通过降水又回到地球。)

③如果自然界没有水循环将会出现哪些后果?(地球上有水的地方一直有水,无水的地方一直无水;淡水资源会逐渐枯竭等。)

通过以上问题的讨论,让学生初步理清地球上的水循环过程,并可从中领略大自然的美妙与和谐。

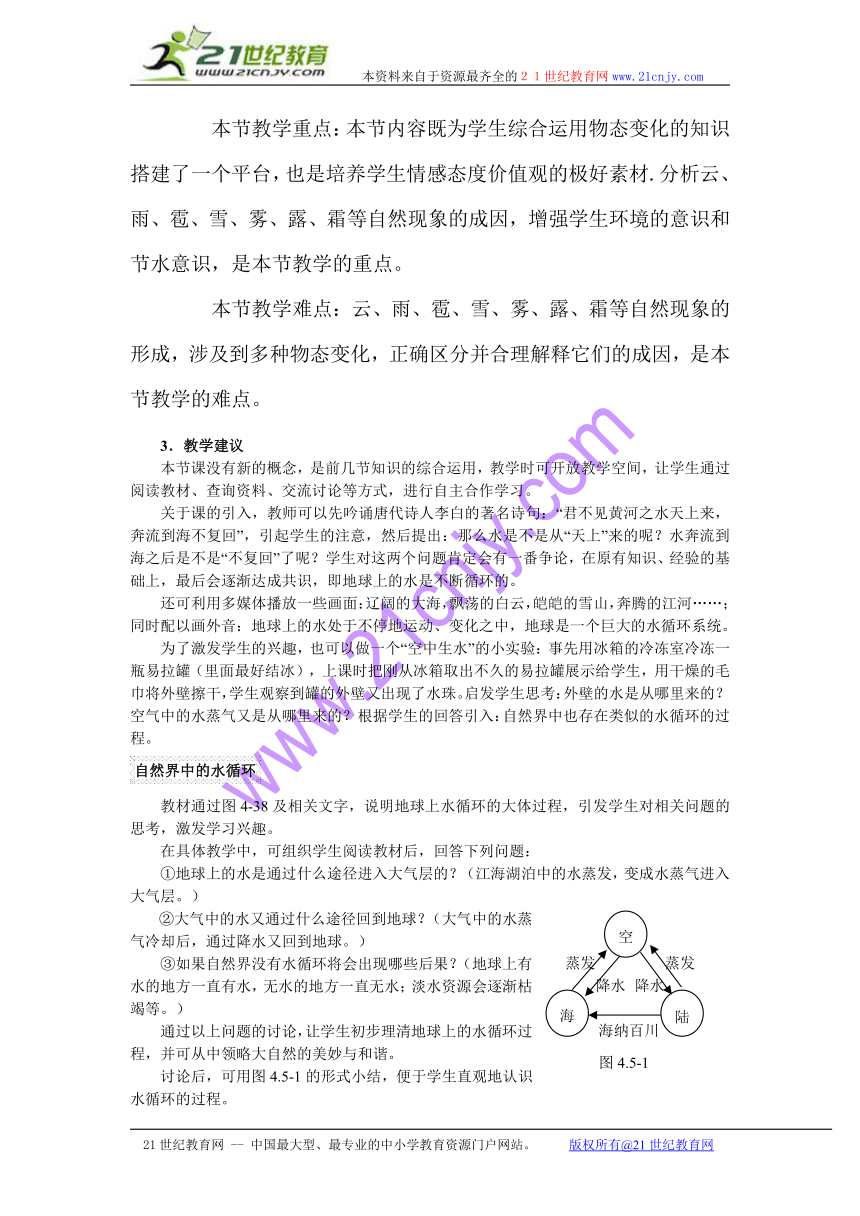

讨论后,可用图4.5-1的形式小结,便于学生直观地认识水循环的过程。

云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成

关于“云、雨、雹、雪、雾、露、霜”的成因,可以让学生阅读教材图4-39——图4-45及相关文字说明,理解它们的形成过程,明确这些过程中有哪些物态变化。

为了检查学生的学习效果,可让学生阅读后完成下列练习:江河湖海、土壤、植物中的水通过____________变成水蒸气,升入天空后,遇冷时,有的____________成小水滴,有的____________成小冰晶,形成千姿百态的云;云中的小水滴长大到一定程度后,降落到地面上,这就是___________;云中的小冰晶长大到一定程度后,降落到地面上,这就是____________。

在教学过程中,还可穿插如下小实验,帮助学生体验水循环的过程,并增加学习的兴趣。

实验1:人造雾和雨

如图4.5-2所示,向圆锥瓶内注入少量的温水,稍后取一干燥的蒸发皿盖在瓶口,在蒸发皿中放置一些冰块。请学生观察并思考:

(1)瓶口内出现了什么现象?是怎么产生的呢?(瓶口内出现了朦胧的“白雾”,这是温水蒸发形成的水蒸气又遇冷液化成了小水珠。)

(2)蒸发皿的底部出现了什么现象?是怎么形成的?(蒸发皿的底部出现了水珠,这也是温水蒸发形成的水蒸气遇冷液化而成的。)

(3)蒸发皿中的冰块发生了什么现象?(冰块逐渐熔化。)

(4)与实验现象相类似的自然现象有哪些?(雾、雨、露。)

实验2:制造云雾

器材:一只大铁筒,一只小铁筒,冰或雪、食盐

实验步骤:(1)制造小冰箱。在一只大铁筒里,放一只小铁筒,并在小铁筒底下及周围按3:1配料放许多冰块(或雪)和食盐,如图4.5-3所示。

(2)小铁筒内空气很快冷却,对着小铁筒哈一口气,筒内就出现淡淡的云雾在飘动。用手电筒照一下,这些云雾就清楚地显现出来。

解释:在大筒与小筒间放入3:1的冰块和食盐,因冰块吸热使小筒内气体的温度很低,向小筒内哈气,口中呼出的水蒸气遇到冷空气后液化,形成小水滴悬浮在小筒内。

水是珍贵的资源

可结合上面介绍的“水循环”引入:水循环使陆地上的淡水不断得到补充,那地球上的淡水是取之不尽,用之不竭的吗?引发学生争论,说出各自的理由,激发学生学习的积极性。为了使学生有感可发,同时培养学生通过各种渠道获取信息的能力,课前可布置学生上网浏览、到图书馆查阅,收集有关“水资源”的资料。

在学生讨论交流的基础上,指导学生阅读教材,并让学生列举产生水资源危机的种种原因,如:(1)地球上的水97.2%是海洋咸水,人类实际可直接利用的淡水不到0.03%;(2)人类对水资源的过量使用,超过了水资源自然更新的速度;(3)生产、生活对水体的污染,加剧水资源的短缺;(4)破坏森林,造成水土流失;(5)富营养化引发“赤潮”……

教学时,还可进一步组织学生讨论:破坏水资源会带给人类哪些危害?加深对水资源的认识。要特别注意充分利用各种社会资源,让学生结合身边的实际情况,认识破坏水资源给人们带来的危害。

通过以上教学,要让学生充分认识到水是地球上十分珍贵的资源,而我国是一个严重缺水的国家,但是我们身边的水浪费和污染情况却很严重,让学生树立起保护水资源的意识,积极参与到保护水资源的活动中来。

有效、合理利用水资源

这部分内容可以让学生自学阅读。

在阅读的基础上,鼓励学生结合自己的生活经验,谈谈应如何节约用水。通过学生的交流、讨论,对水资源的保护、开发、利用提出自己独特的见解。

还可指导学生课后对学校的用水情况作一个调查:了解学校每月用多少水?指出哪地方有浪费水的现象,设计一些有利于节水的方案,向学校提出一些合理化建议,并以班级名义写一份倡议书张贴在学校宣传栏,呼吁全体师生节约用水、珍惜水资源。

图4.5-1

蒸发

降水

蒸发

降水

海

陆

空

海纳百川

图4.5-2

图4.5-3

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

水循环与水资源

1.教学目标

◆知识与技能

⑴能用水的三态变化解释自然界的一些水循环现象。

⑵知道水在生活、生产技术中的应用,了解水对人类生存的意义。

◆过程与方法

⑶通过观察图片,阅读资料,了解地球上水循环的过程和重要意义。

◆情感态度与价值观

⑷通过对自然界中水循环的了解,感受自然现象的美妙与和谐,培养学生热爱自然,热爱生活的情操。

⑸通过调查当地水资源的利用等活动,增强关心环境和节约用水的意识。

2.教材说明

本节课主要介绍了自然界的水循环,利用水的三态变化分析云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成,感受自然现象的美妙与和谐,引导学生了解我国水资源的现状,认识水对于人类的重要意义,从而使学生树立环保意识和节水意识。

前几节介绍了6种物态变化,而本节教材让学生运用这些知识解释云和雨等自然现象的成因,认识地球上水循环的过程,既是对前面知识的综合,又拓展了学生的视野。

本节的编写思路是:首先通过图片(图4-38)让学生感知自然界中的水在进行着周而复始的循环,再综合运用物态变化的知识,分析自然界中的水循环的具体过程和成因;然后从水循环拓展开去,以图文并茂的形式,引发学生认识水资源,了解水的珍贵;最后通过图例说明:人们不合理地利用水资源,将会给人类带来灾难,所以要保护水资源,节约用水。

旧教材没有这部分内容,新教材打破以往只重视知识体系的编排思路,通过水循环将物态变化的知识综合在了一起,另外“水循环”和“水资源”与第一节谈到的“全球变温”相呼应,引导学生关注人类的生存环境和可持续发展,培养学生的环保意识、节水意识,树立科学发展观。

本节教学重点:本节内容既为学生综合运用物态变化的知识搭建了一个平台,也是培养学生情感态度价值观的极好素材.分析云、雨、雹、雪、雾、露、霜等自然现象的成因,增强学生环境的意识和节水意识,是本节教学的重点。

本节教学难点:云、雨、雹、雪、雾、露、霜等自然现象的形成,涉及到多种物态变化,正确区分并合理解释它们的成因,是本节教学的难点。

3.教学建议

本节课没有新的概念,是前几节知识的综合运用,教学时可开放教学空间,让学生通过阅读教材、查询资料、交流讨论等方式,进行自主合作学习。

关于课的引入,教师可以先吟诵唐代诗人李白的著名诗句:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,引起学生的注意,然后提出:那么水是不是从“天上”来的呢?水奔流到海之后是不是“不复回”了呢?学生对这两个问题肯定会有一番争论,在原有知识、经验的基础上,最后会逐渐达成共识,即地球上的水是不断循环的。

还可利用多媒体播放一些画面:辽阔的大海,飘荡的白云,皑皑的雪山,奔腾的江河……;同时配以画外音:地球上的水处于不停地运动、变化之中,地球是一个巨大的水循环系统。

为了激发学生的兴趣,也可以做一个“空中生水”的小实验:事先用冰箱的冷冻室冷冻一瓶易拉罐(里面最好结冰),上课时把刚从冰箱取出不久的易拉罐展示给学生,用干燥的毛巾将外壁擦干,学生观察到罐的外壁又出现了水珠。启发学生思考:外壁的水是从哪里来的?空气中的水蒸气又是从哪里来的?根据学生的回答引入:自然界中也存在类似的水循环的过程。

自然界中的水循环

教材通过图4-38及相关文字,说明地球上水循环的大体过程,引发学生对相关问题的思考,激发学习兴趣。

在具体教学中,可组织学生阅读教材后,回答下列问题:

①地球上的水是通过什么途径进入大气层的?(江海湖泊中的水蒸发,变成水蒸气进入大气层。)

②大气中的水又通过什么途径回到地球?(大气中的水蒸气冷却后,通过降水又回到地球。)

③如果自然界没有水循环将会出现哪些后果?(地球上有水的地方一直有水,无水的地方一直无水;淡水资源会逐渐枯竭等。)

通过以上问题的讨论,让学生初步理清地球上的水循环过程,并可从中领略大自然的美妙与和谐。

讨论后,可用图4.5-1的形式小结,便于学生直观地认识水循环的过程。

云、雨、雹、雪、雾、露、霜的形成

关于“云、雨、雹、雪、雾、露、霜”的成因,可以让学生阅读教材图4-39——图4-45及相关文字说明,理解它们的形成过程,明确这些过程中有哪些物态变化。

为了检查学生的学习效果,可让学生阅读后完成下列练习:江河湖海、土壤、植物中的水通过____________变成水蒸气,升入天空后,遇冷时,有的____________成小水滴,有的____________成小冰晶,形成千姿百态的云;云中的小水滴长大到一定程度后,降落到地面上,这就是___________;云中的小冰晶长大到一定程度后,降落到地面上,这就是____________。

在教学过程中,还可穿插如下小实验,帮助学生体验水循环的过程,并增加学习的兴趣。

实验1:人造雾和雨

如图4.5-2所示,向圆锥瓶内注入少量的温水,稍后取一干燥的蒸发皿盖在瓶口,在蒸发皿中放置一些冰块。请学生观察并思考:

(1)瓶口内出现了什么现象?是怎么产生的呢?(瓶口内出现了朦胧的“白雾”,这是温水蒸发形成的水蒸气又遇冷液化成了小水珠。)

(2)蒸发皿的底部出现了什么现象?是怎么形成的?(蒸发皿的底部出现了水珠,这也是温水蒸发形成的水蒸气遇冷液化而成的。)

(3)蒸发皿中的冰块发生了什么现象?(冰块逐渐熔化。)

(4)与实验现象相类似的自然现象有哪些?(雾、雨、露。)

实验2:制造云雾

器材:一只大铁筒,一只小铁筒,冰或雪、食盐

实验步骤:(1)制造小冰箱。在一只大铁筒里,放一只小铁筒,并在小铁筒底下及周围按3:1配料放许多冰块(或雪)和食盐,如图4.5-3所示。

(2)小铁筒内空气很快冷却,对着小铁筒哈一口气,筒内就出现淡淡的云雾在飘动。用手电筒照一下,这些云雾就清楚地显现出来。

解释:在大筒与小筒间放入3:1的冰块和食盐,因冰块吸热使小筒内气体的温度很低,向小筒内哈气,口中呼出的水蒸气遇到冷空气后液化,形成小水滴悬浮在小筒内。

水是珍贵的资源

可结合上面介绍的“水循环”引入:水循环使陆地上的淡水不断得到补充,那地球上的淡水是取之不尽,用之不竭的吗?引发学生争论,说出各自的理由,激发学生学习的积极性。为了使学生有感可发,同时培养学生通过各种渠道获取信息的能力,课前可布置学生上网浏览、到图书馆查阅,收集有关“水资源”的资料。

在学生讨论交流的基础上,指导学生阅读教材,并让学生列举产生水资源危机的种种原因,如:(1)地球上的水97.2%是海洋咸水,人类实际可直接利用的淡水不到0.03%;(2)人类对水资源的过量使用,超过了水资源自然更新的速度;(3)生产、生活对水体的污染,加剧水资源的短缺;(4)破坏森林,造成水土流失;(5)富营养化引发“赤潮”……

教学时,还可进一步组织学生讨论:破坏水资源会带给人类哪些危害?加深对水资源的认识。要特别注意充分利用各种社会资源,让学生结合身边的实际情况,认识破坏水资源给人们带来的危害。

通过以上教学,要让学生充分认识到水是地球上十分珍贵的资源,而我国是一个严重缺水的国家,但是我们身边的水浪费和污染情况却很严重,让学生树立起保护水资源的意识,积极参与到保护水资源的活动中来。

有效、合理利用水资源

这部分内容可以让学生自学阅读。

在阅读的基础上,鼓励学生结合自己的生活经验,谈谈应如何节约用水。通过学生的交流、讨论,对水资源的保护、开发、利用提出自己独特的见解。

还可指导学生课后对学校的用水情况作一个调查:了解学校每月用多少水?指出哪地方有浪费水的现象,设计一些有利于节水的方案,向学校提出一些合理化建议,并以班级名义写一份倡议书张贴在学校宣传栏,呼吁全体师生节约用水、珍惜水资源。

图4.5-1

蒸发

降水

蒸发

降水

海

陆

空

海纳百川

图4.5-2

图4.5-3

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料