2018-2019学年高一语文苏教版必修二课件:专题3《 阿房宫赋》

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高一语文苏教版必修二课件:专题3《 阿房宫赋》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 844.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-28 22:45:10 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。历史的回声

后人之鉴

阿房宫赋书香晨读课前预习课堂探究文本总结课后悦读书香晨读 开卷有益国学讲堂1.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《论语·为政》)

【译文】孔子说:“我十五岁,有志于学问;三十岁,(懂礼仪,)说话做事都有把握;四十岁,(掌握了各种知识,)不致迷惑;五十岁,得知天命;六十岁,一听别人言语,便可以分辨真假,判明是非;到了七十岁,便随心所欲,任何念头都不会越出规矩。”

【领悟】人一生应不间断地学习修养,而且每隔一段时间就有一个较大的进步,直至晚年达到最高境界。2.孟子对曰:“取之而燕民悦,则取之。……取之而燕民不悦,则勿取。”(《孟子》)

【译文】孟子回答说:“吞并了,燕国人民高兴,那就吞并它。……吞并了,燕国人民不高兴,那就不要吞并。”

【领悟】以民为本,施政应从百姓利益出发,看百姓是否满意。导入阅读过华清宫绝句三首(其一)

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

江南春

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

泊秦淮

烟笼寒水月笼纱,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

山 行

远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。赏读:这几首诗歌的作者是晚唐时期的诗人杜牧。从这几首诗歌中我们约略可以知道:杜牧善于将个人对国家和民族命运的关切熔铸于诗情画意之中。他的诗歌作品与晚唐气象紧密结合,同样也体现了诗歌的现实主义传统精神。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者 杜牧(803-853),字牧之,京兆万年(今陕西西安)人

著名诗人、文学家,唐宰相杜佑之孙,在地方和中央都

曾任职。晚年居长安城南樊川别墅,后世称“杜樊川”。

杜牧工诗、赋、文、辞,而以诗歌创作成就最大,在晚唐诗坛独树一帜,与李商隐合称“小李杜”。散文气势雄浑,多针砭时事,诗歌语言流丽而清新,气势豪宕而又情致婉约,是继韩愈、柳宗元之后的散文大家。有《樊川文集》二十卷传世。2.背景解读杜牧所处的时代,政治腐败,阶级矛盾异常尖锐,藩镇跋扈,吐蕃、南诏、回鹘等纷纷入侵,大唐帝国已处于崩溃的边缘。杜牧主张内平藩镇,加强统一,外御侵略,巩固国防。他希望统治者励精图治、富民强兵,但事与愿违。杜牧愤慨而又痛心,他在《上知己文章启》中明白地说:“宝历(敬宗的年号——引者注)大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”3.古代文化知识(1)赋

赋是中国古代一种重要的文体,是介于散文和诗歌中间的一种体裁。《文心雕龙·诠赋》中说:“赋者,铺也;铺采摛文,体物写志也。”“体物写志”,是赋的内容;“铺采摛文”,指赋的形貌。

赋讲求字句的整齐和声调的和谐;描写事物时注重铺陈和夸张;结尾多发议论,以寄托讽喻之意。

赋体的流变大致经历了骚赋、汉赋、骈赋、律赋、文赋多个阶段。本文属于文赋。(2)阿房宫

阿房宫是秦朝的宫殿,据史书记载,始建于

公元前212年。遗址在今陕西省西安市西

郊15千米的阿房村一带,为全国重点文物

保护单位。

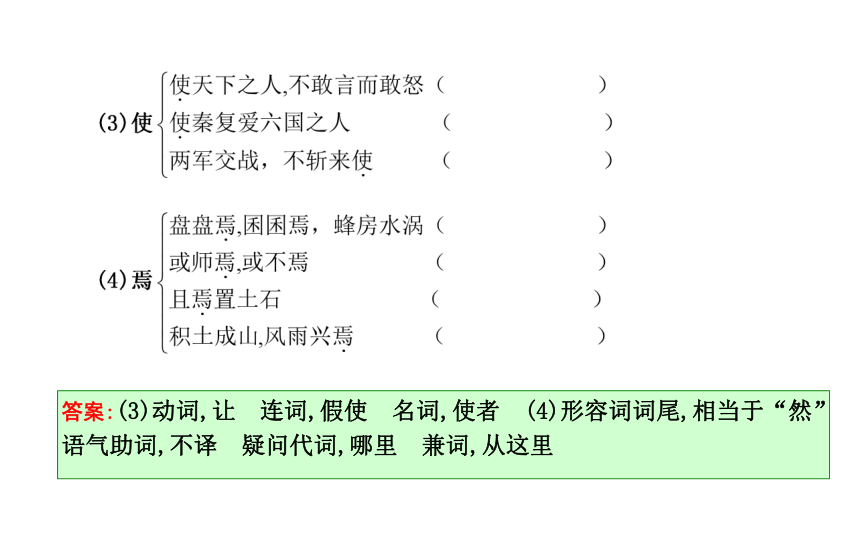

秦始皇三十五年(前212年),在渭河以南的上林苑中开始营造朝宫,即阿房宫。由于工程浩大,秦始皇在位时只建了一座前殿。据《史记·秦始皇本纪》记载:“前殿阿房东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗,周驰为阁道,自殿下直抵南山,表南山之巅以为阙,为复道,自阿房渡渭,属之咸阳。”工程未完成秦始皇死了,秦二世胡亥调修建阿房宫的工匠去修建秦始皇陵,后继续修建阿房宫,但秦王朝很快就垮台了。古有童谣唱道:“阿房,阿房,灭始皇。”答案: (1)结束,灭亡 用尽,竭尽 完毕,结束 全部,全都 (2)动词,统一 专一 数词,表示最小的正整数 答案:(3)动词,让 连词,假使 名词,使者 (4)形容词词尾,相当于“然”

语气助词,不译 疑问代词,哪里 兼词,从这里 答案: (5)助词,的动词,到……去 代词,代秦亡 代词,代金玉珍宝 (6)连词,表承接,不译 连词,表转折,却 连词,表并列,不译答案:(1)可惜 (2)指宫室结构参差错落,精巧工致 (3)把美玉看作石头 答案:(4)天气冷暖 (5)指金玉珠宝 (6)指金玉珠宝答案:(1)数词作动词,统一 (2)方位名词作状语,向北,向西 (3)名词作状语,乘辇 (4)名词作动词,出现龙,出现虹 (5)动词作名词,收藏的金玉珍宝等物 (6)名词作动词,焚烧答案: (7)名词作动词,灭族 (8)名词的意动用法,以……为鉴,借鉴

(9)名词作状语,在早上,在夜晚 (10)名词作状语,把宝鼎,把美玉,把黄金,把珍珠 (11)名词作动词,看作铁锅,看作石头,看作土块,看作石子答案:(1)①“也”,表判断 ②“……者……也”,表判断 ③“也”,表判断 (2)①省谓语“有” ②省介词“于” ③省介词“于” ④省宾语“秦国” 答案: (3)①于南亩之农夫多,介宾短语后置 ②哀自,宾语前置 (4)举:攻占,攻取,意念被动句 5.名句默写

(1)《阿房宫赋》用“ , ”两个对偶句描写了秦人对从六国剽掠而来的珍宝不知珍惜,生活极度奢侈。?

(2)《阿房宫赋》用14个字“ , ,

, ”简明扼要地交代了秦王朝灭亡的历史过程,和篇首“六王毕,四海一。蜀山兀,阿房出”的气势构成鲜明的对比。?

(3)用排比句渲染阿房宫的繁华奢靡,其中把阿房宫所奏之乐与市井言语进行对比的句子是: , 。?答案: (1)鼎铛玉石 金块珠砾 (2)戍卒叫 函谷举 楚人一炬 可怜焦土 (3)管弦呕哑 多于市人之言语 (4)杜牧向当朝统治者敲响警钟的句子是: ,

。?

(5)陆参作《长城赋》云:“千城绝,长城列。秦民竭,秦君灭。”以四个三字句发端。《阿房宫赋》祖《长城》句法,云“ ,

。 , 。”?

(6)《阿房宫赋》中以龙和虹为喻,写长桥和复道壮美的句子是:

, ? , ??答案:(4)后人哀之而不鉴之 亦使后人而复哀后人也 (5)六王毕 四海一 蜀山兀 阿房出 (6)长桥卧波 未云何龙 复道行空 不霁何虹答案:(1)戍边的士卒发动起义,函谷关被攻破,楚国人一把大火,可惜(富丽堂皇的阿房宫化为一片)烧焦了的土!

(2)假使六国各自爱护他们的百姓,就有足够的力量来抗拒秦国。课堂探究 合作学习一、整体把握 二、文本研读

阅读课文前两段,思考并回答下列问题。

1.【对应考点:理解段落内容及其作用】课文前两段分别是从宫殿建筑、宫内生活两个方面来写阿房宫的。各从哪些方面铺陈夸饰?目的是什么?从思路看,这两段在全文中的作用是什么?参考答案:写宫殿建筑,极力写出亡秦统治者所追求的,是建筑规模的宏大壮伟、楼阁廊檐的精妙密集、长桥复道的美丽冥迷、歌台舞榭的繁多美盛,而不难想象,这一切是不惜倾“六王”的财富,“四海”的人力、物力来兴建的,可见他们“纷奢”到了什么程度。

写宫内生活,主要写宫人,是要突出她们来源之众广,生活之空虚,命运之悲惨,来反映秦始皇荒淫到了什么程度。

这两段属于“体物”部分,是后面议论部分的基础,它的作用,是为秦始皇荒淫奢靡自取灭亡这一中心思想的揭示作铺垫,给读者以充分、具体、形象的感受。2.【对应考点:赏析句子】赏析第二段宫女梳妆的四句话。参考答案:这四句话,运用比喻、夸张、排比等多种修辞手法,极写阿房宫中美女之多,进而写宫廷生活的奢靡。第一句,是倒置式的暗喻。“明星荧荧”是喻体,“开妆镜也”是本体。以璀璨晶亮的明星来比喻纷纷打开的妆镜,既贴切又形象。将喻体放在前面,先给人以鲜明的画面,令人惊奇,再出现本体,解释原因,读者印象更为强烈。“绿云扰扰,梳晓鬟也”,与第一句的表达方式相似。第三句说丢弃的脂水竟使渭流涨腻,用的是夸张手法,极言梳洗美女之多。第四句写焚烧椒兰竟至烟斜雾横也是夸张,作用同第三句。四句字数相等,句句押韵,加上新鲜的比喻,巧妙的夸张,构成排比,气势磅礴,读来使人有眼花缭乱、目不暇接之感。作者正是借助于开镜、梳鬟、弃脂水、焚椒兰这些生活细节形象地写出了宫中美女之多,宫室之广。写宫室,是承接上文;写美女,则是开启下文。参考答案:作者讽谏时弊,以秦王朝灭亡为借鉴;写秦朝覆灭,又以六国衰亡为铺垫。六国何以会灭?赋中说到“灭六国者,六国也,非秦也……使六国各爱其人,则足以拒秦”。可见,六国灭亡,是不能爱民的结果。从何看出六国之不爱民呢?“燕、赵之收藏,韩、魏之经营,齐、楚之精英,几世几年,摽掠其人,倚叠如山。”秦之珍宝(财富之代称),来自六国;六国之珍宝取自百姓,统治者为满足奢华生活之需要,对百姓肆意搜刮,锱铢不留。“六王”因不爱民而“毕”其统治;秦如吸取教训,“复爱六国之人”,那就不致迅速灭亡。然而“蜀山兀,阿房出”,秦王朝由此又走上了六国灭亡的老路。开头12个字,既在广阔的历史背景下引出阿房宫的修建,又起到了笼盖全篇、暗示主题的作用。阅读课文全文,思考并回答下列问题。

3.【对应考点:分析句段作用】杜牧写这篇赋,既然是为了总结秦王朝灭亡的历史教训,借以讽谏时弊,为何开头要从六国覆灭下笔?4.【对应考点:对文体“赋”的理解】从“赋”体的文体特点来看,作者是从哪几个方面来极力描写阿房宫的?这样行文对表达中心有什么作用?参考答案:从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,先展开广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥复道、歌台舞殿之奇;二是写阿房宫美女之众,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,备加渲染;三是写阿房宫珍宝之多,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。这些描写用墨如泼,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房宫规模大、宫室多、美女众、珍宝富,并非作者作赋的目的。透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。可见,文章前面所进行的动人描绘乃是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽喻现实,提供了坚实的基础。三、探究争鸣

本文作者认为秦亡主要是因为骄奢淫逸。你怎么看待历史上秦的灭亡?思路提示一: “暴政亡国”。我认为秦的灭亡主要是因为秦的残暴统治,使人民陷于水深火热之中,以致人民敢怒不敢言,当积怨太深,就一定会爆发。

思路提示二: “农民起义亡国”。我认为秦的灭亡是缘于陈涉、吴广起义,继而崛起的项羽、刘邦两支起义队伍成为灭秦的主力军,农民起义军的正义壮举最终将秦二世送上了断头台。

思路提示三:历史的必然。所谓“分久必合,合久必分”是历史的必然,先进的王朝取代没落的王朝亦是历史的必然。秦始皇统一天下,建立了第一个统一的王朝,在历史上具有无可替代的进步意义,结束了分崩离析的局面,但后期秦始皇一味享乐,秦二世也无心理政,百姓苦不堪言,注定要有一支新的队伍壮大崛起,取而代之,这就是汉的出现。这是历史发展的必然,不是某一个因素的作用,准确地讲是综合因素的作用,是前进的必然趋势。四、主旨归纳

阿房宫是秦始皇时开始建造的,没有竣工而秦朝灭亡。赋中运用丰富的想象,极力形容阿房宫建筑的壮丽宏伟和宫廷生活的奢侈荒淫,进而指出秦朝不爱惜民力,只知道搜刮民财,残酷压榨人民,最终导致亡国。杜牧为何从阿房宫写起,其目的是什么?答案:本文意在借秦亡之事,讽谏唐代统治者(唐敬宗)借鉴历史教训,向当朝帝王发出了警告。结尾含蓄有味,过秦而先不数秦之过,笔笔落在阿房宫上,句句却又意在过秦。讽喻统治者要以史为鉴,切勿重蹈覆辙。表现出一个封建时代正直文人忧国忧民、匡时救世的情怀。点击进入 古今对译 文白互通文本总结 巩固学习 一、技法归纳

1.想象、比喻与夸张

阿房宫毁于战火,其形制如何,早已无人能够说清,《史记·始皇本纪》的记载也不很详细。这给写“阿房宫”造成了困难,也给作者留下了驰骋想象的空间。可以说,杜牧在这篇赋中艺术地再造了阿房宫。无论是对楼阁廊檐的工笔细刻,还是对长桥复道的泼墨挥洒,都是出自想象。这些奇特的想象不但不给人以造作之感,反而能带动人沿着他开辟的路径走下去,在头脑中活现当年这座宫殿的盛况。这种效果的取得,和本文运用生动的比喻、大胆的夸张有直接关系。如“使负栋之柱,多于南亩之农夫”一段出于想象,既是比喻,也是夸张,具有很强的艺术感染力。2.描写、铺排与议论

从整体结构来看,本文前两段以描写为主,后两段以议论为主。前面的描写是为后面的议论作铺垫的。但是,无论描写还是议论,都大量采用了铺排的手法,叙事言情,极尽其致,气势夺人,令人耳目一新。描写中铺排的例子,如“明星荧荧,开妆镜也”一段;议论中铺排的例子,如结尾一段的正反述说。这固然是赋体的传统写法,但值得称道的是杜牧没有像普通骈文一样堆砌词语,繁缛冗杂,而是浓墨重彩,恰到好处。

3.文章结构严谨,层次分明

前半部分用铺陈夸张的手法,描写秦始皇的荒淫奢侈:第一段写阿房宫工程浩大,宏伟壮丽;第二段写宫廷生活的奢靡、腐朽。这两段又是由外到内,由楼阁建筑到人物活动,写得条理井然。后半部分,由描写转为带有抒彩的议论。第三段写秦的横征暴敛导致了农民起义。推翻其统治;第四段意在总结秦亡的历史教训,指出“后人”(指当时统治者)如不知借鉴,必将重蹈历史的覆辙。这两段议论由古及今,层次很清楚。二、微型写作

古代的“赋”有“体物言志”的特点,“体物”就是大量地描写。这在本文中体现得淋漓尽致。请你描述老师的某间办公室,写出或“安静”或“热闹”的特点。要求:有叙述和描写,有一定的评价。200字左右。

?

?

?

?写作示例:房间里很静,但我们的耳朵正渐渐习惯。时值上课时分,老师们正埋头书写,唯有偶至的舒气声装点着宁静的空气。办公室绝非富于装饰性的房间,并不足以反映主人的情趣与个性,但静谧的气氛却使之显得格外素雅。墙上的张贴画,在静心人眼中,焕发了深邃的价值。我更发现窗边有张旧桌,其上的茶杯中散出淡淡清香,水雾在阳光下袅娜地飘着,将我的视线引向一张照片。那里学生与老师的笑颜凝成永恒的记忆。这珍存起的美好,或许将在多年后一个同样恬淡的上午,被故人重新想起。 三、素材积累

【素材1】

翻看历史,几乎所有覆灭的王朝、政权的警示牌上都写着“骄奢淫逸”“荒淫误国”等字眼。历史是面镜子,前人的教训警醒着后人。当今中国,党和政府懂得以史为鉴,清楚地认识到了腐败分子和腐败现象的危害性。只有勤政廉政,才能取信于民;取信于民,才能安定和谐;安定和谐,才能长久发展。诵读《阿房宫赋》,历史的回声从阿房宫的熊熊大火中传来,告诉今人,也告诉后人:戒之慎勿忘。

适用话题:前事不忘,后事之师;爱民;仁爱。【素材2】

杜牧生活在内忧外患日益加深的晚唐时期,从青年起就关心国事,抱有挽救危亡、恢复唐王朝繁荣昌盛的理想。23岁时写成《阿房宫赋》,以秦朝的滥用民力、奢逸亡国为戒,给本朝统治者敲响了警钟。杜牧生性耿介,不屑逢迎,仕途不很得意,从而对社会政治持清醒的批判态度。

适用话题:志向;爱国;正直;批判精神。

【素材3】

嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒,独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

适用话题:不爱惜民力,就是自掘坟墓;水(民)能载舟,亦能覆舟。课后悦读 延伸学习千古咸阳

这就是咸阳,就是那个历史的咸阳。

一块砖、一片瓦、一棵树,甚至一个

不起眼的土堡,都依附着历史的啸叫。

渭河的水裸露着断残的河床,有小鱼在浅水间跳跃嬉戏,莫非是姜太公漏钓的几尾,从封神的故事中衍生而来?莫非是从班固漏写的史书中悄然游来?岸边荡漾着扑面的绿荷,我不敢极目远眺,我怕被马嵬驿杨贵妃的香风击伤,怕内心被投射在残水中散碎的阳光灼烫。开篇入题,四个简单的意象,营造出沧桑的意境。列举与咸阳有关的历史人物,进一步营造历史的沧桑,表现咸阳历史的悲伤。千古的咸阳让我感动。并非我多情,而是千古的咸阳总让我感动,总让我从历史的尽头翻检出无尽的悲伤来。那个力主改革的商鞅被车裂的魂魄尚未散去;《吕氏春秋》是否还悬挂于咸阳的城门?“增删或改动一字者,重赏千金”的许诺是否还能兑现?焚烧的典籍不复存在,而坑杀的460余名方士和儒生的阴魂依然游走于咸阳的原畔;浅水原的李世民是否还在和西秦做着殊死决战,昭仁寺刻立的石碑是否能慰藉亡灵的魂魄?杜甫的咸阳桥是否还行走着从军的身影?那爷娘相送抱拥哭喊的声音还撕扯着每个痛恨战争的良心。我一直把咸阳作为雄性的象征,这是我对一个城市的感知。尽管缔造千古帝都的秦始皇已经作古,但他的王气却始终盘桓于古都的上空,让一排排兵俑站立于长安的天空下,给世人昭示着一代帝王的威仪,就这样站立了2 000多年,从黄土地深层站在了明晃晃的阳光下。对当世的人们来说,这是一种震慑,对今人乃至后世都是一种彻头彻尾的震撼。咸阳的雄性是从它骨子里透出的阳刚。这里的阳光灼灼,这里的汉子粗豪,就连这里的戏曲也是直楞楞地吼。有朋友说:江南的阴柔在戏曲上体现得太明白了。它一直阴柔、阴柔,阴柔得连小生也需要女人来扮演。但在咸阳,它的朴拙、它的阳刚、它的粗犷也同样体现在戏曲上,那声似洪钟的老生也需要女人来唱。同样是女人扮演着历史,一阴柔、一阳刚却如此泾渭分明。对比。为了论证咸阳的雄性,把咸阳的戏曲与江南的进行对比,突出咸阳的霸气与阳刚。当我打开咸阳的历史,荡气回肠的感觉便被定格在扑面而来的风里,它不是被风吹散,而是被风聚拢,打着旋儿抛撒在历史的天空,一任后世沉重得喘不过气来。西楚霸王与刘邦攻城的盟约至今也没有生效,然而,背信与阴谋却是这样难以确定。“胜者王,败者寇”的法则,在这里已然失去了它存在的意义。尽管西楚霸王最终演绎了一段别姬自刎的悲剧,但后人对他却是那样的宽容,以至于西楚霸王一直以来成为戏曲中不断讴歌的英豪。就连李清照这样的女诗人也把项羽视为自己崇拜的偶像,假如那时有偶像这一说的话。否则,怎么会有“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东”的著名诗篇呢?我一直以为阿房宫三个月的大火焚烧的不是秦朝的历史,而是焚烧着中国传统的文化,焚烧着一个英雄的完美形象。那一把大火终究成为项羽的一大败笔!虽然,痛恨秦暴政的饥民正是以“火烧阿房宫”而更加看重了英雄,才不至于因为霸王的失败而唾弃他。当考古学者揭开了真实的秘密之后,说是项羽根本没有焚烧秦始皇所谓的“豪宅”,他焚烧的不过是秦始皇的宫殿而已。我有些释然了,毕竟“火烧阿房”一直是我心中的一团挥之不去的阴影。秦始皇根本就没有完成他的“豪宅”的建构,所谓的“豪宅重阿”也许只是他心中勾画的宏伟蓝图,或者是酸嗅文人笔下的演绎和虚构的一段历史。“火烧阿房”曾经成就了“英雄”的美名,而今,对项羽该做如何评价?对那个豪奢骄淫的秦始皇是否也做新的认识?对历史我们实在有必要做缜密的探究。

千古咸阳,是一段悲剧写就的辉煌史!叙写千古一帝秦始皇与失败的英雄项羽,增强咸阳的历史厚重感。谢谢观赏!

后人之鉴

阿房宫赋书香晨读课前预习课堂探究文本总结课后悦读书香晨读 开卷有益国学讲堂1.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《论语·为政》)

【译文】孔子说:“我十五岁,有志于学问;三十岁,(懂礼仪,)说话做事都有把握;四十岁,(掌握了各种知识,)不致迷惑;五十岁,得知天命;六十岁,一听别人言语,便可以分辨真假,判明是非;到了七十岁,便随心所欲,任何念头都不会越出规矩。”

【领悟】人一生应不间断地学习修养,而且每隔一段时间就有一个较大的进步,直至晚年达到最高境界。2.孟子对曰:“取之而燕民悦,则取之。……取之而燕民不悦,则勿取。”(《孟子》)

【译文】孟子回答说:“吞并了,燕国人民高兴,那就吞并它。……吞并了,燕国人民不高兴,那就不要吞并。”

【领悟】以民为本,施政应从百姓利益出发,看百姓是否满意。导入阅读过华清宫绝句三首(其一)

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

江南春

千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

泊秦淮

烟笼寒水月笼纱,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

山 行

远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。赏读:这几首诗歌的作者是晚唐时期的诗人杜牧。从这几首诗歌中我们约略可以知道:杜牧善于将个人对国家和民族命运的关切熔铸于诗情画意之中。他的诗歌作品与晚唐气象紧密结合,同样也体现了诗歌的现实主义传统精神。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者 杜牧(803-853),字牧之,京兆万年(今陕西西安)人

著名诗人、文学家,唐宰相杜佑之孙,在地方和中央都

曾任职。晚年居长安城南樊川别墅,后世称“杜樊川”。

杜牧工诗、赋、文、辞,而以诗歌创作成就最大,在晚唐诗坛独树一帜,与李商隐合称“小李杜”。散文气势雄浑,多针砭时事,诗歌语言流丽而清新,气势豪宕而又情致婉约,是继韩愈、柳宗元之后的散文大家。有《樊川文集》二十卷传世。2.背景解读杜牧所处的时代,政治腐败,阶级矛盾异常尖锐,藩镇跋扈,吐蕃、南诏、回鹘等纷纷入侵,大唐帝国已处于崩溃的边缘。杜牧主张内平藩镇,加强统一,外御侵略,巩固国防。他希望统治者励精图治、富民强兵,但事与愿违。杜牧愤慨而又痛心,他在《上知己文章启》中明白地说:“宝历(敬宗的年号——引者注)大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”3.古代文化知识(1)赋

赋是中国古代一种重要的文体,是介于散文和诗歌中间的一种体裁。《文心雕龙·诠赋》中说:“赋者,铺也;铺采摛文,体物写志也。”“体物写志”,是赋的内容;“铺采摛文”,指赋的形貌。

赋讲求字句的整齐和声调的和谐;描写事物时注重铺陈和夸张;结尾多发议论,以寄托讽喻之意。

赋体的流变大致经历了骚赋、汉赋、骈赋、律赋、文赋多个阶段。本文属于文赋。(2)阿房宫

阿房宫是秦朝的宫殿,据史书记载,始建于

公元前212年。遗址在今陕西省西安市西

郊15千米的阿房村一带,为全国重点文物

保护单位。

秦始皇三十五年(前212年),在渭河以南的上林苑中开始营造朝宫,即阿房宫。由于工程浩大,秦始皇在位时只建了一座前殿。据《史记·秦始皇本纪》记载:“前殿阿房东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗,周驰为阁道,自殿下直抵南山,表南山之巅以为阙,为复道,自阿房渡渭,属之咸阳。”工程未完成秦始皇死了,秦二世胡亥调修建阿房宫的工匠去修建秦始皇陵,后继续修建阿房宫,但秦王朝很快就垮台了。古有童谣唱道:“阿房,阿房,灭始皇。”答案: (1)结束,灭亡 用尽,竭尽 完毕,结束 全部,全都 (2)动词,统一 专一 数词,表示最小的正整数 答案:(3)动词,让 连词,假使 名词,使者 (4)形容词词尾,相当于“然”

语气助词,不译 疑问代词,哪里 兼词,从这里 答案: (5)助词,的动词,到……去 代词,代秦亡 代词,代金玉珍宝 (6)连词,表承接,不译 连词,表转折,却 连词,表并列,不译答案:(1)可惜 (2)指宫室结构参差错落,精巧工致 (3)把美玉看作石头 答案:(4)天气冷暖 (5)指金玉珠宝 (6)指金玉珠宝答案:(1)数词作动词,统一 (2)方位名词作状语,向北,向西 (3)名词作状语,乘辇 (4)名词作动词,出现龙,出现虹 (5)动词作名词,收藏的金玉珍宝等物 (6)名词作动词,焚烧答案: (7)名词作动词,灭族 (8)名词的意动用法,以……为鉴,借鉴

(9)名词作状语,在早上,在夜晚 (10)名词作状语,把宝鼎,把美玉,把黄金,把珍珠 (11)名词作动词,看作铁锅,看作石头,看作土块,看作石子答案:(1)①“也”,表判断 ②“……者……也”,表判断 ③“也”,表判断 (2)①省谓语“有” ②省介词“于” ③省介词“于” ④省宾语“秦国” 答案: (3)①于南亩之农夫多,介宾短语后置 ②哀自,宾语前置 (4)举:攻占,攻取,意念被动句 5.名句默写

(1)《阿房宫赋》用“ , ”两个对偶句描写了秦人对从六国剽掠而来的珍宝不知珍惜,生活极度奢侈。?

(2)《阿房宫赋》用14个字“ , ,

, ”简明扼要地交代了秦王朝灭亡的历史过程,和篇首“六王毕,四海一。蜀山兀,阿房出”的气势构成鲜明的对比。?

(3)用排比句渲染阿房宫的繁华奢靡,其中把阿房宫所奏之乐与市井言语进行对比的句子是: , 。?答案: (1)鼎铛玉石 金块珠砾 (2)戍卒叫 函谷举 楚人一炬 可怜焦土 (3)管弦呕哑 多于市人之言语 (4)杜牧向当朝统治者敲响警钟的句子是: ,

。?

(5)陆参作《长城赋》云:“千城绝,长城列。秦民竭,秦君灭。”以四个三字句发端。《阿房宫赋》祖《长城》句法,云“ ,

。 , 。”?

(6)《阿房宫赋》中以龙和虹为喻,写长桥和复道壮美的句子是:

, ? , ??答案:(4)后人哀之而不鉴之 亦使后人而复哀后人也 (5)六王毕 四海一 蜀山兀 阿房出 (6)长桥卧波 未云何龙 复道行空 不霁何虹答案:(1)戍边的士卒发动起义,函谷关被攻破,楚国人一把大火,可惜(富丽堂皇的阿房宫化为一片)烧焦了的土!

(2)假使六国各自爱护他们的百姓,就有足够的力量来抗拒秦国。课堂探究 合作学习一、整体把握 二、文本研读

阅读课文前两段,思考并回答下列问题。

1.【对应考点:理解段落内容及其作用】课文前两段分别是从宫殿建筑、宫内生活两个方面来写阿房宫的。各从哪些方面铺陈夸饰?目的是什么?从思路看,这两段在全文中的作用是什么?参考答案:写宫殿建筑,极力写出亡秦统治者所追求的,是建筑规模的宏大壮伟、楼阁廊檐的精妙密集、长桥复道的美丽冥迷、歌台舞榭的繁多美盛,而不难想象,这一切是不惜倾“六王”的财富,“四海”的人力、物力来兴建的,可见他们“纷奢”到了什么程度。

写宫内生活,主要写宫人,是要突出她们来源之众广,生活之空虚,命运之悲惨,来反映秦始皇荒淫到了什么程度。

这两段属于“体物”部分,是后面议论部分的基础,它的作用,是为秦始皇荒淫奢靡自取灭亡这一中心思想的揭示作铺垫,给读者以充分、具体、形象的感受。2.【对应考点:赏析句子】赏析第二段宫女梳妆的四句话。参考答案:这四句话,运用比喻、夸张、排比等多种修辞手法,极写阿房宫中美女之多,进而写宫廷生活的奢靡。第一句,是倒置式的暗喻。“明星荧荧”是喻体,“开妆镜也”是本体。以璀璨晶亮的明星来比喻纷纷打开的妆镜,既贴切又形象。将喻体放在前面,先给人以鲜明的画面,令人惊奇,再出现本体,解释原因,读者印象更为强烈。“绿云扰扰,梳晓鬟也”,与第一句的表达方式相似。第三句说丢弃的脂水竟使渭流涨腻,用的是夸张手法,极言梳洗美女之多。第四句写焚烧椒兰竟至烟斜雾横也是夸张,作用同第三句。四句字数相等,句句押韵,加上新鲜的比喻,巧妙的夸张,构成排比,气势磅礴,读来使人有眼花缭乱、目不暇接之感。作者正是借助于开镜、梳鬟、弃脂水、焚椒兰这些生活细节形象地写出了宫中美女之多,宫室之广。写宫室,是承接上文;写美女,则是开启下文。参考答案:作者讽谏时弊,以秦王朝灭亡为借鉴;写秦朝覆灭,又以六国衰亡为铺垫。六国何以会灭?赋中说到“灭六国者,六国也,非秦也……使六国各爱其人,则足以拒秦”。可见,六国灭亡,是不能爱民的结果。从何看出六国之不爱民呢?“燕、赵之收藏,韩、魏之经营,齐、楚之精英,几世几年,摽掠其人,倚叠如山。”秦之珍宝(财富之代称),来自六国;六国之珍宝取自百姓,统治者为满足奢华生活之需要,对百姓肆意搜刮,锱铢不留。“六王”因不爱民而“毕”其统治;秦如吸取教训,“复爱六国之人”,那就不致迅速灭亡。然而“蜀山兀,阿房出”,秦王朝由此又走上了六国灭亡的老路。开头12个字,既在广阔的历史背景下引出阿房宫的修建,又起到了笼盖全篇、暗示主题的作用。阅读课文全文,思考并回答下列问题。

3.【对应考点:分析句段作用】杜牧写这篇赋,既然是为了总结秦王朝灭亡的历史教训,借以讽谏时弊,为何开头要从六国覆灭下笔?4.【对应考点:对文体“赋”的理解】从“赋”体的文体特点来看,作者是从哪几个方面来极力描写阿房宫的?这样行文对表达中心有什么作用?参考答案:从三个方面来描写阿房宫:一是写阿房宫建筑之奇,先展开广阔而高峻之全貌,进而细绘宫中楼、廊、檐、长桥复道、歌台舞殿之奇;二是写阿房宫美女之众,述其来历,状其梳洗,言其美貌,诉其哀怨,绘声绘色,备加渲染;三是写阿房宫珍宝之多,既写六国剽掠,倚叠如山,又写秦人弃掷,视若瓦砾。这些描写用墨如泼,极尽铺陈夸张之能事,充分体现了赋体的特色。然而铺陈阿房宫规模大、宫室多、美女众、珍宝富,并非作者作赋的目的。透过楼台殿阁、脂粉金玉这一画面,作者旨在说明秦统治者之奢侈腐化已到了无以复加的地步。而为维持这种奢侈生活所进行的横征暴敛,正是导致秦王朝覆亡的根本原因。可见,文章前面所进行的动人描绘乃是为后面的正义宏论张本,为篇末归结秦灭亡的历史教训、讽喻现实,提供了坚实的基础。三、探究争鸣

本文作者认为秦亡主要是因为骄奢淫逸。你怎么看待历史上秦的灭亡?思路提示一: “暴政亡国”。我认为秦的灭亡主要是因为秦的残暴统治,使人民陷于水深火热之中,以致人民敢怒不敢言,当积怨太深,就一定会爆发。

思路提示二: “农民起义亡国”。我认为秦的灭亡是缘于陈涉、吴广起义,继而崛起的项羽、刘邦两支起义队伍成为灭秦的主力军,农民起义军的正义壮举最终将秦二世送上了断头台。

思路提示三:历史的必然。所谓“分久必合,合久必分”是历史的必然,先进的王朝取代没落的王朝亦是历史的必然。秦始皇统一天下,建立了第一个统一的王朝,在历史上具有无可替代的进步意义,结束了分崩离析的局面,但后期秦始皇一味享乐,秦二世也无心理政,百姓苦不堪言,注定要有一支新的队伍壮大崛起,取而代之,这就是汉的出现。这是历史发展的必然,不是某一个因素的作用,准确地讲是综合因素的作用,是前进的必然趋势。四、主旨归纳

阿房宫是秦始皇时开始建造的,没有竣工而秦朝灭亡。赋中运用丰富的想象,极力形容阿房宫建筑的壮丽宏伟和宫廷生活的奢侈荒淫,进而指出秦朝不爱惜民力,只知道搜刮民财,残酷压榨人民,最终导致亡国。杜牧为何从阿房宫写起,其目的是什么?答案:本文意在借秦亡之事,讽谏唐代统治者(唐敬宗)借鉴历史教训,向当朝帝王发出了警告。结尾含蓄有味,过秦而先不数秦之过,笔笔落在阿房宫上,句句却又意在过秦。讽喻统治者要以史为鉴,切勿重蹈覆辙。表现出一个封建时代正直文人忧国忧民、匡时救世的情怀。点击进入 古今对译 文白互通文本总结 巩固学习 一、技法归纳

1.想象、比喻与夸张

阿房宫毁于战火,其形制如何,早已无人能够说清,《史记·始皇本纪》的记载也不很详细。这给写“阿房宫”造成了困难,也给作者留下了驰骋想象的空间。可以说,杜牧在这篇赋中艺术地再造了阿房宫。无论是对楼阁廊檐的工笔细刻,还是对长桥复道的泼墨挥洒,都是出自想象。这些奇特的想象不但不给人以造作之感,反而能带动人沿着他开辟的路径走下去,在头脑中活现当年这座宫殿的盛况。这种效果的取得,和本文运用生动的比喻、大胆的夸张有直接关系。如“使负栋之柱,多于南亩之农夫”一段出于想象,既是比喻,也是夸张,具有很强的艺术感染力。2.描写、铺排与议论

从整体结构来看,本文前两段以描写为主,后两段以议论为主。前面的描写是为后面的议论作铺垫的。但是,无论描写还是议论,都大量采用了铺排的手法,叙事言情,极尽其致,气势夺人,令人耳目一新。描写中铺排的例子,如“明星荧荧,开妆镜也”一段;议论中铺排的例子,如结尾一段的正反述说。这固然是赋体的传统写法,但值得称道的是杜牧没有像普通骈文一样堆砌词语,繁缛冗杂,而是浓墨重彩,恰到好处。

3.文章结构严谨,层次分明

前半部分用铺陈夸张的手法,描写秦始皇的荒淫奢侈:第一段写阿房宫工程浩大,宏伟壮丽;第二段写宫廷生活的奢靡、腐朽。这两段又是由外到内,由楼阁建筑到人物活动,写得条理井然。后半部分,由描写转为带有抒彩的议论。第三段写秦的横征暴敛导致了农民起义。推翻其统治;第四段意在总结秦亡的历史教训,指出“后人”(指当时统治者)如不知借鉴,必将重蹈历史的覆辙。这两段议论由古及今,层次很清楚。二、微型写作

古代的“赋”有“体物言志”的特点,“体物”就是大量地描写。这在本文中体现得淋漓尽致。请你描述老师的某间办公室,写出或“安静”或“热闹”的特点。要求:有叙述和描写,有一定的评价。200字左右。

?

?

?

?写作示例:房间里很静,但我们的耳朵正渐渐习惯。时值上课时分,老师们正埋头书写,唯有偶至的舒气声装点着宁静的空气。办公室绝非富于装饰性的房间,并不足以反映主人的情趣与个性,但静谧的气氛却使之显得格外素雅。墙上的张贴画,在静心人眼中,焕发了深邃的价值。我更发现窗边有张旧桌,其上的茶杯中散出淡淡清香,水雾在阳光下袅娜地飘着,将我的视线引向一张照片。那里学生与老师的笑颜凝成永恒的记忆。这珍存起的美好,或许将在多年后一个同样恬淡的上午,被故人重新想起。 三、素材积累

【素材1】

翻看历史,几乎所有覆灭的王朝、政权的警示牌上都写着“骄奢淫逸”“荒淫误国”等字眼。历史是面镜子,前人的教训警醒着后人。当今中国,党和政府懂得以史为鉴,清楚地认识到了腐败分子和腐败现象的危害性。只有勤政廉政,才能取信于民;取信于民,才能安定和谐;安定和谐,才能长久发展。诵读《阿房宫赋》,历史的回声从阿房宫的熊熊大火中传来,告诉今人,也告诉后人:戒之慎勿忘。

适用话题:前事不忘,后事之师;爱民;仁爱。【素材2】

杜牧生活在内忧外患日益加深的晚唐时期,从青年起就关心国事,抱有挽救危亡、恢复唐王朝繁荣昌盛的理想。23岁时写成《阿房宫赋》,以秦朝的滥用民力、奢逸亡国为戒,给本朝统治者敲响了警钟。杜牧生性耿介,不屑逢迎,仕途不很得意,从而对社会政治持清醒的批判态度。

适用话题:志向;爱国;正直;批判精神。

【素材3】

嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒,独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

适用话题:不爱惜民力,就是自掘坟墓;水(民)能载舟,亦能覆舟。课后悦读 延伸学习千古咸阳

这就是咸阳,就是那个历史的咸阳。

一块砖、一片瓦、一棵树,甚至一个

不起眼的土堡,都依附着历史的啸叫。

渭河的水裸露着断残的河床,有小鱼在浅水间跳跃嬉戏,莫非是姜太公漏钓的几尾,从封神的故事中衍生而来?莫非是从班固漏写的史书中悄然游来?岸边荡漾着扑面的绿荷,我不敢极目远眺,我怕被马嵬驿杨贵妃的香风击伤,怕内心被投射在残水中散碎的阳光灼烫。开篇入题,四个简单的意象,营造出沧桑的意境。列举与咸阳有关的历史人物,进一步营造历史的沧桑,表现咸阳历史的悲伤。千古的咸阳让我感动。并非我多情,而是千古的咸阳总让我感动,总让我从历史的尽头翻检出无尽的悲伤来。那个力主改革的商鞅被车裂的魂魄尚未散去;《吕氏春秋》是否还悬挂于咸阳的城门?“增删或改动一字者,重赏千金”的许诺是否还能兑现?焚烧的典籍不复存在,而坑杀的460余名方士和儒生的阴魂依然游走于咸阳的原畔;浅水原的李世民是否还在和西秦做着殊死决战,昭仁寺刻立的石碑是否能慰藉亡灵的魂魄?杜甫的咸阳桥是否还行走着从军的身影?那爷娘相送抱拥哭喊的声音还撕扯着每个痛恨战争的良心。我一直把咸阳作为雄性的象征,这是我对一个城市的感知。尽管缔造千古帝都的秦始皇已经作古,但他的王气却始终盘桓于古都的上空,让一排排兵俑站立于长安的天空下,给世人昭示着一代帝王的威仪,就这样站立了2 000多年,从黄土地深层站在了明晃晃的阳光下。对当世的人们来说,这是一种震慑,对今人乃至后世都是一种彻头彻尾的震撼。咸阳的雄性是从它骨子里透出的阳刚。这里的阳光灼灼,这里的汉子粗豪,就连这里的戏曲也是直楞楞地吼。有朋友说:江南的阴柔在戏曲上体现得太明白了。它一直阴柔、阴柔,阴柔得连小生也需要女人来扮演。但在咸阳,它的朴拙、它的阳刚、它的粗犷也同样体现在戏曲上,那声似洪钟的老生也需要女人来唱。同样是女人扮演着历史,一阴柔、一阳刚却如此泾渭分明。对比。为了论证咸阳的雄性,把咸阳的戏曲与江南的进行对比,突出咸阳的霸气与阳刚。当我打开咸阳的历史,荡气回肠的感觉便被定格在扑面而来的风里,它不是被风吹散,而是被风聚拢,打着旋儿抛撒在历史的天空,一任后世沉重得喘不过气来。西楚霸王与刘邦攻城的盟约至今也没有生效,然而,背信与阴谋却是这样难以确定。“胜者王,败者寇”的法则,在这里已然失去了它存在的意义。尽管西楚霸王最终演绎了一段别姬自刎的悲剧,但后人对他却是那样的宽容,以至于西楚霸王一直以来成为戏曲中不断讴歌的英豪。就连李清照这样的女诗人也把项羽视为自己崇拜的偶像,假如那时有偶像这一说的话。否则,怎么会有“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东”的著名诗篇呢?我一直以为阿房宫三个月的大火焚烧的不是秦朝的历史,而是焚烧着中国传统的文化,焚烧着一个英雄的完美形象。那一把大火终究成为项羽的一大败笔!虽然,痛恨秦暴政的饥民正是以“火烧阿房宫”而更加看重了英雄,才不至于因为霸王的失败而唾弃他。当考古学者揭开了真实的秘密之后,说是项羽根本没有焚烧秦始皇所谓的“豪宅”,他焚烧的不过是秦始皇的宫殿而已。我有些释然了,毕竟“火烧阿房”一直是我心中的一团挥之不去的阴影。秦始皇根本就没有完成他的“豪宅”的建构,所谓的“豪宅重阿”也许只是他心中勾画的宏伟蓝图,或者是酸嗅文人笔下的演绎和虚构的一段历史。“火烧阿房”曾经成就了“英雄”的美名,而今,对项羽该做如何评价?对那个豪奢骄淫的秦始皇是否也做新的认识?对历史我们实在有必要做缜密的探究。

千古咸阳,是一段悲剧写就的辉煌史!叙写千古一帝秦始皇与失败的英雄项羽,增强咸阳的历史厚重感。谢谢观赏!