梳理探究- 《逻辑和语文学习》课件

文档属性

| 名称 | 梳理探究- 《逻辑和语文学习》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-30 17:03:12 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。 逻辑与语文学习教学目标

1、掌握辨析概念、命题,运用推理和逻辑规律的一般方法。

2、根据所学知识做简单的逻辑推理和判断。

3、启发思维,培养一定的思辨能力和表达能力。新课导入一些虔诚的基督徒相信是上帝创造了世界,所以上帝无所不知,无所不能。但是,一个简单的诘难就足以使 “上帝万能论”遭受致命的打击。

这个诘难就是———

上帝能造出他自己也举不起来的石头吗?

什么是逻辑?

在现代汉语中,“逻辑” 一词有不同的含义。

我们所说的“逻辑”一般指逻辑规律,即关于思维形式结构最基本、最一般的规律。

什么是概念? 概念是逻辑思维的最基本单位,

反映了某种事物或现象的本质属性。

概念的作用:依据某一事物的概念,我们可以把这一种事物或现象跟其他事物或现象区别开来。概念的内涵和外延概念有内涵和外延。

内涵是概念对思维对象本质属性的反映;

外延是概念对思维对象分子范围的反映。

概念的内涵和外延是概念的两个逻辑特征,二者是相互依存的。 概念与概念之间 的关系有五种关系:

①全同关系

②包含关系

③交叉关系

④矛盾关系

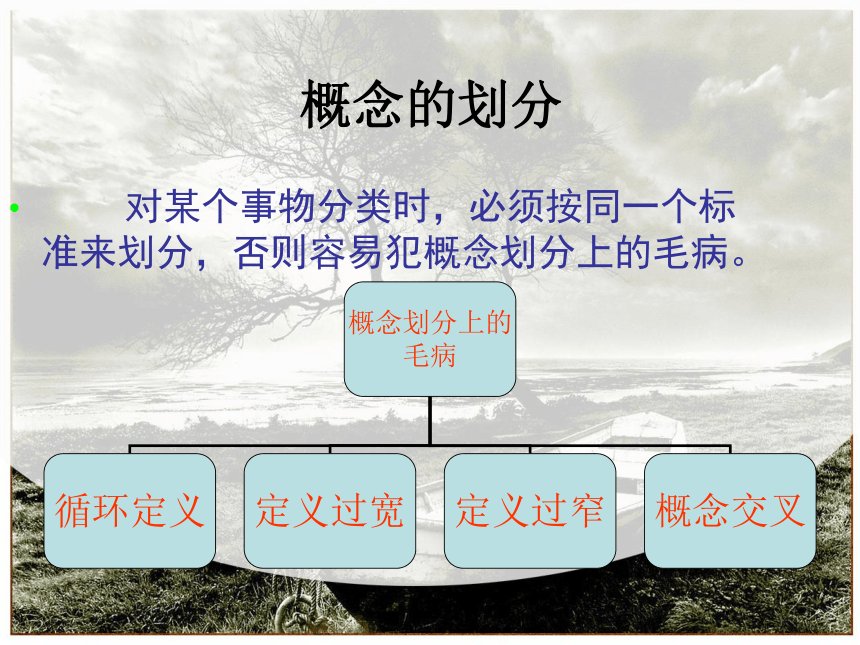

⑤反对关系概念之间的关系图示概念的划分 对某个事物分类时,必须按同一个标准来划分,否则容易犯概念划分上的毛病。概念和词语的关系①同一个概念可以用不同的语词来表达。

如“土豆”“山药蛋”“马铃薯”是一组意义完全相同的等义词,表达的正是同一个概念。 ②同一个语词,在不同的语言环境中可以表达不同的概念。 如“笔记本”,原本是指用来记录文字的纸制本子。随着电脑的普及,它现在又可以用来指 “便携式电脑”了。

因此,要结合具体的语言环境来理解词语。 什么是命题? 命题,是运用概念进行判断的语言形式,是断定或陈述事物情况的思维单位。

语句“玫瑰是植物”就表达了一个命题。 命题的特点

一般为陈述句,而非疑问或祈使句。

必须对某一事件做出明确的判断。命题与语句逻辑中的命题与语言中的语句并非一一对应。

(1)并非所有语句都表达命题。

如“快点走开!”就不是一个命题。

(2)同一个命题可以用不同的语句表达。

如“我把小猫送走了。”这个命题也可以表达成:“小猫被我送走了。”(3)一个句子可以表示不止一个命题,这就是多义句。

如:“陈娟在桌子上写字”,可以表示陈娟趴在桌子上往作业本上写字,也可以表示陈娟把字写在桌子上这样的句子表示了哪个命题,是由上下文决定的。语句的预设义(或隐含义) 语句在字面意义之外,还可能有类似于戏剧中“潜台词”的言外之意,逻辑学上叫“预设义”或“隐含义”。

预设义(隐含义)使简单的语句饱含深意,传达出非同一般的表达效果。因此在阅读文章或听别人说话时,要注意各种言外之意。什么是推理? 是从一个或几个已知判断推出一个新判断的思维形式。常见的推理形式(1)三段论推理

是由两个包含着一个共同项的性质判断作前提,推出另一个性质判断为结论的间接推理。

三段论有大、小前提和结论三部分。

大前提——包含大项的前提

小前提——包含小项的前提

结论——推出的新判断注意事项1、三段论全由性质判断组成;

2、两个前提必须有一个共同项(相同的概念);

3、三段论是间接推理,因为它的前提是两个判断组成。

典型的三段论推理大前提:凡犯罪行为都是违法行为。

小前提:抢劫行为是犯罪行为 。

结论:所以,抢劫行为是违法行为。趣味思考 古时候,有两人同时生了孩子。其中一人的孩子死了,就把另一人的孩子偷走了。两个母亲为此闹到官府。

大家想一想,能否用三段论智断孩子。 (2)二难推理 是一种比较极端的推理形式,就是在前提中提出两种可能,然后由这种可能推理出两种结论,对方无论选择其中的哪一种结论,都会陷入进退维谷、左右为难的境地。 二难推理经典示例 孙悟空在第三次打白骨精时,实际上就面临了二难,因为打白骨精或者不打白骨精,会分别引起两种后果:或者孙悟空被师父赶走,或者师父被白骨精吃掉。这都是孙悟空所不愿接受的。 什么是逻辑规律?普通逻辑基本规律是关于思维的逻辑形式的规律。

包括:同一律、矛盾律和排中律。同一律是指在同一思维过程中,每一思想都与其自身保持同一。

违反同一律要求的基本错误是:在同一思维过程中,概念、判断的内容不确定。

具体表现为:偷换概念或混淆概念、偷换论题或混淆论题(或转移论题)。

趣味思考 一旅行者又饥又渴,来到一酒店。他问:“老板,夹肉面包多少钱一份?”“五先令。”“给我来两份。”“好。”“老板,我感到渴比饿更厉害。可用两份面包换十先令一份的啤酒吗?”“当然可以。”于是他喝完酒就走了。老板急忙叫住他:“你还没付钱呢?”“我不是用面包换的酒吗?”“可你面包未付钱啊。”“我没吃你的面包,为何要付钱呢?”“是啊,可是……”老板一时找不出问题出在哪里,只好让他走了。

大家想一想,到底问题出在哪里呢?矛盾律是指在同一思维过程中,一个思想及其否定不能同时都是真的。就是说,一个思想与其否定,互相排斥,不能都真,至少有一假。

如果违反这一要求,在同一思维过程中对一个对象既予以肯定, 又予以否定,就犯了“自相矛盾”的错误。

例如:

(1)和氏璧是价值连城的无价之宝。

(2)我国有世界上没有的万里长城。排中律是指在同一思维过程中,两个具有矛盾或相反对关系的思想不能同假,其中至少必有一真。

如果违反这一要求,在同一思维过程中既否定一个思想,又否定与它相反的思想,就犯了“两不可”的逻辑错误。

例如:“说世界上有鬼,这不对,这是迷信;但要说世界上没鬼,也未免武断,因为有些现象还真不好解释。”

逻辑知识点简表 概念 命题 推理 逻辑规律

定义 定义 定义 同一律

内涵和外延 多义句 三段论 矛盾律

划分与关系 潜台词 两难推理 排中律课外延伸下面的故事运用了什么逻辑规律?请简要分析。

1.女主人公鲍西亚对求婚者说:“这里有三只盒子:一只是金盒子,一只是银盒子,一只是铅盒子,每只盒子的铭牌上各写有一句话。三句话中,只有一句是真话。谁能猜中我的肖像放在哪一只盒子里,谁就能做我的丈夫。”金盒上写的是“肖像在这里”,银盒上写的是“肖像不在这盒里”,铅盒上写的是“肖像不在金盒里”。 2.一次,邻人偷了华盛顿的一匹马。华盛顿同一位警官去讨索,但那人声称是自己的马。华盛顿用双手蒙住马的两眼,对邻人说:“如果这马是你的,那你说,马的哪只眼睛瞎了?”“右眼。”

华盛顿放开蒙右眼的手,马的右眼并不瞎。

“我说错了,马的左眼才是瞎的。”邻人争辩说。

华盛顿放开蒙左眼的手,马的左眼也不瞎。

“我说错了……”邻人还想狡辩。

“是的,你错了,”警官说,“证

明这马不是你的,立即把马还给华

盛顿先生吧!” 3.《庄子》载:庄子与惠子游于濠梁之上,庄子曰:“鱼出游从容,是鱼之乐也。” 惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?” 庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?” 惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼矣,子之不知鱼之乐全矣。”

庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’。云者既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”谢谢观看!

2、根据所学知识做简单的逻辑推理和判断。

3、启发思维,培养一定的思辨能力和表达能力。新课导入一些虔诚的基督徒相信是上帝创造了世界,所以上帝无所不知,无所不能。但是,一个简单的诘难就足以使 “上帝万能论”遭受致命的打击。

这个诘难就是———

上帝能造出他自己也举不起来的石头吗?

什么是逻辑?

在现代汉语中,“逻辑” 一词有不同的含义。

我们所说的“逻辑”一般指逻辑规律,即关于思维形式结构最基本、最一般的规律。

什么是概念? 概念是逻辑思维的最基本单位,

反映了某种事物或现象的本质属性。

概念的作用:依据某一事物的概念,我们可以把这一种事物或现象跟其他事物或现象区别开来。概念的内涵和外延概念有内涵和外延。

内涵是概念对思维对象本质属性的反映;

外延是概念对思维对象分子范围的反映。

概念的内涵和外延是概念的两个逻辑特征,二者是相互依存的。 概念与概念之间 的关系有五种关系:

①全同关系

②包含关系

③交叉关系

④矛盾关系

⑤反对关系概念之间的关系图示概念的划分 对某个事物分类时,必须按同一个标准来划分,否则容易犯概念划分上的毛病。概念和词语的关系①同一个概念可以用不同的语词来表达。

如“土豆”“山药蛋”“马铃薯”是一组意义完全相同的等义词,表达的正是同一个概念。 ②同一个语词,在不同的语言环境中可以表达不同的概念。 如“笔记本”,原本是指用来记录文字的纸制本子。随着电脑的普及,它现在又可以用来指 “便携式电脑”了。

因此,要结合具体的语言环境来理解词语。 什么是命题? 命题,是运用概念进行判断的语言形式,是断定或陈述事物情况的思维单位。

语句“玫瑰是植物”就表达了一个命题。 命题的特点

一般为陈述句,而非疑问或祈使句。

必须对某一事件做出明确的判断。命题与语句逻辑中的命题与语言中的语句并非一一对应。

(1)并非所有语句都表达命题。

如“快点走开!”就不是一个命题。

(2)同一个命题可以用不同的语句表达。

如“我把小猫送走了。”这个命题也可以表达成:“小猫被我送走了。”(3)一个句子可以表示不止一个命题,这就是多义句。

如:“陈娟在桌子上写字”,可以表示陈娟趴在桌子上往作业本上写字,也可以表示陈娟把字写在桌子上这样的句子表示了哪个命题,是由上下文决定的。语句的预设义(或隐含义) 语句在字面意义之外,还可能有类似于戏剧中“潜台词”的言外之意,逻辑学上叫“预设义”或“隐含义”。

预设义(隐含义)使简单的语句饱含深意,传达出非同一般的表达效果。因此在阅读文章或听别人说话时,要注意各种言外之意。什么是推理? 是从一个或几个已知判断推出一个新判断的思维形式。常见的推理形式(1)三段论推理

是由两个包含着一个共同项的性质判断作前提,推出另一个性质判断为结论的间接推理。

三段论有大、小前提和结论三部分。

大前提——包含大项的前提

小前提——包含小项的前提

结论——推出的新判断注意事项1、三段论全由性质判断组成;

2、两个前提必须有一个共同项(相同的概念);

3、三段论是间接推理,因为它的前提是两个判断组成。

典型的三段论推理大前提:凡犯罪行为都是违法行为。

小前提:抢劫行为是犯罪行为 。

结论:所以,抢劫行为是违法行为。趣味思考 古时候,有两人同时生了孩子。其中一人的孩子死了,就把另一人的孩子偷走了。两个母亲为此闹到官府。

大家想一想,能否用三段论智断孩子。 (2)二难推理 是一种比较极端的推理形式,就是在前提中提出两种可能,然后由这种可能推理出两种结论,对方无论选择其中的哪一种结论,都会陷入进退维谷、左右为难的境地。 二难推理经典示例 孙悟空在第三次打白骨精时,实际上就面临了二难,因为打白骨精或者不打白骨精,会分别引起两种后果:或者孙悟空被师父赶走,或者师父被白骨精吃掉。这都是孙悟空所不愿接受的。 什么是逻辑规律?普通逻辑基本规律是关于思维的逻辑形式的规律。

包括:同一律、矛盾律和排中律。同一律是指在同一思维过程中,每一思想都与其自身保持同一。

违反同一律要求的基本错误是:在同一思维过程中,概念、判断的内容不确定。

具体表现为:偷换概念或混淆概念、偷换论题或混淆论题(或转移论题)。

趣味思考 一旅行者又饥又渴,来到一酒店。他问:“老板,夹肉面包多少钱一份?”“五先令。”“给我来两份。”“好。”“老板,我感到渴比饿更厉害。可用两份面包换十先令一份的啤酒吗?”“当然可以。”于是他喝完酒就走了。老板急忙叫住他:“你还没付钱呢?”“我不是用面包换的酒吗?”“可你面包未付钱啊。”“我没吃你的面包,为何要付钱呢?”“是啊,可是……”老板一时找不出问题出在哪里,只好让他走了。

大家想一想,到底问题出在哪里呢?矛盾律是指在同一思维过程中,一个思想及其否定不能同时都是真的。就是说,一个思想与其否定,互相排斥,不能都真,至少有一假。

如果违反这一要求,在同一思维过程中对一个对象既予以肯定, 又予以否定,就犯了“自相矛盾”的错误。

例如:

(1)和氏璧是价值连城的无价之宝。

(2)我国有世界上没有的万里长城。排中律是指在同一思维过程中,两个具有矛盾或相反对关系的思想不能同假,其中至少必有一真。

如果违反这一要求,在同一思维过程中既否定一个思想,又否定与它相反的思想,就犯了“两不可”的逻辑错误。

例如:“说世界上有鬼,这不对,这是迷信;但要说世界上没鬼,也未免武断,因为有些现象还真不好解释。”

逻辑知识点简表 概念 命题 推理 逻辑规律

定义 定义 定义 同一律

内涵和外延 多义句 三段论 矛盾律

划分与关系 潜台词 两难推理 排中律课外延伸下面的故事运用了什么逻辑规律?请简要分析。

1.女主人公鲍西亚对求婚者说:“这里有三只盒子:一只是金盒子,一只是银盒子,一只是铅盒子,每只盒子的铭牌上各写有一句话。三句话中,只有一句是真话。谁能猜中我的肖像放在哪一只盒子里,谁就能做我的丈夫。”金盒上写的是“肖像在这里”,银盒上写的是“肖像不在这盒里”,铅盒上写的是“肖像不在金盒里”。 2.一次,邻人偷了华盛顿的一匹马。华盛顿同一位警官去讨索,但那人声称是自己的马。华盛顿用双手蒙住马的两眼,对邻人说:“如果这马是你的,那你说,马的哪只眼睛瞎了?”“右眼。”

华盛顿放开蒙右眼的手,马的右眼并不瞎。

“我说错了,马的左眼才是瞎的。”邻人争辩说。

华盛顿放开蒙左眼的手,马的左眼也不瞎。

“我说错了……”邻人还想狡辩。

“是的,你错了,”警官说,“证

明这马不是你的,立即把马还给华

盛顿先生吧!” 3.《庄子》载:庄子与惠子游于濠梁之上,庄子曰:“鱼出游从容,是鱼之乐也。” 惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?” 庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?” 惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼矣,子之不知鱼之乐全矣。”

庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’。云者既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”谢谢观看!