2018版高中语文专题1我有一个梦想经世济民寡人之于国也课件苏教版必修4

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文专题1我有一个梦想经世济民寡人之于国也课件苏教版必修4 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 594.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-30 21:43:53 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。寡人之于国也书香晨读课前预习课堂探究随堂检测课后悦读书香晨读 开卷有益国学讲堂1.曾子曰:吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?

(《论语》)

【译文】曾子说:“我每天都要多次反省自己,为别人出主意做事,是否忠实?交友是否守信?老师传授的知识是否复习了呢?”

【领悟】反省是修正生命品质的良方,也是一种生命能力。人只有反观自己的不足,才可能进步。常常看别人的过失,就是在退步。而且,看的越多,看得越深入,自己离幸福也越来越远。2.子曰:君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。(《论语》 )

【译文】孔子说:“君子吃不追求饱足,住不追求安逸,做事敏捷,言谈谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样就算好学了。”

【领悟】世道纷纭,熙熙攘攘,心为外利所动,几乎失去真我;物欲横流,乃至人心不古;求诸外欲,而忽略了内存的诚信。如何对待浊世横流?人应在人世间寻求与他人的契合,在求诸他人之时首先求诸自身:我是否做到了?以此感化世人,引导世人。导入阅读孟 子

王安石

沉魄浮魂不可招,遗编一读想风标。

何妨举世嫌迂阔,故有斯人慰寂寥。

赏读:王安石一生非常崇拜孟子。在理解并继承孟子的儒学事业方面,诗人有着独到的见解,表现出一种“唯我独知古人心”的孤独感——一种高傲的孤独与寂寞的执着。

诗的开头两句表达作者视孟子为精神寄托、精神支柱,暗示了诗人要继承孟子的事业,推行其政治主张,实现变法革新的抱负。最后一句,古人(孟子)视我为朋友,安慰我、温暖我、感动我,使我寂寞的心灵充满活力,故始终以“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏的气魄,不屈不挠,奋斗不懈,唱出了心中最深沉的音符。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者孟子(约前372-前289),名轲,字子舆,鲁国邹人。战国时期伟大的思想家、政治家、教育家,继孔子之后儒家的主要代表之一。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提倡以“仁”“义”为中心的“仁政” “王道”,提出“民贵君轻”的思想,主张对人民作一定的让步,反对“霸道”,反对掠夺性战争。为此,他以士的身份到各国去游说诸侯,企图推行自己的政治主张,选出一位能“王天下”的君主。曾到过齐、卫、鲁等国。但当时各国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一。孟子却推行“仁政”学说。因此,被人认为迂腐、远离实际,主张未被采纳。孟子“退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。2.背景解读

孟子生于我国奴隶制向封建制转变的时候,各国诸侯争城夺地,角逐武力,蚕食鲸吞,征战不断;人民徭役繁重,水深火热,朝不保夕;社会混乱,礼制崩坏,世风倾颓,剧烈动荡。权势、暴力被推崇,霸道被视为天道,攻伐侵凌被视作合理,由大国以“力”统一天下的态势已初步形成。魏国曾是强国,但在梁惠王统治期间,连遭强秦重创,内忧外患,以至都城也由安邑迁至大梁。梁惠王三十五年(公元前334年),孟子被“招贤”应邀来到魏国,梁惠王曾对他说:“寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。叟不远千里,辱幸至弊邑之廷,将何以利吾国?”(《史记·魏世家》)迫不及待地讨教救国治国之策。本文就是孟子在魏国期间与梁惠王的一次谈话。3.古代文化知识

(1)对话体

通过一定的情景,模拟二者(通常是两人)对话的内容。对话体体现了对话者的现场性,因此也容易让读者如同置身于当时的语境之中,聆听古代贤哲的教诲,生动而形象。《孟子》是通过对话体展开论辩的说理散文。

(2)《孟子》

《孟子》一书是孟子和他的弟子公孙丑、万章等编辑而成的,记录了孟子及其部分弟子的言论和活动,是儒家的经典,也是先秦优秀的散文作品。现存七篇,每篇以开头的几个字为名。

《孟子》一书继承孔子的仁政思想。为行仁政,他首先提出了人性本善的主张。他讲人性本善,是为他的仁政理论提供哲学上的依据。这是对孔子仁政学说的一个重大发展。

《孟子》在写作上有很多特色。首先是善于雄辩,具有气势充沛、感情强烈、笔墨酣畅的风格;采用了多种方式方法进行论辩,逻辑严谨。其中最多的是各种发问的方式方法,运用自如,灵活多变。其次是善用比喻和寓言陈述事理,辩论是非。此外,语言明白晓畅,有的概括了某些生活现象,含有哲理,有许多已成为常用的成语。

孟子的文章对后世影响较大。唐宋古文家大都喜爱《孟子》,如韩愈就深受《孟子》的影响,《孟子》在我国散文史上占有重要的地位。(3)文化积累

①河内:即黄河北岸的魏地,今河南济源一带。

②河东:即黄河以东的魏地,在安邑(今山西夏县西北)一带。

③庠序:古代的地方学校,后也泛称学校或教育事业。《史记·儒林列传》:“闻三代之道,乡里有教,夏曰校,殷曰序,周曰庠。”《汉书·董仲舒传》:“立大学以教于国,设庠序以化于邑。”

④孝悌:孝,指对父母还报的爱;悌,指兄弟姊妹的友爱,也包括和朋友之间的友爱。孔子非常重视孝悌,认为孝悌是做人、做学问的根本。二、基础积累

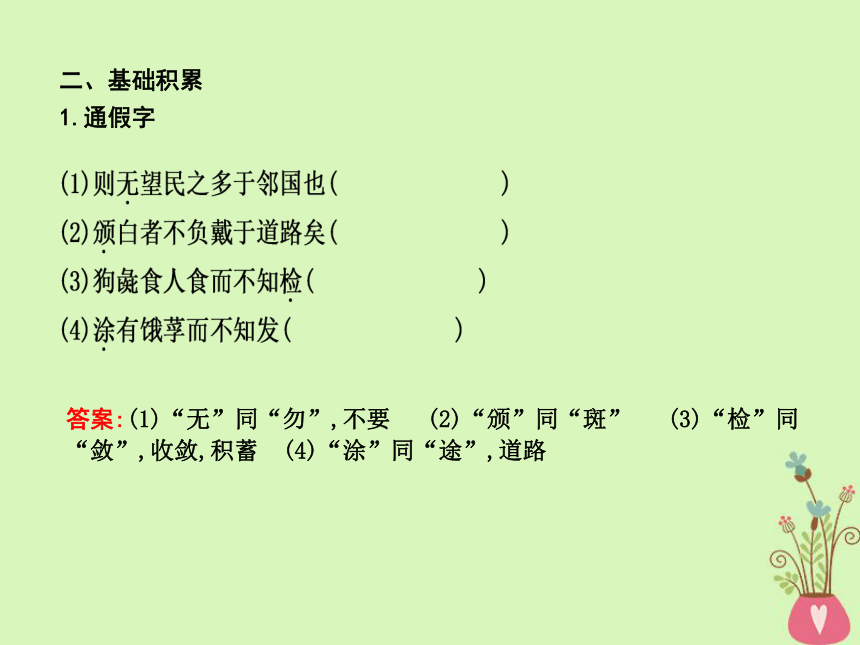

1.通假字答案:(1)“无”同“勿”,不要 (2)“颁”同“斑” (3)“检”同 “敛”,收敛,积蓄 (4)“涂”同“途”,道路答案:(1)几,若干/读cù,细密/运数,命运/列举罪状/数目、数量 (2)副词,只是,不过/与“曲”相对/副词,径直、一直/同“值”,价值 答案:(3)副词,尽/经得住,能承担/超过,胜过/优美的/胜利 (4)同“勿”,不要/没有/无论 答案:(5)连词,表结果/连词,表假设/副词,表判断,就是/规范 (6)助词,无实义/助词,的/代词,代百姓 答案:(7)介词,用/介词,凭借/介词,按照/介词,把答案:(1)名词用作动词,击鼓 (2)名词用作动词,种植 (3)名词用作动词,穿上 (4)名词用作动词,为王、称王 (5)名词用作动词,归罪、归咎 (6)动词用作名词,生者;死者 (7)形容词用作动词,认真从事3.词类活用答案:(1)不要希望 (2)养活家小 (3)可,可以;以,凭借4.古今异义答案:(1)判断句 (2)判断句 (3)宾语前置句 (4)状语后置句 (5)省略句,“可以”:“可以(之)” (6)固定句式(“或……或……”译为“有的……有的……”) (7)固定句式(“直……耳”译为“只不过……罢了”) (8)固定句式(“是何异于……”译为“这与……有什么不同呢?”)5.特殊句式

(1)是亦走也( )

(2)非我也,兵也( )

(3)然而不王者,未之有也( )

(4)则无望民之多于邻国也( )

(5)五十者可以衣帛矣( )

(6)或百步而后止,或五十步而后止( )

(7)直不百步耳( )

(8)是何异于刺人而杀之( )答案:(1)寡人之于国也 尽心焉耳矣 察邻国之政 无如寡人之用心者 (2)民不加多 (3)不违农时 数罟不入污池 斧斤以时入山林 (4)狗彘食人食而不知检 涂有饿莩而不知发6.名篇名句默写

(1)梁惠王自诩“ , ”,自矜“ ,

”为下文“五十步笑百步”做铺垫。?

(2)孟子以“五十步笑百步”为喻,具体分析魏惠王“ ”的原因。?

(3)孟子提出了发展生产的三种措施是“ ” “ ”

“ ”。?

(4)孟子用“ ” “ ”深刻地揭露了当时不平等的社会现象。?课堂探究 合作学习一、整体感知

1.结构图解2.写法鉴赏

(1)准确运用比喻、排比、对偶手法。本文“五十步笑百步”明白晓畅,喻意深刻。排偶句式的运用,可突出思想,深化感情,增强气势。本文第4段的三种措施和四种主张,全用排偶,使句式在整齐中具有参差之美,音调铿锵,极富音乐性,强化了小农生产丰衣足食、安居乐业的情景。

(2)全文结构严谨,层次分明,论证严密,说服力强。全文围绕“保民而王”的观点,首段先写梁惠王质疑,为答问作准备。第二、三段针对疑问,巧用比喻释疑,使梁惠王明白小恩小惠“无望民之多于邻国”。第四段正面论述行“仁政”的措施和好处,巧用类比推理的方法,批驳人死罪岁的现象,自然得出“王无罪岁,斯天下之民至焉”的结论,显示了孟子的辩才。二、局部揣摩

1.文中梁惠王为什么会有“民不加多”的疑问?参考答案:战国时期,劳力资源是富国强兵的根本。各诸侯国的统治者,对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产力,这就造成了兵员缺乏。争夺劳力,是各国统治者的当务之急。梁惠王的惠民措施是他争夺劳力、富国强兵的手段。由于没达到目的,他便提出了这个疑问。孟子也正是利用梁惠王的这种心理来宣传仁政思想并试图引导他实行王道政治的。2.孟子在论述“王道之始”时说:“不违农时,谷不可胜食也。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。”从现代社会的立场看,可以引发出你的什么联想?参考答案:孟子在这里所讲的,其实和现代人关心的环境保护、生态平衡及可持续发展等问题是一样的。孟子的说法源于《逸周书》“禹之禁,春三月,山林不登斧斤”之类,《管子》《荀子》《庄子》中也有相近的表述,可见古人已有朴素的“可持续发展”的观念。但应该明白,古人提出这种观点,主要是为了维持生态平衡,以利于最大限度地、源源不断地获取生存资源;而现代的环保意识,则是鉴于伴随经济快速发展而来的日趋严重的环境恶化、生态失衡威胁到了人类的生存提出的,其目的不仅在于合理利用资源,更重要的是维护地球的生态平衡。二者出发点是不同的。3.如何理解“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也。’”这段话?参考答案:这两句表现了孟子对暴政虐民的批评。梁惠王口口声声说于国“尽心”,可是“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,哪里谈得上“尽心”呢?“狗彘食人食”与“涂有饿莩”形成鲜明的对比,深刻地揭示了当时社会的不平等。接着,针对统治者归罪于“岁”的推诿,运用比喻进行驳斥:“涂有饿莩”归罪于年成不好,如同“刺人而杀之”归罪于武器一样荒唐,害民的不是荒年,而是统治者的暴政。三、探究争鸣

孟子以救民于水火的姿态奔走呼号,他的理想能够实现吗?他的“仁政”思想今天还有价值吗?我们可以作哪些合理的引申?思路提示:在“天下方务于合从连衡,以攻伐为贤”的战国时期,孟子的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。

虽然由于时代的局限,有过于理想化、简单化的倾向,但孟子的发展生产、养民教民的主张显然是值得我们借鉴的。我们对孟子的思想,可作如下一些合理的引申(不求统一,意思合理即可):

(1)人不能肆意役使自然,而是要尊重自然,通过与自然的交往性互动,使人与自然协调发展,实现“双赢”。

(2)仁义是最大的利益,有仁义,相关者都会有利益;无仁无义,所有人都不会有利益。(3)发展经济,振兴教育,加强教化,使物质文明和精神文明双丰收,并形成社会、国家和民族的凝聚力。

(4)实现天下太平,是人心所向。

(5)民富才能国强,而民富的前提是休养生息,这样才能创造更多的物质财富。点击进入 古今对译 文白互通随堂检测 巩固学习一、基础知识

1.下列句中加点字的解释,不正确的一项是( )解析:D 斯:则,那么。2.下列句中不含通假字的一项是( )

A.鸡豚狗彘之畜,无失其时

B.数罟不入洿池

C.颁白者不负戴于道路矣

D.涂有饿莩而不知发解析:B A项,“无”同“毋”;C项,“颁”同“斑”;D项,“涂” 同“途”。解析:D A项,细密;几,若干。B项,大王;称王。C项,没有;同“勿”,不要。D项,年成。解析:B B项,形容词用作动词;A、C、D三项都是名词用作动词。解析:D A项,无罪:两个词。无,不要;罪,归咎,归罪。B项,养生:养活家小。C项,可以:可以凭借。二、课内阅读

阅读下面的文言文,完成6~9题。

“不违农时,谷不可胜食也。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也。’王无罪岁,斯天下之民至焉。”答案:C C项,①指打开粮仓,赈济百姓;②起于,被任用。A项,尽。B项,这。D项,兵器。答案:C C项,按照。A项,①代词,指五亩之宅;②代词,千乘之国。B项,①介词,在;②介词,与,跟。D项,①却,表转折;②表承接。8.【对应考点:归纳内容要点、概括中心意思】 下面对文意的表述,理解错误的一项是( )

A.孟子认为,如果想让百姓对生养死葬没有什么遗憾,就必须做到粮食与鱼鳖吃不完,材木用不尽。

B.孟子认为,让百姓栽种农桑,畜养牲畜,不随意耽误百姓农时,百姓就能免于饥寒,国君就能够称王天下。

C.对于社会混乱、哀鸿遍野的局面,不加以改变,却归罪于年成不好,这无异于刺伤别人甚至杀了他而怪罪于兵器。

D.选文从实行王道谈起,层层深入,有力地阐明了让民归附的原因、道理和措施。答案:B 这仅仅是“王道之始”的条件。9.【对应考点:理解并翻译文中的句子】 将下列句子翻译成现代汉语。

(1)养生丧死无憾,王道之始也。

译文:______________________________________________

(2)狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。

译文:______________________________________________答案:(1)(百姓)能够养活家小,葬送死者而无遗憾,这就是王道的开端了。

(2)猪狗吃人所吃的东西,不加制止,路上有饿死的人却不知道打开粮仓

赈济。课后悦读 延伸学习孟 子

穿越时间的河流,你依然被世人敬仰。两千多年亦不曾改变。历史的漩涡中,闪亮的是你那思想的光芒。

都说乱世出枭雄,不只是说军事上,你还是思想上、政治上的枭雄。战国时期,一个混乱的时期,一个无主的时期,一个嗜杀的时期,只有你才提出“人性本善”这一主张,只有你才会说“人皆有不忍人之心”,也只有你才会说人人都可以行“不忍人之政”。该说你太善良呢,还是太天真呢?

善良是肯定的,但天真也是有的,不然为什么会游历各国,而且去游说齐宣王、梁惠王?你明知他们有称霸的野心,有嗜杀的本性,却妄想用“人性本善”去感化他们,这不是天真又是什么? 曹交曾问过你“人皆可以为尧舜,有诸?”你说“然”。但你确切地知道尧舜时代的仁政究竟是什么样子吗?我想你未必清楚,你只不过是虚构一套自己认为的仁政思想。可若说你虚构,却又有些不实,因为当时确是“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿殍”。也许是你对这些现实的不满才构想出一套“不忍人”的仁政来吧!

你留给后人的是一部充满了民本思想、仁政主张的书——《孟子》,虽然并非都是你所作,却表明了你的思想和风格。

《孟子》一书中论辩居多,而当公都子问你,“外人皆称夫子为好辩,敢问何也?”你却说:“予岂好辩哉?予不得已也。”好一个“不得已”,因为“不得已”而“好辩”,因此也就形成了文章的特点。

顾炎武曾说“邦无定交,士无定主”,一般游士,都肆无忌惮。是不是也因为你无定主,所以说话较随便些,在王公大人面前,也敢扺掌而谈呢?大概也是因此,你的文章才会有如此磅礴的气势吧!为什么你会无所忌惮呢?难道单单是因为你是个游士,无定主吗?不是的,这其中还有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的修养,也是因为这样的修养,才使你的文章沛然而不可御。 孟轲,请允许我叫你全名,这比叫孟子更亲切。

你是站在历史之上的巨人,“亚圣”之名当之无愧。你闪亮的思想会继续耀眼下去!

赏析:文章最明显的特点是浓郁的抒情性。作者情动于内,发之于外,以情真意切的第二人称“你”和第一人称“我”,让读者真切地感受到孟子思想的光辉和作者对孟子及孟子思想的钦佩,既拉近了作者与孟子之间的距离,也拉近了读者与孟子、作者与读者之间的距离。文章语言优美,富有很强的表现力,在短小的篇幅中表达了有类于常规又超越于常规的思想内涵。文章在结构安排上,采用“总—分—总”的结构形式,首尾呼应;中间从孟子的时代、孟子的人性、孟子的思想及修养诸方面展开,严谨细密极有法度。谢谢观赏!

(《论语》)

【译文】曾子说:“我每天都要多次反省自己,为别人出主意做事,是否忠实?交友是否守信?老师传授的知识是否复习了呢?”

【领悟】反省是修正生命品质的良方,也是一种生命能力。人只有反观自己的不足,才可能进步。常常看别人的过失,就是在退步。而且,看的越多,看得越深入,自己离幸福也越来越远。2.子曰:君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。(《论语》 )

【译文】孔子说:“君子吃不追求饱足,住不追求安逸,做事敏捷,言谈谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样就算好学了。”

【领悟】世道纷纭,熙熙攘攘,心为外利所动,几乎失去真我;物欲横流,乃至人心不古;求诸外欲,而忽略了内存的诚信。如何对待浊世横流?人应在人世间寻求与他人的契合,在求诸他人之时首先求诸自身:我是否做到了?以此感化世人,引导世人。导入阅读孟 子

王安石

沉魄浮魂不可招,遗编一读想风标。

何妨举世嫌迂阔,故有斯人慰寂寥。

赏读:王安石一生非常崇拜孟子。在理解并继承孟子的儒学事业方面,诗人有着独到的见解,表现出一种“唯我独知古人心”的孤独感——一种高傲的孤独与寂寞的执着。

诗的开头两句表达作者视孟子为精神寄托、精神支柱,暗示了诗人要继承孟子的事业,推行其政治主张,实现变法革新的抱负。最后一句,古人(孟子)视我为朋友,安慰我、温暖我、感动我,使我寂寞的心灵充满活力,故始终以“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏的气魄,不屈不挠,奋斗不懈,唱出了心中最深沉的音符。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者孟子(约前372-前289),名轲,字子舆,鲁国邹人。战国时期伟大的思想家、政治家、教育家,继孔子之后儒家的主要代表之一。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提倡以“仁”“义”为中心的“仁政” “王道”,提出“民贵君轻”的思想,主张对人民作一定的让步,反对“霸道”,反对掠夺性战争。为此,他以士的身份到各国去游说诸侯,企图推行自己的政治主张,选出一位能“王天下”的君主。曾到过齐、卫、鲁等国。但当时各国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一。孟子却推行“仁政”学说。因此,被人认为迂腐、远离实际,主张未被采纳。孟子“退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。2.背景解读

孟子生于我国奴隶制向封建制转变的时候,各国诸侯争城夺地,角逐武力,蚕食鲸吞,征战不断;人民徭役繁重,水深火热,朝不保夕;社会混乱,礼制崩坏,世风倾颓,剧烈动荡。权势、暴力被推崇,霸道被视为天道,攻伐侵凌被视作合理,由大国以“力”统一天下的态势已初步形成。魏国曾是强国,但在梁惠王统治期间,连遭强秦重创,内忧外患,以至都城也由安邑迁至大梁。梁惠王三十五年(公元前334年),孟子被“招贤”应邀来到魏国,梁惠王曾对他说:“寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。叟不远千里,辱幸至弊邑之廷,将何以利吾国?”(《史记·魏世家》)迫不及待地讨教救国治国之策。本文就是孟子在魏国期间与梁惠王的一次谈话。3.古代文化知识

(1)对话体

通过一定的情景,模拟二者(通常是两人)对话的内容。对话体体现了对话者的现场性,因此也容易让读者如同置身于当时的语境之中,聆听古代贤哲的教诲,生动而形象。《孟子》是通过对话体展开论辩的说理散文。

(2)《孟子》

《孟子》一书是孟子和他的弟子公孙丑、万章等编辑而成的,记录了孟子及其部分弟子的言论和活动,是儒家的经典,也是先秦优秀的散文作品。现存七篇,每篇以开头的几个字为名。

《孟子》一书继承孔子的仁政思想。为行仁政,他首先提出了人性本善的主张。他讲人性本善,是为他的仁政理论提供哲学上的依据。这是对孔子仁政学说的一个重大发展。

《孟子》在写作上有很多特色。首先是善于雄辩,具有气势充沛、感情强烈、笔墨酣畅的风格;采用了多种方式方法进行论辩,逻辑严谨。其中最多的是各种发问的方式方法,运用自如,灵活多变。其次是善用比喻和寓言陈述事理,辩论是非。此外,语言明白晓畅,有的概括了某些生活现象,含有哲理,有许多已成为常用的成语。

孟子的文章对后世影响较大。唐宋古文家大都喜爱《孟子》,如韩愈就深受《孟子》的影响,《孟子》在我国散文史上占有重要的地位。(3)文化积累

①河内:即黄河北岸的魏地,今河南济源一带。

②河东:即黄河以东的魏地,在安邑(今山西夏县西北)一带。

③庠序:古代的地方学校,后也泛称学校或教育事业。《史记·儒林列传》:“闻三代之道,乡里有教,夏曰校,殷曰序,周曰庠。”《汉书·董仲舒传》:“立大学以教于国,设庠序以化于邑。”

④孝悌:孝,指对父母还报的爱;悌,指兄弟姊妹的友爱,也包括和朋友之间的友爱。孔子非常重视孝悌,认为孝悌是做人、做学问的根本。二、基础积累

1.通假字答案:(1)“无”同“勿”,不要 (2)“颁”同“斑” (3)“检”同 “敛”,收敛,积蓄 (4)“涂”同“途”,道路答案:(1)几,若干/读cù,细密/运数,命运/列举罪状/数目、数量 (2)副词,只是,不过/与“曲”相对/副词,径直、一直/同“值”,价值 答案:(3)副词,尽/经得住,能承担/超过,胜过/优美的/胜利 (4)同“勿”,不要/没有/无论 答案:(5)连词,表结果/连词,表假设/副词,表判断,就是/规范 (6)助词,无实义/助词,的/代词,代百姓 答案:(7)介词,用/介词,凭借/介词,按照/介词,把答案:(1)名词用作动词,击鼓 (2)名词用作动词,种植 (3)名词用作动词,穿上 (4)名词用作动词,为王、称王 (5)名词用作动词,归罪、归咎 (6)动词用作名词,生者;死者 (7)形容词用作动词,认真从事3.词类活用答案:(1)不要希望 (2)养活家小 (3)可,可以;以,凭借4.古今异义答案:(1)判断句 (2)判断句 (3)宾语前置句 (4)状语后置句 (5)省略句,“可以”:“可以(之)” (6)固定句式(“或……或……”译为“有的……有的……”) (7)固定句式(“直……耳”译为“只不过……罢了”) (8)固定句式(“是何异于……”译为“这与……有什么不同呢?”)5.特殊句式

(1)是亦走也( )

(2)非我也,兵也( )

(3)然而不王者,未之有也( )

(4)则无望民之多于邻国也( )

(5)五十者可以衣帛矣( )

(6)或百步而后止,或五十步而后止( )

(7)直不百步耳( )

(8)是何异于刺人而杀之( )答案:(1)寡人之于国也 尽心焉耳矣 察邻国之政 无如寡人之用心者 (2)民不加多 (3)不违农时 数罟不入污池 斧斤以时入山林 (4)狗彘食人食而不知检 涂有饿莩而不知发6.名篇名句默写

(1)梁惠王自诩“ , ”,自矜“ ,

”为下文“五十步笑百步”做铺垫。?

(2)孟子以“五十步笑百步”为喻,具体分析魏惠王“ ”的原因。?

(3)孟子提出了发展生产的三种措施是“ ” “ ”

“ ”。?

(4)孟子用“ ” “ ”深刻地揭露了当时不平等的社会现象。?课堂探究 合作学习一、整体感知

1.结构图解2.写法鉴赏

(1)准确运用比喻、排比、对偶手法。本文“五十步笑百步”明白晓畅,喻意深刻。排偶句式的运用,可突出思想,深化感情,增强气势。本文第4段的三种措施和四种主张,全用排偶,使句式在整齐中具有参差之美,音调铿锵,极富音乐性,强化了小农生产丰衣足食、安居乐业的情景。

(2)全文结构严谨,层次分明,论证严密,说服力强。全文围绕“保民而王”的观点,首段先写梁惠王质疑,为答问作准备。第二、三段针对疑问,巧用比喻释疑,使梁惠王明白小恩小惠“无望民之多于邻国”。第四段正面论述行“仁政”的措施和好处,巧用类比推理的方法,批驳人死罪岁的现象,自然得出“王无罪岁,斯天下之民至焉”的结论,显示了孟子的辩才。二、局部揣摩

1.文中梁惠王为什么会有“民不加多”的疑问?参考答案:战国时期,劳力资源是富国强兵的根本。各诸侯国的统治者,对外争城夺地,相互攻伐,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产力,这就造成了兵员缺乏。争夺劳力,是各国统治者的当务之急。梁惠王的惠民措施是他争夺劳力、富国强兵的手段。由于没达到目的,他便提出了这个疑问。孟子也正是利用梁惠王的这种心理来宣传仁政思想并试图引导他实行王道政治的。2.孟子在论述“王道之始”时说:“不违农时,谷不可胜食也。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。”从现代社会的立场看,可以引发出你的什么联想?参考答案:孟子在这里所讲的,其实和现代人关心的环境保护、生态平衡及可持续发展等问题是一样的。孟子的说法源于《逸周书》“禹之禁,春三月,山林不登斧斤”之类,《管子》《荀子》《庄子》中也有相近的表述,可见古人已有朴素的“可持续发展”的观念。但应该明白,古人提出这种观点,主要是为了维持生态平衡,以利于最大限度地、源源不断地获取生存资源;而现代的环保意识,则是鉴于伴随经济快速发展而来的日趋严重的环境恶化、生态失衡威胁到了人类的生存提出的,其目的不仅在于合理利用资源,更重要的是维护地球的生态平衡。二者出发点是不同的。3.如何理解“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也。’”这段话?参考答案:这两句表现了孟子对暴政虐民的批评。梁惠王口口声声说于国“尽心”,可是“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”,哪里谈得上“尽心”呢?“狗彘食人食”与“涂有饿莩”形成鲜明的对比,深刻地揭示了当时社会的不平等。接着,针对统治者归罪于“岁”的推诿,运用比喻进行驳斥:“涂有饿莩”归罪于年成不好,如同“刺人而杀之”归罪于武器一样荒唐,害民的不是荒年,而是统治者的暴政。三、探究争鸣

孟子以救民于水火的姿态奔走呼号,他的理想能够实现吗?他的“仁政”思想今天还有价值吗?我们可以作哪些合理的引申?思路提示:在“天下方务于合从连衡,以攻伐为贤”的战国时期,孟子的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。

虽然由于时代的局限,有过于理想化、简单化的倾向,但孟子的发展生产、养民教民的主张显然是值得我们借鉴的。我们对孟子的思想,可作如下一些合理的引申(不求统一,意思合理即可):

(1)人不能肆意役使自然,而是要尊重自然,通过与自然的交往性互动,使人与自然协调发展,实现“双赢”。

(2)仁义是最大的利益,有仁义,相关者都会有利益;无仁无义,所有人都不会有利益。(3)发展经济,振兴教育,加强教化,使物质文明和精神文明双丰收,并形成社会、国家和民族的凝聚力。

(4)实现天下太平,是人心所向。

(5)民富才能国强,而民富的前提是休养生息,这样才能创造更多的物质财富。点击进入 古今对译 文白互通随堂检测 巩固学习一、基础知识

1.下列句中加点字的解释,不正确的一项是( )解析:D 斯:则,那么。2.下列句中不含通假字的一项是( )

A.鸡豚狗彘之畜,无失其时

B.数罟不入洿池

C.颁白者不负戴于道路矣

D.涂有饿莩而不知发解析:B A项,“无”同“毋”;C项,“颁”同“斑”;D项,“涂” 同“途”。解析:D A项,细密;几,若干。B项,大王;称王。C项,没有;同“勿”,不要。D项,年成。解析:B B项,形容词用作动词;A、C、D三项都是名词用作动词。解析:D A项,无罪:两个词。无,不要;罪,归咎,归罪。B项,养生:养活家小。C项,可以:可以凭借。二、课内阅读

阅读下面的文言文,完成6~9题。

“不违农时,谷不可胜食也。数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则曰:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也。’王无罪岁,斯天下之民至焉。”答案:C C项,①指打开粮仓,赈济百姓;②起于,被任用。A项,尽。B项,这。D项,兵器。答案:C C项,按照。A项,①代词,指五亩之宅;②代词,千乘之国。B项,①介词,在;②介词,与,跟。D项,①却,表转折;②表承接。8.【对应考点:归纳内容要点、概括中心意思】 下面对文意的表述,理解错误的一项是( )

A.孟子认为,如果想让百姓对生养死葬没有什么遗憾,就必须做到粮食与鱼鳖吃不完,材木用不尽。

B.孟子认为,让百姓栽种农桑,畜养牲畜,不随意耽误百姓农时,百姓就能免于饥寒,国君就能够称王天下。

C.对于社会混乱、哀鸿遍野的局面,不加以改变,却归罪于年成不好,这无异于刺伤别人甚至杀了他而怪罪于兵器。

D.选文从实行王道谈起,层层深入,有力地阐明了让民归附的原因、道理和措施。答案:B 这仅仅是“王道之始”的条件。9.【对应考点:理解并翻译文中的句子】 将下列句子翻译成现代汉语。

(1)养生丧死无憾,王道之始也。

译文:______________________________________________

(2)狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。

译文:______________________________________________答案:(1)(百姓)能够养活家小,葬送死者而无遗憾,这就是王道的开端了。

(2)猪狗吃人所吃的东西,不加制止,路上有饿死的人却不知道打开粮仓

赈济。课后悦读 延伸学习孟 子

穿越时间的河流,你依然被世人敬仰。两千多年亦不曾改变。历史的漩涡中,闪亮的是你那思想的光芒。

都说乱世出枭雄,不只是说军事上,你还是思想上、政治上的枭雄。战国时期,一个混乱的时期,一个无主的时期,一个嗜杀的时期,只有你才提出“人性本善”这一主张,只有你才会说“人皆有不忍人之心”,也只有你才会说人人都可以行“不忍人之政”。该说你太善良呢,还是太天真呢?

善良是肯定的,但天真也是有的,不然为什么会游历各国,而且去游说齐宣王、梁惠王?你明知他们有称霸的野心,有嗜杀的本性,却妄想用“人性本善”去感化他们,这不是天真又是什么? 曹交曾问过你“人皆可以为尧舜,有诸?”你说“然”。但你确切地知道尧舜时代的仁政究竟是什么样子吗?我想你未必清楚,你只不过是虚构一套自己认为的仁政思想。可若说你虚构,却又有些不实,因为当时确是“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿殍”。也许是你对这些现实的不满才构想出一套“不忍人”的仁政来吧!

你留给后人的是一部充满了民本思想、仁政主张的书——《孟子》,虽然并非都是你所作,却表明了你的思想和风格。

《孟子》一书中论辩居多,而当公都子问你,“外人皆称夫子为好辩,敢问何也?”你却说:“予岂好辩哉?予不得已也。”好一个“不得已”,因为“不得已”而“好辩”,因此也就形成了文章的特点。

顾炎武曾说“邦无定交,士无定主”,一般游士,都肆无忌惮。是不是也因为你无定主,所以说话较随便些,在王公大人面前,也敢扺掌而谈呢?大概也是因此,你的文章才会有如此磅礴的气势吧!为什么你会无所忌惮呢?难道单单是因为你是个游士,无定主吗?不是的,这其中还有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的修养,也是因为这样的修养,才使你的文章沛然而不可御。 孟轲,请允许我叫你全名,这比叫孟子更亲切。

你是站在历史之上的巨人,“亚圣”之名当之无愧。你闪亮的思想会继续耀眼下去!

赏析:文章最明显的特点是浓郁的抒情性。作者情动于内,发之于外,以情真意切的第二人称“你”和第一人称“我”,让读者真切地感受到孟子思想的光辉和作者对孟子及孟子思想的钦佩,既拉近了作者与孟子之间的距离,也拉近了读者与孟子、作者与读者之间的距离。文章语言优美,富有很强的表现力,在短小的篇幅中表达了有类于常规又超越于常规的思想内涵。文章在结构安排上,采用“总—分—总”的结构形式,首尾呼应;中间从孟子的时代、孟子的人性、孟子的思想及修养诸方面展开,严谨细密极有法度。谢谢观赏!