2018版高中语文专题1我有一个梦想经世济民季氏将伐颛臾课件苏教版必修4

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文专题1我有一个梦想经世济民季氏将伐颛臾课件苏教版必修4 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 532.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-30 21:44:45 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。经世济民

季氏将伐颛臾书香晨读课前预习课堂探究随堂检测课后悦读书香晨读 开卷有益国学讲堂1.子曰:“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧。”

(《论语·里仁》)

【译文】 孔子说:“父母的年纪(生日)不可不记挂在心头。一方面为他们添寿而欢喜,一方面为他们年高而担心。”

【领悟】 喜则点歌祝寿做生日,惧则汤药侍候问寒暖。孝子之心就这样体现。尤其是在当今经济日渐发达的时代,父母多半已不需要子女赡养,不少家庭父母和子女还是各立门户分开生活,平时尽孝的地方较古人已少了许多,老父老母所期望的,不外乎是做子女的心到而已。2.玉不琢,不成器;人不学,不知道。(《礼记·学记》)

【译文】 玉石若不经过雕琢,就不会成为玉器;人若不学习,就不会懂得道理。

【领悟】 一个人的成才之路如同雕刻玉器一样,玉在没有打磨雕琢以 前和石头没有区别,人也是一样,只有经过刻苦磨练才能成为一个有用 的人。导入阅读孔子学琴

孔子在学习方面很虚心,尤为刻苦。有一次孔子随师襄子学鼓琴,曲名是《文王操》。孔子苦苦地练了很多日子,师襄子说:“可以了。”孔子说:“我已经掌握了这个曲子的弹法,但未得其数。”又练了很多日子,师襄子又说:“可以了,你已习其数。”可是孔子仍说:“不可以,未得其志。”又过了相当长的时间,师襄子认为这回真的可以了,可是孔子仍然认为自己没有弹好这首乐曲,于是,反复地钻研,体会琴曲的内涵直到他看到文王的形象在乐曲中表现出来了,才罢休。他的精神深深地感动了师襄子,直到现在,孔子的名言“学而不厌,诲人不倦”,仍是我们的座右铭。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。中国古代伟大的思想家、政治家和教育家,儒家学说的开创者,世界最著名的文化名人之一。

鲁定公时,曾任鲁国大司寇,后来创办私学,周游列国,晚年整理了“六经”

(《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)。在我国历史上,他是致力于教育事业的第一人,相传有学生三千,贤弟子七十二。孔子的学说成为两千多年封建文化的正统,影响极大,孔子被尊为“圣人”。至今人们还尊称他为“万世师表”。2.背景解读

孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国公室则日趋衰微。鲁襄公十一年,三家“三分公室”,各占其一。二十五年后,三家又“四分公室”,孟孙、叔孙各占其一,季孙因把持政权,独占其二。国君所得的赋税,贡多贡少,听任三家。而颛臾是鲁国境内的一个附属小国,是公臣,它的贡品为鲁国国君专有。季康子之所以要讨伐颛臾,一方面是因为“贪其土地,欲灭而取之”,另一方面也是因为担心鲁国国君在政治、军事上同颛臾形成掎角之势,不利于季氏。这是当时的社会背景和季氏欲伐颛臾的真实意图。当时冉有为季氏宰相,季路也在季氏门下,二人都参与了出征前的筹划准备。冉有、季路把这个消息告诉了他们的老师孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。3.古代文化知识

(1)语录体

语录体常用于门人弟子记录老师的言行,有时也用于佛门的传教记录。先秦记载孔子及其弟子言行的《论语》及宋代记载程颢、程颐言行的《二程遗书》,均堪称语录体的典范。

(2)《论语》

《论语》是一部语录体文集,是孔子的弟子和再传弟子汇集整理而成的孔子的言行录,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的最重要的著作。宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》合称为“四书”。

反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大的影响。(3)文化积累

①有事:用兵,古代把祭祀和战争称为国家大事。

②东蒙主:主管祭祀蒙山的人。东蒙,山名,即蒙山,在今山东蒙阴南。

③夫子:季康子,春秋时,对长者、老师及贵族卿大夫等都可以尊称为夫子。

④龟玉:龟甲和玉器。龟,龟甲,用来占卜吉凶。玉,玉器,用于祭祀。

⑤费:季氏的封地,在今山东费县。

⑥萧墙之内:宫廷之内,这里指季氏和鲁哀公之间的危机。萧墙,古代宫门内的屏风,一说为宫墙。臣子朝见君主,至此而肃然起敬,古称“萧墙”。二、基础积累

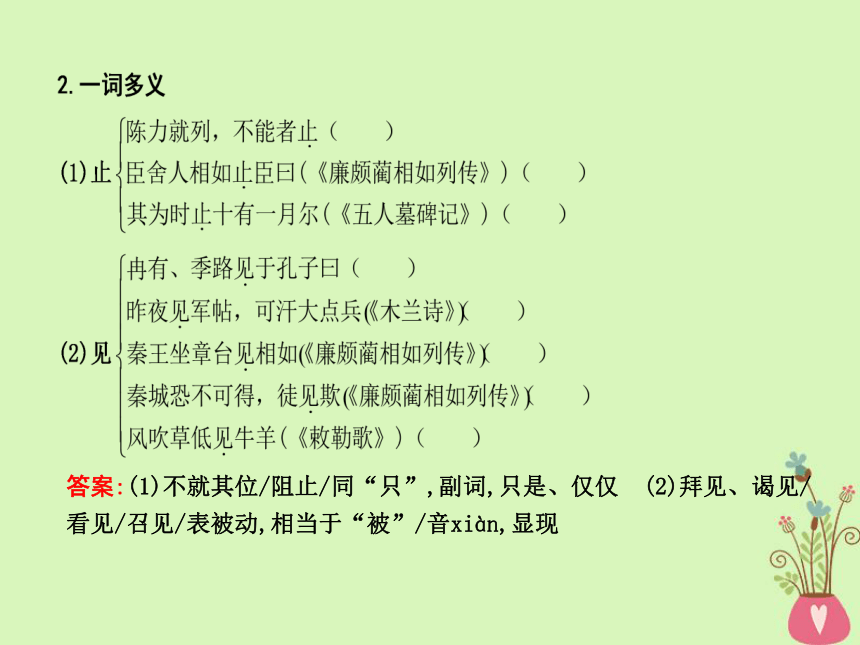

1.通假字答案:“与”同“欤”,语气词答案:(1)不就其位/阻止/同“只”,副词,只是、仅仅 (2)拜见、谒见/看见/召见/表被动,相当于“被”/音xiàn,显现答案:(3)错误、过失/责备/错,犯错/拜访、探望/超过/副词,过分、过于 (4)介词,引出动作、行为的对象,可不译/介词,对/介词,引出动作的处所,从/介词,引出动作行为的施用者,表被动/介词,表示比较,相当于“比” 答案:(5)连词,表示转折,却/连词,表并列,并且/连词,表承接/连词,表修饰/复音虚词“而已”,放在句末,作语气助词,相当于“罢了” (6)用于句尾,表示反问语气/成为/介词,表示动作、行为的对象,向、对/介词,表被动答案:(1)动词的使动用法,使……来 (2)形容词的使动用法,使……安定 (3)动词作名词,祸患,忧患 (4)形容词作动词,靠近3.词类活用答案:(1)用兵 (2)“以之为”的省略,可译为“把他当做……”“把他作为……”4.古今异义答案:(1)判断句 (2)宾语前置句 (3)宾语前置句 (4)介宾短语后置句 (5)省略句5.特殊句式

(1)且在邦域之中矣,是社稷之臣也( )

(2)何以伐为( )

(3)无乃尔是过与( )

(4)龟玉毁于椟中( )

(5)昔者先王以为东蒙主( )答案:(1)季氏将伐颛臾 (2)昔者先王以为东蒙主 且在邦域之中 是社稷之臣也 (3)虎兕出于柙 龟玉毁于椟中 (4)吾恐季孙之忧 不在颛臾 而在萧墙之内也6.名篇名句默写

(1)文章用“ ”交代谈话的政治背景。?

(2)孔子责怪冉有,从“ ” “ ”

“ ”三个方面的道理反对讨伐颛臾。?

(3)孔子用比喻“ ”“ ”

教育冉有和季路认识自己的失职。?

(4)文章中“ , , ”表现了孔子高度的政治敏锐性和高超的政治见地。?课堂探究 合作学习一、整体感知

1.结构图解2.写法鉴赏

(1)善于在对话中刻画人物的神态气质。通篇虽无人物心态、表情、动作的刻画,但人物的音容笑貌和个性心理特征跃然纸上。孔子平时称呼学生,一般是直呼其名,如“回也”“求也”等,在名字后面加语气词“也”,语调显得舒缓而亲切。而在本文中对冉有,孔子三次直呼“求”,语气急促,紧张严肃,孔子那种深恶痛绝的神态如在眼前。孔子对人一向和蔼可亲,但在大是大非的原则面前却当仁不让,表明了孔子做人的基本原则。

(2)善于使用反问句来加强语气,再现当时声色俱厉的严峻场面。如“无乃尔是过与”“何以伐为”“则将焉用彼相矣”“是谁之过与”四个反诘句,如暴风急雨,劈头盖脸而来,使冉有理屈词穷,毫无招架之力。

(3)善于运用引用、比喻、类比等方式进行说理。如在冉有推卸责任时,孔子先是引用周任“陈力就列,不能者止”的话,对冉有的自我辩解给予反驳,认为他不是称职之臣;接着以扶相的责任和看守虎兕、龟玉等为比喻进行类比反驳,指明二人在此事上有不可推卸的责任。二、局部揣摩

1.孔子对“季氏将伐颛臾”持什么态度?其理由是什么?参考答案:孔子对“季氏将伐颛臾”持反对态度,从“无乃尔是过与”一句就可看出。特别是“过”字确切而又传神地表达了孔子对“季氏将伐颛臾”的强烈不满,同时也是对作为家臣的冉有、季路未加劝阻,严重失职的极大反感。孔子明确指出了不应攻打颛臾的三条理由:先王之封,说明不可伐;邦域之中,说明不必伐;社稷之臣,说明不当伐。这三条理由体现了孔子一向反对进行武力征伐,提倡以德服人的思想主张,也再次对冉有、季路提出含蓄的批评。2.孔子是怎样批驳冉有、季路的?参考答案:孔子一听到季氏将伐颛臾的消息,就责怪冉有“无乃尔是过与”。孔子列举了不能讨伐颛臾的理由,认为冉有应该劝阻此事。当冉有、季路辩解“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也”,孔子当即予以反驳。他先引用周任的话,说明一个臣子如果不能尽自己的职责,宁可辞去职务,接下来用了“相”(搀扶盲人走路的人)的责任、看守柙和椟的人的责任作比,说明冉有、季路不能推卸讨伐颛臾的责任。而当冉有替季氏开脱,暴露出自己的真实态度时,孔子对冉有进行了严厉的批评,语气也毫不留情,爱憎分明:“君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。”3.“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中”这个句子有何比喻义?参考答案:一是把季氏比作虎兕,把颛臾比作龟玉,喻季氏攻伐颛臾。这层比喻义,有力地揭示了季氏的贪暴及其攻伐颛臾的非道义性;二是把作为季氏家臣的冉有和季路比作虎兕的看管人和龟玉的保管人,季氏将伐颛臾,也是辅佐季氏的冉有和季路的责任,这层比喻义表现出孔子对自己学生的严肃批评。三、探究争鸣

孔子说:“不患寡而患不均,不患贫而患不安。”这种“均贫富”的思想影响了中国几千年的历史,你是怎样看待这种思想的?思路提示一:正所谓“均无贫,和无寡”,孔子的这一思想,体现人人平等的理念,抓住了当时人民渴求平等、平均的意识,在那个时代有利于国家的安定。

思路提示二:这只不过是古人的一种理想状态,在现实中是很难做到的。而且,这种思想有违“按劳分配”的原则,一定程度上养成了一些人的依赖、懒惰心理,不利于社会的进步。点击进入 古今对译 文白互通随堂检测 巩固学习一、基础知识

1.下列句中加点词语的解释,错误的一项是( )解析:A A项,过:错,犯错。2.下列句子中,加点的虚词意义和用法相同的一组是( )解析:D D项,均为助词。表停顿,可不译。A项,分别为介词“从”; 介词“在”。B项,前者与“何”组成固定句式“何……为”,表示反问语气;后者为动词,“成为”。C项,前者为介词,“把”;后者为连词,相当于“而”。解析:C C项,名词作动词。A、B、D三项均为使动用法。4.下列各句在句式上不同于其他三项的一项是( )

A.何以伐为

B.沛公安在

C.龟玉毁于椟中

D.句读之不知,惑之不解解析:C C项,介宾短语后置句。A、B、D三项都是宾语前置句。解析:D A项,古义,指用兵:今义,有事情。B项,古义,把……作为;今义,认为。C项,古义,没有能力;今义,办不到。D项,古今意义相同,战争。二、课内阅读

阅读下面的文言文,完成6~9题。

季氏将伐颛臾

季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?”

冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”

冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”答案:B “也”是表示句中停顿的语气词。答案:D A项,第一个“相”是名词,搀扶盲人走路的人,第二个是动词,辅佐;B项,两个“过”都是动词,但第一个解释为错,犯错,第二个解释为拜访、探望;C项,第一个“为”是动词,作为,第二个是语气词,表示反问;D项,两个“是”都是指示代词,解释为“这”。8.【对点考点:筛选并整合文中信息】 以下各句,分别编为四组,全都是孔子提出的政治主张的一项是( )

①昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也 ②陈力就列,不能者止 ③不患寡而患不均,不患贫而患不安 ④故远人不服,则修文德以来之 ⑤既来之,则安之 ⑥虎兕出于柙,龟玉毁于椟中

A.②③④ B.①③⑤ C.③④⑤ D.②④⑥答案:C ③④⑤体现了孔子的政治主张,重教化、省刑罚、薄赋税、厚施予,希望所有的人都能过上安居乐业的生活;①⑥是他陈述事件,不是政治主张。②是周任的话,不是孔子的。9.【对点考点:理解并翻译文中的句子】 将下列句子翻译成现代汉语。

(1)危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?

译文:________________________________________________________

(2)君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

译文:________________________________________________________答案:(1)(盲人)遇到危险却不去护持,将要跌倒却不去搀扶,那何必要用那个做相的人呢?

(2)君子厌恶那些不肯说(自己)想要那样而偏要找借口的人。课后悦读 延伸学习孔子的洒脱

周国平

我喜欢读闲书,即使是正经书,也不妨当闲书读。譬如说《论语》,林语堂把它当做孔子的闲谈读,读出了许多幽默,这种读法就很对我的胃口。近来我也闲翻这部圣人之言,发现孔子乃是一个相当洒脱的人。

在我的印象中,儒家文化一重事功,二重人伦,是一种很入世的文化。然而,作为儒家始祖的孔子,其实对于功利的态度颇为淡泊,对于伦理的态度又颇为灵活。这两个方面,可以用两句话来代表,便是“君子不器”和“君子不仁”。 孔子是一个读书人。一般读书人寒窗苦读,心中都悬着一个目标,就是有朝一日成器,即成为某方面的专家,好在社会上混一个稳定的职业。说一个人不成器,就等于说他没出息,这是很忌讳的。孔子却坦然说,一个真正的人本来就是不成器的。也确实有人讥讽他博学而无所专长,他听了自嘲说,那么我就以赶马车为专长罢。

其实,孔子对于读书有他自己的看法。他主张读书要从兴趣出发,不赞成为求知而求知的纯学术态度(“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”)。他还主张读书是为了完善自己,鄙夷那种沽名钓誉的庸俗文人(“古之学者为己,今之学者为人”)。他一再强调,一个人重要的是要有真才实学,而无须在乎外在的名声和遭遇,类似于“不患莫己知,求为可知也”这样的话,《论语》中至少重复了四次。 “君子不器”这句话不仅说出了孔子的治学观,也说出了他的人生观。有一回,孔子和他的四个学生聊天,让他们谈谈自己的志向。其中三人分别表示想做军事家、经济家和外交家。唯有曾点说,他的理想是暮春三月,轻装出发,约了若干大小朋友,到河里游泳,在林下乘凉,一路唱歌回来。孔子听罢,喟然叹曰:“我赞同曾点的想法。”圣人的这一叹,活泼地叹出了他的未染的性灵,使得两千年后一位最重性灵的文论家大受感动,竟改名“圣叹”,以志纪念。人生在世,何必成个什么器,做个什么家呢,只要活得悠闲自在,岂非胜似一切?

学界大抵认为“仁”是孔子思想的核心,至于什么是“仁”,众说不一,但都不出伦理道德的范围。孔子重人伦是一个事实,不过他到底是一个聪明人,而一个人只要足够聪明,就决不会看不透一切伦理规范的相对性质。所以,“君子而不仁者有矣夫”这句话竟出自孔子之口,他不把“仁”看作理想人格的必备条件,也就不足为怪了。 孔子实在是一个非常通情达理的人,他有常识,知分寸,没有丝毫的偏执。“信”是他亲自规定的“仁”的内涵之一,然而他明明说“言必信,行必果”,乃是僵化小人的行径(“硁硁然小人哉”)。要害是那两个“必”字,毫无变通的余地,把这位老先生惹火了。他还反对遇事过分谨慎。我们常说“三思而后行”,这句话也出自《论语》,只是孔子并不赞成,他说再思就可以了。

也许孔子还有不洒脱的地方,我举的只是一面。这一面毕竟是令人高兴的,它使我可以放心承认孔子是一位够格的哲学家了,因为哲学家就是有智慧的人,而有智慧的人怎么会一点不洒脱呢?

(选自《周国平自选集》,有删节)赏析:孔子是儒家先哲,是一个圣人,而作者却别出心裁,从《论语》中读出了孔子的洒脱:对功利态度颇为淡泊,对伦理态度颇为灵活。文章通过孔子的言论和故事,从功利和伦理两方面述说了孔子的态度,从而说明孔子是一个相对洒脱的人,对于我们重新认识孔子有着重要的启迪作用。谢谢观赏!

季氏将伐颛臾书香晨读课前预习课堂探究随堂检测课后悦读书香晨读 开卷有益国学讲堂1.子曰:“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧。”

(《论语·里仁》)

【译文】 孔子说:“父母的年纪(生日)不可不记挂在心头。一方面为他们添寿而欢喜,一方面为他们年高而担心。”

【领悟】 喜则点歌祝寿做生日,惧则汤药侍候问寒暖。孝子之心就这样体现。尤其是在当今经济日渐发达的时代,父母多半已不需要子女赡养,不少家庭父母和子女还是各立门户分开生活,平时尽孝的地方较古人已少了许多,老父老母所期望的,不外乎是做子女的心到而已。2.玉不琢,不成器;人不学,不知道。(《礼记·学记》)

【译文】 玉石若不经过雕琢,就不会成为玉器;人若不学习,就不会懂得道理。

【领悟】 一个人的成才之路如同雕刻玉器一样,玉在没有打磨雕琢以 前和石头没有区别,人也是一样,只有经过刻苦磨练才能成为一个有用 的人。导入阅读孔子学琴

孔子在学习方面很虚心,尤为刻苦。有一次孔子随师襄子学鼓琴,曲名是《文王操》。孔子苦苦地练了很多日子,师襄子说:“可以了。”孔子说:“我已经掌握了这个曲子的弹法,但未得其数。”又练了很多日子,师襄子又说:“可以了,你已习其数。”可是孔子仍说:“不可以,未得其志。”又过了相当长的时间,师襄子认为这回真的可以了,可是孔子仍然认为自己没有弹好这首乐曲,于是,反复地钻研,体会琴曲的内涵直到他看到文王的形象在乐曲中表现出来了,才罢休。他的精神深深地感动了师襄子,直到现在,孔子的名言“学而不厌,诲人不倦”,仍是我们的座右铭。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者孔子(前551-前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。中国古代伟大的思想家、政治家和教育家,儒家学说的开创者,世界最著名的文化名人之一。

鲁定公时,曾任鲁国大司寇,后来创办私学,周游列国,晚年整理了“六经”

(《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)。在我国历史上,他是致力于教育事业的第一人,相传有学生三千,贤弟子七十二。孔子的学说成为两千多年封建文化的正统,影响极大,孔子被尊为“圣人”。至今人们还尊称他为“万世师表”。2.背景解读

孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国公室则日趋衰微。鲁襄公十一年,三家“三分公室”,各占其一。二十五年后,三家又“四分公室”,孟孙、叔孙各占其一,季孙因把持政权,独占其二。国君所得的赋税,贡多贡少,听任三家。而颛臾是鲁国境内的一个附属小国,是公臣,它的贡品为鲁国国君专有。季康子之所以要讨伐颛臾,一方面是因为“贪其土地,欲灭而取之”,另一方面也是因为担心鲁国国君在政治、军事上同颛臾形成掎角之势,不利于季氏。这是当时的社会背景和季氏欲伐颛臾的真实意图。当时冉有为季氏宰相,季路也在季氏门下,二人都参与了出征前的筹划准备。冉有、季路把这个消息告诉了他们的老师孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。3.古代文化知识

(1)语录体

语录体常用于门人弟子记录老师的言行,有时也用于佛门的传教记录。先秦记载孔子及其弟子言行的《论语》及宋代记载程颢、程颐言行的《二程遗书》,均堪称语录体的典范。

(2)《论语》

《论语》是一部语录体文集,是孔子的弟子和再传弟子汇集整理而成的孔子的言行录,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的最重要的著作。宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》合称为“四书”。

反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大的影响。(3)文化积累

①有事:用兵,古代把祭祀和战争称为国家大事。

②东蒙主:主管祭祀蒙山的人。东蒙,山名,即蒙山,在今山东蒙阴南。

③夫子:季康子,春秋时,对长者、老师及贵族卿大夫等都可以尊称为夫子。

④龟玉:龟甲和玉器。龟,龟甲,用来占卜吉凶。玉,玉器,用于祭祀。

⑤费:季氏的封地,在今山东费县。

⑥萧墙之内:宫廷之内,这里指季氏和鲁哀公之间的危机。萧墙,古代宫门内的屏风,一说为宫墙。臣子朝见君主,至此而肃然起敬,古称“萧墙”。二、基础积累

1.通假字答案:“与”同“欤”,语气词答案:(1)不就其位/阻止/同“只”,副词,只是、仅仅 (2)拜见、谒见/看见/召见/表被动,相当于“被”/音xiàn,显现答案:(3)错误、过失/责备/错,犯错/拜访、探望/超过/副词,过分、过于 (4)介词,引出动作、行为的对象,可不译/介词,对/介词,引出动作的处所,从/介词,引出动作行为的施用者,表被动/介词,表示比较,相当于“比” 答案:(5)连词,表示转折,却/连词,表并列,并且/连词,表承接/连词,表修饰/复音虚词“而已”,放在句末,作语气助词,相当于“罢了” (6)用于句尾,表示反问语气/成为/介词,表示动作、行为的对象,向、对/介词,表被动答案:(1)动词的使动用法,使……来 (2)形容词的使动用法,使……安定 (3)动词作名词,祸患,忧患 (4)形容词作动词,靠近3.词类活用答案:(1)用兵 (2)“以之为”的省略,可译为“把他当做……”“把他作为……”4.古今异义答案:(1)判断句 (2)宾语前置句 (3)宾语前置句 (4)介宾短语后置句 (5)省略句5.特殊句式

(1)且在邦域之中矣,是社稷之臣也( )

(2)何以伐为( )

(3)无乃尔是过与( )

(4)龟玉毁于椟中( )

(5)昔者先王以为东蒙主( )答案:(1)季氏将伐颛臾 (2)昔者先王以为东蒙主 且在邦域之中 是社稷之臣也 (3)虎兕出于柙 龟玉毁于椟中 (4)吾恐季孙之忧 不在颛臾 而在萧墙之内也6.名篇名句默写

(1)文章用“ ”交代谈话的政治背景。?

(2)孔子责怪冉有,从“ ” “ ”

“ ”三个方面的道理反对讨伐颛臾。?

(3)孔子用比喻“ ”“ ”

教育冉有和季路认识自己的失职。?

(4)文章中“ , , ”表现了孔子高度的政治敏锐性和高超的政治见地。?课堂探究 合作学习一、整体感知

1.结构图解2.写法鉴赏

(1)善于在对话中刻画人物的神态气质。通篇虽无人物心态、表情、动作的刻画,但人物的音容笑貌和个性心理特征跃然纸上。孔子平时称呼学生,一般是直呼其名,如“回也”“求也”等,在名字后面加语气词“也”,语调显得舒缓而亲切。而在本文中对冉有,孔子三次直呼“求”,语气急促,紧张严肃,孔子那种深恶痛绝的神态如在眼前。孔子对人一向和蔼可亲,但在大是大非的原则面前却当仁不让,表明了孔子做人的基本原则。

(2)善于使用反问句来加强语气,再现当时声色俱厉的严峻场面。如“无乃尔是过与”“何以伐为”“则将焉用彼相矣”“是谁之过与”四个反诘句,如暴风急雨,劈头盖脸而来,使冉有理屈词穷,毫无招架之力。

(3)善于运用引用、比喻、类比等方式进行说理。如在冉有推卸责任时,孔子先是引用周任“陈力就列,不能者止”的话,对冉有的自我辩解给予反驳,认为他不是称职之臣;接着以扶相的责任和看守虎兕、龟玉等为比喻进行类比反驳,指明二人在此事上有不可推卸的责任。二、局部揣摩

1.孔子对“季氏将伐颛臾”持什么态度?其理由是什么?参考答案:孔子对“季氏将伐颛臾”持反对态度,从“无乃尔是过与”一句就可看出。特别是“过”字确切而又传神地表达了孔子对“季氏将伐颛臾”的强烈不满,同时也是对作为家臣的冉有、季路未加劝阻,严重失职的极大反感。孔子明确指出了不应攻打颛臾的三条理由:先王之封,说明不可伐;邦域之中,说明不必伐;社稷之臣,说明不当伐。这三条理由体现了孔子一向反对进行武力征伐,提倡以德服人的思想主张,也再次对冉有、季路提出含蓄的批评。2.孔子是怎样批驳冉有、季路的?参考答案:孔子一听到季氏将伐颛臾的消息,就责怪冉有“无乃尔是过与”。孔子列举了不能讨伐颛臾的理由,认为冉有应该劝阻此事。当冉有、季路辩解“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也”,孔子当即予以反驳。他先引用周任的话,说明一个臣子如果不能尽自己的职责,宁可辞去职务,接下来用了“相”(搀扶盲人走路的人)的责任、看守柙和椟的人的责任作比,说明冉有、季路不能推卸讨伐颛臾的责任。而当冉有替季氏开脱,暴露出自己的真实态度时,孔子对冉有进行了严厉的批评,语气也毫不留情,爱憎分明:“君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。”3.“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中”这个句子有何比喻义?参考答案:一是把季氏比作虎兕,把颛臾比作龟玉,喻季氏攻伐颛臾。这层比喻义,有力地揭示了季氏的贪暴及其攻伐颛臾的非道义性;二是把作为季氏家臣的冉有和季路比作虎兕的看管人和龟玉的保管人,季氏将伐颛臾,也是辅佐季氏的冉有和季路的责任,这层比喻义表现出孔子对自己学生的严肃批评。三、探究争鸣

孔子说:“不患寡而患不均,不患贫而患不安。”这种“均贫富”的思想影响了中国几千年的历史,你是怎样看待这种思想的?思路提示一:正所谓“均无贫,和无寡”,孔子的这一思想,体现人人平等的理念,抓住了当时人民渴求平等、平均的意识,在那个时代有利于国家的安定。

思路提示二:这只不过是古人的一种理想状态,在现实中是很难做到的。而且,这种思想有违“按劳分配”的原则,一定程度上养成了一些人的依赖、懒惰心理,不利于社会的进步。点击进入 古今对译 文白互通随堂检测 巩固学习一、基础知识

1.下列句中加点词语的解释,错误的一项是( )解析:A A项,过:错,犯错。2.下列句子中,加点的虚词意义和用法相同的一组是( )解析:D D项,均为助词。表停顿,可不译。A项,分别为介词“从”; 介词“在”。B项,前者与“何”组成固定句式“何……为”,表示反问语气;后者为动词,“成为”。C项,前者为介词,“把”;后者为连词,相当于“而”。解析:C C项,名词作动词。A、B、D三项均为使动用法。4.下列各句在句式上不同于其他三项的一项是( )

A.何以伐为

B.沛公安在

C.龟玉毁于椟中

D.句读之不知,惑之不解解析:C C项,介宾短语后置句。A、B、D三项都是宾语前置句。解析:D A项,古义,指用兵:今义,有事情。B项,古义,把……作为;今义,认为。C项,古义,没有能力;今义,办不到。D项,古今意义相同,战争。二、课内阅读

阅读下面的文言文,完成6~9题。

季氏将伐颛臾

季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。何以伐为?”

冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣,虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”

冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”答案:B “也”是表示句中停顿的语气词。答案:D A项,第一个“相”是名词,搀扶盲人走路的人,第二个是动词,辅佐;B项,两个“过”都是动词,但第一个解释为错,犯错,第二个解释为拜访、探望;C项,第一个“为”是动词,作为,第二个是语气词,表示反问;D项,两个“是”都是指示代词,解释为“这”。8.【对点考点:筛选并整合文中信息】 以下各句,分别编为四组,全都是孔子提出的政治主张的一项是( )

①昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也 ②陈力就列,不能者止 ③不患寡而患不均,不患贫而患不安 ④故远人不服,则修文德以来之 ⑤既来之,则安之 ⑥虎兕出于柙,龟玉毁于椟中

A.②③④ B.①③⑤ C.③④⑤ D.②④⑥答案:C ③④⑤体现了孔子的政治主张,重教化、省刑罚、薄赋税、厚施予,希望所有的人都能过上安居乐业的生活;①⑥是他陈述事件,不是政治主张。②是周任的话,不是孔子的。9.【对点考点:理解并翻译文中的句子】 将下列句子翻译成现代汉语。

(1)危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?

译文:________________________________________________________

(2)君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

译文:________________________________________________________答案:(1)(盲人)遇到危险却不去护持,将要跌倒却不去搀扶,那何必要用那个做相的人呢?

(2)君子厌恶那些不肯说(自己)想要那样而偏要找借口的人。课后悦读 延伸学习孔子的洒脱

周国平

我喜欢读闲书,即使是正经书,也不妨当闲书读。譬如说《论语》,林语堂把它当做孔子的闲谈读,读出了许多幽默,这种读法就很对我的胃口。近来我也闲翻这部圣人之言,发现孔子乃是一个相当洒脱的人。

在我的印象中,儒家文化一重事功,二重人伦,是一种很入世的文化。然而,作为儒家始祖的孔子,其实对于功利的态度颇为淡泊,对于伦理的态度又颇为灵活。这两个方面,可以用两句话来代表,便是“君子不器”和“君子不仁”。 孔子是一个读书人。一般读书人寒窗苦读,心中都悬着一个目标,就是有朝一日成器,即成为某方面的专家,好在社会上混一个稳定的职业。说一个人不成器,就等于说他没出息,这是很忌讳的。孔子却坦然说,一个真正的人本来就是不成器的。也确实有人讥讽他博学而无所专长,他听了自嘲说,那么我就以赶马车为专长罢。

其实,孔子对于读书有他自己的看法。他主张读书要从兴趣出发,不赞成为求知而求知的纯学术态度(“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”)。他还主张读书是为了完善自己,鄙夷那种沽名钓誉的庸俗文人(“古之学者为己,今之学者为人”)。他一再强调,一个人重要的是要有真才实学,而无须在乎外在的名声和遭遇,类似于“不患莫己知,求为可知也”这样的话,《论语》中至少重复了四次。 “君子不器”这句话不仅说出了孔子的治学观,也说出了他的人生观。有一回,孔子和他的四个学生聊天,让他们谈谈自己的志向。其中三人分别表示想做军事家、经济家和外交家。唯有曾点说,他的理想是暮春三月,轻装出发,约了若干大小朋友,到河里游泳,在林下乘凉,一路唱歌回来。孔子听罢,喟然叹曰:“我赞同曾点的想法。”圣人的这一叹,活泼地叹出了他的未染的性灵,使得两千年后一位最重性灵的文论家大受感动,竟改名“圣叹”,以志纪念。人生在世,何必成个什么器,做个什么家呢,只要活得悠闲自在,岂非胜似一切?

学界大抵认为“仁”是孔子思想的核心,至于什么是“仁”,众说不一,但都不出伦理道德的范围。孔子重人伦是一个事实,不过他到底是一个聪明人,而一个人只要足够聪明,就决不会看不透一切伦理规范的相对性质。所以,“君子而不仁者有矣夫”这句话竟出自孔子之口,他不把“仁”看作理想人格的必备条件,也就不足为怪了。 孔子实在是一个非常通情达理的人,他有常识,知分寸,没有丝毫的偏执。“信”是他亲自规定的“仁”的内涵之一,然而他明明说“言必信,行必果”,乃是僵化小人的行径(“硁硁然小人哉”)。要害是那两个“必”字,毫无变通的余地,把这位老先生惹火了。他还反对遇事过分谨慎。我们常说“三思而后行”,这句话也出自《论语》,只是孔子并不赞成,他说再思就可以了。

也许孔子还有不洒脱的地方,我举的只是一面。这一面毕竟是令人高兴的,它使我可以放心承认孔子是一位够格的哲学家了,因为哲学家就是有智慧的人,而有智慧的人怎么会一点不洒脱呢?

(选自《周国平自选集》,有删节)赏析:孔子是儒家先哲,是一个圣人,而作者却别出心裁,从《论语》中读出了孔子的洒脱:对功利态度颇为淡泊,对伦理态度颇为灵活。文章通过孔子的言论和故事,从功利和伦理两方面述说了孔子的态度,从而说明孔子是一个相对洒脱的人,对于我们重新认识孔子有着重要的启迪作用。谢谢观赏!