2018版高中语文专题3文明的对话认知与交融美美与共课件苏教版必修3

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文专题3文明的对话认知与交融美美与共课件苏教版必修3 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 281.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件35张PPT。认知与交融

美美与共书香晨读课前预习课堂探究随堂训练课外悦读书香晨读 开卷有益国学讲堂1.法者天下之公器,惟善持法者,亲疏如一,无所不行,则人莫敢有所恃而犯之也。

(《资治通鉴·汉文帝前十年》)

【译文】法律是天下共同遵守的准绳,只有善于运用法律的人,不分关系亲疏,严格执法,无所回避,这样才能使所有的人都不敢依仗权势而触犯法律。

【领悟】 在社会生活中,任何人不能凌驾于法律之上,不管什么人,不管职位多高,都必须遵法守法,违法必究应该成为执政者的为政之道。2.物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

(《大学》)

【译文】对事物深入研究以后,知识就能丰富,知识丰富以后,诚意就能证实,诚意证实以后,心志就能端正,心志端正以后,身心就能修养,身心修养以后,家庭就能管理好,家庭管好以后,国家就能治理好,国家治理好以后,天下就能太平。

【领悟】 修养学问道德,建立自己的道德人格,有仁德修养的人是治国、平天下的基础,也是关键。导入阅读感悟语言之美

有了语言的沟通,就有了美的存在。不是吗?沟通就好像是一个人所能敞开心门去奉献的最高境界,是一种思想的开启,一种生命的感悟。

没有地球,宇宙将失去蓝色;没有森林,世界将失去绿色;没有思想,生命将失去活力;没有沟通,便不可能打开彼此之间的枷锁。

有了语言的美,沟通便是人与人之间打开心门的钥匙。有了语言的沟通,就有了美的存在,美的繁花,美的光束。没了语言,没了沟通,世界的冷清,连阳光都不想光顾。

朴素的语言,有时是一剂万能的良药,治愈一个又一个悲观主义者;感恩的语言,有时是一颗炫目的宝石,给予一个人爱的力量。用心的沟通,有时是一盏琉璃灯,照亮夜的寂寥;有时则是一把万能钥匙,打开通往成功的大门。这,就是沟通的奇妙。

可以这样说,语言的沟通是奇迹,因为它创造了一个个不朽的奇迹。

或许,成长了,你才会沟通;或许,沟通了,你才会成长。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者

费孝通(1910—2005),汉族,江苏吴江(今苏州市吴江区)人,世界级的社会科学家,国际应用人类学会最高荣誉奖获得者,中国社会学和人类学的主要奠基人之一,第七、八届全国人大常委会副委员长,政协第六届全国委员会副主席。获《大英百科全书》奖、赫胥黎奖。

他4岁进入母亲创办的蒙养院,开始接受正规教育。1928年入东吴大学(现苏州大学),读完两年医学预科,因受当时革命思想影响,决定不再学医,而学社会科学。1930年到北平入燕京大学社会学系,1933年毕业后,考入清华大学社会学及人类学系研究生,1935年通过毕业考试,并取得公费留学。2.背景解读

1990年12月,日本著名社会学家中根千枝教授和乔健教授在东京召开“东亚社会研究国际研讨会”,为费孝通先生80华诞贺寿。在就“人的研究在中国——一个人的经历”主题进行演讲时,费老总结出了极具美感的十六字箴言:各美其美、美人之美、美美与共、天下大同。3.文学常识

论 点

(1)论点就是作者所持的见解和主张,是文章的灵魂,是完整的陈述性判断句。一篇议论文,一般只有一个中心论点。有的议论文还围绕中心论点提出几个分论点,分论点是用来补充和证明中心论点的。

(2)论点的位置一般有四个:①文题;②开篇;③中间;④结尾。注意:当开头与结尾出现类似的语句时,开头的为论点,结尾处是呼应论点的。

(3)文章提出中心论点的方式:

①标题点明中心论点;

②开头提出中心论点;

③结尾归纳出中心论点;

④中间用某个承上启下的句子提出中心论点;

⑤没有直接提出中心论点,但始终围绕……展开论述。二、基础积累

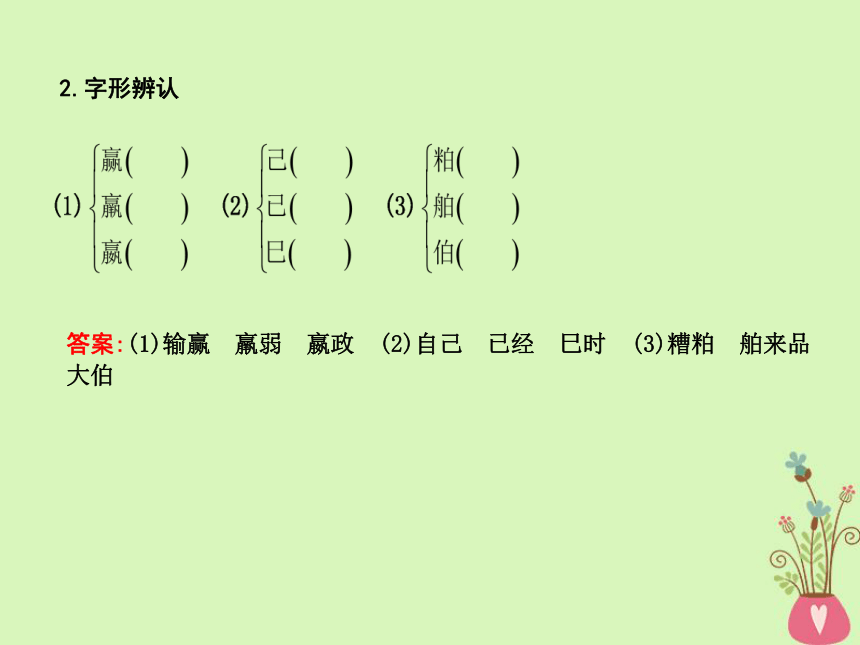

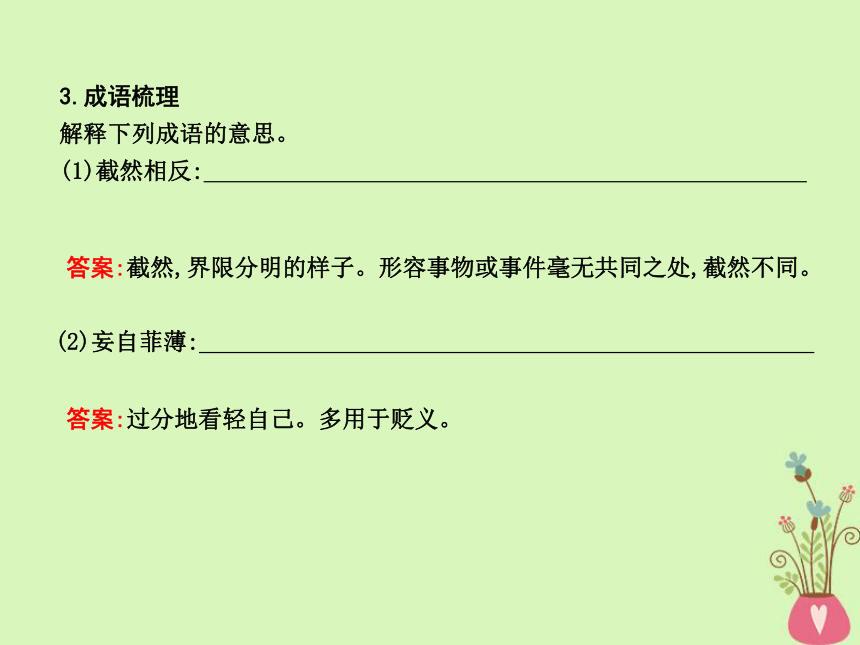

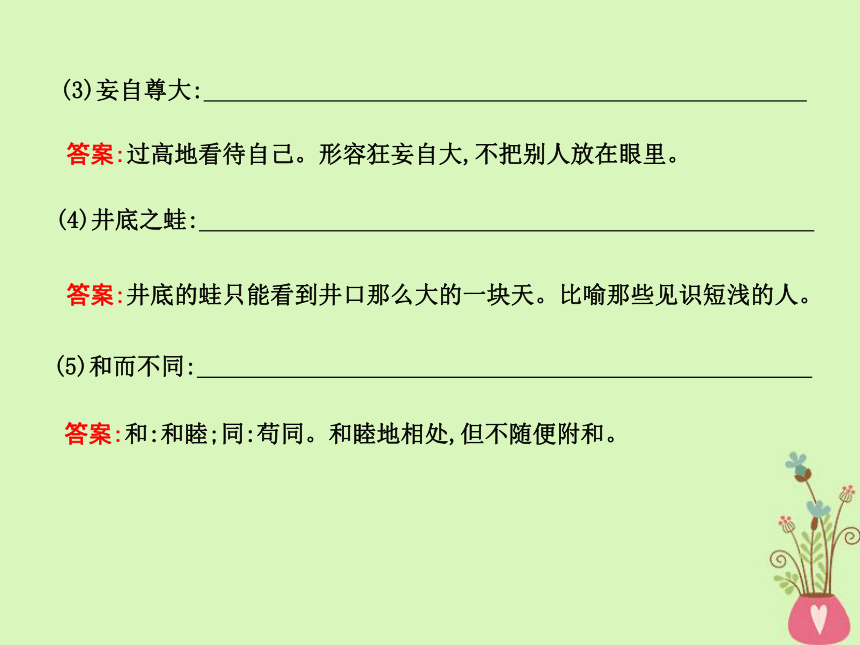

1.字音辨识答案:pò xùn tà niàng liǎn bó báo bò shuài lǜ2.字形辨认答案:(1)输赢 羸弱 嬴政 (2)自己 已经 巳时 (3)糟粕 舶来品 大伯 答案:截然,界限分明的样子。形容事物或事件毫无共同之处,截然不同。 3.成语梳理

解释下列成语的意思。

(1)截然相反: ?(2)妄自菲薄: ?答案:过分地看轻自己。多用于贬义。答案:过高地看待自己。形容狂妄自大,不把别人放在眼里。(4)井底之蛙: ?答案:井底的蛙只能看到井口那么大的一块天。比喻那些见识短浅的人。 (3)妄自尊大: ?(5)和而不同: ?答案:和:和睦;同:苟同。和睦地相处,但不随便附和。 课堂探究 合作学习一、整体感知

1.结构图解2.写法鉴赏

引用、举例手法的运用

文本引用孔子的话和广为流传的格言,用权威性的话语,使说理更加深刻、透彻、具有说服力,着力体现理论的力量和文章的思想深度。本文第五段列举历史上唐朝的例子,事实胜于雄辩,用确凿、典型的事实来证明观点,大大增强了文章的说服力。参考答案:总领全文,为下文议论张本;点明中心论点:保持一种平和、谦逊的心态处理好不同文明之间的关系。二、局部揣摩

1.仔细审读文章开头一段,揣摩它的作用。高考小贴士 文章段落因所在位置不同而作用不同:

(1)开头段:开篇点题;渲染气氛;奠定基调;埋下伏笔;设置悬念;为下文作铺垫;总领下文;统摄全篇。

(2)中间段:承上启下;总领下文;总结上文;埋下伏笔;铺垫蓄势;详略结合;充实内容。

(3)结尾段:深化主题;画龙点睛;升华感情;卒章显志;寄托作者感情;照应开头;呼应前文;使结构首尾圆合;言已尽而意无穷。2.文中列举孔子的语言和人们熟知的格言有什么作用?参考答案:(1)增加文章论据的说服力。(2)与前文第四段“中华文明经历了几千年,积聚了先人的聪明智慧和宝贵经验”相呼应。(3)论证古代人具有广阔的胸怀、远大的目光,“当今地球上的人类,应该比古代人具有更广阔的胸怀、更远大的目光”。 3.结尾一段作者的用意何在?参考答案:(1)与开头所提观点遥相呼应。强调在审美的、人文的层次上,在人们的社会活动中树立起一种“美美与共”的文化心态的重要性。

(2)指出树立起一个“美美与共”的文化心态任务极其艰巨,鼓励人们勇敢面对抵制和攻击,尽快实现“美美与共”目标。 思路提示一:“各美其美”,是指各个民族都有自己的价值标准,各自有一套自己认为是美的东西。这些东西,在别的民族看来不一定美,甚至会觉得丑恶。在民族接触的初期,还常常发生强迫别的民族改变他们原有的价值标准来迁就自己的情形。

能容忍“各美其美”是一大进步。只要在民族间平等地频繁往来之后,人们就会开始发现,别的民族觉得美的东西自己也觉得美。这就是“美人之美”。这是高一级的境界,是超脱了自己生活方式之后才能得到的境界。这种境界的升华极其重要。

再升华一步就是“美美与共”。不仅能容忍不同价值标准的存在,还能赞赏不同的价值标准,这样离建立共同的价值标准就不远了。“美美与共”是不同标准融合的结果,那不就达到了古今所向往的“天下大同”了吗?三、探究争鸣

学习本文后,深入思考作者所提“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的具体含义,它们之间是什么关系?思路提示二:四句话之间是并列关系,并无递进一说。“各美其美”说明尊重文化多样性,要尊重自己民族的文化,培育好、发展好本民族文化。“美人之美”就是要尊重其他民族文化。承认世界文化的多样性、尊重不同民族的文化,必须遵循各国文化一律平等的原则。在文化交流中,要尊重差异,理解个性,和睦相处,共同促进世界文化的繁荣。“美美与共,天下大同”,说明尊重文化多样性是实现世界文化繁荣的必然要求。文化既是民族的又是世界的。各民族文化都以其鲜明的民族特色丰富了世界文化,共同推动了人类文明的发展和繁荣。只有保持世界文化的多样性,世界才更加丰富多彩,充满生机和活力。随堂训练 巩固学习一、基础知识

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是( ) 解析:B A项,“皈”应读ɡuī; C项,“蒿”应读hāo;D项,“省”应读xǐng。2.下列词语中,没有错别字的一组是( )

A.苍桑 青睐 敝篷车 惹是非 出奇制胜

B.蕴藉 报歉 金刚钻 入场券 两全齐美

C.寒喧 起讫 候车室 挖墙脚 理曲词穷

D.装潢 蛰居 博彩业 发祥地 否极泰来 解析:D A项,苍—沧,敝—敞;B项,报—抱,齐—其;C项,喧—暄,曲—屈。3.(2017·湖北天门、仙桃、潜江三市高三一模)下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )A.①②④ B.③⑤⑥ C.①③⑥ D.②④⑤解析:C ①浅尝辄止:略微尝试一下就停止下来,不深入钻研。不能和“梦想”搭配。②上下其手:比喻暗中勾结,随意玩弄手法,串通作弊。③目不交睫:交睫,上下睫毛相交接,即闭眼。没有合上眼皮。形容夜间不睡觉或睡不着,用在此处不合适,可以换成“目不暇接”。④如火如荼:像火那样红,像荼那样白。原比喻军容之盛。现用来形容旺盛、热烈或激烈。⑤不忍卒读:意为不忍心读完,常用来形容文章内容悲惨动人。使用正确。⑥形影相吊,只有自己的身子和影子在一起互相慰问。形容非常孤单,没有伴侣。应为“形影不离”。4.(2017·江西玉山第一中学高三考前模拟)下列各句中,没有语病的一句是( )

A.我村垃圾分类工作取得较大成绩,这一成绩的背后,是政府完备的顶层设计、充足的资金支持以及所有村民参与的共同结果。

B.近日,警方成功打掉了一个大肆散布虚假信息、严重损害国家形象的犯罪团伙,6名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。

C.互联网技术的进步,尤其是社交媒体的发展,图书能够便捷有效地抵达用户,阅读人群快速扩大,这在10年前是不可想象的。

D.学生如果身陷题海,那么不但会失掉创新能力,而且可能拙于理性表达,教师应该做的就是把学生从茫茫题海中解放出来。解析:B A项,“背后……是……共同结果”结构混乱;C项,成分残缺,在“图书”前加“使”;D项,“不但会失掉创新能力,而且可能拙于理性表达”语序不当。5.下列交际用语使用不得体的一项是( )

A.近日拜读了你的大作,我心中顿有一种大彻大悟之感。

B.您大驾光临,顿使寒舍蓬荜生辉。

C.仁兄初次惠临舍下,小弟招待多有不周,还望海涵。

D.家母最近身体有点贵恙,希望你们不要叨扰她老人家。解析:D 谦敬辞使用不当,贵恙:敬辞,对对方的病的敬称,询问他人病情的敬语。叨扰:客套话,打扰(多用于受到款待,表示感谢)。二、课内阅读

阅读课文第2至6段,回答第6~8题。

6.【对应考点:理解文中重要词语的含义】第2段“去评判异民族文化的‘优劣’,断定什么是‘糟粕’,什么是‘精华’”中,“糟粕”“精华”引号的含义是什么? ?

?解析:引号有多种用法,如表示行文中直接引用的话,表示着重论述的对象,表示具有特殊含义的词语,表示特定的称谓,表讽刺、否定等。两词引号的使用具有特殊含义。根据本段前后文内容确定语境,进而挖掘出引号内词语的具体含义。答案:“糟粕”原指造酒剩下的渣滓。比喻废弃无用的事物。“精华”,名词,(事物)最重要的而且最好的部分。强调精良、美好和宝贵的特点。据此可得出文中引号用法为具有特殊含义。“糟粕”不一定是废弃无用的事物,“精华”不一定是精良、美好和宝贵的事物。7.【对应考点:理解文中重要句子的含意】第3段首句“要达到这样的境界并不容易”有什么作用? ?

?解析:句子在开头的作用:引起下文(引出正文)、交代故事发生的背景(时间、地点、天气环境等)、为下文作铺垫、设置悬念、吸引读者、激发读者的阅读兴趣、点明中心(又叫主旨)。作答本题,注意结合上下文体会。答案:承接上文,起过渡作用。这一句也是本段的中心句。“这样的境界”根据上文可以得出是指:我的心愿、设想,即“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”。“并不容易”后文列出了世界形势的复杂性。8.【对应考点:把握文章结构】第4段中开头“中华文明经历了几千年,积聚了先人的聪明智慧和宝贵经验”,后文如何体现的? ?

?解析:注意文章内容的前后关联。特别注意题干中“后文”一词,确定答题区间。然后抓住文中关键提示词,“中国历史上有过这样的例子、我们的先辈留下了许多包含了深刻哲理的宝贵经验”。答案:第5段中列举了中国历史上唐朝的例子,最终日本和当时的中国达到了双赢的结果。第6段中列举孔子的话和流传广泛的格言。这些都是在印证中华文明经历了几千年,积聚了先人的聪明智慧和宝贵经验。课外悦读 延伸学习一方阳光

四合房是一种闭锁式的建筑,四面房屋的门窗都朝着天井。从外面看,厚墙高檐密不通风。我是在这样关防严密的“碉堡”里出生的。这碉堡用青砖砌成,黑瓦盖顶,灰砖铺地,墙壁、窗棂、门板,没有一点儿鲜艳的颜色。即使天气晴朗,室内的角落里也黯淡阴冷。

四合房的主房,门窗向南。中午的阳光越过南房,倾泻下来,泼在主房的墙上。开在这面墙上的窗子,用一层棉纸糊得严丝合缝,阳光只能从房门伸进来,照门框的形状,在方砖上画出一片长方形。这是一片光明温暖的租界,像一块发亮的地毯。

然后,一只用麦秆编成的坐墩,摆在阳光里。一双矜持的小脚,走进阳光,脚边出现了她的针线筐;一只狸猫,跳上她的膝盖。然后,一个男孩蹲在膝前,玩弄针线筐里的古铜顶针。这就是我和我的母亲。 如果有人问母亲:你最喜欢什么?她的答复,八成是冬季晴天这门内的一方阳光。我清楚记得一股暖流缓缓充进我的棉衣,我的毛孔张开,承受热絮的轻烫。血液把这种快乐传遍内脏,最后在脸颊上留下红润。

在那一方阳光里,我持一本《三国演义》或《精忠说岳》,念给母亲听。渐渐地,我发现,母亲的兴趣仿佛并不在乎重温那些早已熟知的故事。每逢故事告一段落,我替母亲把绣线穿进针孔,让她的眼睛休息一下。大概是暖流作怪,母亲嚷着:“我的头皮好痒!”我就攀着她的肩膀,向她的发根里找虱子,找白头发。

在我的记忆中,每到冬天,母亲也总要抱怨她的脚痛。

她的脚是冻伤的。做媳妇的时候,住在阴暗的南房里,整年劳作。寒凛凛的水汽,从地下冒上来,首先侵害她的脚,使之永远冰冷。冬天乍到,她的脚面和脚跟立即有了反应:看得见的,是肌肉变色、浮肿;看不见的,是隐隐刺骨的疼痛。

分了家,有自己的主房,可是年年脚痛依然。在那一方阳光里,母亲是侧坐的,她为了让一半阳光给我,把自己的半个身子放在阴影里。左足的伤害没有复原,右足受到的摧残反而加重了。母亲不时皱起眉头,咬一咬牙。尽管只是身体轻轻地震动,不论我在做什么,那猫睡得多甜,我们都能感觉出来。 “妈,我把你的座位搬到另一边来好不好?让右脚也多晒一点太阳。”我站起来,推她的肩。母亲低头含笑,摇摇头。

座位终于搬到对面去了。狸猫受了惊,跳到院子里去。母亲连声呼唤,我去捉它,连我自己也没有回到母亲身边。

以后,母亲一旦坐定,就再也不肯移动。

母亲在那一方阳光里,说过许多梦。

母亲说,她在梦中抱着我,一双赤足埋在几寸厚的碎琉璃碴儿里面,无法举步。四野空空旷旷,一望无边都是碎琉璃,碎片最薄最锋利的地方有一层青光,纯钢打造的刀尖才有那种锋芒。梦中的我躺在母亲怀里,光着身体睡得很熟。母亲独立苍茫,汗流满面,觉得我的身体愈来愈重,渐似下坠……想到这里,她的心立即先被琉璃碎片刺穿了。某种疼痛由小腿向上蔓延,直到两肩、两臂…… 就在近乎绝望的时候,母亲身旁突然出现一小块明亮干净的土地,像一方阳光那么大,平平坦坦,正好可以安置一个婴儿。母亲用尽最后的力气,把我轻轻放下。谁知道我着地以后,地面忽然倾斜,我安身的地方像是一个又陡又长的滑梯,没有尽头。我飞似地滑下去,转眼间变成一个小黑点。

在难测的危急中,母亲大叫。醒来之后,略觉安慰的倒不是我好好地睡在房子里,而是事后记起我在滑行中突然长大,还遥遥向她挥手。

于是,她有了混合着骄傲的哀愁。她放下针线,把我搂在怀里:“如果你长大了,如果你到很远的地方去,不能回家,你会不会想念我?”

当时,我唯一的远行经验是到外婆家。外婆家很好玩,每一次都在父母逼迫下不情愿地回来。母亲梦中滑行的景象引人入胜,我立即想到滑冰,急于换一双鞋去找那个冰封了的池塘。 跃跃欲试的儿子,正设法挣脱他的母亲。

母亲放开手凝视我:“只要你争气,成器,即使在外面忘了我,我也不怪你。”

(选自王鼎钧散文《风雨阴晴》,有删改)

赏析:“一方阳光”作为文章的线索,串起母子间的诸多温情。阳光象征着母爱的温暖和家庭生活的惬意,形象地表达出作品的主旨。母爱如流水脉脉地流入“我”的心窝,“我”对操劳成疾的母亲,看在眼里,疼在心里。文章以朴实深沉的语言,叙写真实的生活,抒发真挚的感情,感人至深,引人深思。谢谢观赏!

美美与共书香晨读课前预习课堂探究随堂训练课外悦读书香晨读 开卷有益国学讲堂1.法者天下之公器,惟善持法者,亲疏如一,无所不行,则人莫敢有所恃而犯之也。

(《资治通鉴·汉文帝前十年》)

【译文】法律是天下共同遵守的准绳,只有善于运用法律的人,不分关系亲疏,严格执法,无所回避,这样才能使所有的人都不敢依仗权势而触犯法律。

【领悟】 在社会生活中,任何人不能凌驾于法律之上,不管什么人,不管职位多高,都必须遵法守法,违法必究应该成为执政者的为政之道。2.物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

(《大学》)

【译文】对事物深入研究以后,知识就能丰富,知识丰富以后,诚意就能证实,诚意证实以后,心志就能端正,心志端正以后,身心就能修养,身心修养以后,家庭就能管理好,家庭管好以后,国家就能治理好,国家治理好以后,天下就能太平。

【领悟】 修养学问道德,建立自己的道德人格,有仁德修养的人是治国、平天下的基础,也是关键。导入阅读感悟语言之美

有了语言的沟通,就有了美的存在。不是吗?沟通就好像是一个人所能敞开心门去奉献的最高境界,是一种思想的开启,一种生命的感悟。

没有地球,宇宙将失去蓝色;没有森林,世界将失去绿色;没有思想,生命将失去活力;没有沟通,便不可能打开彼此之间的枷锁。

有了语言的美,沟通便是人与人之间打开心门的钥匙。有了语言的沟通,就有了美的存在,美的繁花,美的光束。没了语言,没了沟通,世界的冷清,连阳光都不想光顾。

朴素的语言,有时是一剂万能的良药,治愈一个又一个悲观主义者;感恩的语言,有时是一颗炫目的宝石,给予一个人爱的力量。用心的沟通,有时是一盏琉璃灯,照亮夜的寂寥;有时则是一把万能钥匙,打开通往成功的大门。这,就是沟通的奇妙。

可以这样说,语言的沟通是奇迹,因为它创造了一个个不朽的奇迹。

或许,成长了,你才会沟通;或许,沟通了,你才会成长。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者

费孝通(1910—2005),汉族,江苏吴江(今苏州市吴江区)人,世界级的社会科学家,国际应用人类学会最高荣誉奖获得者,中国社会学和人类学的主要奠基人之一,第七、八届全国人大常委会副委员长,政协第六届全国委员会副主席。获《大英百科全书》奖、赫胥黎奖。

他4岁进入母亲创办的蒙养院,开始接受正规教育。1928年入东吴大学(现苏州大学),读完两年医学预科,因受当时革命思想影响,决定不再学医,而学社会科学。1930年到北平入燕京大学社会学系,1933年毕业后,考入清华大学社会学及人类学系研究生,1935年通过毕业考试,并取得公费留学。2.背景解读

1990年12月,日本著名社会学家中根千枝教授和乔健教授在东京召开“东亚社会研究国际研讨会”,为费孝通先生80华诞贺寿。在就“人的研究在中国——一个人的经历”主题进行演讲时,费老总结出了极具美感的十六字箴言:各美其美、美人之美、美美与共、天下大同。3.文学常识

论 点

(1)论点就是作者所持的见解和主张,是文章的灵魂,是完整的陈述性判断句。一篇议论文,一般只有一个中心论点。有的议论文还围绕中心论点提出几个分论点,分论点是用来补充和证明中心论点的。

(2)论点的位置一般有四个:①文题;②开篇;③中间;④结尾。注意:当开头与结尾出现类似的语句时,开头的为论点,结尾处是呼应论点的。

(3)文章提出中心论点的方式:

①标题点明中心论点;

②开头提出中心论点;

③结尾归纳出中心论点;

④中间用某个承上启下的句子提出中心论点;

⑤没有直接提出中心论点,但始终围绕……展开论述。二、基础积累

1.字音辨识答案:pò xùn tà niàng liǎn bó báo bò shuài lǜ2.字形辨认答案:(1)输赢 羸弱 嬴政 (2)自己 已经 巳时 (3)糟粕 舶来品 大伯 答案:截然,界限分明的样子。形容事物或事件毫无共同之处,截然不同。 3.成语梳理

解释下列成语的意思。

(1)截然相反: ?(2)妄自菲薄: ?答案:过分地看轻自己。多用于贬义。答案:过高地看待自己。形容狂妄自大,不把别人放在眼里。(4)井底之蛙: ?答案:井底的蛙只能看到井口那么大的一块天。比喻那些见识短浅的人。 (3)妄自尊大: ?(5)和而不同: ?答案:和:和睦;同:苟同。和睦地相处,但不随便附和。 课堂探究 合作学习一、整体感知

1.结构图解2.写法鉴赏

引用、举例手法的运用

文本引用孔子的话和广为流传的格言,用权威性的话语,使说理更加深刻、透彻、具有说服力,着力体现理论的力量和文章的思想深度。本文第五段列举历史上唐朝的例子,事实胜于雄辩,用确凿、典型的事实来证明观点,大大增强了文章的说服力。参考答案:总领全文,为下文议论张本;点明中心论点:保持一种平和、谦逊的心态处理好不同文明之间的关系。二、局部揣摩

1.仔细审读文章开头一段,揣摩它的作用。高考小贴士 文章段落因所在位置不同而作用不同:

(1)开头段:开篇点题;渲染气氛;奠定基调;埋下伏笔;设置悬念;为下文作铺垫;总领下文;统摄全篇。

(2)中间段:承上启下;总领下文;总结上文;埋下伏笔;铺垫蓄势;详略结合;充实内容。

(3)结尾段:深化主题;画龙点睛;升华感情;卒章显志;寄托作者感情;照应开头;呼应前文;使结构首尾圆合;言已尽而意无穷。2.文中列举孔子的语言和人们熟知的格言有什么作用?参考答案:(1)增加文章论据的说服力。(2)与前文第四段“中华文明经历了几千年,积聚了先人的聪明智慧和宝贵经验”相呼应。(3)论证古代人具有广阔的胸怀、远大的目光,“当今地球上的人类,应该比古代人具有更广阔的胸怀、更远大的目光”。 3.结尾一段作者的用意何在?参考答案:(1)与开头所提观点遥相呼应。强调在审美的、人文的层次上,在人们的社会活动中树立起一种“美美与共”的文化心态的重要性。

(2)指出树立起一个“美美与共”的文化心态任务极其艰巨,鼓励人们勇敢面对抵制和攻击,尽快实现“美美与共”目标。 思路提示一:“各美其美”,是指各个民族都有自己的价值标准,各自有一套自己认为是美的东西。这些东西,在别的民族看来不一定美,甚至会觉得丑恶。在民族接触的初期,还常常发生强迫别的民族改变他们原有的价值标准来迁就自己的情形。

能容忍“各美其美”是一大进步。只要在民族间平等地频繁往来之后,人们就会开始发现,别的民族觉得美的东西自己也觉得美。这就是“美人之美”。这是高一级的境界,是超脱了自己生活方式之后才能得到的境界。这种境界的升华极其重要。

再升华一步就是“美美与共”。不仅能容忍不同价值标准的存在,还能赞赏不同的价值标准,这样离建立共同的价值标准就不远了。“美美与共”是不同标准融合的结果,那不就达到了古今所向往的“天下大同”了吗?三、探究争鸣

学习本文后,深入思考作者所提“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的具体含义,它们之间是什么关系?思路提示二:四句话之间是并列关系,并无递进一说。“各美其美”说明尊重文化多样性,要尊重自己民族的文化,培育好、发展好本民族文化。“美人之美”就是要尊重其他民族文化。承认世界文化的多样性、尊重不同民族的文化,必须遵循各国文化一律平等的原则。在文化交流中,要尊重差异,理解个性,和睦相处,共同促进世界文化的繁荣。“美美与共,天下大同”,说明尊重文化多样性是实现世界文化繁荣的必然要求。文化既是民族的又是世界的。各民族文化都以其鲜明的民族特色丰富了世界文化,共同推动了人类文明的发展和繁荣。只有保持世界文化的多样性,世界才更加丰富多彩,充满生机和活力。随堂训练 巩固学习一、基础知识

1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是( ) 解析:B A项,“皈”应读ɡuī; C项,“蒿”应读hāo;D项,“省”应读xǐng。2.下列词语中,没有错别字的一组是( )

A.苍桑 青睐 敝篷车 惹是非 出奇制胜

B.蕴藉 报歉 金刚钻 入场券 两全齐美

C.寒喧 起讫 候车室 挖墙脚 理曲词穷

D.装潢 蛰居 博彩业 发祥地 否极泰来 解析:D A项,苍—沧,敝—敞;B项,报—抱,齐—其;C项,喧—暄,曲—屈。3.(2017·湖北天门、仙桃、潜江三市高三一模)下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )A.①②④ B.③⑤⑥ C.①③⑥ D.②④⑤解析:C ①浅尝辄止:略微尝试一下就停止下来,不深入钻研。不能和“梦想”搭配。②上下其手:比喻暗中勾结,随意玩弄手法,串通作弊。③目不交睫:交睫,上下睫毛相交接,即闭眼。没有合上眼皮。形容夜间不睡觉或睡不着,用在此处不合适,可以换成“目不暇接”。④如火如荼:像火那样红,像荼那样白。原比喻军容之盛。现用来形容旺盛、热烈或激烈。⑤不忍卒读:意为不忍心读完,常用来形容文章内容悲惨动人。使用正确。⑥形影相吊,只有自己的身子和影子在一起互相慰问。形容非常孤单,没有伴侣。应为“形影不离”。4.(2017·江西玉山第一中学高三考前模拟)下列各句中,没有语病的一句是( )

A.我村垃圾分类工作取得较大成绩,这一成绩的背后,是政府完备的顶层设计、充足的资金支持以及所有村民参与的共同结果。

B.近日,警方成功打掉了一个大肆散布虚假信息、严重损害国家形象的犯罪团伙,6名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。

C.互联网技术的进步,尤其是社交媒体的发展,图书能够便捷有效地抵达用户,阅读人群快速扩大,这在10年前是不可想象的。

D.学生如果身陷题海,那么不但会失掉创新能力,而且可能拙于理性表达,教师应该做的就是把学生从茫茫题海中解放出来。解析:B A项,“背后……是……共同结果”结构混乱;C项,成分残缺,在“图书”前加“使”;D项,“不但会失掉创新能力,而且可能拙于理性表达”语序不当。5.下列交际用语使用不得体的一项是( )

A.近日拜读了你的大作,我心中顿有一种大彻大悟之感。

B.您大驾光临,顿使寒舍蓬荜生辉。

C.仁兄初次惠临舍下,小弟招待多有不周,还望海涵。

D.家母最近身体有点贵恙,希望你们不要叨扰她老人家。解析:D 谦敬辞使用不当,贵恙:敬辞,对对方的病的敬称,询问他人病情的敬语。叨扰:客套话,打扰(多用于受到款待,表示感谢)。二、课内阅读

阅读课文第2至6段,回答第6~8题。

6.【对应考点:理解文中重要词语的含义】第2段“去评判异民族文化的‘优劣’,断定什么是‘糟粕’,什么是‘精华’”中,“糟粕”“精华”引号的含义是什么? ?

?解析:引号有多种用法,如表示行文中直接引用的话,表示着重论述的对象,表示具有特殊含义的词语,表示特定的称谓,表讽刺、否定等。两词引号的使用具有特殊含义。根据本段前后文内容确定语境,进而挖掘出引号内词语的具体含义。答案:“糟粕”原指造酒剩下的渣滓。比喻废弃无用的事物。“精华”,名词,(事物)最重要的而且最好的部分。强调精良、美好和宝贵的特点。据此可得出文中引号用法为具有特殊含义。“糟粕”不一定是废弃无用的事物,“精华”不一定是精良、美好和宝贵的事物。7.【对应考点:理解文中重要句子的含意】第3段首句“要达到这样的境界并不容易”有什么作用? ?

?解析:句子在开头的作用:引起下文(引出正文)、交代故事发生的背景(时间、地点、天气环境等)、为下文作铺垫、设置悬念、吸引读者、激发读者的阅读兴趣、点明中心(又叫主旨)。作答本题,注意结合上下文体会。答案:承接上文,起过渡作用。这一句也是本段的中心句。“这样的境界”根据上文可以得出是指:我的心愿、设想,即“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”。“并不容易”后文列出了世界形势的复杂性。8.【对应考点:把握文章结构】第4段中开头“中华文明经历了几千年,积聚了先人的聪明智慧和宝贵经验”,后文如何体现的? ?

?解析:注意文章内容的前后关联。特别注意题干中“后文”一词,确定答题区间。然后抓住文中关键提示词,“中国历史上有过这样的例子、我们的先辈留下了许多包含了深刻哲理的宝贵经验”。答案:第5段中列举了中国历史上唐朝的例子,最终日本和当时的中国达到了双赢的结果。第6段中列举孔子的话和流传广泛的格言。这些都是在印证中华文明经历了几千年,积聚了先人的聪明智慧和宝贵经验。课外悦读 延伸学习一方阳光

四合房是一种闭锁式的建筑,四面房屋的门窗都朝着天井。从外面看,厚墙高檐密不通风。我是在这样关防严密的“碉堡”里出生的。这碉堡用青砖砌成,黑瓦盖顶,灰砖铺地,墙壁、窗棂、门板,没有一点儿鲜艳的颜色。即使天气晴朗,室内的角落里也黯淡阴冷。

四合房的主房,门窗向南。中午的阳光越过南房,倾泻下来,泼在主房的墙上。开在这面墙上的窗子,用一层棉纸糊得严丝合缝,阳光只能从房门伸进来,照门框的形状,在方砖上画出一片长方形。这是一片光明温暖的租界,像一块发亮的地毯。

然后,一只用麦秆编成的坐墩,摆在阳光里。一双矜持的小脚,走进阳光,脚边出现了她的针线筐;一只狸猫,跳上她的膝盖。然后,一个男孩蹲在膝前,玩弄针线筐里的古铜顶针。这就是我和我的母亲。 如果有人问母亲:你最喜欢什么?她的答复,八成是冬季晴天这门内的一方阳光。我清楚记得一股暖流缓缓充进我的棉衣,我的毛孔张开,承受热絮的轻烫。血液把这种快乐传遍内脏,最后在脸颊上留下红润。

在那一方阳光里,我持一本《三国演义》或《精忠说岳》,念给母亲听。渐渐地,我发现,母亲的兴趣仿佛并不在乎重温那些早已熟知的故事。每逢故事告一段落,我替母亲把绣线穿进针孔,让她的眼睛休息一下。大概是暖流作怪,母亲嚷着:“我的头皮好痒!”我就攀着她的肩膀,向她的发根里找虱子,找白头发。

在我的记忆中,每到冬天,母亲也总要抱怨她的脚痛。

她的脚是冻伤的。做媳妇的时候,住在阴暗的南房里,整年劳作。寒凛凛的水汽,从地下冒上来,首先侵害她的脚,使之永远冰冷。冬天乍到,她的脚面和脚跟立即有了反应:看得见的,是肌肉变色、浮肿;看不见的,是隐隐刺骨的疼痛。

分了家,有自己的主房,可是年年脚痛依然。在那一方阳光里,母亲是侧坐的,她为了让一半阳光给我,把自己的半个身子放在阴影里。左足的伤害没有复原,右足受到的摧残反而加重了。母亲不时皱起眉头,咬一咬牙。尽管只是身体轻轻地震动,不论我在做什么,那猫睡得多甜,我们都能感觉出来。 “妈,我把你的座位搬到另一边来好不好?让右脚也多晒一点太阳。”我站起来,推她的肩。母亲低头含笑,摇摇头。

座位终于搬到对面去了。狸猫受了惊,跳到院子里去。母亲连声呼唤,我去捉它,连我自己也没有回到母亲身边。

以后,母亲一旦坐定,就再也不肯移动。

母亲在那一方阳光里,说过许多梦。

母亲说,她在梦中抱着我,一双赤足埋在几寸厚的碎琉璃碴儿里面,无法举步。四野空空旷旷,一望无边都是碎琉璃,碎片最薄最锋利的地方有一层青光,纯钢打造的刀尖才有那种锋芒。梦中的我躺在母亲怀里,光着身体睡得很熟。母亲独立苍茫,汗流满面,觉得我的身体愈来愈重,渐似下坠……想到这里,她的心立即先被琉璃碎片刺穿了。某种疼痛由小腿向上蔓延,直到两肩、两臂…… 就在近乎绝望的时候,母亲身旁突然出现一小块明亮干净的土地,像一方阳光那么大,平平坦坦,正好可以安置一个婴儿。母亲用尽最后的力气,把我轻轻放下。谁知道我着地以后,地面忽然倾斜,我安身的地方像是一个又陡又长的滑梯,没有尽头。我飞似地滑下去,转眼间变成一个小黑点。

在难测的危急中,母亲大叫。醒来之后,略觉安慰的倒不是我好好地睡在房子里,而是事后记起我在滑行中突然长大,还遥遥向她挥手。

于是,她有了混合着骄傲的哀愁。她放下针线,把我搂在怀里:“如果你长大了,如果你到很远的地方去,不能回家,你会不会想念我?”

当时,我唯一的远行经验是到外婆家。外婆家很好玩,每一次都在父母逼迫下不情愿地回来。母亲梦中滑行的景象引人入胜,我立即想到滑冰,急于换一双鞋去找那个冰封了的池塘。 跃跃欲试的儿子,正设法挣脱他的母亲。

母亲放开手凝视我:“只要你争气,成器,即使在外面忘了我,我也不怪你。”

(选自王鼎钧散文《风雨阴晴》,有删改)

赏析:“一方阳光”作为文章的线索,串起母子间的诸多温情。阳光象征着母爱的温暖和家庭生活的惬意,形象地表达出作品的主旨。母爱如流水脉脉地流入“我”的心窝,“我”对操劳成疾的母亲,看在眼里,疼在心里。文章以朴实深沉的语言,叙写真实的生活,抒发真挚的感情,感人至深,引人深思。谢谢观赏!