2018版高中语文专题4走进语言现场倾听永不消逝的歌声课件苏教版必修4

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文专题4走进语言现场倾听永不消逝的歌声课件苏教版必修4 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 293.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-06-30 22:00:59 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。永不消逝的歌声书香晨读课前预习课堂探究随堂检测课后悦读书香晨读 开卷有益国学讲堂1.子在齐闻《韶》,三月不知肉味。曰:“不图为乐之至于斯也。”(《论语》)

【译文】 孔子在齐国听《韶乐》,好长时间吃肉不觉滋味。他说:“没想到好音乐这样迷人。”

【领悟】 我们听了优美的音乐以后,心境为之宁静,思想为之专一,吃饭的时候竟然也不知道自己在吃饭,欣赏优美的音乐就会到了忘我的境界。

2.叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“汝奚不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”(《论语》)

【译文】 叶公问子路,孔子是怎样的人,子路不回答。孔子说:“你怎么不说:他这个人啊,发愤时就忘记吃饭,高兴起来就忘记了忧愁,竟然连自己衰老了也不知道,如此而已。”

【领悟】 这种为学的精神,我们要效法。孔子的人生修养,是永远年轻的,我们要像他一样,能“苟日新,日日新,又日新”,永远是进步的,随时有新的境界。导入阅读 在三毛离开大陆短短的几个月时间,按捺不住兴奋心情的三毛和王洛宾书信寄情,鸿雁传书。不到一个月,王洛宾就收到了三毛的第一封来信:

亲爱的朋友,洛宾:

1990年4月27日万里迢迢,为了去认识你,这份情不是偶然,是天命。没法抗拒的。我不要称呼你老师,我们是一种没有年龄的人,一般世俗的观念,拘束不了你,也拘束不了我。尊敬与爱,并不在一个称呼上,我也不认为你的心已经老了。回来早了三天,见过你,以后的路,在成都,走的相当无所谓,后来,不想再走下去,就回来闭上眼睛,全是你的影子。没有办法。照片上,看我们的眼睛,看我们不约而同的帽子,看我们的手,还有现在,我家中蒙着纱巾的灯,跟你,都是一样的。你无法要求我不爱你,在这一点上,我是自由的。上海我不去了,给我来信。9月再去看你。寄上照片四大张一小张,还有很多。每次信中都寄,怕一次寄去要失落。想你,新加坡之行再说,我担心自己跑去你不好安排。秋天一定见面。

三毛 面对三毛炽热的感情,已经76岁高龄的王洛宾似乎也感觉到了什么。王洛宾写信给三毛,委婉表达自己的彷徨:萧伯纳有一把破旧的雨伞,早已失去了雨伞的作用,但他出门依然带着它,把它当作拐杖用。王洛宾自嘲而诚恳地说,他就像萧伯纳那把破旧的雨伞。之后,王洛宾减缓了给三毛写信的时间。为此,三毛匆匆来信,责怪王洛宾:“你好残忍,让我失去了生活的拐杖!”课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者

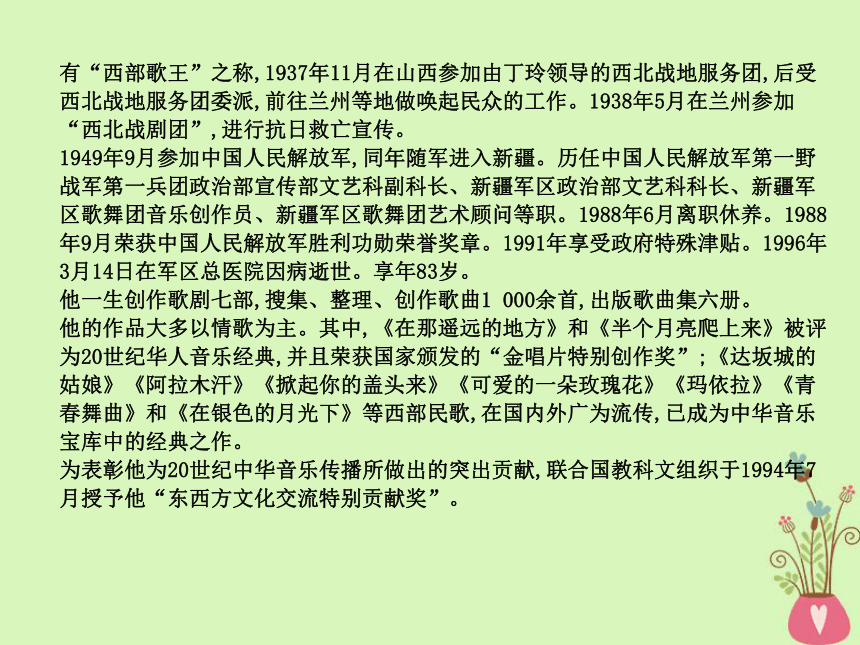

王洛宾(1913-1996),中国20世纪最负盛名的民族音乐家之一。籍贯北京。1934年毕业于北京师范大学音乐系。他1938年在兰州改编了第一首新疆民歌《达坂城的姑娘》之后,便与西部民歌结下了不解之缘,并从此在大西北生活了近六十年(其间曾先后两次入狱达十八年之久),将传奇般的一生都献给了西部民歌的创作和传播事业。有“西部歌王”之称,1937年11月在山西参加由丁玲领导的西北战地服务团,后受西北战地服务团委派,前往兰州等地做唤起民众的工作。1938年5月在兰州参加“西北战剧团”,进行抗日救亡宣传。

1949年9月参加中国人民解放军,同年随军进入新疆。历任中国人民解放军第一野战军第一兵团政治部宣传部文艺科副科长、新疆军区政治部文艺科科长、新疆军区歌舞团音乐创作员、新疆军区歌舞团艺术顾问等职。1988年6月离职休养。1988年9月荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉奖章。1991年享受政府特殊津贴。1996年3月14日在军区总医院因病逝世。享年83岁。

他一生创作歌剧七部,搜集、整理、创作歌曲1 000余首,出版歌曲集六册。

他的作品大多以情歌为主。其中,《在那遥远的地方》和《半个月亮爬上来》被评为20世纪华人音乐经典,并且荣获国家颁发的“金唱片特别创作奖”;《达坂城的姑娘》《阿拉木汗》《掀起你的盖头来》《可爱的一朵玫瑰花》《玛依拉》《青春舞曲》和《在银色的月光下》等西部民歌,在国内外广为流传,已成为中华音乐宝库中的经典之作。

为表彰他为20世纪中华音乐传播所做出的突出贡献,联合国教科文组织于1994年7月授予他“东西方文化交流特别贡献奖”。2.背景解读

王洛宾是中国近现代音乐史上使新疆民歌走向全国、走向世界的第一人。在大西北广袤的土地上,他以满腔的热血和诚挚的赤子之情先后搜集、整理、创作了700多首在天山南北广为流传的民歌。大量搜集、整理、改编过的歌曲,因加入了他的才情和过滤,而升华为精品名品。这个人,就是被誉为“西部歌王”“中国民歌第一人”的王洛宾,而他最钟情的称呼却是西部民歌的“传歌人”。这位生于1913年的老人,1996年3月14日溘然长逝。

1996年4月24日,为了悼念这位让中国民歌传遍世界的“传歌人”,中央人民广播电台《今晚八点半》节目制作并演播(雅坤主播)了音乐专题节目《永不消逝的歌声——纪念音乐家王洛宾》,这个节目获得“中国广播文艺奖”一等奖。3.文化常识

专题片:是运用纪实的手段,对过去或现在社会生活的某一领域或某一方面,给予集中的、深入的报道,内容较为专一,形式多样,允许采用多种艺术手段表现社会生活,允许创作者直接阐明观点的纪实性广播或影片,它是介乎新闻和电台或电视艺术之间的一种音视文化形态,既有新闻的真实性,又具备艺术的审美性。二、基础积累

1.字音辨识

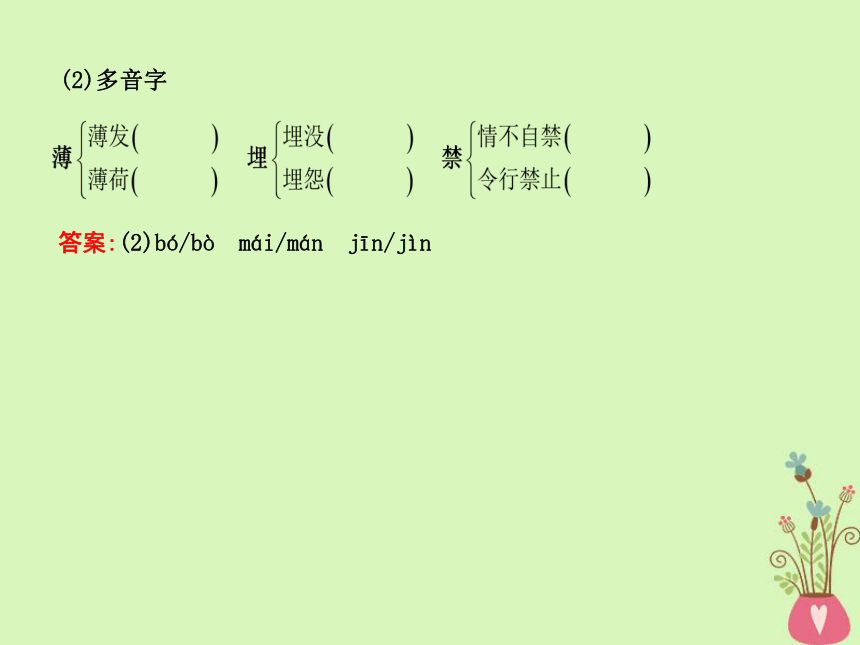

(1)单音字答案:(1)kuài zhì liè chōng jǐng dài juān mǐ róng kě wǎn答案:(2)bó/bò mái/mán jīn/jìn(2)多音字答案:(1)干冽 泉香酒洌 (2)署名 暑假 (3)遗憾 震撼 (4)天赋 文斌2.字形辨认3.成语梳理

解释下列成语的意思。

(1)脍炙人口: ?

答案:美味人人都爱吃,比喻好的诗文或事物,人人都称赞。

(2)不胫而走: ?

答案:没有腿却能跑,形容传布迅速。

(3)浑然一体: ?

答案:形容完整,不可分割;也形容文章、绘画,布置匀整,结构严谨。

(4)融会贯通: ?

答案:参考多方面的知识或道理而得到全面的透彻的领悟。

(5)厚积薄发: ?

答案:形容只有充分准备才能把事情办好。课堂探究 合作学习一、整体感知

1.结构图解2.写法鉴赏

(1)节目思路清晰,内涵深厚。

作者围绕“永不消逝的歌声”这一线索,营造了良好的谈话氛围。节目中基本没有念稿和摆布的痕迹,具有“言为心声”的听觉感染力。节目中选用人物谈话近二分之一,多处人物谈话紧扣主题,不仅将声音传真、传神、传情的特性发挥到最大限度,也让读者对王洛宾的生平及其影响有了一个清晰的了解。这些谈话既平实又深刻,让人似能感觉到平静背后的心灵震颤,给人以尽在不言中的联想。与人物谈话相得益彰的是来自作者的分析点评,这分析是人物谈话内涵的理性支撑,对生发主题有着高屋建瓴的作用。其中作者到位的言谈和对整个节目架构与思路的整合,使文章思路清晰,内涵浑厚。(2)简约、平淡的风格。

访谈节目的风格与个性首先要服从节目的定位,要适应听众对节目的需求,真正使听众感到“开机有益”“开机有用”。节目的生命力在于节目丰富的内容。透过《永不消逝的歌声》节目的整体效果,我们能领悟作者对节目风格的个性追求——简约是美,平淡是真。文风上,作者努力追求白描到底、不事雕琢,平淡中透出亲和与深沉。文章通篇由对话和作者的评论组成,并没有刻意用文字性的语言加以描绘。可以说,本文的语言寓“顶通俗”与“顶深刻”于一体,属于艺术上的返璞归真。二、局部揣摩

1.本文倒叙为什么要从追悼会写起?参考答案:(1)为了引出歌曲《在那遥远的地方》,引起听众(读者)的兴趣。

(2)为下文写“歌王”的巨大影响,对民族和世界音乐的巨大贡献作铺垫。2.王洛宾为什么说“传歌者”这个称呼对他是“恰如其分”?参考答案:(1)因为流传的歌曲大多是他整理或改编的,自己仅仅使其流传的更加广泛。

(2)这更表明了他谦虚、甘于淡泊名利的崇高品格。3.根据“歌王”的传奇经历归纳其性格特征。参考答案:(1)热爱民族音乐;(2)甘于奉献、淡泊名利;(3)坚忍不拔、胸襟宽广;(4)谦虚乐观、不耻下问。4.本文题目换成“永远的‘歌王’”好不好?请简要分析。参考答案:不好。(1)本文的线索是“歌声”,而不是“歌王”;(2)从文中内容来看,很多人是对他的歌曲很熟悉,却不了解他本人,“永远的‘歌王’”不能全部概括整篇内容;(3)“永不消逝的歌声”更有韵味,更有诗意,也更能吸引读者或听众。【高考小贴士】

文章标题的作用

(1)点明写作对象的特点和多层含义。

(2)表达作者主观的感情和态度。

(3)揭示文章的主旨或哲理。

(4)文章的线索或结构框架。三、探究争鸣

作为崇拜的偶像,同是“歌者”,王洛宾、周杰伦(或梁静茹)你更喜欢谁?说说你的理由。思路提示一:我更喜欢王洛宾。(1)流行的音乐是靠时间来衡量的,不是靠名气来衡量的。从社会的评价来看,前者是音乐家,是传播民族音乐的使者,而后者仅仅是著名歌手。(2)无论是对民族还是对世界音乐的贡献,王洛宾的贡献远非后者所能相提并论的。

思路提示二:我更喜欢后者。王洛宾的歌虽然优美动听,但更多的是维吾尔族的音乐,和流行音乐比起来,现代气息少了点,音乐也需要与时俱进。而后者更适合年轻人。

思路提示三:我更喜欢王洛宾。从个人人格魅力上讲,前者那富有传奇色彩的经历,宽广的胸襟,积极向上的乐观精神以及无私的奉献精神都是值得我们年青一代学习的。我们崇拜偶像,绝不是简单地去崇拜偶像的名声或资产,更应该去崇拜他所作的贡献和优秀的人格魅力。随堂检测 巩固学习一、基础知识

1.下列词语中加点字的读音完全正确的一组是( )解析:D A项,“应”应读yìng;B项,“载”应读zài;C项,“赡”应读shàn。2.下列词语中,错别字最多的一组是( )

A.鉴名 倾听 趣势 耳熟能详

B.按装 威协 溜鸟 团团园园

C.遗撼 选拨 伺侯 一笑了之

D.祟拜 询问 支撑 悬而未决解析:B A项,鉴—签,趣—趋;B项,按—安,协—胁,溜—遛,园园—圆圆;C项,撼—憾,拨—拔,侯—候;D项,祟—崇。3.(2017·湖南邵阳第二中学高二月考)下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )A.①③⑤ B.①④⑥ C.②③⑤ D.②④⑥解析:D ①别有洞天:洞中另有一个天地。形容风景奇特,引人入胜。②不可理喻:没法跟他讲道理。形容蛮横或固执。此处不合语境。③哀而不伤:原来指悲伤不至于使人伤害身心。后形容诗歌、音乐优美雅致,感情适度,也比喻做事情适中,没有过与不及之处。与句意吻合。④金针度人:指把某种技艺的诀窍授予别人。此处望文生义。⑤光风霁月:形容清新明净的气候和景象。也比喻人胸怀坦荡,品德高尚。⑥釜底游鱼:在锅里游着的鱼。比喻处在绝境的人。也比喻即将灭亡的事物。不合语境。4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.未来5-10年,感知方面的人工智能会进展到能够和人类智能相匹敌,计算机语音、视觉甚至会超过人,每一个商业应用都可以会被人工智能颠覆掉。

B.雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,作为肩负历史使命的发展新区,雄安的前途不可限量,发展的前景值得期待。

C.目前很多房企在加强成本控制以及资金周转速度方面取得了一些成绩,但这两方面的发展终究会遇到瓶颈,房企的可持续发展关键在于战略转型。

D.绣花是慢工出细活,刺绣需要精心、耐心和恒心,其实,岂止是脱贫攻坚需要“绣花”功夫,做任何工作都需要下一番“绣花”功夫不可。解析:B A项,成分残缺,在“匹敌”后加“的程度”。C项,“加强”与“周转速度”不搭配,应在“周转速度”前加上“提高”。D项,句式杂糅,或说“需要下一番‘绣花’功夫”,或说“非下一番‘绣花’功夫不可”。5.(2017·安徽马鞍山二中等两校高三阶段测试)填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( )

读书 ① 靠几分钟的热度就能完成的, ② 应该是一种长期坚持的行为。参与读书活动无可厚非,也便于结交更多爱好读书的朋友, ③ 出现读书娱乐化、狂欢化的倾向,就值得警惕了。 ④ 真正的读书人不会太在意读书的形式, ⑤ 遇到一本好书, ⑥ 何时何地,都会品读,在他们看来,天天都是“读书日”。?解析:D 可先根据①处排除A项和B项,“不仅……还……”“不必……就……”不搭配;①②处为并列关系;③处可以是假设或转折的情况,但不能空缺。④处针对“真正的读书人”发议论,无须添加词语,也能与上文很好地衔接。⑤处填“只有”不当,不是必要条件,而是充分条件,选“只要”更适宜。据此可确定答案为D项。6.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不得超过15个字。

筷子最早的称呼是“箸”,“箸”字的繁体字是“筯”,从读音和字形上,就可以看出,① 。筷子不仅是中国人生活中必不可少的工具,更是中国文化的载体之一。一些有关筷子的习俗至今流传,比如,筷子的摆放和使用要有讲究。首先,要会摆放筷子。筷子要整齐地摆放在进食者的右手边,不要将一双筷子一反一正并列摆放,也不要将筷子用于进食的一端朝外摆放。其次,② 。不可取位过高,这样容易被认为清高孤傲,也有远离父母家门的嫌疑;

③ ,这样容易被认为笨拙,也显得缺乏教养。?解析:本题考查语言表达的连贯,内容涉及我国的传统文化。从繁体字的“筯”,结合现在筷子的功用,可以看出①空是“帮助”人们吃饭。②空前有“其次”,结合前面的“首先”,那是摆放筷子,这就是“使用筷子”。③空和②空照应,且③空前面有“不可取位过高”,那么这里应该是“不可取位过低”。

答案:①筷子的主要功能是帮助人们进食 ②要会使用筷子 ③但也不可取位过低7.心理学中存在着许多有趣的“倒U曲线”,下图就是表现压力与工作绩效关系的“倒U曲线”,请根据下图写出关于压力与工作绩效关系的两条结论并给出一条建议。 ?

? 解析:本题属于图文转换中的图表转换。题干要求“根据下图写出关于压力与工作绩效关系的两条结论并给出一条建议”,对于前者,应关注图表上的对象,应是“压力”与“绩效”,从曲线的走向可以看出,压力过小和压力过大的时候,业绩的表现都较差;而适度的压力水平却能达到绩效的高峰。至于提出建议,应针对前面的两个结论提出。

答案:结论一:当压力过小或压力过大时,业绩表现较差。

结论二:适度的压力能提升工作绩效。/压力水平适度时能达到绩效高峰。

建议:为了提升工作业绩,进行压力管理十分必要。(意思相近即可)二、课内阅读

阅读课文第16~30段,回答8~11题。

8.【对应考点:理解文中重要句子的含意】第16、17自然段中的景物描写在文中有什么作用? ?

? 答案:(1)暗示“歌王”在监狱中被监禁十几个春秋。

(2)以物喻人,赞美“歌王”和白杨一样有顽强的生命力,有积极向上的精神。

(3)为了引出下面的歌曲《高高的白杨》。9.【对应考点:筛选并整合文中信息】第24段作者为何将《青春舞曲》同“歌王”去世联系在一起? ?

? 答案:(1)赞美“歌王”有一颗“永远年轻”的心。

(2)引出“歌王”的追求和一生的巨大贡献。

(3)暗扣题目,突出主题,与开头呼应。10.【对应考点:分析文章的主要表现手法】课文中为什么两次插入歌曲《在那遥远的地方》? ?

? 答案:(1)开头是为了引起下文,引起读者(听众)的兴趣;后面是为了引出“歌王”的巨大影响和贡献,以突出主题。

(2)前后呼应,使结构紧凑严谨。

(3)呼应题目,为下文的抒情作铺垫。11.【对应考点:探究文本中的某些问题,提出自己的见解】你认为“传歌者”这个评价是贬低了王洛宾,还是真的“恰如其分”? ?

? 答案:贬低了王洛宾。他的歌传唱到祖国各地,传唱到世界上每一个有中国人的地方,说明他的歌受大众喜爱。他“60年音乐生涯中留下的700多首民歌”,虽然是搜集整理的,但都经过了他的艺术加工甚至改编;而“300多首创作歌曲”更是与“传唱”无关,他是一个扎根于边疆的真正的艺术家。课后悦读 延伸学习白岩松杨澜激情现场(节选)

朱军:两位在选择这个职业或者在进入这个职业的时候,你们觉得在心理上自己最需要克服的是什么东西?

白岩松:我让前辈先讲。(笑)

杨澜:你不要老显得这么年轻好不好?(大笑)我跟岩松估计是同一年的,你还比我早一年大学毕业。OK,我不透露你的年龄了。(边笑边说) 白岩松:但是从做主持人的这个角度来说,她是前辈,我是看她节目长大的。(笑弯腰)1993年的2月份,当时我在电台,崔永元老哥突然给我打了个电话,“电视台正攒一节目呢,缺一策划”。当时明显感觉工资不够花,他说可以兼职,我就去了,到那儿给主持人当策划。《东方时空》开播前几天,我们的制片人突然给我订了一张去山东的火车票,我完全懵了。他说:“你去北京火车站,有一个化妆的人在等你。”原来他让我去山东采访《东方之子》,那是《东方之子》第一期节目。到了山东以后,我说不知道怎么看摄像机,他们就说:“你采访你的,电视找你,不是你找电视。”我就由策划变成了主持人。但是真正在心里头成为主持人是在1995年。到1995年的时候,我才开始琢磨这是个什么行当,到现在还没想明白呢。 朱军:应该想明白了吧。前一段时间,白岩松辞去了三个栏目的制片人职务,专心致志地做主持人。

白岩松:我比12年前长得好看了。(热烈的掌声)12年前我110多斤,那时候真是营养缺乏,现在我160多斤。我的一个同行叫刘爽,原来是《东方之子》的主持人,他的四个字给我的印象很深:相由心生。他说,人的相貌是可以改变的。我觉得我没有过去长得那么尖锐了。

杨澜:人不说嘛,一看白岩松事情就大了,一看崔永元就没事了。现在我回过头来看,觉得这个世界让我感到很困惑。

(台下的崔永元一直坏笑)

朱军:做了这么多年之后,我特别想知道,什么样的主持人才是最好的主持人? 杨澜:我觉得一个主持人是不能和他主持的节目分开的,就像朱军和《艺术人生》已经完全捆在一起了,长在一起了,分不开了。我就觉得你就是一个好的主持人。

白岩松:曾经说过一句话,经常被人误解成白岩松特别狂。他问我说:“你认为最好的主持人是什么样?”我说希望是十年后的自己。十年前我这么说,但是我发现没实现,所以我现在还得这么说。这样你就不会对现在很满意。假如有机会——可能我们都很难有这个机会——像球星挂靴有一个告别赛的话,最好的主持人就是在告别赛的时候自己去意已决,而别人恋恋不舍。

杨澜:这还有点意思。(掌声)那就是说,最不好的主持人就是自己还恋恋不舍,而别人去意已决。(边说边大笑) 赏析:在提倡个性化话语的时代,主持人和节目必须形成自己独特的个性风格。这种风格绝不仅仅是华丽的“外壳”,更重要的是内涵。白岩松、杨澜向我们展示的正是这种内涵——睿智、幽默、坦诚、自然。谢谢观赏!

【译文】 孔子在齐国听《韶乐》,好长时间吃肉不觉滋味。他说:“没想到好音乐这样迷人。”

【领悟】 我们听了优美的音乐以后,心境为之宁静,思想为之专一,吃饭的时候竟然也不知道自己在吃饭,欣赏优美的音乐就会到了忘我的境界。

2.叶公问孔子于子路,子路不对。子曰:“汝奚不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”(《论语》)

【译文】 叶公问子路,孔子是怎样的人,子路不回答。孔子说:“你怎么不说:他这个人啊,发愤时就忘记吃饭,高兴起来就忘记了忧愁,竟然连自己衰老了也不知道,如此而已。”

【领悟】 这种为学的精神,我们要效法。孔子的人生修养,是永远年轻的,我们要像他一样,能“苟日新,日日新,又日新”,永远是进步的,随时有新的境界。导入阅读 在三毛离开大陆短短的几个月时间,按捺不住兴奋心情的三毛和王洛宾书信寄情,鸿雁传书。不到一个月,王洛宾就收到了三毛的第一封来信:

亲爱的朋友,洛宾:

1990年4月27日万里迢迢,为了去认识你,这份情不是偶然,是天命。没法抗拒的。我不要称呼你老师,我们是一种没有年龄的人,一般世俗的观念,拘束不了你,也拘束不了我。尊敬与爱,并不在一个称呼上,我也不认为你的心已经老了。回来早了三天,见过你,以后的路,在成都,走的相当无所谓,后来,不想再走下去,就回来闭上眼睛,全是你的影子。没有办法。照片上,看我们的眼睛,看我们不约而同的帽子,看我们的手,还有现在,我家中蒙着纱巾的灯,跟你,都是一样的。你无法要求我不爱你,在这一点上,我是自由的。上海我不去了,给我来信。9月再去看你。寄上照片四大张一小张,还有很多。每次信中都寄,怕一次寄去要失落。想你,新加坡之行再说,我担心自己跑去你不好安排。秋天一定见面。

三毛 面对三毛炽热的感情,已经76岁高龄的王洛宾似乎也感觉到了什么。王洛宾写信给三毛,委婉表达自己的彷徨:萧伯纳有一把破旧的雨伞,早已失去了雨伞的作用,但他出门依然带着它,把它当作拐杖用。王洛宾自嘲而诚恳地说,他就像萧伯纳那把破旧的雨伞。之后,王洛宾减缓了给三毛写信的时间。为此,三毛匆匆来信,责怪王洛宾:“你好残忍,让我失去了生活的拐杖!”课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者

王洛宾(1913-1996),中国20世纪最负盛名的民族音乐家之一。籍贯北京。1934年毕业于北京师范大学音乐系。他1938年在兰州改编了第一首新疆民歌《达坂城的姑娘》之后,便与西部民歌结下了不解之缘,并从此在大西北生活了近六十年(其间曾先后两次入狱达十八年之久),将传奇般的一生都献给了西部民歌的创作和传播事业。有“西部歌王”之称,1937年11月在山西参加由丁玲领导的西北战地服务团,后受西北战地服务团委派,前往兰州等地做唤起民众的工作。1938年5月在兰州参加“西北战剧团”,进行抗日救亡宣传。

1949年9月参加中国人民解放军,同年随军进入新疆。历任中国人民解放军第一野战军第一兵团政治部宣传部文艺科副科长、新疆军区政治部文艺科科长、新疆军区歌舞团音乐创作员、新疆军区歌舞团艺术顾问等职。1988年6月离职休养。1988年9月荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉奖章。1991年享受政府特殊津贴。1996年3月14日在军区总医院因病逝世。享年83岁。

他一生创作歌剧七部,搜集、整理、创作歌曲1 000余首,出版歌曲集六册。

他的作品大多以情歌为主。其中,《在那遥远的地方》和《半个月亮爬上来》被评为20世纪华人音乐经典,并且荣获国家颁发的“金唱片特别创作奖”;《达坂城的姑娘》《阿拉木汗》《掀起你的盖头来》《可爱的一朵玫瑰花》《玛依拉》《青春舞曲》和《在银色的月光下》等西部民歌,在国内外广为流传,已成为中华音乐宝库中的经典之作。

为表彰他为20世纪中华音乐传播所做出的突出贡献,联合国教科文组织于1994年7月授予他“东西方文化交流特别贡献奖”。2.背景解读

王洛宾是中国近现代音乐史上使新疆民歌走向全国、走向世界的第一人。在大西北广袤的土地上,他以满腔的热血和诚挚的赤子之情先后搜集、整理、创作了700多首在天山南北广为流传的民歌。大量搜集、整理、改编过的歌曲,因加入了他的才情和过滤,而升华为精品名品。这个人,就是被誉为“西部歌王”“中国民歌第一人”的王洛宾,而他最钟情的称呼却是西部民歌的“传歌人”。这位生于1913年的老人,1996年3月14日溘然长逝。

1996年4月24日,为了悼念这位让中国民歌传遍世界的“传歌人”,中央人民广播电台《今晚八点半》节目制作并演播(雅坤主播)了音乐专题节目《永不消逝的歌声——纪念音乐家王洛宾》,这个节目获得“中国广播文艺奖”一等奖。3.文化常识

专题片:是运用纪实的手段,对过去或现在社会生活的某一领域或某一方面,给予集中的、深入的报道,内容较为专一,形式多样,允许采用多种艺术手段表现社会生活,允许创作者直接阐明观点的纪实性广播或影片,它是介乎新闻和电台或电视艺术之间的一种音视文化形态,既有新闻的真实性,又具备艺术的审美性。二、基础积累

1.字音辨识

(1)单音字答案:(1)kuài zhì liè chōng jǐng dài juān mǐ róng kě wǎn答案:(2)bó/bò mái/mán jīn/jìn(2)多音字答案:(1)干冽 泉香酒洌 (2)署名 暑假 (3)遗憾 震撼 (4)天赋 文斌2.字形辨认3.成语梳理

解释下列成语的意思。

(1)脍炙人口: ?

答案:美味人人都爱吃,比喻好的诗文或事物,人人都称赞。

(2)不胫而走: ?

答案:没有腿却能跑,形容传布迅速。

(3)浑然一体: ?

答案:形容完整,不可分割;也形容文章、绘画,布置匀整,结构严谨。

(4)融会贯通: ?

答案:参考多方面的知识或道理而得到全面的透彻的领悟。

(5)厚积薄发: ?

答案:形容只有充分准备才能把事情办好。课堂探究 合作学习一、整体感知

1.结构图解2.写法鉴赏

(1)节目思路清晰,内涵深厚。

作者围绕“永不消逝的歌声”这一线索,营造了良好的谈话氛围。节目中基本没有念稿和摆布的痕迹,具有“言为心声”的听觉感染力。节目中选用人物谈话近二分之一,多处人物谈话紧扣主题,不仅将声音传真、传神、传情的特性发挥到最大限度,也让读者对王洛宾的生平及其影响有了一个清晰的了解。这些谈话既平实又深刻,让人似能感觉到平静背后的心灵震颤,给人以尽在不言中的联想。与人物谈话相得益彰的是来自作者的分析点评,这分析是人物谈话内涵的理性支撑,对生发主题有着高屋建瓴的作用。其中作者到位的言谈和对整个节目架构与思路的整合,使文章思路清晰,内涵浑厚。(2)简约、平淡的风格。

访谈节目的风格与个性首先要服从节目的定位,要适应听众对节目的需求,真正使听众感到“开机有益”“开机有用”。节目的生命力在于节目丰富的内容。透过《永不消逝的歌声》节目的整体效果,我们能领悟作者对节目风格的个性追求——简约是美,平淡是真。文风上,作者努力追求白描到底、不事雕琢,平淡中透出亲和与深沉。文章通篇由对话和作者的评论组成,并没有刻意用文字性的语言加以描绘。可以说,本文的语言寓“顶通俗”与“顶深刻”于一体,属于艺术上的返璞归真。二、局部揣摩

1.本文倒叙为什么要从追悼会写起?参考答案:(1)为了引出歌曲《在那遥远的地方》,引起听众(读者)的兴趣。

(2)为下文写“歌王”的巨大影响,对民族和世界音乐的巨大贡献作铺垫。2.王洛宾为什么说“传歌者”这个称呼对他是“恰如其分”?参考答案:(1)因为流传的歌曲大多是他整理或改编的,自己仅仅使其流传的更加广泛。

(2)这更表明了他谦虚、甘于淡泊名利的崇高品格。3.根据“歌王”的传奇经历归纳其性格特征。参考答案:(1)热爱民族音乐;(2)甘于奉献、淡泊名利;(3)坚忍不拔、胸襟宽广;(4)谦虚乐观、不耻下问。4.本文题目换成“永远的‘歌王’”好不好?请简要分析。参考答案:不好。(1)本文的线索是“歌声”,而不是“歌王”;(2)从文中内容来看,很多人是对他的歌曲很熟悉,却不了解他本人,“永远的‘歌王’”不能全部概括整篇内容;(3)“永不消逝的歌声”更有韵味,更有诗意,也更能吸引读者或听众。【高考小贴士】

文章标题的作用

(1)点明写作对象的特点和多层含义。

(2)表达作者主观的感情和态度。

(3)揭示文章的主旨或哲理。

(4)文章的线索或结构框架。三、探究争鸣

作为崇拜的偶像,同是“歌者”,王洛宾、周杰伦(或梁静茹)你更喜欢谁?说说你的理由。思路提示一:我更喜欢王洛宾。(1)流行的音乐是靠时间来衡量的,不是靠名气来衡量的。从社会的评价来看,前者是音乐家,是传播民族音乐的使者,而后者仅仅是著名歌手。(2)无论是对民族还是对世界音乐的贡献,王洛宾的贡献远非后者所能相提并论的。

思路提示二:我更喜欢后者。王洛宾的歌虽然优美动听,但更多的是维吾尔族的音乐,和流行音乐比起来,现代气息少了点,音乐也需要与时俱进。而后者更适合年轻人。

思路提示三:我更喜欢王洛宾。从个人人格魅力上讲,前者那富有传奇色彩的经历,宽广的胸襟,积极向上的乐观精神以及无私的奉献精神都是值得我们年青一代学习的。我们崇拜偶像,绝不是简单地去崇拜偶像的名声或资产,更应该去崇拜他所作的贡献和优秀的人格魅力。随堂检测 巩固学习一、基础知识

1.下列词语中加点字的读音完全正确的一组是( )解析:D A项,“应”应读yìng;B项,“载”应读zài;C项,“赡”应读shàn。2.下列词语中,错别字最多的一组是( )

A.鉴名 倾听 趣势 耳熟能详

B.按装 威协 溜鸟 团团园园

C.遗撼 选拨 伺侯 一笑了之

D.祟拜 询问 支撑 悬而未决解析:B A项,鉴—签,趣—趋;B项,按—安,协—胁,溜—遛,园园—圆圆;C项,撼—憾,拨—拔,侯—候;D项,祟—崇。3.(2017·湖南邵阳第二中学高二月考)下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是( )A.①③⑤ B.①④⑥ C.②③⑤ D.②④⑥解析:D ①别有洞天:洞中另有一个天地。形容风景奇特,引人入胜。②不可理喻:没法跟他讲道理。形容蛮横或固执。此处不合语境。③哀而不伤:原来指悲伤不至于使人伤害身心。后形容诗歌、音乐优美雅致,感情适度,也比喻做事情适中,没有过与不及之处。与句意吻合。④金针度人:指把某种技艺的诀窍授予别人。此处望文生义。⑤光风霁月:形容清新明净的气候和景象。也比喻人胸怀坦荡,品德高尚。⑥釜底游鱼:在锅里游着的鱼。比喻处在绝境的人。也比喻即将灭亡的事物。不合语境。4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.未来5-10年,感知方面的人工智能会进展到能够和人类智能相匹敌,计算机语音、视觉甚至会超过人,每一个商业应用都可以会被人工智能颠覆掉。

B.雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,作为肩负历史使命的发展新区,雄安的前途不可限量,发展的前景值得期待。

C.目前很多房企在加强成本控制以及资金周转速度方面取得了一些成绩,但这两方面的发展终究会遇到瓶颈,房企的可持续发展关键在于战略转型。

D.绣花是慢工出细活,刺绣需要精心、耐心和恒心,其实,岂止是脱贫攻坚需要“绣花”功夫,做任何工作都需要下一番“绣花”功夫不可。解析:B A项,成分残缺,在“匹敌”后加“的程度”。C项,“加强”与“周转速度”不搭配,应在“周转速度”前加上“提高”。D项,句式杂糅,或说“需要下一番‘绣花’功夫”,或说“非下一番‘绣花’功夫不可”。5.(2017·安徽马鞍山二中等两校高三阶段测试)填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( )

读书 ① 靠几分钟的热度就能完成的, ② 应该是一种长期坚持的行为。参与读书活动无可厚非,也便于结交更多爱好读书的朋友, ③ 出现读书娱乐化、狂欢化的倾向,就值得警惕了。 ④ 真正的读书人不会太在意读书的形式, ⑤ 遇到一本好书, ⑥ 何时何地,都会品读,在他们看来,天天都是“读书日”。?解析:D 可先根据①处排除A项和B项,“不仅……还……”“不必……就……”不搭配;①②处为并列关系;③处可以是假设或转折的情况,但不能空缺。④处针对“真正的读书人”发议论,无须添加词语,也能与上文很好地衔接。⑤处填“只有”不当,不是必要条件,而是充分条件,选“只要”更适宜。据此可确定答案为D项。6.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不得超过15个字。

筷子最早的称呼是“箸”,“箸”字的繁体字是“筯”,从读音和字形上,就可以看出,① 。筷子不仅是中国人生活中必不可少的工具,更是中国文化的载体之一。一些有关筷子的习俗至今流传,比如,筷子的摆放和使用要有讲究。首先,要会摆放筷子。筷子要整齐地摆放在进食者的右手边,不要将一双筷子一反一正并列摆放,也不要将筷子用于进食的一端朝外摆放。其次,② 。不可取位过高,这样容易被认为清高孤傲,也有远离父母家门的嫌疑;

③ ,这样容易被认为笨拙,也显得缺乏教养。?解析:本题考查语言表达的连贯,内容涉及我国的传统文化。从繁体字的“筯”,结合现在筷子的功用,可以看出①空是“帮助”人们吃饭。②空前有“其次”,结合前面的“首先”,那是摆放筷子,这就是“使用筷子”。③空和②空照应,且③空前面有“不可取位过高”,那么这里应该是“不可取位过低”。

答案:①筷子的主要功能是帮助人们进食 ②要会使用筷子 ③但也不可取位过低7.心理学中存在着许多有趣的“倒U曲线”,下图就是表现压力与工作绩效关系的“倒U曲线”,请根据下图写出关于压力与工作绩效关系的两条结论并给出一条建议。 ?

? 解析:本题属于图文转换中的图表转换。题干要求“根据下图写出关于压力与工作绩效关系的两条结论并给出一条建议”,对于前者,应关注图表上的对象,应是“压力”与“绩效”,从曲线的走向可以看出,压力过小和压力过大的时候,业绩的表现都较差;而适度的压力水平却能达到绩效的高峰。至于提出建议,应针对前面的两个结论提出。

答案:结论一:当压力过小或压力过大时,业绩表现较差。

结论二:适度的压力能提升工作绩效。/压力水平适度时能达到绩效高峰。

建议:为了提升工作业绩,进行压力管理十分必要。(意思相近即可)二、课内阅读

阅读课文第16~30段,回答8~11题。

8.【对应考点:理解文中重要句子的含意】第16、17自然段中的景物描写在文中有什么作用? ?

? 答案:(1)暗示“歌王”在监狱中被监禁十几个春秋。

(2)以物喻人,赞美“歌王”和白杨一样有顽强的生命力,有积极向上的精神。

(3)为了引出下面的歌曲《高高的白杨》。9.【对应考点:筛选并整合文中信息】第24段作者为何将《青春舞曲》同“歌王”去世联系在一起? ?

? 答案:(1)赞美“歌王”有一颗“永远年轻”的心。

(2)引出“歌王”的追求和一生的巨大贡献。

(3)暗扣题目,突出主题,与开头呼应。10.【对应考点:分析文章的主要表现手法】课文中为什么两次插入歌曲《在那遥远的地方》? ?

? 答案:(1)开头是为了引起下文,引起读者(听众)的兴趣;后面是为了引出“歌王”的巨大影响和贡献,以突出主题。

(2)前后呼应,使结构紧凑严谨。

(3)呼应题目,为下文的抒情作铺垫。11.【对应考点:探究文本中的某些问题,提出自己的见解】你认为“传歌者”这个评价是贬低了王洛宾,还是真的“恰如其分”? ?

? 答案:贬低了王洛宾。他的歌传唱到祖国各地,传唱到世界上每一个有中国人的地方,说明他的歌受大众喜爱。他“60年音乐生涯中留下的700多首民歌”,虽然是搜集整理的,但都经过了他的艺术加工甚至改编;而“300多首创作歌曲”更是与“传唱”无关,他是一个扎根于边疆的真正的艺术家。课后悦读 延伸学习白岩松杨澜激情现场(节选)

朱军:两位在选择这个职业或者在进入这个职业的时候,你们觉得在心理上自己最需要克服的是什么东西?

白岩松:我让前辈先讲。(笑)

杨澜:你不要老显得这么年轻好不好?(大笑)我跟岩松估计是同一年的,你还比我早一年大学毕业。OK,我不透露你的年龄了。(边笑边说) 白岩松:但是从做主持人的这个角度来说,她是前辈,我是看她节目长大的。(笑弯腰)1993年的2月份,当时我在电台,崔永元老哥突然给我打了个电话,“电视台正攒一节目呢,缺一策划”。当时明显感觉工资不够花,他说可以兼职,我就去了,到那儿给主持人当策划。《东方时空》开播前几天,我们的制片人突然给我订了一张去山东的火车票,我完全懵了。他说:“你去北京火车站,有一个化妆的人在等你。”原来他让我去山东采访《东方之子》,那是《东方之子》第一期节目。到了山东以后,我说不知道怎么看摄像机,他们就说:“你采访你的,电视找你,不是你找电视。”我就由策划变成了主持人。但是真正在心里头成为主持人是在1995年。到1995年的时候,我才开始琢磨这是个什么行当,到现在还没想明白呢。 朱军:应该想明白了吧。前一段时间,白岩松辞去了三个栏目的制片人职务,专心致志地做主持人。

白岩松:我比12年前长得好看了。(热烈的掌声)12年前我110多斤,那时候真是营养缺乏,现在我160多斤。我的一个同行叫刘爽,原来是《东方之子》的主持人,他的四个字给我的印象很深:相由心生。他说,人的相貌是可以改变的。我觉得我没有过去长得那么尖锐了。

杨澜:人不说嘛,一看白岩松事情就大了,一看崔永元就没事了。现在我回过头来看,觉得这个世界让我感到很困惑。

(台下的崔永元一直坏笑)

朱军:做了这么多年之后,我特别想知道,什么样的主持人才是最好的主持人? 杨澜:我觉得一个主持人是不能和他主持的节目分开的,就像朱军和《艺术人生》已经完全捆在一起了,长在一起了,分不开了。我就觉得你就是一个好的主持人。

白岩松:曾经说过一句话,经常被人误解成白岩松特别狂。他问我说:“你认为最好的主持人是什么样?”我说希望是十年后的自己。十年前我这么说,但是我发现没实现,所以我现在还得这么说。这样你就不会对现在很满意。假如有机会——可能我们都很难有这个机会——像球星挂靴有一个告别赛的话,最好的主持人就是在告别赛的时候自己去意已决,而别人恋恋不舍。

杨澜:这还有点意思。(掌声)那就是说,最不好的主持人就是自己还恋恋不舍,而别人去意已决。(边说边大笑) 赏析:在提倡个性化话语的时代,主持人和节目必须形成自己独特的个性风格。这种风格绝不仅仅是华丽的“外壳”,更重要的是内涵。白岩松、杨澜向我们展示的正是这种内涵——睿智、幽默、坦诚、自然。谢谢观赏!