为 中华之崛起而读书课件 (共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 为 中华之崛起而读书课件 (共61张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件61张PPT。为中华之崛起而读书人教版小学语文四年级25 为中华之崛起而读书陈沚 我国著名艺术家,出品画为墨龙图,写过《为中华之崛起而读书》。1.学会本课的生字、新词。

2.能有感情地朗读课文,深入体会课文中人物的思想感情。

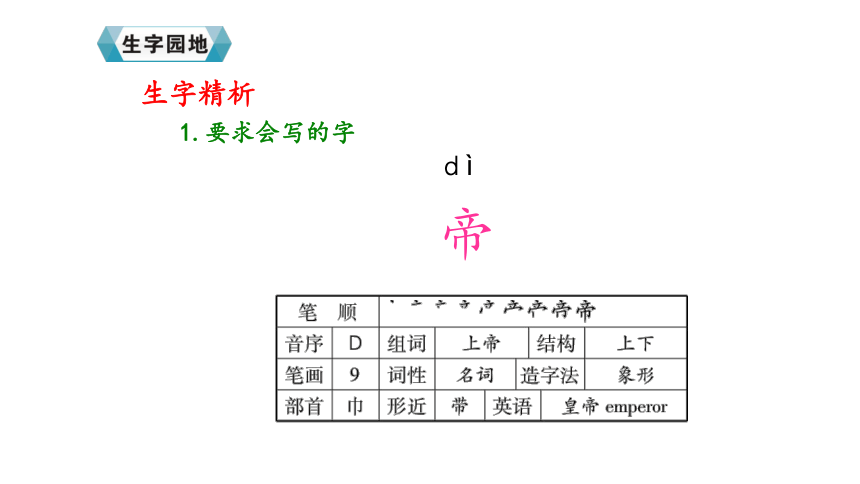

3.了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志读书的原因。感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。生字精析dì帝1.要求会写的字【读音提醒】不要读成“tí”。

【生字释义】①天神。②君主;皇帝。③帝国主义。本课“帝国”的“帝”字应取义项③。

【辨字组词】

帝(帝王)(帝国)(三皇五帝)

带(dài)(带路)(带鱼)

【巧记有方】旁下的小方不见了,只留下一条丝巾。

【例句展示】白帝城就在重庆的奉节县。

【成语在线】帝王将相、三皇五帝

【谚语链接】关了大门做皇帝,自家看自家的戏。

【歇后语】戏台上的皇帝——假威风

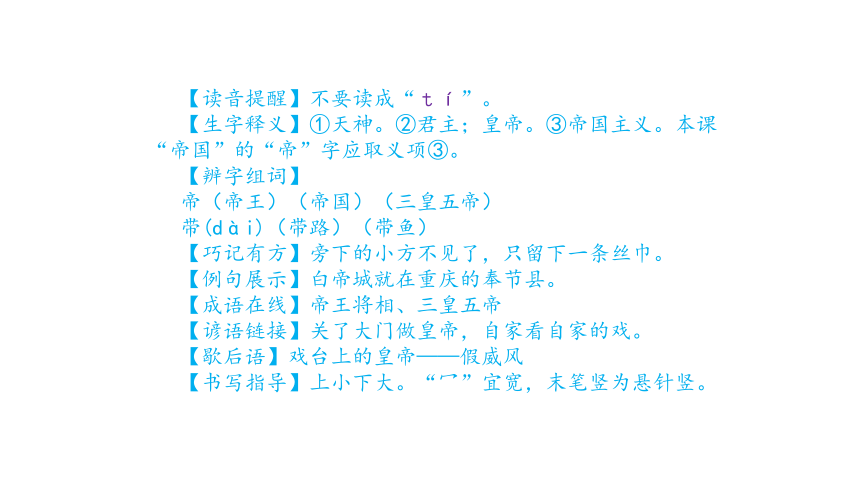

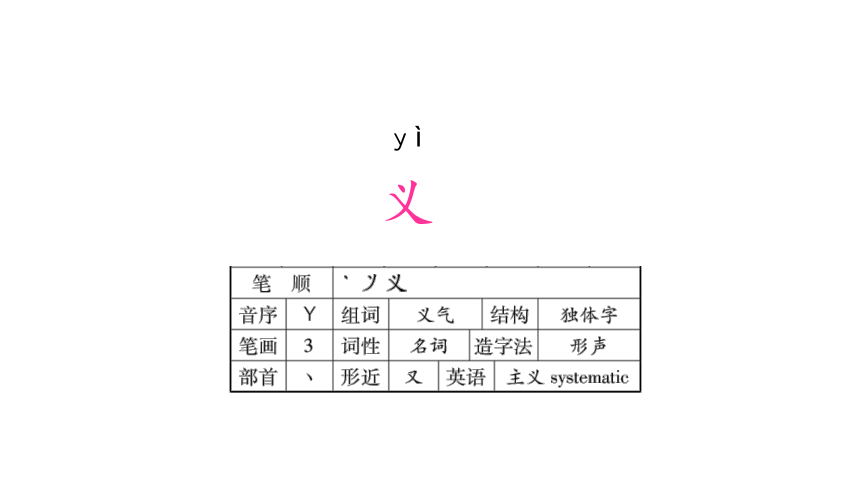

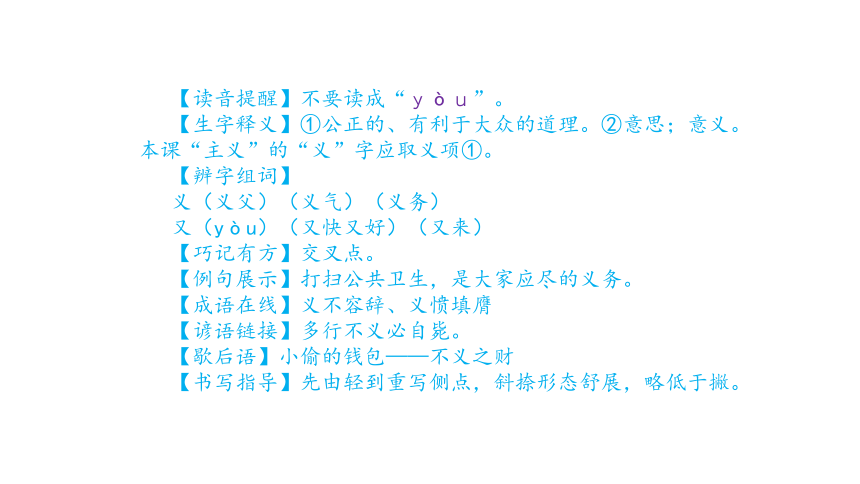

【书写指导】上小下大。“冖”宜宽,末笔竖为悬针竖。【读音提醒】不要读成“yòu”。

【生字释义】①公正的、有利于大众的道理。②意思;意义。本课“主义”的“义”字应取义项①。

【辨字组词】

义(义父)(义气)(义务)

又(yòu)(又快又好)(又来)

【巧记有方】交叉点。

【例句展示】打扫公共卫生,是大家应尽的义务。

【成语在线】义不容辞、义愤填膺

【谚语链接】多行不义必自毙。

【歇后语】小偷的钱包——不义之财

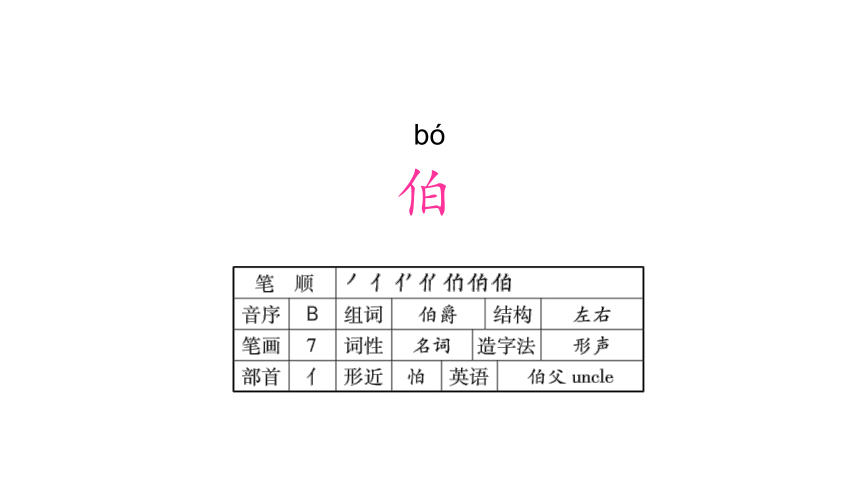

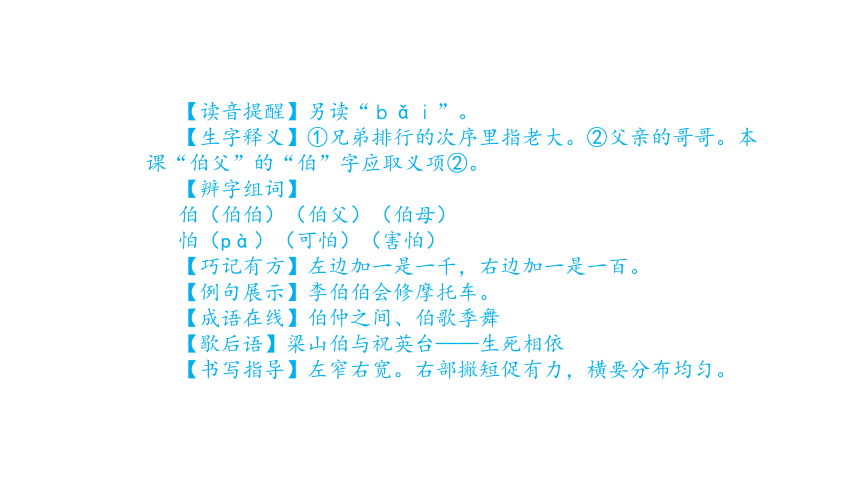

【书写指导】先由轻到重写侧点,斜捺形态舒展,略低于撇。【读音提醒】另读“bǎi”。

【生字释义】①兄弟排行的次序里指老大。②父亲的哥哥。本课“伯父”的“伯”字应取义项②。

【辨字组词】

伯(伯伯)(伯父)(伯母)

怕(pà)(可怕)(害怕)

【巧记有方】左边加一是一千,右边加一是一百。

【例句展示】李伯伯会修摩托车。

【成语在线】伯仲之间、伯歌季舞

【歇后语】梁山伯与祝英台——生死相依

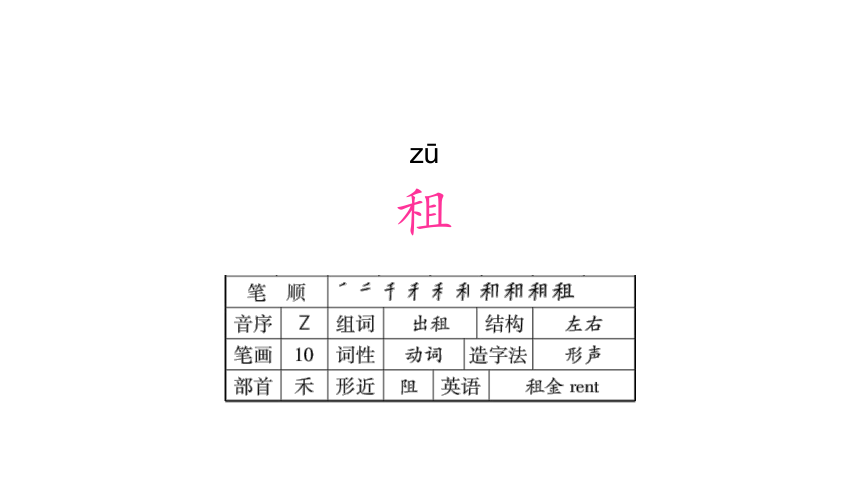

【书写指导】左窄右宽。右部撇短促有力,横要分布均匀。【读音提醒】不要读成“zhū”。

【生字释义】①出代价借用别人的东西。②出租。本课“租界”的“租”字应取义项①。

【辨字组词】

租(租房)(租借)(出租)

阻(zǔ)(阻力)(阻挡)

【巧记有方】初秋到县上。

【例句展示】他家在闹市区出租一个门面。

【成语在线】食租衣税

【歇后语】旅店里租被子——另搞一套

【书写指导】左稍高右稍矮,左右同宽。右部窄长且底横舒展。【读音提醒】不要读成“chén”。

【生字释义】①摇动。②奋起。

③振动。本课“振兴”的“振”字应取义项②。

【辨字组词】

振(振兴)(振奋)(振作)

辰(chén)(星辰)(生辰)

【巧记有方】晨无日有手。

【例句展示】周恩来从小树立了为振兴中华而读书的志向。

【成语在线】振奋人心、振振有词

【谚语链接】龙威虎振,剑拔弩张。

【歇后语】瘸子跌断腿——一蹶不振

【书写指导】左部“扌”竖挺有力,竖钩偏右,右部短撇与捺呼应。【读音提醒】不要读成“fàng”。

【生字释义】①模范;好榜样。②限制。本课“模范”的“范”字应取义项①。

【辨字组词】

范(范例)(模范)(示范)

茫(máng)(茫茫)(茫然)

【巧记有方】草下一罪犯,细看有水没有犬。

【例句展示】他的父亲是全国著名的劳动模范。

【成语在线】垂范百世

【谚语链接】学高为师,身正为范,百年大计,教育为本。

【歇后语】模范找英雄——一对红

【书写指导】上窄下宽。“ ”的起笔要在竖中线偏左。【生字释义】①猛冲。②奔走。③惹起。

本课“闯进”的“闯”字应取义项①。

【辨字组词】

闯(闯荡)(闯祸)(闯进)

阁(gé)(阁楼)(阁下)

【巧记有方】马进门。

【例句展示】上课半天了,小明才闯进教室。

【成语在线】走南闯北

【歇后语】羊闯狼窝——白送死

【书写指导】“门”要写得大些,近似方形,“马”要写紧凑些。【读音提醒】不要读成“fáng”。

【生字释义】①神话、宗教等称人世间。②大概;要略。③平常。本课“热闹非凡”的“凡”字应取义项③。

【辨字组词】

凡(凡间)(凡响)(平凡)

几(jī)(几乎)(茶几)(几率)

【巧记有方】几字多一点,很一般。

【例句展示】叔叔是一个平凡的人。

【成语在线】凡夫俗子

【歇后语】仙女下凡——腾云驾雾

【书写指导】前两笔要舒展,点要写在中间。【读音提醒】不要读成“xióng”。

【生字释义】①巡查;巡视。②量词,遍。本课“巡逻”的“巡”字应取义项①。

【辨字组词】

巡(巡视)(巡查)(巡回)

逃(táo)(逃命)(逃离)

【巧记有方】三人弯腰向前走。

【例句展示】学校有专人值夜巡逻。

【成语在线】酒过三巡、昼警暮巡

【书写指导】三组撇点角度要协调且平行。【读音提醒】多音字,另读“rāng”。

【生字释义】①大声喊叫。②责备,训斥。本课“吵嚷”的“嚷”字应取义项①。

【辨字组词】

嚷(叫嚷)(喧嚷)(吵嚷)

镶(xiāng)(镶牙)(镶边)

【巧记有方】土壤无土,一人在喊。

【例句展示】别嚷了,大家都在睡觉。

【成语在线】蜂劳蝶嚷

【歇后语】家雀抬杠——乱嚷嚷

【书写指导】“口”要小些,整体要写得紧凑些,横笔间距要均匀。【读音提醒】不要读成“fū”。

【生字释义】①已婚的女子。②妻。③儿媳。本课“妇女”的“妇”字应取义项①。

【辨字组词】

妇(妇女)(夫妇)(老妇)

归(guī)(归还)(回归)

【巧记有方】一女子,不简单,一下推倒一座山。

【例句展示】妇女们都有自己的节日——“三八”妇女节。

【成语在线】妇孺皆知、夫唱妇随

【谚语链接】巧妇难为无米之炊。

【歇后语】娶媳妇又嫁女——双喜临门

【书写指导】左窄右长,右宽而短。横折的折稍向左内倾斜。【读音提醒】不要读成“chěng”。

【生字释义】①处罚。②警戒。本课“惩处”的“惩”字应取义项①。

【辨字组词】

惩(惩罚)(惩恶扬善)(惩戒)

悠(yōu)(悠闲)(悠悠荡荡)

【巧记有方】征服往往只得地,征服人心才成功。

【例句展示】那个盗窃团终于受到了法律的惩罚。

【成语在线】惩恶扬善、惩前毖后

【歇后语】杀鸡给猴看——惩一儆百。

【书写指导】“心”的卧钩要平而托上,三点相呼应。2.要求会认的字(注:“帝、范、巡、嚷、惩”见“要求会写的字”)读写错混提示1.“惩处”的“处”是多音字,在这里读“chǔ”,不读第四声。

2.“范、惩”是上下结构,不能写成左右结构;“巡”字中的半包围部分是撇点,不能写成半圆。一字多音样同音字词新词解释焦点:比喻引人注意的集中点。这里指当时东北是帝国主义争夺在华利益的一个重点地区,是民族危机极其深重的地方。

模范:值得学习的人或事物。

风和日丽:形容天气晴朗暖和(多用于春天)。

灯红酒绿:形容寻欢作乐的腐化生活,也形容都市或娱乐场所夜晚的繁华景象。耀武扬威:炫耀武力,显示威风。形容傲气十足的神态。课文中指巡警依仗帝国主义的势力在租界里炫耀武力,显示威风。

得意扬扬:课文中指那个大个子洋人看到租界里的中国巡警不给受伤害的中国人撑腰而显得十分得意,神气十足。

诸生:这里是敬辞,总称教室里的所有学生。“诸”是“众、许多”的意思,类似的用法还有“诸位”等。

抱负:远大的志向。

胸怀:心里怀着;胸襟;胸部,胸膛。文中指周总理的博大的胸襟。

铿锵有力:这里指周恩来回答问题的声音有力、响亮而有节奏。近反义词近义词:争夺——抢夺 驱使——促使 吵嚷——吵闹 训斥——斥责 惩处——惩罚 肇事——惹事 踊跃——积极 崛起——兴起 欺凌——欺侮 得意扬扬——洋洋得意 疑惑不解——困惑不解

反义词:繁华——萧条 褴褛——华丽 惩处——奖励 坚定——犹豫一词多义胸怀:

①胸部;胸膛。

例句:春天来了,到处鸟语花香的,让我们一起来敞开胸怀,尽情拥抱这个美好的世界吧!

②胸襟。

例句:周总理胸怀宽广,令人敬佩。

③心里怀着。

例句:我们要胸怀祖国,放眼世界。词义辨析欺凌——欺侮左顾右盼——东张西望12岁那年,周恩来离开家乡,来到了东北。当时的东北,是帝(dì)国主义列强在华争夺的焦点。他在沈(shěn)阳下了车,前来接他的伯父指着一片繁华、热闹的地方,对他说:“没事可不要到那个地方去玩啊!”[句解:12岁的周恩来从江苏淮安来到东北,当时东北是帝国主义争夺在华利益的一个重要地区,是民族危机极其深重的地方。通俗地理解,好比一群恶狼争着抢夺的一块肥肉。朗读“焦点”时语气重些,体会东北当时的危急形势。]课文解读“为什么?”周恩来不解地问。

“那是外国租界地,惹出麻烦来可就糟了,没处说理去!”

“那又是为什么呢?”周恩来打破沙锅问到底。①

“为什么?中华不振啊!”伯父叹了口气,没有再说什么。

不久,周恩来进了东关模范(fàn)学校读书。他始终忘不了大伯接他时说的话,经常想:“租界地是什么样的?为什么中国人不能去那儿,而外国人却可以住在那里?这不是中国的土地吗……”[句解:省略号表示周恩来还有很多疑问。朗读这一连串的问题要读出疑惑不解的语气,体现出周恩来在疑惑中不断地追问和思考。]一连串的问题使周恩来疑惑(huò)不解,好奇心驱使着他,一定要亲自去看个究竟。②[句解:这是一个过渡句,起着承上启下的作用。既承接了上文周恩来听到伯父说的话之后经常想问题,一心想弄明白,又很自然地引出下文。]

第一部分(第1~6自然段):写12岁的周恩来刚到沈阳,就听伯父叹气说“中华不振”,这使他疑惑不解,想去看个究竟。一个风和日丽的星期天,周恩来背着大伯,约了一个要好的同学闯进了租界。[句解:“背”和“闯”这两个字充分体现出周恩来一心想到租界看个究竟的好奇心和决心。“闯”字又带着豪壮之意。朗读时,这两个字语气加重。]嘿!这一带果真和别处大不相同:一条条街道灯红酒绿,热闹非凡,街道两旁行走的大多是黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人和耀武扬威的巡(xún)警。③[句解:“大不相同”是说差别很大,租界的“灯红酒绿”“热闹非凡”反衬出别的地方冷冷清清、商业萧(xiāo)条,同样是中国的土地,差别却很大。]

段析:写周恩来背着大伯闯进租界,看到了灯红酒绿、热闹非凡的场面。正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人,正大声吵嚷(rǎng)着什么。他们急忙奔了过去,只见人群中有个衣衫褴(lán)褛(lǚ)的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意扬扬地站在一旁。[句解:衣着破烂的妇女的“哭诉”与大个子洋人的“得意”形成了对比,深刻地揭露了帝国主义列强在中国为非作歹的强盗行为。朗读时,应读出对妇女的同情,对洋人的愤恨。]一问才知道,这个妇女的亲人被洋人的汽车轧(yà)死了,她原指望中国的巡警局能给她撑(chēng)腰,惩(chéng)处这个洋人。谁知中国巡警不但不惩处肇(zhào)事的洋人,反而把她训斥了一通。[句解:“谁知”“反而”写出了周恩来的意外之感,也表明了“中华不振”的含义。那时的中国人民受外国人的欺凌,受中国巡警局的压迫,敢怒而不敢言,有理无处说。]围观的中国人都紧握着拳头。④但是,在外国租界里,谁又敢怎么样呢?只能劝劝那个不幸的妇女。这时周恩来才真正体会到伯父说的“中华不振”的含义。

段析:写周恩来在租界里亲眼看到一位中国妇女受到洋人的欺侮,而围观的中国人却敢怒不敢言,巡警也只是镇压中国人。这使他真正体会到“中华不振”的含义。

第二部分(第7、8自然段):写周恩来真正体会到“中华不振”的含义。从租界回来以后,同学们常常看到周恩来一个人在沉思,谁也不清楚他究竟在想什么。直到在一次修身课上,听了周恩来的发言才解开了这个谜。⑤

段析:本段是过渡段,通过写周恩来体会到“中华不振”后的沉思,巧妙地引出下文。

知识链接:

周恩来 (1898-1976),伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家,中国共产党和中华人民共和国主要领导人之一,中国人民解放军创建人之一。原籍浙江绍兴,出生于江苏淮安。1919年9月进入南开大学,在五四运动中成为天津学生界的领导人。1949年中华人民共和国成立后,一直任政府总理,1949-1958年曾兼任外交部部长。那天上修身课,魏校长向同学们提出一个问题:“请问诸(zhū)生为什么而读书?”

同学们踊(yǒng)跃回答。有的说:“为明理而读书。”有的说:“为做官而读书。”也有的说“为挣钱而读书”“为吃饭而读书”……

周恩来一直静静地坐在那里,[句解:从“静静地”看出周恩来正在认真地思考,不急于表明自己的观点。]没有抢着发言。魏校长注意到了,打手势让大家静下来,点名让他回答。周恩来站了起来,清晰而坚定地回答道:“为中华之崛起而读书!”[句解: 其他同学的读书目的是为明理、为做官、为挣钱、为吃饭……都是为了满足自己生活的需要;周恩来的“为中华之崛起而读书”则是把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。]

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟有如此抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”“为中华之崛起而读书!”⑥

周恩来铿(kēng)锵(qiāng)有力的话语,博得了魏校长的喝彩:“好哇!为中华之崛起!有志者当效(xiào)周生啊!”[句解:魏校长的表现衬托出周恩来志向的不同寻常。]

段析:写魏校长被周恩来的志向打动,连声赞叹。

第三部分(第9~16自然段):在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的心迹:“为中华之崛起而读书!”魏校长被深深地打动,并号召大家向周恩来学习。是的,少年周恩来在那时就已经认识到,中国人要想不受帝国主义欺凌(líng),就要振兴中华。读书,就要以此为目标。[句解:“读书,就要以此为目标。”这句话在任何时代都适用。]

第四部分(第17自然段):写周恩来少年时代就心系中华的振兴,立下远大志向。 ①从两个“为什么”中你可以体会到什么?

从中可以体会到少年时期的周恩来爱问问题、好奇心强。

②第6自然段最后一句话有什么作用?

这是一个过渡句,起承上启下的作用。既承接了上文周恩来听到伯父说的话之后经常思考,一心想弄明白的事,又很自然地引出下文,交代了周恩来闯入租界的原因。释疑解惑③第7自然段最后一句话写出了怎样的景象?有什么作用?

写出了租界内繁华热闹的景象。这里的繁华热闹与别处形成鲜明对比,更加衬托出别处的萧条冷清、破烂不堪。在中国的土地上,外国人过得富足,并且“耀武扬威”,而中国人却过得悲惨贫穷,这一切都是因为“中华不振”。④围观的中国人为什么“都紧握着头”?

作为中国人,他们为自己的同胞在自己的土地上受到欺凌而感到愤怒、难过、痛恨,但他们备受外国人的欺凌,受中国巡警局的压迫,敢怒而不敢言。

⑤这段话在文中起什么作用?

这段话起着承上启下的过渡作用,前一句话紧承上文在租界里的所见所闻令周恩来切身体会到“中华不振”的含义,后一句话引起下文修身课上周恩来“为中华之崛起而读书”的发言。⑥周恩来为什么会立下这样远大的志向?

周恩来目睹了帝国主义在中国横行霸道,中国人备受欺凌,明白了“中华不振”的含义,认识到中国人要想不受帝国主义欺凌,就要振兴中华。

这篇课文写了少年时代的周恩来耳闻目睹了中国人在外国租界里受洋人欺凌却无处可说理的事,从中体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志为振兴中华而读书,表现了少年周恩来的博大胸襟和远大志向。1.三次衬托,突出主题。一是写租界的繁华、热闹,与别处不同,衬托出别处萧条、冷清的景象;二是中国妇女受到洋人的欺侮,中国巡警却训斥中国人而放纵洋人,围观的中国人敢怒不敢言,衬托出当时中国人地位之低下;三是在谈读书的目的时,大多数同学都是为了满足自己的生活需求,而周恩来是为中华之崛起而读书,衬托出他远大的抱负。突出文章主题。2.过渡自然,层层推进。文中写了三件事,中间有两次过渡。第一次是第6自然段最后一句话,这句话承接上文周恩来听到伯父说的话之后经常想问题,说明正是这些问题激起了他的好奇心,他要去租界看个究竟,这也就很自然地交代了周恩来闯入租界这件事情的起因。第二次是过渡段,即课文第9自然段的第一句话紧承上文周恩来在租界里切身体会到“中华不振”的含义。第三次是第9自然段最后一句话,这一句话巧妙地把课文引入了下文对修身课上这件事的叙述。“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。”正是因为周恩来心里装着整个国家和民族,并为之奋斗了终生,所以他才能成就伟大的事业,得到全中国人民和世界人民的爱戴。我们也应该以他为榜样,好好学习,努力奋斗,为我们民族的繁荣和昌盛而勇敢拼搏。课内:风和日丽 疑惑不解 耀武扬威 铿锵有力 打破沙锅问到底

周恩来铿锵有力的话语,博得了魏校长的喝彩:“好哇!为中华之崛起!有志者当效周生啊!”

课外:描写“爱国”的成语:

精忠报国 赤子之心 赤胆忠心 忧国忧民 忠心耿耿 爱国如家 为国捐躯 为国殉节 为国尽忠 碧血丹心 视死如归 浩气长存课外:与“奉献”有关的名言:

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

——鲁 迅

捧着一颗心来,不带半根草去。

——陶行知

我是世界的公民,应为人类而生。

——诺贝尔

2.能有感情地朗读课文,深入体会课文中人物的思想感情。

3.了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志读书的原因。感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。生字精析dì帝1.要求会写的字【读音提醒】不要读成“tí”。

【生字释义】①天神。②君主;皇帝。③帝国主义。本课“帝国”的“帝”字应取义项③。

【辨字组词】

帝(帝王)(帝国)(三皇五帝)

带(dài)(带路)(带鱼)

【巧记有方】旁下的小方不见了,只留下一条丝巾。

【例句展示】白帝城就在重庆的奉节县。

【成语在线】帝王将相、三皇五帝

【谚语链接】关了大门做皇帝,自家看自家的戏。

【歇后语】戏台上的皇帝——假威风

【书写指导】上小下大。“冖”宜宽,末笔竖为悬针竖。【读音提醒】不要读成“yòu”。

【生字释义】①公正的、有利于大众的道理。②意思;意义。本课“主义”的“义”字应取义项①。

【辨字组词】

义(义父)(义气)(义务)

又(yòu)(又快又好)(又来)

【巧记有方】交叉点。

【例句展示】打扫公共卫生,是大家应尽的义务。

【成语在线】义不容辞、义愤填膺

【谚语链接】多行不义必自毙。

【歇后语】小偷的钱包——不义之财

【书写指导】先由轻到重写侧点,斜捺形态舒展,略低于撇。【读音提醒】另读“bǎi”。

【生字释义】①兄弟排行的次序里指老大。②父亲的哥哥。本课“伯父”的“伯”字应取义项②。

【辨字组词】

伯(伯伯)(伯父)(伯母)

怕(pà)(可怕)(害怕)

【巧记有方】左边加一是一千,右边加一是一百。

【例句展示】李伯伯会修摩托车。

【成语在线】伯仲之间、伯歌季舞

【歇后语】梁山伯与祝英台——生死相依

【书写指导】左窄右宽。右部撇短促有力,横要分布均匀。【读音提醒】不要读成“zhū”。

【生字释义】①出代价借用别人的东西。②出租。本课“租界”的“租”字应取义项①。

【辨字组词】

租(租房)(租借)(出租)

阻(zǔ)(阻力)(阻挡)

【巧记有方】初秋到县上。

【例句展示】他家在闹市区出租一个门面。

【成语在线】食租衣税

【歇后语】旅店里租被子——另搞一套

【书写指导】左稍高右稍矮,左右同宽。右部窄长且底横舒展。【读音提醒】不要读成“chén”。

【生字释义】①摇动。②奋起。

③振动。本课“振兴”的“振”字应取义项②。

【辨字组词】

振(振兴)(振奋)(振作)

辰(chén)(星辰)(生辰)

【巧记有方】晨无日有手。

【例句展示】周恩来从小树立了为振兴中华而读书的志向。

【成语在线】振奋人心、振振有词

【谚语链接】龙威虎振,剑拔弩张。

【歇后语】瘸子跌断腿——一蹶不振

【书写指导】左部“扌”竖挺有力,竖钩偏右,右部短撇与捺呼应。【读音提醒】不要读成“fàng”。

【生字释义】①模范;好榜样。②限制。本课“模范”的“范”字应取义项①。

【辨字组词】

范(范例)(模范)(示范)

茫(máng)(茫茫)(茫然)

【巧记有方】草下一罪犯,细看有水没有犬。

【例句展示】他的父亲是全国著名的劳动模范。

【成语在线】垂范百世

【谚语链接】学高为师,身正为范,百年大计,教育为本。

【歇后语】模范找英雄——一对红

【书写指导】上窄下宽。“ ”的起笔要在竖中线偏左。【生字释义】①猛冲。②奔走。③惹起。

本课“闯进”的“闯”字应取义项①。

【辨字组词】

闯(闯荡)(闯祸)(闯进)

阁(gé)(阁楼)(阁下)

【巧记有方】马进门。

【例句展示】上课半天了,小明才闯进教室。

【成语在线】走南闯北

【歇后语】羊闯狼窝——白送死

【书写指导】“门”要写得大些,近似方形,“马”要写紧凑些。【读音提醒】不要读成“fáng”。

【生字释义】①神话、宗教等称人世间。②大概;要略。③平常。本课“热闹非凡”的“凡”字应取义项③。

【辨字组词】

凡(凡间)(凡响)(平凡)

几(jī)(几乎)(茶几)(几率)

【巧记有方】几字多一点,很一般。

【例句展示】叔叔是一个平凡的人。

【成语在线】凡夫俗子

【歇后语】仙女下凡——腾云驾雾

【书写指导】前两笔要舒展,点要写在中间。【读音提醒】不要读成“xióng”。

【生字释义】①巡查;巡视。②量词,遍。本课“巡逻”的“巡”字应取义项①。

【辨字组词】

巡(巡视)(巡查)(巡回)

逃(táo)(逃命)(逃离)

【巧记有方】三人弯腰向前走。

【例句展示】学校有专人值夜巡逻。

【成语在线】酒过三巡、昼警暮巡

【书写指导】三组撇点角度要协调且平行。【读音提醒】多音字,另读“rāng”。

【生字释义】①大声喊叫。②责备,训斥。本课“吵嚷”的“嚷”字应取义项①。

【辨字组词】

嚷(叫嚷)(喧嚷)(吵嚷)

镶(xiāng)(镶牙)(镶边)

【巧记有方】土壤无土,一人在喊。

【例句展示】别嚷了,大家都在睡觉。

【成语在线】蜂劳蝶嚷

【歇后语】家雀抬杠——乱嚷嚷

【书写指导】“口”要小些,整体要写得紧凑些,横笔间距要均匀。【读音提醒】不要读成“fū”。

【生字释义】①已婚的女子。②妻。③儿媳。本课“妇女”的“妇”字应取义项①。

【辨字组词】

妇(妇女)(夫妇)(老妇)

归(guī)(归还)(回归)

【巧记有方】一女子,不简单,一下推倒一座山。

【例句展示】妇女们都有自己的节日——“三八”妇女节。

【成语在线】妇孺皆知、夫唱妇随

【谚语链接】巧妇难为无米之炊。

【歇后语】娶媳妇又嫁女——双喜临门

【书写指导】左窄右长,右宽而短。横折的折稍向左内倾斜。【读音提醒】不要读成“chěng”。

【生字释义】①处罚。②警戒。本课“惩处”的“惩”字应取义项①。

【辨字组词】

惩(惩罚)(惩恶扬善)(惩戒)

悠(yōu)(悠闲)(悠悠荡荡)

【巧记有方】征服往往只得地,征服人心才成功。

【例句展示】那个盗窃团终于受到了法律的惩罚。

【成语在线】惩恶扬善、惩前毖后

【歇后语】杀鸡给猴看——惩一儆百。

【书写指导】“心”的卧钩要平而托上,三点相呼应。2.要求会认的字(注:“帝、范、巡、嚷、惩”见“要求会写的字”)读写错混提示1.“惩处”的“处”是多音字,在这里读“chǔ”,不读第四声。

2.“范、惩”是上下结构,不能写成左右结构;“巡”字中的半包围部分是撇点,不能写成半圆。一字多音样同音字词新词解释焦点:比喻引人注意的集中点。这里指当时东北是帝国主义争夺在华利益的一个重点地区,是民族危机极其深重的地方。

模范:值得学习的人或事物。

风和日丽:形容天气晴朗暖和(多用于春天)。

灯红酒绿:形容寻欢作乐的腐化生活,也形容都市或娱乐场所夜晚的繁华景象。耀武扬威:炫耀武力,显示威风。形容傲气十足的神态。课文中指巡警依仗帝国主义的势力在租界里炫耀武力,显示威风。

得意扬扬:课文中指那个大个子洋人看到租界里的中国巡警不给受伤害的中国人撑腰而显得十分得意,神气十足。

诸生:这里是敬辞,总称教室里的所有学生。“诸”是“众、许多”的意思,类似的用法还有“诸位”等。

抱负:远大的志向。

胸怀:心里怀着;胸襟;胸部,胸膛。文中指周总理的博大的胸襟。

铿锵有力:这里指周恩来回答问题的声音有力、响亮而有节奏。近反义词近义词:争夺——抢夺 驱使——促使 吵嚷——吵闹 训斥——斥责 惩处——惩罚 肇事——惹事 踊跃——积极 崛起——兴起 欺凌——欺侮 得意扬扬——洋洋得意 疑惑不解——困惑不解

反义词:繁华——萧条 褴褛——华丽 惩处——奖励 坚定——犹豫一词多义胸怀:

①胸部;胸膛。

例句:春天来了,到处鸟语花香的,让我们一起来敞开胸怀,尽情拥抱这个美好的世界吧!

②胸襟。

例句:周总理胸怀宽广,令人敬佩。

③心里怀着。

例句:我们要胸怀祖国,放眼世界。词义辨析欺凌——欺侮左顾右盼——东张西望12岁那年,周恩来离开家乡,来到了东北。当时的东北,是帝(dì)国主义列强在华争夺的焦点。他在沈(shěn)阳下了车,前来接他的伯父指着一片繁华、热闹的地方,对他说:“没事可不要到那个地方去玩啊!”[句解:12岁的周恩来从江苏淮安来到东北,当时东北是帝国主义争夺在华利益的一个重要地区,是民族危机极其深重的地方。通俗地理解,好比一群恶狼争着抢夺的一块肥肉。朗读“焦点”时语气重些,体会东北当时的危急形势。]课文解读“为什么?”周恩来不解地问。

“那是外国租界地,惹出麻烦来可就糟了,没处说理去!”

“那又是为什么呢?”周恩来打破沙锅问到底。①

“为什么?中华不振啊!”伯父叹了口气,没有再说什么。

不久,周恩来进了东关模范(fàn)学校读书。他始终忘不了大伯接他时说的话,经常想:“租界地是什么样的?为什么中国人不能去那儿,而外国人却可以住在那里?这不是中国的土地吗……”[句解:省略号表示周恩来还有很多疑问。朗读这一连串的问题要读出疑惑不解的语气,体现出周恩来在疑惑中不断地追问和思考。]一连串的问题使周恩来疑惑(huò)不解,好奇心驱使着他,一定要亲自去看个究竟。②[句解:这是一个过渡句,起着承上启下的作用。既承接了上文周恩来听到伯父说的话之后经常想问题,一心想弄明白,又很自然地引出下文。]

第一部分(第1~6自然段):写12岁的周恩来刚到沈阳,就听伯父叹气说“中华不振”,这使他疑惑不解,想去看个究竟。一个风和日丽的星期天,周恩来背着大伯,约了一个要好的同学闯进了租界。[句解:“背”和“闯”这两个字充分体现出周恩来一心想到租界看个究竟的好奇心和决心。“闯”字又带着豪壮之意。朗读时,这两个字语气加重。]嘿!这一带果真和别处大不相同:一条条街道灯红酒绿,热闹非凡,街道两旁行走的大多是黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人和耀武扬威的巡(xún)警。③[句解:“大不相同”是说差别很大,租界的“灯红酒绿”“热闹非凡”反衬出别的地方冷冷清清、商业萧(xiāo)条,同样是中国的土地,差别却很大。]

段析:写周恩来背着大伯闯进租界,看到了灯红酒绿、热闹非凡的场面。正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人,正大声吵嚷(rǎng)着什么。他们急忙奔了过去,只见人群中有个衣衫褴(lán)褛(lǚ)的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意扬扬地站在一旁。[句解:衣着破烂的妇女的“哭诉”与大个子洋人的“得意”形成了对比,深刻地揭露了帝国主义列强在中国为非作歹的强盗行为。朗读时,应读出对妇女的同情,对洋人的愤恨。]一问才知道,这个妇女的亲人被洋人的汽车轧(yà)死了,她原指望中国的巡警局能给她撑(chēng)腰,惩(chéng)处这个洋人。谁知中国巡警不但不惩处肇(zhào)事的洋人,反而把她训斥了一通。[句解:“谁知”“反而”写出了周恩来的意外之感,也表明了“中华不振”的含义。那时的中国人民受外国人的欺凌,受中国巡警局的压迫,敢怒而不敢言,有理无处说。]围观的中国人都紧握着拳头。④但是,在外国租界里,谁又敢怎么样呢?只能劝劝那个不幸的妇女。这时周恩来才真正体会到伯父说的“中华不振”的含义。

段析:写周恩来在租界里亲眼看到一位中国妇女受到洋人的欺侮,而围观的中国人却敢怒不敢言,巡警也只是镇压中国人。这使他真正体会到“中华不振”的含义。

第二部分(第7、8自然段):写周恩来真正体会到“中华不振”的含义。从租界回来以后,同学们常常看到周恩来一个人在沉思,谁也不清楚他究竟在想什么。直到在一次修身课上,听了周恩来的发言才解开了这个谜。⑤

段析:本段是过渡段,通过写周恩来体会到“中华不振”后的沉思,巧妙地引出下文。

知识链接:

周恩来 (1898-1976),伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家,中国共产党和中华人民共和国主要领导人之一,中国人民解放军创建人之一。原籍浙江绍兴,出生于江苏淮安。1919年9月进入南开大学,在五四运动中成为天津学生界的领导人。1949年中华人民共和国成立后,一直任政府总理,1949-1958年曾兼任外交部部长。那天上修身课,魏校长向同学们提出一个问题:“请问诸(zhū)生为什么而读书?”

同学们踊(yǒng)跃回答。有的说:“为明理而读书。”有的说:“为做官而读书。”也有的说“为挣钱而读书”“为吃饭而读书”……

周恩来一直静静地坐在那里,[句解:从“静静地”看出周恩来正在认真地思考,不急于表明自己的观点。]没有抢着发言。魏校长注意到了,打手势让大家静下来,点名让他回答。周恩来站了起来,清晰而坚定地回答道:“为中华之崛起而读书!”[句解: 其他同学的读书目的是为明理、为做官、为挣钱、为吃饭……都是为了满足自己生活的需要;周恩来的“为中华之崛起而读书”则是把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。]

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟有如此抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”“为中华之崛起而读书!”⑥

周恩来铿(kēng)锵(qiāng)有力的话语,博得了魏校长的喝彩:“好哇!为中华之崛起!有志者当效(xiào)周生啊!”[句解:魏校长的表现衬托出周恩来志向的不同寻常。]

段析:写魏校长被周恩来的志向打动,连声赞叹。

第三部分(第9~16自然段):在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的心迹:“为中华之崛起而读书!”魏校长被深深地打动,并号召大家向周恩来学习。是的,少年周恩来在那时就已经认识到,中国人要想不受帝国主义欺凌(líng),就要振兴中华。读书,就要以此为目标。[句解:“读书,就要以此为目标。”这句话在任何时代都适用。]

第四部分(第17自然段):写周恩来少年时代就心系中华的振兴,立下远大志向。 ①从两个“为什么”中你可以体会到什么?

从中可以体会到少年时期的周恩来爱问问题、好奇心强。

②第6自然段最后一句话有什么作用?

这是一个过渡句,起承上启下的作用。既承接了上文周恩来听到伯父说的话之后经常思考,一心想弄明白的事,又很自然地引出下文,交代了周恩来闯入租界的原因。释疑解惑③第7自然段最后一句话写出了怎样的景象?有什么作用?

写出了租界内繁华热闹的景象。这里的繁华热闹与别处形成鲜明对比,更加衬托出别处的萧条冷清、破烂不堪。在中国的土地上,外国人过得富足,并且“耀武扬威”,而中国人却过得悲惨贫穷,这一切都是因为“中华不振”。④围观的中国人为什么“都紧握着头”?

作为中国人,他们为自己的同胞在自己的土地上受到欺凌而感到愤怒、难过、痛恨,但他们备受外国人的欺凌,受中国巡警局的压迫,敢怒而不敢言。

⑤这段话在文中起什么作用?

这段话起着承上启下的过渡作用,前一句话紧承上文在租界里的所见所闻令周恩来切身体会到“中华不振”的含义,后一句话引起下文修身课上周恩来“为中华之崛起而读书”的发言。⑥周恩来为什么会立下这样远大的志向?

周恩来目睹了帝国主义在中国横行霸道,中国人备受欺凌,明白了“中华不振”的含义,认识到中国人要想不受帝国主义欺凌,就要振兴中华。

这篇课文写了少年时代的周恩来耳闻目睹了中国人在外国租界里受洋人欺凌却无处可说理的事,从中体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志为振兴中华而读书,表现了少年周恩来的博大胸襟和远大志向。1.三次衬托,突出主题。一是写租界的繁华、热闹,与别处不同,衬托出别处萧条、冷清的景象;二是中国妇女受到洋人的欺侮,中国巡警却训斥中国人而放纵洋人,围观的中国人敢怒不敢言,衬托出当时中国人地位之低下;三是在谈读书的目的时,大多数同学都是为了满足自己的生活需求,而周恩来是为中华之崛起而读书,衬托出他远大的抱负。突出文章主题。2.过渡自然,层层推进。文中写了三件事,中间有两次过渡。第一次是第6自然段最后一句话,这句话承接上文周恩来听到伯父说的话之后经常想问题,说明正是这些问题激起了他的好奇心,他要去租界看个究竟,这也就很自然地交代了周恩来闯入租界这件事情的起因。第二次是过渡段,即课文第9自然段的第一句话紧承上文周恩来在租界里切身体会到“中华不振”的含义。第三次是第9自然段最后一句话,这一句话巧妙地把课文引入了下文对修身课上这件事的叙述。“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。”正是因为周恩来心里装着整个国家和民族,并为之奋斗了终生,所以他才能成就伟大的事业,得到全中国人民和世界人民的爱戴。我们也应该以他为榜样,好好学习,努力奋斗,为我们民族的繁荣和昌盛而勇敢拼搏。课内:风和日丽 疑惑不解 耀武扬威 铿锵有力 打破沙锅问到底

周恩来铿锵有力的话语,博得了魏校长的喝彩:“好哇!为中华之崛起!有志者当效周生啊!”

课外:描写“爱国”的成语:

精忠报国 赤子之心 赤胆忠心 忧国忧民 忠心耿耿 爱国如家 为国捐躯 为国殉节 为国尽忠 碧血丹心 视死如归 浩气长存课外:与“奉献”有关的名言:

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

——鲁 迅

捧着一颗心来,不带半根草去。

——陶行知

我是世界的公民,应为人类而生。

——诺贝尔

同课章节目录

- 第一组

- 1 观潮

- 2 雅鲁藏布大峡谷

- 3 鸟的天堂

- 4 火烧云

- 第二组

- 5 古诗两首

- 6 爬山虎的脚

- 7 蟋蟀的住宅

- 8 世界地图引出的发现

- 第三组

- 9 巨人的花园

- 10 幸福是什么

- 11 去年的树

- 12 小木偶的故事

- 第四组

- 13 白鹅

- 14 白公鹅

- 15 猫

- 16 母鸡

- 第五组

- 17 长城

- 18 颐和园

- 19 秦兵马俑

- 第六组

- 20 古诗两首

- 21 搭石

- 22 跨越海峡的生命桥

- 23 卡罗纳

- 24 给予是快乐的

- 第七组

- 25 为中华之崛起而读书

- 26 那片绿绿的爬山虎

- 27 乌塔

- 28* 尺有所短 寸有所长

- 第八组

- 29 呼风唤雨的世纪

- 30* 电脑住宅

- 31 飞向蓝天的恐龙

- 32 飞船上的特殊乘客

- 选读课文

- 1 延安,我把你追寻

- 2 五彩池

- 3 小青石

- 4 麻雀

- 5 迷人的张家界

- 6 一个苹果

- 7 真实的高度

- 8 人造发光植物