9.5 机械效率

图片预览

文档简介

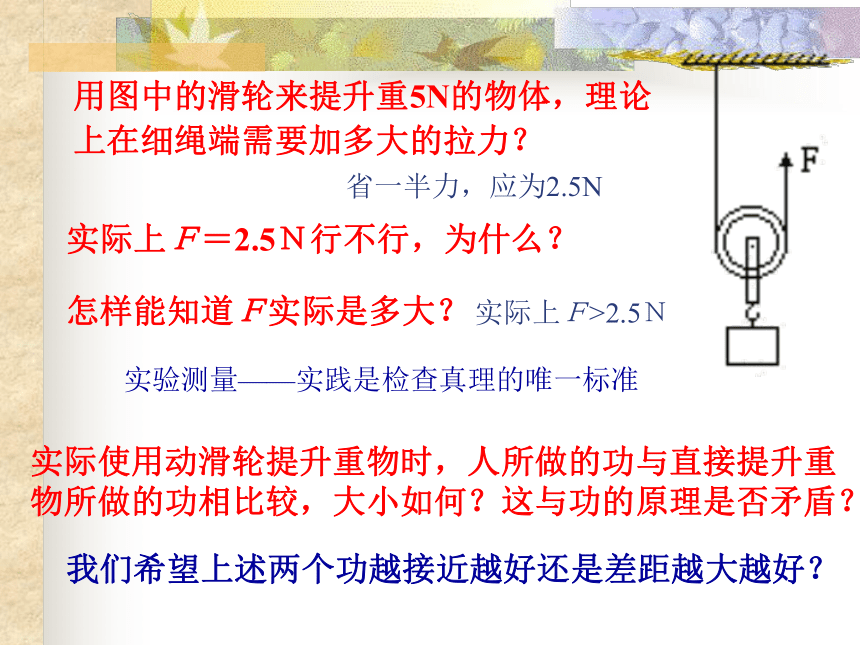

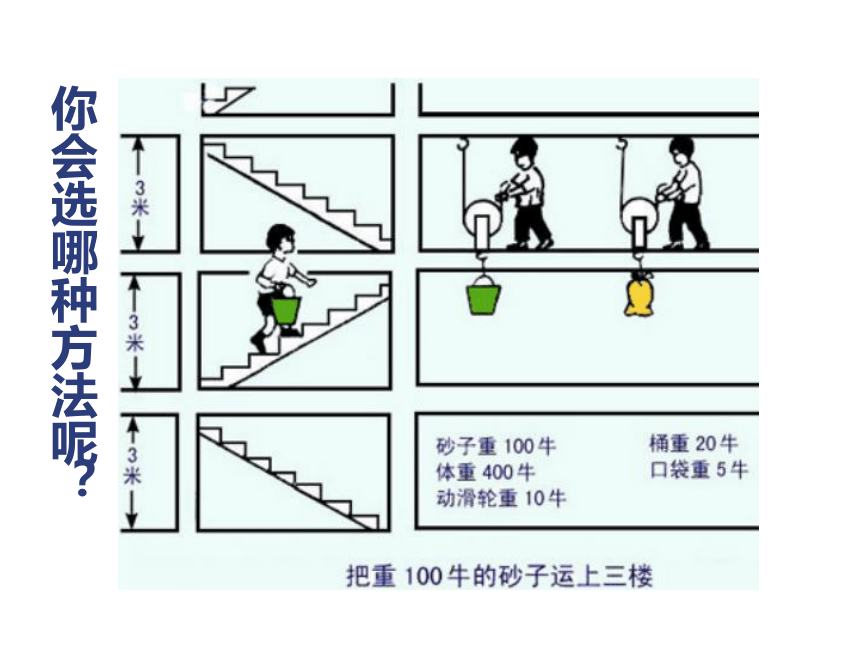

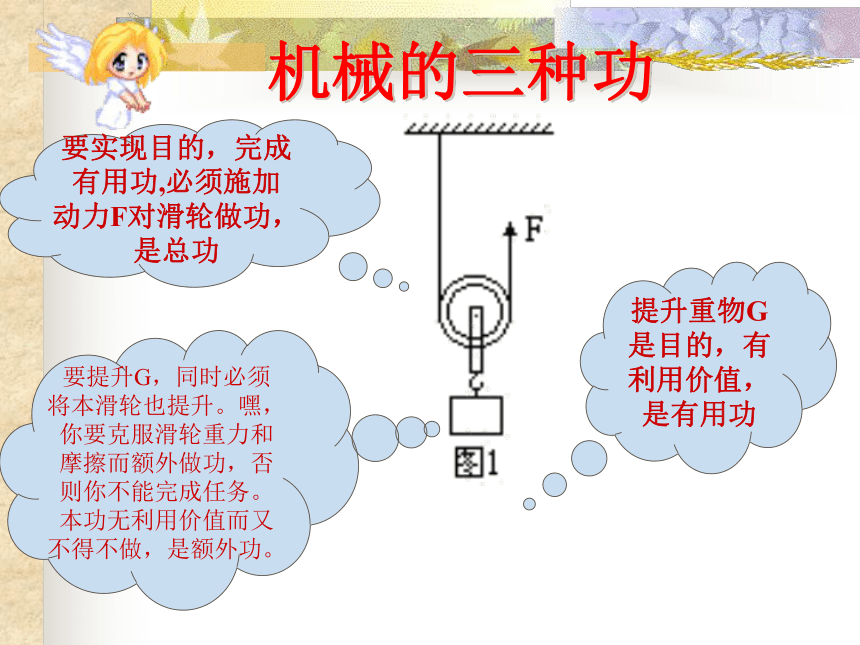

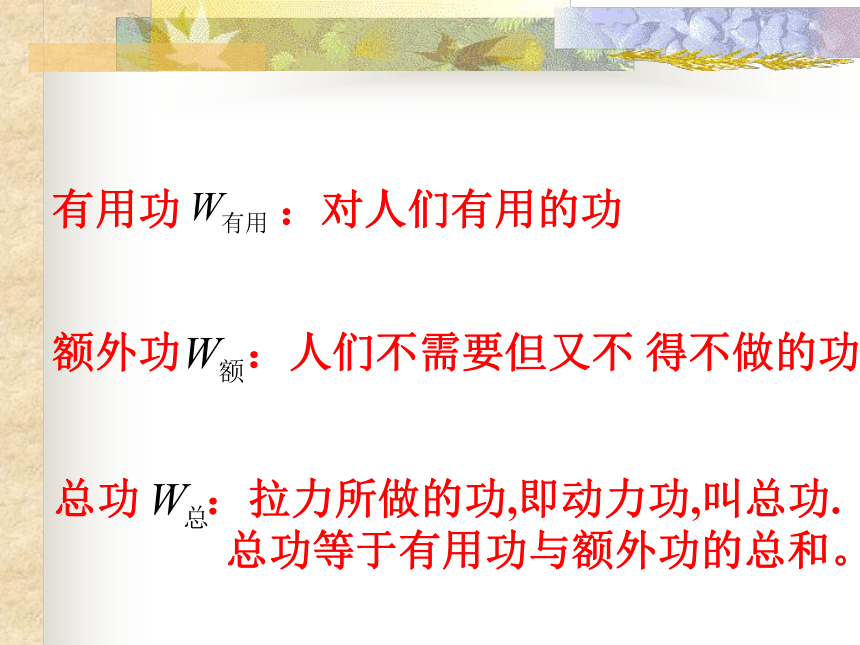

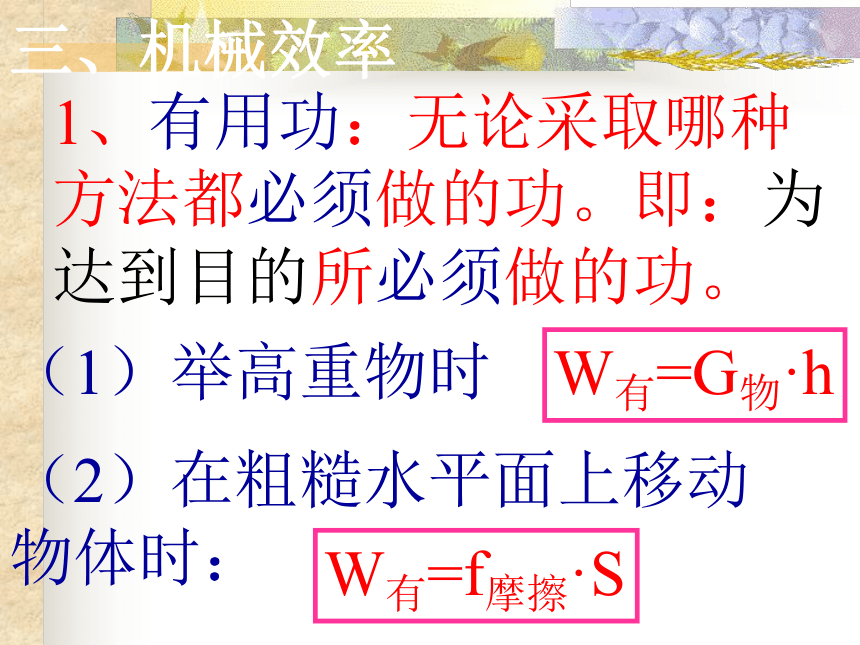

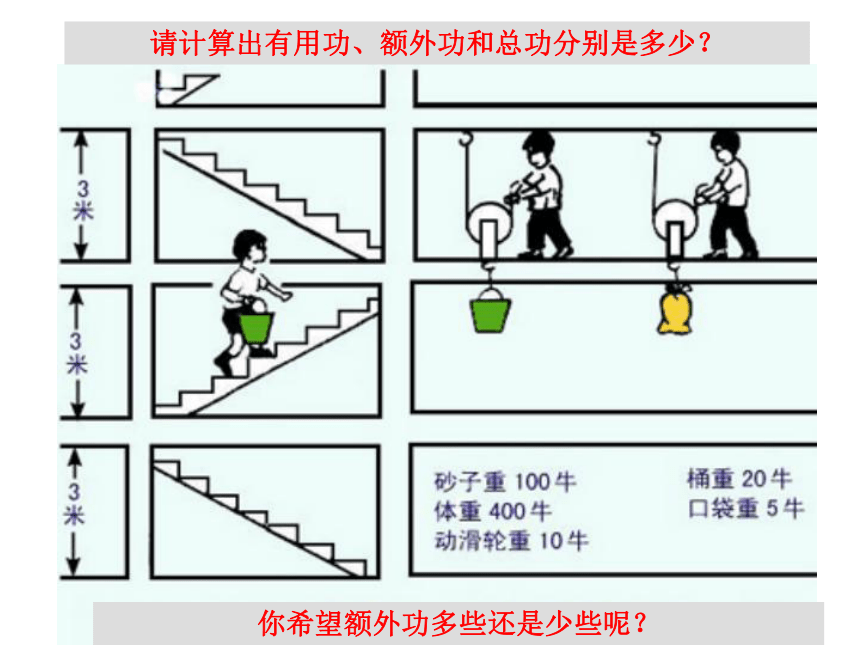

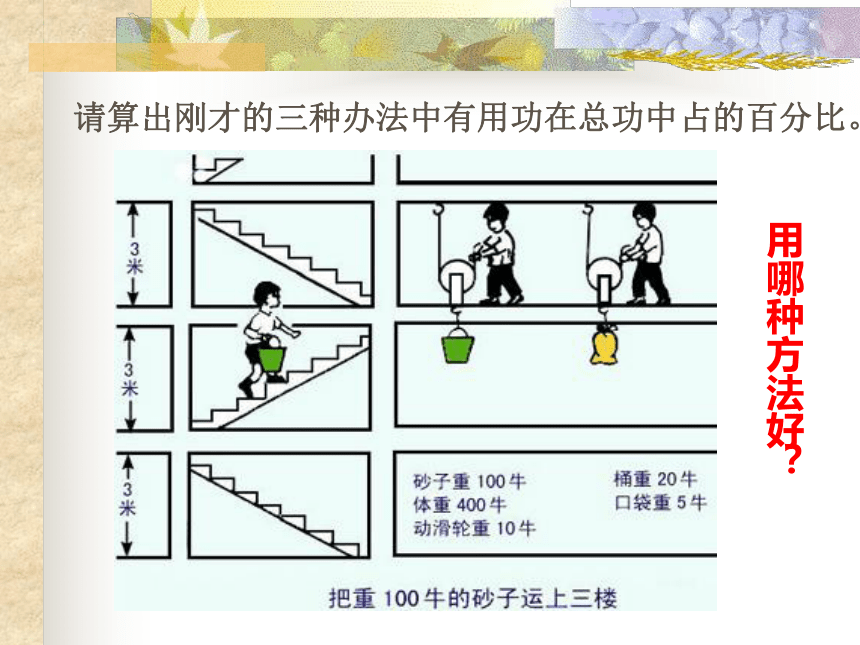

课件27张PPT。第五节 机械效率济南 苗玉军 为什么利用实际机械做的功大于不用机械直接用手做的功呢 ?复习:使用任何机械都不省功。用图中的滑轮来提升重5N的物体,理论上在细绳端需要加多大的拉力? 省一半力,应为2.5N实际上F=2.5N行不行,为什么? 怎样能知道F实际是多大? 实验测量——实践是检查真理的唯一标准 实际上F>2.5N 实际使用动滑轮提升重物时,人所做的功与直接提升重物所做的功相比较,大小如何?这与功的原理是否矛盾?我们希望上述两个功越接近越好还是差距越大越好? 你会选哪种方法呢?要提升G,同时必须将本滑轮也提升。嘿,你要克服滑轮重力和摩擦而额外做功,否则你不能完成任务。本功无利用价值而又不得不做,是额外功。提升重物G是目的,有利用价值,是有用功要实现目的,完成有用功,必须施加动力F对滑轮做功,是总功三、机械效率1、有用功:无论采取哪种方法都必须做的功。即:为达到目的所必须做的功。(1)举高重物时:W有=G物·hW有=f摩擦·S(2)在粗糙水平面上移动物体时:请计算出有用功、额外功和总功分别是多少?你希望额外功多些还是少些呢?请算出刚才的三种办法中有用功在总功中占的百分比。用哪种方法好?机械效率有用功跟总功的比值叫机械效率 有用功总小于总功,所以机械效率总小于1 看看刚才的数据,思考机械效率会大于1吗?为什么?公式: 机械效率一般用百分数表示,没有单位 我们总希望,有用功占总功中的份额越大越好1、定义:有用功跟总功的比值,叫做机械效率。正确理解机械效率,关键是明确三种功忽略我的重力和摩擦,我的机械效率是等于1;其它任何情况,我的机械效率都小于1。起重机的机械效率是60%它表示什么意思? 使用起重机提升重物时所做的有用功跟总功的比值是60%,也可以说有用功在总功中占有60%,另外的40%是额外功.

例 用一动滑轮将重200N的砂子提到9m高的脚手架上,所用力是120N,求有用功、总功机械效率各是多少?解:一个工人用滑轮组提起重200N的货物提高1m,,所用的拉力是80N,绳子自由端被拉起5m,求:(1)有用功(2)总功(3)机械效率精选例题1.一台起重机将重6000N的建筑材料提升到10m高的楼房上,做的额外功是40000J,则该起重机做的总功是多少?机械效率是多少? 2、某人用如图所示的滑轮组提升2000牛的重物,使用的拉力是800牛,绳子自由端被拉下4米。(1)这个人做的总功是多少焦?(2)有用功是多少焦?(3)额外功是多少焦?(4)这个滑轮组的机械效率是多少?解题示范:

已知:G=2000牛, F=800米 ,S=4米 , n=4

求:答:(略)3、使用下面的滑轮组,用拉力F匀速拉动重物水平移动的距离为L,机械效率等于什么?根据机械效率的定义1、例题中总功、有用功、额外功中哪些功一点都不能省?

2、哪些功可以省一些?

3、这“省功”与前面所说的“使用任何机械都不能省功”是否矛盾?为什么?(有用功一点不能省,否则达不到目的。)额外功可以想办法省一些,如减轻动滑轮重力减少动滑轮个数,其额外功可以省一些,有用功不能省,而总功=有用功+额外功,这样总功也就可省一些。不矛盾。因为动力对滑轮组做的功,还是等于滑轮组克服重物的重力和本身重力及摩擦所做的功,仍然是:总功=有用功+额外功。判断:下面说法中是否正确.

1.有用功越多,机械效率越高

2.额外功越少,机械效率越高

3.物体做功越慢,机械效率越低

4.做总功越多,机械效率越低

5.做相同的有用功,额外功越少,机械效率越高

6.做相同的总功时,有用功越多,机械效率越高

7.用不同的滑轮组,做的有用功相同时,机械效率一定相同

8.因为有用功总小于总功,所以机械效率总小于1

9.做的额外功一定时,总功越少,机械效率越高

10.有用功在总功中占的比例越大,机械效率越高.一、机械的三种功:

有用功——有利用价值的功。

总功——动力对机械所做的功。

额外功——对人们无利用价值而又不得不做的功。二、机械效率:

1、定义:有用功与总功的比值。2、公式讨论:机械效率的定义 : 有用功跟总功的比值小结:

?

公式:如何提高机械效率如何提高机械效率 减小机械自重 例如:动滑轮太重,使二动二定滑轮组很低,换用较轻滑轮就可提高其机械效率。减小机械间的摩擦力。讨论:为得出滑轮组的机械效率,需要求出有用功和总功,为此需要测出哪些物理量?每个量怎样测量?

刻度尺、钩码、弹簧秤、滑轮组两个、铁架台、长约2m的细绳。实验器材:使用弹簧测力计时首先要做的是什么呢?用弹簧测力计测钩码的重力你还可以组装成其它的滑轮组!匀速拉动弹簧秤使钩码升高到某一位置处,从弹簧秤读出拉力F的数值 钩码上升的高度(h) 细绳自由端通过的距离(s)

例 用一动滑轮将重200N的砂子提到9m高的脚手架上,所用力是120N,求有用功、总功机械效率各是多少?解:一个工人用滑轮组提起重200N的货物提高1m,,所用的拉力是80N,绳子自由端被拉起5m,求:(1)有用功(2)总功(3)机械效率精选例题1.一台起重机将重6000N的建筑材料提升到10m高的楼房上,做的额外功是40000J,则该起重机做的总功是多少?机械效率是多少? 2、某人用如图所示的滑轮组提升2000牛的重物,使用的拉力是800牛,绳子自由端被拉下4米。(1)这个人做的总功是多少焦?(2)有用功是多少焦?(3)额外功是多少焦?(4)这个滑轮组的机械效率是多少?解题示范:

已知:G=2000牛, F=800米 ,S=4米 , n=4

求:答:(略)3、使用下面的滑轮组,用拉力F匀速拉动重物水平移动的距离为L,机械效率等于什么?根据机械效率的定义1、例题中总功、有用功、额外功中哪些功一点都不能省?

2、哪些功可以省一些?

3、这“省功”与前面所说的“使用任何机械都不能省功”是否矛盾?为什么?(有用功一点不能省,否则达不到目的。)额外功可以想办法省一些,如减轻动滑轮重力减少动滑轮个数,其额外功可以省一些,有用功不能省,而总功=有用功+额外功,这样总功也就可省一些。不矛盾。因为动力对滑轮组做的功,还是等于滑轮组克服重物的重力和本身重力及摩擦所做的功,仍然是:总功=有用功+额外功。判断:下面说法中是否正确.

1.有用功越多,机械效率越高

2.额外功越少,机械效率越高

3.物体做功越慢,机械效率越低

4.做总功越多,机械效率越低

5.做相同的有用功,额外功越少,机械效率越高

6.做相同的总功时,有用功越多,机械效率越高

7.用不同的滑轮组,做的有用功相同时,机械效率一定相同

8.因为有用功总小于总功,所以机械效率总小于1

9.做的额外功一定时,总功越少,机械效率越高

10.有用功在总功中占的比例越大,机械效率越高.一、机械的三种功:

有用功——有利用价值的功。

总功——动力对机械所做的功。

额外功——对人们无利用价值而又不得不做的功。二、机械效率:

1、定义:有用功与总功的比值。2、公式讨论:机械效率的定义 : 有用功跟总功的比值小结:

?

公式:如何提高机械效率如何提高机械效率 减小机械自重 例如:动滑轮太重,使二动二定滑轮组很低,换用较轻滑轮就可提高其机械效率。减小机械间的摩擦力。讨论:为得出滑轮组的机械效率,需要求出有用功和总功,为此需要测出哪些物理量?每个量怎样测量?

刻度尺、钩码、弹簧秤、滑轮组两个、铁架台、长约2m的细绳。实验器材:使用弹簧测力计时首先要做的是什么呢?用弹簧测力计测钩码的重力你还可以组装成其它的滑轮组!匀速拉动弹簧秤使钩码升高到某一位置处,从弹簧秤读出拉力F的数值 钩码上升的高度(h) 细绳自由端通过的距离(s)

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙