2018版高中语文专题3月是故乡明乡关何处《今生今世的证据》课件苏教版必修1

文档属性

| 名称 | 2018版高中语文专题3月是故乡明乡关何处《今生今世的证据》课件苏教版必修1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 258.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-05 12:16:55 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。*今生今世的证据书香晨读课前预习课堂探究文本总结时文赏读书香晨读 开卷有益国学讲堂1.居下而无忧者,则思不远;处身而常逸者,则志不广。(《孔子家语》)

【译文】身居下位而没有忧虑的人,那么他想到的事情不会很远;身心常常处在安逸之中的人,那么他的志向不会远大。

【领悟】一个人只有多经历苦难的磨炼,才会志向远大。

2.自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。(《孟子·离娄上》)

【译文】自己糟蹋自己的人,和他没有什么好说的;自己抛弃自己的人,和他没有什么好做的。

【领悟】一味自暴自弃,是消极悲观的人生。拥有健康恰当的自尊心理,面对挫折会表现得格外坚强。导入阅读逢入京使

[唐]岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。赏读:首句写眼前的实景。诗人已经离开“故园”多日,正行进在去往西域的途中,回望东边的家乡长安城当然是长路漫漫,思念之情不免袭上心头,乡愁难收。次句运用了夸张的修辞手法,说思乡之泪怎么也擦不干,以至于把两只袖子都擦湿了,可眼泪还是止不住,也为下文写捎书回家“报平安”作了铺垫。

三、四两句是写遇到入京使者时欲捎书信回家报平安又苦于没有纸笔的情形,完全是马上相逢行者匆匆的口气,写得十分传神。既有对帝京、故园相思眷恋的柔情,又表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

此诗语言自然质朴,不假雕琢,好似信手拈来,随口而出,既有生活味,又有人情味,清新隽永,耐人寻味。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者

乡村哲学家——刘亮程

刘亮程,1962年生,新疆沙湾人。被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。种过地,当过十几年农机管理员,劳动之余写点文字。著有诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文集《一个人的村庄》《风中的院门》《库车》,长篇小说《虚土》等。散文集《一个人的村庄》在1999年引起巨大反响。2001年4月获第二届“冯牧文学奖”文学新人奖,被誉为“20世纪最后的文学景观”。2.背景解读

刘亮程在一个靠近沙漠、人畜共居的村子里长大。在这个村子里,房子等被风吹旧,太阳将人晒老,所有树木都按自然的意志生叶展枝。刘亮程几乎所有文字都在写自己生活多年的这个村子,他在不慌不忙中叙述着一种人类久违的自然生存状态。他的大量作品通过对西北农村的细腻抒写,体现了一种难得的对乡村、对底层民众的人文关怀,对乡村日常生活意义的发掘,以及对现代化进程中传统与现代两种文明之间冲突的反思。

3.文学常识

身边小事皆可入文,村中动静皆可成诗,散文中透出的那种从容优雅的自信,是多少现代人已经久违了、陌生了、熬长了黑夜搔短了白头也找不回的大才华。这当然是一种哲学,是发现的哲学,是悲怀和乐世的哲学,是生命体大彻大悟顶天立地的哲学。

(蒋子丹)二、基础积累

1.字音辨识

(1)单音字答案:ɡòu qué hānɡ jìn chà答案:juàn/quān chù/xù xiànɡ/hànɡ qiāo/qiǎo bēi/bèi fènɡ/fénɡ tā/tà cénɡ/zēnɡ luò/lào/là mā/mò/mǒ(2)多音字答案:骸/骇 嘹/瞭 刷/涮2.据音写字答案:(1)①熟习 ②熟悉 3.词语辨析

(1)熟悉·熟习

【辨析】熟悉:指知道得清楚、详细,与“陌生”相对。常指视觉、听觉和其他方面的认知活动,对象是有形的、有声的。熟习:了解得深透而熟练,多指记忆、运用、掌握等实际活动。对象是记忆、语言、知识、业务、工作等。

【填空】①长期坚持下去,这样 了不同的运用技巧,就增加了运用语言的知识与能力。?

②我从来没有想过在我最 的地方存在着最美的景色。原来,我在追逐的过程中迷了双眼,忽略了最重要的也忽略了最美的。?答案:(2)①证明 ②证实(2)证实·证明

【辨析】二者都有表明某种状态或结果的意思。证实是证明确有其实,方式方法多样,更强调结果;证明是用可靠的材料或事实来表明或判定真伪对错等。除了表明结果外,更强调过程,是推导某个结论正确与否的过程。它还可以指可用来证实的材料。

【填空】①媒体讲述了张先生如何 “我妈是我妈”的奇葩遭遇。除了这一奇葩遭遇外,各种无法自证的清白让人们四处跑腿、无语凝噎。?

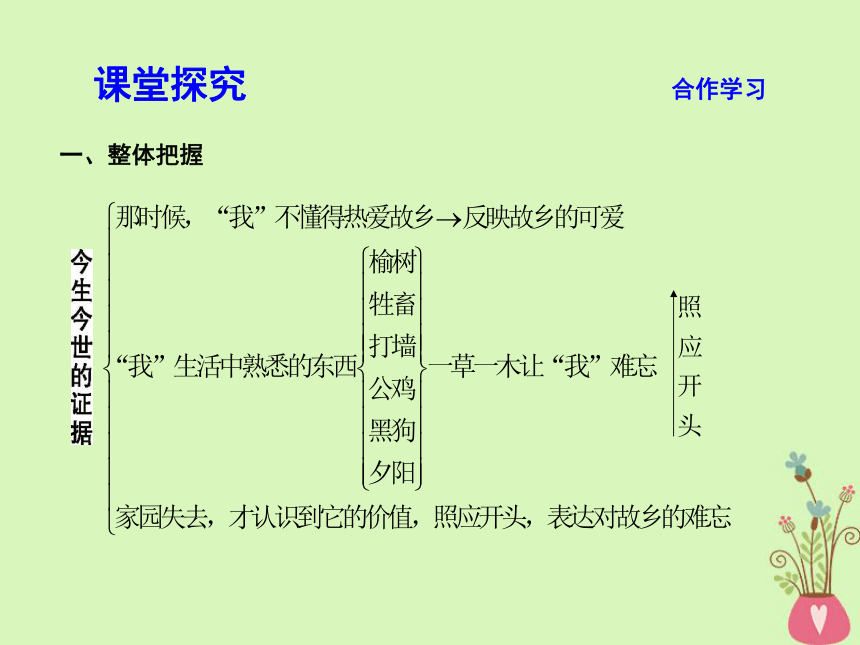

②天文学家利用哈勃望远镜,首次捕获了来自一颗被星系团扭曲的爆炸恒星的图像, 了爱因斯坦的广义相对论。?课堂探究 合作学习一、整体把握二、文本研读

阅读课文第1~8段,思考并回答以下问题。

1.【对应考点:分析句段作用】第1段在全文中有什么作用?参考答案:①内容上,写了不懂得怜惜曾经拥有的事物的具体表现,为下文写留恋故乡形成对比;奠定了留恋、怀念、热爱故乡的感情基调。②结构上,为下文写对故乡的深深留恋、对故乡一草一木的怀念作铺垫。2.【对应考点:赏析语言】第4段中作者连用七个问句、六个“真的”,它们各有怎样的表达效果?参考答案:作者连用七个问句来深刻表现“我”对以往的一切产生的怀疑,即消失的过去无法证明,充分表现了对故乡生活的深深依恋。连用六个“真的”,气势连贯,有力地表现了以往生活的真实性,突出失去证据后的无奈。3.【对应考点:分析作者情感】第5段中,作者为什么说没有人能“说出”

“看见”?表达了作者怎样的情感?参考答案:在作者眼中,家乡的一草一木都有自己的故事,但作者离开家乡多年,没有见证它们所经历的变化,所以说不出、看不见。反问句的使用增强了作者的思念之情。4.【对应考点:理解句意】第7段中“曾经是我的现在已成别人的村庄”这句话有什么言外之意?参考答案:表面上说的是自己离开了故乡,而事实上却隐含了故园不再的感伤。5.【对应考点:分析事物的作用】第8段中作者说“但我却不知道这一切面目全非、行将消失”,又写了“公鸡”和“老狗”,有什么寓意?参考答案:作者写“日日以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”“老死窝中的黑狗”实际上是写家。表达的实际上是这样一个意思,在故乡面目全非、行将消失时,作者问:“家里的大公鸡和那条黑狗还在吗?”根本上还是写那难忘的乡愁。只是在这里,作者把乡愁变成了大红公鸡和黑狗,更具体形象了而已。参考答案:这一段,既是对上文的总结,又是全文主题的升华。短短的一句话,含意非常深刻,它设想了事物发展的必然性,从日常性上升到了哲学的高度。当故乡也就是一个人生命的印记不复存在时,他的生命,他的历史也就成了一片虚空,他没有“根”,也就没有了寄托与归宿,没有了通向未来的路。阅读课文最后一段,思考并回答以下问题。

6.【对应考点:理解句意】文章最后一段写道:“当家园废失,我知道所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途。”这句话有何含意?思路提示一:曾经经历的物之所以常常是人怀念的对象,说穿了,人怀念的并不是物本身,而是自己的过去、自己的生活、自己过去的时间与历史的意义和价值。这其中,故乡显然具有特别的分量。忽视或否定这些曾经之物,必然意味着对自己生命的怀疑,而从客观的情形来看,当家园废失,“所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途”。

思路提示二:外在的证据固然重要,但最重要的在人们内心,那是我们生命的全部,它们转化为我们的情感、思想与性格。外在的证据并不重要,关键是我们是否将故乡、将我们在故乡的历史作为我们的家园。

思路提示三:家园,既是物质的,更是精神的。所谓家园废失,固然有外在的消失与不可复得,但更在于我们自己,在于我们是否遗忘了它,丢失了它,甚至主观故意地遗弃和背叛了它。三、探究争鸣

从文章中我们认识到:人的生活需要物来证明,而无论你怎样注意收藏,总有一天物会消失,照作者的说法,虚无是必然的未来,你怎么认识这一点呢?参考答案:作者超越时空限制,凸显村庄的沧桑巨变,揭示“家园废失”,“所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途”这一主旨,文笔深沉,主旨

厚重。四、主旨归纳

《今生今世的证据》一文的主旨是什么?文本总结 巩固学习一、技法归纳

1.平淡的叙述中,透露出人世间的哲理和生命的意义

每个人都期望着回归自己的精神家园,就如风中的院门那样,在一开一合地等待着你回家的步履。生命就像一场风,我们不知道刮过一个人的这场风什么时候停。作者从破旧的门洞和窗口,看到了昔日那贫困的童年。我们要从那些凝重的文字里,领略到他对人生的深刻理解。

2.用形象的语言表达抽象的感情

情感是抽象的,只有通过具体的形象才能让人感知。本文通过回忆,用真实具体的形象,见证自己曾经的生活,把难以舍弃的乡情乡愁变成了“一只大鸟在夜晚的叫声”、“沿着那条黑寂的村巷仓皇奔逃”、一棵“大榆树”、“一根拴牛的榆木桩”、照着自家院子的月亮等具体的形象,很好地表达了对故乡的依恋。3.细腻独特的场景描写

作者在这篇散文中对场景的描写非常细腻,而且这种描写是浸透了作者的感情的。一般地说,情感、意义,以至过去的生活,特别是“一个人内心的生存”,都是抽象的,无法把握的,它们必须通过具体的物、具体的场景才能表现出来,而物与场景总是个人化的,是个人感觉的延伸,它成了作者生命中的一部分,比如“一场一场的风吹倒旧墙、刮破院门,穿过一个人慢慢松开的骨缝”,“大地深处的大风”,“更黑,更猛,朝着相反的方向,刮动万物的骨骸和根须”,“恒久明亮的月光”,“它一夜一夜地已经照透墙、树木和道路,把银白的月辉渗浸到事物的背面”,这些对物的记忆显然是非常个人化的,换言之,故乡对人的意义并不是雷同的。这就是故乡对每一个人来说都存在着不可替代的意义的道理所在。二、微型写作

在作者笔下,那一岁一枯荣的野草,濒临倒塌的土墙,墙角的烟道和锅头,一只破瓦片,一小块泥皮,以及泥皮上的烟垢和灰,朽在墙中的木头和铁钉等等都是他“今生今世的证据”。那么,你“今生今世的证据”又是什么?请以“我今生今世的证据”为话题,写一个片段。要求:以细腻的笔触描写一些场景,300字左右。写作示例:

河两岸那广阔的田野,有我在明媚阳光里垂钓的身影;那通往老街的窄窄的悠长的小巷里,有我拎着竹篮到街上买豆浆的轻松脚步;那原野中碧绿的水洼边,有我在明月高悬的夜空下,踏碎的一潭月影,银光荡漾;在那三株历经风雨越发苍遒的老樟树的浓荫里,浓浓夜色下升腾的火焰裹挟着欢笑,随风飘散。特别是那条匍匐在故乡原野上的河流——大青河,更是我存在的证据。河岸边那一串串数不清的脚印中分明还有我稚嫩的几只。从小学到初中,我都是沿着河岸步行上学。沿着河岸,雀跃奔跑一阵,胡乱踢腾一番,顺手“拈花惹草”,拾捡石子打水漂。长长的河岸被我走得短短的。从春天走到秋天,从少年走进回忆。在这个容易迷失的世界里,你们都是我今生今世的证据啊!三、素材积累

素材一

我走的时候还不知道向那些熟悉的东西告别。不知道回过头说一句:草,你要一年年地长下去啊;土墙,你站稳了,千万不能倒啊;房子,你能撑到哪年就强撑到哪年,万一你塌了,可千万把破墙圈留下,把朝南的门洞和窗口留下,把墙角的烟道和锅头留下,把破瓦片留下,最好留下一小块泥皮,即使墙皮全脱落光,也在不经意的、风雨冲刷不到的那个墙角上,留下巴掌大的一小块吧,留下泥皮上的烟垢和灰,留下划痕、朽在墙中的木头和铁钉,这些都是我今生今世的证据啊。

适用话题:“生活的证据”“善待家园”“珍惜拥有”“把根留住”“记忆与失忆”“心灵烙印”等。素材二

当家园废失,我知道所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途。家园,承载着我们的记忆,记录着我们经历的一切。如果我们不注意保护我们的家园,那我们的感情就无所寄托,我们就是浮萍,再也找不到回家的路。《今生今世的证据》告诉我们,请珍惜我们所经历的一切,因为它们是我们曾经生活的证据。如果我们不珍惜曾经拥有的一切,那我们可能就找不到回家的路。

适用话题:“存在与寄托”“精神家园”“真实与虚无”“绿叶对根的情意”“珍惜经历”“前方与后方”等。素材三

对于自己的年少时光,刘亮程说乏善可陈。书没正经念,倒是从大自然中,刘亮程学到了许多课本上学不到的东西。乡下的事物,那些牲畜、草木、天气、阳光、吃、劳动、睡觉,等等,从此开始与一个敏感的童年的心灵耳鬓厮磨。也就是从那时开始,大自然和他格外亲热起来,深深扎根进了他的幼小而博大的精神世界。于是他的故乡黄沙梁从童年开始就这样被他读烂了。

刘亮程认字,是从大自然开始的。“我是先看到大自然中的鸟儿,才学会文字中的‘鸟’字,进而认识了和鸟相关的事物。”刘亮程意味深长地说:“现在的语文教育,是一种先入为主的教育,比如小学语文教育中的认字教育,都是从认字,到组词造句,再到写作文,一步一步来的,很规范,但正是这个规范在一步步地限制你。比如,现在小学语文课中的识字,它不是先让你从大自然中去认识‘鸟’,而是从笔画开始一笔一笔教你。可以说现在的学生认识世界都是从字词开始的。这种教育实用性不错,但从文学角度看,他从此就会离创新很远,也缺乏一定的想象力,这也是我们的学校为什么培养不出作家的原因之一。”

适用话题:“教育需要反思”“遵从自然”“自由与限制”“自由与创新”“想象是创造的源泉”“本与末”等。时文赏读 延伸学习【思维借鉴】

到底丢了什么呢?引人思考,引出下文。背着灵魂上路

郭翠华

人在一个环境中待久了,就想出去走走,走出家门的刹那,仿佛丢了什么,就会有一丝的犹豫,但脚还是把人带出了家门。连用5个如果,形成排比,形象地说明自己灵魂的迷失。 曾经看过一个外国影片,一个挑夫挑了一个担子,走着走着,突然停了下来,别人问他不走的原因,他说我的灵魂跟不上了,我要等等我的灵魂。那时我突然明白了,出门在外,匆匆忙忙的,如果我们把什么落在家里了,那一定是我们的灵魂。出门在外,把灵魂落在家里了,照应文章的开头,自然切入文题。

承接上文,形象地描述人躯体与灵魂的分离。两个比喻句,化抽象为具体,生动形象。

由个人到群体,说明躯体与灵魂分离的现象具有普遍性。这两句一为化抽象为具体,一为化具体为抽象,语言生动新奇,顿使文章摇曳多姿。

作为一个出门人,只顾为生活奔波忙碌,来不及享受温馨,细品生活,感悟人生,以致成为自己生活的局外人。因此,出门在外,可以读读书,与朋友闲聊,以使自己过得更踏实。运用比喻,形象地说明了温馨的重要作用。

篇末点题,阐明事理。 做一个出门人,我喜欢静静地看左来右往的人群,喜欢看人像蚁一样地把自己搬来搬去的,我知道那也是我,只不过当我如蚁般忙忙碌碌的时候,我看不见自己。忽然间,我看见自己的灵 魂就站在自己走过的日子里,而我却站在生活的门外。

做一个出门人,我喜欢背上几本自己喜欢的书,打开书本,熟悉的气息迎面而来,阅读的时候,我看见自己的灵魂游动在书的字里行间,心一下就踏实了,时空就定格在书页之间。谢谢观赏!

【译文】身居下位而没有忧虑的人,那么他想到的事情不会很远;身心常常处在安逸之中的人,那么他的志向不会远大。

【领悟】一个人只有多经历苦难的磨炼,才会志向远大。

2.自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。(《孟子·离娄上》)

【译文】自己糟蹋自己的人,和他没有什么好说的;自己抛弃自己的人,和他没有什么好做的。

【领悟】一味自暴自弃,是消极悲观的人生。拥有健康恰当的自尊心理,面对挫折会表现得格外坚强。导入阅读逢入京使

[唐]岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。赏读:首句写眼前的实景。诗人已经离开“故园”多日,正行进在去往西域的途中,回望东边的家乡长安城当然是长路漫漫,思念之情不免袭上心头,乡愁难收。次句运用了夸张的修辞手法,说思乡之泪怎么也擦不干,以至于把两只袖子都擦湿了,可眼泪还是止不住,也为下文写捎书回家“报平安”作了铺垫。

三、四两句是写遇到入京使者时欲捎书信回家报平安又苦于没有纸笔的情形,完全是马上相逢行者匆匆的口气,写得十分传神。既有对帝京、故园相思眷恋的柔情,又表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

此诗语言自然质朴,不假雕琢,好似信手拈来,随口而出,既有生活味,又有人情味,清新隽永,耐人寻味。课前预习 自主学习一、相关链接

1.走近作者

乡村哲学家——刘亮程

刘亮程,1962年生,新疆沙湾人。被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。种过地,当过十几年农机管理员,劳动之余写点文字。著有诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文集《一个人的村庄》《风中的院门》《库车》,长篇小说《虚土》等。散文集《一个人的村庄》在1999年引起巨大反响。2001年4月获第二届“冯牧文学奖”文学新人奖,被誉为“20世纪最后的文学景观”。2.背景解读

刘亮程在一个靠近沙漠、人畜共居的村子里长大。在这个村子里,房子等被风吹旧,太阳将人晒老,所有树木都按自然的意志生叶展枝。刘亮程几乎所有文字都在写自己生活多年的这个村子,他在不慌不忙中叙述着一种人类久违的自然生存状态。他的大量作品通过对西北农村的细腻抒写,体现了一种难得的对乡村、对底层民众的人文关怀,对乡村日常生活意义的发掘,以及对现代化进程中传统与现代两种文明之间冲突的反思。

3.文学常识

身边小事皆可入文,村中动静皆可成诗,散文中透出的那种从容优雅的自信,是多少现代人已经久违了、陌生了、熬长了黑夜搔短了白头也找不回的大才华。这当然是一种哲学,是发现的哲学,是悲怀和乐世的哲学,是生命体大彻大悟顶天立地的哲学。

(蒋子丹)二、基础积累

1.字音辨识

(1)单音字答案:ɡòu qué hānɡ jìn chà答案:juàn/quān chù/xù xiànɡ/hànɡ qiāo/qiǎo bēi/bèi fènɡ/fénɡ tā/tà cénɡ/zēnɡ luò/lào/là mā/mò/mǒ(2)多音字答案:骸/骇 嘹/瞭 刷/涮2.据音写字答案:(1)①熟习 ②熟悉 3.词语辨析

(1)熟悉·熟习

【辨析】熟悉:指知道得清楚、详细,与“陌生”相对。常指视觉、听觉和其他方面的认知活动,对象是有形的、有声的。熟习:了解得深透而熟练,多指记忆、运用、掌握等实际活动。对象是记忆、语言、知识、业务、工作等。

【填空】①长期坚持下去,这样 了不同的运用技巧,就增加了运用语言的知识与能力。?

②我从来没有想过在我最 的地方存在着最美的景色。原来,我在追逐的过程中迷了双眼,忽略了最重要的也忽略了最美的。?答案:(2)①证明 ②证实(2)证实·证明

【辨析】二者都有表明某种状态或结果的意思。证实是证明确有其实,方式方法多样,更强调结果;证明是用可靠的材料或事实来表明或判定真伪对错等。除了表明结果外,更强调过程,是推导某个结论正确与否的过程。它还可以指可用来证实的材料。

【填空】①媒体讲述了张先生如何 “我妈是我妈”的奇葩遭遇。除了这一奇葩遭遇外,各种无法自证的清白让人们四处跑腿、无语凝噎。?

②天文学家利用哈勃望远镜,首次捕获了来自一颗被星系团扭曲的爆炸恒星的图像, 了爱因斯坦的广义相对论。?课堂探究 合作学习一、整体把握二、文本研读

阅读课文第1~8段,思考并回答以下问题。

1.【对应考点:分析句段作用】第1段在全文中有什么作用?参考答案:①内容上,写了不懂得怜惜曾经拥有的事物的具体表现,为下文写留恋故乡形成对比;奠定了留恋、怀念、热爱故乡的感情基调。②结构上,为下文写对故乡的深深留恋、对故乡一草一木的怀念作铺垫。2.【对应考点:赏析语言】第4段中作者连用七个问句、六个“真的”,它们各有怎样的表达效果?参考答案:作者连用七个问句来深刻表现“我”对以往的一切产生的怀疑,即消失的过去无法证明,充分表现了对故乡生活的深深依恋。连用六个“真的”,气势连贯,有力地表现了以往生活的真实性,突出失去证据后的无奈。3.【对应考点:分析作者情感】第5段中,作者为什么说没有人能“说出”

“看见”?表达了作者怎样的情感?参考答案:在作者眼中,家乡的一草一木都有自己的故事,但作者离开家乡多年,没有见证它们所经历的变化,所以说不出、看不见。反问句的使用增强了作者的思念之情。4.【对应考点:理解句意】第7段中“曾经是我的现在已成别人的村庄”这句话有什么言外之意?参考答案:表面上说的是自己离开了故乡,而事实上却隐含了故园不再的感伤。5.【对应考点:分析事物的作用】第8段中作者说“但我却不知道这一切面目全非、行将消失”,又写了“公鸡”和“老狗”,有什么寓意?参考答案:作者写“日日以清脆嘹亮的鸣叫唤醒人们的大红公鸡”“老死窝中的黑狗”实际上是写家。表达的实际上是这样一个意思,在故乡面目全非、行将消失时,作者问:“家里的大公鸡和那条黑狗还在吗?”根本上还是写那难忘的乡愁。只是在这里,作者把乡愁变成了大红公鸡和黑狗,更具体形象了而已。参考答案:这一段,既是对上文的总结,又是全文主题的升华。短短的一句话,含意非常深刻,它设想了事物发展的必然性,从日常性上升到了哲学的高度。当故乡也就是一个人生命的印记不复存在时,他的生命,他的历史也就成了一片虚空,他没有“根”,也就没有了寄托与归宿,没有了通向未来的路。阅读课文最后一段,思考并回答以下问题。

6.【对应考点:理解句意】文章最后一段写道:“当家园废失,我知道所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途。”这句话有何含意?思路提示一:曾经经历的物之所以常常是人怀念的对象,说穿了,人怀念的并不是物本身,而是自己的过去、自己的生活、自己过去的时间与历史的意义和价值。这其中,故乡显然具有特别的分量。忽视或否定这些曾经之物,必然意味着对自己生命的怀疑,而从客观的情形来看,当家园废失,“所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途”。

思路提示二:外在的证据固然重要,但最重要的在人们内心,那是我们生命的全部,它们转化为我们的情感、思想与性格。外在的证据并不重要,关键是我们是否将故乡、将我们在故乡的历史作为我们的家园。

思路提示三:家园,既是物质的,更是精神的。所谓家园废失,固然有外在的消失与不可复得,但更在于我们自己,在于我们是否遗忘了它,丢失了它,甚至主观故意地遗弃和背叛了它。三、探究争鸣

从文章中我们认识到:人的生活需要物来证明,而无论你怎样注意收藏,总有一天物会消失,照作者的说法,虚无是必然的未来,你怎么认识这一点呢?参考答案:作者超越时空限制,凸显村庄的沧桑巨变,揭示“家园废失”,“所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途”这一主旨,文笔深沉,主旨

厚重。四、主旨归纳

《今生今世的证据》一文的主旨是什么?文本总结 巩固学习一、技法归纳

1.平淡的叙述中,透露出人世间的哲理和生命的意义

每个人都期望着回归自己的精神家园,就如风中的院门那样,在一开一合地等待着你回家的步履。生命就像一场风,我们不知道刮过一个人的这场风什么时候停。作者从破旧的门洞和窗口,看到了昔日那贫困的童年。我们要从那些凝重的文字里,领略到他对人生的深刻理解。

2.用形象的语言表达抽象的感情

情感是抽象的,只有通过具体的形象才能让人感知。本文通过回忆,用真实具体的形象,见证自己曾经的生活,把难以舍弃的乡情乡愁变成了“一只大鸟在夜晚的叫声”、“沿着那条黑寂的村巷仓皇奔逃”、一棵“大榆树”、“一根拴牛的榆木桩”、照着自家院子的月亮等具体的形象,很好地表达了对故乡的依恋。3.细腻独特的场景描写

作者在这篇散文中对场景的描写非常细腻,而且这种描写是浸透了作者的感情的。一般地说,情感、意义,以至过去的生活,特别是“一个人内心的生存”,都是抽象的,无法把握的,它们必须通过具体的物、具体的场景才能表现出来,而物与场景总是个人化的,是个人感觉的延伸,它成了作者生命中的一部分,比如“一场一场的风吹倒旧墙、刮破院门,穿过一个人慢慢松开的骨缝”,“大地深处的大风”,“更黑,更猛,朝着相反的方向,刮动万物的骨骸和根须”,“恒久明亮的月光”,“它一夜一夜地已经照透墙、树木和道路,把银白的月辉渗浸到事物的背面”,这些对物的记忆显然是非常个人化的,换言之,故乡对人的意义并不是雷同的。这就是故乡对每一个人来说都存在着不可替代的意义的道理所在。二、微型写作

在作者笔下,那一岁一枯荣的野草,濒临倒塌的土墙,墙角的烟道和锅头,一只破瓦片,一小块泥皮,以及泥皮上的烟垢和灰,朽在墙中的木头和铁钉等等都是他“今生今世的证据”。那么,你“今生今世的证据”又是什么?请以“我今生今世的证据”为话题,写一个片段。要求:以细腻的笔触描写一些场景,300字左右。写作示例:

河两岸那广阔的田野,有我在明媚阳光里垂钓的身影;那通往老街的窄窄的悠长的小巷里,有我拎着竹篮到街上买豆浆的轻松脚步;那原野中碧绿的水洼边,有我在明月高悬的夜空下,踏碎的一潭月影,银光荡漾;在那三株历经风雨越发苍遒的老樟树的浓荫里,浓浓夜色下升腾的火焰裹挟着欢笑,随风飘散。特别是那条匍匐在故乡原野上的河流——大青河,更是我存在的证据。河岸边那一串串数不清的脚印中分明还有我稚嫩的几只。从小学到初中,我都是沿着河岸步行上学。沿着河岸,雀跃奔跑一阵,胡乱踢腾一番,顺手“拈花惹草”,拾捡石子打水漂。长长的河岸被我走得短短的。从春天走到秋天,从少年走进回忆。在这个容易迷失的世界里,你们都是我今生今世的证据啊!三、素材积累

素材一

我走的时候还不知道向那些熟悉的东西告别。不知道回过头说一句:草,你要一年年地长下去啊;土墙,你站稳了,千万不能倒啊;房子,你能撑到哪年就强撑到哪年,万一你塌了,可千万把破墙圈留下,把朝南的门洞和窗口留下,把墙角的烟道和锅头留下,把破瓦片留下,最好留下一小块泥皮,即使墙皮全脱落光,也在不经意的、风雨冲刷不到的那个墙角上,留下巴掌大的一小块吧,留下泥皮上的烟垢和灰,留下划痕、朽在墙中的木头和铁钉,这些都是我今生今世的证据啊。

适用话题:“生活的证据”“善待家园”“珍惜拥有”“把根留住”“记忆与失忆”“心灵烙印”等。素材二

当家园废失,我知道所有回家的脚步都已踏踏实实地迈上了虚无之途。家园,承载着我们的记忆,记录着我们经历的一切。如果我们不注意保护我们的家园,那我们的感情就无所寄托,我们就是浮萍,再也找不到回家的路。《今生今世的证据》告诉我们,请珍惜我们所经历的一切,因为它们是我们曾经生活的证据。如果我们不珍惜曾经拥有的一切,那我们可能就找不到回家的路。

适用话题:“存在与寄托”“精神家园”“真实与虚无”“绿叶对根的情意”“珍惜经历”“前方与后方”等。素材三

对于自己的年少时光,刘亮程说乏善可陈。书没正经念,倒是从大自然中,刘亮程学到了许多课本上学不到的东西。乡下的事物,那些牲畜、草木、天气、阳光、吃、劳动、睡觉,等等,从此开始与一个敏感的童年的心灵耳鬓厮磨。也就是从那时开始,大自然和他格外亲热起来,深深扎根进了他的幼小而博大的精神世界。于是他的故乡黄沙梁从童年开始就这样被他读烂了。

刘亮程认字,是从大自然开始的。“我是先看到大自然中的鸟儿,才学会文字中的‘鸟’字,进而认识了和鸟相关的事物。”刘亮程意味深长地说:“现在的语文教育,是一种先入为主的教育,比如小学语文教育中的认字教育,都是从认字,到组词造句,再到写作文,一步一步来的,很规范,但正是这个规范在一步步地限制你。比如,现在小学语文课中的识字,它不是先让你从大自然中去认识‘鸟’,而是从笔画开始一笔一笔教你。可以说现在的学生认识世界都是从字词开始的。这种教育实用性不错,但从文学角度看,他从此就会离创新很远,也缺乏一定的想象力,这也是我们的学校为什么培养不出作家的原因之一。”

适用话题:“教育需要反思”“遵从自然”“自由与限制”“自由与创新”“想象是创造的源泉”“本与末”等。时文赏读 延伸学习【思维借鉴】

到底丢了什么呢?引人思考,引出下文。背着灵魂上路

郭翠华

人在一个环境中待久了,就想出去走走,走出家门的刹那,仿佛丢了什么,就会有一丝的犹豫,但脚还是把人带出了家门。连用5个如果,形成排比,形象地说明自己灵魂的迷失。 曾经看过一个外国影片,一个挑夫挑了一个担子,走着走着,突然停了下来,别人问他不走的原因,他说我的灵魂跟不上了,我要等等我的灵魂。那时我突然明白了,出门在外,匆匆忙忙的,如果我们把什么落在家里了,那一定是我们的灵魂。出门在外,把灵魂落在家里了,照应文章的开头,自然切入文题。

承接上文,形象地描述人躯体与灵魂的分离。两个比喻句,化抽象为具体,生动形象。

由个人到群体,说明躯体与灵魂分离的现象具有普遍性。这两句一为化抽象为具体,一为化具体为抽象,语言生动新奇,顿使文章摇曳多姿。

作为一个出门人,只顾为生活奔波忙碌,来不及享受温馨,细品生活,感悟人生,以致成为自己生活的局外人。因此,出门在外,可以读读书,与朋友闲聊,以使自己过得更踏实。运用比喻,形象地说明了温馨的重要作用。

篇末点题,阐明事理。 做一个出门人,我喜欢静静地看左来右往的人群,喜欢看人像蚁一样地把自己搬来搬去的,我知道那也是我,只不过当我如蚁般忙忙碌碌的时候,我看不见自己。忽然间,我看见自己的灵 魂就站在自己走过的日子里,而我却站在生活的门外。

做一个出门人,我喜欢背上几本自己喜欢的书,打开书本,熟悉的气息迎面而来,阅读的时候,我看见自己的灵魂游动在书的字里行间,心一下就踏实了,时空就定格在书页之间。谢谢观赏!