《季氏将伐颛臾》导学案粤教版必修4

图片预览

文档简介

《季氏将伐颛臾》

一、学习目标

1.了解孔子的思想;学习论语的有关知识,深刻体会文中所体现的孔子的政治主张及人生态度。

2、掌握文中重要的文言实词、虚词及其用法。

3、背诵课文。

二、学习方法:积累、诵读、探究。

三、课文助读

(一)、《论语》简介。

《论(lún)语》是儒家经典之一,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。

《论语》记录孔子的言论大致上有四种体式:

(1)用“子曰”开头直录其言论,可称格言体,如“子曰:‘学而时习之……不亦君子乎?’”(2)先指出问者和问题,再录孔子的回答,可称答问体,如“子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:”敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。’”(3)跟特定的对象展开谈话,超出一问一答的模式,可称对话体,如孔见师冕。(4)就一件事比较详细地阐述自己的意见,可称议事体,如《季氏将伐颛臾》这一章。

《论语》的记录者,并没有在文学上追求一定效果的意识,但有时通过简洁的对话显示出人物的性格,因而具有一定的文学意义。如《论语·述而》:“子曰:‘饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。’”写出孔子安贫乐道的一面,较有感彩。

《论语》虽然篇幅不大,但作为儒家经典之一,长期以来,是文化人必读的书籍。他所表现的人生态度、思想观念,在我国文化史、思想史上,有着极为广泛、深刻的影响。

(二)、孔子简介。

孔子(前551---前479),名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人,是春秋末期的思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人。孔子的先祖原是宋国的贵族,在一场政治斗争中失败后逃到鲁国,但到孔子出生的时候,已下降为平民。孔子幼年丧父。孔子年轻时因家境贫寒给季氏做过委吏(管理粮仓)和司职吏(管理生畜),工作得很出色。孔子很注重学习,相传他曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄。50岁以前,他的大部分时间用于聚徒讲学,也从事政治活动,去过齐国。50岁那年,鲁定公任命他为中都宰。56岁那年由大司寇(主管司法)行摄相事,但为时不长,被迫辞职。后又周游宋、卫、陈、蔡、齐、楚等国,为时14年,终不见用。回到鲁国后致力于教育和整理古代文献,又将鲁史官所记《春秋》加以删修,成为我国第一部编年体史书。他的弟子相传先后有三千人,最著名的有颜回、子贡、季路(子路)、冉有、曾参等。他又是私人讲学风气的开创者,对我国教育事业的发展作出了重大贡献。

(三)、背景材料

孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。当时鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国公室日趋衰败。三大家族把持鲁国朝政,其中,季孙氏势力最大,他要讨伐颛臾的原因有二:其一是贪其土地,其二是担心颛臾对己不利。当时冉有、季路都在季氏门下,且都参与了出征前的筹划。也就是在这时候,二人把消息告诉了孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。

四、预习题(一)

(一)给下列加点字注音。

论语( ) 颛臾( )社稷( ) 虎兕( ) 椟中( )

冉有( ) 柙( ) 近于费( ) 相夫子( )( )

夫颛臾( ) 何以伐为( ) 为之辞( )

(二)文言知识积累。

辨析下列多义词。

是 ①无乃尔是过与 ( ) ② 是社稷之臣也 ( ) ③是谁之过与( )

过 ①无乃尔是过与( ) ② 且尔言过矣 ( ) ③是谁之过与( )

请写出下列特殊句式。

①季氏将有事于颛臾 ( ) ②无乃尔是过与 ( )

③昔者先王以为东蒙主 ( ) ④是社稷之臣也 ( )

⑤何以伐为 ( ) ⑥夫子欲之,吾二臣者皆不欲也( )

(三)、阅读文章,分析1——4部分。在口译的基础上,请翻译下面几个句子。

①季氏将有事于颛臾 译作:

②是社稷之臣也 译作:

③何以伐为 译作:

④陈力就列,不能者止 译作:

⑤虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与? 译作:

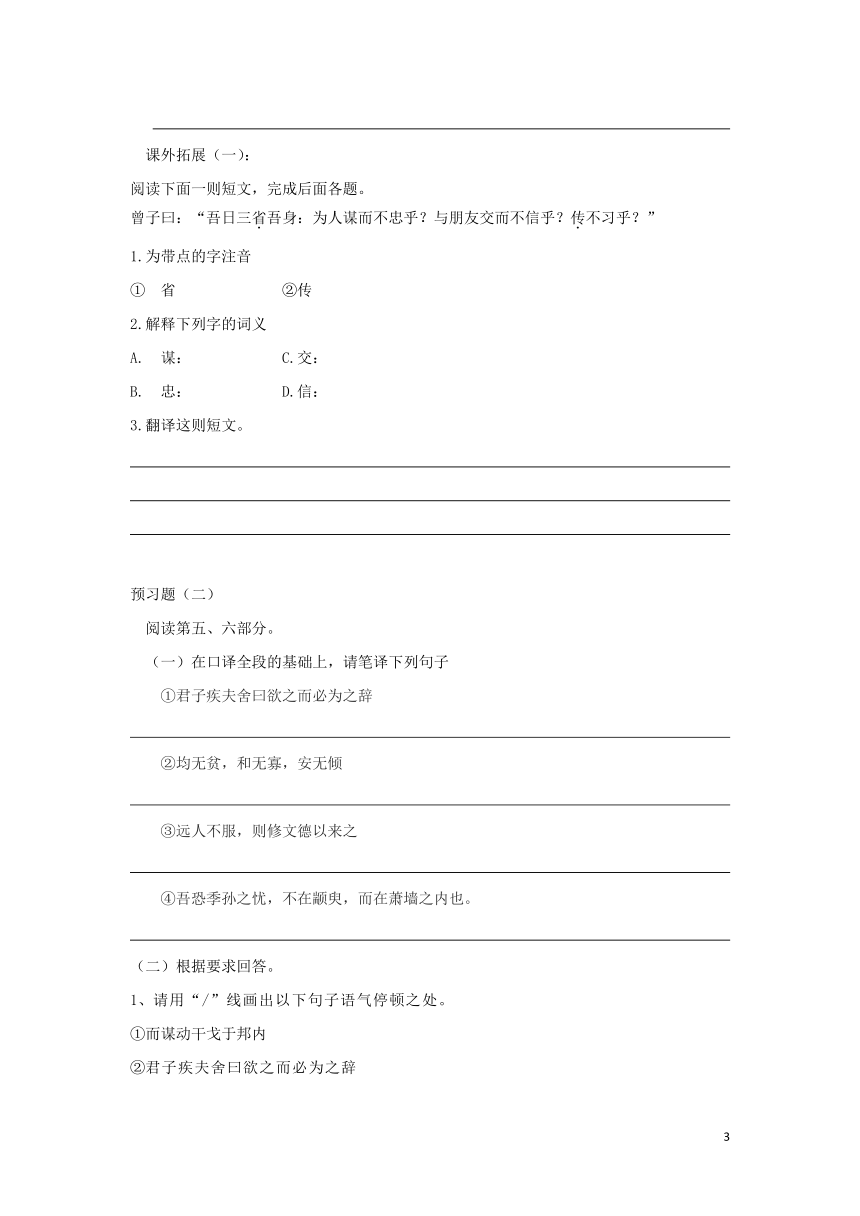

课外拓展(一):

阅读下面一则短文,完成后面各题。 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 1.为带点的字注音 ①?省? ②传? 2.解释下列字的词义 A.?谋:? C.交:? B.?忠:? D.信:?

3.翻译这则短文。

预习题(二)

阅读第五、六部分。

(一)在口译全段的基础上,请笔译下列句子

①君子疾夫舍曰欲之而必为之辞

②均无贫,和无寡,安无倾

③远人不服,则修文德以来之

④吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

(二)根据要求回答。

1、请用“/”线画出以下句子语气停顿之处。

①而谋动干戈于邦内 ?

②君子疾夫舍曰欲之而必为之辞

2.指出下列句子中“之”字用法不同的项(?) ①既来之? ②君子疾夫舍曰欲之 ③则安之? ④吾恐季孙之忧 (三).请从这两段文字中找出三个成语并作解释。 ①? ②? ③?

(四)请提出在预习中你所碰到的一两个问题。

课外拓展(二)

掌握文言虚词“而”用法。

找出加点词用法不同的项(.②?) ①危而不扶,颠而不持 ②今夫颛臾,固而近于费 ③君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 ④相夫子,远人不服而不能来也 归纳“而”字用法:

(一)“而”字用作连词的用法:可连接词、短语和分句,表示多种关系。

1、“而”字表示并列关系。一般不译,有时可译为“又”“和”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)

②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)

③授之书而习其句读者,非吾所谓传其解其惑者也。(《师说》)

2、“而”字表示递进关系的用法:可译为“并且”或“而且”。

①劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说。(《鸿门宴》)

②则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?(《阿房宫赋》)

③君子博学而日参省乎己。(《劝学》)

3、“而”字表示承接关系的用法:可译为“就”“接着”或不译。

①置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》)

②人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)

4、“而”字表示转折关系的用法:可译为“但是”“却”。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

②假舆马者,非利足也,而致千里。(《劝学》)

③有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)

5、“而”字表示假设关系的用法:可译为“如果”“假如”。

①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》)

6、“而”字表示修饰关系的用法:即连接状语和中心语,译为“地”“着”或不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)

②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)

③北山愚公者,年且九十,面山而居。(〈愚公移山〉)

7、“而”字表示因果关系的用法:可译成“因此”“因而”。

①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)

8、“而”字表示目的关系的用法:可译成“以”“以此”、“来”。

①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)

②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)

(二)“而”字通“尔”的用法:用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

①而翁归,自与汝复算耳(《促织》)

②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹(《项脊轩志》)

(三)“而”字通“如”的用法:好像,如同。

①军惊而坏都舍。(《察今》)

(四)“而已”复音虚词“而已”放在句末,表示限制的语气助词,相当于“罢了”“了”。

①闻道有先后,术业有专攻,如是而已(《师说》)

②我决起而飞,枪榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣(《逍遥游》)

(五)“而后”译为“才”,“方才”,表示时间的副词。

①臣鞠躬尽瘁,死而后已。(《(后)出师表》)

(六) “而况”即“何况”,用反问语气表示更进一层之意。

①今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。而况石乎!(《石钟山记》)

②臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎(《谏太宗十思疏》)

(七)、“既而”一般可译为“不久”,“一会儿”“后来”。

①既而以吴民之乱请于朝,按诛五人(《五人墓碑记》)

②既而得其尸于井,因而化怒为悲,抢呼欲绝(《促织》)

《季氏将伐颛臾》导学案答案:

导学案(一)

(一)、字音 lún zhuān jì sì dú rǎn xiá bì xiàng fū fú wéi wèi

(二)、1.是 ①助词,前置宾语的标志 ②指示代词,此,这 ③代词,这

过 ①责备,动词 ②犯错,动词 ③过错,错误,名词

2、.①状语后置句 ②宾语前置句 ③省略句 ④判断句 ⑤宾语前置句 ⑥省略句

(三)、①季孙氏准备对颛臾采取军事行动。

②这是国家(鲁国)的臣属。

③为什么要讨伐它呢?

④能施展才能的就担任那个职位,不能这样做的就辞职。

⑤凶猛的猛兽从笼子里跑出来,贵重的物品在匣子里被毁坏,这是谁的过错呢?

课外拓展(一)答案:

1. A.xǐng?B.chuán 2.A.谋划,出主意?B.忠诚,忠实?C.交往?D.讲信用 3.曾子说:“我每天多次反省自己:为别人出主意做事情,有没有不忠诚的地方呢?与朋友交往,有没有不讲信用的地方呢?老师所传授的知识,是否复习了呢?”

导学案(二)

(一)①有品德的人最厌恶那种不说自己‘想要那样做’,却一定替它找托辞的(态度)。

②原来是财物分配均匀就没有贫困;境内和平团结就不担心人少;上下相安无事,国家就没有倾覆的危险,

③本国以外的人(远方的人)不降服,就施行文教和德政来使他们归附。

④我担心季孙的忧患,不在颛臾那里,而是在鲁国境内啊。

(二)1、请用“/”线画出以下句子语气停顿之处。

① 而/谋/动干戈/于邦内 ?

②君子疾夫/舍曰欲之/而必为之辞

2. ④

(三).①既来之,则安之? ②分崩离析? ③祸起萧墙

课外拓展(二)答案:

②

14、《季氏将伐颛臾》课堂检测(一)

班级 座号 姓名

阅读1——5部分

一、梳理文意,释疑。

二、这次谈话的背景事件是什么?

三、孔子对这件事的反对态度可从哪句话看出?孔子反对的理由是什么?

14、《季氏将伐颛臾》当堂检测(一)

1、在冉有、季路向孔子报告“季氏将有事于颛臾”后,孔子对冉有进行了含蓄的批评,而冉有却进行辩解,企图推卸责任,对此,孔子是如何批驳的?(学法指导:学习议论文的以有效的论据证明观点)

14、《季氏将伐颛臾》课堂检测(二)

班级 座号 姓名

阅读第五、六部分

一、梳理文意,释疑。

二、请找出第五、六部分的有词类活用现象的词,并加以解释:

.

三、再次齐读课文,探讨交流以下问题:

冉有道出讨伐颛臾的真正理由是什么?孔子又是怎样反驳冉有的?

14、《季氏将伐颛臾》当堂检测(二)

分析课文中“仁”的具体体现 :

课文中哪里能体现出孔子的”仁”的政治思想?

14、《季氏将伐颛臾》

课堂检测(一)

答案:

二、背景事件为季氏将伐颛臾。

三、“无乃尔是过与?”一句。特别是“过”字确切而又传神地表达了孔子对季氏将伐颛臾的强烈不满,同时也是对作为家臣的冉有、季路未加劝阻、严重失职的极大反感。孔子明确指出了不应攻打颛臾的理由: ?? 颛臾受先王之封,不可伐 ?? 颛臾是鲁国附庸,不必伐 ?? 颛臾是社稷之臣,不当伐 [板书] ?? 这三条理由体现孔子一向反对国君进行武力征伐、以力服人的思想主张,也再次对冉有、季路提出含蓄的批评。

当堂检测(一)

答案:

指出二人没有尽辅佐之责 。一是列名言。孔子先列史官名言,指出冉有、季路应在其位,谋其政,据理力争,劝其改邪归正,否则,就应离去,不可一味苟同。 二是用比喻。运用比喻阐释深刻道理。 [板书]

课堂检测(二)

答案:

二、忧, 动词活用为名词。来、安,均为动词的使动用法。

三、讨伐颛臾的真正理由是:夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。

孔子先批判冉有找托词,再提出自己的治国安邦的原则,然后批评冉有违背了自己的这些原则,最后,指出季氏之忧,具有高度的政治敏感性。?

当堂检测(二)

答案:

归纳总结:

反对攻打颛臾,说明孔子反对武力(板书:反对武力)。

引周任的话:陈力就列,不能者止,引用两个比喻,说明孔子提倡做事要尽职尽则、忠于职守,要自知、自醒。(板书:尽职尽则、忠于职守、自知、自醒)。

批评冉有强词夺理,说明孔子提倡为人真诚(板书:为人真诚)。

提出自己的政治观点,说明,孔子提倡以国家为重(板书:以国为重)。

结尾指出季氏之忧在萧墙,说明孔子提倡要有忧患意识(板书:忧患意识)

一、学习目标

1.了解孔子的思想;学习论语的有关知识,深刻体会文中所体现的孔子的政治主张及人生态度。

2、掌握文中重要的文言实词、虚词及其用法。

3、背诵课文。

二、学习方法:积累、诵读、探究。

三、课文助读

(一)、《论语》简介。

《论(lún)语》是儒家经典之一,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录。

《论语》记录孔子的言论大致上有四种体式:

(1)用“子曰”开头直录其言论,可称格言体,如“子曰:‘学而时习之……不亦君子乎?’”(2)先指出问者和问题,再录孔子的回答,可称答问体,如“子贡问曰:“孔文子何以谓之文也?”子曰:”敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。’”(3)跟特定的对象展开谈话,超出一问一答的模式,可称对话体,如孔见师冕。(4)就一件事比较详细地阐述自己的意见,可称议事体,如《季氏将伐颛臾》这一章。

《论语》的记录者,并没有在文学上追求一定效果的意识,但有时通过简洁的对话显示出人物的性格,因而具有一定的文学意义。如《论语·述而》:“子曰:‘饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。’”写出孔子安贫乐道的一面,较有感彩。

《论语》虽然篇幅不大,但作为儒家经典之一,长期以来,是文化人必读的书籍。他所表现的人生态度、思想观念,在我国文化史、思想史上,有着极为广泛、深刻的影响。

(二)、孔子简介。

孔子(前551---前479),名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人,是春秋末期的思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人。孔子的先祖原是宋国的贵族,在一场政治斗争中失败后逃到鲁国,但到孔子出生的时候,已下降为平民。孔子幼年丧父。孔子年轻时因家境贫寒给季氏做过委吏(管理粮仓)和司职吏(管理生畜),工作得很出色。孔子很注重学习,相传他曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄。50岁以前,他的大部分时间用于聚徒讲学,也从事政治活动,去过齐国。50岁那年,鲁定公任命他为中都宰。56岁那年由大司寇(主管司法)行摄相事,但为时不长,被迫辞职。后又周游宋、卫、陈、蔡、齐、楚等国,为时14年,终不见用。回到鲁国后致力于教育和整理古代文献,又将鲁史官所记《春秋》加以删修,成为我国第一部编年体史书。他的弟子相传先后有三千人,最著名的有颜回、子贡、季路(子路)、冉有、曾参等。他又是私人讲学风气的开创者,对我国教育事业的发展作出了重大贡献。

(三)、背景材料

孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。当时鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国公室日趋衰败。三大家族把持鲁国朝政,其中,季孙氏势力最大,他要讨伐颛臾的原因有二:其一是贪其土地,其二是担心颛臾对己不利。当时冉有、季路都在季氏门下,且都参与了出征前的筹划。也就是在这时候,二人把消息告诉了孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。

四、预习题(一)

(一)给下列加点字注音。

论语( ) 颛臾( )社稷( ) 虎兕( ) 椟中( )

冉有( ) 柙( ) 近于费( ) 相夫子( )( )

夫颛臾( ) 何以伐为( ) 为之辞( )

(二)文言知识积累。

辨析下列多义词。

是 ①无乃尔是过与 ( ) ② 是社稷之臣也 ( ) ③是谁之过与( )

过 ①无乃尔是过与( ) ② 且尔言过矣 ( ) ③是谁之过与( )

请写出下列特殊句式。

①季氏将有事于颛臾 ( ) ②无乃尔是过与 ( )

③昔者先王以为东蒙主 ( ) ④是社稷之臣也 ( )

⑤何以伐为 ( ) ⑥夫子欲之,吾二臣者皆不欲也( )

(三)、阅读文章,分析1——4部分。在口译的基础上,请翻译下面几个句子。

①季氏将有事于颛臾 译作:

②是社稷之臣也 译作:

③何以伐为 译作:

④陈力就列,不能者止 译作:

⑤虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与? 译作:

课外拓展(一):

阅读下面一则短文,完成后面各题。 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?” 1.为带点的字注音 ①?省? ②传? 2.解释下列字的词义 A.?谋:? C.交:? B.?忠:? D.信:?

3.翻译这则短文。

预习题(二)

阅读第五、六部分。

(一)在口译全段的基础上,请笔译下列句子

①君子疾夫舍曰欲之而必为之辞

②均无贫,和无寡,安无倾

③远人不服,则修文德以来之

④吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

(二)根据要求回答。

1、请用“/”线画出以下句子语气停顿之处。

①而谋动干戈于邦内 ?

②君子疾夫舍曰欲之而必为之辞

2.指出下列句子中“之”字用法不同的项(?) ①既来之? ②君子疾夫舍曰欲之 ③则安之? ④吾恐季孙之忧 (三).请从这两段文字中找出三个成语并作解释。 ①? ②? ③?

(四)请提出在预习中你所碰到的一两个问题。

课外拓展(二)

掌握文言虚词“而”用法。

找出加点词用法不同的项(.②?) ①危而不扶,颠而不持 ②今夫颛臾,固而近于费 ③君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 ④相夫子,远人不服而不能来也 归纳“而”字用法:

(一)“而”字用作连词的用法:可连接词、短语和分句,表示多种关系。

1、“而”字表示并列关系。一般不译,有时可译为“又”“和”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)

②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)

③授之书而习其句读者,非吾所谓传其解其惑者也。(《师说》)

2、“而”字表示递进关系的用法:可译为“并且”或“而且”。

①劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说。(《鸿门宴》)

②则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?(《阿房宫赋》)

③君子博学而日参省乎己。(《劝学》)

3、“而”字表示承接关系的用法:可译为“就”“接着”或不译。

①置之地,拔剑撞而破之。(《鸿门宴》)

②人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)

4、“而”字表示转折关系的用法:可译为“但是”“却”。

①青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

②假舆马者,非利足也,而致千里。(《劝学》)

③有如此之势,而为秦人积威之所劫(《六国论》)

5、“而”字表示假设关系的用法:可译为“如果”“假如”。

①诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》)

6、“而”字表示修饰关系的用法:即连接状语和中心语,译为“地”“着”或不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)

②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》)

③北山愚公者,年且九十,面山而居。(〈愚公移山〉)

7、“而”字表示因果关系的用法:可译成“因此”“因而”。

①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也(《游褒禅山记》)

8、“而”字表示目的关系的用法:可译成“以”“以此”、“来”。

①缦立远视,而望幸焉(《阿房宫赋》)

②籍吏民,封府库,而待将军(《鸿门宴》)

(二)“而”字通“尔”的用法:用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

①而翁归,自与汝复算耳(《促织》)

②妪每谓余曰:“某所,而母立于兹(《项脊轩志》)

(三)“而”字通“如”的用法:好像,如同。

①军惊而坏都舍。(《察今》)

(四)“而已”复音虚词“而已”放在句末,表示限制的语气助词,相当于“罢了”“了”。

①闻道有先后,术业有专攻,如是而已(《师说》)

②我决起而飞,枪榆枋而止,时则不至,而控于地而已矣(《逍遥游》)

(五)“而后”译为“才”,“方才”,表示时间的副词。

①臣鞠躬尽瘁,死而后已。(《(后)出师表》)

(六) “而况”即“何况”,用反问语气表示更进一层之意。

①今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。而况石乎!(《石钟山记》)

②臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎(《谏太宗十思疏》)

(七)、“既而”一般可译为“不久”,“一会儿”“后来”。

①既而以吴民之乱请于朝,按诛五人(《五人墓碑记》)

②既而得其尸于井,因而化怒为悲,抢呼欲绝(《促织》)

《季氏将伐颛臾》导学案答案:

导学案(一)

(一)、字音 lún zhuān jì sì dú rǎn xiá bì xiàng fū fú wéi wèi

(二)、1.是 ①助词,前置宾语的标志 ②指示代词,此,这 ③代词,这

过 ①责备,动词 ②犯错,动词 ③过错,错误,名词

2、.①状语后置句 ②宾语前置句 ③省略句 ④判断句 ⑤宾语前置句 ⑥省略句

(三)、①季孙氏准备对颛臾采取军事行动。

②这是国家(鲁国)的臣属。

③为什么要讨伐它呢?

④能施展才能的就担任那个职位,不能这样做的就辞职。

⑤凶猛的猛兽从笼子里跑出来,贵重的物品在匣子里被毁坏,这是谁的过错呢?

课外拓展(一)答案:

1. A.xǐng?B.chuán 2.A.谋划,出主意?B.忠诚,忠实?C.交往?D.讲信用 3.曾子说:“我每天多次反省自己:为别人出主意做事情,有没有不忠诚的地方呢?与朋友交往,有没有不讲信用的地方呢?老师所传授的知识,是否复习了呢?”

导学案(二)

(一)①有品德的人最厌恶那种不说自己‘想要那样做’,却一定替它找托辞的(态度)。

②原来是财物分配均匀就没有贫困;境内和平团结就不担心人少;上下相安无事,国家就没有倾覆的危险,

③本国以外的人(远方的人)不降服,就施行文教和德政来使他们归附。

④我担心季孙的忧患,不在颛臾那里,而是在鲁国境内啊。

(二)1、请用“/”线画出以下句子语气停顿之处。

① 而/谋/动干戈/于邦内 ?

②君子疾夫/舍曰欲之/而必为之辞

2. ④

(三).①既来之,则安之? ②分崩离析? ③祸起萧墙

课外拓展(二)答案:

②

14、《季氏将伐颛臾》课堂检测(一)

班级 座号 姓名

阅读1——5部分

一、梳理文意,释疑。

二、这次谈话的背景事件是什么?

三、孔子对这件事的反对态度可从哪句话看出?孔子反对的理由是什么?

14、《季氏将伐颛臾》当堂检测(一)

1、在冉有、季路向孔子报告“季氏将有事于颛臾”后,孔子对冉有进行了含蓄的批评,而冉有却进行辩解,企图推卸责任,对此,孔子是如何批驳的?(学法指导:学习议论文的以有效的论据证明观点)

14、《季氏将伐颛臾》课堂检测(二)

班级 座号 姓名

阅读第五、六部分

一、梳理文意,释疑。

二、请找出第五、六部分的有词类活用现象的词,并加以解释:

.

三、再次齐读课文,探讨交流以下问题:

冉有道出讨伐颛臾的真正理由是什么?孔子又是怎样反驳冉有的?

14、《季氏将伐颛臾》当堂检测(二)

分析课文中“仁”的具体体现 :

课文中哪里能体现出孔子的”仁”的政治思想?

14、《季氏将伐颛臾》

课堂检测(一)

答案:

二、背景事件为季氏将伐颛臾。

三、“无乃尔是过与?”一句。特别是“过”字确切而又传神地表达了孔子对季氏将伐颛臾的强烈不满,同时也是对作为家臣的冉有、季路未加劝阻、严重失职的极大反感。孔子明确指出了不应攻打颛臾的理由: ?? 颛臾受先王之封,不可伐 ?? 颛臾是鲁国附庸,不必伐 ?? 颛臾是社稷之臣,不当伐 [板书] ?? 这三条理由体现孔子一向反对国君进行武力征伐、以力服人的思想主张,也再次对冉有、季路提出含蓄的批评。

当堂检测(一)

答案:

指出二人没有尽辅佐之责 。一是列名言。孔子先列史官名言,指出冉有、季路应在其位,谋其政,据理力争,劝其改邪归正,否则,就应离去,不可一味苟同。 二是用比喻。运用比喻阐释深刻道理。 [板书]

课堂检测(二)

答案:

二、忧, 动词活用为名词。来、安,均为动词的使动用法。

三、讨伐颛臾的真正理由是:夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。

孔子先批判冉有找托词,再提出自己的治国安邦的原则,然后批评冉有违背了自己的这些原则,最后,指出季氏之忧,具有高度的政治敏感性。?

当堂检测(二)

答案:

归纳总结:

反对攻打颛臾,说明孔子反对武力(板书:反对武力)。

引周任的话:陈力就列,不能者止,引用两个比喻,说明孔子提倡做事要尽职尽则、忠于职守,要自知、自醒。(板书:尽职尽则、忠于职守、自知、自醒)。

批评冉有强词夺理,说明孔子提倡为人真诚(板书:为人真诚)。

提出自己的政治观点,说明,孔子提倡以国家为重(板书:以国为重)。

结尾指出季氏之忧在萧墙,说明孔子提倡要有忧患意识(板书:忧患意识)

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》