17《游褒禅山记》导学案粤教版必修5

图片预览

文档简介

游褒禅山记

一.学习目标

1.积累常见文言词语尤其是“其”“以”“观”的用法,掌握词类活用的现象。

2.学习本文即事明理,叙议结合前后紧密相扣,以小见大的写作方法。

3.借鉴学习作者“尽吾志而无悔”和“深思慎取”的思想。

二.学法指导:

1.反复诵读课文,认真掌握注解内容,化整为零逐步掌握全文。

2.注意归纳文言知识点。

3.合作学习。

二.课文助读

1.走近作者

王安石(1021年-1086年),字介甫,晚号半山,谥“文”。小字獾郎,封荆国公,世人又称王荆公。汉族,江西临川人(今江西省东乡县上池村人)。北宋杰出的政治家、文学家。在文学中具有突出成就。著有《临川先生文集》。他出生在一个小官吏家庭。安石少好读书,记忆力强,受到较好的教育。庆历二年(1042年)登杨寘榜进士第四名,先后任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州、提点江东刑狱等地方的官吏。治平四年(1067年)神宗初即位,诏安石知江宁府,旋召为翰林学士。熙宁二年(1069年)提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁(今江苏南京市)钟山,谥号“文”,又称王文公。其政治变法对北宋后期社会经济具有很深的影响,已具备近代变革的特点,被列宁誉为是“中国十一世纪伟大的改革家”。与“韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩”,并称“唐宋八大家”。

2.写作背景

《 游褒禅山记》是王安石三十四岁时(1054年)从舒州判通任上辞职,在回家的路上游览了此山,三个月后以追记的形式写下此文。虽然是游记,但却是借记述游山来说理。王安石游褒禅山和曾巩游玉山的经历一样,都因游者不想前行,而未能穷尽山洞。但这时的王安石比他的朋友曾巩大了十几岁,思想也深刻的多,他并不是象曾巩那样只是遗憾于“遗泉石之胜”(曾巩《游倍州玉山小岩记》),而是由此事生发开去,讲出一番求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”、“志”、“力”的关系。这篇文章以其所表现出的深邃的思想、高远的知趣、坚毅的品格给后人以有益的启示。四年后(1058年)他给宋仁宗上万言书,主张改革政治。12年后(1070年)拜相。他不顾保守派反对,积极推行新法,提出“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这与本文的观点也有相似的地方。

3.相关知识

记:记是古代的一种文体。这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

三.预习题(一)

一.给下列加点字注音

褒禅山( ) 舍于其址( ) 庐冢( ) 咎( )音谬( )

瑰怪( ) 穴( ) 窈然( ) 无物以相之( )

二.指出下列通假字

长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。 ( 通 )

三.解释下列各组多义词

实词:

故其后名之曰“褒禅” ( )

名

以后世之谬其传而莫能名者 ( )

盖音谬也 ( )

谬

后世之谬其传而莫能名者( )

古人之观于天地、山川……( )

观 而世奇伟、瑰怪、非常之观( )

大王见臣列观( )

此余之所得也( )

得 古人之观于天地、山川……往往有得( )

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也( )

? 有碑仆道( )

道 何可胜道也哉( )

?策之不以其道( )

险以远,则至者少( )

至 多助之至,天下顺之( )

? 至若春和景明,波澜不惊( )

独其为文犹可识,曰“花山”( )

文 不以木为之者,文理有疏密( )

属予作文以记之( )

文过饰非( )

盖其又深,则其至又加少矣( )

盖 日初出大如车盖( )

盖失强援,不能独完( )

况刘豫州王室之胄,英才盖世( )

虚词:

夫夷以近,则游者众 ( )

以 与四人拥火以入 ( )

以其求思之深而无不在也( )

以其乃华山之阳名之也 ( )

今其智乃反不能乃 ( )

乃 良乃入,具告沛公( )

于是为长安君约车百乘,质于齐,兵乃出 ( )

其皆出于此乎 ( )

于乱石间择其一二扣之( )

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也( )

其 尔其无忘乃父之志( )

吾其还也 ( )

其孰能讥之乎 ( )

既其出,则或咎其欲出者 ( )

其真无马也,其真不知马也( )

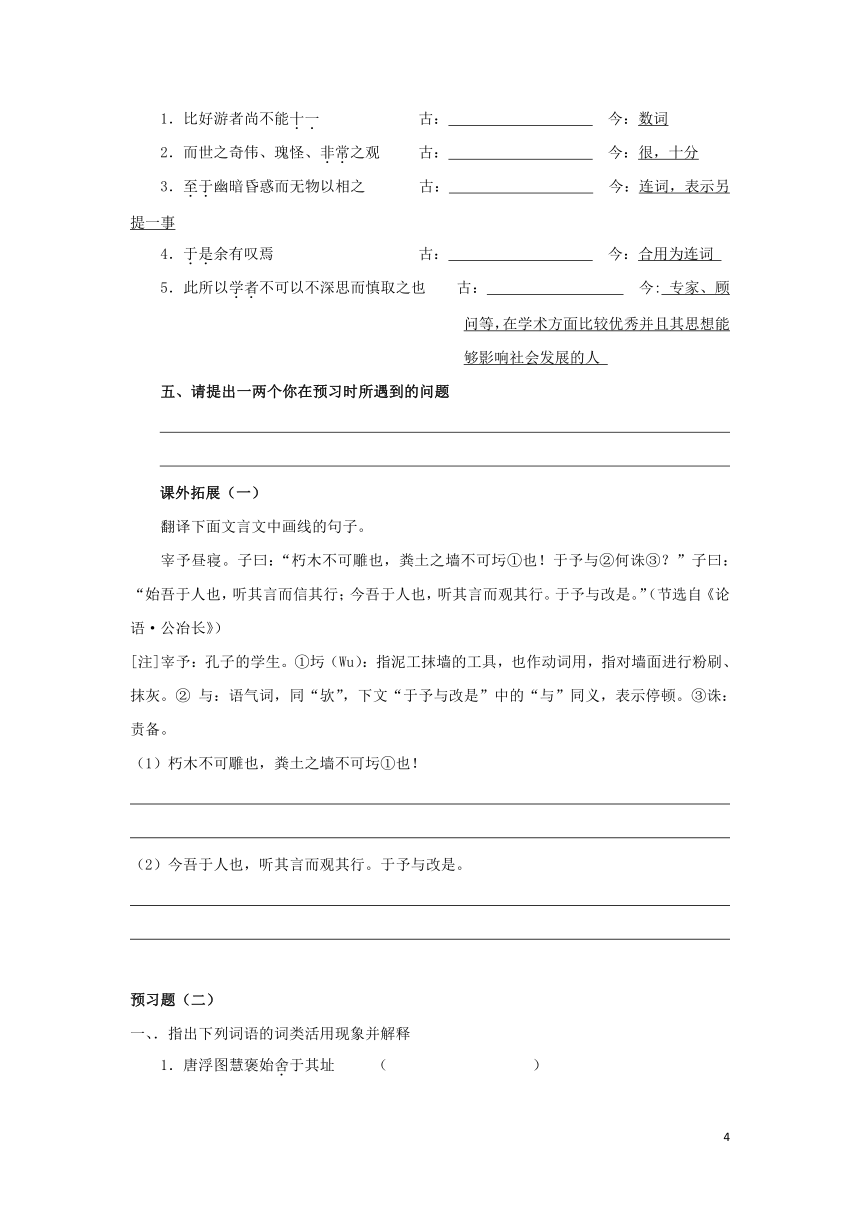

四.指出下列古今异义词语的古义

1.比好游者尚不能十一 古: 今:数词

2.而世之奇伟、瑰怪、非常之观 古: 今:很,十分

3.至于幽暗昏惑而无物以相之 古: 今:连词,表示另提一事

4.于是余有叹焉 古: 今:合用为连词

5.此所以学者不可以不深思而慎取之也 古: 今: 专家、顾问等,在学术方面比较优秀并且其思想能够影响社会发展的人

五、请提出一两个你在预习时所遇到的问题

课外拓展(一)

翻译下面文言文中画线的句子。

宰予昼寝。子曰:“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬①也!于予与②何诛③?”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。于予与改是。”(节选自《论语·公冶长》)

[注]宰予:孔子的学生。①圬(Wu):指泥工抹墙的工具,也作动词用,指对墙面进行粉刷、抹灰。② 与:语气词,同“欤”,下文“于予与改是”中的“与”同义,表示停顿。③诛:责备。

(1)朽木不可雕也,粪土之墙不可圬①也!

(2)今吾于人也,听其言而观其行。于予与改是。

预习题(二)

一、.指出下列词语的词类活用现象并解释

1.唐浮图慧褒始舍于其址 ( )

2.以故其后名之曰“褒禅” ( )

3.则其好游者不能穷也 ( )

4.火尚足以明也 ( )

5.而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也 ( )

6.后世之谬其传而莫能名者 ( )

7.至于幽暗昏惑而无物以相之 ( )

8.常在于险远 ( )

9.则其至又加少矣 ( )

10.则其见愈奇 ( )

11.后世之谬其传而莫能名者 ( )

12.往往有得 ( )

13.入之甚寒,问其深 ( )

14.有泉侧出 ( )

二、.指出下列句子的文言句式

1.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也 ( )

2.唐浮图慧褒始舍于其址 ( )

3.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽( )

4.有碑仆道 ( )

5.有志与力,而又不随以怠 ( )

6.然力足以至焉 ( )

三.请你提出一两个预习中遇到的问题。

课外拓展(二)

阳子之宋,宿于逆旅。逆旅人有妾二人,其一人美,其一人恶。恶者贵而美者贱。阳子问其故,逆旅小子对曰:“其美者自美,吾不知其美也;其恶者自恶,吾不知其恶也。”阳子曰:“弟子记之:行贤而去自贤之行,安往而不爱哉!” (节选自《庄子·山木》)

(1)其美者自美,吾不知其美也;其恶者自恶,吾不知其恶也。

(2)行贤而去自贤之行,安往而不爱哉!

预习题(三)

1.给文章划分结构层次

2.作者如何记游华山洞的经过,与下文的议论有何关系?

3.为什么作者在第一段中要特别提到仆碑及碑上的文字?

4.请你提出一两个预习中遇到的问题。

课外拓展(三)

阅读下面的文言文,完成1~5题。

胡质之子威,字伯虎。少有志向,厉操清白。质之为荆州也,威自京都省之。家贫,无车马童仆,威自驱驴单行,拜见父。停厩中十余日,告归。临辞质赐绢一匹,为道路粮。威跪日:“大人清白,不审于何得此绢。”质日:“是吾俸禄之余,故以为汝粮耳。”威受之,辞归。每至客舍,自放驴,取樵炊爨,食毕,复随旅进道,往还如是。质帐下都督,素不相识,先其将归,请假还家,阴资装,百余里要之,因与为伴,每事佐助经营之,又少进饮食,行数百里。威疑之,密诱问,乃知其都督也,因取向所赐绢答谢而遣之。后因他信,具以白质。质杖其都督一百,除吏名。其父子清慎如此。于是名誉著闻,历位宰牧。晋武帝赐见,论边事,语及平生。帝叹其父清,谓威曰:“卿清孰与父清?’’威对曰:“臣不如也。”帝日:“以何为不如?”对日:“臣父清恐人知,臣清恐人不知,是臣不如者远也。”官至前将军、青州刺史。太康元年卒,追赠镇东将军。

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.威自京都省之 省:探望 B.不审于何得此绢 审:知道

C.自放驴,取樵炊爨 樵:打柴 D.后因他信,具以白质 信:使者

2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( )

A.是吾俸禄之余,故以为汝粮耳 /见其客朱亥,俾倪,故久立与其客语

B.每至客舍,自放驴,取樵炊爨 /每闻琴瑟之声,则应节而舞

C.后因他信,具以白质 /因宾客至蔺相如门谢罪

D.晋武帝赐见,论边事,语及平生 /烧尽北船,延及岸上营落

3.下列各个句子在文中的意思,不正确的一项是( )

A.食毕,复随旅进道——吃完饭以后,又跟随旅伴上路

B.先其将归,请假还家——早就要带他回去,于是请假回家

C.阴资装,百余里要之——暗中准备盘缠;在百余里外的路上迎候他

D.因取向所赐绢答谢而遣之——于是拿出先前给自己的绢答谢他,并把他打发走。

4.以下句子分别编为四组,全都说明“其父子清慎如此”的一组是( )

①是吾俸禄之余,故以为汝粮耳 ②每至客舍,自放驴,取樵炊爨

③又少进饮食,行数百里 ④因取向所赐绢答谢而遣之

⑤质杖其都督一百,除吏名 ⑥于是名誉著闻,历位宰牧

A.①②④ B.①⑤⑥ C.②③⑤ D.③④⑥

5.下列对原文的叙述与分析,不正确的一项是( )

A.胡威自小志向远大,砥砺名节,品格高尚。他在辞父归家时,问明所赐绢的来路后,方肯接受。途中又亲自放驴,料理生活,从无糜费之举。这使他日后得到很高的声誉。

B.胡威之父胡质身居高位却能恪守清廉。胡威辞别回家时,他仅取绢一匹送作路资。在儿子询问时坦然地表明,此绢为正当所得,并非不义之财。从而赢得了儿子的敬佩。

C.胡质帐下都督善于逢迎。为博得胡质的好感。他在胡威归家途中曲意巴结,并辗转地让胡质知道此事。岂料弄巧成拙,胡 质了解真相后对他严加处罚,并免去他的官职。

D.晋武帝十分赞赏胡质。他问到胡氏父子的高下,胡威说“臣父清恐人知,臣清恐人不知”,认为自己远远不如。这既说明了胡质品格高尚,又反映了胡威尊崇父亲的心情。

17《游褒禅山记》课堂检测(一)

班级: 座号 姓名:

1、下列加点的字注音全对的一项是(??? )

A、褒禅(chán)? 咎其欲出者(jiù)? 昏惑(huò)? 深父(fù)

B、音谬(miù)? 瑰怪(guī)? 窈然(yǎo)? 道观(guàn)

C、庐冢(chǒng)? 今言“华(huā)”如“华(huá)实”之“华(huá)”者

D、无物以相(xiāng)? 好游者(hào)? 有碑仆道(pū)? 卒葬之(zú)

2、下列各组句中加点字的解释,不完全正确的一项是(??? )

A、以其乃华山之阳名之也(山的南面)?? 则其好游者不能穷也(走到尽头)

B、既其出,则或咎其欲出者(责怪)??? 而不得极夫游之乐也(尽情享受)

C、其孰能讥之乎(他们)???? 其皆出于此乎(大概)

D、以其乃华山之阳名之也(是,为)??? 尔其无忘乃父之志(你,你的)

3、下列句子中加点词语的意思,与今义相同的一项是:( )

A. 此所以学者不可以不深思而慎取之也 B. 然视其左右,来而记之者已少

C. 而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远 D. 至于幽暗昏惑而无物以相之

4.对下列句中加点“以”字的用法分类正确的一项是( ) ??? ①以其求思之深而无不在也 ? ②夫夷以近 ??? ③不随以止 ??????????????? ④至于幽暗昏惑而无物以相之 ??? ⑤然力足以至焉 ????????? ?? ⑥可以无悔矣 ??? ⑦又以悲夫古书之不存 ????? ⑧此所以学者不可以不深思而慎取之也 ??A.①⑦/②/③/④⑤/⑥/⑧??????B.④⑦/①/②/③⑤/⑥⑧

C.①⑦/③/⑤/⑥⑧/②④??????? D.④⑦/②/③/①⑤/⑥/⑧ 5、指出“其”在各句中的用法,并总结。

(1)以故,其后名之曰褒禅 ( )

(2)于乱石间择其一二扣之( )

(3)距其院东五里( )

其 (4)尔其无忘乃父之志( )

(5)吾其还也 ( )

(6)其孰能讥之乎 ( )

(7)问其深,则其好游者不能穷也 ( )

(8)而予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也( )

(9)其真无马也,其真不知马也( )

(10)其皆出于此乎

总结“其”字用法:

《游褒禅山记》当堂训练(一)

1.这篇游记的写法与一般游记有什么不同?作者的心得是什么?

2、作者说的“理”是由什么“事”生发出来的?这样写有什么妙处?

17《游褒禅山记》课堂检测(二)

班级: 座号 姓名:

1、下列词的意义和用法相同的一组是(?? ? )

A、唐浮图慧褒始舍于其址???? 屋舍俨然

B、有碑仆道,其文漫灭???? 独其为文犹可识,曰“花山”

C、今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也??? 盖余所至,比好游者尚不能十一

D、以故其后名之曰“褒禅”???? 故非有志者不能至也

2、将下列句中属于词类活用的词语挑出来,并加以分类,正确的一项是:( )

①唐浮图慧褒始舍于其址 ②以故其后名之曰“褒禅” ③方是时,火尚足以明也

④而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远 ⑤相夫子,远人不服而不能来也

⑥然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌 ⑦行礼之往来,共其乏困 ⑧后世之谬其传而莫能名者

⑨后世之谬其传而莫能名者 ⑩ 其闻道也固先乎吾,吾从而师之

A. ①②⑦⑨/③④⑧⑤/ ⑥/⑩ B. ①②⑨/③/⑤⑧/⑩

C. ①②⑨/③/⑤⑥⑧/⑩ D. ①②⑨⑩/③⑤/⑧

17《游褒禅山记》当堂训练(二)

阅读第二段,请思考:

1、你能理解作者在第二段对记游详略处理的意图吗?

2.写游山洞的情况,略写前洞,详写后洞,在记叙中作者进行了哪些对比,有什么作用?

3.第四段是如何提出治学应采取“深思而慎取”的态度的?

17《游褒禅山记》课堂检测(三)

班级: 座号 姓名:

阅读第三段,思考以下各题:

1.“此余之所得也”一句,总括了作者的游览体会,不属于“之所得”的一项是( ) ??? A.世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。 ??? B.力不足者,亦不能至也。 ??? C.至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。 ??? D.余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉! 2.对这段文字的解说,不正确的一项是( ) ??? A.作者认为要到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,需要志、力、物,三者之中,志最重要。 ??? B.作者认为只要尽了“吾志”,即使不能到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,也是没有什么值得后悔的。 ??? C.作者对古人“求思之深”作了赞扬,但古人没有得出自己这样深刻的结论,也可惋惜。???

D.平坦而近的地方,游览的人多,但这些人看不到奇伟、瑰怪、非常之观。

3. 下列叙述与原文意思不相符的一项是:( )

A.人要达到“世之奇伟瑰怪非常之观”,首先必须有志向,有百折不挠的精神。

B.“力不足”或“无物以相之”,要达到“世之奇伟瑰怪非常之观”同样是困难的。

C.“有志矣”,而且“力足以至”,却“不能至”,这对于自己来说,是会感到“有悔”的。

D.“力”和“物”有时难以强求,因此,只要“尽吾志”,即使“不能至”,也“可以无悔矣”。

4.将下列句子翻译成现代汉语。

①至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。

②此所以学者不可以不深思而慎取之也。

③、余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也

17《游褒禅山记》当堂训练(三)

1、你是如何理解和评价作者对“志”“力”“物”三者辩证关系所阐述的道理?

2、请结合现实生活,谈谈你对“尽吾志而不能至者,可以无悔矣”一句的理解。

17、《游褒禅山记》导学答案

预习题(一)答案:

一.Chán shè zhǒng jiù miù guī xué yǎo xiàng

二.答案:父,通“甫”,名字下加的美称。

三.实词答案:

名:1.命名 2.说明 、指出

谬:1.错误,形容词 2.使……错误,弄错

观:1.观察2.景象 3.建筑物的一种,宫廷中华丽的楼台、宫殿

得:1.得到2.心得、收获 3.能够

道:1.名词,道路。2.动词,说。3.名词,规律,方法。

至:1.到,到达。2.达到极点的。3.与“若”连用,表示另提一事。

文:1.名词,文字2.名词,纹理3.名词,文章4.动词,掩饰

盖:1.助词,有“大概”的意思2.名词,车盖3.连词,承接上文,表示原因,可译为“因为”“是因为“是由于”等 4.动词,超过,胜过

虚词答案:

以:1.表并列 2.表修饰,相当于“而” 3.因为

乃:1是,在 2.竟然,表转折 3.于是,就 4.才

其:1.大概,表推测 2.其中的,代词 3.代词,自己 4.一定,表期望 5.还是,表婉商6.难道,表反问 7.我们/那些 8.连词,是……还是

四.答案:1.十一,古:十分之一。2.非常,古:不平常,不一般。3.至于,古:到; 4.于是,古:“于”,介词,译为“由”;“是”,代词,代这种情况。5.学者,古:泛指求学的人,读书人。

课外拓展(一)

宰予昼寝

(1)腐烂的木头不能雕刻,粪土的墙面不能粉刷!

(2)现在我对于人,听了他说的话,还要观察他的行为。从宰予身上,我改变了观察人的方法。

参考译文:

宰予大白天睡觉。孔子说:“腐烂的木头不能雕刻,粪土的墙面不能粉刷!对于宰予这个人,还有什么好责备的呢?”又说: “起初我对于人,听了他说的话就相信了他的行为;现在我对于人,听了他说的话,还要观察他的行为。从宰予身上,我改变了观察人的方法。”

预习题(二)答案

一.答案:词类活用1.舍:名-动;筑屋定居。2.名:名-动;命名。3.穷:形-动;走到尽头。4.明:形-动;照明。 5.极:副-动:尽情享受 。6.谬、名: 形/名-动; 弄错/说明白。7.幽暗昏惑 :形-名;幽深昏暗使人迷惑的地方 。8.险远:形-名;艰险遥远的地方。9.至:到达的人,动词-名词。10.见:见到的景象,动词-名词。11.谬:使……错误,形容词使动用法。12.得:收获、心得,动词-名词。13.深:深度,形容词-名词。14.侧:从旁边,名词作状语。

二.答案:文言句式1.判断句 2.状语后置3.状语后置4.省略句5.省略句 6.省略句

课外拓展(二)

阳子之宋

(1)那个美丽的自以为美丽,但是我却不觉得她美;那个长得丑陋的自认为丑陋,但是我却不觉得她丑陋。

(2)品行贤良却不自以为贤良的品行,却到哪里不受到敬重和爱戴呢?

参考译文:

阳子到宋国去,住在旅店里。旅店主人有两个妾,其中一个美丽,一个丑陋。可是长得丑陋的受到宠爱而长得漂亮的却受到冷淡。阳子问其中的缘故。年轻的旅店主人回答:“那个美丽的自以为美丽,但是我却不觉得她美;那个长得丑陋的自认为丑陋,但是我却不觉得她丑陋。”阳子说:“弟子们记住!品行贤良却不自以为贤良的品行,却到哪里不受到敬重和爱戴呢?”

预习题(三)答案

1.第一部分(第一、二段),已游山所见的景物和经过,是记叙部分。

第二部分(第三、四段),写游山的心得。这是文章的议论部分。

第三部分(第五、六段)补叙同游者的籍贯、姓名,著名作记时间及作者。这是游记常用的格式。

2.先略述前洞和后洞的概况,突出前洞与后洞迥然不同的环境特征,以及游前洞之易与游后洞之难,然后详记游后洞的经过。写经过时,对所见景象,只异常简括地记下“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”。接着作者又补叙了两点:一是“盖予所至……则其至又加少矣”,二是“方是时……而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”。这两点补叙为下文借事喻理提供了依据。写出洞后的心情,突出一个“悔”字,并因“悔”而引出下文。

记叙中作者运用了四组对比,作用是为第二部分的议论作铺垫。

3.为后文议论埋下伏笔。作者认真考证仆碑上的文字,充分体现了他“求思之深”的探索精神,也是后文中提出“深思而慎取”的依据。

课外拓展(三)答案

1.C项。(本题考查文言实词的词义和词类的活用。 “樵”位于动词“取”的后面,一般情况“樵”应为名词,和“取”构成动宾结构,“柴”作“柴火”讲,“取柴”则意为“寻找柴火(做饭)”,完全没有必要将“柴”活用为动词,而且解释成“打柴”与“取”在意思上很难联系起来。故本项应为错误的选项。)

2.A项。(本题考查文言虚词的一般用法,根据文意,A项两个“故”,前一个是连词,表示结果,可以解释为“因此”;后一个是副词,作“特意、特地”讲。B项两个“每”都是副词,都作“每次,每当”讲。C项两个“因”都是介词,都作“经由,通过”讲。D项两个“及”,也都是介词,都表示某一动作涉及到某个对象或范围,可以解释“到”。)

3.B项(本题考查文言文的翻译,根据文意, “先其将归”,应译为“在他准备动身回家之前”,而不是“早就要带他回去”的意思,本项是错误的选项。)

4.A项。(本题考查信息的筛选和提取,句(3)写胡质帐下都督有意讨好胡威,为他提供饮食,与“其父子清慎如此”没有关系;句(6)是作者的点评,讲胡质父子名声很响,后来又做到很大的官,此项也与“清慎如此”无关,运用排除法,可以确定答案。)

5.C项。(本题考查文意的整体理解与把握,解答本题的关键是判断“后因他信,具以白质”这句的主语是谁,由文意可知,胡威并不愿接受这位都督的帮忙,在识破都督的身份后,胡威果断地让他回去,并用父亲给他的丝绢作为都督先前对他照顾的回报,在这一情况下,都督是不会再将此事告知自己的上级胡质的,这句话的主语当为胡威。这样C项中说“(都督)展转地让胡质知道此事”就是错误的。)

【译文】

胡威的儿子胡质,字伯虎,从小就有远大的志向,砥砺自己的操守。胡质担任荆州刺史时,胡威从京城洛阳前去探望,因为家里贫穷,没有车马以及童仆,只是自己单身骑驴前往。到达荆州后,拜见了父亲。在马棚中停留了十多天,与父亲告别回家。临分手时,父亲送他一匹丝绢,作为路上的饭钱。胡威跪着问父亲:“您一向清白,不知是从何处得到这匹绢的。”胡质回答说:“这是我俸禄的结余,所以将它作为你路上的饭钱。”胡威这才接受丝绢,告辞回家。每次到客栈,先放驴子,再四处找柴生火做饭,吃完以后,又跟着旅伴一同上路,来回都是这样。胡质帐下有一位都督,与胡威素不相识,在胡威准备回家之前,请假回家,暗中置下路中所需的物品,在百里之外的地方,等候胡威,邀胡威与之做伴,每逢有事都帮助胡威料理,又稍稍向胡威献上一些粮食,一起行走了数百里后,胡威心中疑惑,暗中引他说出真相,才知道是父亲帐下的都督,于是取出父亲送给自己的一匹绢答谢他,让他回去。以后,胡威通过别的使者将此事告诉父亲。胡质用杖责打都督一百杖,除去他的吏名。胡质父子就这样清廉慎重,其名声显著广为人知,胡质历任宰牧之类的官职。晋武帝召见胡威,与他一起谈论边防上的事务,谈到自己生平,晋武帝赞叹他父亲的清廉,对胡威说:“你与你的父亲哪一个更清廉?”胡威回答说:“我不如我的父亲。”武帝又问:“凭什么认为不及你的父亲?”胡威回答说:“我父亲的清廉行为惟恐别人知道,我的清廉行为惟恐别人不知道。因此,我远远不如我的父亲。”胡威生前官至前将军、青州刺史。太康元年去世,朝廷追赠他为镇东将军。

17 游褒禅山记

课堂检测(一)答案

1.[答案]:B。解析:A、父fǔ C、冢zhǒng D、相xiàng

2、[答案]:C。解析:第一个“其”译为“难道”,加强反问语气的副词。

3.B. A.学者,古:泛指求学的人,读书人。今: 专家、顾问等,在学术方面比较优秀并且其思想能够影响社会发展的人 C.非常,古:不平常,不一般。今:很,十分 D.至于,古:到; 今:连词,表示另提一事

4. 答案:A ( 提示:A项,因为/表并列/表顺承/介词,用来/介词,凭借/所以,固定短语。) 5、(1)那,代指慧褒埋葬的时间。 (2).代词,其中的, (3)代词,代指慧褒禅院 (4)一定,表期望 (5)还是,表婉商 (6)难道,表反问 (7)代词,代后洞;代指游客,那些 (8)代词,代自己 (9)连词,是……还是 (10)大概,表推测

总结: “其”字在文中有二十处之多,大致可分为以下几类:

1、指示代词,相当于“那”、“那个”、“那些”

2、人称代词,相当于“它(他)”

3、人称代词,表领属关系,相当于“它的(他的)”

4、人称代词,第一人称“我” “我们”“自己”

5、语气副词,表示反问语气,“难道”;表估计“大概”、“可能”;表祈使,“一定”、“应当”、“还是”

6、连词,表假设(其若是,孰能御之?);表选择,“是…‥还是”

当堂训练(一)答案

1.写游记,可以借景抒情,写作者的感触,但一般是把写作重点放在游览经历,写山川景物、人情风俗等方面。本篇课文,重点却不在描写山川景物,而在于对游览经历的理性思考,重在因事说理。

作者这次游览的主要心得或要说的“理”最主要是:尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣;其次是:学者不可以不深思而慎取之。

2、“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣”是从第二段游后洞而未能“极夫游之乐”的经历生发出来的。“学者不可以不深思而慎取之”是从第一段“有碑扑道,其文漫灭”生发出来的。这样前面的记叙描写是后面议论的依据,后面的议论是前面记叙的升华,叙议前后照应,文章思路严密。

17 游褒禅山记

课堂检测(二)答案

1.[答案]:C。解析:盖:大概。A、舍:①名词作动词,筑舍定居;②名词,房屋。B、文:①碑文;②文字。 D、①缘故;②所以。?

2.[答案]:B。①舍,名词活用作动词。筑舍定居。②名,名词活用作动词,命名。 ③明,形容词活用作动词,照明。④险远,形容词作名词;⑤来,使动用法,使……来。 ⑥厌,形容词,满足。 ⑦乏困,形容词作名词。 ⑧谬,形容词用作动词的使动用法,弄错。⑨名,名词活用作动词,说明白。⑩师,名词活用作动词的意动用法,以为……师。

当堂训练(二)答案

1、作者用寥寥十几个字略写前洞,而较详细地写了后洞特点及游后洞半途而废的经历,其目的在于引出自己“悔”的感受,从而为下文的“叹”——议论作铺垫。

2.作者作了以下对比:前洞平旷与后洞窈然;前洞记游者甚众与后洞来而记之者少;余所至浅与好游者所至;进洞时的欣喜与出洞后的懊悔。作用:为第三段议论作铺垫。

3.这一段与第一段记仆碑文字和订正读音相照应。先由所见的仆碑引出感慨,指出由于“古书之不存”,致使后人以讹传讹。针对这种情况,提出“学者不可以不深思而慎取之也”,这是从具体到抽象,概括出研究事物必须去伪存真的道理。这段议论一正一反:从反面加以否定,批评“谬其传而莫能名”;从正面加以肯定,强调“深思而慎取”(以小见大)。

17《游褒禅山记》课堂检测(三)

1.?答案:D (提示:D项已是另外一段的内容,与题干无关。) 2. 答案:C (提示:C项作者并没有为古人惋惜之意。) 3. 答案:C (提示:这里讲的是没有“志”而仅有力与物的情况。)

4. 答案:①到了幽深昏暗、叫人迷乱的地方,却没有外物来帮助他,也不能达到目的地。

②这就是治学的人不能不深思熟虑和谨慎择取的原因。

③.译:我对于那倒在地上的石碑,又因此叹惜那古代书籍的失传,后代人弄错了它流传的文字,而没有人能够说明白的事情,哪能说得完呢?

17《游褒禅山记》当堂训练(三)

答案:1、作者揭示了“志”“力”“物”三者辩证关系。首先要有志,要有矢志不渝的决心。而只有雄心壮志,力量不足也是不行;就算志向坚定、力量充足,到了“幽暗昏惑”之境地,如果没有外物相助也没有办法。作者指出了“力”与“物”这两个客观条件的作用,但是强调只要“尽吾志”,全力以赴、坚持不懈,即使不能达到目的,亦可以“无悔”“无讥”,从事物的规律性归结到人的主观能动性,强调了“志”这个主观因素的关键作用。作者在这里所论述的是游山之所得,又是治学、处事之理,也是成就一切事业之道,对我们治学、处事、创业都有很大的启发。

2、毛主席说过:无限风光在险峰。世上的“非常之观,常在于险远”,“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”。在人生的追求中,抵达理想的路往往不好走,无论是建功立业还是求学治学,我们都需要有坚定的志向和足够的能力、辅佐的外物,而这其中最重要的就是要有坚定的志向。或许我们能力不足,或许我们欠缺某些外力的辅助,但只要我们以百折不饶的精神向自己的意愿去努力,尽力而为,就问心无愧,无怨无悔。

一.学习目标

1.积累常见文言词语尤其是“其”“以”“观”的用法,掌握词类活用的现象。

2.学习本文即事明理,叙议结合前后紧密相扣,以小见大的写作方法。

3.借鉴学习作者“尽吾志而无悔”和“深思慎取”的思想。

二.学法指导:

1.反复诵读课文,认真掌握注解内容,化整为零逐步掌握全文。

2.注意归纳文言知识点。

3.合作学习。

二.课文助读

1.走近作者

王安石(1021年-1086年),字介甫,晚号半山,谥“文”。小字獾郎,封荆国公,世人又称王荆公。汉族,江西临川人(今江西省东乡县上池村人)。北宋杰出的政治家、文学家。在文学中具有突出成就。著有《临川先生文集》。他出生在一个小官吏家庭。安石少好读书,记忆力强,受到较好的教育。庆历二年(1042年)登杨寘榜进士第四名,先后任淮南判官、鄞县知县、舒州通判、常州知州、提点江东刑狱等地方的官吏。治平四年(1067年)神宗初即位,诏安石知江宁府,旋召为翰林学士。熙宁二年(1069年)提为参知政事,从熙宁三年起,两度任同中书门下平章事,推行新法。熙宁九年罢相后,隐居,病死于江宁(今江苏南京市)钟山,谥号“文”,又称王文公。其政治变法对北宋后期社会经济具有很深的影响,已具备近代变革的特点,被列宁誉为是“中国十一世纪伟大的改革家”。与“韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩”,并称“唐宋八大家”。

2.写作背景

《 游褒禅山记》是王安石三十四岁时(1054年)从舒州判通任上辞职,在回家的路上游览了此山,三个月后以追记的形式写下此文。虽然是游记,但却是借记述游山来说理。王安石游褒禅山和曾巩游玉山的经历一样,都因游者不想前行,而未能穷尽山洞。但这时的王安石比他的朋友曾巩大了十几岁,思想也深刻的多,他并不是象曾巩那样只是遗憾于“遗泉石之胜”(曾巩《游倍州玉山小岩记》),而是由此事生发开去,讲出一番求学问、做事业的道理,并辨证地提出了“物”、“志”、“力”的关系。这篇文章以其所表现出的深邃的思想、高远的知趣、坚毅的品格给后人以有益的启示。四年后(1058年)他给宋仁宗上万言书,主张改革政治。12年后(1070年)拜相。他不顾保守派反对,积极推行新法,提出“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这与本文的观点也有相似的地方。

3.相关知识

记:记是古代的一种文体。这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。通过记事、记物,写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

三.预习题(一)

一.给下列加点字注音

褒禅山( ) 舍于其址( ) 庐冢( ) 咎( )音谬( )

瑰怪( ) 穴( ) 窈然( ) 无物以相之( )

二.指出下列通假字

长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。 ( 通 )

三.解释下列各组多义词

实词:

故其后名之曰“褒禅” ( )

名

以后世之谬其传而莫能名者 ( )

盖音谬也 ( )

谬

后世之谬其传而莫能名者( )

古人之观于天地、山川……( )

观 而世奇伟、瑰怪、非常之观( )

大王见臣列观( )

此余之所得也( )

得 古人之观于天地、山川……往往有得( )

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也( )

? 有碑仆道( )

道 何可胜道也哉( )

?策之不以其道( )

险以远,则至者少( )

至 多助之至,天下顺之( )

? 至若春和景明,波澜不惊( )

独其为文犹可识,曰“花山”( )

文 不以木为之者,文理有疏密( )

属予作文以记之( )

文过饰非( )

盖其又深,则其至又加少矣( )

盖 日初出大如车盖( )

盖失强援,不能独完( )

况刘豫州王室之胄,英才盖世( )

虚词:

夫夷以近,则游者众 ( )

以 与四人拥火以入 ( )

以其求思之深而无不在也( )

以其乃华山之阳名之也 ( )

今其智乃反不能乃 ( )

乃 良乃入,具告沛公( )

于是为长安君约车百乘,质于齐,兵乃出 ( )

其皆出于此乎 ( )

于乱石间择其一二扣之( )

而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也( )

其 尔其无忘乃父之志( )

吾其还也 ( )

其孰能讥之乎 ( )

既其出,则或咎其欲出者 ( )

其真无马也,其真不知马也( )

四.指出下列古今异义词语的古义

1.比好游者尚不能十一 古: 今:数词

2.而世之奇伟、瑰怪、非常之观 古: 今:很,十分

3.至于幽暗昏惑而无物以相之 古: 今:连词,表示另提一事

4.于是余有叹焉 古: 今:合用为连词

5.此所以学者不可以不深思而慎取之也 古: 今: 专家、顾问等,在学术方面比较优秀并且其思想能够影响社会发展的人

五、请提出一两个你在预习时所遇到的问题

课外拓展(一)

翻译下面文言文中画线的句子。

宰予昼寝。子曰:“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬①也!于予与②何诛③?”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。于予与改是。”(节选自《论语·公冶长》)

[注]宰予:孔子的学生。①圬(Wu):指泥工抹墙的工具,也作动词用,指对墙面进行粉刷、抹灰。② 与:语气词,同“欤”,下文“于予与改是”中的“与”同义,表示停顿。③诛:责备。

(1)朽木不可雕也,粪土之墙不可圬①也!

(2)今吾于人也,听其言而观其行。于予与改是。

预习题(二)

一、.指出下列词语的词类活用现象并解释

1.唐浮图慧褒始舍于其址 ( )

2.以故其后名之曰“褒禅” ( )

3.则其好游者不能穷也 ( )

4.火尚足以明也 ( )

5.而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也 ( )

6.后世之谬其传而莫能名者 ( )

7.至于幽暗昏惑而无物以相之 ( )

8.常在于险远 ( )

9.则其至又加少矣 ( )

10.则其见愈奇 ( )

11.后世之谬其传而莫能名者 ( )

12.往往有得 ( )

13.入之甚寒,问其深 ( )

14.有泉侧出 ( )

二、.指出下列句子的文言句式

1.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也 ( )

2.唐浮图慧褒始舍于其址 ( )

3.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽( )

4.有碑仆道 ( )

5.有志与力,而又不随以怠 ( )

6.然力足以至焉 ( )

三.请你提出一两个预习中遇到的问题。

课外拓展(二)

阳子之宋,宿于逆旅。逆旅人有妾二人,其一人美,其一人恶。恶者贵而美者贱。阳子问其故,逆旅小子对曰:“其美者自美,吾不知其美也;其恶者自恶,吾不知其恶也。”阳子曰:“弟子记之:行贤而去自贤之行,安往而不爱哉!” (节选自《庄子·山木》)

(1)其美者自美,吾不知其美也;其恶者自恶,吾不知其恶也。

(2)行贤而去自贤之行,安往而不爱哉!

预习题(三)

1.给文章划分结构层次

2.作者如何记游华山洞的经过,与下文的议论有何关系?

3.为什么作者在第一段中要特别提到仆碑及碑上的文字?

4.请你提出一两个预习中遇到的问题。

课外拓展(三)

阅读下面的文言文,完成1~5题。

胡质之子威,字伯虎。少有志向,厉操清白。质之为荆州也,威自京都省之。家贫,无车马童仆,威自驱驴单行,拜见父。停厩中十余日,告归。临辞质赐绢一匹,为道路粮。威跪日:“大人清白,不审于何得此绢。”质日:“是吾俸禄之余,故以为汝粮耳。”威受之,辞归。每至客舍,自放驴,取樵炊爨,食毕,复随旅进道,往还如是。质帐下都督,素不相识,先其将归,请假还家,阴资装,百余里要之,因与为伴,每事佐助经营之,又少进饮食,行数百里。威疑之,密诱问,乃知其都督也,因取向所赐绢答谢而遣之。后因他信,具以白质。质杖其都督一百,除吏名。其父子清慎如此。于是名誉著闻,历位宰牧。晋武帝赐见,论边事,语及平生。帝叹其父清,谓威曰:“卿清孰与父清?’’威对曰:“臣不如也。”帝日:“以何为不如?”对日:“臣父清恐人知,臣清恐人不知,是臣不如者远也。”官至前将军、青州刺史。太康元年卒,追赠镇东将军。

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.威自京都省之 省:探望 B.不审于何得此绢 审:知道

C.自放驴,取樵炊爨 樵:打柴 D.后因他信,具以白质 信:使者

2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( )

A.是吾俸禄之余,故以为汝粮耳 /见其客朱亥,俾倪,故久立与其客语

B.每至客舍,自放驴,取樵炊爨 /每闻琴瑟之声,则应节而舞

C.后因他信,具以白质 /因宾客至蔺相如门谢罪

D.晋武帝赐见,论边事,语及平生 /烧尽北船,延及岸上营落

3.下列各个句子在文中的意思,不正确的一项是( )

A.食毕,复随旅进道——吃完饭以后,又跟随旅伴上路

B.先其将归,请假还家——早就要带他回去,于是请假回家

C.阴资装,百余里要之——暗中准备盘缠;在百余里外的路上迎候他

D.因取向所赐绢答谢而遣之——于是拿出先前给自己的绢答谢他,并把他打发走。

4.以下句子分别编为四组,全都说明“其父子清慎如此”的一组是( )

①是吾俸禄之余,故以为汝粮耳 ②每至客舍,自放驴,取樵炊爨

③又少进饮食,行数百里 ④因取向所赐绢答谢而遣之

⑤质杖其都督一百,除吏名 ⑥于是名誉著闻,历位宰牧

A.①②④ B.①⑤⑥ C.②③⑤ D.③④⑥

5.下列对原文的叙述与分析,不正确的一项是( )

A.胡威自小志向远大,砥砺名节,品格高尚。他在辞父归家时,问明所赐绢的来路后,方肯接受。途中又亲自放驴,料理生活,从无糜费之举。这使他日后得到很高的声誉。

B.胡威之父胡质身居高位却能恪守清廉。胡威辞别回家时,他仅取绢一匹送作路资。在儿子询问时坦然地表明,此绢为正当所得,并非不义之财。从而赢得了儿子的敬佩。

C.胡质帐下都督善于逢迎。为博得胡质的好感。他在胡威归家途中曲意巴结,并辗转地让胡质知道此事。岂料弄巧成拙,胡 质了解真相后对他严加处罚,并免去他的官职。

D.晋武帝十分赞赏胡质。他问到胡氏父子的高下,胡威说“臣父清恐人知,臣清恐人不知”,认为自己远远不如。这既说明了胡质品格高尚,又反映了胡威尊崇父亲的心情。

17《游褒禅山记》课堂检测(一)

班级: 座号 姓名:

1、下列加点的字注音全对的一项是(??? )

A、褒禅(chán)? 咎其欲出者(jiù)? 昏惑(huò)? 深父(fù)

B、音谬(miù)? 瑰怪(guī)? 窈然(yǎo)? 道观(guàn)

C、庐冢(chǒng)? 今言“华(huā)”如“华(huá)实”之“华(huá)”者

D、无物以相(xiāng)? 好游者(hào)? 有碑仆道(pū)? 卒葬之(zú)

2、下列各组句中加点字的解释,不完全正确的一项是(??? )

A、以其乃华山之阳名之也(山的南面)?? 则其好游者不能穷也(走到尽头)

B、既其出,则或咎其欲出者(责怪)??? 而不得极夫游之乐也(尽情享受)

C、其孰能讥之乎(他们)???? 其皆出于此乎(大概)

D、以其乃华山之阳名之也(是,为)??? 尔其无忘乃父之志(你,你的)

3、下列句子中加点词语的意思,与今义相同的一项是:( )

A. 此所以学者不可以不深思而慎取之也 B. 然视其左右,来而记之者已少

C. 而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远 D. 至于幽暗昏惑而无物以相之

4.对下列句中加点“以”字的用法分类正确的一项是( ) ??? ①以其求思之深而无不在也 ? ②夫夷以近 ??? ③不随以止 ??????????????? ④至于幽暗昏惑而无物以相之 ??? ⑤然力足以至焉 ????????? ?? ⑥可以无悔矣 ??? ⑦又以悲夫古书之不存 ????? ⑧此所以学者不可以不深思而慎取之也 ??A.①⑦/②/③/④⑤/⑥/⑧??????B.④⑦/①/②/③⑤/⑥⑧

C.①⑦/③/⑤/⑥⑧/②④??????? D.④⑦/②/③/①⑤/⑥/⑧ 5、指出“其”在各句中的用法,并总结。

(1)以故,其后名之曰褒禅 ( )

(2)于乱石间择其一二扣之( )

(3)距其院东五里( )

其 (4)尔其无忘乃父之志( )

(5)吾其还也 ( )

(6)其孰能讥之乎 ( )

(7)问其深,则其好游者不能穷也 ( )

(8)而予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也( )

(9)其真无马也,其真不知马也( )

(10)其皆出于此乎

总结“其”字用法:

《游褒禅山记》当堂训练(一)

1.这篇游记的写法与一般游记有什么不同?作者的心得是什么?

2、作者说的“理”是由什么“事”生发出来的?这样写有什么妙处?

17《游褒禅山记》课堂检测(二)

班级: 座号 姓名:

1、下列词的意义和用法相同的一组是(?? ? )

A、唐浮图慧褒始舍于其址???? 屋舍俨然

B、有碑仆道,其文漫灭???? 独其为文犹可识,曰“花山”

C、今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也??? 盖余所至,比好游者尚不能十一

D、以故其后名之曰“褒禅”???? 故非有志者不能至也

2、将下列句中属于词类活用的词语挑出来,并加以分类,正确的一项是:( )

①唐浮图慧褒始舍于其址 ②以故其后名之曰“褒禅” ③方是时,火尚足以明也

④而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远 ⑤相夫子,远人不服而不能来也

⑥然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌 ⑦行礼之往来,共其乏困 ⑧后世之谬其传而莫能名者

⑨后世之谬其传而莫能名者 ⑩ 其闻道也固先乎吾,吾从而师之

A. ①②⑦⑨/③④⑧⑤/ ⑥/⑩ B. ①②⑨/③/⑤⑧/⑩

C. ①②⑨/③/⑤⑥⑧/⑩ D. ①②⑨⑩/③⑤/⑧

17《游褒禅山记》当堂训练(二)

阅读第二段,请思考:

1、你能理解作者在第二段对记游详略处理的意图吗?

2.写游山洞的情况,略写前洞,详写后洞,在记叙中作者进行了哪些对比,有什么作用?

3.第四段是如何提出治学应采取“深思而慎取”的态度的?

17《游褒禅山记》课堂检测(三)

班级: 座号 姓名:

阅读第三段,思考以下各题:

1.“此余之所得也”一句,总括了作者的游览体会,不属于“之所得”的一项是( ) ??? A.世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。 ??? B.力不足者,亦不能至也。 ??? C.至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。 ??? D.余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉! 2.对这段文字的解说,不正确的一项是( ) ??? A.作者认为要到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,需要志、力、物,三者之中,志最重要。 ??? B.作者认为只要尽了“吾志”,即使不能到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,也是没有什么值得后悔的。 ??? C.作者对古人“求思之深”作了赞扬,但古人没有得出自己这样深刻的结论,也可惋惜。???

D.平坦而近的地方,游览的人多,但这些人看不到奇伟、瑰怪、非常之观。

3. 下列叙述与原文意思不相符的一项是:( )

A.人要达到“世之奇伟瑰怪非常之观”,首先必须有志向,有百折不挠的精神。

B.“力不足”或“无物以相之”,要达到“世之奇伟瑰怪非常之观”同样是困难的。

C.“有志矣”,而且“力足以至”,却“不能至”,这对于自己来说,是会感到“有悔”的。

D.“力”和“物”有时难以强求,因此,只要“尽吾志”,即使“不能至”,也“可以无悔矣”。

4.将下列句子翻译成现代汉语。

①至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。

②此所以学者不可以不深思而慎取之也。

③、余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也

17《游褒禅山记》当堂训练(三)

1、你是如何理解和评价作者对“志”“力”“物”三者辩证关系所阐述的道理?

2、请结合现实生活,谈谈你对“尽吾志而不能至者,可以无悔矣”一句的理解。

17、《游褒禅山记》导学答案

预习题(一)答案:

一.Chán shè zhǒng jiù miù guī xué yǎo xiàng

二.答案:父,通“甫”,名字下加的美称。

三.实词答案:

名:1.命名 2.说明 、指出

谬:1.错误,形容词 2.使……错误,弄错

观:1.观察2.景象 3.建筑物的一种,宫廷中华丽的楼台、宫殿

得:1.得到2.心得、收获 3.能够

道:1.名词,道路。2.动词,说。3.名词,规律,方法。

至:1.到,到达。2.达到极点的。3.与“若”连用,表示另提一事。

文:1.名词,文字2.名词,纹理3.名词,文章4.动词,掩饰

盖:1.助词,有“大概”的意思2.名词,车盖3.连词,承接上文,表示原因,可译为“因为”“是因为“是由于”等 4.动词,超过,胜过

虚词答案:

以:1.表并列 2.表修饰,相当于“而” 3.因为

乃:1是,在 2.竟然,表转折 3.于是,就 4.才

其:1.大概,表推测 2.其中的,代词 3.代词,自己 4.一定,表期望 5.还是,表婉商6.难道,表反问 7.我们/那些 8.连词,是……还是

四.答案:1.十一,古:十分之一。2.非常,古:不平常,不一般。3.至于,古:到; 4.于是,古:“于”,介词,译为“由”;“是”,代词,代这种情况。5.学者,古:泛指求学的人,读书人。

课外拓展(一)

宰予昼寝

(1)腐烂的木头不能雕刻,粪土的墙面不能粉刷!

(2)现在我对于人,听了他说的话,还要观察他的行为。从宰予身上,我改变了观察人的方法。

参考译文:

宰予大白天睡觉。孔子说:“腐烂的木头不能雕刻,粪土的墙面不能粉刷!对于宰予这个人,还有什么好责备的呢?”又说: “起初我对于人,听了他说的话就相信了他的行为;现在我对于人,听了他说的话,还要观察他的行为。从宰予身上,我改变了观察人的方法。”

预习题(二)答案

一.答案:词类活用1.舍:名-动;筑屋定居。2.名:名-动;命名。3.穷:形-动;走到尽头。4.明:形-动;照明。 5.极:副-动:尽情享受 。6.谬、名: 形/名-动; 弄错/说明白。7.幽暗昏惑 :形-名;幽深昏暗使人迷惑的地方 。8.险远:形-名;艰险遥远的地方。9.至:到达的人,动词-名词。10.见:见到的景象,动词-名词。11.谬:使……错误,形容词使动用法。12.得:收获、心得,动词-名词。13.深:深度,形容词-名词。14.侧:从旁边,名词作状语。

二.答案:文言句式1.判断句 2.状语后置3.状语后置4.省略句5.省略句 6.省略句

课外拓展(二)

阳子之宋

(1)那个美丽的自以为美丽,但是我却不觉得她美;那个长得丑陋的自认为丑陋,但是我却不觉得她丑陋。

(2)品行贤良却不自以为贤良的品行,却到哪里不受到敬重和爱戴呢?

参考译文:

阳子到宋国去,住在旅店里。旅店主人有两个妾,其中一个美丽,一个丑陋。可是长得丑陋的受到宠爱而长得漂亮的却受到冷淡。阳子问其中的缘故。年轻的旅店主人回答:“那个美丽的自以为美丽,但是我却不觉得她美;那个长得丑陋的自认为丑陋,但是我却不觉得她丑陋。”阳子说:“弟子们记住!品行贤良却不自以为贤良的品行,却到哪里不受到敬重和爱戴呢?”

预习题(三)答案

1.第一部分(第一、二段),已游山所见的景物和经过,是记叙部分。

第二部分(第三、四段),写游山的心得。这是文章的议论部分。

第三部分(第五、六段)补叙同游者的籍贯、姓名,著名作记时间及作者。这是游记常用的格式。

2.先略述前洞和后洞的概况,突出前洞与后洞迥然不同的环境特征,以及游前洞之易与游后洞之难,然后详记游后洞的经过。写经过时,对所见景象,只异常简括地记下“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”。接着作者又补叙了两点:一是“盖予所至……则其至又加少矣”,二是“方是时……而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”。这两点补叙为下文借事喻理提供了依据。写出洞后的心情,突出一个“悔”字,并因“悔”而引出下文。

记叙中作者运用了四组对比,作用是为第二部分的议论作铺垫。

3.为后文议论埋下伏笔。作者认真考证仆碑上的文字,充分体现了他“求思之深”的探索精神,也是后文中提出“深思而慎取”的依据。

课外拓展(三)答案

1.C项。(本题考查文言实词的词义和词类的活用。 “樵”位于动词“取”的后面,一般情况“樵”应为名词,和“取”构成动宾结构,“柴”作“柴火”讲,“取柴”则意为“寻找柴火(做饭)”,完全没有必要将“柴”活用为动词,而且解释成“打柴”与“取”在意思上很难联系起来。故本项应为错误的选项。)

2.A项。(本题考查文言虚词的一般用法,根据文意,A项两个“故”,前一个是连词,表示结果,可以解释为“因此”;后一个是副词,作“特意、特地”讲。B项两个“每”都是副词,都作“每次,每当”讲。C项两个“因”都是介词,都作“经由,通过”讲。D项两个“及”,也都是介词,都表示某一动作涉及到某个对象或范围,可以解释“到”。)

3.B项(本题考查文言文的翻译,根据文意, “先其将归”,应译为“在他准备动身回家之前”,而不是“早就要带他回去”的意思,本项是错误的选项。)

4.A项。(本题考查信息的筛选和提取,句(3)写胡质帐下都督有意讨好胡威,为他提供饮食,与“其父子清慎如此”没有关系;句(6)是作者的点评,讲胡质父子名声很响,后来又做到很大的官,此项也与“清慎如此”无关,运用排除法,可以确定答案。)

5.C项。(本题考查文意的整体理解与把握,解答本题的关键是判断“后因他信,具以白质”这句的主语是谁,由文意可知,胡威并不愿接受这位都督的帮忙,在识破都督的身份后,胡威果断地让他回去,并用父亲给他的丝绢作为都督先前对他照顾的回报,在这一情况下,都督是不会再将此事告知自己的上级胡质的,这句话的主语当为胡威。这样C项中说“(都督)展转地让胡质知道此事”就是错误的。)

【译文】

胡威的儿子胡质,字伯虎,从小就有远大的志向,砥砺自己的操守。胡质担任荆州刺史时,胡威从京城洛阳前去探望,因为家里贫穷,没有车马以及童仆,只是自己单身骑驴前往。到达荆州后,拜见了父亲。在马棚中停留了十多天,与父亲告别回家。临分手时,父亲送他一匹丝绢,作为路上的饭钱。胡威跪着问父亲:“您一向清白,不知是从何处得到这匹绢的。”胡质回答说:“这是我俸禄的结余,所以将它作为你路上的饭钱。”胡威这才接受丝绢,告辞回家。每次到客栈,先放驴子,再四处找柴生火做饭,吃完以后,又跟着旅伴一同上路,来回都是这样。胡质帐下有一位都督,与胡威素不相识,在胡威准备回家之前,请假回家,暗中置下路中所需的物品,在百里之外的地方,等候胡威,邀胡威与之做伴,每逢有事都帮助胡威料理,又稍稍向胡威献上一些粮食,一起行走了数百里后,胡威心中疑惑,暗中引他说出真相,才知道是父亲帐下的都督,于是取出父亲送给自己的一匹绢答谢他,让他回去。以后,胡威通过别的使者将此事告诉父亲。胡质用杖责打都督一百杖,除去他的吏名。胡质父子就这样清廉慎重,其名声显著广为人知,胡质历任宰牧之类的官职。晋武帝召见胡威,与他一起谈论边防上的事务,谈到自己生平,晋武帝赞叹他父亲的清廉,对胡威说:“你与你的父亲哪一个更清廉?”胡威回答说:“我不如我的父亲。”武帝又问:“凭什么认为不及你的父亲?”胡威回答说:“我父亲的清廉行为惟恐别人知道,我的清廉行为惟恐别人不知道。因此,我远远不如我的父亲。”胡威生前官至前将军、青州刺史。太康元年去世,朝廷追赠他为镇东将军。

17 游褒禅山记

课堂检测(一)答案

1.[答案]:B。解析:A、父fǔ C、冢zhǒng D、相xiàng

2、[答案]:C。解析:第一个“其”译为“难道”,加强反问语气的副词。

3.B. A.学者,古:泛指求学的人,读书人。今: 专家、顾问等,在学术方面比较优秀并且其思想能够影响社会发展的人 C.非常,古:不平常,不一般。今:很,十分 D.至于,古:到; 今:连词,表示另提一事

4. 答案:A ( 提示:A项,因为/表并列/表顺承/介词,用来/介词,凭借/所以,固定短语。) 5、(1)那,代指慧褒埋葬的时间。 (2).代词,其中的, (3)代词,代指慧褒禅院 (4)一定,表期望 (5)还是,表婉商 (6)难道,表反问 (7)代词,代后洞;代指游客,那些 (8)代词,代自己 (9)连词,是……还是 (10)大概,表推测

总结: “其”字在文中有二十处之多,大致可分为以下几类:

1、指示代词,相当于“那”、“那个”、“那些”

2、人称代词,相当于“它(他)”

3、人称代词,表领属关系,相当于“它的(他的)”

4、人称代词,第一人称“我” “我们”“自己”

5、语气副词,表示反问语气,“难道”;表估计“大概”、“可能”;表祈使,“一定”、“应当”、“还是”

6、连词,表假设(其若是,孰能御之?);表选择,“是…‥还是”

当堂训练(一)答案

1.写游记,可以借景抒情,写作者的感触,但一般是把写作重点放在游览经历,写山川景物、人情风俗等方面。本篇课文,重点却不在描写山川景物,而在于对游览经历的理性思考,重在因事说理。

作者这次游览的主要心得或要说的“理”最主要是:尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣;其次是:学者不可以不深思而慎取之。

2、“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣”是从第二段游后洞而未能“极夫游之乐”的经历生发出来的。“学者不可以不深思而慎取之”是从第一段“有碑扑道,其文漫灭”生发出来的。这样前面的记叙描写是后面议论的依据,后面的议论是前面记叙的升华,叙议前后照应,文章思路严密。

17 游褒禅山记

课堂检测(二)答案

1.[答案]:C。解析:盖:大概。A、舍:①名词作动词,筑舍定居;②名词,房屋。B、文:①碑文;②文字。 D、①缘故;②所以。?

2.[答案]:B。①舍,名词活用作动词。筑舍定居。②名,名词活用作动词,命名。 ③明,形容词活用作动词,照明。④险远,形容词作名词;⑤来,使动用法,使……来。 ⑥厌,形容词,满足。 ⑦乏困,形容词作名词。 ⑧谬,形容词用作动词的使动用法,弄错。⑨名,名词活用作动词,说明白。⑩师,名词活用作动词的意动用法,以为……师。

当堂训练(二)答案

1、作者用寥寥十几个字略写前洞,而较详细地写了后洞特点及游后洞半途而废的经历,其目的在于引出自己“悔”的感受,从而为下文的“叹”——议论作铺垫。

2.作者作了以下对比:前洞平旷与后洞窈然;前洞记游者甚众与后洞来而记之者少;余所至浅与好游者所至;进洞时的欣喜与出洞后的懊悔。作用:为第三段议论作铺垫。

3.这一段与第一段记仆碑文字和订正读音相照应。先由所见的仆碑引出感慨,指出由于“古书之不存”,致使后人以讹传讹。针对这种情况,提出“学者不可以不深思而慎取之也”,这是从具体到抽象,概括出研究事物必须去伪存真的道理。这段议论一正一反:从反面加以否定,批评“谬其传而莫能名”;从正面加以肯定,强调“深思而慎取”(以小见大)。

17《游褒禅山记》课堂检测(三)

1.?答案:D (提示:D项已是另外一段的内容,与题干无关。) 2. 答案:C (提示:C项作者并没有为古人惋惜之意。) 3. 答案:C (提示:这里讲的是没有“志”而仅有力与物的情况。)

4. 答案:①到了幽深昏暗、叫人迷乱的地方,却没有外物来帮助他,也不能达到目的地。

②这就是治学的人不能不深思熟虑和谨慎择取的原因。

③.译:我对于那倒在地上的石碑,又因此叹惜那古代书籍的失传,后代人弄错了它流传的文字,而没有人能够说明白的事情,哪能说得完呢?

17《游褒禅山记》当堂训练(三)

答案:1、作者揭示了“志”“力”“物”三者辩证关系。首先要有志,要有矢志不渝的决心。而只有雄心壮志,力量不足也是不行;就算志向坚定、力量充足,到了“幽暗昏惑”之境地,如果没有外物相助也没有办法。作者指出了“力”与“物”这两个客观条件的作用,但是强调只要“尽吾志”,全力以赴、坚持不懈,即使不能达到目的,亦可以“无悔”“无讥”,从事物的规律性归结到人的主观能动性,强调了“志”这个主观因素的关键作用。作者在这里所论述的是游山之所得,又是治学、处事之理,也是成就一切事业之道,对我们治学、处事、创业都有很大的启发。

2、毛主席说过:无限风光在险峰。世上的“非常之观,常在于险远”,“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”。在人生的追求中,抵达理想的路往往不好走,无论是建功立业还是求学治学,我们都需要有坚定的志向和足够的能力、辅佐的外物,而这其中最重要的就是要有坚定的志向。或许我们能力不足,或许我们欠缺某些外力的辅助,但只要我们以百折不饶的精神向自己的意愿去努力,尽力而为,就问心无愧,无怨无悔。

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒