《毛主席在花山》课件 (共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 《毛主席在花山》课件 (共40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 884.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-05 23:07:34 | ||

图片预览

文档简介

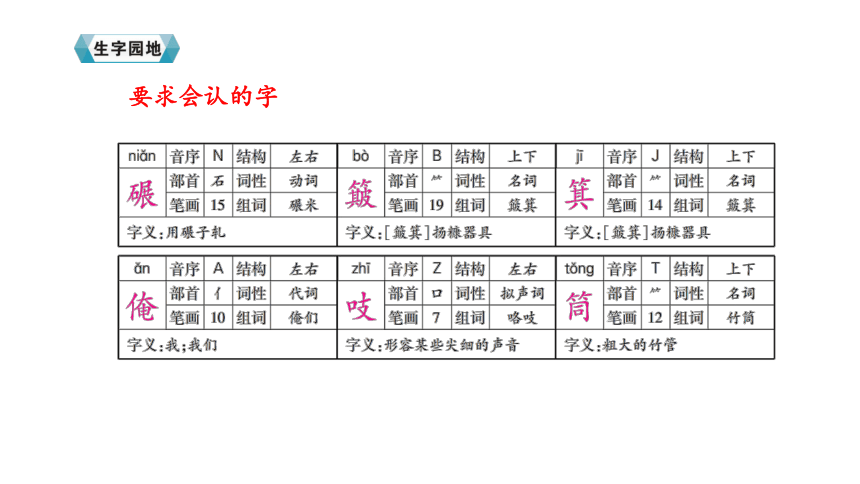

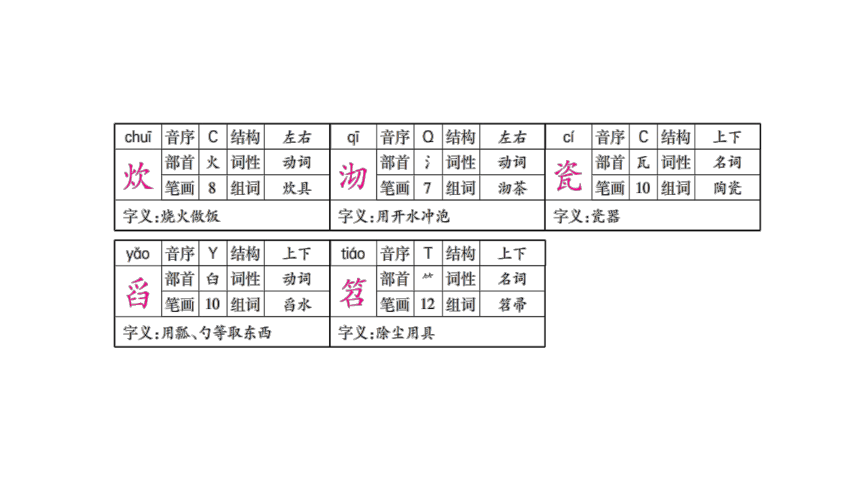

课件40张PPT。毛主席在花山人教版小学语文五年级28*毛主席在花山 翟志刚 河北省丰润县人。在家庭的影响下,四岁便接触诗歌。1969年到河北农村插队落户,两年后参军,在铁道兵基层单位当卫生员。发表第一组诗歌《采药行》1983年加入中国作家协会。先后在《诗刊》《人民文学》《人民日报》《上海文学》等各地报刊发表诗作。 1.认识11个生字。

2.朗读课文,感受毛泽东普通群众的情怀。(重点)

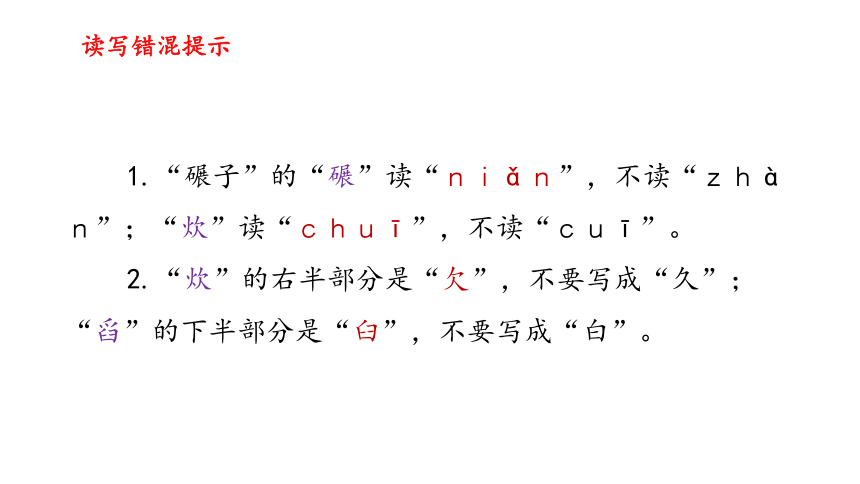

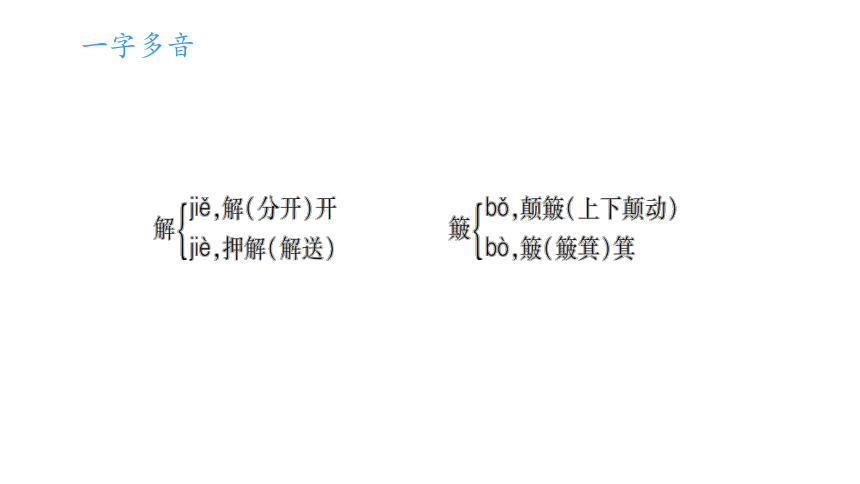

3.领悟作者通过具体事例,抓住细节描写人物方法。(难点)要求会认的字读写错混提示 1.“碾子”的“碾”读“niǎn”,不读“zhàn”;“炊”读“chuī”,不读“cuī”。

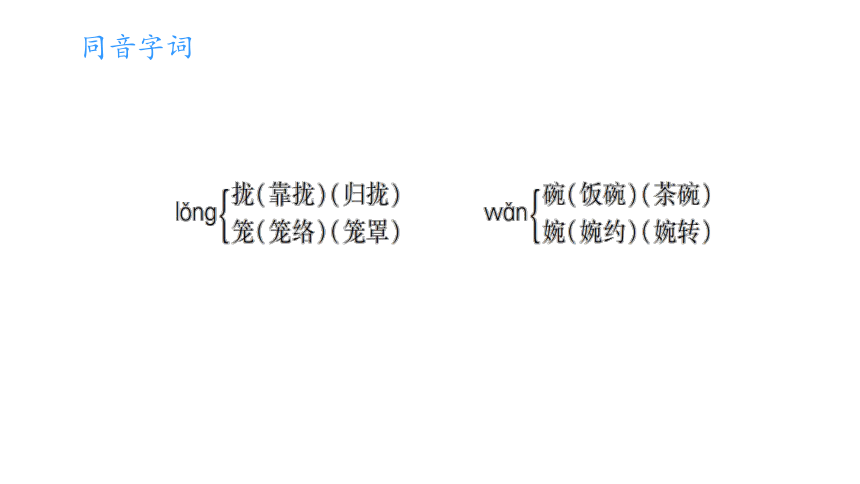

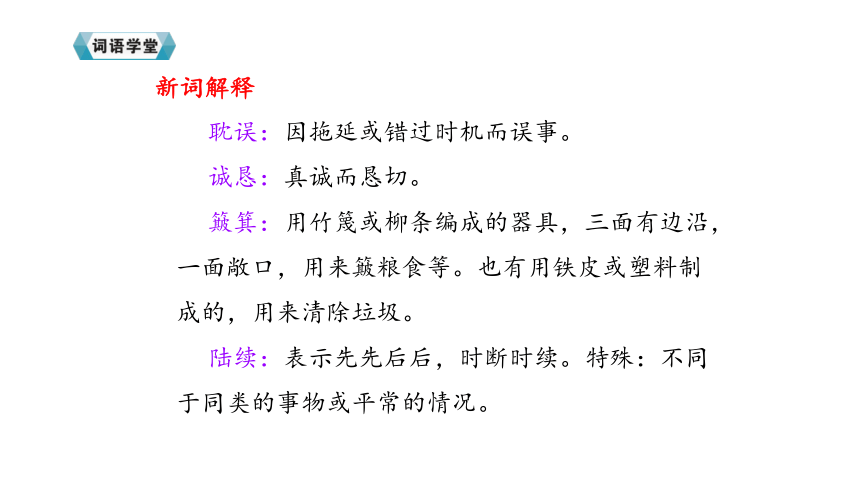

2.“炊”的右半部分是“欠”,不要写成“久”;“舀”的下半部分是“臼”,不要写成“白”。一字多音同音字词新词解释耽误:因拖延或错过时机而误事。

诚恳:真诚而恳切。

簸箕:用竹篾或柳条编成的器具,三面有边沿,一面敞口,用来簸粮食等。也有用铁皮或塑料制成的,用来清除垃圾。

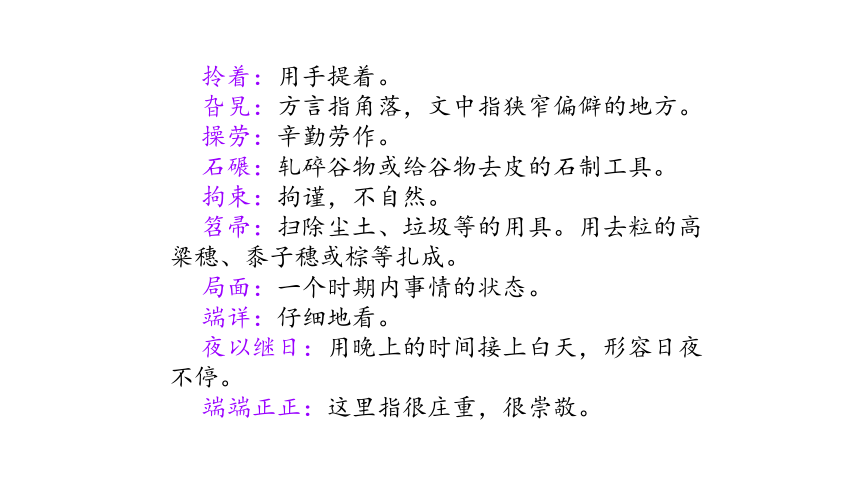

陆续:表示先先后后,时断时续。特殊:不同于同类的事物或平常的情况。拎着:用手提着。

旮旯:方言指角落,文中指狭窄偏僻的地方。

操劳:辛勤劳作。

石碾:轧碎谷物或给谷物去皮的石制工具。

拘束:拘谨,不自然。

笤帚:扫除尘土、垃圾等的用具。用去粒的高粱穗、黍子穗或棕等扎成。

局面:一个时期内事情的状态。

端详:仔细地看。

夜以继日:用晚上的时间接上白天,形容日夜不停。

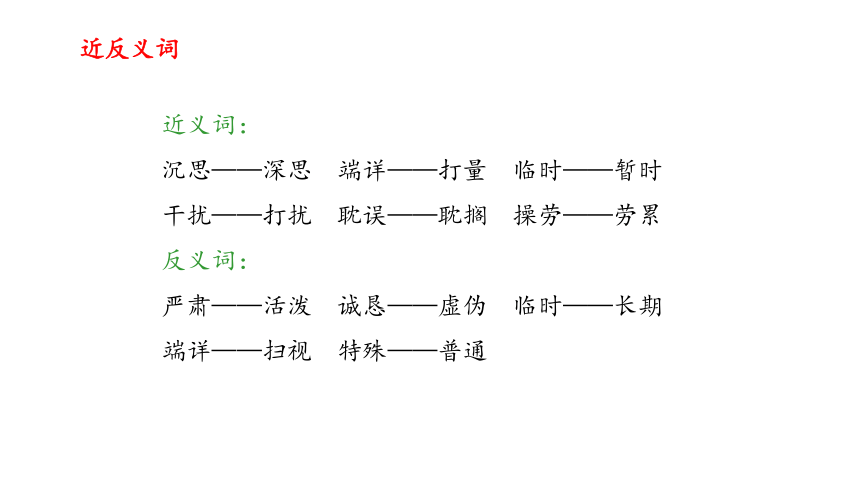

端端正正:这里指很庄重,很崇敬。近反义词近义词:

沉思——深思 端详——打量 临时——暂时

干扰——打扰 耽误——耽搁 操劳——劳累

反义词:

严肃——活泼 诚恳——虚伪 临时——长期

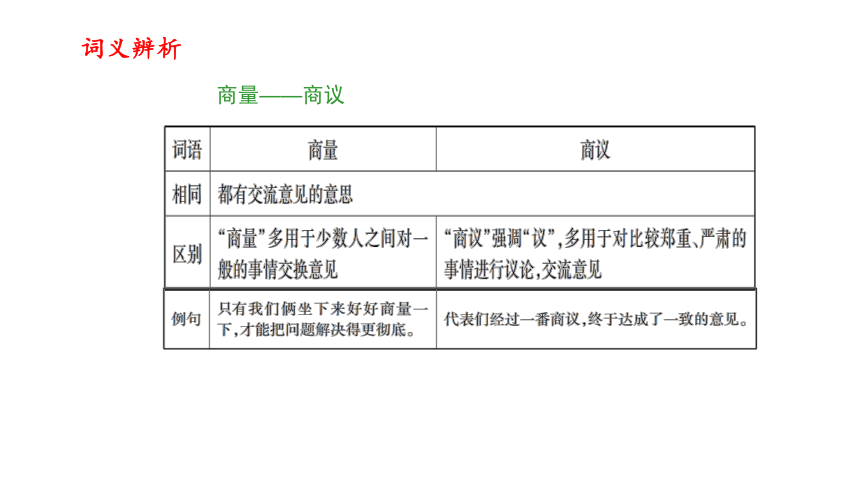

端详——扫视 特殊——普通词义辨析商量——商议课文解读1948年的春夏之交,毛主席转移到了花山村。[句解:开篇点明故事发生的时间和地点。]在临时借用的农家房舍里,他夜以继日地为解放全中国的事业操劳着。[句解:办公室是临时借用的,可见当时的环境和条件是相当艰苦的。“夜以继日”和“操劳”两个词写出了毛主席为人民的解放事业鞠躬尽瘁、付出全部精力的奉献精神。]知识链接:花山 河北省阜平县城南庄以北的一个小村子。1948年春夏之交,中央领导同志从山西前往河北平山县西柏坡村的途中,曾在这里住过几天。当时,人民解放军已转入战略进攻,中国共产党正在积极筹划全国的战略决战。毛主席等中央领导人前往西柏坡的目的是为了召开第七届中央委员会第二次全体会议,会议于1949年3月5日胜利召开,讨论了中共工作重心由农村转移到城市的问题,提出了党在全国胜利后的总任务。

第一部分(第1自然段):先交代了故事发生的时间、地点、人物以及当时的环境,下文是写在这里所发生的几件事。一天早晨,毛主席正在看地图,忽然抬起头,问警卫员:“昨天这个时候,门口花椒树下的碾(niǎn)子有碾米声,现在又到了碾米的时候,怎么没动静了呢?”[句解:毛主席在工作之余,还没忘记询问群众的日常生活小事,可见他多么关心人民群众啊!]

段析:写毛主席询问群众怎么不来碾米。警卫员说:“报告主席,为了不影响您工作,我和村长商量了,要他请乡亲们到别处碾去了。”毛主席皱了皱眉,把拿起来的香烟又放下了。[句解:当主席得知是警卫员不让群众在这碾米时,主席有些生气了,所以“皱了皱眉”。此时主席可能会想:群众是解放事业胜利的保证,这样做会脱离群众,会让群众误会。让群众到别处碾米,会给群众的生活带来不便。]“这怎么行?”他严肃地说,“这会影响群众吃饭的,不能因为我们在这里工作,就影响群众的生活。①昨天傍晚,我们一起散步,你也看见了,这个村只有两台石碾,让乡亲们集中到一个碾子上碾米,就会耽误一半人的正常吃饭。”②

段析:写毛主席反对让乡亲们到别处碾米。警卫员解释道:“这碾子一转,对您工作干扰太大。”

毛主席递给他一支烟,自己也点燃了一支,说:“这怎么会呢?多年的战争生活,使我习惯了在各种环境中工作。这样吧,我交给你一个任务,尽快把乡亲们请到这里来碾米。”

段析:第4、5自然段写毛主席让警卫员把乡亲们请到花椒树下碾米。“是!”警卫员拔腿就走。

“注意,抽着烟和群众说话是不礼貌的。说话态度要诚恳。”主席说。③[句解:这是主席提醒警卫员要注意工作方法。从中可以体会到主席与群众的情谊,感受到主席对警卫员的关心和教育。]

警卫员回头一笑:“知道了,请主席放心。”他走出小院,碰上村长正和一个端簸(bò)箕(jī)的大娘说话。警卫员迎上去,问:“村长,这位大娘是要去花椒树下推碾子吧?”大娘用手拢了拢搭在耳下的头发:“不,俺(ǎn)去西头。”说着转身就要走。警卫员忙对村长说:“村长,是首长让我请乡亲们来花椒树下碾米。”村长沉思了一下,说:“这碾子一响,就得转到天黑,怕误首长的事呢。”警卫员再三解释,村长才答应了,对那位大娘说:“那你就去花椒树下碾吧。”

段析:第6~9自然段写毛主席不顾自己的工作受干扰,坚持要警卫员与村长商量,让乡亲们在花椒树下碾米。警卫员帮大娘端着盛玉米的簸箕回到了花椒树下的碾台。一会儿,陆续又来了几个碾米的老乡,碾台又吱(zhī)吱扭扭地转了起来。警卫员刚回到院里,毛主席就叫他。他走进去,毛主席把笔放下,说:“任务完成得不错。还有一件事等着你办。”说着,毛主席从桌上拿起一筒(tǒng)茶叶,说:“你把这筒茶叶交给炊(chuī)事员,让他每天这个时候沏(qī)一桶茶水,你负责给碾米的群众送去。”④

段析:主要写毛主席让警卫员每天给碾米的群众送茶水。警卫员知道,这筒茶叶是在南方工作的同志送的,转了几道手才送到毛主席这里,他一直没舍得喝。警卫员站在那里,表示为难。主席说:“你想过没有?我们如果没有老百姓的支持,能有今天这个局面吗?我们吃的穿的,哪一样能离开群众的支持?全国的老百姓就是我们胜利的可靠保证。反过来讲,我们进行的斗争,也正是为了全国的老百姓。⑤这些道理你不是不明白。依我看,你是把我摆在特殊位置上了。”[句解:这段话包含三个意思:一是进行革命战争必须依靠群众的支持,“全国的老百姓就是我们胜利的可靠保证”一句,强调了人民群众对于革命战争的重要作用;二是我们进行革命斗争也正是为人民群众谋幸福的;三是教育警卫员不要把他摆在“特殊位置”上。“摆在特殊位置”意思是认为首长、领袖的生活待遇应该不同于普通群众。这几句话表现了毛泽东依靠群众,关心群众,坚持和群众同甘共苦的崇高品质。这是毛泽东一贯的思想,一贯的作风。]警卫员只好接过茶叶筒,端端正正地向毛主席敬了个礼。毛主席笑着说:“快去吧,炊事员还等着你呢。”

段析:主要写毛主席说服警卫员为群众送茶水。茶沏好了,警卫员拎着清香的茶水来到碾台旁,用粗瓷(cí)碗一一凉(liàng)在石板上,跟碾米的人说:“乡亲们,来喝茶吧。”开始,乡亲们还不好意思,经他一动员也就不拘束了,你一碗我一碗地喝了起来。茶水对这山旮(gā)旯(lá)的群众来说,确实新鲜。[句解:从侧面说明主席茶叶的珍贵,表达了主席对群众浓浓的关爱。]一位上了年纪的大叔端着一碗水,凑到警卫员跟前,说:“我说同志,这水一不甜二不辣的,喝它顶什么用?”警卫员乐呵呵地说:“您老就慢慢地喝吧,一会儿就喝出味道来了。”⑥

段析:主要写警卫员动员乡亲们喝茶水以及和老乡交谈的情景。这时候,毛主席来了,喝茶水的乡亲们纷纷跟毛主席打招呼。毛主席笑着向大家点头,说:“要说喝茶的好处,确实不少嘛,喝了它浑身有精神,还能让人多吃饭……”[句解:主席的一番话解开了乡亲们心中的疑惑,深受欢迎。]毛主席给乡亲们说起喝茶的好处,正在推碾子的大娘和小姑娘越推越慢,转到毛主席身边,便停了下来。毛主席舀(yǎo)了两碗茶水送到她们母女手里,说:“你们俩歇会儿吧!”然后对警卫员说:“来,咱俩试试,半年多不推这玩意儿了。”[句解:主席站在人民中间毫无架子,是那么平易近人,那么亲切。]毛主席推碾子还挺在行,一边推,一边用笤(tiáo)帚往碾盘里扫碾出来的玉米碎粒。⑦一位老人细细端详着毛主席,说:“这位首长,好像在哪儿见过。在哪儿呢?”⑧

段析:主要写毛泽东来到碾米群众中交谈并帮群众推碾子的事。

第二部分(第2~13自然段):按照事情发展的过程,详细记叙了毛主席在花山村工作期间关心群众的三件事。释疑解惑①从“不能……就……”这个句子中你能体会到什么?

从这个句子中我能体会到毛主席热爱人民群众,关心人民群众的生活,把群众利益放在第一位。②毛主席居然会注意到碾米声,而且在散步的时候还观察到碾子的数量,从这两处细节描写中你体会到了什么?

从这两处细节描写中我体会到了毛主席十分注重体察民情,他不仅为解放全中国的事业操劳着,而且还惦记着普通群众的日常生活琐事。③从第7自然段的语言细节描写中,你感受到什么?

毛主席对警卫员的提醒是诚恳的,也是满含关心和爱护的。这一典型的生活细节,让我们看到的是主席一贯的思想和作风,他对群众的情谊在平凡的小事上得以充分体现。④从第10自然段末尾毛主席的话中可以看出什么?

从这句话中我们可以看出毛主席严谨的工作作风,更能体现出他的心中装有群众。

⑤第11自然段中毛主席说的话说明什么?

这句话深刻地揭示了革命队伍与老百姓的鱼水关系。军队离不开群众的支持,没有群众的支持,军队难以取得胜利。

⑥这两句对话说明了什么?

说明乡亲们由开始的拘束到大家的自然相处,证明主席联系群众、关心群众的工作方法很有效果,能很快拉近人与人之间的距离。

⑦这里为什么写主席碾米那么在行呢?

写主席碾米在行,说明主席是劳动人民的儿子,也表现了主席愿意和老百姓打成一片。⑧文章的结尾有着怎样的深意?

这句话意味深长,表面是说由于毛泽东当时在花山,没有公开自己的身份,来碾米的老人对毛泽东似曾相识,但未完全确认。更进一步是说眼前的人是那样的近、那样的亲,他就是一名普通群众,或者说是千千万万普通群众中的一员,老人感到亲切、似曾相识。 课文记叙了毛主席在花山村关心群众碾米、给群众送茶水和帮助群众推碾子三件事,反映了毛主席关心和爱护人民群众,全心全意为人民利益着想的高尚品质。 1.作者善于通过具体事例表现人物特点。本文记叙了毛泽东在花山村时的三件事:让警卫员把到别处碾米的群众请回来;派警卫员给碾米群众送去茶水;毛泽东到碾米群众中交谈并帮群众推碾子。在记述这三件事的时候,作者又抓住细节描写表现了毛泽东主席关心普通群众的高尚情怀。 2.围绕中心安排材料,详略得当。文中记叙的三件事中,关心群众碾米和给碾米的群众送茶水两件事写的详细,不仅完整地写了事情的起因、经过和结果,而且具体地写了毛主席听说让乡亲们到别处碾米,很不高兴,非常着急,连香烟也顾不上抽了,急于说服警卫员。表现了毛主席依靠群众、关心群众,坚持同群众同甘共苦的崇高品质。从细小的事情中,我们处处可以体会到毛主席对人民的关心和爱护。也许正是因为毛主席对人民的热爱,他才会永远活在人民的心中。毛主席不把自己摆在特殊的位置上,这使我们懂得了:真正伟大的人绝不会强迫别人尊重自己。课内:

操劳 动静 干扰 耽误 诚恳 陆续

端详 夜以继日 端端正正

主席说:“你想过没有?我们如果没有老百姓的支持,能有今天这个局面吗?我们吃的穿的,哪一样能离开群众的支持?全国的老百姓就是我们胜利的可靠保证。反过来讲,我们进行的斗争,也正是为了全国的老百姓,这些道理你不是不明白。依我看,你是把我摆在特殊位置上了。”

课外:

描写精神面貌的词语:

身先士卒 松松垮垮 马马虎虎 大手大脚

挑三拣四 有头有尾 粗心大意 不甘示弱

扎扎实实

2.朗读课文,感受毛泽东普通群众的情怀。(重点)

3.领悟作者通过具体事例,抓住细节描写人物方法。(难点)要求会认的字读写错混提示 1.“碾子”的“碾”读“niǎn”,不读“zhàn”;“炊”读“chuī”,不读“cuī”。

2.“炊”的右半部分是“欠”,不要写成“久”;“舀”的下半部分是“臼”,不要写成“白”。一字多音同音字词新词解释耽误:因拖延或错过时机而误事。

诚恳:真诚而恳切。

簸箕:用竹篾或柳条编成的器具,三面有边沿,一面敞口,用来簸粮食等。也有用铁皮或塑料制成的,用来清除垃圾。

陆续:表示先先后后,时断时续。特殊:不同于同类的事物或平常的情况。拎着:用手提着。

旮旯:方言指角落,文中指狭窄偏僻的地方。

操劳:辛勤劳作。

石碾:轧碎谷物或给谷物去皮的石制工具。

拘束:拘谨,不自然。

笤帚:扫除尘土、垃圾等的用具。用去粒的高粱穗、黍子穗或棕等扎成。

局面:一个时期内事情的状态。

端详:仔细地看。

夜以继日:用晚上的时间接上白天,形容日夜不停。

端端正正:这里指很庄重,很崇敬。近反义词近义词:

沉思——深思 端详——打量 临时——暂时

干扰——打扰 耽误——耽搁 操劳——劳累

反义词:

严肃——活泼 诚恳——虚伪 临时——长期

端详——扫视 特殊——普通词义辨析商量——商议课文解读1948年的春夏之交,毛主席转移到了花山村。[句解:开篇点明故事发生的时间和地点。]在临时借用的农家房舍里,他夜以继日地为解放全中国的事业操劳着。[句解:办公室是临时借用的,可见当时的环境和条件是相当艰苦的。“夜以继日”和“操劳”两个词写出了毛主席为人民的解放事业鞠躬尽瘁、付出全部精力的奉献精神。]知识链接:花山 河北省阜平县城南庄以北的一个小村子。1948年春夏之交,中央领导同志从山西前往河北平山县西柏坡村的途中,曾在这里住过几天。当时,人民解放军已转入战略进攻,中国共产党正在积极筹划全国的战略决战。毛主席等中央领导人前往西柏坡的目的是为了召开第七届中央委员会第二次全体会议,会议于1949年3月5日胜利召开,讨论了中共工作重心由农村转移到城市的问题,提出了党在全国胜利后的总任务。

第一部分(第1自然段):先交代了故事发生的时间、地点、人物以及当时的环境,下文是写在这里所发生的几件事。一天早晨,毛主席正在看地图,忽然抬起头,问警卫员:“昨天这个时候,门口花椒树下的碾(niǎn)子有碾米声,现在又到了碾米的时候,怎么没动静了呢?”[句解:毛主席在工作之余,还没忘记询问群众的日常生活小事,可见他多么关心人民群众啊!]

段析:写毛主席询问群众怎么不来碾米。警卫员说:“报告主席,为了不影响您工作,我和村长商量了,要他请乡亲们到别处碾去了。”毛主席皱了皱眉,把拿起来的香烟又放下了。[句解:当主席得知是警卫员不让群众在这碾米时,主席有些生气了,所以“皱了皱眉”。此时主席可能会想:群众是解放事业胜利的保证,这样做会脱离群众,会让群众误会。让群众到别处碾米,会给群众的生活带来不便。]“这怎么行?”他严肃地说,“这会影响群众吃饭的,不能因为我们在这里工作,就影响群众的生活。①昨天傍晚,我们一起散步,你也看见了,这个村只有两台石碾,让乡亲们集中到一个碾子上碾米,就会耽误一半人的正常吃饭。”②

段析:写毛主席反对让乡亲们到别处碾米。警卫员解释道:“这碾子一转,对您工作干扰太大。”

毛主席递给他一支烟,自己也点燃了一支,说:“这怎么会呢?多年的战争生活,使我习惯了在各种环境中工作。这样吧,我交给你一个任务,尽快把乡亲们请到这里来碾米。”

段析:第4、5自然段写毛主席让警卫员把乡亲们请到花椒树下碾米。“是!”警卫员拔腿就走。

“注意,抽着烟和群众说话是不礼貌的。说话态度要诚恳。”主席说。③[句解:这是主席提醒警卫员要注意工作方法。从中可以体会到主席与群众的情谊,感受到主席对警卫员的关心和教育。]

警卫员回头一笑:“知道了,请主席放心。”他走出小院,碰上村长正和一个端簸(bò)箕(jī)的大娘说话。警卫员迎上去,问:“村长,这位大娘是要去花椒树下推碾子吧?”大娘用手拢了拢搭在耳下的头发:“不,俺(ǎn)去西头。”说着转身就要走。警卫员忙对村长说:“村长,是首长让我请乡亲们来花椒树下碾米。”村长沉思了一下,说:“这碾子一响,就得转到天黑,怕误首长的事呢。”警卫员再三解释,村长才答应了,对那位大娘说:“那你就去花椒树下碾吧。”

段析:第6~9自然段写毛主席不顾自己的工作受干扰,坚持要警卫员与村长商量,让乡亲们在花椒树下碾米。警卫员帮大娘端着盛玉米的簸箕回到了花椒树下的碾台。一会儿,陆续又来了几个碾米的老乡,碾台又吱(zhī)吱扭扭地转了起来。警卫员刚回到院里,毛主席就叫他。他走进去,毛主席把笔放下,说:“任务完成得不错。还有一件事等着你办。”说着,毛主席从桌上拿起一筒(tǒng)茶叶,说:“你把这筒茶叶交给炊(chuī)事员,让他每天这个时候沏(qī)一桶茶水,你负责给碾米的群众送去。”④

段析:主要写毛主席让警卫员每天给碾米的群众送茶水。警卫员知道,这筒茶叶是在南方工作的同志送的,转了几道手才送到毛主席这里,他一直没舍得喝。警卫员站在那里,表示为难。主席说:“你想过没有?我们如果没有老百姓的支持,能有今天这个局面吗?我们吃的穿的,哪一样能离开群众的支持?全国的老百姓就是我们胜利的可靠保证。反过来讲,我们进行的斗争,也正是为了全国的老百姓。⑤这些道理你不是不明白。依我看,你是把我摆在特殊位置上了。”[句解:这段话包含三个意思:一是进行革命战争必须依靠群众的支持,“全国的老百姓就是我们胜利的可靠保证”一句,强调了人民群众对于革命战争的重要作用;二是我们进行革命斗争也正是为人民群众谋幸福的;三是教育警卫员不要把他摆在“特殊位置”上。“摆在特殊位置”意思是认为首长、领袖的生活待遇应该不同于普通群众。这几句话表现了毛泽东依靠群众,关心群众,坚持和群众同甘共苦的崇高品质。这是毛泽东一贯的思想,一贯的作风。]警卫员只好接过茶叶筒,端端正正地向毛主席敬了个礼。毛主席笑着说:“快去吧,炊事员还等着你呢。”

段析:主要写毛主席说服警卫员为群众送茶水。茶沏好了,警卫员拎着清香的茶水来到碾台旁,用粗瓷(cí)碗一一凉(liàng)在石板上,跟碾米的人说:“乡亲们,来喝茶吧。”开始,乡亲们还不好意思,经他一动员也就不拘束了,你一碗我一碗地喝了起来。茶水对这山旮(gā)旯(lá)的群众来说,确实新鲜。[句解:从侧面说明主席茶叶的珍贵,表达了主席对群众浓浓的关爱。]一位上了年纪的大叔端着一碗水,凑到警卫员跟前,说:“我说同志,这水一不甜二不辣的,喝它顶什么用?”警卫员乐呵呵地说:“您老就慢慢地喝吧,一会儿就喝出味道来了。”⑥

段析:主要写警卫员动员乡亲们喝茶水以及和老乡交谈的情景。这时候,毛主席来了,喝茶水的乡亲们纷纷跟毛主席打招呼。毛主席笑着向大家点头,说:“要说喝茶的好处,确实不少嘛,喝了它浑身有精神,还能让人多吃饭……”[句解:主席的一番话解开了乡亲们心中的疑惑,深受欢迎。]毛主席给乡亲们说起喝茶的好处,正在推碾子的大娘和小姑娘越推越慢,转到毛主席身边,便停了下来。毛主席舀(yǎo)了两碗茶水送到她们母女手里,说:“你们俩歇会儿吧!”然后对警卫员说:“来,咱俩试试,半年多不推这玩意儿了。”[句解:主席站在人民中间毫无架子,是那么平易近人,那么亲切。]毛主席推碾子还挺在行,一边推,一边用笤(tiáo)帚往碾盘里扫碾出来的玉米碎粒。⑦一位老人细细端详着毛主席,说:“这位首长,好像在哪儿见过。在哪儿呢?”⑧

段析:主要写毛泽东来到碾米群众中交谈并帮群众推碾子的事。

第二部分(第2~13自然段):按照事情发展的过程,详细记叙了毛主席在花山村工作期间关心群众的三件事。释疑解惑①从“不能……就……”这个句子中你能体会到什么?

从这个句子中我能体会到毛主席热爱人民群众,关心人民群众的生活,把群众利益放在第一位。②毛主席居然会注意到碾米声,而且在散步的时候还观察到碾子的数量,从这两处细节描写中你体会到了什么?

从这两处细节描写中我体会到了毛主席十分注重体察民情,他不仅为解放全中国的事业操劳着,而且还惦记着普通群众的日常生活琐事。③从第7自然段的语言细节描写中,你感受到什么?

毛主席对警卫员的提醒是诚恳的,也是满含关心和爱护的。这一典型的生活细节,让我们看到的是主席一贯的思想和作风,他对群众的情谊在平凡的小事上得以充分体现。④从第10自然段末尾毛主席的话中可以看出什么?

从这句话中我们可以看出毛主席严谨的工作作风,更能体现出他的心中装有群众。

⑤第11自然段中毛主席说的话说明什么?

这句话深刻地揭示了革命队伍与老百姓的鱼水关系。军队离不开群众的支持,没有群众的支持,军队难以取得胜利。

⑥这两句对话说明了什么?

说明乡亲们由开始的拘束到大家的自然相处,证明主席联系群众、关心群众的工作方法很有效果,能很快拉近人与人之间的距离。

⑦这里为什么写主席碾米那么在行呢?

写主席碾米在行,说明主席是劳动人民的儿子,也表现了主席愿意和老百姓打成一片。⑧文章的结尾有着怎样的深意?

这句话意味深长,表面是说由于毛泽东当时在花山,没有公开自己的身份,来碾米的老人对毛泽东似曾相识,但未完全确认。更进一步是说眼前的人是那样的近、那样的亲,他就是一名普通群众,或者说是千千万万普通群众中的一员,老人感到亲切、似曾相识。 课文记叙了毛主席在花山村关心群众碾米、给群众送茶水和帮助群众推碾子三件事,反映了毛主席关心和爱护人民群众,全心全意为人民利益着想的高尚品质。 1.作者善于通过具体事例表现人物特点。本文记叙了毛泽东在花山村时的三件事:让警卫员把到别处碾米的群众请回来;派警卫员给碾米群众送去茶水;毛泽东到碾米群众中交谈并帮群众推碾子。在记述这三件事的时候,作者又抓住细节描写表现了毛泽东主席关心普通群众的高尚情怀。 2.围绕中心安排材料,详略得当。文中记叙的三件事中,关心群众碾米和给碾米的群众送茶水两件事写的详细,不仅完整地写了事情的起因、经过和结果,而且具体地写了毛主席听说让乡亲们到别处碾米,很不高兴,非常着急,连香烟也顾不上抽了,急于说服警卫员。表现了毛主席依靠群众、关心群众,坚持同群众同甘共苦的崇高品质。从细小的事情中,我们处处可以体会到毛主席对人民的关心和爱护。也许正是因为毛主席对人民的热爱,他才会永远活在人民的心中。毛主席不把自己摆在特殊的位置上,这使我们懂得了:真正伟大的人绝不会强迫别人尊重自己。课内:

操劳 动静 干扰 耽误 诚恳 陆续

端详 夜以继日 端端正正

主席说:“你想过没有?我们如果没有老百姓的支持,能有今天这个局面吗?我们吃的穿的,哪一样能离开群众的支持?全国的老百姓就是我们胜利的可靠保证。反过来讲,我们进行的斗争,也正是为了全国的老百姓,这些道理你不是不明白。依我看,你是把我摆在特殊位置上了。”

课外:

描写精神面貌的词语:

身先士卒 松松垮垮 马马虎虎 大手大脚

挑三拣四 有头有尾 粗心大意 不甘示弱

扎扎实实

同课章节目录

- 第一组

- 1 窃读记

- 2 小苗与大树的对话

- 3 走遍天下书为侣

- 4 我的“长生果”

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 梅花魂

- 7 桂花雨

- 8 小桥流水人家

- 第三组

- 9 鲸

- 10 松鼠

- 11 新型玻璃

- 12 假如没有灰尘

- 第四组

- 13 钓鱼的启示

- 14 通往广场的路不止一条

- 15 落花生

- 16 珍珠鸟

- 第五组

- 有趣的汉字

- 我爱你,汉字

- 第六组

- 17 地震中的父与子

- 18 慈母情深

- 19 “精彩极了”和“糟糕透了”

- 20 学会看病

- 第七组

- 21 圆明园的毁灭

- 22 狼牙山五壮士

- 23 难忘的一课

- 24 最后一分钟

- 第八组

- 25 七律·长征

- 26 开国大典

- 27 青山处处埋忠骨

- 28 毛主席在花山

- 选读课文

- 1 黄果树听瀑

- 2 斗笠

- 3 太空“清洁工”

- 4 鞋匠的儿子

- 5 剥豆

- 6 你一定会听见

- 7 木笛

- 8 百泉村(四章)