专题12散文阅读-2018初升高语文衔接

文档属性

| 名称 | 专题12散文阅读-2018初升高语文衔接 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 93.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2018初升高语文衔接 专题十二 散文阅读

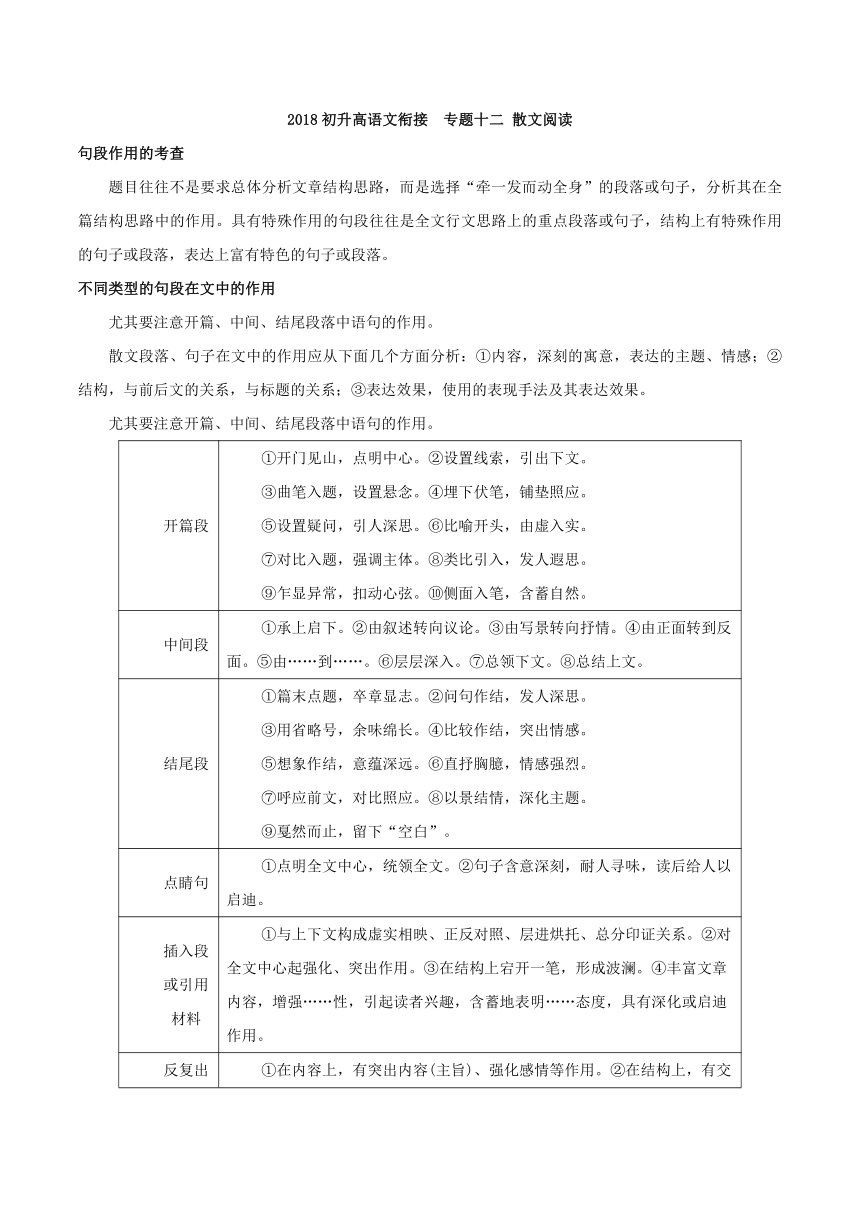

句段作用的考查

题目往往不是要求总体分析文章结构思路,而是选择“牵一发而动全身”的段落或句子,分析其在全篇结构思路中的作用。具有特殊作用的句段往往是全文行文思路上的重点段落或句子,结构上有特殊作用的句子或段落,表达上富有特色的句子或段落。

不同类型的句段在文中的作用

尤其要注意开篇、中间、结尾段落中语句的作用。

散文段落、句子在文中的作用应从下面几个方面分析:①内容,深刻的寓意,表达的主题、情感;②结构,与前后文的关系,与标题的关系;③表达效果,使用的表现手法及其表达效果。

尤其要注意开篇、中间、结尾段落中语句的作用。

开篇段

①开门见山,点明中心。②设置线索,引出下文。

③曲笔入题,设置悬念。④埋下伏笔,铺垫照应。

⑤设置疑问,引人深思。⑥比喻开头,由虚入实。

⑦对比入题,强调主体。⑧类比引入,发人遐思。

⑨乍显异常,扣动心弦。⑩侧面入笔,含蓄自然。

中间段

①承上启下。②由叙述转向议论。③由写景转向抒情。④由正面转到反面。⑤由……到……。⑥层层深入。⑦总领下文。⑧总结上文。

结尾段

①篇末点题,卒章显志。②问句作结,发人深思。

③用省略号,余味绵长。④比较作结,突出情感。

⑤想象作结,意蕴深远。⑥直抒胸臆,情感强烈。

⑦呼应前文,对比照应。⑧以景结情,深化主题。

⑨戛然而止,留下“空白”。

点睛句

①点明全文中心,统领全文。②句子含意深刻,耐人寻味,读后给人以启迪。

插入段

或引用

材料

①与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系。②对全文中心起强化、突出作用。③在结构上宕开一笔,形成波澜。④丰富文章内容,增强……性,引起读者兴趣,含蓄地表明……态度,具有深化或启迪作用。

反复出

现的句

子

①在内容上,有突出内容(主旨)、强化感情等作用。②在结构上,有交代线索、前后呼应等作用。③在表达上运用了反复的修辞手法,有强化或一唱三叹之效。

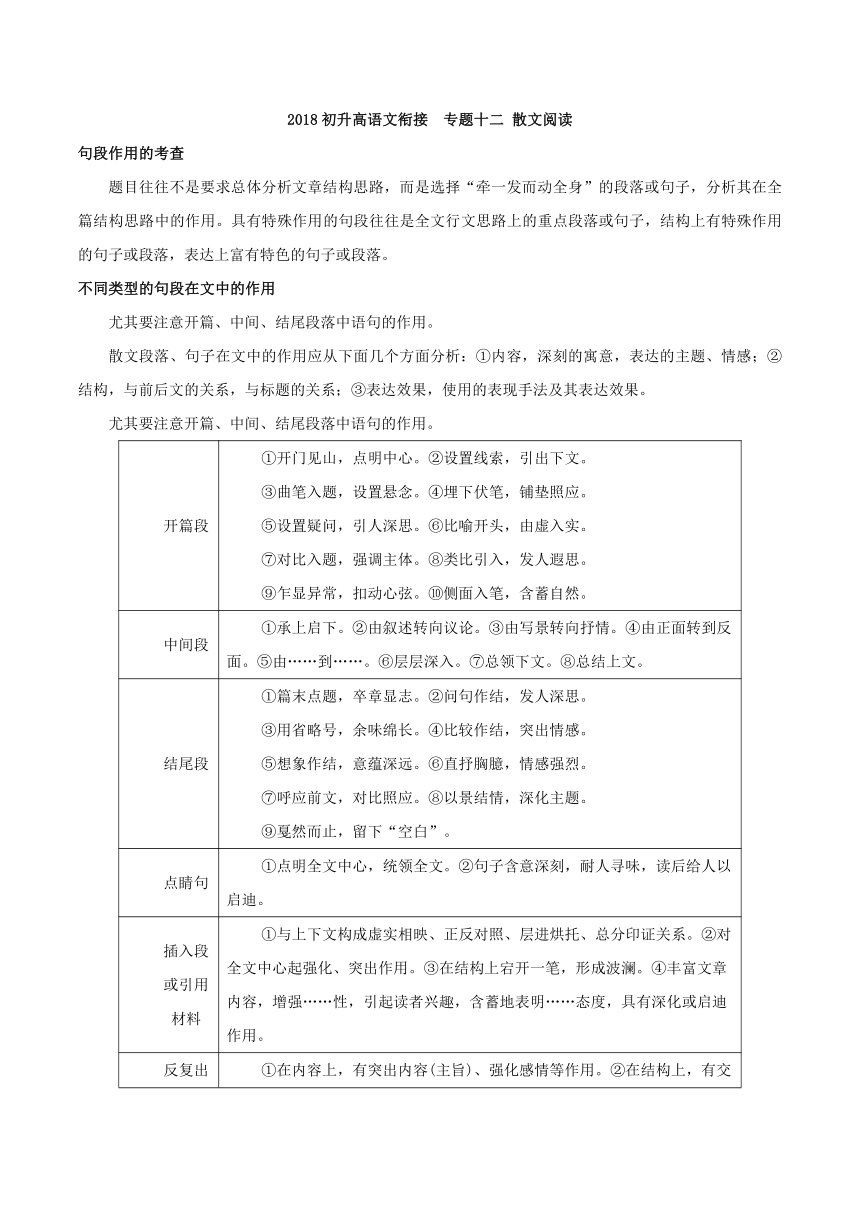

典例一:阅读下面的文字,完成4~6题。(14分)

端午的阳光

熊红久

公元前278年的五月初五,被流放至汨罗江畔的屈原,得知秦国军队已攻破楚国郢都,顿时感到支撑生命的最后一点亮光熄灭了。

当他把“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的诗句吟诵给江边渔父的时候,就已经决定,要将自己的清澈与江水的澄明合二为一了。我知道,这是屈子为保留个体纯净最无奈的选择,也是迄今为止,文化祭坛上最高尚的选择。

最终,三闾大夫坐在了汨罗江边,坐在了五月初五的阳光里,把最后的生路溺死水中。怀中石的沉重,恰如其心,所以屈原是抱着自己冰凉的心,走进激流之中的。而那些“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的诗句,留在了岸上,留给了端午。一条江因为成了一个诗人心灵最后的归属地,而永远被世人铭记。一个普通的节日,因为收留了伟大诗人的高尚魂魄,而内涵充盈。

端午,把缅怀和敬仰裹成了节日的粽心。

节日的寿命当然要比人的寿命长久许多,所以,三闾大夫把自己的傲骨托付给了这个日子。在结束自己肉体生命的同时,也放射出了精神的光芒。被江水濯洗的灵魂,恍如江面的粼粼波光,刺痛了后人的视线和思想。我知道,这种深入骨髓的隐痛,来自时间深处的行吟,一个背负着深重苦难、行走了两千多年的节日,其实是在为自己的存在寻找一个答案。所以,端午节带给我们的,应该是溯流而上的文化追源,恰如诗人余光中所说:“蓝墨水的上游是汨罗江。”

以我们现在的视角来看,用一个诗人的陨落,唤醒了一种文化的崛起,就像屈大夫生未能拯救楚国,却用死成就了《离骚》一样。忽然觉得,端午节其实更像包裹粽子的苇叶了,它把所有的内容和精髓,密密细细地包藏起来,让我们极具耐心地一层层打开,最后领略到事物的真相。熟透之时,苇叶汲取了糯米的黏质,糯米渗透着苇叶的清香,似如端午与屈子之间的浸染,节与人的统一。

我对端午节的最初认知,完全来自于粽子。那时候的小学课本,还没有涉及“楚辞”或者《离骚》的片言碎语,文化不高的母亲也无法给我们讲述端午节的由来,好在粽子并不因为我们的无知而改变所蕴含的味道。所以,我总会把端午节和甜香黏软的糯米联系起来。这使得整个贫乏的生活,还能透射出星星点点的光亮,就像枯枝间的苞蕾,渗漏出些许隐秘的春意。

现在看来,那些夹杂在一年日历中为数不多的能激发我们饮食向往的节日,早已成为精神上抵挡艰难生活的盾牌。从这个意义上说,我们应该为拥有这些值得回味的生活而向三闾大夫叩谢。对童年而言,这是一个多么充满人情关怀的节日啊!那种甜腻的感觉,一直泛舟舌津。

后来知道了屈原和楚怀王,知道了《国殇》和汨罗江,知道了每年这一天,人们蜂拥江岸,插艾蒿、挂菖蒲、吃粽子、竞龙舟,把一种悲情的怀念渲染成了欢悦的行为,热热闹闹,轰轰烈烈。

历史会在很多场合拐出一道弯来,就像屈原投江时所选择的河泊潭一样——它是汨罗江注入洞庭湖口前的弯曲处。这种弯道,对河流而言,只是改变了水的流向;对三闾大夫而言,却是以生命为笔,填充了历史的章节,引领了情感的走向。许多典故都停泊在河流的弯道,这些远航至此的细节,因为承载了有温度的夙愿,使得坚硬的历史柔软了许多。所以,更多的时候,是生命的结局让历史的叙述更具悲情。明白了这一点,再品尝粽子时,心情会沉重许多。

事情往往是这样,在分享一种传统时,我们更多的时候只在关注它所带来的结果,而其中蕴含的真谛,却很少探究了。因为时空的距离,让来源变得愈加缥缈和混沌。好在历史给了我们最好的解决方式,它让时间淡化了一个国家的破碎的同时,却强化了一种品质的高贵。它让我们穿越两千三百年的距离,聆听到了一条河流古老的潮汐。这时候的端午,或许更像是一缕阳光,从汨罗江的源头流淌过来,映照着江边每一位过客的内心。

我知道,有些品格是无法超越的,它更像一面古镜,端放在我们必经的路口,让人们从历史影像中,找到现实的映像。

(选自《人民日报》,有删改)

4.下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.文章写汨罗江因屈原而被人铭记,主要是为了证明名家名作对于名胜的重要意义,正如欧阳修之于醉翁亭、范仲淹之于岳阳楼,表现了山河与文化血肉相连。

B.文中诗一般的语言,意蕴深厚,充满张力,所引用的余光中“蓝墨水的上游是汨罗江”一句,用了借代的手法写出了屈原在中国文化中的开创性作用。

C.文章末段赞颂了伟大品格的力量,它就像一面镜子,照出了我们的不足,促使我们反思并不断提升自己,强化了屈原精神在现实中的意义。

D.文章以“端午”为线索组织材料,回顾了对端午节的认知过程,表现了对自己最初只喜欢端午节粽子的浅薄和对世人将悲情渲染成欢悦的反思。

【答案】 A

【解析】 本题考查理解文章内容的能力。A项,理解错误,作者写汨罗江因屈原而被人铭记的目的并不是谈名家名作与名胜之地的关系。

5.文章前三个自然段写了什么内容?在全文中起什么作用?(5分)

【答案】 ①写了屈原在五月初五自沉汨罗江的事件,点明了屈原与端午节的关系(端午节纪念屈原的来由)。②内容上,表现了屈原纯洁高尚的品质,赞颂了屈原忠贞不渝的爱国精神。③结构上,照应了题目,引发了下文关于端午节的感想。

概括主旨或情感

文章的内容要点,是指文章的主要内容,或者说是文章内容的精要之处;可以是指全文的,也可以是指文章局部的。概括主旨是要求归纳某一段落的段意或整篇文章的中心意思。

1.解读标题

很多题目直接点明了主题,是文章中心思想最精练的概括,即使有的题目没有点明主题,也往往与中心意思有着千丝万缕的联系,文章标题是最佳的思考切入点。

2.分析首尾

很多文章的首尾往往揭示或暗含中心意思,所以一定要对首尾的语句进行重点品悟,这样有助于理解文章的主题。

3.分析议论、抒情语句

散文中的议论、抒情语句往往直接反映了作者的观点态度,抓住这些语句,就抓住了作品的主题和情感。

4.联系背景

一般文章主旨有显隐直曲之分。对于主旨比较隐曲的文章,只有了解它创作的背景,才有可能深切地理解内容的由来和作者的意图,准确地概括出它的中心思想。除了对作者和作品的写作年代予以关注外,我们还要特别注意在文后出现的注释等说明性文字。

5.依照文体

写人叙事类散文要对人物作出评价和赞美,或揭示评价事件的意义,或从人物事件中生发出对人生等问题的感悟和认识;写景状物类散文则是借景、物抒发作者对社会、人生的某种感悟,思想认识程度更深广,更富于理趣;哲理性散文的主旨,往往是作者对人生或生活尖锐的揭示或率直的评价。

归纳概括“4方法”

方法一:摘取法

需要概括的内容往往是段落中的重要词语或句子。这些重要的词语往往嵌在主要语句中,重要的句子又常常出现在文段的首尾或中间,概括时需把这些词语或句子摘录出来。

方法二:合取法

需要概括的内容往往不是一个方面,事实上语段也的确说了不止一个意思,依据要求,所表达的意思不能遗漏。这时最好的方法,就是将有关的两个或两个以上的意思分别摘取出来并组合在一起。

方法三:舍取法

①需要概括的内容,本身有主次之分,而命题人只要求概括回答其要点,故需要对次要信息和同类信息进行舍弃。②文段中所说的内容复杂,而命题人只要求答某一方面,故需要对符合题干要求的信息进行提取。

无论是何种情况,都要根据题干要求,做出舍和取的决定。

方法四:提取法

需要概括的内容,在文段中并无明显的主干句,它的答案要通过阅读文章,让读者自己去体会、把握和提炼。概括时要借助于辨别、筛选、参照、分析等多种思维方式,要一层一层、一级一级,反复提取,不断提炼,才能达到要求。

典例二:阅读下面的作品,完成后面的题目。

根河之恋

根河是鄂温克【注】人的母亲河。

春天,根河从厚厚的冰层中泛起春潮,河的巨大生命力迸发开来,它推去坚冰,欢快地伸展腰肢,向远方而去。这破冰时节的河水才是它真正的本色,纯真清洌,水晶一般透明。这条源自大兴安岭的河,原本的名字“葛根高勒”,正是清澈透明的意思。在一个个春天的日子里,根河回到童年,回到本真,然后再一次次丰满成熟,将涓涓乳汁流送给两岸的万千生物。

传统的鄂温克人跟森林河流贴得最近。他们与驯鹿为伴,生活起居、狩猎劳动,都离不开看上去“四不像”的驯鹿。眼下,这些温顺的大鹿在全世界已所剩不多,鄂温克人结束了最后的狩猎,放下了猎枪。他们离开森林,进入城市或远走他乡,但敖鲁古雅部落受人尊重的长辈94岁的玛丽亚·索一步也不想离开她的驯鹿。

一踏进根河,我就听说了她美丽的名字。先前见到过作家乌热尔图为这位老奶奶拍的一张照片。白桦林里,老人穿着长袍,扎着头巾,侧身站在一头七叉犄角的驯鹿前,她微微佝偻着身子,皱巴巴的手轻抚着鹿柔细的皮毛。鹿依偎在她的袍子下,那儿一定有着母亲的气息。她神色沉静而坚毅,嘴角两旁的皱纹宛如桦树皮上的纹路,仿佛她的脸上就印刻着她相守了一生的森林。她或许就是根河的化身,充满了母性的慈祥,又有着丰富的传奇。年轻时她漂亮能干,是大兴安岭远近闻名的女猎手,与丈夫在密林里行走,打到的猎物无论多远,总是她领着驯鹿运回部落。这位伟大的母亲至今仍恬然生活在她的鹿群之中。

其实我很想去为玛丽亚·索拍一张照片。这些年,涌到玛丽亚·索猎民点参观游览的人络绎不绝,但我想,我这样匆匆来去,怎能配得上她的丰厚?怎能有乌热尔图探望她时目光里的深沉呢?

因为乌热尔图是根河的儿子。当年,这位从小生活在大兴安岭的鄂温克青年捧着他的《琥珀色的篝火》走上了文坛,霎时让人眼前一亮。人们从他的小说里,认识了这个寂寞又热烈的民族。出乎意料的是,乌热尔图后来辞去京官重返故乡。时隔多年,当我行走在呼伦贝尔草原上,那些将天边画出蜿蜒起伏线条的山丘,那些怒放成海洋或孤零零独自开放的鲜花,那些低头吃草或昂头沉思的马群,还有那些袒露在草原上始终默默流淌的河,都让人忍不住心潮起伏。这位鄂温克作家返乡的理由还需要问吗?就是这草原这河流这民族,是祖先留在他身体里的血脉在涌动啊!

乌热尔图在回到草原以后的日子里,完成了《呼伦贝尔笔记》等一系列著作和摄影作品,那是他数十载的文化寻根,是他作为一个鄂温克的儿子,对母亲的深情眷念与报答。

我们山外的人远道来看山,原本住在山上的人却搬下了山。

人类到了21世纪,越来越意识到人与自然必须平等相处。生活在根河的大多数鄂温克人恋恋不舍地告别了山林,将更多的空间留给了无边的草木以及驯鹿、黑熊、狼、灰鼠和蝴蝶。在离城市不远的一个地方,新建了童话般的家园,这座小城就叫了根河。

我们去到那里时,从山林里搬出的鄂温克人正三三两两地在自家门前干着一些零碎的活儿。男人穿着时尚的T恤和牛仔裤;女人们烫了发,有的还挑染成了黄的深红的,她们的裙子仍然长长的,跟老去的玛丽亚·索一样,但却是城市里流行的花色。

这里的房屋都是政府投资兴建的,咖啡色外墙,小尖顶,搬进来的一家家鄂温克人按照自己的想法装扮屋子,盘算着未来。鄂温克人与外族人通婚是常见的事情,近些年更为普遍,他们的孩子大多取的是鄂温克名字,成为这新部落的新一代。这里曾有过多年的繁忙,大兴安岭的木材源源不断地从根河运往大江南北。眼下,过往的一切留在了画册里。伐木工变作了看林人,大批工人需要学习新技能,谋求新职业,他们在努力与以往告别,与未来接轨。

根河天亮得很早。走到窗前一看,根河就在眼前,河对面的广场上已经有许多人在翩翩起舞,似乎这个小城的人都聚集在此了。根河的水伴着音乐荡漾,我忍不住踱过根河桥,进入了舞者的欢乐。用不着有任何忐忑,大家都是这样笑着来又笑着去的。这些根河小城中的曼妙舞者啊!我模仿着她们举手投足,扭动腰肢,想象着生活在此的种种愉悦。那是我度过的最为愉快的时刻。

阳光将河水映照得流光溢彩。我知道我虽然来过了,但却远远抵达不了这河的深奥,我只能记住这些人和这些让人眷恋的时光。

(取材于叶梅的同名散文)

【注】 鄂温克是我国少数民族之一,主要居住在东北大兴安岭和呼伦贝尔草原。

第二段写出了根河的哪些特点?有什么象征意义?(5分)

【答案】

特点:①巨大的生命力,②纯真清澈,③一次次新生,④养育了两岸的生命。

象征意义:鄂温克民族的生命力、精神与品格。

【解析】

第二段共四句话,第一句是描写根河在春天破冰流向远方,表现了根河的巨大生命力;第二、三两句通过解释根河原本的名字来写其“真正的本色”:“纯真清洌”“清澈透明”;第四句中“然后”一词前面写根河年复一年地“回到童年,回到本真”,强调其不断获得新生,“然后”后面写其对两岸万千生物的滋养。可以看出,根河的特点有四个方面。

根河的象征意义应指向鄂温克民族所具有的民族特点,需要联系后文和本文主旨作答。

特点概括“3步骤”

第一步,审清题干,明确方向。明确陈述对象的特点,是人物特点还是景物特点;然后明确思维趋向。

概括人物形象特点:①从记叙的事件中概括特点。

②从描写中概括特点。对于文中的动作、语言、心理、形态、气味等的描写,特别是细节描写要重点关注,这些描写均可以提炼出形象的特点。

③从抒情议论中概括特点。文中抒情议论的语句,特别是对形象的评价性语句,往往直接点明形象特点,概括时不可忽视。

概括物象特点:

分析物象的外在特征(形态、色泽、特征)和环境特点。

②挖掘物象的内在品格(内涵、本质、精神),抓物与志的“契合点”。

③塑造此形象的意义(运用象征或托物言志的手法,体现作者的某种情操或情感,表达作者的某种向往或追求)。答题要注意由表及里、由浅入深。

第二步,阅读原文,确定区域。题干中关键词出现在原文中的区域往往是要点所在区域。

第三步,根据区域内的文字,抓其本质,分类概括。

理解文中重要词语的含义

理解词语在文中的含义是阅读的基础,能在上下文语境中迅速地领悟词语的含义,是高水平阅读的一项重要标志,也是高考文学类文本阅读考查的一项重要内容。这里的“文中”二字,一是指理解词语要有全局观念,从整体上把握全文;二是指要根据具体语境来把握词义。

一、理解词语含义的基本要求和方法

基本要求

①以该词语的本义为基础,推及文中含义。

②词不离句、句不离段、段不离篇。

③以文解文。一个词语有了临时含义,作者都要在其前或后进行比较具体的阐释,换一种说法来揭示其内涵,以便使读者弄明白其意思。词语含义必须用其前后的阐释文字来理解、说明。

基本方法:审视词语

一看其自身(内部):看其词性,看其自身意义,看其有无修辞,看短语结构。

二看其外部环境:看其在句中的搭配成分,看其出现在段中、文中的位置和次数,看其上下文有无提示。

理解情境义:一类是词语因运用比喻、反语、借代等修辞手法或改变词语的感彩而产生的新义。如果有比喻义,就要搞清比喻的对象,寻找其本体;如果有象征,就要寻找其象征对象;如果有反语义,就要将褒贬互换;如果有双关义,就要注意它是谐音双关还是语意双关;如果有指代义,就要在上下句中寻找释义。

一类是词语在语境中作远距离的引申而产生的新义。需要跨越远距离(指隔了几段文字)准确找到其含义所对应的文字。需要注意的是:几乎所有的重要词语,其前后都有比较具体的阐释,换了一种说法来揭示其内涵,理解词义就要找到这样的阐释文字。

二、理解标题的含义和作用

如同小说一样,标题是文章中最特殊、最重要的词语。考查对标题的理解是散文阅读命题的热点。

解答这类题目,首先要抓标题关键词,分析其特征或结构,弄清拟题的方式,如以人物命名、以环境命名、以主要事件命名等;其次,看标题表达上有无特点,如有没有用一定的修辞手法等;第三,弄清标题与文本在内容、主旨、结构、表现手法等方面的联系,这是解答标题类试题的重要环节。

1.理解标题含义“2注重”

(1)注重分析标题的特定义、比喻义、双关义、象征义等。

特定义指标题在这篇文章中的特定意思,虽与组成标题的词语有关,但又超越标题本身的意思;比喻义、双关义指用了这两种修辞手法的标题的意义;象征义指使用了象征手法的标题的意义。

(2)注重分析标题“三义”:表层义、深层义、主旨情感义。

表层义指标题自身的含义,深层义指标题在文中的含义(主要指上面的特定义、比喻义等),主旨情感义指标题指向文本主题及作者的情感态度等。

2.分析标题作用“2角度”

(1)结合标题特点分析其作用。

以人物为题,主要点明写作对象和特点;以时间、地点为题,主要有创设背景、渲染气氛的作用;以景、物为题,主要有线索、表达情感、暗示主旨的作用。常见的作用术语有:生动形象、新颖含蓄、言简意丰、发人深省、激发兴趣等。

(2)结合与文章的关系分析其作用。

从标题与文章内容的关系看,许多标题概括或暗示了文章的内容重点;从标题与文章主旨的关系看,有的标题就是文眼,点明了文章主旨;从标题与文章情感的关系看,有的标题奠定了文章的情感基调;从标题与文章思路、线索的关系看,有的标题就是文章的线索,是行文思路的体现。

理解文中重要句子的含意

丰富含意重在思想性,这是一个重要考点。所谓重要语句,主要指内涵较为丰富的句子、使用了特殊手法的句子、能显示脉络层次或主旨的句子。对这几类句子含意的理解、体会,是体会重要语句丰富含意的基础。

一、理解不同类型重要句子的含意

(1)含蓄句→由表及里

表层意义

句子表面的意义。

句内意义

句子的语境意义(临时意义)。

句外意义

言在此、意在彼而产生的意义——比喻义、象征义、指代义、反语义等。

理解句意时,一般需在理解主旨的基础上,借助“表层义”,联系语境,即可获取关键信息。

(2)结构句→抓住位置

理解时必须搞清楚其在文中的位置,明确其在文中的地位,由作用即可理解句意。

结构句类型

理解句意的方法

总领句

对下文内容进行概括。

总结句

对上文内容进行概括。

过渡句

对上下文内容进行把握。

照应句

找准照应的句子或段落进行解释。

(3)修辞句→还原本意

首先,确定修辞手法,把握特点。如比喻的相似性、反语的讽刺性、借代的相关性、比拟的形象性等。

其次,将句子“还原”,即将使用了修辞手法的句子还原成没有使用修辞手法的意思明白的句子。

(4)主旨情感句→立足全文

联系句子所处的语境,根据对文章内容的归纳,对作者情感、观点态度的把握,结合主旨,整体把握句意。

(5)结构复杂句→分清结构层次

要分析句子结构,抓主干,理枝叶,合理切分,即可理解句子的含意。理解时特别注意修饰限制成分。

二、运用“内外结合法”理解句子含意

理解句子含意,特别要强调对所给句子进行“内外结合”地审视。

内看(审视句子内部语境)

一看

句中关键词语是什么,要依词释句。

二看

句中表达有无特点,如是否用了修辞手法等,如有,则须用“还原法”写出其本意。

三看

句中结构,是单句还是复句,是单句,其主谓宾是什么;是复句,其层次、关系又是什么;看句中结构,决定了句意有几层要点、答案语言组织的形式。

外看(审视句子外部语境)

一看

相邻语句,有无邻句互解。

二看

所在的段落甚至主旨,句意是要结合段意、主旨来分析的。

三看

说话人,此句话是文中人物说的还是作者说的,无论是谁说的,都别忘了作者的表达意图。

一个句子的含意,到底要看哪个(些)角度进而作出解释,取决于该句的特点及对其特点的准确而综合的判断。

句子含意题答题没有固定模式。一般说来,先说表层含意,再说深层含意;先说句内含意,再说句外含意;先说关键词语的含义,再说作者所要表达的意图和感情。

典例三:阅读下面的文字,完成后面的题目。

我们的裁缝店

李 娟

在城市里,裁缝和裁缝店越来越少了,但在喀吾图,生活迥然不同。这是游牧地区,人们体格普遍高大宽厚,再加上常年的繁重劳动,很多人身体都有着不同程度的变形,只有量身定做的衣服才能穿得平展。

我们租的店面实在太小了,十来个平方,中间拉块布帘子,前半截做生意,后半截睡觉、做饭。但这样的房间一烧起炉子来便会特别暖和。很多个那样的日子,狂风呼啸,昏天暗地,小碎石子和冰雹砸在玻璃窗上,“啪啪啪啪”响个没完没了……但我们的房子里却是温暖和平,锅里炖的风干羊肉溢出的香气一波一波地滚动,墙皮似乎都给香得酥掉了。

我们还养了金鱼,每当和顾客讨价还价相持不下时,我们就请他们看金鱼。这样的精灵实在是这偏远荒寒地带最不可思议的尤物——清洁的水和清洁的美艳在清洁的玻璃缸里曼妙地闪动,透明的尾翼和双鳍缓缓在水中张开、收拢,携着音乐一般……

这样,等他们回过神来,再谈价钱,口气往往会软下来许多。

当地男人们很少进店,最固执的是一些老头儿,偶尔来一次,取了衣服却死活不愿试穿,即使试了也死活不肯照镜子,你开玩笑地拽着他往镜子跟前拖,让他亲眼看一看这身衣服多“拍兹”(漂亮),可越这样他越害羞,双手死死捂着脸,快要哭出来似的。

女人们就热闹多了,三三两两,不做衣服也时常过来瞅一瞅,看我们有没有进新的布料。如果有了中意的一块布,未来三个月就一边努力攒钱,一边再三提醒我们,一定要给她留一块够做一条裙子的。

库尔马罕的儿媳妇也来做裙子了,她的婆婆拎只编织袋跟在后面。量完尺寸我们让她先付订金,这个漂亮女人二话不说,从婆婆拎着的袋子里抓出三只鸡来——“三只鸡嘛,换条裙子,够不够?”

她订的是我们最新进的晃着金色碎点的布料,这块布料一挂出来,村子里几乎所有的年轻媳妇都跑来做了一条裙子。

她说:“不要让公公知道啊?公公嘛,小气嘛,给他知道了嘛,要当当(唠叨、责怪)嘛!”

“婆婆知道就没事了?”

“婆婆嘛,好得很嘛!”她说着揽过旁边那矮小的老妇人,“叭”地亲一口:“裙子做好了嘛,我们两个嘛,你一天我一天,轮流换着穿嘛!”

她的婆婆轻轻嘟囔一句什么,露出长辈才有的笑容。

但是我们要鸡干什么?但是我们还是要了。

还有的人自己送布来做,衣服做好后却凑不够现钱来取,只好挂在我家店里,一有空就来看一看,试穿一下,再叹着气脱下来挂回原处。

有个小姑娘的一件小花衬衣也在我们这儿挂着,加工费也就八元钱,可她妈妈始终凑不出来。小姑娘每天放学路过我家店,都会进来捏着新衣服摸了又摸,不厌其烦地给同伴介绍:“这就是我的!”穿衬衣的季节都快要过去了,可它还在我们店里挂着!最后,我们先受不了了。有一天,这孩子再来看望她的衣服时,我们就取下来让她拿走。小姑娘惊喜得不敢相信,在那儿不知所措地站了好一会儿,才慢吞吞挪出房子,然后转身飞快跑掉。

裁缝的活不算劳累,就是太麻烦。量体、排料、剪裁、锁边、配零件、烫粘合衬、合缝……做成后,还得开扣眼、钉扣子、缝垫肩、缲裤边。浅色衣服还得洗一洗,缝纫机经常加油,难免会染脏一点。而且烙铁也没有电熨斗那么干净,一不小心,黑黑的煤灰就从气孔漾出来,沾得到处都是。

是呀,从我们当裁缝的第一天起,就发誓一旦有别的出路,死也不会再干这个了。但假如有一天不做裁缝,我们还是得想办法赚钱过日子,过同样辛苦的生活。——可能干什么都一样的吧?

是这样的,帕孜依拉来做衬衣,我们给她弄得漂漂亮亮的,她穿上以后高兴得在镜子面前转来转去地看。但是我立刻发现袖子那里有一点不平,就殷勤地劝她脱下来,烧好烙铁,“滋——”地一家伙下去……烫糊一大片……

怎么办呢?我们商量了半天,把糊的地方裁掉,用同样的布接了一截子,将袖口做大,呈小喇叭的样式敞开,还钉上了漂亮的扣子,最后又给它取了个名字:“马蹄袖”。

但是后来……几乎全村的年轻女人都把衬衣袖子裁掉一截,跑来要求我们给她们加工“马蹄袖”。

干裁缝真的很辛苦,但那么多事情,一针一线的,不是说拆就能拆得掉。当我再一次把一股线平稳准确地穿进一个针孔,总会在一刹那想通很多事情。

(有删改)

结合上下文,分析文中画横线的句子的含意。(5分)

【答案】①裁缝作为辛苦的谋生行当,看起来与其他行当一样;②但在做裁缝的过程中,对生活有了难忘的经验和体会,不由得对这一行当产生了特殊感情,感到它有独特意义。

从句子的关键词来看,“一样”一词的内涵丰富,意有所指,是理解句意的关键;

从上下文来看,“过同样辛苦的生活”“干裁缝真的很辛苦”表明裁缝是辛苦的谋生行当,而“在一刹那想通很多事情”则含蓄地表达了“我”对这一行业的深厚情感和对辛苦踏实劳作、平稳真切生活的肯定。

品味精彩的语言艺术

本考点侧重从欣赏的角度来品味语言的艺术表现力,命题者一般会选择表达上富有特色的语句(或段落),往往一题三考,即含义、作用、赏析。这类题目又分两种,一是侧重语言特点的局部赏析,一是侧重语言风格的整体赏析。品味精彩的语言艺术,关键是要抓住语言的“精彩”之处。

一、赏析语言“2注意”

1.准确指出语言特色

指出时既要考虑到一般文本语言的特征,又要充分考虑所给语言片段的特征;既要从语义、句式、修辞角度考虑,又要从语言风格上揣摩。有时,题干已经告诉考生本文的语言特色是什么,要求考生在此范围内做具体分析。

2.有引有析,述评结合

从文本中举出典型例句,然后对这些例句进行理性的分析评价。所谓“典型例句”,就是最能体现整个文本主要语言特色的语句。

二、语言赏析“5角度”

角度一 修辞格的运用

对文章用到的修辞格及其作用进行辨析,是本考点最常见的题目。一般思路是:首先对修辞手法进行确认界定,然后借用该修辞格常规作用的有关套话作概括说明,最后结合文段语句展开具体分析。

角度二 词语的锤炼

这种考题近年来出现的频率较高,有的题目会要求考生自主辨识用得好的字词,然后再加以分析。无论提示与否,都要从字义与情感两个方面分析。可以借助一定的套话,如准确生动、凝练传神、言简意丰等,更重要的是要联系文段揭示它所表现的具体内容。

角度三 句式的选择

对句式的考查目前还不算多,但也要注意加强积累,例如:感叹句情感强烈,疑问句发人深思;长句层层修饰、表意严密,短句节奏鲜明、简洁有力;整句结构匀称、音韵和谐、气势贯通,散句错落有致、自由活泼、富于变化……只有对各类句式的特点和表达效果都了然于心,才能在纷繁复杂的考试中立于不败之地。

角度四 语言风格(语言特色)

语言风格常用术语有:明快、含蓄、淡雅、繁复、朴实、清新、简洁等,可以组合使用,进行更准确的表述。各种文体的语言特征也不容忽视,如文艺语体重视形象性、生动性,科学语体强调精确性、严密性,政论语体富于逻辑性、鼓动性。

角度五 语言表达技巧

语言表达技巧是一个广义的概念,甚至可以涵盖以上各类。应该根据文段语言的具体运用情况找出相关“技巧”,如白描手法,善用叠词,动静结合(以动衬静),视、嗅、听结合(有色有声),虚实结合,对比衬托,铺陈渲染,等等,然后分析其表达效果。

见典例三:本文的语言充满生活气息,请结合全文对此加以赏析。(6分)

【答案】①语言生活化、口语化,亲切自然;②人物对话有地域特点,鲜活真实;③整体上形成了明快风趣的语言风格,率真不做作。

从人物对话的用语和语气来看,“三只鸡嘛,换条裙子,够不够?”简短的语句,表现出小媳妇快人快语的性格特点;“要当当(唠叨、责怪)嘛”一句体现了浓郁的地域特点,使人物形象更加鲜活真实;

从整体风格来看,“但是我们还是要了”“最后,我们先受不了了”,这些句子简洁明快,表达出裁缝们的善良;“‘滋——’地一家伙下去”场面感十足,明快风趣的语句大大提升了文章的可读性;全文无论是叙述还是议论都做到了质朴率真,毫不做作。

小试身手

一、阅读下面的文字,完成1~3题。(14分)

很亮的秋天

王清铭

南方的季节分野不是很明显,还穿短袖的时候,秋季就在不知不觉中来临了。叶子还是那么绿,偶尔飘落几片黄叶,但这还不是秋天。看万山红遍,层林尽染,在南方往往也要等到冬天。郁达夫曾感慨南国的秋色彩不浓,回味不永。如果不是肌肤偶尔感觉有点凉意,看到那轮月比夜色还早升上有些黯淡的天空,我还真的感觉不到秋季的足迹正从远处逶迤而来。

我很少仰望天空,也极少出门。刚读过两句古诗:“人行秋色里,雁落客愁边。”我只是用肌肤感觉到一点很淡的秋意,而大雁好像有很多年不见了,这些旧时相识大概也忘了混迹于普通市民的我了吧。如果我也能够长出翅膀,大概也很能飞离这复制一般的日子。站在楼的最高层,我在高处,但天空在更高的地方,秋高气爽,秋天的高度不是任何人可以触摸到的。

但秋天毕竟到来了,尽管不像故都的秋那样来得清,来得静,来得悲凉。前天中午出门,天气还很热,抬头,天似乎显得高了,应该是逐渐枯落的河水给天空腾出一些位置了吧。立秋以来,有几个阴天,太阳似乎在夏天把自己的能量挥洒殆尽,显得有点有气无力的。不过这一天还好,在很高的天空中太阳依旧炽热,阳光很亮。秋天不是诗人所感慨的那样愁云惨雾、落木萧萧,秋天也是很亮的。

夏天是在炎热的极致中自己化掉的,那么,很亮的秋天是怎么到来的?秋在心上,就是愁。年轻的时候,我面对悄然侵袭而来的秋天总有一种诗人般的感伤,现在没有了,或许是心灵钝化了吧。但有一点,我是明确的,秋天从心境开始,也在心境中延伸。我所要做的就是,在自己的心境中酝酿一个属于自己的秋天。

走在很亮的秋天里,我们也没有萧瑟的感受,南方的秋天更适宜心灵的远行。我很自然地默念几句前人写秋的诗句。比如刘禹锡的“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”,空中有没有鹤不要紧,重要的是我让自己的思绪翱翔起来了;再比如毛泽东的“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”,鱼在清浅的水底也能够飞翔,真的有点佩服诗人的想象了。鱼没有天空,没有翅膀,但照样可以飞翔。环境只能限制身体,但不能束缚人的心灵。昂扬向上的人,在秋天,或无暇感伤,或超越了悲伤。

人生也有四季,秋季是人的壮年时期。读蒋捷的《虞美人·听雨》词,词人感慨壮年的羁旅漂泊生活:“壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。”其实在秋雨中听雨滴落在心上,偶尔感伤一下,说明内心的诗意并没有随流水消逝,随黄叶飘零。晴朗的时候,也不妨让这只断雁引诗情到碧霄。壮年漂泊的生活足够让自己的人生也波澜壮阔。换一个角度看秋天,我们或许能够从中看出秋天的缤纷、高远和壮阔。说过“人生即痛苦”的叔本华也说过这么一句话:“事物的本身并不影响人,人们只受对事物看法的影响。”秋在心上,可以是愁,也可以是无边的诗意。

秋天是在心境里展开的,也是在心境中酝酿的。秋天是收获的季节,犹如酝酿果实,我们也为自己的秋天灌浆,着色。“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。”我想我的秋天应该会有自己的收获的,最少,秋天来过我的心灵,在我的心内停留了一段,我的秋天就在心境中铺展开去。

或许秋意渐浓的时候,我也会有点感伤。我不喜欢张爱玲,但她写的一段话我喜欢:“有一天我们的文明,不论是升华还是浮华,都要成为过去。然而现在还是清如水明如镜的秋天,我应当是快乐的。”

走在很亮的秋天里,我应当也是快乐的。

(有删改)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.作者在第一段中引用郁达夫在《故都的秋》中的感慨,表达了对南国的秋天与之类似的感受,作者在本文中对秋的体验和郁达夫在文中对故都之秋的体验完全相同。

B.“秋天是在心境里展开的,也是在心境中酝酿的”一句强调了人自身对于环境的体验的重要性:不同的季节和境遇尽管会给人不同的感受,但人生的心态最终要靠自己去调适。

C.第四段中“秋在心上,就是愁”一句,恰当地运用了双关手法,还巧妙地结合了汉字的构成,表现了秋天常常带给人的一种感受。

D.本文多处引用古典诗词,除了帮助表达丰富的意蕴外,也增添了文章的文化色彩,使之呈现出浓厚的文学味,也呈现出作者对“秋天”的思考的更深层内蕴。

2.赏析文中画线的两个句子。(6分)

(1)如果我也能够长出翅膀,大概也很能飞离这复制一般的日子。

(2)我所要做的就是,在自己的心境中酝酿一个属于自己的秋天。

3.请结合本文以及你所读过的文学作品,说说“秋天”这个意象在中国传统文学中所包含的意蕴。(5分)

【答案】

A

(1)想象奇妙独特,又合情合理,表达了作者对于当前单调重复、远离自然、令人疲乏的生活状态的解脱的渴望。(2)运用象征的手法,形象地表达了作者对过去“感伤”心境的超越,以及对人生的积极的成熟的感悟。

①秋天在中国传统文学中,作为一种“悲凉、感伤”(尤其是在承载着离别、思乡怀人、悼念逝者、感叹年华等情感时)的意象而存在。如杜甫《登高》中“万里悲秋常作客,百年多病独登台”。再如柳永《雨霖铃》中“多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节”。②秋天在中国传统文学中,作为一种“豪放、旷达”(一些诗人一反传统“悲秋”色彩)的意象而存在。如本文中所引刘禹锡的“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”。再如毛泽东《采桑子·重阳》中的“一年一度秋风劲,不似春光,胜似春光”。(观点正确,能结合文学作品分析即可)

【解析】

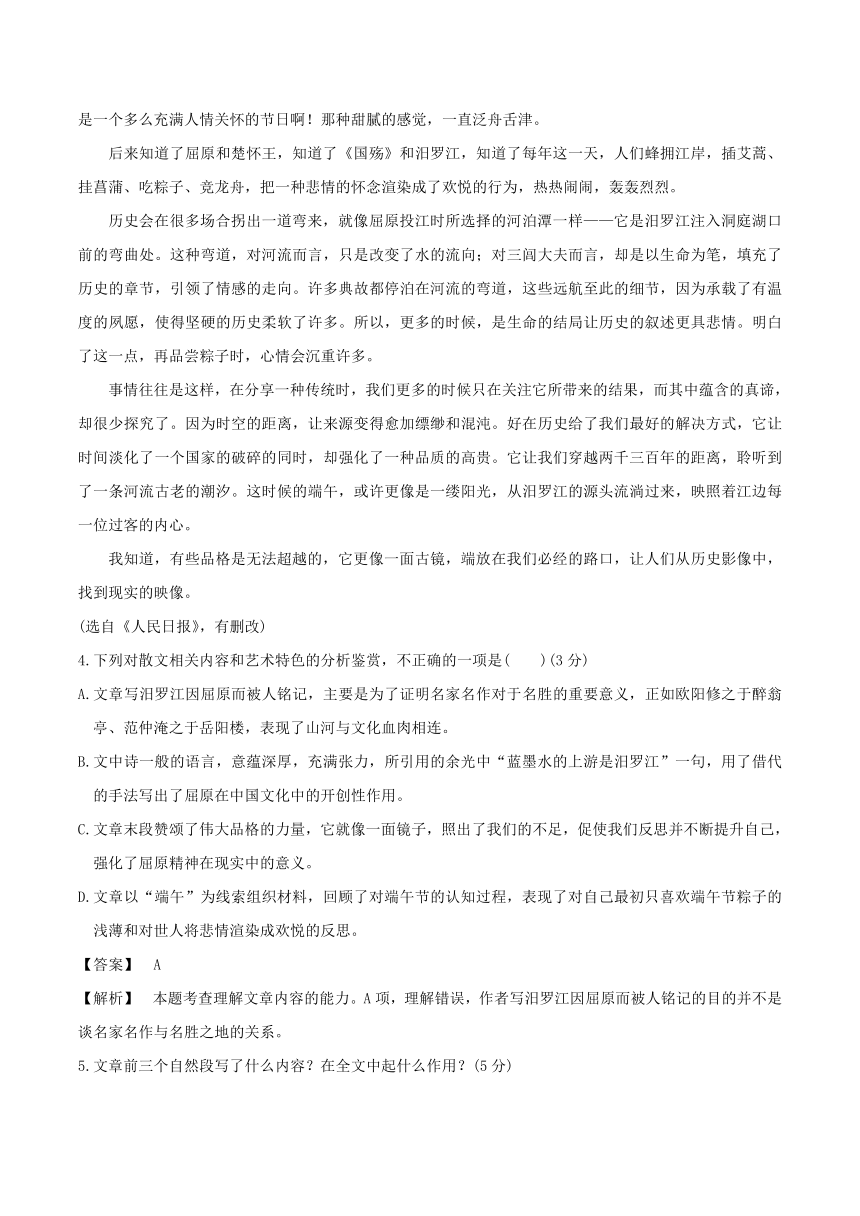

二、阅读下面的文字,完成4~8题。(14分)

斯人独憔悴

迟子建

创作是一种自我完善的过程。

每个人都有独具个性的生命存在方式,每个人都尽可能地在生活的各个领域中比较充分地去实现自己的价值。我当然也未能免俗。

细细算来,从我开始小说创作至今所发表的三十万字作品,百分之九十九都是写下层人的生活的。这一回顾连我自己也略为吃惊。

我出生在北极村漠河,在那里度过了我孤独寂寞的童年时光。那里有我的外婆和外祖父,他们曾经给我讲过许许多多的民间故事。我现在还常常回忆起当年讲故事的情景来。

晚饭过后,农人家里忙过了该忙的事情,就要聚在一起谈天说地。生活太单调,他们疲惫的呵欠声常常同日头一起落山。而且,那里一年难得看上一场电影,那么,晚饭之后的茶水和故事就是生活中最好的消遣了。每逢这个时刻,我就带着我心爱的狗(它叫傻子,后来我把它写入第一部中篇小说《北极村童话》),和这条狗一起挤入听故事的人中,直听得心儿不知飞到哪里,仿佛魂都丢了似的。

那便是我最早的启蒙文学。它不是唐诗宋词,而是来源于民间的那种质朴而又奇诡、光怪陆离的故事。

于是,我在十九岁那年坐在夕阳西下的窗前,看着天边飞涌的那一团团金色的晚霞的时候,我仿佛在绚丽的晚霞中又看到了童年生活的每一个片段,我的心难以平静,我开始断断续续地记载我的童年生活,二十岁那年把它整理成中篇小说,发表在一九八六年第二期的《人民文学》上。

从此,我真正走上了文学创作的道路。

这实在不是一条坦途,这实在不是一个美差。

我需要读大量的书来丰富自己的心灵,我需要走南闯北去看世界,而时间的缺失和日常琐事又常常打乱我的计划。

因而我的创作有它不可否认的局限性和狭隘性,它还没有达到从一个宏观领域的高度去把握和观照生活的那种让人叹服的洞察力。

必须承认,我将来如果不超越自己,只是在我的童话世界里流连忘返,那么我的艺术生命也就终止了。而超越自己是多么艰难。它要养精蓄锐几时、苦苦求索几时,才能获得一个瞬间的辉煌。

但我仍要孜孜以求那辉煌。不管它最终实现与否。

今年五月,在泉州附近的静峰寺山上,我看见了弘一法师的手书遗言“悲欣交集”四个字。据说,他的出家一直是个谜,他出家后他的妻子曾跪在寺门外三天三夜,眼泪哭干了他也不动一丝恻隐之情。我以为他伟大,而他临终的遗言却使我对他的伟大产生了怀疑。因为真正的出家人,无所谓悲,无所谓喜,而在他生命的终极,仍能感受到“悲欣交集”,可见凡心难泯,他未能来一个彻底的超脱留与后人传说。但我左思右想,仍然认为他是伟大的。他的伟大便在于他把自己难以超拔的心态毫不保留地馈予人间,还给人间一个真实。他便是不朽的了。

我又想起了一个故事,是法国著名作家巴尔扎克写作的故事。巴尔扎克作为现实主义艺术大师,留给人间的十部不朽的作品,早已闻名世界。他一生中唯独喜欢咖啡。每逢写作之时,他总要把咖啡壶放在写字桌旁,一杯一杯地饮下去。他创作的欲望和情绪在膨胀,而他的身体却在一天天地垮下去。丰富的精神生活把他推到一个波涛汹涌的极致的境界,可渐渐衰竭的体力却把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口。

创作是一种自我完善的过程,也是一种自我销蚀的过程。

我们要完善自己,因而不怕销蚀。

(选自《原来姹紫嫣红开遍》,有删改)

4.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.作者在偏远的地方长大,熟悉下层人民的生活,这为她的创作提供了丰富的素材,激发了她创作的灵感。

B.文中“直听得心儿不知飞到哪里,仿佛魂都丢了似的”一句,生动地写出了质朴的民间故事动人心弦的艺术感染力。

C.时间的缺失和日常琐事的干扰使作者没有办法全身心地投入创作前的准备,无法超越自己,以致作者对自己的创作感到失望。

D.本文回顾了“我”文学创作的经历,认为文学创作是一种自我完善与销蚀的过程;行文看似闲散,实则紧凑有序。

5.文中写道:“丰富的精神生活把他推到一个波涛汹涌的极致的境界,可渐渐衰竭的体力却把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口。”请解释这句话的含意。(5分)

6.文章为什么以“斯人独憔悴”为题目?请结合文本加以探究。(6分)

【答案】

C

作者以“波涛汹涌的极致的境界”表现巴尔扎克“精神生活”的富足与丰盈,以“一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口”来表现其体力的“渐渐衰竭”,表明巴尔扎克在创作中获得精神富足的同时也失去了健康的身体;突出了创作是一种自我完善和自我销蚀的过程。(言之成理即可)

①内容上:以此为题统领全文。“斯人”指文学创作者,“憔悴”是指文学创作的艰辛、自我超越的艰难,文学创作不只是自我完善也是自我销蚀。标题凸显了文章主旨。②形式上:引杜甫诗句为题,更具文采,更有文化意蕴。

【解析】

句段作用的考查

题目往往不是要求总体分析文章结构思路,而是选择“牵一发而动全身”的段落或句子,分析其在全篇结构思路中的作用。具有特殊作用的句段往往是全文行文思路上的重点段落或句子,结构上有特殊作用的句子或段落,表达上富有特色的句子或段落。

不同类型的句段在文中的作用

尤其要注意开篇、中间、结尾段落中语句的作用。

散文段落、句子在文中的作用应从下面几个方面分析:①内容,深刻的寓意,表达的主题、情感;②结构,与前后文的关系,与标题的关系;③表达效果,使用的表现手法及其表达效果。

尤其要注意开篇、中间、结尾段落中语句的作用。

开篇段

①开门见山,点明中心。②设置线索,引出下文。

③曲笔入题,设置悬念。④埋下伏笔,铺垫照应。

⑤设置疑问,引人深思。⑥比喻开头,由虚入实。

⑦对比入题,强调主体。⑧类比引入,发人遐思。

⑨乍显异常,扣动心弦。⑩侧面入笔,含蓄自然。

中间段

①承上启下。②由叙述转向议论。③由写景转向抒情。④由正面转到反面。⑤由……到……。⑥层层深入。⑦总领下文。⑧总结上文。

结尾段

①篇末点题,卒章显志。②问句作结,发人深思。

③用省略号,余味绵长。④比较作结,突出情感。

⑤想象作结,意蕴深远。⑥直抒胸臆,情感强烈。

⑦呼应前文,对比照应。⑧以景结情,深化主题。

⑨戛然而止,留下“空白”。

点睛句

①点明全文中心,统领全文。②句子含意深刻,耐人寻味,读后给人以启迪。

插入段

或引用

材料

①与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系。②对全文中心起强化、突出作用。③在结构上宕开一笔,形成波澜。④丰富文章内容,增强……性,引起读者兴趣,含蓄地表明……态度,具有深化或启迪作用。

反复出

现的句

子

①在内容上,有突出内容(主旨)、强化感情等作用。②在结构上,有交代线索、前后呼应等作用。③在表达上运用了反复的修辞手法,有强化或一唱三叹之效。

典例一:阅读下面的文字,完成4~6题。(14分)

端午的阳光

熊红久

公元前278年的五月初五,被流放至汨罗江畔的屈原,得知秦国军队已攻破楚国郢都,顿时感到支撑生命的最后一点亮光熄灭了。

当他把“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的诗句吟诵给江边渔父的时候,就已经决定,要将自己的清澈与江水的澄明合二为一了。我知道,这是屈子为保留个体纯净最无奈的选择,也是迄今为止,文化祭坛上最高尚的选择。

最终,三闾大夫坐在了汨罗江边,坐在了五月初五的阳光里,把最后的生路溺死水中。怀中石的沉重,恰如其心,所以屈原是抱着自己冰凉的心,走进激流之中的。而那些“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的诗句,留在了岸上,留给了端午。一条江因为成了一个诗人心灵最后的归属地,而永远被世人铭记。一个普通的节日,因为收留了伟大诗人的高尚魂魄,而内涵充盈。

端午,把缅怀和敬仰裹成了节日的粽心。

节日的寿命当然要比人的寿命长久许多,所以,三闾大夫把自己的傲骨托付给了这个日子。在结束自己肉体生命的同时,也放射出了精神的光芒。被江水濯洗的灵魂,恍如江面的粼粼波光,刺痛了后人的视线和思想。我知道,这种深入骨髓的隐痛,来自时间深处的行吟,一个背负着深重苦难、行走了两千多年的节日,其实是在为自己的存在寻找一个答案。所以,端午节带给我们的,应该是溯流而上的文化追源,恰如诗人余光中所说:“蓝墨水的上游是汨罗江。”

以我们现在的视角来看,用一个诗人的陨落,唤醒了一种文化的崛起,就像屈大夫生未能拯救楚国,却用死成就了《离骚》一样。忽然觉得,端午节其实更像包裹粽子的苇叶了,它把所有的内容和精髓,密密细细地包藏起来,让我们极具耐心地一层层打开,最后领略到事物的真相。熟透之时,苇叶汲取了糯米的黏质,糯米渗透着苇叶的清香,似如端午与屈子之间的浸染,节与人的统一。

我对端午节的最初认知,完全来自于粽子。那时候的小学课本,还没有涉及“楚辞”或者《离骚》的片言碎语,文化不高的母亲也无法给我们讲述端午节的由来,好在粽子并不因为我们的无知而改变所蕴含的味道。所以,我总会把端午节和甜香黏软的糯米联系起来。这使得整个贫乏的生活,还能透射出星星点点的光亮,就像枯枝间的苞蕾,渗漏出些许隐秘的春意。

现在看来,那些夹杂在一年日历中为数不多的能激发我们饮食向往的节日,早已成为精神上抵挡艰难生活的盾牌。从这个意义上说,我们应该为拥有这些值得回味的生活而向三闾大夫叩谢。对童年而言,这是一个多么充满人情关怀的节日啊!那种甜腻的感觉,一直泛舟舌津。

后来知道了屈原和楚怀王,知道了《国殇》和汨罗江,知道了每年这一天,人们蜂拥江岸,插艾蒿、挂菖蒲、吃粽子、竞龙舟,把一种悲情的怀念渲染成了欢悦的行为,热热闹闹,轰轰烈烈。

历史会在很多场合拐出一道弯来,就像屈原投江时所选择的河泊潭一样——它是汨罗江注入洞庭湖口前的弯曲处。这种弯道,对河流而言,只是改变了水的流向;对三闾大夫而言,却是以生命为笔,填充了历史的章节,引领了情感的走向。许多典故都停泊在河流的弯道,这些远航至此的细节,因为承载了有温度的夙愿,使得坚硬的历史柔软了许多。所以,更多的时候,是生命的结局让历史的叙述更具悲情。明白了这一点,再品尝粽子时,心情会沉重许多。

事情往往是这样,在分享一种传统时,我们更多的时候只在关注它所带来的结果,而其中蕴含的真谛,却很少探究了。因为时空的距离,让来源变得愈加缥缈和混沌。好在历史给了我们最好的解决方式,它让时间淡化了一个国家的破碎的同时,却强化了一种品质的高贵。它让我们穿越两千三百年的距离,聆听到了一条河流古老的潮汐。这时候的端午,或许更像是一缕阳光,从汨罗江的源头流淌过来,映照着江边每一位过客的内心。

我知道,有些品格是无法超越的,它更像一面古镜,端放在我们必经的路口,让人们从历史影像中,找到现实的映像。

(选自《人民日报》,有删改)

4.下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.文章写汨罗江因屈原而被人铭记,主要是为了证明名家名作对于名胜的重要意义,正如欧阳修之于醉翁亭、范仲淹之于岳阳楼,表现了山河与文化血肉相连。

B.文中诗一般的语言,意蕴深厚,充满张力,所引用的余光中“蓝墨水的上游是汨罗江”一句,用了借代的手法写出了屈原在中国文化中的开创性作用。

C.文章末段赞颂了伟大品格的力量,它就像一面镜子,照出了我们的不足,促使我们反思并不断提升自己,强化了屈原精神在现实中的意义。

D.文章以“端午”为线索组织材料,回顾了对端午节的认知过程,表现了对自己最初只喜欢端午节粽子的浅薄和对世人将悲情渲染成欢悦的反思。

【答案】 A

【解析】 本题考查理解文章内容的能力。A项,理解错误,作者写汨罗江因屈原而被人铭记的目的并不是谈名家名作与名胜之地的关系。

5.文章前三个自然段写了什么内容?在全文中起什么作用?(5分)

【答案】 ①写了屈原在五月初五自沉汨罗江的事件,点明了屈原与端午节的关系(端午节纪念屈原的来由)。②内容上,表现了屈原纯洁高尚的品质,赞颂了屈原忠贞不渝的爱国精神。③结构上,照应了题目,引发了下文关于端午节的感想。

概括主旨或情感

文章的内容要点,是指文章的主要内容,或者说是文章内容的精要之处;可以是指全文的,也可以是指文章局部的。概括主旨是要求归纳某一段落的段意或整篇文章的中心意思。

1.解读标题

很多题目直接点明了主题,是文章中心思想最精练的概括,即使有的题目没有点明主题,也往往与中心意思有着千丝万缕的联系,文章标题是最佳的思考切入点。

2.分析首尾

很多文章的首尾往往揭示或暗含中心意思,所以一定要对首尾的语句进行重点品悟,这样有助于理解文章的主题。

3.分析议论、抒情语句

散文中的议论、抒情语句往往直接反映了作者的观点态度,抓住这些语句,就抓住了作品的主题和情感。

4.联系背景

一般文章主旨有显隐直曲之分。对于主旨比较隐曲的文章,只有了解它创作的背景,才有可能深切地理解内容的由来和作者的意图,准确地概括出它的中心思想。除了对作者和作品的写作年代予以关注外,我们还要特别注意在文后出现的注释等说明性文字。

5.依照文体

写人叙事类散文要对人物作出评价和赞美,或揭示评价事件的意义,或从人物事件中生发出对人生等问题的感悟和认识;写景状物类散文则是借景、物抒发作者对社会、人生的某种感悟,思想认识程度更深广,更富于理趣;哲理性散文的主旨,往往是作者对人生或生活尖锐的揭示或率直的评价。

归纳概括“4方法”

方法一:摘取法

需要概括的内容往往是段落中的重要词语或句子。这些重要的词语往往嵌在主要语句中,重要的句子又常常出现在文段的首尾或中间,概括时需把这些词语或句子摘录出来。

方法二:合取法

需要概括的内容往往不是一个方面,事实上语段也的确说了不止一个意思,依据要求,所表达的意思不能遗漏。这时最好的方法,就是将有关的两个或两个以上的意思分别摘取出来并组合在一起。

方法三:舍取法

①需要概括的内容,本身有主次之分,而命题人只要求概括回答其要点,故需要对次要信息和同类信息进行舍弃。②文段中所说的内容复杂,而命题人只要求答某一方面,故需要对符合题干要求的信息进行提取。

无论是何种情况,都要根据题干要求,做出舍和取的决定。

方法四:提取法

需要概括的内容,在文段中并无明显的主干句,它的答案要通过阅读文章,让读者自己去体会、把握和提炼。概括时要借助于辨别、筛选、参照、分析等多种思维方式,要一层一层、一级一级,反复提取,不断提炼,才能达到要求。

典例二:阅读下面的作品,完成后面的题目。

根河之恋

根河是鄂温克【注】人的母亲河。

春天,根河从厚厚的冰层中泛起春潮,河的巨大生命力迸发开来,它推去坚冰,欢快地伸展腰肢,向远方而去。这破冰时节的河水才是它真正的本色,纯真清洌,水晶一般透明。这条源自大兴安岭的河,原本的名字“葛根高勒”,正是清澈透明的意思。在一个个春天的日子里,根河回到童年,回到本真,然后再一次次丰满成熟,将涓涓乳汁流送给两岸的万千生物。

传统的鄂温克人跟森林河流贴得最近。他们与驯鹿为伴,生活起居、狩猎劳动,都离不开看上去“四不像”的驯鹿。眼下,这些温顺的大鹿在全世界已所剩不多,鄂温克人结束了最后的狩猎,放下了猎枪。他们离开森林,进入城市或远走他乡,但敖鲁古雅部落受人尊重的长辈94岁的玛丽亚·索一步也不想离开她的驯鹿。

一踏进根河,我就听说了她美丽的名字。先前见到过作家乌热尔图为这位老奶奶拍的一张照片。白桦林里,老人穿着长袍,扎着头巾,侧身站在一头七叉犄角的驯鹿前,她微微佝偻着身子,皱巴巴的手轻抚着鹿柔细的皮毛。鹿依偎在她的袍子下,那儿一定有着母亲的气息。她神色沉静而坚毅,嘴角两旁的皱纹宛如桦树皮上的纹路,仿佛她的脸上就印刻着她相守了一生的森林。她或许就是根河的化身,充满了母性的慈祥,又有着丰富的传奇。年轻时她漂亮能干,是大兴安岭远近闻名的女猎手,与丈夫在密林里行走,打到的猎物无论多远,总是她领着驯鹿运回部落。这位伟大的母亲至今仍恬然生活在她的鹿群之中。

其实我很想去为玛丽亚·索拍一张照片。这些年,涌到玛丽亚·索猎民点参观游览的人络绎不绝,但我想,我这样匆匆来去,怎能配得上她的丰厚?怎能有乌热尔图探望她时目光里的深沉呢?

因为乌热尔图是根河的儿子。当年,这位从小生活在大兴安岭的鄂温克青年捧着他的《琥珀色的篝火》走上了文坛,霎时让人眼前一亮。人们从他的小说里,认识了这个寂寞又热烈的民族。出乎意料的是,乌热尔图后来辞去京官重返故乡。时隔多年,当我行走在呼伦贝尔草原上,那些将天边画出蜿蜒起伏线条的山丘,那些怒放成海洋或孤零零独自开放的鲜花,那些低头吃草或昂头沉思的马群,还有那些袒露在草原上始终默默流淌的河,都让人忍不住心潮起伏。这位鄂温克作家返乡的理由还需要问吗?就是这草原这河流这民族,是祖先留在他身体里的血脉在涌动啊!

乌热尔图在回到草原以后的日子里,完成了《呼伦贝尔笔记》等一系列著作和摄影作品,那是他数十载的文化寻根,是他作为一个鄂温克的儿子,对母亲的深情眷念与报答。

我们山外的人远道来看山,原本住在山上的人却搬下了山。

人类到了21世纪,越来越意识到人与自然必须平等相处。生活在根河的大多数鄂温克人恋恋不舍地告别了山林,将更多的空间留给了无边的草木以及驯鹿、黑熊、狼、灰鼠和蝴蝶。在离城市不远的一个地方,新建了童话般的家园,这座小城就叫了根河。

我们去到那里时,从山林里搬出的鄂温克人正三三两两地在自家门前干着一些零碎的活儿。男人穿着时尚的T恤和牛仔裤;女人们烫了发,有的还挑染成了黄的深红的,她们的裙子仍然长长的,跟老去的玛丽亚·索一样,但却是城市里流行的花色。

这里的房屋都是政府投资兴建的,咖啡色外墙,小尖顶,搬进来的一家家鄂温克人按照自己的想法装扮屋子,盘算着未来。鄂温克人与外族人通婚是常见的事情,近些年更为普遍,他们的孩子大多取的是鄂温克名字,成为这新部落的新一代。这里曾有过多年的繁忙,大兴安岭的木材源源不断地从根河运往大江南北。眼下,过往的一切留在了画册里。伐木工变作了看林人,大批工人需要学习新技能,谋求新职业,他们在努力与以往告别,与未来接轨。

根河天亮得很早。走到窗前一看,根河就在眼前,河对面的广场上已经有许多人在翩翩起舞,似乎这个小城的人都聚集在此了。根河的水伴着音乐荡漾,我忍不住踱过根河桥,进入了舞者的欢乐。用不着有任何忐忑,大家都是这样笑着来又笑着去的。这些根河小城中的曼妙舞者啊!我模仿着她们举手投足,扭动腰肢,想象着生活在此的种种愉悦。那是我度过的最为愉快的时刻。

阳光将河水映照得流光溢彩。我知道我虽然来过了,但却远远抵达不了这河的深奥,我只能记住这些人和这些让人眷恋的时光。

(取材于叶梅的同名散文)

【注】 鄂温克是我国少数民族之一,主要居住在东北大兴安岭和呼伦贝尔草原。

第二段写出了根河的哪些特点?有什么象征意义?(5分)

【答案】

特点:①巨大的生命力,②纯真清澈,③一次次新生,④养育了两岸的生命。

象征意义:鄂温克民族的生命力、精神与品格。

【解析】

第二段共四句话,第一句是描写根河在春天破冰流向远方,表现了根河的巨大生命力;第二、三两句通过解释根河原本的名字来写其“真正的本色”:“纯真清洌”“清澈透明”;第四句中“然后”一词前面写根河年复一年地“回到童年,回到本真”,强调其不断获得新生,“然后”后面写其对两岸万千生物的滋养。可以看出,根河的特点有四个方面。

根河的象征意义应指向鄂温克民族所具有的民族特点,需要联系后文和本文主旨作答。

特点概括“3步骤”

第一步,审清题干,明确方向。明确陈述对象的特点,是人物特点还是景物特点;然后明确思维趋向。

概括人物形象特点:①从记叙的事件中概括特点。

②从描写中概括特点。对于文中的动作、语言、心理、形态、气味等的描写,特别是细节描写要重点关注,这些描写均可以提炼出形象的特点。

③从抒情议论中概括特点。文中抒情议论的语句,特别是对形象的评价性语句,往往直接点明形象特点,概括时不可忽视。

概括物象特点:

分析物象的外在特征(形态、色泽、特征)和环境特点。

②挖掘物象的内在品格(内涵、本质、精神),抓物与志的“契合点”。

③塑造此形象的意义(运用象征或托物言志的手法,体现作者的某种情操或情感,表达作者的某种向往或追求)。答题要注意由表及里、由浅入深。

第二步,阅读原文,确定区域。题干中关键词出现在原文中的区域往往是要点所在区域。

第三步,根据区域内的文字,抓其本质,分类概括。

理解文中重要词语的含义

理解词语在文中的含义是阅读的基础,能在上下文语境中迅速地领悟词语的含义,是高水平阅读的一项重要标志,也是高考文学类文本阅读考查的一项重要内容。这里的“文中”二字,一是指理解词语要有全局观念,从整体上把握全文;二是指要根据具体语境来把握词义。

一、理解词语含义的基本要求和方法

基本要求

①以该词语的本义为基础,推及文中含义。

②词不离句、句不离段、段不离篇。

③以文解文。一个词语有了临时含义,作者都要在其前或后进行比较具体的阐释,换一种说法来揭示其内涵,以便使读者弄明白其意思。词语含义必须用其前后的阐释文字来理解、说明。

基本方法:审视词语

一看其自身(内部):看其词性,看其自身意义,看其有无修辞,看短语结构。

二看其外部环境:看其在句中的搭配成分,看其出现在段中、文中的位置和次数,看其上下文有无提示。

理解情境义:一类是词语因运用比喻、反语、借代等修辞手法或改变词语的感彩而产生的新义。如果有比喻义,就要搞清比喻的对象,寻找其本体;如果有象征,就要寻找其象征对象;如果有反语义,就要将褒贬互换;如果有双关义,就要注意它是谐音双关还是语意双关;如果有指代义,就要在上下句中寻找释义。

一类是词语在语境中作远距离的引申而产生的新义。需要跨越远距离(指隔了几段文字)准确找到其含义所对应的文字。需要注意的是:几乎所有的重要词语,其前后都有比较具体的阐释,换了一种说法来揭示其内涵,理解词义就要找到这样的阐释文字。

二、理解标题的含义和作用

如同小说一样,标题是文章中最特殊、最重要的词语。考查对标题的理解是散文阅读命题的热点。

解答这类题目,首先要抓标题关键词,分析其特征或结构,弄清拟题的方式,如以人物命名、以环境命名、以主要事件命名等;其次,看标题表达上有无特点,如有没有用一定的修辞手法等;第三,弄清标题与文本在内容、主旨、结构、表现手法等方面的联系,这是解答标题类试题的重要环节。

1.理解标题含义“2注重”

(1)注重分析标题的特定义、比喻义、双关义、象征义等。

特定义指标题在这篇文章中的特定意思,虽与组成标题的词语有关,但又超越标题本身的意思;比喻义、双关义指用了这两种修辞手法的标题的意义;象征义指使用了象征手法的标题的意义。

(2)注重分析标题“三义”:表层义、深层义、主旨情感义。

表层义指标题自身的含义,深层义指标题在文中的含义(主要指上面的特定义、比喻义等),主旨情感义指标题指向文本主题及作者的情感态度等。

2.分析标题作用“2角度”

(1)结合标题特点分析其作用。

以人物为题,主要点明写作对象和特点;以时间、地点为题,主要有创设背景、渲染气氛的作用;以景、物为题,主要有线索、表达情感、暗示主旨的作用。常见的作用术语有:生动形象、新颖含蓄、言简意丰、发人深省、激发兴趣等。

(2)结合与文章的关系分析其作用。

从标题与文章内容的关系看,许多标题概括或暗示了文章的内容重点;从标题与文章主旨的关系看,有的标题就是文眼,点明了文章主旨;从标题与文章情感的关系看,有的标题奠定了文章的情感基调;从标题与文章思路、线索的关系看,有的标题就是文章的线索,是行文思路的体现。

理解文中重要句子的含意

丰富含意重在思想性,这是一个重要考点。所谓重要语句,主要指内涵较为丰富的句子、使用了特殊手法的句子、能显示脉络层次或主旨的句子。对这几类句子含意的理解、体会,是体会重要语句丰富含意的基础。

一、理解不同类型重要句子的含意

(1)含蓄句→由表及里

表层意义

句子表面的意义。

句内意义

句子的语境意义(临时意义)。

句外意义

言在此、意在彼而产生的意义——比喻义、象征义、指代义、反语义等。

理解句意时,一般需在理解主旨的基础上,借助“表层义”,联系语境,即可获取关键信息。

(2)结构句→抓住位置

理解时必须搞清楚其在文中的位置,明确其在文中的地位,由作用即可理解句意。

结构句类型

理解句意的方法

总领句

对下文内容进行概括。

总结句

对上文内容进行概括。

过渡句

对上下文内容进行把握。

照应句

找准照应的句子或段落进行解释。

(3)修辞句→还原本意

首先,确定修辞手法,把握特点。如比喻的相似性、反语的讽刺性、借代的相关性、比拟的形象性等。

其次,将句子“还原”,即将使用了修辞手法的句子还原成没有使用修辞手法的意思明白的句子。

(4)主旨情感句→立足全文

联系句子所处的语境,根据对文章内容的归纳,对作者情感、观点态度的把握,结合主旨,整体把握句意。

(5)结构复杂句→分清结构层次

要分析句子结构,抓主干,理枝叶,合理切分,即可理解句子的含意。理解时特别注意修饰限制成分。

二、运用“内外结合法”理解句子含意

理解句子含意,特别要强调对所给句子进行“内外结合”地审视。

内看(审视句子内部语境)

一看

句中关键词语是什么,要依词释句。

二看

句中表达有无特点,如是否用了修辞手法等,如有,则须用“还原法”写出其本意。

三看

句中结构,是单句还是复句,是单句,其主谓宾是什么;是复句,其层次、关系又是什么;看句中结构,决定了句意有几层要点、答案语言组织的形式。

外看(审视句子外部语境)

一看

相邻语句,有无邻句互解。

二看

所在的段落甚至主旨,句意是要结合段意、主旨来分析的。

三看

说话人,此句话是文中人物说的还是作者说的,无论是谁说的,都别忘了作者的表达意图。

一个句子的含意,到底要看哪个(些)角度进而作出解释,取决于该句的特点及对其特点的准确而综合的判断。

句子含意题答题没有固定模式。一般说来,先说表层含意,再说深层含意;先说句内含意,再说句外含意;先说关键词语的含义,再说作者所要表达的意图和感情。

典例三:阅读下面的文字,完成后面的题目。

我们的裁缝店

李 娟

在城市里,裁缝和裁缝店越来越少了,但在喀吾图,生活迥然不同。这是游牧地区,人们体格普遍高大宽厚,再加上常年的繁重劳动,很多人身体都有着不同程度的变形,只有量身定做的衣服才能穿得平展。

我们租的店面实在太小了,十来个平方,中间拉块布帘子,前半截做生意,后半截睡觉、做饭。但这样的房间一烧起炉子来便会特别暖和。很多个那样的日子,狂风呼啸,昏天暗地,小碎石子和冰雹砸在玻璃窗上,“啪啪啪啪”响个没完没了……但我们的房子里却是温暖和平,锅里炖的风干羊肉溢出的香气一波一波地滚动,墙皮似乎都给香得酥掉了。

我们还养了金鱼,每当和顾客讨价还价相持不下时,我们就请他们看金鱼。这样的精灵实在是这偏远荒寒地带最不可思议的尤物——清洁的水和清洁的美艳在清洁的玻璃缸里曼妙地闪动,透明的尾翼和双鳍缓缓在水中张开、收拢,携着音乐一般……

这样,等他们回过神来,再谈价钱,口气往往会软下来许多。

当地男人们很少进店,最固执的是一些老头儿,偶尔来一次,取了衣服却死活不愿试穿,即使试了也死活不肯照镜子,你开玩笑地拽着他往镜子跟前拖,让他亲眼看一看这身衣服多“拍兹”(漂亮),可越这样他越害羞,双手死死捂着脸,快要哭出来似的。

女人们就热闹多了,三三两两,不做衣服也时常过来瞅一瞅,看我们有没有进新的布料。如果有了中意的一块布,未来三个月就一边努力攒钱,一边再三提醒我们,一定要给她留一块够做一条裙子的。

库尔马罕的儿媳妇也来做裙子了,她的婆婆拎只编织袋跟在后面。量完尺寸我们让她先付订金,这个漂亮女人二话不说,从婆婆拎着的袋子里抓出三只鸡来——“三只鸡嘛,换条裙子,够不够?”

她订的是我们最新进的晃着金色碎点的布料,这块布料一挂出来,村子里几乎所有的年轻媳妇都跑来做了一条裙子。

她说:“不要让公公知道啊?公公嘛,小气嘛,给他知道了嘛,要当当(唠叨、责怪)嘛!”

“婆婆知道就没事了?”

“婆婆嘛,好得很嘛!”她说着揽过旁边那矮小的老妇人,“叭”地亲一口:“裙子做好了嘛,我们两个嘛,你一天我一天,轮流换着穿嘛!”

她的婆婆轻轻嘟囔一句什么,露出长辈才有的笑容。

但是我们要鸡干什么?但是我们还是要了。

还有的人自己送布来做,衣服做好后却凑不够现钱来取,只好挂在我家店里,一有空就来看一看,试穿一下,再叹着气脱下来挂回原处。

有个小姑娘的一件小花衬衣也在我们这儿挂着,加工费也就八元钱,可她妈妈始终凑不出来。小姑娘每天放学路过我家店,都会进来捏着新衣服摸了又摸,不厌其烦地给同伴介绍:“这就是我的!”穿衬衣的季节都快要过去了,可它还在我们店里挂着!最后,我们先受不了了。有一天,这孩子再来看望她的衣服时,我们就取下来让她拿走。小姑娘惊喜得不敢相信,在那儿不知所措地站了好一会儿,才慢吞吞挪出房子,然后转身飞快跑掉。

裁缝的活不算劳累,就是太麻烦。量体、排料、剪裁、锁边、配零件、烫粘合衬、合缝……做成后,还得开扣眼、钉扣子、缝垫肩、缲裤边。浅色衣服还得洗一洗,缝纫机经常加油,难免会染脏一点。而且烙铁也没有电熨斗那么干净,一不小心,黑黑的煤灰就从气孔漾出来,沾得到处都是。

是呀,从我们当裁缝的第一天起,就发誓一旦有别的出路,死也不会再干这个了。但假如有一天不做裁缝,我们还是得想办法赚钱过日子,过同样辛苦的生活。——可能干什么都一样的吧?

是这样的,帕孜依拉来做衬衣,我们给她弄得漂漂亮亮的,她穿上以后高兴得在镜子面前转来转去地看。但是我立刻发现袖子那里有一点不平,就殷勤地劝她脱下来,烧好烙铁,“滋——”地一家伙下去……烫糊一大片……

怎么办呢?我们商量了半天,把糊的地方裁掉,用同样的布接了一截子,将袖口做大,呈小喇叭的样式敞开,还钉上了漂亮的扣子,最后又给它取了个名字:“马蹄袖”。

但是后来……几乎全村的年轻女人都把衬衣袖子裁掉一截,跑来要求我们给她们加工“马蹄袖”。

干裁缝真的很辛苦,但那么多事情,一针一线的,不是说拆就能拆得掉。当我再一次把一股线平稳准确地穿进一个针孔,总会在一刹那想通很多事情。

(有删改)

结合上下文,分析文中画横线的句子的含意。(5分)

【答案】①裁缝作为辛苦的谋生行当,看起来与其他行当一样;②但在做裁缝的过程中,对生活有了难忘的经验和体会,不由得对这一行当产生了特殊感情,感到它有独特意义。

从句子的关键词来看,“一样”一词的内涵丰富,意有所指,是理解句意的关键;

从上下文来看,“过同样辛苦的生活”“干裁缝真的很辛苦”表明裁缝是辛苦的谋生行当,而“在一刹那想通很多事情”则含蓄地表达了“我”对这一行业的深厚情感和对辛苦踏实劳作、平稳真切生活的肯定。

品味精彩的语言艺术

本考点侧重从欣赏的角度来品味语言的艺术表现力,命题者一般会选择表达上富有特色的语句(或段落),往往一题三考,即含义、作用、赏析。这类题目又分两种,一是侧重语言特点的局部赏析,一是侧重语言风格的整体赏析。品味精彩的语言艺术,关键是要抓住语言的“精彩”之处。

一、赏析语言“2注意”

1.准确指出语言特色

指出时既要考虑到一般文本语言的特征,又要充分考虑所给语言片段的特征;既要从语义、句式、修辞角度考虑,又要从语言风格上揣摩。有时,题干已经告诉考生本文的语言特色是什么,要求考生在此范围内做具体分析。

2.有引有析,述评结合

从文本中举出典型例句,然后对这些例句进行理性的分析评价。所谓“典型例句”,就是最能体现整个文本主要语言特色的语句。

二、语言赏析“5角度”

角度一 修辞格的运用

对文章用到的修辞格及其作用进行辨析,是本考点最常见的题目。一般思路是:首先对修辞手法进行确认界定,然后借用该修辞格常规作用的有关套话作概括说明,最后结合文段语句展开具体分析。

角度二 词语的锤炼

这种考题近年来出现的频率较高,有的题目会要求考生自主辨识用得好的字词,然后再加以分析。无论提示与否,都要从字义与情感两个方面分析。可以借助一定的套话,如准确生动、凝练传神、言简意丰等,更重要的是要联系文段揭示它所表现的具体内容。

角度三 句式的选择

对句式的考查目前还不算多,但也要注意加强积累,例如:感叹句情感强烈,疑问句发人深思;长句层层修饰、表意严密,短句节奏鲜明、简洁有力;整句结构匀称、音韵和谐、气势贯通,散句错落有致、自由活泼、富于变化……只有对各类句式的特点和表达效果都了然于心,才能在纷繁复杂的考试中立于不败之地。

角度四 语言风格(语言特色)

语言风格常用术语有:明快、含蓄、淡雅、繁复、朴实、清新、简洁等,可以组合使用,进行更准确的表述。各种文体的语言特征也不容忽视,如文艺语体重视形象性、生动性,科学语体强调精确性、严密性,政论语体富于逻辑性、鼓动性。

角度五 语言表达技巧

语言表达技巧是一个广义的概念,甚至可以涵盖以上各类。应该根据文段语言的具体运用情况找出相关“技巧”,如白描手法,善用叠词,动静结合(以动衬静),视、嗅、听结合(有色有声),虚实结合,对比衬托,铺陈渲染,等等,然后分析其表达效果。

见典例三:本文的语言充满生活气息,请结合全文对此加以赏析。(6分)

【答案】①语言生活化、口语化,亲切自然;②人物对话有地域特点,鲜活真实;③整体上形成了明快风趣的语言风格,率真不做作。

从人物对话的用语和语气来看,“三只鸡嘛,换条裙子,够不够?”简短的语句,表现出小媳妇快人快语的性格特点;“要当当(唠叨、责怪)嘛”一句体现了浓郁的地域特点,使人物形象更加鲜活真实;

从整体风格来看,“但是我们还是要了”“最后,我们先受不了了”,这些句子简洁明快,表达出裁缝们的善良;“‘滋——’地一家伙下去”场面感十足,明快风趣的语句大大提升了文章的可读性;全文无论是叙述还是议论都做到了质朴率真,毫不做作。

小试身手

一、阅读下面的文字,完成1~3题。(14分)

很亮的秋天

王清铭

南方的季节分野不是很明显,还穿短袖的时候,秋季就在不知不觉中来临了。叶子还是那么绿,偶尔飘落几片黄叶,但这还不是秋天。看万山红遍,层林尽染,在南方往往也要等到冬天。郁达夫曾感慨南国的秋色彩不浓,回味不永。如果不是肌肤偶尔感觉有点凉意,看到那轮月比夜色还早升上有些黯淡的天空,我还真的感觉不到秋季的足迹正从远处逶迤而来。

我很少仰望天空,也极少出门。刚读过两句古诗:“人行秋色里,雁落客愁边。”我只是用肌肤感觉到一点很淡的秋意,而大雁好像有很多年不见了,这些旧时相识大概也忘了混迹于普通市民的我了吧。如果我也能够长出翅膀,大概也很能飞离这复制一般的日子。站在楼的最高层,我在高处,但天空在更高的地方,秋高气爽,秋天的高度不是任何人可以触摸到的。

但秋天毕竟到来了,尽管不像故都的秋那样来得清,来得静,来得悲凉。前天中午出门,天气还很热,抬头,天似乎显得高了,应该是逐渐枯落的河水给天空腾出一些位置了吧。立秋以来,有几个阴天,太阳似乎在夏天把自己的能量挥洒殆尽,显得有点有气无力的。不过这一天还好,在很高的天空中太阳依旧炽热,阳光很亮。秋天不是诗人所感慨的那样愁云惨雾、落木萧萧,秋天也是很亮的。

夏天是在炎热的极致中自己化掉的,那么,很亮的秋天是怎么到来的?秋在心上,就是愁。年轻的时候,我面对悄然侵袭而来的秋天总有一种诗人般的感伤,现在没有了,或许是心灵钝化了吧。但有一点,我是明确的,秋天从心境开始,也在心境中延伸。我所要做的就是,在自己的心境中酝酿一个属于自己的秋天。

走在很亮的秋天里,我们也没有萧瑟的感受,南方的秋天更适宜心灵的远行。我很自然地默念几句前人写秋的诗句。比如刘禹锡的“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”,空中有没有鹤不要紧,重要的是我让自己的思绪翱翔起来了;再比如毛泽东的“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”,鱼在清浅的水底也能够飞翔,真的有点佩服诗人的想象了。鱼没有天空,没有翅膀,但照样可以飞翔。环境只能限制身体,但不能束缚人的心灵。昂扬向上的人,在秋天,或无暇感伤,或超越了悲伤。

人生也有四季,秋季是人的壮年时期。读蒋捷的《虞美人·听雨》词,词人感慨壮年的羁旅漂泊生活:“壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。”其实在秋雨中听雨滴落在心上,偶尔感伤一下,说明内心的诗意并没有随流水消逝,随黄叶飘零。晴朗的时候,也不妨让这只断雁引诗情到碧霄。壮年漂泊的生活足够让自己的人生也波澜壮阔。换一个角度看秋天,我们或许能够从中看出秋天的缤纷、高远和壮阔。说过“人生即痛苦”的叔本华也说过这么一句话:“事物的本身并不影响人,人们只受对事物看法的影响。”秋在心上,可以是愁,也可以是无边的诗意。

秋天是在心境里展开的,也是在心境中酝酿的。秋天是收获的季节,犹如酝酿果实,我们也为自己的秋天灌浆,着色。“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。”我想我的秋天应该会有自己的收获的,最少,秋天来过我的心灵,在我的心内停留了一段,我的秋天就在心境中铺展开去。

或许秋意渐浓的时候,我也会有点感伤。我不喜欢张爱玲,但她写的一段话我喜欢:“有一天我们的文明,不论是升华还是浮华,都要成为过去。然而现在还是清如水明如镜的秋天,我应当是快乐的。”

走在很亮的秋天里,我应当也是快乐的。

(有删改)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.作者在第一段中引用郁达夫在《故都的秋》中的感慨,表达了对南国的秋天与之类似的感受,作者在本文中对秋的体验和郁达夫在文中对故都之秋的体验完全相同。

B.“秋天是在心境里展开的,也是在心境中酝酿的”一句强调了人自身对于环境的体验的重要性:不同的季节和境遇尽管会给人不同的感受,但人生的心态最终要靠自己去调适。

C.第四段中“秋在心上,就是愁”一句,恰当地运用了双关手法,还巧妙地结合了汉字的构成,表现了秋天常常带给人的一种感受。

D.本文多处引用古典诗词,除了帮助表达丰富的意蕴外,也增添了文章的文化色彩,使之呈现出浓厚的文学味,也呈现出作者对“秋天”的思考的更深层内蕴。

2.赏析文中画线的两个句子。(6分)

(1)如果我也能够长出翅膀,大概也很能飞离这复制一般的日子。

(2)我所要做的就是,在自己的心境中酝酿一个属于自己的秋天。

3.请结合本文以及你所读过的文学作品,说说“秋天”这个意象在中国传统文学中所包含的意蕴。(5分)

【答案】

A

(1)想象奇妙独特,又合情合理,表达了作者对于当前单调重复、远离自然、令人疲乏的生活状态的解脱的渴望。(2)运用象征的手法,形象地表达了作者对过去“感伤”心境的超越,以及对人生的积极的成熟的感悟。

①秋天在中国传统文学中,作为一种“悲凉、感伤”(尤其是在承载着离别、思乡怀人、悼念逝者、感叹年华等情感时)的意象而存在。如杜甫《登高》中“万里悲秋常作客,百年多病独登台”。再如柳永《雨霖铃》中“多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节”。②秋天在中国传统文学中,作为一种“豪放、旷达”(一些诗人一反传统“悲秋”色彩)的意象而存在。如本文中所引刘禹锡的“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”。再如毛泽东《采桑子·重阳》中的“一年一度秋风劲,不似春光,胜似春光”。(观点正确,能结合文学作品分析即可)

【解析】

二、阅读下面的文字,完成4~8题。(14分)

斯人独憔悴

迟子建

创作是一种自我完善的过程。

每个人都有独具个性的生命存在方式,每个人都尽可能地在生活的各个领域中比较充分地去实现自己的价值。我当然也未能免俗。

细细算来,从我开始小说创作至今所发表的三十万字作品,百分之九十九都是写下层人的生活的。这一回顾连我自己也略为吃惊。

我出生在北极村漠河,在那里度过了我孤独寂寞的童年时光。那里有我的外婆和外祖父,他们曾经给我讲过许许多多的民间故事。我现在还常常回忆起当年讲故事的情景来。

晚饭过后,农人家里忙过了该忙的事情,就要聚在一起谈天说地。生活太单调,他们疲惫的呵欠声常常同日头一起落山。而且,那里一年难得看上一场电影,那么,晚饭之后的茶水和故事就是生活中最好的消遣了。每逢这个时刻,我就带着我心爱的狗(它叫傻子,后来我把它写入第一部中篇小说《北极村童话》),和这条狗一起挤入听故事的人中,直听得心儿不知飞到哪里,仿佛魂都丢了似的。

那便是我最早的启蒙文学。它不是唐诗宋词,而是来源于民间的那种质朴而又奇诡、光怪陆离的故事。

于是,我在十九岁那年坐在夕阳西下的窗前,看着天边飞涌的那一团团金色的晚霞的时候,我仿佛在绚丽的晚霞中又看到了童年生活的每一个片段,我的心难以平静,我开始断断续续地记载我的童年生活,二十岁那年把它整理成中篇小说,发表在一九八六年第二期的《人民文学》上。

从此,我真正走上了文学创作的道路。

这实在不是一条坦途,这实在不是一个美差。

我需要读大量的书来丰富自己的心灵,我需要走南闯北去看世界,而时间的缺失和日常琐事又常常打乱我的计划。

因而我的创作有它不可否认的局限性和狭隘性,它还没有达到从一个宏观领域的高度去把握和观照生活的那种让人叹服的洞察力。

必须承认,我将来如果不超越自己,只是在我的童话世界里流连忘返,那么我的艺术生命也就终止了。而超越自己是多么艰难。它要养精蓄锐几时、苦苦求索几时,才能获得一个瞬间的辉煌。

但我仍要孜孜以求那辉煌。不管它最终实现与否。

今年五月,在泉州附近的静峰寺山上,我看见了弘一法师的手书遗言“悲欣交集”四个字。据说,他的出家一直是个谜,他出家后他的妻子曾跪在寺门外三天三夜,眼泪哭干了他也不动一丝恻隐之情。我以为他伟大,而他临终的遗言却使我对他的伟大产生了怀疑。因为真正的出家人,无所谓悲,无所谓喜,而在他生命的终极,仍能感受到“悲欣交集”,可见凡心难泯,他未能来一个彻底的超脱留与后人传说。但我左思右想,仍然认为他是伟大的。他的伟大便在于他把自己难以超拔的心态毫不保留地馈予人间,还给人间一个真实。他便是不朽的了。

我又想起了一个故事,是法国著名作家巴尔扎克写作的故事。巴尔扎克作为现实主义艺术大师,留给人间的十部不朽的作品,早已闻名世界。他一生中唯独喜欢咖啡。每逢写作之时,他总要把咖啡壶放在写字桌旁,一杯一杯地饮下去。他创作的欲望和情绪在膨胀,而他的身体却在一天天地垮下去。丰富的精神生活把他推到一个波涛汹涌的极致的境界,可渐渐衰竭的体力却把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口。

创作是一种自我完善的过程,也是一种自我销蚀的过程。

我们要完善自己,因而不怕销蚀。

(选自《原来姹紫嫣红开遍》,有删改)

4.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.作者在偏远的地方长大,熟悉下层人民的生活,这为她的创作提供了丰富的素材,激发了她创作的灵感。

B.文中“直听得心儿不知飞到哪里,仿佛魂都丢了似的”一句,生动地写出了质朴的民间故事动人心弦的艺术感染力。

C.时间的缺失和日常琐事的干扰使作者没有办法全身心地投入创作前的准备,无法超越自己,以致作者对自己的创作感到失望。

D.本文回顾了“我”文学创作的经历,认为文学创作是一种自我完善与销蚀的过程;行文看似闲散,实则紧凑有序。

5.文中写道:“丰富的精神生活把他推到一个波涛汹涌的极致的境界,可渐渐衰竭的体力却把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口。”请解释这句话的含意。(5分)

6.文章为什么以“斯人独憔悴”为题目?请结合文本加以探究。(6分)

【答案】

C

作者以“波涛汹涌的极致的境界”表现巴尔扎克“精神生活”的富足与丰盈,以“一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口”来表现其体力的“渐渐衰竭”,表明巴尔扎克在创作中获得精神富足的同时也失去了健康的身体;突出了创作是一种自我完善和自我销蚀的过程。(言之成理即可)

①内容上:以此为题统领全文。“斯人”指文学创作者,“憔悴”是指文学创作的艰辛、自我超越的艰难,文学创作不只是自我完善也是自我销蚀。标题凸显了文章主旨。②形式上:引杜甫诗句为题,更具文采,更有文化意蕴。

【解析】