专题14文言文阅读-2018初升高语文衔接

文档属性

| 名称 | 专题14文言文阅读-2018初升高语文衔接 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 79.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-07 09:32:05 | ||

图片预览

文档简介

2018初升高语文衔接 专题十四 文言文阅读

概括要点中心,分析观点态度

(一)归纳内容要点,概括中心意思

1.细读原文。按人物的一个个小故事给文章分层,分清是何人在何时、何地、何职做了何事(起因、经过、结果),这些事有什么意义,文中还涉及了哪些人物,这些人物之间是什么关系,对事件各持什么态度,事件表现了主要人物的什么精神。

2.利用信息(明示的和隐藏的)。应注意分析选文的出处、注释等内容,当然也包括命题者在本题中所提供的75%的正确信息,此外还包括有关作者的情况、有关文学历史等方面的知识等。

3.细读选项。快速圈定四个选项在原文中的对应区域,比照两者有无异同。尤其要注意细节,发现出入,要对关键词语反复推敲。

(二) 分析作者在文中的观点态度

1.删繁就简,锁定重点。把握文中表述的重点信息。大篇幅文段的叙述重心是什么,议论性文字体现在哪里,勾画出直接体现作者观点的文字,进而分析概括。

2.留心结语,仔细推敲。有的文章的结尾有一段议论性的评价语言,如在选自《史记》的文段的结尾常有“太史公曰”这样的话,这往往是体现作者观点态度的所在,要仔细审读推敲。

3.综合分析,简要概括。有些文段中,作者的观点态度蕴含在所叙述的人物事件中,要综合把握事件的前因后果,从细节中分析提炼和概括。

题文相与析,机关巧识破

比对题文——解题者突围的命门由题及文,锁定区间;题文观照,细节比对。注意选项在对原文的转述过程中是否存在信息的本质变化。

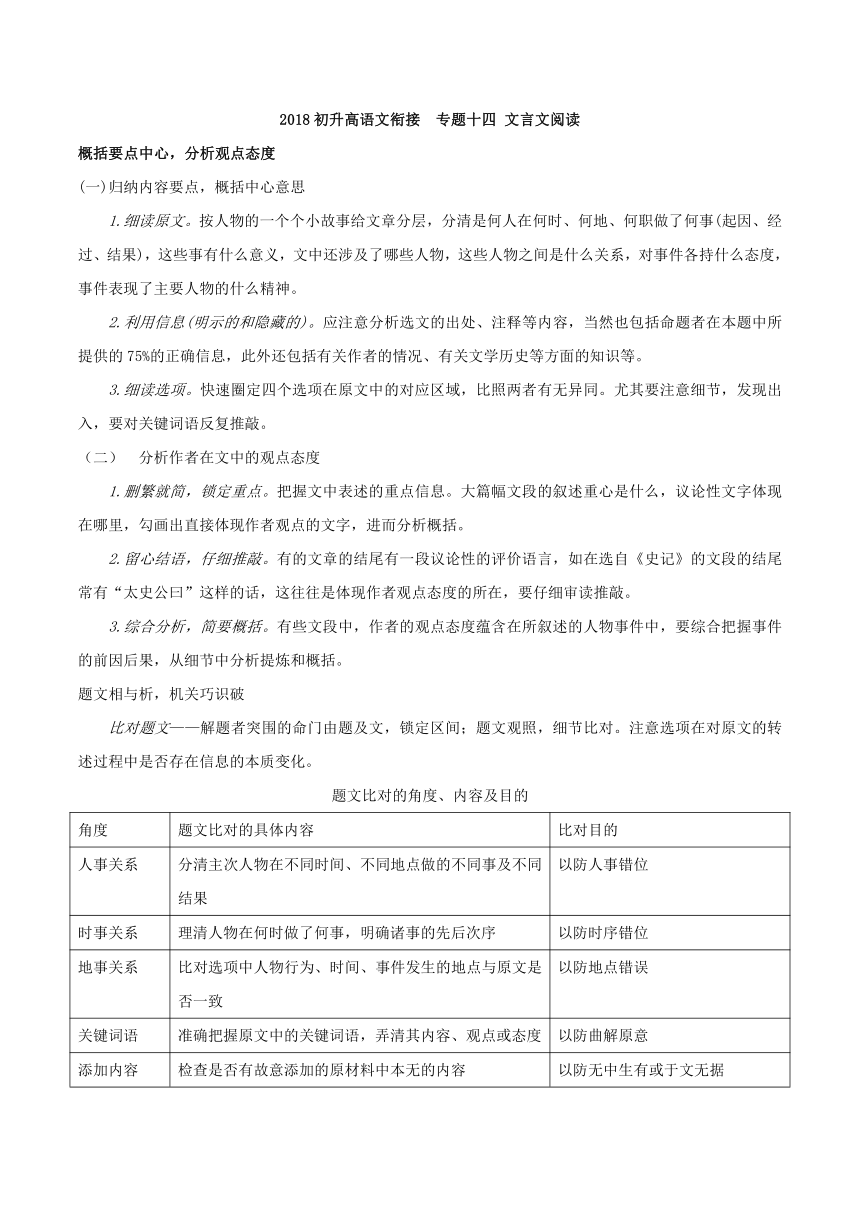

题文比对的角度、内容及目的

角度

题文比对的具体内容

比对目的

人事关系

分清主次人物在不同时间、不同地点做的不同事及不同结果

以防人事错位

时事关系

理清人物在何时做了何事,明确诸事的先后次序

以防时序错位

地事关系

比对选项中人物行为、时间、事件发生的地点与原文是否一致

以防地点错误

关键词语

准确把握原文中的关键词语,弄清其内容、观点或态度

以防曲解原意

添加内容

检查是否有故意添加的原材料中本无的内容

以防无中生有或于文无据

因果关系

比对原因、结果及其内在逻辑关系

以防因果倒置或强加因果

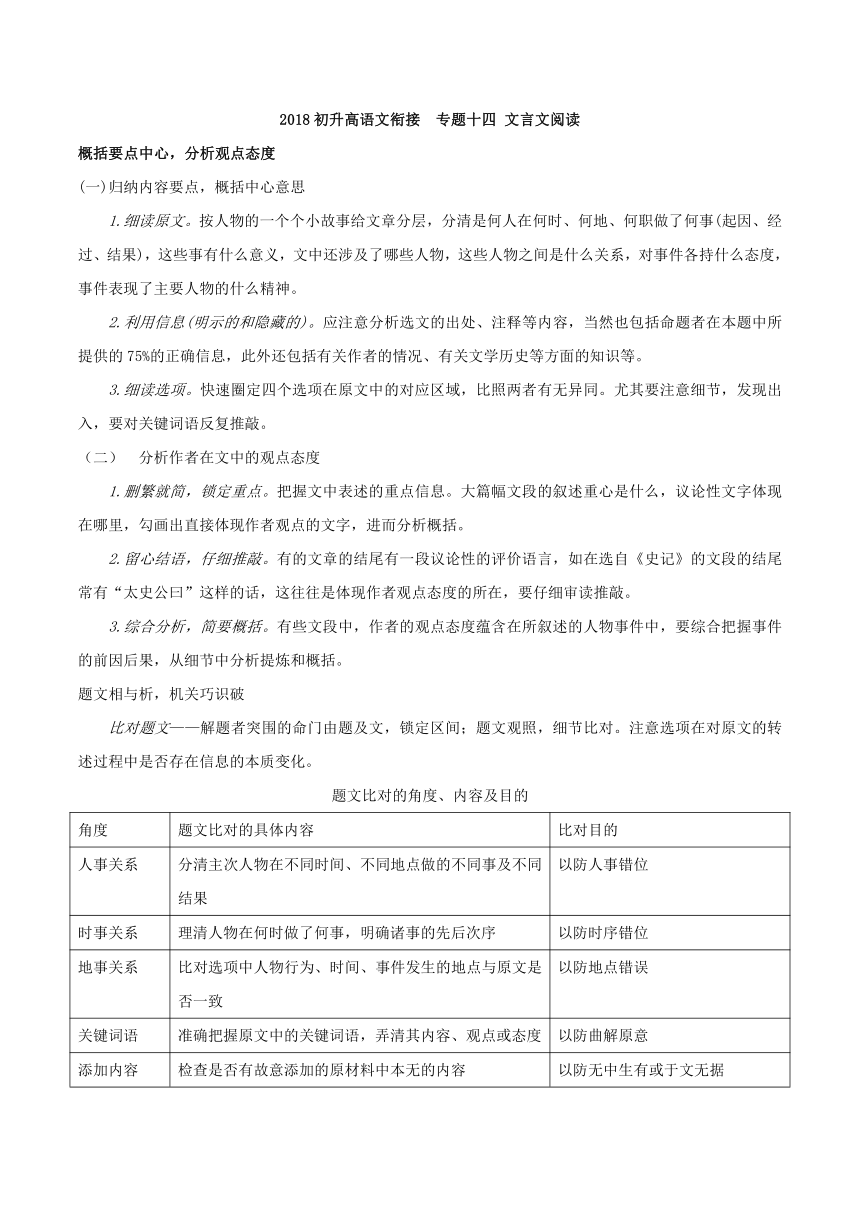

识破机关——命题者设计的陷阱

在史传类文言文阅读的命题中,命题者常在人物、事件、内容、中心等方面设置误区。

命题常设误区列表

人物

误解形象

把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解

对象错位

即把乙人物所做之事“嫁接”到题干指定的甲人物身上,造成了人物的“张冠李戴”

事件

顺序颠倒

在概括传记中有关人物的典型事件时,常把时间顺序故意颠倒,从而造成叙述混乱

杂糅混乱

将文段叙述的几件事情或事情的细节进行杂糅混编,故意制造事实的混乱状态

空间错位

把不同空间的事糅合起来表述,故意在地点方面颠倒关系

强加因果

将毫无因果关系的事物、人物强加因果关系,或将原有因果关系颠倒

内容

归纳不全

概括主要信息不完整,遗漏关于人物、事件、观点等方面的重点内容

曲解原意

曲解个别词句的含义,或故意忽略关键词语,致使转述背离原文

中心

观点错误

故意将原文某些论证材料所阐述的道理说错,致使对事理的阐述出现错误

无中生有

凭空捏造原文未提及的人物、事件或观点等信息,致使选项的分析概括于文无据

以偏概全

将原文对某一方面的判断扩大到对整体的判断,故意扩大判断对象的范围

任意拔高

故意抬高某些人物、作品或成就等的层次地位,夸大其词地做出不够客观的评价

典例一:文言文阅读(本题共4小题,19分)

王涣字稚子广汉郪人也父顺安定太守涣少好侠尚气力数通剽轻少年晚而改节敦儒学习《尚书》读律令略举大义 为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右。宠风声大行,入为大司农。和帝问曰:“在郡何以为理?”宠顿首谢曰:“臣任功曹王涣以简贤选能,主薄镡显拾遗补阙,臣奉宣诏书而已。”帝大悦,涣由此显名。州举茂才,除温令。县多奸滑,积为人患。涣以方略讨击,悉诛之。境内清夷,商人露宿于道。其有放牛者,辄云以属稚子,终无侵犯。在温三年,迁兖州刺史,绳正部郡,风威大行。后坐考妖言不实论。岁余,征拜侍御史。永元十五年,从驾南巡,还为洛阳令。以平正居身,得宽猛之宜。其冤嫌久讼,历政所不断,法理所难平者,莫不曲尽情诈,压塞群疑。又能以谲数发擿奸伏。京师称叹,以为涣有神算。元兴元年,病卒。百姓市道莫不咨嗟。男女老壮皆相与赋敛,致奠醊以千数。涣丧西归,道经弘农,民庶皆设盘案于路。吏问其故,咸言平常持米到洛,为卒司所抄,恒亡其半。自王君在事,不见侵枉,故来报恩。其政化怀物如此。民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。延熹中,桓帝事黄老道,悉毁诸房祀,唯特诏密县存故太傅卓茂庙,洛阳留王涣祠焉。自涣卒后,连诏三公特选洛阳令,皆不称职。永和中,以剧令勃海任峻补之。峻擢用文武吏,皆尽其能,纠剔奸盗,不得旋踵。一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太守。

(节选自《后汉书·王涣传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少好侠/尚气力/数通剽轻少年/晚而改节敦/儒学习《尚书》/读律令/略举大义/

B.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少好侠/尚气力/数通剽轻少年/晚而改节/敦儒学/习《尚书》/读律令/略举大义/

C.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少/好侠尚气力/数通剽轻少年/晚而改节敦/儒学习《尚书》/读律令/略举大义/

D.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少/好侠尚气力/数通剽轻少年/晚而改节/敦儒学/习《尚书》/读律令/略举大义/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.豪右,指旧时的富豪家族、世家大户;汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

B.顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

C.茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改为茂才,后世有时也沿用此名。

D.京师是古代京城的通城,现代则称为首都:“京”“师”单用,旧时均可指国都。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.王涣初入仕途,才干受到赏识。他在太守陈宠手下担任功曹,遇事敢于决断;陈入朝为大司农,回答皇上询问时褒奖他善于简贤选能,王由此得以显名。

B.王涣扫除积弊,境内风清气正。他担任温县县令,以谋略铲除奸猾之徒,世面清平,商人露宿于道;升任兖州刺史后,又依法整肃下属部门,极有声威。

C.王涣办案严谨,治事宽猛相济。他对于疑难案件以及法理南平者,探寻本来面目,尽力还以公正;又能够揭发奸隐之事,深受外界称叹,被誉为有神算。

D.王涣政绩卓著,后任难以比肩。他死于洛阳令任上,皇上下令特选其继任者,均不称职;后来选用任俊,任充分发挥文武属吏才干,仍然忙得无法分身。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。

(2)一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。

【答案】

10.B 11.D 12.D

13.(1)百姓思念王涣恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每到进食时就奏乐歌咏而祭祀他。

(2)一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。

【解析】

11. 本题考查了解并掌握常见古代文化常识的能力。对于文化常识,应该熟记,注意容易设错点。“师”单用,不可指国都,一般指老师、军队。

12. 本题考查对文章内容的理解概括。D项,原文说“元兴元年,病卒”, 未点明是“死于洛阳令任上”。

13. 本题考查文言文翻译能力。重点关注文中实词、虚词、词类活用、句式,逐一译出重点词语,然后调整句式和结构。一定要有语境意识,根据上下文确定词句意义。采分点:(1)“为立祠安阳亭西”为省略句、状语后置句,正常语序为“于安阳亭西为之立祠”;“弦”为名词作动词,弹奏、奏乐;“荐”,根据上下文意推断为“祭祀、进献”。(2)“一岁”译为“一年”;“狱”为案件;“不过”古今异义,不超过;“文理”为条理。

译文:

王涣,字稚子,广汉郪人。父亲名顺,安定太守。年少时喜好行侠仗义打抱不平,崇尚力气和武艺,与强悍轻捷的少年交往频繁。后来才改变了自己的志向,钻研儒学,学习《尚书》,研读律令,大体明晓了这些书典的主要旨义。他担任郡太守陈宠的功曹后,对自己的职责认真负责,敢于决断,即使对豪强大户也决不留情。陈宠因而名声大震,被提升到朝中任大司农。汉和帝问他:“你在郡中是用什么办法治理政务的?”陈宠叩头回答说:“臣任用功曹王涣,让他选拔有才能的人处理各种事物;又让主簿镡显弥补纠正有漏洞的地方,我不过是奉命宣读皇上您的诏书罢了。”和帝十分高兴。王涣从此后开始知名。州里举荐王涣为茂才,并让他做温县县令。温县境内有很多奸猾之徒胡作非为,长期以来成了当地人的大患。王涣采取策略加以讨伐打击,把他们全都杀了。县境内安定太平,有的商人就在外面停宿。其中有放牛的人,都说自己是王涣的属下,始终没有人敢侵犯。王涣担任了三年温县县令后,升为兖州刺史,他严格地纠察鄙州所属郡县,声名大震。后来由于考核妖言不实而被定罪免官。一年多后,又被征召任命为侍御史。永元十五年。王涣随从皇帝南巡,返回后被任命为洛阳县令。他严格要求自己,办事清平公正,处理案件也宽严得当。其中那些含有冤情,长期告状,而历届官府所不能判决、按法律情理难以彰明、人们难以信服的案件,王涣无不弄清真伪,清除大家的疑点。同时他还用巧妙的办法,多次揭发和暴露隐密的坏人坏事。京城的人都称颂叹服他,认为王涣有神仙一样的智慧和妙算。元兴元年,王涣病死。百姓在市中和路上没有不叹息的。男女老少都共同集资,前去祭奠酿酒,多达数千人。王涣的灵枢向西运回家乡,路过弘农县,老百姓都在路旁摆设盘、碗加以祭奠。官吏问这样做的缘故,老百姓全都说平常带米到洛阳,被士卒衙门所盘剥,经常要损失一半,自从王涣任洛阳县令,不再有官吏掠夺侵扰的事情了,所以来祭奠以报答他的恩情。王涣的政治教化令人怀念感激达到这样的地步。人民思念王涣的恩德,在安阳亭西边为他建立一座祠堂,每餐都要伴着礼乐献上祭品。延熹年间,桓帝喜好黄老之术,将各种祭祀的处所全部毁掉,只特别留下诏密县保存已故太傅卓茂的祠庙,洛阳保留王涣的祠庙。自从王涣死了以后,皇帝连续下诏给三公令他们挑选洛阳令,都不称职。永和年间,急切下令勃海任峻补任洛阳令。任峻提拔任用文武官吏,都各尽所能,纠察捉拿奸盗,一刻也没有空闲,一年断案,不过数十件,威风远超王涣,但条理不如他。任峻字叔高,在太山太守任上去世。

文言文翻译快、准、通六大诀窍

留

保留古今词义完全相同的一些词。保留特定的专名术语,如人名、地名、民族名、官号、谥号、年

号、特殊称谓、特殊的学术或专业术语、现在已经消失的事物等。如《游褒禅山记》中的“褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之”中的山名“褒禅山”“华山”、人名“慧褒”等均应保留不用翻译。

删

文言语句中有些虚词的用法,现代汉语没有类似用法,也没有类似的句法结构,翻译时只能删除。如发语词“夫”、起提宾作用的助词“之”以及一些凑足音节的助词。再如“师者,所以传道受业解惑也”中的“者”字表示提顿,“也”字煞尾,翻译时要删除。

补

文言文省略现象较为突出,如省略句中的主谓宾成分、介词、数词后面的量词,甚至还有省略一个分句的现象,翻译时应根据现代汉语的语法规律增补必要的语言成分。如“将军战河北,臣战河南”中“河北”“河南”前都省略了介词“于”,翻译时要补出。

换

对那些词义已经发展,用法已经变化,说法已经不同的词,在译文中替换为现代汉语相应的词。如把“吾、余、予”等换成“我”,把“尔、汝”等换成“你”。

调

主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置等倒装句,译文依据现代汉语的语言规范,对成分位置做必要的移位调整。如“君何以知燕王”,“何以”是“以何”的倒装,宾语前置句,意思是“为什么”。

变

指根据语境,灵活变通地翻译。尤其是碰到文言文中运用修辞或典故的地方时,应变通地翻译。①对比喻句的翻译,应尽量保留比喻的说法,如果不能保留,只译出本体即可。如《过秦论》中“金城千里”,可译为“方圆千里的铜墙铁壁”。②对借代句的翻译,一般只要把所代的事物写出来就可以了,如可以将“缙绅”“三尺”“纨绔”分别翻译成“官员”“法律”“富家子弟”。③对委婉说法的翻译,只要将委婉语句按照现代汉语的用语习惯表述出来就可以了,如可将“会猎”“更衣”翻译成“出兵征伐”“上厕所”。

在忠实于原文的基础上,灵活翻译有关文字。如“至若春和景明,波澜不惊”中的“波澜不惊”,可活译成“(湖面)风平浪静”。

文言文翻译口诀

古文翻译,自有顺序,首览全篇,掌握大意;

先明主题,搜集信息,由段到句,从句到词,

全都理解,连贯一起。对待难句,则须心细,

照顾前文,联系后句,仔细斟酌,揣摩语气,

力求做到,合情合理,词句之间,联系紧密。

若有省略,补出本意,加上括号,表示增意。

人名地名,不必翻译,人物称谓,依照惯例,

吾余为我,尔汝为你。省略倒装,都有规律。

实词虚词,随文释义,敏化语感,因句而异。

译完之后,还须仔细,逐句对照,体会语气,

句子流畅,再行搁笔。

典例二:把下列句子翻译成现代汉语。

1.此沛公左司马曹无伤言之。

译文:________________________________________

2.李氏子蟠,年十七,好古文。

译文:________________________________________

3.生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

译文:________________________________________

4.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

译文:________________________________________

5.竖子,不足与谋!

译文:________________________________________

6.今以钟磬置水中。

译文:________________________________________

7.率妻子邑人来此绝境。

译文:________________________________________

8.为肥甘不足于口与?

译文:________________________________________

【答案】

5.这小子不值得和他一起谋划大事!

6.现在把大钟放在水中。

7.带领妻子儿女和乡亲们来到这块和外界隔绝的地方。

8.是因为好吃的东西不够吃吗?

文言修辞的翻译

①比喻:比喻句是不能直译的,可变通翻译。

②借代:借代句翻译,要换借体为本体。

③用典:多用典故的普遍意义替换。

④婉说:避讳婉说句,按现代汉语的习惯表达方式替换。

⑤互文:根据上下文的相互呼应和相互补充的表意形式,结合起来翻译。

提醒:谨记翻译的基本原则:字字落实,句句落实。直译为主,意译为辅。

翻译注意事项

文言实词译得准透

一词多义

一词多义指一个词有多种含义。掌握常见文言多义实词,必须通过系统整理,结合具体语境来记忆。

词类活用

在古代汉语中,某些词在特定的语言环境中改变了它的基本用法,在句中充当其他词类和句子成分,这种临时的灵活运用,叫词类活用。主要类型如下:

名词活用

类型

典型例句

词义解释

作动词

晋军函陵(《烛之武退秦师》)

军:驻军

作状语

吾得兄事之(《鸿门宴》)

兄:像对待兄长一样

使动用法

先破秦入咸阳者王之(《鸿门宴》)

王:使……为王

意动用法

稍稍宾客其父(《伤仲永》)

宾客:把……当作宾客

动词活用

类型

典型例句

词义解释

作名词

吾射不亦精乎(《卖油翁》)

射:射箭的技术

使动用法

外连衡而斗诸侯(《过秦论》)

斗:使……斗

为动用法

等死,死国可乎(《陈涉世家》)

死:为……而死

形容词活用

类型

典型例句

词义解释

作名词

四美具,二难并(《滕王阁序》)

美:美好的事物。难:难得的贤主嘉宾

作动词

火尚足以明也(《游褒禅山记》)

明:照明

使动

用法

项伯杀人,臣活之(《鸿门宴》)

活:使……活

意动

用法

渔人甚异之(《桃花源记》)

异:认为……奇怪

数词活用

类型

典型例句

词义解释

作名词

合从缔交,相与为一(《过秦论》)

一:一体、整体

作动词

朝晖夕阴,气象万千(《岳阳楼记》)

万千:千变万化

作形

容词

蚓无爪牙之利……用心一也(《劝学》)

一:专一

古今异义词

古今异义指文言词语或短语的意义和用法与现代汉语不同的现象。主要类型如下:

类型

典型例句

词义分析

词义扩大

臣所以去亲戚而事君者(《廉颇蔺相如列传》)

古:指内外亲属父母等

今:指有血缘关系或姻亲关系的人

词义缩小

率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》)

古:妻子儿女

今:妻子,与“丈夫”相对

词义转移

行李之往来(《烛之武退秦师》)

古:出使的人

今:出门所带的包裹、箱子等

词义弱化

未尝有坚明约束者也(《廉颇蔺相如列传》)

古:遵守约定

今:限制使不出范围

词义强化

璧有瑕,请指示王(《廉颇蔺相如列传》)

古:指给人看

今:表示上对下申明处理问题的原则和方法

色彩变化

先帝不以臣卑鄙(《出师表》)

古:身份低微,见识短浅

今:指品质恶劣,贬义词

通假字

通假字是指文言文中用读音相同或者相近的字代替本字的用字现象。主要类型如下:

类型

典型例句

词义分析

同音通假

燕王诚振怖大王之威(《荆轲刺秦王》)

“振”通“震”,恐惧

增加偏旁

政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)

“具”通“俱”,全,皆

形近通假

学而时习之,不亦说乎(《论语》)

“说”通“悦”,愉快

偏义复词

文言文中,由两个意义相近或相反的语素合成,而意义却偏在其中一个语素上,另一个则起陪衬作用,这类词就叫偏义复词。如:

典型例句

偏义分析

陟罚臧否,不宜异同(《出师表》)

异同:偏义复词,偏在“异”上,意思是“不同”

昼夜勤作息,伶俜萦苦辛(《孔雀东南飞 并序》)

作息:偏义复词,偏在“作”上,意思是“劳作”

典例三:

1.下列对“患”的含义解释错误的一项是(3分)( )

A.欲勿予,即患秦兵之来 (忧虑,担心)

B.诸侯之所大患,固不在战矣 (忧患)

C.不患寡而患不均 (忧虑,担忧)

D.故患有所不辟也 (担忧)

【答案】D

2.下列对“疾”的含义解释错误的一项是(3分)( )

A.君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 (痛恨,讨厌)

B.春风得意马蹄疾 (快,迅速)

C.草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻 (锐利)

D.顺风而呼,声非加疾也 (强,声音宏大)

【答案】B

【解析】疾:敏捷,轻快。

3.下列句中加点的“却”字,意义和用法与例句相同的一项是(3分)( )

例句:却与小姑别,泪落连珠子

A.相如因持璧却立

B.却话巴山夜雨时

C.却匈奴七百余里

D.却是旧时相识

【答案】A

虚词的性质和特点

性质:虚词,是与实词相对而言的,是指意义较虚,没有实在意义的词语。包括代词、副词、介词、连词、助词和叹词等。

特点

①从意义上看,虚词表示实词(短语)之间、句子之间的意义关系、结构关系以及语气,有的能用现代汉语翻译,有的不能。

②从语法功能上看,有的虚词与名词或名词性短语组成介词结构,能充当状语、补语,有的起连接词语或句子的作用(如连词、结构助词),有的起标志性作用(如宾语前置的标志、定语后置的标志)。

文言虚词意义和用法推断技巧例析

1.代入判断法——而

可用“就、随后、那么”替代,多为承接关系;可用“可是、但是”替代,多为转折关系。

而——并列、承接、修饰关系的判断规律

结构特点

词义解释

关系判断

前后词语地位相同,互换位置而语意不变

又、和、并

并列关系

前后词语有时间或逻辑上的先后顺序

接着、然后

承接关系

前面是状语,后面是动词

地、着

修饰关系

位置判断法——乎

若在句尾或句中,作语气助词,多表感叹、疑问或反问;若在形容词后,则多作词尾。若在名词、代词或名词性短语之前,多作介词,表动作行为发生的时间、处所、对象等;若用于形容词后,则作介词,表比较。

句意分析法——其

如“其皆出于此乎”(《师说》),根据句意“大概都出于这个原因吧”,即可确定“其”在这里作副词,表示揣度语气,意思是“大概”。

结构分析法——为

如:“如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”(《鸿门宴》)句中三个“为”,前两句主语分别是“人”和 “我”,宾语是“刀俎”和“鱼肉”,句中前两个“为”处在两个名词之间,应做谓语动词,译为“是”;第三句“何辞”,即“辞何”,是动宾结构,主语承前省略,句末的“为”是表疑问的语气词,无实在意义。

再如:“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,这两句是结构相同的对称句,句中的“而”是表修饰关系的连词,那么“以”应该与其相同,也是表修饰关系的连词。

搭配对象判断法——以

(1)“以+代词、名词或名词性短语”,“以”为介词,如“以一璧之故逆强秦之欢”(《廉颇蔺相如列传》),“以”与名词性短语“一璧之故”构成介宾短语,做状语,表原因。

(2)“以+动词”,“以”为连词,如“属余作文以记之”,“以”为连词,表目的。

(3)“以”后跟复句的一个分句,则多为连词,表原因。如“晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋且贰于楚也”,“以”为连词,表原因。

调换语序判断法——与

“与”前后的词或短语语序可调换,“与”为连词;若不可调换,则“与”为介词。

借助用法判断法——因

“因”+代词、名词或名词性短语组成介宾短语,“因”为介词,如“因宾客至蔺相如门谢罪”(《廉颇蔺相如列传》),“因”是介词,意思是“通过,经由”。

理解与现代汉语不同的句式和用法

与现代汉语不同的句式

判断句——译成含有判断词“是”的句子

类型

典型例句

……者,……也

廉颇者,赵之良将也(《廉颇蔺相如列传》)

……者也

沛公之参乘樊哙者也(《鸿门宴》)

……也

生,亦我所欲也(《鱼我所欲也》)

乃

当立者乃公子扶苏(《陈涉世家》)

则

此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

为

如今人方为刀俎,我为鱼肉(《鸿门宴》)

非

人非生而知之者(《师说》)

无标志

今臣亡国贱俘(《陈情表》)

被动句——翻译成含有“被”字的句子

类型

典型例句

……于……

而君幸于赵王(《廉颇蔺相如列传》)

……见……

而燕国见陵之耻除矣(《荆轲刺秦王》)

见……于……

吾长见笑于大方之家(《秋水》)

……为……

父母宗族,皆为戮没(《荆轲刺秦王》)

为……所……

为国者无使为积威之所劫哉(《六国论》)

……为所……

若属皆且为所虏(《鸿门宴》)

……被……

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去(《永遇乐·京口北固亭怀古》)

受……于

吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人(《赤壁之战》)

无标志

洎牧以谗诛(《六国论》)

省略句——翻译时需补出省略成分的句子

类型

典型例句

省略主语

(沛公)未得与项羽相见(《鸿门宴》)

省略谓语动词

除臣(为)洗马(《陈情表》)

省略动词宾语

则与(之)斗卮酒(《鸿门宴》)

省略介词宾语

于是秦王不怿,为(赵王)一击缶(《廉颇蔺相如列传》)

省略介词

将军战(于)河北,臣战(于)河南(《鸿门宴》)

省略兼语

使(之)快弹数曲(《琵琶行并序》)

倒装句式——翻译时要复位前置或后置成分的句子

宾语前置句

类型

典型例句

用“之”“是”将宾语前置

句读之不知,惑之不解(《师说》)

无乃尔是过与(《季氏将伐颛臾》)

主谓倒装

甚矣,汝之不惠(《愚公移山》)

疑问句中,疑问代词作宾语

大王来何操(《鸿门宴》)

否定句中,代词作宾语

每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也(《隆中对》)

无标志

仁义不施而攻守之势异也(《过秦论》)

定语后置句

类型

典型例句

中心词+定语+者

郑人有欲买履者(《郑人买履》)

中心词+之+定语

蚓无爪牙之利,筋骨之强(《劝学》)

中心词+之+定语+者

石之铿然有声者,所在皆是也(《石钟山记》)

中心词+而+定语+者

缙绅而能不易其志者(《五人墓碑记》)

中心词+数量词

沛公兵十万,在霸上(《鸿门宴》)

状语后置句

类型

典型例句

动词+以+宾语

私见张良,具告以事(《鸿门宴》)

动词+于(乎)+宾语

青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

生乎吾前(《师说》)

形容词+于(乎)+宾语

是何异于刺人而杀之(《寡人之于国也》)

其闻道也亦先乎吾(《师说》)

固定句式——按固定格式翻译的句子

类型

常见固定句式

通常翻译格式

表

感

叹

何其……也、一何……

多么……啊

……之谓也、其……之谓也、其……之谓乎

说的就是……啊、大概说的就是……吧

表

陈

述

有以、无以、有所、无所、比及、为……所、以为、以……为

有……用来、没有……用来、有……的、没有……的、等到……的时候、……被……、认为、把……当作

表

疑

问

如何、奈何、若何

怎么、怎么样、怎么办

何以

用什么办法、为什么、凭借什么

如……何、奈……何、若……何

对(把)……怎么办(怎么样)

何……焉为

有什么……呢

表

反

问

独……耶、独……哉

难道……吗

何以……为、何……为

为什么、干什么

庸……乎

哪管……吗、难道……吗

其……乎(邪)

难道……吗

岂……乎(哉)

难道……吗、怎么……呢

不亦……乎、无乃……乎、得无……乎

不是……吗、恐怕……吧、莫非……吧

表

比

较

与……孰、孰与、孰若

跟……比较,哪一个……

表

选

择

非……则

不是……就是

其……其……

是……还是……

典例四:阅读下面文言文片段,翻译文中画横线的句子(注意特殊句式)。(15分)

初,吴之未平也,浚在弋阳,南北为互市,而诸将多相袭夺以为功。吴将蔡敏守于沔中,其兄珪为将在秣陵,与敏书曰:“古者兵交,使在其间,军国固当举信义以相高。而闻疆场之上,往往有袭夺互市,甚不可行,弟慎无为小利而忘大备也。”候者得珪书以呈浚,浚曰:“君子也。”及渡江,求珪,得之,问其本,曰:“汝南人也。”浚戏之曰:“吾固疑吴无君子,而卿果吾乡人。”

(选自《晋书·周浚传》,有删改)

1.吴将蔡敏守于沔中,其兄珪为将在秣陵。(5分)

2.而闻疆场之上,往往有袭夺互市,甚不可行,弟慎无为小利而忘大备也。(5分)

3.浚戏之曰:“吾固疑吴无君子,而卿果吾乡人。”(5分)

【答案】

1.吴国将领蔡敏在沔中驻守,蔡敏的哥哥蔡珪在秣陵带兵。

2.我却听说在交界地带,常常发生袭取贸易物资的事情,这么做很不应该,弟弟要多注意,千万别为小利而忘记军国防务大事。

3.周浚开玩笑说:“我原本怀疑吴地没有君子,而您果然是我的同乡。”

【译文】

小试身手

一、阅读下面的文言文,完成下列小题。

王审琦字仲宝,其先辽西人。后徒家洛阳.汉乾祜初,隶周祖帐下,性纯谨,.甚亲任之。从平李守贞,以功署厅直左番副将。世宗召禁军诸校宴射苑中,审琦连中的,世宗嘉之,赏赍有加。俄领勤州刺史。亲征淮南,舒州坚璧未下,诏以郭令图领刺史,命审琦以精骑攻其城,一夕拔之,擒其刺史,获铠仗军储数十万计。令图既入城,审琦等遂救黄州,数日,令图为舒人所逐。审琦选轻骑衔枚夜发,信宿①至城下,大败舒人,令图得复还治所。从征李筠,为御营前洞屋都部署,为飞石所伤,车驾临视。建隆②二年,出为忠正军节度。在镇八年,为政宽简。所部邑令以罪停其录事吏,幕僚白令不先咨府,请按之。审琦日:“五代以来诸侯强横令宰不得专县事今天下治平我忝守藩维而部内宰能斥去黠吏诚可嘉尔何按之有”闻者叹服。审琦重厚有方略,尤善骑射。镇寿春,岁得租课,量入为出,未尝有所诛求。素不能饮,尝侍宴,太祖酒酣仰祝日:“酒,天之美禄;审琦,朕布衣交也。方与朕共享富贵,何靳之不令饮邪?”祝毕,顾谓审琦日:“天必赐卿酒量,试饮之,勿惮也。”审琦受诏,饮十杯无苦。自此侍宴常引满,及归私家即不能饮,或强饮辄病。开宝二年,从征太原,为御营四面都巡检。三年,改镇许州,赐甲第,留京师。太祖尝召审琦宴射苑中,连中的,赐御马、黄金鞍勒。六年,与高怀德并加同平章事。七年,卒,年五十。初,审琦暴疾,不能语,帝亲临视,及卒,又幸其第,哭之恸。赐中书令.追封琅琊郡王.赙赠加等。葬日,又为废朝。

(节选自《宋史·王审琦传》,有删改)

[注] ①信宿:连住两夜,也表示两夜。②建隆,北宋宋太祖开国年号。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 五代以来/诸侯强横令/宰不得专县事/今天下治平/我忝守藩维/而部内宰能斥去黠吏/诚可嘉尔/何按之有/

B. 五代以来/诸侯强横令/宰不得专县事/今天下治平/我忝守藩维而部内/宰能斥去黠吏/诚可嘉尔/何按之有/

C. 五代以来/诸侯强横/令宰不得专县事/今天下治平/我忝守藩维/而部内宰能斥去黠吏/诚可嘉尔/何按之有/

D. 五代以来/诸侯强横/令宰不得专县事/今天下治平/我忝守藩维而部内/宰能斥去黠吏/诚可嘉尔/何按之有/

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. 衔枚是古代行军时,士卒口中衔着形状如筷子的器具,防止喧哗,以免被发觉。

B. 出是指京官因获罪被贬谪到地方任职,如白居易《琵琶行》中“予出官二年”。

C. 布衣交,指贫贱之交,也指有地位的人与平民的交往,布衣是古代平民的衣着。

D. 赙赠是指封建时代,死者的上司及亲戚朋友拿出钱财帮助丧家办理丧事的习俗。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 王审琦禀性纯谨,深受宠信。他曾经先后在后汉、后周、北宋任职,多被委以重任。作战受伤,皇上亲自探望;去世时,皇上亲临其家吊唁。

B. 王审琦善射,但不喜饮。周世宗、宋太祖都曾在苑中宴射,请他表演射箭,他连连中的,受到丰厚赏赐;身为武将,他酒量很好,但一向不喜饮酒。

C. 王审琦能征善战,不避危险。他曾带领精骑一夜打下舒州城,之后又神速回师救援郭令图,立下奇功;征讨李筠时,他亲自上阵,被飞石击伤。

D. 王审琦为政宽简,体恤百姓。他辖区内的县令不向他请示就擅自处理他手下的官吏,王审琦不但不生气反而嘉许;征收租税从不过分,够用即可。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)汉乾祜初,隶周祖帐下,性纯谨,甚亲任之。

(2)初,审琦暴疾,不能语,帝亲临视,及卒,又幸其第,哭之恸。

【答案】

1.C

2.B

3.B

4.(1)(后)汉乾祐初年,王审琦隶属周太祖帐下,他本性纯良谨慎,(周太祖)很亲近信任他。

(2)当初,王审琦突患重病,不能说话,太祖亲自探望,等到王审琦去世后,又到他的宅第,痛哭哀悼他。

【解析】

3.B项“他酒量很好”错。文中有“素不能饮”的说法;“饮十杯无苦”是为了维护皇上脸面,显得皇上祈祷很灵验;“及归私家即不能饮,或强饮辄病”也可看出他酒量不是很好。

4.翻译句子要以直译为主,意译为辅,字字落实,达到“信、达、雅”的标准。同时要注意实词:一词多义、词类活用、古今异义、通假字的翻译;还要注意一些虚词,一些虚词,也有意义;再就是注意一些特殊句式的翻译也要到位。

参考译文:

王审琦字仲宝,其祖先是辽西人,后来迁家到洛阳。后汉乾祐初年,王审琦隶属周太祖帐下,他本性纯良谨慎,(周太祖)很亲近信任他。跟从太祖平定李守贞,因功兼任厅直左番副将。世宗召集禁军各位将校在苑中宴射,王审琦连连中的,世宗很欣赏他,大加赏赐。不久兼任勤州刺史。世宗亲自征伐淮南,舒州城墙坚固攻不下来,诏令由郭令图兼任刺史,命王审琦率精锐的骑兵攻城,一晚上攻了下来,擒获舒州刺史,获得铠甲、仪仗等军中装备数十万。郭令图入城后,王审琦等人就去救黄州,几天后,郭令图被舒人赶走。王审琦选择轻装的骑兵连夜衔枚出发,第二天夜里就赶到舒州城下,大败舒人,郭令图得以又回到治所。王审琦跟从皇帝征讨李筠,任御营前洞屋都部署,被飞石击伤,皇帝亲自探视。建隆二年,出京任忠正军节度使。在地方做官八年,为政宽和简易。辖区内县令因王审琦的录事吏犯罪而停了他的职,幕僚认为县令不先征求节度府意见,请求治县令的罪。王审琦说:“五代以来,诸侯强横,令宰不得专断县里政事。现在天下平定,我有幸忝任藩镇,而辖区内邑宰能斥去奸狡官吏,实在令人高兴,有什么需要治罪的呢?”听到这些话的人都赞叹佩服。王审琦为人温厚稳重有谋略,尤其擅长骑射。镇守寿春时,每年收得的租税,量入为出,从未过分强制征收。王审琦一向不能饮酒,曾经陪侍皇帝用宴,太祖酒酣后仰天祷告道:“酒是天赐好礼;审琦是我的布衣之交。正要与我共享富贵,为什么对他吝啬让他不能饮酒呢?”祷告完毕,回头看着王审琦说:“上天一定赐给你酒量,试着喝,不要怕。”王审琦受令,喝下十杯酒也不感到痛苦。从此陪宴常常斟满酒杯,等到回到家里就不能喝了,有时勉强喝了就会生病。开宝二年,跟从宋太祖征讨太原,任御营四面都巡检。开宝三年,改为镇守许州,皇上赐给他豪宅,留在京师。太祖曾经召王审琦在禁苑中饮宴射猎,王审琦连连中的,皇上赐给他御马和黄金装饰的马具。开宝六年,与高怀德一同加任同平章事。开宝七年,王审琦去世,终年五十岁。当初,王审琦突患重病,不能说话,太祖亲自探望,等到王审琦去世后,又到他的宅第,痛哭哀悼他。赐中书令,追封为琅琊郡王,赐钱办丧事待遇加等。下葬那天,又为他停朝致哀。

二、阅读下面的文言文,完成下列小题。

郑冲,字文和,荥阳开封人也。起自寒微卓尔立操清恬寡欲耽玩经史遂博究儒术及百家之言有姿望动必循礼任真自守不要乡曲之誉由是州郡久不加礼。及魏文帝为太子,搜扬侧陋①,命冲为文学,累迁尚书郎,出补陈留太守。冲以儒雅为德,莅职无干局之誉,箪食媪袍,不营资产,世以此重之。大将军曹爽引为从事中郎,转散骑常侍、光禄勋。嘉平三年,拜司空。及高贵乡公讲《尚书》,冲执经亲授,与侍中郑小同俱被赏赐。俄转司徒。常道乡公即位,拜太保,位在三司之上,封寿光侯。冲虽位阶台辅,而不预世事。时文帝辅政,平蜀之后,命贾充、羊祜等分定礼仪、律令,皆先谘于冲,然后施行。及魏帝告禅,使冲奉策。武帝践祚,拜太傅,进爵为公,顷之,司隶李憙、中丞侯史光奏冲及何曾、荀顗等各以疾病,俱应免官。帝不许。冲遂不视事,表乞骸骨。优诏不许,遣使申喻。冲固辞,上貂蝉印绶,诏又不许。泰始六年,诏曰:“昔汉祖以如人善任,克平宇宙,推述勋劳,归美三俊。遂与功臣剖符作誓,藏之宗庙,副在有司,所以明德庸②勋,藩翼王室者也。昔我祖考,遭世多难,揽授英俊,与之断金,遂济时务,克定大业。太傅寿光公郑冲、太保郎陵公何曾、太尉临淮公荀顗各尚德依仁,明允笃诚,翼亮先皇,光济帝业。故司空博陵元公王沈、卫将军钜平侯羊祜才兼文武,忠肃居正,朕甚嘉之。”九年,冲又抗表致仕。明年薨。帝于朝堂发哀,追赠太傅,赐秘器,朝服,衣一袭,钱三十万,布百匹。谥曰成。

(节选自《晋书·郑冲传》)

【注】①搜:寻找。扬:选拔、举荐。侧:同“仄”。侧陋:隐伏,卑微,引申指地位低微。②庸:古同“佣”,雇佣,任用。

5.下列对文中面波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 起自寒微/卓尔赢操/清恬寡欲/耽玩经史/遂博究儒术及百家之言/有姿望动/必循礼任真自守/不要乡曲之誉/由是州郡久不加礼/

B. 起自寒微/卓尔市操/清恬寡欲耽玩/经史遂博/究儒术及百家之言/有姿望/动必循礼/任真自守/不要乡曲之誉/由是州郡久不加礼/

C. 起自寒微/卓尔赢操/清恬寡欲耽玩/经史遂博/究儒术及百家之言/有姿望动/必循礼任真自守/不要乡曲之誉/由是州郡久不加礼/

D. 起自寒微/卓尔赢操/清恬寡欲/耽玩经史/遂博究儒术及百家之言/有姿望/动必循礼/任真自守/不要乡曲之誉/由是州郡久不加礼/

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. 出,指从京城调出,到地方为官。文中郑冲由京官尚书郎补任地方官陈留太守。

B. 朕,我,我的。秦以前,不论尊卑,皆自称朕;后自秦始皇起,用为皇帝自称。

C. 致仕,指古代官员自请加职或升职。文中郑冲致仕是想为周家担负更重的责任。

D. 秘器,指棺木。郑冲去世时,武帝为了表示对郑冲的恩宠,赐给他棺木以安葬。

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 郑冲注重修养,作风朴素。任陈留太守时,他把儒雅作为自己追求的道德境界,任职不求美名,吃蔬食,穿麻絮袍子,不营私产,世人因此看重他。

B. 郑冲洁身自好,受人尊重,做太保时,级别虽已和宰相相同,但他从来不参与世俗的事务;贾充、羊祜等人制定礼仪、法律制度,都是先求教于他。

C. 郑冲是武帝的心腹之臣。在李憙、史光等人以疾病为由奏请免去郑冲等人的官职时,武帝依然对郑冲坚信不疑,并一次次地驳回他的辞职申请。

D. 郑冲受到皇帝的称赞,皇帝通过赞美汉高祖刘邦的知人善任,回顾祖辈君臣的通力协作,进而夸赞了郑冲等人的勋劳,并间接表达了赏识之意。

8.把文中面横线的句子翻译成现代汉语。

(1)及高贵乡公讲《尚书》,冲执经亲授,与侍中郑小同俱被赏赐。

(2)昔我祖考,遭世多难,揽授英俊,与之断金,遂济时务,克定大业。

【答案】

5.D

6.C

7.D

8.(1)答案:到高贵乡公讲《尚书》时,郑冲手拿经书亲自讲授,与侍中郑小同一起被赏赐。(“及”“执”“亲”“与……俱”)

(2)答案:过去我的祖辈,遇到了世间很多灾难,招揽任用才智出众的人才,与他们同心协力,于是成就了世事,能够奠定国家大业。(“祖考”“揽授”“与之断金”“克”)

【解析】

6.回答此类题目,必须熟记文学常识的主要内容,区分文学常识的概念,仔细察看题干中的修饰限制成分。C项,致仕:古代官员正常退休。

7.本题考查学生对文本内容的理解。此题要在准确把握文意的墓础上,带着选项回到原文进行比较分析,作出判定。D项,“间接表达了赏识之意”错,应是直接表达。

8.本题考查学生翻译文言句子的能力。文言翻译要以直译为主,意译为辅,同时注意字字落实。翻译后的句子要通顺,不能出现病句。第一句得分点:“及”,等到;“执”,拿;“亲”,亲自;“与……俱”,与……一起。第二句得分点:“奚以……为”,表示反问,哪里用得着……呢。

参考译文:

郑冲,字文和,是荥阳开封人。从寒微的出身起家出仕,操守超群出众,生性恬静清心寡欲,专心研习经史典籍,于是广泛研习儒家及百家学说。有优美的风度,行动一定遵循礼制,任情率真,坚持本性。在乡里不沽名钓誉,因此州郡长官很久都对他不加礼遇。到了魏文帝做太子的时候,寻找和举荐地位低微的贤能之士,任命郑冲为文学侍从,不断升迁做了尚书郎,出京补任陈留太守。郑冲把儒雅作为(自己追求的)道德境界,任职没有办事干练(干局:谓办事的才干器局)的赞誉,吃蔬食,穿麻絮袍子,不营制个人产业,世人因此而看重他。大将军曹爽引荐他为从事中郎,转任散骑常侍、光禄勋。嘉平三年,被授予司空之职。到高贵乡公讲《尚书》时,郑冲手拿经书亲自讲授,与侍中郑小同一起被赏赐。不久转任司徒。常道乡公即位,郑冲被授予太保之职,职位在三司之上,进封寿光侯。郑冲官职的品级虽然达到宰相一级,却不参与尘俗之事(特指社交应酬之事)。当时晋文帝辅佐朝政,平定蜀国之后,命贾充.羊祜等人分别制定礼仪、法律制度,(他们)都先向郑冲咨询,然后再施行。

到魏元帝宣告禅让时,派郑冲捧策书。晋武帝登上皇位,任命郑冲做太傅,爵位晋升为公。不久,司隶李患、中丞侯史光上奏书说郑冲和何曾、苟额等人各自因为疾病,都应该免去官职。皇帝不准许。郑冲于是不再处理政事,上表自请退职。皇帝下诏美言劝阻,又派人申明晓谕。郑冲坚决推辞,交上印绶,诏书又不准许。泰始六年,下诏书说:“过去汉高祖凭借知人善任,因而能平定天下,追述功勋,把美名归于三俊。于是与功臣将符节分拿立下誓言,收藏在宗庙中,副本留在有关部门,以此昭明美德任用勋劳,从而保护辅翼王室。过去我的祖辈,遇到了世间很多灾难,招揽任用才智出众的人才,与他们同心协力,于是成就了世事,能够奠定国家大业。太傅寿光公郑冲、太保郎陵公何曾、太尉临淮公荀额各自崇尚德行仁义,明智公允忠诚,辅佐先皇,光大帝业。前司空博陵元公王沈、卫将军钜平侯羊祜才能兼及文武,忠诚恭敬正直,朕很赏识他们。”

九年,郑冲又向皇帝呈上奏章辞官。第二年去世。皇帝在朝堂致哀,追赠郑冲为太傅,赏赐郑冲贵族用棺材,朝服,一套寿衣,三十万钱,一百匹布。谥号为成。

概括要点中心,分析观点态度

(一)归纳内容要点,概括中心意思

1.细读原文。按人物的一个个小故事给文章分层,分清是何人在何时、何地、何职做了何事(起因、经过、结果),这些事有什么意义,文中还涉及了哪些人物,这些人物之间是什么关系,对事件各持什么态度,事件表现了主要人物的什么精神。

2.利用信息(明示的和隐藏的)。应注意分析选文的出处、注释等内容,当然也包括命题者在本题中所提供的75%的正确信息,此外还包括有关作者的情况、有关文学历史等方面的知识等。

3.细读选项。快速圈定四个选项在原文中的对应区域,比照两者有无异同。尤其要注意细节,发现出入,要对关键词语反复推敲。

(二) 分析作者在文中的观点态度

1.删繁就简,锁定重点。把握文中表述的重点信息。大篇幅文段的叙述重心是什么,议论性文字体现在哪里,勾画出直接体现作者观点的文字,进而分析概括。

2.留心结语,仔细推敲。有的文章的结尾有一段议论性的评价语言,如在选自《史记》的文段的结尾常有“太史公曰”这样的话,这往往是体现作者观点态度的所在,要仔细审读推敲。

3.综合分析,简要概括。有些文段中,作者的观点态度蕴含在所叙述的人物事件中,要综合把握事件的前因后果,从细节中分析提炼和概括。

题文相与析,机关巧识破

比对题文——解题者突围的命门由题及文,锁定区间;题文观照,细节比对。注意选项在对原文的转述过程中是否存在信息的本质变化。

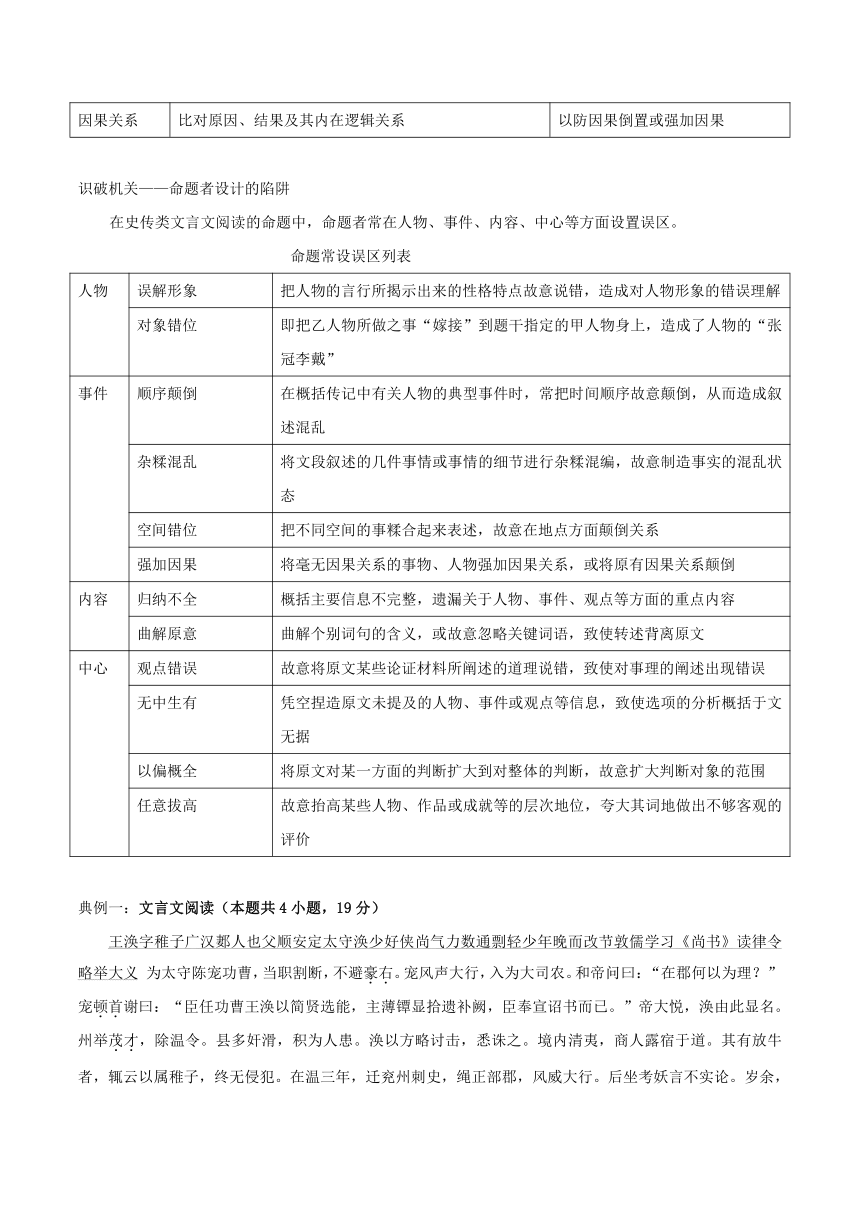

题文比对的角度、内容及目的

角度

题文比对的具体内容

比对目的

人事关系

分清主次人物在不同时间、不同地点做的不同事及不同结果

以防人事错位

时事关系

理清人物在何时做了何事,明确诸事的先后次序

以防时序错位

地事关系

比对选项中人物行为、时间、事件发生的地点与原文是否一致

以防地点错误

关键词语

准确把握原文中的关键词语,弄清其内容、观点或态度

以防曲解原意

添加内容

检查是否有故意添加的原材料中本无的内容

以防无中生有或于文无据

因果关系

比对原因、结果及其内在逻辑关系

以防因果倒置或强加因果

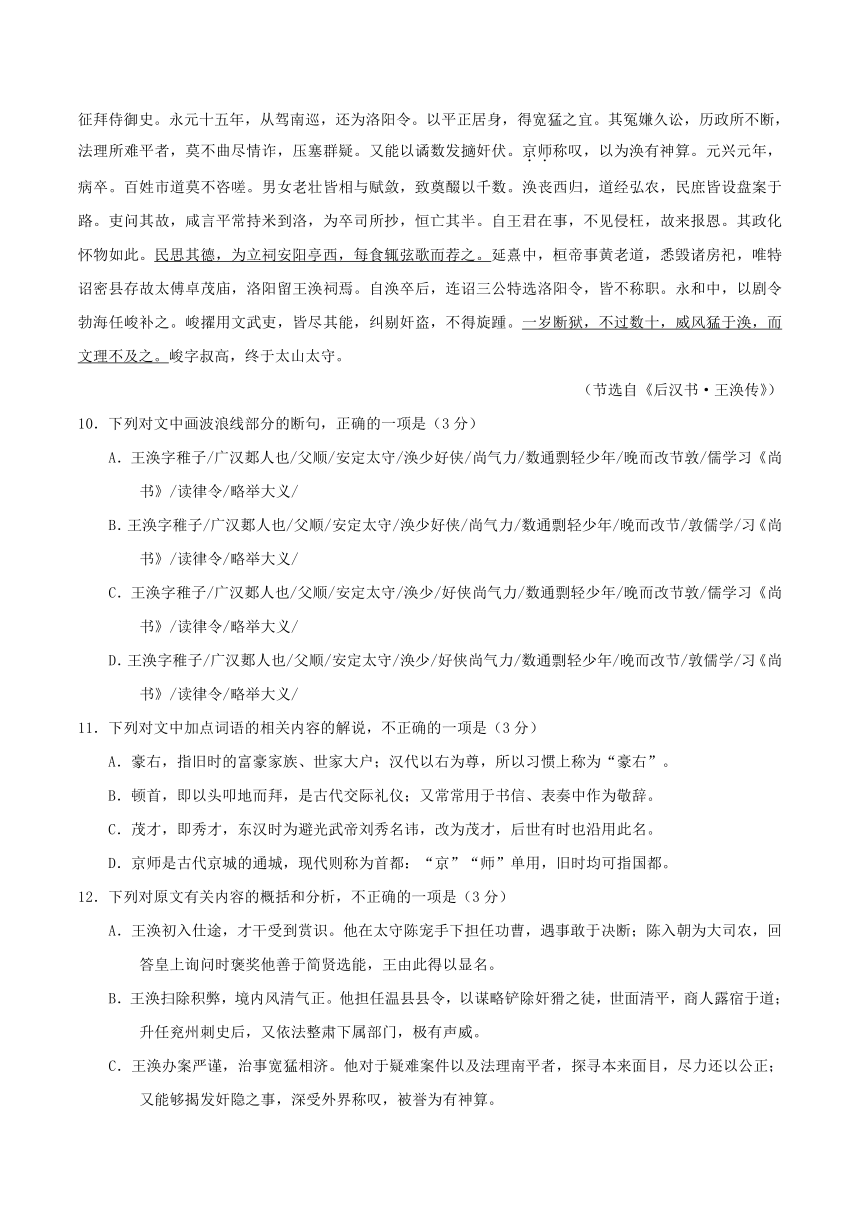

识破机关——命题者设计的陷阱

在史传类文言文阅读的命题中,命题者常在人物、事件、内容、中心等方面设置误区。

命题常设误区列表

人物

误解形象

把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解

对象错位

即把乙人物所做之事“嫁接”到题干指定的甲人物身上,造成了人物的“张冠李戴”

事件

顺序颠倒

在概括传记中有关人物的典型事件时,常把时间顺序故意颠倒,从而造成叙述混乱

杂糅混乱

将文段叙述的几件事情或事情的细节进行杂糅混编,故意制造事实的混乱状态

空间错位

把不同空间的事糅合起来表述,故意在地点方面颠倒关系

强加因果

将毫无因果关系的事物、人物强加因果关系,或将原有因果关系颠倒

内容

归纳不全

概括主要信息不完整,遗漏关于人物、事件、观点等方面的重点内容

曲解原意

曲解个别词句的含义,或故意忽略关键词语,致使转述背离原文

中心

观点错误

故意将原文某些论证材料所阐述的道理说错,致使对事理的阐述出现错误

无中生有

凭空捏造原文未提及的人物、事件或观点等信息,致使选项的分析概括于文无据

以偏概全

将原文对某一方面的判断扩大到对整体的判断,故意扩大判断对象的范围

任意拔高

故意抬高某些人物、作品或成就等的层次地位,夸大其词地做出不够客观的评价

典例一:文言文阅读(本题共4小题,19分)

王涣字稚子广汉郪人也父顺安定太守涣少好侠尚气力数通剽轻少年晚而改节敦儒学习《尚书》读律令略举大义 为太守陈宠功曹,当职割断,不避豪右。宠风声大行,入为大司农。和帝问曰:“在郡何以为理?”宠顿首谢曰:“臣任功曹王涣以简贤选能,主薄镡显拾遗补阙,臣奉宣诏书而已。”帝大悦,涣由此显名。州举茂才,除温令。县多奸滑,积为人患。涣以方略讨击,悉诛之。境内清夷,商人露宿于道。其有放牛者,辄云以属稚子,终无侵犯。在温三年,迁兖州刺史,绳正部郡,风威大行。后坐考妖言不实论。岁余,征拜侍御史。永元十五年,从驾南巡,还为洛阳令。以平正居身,得宽猛之宜。其冤嫌久讼,历政所不断,法理所难平者,莫不曲尽情诈,压塞群疑。又能以谲数发擿奸伏。京师称叹,以为涣有神算。元兴元年,病卒。百姓市道莫不咨嗟。男女老壮皆相与赋敛,致奠醊以千数。涣丧西归,道经弘农,民庶皆设盘案于路。吏问其故,咸言平常持米到洛,为卒司所抄,恒亡其半。自王君在事,不见侵枉,故来报恩。其政化怀物如此。民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。延熹中,桓帝事黄老道,悉毁诸房祀,唯特诏密县存故太傅卓茂庙,洛阳留王涣祠焉。自涣卒后,连诏三公特选洛阳令,皆不称职。永和中,以剧令勃海任峻补之。峻擢用文武吏,皆尽其能,纠剔奸盗,不得旋踵。一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。峻字叔高,终于太山太守。

(节选自《后汉书·王涣传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少好侠/尚气力/数通剽轻少年/晚而改节敦/儒学习《尚书》/读律令/略举大义/

B.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少好侠/尚气力/数通剽轻少年/晚而改节/敦儒学/习《尚书》/读律令/略举大义/

C.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少/好侠尚气力/数通剽轻少年/晚而改节敦/儒学习《尚书》/读律令/略举大义/

D.王涣字稚子/广汉郪人也/父顺/安定太守/涣少/好侠尚气力/数通剽轻少年/晚而改节/敦儒学/习《尚书》/读律令/略举大义/

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.豪右,指旧时的富豪家族、世家大户;汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

B.顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、表奏中作为敬辞。

C.茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改为茂才,后世有时也沿用此名。

D.京师是古代京城的通城,现代则称为首都:“京”“师”单用,旧时均可指国都。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.王涣初入仕途,才干受到赏识。他在太守陈宠手下担任功曹,遇事敢于决断;陈入朝为大司农,回答皇上询问时褒奖他善于简贤选能,王由此得以显名。

B.王涣扫除积弊,境内风清气正。他担任温县县令,以谋略铲除奸猾之徒,世面清平,商人露宿于道;升任兖州刺史后,又依法整肃下属部门,极有声威。

C.王涣办案严谨,治事宽猛相济。他对于疑难案件以及法理南平者,探寻本来面目,尽力还以公正;又能够揭发奸隐之事,深受外界称叹,被誉为有神算。

D.王涣政绩卓著,后任难以比肩。他死于洛阳令任上,皇上下令特选其继任者,均不称职;后来选用任俊,任充分发挥文武属吏才干,仍然忙得无法分身。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)民思其德,为立祠安阳亭西,每食辄弦歌而荐之。

(2)一岁断狱,不过数十,威风猛于涣,而文理不及之。

【答案】

10.B 11.D 12.D

13.(1)百姓思念王涣恩德,在安阳亭西为他建造祠堂,每到进食时就奏乐歌咏而祭祀他。

(2)一年间的断案,不过几十件,声威超过王涣,而在条理方面比不上他。

【解析】

11. 本题考查了解并掌握常见古代文化常识的能力。对于文化常识,应该熟记,注意容易设错点。“师”单用,不可指国都,一般指老师、军队。

12. 本题考查对文章内容的理解概括。D项,原文说“元兴元年,病卒”, 未点明是“死于洛阳令任上”。

13. 本题考查文言文翻译能力。重点关注文中实词、虚词、词类活用、句式,逐一译出重点词语,然后调整句式和结构。一定要有语境意识,根据上下文确定词句意义。采分点:(1)“为立祠安阳亭西”为省略句、状语后置句,正常语序为“于安阳亭西为之立祠”;“弦”为名词作动词,弹奏、奏乐;“荐”,根据上下文意推断为“祭祀、进献”。(2)“一岁”译为“一年”;“狱”为案件;“不过”古今异义,不超过;“文理”为条理。

译文:

王涣,字稚子,广汉郪人。父亲名顺,安定太守。年少时喜好行侠仗义打抱不平,崇尚力气和武艺,与强悍轻捷的少年交往频繁。后来才改变了自己的志向,钻研儒学,学习《尚书》,研读律令,大体明晓了这些书典的主要旨义。他担任郡太守陈宠的功曹后,对自己的职责认真负责,敢于决断,即使对豪强大户也决不留情。陈宠因而名声大震,被提升到朝中任大司农。汉和帝问他:“你在郡中是用什么办法治理政务的?”陈宠叩头回答说:“臣任用功曹王涣,让他选拔有才能的人处理各种事物;又让主簿镡显弥补纠正有漏洞的地方,我不过是奉命宣读皇上您的诏书罢了。”和帝十分高兴。王涣从此后开始知名。州里举荐王涣为茂才,并让他做温县县令。温县境内有很多奸猾之徒胡作非为,长期以来成了当地人的大患。王涣采取策略加以讨伐打击,把他们全都杀了。县境内安定太平,有的商人就在外面停宿。其中有放牛的人,都说自己是王涣的属下,始终没有人敢侵犯。王涣担任了三年温县县令后,升为兖州刺史,他严格地纠察鄙州所属郡县,声名大震。后来由于考核妖言不实而被定罪免官。一年多后,又被征召任命为侍御史。永元十五年。王涣随从皇帝南巡,返回后被任命为洛阳县令。他严格要求自己,办事清平公正,处理案件也宽严得当。其中那些含有冤情,长期告状,而历届官府所不能判决、按法律情理难以彰明、人们难以信服的案件,王涣无不弄清真伪,清除大家的疑点。同时他还用巧妙的办法,多次揭发和暴露隐密的坏人坏事。京城的人都称颂叹服他,认为王涣有神仙一样的智慧和妙算。元兴元年,王涣病死。百姓在市中和路上没有不叹息的。男女老少都共同集资,前去祭奠酿酒,多达数千人。王涣的灵枢向西运回家乡,路过弘农县,老百姓都在路旁摆设盘、碗加以祭奠。官吏问这样做的缘故,老百姓全都说平常带米到洛阳,被士卒衙门所盘剥,经常要损失一半,自从王涣任洛阳县令,不再有官吏掠夺侵扰的事情了,所以来祭奠以报答他的恩情。王涣的政治教化令人怀念感激达到这样的地步。人民思念王涣的恩德,在安阳亭西边为他建立一座祠堂,每餐都要伴着礼乐献上祭品。延熹年间,桓帝喜好黄老之术,将各种祭祀的处所全部毁掉,只特别留下诏密县保存已故太傅卓茂的祠庙,洛阳保留王涣的祠庙。自从王涣死了以后,皇帝连续下诏给三公令他们挑选洛阳令,都不称职。永和年间,急切下令勃海任峻补任洛阳令。任峻提拔任用文武官吏,都各尽所能,纠察捉拿奸盗,一刻也没有空闲,一年断案,不过数十件,威风远超王涣,但条理不如他。任峻字叔高,在太山太守任上去世。

文言文翻译快、准、通六大诀窍

留

保留古今词义完全相同的一些词。保留特定的专名术语,如人名、地名、民族名、官号、谥号、年

号、特殊称谓、特殊的学术或专业术语、现在已经消失的事物等。如《游褒禅山记》中的“褒禅山亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之”中的山名“褒禅山”“华山”、人名“慧褒”等均应保留不用翻译。

删

文言语句中有些虚词的用法,现代汉语没有类似用法,也没有类似的句法结构,翻译时只能删除。如发语词“夫”、起提宾作用的助词“之”以及一些凑足音节的助词。再如“师者,所以传道受业解惑也”中的“者”字表示提顿,“也”字煞尾,翻译时要删除。

补

文言文省略现象较为突出,如省略句中的主谓宾成分、介词、数词后面的量词,甚至还有省略一个分句的现象,翻译时应根据现代汉语的语法规律增补必要的语言成分。如“将军战河北,臣战河南”中“河北”“河南”前都省略了介词“于”,翻译时要补出。

换

对那些词义已经发展,用法已经变化,说法已经不同的词,在译文中替换为现代汉语相应的词。如把“吾、余、予”等换成“我”,把“尔、汝”等换成“你”。

调

主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置等倒装句,译文依据现代汉语的语言规范,对成分位置做必要的移位调整。如“君何以知燕王”,“何以”是“以何”的倒装,宾语前置句,意思是“为什么”。

变

指根据语境,灵活变通地翻译。尤其是碰到文言文中运用修辞或典故的地方时,应变通地翻译。①对比喻句的翻译,应尽量保留比喻的说法,如果不能保留,只译出本体即可。如《过秦论》中“金城千里”,可译为“方圆千里的铜墙铁壁”。②对借代句的翻译,一般只要把所代的事物写出来就可以了,如可以将“缙绅”“三尺”“纨绔”分别翻译成“官员”“法律”“富家子弟”。③对委婉说法的翻译,只要将委婉语句按照现代汉语的用语习惯表述出来就可以了,如可将“会猎”“更衣”翻译成“出兵征伐”“上厕所”。

在忠实于原文的基础上,灵活翻译有关文字。如“至若春和景明,波澜不惊”中的“波澜不惊”,可活译成“(湖面)风平浪静”。

文言文翻译口诀

古文翻译,自有顺序,首览全篇,掌握大意;

先明主题,搜集信息,由段到句,从句到词,

全都理解,连贯一起。对待难句,则须心细,

照顾前文,联系后句,仔细斟酌,揣摩语气,

力求做到,合情合理,词句之间,联系紧密。

若有省略,补出本意,加上括号,表示增意。

人名地名,不必翻译,人物称谓,依照惯例,

吾余为我,尔汝为你。省略倒装,都有规律。

实词虚词,随文释义,敏化语感,因句而异。

译完之后,还须仔细,逐句对照,体会语气,

句子流畅,再行搁笔。

典例二:把下列句子翻译成现代汉语。

1.此沛公左司马曹无伤言之。

译文:________________________________________

2.李氏子蟠,年十七,好古文。

译文:________________________________________

3.生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

译文:________________________________________

4.所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。

译文:________________________________________

5.竖子,不足与谋!

译文:________________________________________

6.今以钟磬置水中。

译文:________________________________________

7.率妻子邑人来此绝境。

译文:________________________________________

8.为肥甘不足于口与?

译文:________________________________________

【答案】

5.这小子不值得和他一起谋划大事!

6.现在把大钟放在水中。

7.带领妻子儿女和乡亲们来到这块和外界隔绝的地方。

8.是因为好吃的东西不够吃吗?

文言修辞的翻译

①比喻:比喻句是不能直译的,可变通翻译。

②借代:借代句翻译,要换借体为本体。

③用典:多用典故的普遍意义替换。

④婉说:避讳婉说句,按现代汉语的习惯表达方式替换。

⑤互文:根据上下文的相互呼应和相互补充的表意形式,结合起来翻译。

提醒:谨记翻译的基本原则:字字落实,句句落实。直译为主,意译为辅。

翻译注意事项

文言实词译得准透

一词多义

一词多义指一个词有多种含义。掌握常见文言多义实词,必须通过系统整理,结合具体语境来记忆。

词类活用

在古代汉语中,某些词在特定的语言环境中改变了它的基本用法,在句中充当其他词类和句子成分,这种临时的灵活运用,叫词类活用。主要类型如下:

名词活用

类型

典型例句

词义解释

作动词

晋军函陵(《烛之武退秦师》)

军:驻军

作状语

吾得兄事之(《鸿门宴》)

兄:像对待兄长一样

使动用法

先破秦入咸阳者王之(《鸿门宴》)

王:使……为王

意动用法

稍稍宾客其父(《伤仲永》)

宾客:把……当作宾客

动词活用

类型

典型例句

词义解释

作名词

吾射不亦精乎(《卖油翁》)

射:射箭的技术

使动用法

外连衡而斗诸侯(《过秦论》)

斗:使……斗

为动用法

等死,死国可乎(《陈涉世家》)

死:为……而死

形容词活用

类型

典型例句

词义解释

作名词

四美具,二难并(《滕王阁序》)

美:美好的事物。难:难得的贤主嘉宾

作动词

火尚足以明也(《游褒禅山记》)

明:照明

使动

用法

项伯杀人,臣活之(《鸿门宴》)

活:使……活

意动

用法

渔人甚异之(《桃花源记》)

异:认为……奇怪

数词活用

类型

典型例句

词义解释

作名词

合从缔交,相与为一(《过秦论》)

一:一体、整体

作动词

朝晖夕阴,气象万千(《岳阳楼记》)

万千:千变万化

作形

容词

蚓无爪牙之利……用心一也(《劝学》)

一:专一

古今异义词

古今异义指文言词语或短语的意义和用法与现代汉语不同的现象。主要类型如下:

类型

典型例句

词义分析

词义扩大

臣所以去亲戚而事君者(《廉颇蔺相如列传》)

古:指内外亲属父母等

今:指有血缘关系或姻亲关系的人

词义缩小

率妻子邑人来此绝境(《桃花源记》)

古:妻子儿女

今:妻子,与“丈夫”相对

词义转移

行李之往来(《烛之武退秦师》)

古:出使的人

今:出门所带的包裹、箱子等

词义弱化

未尝有坚明约束者也(《廉颇蔺相如列传》)

古:遵守约定

今:限制使不出范围

词义强化

璧有瑕,请指示王(《廉颇蔺相如列传》)

古:指给人看

今:表示上对下申明处理问题的原则和方法

色彩变化

先帝不以臣卑鄙(《出师表》)

古:身份低微,见识短浅

今:指品质恶劣,贬义词

通假字

通假字是指文言文中用读音相同或者相近的字代替本字的用字现象。主要类型如下:

类型

典型例句

词义分析

同音通假

燕王诚振怖大王之威(《荆轲刺秦王》)

“振”通“震”,恐惧

增加偏旁

政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)

“具”通“俱”,全,皆

形近通假

学而时习之,不亦说乎(《论语》)

“说”通“悦”,愉快

偏义复词

文言文中,由两个意义相近或相反的语素合成,而意义却偏在其中一个语素上,另一个则起陪衬作用,这类词就叫偏义复词。如:

典型例句

偏义分析

陟罚臧否,不宜异同(《出师表》)

异同:偏义复词,偏在“异”上,意思是“不同”

昼夜勤作息,伶俜萦苦辛(《孔雀东南飞 并序》)

作息:偏义复词,偏在“作”上,意思是“劳作”

典例三:

1.下列对“患”的含义解释错误的一项是(3分)( )

A.欲勿予,即患秦兵之来 (忧虑,担心)

B.诸侯之所大患,固不在战矣 (忧患)

C.不患寡而患不均 (忧虑,担忧)

D.故患有所不辟也 (担忧)

【答案】D

2.下列对“疾”的含义解释错误的一项是(3分)( )

A.君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 (痛恨,讨厌)

B.春风得意马蹄疾 (快,迅速)

C.草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻 (锐利)

D.顺风而呼,声非加疾也 (强,声音宏大)

【答案】B

【解析】疾:敏捷,轻快。

3.下列句中加点的“却”字,意义和用法与例句相同的一项是(3分)( )

例句:却与小姑别,泪落连珠子

A.相如因持璧却立

B.却话巴山夜雨时

C.却匈奴七百余里

D.却是旧时相识

【答案】A

虚词的性质和特点

性质:虚词,是与实词相对而言的,是指意义较虚,没有实在意义的词语。包括代词、副词、介词、连词、助词和叹词等。

特点

①从意义上看,虚词表示实词(短语)之间、句子之间的意义关系、结构关系以及语气,有的能用现代汉语翻译,有的不能。

②从语法功能上看,有的虚词与名词或名词性短语组成介词结构,能充当状语、补语,有的起连接词语或句子的作用(如连词、结构助词),有的起标志性作用(如宾语前置的标志、定语后置的标志)。

文言虚词意义和用法推断技巧例析

1.代入判断法——而

可用“就、随后、那么”替代,多为承接关系;可用“可是、但是”替代,多为转折关系。

而——并列、承接、修饰关系的判断规律

结构特点

词义解释

关系判断

前后词语地位相同,互换位置而语意不变

又、和、并

并列关系

前后词语有时间或逻辑上的先后顺序

接着、然后

承接关系

前面是状语,后面是动词

地、着

修饰关系

位置判断法——乎

若在句尾或句中,作语气助词,多表感叹、疑问或反问;若在形容词后,则多作词尾。若在名词、代词或名词性短语之前,多作介词,表动作行为发生的时间、处所、对象等;若用于形容词后,则作介词,表比较。

句意分析法——其

如“其皆出于此乎”(《师说》),根据句意“大概都出于这个原因吧”,即可确定“其”在这里作副词,表示揣度语气,意思是“大概”。

结构分析法——为

如:“如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”(《鸿门宴》)句中三个“为”,前两句主语分别是“人”和 “我”,宾语是“刀俎”和“鱼肉”,句中前两个“为”处在两个名词之间,应做谓语动词,译为“是”;第三句“何辞”,即“辞何”,是动宾结构,主语承前省略,句末的“为”是表疑问的语气词,无实在意义。

再如:“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,这两句是结构相同的对称句,句中的“而”是表修饰关系的连词,那么“以”应该与其相同,也是表修饰关系的连词。

搭配对象判断法——以

(1)“以+代词、名词或名词性短语”,“以”为介词,如“以一璧之故逆强秦之欢”(《廉颇蔺相如列传》),“以”与名词性短语“一璧之故”构成介宾短语,做状语,表原因。

(2)“以+动词”,“以”为连词,如“属余作文以记之”,“以”为连词,表目的。

(3)“以”后跟复句的一个分句,则多为连词,表原因。如“晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋且贰于楚也”,“以”为连词,表原因。

调换语序判断法——与

“与”前后的词或短语语序可调换,“与”为连词;若不可调换,则“与”为介词。

借助用法判断法——因

“因”+代词、名词或名词性短语组成介宾短语,“因”为介词,如“因宾客至蔺相如门谢罪”(《廉颇蔺相如列传》),“因”是介词,意思是“通过,经由”。

理解与现代汉语不同的句式和用法

与现代汉语不同的句式

判断句——译成含有判断词“是”的句子

类型

典型例句

……者,……也

廉颇者,赵之良将也(《廉颇蔺相如列传》)

……者也

沛公之参乘樊哙者也(《鸿门宴》)

……也

生,亦我所欲也(《鱼我所欲也》)

乃

当立者乃公子扶苏(《陈涉世家》)

则

此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

为

如今人方为刀俎,我为鱼肉(《鸿门宴》)

非

人非生而知之者(《师说》)

无标志

今臣亡国贱俘(《陈情表》)

被动句——翻译成含有“被”字的句子

类型

典型例句

……于……

而君幸于赵王(《廉颇蔺相如列传》)

……见……

而燕国见陵之耻除矣(《荆轲刺秦王》)

见……于……

吾长见笑于大方之家(《秋水》)

……为……

父母宗族,皆为戮没(《荆轲刺秦王》)

为……所……

为国者无使为积威之所劫哉(《六国论》)

……为所……

若属皆且为所虏(《鸿门宴》)

……被……

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去(《永遇乐·京口北固亭怀古》)

受……于

吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人(《赤壁之战》)

无标志

洎牧以谗诛(《六国论》)

省略句——翻译时需补出省略成分的句子

类型

典型例句

省略主语

(沛公)未得与项羽相见(《鸿门宴》)

省略谓语动词

除臣(为)洗马(《陈情表》)

省略动词宾语

则与(之)斗卮酒(《鸿门宴》)

省略介词宾语

于是秦王不怿,为(赵王)一击缶(《廉颇蔺相如列传》)

省略介词

将军战(于)河北,臣战(于)河南(《鸿门宴》)

省略兼语

使(之)快弹数曲(《琵琶行并序》)

倒装句式——翻译时要复位前置或后置成分的句子

宾语前置句

类型

典型例句

用“之”“是”将宾语前置

句读之不知,惑之不解(《师说》)

无乃尔是过与(《季氏将伐颛臾》)

主谓倒装

甚矣,汝之不惠(《愚公移山》)

疑问句中,疑问代词作宾语

大王来何操(《鸿门宴》)

否定句中,代词作宾语

每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也(《隆中对》)

无标志

仁义不施而攻守之势异也(《过秦论》)

定语后置句

类型

典型例句

中心词+定语+者

郑人有欲买履者(《郑人买履》)

中心词+之+定语

蚓无爪牙之利,筋骨之强(《劝学》)

中心词+之+定语+者

石之铿然有声者,所在皆是也(《石钟山记》)

中心词+而+定语+者

缙绅而能不易其志者(《五人墓碑记》)

中心词+数量词

沛公兵十万,在霸上(《鸿门宴》)

状语后置句

类型

典型例句

动词+以+宾语

私见张良,具告以事(《鸿门宴》)

动词+于(乎)+宾语

青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

生乎吾前(《师说》)

形容词+于(乎)+宾语

是何异于刺人而杀之(《寡人之于国也》)

其闻道也亦先乎吾(《师说》)

固定句式——按固定格式翻译的句子

类型

常见固定句式

通常翻译格式

表

感

叹

何其……也、一何……

多么……啊

……之谓也、其……之谓也、其……之谓乎

说的就是……啊、大概说的就是……吧

表

陈

述

有以、无以、有所、无所、比及、为……所、以为、以……为

有……用来、没有……用来、有……的、没有……的、等到……的时候、……被……、认为、把……当作

表

疑

问

如何、奈何、若何

怎么、怎么样、怎么办

何以

用什么办法、为什么、凭借什么

如……何、奈……何、若……何

对(把)……怎么办(怎么样)

何……焉为

有什么……呢

表

反

问

独……耶、独……哉

难道……吗

何以……为、何……为

为什么、干什么

庸……乎

哪管……吗、难道……吗

其……乎(邪)

难道……吗

岂……乎(哉)

难道……吗、怎么……呢

不亦……乎、无乃……乎、得无……乎

不是……吗、恐怕……吧、莫非……吧

表

比

较

与……孰、孰与、孰若

跟……比较,哪一个……

表

选

择

非……则

不是……就是

其……其……

是……还是……

典例四:阅读下面文言文片段,翻译文中画横线的句子(注意特殊句式)。(15分)

初,吴之未平也,浚在弋阳,南北为互市,而诸将多相袭夺以为功。吴将蔡敏守于沔中,其兄珪为将在秣陵,与敏书曰:“古者兵交,使在其间,军国固当举信义以相高。而闻疆场之上,往往有袭夺互市,甚不可行,弟慎无为小利而忘大备也。”候者得珪书以呈浚,浚曰:“君子也。”及渡江,求珪,得之,问其本,曰:“汝南人也。”浚戏之曰:“吾固疑吴无君子,而卿果吾乡人。”

(选自《晋书·周浚传》,有删改)

1.吴将蔡敏守于沔中,其兄珪为将在秣陵。(5分)

2.而闻疆场之上,往往有袭夺互市,甚不可行,弟慎无为小利而忘大备也。(5分)

3.浚戏之曰:“吾固疑吴无君子,而卿果吾乡人。”(5分)

【答案】

1.吴国将领蔡敏在沔中驻守,蔡敏的哥哥蔡珪在秣陵带兵。

2.我却听说在交界地带,常常发生袭取贸易物资的事情,这么做很不应该,弟弟要多注意,千万别为小利而忘记军国防务大事。

3.周浚开玩笑说:“我原本怀疑吴地没有君子,而您果然是我的同乡。”

【译文】

小试身手

一、阅读下面的文言文,完成下列小题。

王审琦字仲宝,其先辽西人。后徒家洛阳.汉乾祜初,隶周祖帐下,性纯谨,.甚亲任之。从平李守贞,以功署厅直左番副将。世宗召禁军诸校宴射苑中,审琦连中的,世宗嘉之,赏赍有加。俄领勤州刺史。亲征淮南,舒州坚璧未下,诏以郭令图领刺史,命审琦以精骑攻其城,一夕拔之,擒其刺史,获铠仗军储数十万计。令图既入城,审琦等遂救黄州,数日,令图为舒人所逐。审琦选轻骑衔枚夜发,信宿①至城下,大败舒人,令图得复还治所。从征李筠,为御营前洞屋都部署,为飞石所伤,车驾临视。建隆②二年,出为忠正军节度。在镇八年,为政宽简。所部邑令以罪停其录事吏,幕僚白令不先咨府,请按之。审琦日:“五代以来诸侯强横令宰不得专县事今天下治平我忝守藩维而部内宰能斥去黠吏诚可嘉尔何按之有”闻者叹服。审琦重厚有方略,尤善骑射。镇寿春,岁得租课,量入为出,未尝有所诛求。素不能饮,尝侍宴,太祖酒酣仰祝日:“酒,天之美禄;审琦,朕布衣交也。方与朕共享富贵,何靳之不令饮邪?”祝毕,顾谓审琦日:“天必赐卿酒量,试饮之,勿惮也。”审琦受诏,饮十杯无苦。自此侍宴常引满,及归私家即不能饮,或强饮辄病。开宝二年,从征太原,为御营四面都巡检。三年,改镇许州,赐甲第,留京师。太祖尝召审琦宴射苑中,连中的,赐御马、黄金鞍勒。六年,与高怀德并加同平章事。七年,卒,年五十。初,审琦暴疾,不能语,帝亲临视,及卒,又幸其第,哭之恸。赐中书令.追封琅琊郡王.赙赠加等。葬日,又为废朝。

(节选自《宋史·王审琦传》,有删改)

[注] ①信宿:连住两夜,也表示两夜。②建隆,北宋宋太祖开国年号。

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 五代以来/诸侯强横令/宰不得专县事/今天下治平/我忝守藩维/而部内宰能斥去黠吏/诚可嘉尔/何按之有/

B. 五代以来/诸侯强横令/宰不得专县事/今天下治平/我忝守藩维而部内/宰能斥去黠吏/诚可嘉尔/何按之有/

C. 五代以来/诸侯强横/令宰不得专县事/今天下治平/我忝守藩维/而部内宰能斥去黠吏/诚可嘉尔/何按之有/

D. 五代以来/诸侯强横/令宰不得专县事/今天下治平/我忝守藩维而部内/宰能斥去黠吏/诚可嘉尔/何按之有/

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. 衔枚是古代行军时,士卒口中衔着形状如筷子的器具,防止喧哗,以免被发觉。

B. 出是指京官因获罪被贬谪到地方任职,如白居易《琵琶行》中“予出官二年”。

C. 布衣交,指贫贱之交,也指有地位的人与平民的交往,布衣是古代平民的衣着。

D. 赙赠是指封建时代,死者的上司及亲戚朋友拿出钱财帮助丧家办理丧事的习俗。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 王审琦禀性纯谨,深受宠信。他曾经先后在后汉、后周、北宋任职,多被委以重任。作战受伤,皇上亲自探望;去世时,皇上亲临其家吊唁。

B. 王审琦善射,但不喜饮。周世宗、宋太祖都曾在苑中宴射,请他表演射箭,他连连中的,受到丰厚赏赐;身为武将,他酒量很好,但一向不喜饮酒。

C. 王审琦能征善战,不避危险。他曾带领精骑一夜打下舒州城,之后又神速回师救援郭令图,立下奇功;征讨李筠时,他亲自上阵,被飞石击伤。

D. 王审琦为政宽简,体恤百姓。他辖区内的县令不向他请示就擅自处理他手下的官吏,王审琦不但不生气反而嘉许;征收租税从不过分,够用即可。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)汉乾祜初,隶周祖帐下,性纯谨,甚亲任之。

(2)初,审琦暴疾,不能语,帝亲临视,及卒,又幸其第,哭之恸。

【答案】

1.C

2.B

3.B

4.(1)(后)汉乾祐初年,王审琦隶属周太祖帐下,他本性纯良谨慎,(周太祖)很亲近信任他。

(2)当初,王审琦突患重病,不能说话,太祖亲自探望,等到王审琦去世后,又到他的宅第,痛哭哀悼他。

【解析】

3.B项“他酒量很好”错。文中有“素不能饮”的说法;“饮十杯无苦”是为了维护皇上脸面,显得皇上祈祷很灵验;“及归私家即不能饮,或强饮辄病”也可看出他酒量不是很好。

4.翻译句子要以直译为主,意译为辅,字字落实,达到“信、达、雅”的标准。同时要注意实词:一词多义、词类活用、古今异义、通假字的翻译;还要注意一些虚词,一些虚词,也有意义;再就是注意一些特殊句式的翻译也要到位。

参考译文:

王审琦字仲宝,其祖先是辽西人,后来迁家到洛阳。后汉乾祐初年,王审琦隶属周太祖帐下,他本性纯良谨慎,(周太祖)很亲近信任他。跟从太祖平定李守贞,因功兼任厅直左番副将。世宗召集禁军各位将校在苑中宴射,王审琦连连中的,世宗很欣赏他,大加赏赐。不久兼任勤州刺史。世宗亲自征伐淮南,舒州城墙坚固攻不下来,诏令由郭令图兼任刺史,命王审琦率精锐的骑兵攻城,一晚上攻了下来,擒获舒州刺史,获得铠甲、仪仗等军中装备数十万。郭令图入城后,王审琦等人就去救黄州,几天后,郭令图被舒人赶走。王审琦选择轻装的骑兵连夜衔枚出发,第二天夜里就赶到舒州城下,大败舒人,郭令图得以又回到治所。王审琦跟从皇帝征讨李筠,任御营前洞屋都部署,被飞石击伤,皇帝亲自探视。建隆二年,出京任忠正军节度使。在地方做官八年,为政宽和简易。辖区内县令因王审琦的录事吏犯罪而停了他的职,幕僚认为县令不先征求节度府意见,请求治县令的罪。王审琦说:“五代以来,诸侯强横,令宰不得专断县里政事。现在天下平定,我有幸忝任藩镇,而辖区内邑宰能斥去奸狡官吏,实在令人高兴,有什么需要治罪的呢?”听到这些话的人都赞叹佩服。王审琦为人温厚稳重有谋略,尤其擅长骑射。镇守寿春时,每年收得的租税,量入为出,从未过分强制征收。王审琦一向不能饮酒,曾经陪侍皇帝用宴,太祖酒酣后仰天祷告道:“酒是天赐好礼;审琦是我的布衣之交。正要与我共享富贵,为什么对他吝啬让他不能饮酒呢?”祷告完毕,回头看着王审琦说:“上天一定赐给你酒量,试着喝,不要怕。”王审琦受令,喝下十杯酒也不感到痛苦。从此陪宴常常斟满酒杯,等到回到家里就不能喝了,有时勉强喝了就会生病。开宝二年,跟从宋太祖征讨太原,任御营四面都巡检。开宝三年,改为镇守许州,皇上赐给他豪宅,留在京师。太祖曾经召王审琦在禁苑中饮宴射猎,王审琦连连中的,皇上赐给他御马和黄金装饰的马具。开宝六年,与高怀德一同加任同平章事。开宝七年,王审琦去世,终年五十岁。当初,王审琦突患重病,不能说话,太祖亲自探望,等到王审琦去世后,又到他的宅第,痛哭哀悼他。赐中书令,追封为琅琊郡王,赐钱办丧事待遇加等。下葬那天,又为他停朝致哀。

二、阅读下面的文言文,完成下列小题。

郑冲,字文和,荥阳开封人也。起自寒微卓尔立操清恬寡欲耽玩经史遂博究儒术及百家之言有姿望动必循礼任真自守不要乡曲之誉由是州郡久不加礼。及魏文帝为太子,搜扬侧陋①,命冲为文学,累迁尚书郎,出补陈留太守。冲以儒雅为德,莅职无干局之誉,箪食媪袍,不营资产,世以此重之。大将军曹爽引为从事中郎,转散骑常侍、光禄勋。嘉平三年,拜司空。及高贵乡公讲《尚书》,冲执经亲授,与侍中郑小同俱被赏赐。俄转司徒。常道乡公即位,拜太保,位在三司之上,封寿光侯。冲虽位阶台辅,而不预世事。时文帝辅政,平蜀之后,命贾充、羊祜等分定礼仪、律令,皆先谘于冲,然后施行。及魏帝告禅,使冲奉策。武帝践祚,拜太傅,进爵为公,顷之,司隶李憙、中丞侯史光奏冲及何曾、荀顗等各以疾病,俱应免官。帝不许。冲遂不视事,表乞骸骨。优诏不许,遣使申喻。冲固辞,上貂蝉印绶,诏又不许。泰始六年,诏曰:“昔汉祖以如人善任,克平宇宙,推述勋劳,归美三俊。遂与功臣剖符作誓,藏之宗庙,副在有司,所以明德庸②勋,藩翼王室者也。昔我祖考,遭世多难,揽授英俊,与之断金,遂济时务,克定大业。太傅寿光公郑冲、太保郎陵公何曾、太尉临淮公荀顗各尚德依仁,明允笃诚,翼亮先皇,光济帝业。故司空博陵元公王沈、卫将军钜平侯羊祜才兼文武,忠肃居正,朕甚嘉之。”九年,冲又抗表致仕。明年薨。帝于朝堂发哀,追赠太傅,赐秘器,朝服,衣一袭,钱三十万,布百匹。谥曰成。

(节选自《晋书·郑冲传》)

【注】①搜:寻找。扬:选拔、举荐。侧:同“仄”。侧陋:隐伏,卑微,引申指地位低微。②庸:古同“佣”,雇佣,任用。

5.下列对文中面波浪线部分的断句,正确的一项是

A. 起自寒微/卓尔赢操/清恬寡欲/耽玩经史/遂博究儒术及百家之言/有姿望动/必循礼任真自守/不要乡曲之誉/由是州郡久不加礼/

B. 起自寒微/卓尔市操/清恬寡欲耽玩/经史遂博/究儒术及百家之言/有姿望/动必循礼/任真自守/不要乡曲之誉/由是州郡久不加礼/

C. 起自寒微/卓尔赢操/清恬寡欲耽玩/经史遂博/究儒术及百家之言/有姿望动/必循礼任真自守/不要乡曲之誉/由是州郡久不加礼/

D. 起自寒微/卓尔赢操/清恬寡欲/耽玩经史/遂博究儒术及百家之言/有姿望/动必循礼/任真自守/不要乡曲之誉/由是州郡久不加礼/

6.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是

A. 出,指从京城调出,到地方为官。文中郑冲由京官尚书郎补任地方官陈留太守。

B. 朕,我,我的。秦以前,不论尊卑,皆自称朕;后自秦始皇起,用为皇帝自称。

C. 致仕,指古代官员自请加职或升职。文中郑冲致仕是想为周家担负更重的责任。

D. 秘器,指棺木。郑冲去世时,武帝为了表示对郑冲的恩宠,赐给他棺木以安葬。

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 郑冲注重修养,作风朴素。任陈留太守时,他把儒雅作为自己追求的道德境界,任职不求美名,吃蔬食,穿麻絮袍子,不营私产,世人因此看重他。

B. 郑冲洁身自好,受人尊重,做太保时,级别虽已和宰相相同,但他从来不参与世俗的事务;贾充、羊祜等人制定礼仪、法律制度,都是先求教于他。

C. 郑冲是武帝的心腹之臣。在李憙、史光等人以疾病为由奏请免去郑冲等人的官职时,武帝依然对郑冲坚信不疑,并一次次地驳回他的辞职申请。

D. 郑冲受到皇帝的称赞,皇帝通过赞美汉高祖刘邦的知人善任,回顾祖辈君臣的通力协作,进而夸赞了郑冲等人的勋劳,并间接表达了赏识之意。

8.把文中面横线的句子翻译成现代汉语。

(1)及高贵乡公讲《尚书》,冲执经亲授,与侍中郑小同俱被赏赐。

(2)昔我祖考,遭世多难,揽授英俊,与之断金,遂济时务,克定大业。

【答案】

5.D

6.C

7.D

8.(1)答案:到高贵乡公讲《尚书》时,郑冲手拿经书亲自讲授,与侍中郑小同一起被赏赐。(“及”“执”“亲”“与……俱”)

(2)答案:过去我的祖辈,遇到了世间很多灾难,招揽任用才智出众的人才,与他们同心协力,于是成就了世事,能够奠定国家大业。(“祖考”“揽授”“与之断金”“克”)

【解析】

6.回答此类题目,必须熟记文学常识的主要内容,区分文学常识的概念,仔细察看题干中的修饰限制成分。C项,致仕:古代官员正常退休。

7.本题考查学生对文本内容的理解。此题要在准确把握文意的墓础上,带着选项回到原文进行比较分析,作出判定。D项,“间接表达了赏识之意”错,应是直接表达。

8.本题考查学生翻译文言句子的能力。文言翻译要以直译为主,意译为辅,同时注意字字落实。翻译后的句子要通顺,不能出现病句。第一句得分点:“及”,等到;“执”,拿;“亲”,亲自;“与……俱”,与……一起。第二句得分点:“奚以……为”,表示反问,哪里用得着……呢。

参考译文:

郑冲,字文和,是荥阳开封人。从寒微的出身起家出仕,操守超群出众,生性恬静清心寡欲,专心研习经史典籍,于是广泛研习儒家及百家学说。有优美的风度,行动一定遵循礼制,任情率真,坚持本性。在乡里不沽名钓誉,因此州郡长官很久都对他不加礼遇。到了魏文帝做太子的时候,寻找和举荐地位低微的贤能之士,任命郑冲为文学侍从,不断升迁做了尚书郎,出京补任陈留太守。郑冲把儒雅作为(自己追求的)道德境界,任职没有办事干练(干局:谓办事的才干器局)的赞誉,吃蔬食,穿麻絮袍子,不营制个人产业,世人因此而看重他。大将军曹爽引荐他为从事中郎,转任散骑常侍、光禄勋。嘉平三年,被授予司空之职。到高贵乡公讲《尚书》时,郑冲手拿经书亲自讲授,与侍中郑小同一起被赏赐。不久转任司徒。常道乡公即位,郑冲被授予太保之职,职位在三司之上,进封寿光侯。郑冲官职的品级虽然达到宰相一级,却不参与尘俗之事(特指社交应酬之事)。当时晋文帝辅佐朝政,平定蜀国之后,命贾充.羊祜等人分别制定礼仪、法律制度,(他们)都先向郑冲咨询,然后再施行。

到魏元帝宣告禅让时,派郑冲捧策书。晋武帝登上皇位,任命郑冲做太傅,爵位晋升为公。不久,司隶李患、中丞侯史光上奏书说郑冲和何曾、苟额等人各自因为疾病,都应该免去官职。皇帝不准许。郑冲于是不再处理政事,上表自请退职。皇帝下诏美言劝阻,又派人申明晓谕。郑冲坚决推辞,交上印绶,诏书又不准许。泰始六年,下诏书说:“过去汉高祖凭借知人善任,因而能平定天下,追述功勋,把美名归于三俊。于是与功臣将符节分拿立下誓言,收藏在宗庙中,副本留在有关部门,以此昭明美德任用勋劳,从而保护辅翼王室。过去我的祖辈,遇到了世间很多灾难,招揽任用才智出众的人才,与他们同心协力,于是成就了世事,能够奠定国家大业。太傅寿光公郑冲、太保郎陵公何曾、太尉临淮公荀额各自崇尚德行仁义,明智公允忠诚,辅佐先皇,光大帝业。前司空博陵元公王沈、卫将军钜平侯羊祜才能兼及文武,忠诚恭敬正直,朕很赏识他们。”

九年,郑冲又向皇帝呈上奏章辞官。第二年去世。皇帝在朝堂致哀,追赠郑冲为太傅,赏赐郑冲贵族用棺材,朝服,一套寿衣,三十万钱,一百匹布。谥号为成。