专题15古诗文阅读-2018初升高语文衔接

文档属性

| 名称 | 专题15古诗文阅读-2018初升高语文衔接 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 265.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-07-09 11:16:23 | ||

图片预览

文档简介

2018初升高语文衔接 专题十五 古诗文阅读

鉴赏古代诗歌的方法指要

1.“三斧定岗”晓大意

鉴赏古代诗歌,首先要读标题、读作者、读注释。做好这“三读”,就能“三斧子定瓦岗”。

读标题:看诗歌标题,圈出题眼(某一词语)。有的标题实际上就概括了诗的主要内容,或者暗示了该诗的感情基调。由标题可初步判定诗歌的题材。

读作者:一般试题中的诗歌都是能代表作者主要创作风格的诗作,回忆作者所处的朝代及其创作风格、主流思想,对整体鉴赏很有好处。例如,李白的诗热烈奔放,豪迈飘逸;杜甫的诗沉郁顿挫,忧国忧民;王维的诗“诗中有画”,含蓄生动,闲适空寂;杜牧的诗含蓄绰约,借古讽今。鉴赏诗歌要知人论世,所谓“知人”就是清楚作者的生平、思想和风格。如果不熟悉诗歌的作者,还有一个方法就是“论世”,注意时代对作家的影响(如南宋对诗人爱国思想的影响)。

抒情类诗歌大致分为两类:一类由诗人设身代言,即诗人设想自己就是诗中的人,为他们倾诉衷肠;一类是诗人直抒胸臆,抒情主人公的形象也就是诗人自身的形象。总体来看,后一类居多。

读注释:注释对鉴赏诗歌有重要作用,虽篇幅短小,却是命题人给考生的提示。有的介绍写作背景,那是在提示本诗的思想内容;有的介绍相关诗句,那是在提示本诗的用典或其意境;有的介绍作者,那是在提示本诗的写作风格。注意,注释有助于了解诗人所处时代背景,寻找到诗歌内容和情感的线索,而这些恰是解题所需的关键信息。如果了解历史,弄清了作品创作的时代背景,即使读不懂诗文,也能找对整体方向,快速答题。

2.熟悉题材,有的放矢

熟悉古代诗歌的题材类型,就能有的放矢。思乡诗、咏史诗、咏物诗、送别诗、边塞诗、山水诗、闺怨诗等七类诗歌内容不同,抒发的感情更不同。如山水诗抒发喜爱山川美景之情、怡然自得的闲适情趣,表达远离污浊官场的洁身自好情怀;边塞诗表达渴望建功立业的豪情、征人久戍边关的乡思或壮志未酬的怨愤;送别诗抒发黯然销魂的离愁别绪。

3.抓点带面,把握主旨

鉴赏诗歌,要重视诗歌中的“情感语”,即诗歌标题或正文中直接表达作者情感的语句,每句圈出一两个词作为句眼,特别注意诗歌中的表现情感的形容词和副词(如:孤、独、愁、寂)。许多诗歌中不仅交代诗歌所咏对象和事件,还常以“怨、愤、哀、喜、别”等词语点明全诗感情基调和写作目的。高考所选诗歌大多具有篇末点题的特点,后半部分一般运用议论、抒情手法,揭示诗歌的主旨,因此把握诗歌主旨的捷径就是深入探究诗歌中末尾一、两句含意。

4.涵泳画面,体会情思

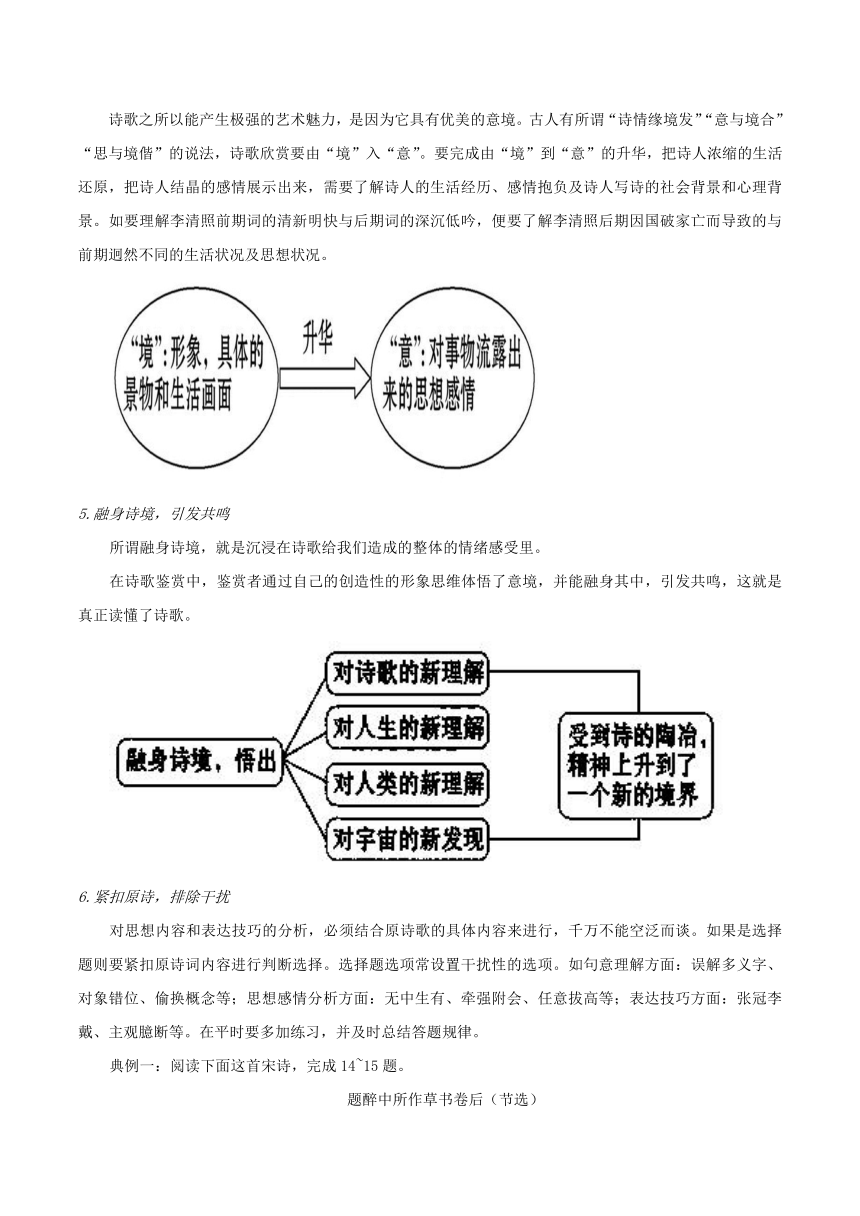

诗歌之所以能产生极强的艺术魅力,是因为它具有优美的意境。古人有所谓“诗情缘境发”“意与境合”“思与境偕”的说法,诗歌欣赏要由“境”入“意”。要完成由“境”到“意”的升华,把诗人浓缩的生活还原,把诗人结晶的感情展示出来,需要了解诗人的生活经历、感情抱负及诗人写诗的社会背景和心理背景。如要理解李清照前期词的清新明快与后期词的深沉低吟,便要了解李清照后期因国破家亡而导致的与前期迥然不同的生活状况及思想状况。

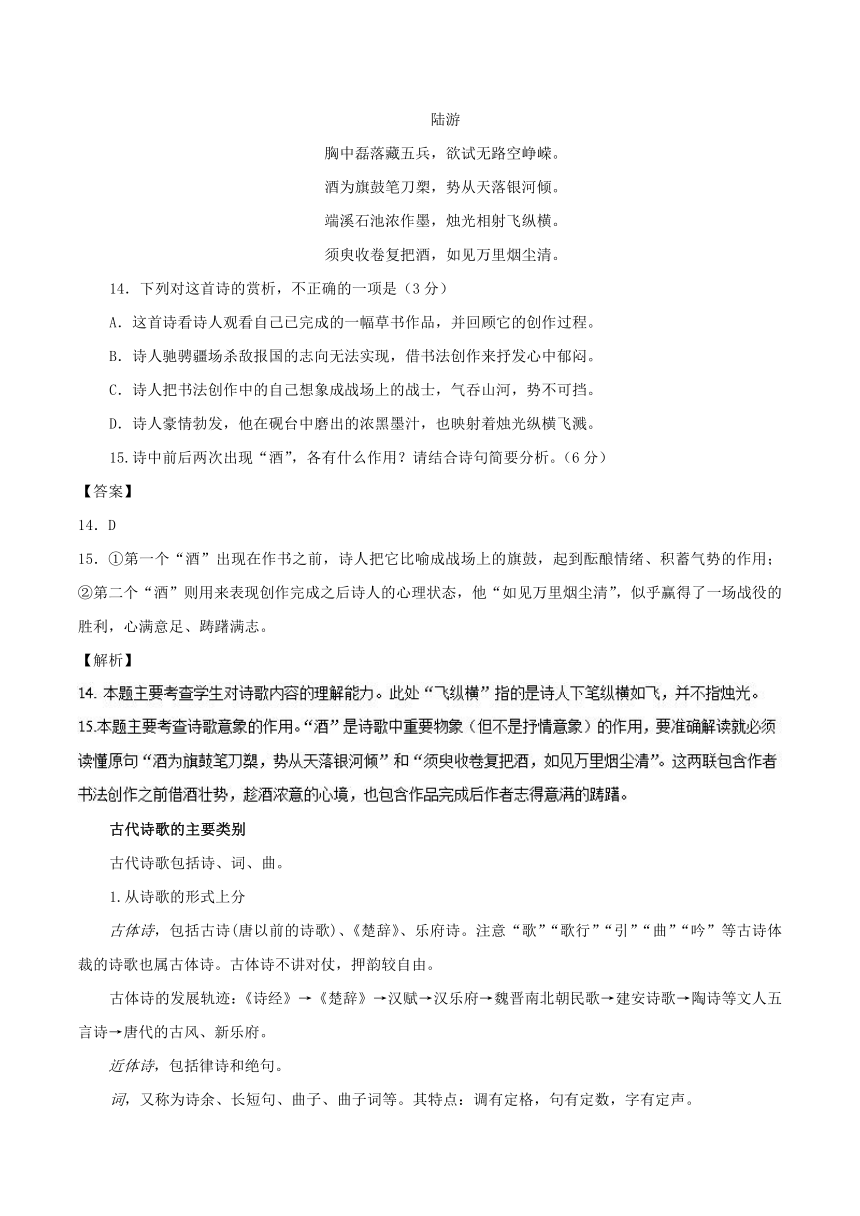

5.融身诗境,引发共鸣

所谓融身诗境,就是沉浸在诗歌给我们造成的整体的情绪感受里。

在诗歌鉴赏中,鉴赏者通过自己的创造性的形象思维体悟了意境,并能融身其中,引发共鸣,这就是真正读懂了诗歌。

6.紧扣原诗,排除干扰

对思想内容和表达技巧的分析,必须结合原诗歌的具体内容来进行,千万不能空泛而谈。如果是选择题则要紧扣原诗词内容进行判断选择。选择题选项常设置干扰性的选项。如句意理解方面:误解多义字、对象错位、偷换概念等;思想感情分析方面:无中生有、牵强附会、任意拔高等;表达技巧方面:张冠李戴、主观臆断等。在平时要多加练习,并及时总结答题规律。

典例一:阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

题醉中所作草书卷后(节选)

陆游

胸中磊落藏五兵,欲试无路空峥嵘。

酒为旗鼓笔刀槊,势从天落银河倾。

端溪石池浓作墨,烛光相射飞纵横。

须臾收卷复把酒,如见万里烟尘清。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.这首诗看诗人观看自己已完成的一幅草书作品,并回顾它的创作过程。

B.诗人驰骋疆场杀敌报国的志向无法实现,借书法创作来抒发心中郁闷。

C.诗人把书法创作中的自己想象成战场上的战士,气吞山河,势不可挡。

D.诗人豪情勃发,他在砚台中磨出的浓黑墨汁,也映射着烛光纵横飞溅。

15.诗中前后两次出现“酒”,各有什么作用?请结合诗句简要分析。(6分)

【答案】

14.D

15.①第一个“酒”出现在作书之前,诗人把它比喻成战场上的旗鼓,起到酝酿情绪、积蓄气势的作用;②第二个“酒”则用来表现创作完成之后诗人的心理状态,他“如见万里烟尘清”,似乎赢得了一场战役的胜利,心满意足、踌躇满志。

【解析】

古代诗歌的主要类别

古代诗歌包括诗、词、曲。

1.从诗歌的形式上分

古体诗,包括古诗(唐以前的诗歌)、《楚辞》、乐府诗。注意“歌”“歌行”“引”“曲”“吟”等古诗体裁的诗歌也属古体诗。古体诗不讲对仗,押韵较自由。

古体诗的发展轨迹:《诗经》→《楚辞》→汉赋→汉乐府→魏晋南北朝民歌→建安诗歌→陶诗等文人五言诗→唐代的古风、新乐府。

近体诗,包括律诗和绝句。

词,又称为诗余、长短句、曲子、曲子词等。其特点:调有定格,句有定数,字有定声。

曲,又称为词余。元曲包括北曲和南曲,而北曲包括散曲和杂剧。散曲兴于金,盛于元。特点:可以在字数定格外加衬字,较多使用口语。散曲有小令、套数两种。

2.从诗歌的题材方面分

根据题材分类,我国古代诗歌大致有羁旅思乡诗、咏史怀古诗、咏物言志诗、送别怀人诗、边塞征战诗、山水田园诗、爱情闺怨诗等七种类型。

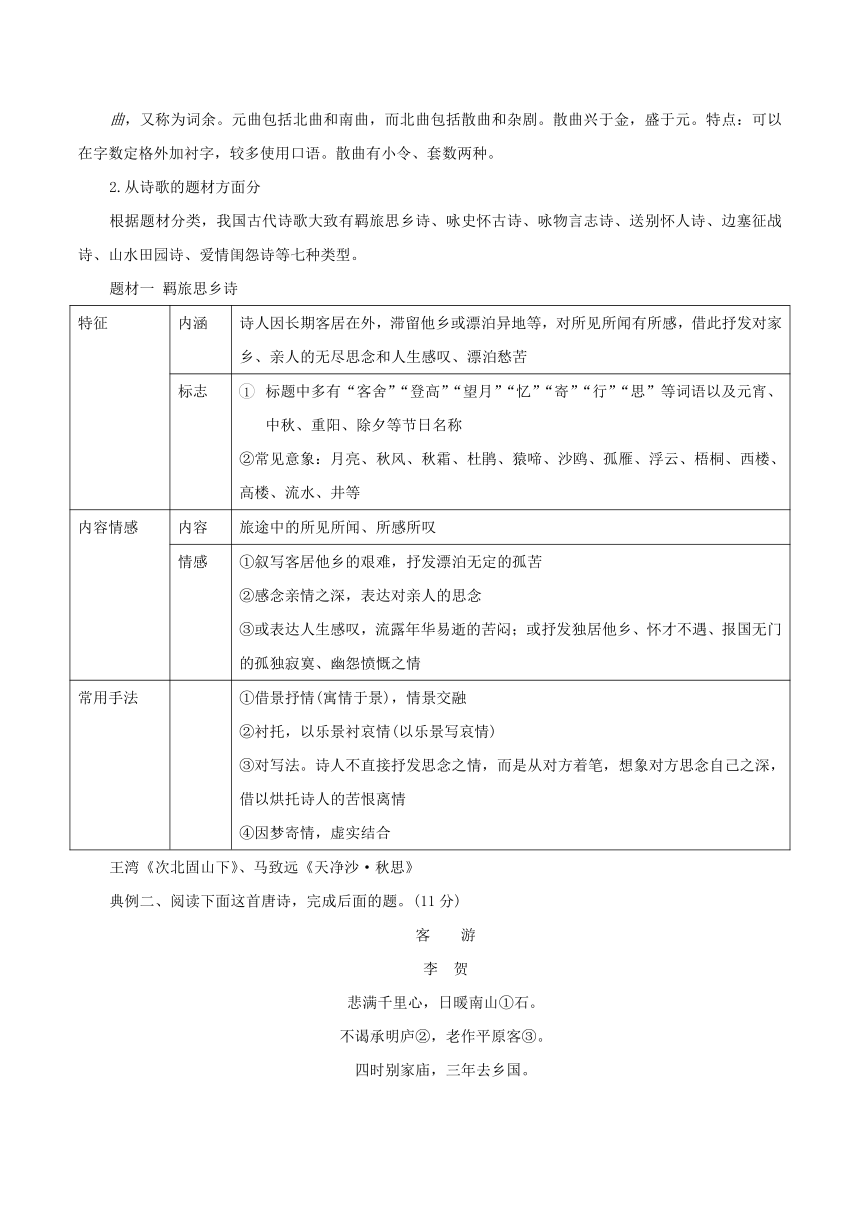

题材一 羁旅思乡诗

特征

内涵

诗人因长期客居在外,滞留他乡或漂泊异地等,对所见所闻有所感,借此抒发对家乡、亲人的无尽思念和人生感叹、漂泊愁苦

标志

标题中多有“客舍”“登高”“望月”“忆”“寄”“行”“思”等词语以及元宵、中秋、重阳、除夕等节日名称

②常见意象:月亮、秋风、秋霜、杜鹃、猿啼、沙鸥、孤雁、浮云、梧桐、西楼、高楼、流水、井等

内容情感

内容

旅途中的所见所闻、所感所叹

情感

①叙写客居他乡的艰难,抒发漂泊无定的孤苦

②感念亲情之深,表达对亲人的思念

③或表达人生感叹,流露年华易逝的苦闷;或抒发独居他乡、怀才不遇、报国无门的孤独寂寞、幽怨愤慨之情

常用手法

①借景抒情(寓情于景),情景交融

②衬托,以乐景衬哀情(以乐景写哀情)

③对写法。诗人不直接抒发思念之情,而是从对方着笔,想象对方思念自己之深,借以烘托诗人的苦恨离情

④因梦寄情,虚实结合

王湾《次北固山下》、马致远《天净沙·秋思》

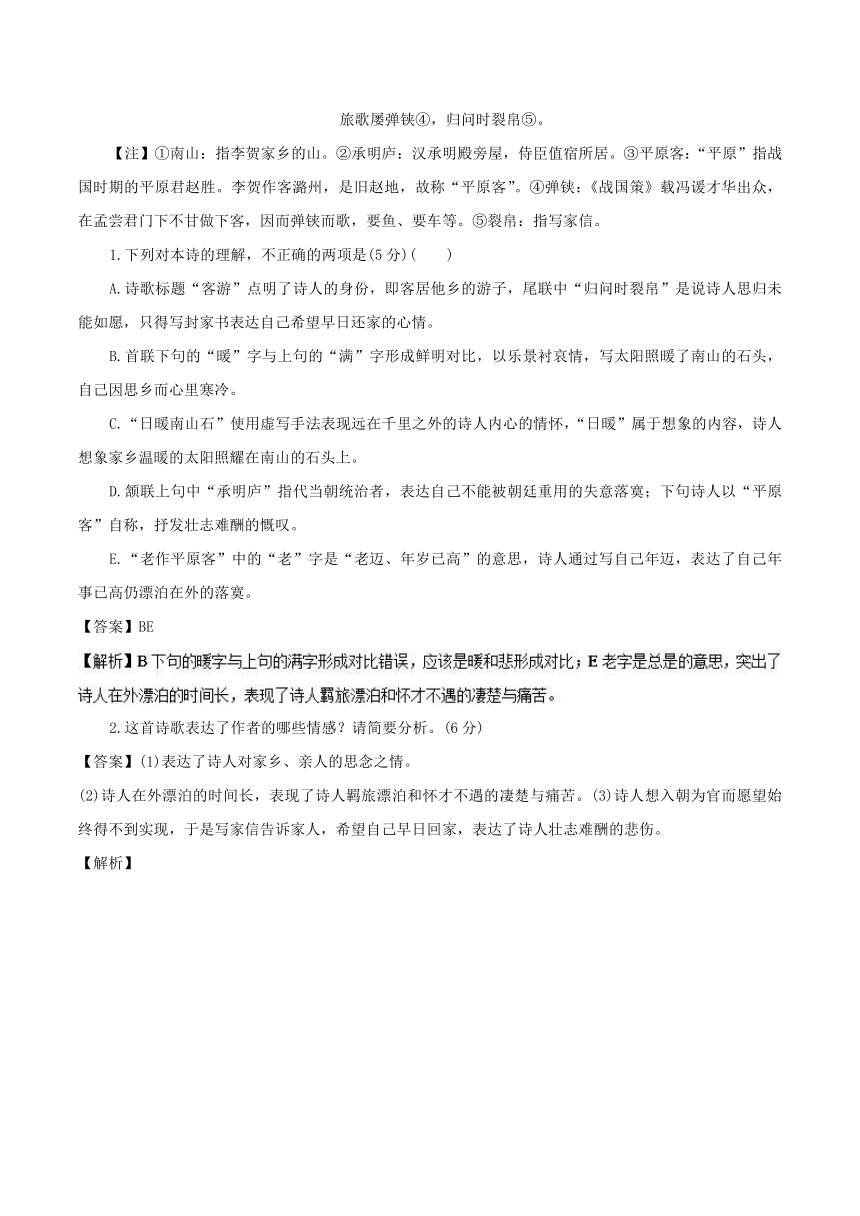

典例二、阅读下面这首唐诗,完成后面的题。(11分)

客 游

李 贺

悲满千里心,日暖南山①石。

不谒承明庐②,老作平原客③。

四时别家庙,三年去乡国。

旅歌屡弹铗④,归问时裂帛⑤。

【注】①南山:指李贺家乡的山。②承明庐:汉承明殿旁屋,侍臣值宿所居。③平原客:“平原”指战国时期的平原君赵胜。李贺作客潞州,是旧赵地,故称“平原客”。④弹铗:《战国策》载冯谖才华出众,在孟尝君门下不甘做下客,因而弹铗而歌,要鱼、要车等。⑤裂帛:指写家信。

1.下列对本诗的理解,不正确的两项是(5分)( )

A.诗歌标题“客游”点明了诗人的身份,即客居他乡的游子,尾联中“归问时裂帛”是说诗人思归未能如愿,只得写封家书表达自己希望早日还家的心情。

B.首联下句的“暖”字与上句的“满”字形成鲜明对比,以乐景衬哀情,写太阳照暖了南山的石头,自己因思乡而心里寒冷。

C.“日暖南山石”使用虚写手法表现远在千里之外的诗人内心的情怀,“日暖”属于想象的内容,诗人想象家乡温暖的太阳照耀在南山的石头上。

D.颔联上句中“承明庐”指代当朝统治者,表达自己不能被朝廷重用的失意落寞;下句诗人以“平原客”自称,抒发壮志难酬的慨叹。

E.“老作平原客”中的“老”字是“老迈、年岁已高”的意思,诗人通过写自己年迈,表达了自己年事已高仍漂泊在外的落寞。

【答案】BE

2.这首诗歌表达了作者的哪些情感?请简要分析。(6分)

【答案】(1)表达了诗人对家乡、亲人的思念之情。

(2)诗人在外漂泊的时间长,表现了诗人羁旅漂泊和怀才不遇的凄楚与痛苦。(3)诗人想入朝为官而愿望始终得不到实现,于是写家信告诉家人,希望自己早日回家,表达了诗人壮志难酬的悲伤。

【解析】

题材二 咏史怀古诗

特征

内涵

以历史事件、人物、陈迹等为题材,借咏叹史实、描写古迹来抒发诗人的兴衰之感,以寄托哀思、借古讽今

标志

标题中常有“咏史”“怀古”“登某古迹有怀”“古迹”以及古人名等

内容情感

内容

借怀古感叹个人命运的坎坷、今昔变化

情感

①针对历史人物或事件,发表自己的观点或看法

②缅怀前贤,表达敬仰或惋惜;类比古人,寄托伤感或哀思

③借论古之得失,托古讽今,忧国忧民

常用手法

①借景抒情(寓情于景)

②对比手法,描写眼前衰败、荒凉的景象,与历史上

的繁华兴盛形成鲜明的对比

③化用典故,借典故寄托自己的感伤或对国事的讽喻

④衬托,诗人往往临古迹而抒怀,以悲景衬悲情

杜牧《泊秦淮》

典例三:阅读下面一首唐诗,完成后面的题。(11分)

金 陵 怀 古

许 浑

玉树①歌残王气终,景阳兵合②戍楼空。

松楸远近千官冢,禾黍③高低六代宫。

石燕拂云晴亦雨,江豚吹浪夜还风。

英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中④。

【注】①玉树:陈后主所作乐曲《玉树后庭花》。②景阳兵合:隋军攻陷金陵,直逼景阳宫外,陈后主束手就擒,陈朝灭亡。③禾黍:出自《诗经》,周大夫行役过故宗庙宫室之地,看见到处长着禾黍,感伤王都颠覆,因而作了《黍离》一诗。④洛中:洛阳,洛阳多山。

(1)下列对本诗的理解,不正确的两项是(5分)( )

A.金陵是孙吴、东晋和南朝的宋、齐、梁、陈六朝古都,隋唐以来,由于政治中心的转移,无复六朝的金粉繁华。金陵的盛衰沧桑,成为许多后代诗人寄慨言志的话题。

B.首联写南朝最后一个小朝廷,在陈后主所作乐曲《玉树后庭花》的靡靡之音中覆灭。“残”和“空”,从文化生活和军事设施两方面反映陈朝的腐败,一文一武,点染出金陵城一片没落不堪的景象。

C.颔联描写金陵的繁荣盛况。“松楸”,坟墓上的树木。诗人登高而望,看到荒冢上远近高低尽是挺拔的松楸,六朝的宫殿高高低低。

D.颈联概括世间的风云变幻。这里,“亦”字、“还”字写得含蓄。石燕和江豚,是传说中神奇怪诞的动物,唐汝询说:“千官有冢,六代无宫,惟馀石燕江豚,作雨吹风而已。”在这里烘托一种神秘莫测的浪漫主义气氛。

E.尾联照应开头,抒发了诗人的感慨。“惟有青山似洛中”,就是说今日的金陵只有青山和洛阳相似,其余的一切都和六朝相同。江山不改,世事多变,令人感慨万千。

【答案】CE

(2)请对第三联中“拂”“吹”两个字做简要赏析。(6分)

【答案】“拂”字是“掠过”之意,写石燕掠过云朵带来晴雨变化,“吹”为“鼓动”之意,写江豚在江面上兴风鼓浪,石燕、江豚带来江上风云晴雨的变化,用石燕、江豚象征历史上叱咤风云的英雄人物。

【解析】“拂云”写石燕掠雨穿云的状态,“吹浪”表现江豚行风鼓浪的气势,“拂”生动地描写了石燕掠雨穿云,身形矫健的形态;“吹”形象地表现了江豚兴风鼓浪的气势。

题材三 咏物言志诗

特征

内涵

借助吟咏自然之物或社会事物来表达诗人的思想感情

标志

①咏物诗的对象是单纯的某个事物,着重对所咏之物的特征、功能进行刻画,或者着重对所咏之物的某一内韵、精神进行吟咏

②多以所咏之物为诗名,或以“咏某物”“题某物”“某物吟”等为题目形式

内容情感

内容

单纯咏物、托物言志(寓意)、托物喻理、托物讽世

情感

①寄寓作者的理想抱负,或实现个人理想,或报效国家

②寄寓高尚的节操,或表达怀才不遇与命途多舛的伤感,或抒发年华易逝与理想破灭的哀愁

③或忧国忧民,或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊

常用手法

①从具体描写的方法看,主要是正面描写(绘形绘色)与侧面烘托

②从修辞手法看,主要是比喻、象征、拟人和夸张

从抒情方法看,主要是托物言志

陆游《卜算子·咏梅》

典例四:阅读下面的诗歌,完成后面的问题。(11分)

咏 竹

刘孝先

竹生荒野外,梢云耸百寻。

无人赏高节,徒自抱贞心。

耻染湘妃①泪,羞入上宫琴②。

谁能制长笛,当为吐龙吟。

【注】①湘妃:传说中舜帝的妃子,舜亡后,湘妃泪洒竹上,形成斑竹(又叫湘妃竹)。②上宫琴:宫廷一流琴师弹奏的琴。

(1)下列对本诗的理解和分析,不正确的两项是(5分)( )

A.“竹生”句既描述了竹子恶劣的生长环境,也赋予了竹子不图安逸、不慕奢华的品性。

B.“梢云”句运用夸张手法,描绘了竹梢高耸入云的情状,为下文写“高节”做铺垫。

C.“耻染”句表明竹子自感无法与湘妃相比,为不能像湘妃那样痴情而感到羞愧。

D.结尾两句抒写竹子希望能被制成长笛高声吟唱的愿望,寄寓了作者的独特情怀。

E.末句“吐龙吟”运用典故,表达了诗人渴望像龙飞冲天一样,大展宏图,实现自己的远大抱负。

【答案】CE

【解析】C项,诗句原意是“耻于染上湘妃的泪迹,羞于做上宫的宫琴”,这里的解释完全弄反了。E项,末句未运用典故,“吐龙吟”意思是发出龙鸣般的声音,寄寓了诗人坚守高洁的情操。

(2)这首咏竹诗主要运用了哪种表现手法?这种写法在于谦《石灰吟》(“千锤万击出深山”)诗中也有体现,请以本诗或《石灰吟》作为例子,谈谈你对这种手法的理解。(6分)

【答案】这首咏竹诗主要运用了托物言志的表现手法。

托物言志是通过对富有特征的物象的描写,将物人格化,赋予事物人的品性,来寄托作者志向、情趣或理

想的表现手法,这种表现手法往往能达到形象、委婉、深沉感人的艺术效果。《咏竹》通过描写竹子身居荒

野、高耸向上、外直中空等特点,赋予竹子不慕奢华、不媚俗、高洁、坚贞、追求理想的品性,表达了自己要像竹子一样坚贞高洁,追求梦想,愿为国家效力的高尚志趣。这种手法在其他诗人的诗中也常有运用。

(或:于谦的《石灰吟》“千锤万击出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身全不怕,要留清白在人间”。借石

灰经过“千锤万击、烈火焚烧”虽粉骨碎身仍保持清白等特点,将石灰人格化,赋予石灰历经锤炼、不惧焚烧、不惜粉身碎骨,要留清白在人间的人的品性,寄寓作者为国尽忠、不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心。《石灰吟》托物言志,把石灰人格化,委婉形象,深沉动人,极富艺术感染力。)

小试身手

一、阅读下面的唐诗,完成后面各题。

长安秋望

赵嘏

云雾凄清拂曙流,汉家宫阙动高秋。

残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

鲈鱼①正美不归去,空戴南冠②学楚囚。

(注)①鲈鱼正美:西晋张翰被执政的齐王司马冏任为大司马东曹掾,他预知司马冏将败,又因秋风忽起,想念故乡的菜莼鲈鱼脍的美味,便弃官回家。②南冠:《左传·成公九年》“楚子重侵陈以救郑。晋侯观于军府,见钟仪,问之曰:‘南冠而絷者谁也?’有司对曰: ‘郑人所献楚囚也。’后以“南冠”为囚徒的代称。

1.下列对这首诗的分析和鉴赏,不正确的两项是( )

A. 一二两句总写长安全景。登高远望,眼前凄清的云雾慢慢飘荡,长安城的楼阁都似在脚下浮动。

B. 本诗练字灵活而不着痕迹。如一二两句中“流”、“动”二字暗藏秋风起在内,景象迷蒙而壮阔。

C. 五六两句写夜色褪尽,眼前景色已历历可辨。用比喻的手法,传达了诗人的惆怅和伤感之情。

D. 尾联用典,表达了虽然家乡的鲈鱼正美,但我心怀大志,不愿学张翰为鲈鱼莼菜之思而回乡。

E. 诗人以雁、菊入诗,再加以拂晓凄清朦胧的气氛,营造了一派深远而和谐、峻峭而又清新的诗风。

2.颔联为本诗名句,杜牧更是对此赞赏有加,因称赵嘏为“赵倚楼”。请赏析此联的妙处。

【答案】

1.CD

2.(1)动静结合。雁南飞是动景,人倚楼是静景,二者相辅相成,相映成趣。(2)视听结合。残星几点是目见,长笛一声是耳闻,二者相互衬托,使景物描写更加灵动。(3)借景抒情。诗人面对星辰寥落、大雁南飞的景象,耳闻笛声悠远,不禁生发出思乡之愁。

【解析】

2.本题考查对诗句的赏析,解答这类题目的一般答题步骤是,首先简析句意,然后明确手法,再联系全诗,分析作用、效果,如营造了怎样的意境,表达了怎样的情感等。颔联写仰观。“残星几点”是目见,“长笛一声”是耳闻:“雁横塞”取动势,“人倚楼”取静态。景物描写见闻动静的安排,颇见匠心。寥落的残星,南归的雁阵,这是秋夜将晓时天空中最具特征的景象;高楼笛声又为之作了饶有情韵的烘托。这两句是说:晨曦初见,西半天上还留有几点残余的星光,北方空中又飞来一行避寒的秋雁。诗人的注意力正被这景象所吸引,忽闻一声长笛悠然传来,寻声望去,在那远处高高的楼头,依稀可见有人背倚栏杆吹奏横笛。笛声那样悠扬,那样哀婉:是在喟叹人生如晨星之易逝,还是因见归雁而思乡里、怀远人?吹笛人,你只管在抒写自己内心的衷曲,却可曾想到你的笛音竟这样地使闻者黯然神伤吗?杜牧如此激赏,恐怕就是由于它选景典型、韵味清远的缘故。

二、阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

金陵怀古四首(其一)

王安石

霸祖孤身取二江①,子孙多以百城降。

豪华尽出成功后,逸乐安知与祸双?

东府旧基留佛刹,后庭余唱落船窗。

黍离麦秀②从来事,且置兴亡近酒缸。

(注)①二江:宋代江南东路和江南西路的简称,也是建都金陵诸国的主要统辖区域。②麦秀:即《麦秀歌》,为殷朝旧臣路过故都,因悯伤故国而作。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是

A. 首联以开创基业的历代君主与其子孙不同情况的对比,指出了建都金陵诸国兴亡盛衰相继的历史现象。

B. 颔联承上议论,表达的意思与欧阳修《伶官传序》冲所说的“状劳可以兴国,逸豫可以亡身”有相同之处。

C. “东府”是东晋时荒淫的会稽王司马道子的府第所在,颈联虚写,表达对荒淫逸乐以致亡国的无限感慨。

D. 尾联用典,意思是作者对千百年来的兴亡更替无能为力,只得借酒浇态,表现了作者无尽的愤懑与悲慨。

E. 本诗体现了作者的学识,也包含着诗人的丰富感情和想象,还可见思想者的睿智和政治家匡时忧国的怀抱。

2.后人评价王安石“冷峻严苛,诗如其人”,即其诗是冷峻严厉的,请结合本诗简要赏析。

【答案】

1.CD

2.①冷静剖析,揭示了历朝衰亡的主要原因在于继承者贪图安逸享乐。②因骄奢淫逸而覆亡的朝代都是咎由自取,作者认为不必为之惋惜悲伤。③作者站在历史高度,洞察朝代盛衰的必然性,客观揭示了诸多政权兴亡的规律,给当朝者及后人以警示,引人深思。

【解析】

2.题干要求结合本诗简要分析王安石诗“冷峻严苛,诗如其人”的特点,作答时围绕“他的诗歌是冷静严肃的”进行分析。诗的首联一开始就严肃地指出了建都金陵诸国兴亡盛衰相继的历史现象,次联则冷静点明其原因:凡是取得二江建都金陵的开国之君,大多都是白手起家,好不容易取得天下,而其子孙往往轻易地把政权断送。进而又客观地指出这些政权所以败亡相继,主要是因为继承者享有国家以后,日趋奢靡逸乐。王安石站在历史高度,冷静严肃地揭示了一切政权兴亡的规律,并在三四两联以丰富的想象和怀古的诗情述说南朝旧事,以此与上半首相印证。

三、阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

精卫词

王建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是

A. 作者对精卫辛劳填海的动机感到困惑,因此用提问的方式来开启全篇。

B. 诗的第三、四句设想,若有一天海水枯干,海中的鱼龙也会陷入困境。

C. 第五至第八句着力描写精卫填海的艰辛,不仅奔波劳碌而且遍体鳞伤。

D. 这首诗的语言质朴无华,平白如话,与白居易的《观刈麦》一诗相近。

2.一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同意这种解读?请结合诗句说明你的理由。

【答案】

1.A

2.观点一:同意。①这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的自我抒发;②意为即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代能够继承遗志,填海不止。

观点二:不同意。①这两句诗是作者对精卫的同情与崇敬之情的表达;②意为移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲生命来帮助精卫,以自己的生命来换精卫的生命。

【解析】

2.此题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。本题设置开放性答案,利于激发学生的思维张力。由于时代的变迁、语言的变化,对一些古诗的解读是可以多元的,此题可以鼓励考生主动思考、发散思维,因此凡是能够言之成理的答案都可视为正确。这里介绍两种观点:观点一:同意。原因有:(1)这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继精神的一种自我抒发;(2)这两句诗的意思是,即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代继承遗志,生命不息,填海不止。观点二:不同意。原因有:(1)这两句咏赞了精卫坚忍不拔的壮志、奋斗到底的毅力,表达了作者的赞扬和崇敬。(2)这两句诗的意思是,移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲自我之身,成全精卫之志。

鉴赏古代诗歌的方法指要

1.“三斧定岗”晓大意

鉴赏古代诗歌,首先要读标题、读作者、读注释。做好这“三读”,就能“三斧子定瓦岗”。

读标题:看诗歌标题,圈出题眼(某一词语)。有的标题实际上就概括了诗的主要内容,或者暗示了该诗的感情基调。由标题可初步判定诗歌的题材。

读作者:一般试题中的诗歌都是能代表作者主要创作风格的诗作,回忆作者所处的朝代及其创作风格、主流思想,对整体鉴赏很有好处。例如,李白的诗热烈奔放,豪迈飘逸;杜甫的诗沉郁顿挫,忧国忧民;王维的诗“诗中有画”,含蓄生动,闲适空寂;杜牧的诗含蓄绰约,借古讽今。鉴赏诗歌要知人论世,所谓“知人”就是清楚作者的生平、思想和风格。如果不熟悉诗歌的作者,还有一个方法就是“论世”,注意时代对作家的影响(如南宋对诗人爱国思想的影响)。

抒情类诗歌大致分为两类:一类由诗人设身代言,即诗人设想自己就是诗中的人,为他们倾诉衷肠;一类是诗人直抒胸臆,抒情主人公的形象也就是诗人自身的形象。总体来看,后一类居多。

读注释:注释对鉴赏诗歌有重要作用,虽篇幅短小,却是命题人给考生的提示。有的介绍写作背景,那是在提示本诗的思想内容;有的介绍相关诗句,那是在提示本诗的用典或其意境;有的介绍作者,那是在提示本诗的写作风格。注意,注释有助于了解诗人所处时代背景,寻找到诗歌内容和情感的线索,而这些恰是解题所需的关键信息。如果了解历史,弄清了作品创作的时代背景,即使读不懂诗文,也能找对整体方向,快速答题。

2.熟悉题材,有的放矢

熟悉古代诗歌的题材类型,就能有的放矢。思乡诗、咏史诗、咏物诗、送别诗、边塞诗、山水诗、闺怨诗等七类诗歌内容不同,抒发的感情更不同。如山水诗抒发喜爱山川美景之情、怡然自得的闲适情趣,表达远离污浊官场的洁身自好情怀;边塞诗表达渴望建功立业的豪情、征人久戍边关的乡思或壮志未酬的怨愤;送别诗抒发黯然销魂的离愁别绪。

3.抓点带面,把握主旨

鉴赏诗歌,要重视诗歌中的“情感语”,即诗歌标题或正文中直接表达作者情感的语句,每句圈出一两个词作为句眼,特别注意诗歌中的表现情感的形容词和副词(如:孤、独、愁、寂)。许多诗歌中不仅交代诗歌所咏对象和事件,还常以“怨、愤、哀、喜、别”等词语点明全诗感情基调和写作目的。高考所选诗歌大多具有篇末点题的特点,后半部分一般运用议论、抒情手法,揭示诗歌的主旨,因此把握诗歌主旨的捷径就是深入探究诗歌中末尾一、两句含意。

4.涵泳画面,体会情思

诗歌之所以能产生极强的艺术魅力,是因为它具有优美的意境。古人有所谓“诗情缘境发”“意与境合”“思与境偕”的说法,诗歌欣赏要由“境”入“意”。要完成由“境”到“意”的升华,把诗人浓缩的生活还原,把诗人结晶的感情展示出来,需要了解诗人的生活经历、感情抱负及诗人写诗的社会背景和心理背景。如要理解李清照前期词的清新明快与后期词的深沉低吟,便要了解李清照后期因国破家亡而导致的与前期迥然不同的生活状况及思想状况。

5.融身诗境,引发共鸣

所谓融身诗境,就是沉浸在诗歌给我们造成的整体的情绪感受里。

在诗歌鉴赏中,鉴赏者通过自己的创造性的形象思维体悟了意境,并能融身其中,引发共鸣,这就是真正读懂了诗歌。

6.紧扣原诗,排除干扰

对思想内容和表达技巧的分析,必须结合原诗歌的具体内容来进行,千万不能空泛而谈。如果是选择题则要紧扣原诗词内容进行判断选择。选择题选项常设置干扰性的选项。如句意理解方面:误解多义字、对象错位、偷换概念等;思想感情分析方面:无中生有、牵强附会、任意拔高等;表达技巧方面:张冠李戴、主观臆断等。在平时要多加练习,并及时总结答题规律。

典例一:阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

题醉中所作草书卷后(节选)

陆游

胸中磊落藏五兵,欲试无路空峥嵘。

酒为旗鼓笔刀槊,势从天落银河倾。

端溪石池浓作墨,烛光相射飞纵横。

须臾收卷复把酒,如见万里烟尘清。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.这首诗看诗人观看自己已完成的一幅草书作品,并回顾它的创作过程。

B.诗人驰骋疆场杀敌报国的志向无法实现,借书法创作来抒发心中郁闷。

C.诗人把书法创作中的自己想象成战场上的战士,气吞山河,势不可挡。

D.诗人豪情勃发,他在砚台中磨出的浓黑墨汁,也映射着烛光纵横飞溅。

15.诗中前后两次出现“酒”,各有什么作用?请结合诗句简要分析。(6分)

【答案】

14.D

15.①第一个“酒”出现在作书之前,诗人把它比喻成战场上的旗鼓,起到酝酿情绪、积蓄气势的作用;②第二个“酒”则用来表现创作完成之后诗人的心理状态,他“如见万里烟尘清”,似乎赢得了一场战役的胜利,心满意足、踌躇满志。

【解析】

古代诗歌的主要类别

古代诗歌包括诗、词、曲。

1.从诗歌的形式上分

古体诗,包括古诗(唐以前的诗歌)、《楚辞》、乐府诗。注意“歌”“歌行”“引”“曲”“吟”等古诗体裁的诗歌也属古体诗。古体诗不讲对仗,押韵较自由。

古体诗的发展轨迹:《诗经》→《楚辞》→汉赋→汉乐府→魏晋南北朝民歌→建安诗歌→陶诗等文人五言诗→唐代的古风、新乐府。

近体诗,包括律诗和绝句。

词,又称为诗余、长短句、曲子、曲子词等。其特点:调有定格,句有定数,字有定声。

曲,又称为词余。元曲包括北曲和南曲,而北曲包括散曲和杂剧。散曲兴于金,盛于元。特点:可以在字数定格外加衬字,较多使用口语。散曲有小令、套数两种。

2.从诗歌的题材方面分

根据题材分类,我国古代诗歌大致有羁旅思乡诗、咏史怀古诗、咏物言志诗、送别怀人诗、边塞征战诗、山水田园诗、爱情闺怨诗等七种类型。

题材一 羁旅思乡诗

特征

内涵

诗人因长期客居在外,滞留他乡或漂泊异地等,对所见所闻有所感,借此抒发对家乡、亲人的无尽思念和人生感叹、漂泊愁苦

标志

标题中多有“客舍”“登高”“望月”“忆”“寄”“行”“思”等词语以及元宵、中秋、重阳、除夕等节日名称

②常见意象:月亮、秋风、秋霜、杜鹃、猿啼、沙鸥、孤雁、浮云、梧桐、西楼、高楼、流水、井等

内容情感

内容

旅途中的所见所闻、所感所叹

情感

①叙写客居他乡的艰难,抒发漂泊无定的孤苦

②感念亲情之深,表达对亲人的思念

③或表达人生感叹,流露年华易逝的苦闷;或抒发独居他乡、怀才不遇、报国无门的孤独寂寞、幽怨愤慨之情

常用手法

①借景抒情(寓情于景),情景交融

②衬托,以乐景衬哀情(以乐景写哀情)

③对写法。诗人不直接抒发思念之情,而是从对方着笔,想象对方思念自己之深,借以烘托诗人的苦恨离情

④因梦寄情,虚实结合

王湾《次北固山下》、马致远《天净沙·秋思》

典例二、阅读下面这首唐诗,完成后面的题。(11分)

客 游

李 贺

悲满千里心,日暖南山①石。

不谒承明庐②,老作平原客③。

四时别家庙,三年去乡国。

旅歌屡弹铗④,归问时裂帛⑤。

【注】①南山:指李贺家乡的山。②承明庐:汉承明殿旁屋,侍臣值宿所居。③平原客:“平原”指战国时期的平原君赵胜。李贺作客潞州,是旧赵地,故称“平原客”。④弹铗:《战国策》载冯谖才华出众,在孟尝君门下不甘做下客,因而弹铗而歌,要鱼、要车等。⑤裂帛:指写家信。

1.下列对本诗的理解,不正确的两项是(5分)( )

A.诗歌标题“客游”点明了诗人的身份,即客居他乡的游子,尾联中“归问时裂帛”是说诗人思归未能如愿,只得写封家书表达自己希望早日还家的心情。

B.首联下句的“暖”字与上句的“满”字形成鲜明对比,以乐景衬哀情,写太阳照暖了南山的石头,自己因思乡而心里寒冷。

C.“日暖南山石”使用虚写手法表现远在千里之外的诗人内心的情怀,“日暖”属于想象的内容,诗人想象家乡温暖的太阳照耀在南山的石头上。

D.颔联上句中“承明庐”指代当朝统治者,表达自己不能被朝廷重用的失意落寞;下句诗人以“平原客”自称,抒发壮志难酬的慨叹。

E.“老作平原客”中的“老”字是“老迈、年岁已高”的意思,诗人通过写自己年迈,表达了自己年事已高仍漂泊在外的落寞。

【答案】BE

2.这首诗歌表达了作者的哪些情感?请简要分析。(6分)

【答案】(1)表达了诗人对家乡、亲人的思念之情。

(2)诗人在外漂泊的时间长,表现了诗人羁旅漂泊和怀才不遇的凄楚与痛苦。(3)诗人想入朝为官而愿望始终得不到实现,于是写家信告诉家人,希望自己早日回家,表达了诗人壮志难酬的悲伤。

【解析】

题材二 咏史怀古诗

特征

内涵

以历史事件、人物、陈迹等为题材,借咏叹史实、描写古迹来抒发诗人的兴衰之感,以寄托哀思、借古讽今

标志

标题中常有“咏史”“怀古”“登某古迹有怀”“古迹”以及古人名等

内容情感

内容

借怀古感叹个人命运的坎坷、今昔变化

情感

①针对历史人物或事件,发表自己的观点或看法

②缅怀前贤,表达敬仰或惋惜;类比古人,寄托伤感或哀思

③借论古之得失,托古讽今,忧国忧民

常用手法

①借景抒情(寓情于景)

②对比手法,描写眼前衰败、荒凉的景象,与历史上

的繁华兴盛形成鲜明的对比

③化用典故,借典故寄托自己的感伤或对国事的讽喻

④衬托,诗人往往临古迹而抒怀,以悲景衬悲情

杜牧《泊秦淮》

典例三:阅读下面一首唐诗,完成后面的题。(11分)

金 陵 怀 古

许 浑

玉树①歌残王气终,景阳兵合②戍楼空。

松楸远近千官冢,禾黍③高低六代宫。

石燕拂云晴亦雨,江豚吹浪夜还风。

英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中④。

【注】①玉树:陈后主所作乐曲《玉树后庭花》。②景阳兵合:隋军攻陷金陵,直逼景阳宫外,陈后主束手就擒,陈朝灭亡。③禾黍:出自《诗经》,周大夫行役过故宗庙宫室之地,看见到处长着禾黍,感伤王都颠覆,因而作了《黍离》一诗。④洛中:洛阳,洛阳多山。

(1)下列对本诗的理解,不正确的两项是(5分)( )

A.金陵是孙吴、东晋和南朝的宋、齐、梁、陈六朝古都,隋唐以来,由于政治中心的转移,无复六朝的金粉繁华。金陵的盛衰沧桑,成为许多后代诗人寄慨言志的话题。

B.首联写南朝最后一个小朝廷,在陈后主所作乐曲《玉树后庭花》的靡靡之音中覆灭。“残”和“空”,从文化生活和军事设施两方面反映陈朝的腐败,一文一武,点染出金陵城一片没落不堪的景象。

C.颔联描写金陵的繁荣盛况。“松楸”,坟墓上的树木。诗人登高而望,看到荒冢上远近高低尽是挺拔的松楸,六朝的宫殿高高低低。

D.颈联概括世间的风云变幻。这里,“亦”字、“还”字写得含蓄。石燕和江豚,是传说中神奇怪诞的动物,唐汝询说:“千官有冢,六代无宫,惟馀石燕江豚,作雨吹风而已。”在这里烘托一种神秘莫测的浪漫主义气氛。

E.尾联照应开头,抒发了诗人的感慨。“惟有青山似洛中”,就是说今日的金陵只有青山和洛阳相似,其余的一切都和六朝相同。江山不改,世事多变,令人感慨万千。

【答案】CE

(2)请对第三联中“拂”“吹”两个字做简要赏析。(6分)

【答案】“拂”字是“掠过”之意,写石燕掠过云朵带来晴雨变化,“吹”为“鼓动”之意,写江豚在江面上兴风鼓浪,石燕、江豚带来江上风云晴雨的变化,用石燕、江豚象征历史上叱咤风云的英雄人物。

【解析】“拂云”写石燕掠雨穿云的状态,“吹浪”表现江豚行风鼓浪的气势,“拂”生动地描写了石燕掠雨穿云,身形矫健的形态;“吹”形象地表现了江豚兴风鼓浪的气势。

题材三 咏物言志诗

特征

内涵

借助吟咏自然之物或社会事物来表达诗人的思想感情

标志

①咏物诗的对象是单纯的某个事物,着重对所咏之物的特征、功能进行刻画,或者着重对所咏之物的某一内韵、精神进行吟咏

②多以所咏之物为诗名,或以“咏某物”“题某物”“某物吟”等为题目形式

内容情感

内容

单纯咏物、托物言志(寓意)、托物喻理、托物讽世

情感

①寄寓作者的理想抱负,或实现个人理想,或报效国家

②寄寓高尚的节操,或表达怀才不遇与命途多舛的伤感,或抒发年华易逝与理想破灭的哀愁

③或忧国忧民,或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊

常用手法

①从具体描写的方法看,主要是正面描写(绘形绘色)与侧面烘托

②从修辞手法看,主要是比喻、象征、拟人和夸张

从抒情方法看,主要是托物言志

陆游《卜算子·咏梅》

典例四:阅读下面的诗歌,完成后面的问题。(11分)

咏 竹

刘孝先

竹生荒野外,梢云耸百寻。

无人赏高节,徒自抱贞心。

耻染湘妃①泪,羞入上宫琴②。

谁能制长笛,当为吐龙吟。

【注】①湘妃:传说中舜帝的妃子,舜亡后,湘妃泪洒竹上,形成斑竹(又叫湘妃竹)。②上宫琴:宫廷一流琴师弹奏的琴。

(1)下列对本诗的理解和分析,不正确的两项是(5分)( )

A.“竹生”句既描述了竹子恶劣的生长环境,也赋予了竹子不图安逸、不慕奢华的品性。

B.“梢云”句运用夸张手法,描绘了竹梢高耸入云的情状,为下文写“高节”做铺垫。

C.“耻染”句表明竹子自感无法与湘妃相比,为不能像湘妃那样痴情而感到羞愧。

D.结尾两句抒写竹子希望能被制成长笛高声吟唱的愿望,寄寓了作者的独特情怀。

E.末句“吐龙吟”运用典故,表达了诗人渴望像龙飞冲天一样,大展宏图,实现自己的远大抱负。

【答案】CE

【解析】C项,诗句原意是“耻于染上湘妃的泪迹,羞于做上宫的宫琴”,这里的解释完全弄反了。E项,末句未运用典故,“吐龙吟”意思是发出龙鸣般的声音,寄寓了诗人坚守高洁的情操。

(2)这首咏竹诗主要运用了哪种表现手法?这种写法在于谦《石灰吟》(“千锤万击出深山”)诗中也有体现,请以本诗或《石灰吟》作为例子,谈谈你对这种手法的理解。(6分)

【答案】这首咏竹诗主要运用了托物言志的表现手法。

托物言志是通过对富有特征的物象的描写,将物人格化,赋予事物人的品性,来寄托作者志向、情趣或理

想的表现手法,这种表现手法往往能达到形象、委婉、深沉感人的艺术效果。《咏竹》通过描写竹子身居荒

野、高耸向上、外直中空等特点,赋予竹子不慕奢华、不媚俗、高洁、坚贞、追求理想的品性,表达了自己要像竹子一样坚贞高洁,追求梦想,愿为国家效力的高尚志趣。这种手法在其他诗人的诗中也常有运用。

(或:于谦的《石灰吟》“千锤万击出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身全不怕,要留清白在人间”。借石

灰经过“千锤万击、烈火焚烧”虽粉骨碎身仍保持清白等特点,将石灰人格化,赋予石灰历经锤炼、不惧焚烧、不惜粉身碎骨,要留清白在人间的人的品性,寄寓作者为国尽忠、不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心。《石灰吟》托物言志,把石灰人格化,委婉形象,深沉动人,极富艺术感染力。)

小试身手

一、阅读下面的唐诗,完成后面各题。

长安秋望

赵嘏

云雾凄清拂曙流,汉家宫阙动高秋。

残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

紫艳半开篱菊静,红衣落尽渚莲愁。

鲈鱼①正美不归去,空戴南冠②学楚囚。

(注)①鲈鱼正美:西晋张翰被执政的齐王司马冏任为大司马东曹掾,他预知司马冏将败,又因秋风忽起,想念故乡的菜莼鲈鱼脍的美味,便弃官回家。②南冠:《左传·成公九年》“楚子重侵陈以救郑。晋侯观于军府,见钟仪,问之曰:‘南冠而絷者谁也?’有司对曰: ‘郑人所献楚囚也。’后以“南冠”为囚徒的代称。

1.下列对这首诗的分析和鉴赏,不正确的两项是( )

A. 一二两句总写长安全景。登高远望,眼前凄清的云雾慢慢飘荡,长安城的楼阁都似在脚下浮动。

B. 本诗练字灵活而不着痕迹。如一二两句中“流”、“动”二字暗藏秋风起在内,景象迷蒙而壮阔。

C. 五六两句写夜色褪尽,眼前景色已历历可辨。用比喻的手法,传达了诗人的惆怅和伤感之情。

D. 尾联用典,表达了虽然家乡的鲈鱼正美,但我心怀大志,不愿学张翰为鲈鱼莼菜之思而回乡。

E. 诗人以雁、菊入诗,再加以拂晓凄清朦胧的气氛,营造了一派深远而和谐、峻峭而又清新的诗风。

2.颔联为本诗名句,杜牧更是对此赞赏有加,因称赵嘏为“赵倚楼”。请赏析此联的妙处。

【答案】

1.CD

2.(1)动静结合。雁南飞是动景,人倚楼是静景,二者相辅相成,相映成趣。(2)视听结合。残星几点是目见,长笛一声是耳闻,二者相互衬托,使景物描写更加灵动。(3)借景抒情。诗人面对星辰寥落、大雁南飞的景象,耳闻笛声悠远,不禁生发出思乡之愁。

【解析】

2.本题考查对诗句的赏析,解答这类题目的一般答题步骤是,首先简析句意,然后明确手法,再联系全诗,分析作用、效果,如营造了怎样的意境,表达了怎样的情感等。颔联写仰观。“残星几点”是目见,“长笛一声”是耳闻:“雁横塞”取动势,“人倚楼”取静态。景物描写见闻动静的安排,颇见匠心。寥落的残星,南归的雁阵,这是秋夜将晓时天空中最具特征的景象;高楼笛声又为之作了饶有情韵的烘托。这两句是说:晨曦初见,西半天上还留有几点残余的星光,北方空中又飞来一行避寒的秋雁。诗人的注意力正被这景象所吸引,忽闻一声长笛悠然传来,寻声望去,在那远处高高的楼头,依稀可见有人背倚栏杆吹奏横笛。笛声那样悠扬,那样哀婉:是在喟叹人生如晨星之易逝,还是因见归雁而思乡里、怀远人?吹笛人,你只管在抒写自己内心的衷曲,却可曾想到你的笛音竟这样地使闻者黯然神伤吗?杜牧如此激赏,恐怕就是由于它选景典型、韵味清远的缘故。

二、阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

金陵怀古四首(其一)

王安石

霸祖孤身取二江①,子孙多以百城降。

豪华尽出成功后,逸乐安知与祸双?

东府旧基留佛刹,后庭余唱落船窗。

黍离麦秀②从来事,且置兴亡近酒缸。

(注)①二江:宋代江南东路和江南西路的简称,也是建都金陵诸国的主要统辖区域。②麦秀:即《麦秀歌》,为殷朝旧臣路过故都,因悯伤故国而作。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是

A. 首联以开创基业的历代君主与其子孙不同情况的对比,指出了建都金陵诸国兴亡盛衰相继的历史现象。

B. 颔联承上议论,表达的意思与欧阳修《伶官传序》冲所说的“状劳可以兴国,逸豫可以亡身”有相同之处。

C. “东府”是东晋时荒淫的会稽王司马道子的府第所在,颈联虚写,表达对荒淫逸乐以致亡国的无限感慨。

D. 尾联用典,意思是作者对千百年来的兴亡更替无能为力,只得借酒浇态,表现了作者无尽的愤懑与悲慨。

E. 本诗体现了作者的学识,也包含着诗人的丰富感情和想象,还可见思想者的睿智和政治家匡时忧国的怀抱。

2.后人评价王安石“冷峻严苛,诗如其人”,即其诗是冷峻严厉的,请结合本诗简要赏析。

【答案】

1.CD

2.①冷静剖析,揭示了历朝衰亡的主要原因在于继承者贪图安逸享乐。②因骄奢淫逸而覆亡的朝代都是咎由自取,作者认为不必为之惋惜悲伤。③作者站在历史高度,洞察朝代盛衰的必然性,客观揭示了诸多政权兴亡的规律,给当朝者及后人以警示,引人深思。

【解析】

2.题干要求结合本诗简要分析王安石诗“冷峻严苛,诗如其人”的特点,作答时围绕“他的诗歌是冷静严肃的”进行分析。诗的首联一开始就严肃地指出了建都金陵诸国兴亡盛衰相继的历史现象,次联则冷静点明其原因:凡是取得二江建都金陵的开国之君,大多都是白手起家,好不容易取得天下,而其子孙往往轻易地把政权断送。进而又客观地指出这些政权所以败亡相继,主要是因为继承者享有国家以后,日趋奢靡逸乐。王安石站在历史高度,冷静严肃地揭示了一切政权兴亡的规律,并在三四两联以丰富的想象和怀古的诗情述说南朝旧事,以此与上半首相印证。

三、阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

精卫词

王建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是

A. 作者对精卫辛劳填海的动机感到困惑,因此用提问的方式来开启全篇。

B. 诗的第三、四句设想,若有一天海水枯干,海中的鱼龙也会陷入困境。

C. 第五至第八句着力描写精卫填海的艰辛,不仅奔波劳碌而且遍体鳞伤。

D. 这首诗的语言质朴无华,平白如话,与白居易的《观刈麦》一诗相近。

2.一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同意这种解读?请结合诗句说明你的理由。

【答案】

1.A

2.观点一:同意。①这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的自我抒发;②意为即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代能够继承遗志,填海不止。

观点二:不同意。①这两句诗是作者对精卫的同情与崇敬之情的表达;②意为移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲生命来帮助精卫,以自己的生命来换精卫的生命。

【解析】

2.此题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。本题设置开放性答案,利于激发学生的思维张力。由于时代的变迁、语言的变化,对一些古诗的解读是可以多元的,此题可以鼓励考生主动思考、发散思维,因此凡是能够言之成理的答案都可视为正确。这里介绍两种观点:观点一:同意。原因有:(1)这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继精神的一种自我抒发;(2)这两句诗的意思是,即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代继承遗志,生命不息,填海不止。观点二:不同意。原因有:(1)这两句咏赞了精卫坚忍不拔的壮志、奋斗到底的毅力,表达了作者的赞扬和崇敬。(2)这两句诗的意思是,移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲自我之身,成全精卫之志。