健美操教学课件

图片预览

文档简介

课件33张PPT。 健美操教学 一、健美操课的教学

二、健美操教学方法

三、健美操教学技能与指导技巧

四、健美操课的设计与实施健美操教学一、健美操课的教学(一)健美操课的教学特点

(二)健美操课的类型

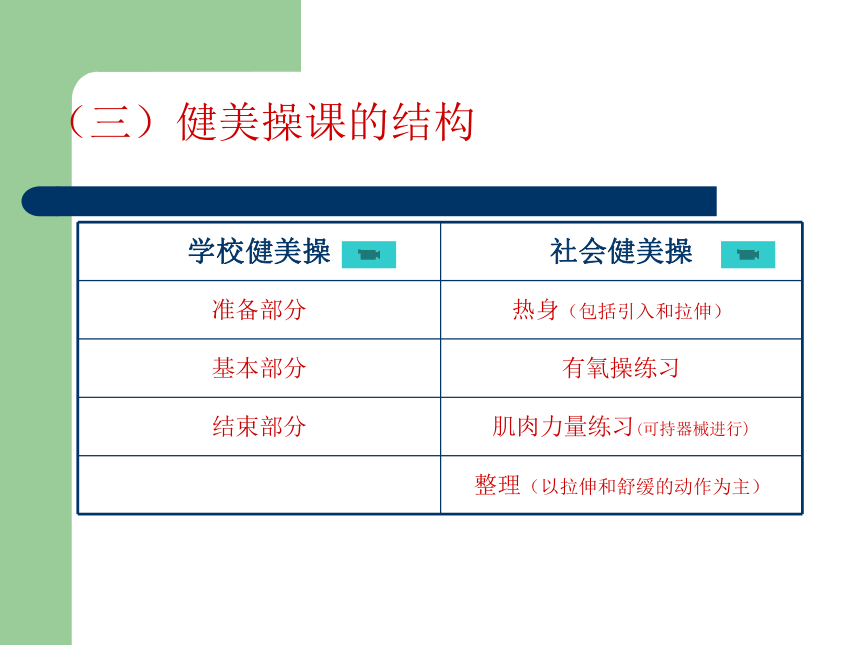

(三)健美操课的结构

(四)健美操课的组织(一)健美操课的教学特点 1、在音乐伴奏下,以跟我做为主要运动形式。

2、以有氧运动为主强调动作的连续性。

3、教学内容丰富,手段多样。(二)健美操课的类型1、学校健美操教学多是成套动作教学

2、社会健美操教学多是组合动作教学

(三)健美操课的结构(四)健美操课的组织1、集体练习

2、分组练习二、健美操教学方法(一)健美操教学方法

(二)健美操教学方法的运用(一)健美操教学方法1、线性渐进教学法

2、金字塔教学法

3、递加教学法

4、连接教学法

5、过渡动作教学法

6、分解变化教学法1、线性渐进教学法

这是一种简单的自由式的教学方法。即在把动作按顺序串联起来时,每一节拍动作只做一个小小的改变,这些变化可以是上肢动作变化、腿部动作变化或加入变化因素。2、金字塔教学法

像金字塔形状一样,健美操单个动作的重复次数即可以逐渐增加,也可以逐渐减少。金字塔教学法的主要优点是使学员专注于动作、身体姿态、动作技术和练习强度。

正金字塔教学法是逐渐增加重复次数,同时要适合音乐节奏并且进展很轻松。

倒金字塔教学法是减少重复次数,增加了组合动作的复杂度。3、递加教学法

递加教学法每次只能加一个动作,如:A,A+B,A+B+C,A+B+C+D。无论教到哪一段动作,

用递加法都要回到开始的A动作。递加法

也可用来连接不同的组合,如:组合A+组

合B。4、连接教学法

连接教学法通常被称为“部分到整体”法,是分别教A、B动作,然后连接起来;再教C、D动作,然后连接起来;最后把A+B动作和C+D动作连接,产生一个4个动作的组合套路。5、过渡动作教学法(社会健美操教学常用)

(1)过渡保持法

在复杂动作和新的动作组合之间加入一个简单的过渡动作的方法。其主要目的是:保持学员的心率水平;指导员有时间放松片刻或调整一下情绪;让学员有时间看清动作并跟上。

(2)过渡动作去除法

将插入的过渡动作逐渐去掉还原成完整的动作。当教复杂动作时,过渡动作被看成是一个“舒适时段”。

(3)应注意的是:加入的过渡动作应相对固定,可选择March、Steptouch、V step、jog等过渡动作不宜过多,应根据组合动作的难易程度而

定。6、 层层变换法:从原有的组合中每次按顺序只改变一个动作使之逐渐过渡到另一个动作组合的方法。

层层变法是逐步进行的,改变一个动作后,必须重复这个组合。这种方法可以使学员较容易地从简单组合过渡到新的或复杂

的动作组合。(二)健美操教学方法的运用1、采用多种教学方法

在教学中应至少选择两种以上的教法来进行教学,

因为没有一种教学方法是适合所有动作的。

2、针对不同的对象采用不同的方法

对初学者采用简单的线性渐进法,因为每次只改

变一个动作,容易学会;对有一定基础的学员可采用

递加法和连接法,需要加入很多动作才产生最终组合,

这就需要一定的难度。三、健美操教学技能与指导技巧(一)健美操教学技能

(二)健美操指导技巧(一)健美操教学技能1、教学示范

示范点、示范面、示范面的转换

2、教学提示

语言提示、非语言提示(二)健美操指导技巧1、声音的合理运用

2、沟通的技巧

3、激励的方法四、健美操课的设计与实施(一)健美操课的设计

(二)不同级别的有氧操课的设计

(三)健美操课的构成

(四)热身与整理

(五)健美操课的实施(一)健美操课的设计课的类型与内容

1、基础课型

(1)根据动作难度分类:初级课、中级课、高级课。

(2)根据冲击力分类:低冲击力课、高低冲击力课、高冲击力课。

(3)根据心率曲线分类:单峰课、多峰课。

2、不同内容的课

(1)根据所使用的器械和设备分类

(2)根据身体素质分类

(3)根据动作的风格分类

(4)根据特殊人群的不同需求分类

(5)根据不同的组织形式分类 课的综合

1、不同类型与动作难度的结合

2、不同身体素质的结合

3、类型与心率的结合

4、不同难度不同类型的结合

5、花样课(二)不同级别的有氧操课的设计1、初级课的设计

2、中级课的设计

3、高级课的设计(三)健美操课的构成1、三段式

热身、有氧操、整理与伸展

2、四段式

热身、有氧操、、整理与伸展

3、五段式

热身、有氧操、轻器械操、柔韧(瑜珈)、

整理与伸展(四)热身与整理1、热身部分

2、整理部分(五)健美操课的实施1、课前准备

动作设计、教法选择、音乐、撰写教案、场地器材的

准备

2、课的组织

介绍课程、练习对形与示范位置、练习形式、观察与

调整、激励

3、课后交流与总结

交流与反馈、总结与改进

二、健美操教学方法

三、健美操教学技能与指导技巧

四、健美操课的设计与实施健美操教学一、健美操课的教学(一)健美操课的教学特点

(二)健美操课的类型

(三)健美操课的结构

(四)健美操课的组织(一)健美操课的教学特点 1、在音乐伴奏下,以跟我做为主要运动形式。

2、以有氧运动为主强调动作的连续性。

3、教学内容丰富,手段多样。(二)健美操课的类型1、学校健美操教学多是成套动作教学

2、社会健美操教学多是组合动作教学

(三)健美操课的结构(四)健美操课的组织1、集体练习

2、分组练习二、健美操教学方法(一)健美操教学方法

(二)健美操教学方法的运用(一)健美操教学方法1、线性渐进教学法

2、金字塔教学法

3、递加教学法

4、连接教学法

5、过渡动作教学法

6、分解变化教学法1、线性渐进教学法

这是一种简单的自由式的教学方法。即在把动作按顺序串联起来时,每一节拍动作只做一个小小的改变,这些变化可以是上肢动作变化、腿部动作变化或加入变化因素。2、金字塔教学法

像金字塔形状一样,健美操单个动作的重复次数即可以逐渐增加,也可以逐渐减少。金字塔教学法的主要优点是使学员专注于动作、身体姿态、动作技术和练习强度。

正金字塔教学法是逐渐增加重复次数,同时要适合音乐节奏并且进展很轻松。

倒金字塔教学法是减少重复次数,增加了组合动作的复杂度。3、递加教学法

递加教学法每次只能加一个动作,如:A,A+B,A+B+C,A+B+C+D。无论教到哪一段动作,

用递加法都要回到开始的A动作。递加法

也可用来连接不同的组合,如:组合A+组

合B。4、连接教学法

连接教学法通常被称为“部分到整体”法,是分别教A、B动作,然后连接起来;再教C、D动作,然后连接起来;最后把A+B动作和C+D动作连接,产生一个4个动作的组合套路。5、过渡动作教学法(社会健美操教学常用)

(1)过渡保持法

在复杂动作和新的动作组合之间加入一个简单的过渡动作的方法。其主要目的是:保持学员的心率水平;指导员有时间放松片刻或调整一下情绪;让学员有时间看清动作并跟上。

(2)过渡动作去除法

将插入的过渡动作逐渐去掉还原成完整的动作。当教复杂动作时,过渡动作被看成是一个“舒适时段”。

(3)应注意的是:加入的过渡动作应相对固定,可选择March、Steptouch、V step、jog等过渡动作不宜过多,应根据组合动作的难易程度而

定。6、 层层变换法:从原有的组合中每次按顺序只改变一个动作使之逐渐过渡到另一个动作组合的方法。

层层变法是逐步进行的,改变一个动作后,必须重复这个组合。这种方法可以使学员较容易地从简单组合过渡到新的或复杂

的动作组合。(二)健美操教学方法的运用1、采用多种教学方法

在教学中应至少选择两种以上的教法来进行教学,

因为没有一种教学方法是适合所有动作的。

2、针对不同的对象采用不同的方法

对初学者采用简单的线性渐进法,因为每次只改

变一个动作,容易学会;对有一定基础的学员可采用

递加法和连接法,需要加入很多动作才产生最终组合,

这就需要一定的难度。三、健美操教学技能与指导技巧(一)健美操教学技能

(二)健美操指导技巧(一)健美操教学技能1、教学示范

示范点、示范面、示范面的转换

2、教学提示

语言提示、非语言提示(二)健美操指导技巧1、声音的合理运用

2、沟通的技巧

3、激励的方法四、健美操课的设计与实施(一)健美操课的设计

(二)不同级别的有氧操课的设计

(三)健美操课的构成

(四)热身与整理

(五)健美操课的实施(一)健美操课的设计课的类型与内容

1、基础课型

(1)根据动作难度分类:初级课、中级课、高级课。

(2)根据冲击力分类:低冲击力课、高低冲击力课、高冲击力课。

(3)根据心率曲线分类:单峰课、多峰课。

2、不同内容的课

(1)根据所使用的器械和设备分类

(2)根据身体素质分类

(3)根据动作的风格分类

(4)根据特殊人群的不同需求分类

(5)根据不同的组织形式分类 课的综合

1、不同类型与动作难度的结合

2、不同身体素质的结合

3、类型与心率的结合

4、不同难度不同类型的结合

5、花样课(二)不同级别的有氧操课的设计1、初级课的设计

2、中级课的设计

3、高级课的设计(三)健美操课的构成1、三段式

热身、有氧操、整理与伸展

2、四段式

热身、有氧操、、整理与伸展

3、五段式

热身、有氧操、轻器械操、柔韧(瑜珈)、

整理与伸展(四)热身与整理1、热身部分

2、整理部分(五)健美操课的实施1、课前准备

动作设计、教法选择、音乐、撰写教案、场地器材的

准备

2、课的组织

介绍课程、练习对形与示范位置、练习形式、观察与

调整、激励

3、课后交流与总结

交流与反馈、总结与改进

同课章节目录

- 第一章 自觉参与和科学锻炼

- 第一节 自觉参与体育锻炼

- 第二节 全面发展体能与科学锻炼

- 第二章 促进身体健康

- 第一节 生活方式对健康的影响

- 第二节 营养与运动

- 第三节 环境对健康的影响

- 第四节 我国传统的养生理论与方法

- 第三章 促进心理健康

- 第一节 体育学习的目标设置

- 第二节 体育与自尊自信的培养

- 第三节 体育与情绪的调控

- 第四节 体育与意志品质的培养

- 第五节 保持心理健康

- 第四章 培养社会适应能力

- 第一节 体育活动中的人际交往

- 第二节 体育活动的权利和义务

- 第三节 体育道德

- 第五章 奥林匹克运动

- 第一节 古代奥林匹克运动会

- 第二节 现代奥林匹克运动

- 第三节 北京2008——无与伦比的奥运会

- 第六章 提高田径运动技能

- 第一节 源远流长的田径运动

- 第二节 跑

- 第三节 跳跃

- 第四节 投掷

- 第五节 评价指南

- 第七章 选项学习的指导与提示

- 第一节 选项学习注意事项

- 第二节 掌握运动技能的形成规律

- 第三节 球类运动

- 第四节 体操运动

- 第五节 武术运动

- 第六节 游泳运动

- 第七节 新兴运动项目