第16课 独立自主的和平外交(38ppt)

文档属性

| 名称 | 第16课 独立自主的和平外交(38ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-07-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

知识要点

难点释疑

目标导航

首页

末页

历史图片

历史

第五单元 国防建设与外交成就

第16课 独立自主的和平外交

解题技巧

过关训练

首页

末页

课程标准 考纲要求

知道中国独立自主的和平外交政策。 和平共处五项原则的主要内容;周恩来出席万隆会议的史实。

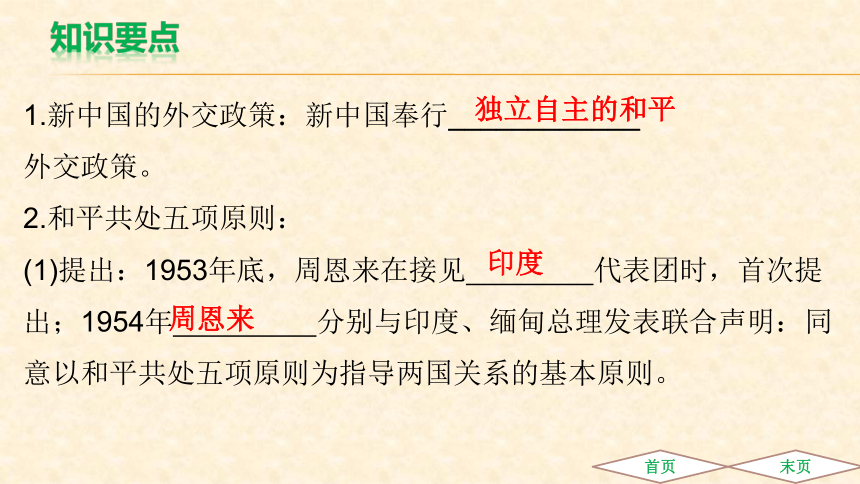

1.新中国的外交政策:新中国奉行____________

外交政策。

2.和平共处五项原则:

(1)提出:1953年底,周恩来在接见 代表团时,首次提出;1954年 分别与印度、缅甸总理发表联合声明:同意以和平共处五项原则为指导两国关系的基本原则。

首页

末页

独立自主的和平

印度

周恩来

(2)内容:互相尊重 完整、

、互不干涉 、平等互利、

五项原则。

(3)意义:被世界上越来越多的国家接受,成为处理 之间关系的基本准则。

3.加强与亚非国家的团结合作——万隆会议:

(1)时间、地点:1955年在印度尼西亚的 召开。

主权和领土

互不侵犯

内政

和平共处

国与国

万隆

(2)与会成员: 洲和 洲各国政府首脑(故又称“亚非会议”)。

(3)新中国对万隆会议的贡献: 在会议上提出了“ ”方针,促进了会议圆满成功。

(4)意义:加强了中国同 各国的团结与合作,为中国重返联合国奠定基础。

(5)地位:是第一次没有 国家参加的亚非会议。

亚

非

周恩来

求同存异

亚非

殖民主义

1.新中国的外交与旧中国外交对比:新中国展现了独立自主的和平外交风采,而旧中国则是屈辱的外交,两者本质的差别在于国家是否独立和实行什么样的社会制度。清政府一次次被迫签订不平等条约,而新中国成立的第一天,毛泽东主席就向全世界宣布:中国要成为独立自主的国家。

首页

末页

20世纪50年代,提出和平共处五项原则,后来成为国际交往的基本准则;在万隆会议上,周恩来提出“求同存异”的方针,对万隆会议的圆满成功起到了积极的作用。新中国外交方面的种种努力和成就,提高了我国的国际地位。

2.“求同存异”方针的“求同”,主要指保卫世界和平、争取民族独立和发展民族经济等问题;“存异”指各国的处境、政治制度、意识形态等方面的差异。“求同存异”方针成为万隆会议的原则。

★“它是中华人民共和国外交发展的一个阶段性界碑,它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变,标志着新中国外交方针的最终形成。”这里的“它”是指( )

A.开国大典

B.提出“求同存异”方针

C.提出和平共处五项原则

D.万隆会议

首页

末页

C

正确答案:C

解题分析:本题考查学生对和平共处五项原则相关知识的掌握,重点识记和平共处五项原则的内容与影响。据题干“它是中华人民共和国外交发展的一个阶段性界碑,它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变,标志着新中国外交方针的最终形成”结合所学知识可知,这里的“它”是指提出和平共处五项原则。

1953年底周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则,其内容为:“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”。和平共处五项原则提出后,获得了世界上越来越多国家的赞同,成为解决国与国之间关系的基本准则。故正确答案选C。

一、单项选择题

1.邓小平在接见外宾时指出:“中国不打美国牌,也不打苏联牌,中国也不允许别人打中国牌。”其含义是( )

A.中国不支持美国,也不支持苏联

B.中国坚决不干涉美国、苏联的内政

C.中国、美国与苏联应该和平共处

D.中国始终奉行独立自主的外交政策

D

首页

末页

2.周恩来说:“中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱,怕帝国主义的。清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢?中国100年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。”新中国之初“我们不学他们”的突出表现是( )

A.采取妥协退让的外交政策

B.采取独立自主的和平外交政策

C.采取明哲保身的外交方针

D.采取“求同存异”的外交方针

B

3.(2017湖南)任何国家和地区都有权利做自己的发展之梦,但是做好自己的梦,必须让别国也能睡好觉。以下外交政策和活动中,体现了上述观点的是( )

A.亚历山大大帝东征 B.绥靖政策

C.“杜鲁门主义” D.和平共处五项原则

D

4.1954年,中国、印度、缅甸再次重申:“如果这些原则不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中,它们将形成和平与安全的坚固基础,而现时存在的恐惧和疑虑,则将为信任感所代替。”由此可见,和平共处五项原则( )

A.在中、印、缅之间达成基本共识

B.消除了中、印、缅之间的矛盾

C.已被世界各国接受

D.已写入《联合国宪章》

A

5.“它是新中国在国际舞台上开展活动,冲破美国的孤立和遏制政策,扩大对外交往的有力武器。经过半个多世纪的实践检验,它不仅成为我国对外政策的基石,也逐渐被国际社会普遍接受。”这段材料评述的是( )

A.“一国两制”构想 B.民族区域自治制度

C.“求同存异”方针 D.和平共处五项原则

D

6.(2017黑龙江)和平共处五项原则已经成为处理国与国关系的基本准则。下列属于其内容的是( )

①互相尊重主权和领土完整

②互不侵犯 ③互不干涉内政

④平等互利 ⑤和平共处 ⑥求同存异

A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥

C.①②③④⑥ D.①②③⑤⑥

A

7.新中国外交政策成熟的标志是( )

A.1949年《共同纲领》中宣布的原则

B.和平共处五项原则的提出

C.在万隆会议上提出“求同存异”的方针

D.以五大国身份之一参加日内瓦会议

B

8.中国传统文化中蕴含着“非攻”“和为贵”等思想,这一思想在当代的体现是( )

A.独立自主

B.和平共处五项原则

C.求同存异

D.一切权力属于人民

B

9.萨科齐曾以法国总统和欧盟轮值主席的双重身份会见达赖,严重伤害了中国人民的感情。萨科齐此举破坏了和平共处五项基本原则中的

( )

①互相尊重主权和领土完整 ②互不侵犯

③互不干涉内政 ④平等互利 ⑤和平共处

A.①②③ B.①③⑤ C.②③④ D.①④⑤

B

10.(2017湖北)2016年4月,在中国政府的积极推动下,落实联合国气候变化框架公约的《巴黎协定》在纽约联合国总部签署,中国为全球生态文明付诸的行动赢得了国际社会的积极评价。62年前,周恩来在代表中国政府出席的一次会议上,提出“求同存异”方针,推动会议进程,赢得了国际社会的广泛赞誉。周恩来参加的这次会议是( )

A.日内瓦会议 B.雅尔塔会议

C.万隆会议 D.亚太经合组织会议

C

11.(2017湖南)在万隆会议上,周恩来既没有去刻意争取对共产主义的支持,也没有激烈反美、反西方的言论。但他达到了此行的重要目的,使许多代表相信了他是一个心怀善意、通情达理而真挚诚恳的人,并相当成功地使人相信了共产党中国奉行和平的政策。周恩来取得成功的主要原因是( )

A.周恩来的人格魅力

B.中国综合国力的提升

C.倡导“求同存异”方针

D.提出和平共处五项原则

C

12.一位美国记者评论周恩来在某次重大会议中的作用时说:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。”这次会议是( )

A.日内瓦会议 B.万隆会议

C.第26届联合国大会 D.上海APEC会议

B

13.孔子曰:“君子和而不同。”意思是“和谐而又不千篇一律,不同而又不互相冲突”。1955年万隆会议上,周恩来总理运用这种思想提出哪一外交方针,促进了会议的圆满成功

( )

A.互不侵犯 B.和平共处五项原则

C.平等互惠 D.“求同存异”的方针

D

14.在一次国际会议上,周恩来强调“我们的会议应该是求同存异”。下列有关“求同存异”方针的说法,正确的有( )

①找出共同点,保留不同意见,达到团结的目的 ②促进了万隆会议的圆满成功

③促进了中国外交事业的发展

④后来发展为和平共处五项原则

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.②③

A

15.以下属于20世纪50年代新中国外交成就的是( )

①提出和平共处五项原则

②拒签《巴黎和约》

③在万隆会议上提出“求同存异”方针

④中美两国正式建立外交关系

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

B

二、综合题

16.外交是一个国家实力强弱的晴雨表。新中国成立以来,随着我国综合国力的逐步提升,外交事业也取得了辉煌的成就。阅读材料,回答问题。

【外交之耻】

材料一 1919年l月在法国巴黎召开的“和平会议”上,中国代表提出了取消帝国主义在华特权,废除“二十一条”等要求,遭到操纵会议的英、法、美等国的拒绝。会议无理决定把德国在山东攫取的一切权益转给日本。

——岳麓书社《中国历史》八年级上册

【外交之盛】

材料三 习近平总书记指出,在各国彼此依存、全球性挑战此起彼伏的今天,各国要对接彼此政策,在全球更大范围内整合经济要素和发展资源,才能形成合力,促进世界和平安宁和共同发展。

——《“一带一路”国际合作

高峰论坛圆桌峰会联合公报》

(l)材料一中,为什么作为战胜国的中国却得到了类似战败国的待遇?这种“待遇”直接引发了近代中国哪一事件?

①弱国无外交;

当时中国综合国力弱;政府腐败。

②五四运动。

(2)材料二的两幅图反映了新中国50年代的哪些外交成就?

①提出和平共处五项原则;

②周恩来在万隆会议上提出“求同存异”方针。

(3)结合上述材料及所学知识,请你谈谈各国应怎样促进世界和平与发展。

倡导和平共处五项原则;

坚持“求同存异”方针;

维护世界和平、发展世界经济。(言之有理即可)

二战后到1955年初,新独立的亚非国家就达13个,使该地区独立国家总数增至近30个。但是帝国主义不甘心完全退出已占据的地盘,殖民主义者在大战结束后卷土重来,许多亚非国家依然受到种族歧视和殖民统治的严重威胁。

促进亚非国家的团结与合作,成为广大亚非国家的共同愿望和要求。1955年4月,亚非会议召开,这被称为“人类有史以来第一次有色人种的洲际会议”。

——摘编自方连庆等《战后国际史》

首页

末页

历史

知识要点

难点释疑

目标导航

首页

末页

历史图片

历史

第五单元 国防建设与外交成就

第16课 独立自主的和平外交

解题技巧

过关训练

首页

末页

课程标准 考纲要求

知道中国独立自主的和平外交政策。 和平共处五项原则的主要内容;周恩来出席万隆会议的史实。

1.新中国的外交政策:新中国奉行____________

外交政策。

2.和平共处五项原则:

(1)提出:1953年底,周恩来在接见 代表团时,首次提出;1954年 分别与印度、缅甸总理发表联合声明:同意以和平共处五项原则为指导两国关系的基本原则。

首页

末页

独立自主的和平

印度

周恩来

(2)内容:互相尊重 完整、

、互不干涉 、平等互利、

五项原则。

(3)意义:被世界上越来越多的国家接受,成为处理 之间关系的基本准则。

3.加强与亚非国家的团结合作——万隆会议:

(1)时间、地点:1955年在印度尼西亚的 召开。

主权和领土

互不侵犯

内政

和平共处

国与国

万隆

(2)与会成员: 洲和 洲各国政府首脑(故又称“亚非会议”)。

(3)新中国对万隆会议的贡献: 在会议上提出了“ ”方针,促进了会议圆满成功。

(4)意义:加强了中国同 各国的团结与合作,为中国重返联合国奠定基础。

(5)地位:是第一次没有 国家参加的亚非会议。

亚

非

周恩来

求同存异

亚非

殖民主义

1.新中国的外交与旧中国外交对比:新中国展现了独立自主的和平外交风采,而旧中国则是屈辱的外交,两者本质的差别在于国家是否独立和实行什么样的社会制度。清政府一次次被迫签订不平等条约,而新中国成立的第一天,毛泽东主席就向全世界宣布:中国要成为独立自主的国家。

首页

末页

20世纪50年代,提出和平共处五项原则,后来成为国际交往的基本准则;在万隆会议上,周恩来提出“求同存异”的方针,对万隆会议的圆满成功起到了积极的作用。新中国外交方面的种种努力和成就,提高了我国的国际地位。

2.“求同存异”方针的“求同”,主要指保卫世界和平、争取民族独立和发展民族经济等问题;“存异”指各国的处境、政治制度、意识形态等方面的差异。“求同存异”方针成为万隆会议的原则。

★“它是中华人民共和国外交发展的一个阶段性界碑,它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变,标志着新中国外交方针的最终形成。”这里的“它”是指( )

A.开国大典

B.提出“求同存异”方针

C.提出和平共处五项原则

D.万隆会议

首页

末页

C

正确答案:C

解题分析:本题考查学生对和平共处五项原则相关知识的掌握,重点识记和平共处五项原则的内容与影响。据题干“它是中华人民共和国外交发展的一个阶段性界碑,它是从革命运动外交向国家外交过渡的一次关键性转变,标志着新中国外交方针的最终形成”结合所学知识可知,这里的“它”是指提出和平共处五项原则。

1953年底周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则,其内容为:“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”。和平共处五项原则提出后,获得了世界上越来越多国家的赞同,成为解决国与国之间关系的基本准则。故正确答案选C。

一、单项选择题

1.邓小平在接见外宾时指出:“中国不打美国牌,也不打苏联牌,中国也不允许别人打中国牌。”其含义是( )

A.中国不支持美国,也不支持苏联

B.中国坚决不干涉美国、苏联的内政

C.中国、美国与苏联应该和平共处

D.中国始终奉行独立自主的外交政策

D

首页

末页

2.周恩来说:“中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱,怕帝国主义的。清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢?中国100年来的外交史是一部屈辱的外交史。我们不学他们。”新中国之初“我们不学他们”的突出表现是( )

A.采取妥协退让的外交政策

B.采取独立自主的和平外交政策

C.采取明哲保身的外交方针

D.采取“求同存异”的外交方针

B

3.(2017湖南)任何国家和地区都有权利做自己的发展之梦,但是做好自己的梦,必须让别国也能睡好觉。以下外交政策和活动中,体现了上述观点的是( )

A.亚历山大大帝东征 B.绥靖政策

C.“杜鲁门主义” D.和平共处五项原则

D

4.1954年,中国、印度、缅甸再次重申:“如果这些原则不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中,它们将形成和平与安全的坚固基础,而现时存在的恐惧和疑虑,则将为信任感所代替。”由此可见,和平共处五项原则( )

A.在中、印、缅之间达成基本共识

B.消除了中、印、缅之间的矛盾

C.已被世界各国接受

D.已写入《联合国宪章》

A

5.“它是新中国在国际舞台上开展活动,冲破美国的孤立和遏制政策,扩大对外交往的有力武器。经过半个多世纪的实践检验,它不仅成为我国对外政策的基石,也逐渐被国际社会普遍接受。”这段材料评述的是( )

A.“一国两制”构想 B.民族区域自治制度

C.“求同存异”方针 D.和平共处五项原则

D

6.(2017黑龙江)和平共处五项原则已经成为处理国与国关系的基本准则。下列属于其内容的是( )

①互相尊重主权和领土完整

②互不侵犯 ③互不干涉内政

④平等互利 ⑤和平共处 ⑥求同存异

A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥

C.①②③④⑥ D.①②③⑤⑥

A

7.新中国外交政策成熟的标志是( )

A.1949年《共同纲领》中宣布的原则

B.和平共处五项原则的提出

C.在万隆会议上提出“求同存异”的方针

D.以五大国身份之一参加日内瓦会议

B

8.中国传统文化中蕴含着“非攻”“和为贵”等思想,这一思想在当代的体现是( )

A.独立自主

B.和平共处五项原则

C.求同存异

D.一切权力属于人民

B

9.萨科齐曾以法国总统和欧盟轮值主席的双重身份会见达赖,严重伤害了中国人民的感情。萨科齐此举破坏了和平共处五项基本原则中的

( )

①互相尊重主权和领土完整 ②互不侵犯

③互不干涉内政 ④平等互利 ⑤和平共处

A.①②③ B.①③⑤ C.②③④ D.①④⑤

B

10.(2017湖北)2016年4月,在中国政府的积极推动下,落实联合国气候变化框架公约的《巴黎协定》在纽约联合国总部签署,中国为全球生态文明付诸的行动赢得了国际社会的积极评价。62年前,周恩来在代表中国政府出席的一次会议上,提出“求同存异”方针,推动会议进程,赢得了国际社会的广泛赞誉。周恩来参加的这次会议是( )

A.日内瓦会议 B.雅尔塔会议

C.万隆会议 D.亚太经合组织会议

C

11.(2017湖南)在万隆会议上,周恩来既没有去刻意争取对共产主义的支持,也没有激烈反美、反西方的言论。但他达到了此行的重要目的,使许多代表相信了他是一个心怀善意、通情达理而真挚诚恳的人,并相当成功地使人相信了共产党中国奉行和平的政策。周恩来取得成功的主要原因是( )

A.周恩来的人格魅力

B.中国综合国力的提升

C.倡导“求同存异”方针

D.提出和平共处五项原则

C

12.一位美国记者评论周恩来在某次重大会议中的作用时说:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。”这次会议是( )

A.日内瓦会议 B.万隆会议

C.第26届联合国大会 D.上海APEC会议

B

13.孔子曰:“君子和而不同。”意思是“和谐而又不千篇一律,不同而又不互相冲突”。1955年万隆会议上,周恩来总理运用这种思想提出哪一外交方针,促进了会议的圆满成功

( )

A.互不侵犯 B.和平共处五项原则

C.平等互惠 D.“求同存异”的方针

D

14.在一次国际会议上,周恩来强调“我们的会议应该是求同存异”。下列有关“求同存异”方针的说法,正确的有( )

①找出共同点,保留不同意见,达到团结的目的 ②促进了万隆会议的圆满成功

③促进了中国外交事业的发展

④后来发展为和平共处五项原则

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.②③

A

15.以下属于20世纪50年代新中国外交成就的是( )

①提出和平共处五项原则

②拒签《巴黎和约》

③在万隆会议上提出“求同存异”方针

④中美两国正式建立外交关系

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

B

二、综合题

16.外交是一个国家实力强弱的晴雨表。新中国成立以来,随着我国综合国力的逐步提升,外交事业也取得了辉煌的成就。阅读材料,回答问题。

【外交之耻】

材料一 1919年l月在法国巴黎召开的“和平会议”上,中国代表提出了取消帝国主义在华特权,废除“二十一条”等要求,遭到操纵会议的英、法、美等国的拒绝。会议无理决定把德国在山东攫取的一切权益转给日本。

——岳麓书社《中国历史》八年级上册

【外交之盛】

材料三 习近平总书记指出,在各国彼此依存、全球性挑战此起彼伏的今天,各国要对接彼此政策,在全球更大范围内整合经济要素和发展资源,才能形成合力,促进世界和平安宁和共同发展。

——《“一带一路”国际合作

高峰论坛圆桌峰会联合公报》

(l)材料一中,为什么作为战胜国的中国却得到了类似战败国的待遇?这种“待遇”直接引发了近代中国哪一事件?

①弱国无外交;

当时中国综合国力弱;政府腐败。

②五四运动。

(2)材料二的两幅图反映了新中国50年代的哪些外交成就?

①提出和平共处五项原则;

②周恩来在万隆会议上提出“求同存异”方针。

(3)结合上述材料及所学知识,请你谈谈各国应怎样促进世界和平与发展。

倡导和平共处五项原则;

坚持“求同存异”方针;

维护世界和平、发展世界经济。(言之有理即可)

二战后到1955年初,新独立的亚非国家就达13个,使该地区独立国家总数增至近30个。但是帝国主义不甘心完全退出已占据的地盘,殖民主义者在大战结束后卷土重来,许多亚非国家依然受到种族歧视和殖民统治的严重威胁。

促进亚非国家的团结与合作,成为广大亚非国家的共同愿望和要求。1955年4月,亚非会议召开,这被称为“人类有史以来第一次有色人种的洲际会议”。

——摘编自方连庆等《战后国际史》

首页

末页

历史

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化