12.1 温度与内能

图片预览

文档简介

福州民族中学 谢祥兴

十二章 内能与热机

§12.1温度与内能

【教学目标】

知识与技能:

1、了解温度计的结构和测量原理

2、学会正确的使用温度计,学会摄氏度的读法和写法

3、了解内能的概念,能简单描述温度和内能的关系。

4、知道热传递过程中,物体吸收(放出)热量,温度升高(降低),内能改变。

5、了解热量的概念,热量的单位是焦耳。

6、知道做功可以使物体内能增加和减少的一些事例。

过程与方法:

1、通过探究找到改变物体内能的多种方法。

2、通过演示实验说明做功可以使物体内能增加和减少。

3、通过学生查找资料,了解地球的“温室效应”。

情感态度与价值观:

1、通过探究,使学生体验探究的过程,激发学生主动学习的兴趣。

2、通过演示实验培养学生的观察能力,并使学生通过实验理解做功与内能变化的关系。

3、鼓励学生自己查找资料,培养学生自学的能力。

【教学重点】

1、内能、热量概念的建立,改变物体内能的途径。

2、液体温度计的原理和摄氏温度的规定。

【教学难点】

做功和热传递在改变物体内能上是等效的

【教学准备】

演示实验:空气压缩器、温度计,三只烧杯分别倒入冷水、温水和热水。

【教学方法】

启发式教学法, 讲授法,实验演示法, 阅读法,科学探究法

【课时数】 2课时

【教学过程】

引言

前面我们用到了温度计,对此大家可能存在一些疑问。对此我们带着这些问题走进本节内容进一步认识温度和温度计。

一、温度

1、定义:表示物体的冷热程度,符号是t,常用单位是摄氏度,符号是℃。物体较热,我们说他温度高,物体较冷,我们说它温度低。

分子动力论告诉我们,物体内部分子在永不停息的做无规则的运动,分子运动具有动能,从微观上讲温度是物体内部分子做无规则运动的剧烈程度,如果物体内部分子运动越剧烈,我们就说物体的温度较高。

2、单位

①国际单位制中采用热力学温度。

②常用单位是摄氏度(℃)

规定:在一个标准大气压下冰水混合物的温度为0℃,沸水的温度为100℃,它们之间分成100等份,每一等份叫1摄氏度 某地气温-3℃读做:零下3摄氏度或负3摄氏度

看书本中自然界中的一些温度图12-1

那么温度用什么测量呢?

学生回答:温度计

讲述:那么温度计工作原理是什么呢?它的构造又是怎样的呢?展示各种温度计。

二、温度计

1、工作原理:利用液体的热胀冷缩原理制成的。

这里指的液体有汞,煤油,酒精等

2、温度计构造:下有玻璃泡,里盛水银、煤油、酒精等液体;内有粗细均匀的细玻璃管,在外面的玻璃管上均匀地刻有刻度和温标。

看书本温度计27页的分类,主要介绍实验用温度计,寒暑表,体温计

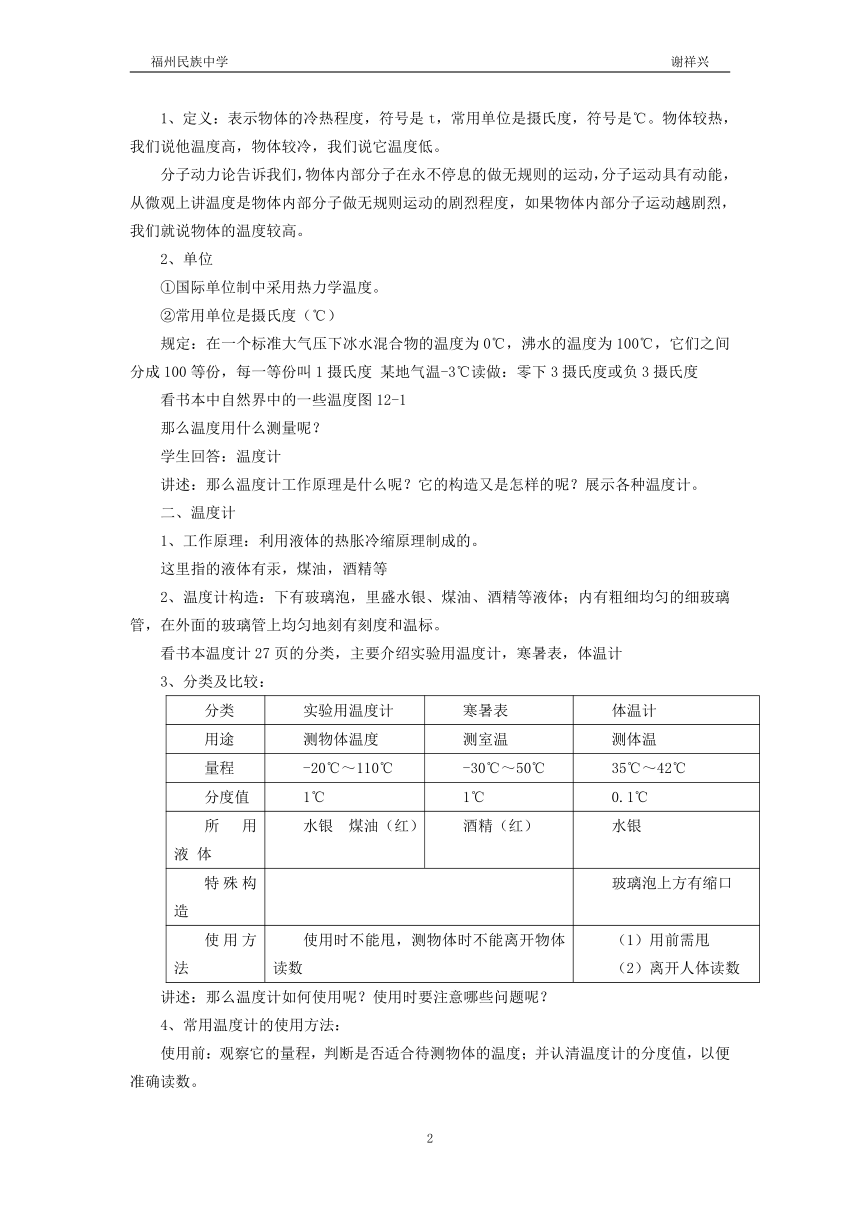

3、分类及比较:

分类 实验用温度计 寒暑表 体温计

用途 测物体温度 测室温 测体温

量程 -20℃~110℃ -30℃~50℃ 35℃~42℃

分度值 1℃ 1℃ 0.1℃

所 用液 体 水银 煤油(红) 酒精(红) 水银

特殊构造 玻璃泡上方有缩口

使用方法 使用时不能甩,测物体时不能离开物体读数 (1)用前需甩(2)离开人体读数

讲述:那么温度计如何使用呢?使用时要注意哪些问题呢?

4、常用温度计的使用方法:

使用前:观察它的量程,判断是否适合待测物体的温度;并认清温度计的分度值,以便准确读数。

使用时:温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;温度计玻璃泡浸入被测液体中稍等一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平,仰视和俯视都会带来误差。

仰视会造成读书比实际温度偏高,俯视会造成读书比实际偏低

讲述:根据分子动力论,组成物质的分子在永不停息的做无规则的运动,所以分子具有动能。分子之间又存在相互作用的引力和斥力,所以分子之间还有势能。我们把物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。

三、物体的内能

讲述:在初二的第十章分子动理论告诉我们,物体内部分子在永不停息的做无规则的运动,分子之间存在着相互作用的引力和斥力。第九章机械能的时候我们讲过,物体由于运动而具有的能叫动能,物体由于被举高或发生弹性形变而具有的能叫势能。那么分子也在运动,所以具有动能,分子之间存在作用力,所以分子也具有势能。那么,内能就是物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和。

1、内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。

内能也是一种能量,所以单位也是焦耳

2、单位:焦耳 简称焦,符号是J

讲述:那么影响内能大小的因素有那些呢?

学生猜想:提示从分子的动能和势能方面考虑。

温度越高,分子运动越剧烈,内能就越大,质量越大,分子越多,内能就越大。

3、影响物体内能大小的因素:

①温度:在物体的质量,材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。

②质量:在物体的温度、材料、状态相同时,物体的质量越大,物体的内能越大。

③材料:在温度、质量和状态相同时,物体的材料不同,物体的内能可能不同。

④存在状态:在物体的温度、材料质量相同时,物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同。

讲述:内能和机械能都是能,它们之间又什么区别呢?

4、内能与机械能区别:机械能是宏观的,是物体作为一个整体运动所具有的能量,它的大小与机械运动有关,而内能是微观的,是物体内部所有分子做无规则运动的能的总和。内能大小与分子做无规则运动快慢及分子作用有关。这种无规则运动是分子在物体内的运动,而不是物体的整体运动。

讲述:怎样改变物体的内能呢?大家看书本的实验探究?

四、改变内能的两种途径

物体的温度升高,物体的内能会增加,但不能说内能改变必然导致温度的改变,因为内能的变化是有多种因素决定的。那么有哪些方法可以改变物体的内能呢

看书本的实验探究

讲述:探究1,做演示试验。P29图12-9看到棉花燃烧起来了,这是因为活塞压缩空气做功,使空气内能增加,温度升高,达到棉花燃点使棉花燃烧。钻木取火:使木头相互摩擦,人对木头做功,使它的内能增加,温度升高,达到木头的燃点而燃烧。所以做功可以改变物体的内能。

通过探究2我们可以知道,铁锅被晒得烫手,棉被被晒得暖乎乎的,都是通过热传递的方式使物体温度升高的,温度升高,物体的内能也就增加,也就是说,热传递也可以改变物体的内能。

1、改变内能的方法:做功和热传递。

(1)、做功改变物体的内能:

①做功可以改变内能:对物体做功物体内能会增加。物体对外做功物体内能会减少。

②做功改变内能的实质是内能和其他形式的能的相互转化。

(2)、热传递可以改变物体的内能。

①热传递是热量从高温物体向低温物体或从同一物体的高温部分向低温部分传递的现象。

②热传递的条件是有温度差,传递方式是:传导、对流和辐射。热传递传递的是内能(热量),而不是温度。

③热传递过程中,物体吸热,温度升高,内能增加;放热温度降低,内能减少。

④热传递过程中,传递的能量的多少叫热量,热量的单位是焦耳。热传递的实质是内能的转移。

(3)、做功和热传递改变内能的区别:由于它们改变内能上产生的效果相同,所以说做功和热传递改变物体内能上是等效的。但做功和热传递改变内能的实质不同,前者能的形式发生了变化,后者能的形式不变。

五、热量

1、定义:物体通过热传递的方式所改变的内能称为热量,热量通常用字母Q来表示

2、单位:焦耳 J

3、热量是在热传递过程中的一个物理量,如果两物体间不发生热传递,那么无热量可言。因此我们说热量是一个过程量,是伴随热传递过程而产生的,不是状态量,不能说某物体有多少热量或具有多少热量,只能说物体吸收或放出多少热量。

实验表明,1kg的水温度升高1℃时需要吸收4.2×103J,温度降低也要放出4.2×103J的热量

对内能、温度、热量概念的理解

例1:下列关于温度、内能、热量的说法正确的是( )

A、温度高的物体含义的热量一定多

B、冰熔化的过程中温度保持不变,内能也不变

C、物体吸收热量,其温度不一定升高,但内能一定增加

D、一个物体温度升高,它一定吸收了热量

答案C

解析:根据热量的概念,热量是一个过程量,所以只能说“吸收”或“放出”热量,“含有”热量的说法是错误的,A错,冰熔化过程温度保持不变,但仍然要吸收热量,内能增加。B错,一个物体温度升高,内能增加,可能是物体吸收了热量,也可能是对物体做了功。D错,物体吸收热量,其温度不一定升高,如晶体熔化和液体沸腾过程,但内能一定增加,所以选C

六、作业

万向思维

七、板书设计

一、温度

1、定义:表示物体的冷热程度,符号是t,常用单位是摄氏度,符号是℃。

2、单位

常用单位是摄氏度(℃)

规定:在一个标准大气压下冰水混合物的温度为0℃,沸水的温度为100℃

二、温度计

1、工作原理:利用液体的热胀冷缩原理制成的。

2、温度计构造3、分类及比较:

4、常用温度计的使用方法:

使用前:判断是否适合待测物体的温度,量程,分度值

使用时:

三、物体的内能

1、内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。

2、单位:焦耳 简称焦,符号是J

3、影响物体内能大小的因素:

①温度 ②质量 ③材料同 ④存在状态

4、内能与机械能区别

四、改变内能的两种途径

1、改变内能的方法:做功和热传递。

(1)、做功改变物体的内能:

①做功可以改变内能:对物体做功物体内能会增加。

物体对外做功物体内能会减少。

②做功改变内能的实质是内能和其他形式的能的相互转化

(2)、热传递可以改变物体的内能。

(3)、做功和热传递改变内能的区别

五、热量

1、定义:物体通过热传递的方式所改变的内能称为热量,热量通常用字母Q来表示

2、单位:焦耳 J

3、热量是一个过程量

【教学反思】

PAGE

6

十二章 内能与热机

§12.1温度与内能

【教学目标】

知识与技能:

1、了解温度计的结构和测量原理

2、学会正确的使用温度计,学会摄氏度的读法和写法

3、了解内能的概念,能简单描述温度和内能的关系。

4、知道热传递过程中,物体吸收(放出)热量,温度升高(降低),内能改变。

5、了解热量的概念,热量的单位是焦耳。

6、知道做功可以使物体内能增加和减少的一些事例。

过程与方法:

1、通过探究找到改变物体内能的多种方法。

2、通过演示实验说明做功可以使物体内能增加和减少。

3、通过学生查找资料,了解地球的“温室效应”。

情感态度与价值观:

1、通过探究,使学生体验探究的过程,激发学生主动学习的兴趣。

2、通过演示实验培养学生的观察能力,并使学生通过实验理解做功与内能变化的关系。

3、鼓励学生自己查找资料,培养学生自学的能力。

【教学重点】

1、内能、热量概念的建立,改变物体内能的途径。

2、液体温度计的原理和摄氏温度的规定。

【教学难点】

做功和热传递在改变物体内能上是等效的

【教学准备】

演示实验:空气压缩器、温度计,三只烧杯分别倒入冷水、温水和热水。

【教学方法】

启发式教学法, 讲授法,实验演示法, 阅读法,科学探究法

【课时数】 2课时

【教学过程】

引言

前面我们用到了温度计,对此大家可能存在一些疑问。对此我们带着这些问题走进本节内容进一步认识温度和温度计。

一、温度

1、定义:表示物体的冷热程度,符号是t,常用单位是摄氏度,符号是℃。物体较热,我们说他温度高,物体较冷,我们说它温度低。

分子动力论告诉我们,物体内部分子在永不停息的做无规则的运动,分子运动具有动能,从微观上讲温度是物体内部分子做无规则运动的剧烈程度,如果物体内部分子运动越剧烈,我们就说物体的温度较高。

2、单位

①国际单位制中采用热力学温度。

②常用单位是摄氏度(℃)

规定:在一个标准大气压下冰水混合物的温度为0℃,沸水的温度为100℃,它们之间分成100等份,每一等份叫1摄氏度 某地气温-3℃读做:零下3摄氏度或负3摄氏度

看书本中自然界中的一些温度图12-1

那么温度用什么测量呢?

学生回答:温度计

讲述:那么温度计工作原理是什么呢?它的构造又是怎样的呢?展示各种温度计。

二、温度计

1、工作原理:利用液体的热胀冷缩原理制成的。

这里指的液体有汞,煤油,酒精等

2、温度计构造:下有玻璃泡,里盛水银、煤油、酒精等液体;内有粗细均匀的细玻璃管,在外面的玻璃管上均匀地刻有刻度和温标。

看书本温度计27页的分类,主要介绍实验用温度计,寒暑表,体温计

3、分类及比较:

分类 实验用温度计 寒暑表 体温计

用途 测物体温度 测室温 测体温

量程 -20℃~110℃ -30℃~50℃ 35℃~42℃

分度值 1℃ 1℃ 0.1℃

所 用液 体 水银 煤油(红) 酒精(红) 水银

特殊构造 玻璃泡上方有缩口

使用方法 使用时不能甩,测物体时不能离开物体读数 (1)用前需甩(2)离开人体读数

讲述:那么温度计如何使用呢?使用时要注意哪些问题呢?

4、常用温度计的使用方法:

使用前:观察它的量程,判断是否适合待测物体的温度;并认清温度计的分度值,以便准确读数。

使用时:温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;温度计玻璃泡浸入被测液体中稍等一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平,仰视和俯视都会带来误差。

仰视会造成读书比实际温度偏高,俯视会造成读书比实际偏低

讲述:根据分子动力论,组成物质的分子在永不停息的做无规则的运动,所以分子具有动能。分子之间又存在相互作用的引力和斥力,所以分子之间还有势能。我们把物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。

三、物体的内能

讲述:在初二的第十章分子动理论告诉我们,物体内部分子在永不停息的做无规则的运动,分子之间存在着相互作用的引力和斥力。第九章机械能的时候我们讲过,物体由于运动而具有的能叫动能,物体由于被举高或发生弹性形变而具有的能叫势能。那么分子也在运动,所以具有动能,分子之间存在作用力,所以分子也具有势能。那么,内能就是物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和。

1、内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。

内能也是一种能量,所以单位也是焦耳

2、单位:焦耳 简称焦,符号是J

讲述:那么影响内能大小的因素有那些呢?

学生猜想:提示从分子的动能和势能方面考虑。

温度越高,分子运动越剧烈,内能就越大,质量越大,分子越多,内能就越大。

3、影响物体内能大小的因素:

①温度:在物体的质量,材料、状态相同时,温度越高物体内能越大。

②质量:在物体的温度、材料、状态相同时,物体的质量越大,物体的内能越大。

③材料:在温度、质量和状态相同时,物体的材料不同,物体的内能可能不同。

④存在状态:在物体的温度、材料质量相同时,物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同。

讲述:内能和机械能都是能,它们之间又什么区别呢?

4、内能与机械能区别:机械能是宏观的,是物体作为一个整体运动所具有的能量,它的大小与机械运动有关,而内能是微观的,是物体内部所有分子做无规则运动的能的总和。内能大小与分子做无规则运动快慢及分子作用有关。这种无规则运动是分子在物体内的运动,而不是物体的整体运动。

讲述:怎样改变物体的内能呢?大家看书本的实验探究?

四、改变内能的两种途径

物体的温度升高,物体的内能会增加,但不能说内能改变必然导致温度的改变,因为内能的变化是有多种因素决定的。那么有哪些方法可以改变物体的内能呢

看书本的实验探究

讲述:探究1,做演示试验。P29图12-9看到棉花燃烧起来了,这是因为活塞压缩空气做功,使空气内能增加,温度升高,达到棉花燃点使棉花燃烧。钻木取火:使木头相互摩擦,人对木头做功,使它的内能增加,温度升高,达到木头的燃点而燃烧。所以做功可以改变物体的内能。

通过探究2我们可以知道,铁锅被晒得烫手,棉被被晒得暖乎乎的,都是通过热传递的方式使物体温度升高的,温度升高,物体的内能也就增加,也就是说,热传递也可以改变物体的内能。

1、改变内能的方法:做功和热传递。

(1)、做功改变物体的内能:

①做功可以改变内能:对物体做功物体内能会增加。物体对外做功物体内能会减少。

②做功改变内能的实质是内能和其他形式的能的相互转化。

(2)、热传递可以改变物体的内能。

①热传递是热量从高温物体向低温物体或从同一物体的高温部分向低温部分传递的现象。

②热传递的条件是有温度差,传递方式是:传导、对流和辐射。热传递传递的是内能(热量),而不是温度。

③热传递过程中,物体吸热,温度升高,内能增加;放热温度降低,内能减少。

④热传递过程中,传递的能量的多少叫热量,热量的单位是焦耳。热传递的实质是内能的转移。

(3)、做功和热传递改变内能的区别:由于它们改变内能上产生的效果相同,所以说做功和热传递改变物体内能上是等效的。但做功和热传递改变内能的实质不同,前者能的形式发生了变化,后者能的形式不变。

五、热量

1、定义:物体通过热传递的方式所改变的内能称为热量,热量通常用字母Q来表示

2、单位:焦耳 J

3、热量是在热传递过程中的一个物理量,如果两物体间不发生热传递,那么无热量可言。因此我们说热量是一个过程量,是伴随热传递过程而产生的,不是状态量,不能说某物体有多少热量或具有多少热量,只能说物体吸收或放出多少热量。

实验表明,1kg的水温度升高1℃时需要吸收4.2×103J,温度降低也要放出4.2×103J的热量

对内能、温度、热量概念的理解

例1:下列关于温度、内能、热量的说法正确的是( )

A、温度高的物体含义的热量一定多

B、冰熔化的过程中温度保持不变,内能也不变

C、物体吸收热量,其温度不一定升高,但内能一定增加

D、一个物体温度升高,它一定吸收了热量

答案C

解析:根据热量的概念,热量是一个过程量,所以只能说“吸收”或“放出”热量,“含有”热量的说法是错误的,A错,冰熔化过程温度保持不变,但仍然要吸收热量,内能增加。B错,一个物体温度升高,内能增加,可能是物体吸收了热量,也可能是对物体做了功。D错,物体吸收热量,其温度不一定升高,如晶体熔化和液体沸腾过程,但内能一定增加,所以选C

六、作业

万向思维

七、板书设计

一、温度

1、定义:表示物体的冷热程度,符号是t,常用单位是摄氏度,符号是℃。

2、单位

常用单位是摄氏度(℃)

规定:在一个标准大气压下冰水混合物的温度为0℃,沸水的温度为100℃

二、温度计

1、工作原理:利用液体的热胀冷缩原理制成的。

2、温度计构造3、分类及比较:

4、常用温度计的使用方法:

使用前:判断是否适合待测物体的温度,量程,分度值

使用时:

三、物体的内能

1、内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。

2、单位:焦耳 简称焦,符号是J

3、影响物体内能大小的因素:

①温度 ②质量 ③材料同 ④存在状态

4、内能与机械能区别

四、改变内能的两种途径

1、改变内能的方法:做功和热传递。

(1)、做功改变物体的内能:

①做功可以改变内能:对物体做功物体内能会增加。

物体对外做功物体内能会减少。

②做功改变内能的实质是内能和其他形式的能的相互转化

(2)、热传递可以改变物体的内能。

(3)、做功和热传递改变内能的区别

五、热量

1、定义:物体通过热传递的方式所改变的内能称为热量,热量通常用字母Q来表示

2、单位:焦耳 J

3、热量是一个过程量

【教学反思】

PAGE

6

同课章节目录

- 第十二章 温度与物态变化

- 第一节 温度与温度计

- 第二节 熔化与凝固

- 第三节 汽化与液化

- 第四节 升华与凝华

- 第五节 全球变暖与水资源危机

- 第十三章 内能与热机

- 第一节 物体的内能

- 第二节 科学探究:物质的比热容

- 第三节 内燃机

- 第四节 热机效率和环境保护

- 第十四章 了解电路

- 第一节 电是什么

- 第二节 让电灯发光

- 第三节 连接串联电路和并联电路

- 第四节 科学探究:串联和并联电路的电流

- 第五节 测量电压

- 第十五章 探究电路

- 第一节 电阻和变阻器

- 第二节 科学探究:欧姆定律

- 第三节 “伏安法”测电阻

- 第四节 电阻的串联和并联

- 第五节 家庭用电

- 第十六章 电流做功与电功率

- 第一节 电流做功

- 第二节 电流做功的快慢

- 第三节 测量电功率

- 第四节 科学探究:电流的热效应

- 第十七章 从指南针到磁浮列车

- 第一节 磁是什么

- 第二节 电流的磁场

- 第三节 科学探究:电动机为什么会转动

- 第十八章 电能从哪里来

- 第一节 电能的产生

- 第二节 科学探究:怎样产生感应电流

- 第三节 电能的输送

- 第十九章 走进信息时代

- 第一节 感受信息

- 第二节 让信息“飞”起来

- 第三节 踏上信息高速公路

- 第二十章 能源、材料与社会

- 第一节 能量的转化与守恒

- 第二节 能源的开发和利用

- 第三节 材料的开发和利用