七年级历史上册第16课三国鼎立课件(33ppt)

文档属性

| 名称 | 七年级历史上册第16课三国鼎立课件(33ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-07-18 00:38:12 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。袁 绍曹 丕第16课 三国鼎立 学习目标 1、掌握官渡之战和赤壁之战及其历史作用。

2、分析官渡之战和赤壁之战中曹操胜负的原因。

3、掌握三国鼎立局面形成的具体过程。

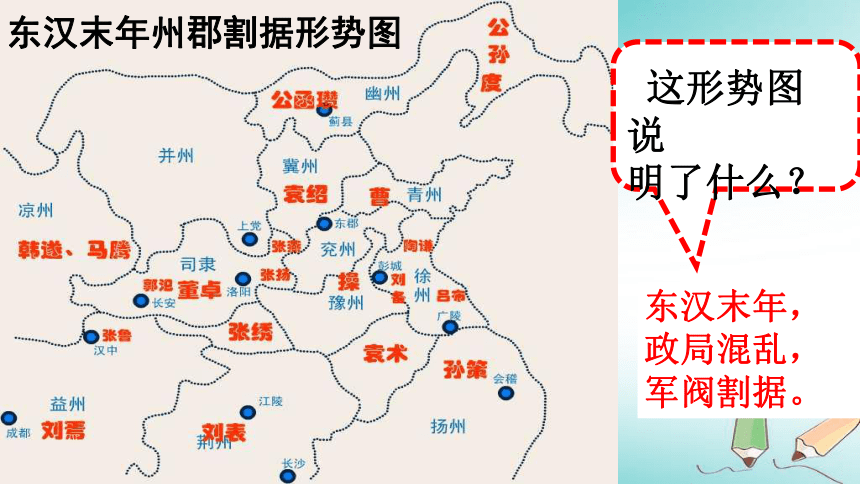

东汉末年,

政局混乱,

军阀割据。 结合材料,军阀割据对当时社会造成什么影响?材料一:经“光武中兴”到105年,全国人口达5300万,可东汉末年,只剩下760万。

材料二:铠甲生虮(ji)虱,百姓以死亡。白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。

——曹操《蒿里行》经济凋敝,人口减少,百姓生活困苦。曹操简介曹操:20岁被举为孝廉,先后担任过洛阳北部尉、济南相和典军校尉。

通过镇压黄巾军和讨伐董卓,势力日益强大,成为当时割据势力一支举足轻重的力量。

官渡之战袁绍简介袁绍:出身名门望族,自曾祖父起四代有五人位列三公,自己也居三公之上,其家族也因此有“四世三公”之称。190年袁绍占据冀州,又先后夺青、并二州。

199年击败割据幽州的军阀公孙瓒,势力达到顶点。思考:曹操的势力何以发展壮大?材料一:曹操多谋善断,很有眼光。在人们都为汉朝的命运担忧时,曹操迎合人心,于196年去洛阳,迎汉献帝到许,用皇帝的名义向其他军阀发号施令,“挟天子以令诸侯”,占有政治优势。

材料三:曹操在北方实行屯田招募农民垦荒,组织兵士耕田,既保证了军粮又赢得了民心,实力不断增强。

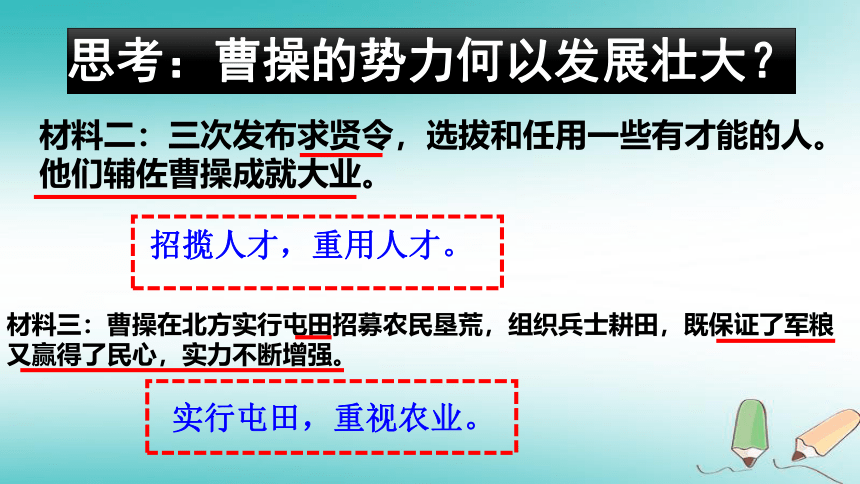

材料二:三次发布求贤令,选拔和任用一些有才能的人。他们辅佐曹操成就大业。P74材料一:曹操多谋善断,很有眼光。在人们都为汉朝的命运担忧时,曹

操迎合人心,于196年去洛阳,迎汉献帝到许,用皇帝的名义向其他军阀发号施令,“挟天子以令诸侯”,占有政治优势。

“挟天子以令诸侯”思考:曹操的势力何以发展壮大?

材料二:三次发布求贤令,选拔和任用一些有才能的人。他们辅佐曹操成就大业。

材料三:曹操在北方实行屯田招募农民垦荒,组织兵士耕田,既保证了军粮又赢得了民心,实力不断增强。思考:曹操的势力何以发展壮大?思考:曹操的势力何以发展壮大?1、政治上:“挟天子以令诸侯”。

2、用人上:重用人才、

3、经济上:实行屯田,重视农业。官渡三四 万人曹 操公元200年官渡官 渡 之 战乌巢以 少 胜 多袁 绍 十万人公元200年官 渡曹操、袁绍以少胜多曹操胜利为曹操以后统一北方打下基础。步出夏门行老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。诗中的壮心指的是什么?统一全国刘备简介刘备:祖先是西汉宗亲,但到刘备时已经没落,幼年贫困,曾以贩鞋织席为业。

东汉末年,刘备曾起兵参加镇压黄巾起义。

在荆州投奔刘表时,三顾茅庐而得到诸葛亮相助。孙权简介孙权:东汉末,继其父兄孙坚、孙策基业而据有江东六郡。

他在张昭、周瑜的支持下,团结旧部,多方面延揽人才,使江东的统治日益巩固。新野樊口襄阳江陵赤 壁华容樊城夏口汉津柴桑赤 壁 之 战公元200年官 渡曹操、袁绍以少胜多曹 操 胜 利为曹操以后统一北方奠定了基础公元208年赤 壁曹操、孙权、刘备孙刘联军胜以少胜多为三国鼎立局面奠定了基础。 官渡之战中,曹操以少胜多,事隔八年,为什么兵强马壮的曹操却在赤壁之战中失败了呢?1、曹军来自北方,不习惯水战。2、曹操骄傲自满。3、孙刘联军战术正确。4、当时统一全国的条件不成熟。(根本原因)你从这两场战役曹操的胜败中得到什么启示?

1、要谦虚谨慎,骄兵必败;

3、培养观察思考的习惯;

2、学会利用自然条件;

4、事在人为,团结可以战胜强大敌人等。曹 操孙 权刘 备赤壁之战后曹、刘、孙 各自的发展曹 丕阅读书本(P76),说出

图中三国的名称建国时间、建国者和都城。220年221年 229年 洛阳成都 建业

(南京) 曹丕刘备孙权孙 权刘 备曹 丕魏蜀吴三国鼎立重视农业生产,大力兴修水利。发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。开发江东,造船业发达,发展了海外贸易,卫温率领船队达到夷洲加强了台湾与内地的联系。阅读课文(P77)相关内容,完成下列表格。魏、蜀、吴经济的恢复和发展 卫温到达夷洲(台湾) 从吴国开发夷洲的记载,我们可以看到,台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。 从东汉末年到三国时期,是历史的进步还是历史的倒退呢?

材料一: 多 少群雄并起、政权林立

三个局部统一政权三分天下谋统一材料三:760万1600万人口变化 少 多历 史 的 进 步天下大势是分久必合,统一是历史发展的必然趋势北方:官渡之战奠定了以后统一北方的基础南方:赤壁之战三国鼎立局面的形成曹 操袁 绍 孙权、刘备曹 操为三国鼎立的形成奠定了基础。东汉末年 军阀割据小 结1.奠定曹操统一北方基础的战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战

C.赤壁之战 D.牧野之战

2.三国鼎立局面形成于( )

A.219年 B.220年

C.221年 D.229年

3.著名的典故“三顾茅庐”出自于东汉末年。

这位曾住在茅庐里的历史人物是( )

A.曹操 B.刘备

C.孙权 D.诸葛亮BDB

2、分析官渡之战和赤壁之战中曹操胜负的原因。

3、掌握三国鼎立局面形成的具体过程。

东汉末年,

政局混乱,

军阀割据。 结合材料,军阀割据对当时社会造成什么影响?材料一:经“光武中兴”到105年,全国人口达5300万,可东汉末年,只剩下760万。

材料二:铠甲生虮(ji)虱,百姓以死亡。白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。

——曹操《蒿里行》经济凋敝,人口减少,百姓生活困苦。曹操简介曹操:20岁被举为孝廉,先后担任过洛阳北部尉、济南相和典军校尉。

通过镇压黄巾军和讨伐董卓,势力日益强大,成为当时割据势力一支举足轻重的力量。

官渡之战袁绍简介袁绍:出身名门望族,自曾祖父起四代有五人位列三公,自己也居三公之上,其家族也因此有“四世三公”之称。190年袁绍占据冀州,又先后夺青、并二州。

199年击败割据幽州的军阀公孙瓒,势力达到顶点。思考:曹操的势力何以发展壮大?材料一:曹操多谋善断,很有眼光。在人们都为汉朝的命运担忧时,曹操迎合人心,于196年去洛阳,迎汉献帝到许,用皇帝的名义向其他军阀发号施令,“挟天子以令诸侯”,占有政治优势。

材料三:曹操在北方实行屯田招募农民垦荒,组织兵士耕田,既保证了军粮又赢得了民心,实力不断增强。

材料二:三次发布求贤令,选拔和任用一些有才能的人。他们辅佐曹操成就大业。P74材料一:曹操多谋善断,很有眼光。在人们都为汉朝的命运担忧时,曹

操迎合人心,于196年去洛阳,迎汉献帝到许,用皇帝的名义向其他军阀发号施令,“挟天子以令诸侯”,占有政治优势。

“挟天子以令诸侯”思考:曹操的势力何以发展壮大?

材料二:三次发布求贤令,选拔和任用一些有才能的人。他们辅佐曹操成就大业。

材料三:曹操在北方实行屯田招募农民垦荒,组织兵士耕田,既保证了军粮又赢得了民心,实力不断增强。思考:曹操的势力何以发展壮大?思考:曹操的势力何以发展壮大?1、政治上:“挟天子以令诸侯”。

2、用人上:重用人才、

3、经济上:实行屯田,重视农业。官渡三四 万人曹 操公元200年官渡官 渡 之 战乌巢以 少 胜 多袁 绍 十万人公元200年官 渡曹操、袁绍以少胜多曹操胜利为曹操以后统一北方打下基础。步出夏门行老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。诗中的壮心指的是什么?统一全国刘备简介刘备:祖先是西汉宗亲,但到刘备时已经没落,幼年贫困,曾以贩鞋织席为业。

东汉末年,刘备曾起兵参加镇压黄巾起义。

在荆州投奔刘表时,三顾茅庐而得到诸葛亮相助。孙权简介孙权:东汉末,继其父兄孙坚、孙策基业而据有江东六郡。

他在张昭、周瑜的支持下,团结旧部,多方面延揽人才,使江东的统治日益巩固。新野樊口襄阳江陵赤 壁华容樊城夏口汉津柴桑赤 壁 之 战公元200年官 渡曹操、袁绍以少胜多曹 操 胜 利为曹操以后统一北方奠定了基础公元208年赤 壁曹操、孙权、刘备孙刘联军胜以少胜多为三国鼎立局面奠定了基础。 官渡之战中,曹操以少胜多,事隔八年,为什么兵强马壮的曹操却在赤壁之战中失败了呢?1、曹军来自北方,不习惯水战。2、曹操骄傲自满。3、孙刘联军战术正确。4、当时统一全国的条件不成熟。(根本原因)你从这两场战役曹操的胜败中得到什么启示?

1、要谦虚谨慎,骄兵必败;

3、培养观察思考的习惯;

2、学会利用自然条件;

4、事在人为,团结可以战胜强大敌人等。曹 操孙 权刘 备赤壁之战后曹、刘、孙 各自的发展曹 丕阅读书本(P76),说出

图中三国的名称建国时间、建国者和都城。220年221年 229年 洛阳成都 建业

(南京) 曹丕刘备孙权孙 权刘 备曹 丕魏蜀吴三国鼎立重视农业生产,大力兴修水利。发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。开发江东,造船业发达,发展了海外贸易,卫温率领船队达到夷洲加强了台湾与内地的联系。阅读课文(P77)相关内容,完成下列表格。魏、蜀、吴经济的恢复和发展 卫温到达夷洲(台湾) 从吴国开发夷洲的记载,我们可以看到,台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。 从东汉末年到三国时期,是历史的进步还是历史的倒退呢?

材料一: 多 少群雄并起、政权林立

三个局部统一政权三分天下谋统一材料三:760万1600万人口变化 少 多历 史 的 进 步天下大势是分久必合,统一是历史发展的必然趋势北方:官渡之战奠定了以后统一北方的基础南方:赤壁之战三国鼎立局面的形成曹 操袁 绍 孙权、刘备曹 操为三国鼎立的形成奠定了基础。东汉末年 军阀割据小 结1.奠定曹操统一北方基础的战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战

C.赤壁之战 D.牧野之战

2.三国鼎立局面形成于( )

A.219年 B.220年

C.221年 D.229年

3.著名的典故“三顾茅庐”出自于东汉末年。

这位曾住在茅庐里的历史人物是( )

A.曹操 B.刘备

C.孙权 D.诸葛亮BDB

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史